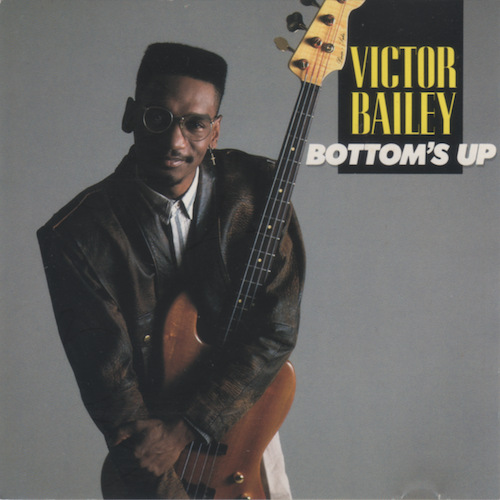

ヴィクター・ベイリーの「Kid Logic」をMODO BASSで打ち込み [サウンド解析]

故ヴィクター・ベイリーの「Kid Logic」のプレイは後世に語り継がれる重要な作品のひとつであろうと思うので、あらためて奮い立ってMODO BASSを用いた譜例動画制作を企図。YouTubeにアップロードを済ませたので譜例動画と併せて楽曲解説をする事に。

扨て、ヴィクター・ベイリーは後期ウェザー・リポート(以下WR)に在籍しており、当時のベースはアイバニーズ(当時、国内では「イバニーズ」と呼んだ)のRB999を使用していたものでした。オマー・ハキムと共にリズムを下支えしていた訳です。

あらためてWRを振り返ると、ミロスラフ・ヴィトウス〜アルフォンソ・ジョンソン在籍時前期とするならば、アルフォンソ・ジョンソン〜ジャコ在籍時のWRが中期と言えるでしょう。

私見ではありますが、ジャコ在籍時が最もポップな路線と感じており、難解な楽曲は後期でも大分「復活」していた様に思えるのですが、いかんせんジャコの存在があまりにも大きかったので、後期のWRであろうとも大分過小評価されていた様な所はありました。

ジャズの巨人のひとりでもあるウェイン・ショーターも、その音楽の難解さも手伝って風変わりな巨人として見られていたのも事実。楽曲はショーターと比してかなりベタであるのに人気では圧倒的にソニー・ロリンズでしたからね。

後期WRの音楽性の複雑さはジャコが去ってからの方が先鋭化されていたのでありますが、90年代に入ってショーター・クインテットでは、WRが進みたかったであろうという世界観をオマー・ハキムらを起用して表現していたりしていましたが、ジャズ界でのWRのフォロワーはトライバル・テックが最右翼でありましたでしょうか。

トライバル・テックもまた難解な方に位置付けられるバンドなので、概してこうした難解な音楽を繰り広げている人たちというのは礼賛する声が最も適切な人々であるにも拘らず、傾聴する人々の絶対数が少ない物ですから、及び腰の人々は余計に手を出さなくなってしまう物です。

そんな訳でヴィクター・ベイリーに話を戻しますが、この人はクロマティシズムの権化とも言えるフレージングを奏するベーシストであり、ジャコのフレージングなど卑近に思えてしまう程です。

基本的にベーシストというのは欲求面に於て《和声を欲しがる》ものですから、和声感の追求に依るフレージングというのは理解できます。ですので大概のベーシストは和声感が育まれるものです。

但し、フレージングに於て上音ばかり〈それこそ分散和音〉に終始してしまうと肝心の根音部分が抜け落ちてしまいかねず、ベースが上音の領域に及んでも根音を感じさせる和声感に富んだフレージングというのは分数コード上でインプロヴァイズを企図すればその難しさがあらためてお判りになろうかと思います。

強拍での根音の呈示があれば、次の強拍まで音を保続させずとも上音で遊ぶ事が出来ます。こうした拍節感を巧く利用したインタープレイができるのはリーランド・スクラー、リチャード・シンクレア、ニール・ステューベンハウス、ヴィクター・ベイリー位ではないかなあとあらためて思う所です。

分数コード上でも見事なインタープレイを私が初めて遭遇したのはリーランド・スクラーでした。ザ・セクションの3rdアルバム『Fork It Over』収録の「L. A. Changes」でありました。

ヴィクター・ベイリーも分数コード上で「遊べる」稀有なベーシストの一人であった事は間違いありません。

偶に、ベーシストの癖に上音ばかりに耳が注力される様な人が居ます。日本人では後藤次利が顕著ですね。こうした人の和声感は「四度」音の捉え方に特徴があって、例えば四度ベースを弾かせた時、自身の和声感として和声を充填させる方に耳が傾く傾向にあろうかと思います。

例えば「Dm7/G」という分数コードがあった時、G音を四度と捉えず、[g] からみた [d] との五度音との間に現れるであろう [h] or [b] を充填する指向性を備えやすい傾向にあろうかと思います。

なぜかというと「Dm7/G」での [g] は「Dm7」での「Ⅳ」でしかない訳ですが、上音を重視してしまうタイプの人は自身の弾く音を「Ⅰ」と見なしてしまい、その仮想的な「Ⅰ」から見た上での「Ⅲ・Ⅴ」を充填しやすい傾向にある、という意味なのです。

つまり「Dm7/G」での [g] を「Ⅰ」として捉えた場合、Ⅲとして捉えられる音は [h] or [b] があり、Ⅴとして捉える音に [d] があるという意味です。この時の「Ⅴ」というのは上音の根音で重複するので上音を強調するも、結果として在るべき分数コードとしての下部付加音はスポイルされかねない事になります。

こうした状況を回避するにあたって「Dm7/G」が自身の癖を対照させた上でのアプローチとして捉えるべきもっとも簡便的な策は「D11」と捉える所にあります。

現今社会では「D11」を場合によっては「Dsus4」として捉える状況もあります。但しそれを「Dsus4」として捉えてしまった場合、上音で必須の [f] をスポイルしている訳ですが、Dsus4として解釈する方が「Dm7/G」という状況で心のゆとりがなくなって閉塞したアプローチを採るよりかは好都合となる場合もあるでしょうが、何よりも「欲求」という側面として上音に直ぐ靡いてしまう状況だけは避けなくてはなりません。

こうした意味でも先述の4人のフレージングは絶妙であるのです。ですので上音に耳が傾きやすい人は和声を充填にかかる傾向があるという意味で私は述べていたのです。

四度の存在感を残したままフレーズで遊ぶには更なる難しさがあるという事の裏返しでもあるのですが、とりわけ先述の4人のフレージングは秀でているという訳です。

話が逸れてしまう様ですが、アルフレッド・デイという人はハ長調における付加六度、すなわち「Ⅳ6→C」というコード進行のそれは「G11→C」の断片でしかないのだとジャン゠フィリップ・ラモーのそれを更に補強する解釈(リンク先PDFの90ページ)を採っておりました。つまり、[g] と [h] の省略化されたドミナント・モーションというワケですね。

分数コードを11thコードや13コードとしての「ドミナント・コード」という考え方を持った上で仮想的なドミナント・コードの第3・5音を極力避けるという風に理解すれば、和声的に充填しようという安易なフレージングにはならないという訳です。

という訳で本題の「Kid Logic」に入る事としましょう。この曲は多弦ベースではなくペンザ・サー製4弦ベースで弾かれているので、非常にワイドなポジション・チェンジが要求される物です。左手の運指もそうですが、ネック裏に置く親指の置き方が「爪先立ち」の人はあらためて改善を要求される類の楽曲となります。

それに加えて、ネック裏を包む様にして親指を低音側に出してのダブル・ストップも要求される場面もあるので、運指の為にも非常に良い教材とすべき楽曲のひとつであろうかと思います。

ペンザ・サーの当時のジャズ・ベース・モデルの特徴として挙げておきたいのは、ピックアップ・レイアウトはフェンダー製のJB70年代レイアウトなのですが、ネックやフレット周りは60年代の物を踏襲している設計であるので、フレットは細めの音とイメージしていただければ良いでしょう。

それに加えて指板はスラブ貼りなので指板への打撃感は緩和された比較的大人しい音になります。フレットが細い事で弦へのタッチの強弱が音質の差異となって現れやすいので、表現幅が広くなる物です。

当時リリースしていたペンザ・サーのJBモデルの多くはピックアップはEMG製だった様に思います。アクティブ回路である事は間違いなく、なかなか良い製品だったという記憶があります。

MODO BASSの方では ‘Modern J-Bass’ を基にしてピックアップ・レイアウトを70年代の理論値に設定したというのが本譜例動画の特徴です。

扨て、譜例動画の解説を小節順に語って行こうと思います。

最初の4小節はFのブルースに依るピアノのオブリガートから始めておりますが、Fのブルースという注釈に加えて ‘blue-fifth’ という「ブルー五度」を態々付記しているのは、「♭5th」を「♯11th」として同一視しないでくれ、という事への裏返しでもあるのです。

ドミナント・コードを基とする場合、本位十一度音=「♮11th」というのは、単音程での転回位置に置くと基底和音の第3音=Major 3rd音に対して短二度で衝突してアヴォイド・ノートを生じます。

とはいえブルースでのドミナント・コード使用とは、その和音こそが不協和音(=三全音を包含する)である為、ブルースを表現するに当たり単なるメジャー・コードでは代用できない為に生ずる方策です。

それは、ドミナント・モーションを起こさずに独立峰として不協和音を屹立させねばならない物なので、基底の和音の響きを毀損させた所で元の和音は不協和である事が是認されている状況に加え、特段和声を稼いでいる状況ではない《単にドミナント・コードを標榜する》だけの状況まで視野に入れれば特にロック界でのリフ形成となれば、メジャー・ブルースで♮3rdを使うリフであってもわざと♮4thを経由させてリフ形成など頻繁に行われる物です。

和音として響かせようとして♮3rdと♮4thを一緒に鳴らせばドミナント・コードであろうとメジャー・コードであろうと本来の響きは毀損します。これをやたらと「アヴォイド」と声高に語ってしまったジョージ・ラッセルをはじめとする者が「♯11th」を慫慂してしまう事となってしまった訳ですが、「ブルー五度」は「♯11th」ではない訳です。

♮5thが♭5thとして転じた状況での「四度」は「♯11th」である訳がありません。第一に考えられるのは、ブルー五度に準則する四度は「♮4th」であるという事が必然です。第二に考えられるのが「♭4th」です。

仮にも「♭4th」が生ずる状況での「三度」が「♮3rd」である訳もありません。この場合の三度は自ずと「♭3rd」を生じます。

つまり、「ブルー五度」という注釈が与えられた時、少なくとも「四度&三度」の音はそうした変化によってどういう影響を及ぼした音組織を想起しなくてはならないのか!? という事を瞬時に念頭に置かねばならないという事を意味しているのです。

それと同時に、《和声的に「♯11th」の響きなど必要としていない》という事をも読み取って欲しい物なのです。

とりわけ等分平均律に於ける異名同音とやらは、ギターとピアノの場合だと「物理的に」弾かれる場所が同一である為に、それが「どちらに解釈しても可能」とばかりに決め込む愚者が後を絶たないものですが、楽譜に対峙するという事は、そこに示される僅かな「情報」からをも言外の示唆を捉える事が必要な技です。

自分自身に読みやすい状況をフォーマットとするのではなく、多くの「例外」を糧とする事で素養は育まれるという事を念頭に置いて楽譜に向き合って欲しいと思う事頻りです。もっとも、ジャズ/ポピュラー音楽に於ける楽譜とは、こうした点まで求めていないという人々が圧倒的多数なのではありますが。

5小節目からいよいよベース・リフが開始されますが、今回はタブ譜を用意したので押弦の箇所が明確に判るでしょうから特段説明は不要かと思われます。

意外な点は、ヴィクター・ベイリーは使える箇所であれば開放弦を多用する所にあります。また、開放弦をアポヤンドで弾いた時のストロークを利用して、低音源側の弦をそのまま弾ききる事が可能な様に、低音弦側でも下行フレーズばかりでなく、上行フレーズであっても低音弦側の高位の音の先行音に高音弦の音からストロークを利用するという弾き方です。

尚、5小節目3拍目で現れる最低音であるE弦開放 [e] というのは唐突に現れた脈絡の希薄な低音という訳ではありません。これは、同小節4拍目の最後に現れる低位の [f] への上行導音の役割を担っている物なのです。

先行する最低音 [e] は音価も短く、それが後に現れる低位の [f] へと結び付いている様にはなかなか思えないかもしれませんが、これらの2音以外の高位に現れるフレーズは少なくとも [f] よりも完全五度超離れた音程を採っているので高位に現れる音は遊離的に作用するのです。つまり、上と下の世界が分離する様に作用するので、単に一つの旋律として記憶を固執させてしまうと上行導音に聴こえないというだけの状況なのです。

音数の多さに耳が注力されて旋律をひとつひとつ追うのは確かに必要な聴き方の一つなのですが、こうした「唐突」なフレージングが生じる状況は「異なる声部」として俯瞰する聴き方も時には必要となります。

そうしてあらためて俯瞰する様に落ち着いて聴くと、唐突に現れていた様に聴こえていた [e] はその後現れる半音上の [f] への上行導音の様に耳にする事が出来る筈です。

旋律間の音程とは、

2度音程の順次進行(step)

3度以上の跳躍進行(skip)

という物に括られる物ですが、ヤン・ラルーは自著『スタイル・アナリシス』にて完全五度超などでの幅広い跳躍進行を ‘leap’ と称しております。茲には勿論単音程ばかりではなく「複音程」も視野に入っている物です。

こうした ‘leap’ を多用したシェーンベルクなどを念頭に置けば、現代に於けるフレージングでの呼称の変化は大いに首肯しうる物です。

扨て、8小節目2拍目で生ずる32分3連符で書かれるスライドですが、音価として明示したのは単なるスライド表記で埋没してしまう拍節感を明確にする意図があったからです。

同小節3・4拍目にかけての [a - b] では異弦同音を用いる事による運指の特徴的な例が顕著に現れます。

先行音 [a] はA弦開放を用いており、これをアポヤンドで弾いている状況であるならばフィンガー・ストロークはそのまま低音弦側の音に右手の指が当たるのはベースを弾く方であれば誰もがお判りの事でしょう。

動作としては「高音弦→低音弦」という風に移行している過程ではありますが、出音のそれが「高音→低音」という風に下行するばかりではないのがフレット楽器の面白さのひとつであり、異弦同フレットが発生する事によって、右手のアポヤンドのストロークが「高音→低音」であっても出て来る音が上行を採るという事が起こるという事なので、そうした特徴的な側面を確認している訳です。

A弦開放は左手のポジション・チェンジの為のささやかな時間の確保でもある訳です。そうした先行音の直後の後続音であるE弦6フレットの [b] とは音色ががらりと変じやすい所です。音色変化をも極力避けるには開放弦を「より太く」聴かせなくてはならず、右手アポヤンドの位置をナット側に移動させるか、右手の指をより広く弦に宛行うかという事になります。

音色変化がそれほど大きく現れないという事は、ヴィクター・ベイリー自身がそうした細心の注意を払ってプレイしている事を窺い知る事が出来るという訳です。

11小節目でのピアノのインター・プレイの注釈には説明が必要と思うので述べておきますが、この小節はFのブルースという事を前提にしつつもコードは「F何某」ではないという所に注意が必要です。

最終的には「C7何某」系統に帰着する様に遊んでいるフレーズですので、過程に注記を充てている音は《[c] を基準に見立てた音》という所が注意を要する点です。つまり、「Fのブルース上での「C7何某」というコード」という状態を意味しているのです。

ですので、最初に現れる「♭13th」は [c] から見た音= [as] であるという事を意味しているのです。加えて、後に生ずる「aug5th」である [gis] と全く異なるのは明白です。

1拍目での「♭13th」を生じる箇所の高音部は [c・as] であり、[c] は短前打音(=装飾音)からタイで結ばれている音です。

同小節2拍目低音部では [d・gis・a] を生じている事からもお判りの様に、この [gis] は先行する [as] とは全く異なるのがお判りであろうと思います。何故なら [as・a] という風に同度由来の音が併存する事は複調を視野に入れない限りは無理ですので、半音でぶつかっている箇所は自ずと [gis・a] という解釈になります。

無論、これを「複調」と強弁するのであるならば、コードはドミナント7th系統の表記ではなくポリコード表記と為すべきでありますが、ポリコードという複調感を誘う響きではないのにそれを強弁した所で無意味であります。

ですので、[c] を基準とする「♭13th」と「aug 5th」の違いはあらためてしっかりと認識しておかなくてはならないのです。

こうした2拍目での [gis・a] を高音部で書かれてはいても実際には1オクターヴ下がった音として [es・gis・a・c] に内含して「aug 5th」と「♮13th」があらためて用いられているという事になるのです。決して瑣末事では許されない物なので、厳密な解釈が必要とされる状況である事を念頭に置いて吟味していただきたい所です。

尚、12小節目4拍目でスネアのフィルを聴く事が出来ますが、これは1拍7連符ですのでご注意ください。

13小節目からのBパターンはコード表記を明示化しておりますが、ベースのダブル・ストップはG・E弦を使った10度音程の物で、宛らスティーリー・ダンのアルバム『Countdown To Ecstasy』収録の「King of the World」のイントロのウォルター・ベッカーのそれを彷彿させるかの様なプレイです。

このダブル・ストップのパターンからは2コード循環のコード進行「F7 -> E♭6sus4」として表しているのですが、その中でも「E♭6sus4」というコード表記は少々見慣れないかもしれません。

無論、臆する事なく用いてほしいコードなのですが、私が知る限りこのコードを最初に遭遇した作品はレッド・ツェッペリンのアルバム『聖なる館』収録の「The Song Remains The Same(邦題:永遠の詩)」の、冒頭の [d] のペダルポイントから脱して「Asus4 -> A6sus4」という風に進む箇所です。

扨て、ベースのダブル・ストップのTAB譜側で示されている「m・t」という表記は「押弦」に伴う指の略記です。つまり「t=thumb(親指)」「m=middle(中指)」を示しているという事になります。

スパニッシュ・ギターでの右手の略記のそれとは異なるので混同してしまうかもしれませんが、「押弦」の方なので単に英語の略記とした訳です。

16小節目でのベース・パートの左手押弦は、先述と同様の前提となりまして、「i・p」という表記は「i=index(人差し指)」「p=pinkle(小指)」という風にして充てているという事になります。

こうした高音域での狭いフレット間を《わざわざ人差し指と小指を使って指を開く必要などなかろうに》と思われる方も居るかもしれません。しかし、小指を使った押弦が必要となるのは、その後の同小節4拍目の運指に起因する物であるからなのです。

同小節4拍目での16分音符2つ目のパルスは3音同時に弾かれている箇所です。16フレットは人差し指を用いてセーハで押弦する必要があり、本来ならワイドにストレッチさせる運指の方が圧倒的に多い小指のそれを「狭める」必要があります。つまり、1フレット分下行スライドを要求しているという訳です。

そうして小指をスライドさせて半音下がったら、セーハしていた人差し指をポジション・チェンジしてD弦14フレットを押弦する必要がある、という風にしている物です。

唯、私がこの様に押弦を指定せずとも、弾かれる方の最も弾きやすい運指の手癖で行っても特に問題は無いかと思うので、私の誤り自体は別として押弦そのものは弾き手の個々人の手癖を優先して問題はないと思います。

重音奏法自体が本曲独特の難しさを持っているという物ではなく、寧ろ平易な演奏に括られるものですので、そこまで押弦を指定せずとも演奏そのものは再現可能であるでしょうから、あらためてプレイ面でのそれは、弾き手の弾きやすさに一任させていただこうと思います。

28小節目でのEWIパートの「coll’ 8va」という表記は1オクターヴ下のユニゾンという事を意味する物です。

また、同小節での3・4拍目でのベースの6連符は、オリジナルの方では楽曲終盤で聴かれるフィルを引用した物です。C弦を追加した多弦ベースであれば運指は楽でしょうが、4弦ベースだと急峻なポジション・チェンジを要求されるので、これは是非ともマスターしておきたい部分でありましょう。

29小節目からのCパターンは1拍毎にコード・チェンジがあるので面食らうかもしれませんが、古いタイプの人だとこれらのコードは総じてドミナント11thコードとしても解釈するのが正統な物でもあり、前回のブログ記事でもアルフレッド・デイの ‘Treatise on Harmony’ の例を出して説明した物です。

元は、ジャン゠フィリップ・ラモーの「仮定バス(=Supposition bass)」に端を発しているのであり、仮定バスは時に「下置和音」とも呼ばれる事もあったりします。

仮定バスというのは、和音の根音ではない音が下方に置かれている状況である事から、現今社会の「C(on E)」というのは根音バス= [c] 仮定バス= [e] という風に捉える事が可能なのですが、ハ長調で「F6 -> C」というコード進行を是認するという場合に於て、デイはF6のそれを属十一の断片(不完全)な姿であるという風に唱えた訳ですね。

つまり「F6」というコードは現今のジャズ/ポピュラー音楽界隈では「F6」という和音そのものなのであり、[f] という根音は「F6」の根音バスになってしまう訳ですが、正統かつ旧い体系での解釈というのは [f] は仮定バスでしかなく実際には「G11」というコードが正体であり、[g] =根音バス [f]=仮定バスという事を意味する物にもなる、という事です。

属和音が主和音へ解決するという「卑近」な状況を避ける為に分数コードを利用しているにしても、本質的には仮定バスを利用しているに過ぎず、実態は根音バスを隠匿した姿であるというのが西洋音楽からの理解なのでありますね。

それを逆手に取れば、凡ゆる副和音はドミナントの影響を受けた和音であるという風にして捉える事も可能なので、属十一=本位十一度を具備する和音での遊び方が洒落ているのはこうした所に収斂するからなのであり、ツーファイブ進行を多用せずにモーダル(旋法的)なそれが独自のジャズ観を発展させ、そうして元来国民性として旋法性が根付いていた英国では独自のジャズ観が生じてドミナント・モーションが希薄になっていたというのも頷ける所です。

因みにそうした例は、私のブログ記事では過去にセシル・シャープやアニー・ギルクリストを例に取り上げておりますので、興味のある方は今一度お読みいただければと思います。

Cパターンでのコード進行は特筆すべき事は無いのですが、ローズはスラップ・ディレイをパラレル出力として薄くリバーブを並列に掛けており、ザヴィヌル風の音にしております。恐らくヴィクター・ベイリー自身もかなりWRサウンドを意識しているパートと思われます。

ARP2600でも使用すれば更にWRサウンドとなったでしょうが、このアルバムがリリースされた時期はKORGのM1全盛期で、次点としてRolandのD-50が持て囃される様になっていた頃なのであります。

デジタル漬けにされた世の中が一気にアナログ・シンセ・サウンドを欲するという大転換には至らなかったものの、アナログ・シンセ回帰が望まれ始めた頃ですが、用途としてストリングス系のパッド系やブラス系というのが正直な所。

フィルターやレゾナンスをふんだんに効かせた音はシンセ・ベースを除いてはそれほど要求されてはいなかったとも言えましょう。ですので本曲オリジナルのそれもシンセ・ブラスが使われていますが、大人しい使い方となっている所に時代を感じるかと思います。

ベースの重音で最も気を付けたいのが終止部の押弦です。37・38小節目にかけて ‘Al aire’ と振っているのは、アル・アイレで弾く為の注意喚起であります。

また38小節目のオリジナルの終止部を拔萃した箇所のベースのそれは開放弦と12フレットを使い分けているという解釈の物ですが、A弦開放を挟み込んでD・E弦は12フレットを押弦するという事になります。

即ちセーハでは不可能なので、親指でE弦、中指でD弦を押弦しつつ、低音弦→高音弦という順に右手は親指・人差指・中指で重音という事になるのです。

G弦開放を入れてもハーモニー的には問題はありませんが、オリジナルのそれにそこまでの「圧」は無いのでG弦は弾いていないと判断しております。

最後に、本譜例動画のドラムはオリジナルのオマー・ハキムのそれよりも、後のスティーリー・ダンのアルバム『Two Against Nature』収録の「Negative Girl」でのヴィニー・カリウタの演奏タイミングのグルーヴを随所に施して制作した物ですので、オマーらしさを出したのはせいぜいハイハットのオープンのタイミング程度ですのでご了承願いたいと思います。

扨て、ヴィクター・ベイリーは後期ウェザー・リポート(以下WR)に在籍しており、当時のベースはアイバニーズ(当時、国内では「イバニーズ」と呼んだ)のRB999を使用していたものでした。オマー・ハキムと共にリズムを下支えしていた訳です。

あらためてWRを振り返ると、ミロスラフ・ヴィトウス〜アルフォンソ・ジョンソン在籍時前期とするならば、アルフォンソ・ジョンソン〜ジャコ在籍時のWRが中期と言えるでしょう。

私見ではありますが、ジャコ在籍時が最もポップな路線と感じており、難解な楽曲は後期でも大分「復活」していた様に思えるのですが、いかんせんジャコの存在があまりにも大きかったので、後期のWRであろうとも大分過小評価されていた様な所はありました。

ジャズの巨人のひとりでもあるウェイン・ショーターも、その音楽の難解さも手伝って風変わりな巨人として見られていたのも事実。楽曲はショーターと比してかなりベタであるのに人気では圧倒的にソニー・ロリンズでしたからね。

後期WRの音楽性の複雑さはジャコが去ってからの方が先鋭化されていたのでありますが、90年代に入ってショーター・クインテットでは、WRが進みたかったであろうという世界観をオマー・ハキムらを起用して表現していたりしていましたが、ジャズ界でのWRのフォロワーはトライバル・テックが最右翼でありましたでしょうか。

トライバル・テックもまた難解な方に位置付けられるバンドなので、概してこうした難解な音楽を繰り広げている人たちというのは礼賛する声が最も適切な人々であるにも拘らず、傾聴する人々の絶対数が少ない物ですから、及び腰の人々は余計に手を出さなくなってしまう物です。

そんな訳でヴィクター・ベイリーに話を戻しますが、この人はクロマティシズムの権化とも言えるフレージングを奏するベーシストであり、ジャコのフレージングなど卑近に思えてしまう程です。

基本的にベーシストというのは欲求面に於て《和声を欲しがる》ものですから、和声感の追求に依るフレージングというのは理解できます。ですので大概のベーシストは和声感が育まれるものです。

但し、フレージングに於て上音ばかり〈それこそ分散和音〉に終始してしまうと肝心の根音部分が抜け落ちてしまいかねず、ベースが上音の領域に及んでも根音を感じさせる和声感に富んだフレージングというのは分数コード上でインプロヴァイズを企図すればその難しさがあらためてお判りになろうかと思います。

強拍での根音の呈示があれば、次の強拍まで音を保続させずとも上音で遊ぶ事が出来ます。こうした拍節感を巧く利用したインタープレイができるのはリーランド・スクラー、リチャード・シンクレア、ニール・ステューベンハウス、ヴィクター・ベイリー位ではないかなあとあらためて思う所です。

分数コード上でも見事なインタープレイを私が初めて遭遇したのはリーランド・スクラーでした。ザ・セクションの3rdアルバム『Fork It Over』収録の「L. A. Changes」でありました。

ヴィクター・ベイリーも分数コード上で「遊べる」稀有なベーシストの一人であった事は間違いありません。

偶に、ベーシストの癖に上音ばかりに耳が注力される様な人が居ます。日本人では後藤次利が顕著ですね。こうした人の和声感は「四度」音の捉え方に特徴があって、例えば四度ベースを弾かせた時、自身の和声感として和声を充填させる方に耳が傾く傾向にあろうかと思います。

例えば「Dm7/G」という分数コードがあった時、G音を四度と捉えず、[g] からみた [d] との五度音との間に現れるであろう [h] or [b] を充填する指向性を備えやすい傾向にあろうかと思います。

なぜかというと「Dm7/G」での [g] は「Dm7」での「Ⅳ」でしかない訳ですが、上音を重視してしまうタイプの人は自身の弾く音を「Ⅰ」と見なしてしまい、その仮想的な「Ⅰ」から見た上での「Ⅲ・Ⅴ」を充填しやすい傾向にある、という意味なのです。

つまり「Dm7/G」での [g] を「Ⅰ」として捉えた場合、Ⅲとして捉えられる音は [h] or [b] があり、Ⅴとして捉える音に [d] があるという意味です。この時の「Ⅴ」というのは上音の根音で重複するので上音を強調するも、結果として在るべき分数コードとしての下部付加音はスポイルされかねない事になります。

こうした状況を回避するにあたって「Dm7/G」が自身の癖を対照させた上でのアプローチとして捉えるべきもっとも簡便的な策は「D11」と捉える所にあります。

現今社会では「D11」を場合によっては「Dsus4」として捉える状況もあります。但しそれを「Dsus4」として捉えてしまった場合、上音で必須の [f] をスポイルしている訳ですが、Dsus4として解釈する方が「Dm7/G」という状況で心のゆとりがなくなって閉塞したアプローチを採るよりかは好都合となる場合もあるでしょうが、何よりも「欲求」という側面として上音に直ぐ靡いてしまう状況だけは避けなくてはなりません。

こうした意味でも先述の4人のフレージングは絶妙であるのです。ですので上音に耳が傾きやすい人は和声を充填にかかる傾向があるという意味で私は述べていたのです。

四度の存在感を残したままフレーズで遊ぶには更なる難しさがあるという事の裏返しでもあるのですが、とりわけ先述の4人のフレージングは秀でているという訳です。

話が逸れてしまう様ですが、アルフレッド・デイという人はハ長調における付加六度、すなわち「Ⅳ6→C」というコード進行のそれは「G11→C」の断片でしかないのだとジャン゠フィリップ・ラモーのそれを更に補強する解釈(リンク先PDFの90ページ)を採っておりました。つまり、[g] と [h] の省略化されたドミナント・モーションというワケですね。

分数コードを11thコードや13コードとしての「ドミナント・コード」という考え方を持った上で仮想的なドミナント・コードの第3・5音を極力避けるという風に理解すれば、和声的に充填しようという安易なフレージングにはならないという訳です。

という訳で本題の「Kid Logic」に入る事としましょう。この曲は多弦ベースではなくペンザ・サー製4弦ベースで弾かれているので、非常にワイドなポジション・チェンジが要求される物です。左手の運指もそうですが、ネック裏に置く親指の置き方が「爪先立ち」の人はあらためて改善を要求される類の楽曲となります。

それに加えて、ネック裏を包む様にして親指を低音側に出してのダブル・ストップも要求される場面もあるので、運指の為にも非常に良い教材とすべき楽曲のひとつであろうかと思います。

ペンザ・サーの当時のジャズ・ベース・モデルの特徴として挙げておきたいのは、ピックアップ・レイアウトはフェンダー製のJB70年代レイアウトなのですが、ネックやフレット周りは60年代の物を踏襲している設計であるので、フレットは細めの音とイメージしていただければ良いでしょう。

それに加えて指板はスラブ貼りなので指板への打撃感は緩和された比較的大人しい音になります。フレットが細い事で弦へのタッチの強弱が音質の差異となって現れやすいので、表現幅が広くなる物です。

当時リリースしていたペンザ・サーのJBモデルの多くはピックアップはEMG製だった様に思います。アクティブ回路である事は間違いなく、なかなか良い製品だったという記憶があります。

MODO BASSの方では ‘Modern J-Bass’ を基にしてピックアップ・レイアウトを70年代の理論値に設定したというのが本譜例動画の特徴です。

扨て、譜例動画の解説を小節順に語って行こうと思います。

最初の4小節はFのブルースに依るピアノのオブリガートから始めておりますが、Fのブルースという注釈に加えて ‘blue-fifth’ という「ブルー五度」を態々付記しているのは、「♭5th」を「♯11th」として同一視しないでくれ、という事への裏返しでもあるのです。

ドミナント・コードを基とする場合、本位十一度音=「♮11th」というのは、単音程での転回位置に置くと基底和音の第3音=Major 3rd音に対して短二度で衝突してアヴォイド・ノートを生じます。

とはいえブルースでのドミナント・コード使用とは、その和音こそが不協和音(=三全音を包含する)である為、ブルースを表現するに当たり単なるメジャー・コードでは代用できない為に生ずる方策です。

それは、ドミナント・モーションを起こさずに独立峰として不協和音を屹立させねばならない物なので、基底の和音の響きを毀損させた所で元の和音は不協和である事が是認されている状況に加え、特段和声を稼いでいる状況ではない《単にドミナント・コードを標榜する》だけの状況まで視野に入れれば特にロック界でのリフ形成となれば、メジャー・ブルースで♮3rdを使うリフであってもわざと♮4thを経由させてリフ形成など頻繁に行われる物です。

和音として響かせようとして♮3rdと♮4thを一緒に鳴らせばドミナント・コードであろうとメジャー・コードであろうと本来の響きは毀損します。これをやたらと「アヴォイド」と声高に語ってしまったジョージ・ラッセルをはじめとする者が「♯11th」を慫慂してしまう事となってしまった訳ですが、「ブルー五度」は「♯11th」ではない訳です。

♮5thが♭5thとして転じた状況での「四度」は「♯11th」である訳がありません。第一に考えられるのは、ブルー五度に準則する四度は「♮4th」であるという事が必然です。第二に考えられるのが「♭4th」です。

仮にも「♭4th」が生ずる状況での「三度」が「♮3rd」である訳もありません。この場合の三度は自ずと「♭3rd」を生じます。

つまり、「ブルー五度」という注釈が与えられた時、少なくとも「四度&三度」の音はそうした変化によってどういう影響を及ぼした音組織を想起しなくてはならないのか!? という事を瞬時に念頭に置かねばならないという事を意味しているのです。

それと同時に、《和声的に「♯11th」の響きなど必要としていない》という事をも読み取って欲しい物なのです。

とりわけ等分平均律に於ける異名同音とやらは、ギターとピアノの場合だと「物理的に」弾かれる場所が同一である為に、それが「どちらに解釈しても可能」とばかりに決め込む愚者が後を絶たないものですが、楽譜に対峙するという事は、そこに示される僅かな「情報」からをも言外の示唆を捉える事が必要な技です。

自分自身に読みやすい状況をフォーマットとするのではなく、多くの「例外」を糧とする事で素養は育まれるという事を念頭に置いて楽譜に向き合って欲しいと思う事頻りです。もっとも、ジャズ/ポピュラー音楽に於ける楽譜とは、こうした点まで求めていないという人々が圧倒的多数なのではありますが。

5小節目からいよいよベース・リフが開始されますが、今回はタブ譜を用意したので押弦の箇所が明確に判るでしょうから特段説明は不要かと思われます。

意外な点は、ヴィクター・ベイリーは使える箇所であれば開放弦を多用する所にあります。また、開放弦をアポヤンドで弾いた時のストロークを利用して、低音源側の弦をそのまま弾ききる事が可能な様に、低音弦側でも下行フレーズばかりでなく、上行フレーズであっても低音弦側の高位の音の先行音に高音弦の音からストロークを利用するという弾き方です。

尚、5小節目3拍目で現れる最低音であるE弦開放 [e] というのは唐突に現れた脈絡の希薄な低音という訳ではありません。これは、同小節4拍目の最後に現れる低位の [f] への上行導音の役割を担っている物なのです。

先行する最低音 [e] は音価も短く、それが後に現れる低位の [f] へと結び付いている様にはなかなか思えないかもしれませんが、これらの2音以外の高位に現れるフレーズは少なくとも [f] よりも完全五度超離れた音程を採っているので高位に現れる音は遊離的に作用するのです。つまり、上と下の世界が分離する様に作用するので、単に一つの旋律として記憶を固執させてしまうと上行導音に聴こえないというだけの状況なのです。

音数の多さに耳が注力されて旋律をひとつひとつ追うのは確かに必要な聴き方の一つなのですが、こうした「唐突」なフレージングが生じる状況は「異なる声部」として俯瞰する聴き方も時には必要となります。

そうしてあらためて俯瞰する様に落ち着いて聴くと、唐突に現れていた様に聴こえていた [e] はその後現れる半音上の [f] への上行導音の様に耳にする事が出来る筈です。

旋律間の音程とは、

2度音程の順次進行(step)

3度以上の跳躍進行(skip)

という物に括られる物ですが、ヤン・ラルーは自著『スタイル・アナリシス』にて完全五度超などでの幅広い跳躍進行を ‘leap’ と称しております。茲には勿論単音程ばかりではなく「複音程」も視野に入っている物です。

こうした ‘leap’ を多用したシェーンベルクなどを念頭に置けば、現代に於けるフレージングでの呼称の変化は大いに首肯しうる物です。

扨て、8小節目2拍目で生ずる32分3連符で書かれるスライドですが、音価として明示したのは単なるスライド表記で埋没してしまう拍節感を明確にする意図があったからです。

同小節3・4拍目にかけての [a - b] では異弦同音を用いる事による運指の特徴的な例が顕著に現れます。

先行音 [a] はA弦開放を用いており、これをアポヤンドで弾いている状況であるならばフィンガー・ストロークはそのまま低音弦側の音に右手の指が当たるのはベースを弾く方であれば誰もがお判りの事でしょう。

動作としては「高音弦→低音弦」という風に移行している過程ではありますが、出音のそれが「高音→低音」という風に下行するばかりではないのがフレット楽器の面白さのひとつであり、異弦同フレットが発生する事によって、右手のアポヤンドのストロークが「高音→低音」であっても出て来る音が上行を採るという事が起こるという事なので、そうした特徴的な側面を確認している訳です。

A弦開放は左手のポジション・チェンジの為のささやかな時間の確保でもある訳です。そうした先行音の直後の後続音であるE弦6フレットの [b] とは音色ががらりと変じやすい所です。音色変化をも極力避けるには開放弦を「より太く」聴かせなくてはならず、右手アポヤンドの位置をナット側に移動させるか、右手の指をより広く弦に宛行うかという事になります。

音色変化がそれほど大きく現れないという事は、ヴィクター・ベイリー自身がそうした細心の注意を払ってプレイしている事を窺い知る事が出来るという訳です。

11小節目でのピアノのインター・プレイの注釈には説明が必要と思うので述べておきますが、この小節はFのブルースという事を前提にしつつもコードは「F何某」ではないという所に注意が必要です。

最終的には「C7何某」系統に帰着する様に遊んでいるフレーズですので、過程に注記を充てている音は《[c] を基準に見立てた音》という所が注意を要する点です。つまり、「Fのブルース上での「C7何某」というコード」という状態を意味しているのです。

ですので、最初に現れる「♭13th」は [c] から見た音= [as] であるという事を意味しているのです。加えて、後に生ずる「aug5th」である [gis] と全く異なるのは明白です。

1拍目での「♭13th」を生じる箇所の高音部は [c・as] であり、[c] は短前打音(=装飾音)からタイで結ばれている音です。

同小節2拍目低音部では [d・gis・a] を生じている事からもお判りの様に、この [gis] は先行する [as] とは全く異なるのがお判りであろうと思います。何故なら [as・a] という風に同度由来の音が併存する事は複調を視野に入れない限りは無理ですので、半音でぶつかっている箇所は自ずと [gis・a] という解釈になります。

無論、これを「複調」と強弁するのであるならば、コードはドミナント7th系統の表記ではなくポリコード表記と為すべきでありますが、ポリコードという複調感を誘う響きではないのにそれを強弁した所で無意味であります。

ですので、[c] を基準とする「♭13th」と「aug 5th」の違いはあらためてしっかりと認識しておかなくてはならないのです。

こうした2拍目での [gis・a] を高音部で書かれてはいても実際には1オクターヴ下がった音として [es・gis・a・c] に内含して「aug 5th」と「♮13th」があらためて用いられているという事になるのです。決して瑣末事では許されない物なので、厳密な解釈が必要とされる状況である事を念頭に置いて吟味していただきたい所です。

尚、12小節目4拍目でスネアのフィルを聴く事が出来ますが、これは1拍7連符ですのでご注意ください。

13小節目からのBパターンはコード表記を明示化しておりますが、ベースのダブル・ストップはG・E弦を使った10度音程の物で、宛らスティーリー・ダンのアルバム『Countdown To Ecstasy』収録の「King of the World」のイントロのウォルター・ベッカーのそれを彷彿させるかの様なプレイです。

このダブル・ストップのパターンからは2コード循環のコード進行「F7 -> E♭6sus4」として表しているのですが、その中でも「E♭6sus4」というコード表記は少々見慣れないかもしれません。

無論、臆する事なく用いてほしいコードなのですが、私が知る限りこのコードを最初に遭遇した作品はレッド・ツェッペリンのアルバム『聖なる館』収録の「The Song Remains The Same(邦題:永遠の詩)」の、冒頭の [d] のペダルポイントから脱して「Asus4 -> A6sus4」という風に進む箇所です。

扨て、ベースのダブル・ストップのTAB譜側で示されている「m・t」という表記は「押弦」に伴う指の略記です。つまり「t=thumb(親指)」「m=middle(中指)」を示しているという事になります。

スパニッシュ・ギターでの右手の略記のそれとは異なるので混同してしまうかもしれませんが、「押弦」の方なので単に英語の略記とした訳です。

16小節目でのベース・パートの左手押弦は、先述と同様の前提となりまして、「i・p」という表記は「i=index(人差し指)」「p=pinkle(小指)」という風にして充てているという事になります。

こうした高音域での狭いフレット間を《わざわざ人差し指と小指を使って指を開く必要などなかろうに》と思われる方も居るかもしれません。しかし、小指を使った押弦が必要となるのは、その後の同小節4拍目の運指に起因する物であるからなのです。

同小節4拍目での16分音符2つ目のパルスは3音同時に弾かれている箇所です。16フレットは人差し指を用いてセーハで押弦する必要があり、本来ならワイドにストレッチさせる運指の方が圧倒的に多い小指のそれを「狭める」必要があります。つまり、1フレット分下行スライドを要求しているという訳です。

そうして小指をスライドさせて半音下がったら、セーハしていた人差し指をポジション・チェンジしてD弦14フレットを押弦する必要がある、という風にしている物です。

唯、私がこの様に押弦を指定せずとも、弾かれる方の最も弾きやすい運指の手癖で行っても特に問題は無いかと思うので、私の誤り自体は別として押弦そのものは弾き手の個々人の手癖を優先して問題はないと思います。

重音奏法自体が本曲独特の難しさを持っているという物ではなく、寧ろ平易な演奏に括られるものですので、そこまで押弦を指定せずとも演奏そのものは再現可能であるでしょうから、あらためてプレイ面でのそれは、弾き手の弾きやすさに一任させていただこうと思います。

28小節目でのEWIパートの「coll’ 8va」という表記は1オクターヴ下のユニゾンという事を意味する物です。

また、同小節での3・4拍目でのベースの6連符は、オリジナルの方では楽曲終盤で聴かれるフィルを引用した物です。C弦を追加した多弦ベースであれば運指は楽でしょうが、4弦ベースだと急峻なポジション・チェンジを要求されるので、これは是非ともマスターしておきたい部分でありましょう。

29小節目からのCパターンは1拍毎にコード・チェンジがあるので面食らうかもしれませんが、古いタイプの人だとこれらのコードは総じてドミナント11thコードとしても解釈するのが正統な物でもあり、前回のブログ記事でもアルフレッド・デイの ‘Treatise on Harmony’ の例を出して説明した物です。

元は、ジャン゠フィリップ・ラモーの「仮定バス(=Supposition bass)」に端を発しているのであり、仮定バスは時に「下置和音」とも呼ばれる事もあったりします。

仮定バスというのは、和音の根音ではない音が下方に置かれている状況である事から、現今社会の「C(on E)」というのは根音バス= [c] 仮定バス= [e] という風に捉える事が可能なのですが、ハ長調で「F6 -> C」というコード進行を是認するという場合に於て、デイはF6のそれを属十一の断片(不完全)な姿であるという風に唱えた訳ですね。

つまり「F6」というコードは現今のジャズ/ポピュラー音楽界隈では「F6」という和音そのものなのであり、[f] という根音は「F6」の根音バスになってしまう訳ですが、正統かつ旧い体系での解釈というのは [f] は仮定バスでしかなく実際には「G11」というコードが正体であり、[g] =根音バス [f]=仮定バスという事を意味する物にもなる、という事です。

属和音が主和音へ解決するという「卑近」な状況を避ける為に分数コードを利用しているにしても、本質的には仮定バスを利用しているに過ぎず、実態は根音バスを隠匿した姿であるというのが西洋音楽からの理解なのでありますね。

それを逆手に取れば、凡ゆる副和音はドミナントの影響を受けた和音であるという風にして捉える事も可能なので、属十一=本位十一度を具備する和音での遊び方が洒落ているのはこうした所に収斂するからなのであり、ツーファイブ進行を多用せずにモーダル(旋法的)なそれが独自のジャズ観を発展させ、そうして元来国民性として旋法性が根付いていた英国では独自のジャズ観が生じてドミナント・モーションが希薄になっていたというのも頷ける所です。

因みにそうした例は、私のブログ記事では過去にセシル・シャープやアニー・ギルクリストを例に取り上げておりますので、興味のある方は今一度お読みいただければと思います。

Cパターンでのコード進行は特筆すべき事は無いのですが、ローズはスラップ・ディレイをパラレル出力として薄くリバーブを並列に掛けており、ザヴィヌル風の音にしております。恐らくヴィクター・ベイリー自身もかなりWRサウンドを意識しているパートと思われます。

ARP2600でも使用すれば更にWRサウンドとなったでしょうが、このアルバムがリリースされた時期はKORGのM1全盛期で、次点としてRolandのD-50が持て囃される様になっていた頃なのであります。

デジタル漬けにされた世の中が一気にアナログ・シンセ・サウンドを欲するという大転換には至らなかったものの、アナログ・シンセ回帰が望まれ始めた頃ですが、用途としてストリングス系のパッド系やブラス系というのが正直な所。

フィルターやレゾナンスをふんだんに効かせた音はシンセ・ベースを除いてはそれほど要求されてはいなかったとも言えましょう。ですので本曲オリジナルのそれもシンセ・ブラスが使われていますが、大人しい使い方となっている所に時代を感じるかと思います。

ベースの重音で最も気を付けたいのが終止部の押弦です。37・38小節目にかけて ‘Al aire’ と振っているのは、アル・アイレで弾く為の注意喚起であります。

また38小節目のオリジナルの終止部を拔萃した箇所のベースのそれは開放弦と12フレットを使い分けているという解釈の物ですが、A弦開放を挟み込んでD・E弦は12フレットを押弦するという事になります。

即ちセーハでは不可能なので、親指でE弦、中指でD弦を押弦しつつ、低音弦→高音弦という順に右手は親指・人差指・中指で重音という事になるのです。

G弦開放を入れてもハーモニー的には問題はありませんが、オリジナルのそれにそこまでの「圧」は無いのでG弦は弾いていないと判断しております。

最後に、本譜例動画のドラムはオリジナルのオマー・ハキムのそれよりも、後のスティーリー・ダンのアルバム『Two Against Nature』収録の「Negative Girl」でのヴィニー・カリウタの演奏タイミングのグルーヴを随所に施して制作した物ですので、オマーらしさを出したのはせいぜいハイハットのオープンのタイミング程度ですのでご了承願いたいと思います。