渡辺香津美の「Voyage」譜例動画解説 [楽理]

渡辺香津美のソロ・アルバム『Mobo』収録の「Voyage」の象徴的なブリッジ部以降をYouTubeの方にて譜例動画として拔萃してアップロードをしたので、楽曲解説をする事に。

本譜例動画の目的は元々、マーカス・ミラーのブリッジ部以降のプレイをMODO BASSを用いて明示させようと企図して制作した物であります。ですのでベース・パートに重きを置いた譜例動画となっているのですが、重きを置いているとはいえ私はよほどの事が無い限りはTAB譜を用いませんので、TAB譜慣れてしてしまっている方はご満足いただけないかと思います。

本曲のマーカスのプレイで特筆すべき事は、同一弦上でサムピング、プル、ハンマリング、プリング・オフ、スライドを多用するフレージングをこれ見よがしに披露してきた所にあります。80年代前半のマーカスのスラップ・プレイに於て、本曲ほど同一弦上の巧みな使い分けをする楽曲は殆ど存在しなかったと言っても過言ではないでしょう。

本曲での多彩なスラップ・プレイがその後の「Teen Town」のカヴァーに活かされるという風に語れば、マーカス好きの方は《成る程!》と思われるのではないでしょうか。

同一弦上で巧みにプレイを使い分けるそれは、音色キャラクターが明確に異なる所でのプレイとなるので、非常に多彩な変化が見られる事となります。

サムピングやプルだけでも奏法がまるっきり異なる事で音色変化は大胆に変化する事となります。これが同一音高であったとすれば、同度進行が同一楽器であり乍らも音色は明確に異なるという事になり、こうした奏法は ‘Timbralism’ という体系に括られる物で、特殊奏法を追究する分野では非常に重要な前提となる奏法なのです。

同一音高を楽器別に演奏をするという様なジョージ・クラムなどの例もある様に、音色主義というそれは非常に重要な物であり、マーカス・ミラーのスラップには如実にそれが現れるという所が、スラップ・ベースによるフレージングを更に拡張させる事に貢献したのは言うまでもありません。

マーカス・ミラーがその後「Teen Town」を披露したのは、デヴィッド・サンボーンがホストを務めるTV番組『Night Music』での、アイキャッチ後にマーカスが遊んだのがキッカケでした。

周到に弾き込まれて作り上げたリフであったろう、そうしたマーカスのプレイをサンボーンはスルーする事なく《「10代の町」だね!》という風に述べ、客席からも歓声が挙がっていた事を思い出します。そうして「Night Music」が回を重ねると実際に「Teen Town」を Sunday Night Band が演奏をする様になりました。

その後、有名どころに抱きついて来る事で知られるケンウッド・デナードが、自身のソロ・アルバム『Just Advance』にてテンポの遅い「Teen Town」が収録され、これが最初の「Teen Town」のカヴァー・リリースとなったのでありました。ローランドのシンセJD-800の35番のプリセット音色「Throaty Clav」を用いているのが特徴でもあります。

更にその後、『Night Music』で聴かせていた速いテンポでの「Teen Town」がマーカス・ミラー自身のソロ・アルバム『The Sun Don’t Lie』に収録されるに至ったという訳ですが、本アルバムがリリースされる90年代前半の頃でも、マーカス・ミラー・サウンドとやらはサドウスキーでなければ出せないとばかりに神格化されており、ジャズ・ベースのリア・ピックアップのマウント位置が重要なファクターであるという事などは殆ど無視されていた様な時代でしたから、まだまだマーカスの神通力が途絶えてはいない頃でした。

とはいえ「Voyage」の頃からは10年ほども経過しているという事になり、マーカスを追う者からすれば《まだスラップやってんのか!》とツッコミを入れられる位に、90年代ではもはやスラップの音はどんどん忌避される様になって行き、Fenderジャズ・ベースの流行も萎み始め、スティングレイやプレシジョン・ベースの趨勢を見る様に時代は変化していたのでありました。

なにせ90年代からの60〜70年代回帰となるアナクロニズムが主体となった頃でのベース音は指弾きが好まれる様になり、インコグニートのランディー・ホープ・テイラーはその最右翼となった訳ですね。彼の場合指弾きばかりでなく、最も必要なファクターとなる「グルーヴ」があったからこそ持て囃されるのでありましたが、マーカスのそれは皮肉なもので「黒っぽい」グルーヴというのが希薄でもありました。

まあ、マーカスの場合ルートも希薄になる遊離的なフレージングとなりやすい性向があるので嫌う人はトコトン嫌っていたというのも特徴的な側面でしたでしょうか。確かにウィル・リーのスラップとは対照的な程にルートの音価を短く採る傾向が強いです。

とはいえマーカスの売りは、吸い付く様なジャストなグルーヴだった訳であります。ギタリストならばポール・ジャクソンJrに見られる様なグルーヴとタイム感と称すれば判りやすいでしょうか。

扨て、アルバム『Mobo』に収録される「Voyage」について語って行こうと思いますが、「Voyage」のオーディオ・ファイルを分析すると尺が全く異なる事を発見したので、その辺りを語ってから「Voyage」の楽曲解説に入りますので少々お付き合い願いたいと思います。

扨て、楽曲の尺が異なるというのは、本アルバムでは2通りの意味があります。まずはアナログ・レコード時代には収録しきれなかった部分をCDに収めてその後にアナログ時代には収録されなかった部分を補完してリリースしたという物。

もうひとつの尺が異なるという意味は、デジタル・データとしてのサンプル長が異なってリリースされてしまっているという物です。これは、楽曲そのものの拍子構造は全く同一であるにも拘らず、オーディオ・データの尺が異なっているという意味です。

デジタル・データ的に比較した時に、Aでは「44100サンプル長」あった曲がBでは「45000サンプル長」あったという様な状況です。これは楽曲前後の無音部分によってサンプル長が異なっているという物ではなく、楽曲本編部分の尺がデジタル・データ的に分析すると異なってしまっているという物なのです。

本アルバム『Mobo』のCD盤は完全オリジナル版として1986年11月に品番 [H60P 20121/22] という2枚組CD(24ミリ厚フルサイズCDケース)リリースが為され、レコード2枚組では割愛となっていたであろう「Yatokesa (Mobo #3)」「All Beets Are Coming」が長尺で収録される様になりました。

その後世紀を跨いでの2016年1月に、12ミリ厚の2枚組CDケースにSHM-CDとして品番は [UCCJ-4112] としてリリースされるのであります。

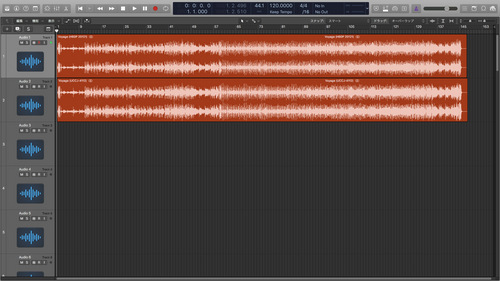

以下86年発売のそれを「➀」と呼び16年のSHM-CDの方を「➁」と呼ぶ事にしますが、それぞれのオーディオ・データ=aiffファイルをDAWアプリケーションにインポートし、DAWのサンプルレート周波数を44.1kHzで動作させます。

それぞれのオーディオ・ファイルをざっと一瞥する程度では違いが判然としませんが、実際には楽曲終止部に行くほどズレが大きくなって行き、下部に配置されている「➁」のオーディオ・ファイルの方が長くなっております。

そうして「➁」のオーディオ・データのスタートを [14456] サンプル長遅らせると「➀」とスタートが合う様になります。

然し乍らスタートを合わせた両オーディオ・ファイルは、楽曲の終始部となるトゥッティのオーディオ波形を見比べてみると、SHM-CDの方が8分音符1つ分より僅かに長い歴時で遅れているという事が判ります。

➀の全サンプル長は [12,920,768] であり、➁の全サンプル長は [12,932,032] サンプルです。つまり、SHM-CD版の全サンプル長からスタート・ポイントとなるオフセットされたサンプル長 [14456] を加えた [12,946,488] サンプルという両者のサンプル長を弾き出せば、これらのサンプル長の違いで生ずる僅かなピッチ変化を探る事が出来るという事になります。

尚、デジタル・データの可能性として、ピッチは全く変わっておらずに何某かのデジタル編集が加わってしまってサンプル長が変更したという可能性もあります。まあ、この様な可能性は限りなくゼロでありましょうが、今回私は両者のオーディオ・データにはピッチの差異が認められました。つまり、ピッチが変わった事でサンプル長が変化したという事になります。

結果として両者のピッチの差は「3.44276セント」という事が判明し、スキスマの約1.76倍ほどの違いが出ているという結果を得る事となりました。

こうしたピッチ変化の原因として考えられるのは、アナログ時代のマスター・テープそのものの伸びは考えづらく、寧ろMTR再生側の疲弊もしくは僅かに異なる変化で生じている速度差であろうと思われます。

デジタルMTRとて駆動部分はアナログ機械ですので、オール・デジタルで完結するシステムと比較した場合、間違いなく再生の差異が生じます。僅かな再生の差異はきちんとADコンバーターで処理され、異なるサンプル長として反映される訳です。

古い時代でのCDの方がアナログとしてリリースしたマスター・テープの動作に近かった(※レコードのリリースから3年経過)であろう事を勘案すれば、SHM-CDとしてリリースされた物が必ずしも良いという判断に至らないと思います。

高音質に貢献する事を最大の謳い文句とするSHM-CDが、事もあろうにマスターのピッチの差異を伴わせてリリースしているというのは実に皮肉な物です(笑)。

こうした問題は、原盤を管理する側がもっと厳格に取り扱う事が出来る能力のスタッフを配置していないが故に起こる問題なのであり、これがもしもビートルズ作品だったら世界中から罵詈雑言が飛び交ったのではないかと思います。

セント量で見れば瑣末な数値として捉える方の方が圧倒的に多いかと思います。然し乍らある程度の器楽的素養を有している者のひとりとして看過できない点を詳らかにすると次の様な状況として疑義を抱く事になります。

仮にオリジナル・レコーディングの基準ピッチがA=440Hzで演奏されていたと仮定した場合、SHM-CD版はA=439.12588Hz換算という事になってしまうのです。これは、実質的に440Hzと441Hzの差異に近似するセント量となるので、器楽的な側面からは非常に大きい差であるのです。

私個人が感得するピッチの差とやらは確かに個人的な主観ではあるものの、私が感じ取った差はきちんと例証を挙げてはいるので《信頼に値しない個人の主観》という風に解釈されてしまうのは本意ではありません。

別に私はマスタリングへのイチャモンを付けているのではなく、作品に厳格に向き合っている姿勢の表れであるという風に捉えていただければと思います。私と同様に厳格にマスタリングに拘るスタッフが居れば、少なくともこうしたピッチの差異が平然と世に現れる事はなかったろうと思う訳です。

過去に流通していた同アルバムのレコード盤を放送局準拠レベルのターンテーブルもしくはレーザー・ターンテーブルで再生させたオーディオを比較できればオリジナルのレコーディング状況に最も近い状況を反映するのであろうと思います。

33⅓rpmのレコードの回転数とて、どれほどの高級品であろうともワウ/フラッターという回転ムラに注力してはいるものの、マクロな回転偏差の方は規格そのものがそれほど厳格ではないので甘めに出てしまう物なので、個人レベルでレコード再生を色々試しても全く同様のサンプル長として録音する事は不可能でありましょう。

2スキスマほどピッチがズレていようともピッチに無頓着な人が居る様に、3.44276セントなど許容範囲と思われる方もおられるでしょう。とはいえ、ピッチという側面を無視したとしても楽曲の尺そのものは終止部の方で八分音符の歴時よりも長くなっているというのは決して瑣末事で片付けられる物ではないと思います。それほど八分音符という歴時は「長い」です。

アナログでやり取りされていた時代のマスター・テープにキャリブレーション信号が入っていなければ再生装置側に頼らざるを得ないという人間の非力さをあらためて確認する事になるのですが(それでもバリピッチは付いている筈)、器楽的素養の浅い人のピッチの弁別閾が「5セント」ととも音響心理学方面では知られており、聴覚とはそれほど敏感である訳です。そうした弁別閾に収まるセント量なら許容範囲と片付けてしまうのは如何なものかと思います。

アルバム『Mobo』の原盤は、今は無き「TRIO/KENWOOD」が所有していたのであり、それが移譲となってSHM-CDの再発にも繋がっているという訳ですが、移譲に伴い、こうした差異が顕著に表れてしまう事になったというのは皮肉な事実であろうかと思います。

とはいえ私が所有するトリオ・ケンウッドのレコードは、渡辺香津美の『Mobo』のリリース当初の物である2枚組アルバム(品番:AW-20006-7)と、他にはハイラム・ブロックの「First Class Vagabond」位しか所有していないのでありますが、トリオ・ケンウッド盤の再生ピッチの差異問題は色々と調べてみる価値はありそうです。

尚、アルバム『Mobo』はこれまで幾度となくCD再発されてはいるものの、アナログ・レコード時代の2枚組見開きとして内側に印刷されていた「急」というデザインは、過去に復刻された事は一度もありませんので、今後再発される事があれば是非ともインナー・スリーヴの様な形でも復刻されるとオリジナルを踏襲していて更に価値が向上するのではないかと期待しております。

それでは茲から譜例動画解説へと移る事にしますが、この譜例動画は「➀」のオーディオ・データとなる品番 [H60P 20121/22] の物を基準にして採譜をしております。これにより、曲中で聴かれるコンプレッションとリバーブ&ゲートに伴う特徴的なSEの微分音があらためて詳密に表される事となるのでご注意下さい。SEの微分音については後ほど詳述します。

譜例動画で拔萃した箇所はアウフタクトによる不完全小節から始めております。正統な記譜法では不完全小節で書き始めた楽譜は、不完全小節で終わる(先頭の不完全小節の歴時分を省く)という書き方をするのですが、この譜例動画は楽曲途中の部分を拔萃したに過ぎないので不完全小節で終止とはせずに、譜例最終小節も単に終止線を引かずに4/4拍子を維持しているのでご注意ください。

アウフタクトで開始されるコード「F♯m7(11)」からブリッジ開始部を1小節目とカウントした同小節の3拍目には「G♯m7」へ進みます。これらの進行はまあ良いとして、2小節目の移勢となる箇所での「Em7(♭13)」というコード表記のそれには、おいそれと首肯したくはないコードとして捉える方は圧倒的に多いと思います。

何故なら、3度堆積型のコード表記のルールとしてはアヴォイドを形成させてしまう状況というのは通常《根音の取り違え》と解釈するものであるので、「Em7(♭13)」というコードは通常ならば「C△9(on E)」とするのが適切であろうとするのが当該箇所のコードの体として最も慮った表記であろうと考えるのが妥当とするからです。

更に言えば基本的な和音の捉え方として「Em7(♭13)」というコードを再確認した場合に於ける「♭13th」音は、基底和音である「Em」の5th音である [h] の短二度上に構成音を作る事となる為、和音の体としてはアヴォイドを形成する事となり不協和音という事になります。

つまるところ、基本的な和音の捉え方=機能和声という体系で考える事となるので、不協和音を形成するという状況は、以下に示す2通りの考え方に分類される様になります。

●ドミナント・コードの転回またはその断片

●3度音程堆積型の和音の根音の取り違え

斯様な可能性を示す事となります。

和音表記の基本的なルールとして勘案するならば、上述のコードでは「♭13th」を形成させる事なく [c] 音を「Em7」の下方三度に形成するだけで 「C△9(on E)」という状況こそが和音の体として最も配慮された表記になる筈ですが、私の解釈は、属和音ではない副和音の不協和な状況という風に捉えています。

そうした解釈から、おいそれとは首肯したくはないであろう「Em7(♭13)」というコードを態々用いているのであります。

奇しくも短和音上の♭6th音が現れるのは、スティーリー・ダンの「Deacon Blues」の例もありますが、あちらは7th音を包含しないが為の「○m(♭6)」であるのですが、こちらのコードは7th音を包含する為「♭13th」相当の音を付与という形にした表記としているのです。

仮に「C△9(on E)」という表記を用いたとしても、ベースは後続和音の「B♭△7(on C)」に対して三全音進行をしており、互いの和音は三全音対斜を生じている以上、両者を俯瞰すれば「ドミナント」がドミナント・コードとしての体と為す事だけを避けた状況であるにすぎない為、副和音(=属和音ではない和音の総称)が不協和な体として存在する方が状況をより一層正確に示すと判断したからなのであります。

属十三和音の根音を属音とさせない時の副十三和音の断片の姿と思っていただければ良いでしょう。「G13」と和音構成音を同じくする「Em7(♭9、11、♭13)」「C△9(♮11、13)」という副十三和音を列挙した時、機能和声的にコード表記として適切なのは「C△9(♮11、13)」であるものの、こちらの表記を敢えて避けているという事に等しいシーンなのです。

そうした特殊な状況を全く考慮せずに単にコード・サフィックスの体ばかりを優先するならば「C△9(on E)」という表記があっても良いですが、機能和声は既に理解しており多くの例外に遭遇している方であれば、私の解釈の方にも首肯していただける事でしょう。

無論、コード表記としては《前後のコード進行が斯々然々であるから○○というコード表記は同じ構成音の△△であるべきである》という風に、コードの機能をサフィックスの言外に持たせるという事など不要なものとして存在するのが前提です。

然し乍ら、ドミナント・コードとして記されるコード表記以外は結局は「副和音」なのであり、副和音としての状況を維持しつつ和音構成音としては属和音の断片と同等の物であり乍らも根音を取り違えた様なコード表記=同義音程和音の状況は、sus4、sus2、add4、add6という付加和音の使用が広く普及すると、副和音の捉え方が更に自由度の高さに加えて活性化される事になりました。

Csus4というコードはFsus2でもありGQというコード表記として体系化したのは近年のリック・ビアト氏の『The Beato Book』にも在るように、結果的に同義音程和音という体系は斯様な表記体系として進化しているのです。

これは、属和音が属和音の機能を希釈化させた(=G13が単に [g・c・f] という3音の拔萃となって希釈化している)時の副和音の多様性=同義音程和音として端的にカテゴライズさせている訳です。

そのような同義音程和音の実態を勘案した上であらためて「Em7(♭13)」というコードを判断すると、響きとしては《「Gadd4」の下方に [e] を置く様な響き》という、モーダルな和音にも聴こえる訳です。

加えて、このコードが特徴的なのは、[h] が [c] よりも下方に響かせている所にあります。

これはややもすればピラミッド・コードとして [e - 完全十二度 - h - 短六度 - g - 完全四度 - c - 長二度 - d] という風にしたのではないかと思います。実際には [e - h] 間の完全十二度音程内では [e] がオクターヴ重複しているので、総音程を伴った半音階の総和音のピラミッド・コードとは趣旨が異なるのですが、モーダルな世界観に於ける和声と言えるでしょう。

扨て、2小節目3拍目のコードは2度ベースの型である「B♭△7(on C)」へと進みます。この2度ベースのメジャー7thコードとてドミナント13thコードの断片である訳ですから、これまでの属和音および副和音の意味が更にお判りいただけるかと思います。

3小節目となるCテーマ冒頭の移勢部の「F♯m7(on B)」上に現れるSEは、Logic Pro内蔵音源である Sculpture を用いて楽譜を2段に分けて書いておりますが、下段で示している低音部の方が実音である基音を表しており、上段の高音部は ‘overtones’ としてはいるものの、完全な上方倍音列なのではなく倍音と固有振動数(フォルマント)を含んだ「複合音」に過ぎません。

この複合音が意味するものは、倍音列以外の箇所に現れる固有振動数も含んでいるという事ですので、必ずしも低音部の基音から起算される上方倍音列に準則して現れる訳ではありません。

仮にきっちりと上方倍音列のみを拔萃しているのであるならば、少なくとも上音の最低音は、低音部第3線上の音より1オクターヴ以上離れている所に現れる筈です。実際には、基音とする音から度数換算では「三度上」(※高音部はオッターヴァ表記)所に現れている音が高音部に示されているので、それが基音として採るのではなく固有振動数として採っているという事も注目していただきたい点であります。

とはいえ、基音よりも下に現れる固有振動数のエネルギーそのものは基音よりも遥かに弱いエネルギーである事は原曲を聴いていただければお判りかと思いますが、基音よりもオクターヴ超隔てた上方倍音列以外に基音の近傍にある固有振動数のパーシャル(=部分音)が無いと原曲のSEに似ないという難しさがあるもので、あらためてSE再現の奥深い側面を確認したものです。

このSEを表す複合音のそれぞれは殆どが微分音で示されており、これは私の採譜する他の譜例動画同様に幹音からの変化量を示した数値(セント数)を付記している物です。

本曲「Voyage」のSHM-CD版は3.44276セント低いのですから、この譜例動画の微分音の増減値よりもそれぞれ「3.44276」セント低く採って耳にする必要があります。

SEの部分音に現れるパーシャルは、上方倍音列の近傍に現れるパーシャル群のみIRCAM AudioSculptに頼りました。とはいえSDIF出力させたのではなく単なる目視でパーシャルを探ったものであります。SPEARでも同様の事は出来るのですが、目視から割り出すだけであるならばAudioSculptの方が見分けやすいという理由に依るものです。

上音に現れるパーシャルが総じて自然倍音列に則った上音ではなく、倍音列に近似するだけの部分音である為、上方倍音列を類推しただけのパーシャル群にはしていないという訳です。こういうSEを作る際、私は心底 Sculpture と相性が良いのか、この手のパッド系の音作りには非常に向いている音源だとあらためて痛感する事頻りです。

4小節目3拍目での「B11(on D♯)」ですが、下部付加音を別として「B11」のみに先ず注目してみると、「B11」は同義音程和音として「A△/B△」というポリコードという風にも見る事が出来るのですが、茲であらためて本来の下部付加音 [dis] の存在を勘案すると、[h] 音を根音とする11thコードの3度ベースという風に解釈する方が実態に沿った表記であろうと解釈した表記なのであります。

同小節4拍目は2度ベースの型である「G△7(on A)」です。後に同箇所となる部分では、コードにフィギュレーション(=変形)を起こさせて来ます。

5・6小節目も先行のCパターン冒頭部4・5小節とほぼ同様なのですが、前述のフィギュレーション部となる箇所ではコードが若干変化し「D11」となります。これは先行和音である「B11(on D♯)」との間では和音本体がセスクイトーン(1全音半)上行進行しているという事になりまして、この「D11」の方が「C△/D△」のポリコードの様な響きに近しいというのも興味深い所です。

尚、セスクイトーン進行についてはニコラス・スロニムスキーに倣う呼称でありまして、本曲のセスクイトーン進行部分は個人的に非常に好きなコード進行です。

譜例では主旋律をシンセ・リードとしておりますが原曲はオーバー・ダブのギター・リードでの6小節目では、チョーキング過程のアップ/ダウンを八分音単位で示しておりますのでご注意下さい。

10小節目での同箇所でも更なるフィギュレーションを施して「E♭9(13) -> Dm11」という風にコード進行を変化させているのも特徴です。非常にこの箇所に注力させてコードの変化の彩りを与えているのがお判りかと思います。

テーマDとなる11小節目では、主旋律が明らかに全音階的なフレーズであるのに対し、コードが「G△9(13)-> A△9(13)」というノンダイアトニックの平行進行で揺さぶりをかけて来ており、聴き手としてはこうした和音の乙張りに「ハッ」とさせられる訳です。

13・14小節目も同様ですが、14小節目でのエレピ(エレクトリック・グランド)高音部では、休符を配置しながらの運指ではありますが、茲は原曲を聴いてもらえればお判りである通り、14小節目では長音ペダルを目一杯踏んだ状況として音が伸ばされるという状況ですので、楽譜の上での休符は運指を意味する動きになるという意味になります。

無論、譜例ではペダル記号も無い状態ですので、これを愚直に譜面通りに弾けば高音部の休符を挟んだフレーズ部分は実に短く弾かれる物と解釈してしまいそうですが、同じ高音部拍頭では前小節から掛留される「白玉」の音を保続させる必要がある以上、保続音として維持したまま更に高音部で弾かれるという事は、ペダル記号がなくとも長音ペダルを必要とする状況であるという事は鍵盤奏者であれば即断可能な筈です。ですのでこうした表記となっております。

同小節でのベース・パートに目を向けると、スライド奏法過程で生ずるフレットの音も明記しているので少々仰々しい音符となっているでしょうが、私はスライドやグリッサンドの過程に生ずる音も大概は音符にして表しますのであらためてご注意願いたいと思います。

15小節目でもコードは「B♭△9 -> C△7(13)」という風に平行進行は続けられ、メジャー7th系統のコードでのパラレル・モーションが和声的には強調されつつも、フレージングは全音階的であるという所が特徴的なハーモナイジングだという事をあらためて確認していただきたいと思います。

16小節目でのベース・パートのそれは如何にもマーカス・ミラーという感じのプレイであり、茲でもグリッサンド過程の音符を明示化しているので少々仰々しいかと思いますがご理解願いたいと思います。

17小節目3拍目で生ずる「G♯m11(♭5)」は少々見慣れないかもしれませんが、ハーフ・ディミニッシュ・コードに長九度と本位十一度(完全十一度)音が付与されているという意味になります。このコードはジョージ・ベンソンの「Mimosa」で顕著に聴かれるコードですが、最近ではジェイコブ・コリアーが御巫山戯で、靴下を履いた足でヴォイシングを補足する画像で披露していたコードと同様の物です。

https://twitter.com/jacobcollier/status/1374860302005661700?s=20

扨て、18〜20小節間は5/8拍子×2小節、3/4拍子×1小節という風にしているのものの、これら3小節の歴時は4/4拍子×2小節と同様のパルスなので、特段拍子変更をせずとも問題は無いのであります。

とはいえ、拍節(メトリック)構造が明らかに4/4拍子での平易な拍子感からは逸脱した状況であるので、私が今回採った表記の方がメトリック感としては状況を適切に表しているであろうと思い、4/4拍子のままで済む所を敢えてこうした表記にしているという訳です。

19小節目での「B♭13」は本位十一度を包含する属十三という事ですのでご注意下さい。なかなかこのコードも洒落ています。

21小節目でのトゥッティは本曲冒頭から現れている特徴的なブレイクですが、コードとしては希薄な状況であり、先行和音は「Am7 omit 5」という状況であり、後続和音の方は「G♯5(7)」という妙な表記になっているのですが、これはつまり《和音の第3音が省略されたパワーコードに対して短七度音を付与せよ》という表記である事を意味しています。

このブレイクに移行する前は、全音階的な主旋律に対してメジャー7th系統のコードをパラレル・モーションさせるというアプローチで揺さぶりをかけておりました。ブレイク部分では調性そのものを暈滃させる狙いがあるのか、5th音や3rd音を敢えて省略させたコードを強調して聴かせるというアプローチを採っているのであろうと推察します。

ケイ赤城という鍵盤奏者を擁した上でこの様なモーダルなハーモニーを要求するというのも凄い状況でありますが、このトゥッティの場面ではハーモニーを稼がないでくれ! という強烈な注意喚起にはなるでしょうから、深い示唆が読み取れる箇所でもあるという訳です。

という訳で譜例動画解説を終えますが、今回の譜例動画のマイナス・ワン・バージョンをお聴きになっていただければ、本曲の和声的状況の魅力があらためてお判りになろうかと思います。全音階的なフレージングが無くなるマジックで和声を捉えられる事の妙味をあらためて知って欲しい所です。

本譜例動画の目的は元々、マーカス・ミラーのブリッジ部以降のプレイをMODO BASSを用いて明示させようと企図して制作した物であります。ですのでベース・パートに重きを置いた譜例動画となっているのですが、重きを置いているとはいえ私はよほどの事が無い限りはTAB譜を用いませんので、TAB譜慣れてしてしまっている方はご満足いただけないかと思います。

本曲のマーカスのプレイで特筆すべき事は、同一弦上でサムピング、プル、ハンマリング、プリング・オフ、スライドを多用するフレージングをこれ見よがしに披露してきた所にあります。80年代前半のマーカスのスラップ・プレイに於て、本曲ほど同一弦上の巧みな使い分けをする楽曲は殆ど存在しなかったと言っても過言ではないでしょう。

本曲での多彩なスラップ・プレイがその後の「Teen Town」のカヴァーに活かされるという風に語れば、マーカス好きの方は《成る程!》と思われるのではないでしょうか。

同一弦上で巧みにプレイを使い分けるそれは、音色キャラクターが明確に異なる所でのプレイとなるので、非常に多彩な変化が見られる事となります。

サムピングやプルだけでも奏法がまるっきり異なる事で音色変化は大胆に変化する事となります。これが同一音高であったとすれば、同度進行が同一楽器であり乍らも音色は明確に異なるという事になり、こうした奏法は ‘Timbralism’ という体系に括られる物で、特殊奏法を追究する分野では非常に重要な前提となる奏法なのです。

同一音高を楽器別に演奏をするという様なジョージ・クラムなどの例もある様に、音色主義というそれは非常に重要な物であり、マーカス・ミラーのスラップには如実にそれが現れるという所が、スラップ・ベースによるフレージングを更に拡張させる事に貢献したのは言うまでもありません。

マーカス・ミラーがその後「Teen Town」を披露したのは、デヴィッド・サンボーンがホストを務めるTV番組『Night Music』での、アイキャッチ後にマーカスが遊んだのがキッカケでした。

周到に弾き込まれて作り上げたリフであったろう、そうしたマーカスのプレイをサンボーンはスルーする事なく《「10代の町」だね!》という風に述べ、客席からも歓声が挙がっていた事を思い出します。そうして「Night Music」が回を重ねると実際に「Teen Town」を Sunday Night Band が演奏をする様になりました。

その後、有名どころに抱きついて来る事で知られるケンウッド・デナードが、自身のソロ・アルバム『Just Advance』にてテンポの遅い「Teen Town」が収録され、これが最初の「Teen Town」のカヴァー・リリースとなったのでありました。ローランドのシンセJD-800の35番のプリセット音色「Throaty Clav」を用いているのが特徴でもあります。

更にその後、『Night Music』で聴かせていた速いテンポでの「Teen Town」がマーカス・ミラー自身のソロ・アルバム『The Sun Don’t Lie』に収録されるに至ったという訳ですが、本アルバムがリリースされる90年代前半の頃でも、マーカス・ミラー・サウンドとやらはサドウスキーでなければ出せないとばかりに神格化されており、ジャズ・ベースのリア・ピックアップのマウント位置が重要なファクターであるという事などは殆ど無視されていた様な時代でしたから、まだまだマーカスの神通力が途絶えてはいない頃でした。

とはいえ「Voyage」の頃からは10年ほども経過しているという事になり、マーカスを追う者からすれば《まだスラップやってんのか!》とツッコミを入れられる位に、90年代ではもはやスラップの音はどんどん忌避される様になって行き、Fenderジャズ・ベースの流行も萎み始め、スティングレイやプレシジョン・ベースの趨勢を見る様に時代は変化していたのでありました。

なにせ90年代からの60〜70年代回帰となるアナクロニズムが主体となった頃でのベース音は指弾きが好まれる様になり、インコグニートのランディー・ホープ・テイラーはその最右翼となった訳ですね。彼の場合指弾きばかりでなく、最も必要なファクターとなる「グルーヴ」があったからこそ持て囃されるのでありましたが、マーカスのそれは皮肉なもので「黒っぽい」グルーヴというのが希薄でもありました。

まあ、マーカスの場合ルートも希薄になる遊離的なフレージングとなりやすい性向があるので嫌う人はトコトン嫌っていたというのも特徴的な側面でしたでしょうか。確かにウィル・リーのスラップとは対照的な程にルートの音価を短く採る傾向が強いです。

とはいえマーカスの売りは、吸い付く様なジャストなグルーヴだった訳であります。ギタリストならばポール・ジャクソンJrに見られる様なグルーヴとタイム感と称すれば判りやすいでしょうか。

扨て、アルバム『Mobo』に収録される「Voyage」について語って行こうと思いますが、「Voyage」のオーディオ・ファイルを分析すると尺が全く異なる事を発見したので、その辺りを語ってから「Voyage」の楽曲解説に入りますので少々お付き合い願いたいと思います。

扨て、楽曲の尺が異なるというのは、本アルバムでは2通りの意味があります。まずはアナログ・レコード時代には収録しきれなかった部分をCDに収めてその後にアナログ時代には収録されなかった部分を補完してリリースしたという物。

もうひとつの尺が異なるという意味は、デジタル・データとしてのサンプル長が異なってリリースされてしまっているという物です。これは、楽曲そのものの拍子構造は全く同一であるにも拘らず、オーディオ・データの尺が異なっているという意味です。

デジタル・データ的に比較した時に、Aでは「44100サンプル長」あった曲がBでは「45000サンプル長」あったという様な状況です。これは楽曲前後の無音部分によってサンプル長が異なっているという物ではなく、楽曲本編部分の尺がデジタル・データ的に分析すると異なってしまっているという物なのです。

本アルバム『Mobo』のCD盤は完全オリジナル版として1986年11月に品番 [H60P 20121/22] という2枚組CD(24ミリ厚フルサイズCDケース)リリースが為され、レコード2枚組では割愛となっていたであろう「Yatokesa (Mobo #3)」「All Beets Are Coming」が長尺で収録される様になりました。

その後世紀を跨いでの2016年1月に、12ミリ厚の2枚組CDケースにSHM-CDとして品番は [UCCJ-4112] としてリリースされるのであります。

以下86年発売のそれを「➀」と呼び16年のSHM-CDの方を「➁」と呼ぶ事にしますが、それぞれのオーディオ・データ=aiffファイルをDAWアプリケーションにインポートし、DAWのサンプルレート周波数を44.1kHzで動作させます。

それぞれのオーディオ・ファイルをざっと一瞥する程度では違いが判然としませんが、実際には楽曲終止部に行くほどズレが大きくなって行き、下部に配置されている「➁」のオーディオ・ファイルの方が長くなっております。

そうして「➁」のオーディオ・データのスタートを [14456] サンプル長遅らせると「➀」とスタートが合う様になります。

然し乍らスタートを合わせた両オーディオ・ファイルは、楽曲の終始部となるトゥッティのオーディオ波形を見比べてみると、SHM-CDの方が8分音符1つ分より僅かに長い歴時で遅れているという事が判ります。

➀の全サンプル長は [12,920,768] であり、➁の全サンプル長は [12,932,032] サンプルです。つまり、SHM-CD版の全サンプル長からスタート・ポイントとなるオフセットされたサンプル長 [14456] を加えた [12,946,488] サンプルという両者のサンプル長を弾き出せば、これらのサンプル長の違いで生ずる僅かなピッチ変化を探る事が出来るという事になります。

尚、デジタル・データの可能性として、ピッチは全く変わっておらずに何某かのデジタル編集が加わってしまってサンプル長が変更したという可能性もあります。まあ、この様な可能性は限りなくゼロでありましょうが、今回私は両者のオーディオ・データにはピッチの差異が認められました。つまり、ピッチが変わった事でサンプル長が変化したという事になります。

結果として両者のピッチの差は「3.44276セント」という事が判明し、スキスマの約1.76倍ほどの違いが出ているという結果を得る事となりました。

こうしたピッチ変化の原因として考えられるのは、アナログ時代のマスター・テープそのものの伸びは考えづらく、寧ろMTR再生側の疲弊もしくは僅かに異なる変化で生じている速度差であろうと思われます。

デジタルMTRとて駆動部分はアナログ機械ですので、オール・デジタルで完結するシステムと比較した場合、間違いなく再生の差異が生じます。僅かな再生の差異はきちんとADコンバーターで処理され、異なるサンプル長として反映される訳です。

古い時代でのCDの方がアナログとしてリリースしたマスター・テープの動作に近かった(※レコードのリリースから3年経過)であろう事を勘案すれば、SHM-CDとしてリリースされた物が必ずしも良いという判断に至らないと思います。

高音質に貢献する事を最大の謳い文句とするSHM-CDが、事もあろうにマスターのピッチの差異を伴わせてリリースしているというのは実に皮肉な物です(笑)。

こうした問題は、原盤を管理する側がもっと厳格に取り扱う事が出来る能力のスタッフを配置していないが故に起こる問題なのであり、これがもしもビートルズ作品だったら世界中から罵詈雑言が飛び交ったのではないかと思います。

セント量で見れば瑣末な数値として捉える方の方が圧倒的に多いかと思います。然し乍らある程度の器楽的素養を有している者のひとりとして看過できない点を詳らかにすると次の様な状況として疑義を抱く事になります。

仮にオリジナル・レコーディングの基準ピッチがA=440Hzで演奏されていたと仮定した場合、SHM-CD版はA=439.12588Hz換算という事になってしまうのです。これは、実質的に440Hzと441Hzの差異に近似するセント量となるので、器楽的な側面からは非常に大きい差であるのです。

私個人が感得するピッチの差とやらは確かに個人的な主観ではあるものの、私が感じ取った差はきちんと例証を挙げてはいるので《信頼に値しない個人の主観》という風に解釈されてしまうのは本意ではありません。

別に私はマスタリングへのイチャモンを付けているのではなく、作品に厳格に向き合っている姿勢の表れであるという風に捉えていただければと思います。私と同様に厳格にマスタリングに拘るスタッフが居れば、少なくともこうしたピッチの差異が平然と世に現れる事はなかったろうと思う訳です。

過去に流通していた同アルバムのレコード盤を放送局準拠レベルのターンテーブルもしくはレーザー・ターンテーブルで再生させたオーディオを比較できればオリジナルのレコーディング状況に最も近い状況を反映するのであろうと思います。

33⅓rpmのレコードの回転数とて、どれほどの高級品であろうともワウ/フラッターという回転ムラに注力してはいるものの、マクロな回転偏差の方は規格そのものがそれほど厳格ではないので甘めに出てしまう物なので、個人レベルでレコード再生を色々試しても全く同様のサンプル長として録音する事は不可能でありましょう。

2スキスマほどピッチがズレていようともピッチに無頓着な人が居る様に、3.44276セントなど許容範囲と思われる方もおられるでしょう。とはいえ、ピッチという側面を無視したとしても楽曲の尺そのものは終止部の方で八分音符の歴時よりも長くなっているというのは決して瑣末事で片付けられる物ではないと思います。それほど八分音符という歴時は「長い」です。

アナログでやり取りされていた時代のマスター・テープにキャリブレーション信号が入っていなければ再生装置側に頼らざるを得ないという人間の非力さをあらためて確認する事になるのですが(それでもバリピッチは付いている筈)、器楽的素養の浅い人のピッチの弁別閾が「5セント」ととも音響心理学方面では知られており、聴覚とはそれほど敏感である訳です。そうした弁別閾に収まるセント量なら許容範囲と片付けてしまうのは如何なものかと思います。

アルバム『Mobo』の原盤は、今は無き「TRIO/KENWOOD」が所有していたのであり、それが移譲となってSHM-CDの再発にも繋がっているという訳ですが、移譲に伴い、こうした差異が顕著に表れてしまう事になったというのは皮肉な事実であろうかと思います。

とはいえ私が所有するトリオ・ケンウッドのレコードは、渡辺香津美の『Mobo』のリリース当初の物である2枚組アルバム(品番:AW-20006-7)と、他にはハイラム・ブロックの「First Class Vagabond」位しか所有していないのでありますが、トリオ・ケンウッド盤の再生ピッチの差異問題は色々と調べてみる価値はありそうです。

尚、アルバム『Mobo』はこれまで幾度となくCD再発されてはいるものの、アナログ・レコード時代の2枚組見開きとして内側に印刷されていた「急」というデザインは、過去に復刻された事は一度もありませんので、今後再発される事があれば是非ともインナー・スリーヴの様な形でも復刻されるとオリジナルを踏襲していて更に価値が向上するのではないかと期待しております。

それでは茲から譜例動画解説へと移る事にしますが、この譜例動画は「➀」のオーディオ・データとなる品番 [H60P 20121/22] の物を基準にして採譜をしております。これにより、曲中で聴かれるコンプレッションとリバーブ&ゲートに伴う特徴的なSEの微分音があらためて詳密に表される事となるのでご注意下さい。SEの微分音については後ほど詳述します。

譜例動画で拔萃した箇所はアウフタクトによる不完全小節から始めております。正統な記譜法では不完全小節で書き始めた楽譜は、不完全小節で終わる(先頭の不完全小節の歴時分を省く)という書き方をするのですが、この譜例動画は楽曲途中の部分を拔萃したに過ぎないので不完全小節で終止とはせずに、譜例最終小節も単に終止線を引かずに4/4拍子を維持しているのでご注意ください。

アウフタクトで開始されるコード「F♯m7(11)」からブリッジ開始部を1小節目とカウントした同小節の3拍目には「G♯m7」へ進みます。これらの進行はまあ良いとして、2小節目の移勢となる箇所での「Em7(♭13)」というコード表記のそれには、おいそれと首肯したくはないコードとして捉える方は圧倒的に多いと思います。

何故なら、3度堆積型のコード表記のルールとしてはアヴォイドを形成させてしまう状況というのは通常《根音の取り違え》と解釈するものであるので、「Em7(♭13)」というコードは通常ならば「C△9(on E)」とするのが適切であろうとするのが当該箇所のコードの体として最も慮った表記であろうと考えるのが妥当とするからです。

更に言えば基本的な和音の捉え方として「Em7(♭13)」というコードを再確認した場合に於ける「♭13th」音は、基底和音である「Em」の5th音である [h] の短二度上に構成音を作る事となる為、和音の体としてはアヴォイドを形成する事となり不協和音という事になります。

つまるところ、基本的な和音の捉え方=機能和声という体系で考える事となるので、不協和音を形成するという状況は、以下に示す2通りの考え方に分類される様になります。

●ドミナント・コードの転回またはその断片

●3度音程堆積型の和音の根音の取り違え

斯様な可能性を示す事となります。

和音表記の基本的なルールとして勘案するならば、上述のコードでは「♭13th」を形成させる事なく [c] 音を「Em7」の下方三度に形成するだけで 「C△9(on E)」という状況こそが和音の体として最も配慮された表記になる筈ですが、私の解釈は、属和音ではない副和音の不協和な状況という風に捉えています。

そうした解釈から、おいそれとは首肯したくはないであろう「Em7(♭13)」というコードを態々用いているのであります。

奇しくも短和音上の♭6th音が現れるのは、スティーリー・ダンの「Deacon Blues」の例もありますが、あちらは7th音を包含しないが為の「○m(♭6)」であるのですが、こちらのコードは7th音を包含する為「♭13th」相当の音を付与という形にした表記としているのです。

仮に「C△9(on E)」という表記を用いたとしても、ベースは後続和音の「B♭△7(on C)」に対して三全音進行をしており、互いの和音は三全音対斜を生じている以上、両者を俯瞰すれば「ドミナント」がドミナント・コードとしての体と為す事だけを避けた状況であるにすぎない為、副和音(=属和音ではない和音の総称)が不協和な体として存在する方が状況をより一層正確に示すと判断したからなのであります。

属十三和音の根音を属音とさせない時の副十三和音の断片の姿と思っていただければ良いでしょう。「G13」と和音構成音を同じくする「Em7(♭9、11、♭13)」「C△9(♮11、13)」という副十三和音を列挙した時、機能和声的にコード表記として適切なのは「C△9(♮11、13)」であるものの、こちらの表記を敢えて避けているという事に等しいシーンなのです。

そうした特殊な状況を全く考慮せずに単にコード・サフィックスの体ばかりを優先するならば「C△9(on E)」という表記があっても良いですが、機能和声は既に理解しており多くの例外に遭遇している方であれば、私の解釈の方にも首肯していただける事でしょう。

無論、コード表記としては《前後のコード進行が斯々然々であるから○○というコード表記は同じ構成音の△△であるべきである》という風に、コードの機能をサフィックスの言外に持たせるという事など不要なものとして存在するのが前提です。

然し乍ら、ドミナント・コードとして記されるコード表記以外は結局は「副和音」なのであり、副和音としての状況を維持しつつ和音構成音としては属和音の断片と同等の物であり乍らも根音を取り違えた様なコード表記=同義音程和音の状況は、sus4、sus2、add4、add6という付加和音の使用が広く普及すると、副和音の捉え方が更に自由度の高さに加えて活性化される事になりました。

Csus4というコードはFsus2でもありGQというコード表記として体系化したのは近年のリック・ビアト氏の『The Beato Book』にも在るように、結果的に同義音程和音という体系は斯様な表記体系として進化しているのです。

これは、属和音が属和音の機能を希釈化させた(=G13が単に [g・c・f] という3音の拔萃となって希釈化している)時の副和音の多様性=同義音程和音として端的にカテゴライズさせている訳です。

そのような同義音程和音の実態を勘案した上であらためて「Em7(♭13)」というコードを判断すると、響きとしては《「Gadd4」の下方に [e] を置く様な響き》という、モーダルな和音にも聴こえる訳です。

加えて、このコードが特徴的なのは、[h] が [c] よりも下方に響かせている所にあります。

これはややもすればピラミッド・コードとして [e - 完全十二度 - h - 短六度 - g - 完全四度 - c - 長二度 - d] という風にしたのではないかと思います。実際には [e - h] 間の完全十二度音程内では [e] がオクターヴ重複しているので、総音程を伴った半音階の総和音のピラミッド・コードとは趣旨が異なるのですが、モーダルな世界観に於ける和声と言えるでしょう。

扨て、2小節目3拍目のコードは2度ベースの型である「B♭△7(on C)」へと進みます。この2度ベースのメジャー7thコードとてドミナント13thコードの断片である訳ですから、これまでの属和音および副和音の意味が更にお判りいただけるかと思います。

3小節目となるCテーマ冒頭の移勢部の「F♯m7(on B)」上に現れるSEは、Logic Pro内蔵音源である Sculpture を用いて楽譜を2段に分けて書いておりますが、下段で示している低音部の方が実音である基音を表しており、上段の高音部は ‘overtones’ としてはいるものの、完全な上方倍音列なのではなく倍音と固有振動数(フォルマント)を含んだ「複合音」に過ぎません。

この複合音が意味するものは、倍音列以外の箇所に現れる固有振動数も含んでいるという事ですので、必ずしも低音部の基音から起算される上方倍音列に準則して現れる訳ではありません。

仮にきっちりと上方倍音列のみを拔萃しているのであるならば、少なくとも上音の最低音は、低音部第3線上の音より1オクターヴ以上離れている所に現れる筈です。実際には、基音とする音から度数換算では「三度上」(※高音部はオッターヴァ表記)所に現れている音が高音部に示されているので、それが基音として採るのではなく固有振動数として採っているという事も注目していただきたい点であります。

とはいえ、基音よりも下に現れる固有振動数のエネルギーそのものは基音よりも遥かに弱いエネルギーである事は原曲を聴いていただければお判りかと思いますが、基音よりもオクターヴ超隔てた上方倍音列以外に基音の近傍にある固有振動数のパーシャル(=部分音)が無いと原曲のSEに似ないという難しさがあるもので、あらためてSE再現の奥深い側面を確認したものです。

このSEを表す複合音のそれぞれは殆どが微分音で示されており、これは私の採譜する他の譜例動画同様に幹音からの変化量を示した数値(セント数)を付記している物です。

本曲「Voyage」のSHM-CD版は3.44276セント低いのですから、この譜例動画の微分音の増減値よりもそれぞれ「3.44276」セント低く採って耳にする必要があります。

SEの部分音に現れるパーシャルは、上方倍音列の近傍に現れるパーシャル群のみIRCAM AudioSculptに頼りました。とはいえSDIF出力させたのではなく単なる目視でパーシャルを探ったものであります。SPEARでも同様の事は出来るのですが、目視から割り出すだけであるならばAudioSculptの方が見分けやすいという理由に依るものです。

上音に現れるパーシャルが総じて自然倍音列に則った上音ではなく、倍音列に近似するだけの部分音である為、上方倍音列を類推しただけのパーシャル群にはしていないという訳です。こういうSEを作る際、私は心底 Sculpture と相性が良いのか、この手のパッド系の音作りには非常に向いている音源だとあらためて痛感する事頻りです。

4小節目3拍目での「B11(on D♯)」ですが、下部付加音を別として「B11」のみに先ず注目してみると、「B11」は同義音程和音として「A△/B△」というポリコードという風にも見る事が出来るのですが、茲であらためて本来の下部付加音 [dis] の存在を勘案すると、[h] 音を根音とする11thコードの3度ベースという風に解釈する方が実態に沿った表記であろうと解釈した表記なのであります。

同小節4拍目は2度ベースの型である「G△7(on A)」です。後に同箇所となる部分では、コードにフィギュレーション(=変形)を起こさせて来ます。

5・6小節目も先行のCパターン冒頭部4・5小節とほぼ同様なのですが、前述のフィギュレーション部となる箇所ではコードが若干変化し「D11」となります。これは先行和音である「B11(on D♯)」との間では和音本体がセスクイトーン(1全音半)上行進行しているという事になりまして、この「D11」の方が「C△/D△」のポリコードの様な響きに近しいというのも興味深い所です。

尚、セスクイトーン進行についてはニコラス・スロニムスキーに倣う呼称でありまして、本曲のセスクイトーン進行部分は個人的に非常に好きなコード進行です。

譜例では主旋律をシンセ・リードとしておりますが原曲はオーバー・ダブのギター・リードでの6小節目では、チョーキング過程のアップ/ダウンを八分音単位で示しておりますのでご注意下さい。

10小節目での同箇所でも更なるフィギュレーションを施して「E♭9(13) -> Dm11」という風にコード進行を変化させているのも特徴です。非常にこの箇所に注力させてコードの変化の彩りを与えているのがお判りかと思います。

テーマDとなる11小節目では、主旋律が明らかに全音階的なフレーズであるのに対し、コードが「G△9(13)-> A△9(13)」というノンダイアトニックの平行進行で揺さぶりをかけて来ており、聴き手としてはこうした和音の乙張りに「ハッ」とさせられる訳です。

13・14小節目も同様ですが、14小節目でのエレピ(エレクトリック・グランド)高音部では、休符を配置しながらの運指ではありますが、茲は原曲を聴いてもらえればお判りである通り、14小節目では長音ペダルを目一杯踏んだ状況として音が伸ばされるという状況ですので、楽譜の上での休符は運指を意味する動きになるという意味になります。

無論、譜例ではペダル記号も無い状態ですので、これを愚直に譜面通りに弾けば高音部の休符を挟んだフレーズ部分は実に短く弾かれる物と解釈してしまいそうですが、同じ高音部拍頭では前小節から掛留される「白玉」の音を保続させる必要がある以上、保続音として維持したまま更に高音部で弾かれるという事は、ペダル記号がなくとも長音ペダルを必要とする状況であるという事は鍵盤奏者であれば即断可能な筈です。ですのでこうした表記となっております。

同小節でのベース・パートに目を向けると、スライド奏法過程で生ずるフレットの音も明記しているので少々仰々しい音符となっているでしょうが、私はスライドやグリッサンドの過程に生ずる音も大概は音符にして表しますのであらためてご注意願いたいと思います。

15小節目でもコードは「B♭△9 -> C△7(13)」という風に平行進行は続けられ、メジャー7th系統のコードでのパラレル・モーションが和声的には強調されつつも、フレージングは全音階的であるという所が特徴的なハーモナイジングだという事をあらためて確認していただきたいと思います。

16小節目でのベース・パートのそれは如何にもマーカス・ミラーという感じのプレイであり、茲でもグリッサンド過程の音符を明示化しているので少々仰々しいかと思いますがご理解願いたいと思います。

17小節目3拍目で生ずる「G♯m11(♭5)」は少々見慣れないかもしれませんが、ハーフ・ディミニッシュ・コードに長九度と本位十一度(完全十一度)音が付与されているという意味になります。このコードはジョージ・ベンソンの「Mimosa」で顕著に聴かれるコードですが、最近ではジェイコブ・コリアーが御巫山戯で、靴下を履いた足でヴォイシングを補足する画像で披露していたコードと同様の物です。

https://twitter.com/jacobcollier/status/1374860302005661700?s=20

扨て、18〜20小節間は5/8拍子×2小節、3/4拍子×1小節という風にしているのものの、これら3小節の歴時は4/4拍子×2小節と同様のパルスなので、特段拍子変更をせずとも問題は無いのであります。

とはいえ、拍節(メトリック)構造が明らかに4/4拍子での平易な拍子感からは逸脱した状況であるので、私が今回採った表記の方がメトリック感としては状況を適切に表しているであろうと思い、4/4拍子のままで済む所を敢えてこうした表記にしているという訳です。

19小節目での「B♭13」は本位十一度を包含する属十三という事ですのでご注意下さい。なかなかこのコードも洒落ています。

21小節目でのトゥッティは本曲冒頭から現れている特徴的なブレイクですが、コードとしては希薄な状況であり、先行和音は「Am7 omit 5」という状況であり、後続和音の方は「G♯5(7)」という妙な表記になっているのですが、これはつまり《和音の第3音が省略されたパワーコードに対して短七度音を付与せよ》という表記である事を意味しています。

このブレイクに移行する前は、全音階的な主旋律に対してメジャー7th系統のコードをパラレル・モーションさせるというアプローチで揺さぶりをかけておりました。ブレイク部分では調性そのものを暈滃させる狙いがあるのか、5th音や3rd音を敢えて省略させたコードを強調して聴かせるというアプローチを採っているのであろうと推察します。

ケイ赤城という鍵盤奏者を擁した上でこの様なモーダルなハーモニーを要求するというのも凄い状況でありますが、このトゥッティの場面ではハーモニーを稼がないでくれ! という強烈な注意喚起にはなるでしょうから、深い示唆が読み取れる箇所でもあるという訳です。

という訳で譜例動画解説を終えますが、今回の譜例動画のマイナス・ワン・バージョンをお聴きになっていただければ、本曲の和声的状況の魅力があらためてお判りになろうかと思います。全音階的なフレージングが無くなるマジックで和声を捉えられる事の妙味をあらためて知って欲しい所です。