インコグニート「I Can See The Future」のポリコードと微分音について [楽理]

インコグニートの1999年発表のアルバム『No Time Like The Future』収録の「I Can See The Future」の譜例動画をYouTubeの方でアップロードをした事もあり、楽曲解説をする事に。

本記事執筆時から数えて22年の時が経過したとは雖も今猶その尖ったアヴァンギャルド観は通用して已まないと思える程に先鋭的であり、未来的とは言ってもシンセをゴリ押しする様な音空間を志向している訳でもありません。

このアヴァンギャルドの源泉は、ポリコードを用いた「複調」に加え、ソプラノ・サックスがふんだんに八分音および四分音に依る微分音を用いている点が最大の要因であるのですが、そうした音のマッチングの妙味の前には唯々甘受するあまりに、よもや奇天烈な音とか奇異な音の様には耳にしていない方が大多数なのではないかと思います。

兎にも角にも、本曲の特徴的な側面を楽理的にも詳らかにする必要があろうかと思うので、譜例動画に沿って解説して行く事とします。

それでは冒頭1小節目の2コードは次の様な不可思議なコード進行として表記しており、

E△7/B△ -> E♭△/B♭△7

というポリコードの構造として表しているのですが、これらのポリコードの構造は先行和音は「四和音/三和音」となっております。

同様にして後続和音の構造は「三和音/四和音」という風になっており、前後はそれぞれ襷掛けの様にして倒置の状態を明示しております。

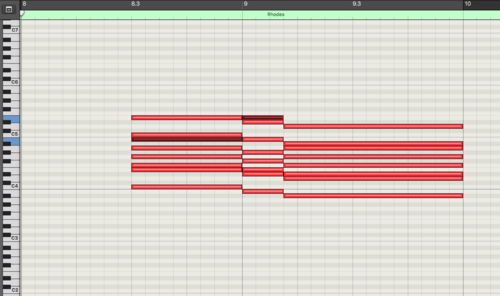

然し乍ら、ローズのヴォイシングは上声部&下声部共に4音ずつヴォイシングとなっています。

《右手&左手共に4音ずつなのに、なにゆえ三和音と四和音に分けているのか!?》

と疑問を抱く方が居られるかと思います。

答を明かすと、計8音を両手でヴォイシングしている内の1音は「コモン・トーン」(=共通音)なのだという事なのです。

このコモン・トーンの役割は、上下に異なるモードを想起していようとも互いを紡ぐ為の役割を担っているという事を意味します。

つまり、先行和音である「E△7/B△」に於ては下声部の [e] がコモン・トーンの役割を果たしているのですが、[e] は上声部でも重複しているという事に注目して欲しいのです。その [e] が後続和音の構成音である [d] に順次進行している状況となるのです。

後続和音に於ける [d] は「E♭△/B♭△7」での上声部で省いているコモン・トーンという事です。

和音構造という側面から対照させた時の上声部でヴォイシングされている [d] という音の存在は、下声部「B♭△7」に内含する [d] の重複に過ぎないという解釈であり、和音構造として前後の和音間でコモン・トーンが襷掛けになって前後のコードを紡いでいるという姿なのです。

単一の調性に於ける機能和声の仕来りを念頭に置くとピンと来ないかもしれませんが、単一の調性であろうとも「総和音」(=全音階の総合)を念頭に置けばイメージしやすいかもしれません。まあ、総和音自体取扱う事が極めて少なくなるのが現状ですので判りづらいかもしれませんが、次の様に考えてみましょう。

仮に「Dm13」というコードがあったとします。「七和音」の体です。属和音ではないのに13thコードの体を維持しているので正統な解釈としては「副十三和音」という事になります。

つまりハ長調の調域に於ての「G13(11)」= [ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ]という属十三の和音と和音構成音は全く同一であるに過ぎず、「Dm13」= [レ・ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ] というコードのそれは単に根音とすべき音が違うだけという事になります。

斯様な点を勘案すれば、ハ長調の調域で生ずる副十三和音は属音以外の全音階を根音とする13thコードなのですから、根音の採り方だけが異なる状態であると言えます。

その上で「G13(11)」を基本形で考えてみましょう。トップノートは [e] という事になります。この [e] を後続和音の [d] へと進行させたいので、[d] を13th音とする副十三和音を形成する事にしましょう。自ずと「F△13(♯11)」= [ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ] を導く事となります。

機能和声的には弱進行であるものの、総和音での進行である訳です。また、「G13 -> F△13(♯11)」というコード進行間に於ては、いずれの音が「コモン・トーン」であるのですが、先行和音の七度以高(=G13の [f] を含むそれより高い和音構成音)の音は「F△13(♯11)」の基底部(根音・三度・五度)および七度音という風に、概念上では低位に「取り込まれる」という事を意味します。

この「取り込み」は、機能和声社会に於けるカデンツよりは弱い作用ではあります。この弱さが「倒置」に繋がる訳ですが、それについては次の通りです。

総和音の状況に於てですらも、先述の様に和音構成音が充填に充填を重ねて閉塞しない様にするには結果的に和音構造上での「倒置」の姿を確認できる物です。この「閉塞感」の源泉は、コードの姿が全く同一であるという状況であるに過ぎないというのが究極の姿でもあります。この閉塞感を避ける様にして、結果的に前後の和音の構成音が同一であろうとも姿を変えようとしている状況が「倒置」として現れるという事を意味するのです。

機能和声でのカデンツに於ては、先行和音の根音を後続和音の上音へと取り込んで行く事によって T─S─D の進行感が生じて循環するのであり、ハ長調でのトニック「C△」の根音 [c] は後続のサブドミナント・コード「F△」の上音 [c] に取り込まれ、更なる後続和音であるドミナント・コードである「G7」の上音 [f] は先行和音「F△」の [f] の根音が取り込まれているという状況です。

和声的に充填が著しい状況というのは終止感は希薄に転じて行くのであり、カデンツで見られた先行和音にある根音の取り込みという襷掛けが「逆」になっているとイメージしてもらえれば、重畳しい和声的状況に於ける閉塞する状況での前後関係に現れる「倒置」が判りやすくなるであろうと思います。

本曲イントロ部分で登場する孰れのポリコードの和音表記を皮相的に捉えた場合、それらは恰も「長調主和音上の下属和音」という構造としても見える事になり、長調という音組織が半音上下への調域へと転調を行なっている様にも映ると思います。

主和音上にある下属和音とは、結果的には副十三和音としての [ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ・ラ] の断片を見る事でもあるのですが、総和音からの断片としてではなく、近親的な調域同士での複調と捉える事によって、半音階社会に接近している姿であるという風に捉えると、その後現れる「複調の示唆」がお判りになろうかと思います。

複調を前提とするのはお判りになったと思いますが、先の「襷掛け」という構造のそれが「複調」となれば終止感が希薄に転ずるのは言わずもがなであり、和音が重畳しく充填を重ねた状況を好意的に解釈するには、和音構造のコモン・トーンや倒置の姿が生ずる事によって音楽的な世界観が「循環」する様に響くという訳です。

終止感の暈滃はカノン若しくは「輪唱」で実感する事が可能になる事でしょう。「カエルの歌」を輪唱で歌って見ればお判りでしょうが、先行するパートがトニックで終止する前のドミナントの時点では後続するパートがトニックを歌っている訳ですから両パートを俯瞰した時、ドミナントは希釈化されている事になります。これを牽引しているのは線的要素=フレーズの持つ牽引力です。

機能的暈滃を念頭に置かずにローズのヴォイシングばかりを注視してしまうと、先行和音である「E△7/B△」の下声部は恰も「Badd4」という風に示され、その上声部に「E△7」がある様に捉えてしまいかねません。add4は単一の調性を暈滃する助力ではあるものの、それだけで複調を齎す動機とするのは難しい事でしょう。

複調という状況を好意的に解釈しつつ、コモン・トーンの存在を踏まえた上で解釈すると斯様なコード進行の表記になる、というのが今回の私の解釈であるのです。聴こえて来る音は《add4が明示的に聴こえさせるコード進行》の様に映るのですが、それは複調の示唆であるという事をイメージしてもらえれば判りやすいかと思います。

ボーカルのソプラノ・パートでは深いビブラートでメリスマが効果的かつトライバルな感が能く現れているかと思います。このトライバルな感じが生硬な和音の響きに加えてハイピッチなスネアの未来感に充溢した音との妙味が本曲の特徴のひとつであろうかと思います。

因みにメリスマとは「1音節」で異なる音高とリズムを歌い上げるという技法です。深いビブラートでトライバル感溢れる音楽となると私はついつい蓜島邦明が手掛けた「NIGHT HEADのテーマ」を追懐してしまうのでありますが、あの曲もまた、あの時代にあってミスクチャーな音をふんだんに活かして先取りしていた世界観だったと思います。

そうして9小節目には奇異なコード進行に更に追い打ちをかけるかの様に経過和音「F△/C△7」が揺さぶりをかけて来ます。

このコード上に於けるローズの上声部にある [e] は下声部「C△7」での [e] をトップ・ノートへ持ち込んでいる状況に過ぎず、同様に上声部で弾かれている [h](=B♮)も、下声部「C△7」の構成音であるという事です。

加えて、下声部で弾かれている [f] を左手のパートだけで拔萃して見るとそれは恰も「Cadd4」に見えるかもしれませんが、この [f] は上声部側の構造である「F△」の根音が下声部に取り込まれている状況と捉えて解釈しているという訳です。

孰れにせよ、視覚的に見ると各声部間は次の様に表されている事になり、

ハイライトされている [h・e] を除けば半音下行の平行進行状態となっているのであります。

但し、単純な平行進行として成立させていないところにこれらのポリコードに依るコード進行の妙味がある訳で、ハイライトされている先行の [h] は後続和音「E△7/B△」の上声部の [h] の保続音とはならない掛留として作用しているのです。

この掛留は結果的に同度進行となっており、「E△7/B△」のトップノート [e] は、先行和音「F△/C△7」からのトップノートが保続音とはならない同度進行であり、先行和音のコモン・トーンでもある訳です。非和声音ではない為《予備のある先行音》ではない訳です。

これらのポリコードを更に発展させれば軈ては半音階の総合という事を見る事になり、二度和音の断片を見ている事にも繋がっているという訳です。

五度/四度の重畳が軈ては二度に収斂して行く様に、和音構成音にある「間隙」が作り出す音響的空間も心地良いものであり、ローズは倍音に潤沢ではない素材であるからこそ引き立つ効果であろうかとあらためて痛感させてくれます。

こうした重畳しい和音が作り出す構成音同士の間隙の妙味は、クインシー・ジョーンズ(以下QJ)の「Ironside」の終止和音でも顕著な「D9上のC♯△」を追懐させてくれる物でもあり、QJのそうした特徴的な和声もまた半音階を見据えた半音階の総合の断片と解釈しうる物でもあり、こうした妙味は後にあらためて詳述いたします。

15小節目では単に「語り」としてのSEが入りますが、言語自体が聴き取り不可能であったので音高と拍節構造だけを表したのですが、隈なく採譜していたら微分音にせざるを得なかったという事で、茲から微分音表記が始まる事になりました。

以降は微分音が使われている箇所には数字を振っており、数字が示しているのは幹音からのセント数の増減値であります。

26小節目からはソプラノ・パートでも微分音を顕著に示しているのですが、ビブラートが深いのでそれほど明確には聴こえないかもしれません。

34小節目からはAテーマとなるパターンが開始されます。最初の3つのコードは「Gm7(on C)-> Dm11 -> Cm11」という物ですが、最初の「Gm7(on C)」は 「Cm11」から [es] が無いだけでありますが、響きとしてはかなり違うという事があらためてお判りいただけるかと思います。「Cm11」に進行した途端に [es] の存在が実に苦味を帯びた艶めかしい音として際立つのであり、[es] の長七度上の [d] が本曲の妖しい雰囲気を強調させる事に一役買っている音です。

西洋音楽的に「Gm7(on C)」を見れば、Cを根音とするコードの「不完全和音」の型とも言える物です。不完全和音とは、三度音程で充填されるべき音の存在が無い物であります。

そこから「完全和音」の型を類推するならば [e] または [es] のどちらかが充填されて然るべきでありましょうが、あくまでも「不完全和音」という型を用いる事によって、後に現れる完全和音である「Cm11」がその存在を際立たせるという訳です。

和音が重畳しい世界観を構築している状況に於ては、不完全和音と変終止の妙味をあらためて窺い知る事が出来るもので、音楽の深みを堪能できる物です。

嘗て英国のアルフレッド・デイ(Alfred Day)は、ジャン゠フィリップ・ラモーの「Ⅳ6→Ⅰ」という変終止の体系について、これは属十一の断片の姿であるという見解(リンク先PDFの90ページ)を述べていた物で実に見事な解釈であろうかと思う所です。

それは、属音を失った屬十一の断片。ドミナント→トニックという進行である状況から属音が失われた事で「変終止」となったという事になります。

ジャン゠フィリップ・ラモーはそうした変終止の実際を体系化するにあたって、ハ長調を現代のコード表記として表すならば「F6 -> C△」という風にして「付加六」を充て、その付加六は限定上行進行音とする事で整合性を採った訳です。

この「F6」= [ファ・ラ・ド・レ] というコードが「G11」= [ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド] の断片だという風に要約したのがアルフレッド・デイの ‘Treatise on Harmony’ に見られる論究だという事です。

これは、現代の分数コードの解釈にも適用しうる非常に重要な指摘なのですが、属和音が主音を先取りしているような属十一というのは、抑もが明確な起承転結感を暈滃している状況でもある訳です。

その上で属音を暈してしまえば属音を失った状況での和音が生じる事となり、コードとしての残った状態が偶々「F6」であり、それが「C△」に進行するというのが変終止だと思えば判りやすいでしょう。

現代での「Dm7(on G)-> C」というコード進行も結果的には属十一の暈滃型として解釈可能なのであり、先述の「Gm7(on C)」と「Cm11」を明確に使い分けている状況というのは、「Cm11」が補完した第3音= [es] はドミナントの為の体ではない訳ですから、先行和音として現れていた不完全和音「Gm7(on C)」との乙張りが更に強調されるという訳です。

36小節目のコードはⅡ度ベース型の「G△9(on A)」であるので、これを「属音上の下属和音」または「上主音上の主和音」としての解釈が可能ではありますが、本曲の場合は楽曲後半で登場するサチュレーションのかかったNord Leadと思しきエレピのソロでは「G△9」をGリディアンで採っていない事から「上主音上の主和音」というアプローチを採っていると捉えて間違いはないでしょう。私の譜例動画の拔萃範囲ではありませんが原曲を探る上では参考になろうかと思います。

同小節に移勢で入っての37小節目にかけてのコードは「E♭△9(13)」であり、本パターン冒頭のコードを紡ぐコードでもあります。総和音ではないものの、根音を変えた体で和音を揺さぶっているのであり、本コードはその後のソプラノ・サックスやエレピのインプロヴァイズに於て「遊ばれる」箇所であります。アウトサイド・フレーズが現れやすい箇所のひとつという意味です。

38小節目からの3つのコードの3つ目は「E♭△9」であり、34小節目では「Cm11」だったコード進行に揺さぶりをかけて、コードはスケールワイズ・ステップで上行を維持している流れに変えています。和音構成音の側から見れば、大して違いはないのに敢えて揺さぶりをかけている訳ですね。

40〜41小節目でのコードは「C△13(♯11)」なので、Cリディアン・トータルという総和音になります。見立てを変えれば「D13」の構成音と何ら変わりはありません。

ドミナント・コード上でのオルタード・テンションでのアプローチが得意な方ならば「D13」と解釈しても問題はないのですが、オルタード・テンションを多用する人は概して「♯11th」音を導引しやすい傾向があるので、それさえ注意を払えば同様の解釈でアプローチを採る事は可能です。

但し、リディアン・トータルを「半音階の断片」として捉えた時、その場合はアプローチが異なります。端的に言うとCリディアン・トータルは「F♯リディアン」「B♭リディアン」「Bリディアン」「F♭リディアン」「Fリディアン」としても捉える事も可能なのであります。

それらのリディアン種は近親性の順に並べているのですが、こうした近親性については後ほど詳述します。

42小節目より、2声のボーカルが「ほぼ」オクターヴ・ユニゾンで歌われますが、上述のCリディアン・トータル部のみ完全五度でハモるというのは決して ‘future’ ではなく1000年以上遡る先蹤拝戴とも言えるでしょう。古さをそっと忍ばせる事による異端さと伝統の異化(ディシミレーション)のバランスが絶妙です。

50小節目よりボーカルは3声で歌われ、基本は3度のハモりですので尚更先のオクターヴ・ユニゾンと完全五度の乙張りが顕著になるのです。

66小節目から68小節目に関してはノンコードという事解釈なのでコード表記は示しておりません。充てるとすれば「Gm7」と「Gm7(on C)」ですが、そこまで明示化する程のハーモニーを形成してはいないのでコード表記は回避しました。

69小節目で登場する2つのコード「E♭13 -> D♭13」は、どちらも「♮11th」を包含するタイプの属十三和音となり、全音階の総合となる総和音の登場ですので、まさに真相を現し始めた物となります。

全音階の総合というのはヘプタトニックを全て用いたハーモニーという事になるので、機能和声という狭い枠組みで見た時は《トニックもドミナントもサブドミナントも一緒》という状況になってしまいますが、半音階社会の側からすれば半音階社会および複調への第一歩という事にも繋がるのです。

即ち、この象徴的な属十三和音は複調の結実という形で半音階社会に寄り添っている状況と捉える事が可能とするシーンという事になります。

70小節目からは、ノンコードとしていた箇所には「Gm9」および「Gm9(on C)」が充てられるに相応しいハーモニー状況となってローズが加わるので世界観がより一層判りやすくなろうかと思います。

尚、70小節目のソプラノ・パートに書いている ‘Choir Pad’ は四半拍半フレーズ=付点16分=3拍4連という拍節構造での下行クリシェを形成しており、このクリシェの強行により非和声音となる [as] を導いている所は注意が必要です。

背景のコード「Gm9」からすれば、コードの長九度音と半音で衝突するものでありますが、強烈な不協和としては聴こえないと思います。

尚、四半拍半フレーズの過程で表される破線スラーは、各音符間の音は半音階を不明瞭にするポルタメントでという事を意味しているので、ピッチ変化が階段状にならなければ良いという事を示しているのです。

音程が均されるという事は拍節感も不明瞭になるのですが、拍節を標榜し乍ら若干音程変化を均すという風に理解していただければ良いかと思います。

74小節目からソプラノ・サックスの1回目のソロが開始されますが、半拍半フレーズから入り随所に八分音と四分音の微分音を織り交ぜたプレイを繰り広げています。

基本的には全音階および半音階からの離脱を企図したタイプのプレイではなく、半音階に大してイントネーション的に揺さぶりをかけているアプローチとして捉えた方が自然でありましょう。

このイントネーション的な揺さぶりは、下行ポルタメントが微小音程として生じさせる物であります。同様のプレイとしてお勧めできる曲が次のフューズ・ワンの1stアルバム『Fuse One』収録のトニー・ウィリアムス作曲の「Friendship」という楽曲でのジョー・ファレルに依るフルートの1単位八分音の下行ポルタメントを採るアプローチ物です。

埋込当該箇所でのジョー・ファレルのフルートは [h] と [g] から僅かに下行ポルタメントを採っている事により虚ろな感じが能く現れていると思いますが、こうしたアプローチと同様の物だという事です。

76小節目では短前打音(装飾音)が微分音である事を示しており、[a] より1単位八分音=25セント高く採るという指示を充てているという訳です。このセント数の増減値は先述の通り幹音からの値となります。

77小節目で生ずる最初の微分音は [a] より1単位八分音低い音となり、この音まで架かるスラーは実線スラーなので、過程の各音は明瞭且つ滑らかにすれば良いという意味になります。

同小節で次に生ずる微分音は [e] より1単位四分音低い音という事を示しております。こうして八分音および四分音を明示的に用いている事があらためてお判りになろうかと思います。

扨て、同小節4拍目でのローズ・パートでの高音部では ‘dim 15th’ という注記を充てております。これは「D♭13」というコード上での減十五度=♭15thという事になります。

通常、完全十五度音は2オクターヴ目の音を意味します。それが半音下方変位という減十五度となっている物ですが、通常のヘプタトニックの枠組みですと3度音程を7音充填した時点で13度音程を形成し、次のオクターヴ回帰となる15度は単にオクターヴ累積となるので和声的世界観はこれで「閉じる」のが通常の世界観であります。

ところが半音階を視野に入れた場合だと状況が変わります。

初歩的なジャズのアプローチのそれは、ヘプタトニックの世界観の中で半音階的揺さぶりをかける「全音階的的半音階」の社会観が大半です。

それとは別に「半音階的半音階」の社会観となると不協和音を更に推し進めた解釈を採る必要性が生じます。

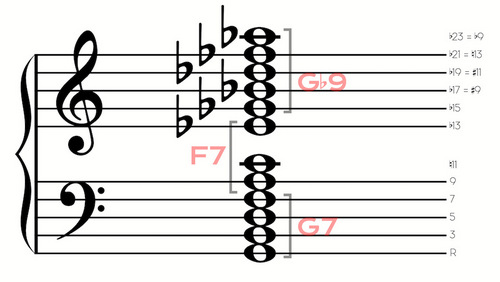

そこで援用するのがニコラス・スロニムスキーの ‘minor 23rd’ という和音です。これは、字義通りに翻訳すれば「短二十三度の和音」という事になりますが、日本国内で最初に紹介したのは芥川也寸志であり、この和音は属和音を基にしている事から「属二十三の和音」として紹介されたのです。

その後エドモン・コステールが同様に取り上げている事で、和訳の方も芥川也寸志のそれに倣って「属二十三の和音」という風に表記が充てられたという物であるのですが、この「属二十三の和音」の抑もは《3度堆積に依る半音階の総合》という前提で形成されている和音なのであります。

総和音はそもそも不協和音であります。機能的な側面から勘案すればその不協和音は「属和音」に収斂するという考えがスクリャービン以降拝戴される物であります。

なぜ不協和音が属和音に収斂するかというと、属和音をⅤ度の和音として人間が耳にした時、上方倍音列に極めて近似する音並びが開離状態にある訳です。その開離状態を転回位置に還元すると属和音になるという「重力」を属和音は宿命として有しているのであります。

そうした不協和音の地位を利用して半音階の総合という風に3度音程を対蹠すると、ハ長調調域で [g] を根音とする属二十三の和音を見た時、まず最初に「G7」を生じ、その次に [f] を共有する様にして「F7」が現れ、「F7」の更に上方三度 [ges] を根音に取る「G♭9」という風に3つの属和音を包含している状況としても見立てる事が次の例に見られる様に可能となるのです。

注目すべきは、ローズが明示的に「♭15th」音を使って来たという事です。この箇所が全音階の総和音=属十三和音に過ぎないとしても、そればかりに収まらないアプローチを採っているという事を意味します。

非和声音=和音外音は文字通り、和音構成音の埒外となる音である為及び腰になってしまう人は少なくないのが悲しい実態でもあります。

和音構成音ばかりを選択してフレージングをしてしまえばそれは分散和音=アルペジオになってしまいかねない訳で(笑)、唯でさえ和音外音を取扱えない所に分散和音だけしか選択しないというアプローチのそれは最早フレージングとしては卑近になりかねなくなります。

ベートーヴェンの「エリーゼのために」の冒頭では、属和音上で属音の半音下となる下接刺繍音が現れます。この刺繍音は和音構成音から見れば埒外となる非和声音ですが、その後のフレージングの牽引力の源泉となっている重要な音です。

ジャズではバリー・ハリスがやはり自身の理論で属音の半音下をフレージングの牽引力として導引しておりますし、プロコフィエフも同様に用います。

非和声音の持つ強力な牽引力はフレージングの推進力のためでもある訳で、単に「ドミソ」のコード上で「ド・レ・ミ・ファ・ソ」と上行フレーズを歌った時、過程で歌われる「レ・ファ」は、上行形の為の推進力として一役買っている訳でもあるのです。

そこで、原曲「I Can See The Future」の当該箇所である77小節目4拍目に戻って解説をしますが、結論として「♭15th」はフレージングの牽引力を持ってはいても重要な解釈としては、半音階社会を俯瞰しているが故に用いた「属二十三の和音」の断片と解釈すべきでありましょう。

先にも示した様に属二十三の和音は、基底とする属七の半音下と全音下に新たなドミナント・コードを得る様な物ですから、半音下の調域と全音下の調域をも同様に取扱うアプローチを用いている事に依って積極的に半音階社会を呼び込む事が出来るという風に解釈する事ができるのです。

即ち、「D♭13」という属十三和音は「C♭リディアン・トータル」と見做す事が可能なのであります。これの三全音対蹠となる「Fリディアン・トータル」も同様に見立てる事が可能であり、「D♭13」が [des] を根音とする属二十三の和音の断片として見立てれば「B♭リディアン・トータル」「B♭♭リディアン・トータル」をも視野に入れてアプローチする事が可能となるのです。

ですので、先にも示していた [c] を根音とするリディアン・トータル「C△13(♯11)」では、三全音対蹠となる「F♯リディアン・トータル」を同一視する事が可能であり、「Bリディアン・トータル」と「B♭リディアン・トータル」という基の組織の半音下と全音下の調域を同一視する事も可能であり、それら2つの半音下と全音下との調域それぞれの三全音忒いとなる「F♭リディアン・トータル」と「Fリディアン・トータル」をも同様に見立てる事が出来ると述べていたのはこうした因果関係に依る物です。

単にドミナント7thという四和音の体でしかない状況であっても、それを属二十三の和音として捉えれば、そのドミナント7thは属二十三の和音での「♭15・♭17・♭19・♭21」として還元してアプローチを採る可能性も秘めていますし、將又「♭7・9・11・13」としての形でのドミナント7thコードなのかもしれない、という風に解釈してアプローチを採る事も可能という事になります。

即ち、後者の「♭7・9・11・13」だという風に還元してアプローチを採れば、あるフレージングのモチーフを半音上げてフレージングをしたという状況は「♭15・♭17・♭19・♭21」という事を見立てて半音上のアプローチを採ったとも解釈する事が可能でありますし、同様にして「半音下」「全音下」へのモチーフの移高という物は概してこうした因果関係を持っているのだという事があらためてお判りいただける事でしょう。

ジョン・スコフィールドのアプローチとて決して難しい物ではない因果関係であるという事です。但し、西洋音楽界隈にまで目を向けられる人が少ない事でジョン・スコフィールドはオリジナル性が強調されるという事を意味します。

結果的に、属二十三の和音が3種類の調域を包含しているという事を考えれば、それはれっきとした複調の状態なのであり、3種類の調域のそれぞれを更に三全音対蹠の調域を同一視すれば6種類の調域を一望できる訳ですから、アプローチとしては多岐に亙るという事を意味します。

斯様な複調的状況を勘案すれば、先にも例示したQJの「Ironside」のそれも、属二十三和音の断片という風に見立てる事が可能な和音だという事でもあるのです。ドミナント・コードを母体としている事がより一層その和音の意図が明確にお判りになろうかと思います。

クロマティシズムを活かしきれない人は全音階社会(機能和声)が感覚にこびりつき過ぎているが故に手を余すのであり、半音階社会を呼び込むという事の近道は概してこうした物なのだという風にして「属二十三の和音」を再認識していただければ理解がスムーズになるのではないかと思います。

また、属二十三の和音の新たなる可能性としては、七度音を共有して新たなる属七を形成するというそれを、自然七度に応用が利くという事をも意味しています。

例えば31等分平均律で生ずる自然七度という世界観を属二十三の七度音に当てはめて「異なるクロマティック」を生じさせた世界観を構築するという可能性もあるという事です。

あらためて「I Can See The Future」に於ける半音階社会および複調の世界観へ見渡しの妙味がお判りになったかと思いますが、半音階社会を俯瞰するだけでなく微分音を用いて未来的な世界観を志向している事はサックスのアプローチから十分に伝わって来る物です。

78小節目でのサックスは [a] より50セント低い微分音を用いて来ますが、茲のコードは「Gm9」であるという事に注目です。9th音である [a] よりも更に下行ポルタメントで揺さぶりをかけているのです。

これは、コード音の長九度から見ると1単位四分音で衝突しているかの様に見えますが、基となっているコードは短和音ですので五度音から因果関係を追究するのが賢明でありましょう。これはフーゴー・リーマンのそれに倣っている見立てであります。

つまり、「Gm9」の5th音= [d] から見た [a] よりも50セント低い音というのはヴィシネグラツキー流にいえば「長四度」という増四度よりも50セント高い音です。

短和音ですので、上方倍音列としてより下部共鳴の下方倍音列として見立てた上で微分音登場の因果関係を導引する方がより賢明な追究であります。つまり「長四度」は根音 [g] から見れば上方650セントに位置する音であるのですが、短和音での因果関係として下方倍音列として見立てるとなると650セントの陰影分割(部分超過比)を想起する必要があります。

つまり、1オクターヴ(1200セント)の650セントを差し引いた音程が陰影分割となる訳ですからそれは「550セント」という事になります。

この550セントという音の起こりは、自然七度の複音程≒768+1200=2168セントが4等分された因果関係という風に想起すると、

2168÷4=542

という風に、「542セント」は550セントの近傍値という事になる訳で、微分音と12EDOでの半音階を同列に見立てている社会では更に、微分音が誘って来る「自然七度」の因果関係を想起する事になります。

こうした事から、「Gm9」の9th音に対して50セント下で「ぶつかる」様に思える音も、微分音の因果関係から見れば何ら生じてもおかしくはない音なのであるという事になるのです。

その後、同小節では [e] より1単位八分音&1単位四分音低い音を更に使って来ますが、今度は542セントの陰影分割を想起する事にしましょう。1200-542=658セントを導く事になります。

もうお判りになったかと思いますが、この新たな陰影分割は「Gm9」の5th音からではななく根音から導引します。それも根音から「上方」に。そうすると [g] の上方658セントには [e] より42セント低い音が現れる事になり、これが先の [e] よりも1単位八分音&1単位四分音低い音の因果関係となっているのはお判りだと思います。

こうした等音程分割を使って微分音を用いているという事になり、アリストクセノス的音程分割を現代に持ち来したアプローチと言えるでしょう。こうした実例がバリバリのジャズ・フィールドではない所から耳にするという事も、音楽の発展を目の当たりにしている様で非常に興味深い事実でもあります。

その後79小節目4拍目にはFセスクイシャープという [fis] より50セント高い音が、幹音より150セント高として示されておりますが、その直前の [fis] は固より、それよりも50セント高い音が直後の [g] のダブル・セミクロマティックとして存在しないとオリジナル通りにならず、これが実に絶妙なアクセントとして彩られている事があらためてお判りになろうかと思います。

イントネーション的なそれも、無闇矢鱈に微小音程でイントネーションの弾みを付ければ良いという物ではなく、複音程の協和音程からの等音程分割をしっかりと計算に入れた上でのアプローチを採る事で初めて色彩感が増すという事をあらためて窺い知る事が出来る好例だと思います。

単に微分音を使っただけの音使いとして聴くだけでは勿体ない材料であります。無論、本曲の微分音はおろか、半音階の見渡しと総和音への理解が十分に高まっていないと、とてもじゃありませんが機能和声的枠組みで分析できる代物ではないので、通常の楽曲とは全く別の捉え方で堪能する事をお勧めします。

最後に、84小節目ではハムノイズとは少々異なるエリクトリックなノイズが微分音的なドローンとして現れるので、私はそれをベース・パートに表しているのですが、この音は一応「54.43Hz」だという風に明示させていただきますので、あらためてご容赦願いたいと思います。

尚、本譜例動画のベースは、おそらくランディ・ホープ・テイラーの使用ベースがミュージックマンのSabreではないかという推察から、MODO BASSのスティングレイを基に2ピックアップをレイアウトさせて制作したデモでありますので、併せてご容赦のほどを。

本記事執筆時から数えて22年の時が経過したとは雖も今猶その尖ったアヴァンギャルド観は通用して已まないと思える程に先鋭的であり、未来的とは言ってもシンセをゴリ押しする様な音空間を志向している訳でもありません。

このアヴァンギャルドの源泉は、ポリコードを用いた「複調」に加え、ソプラノ・サックスがふんだんに八分音および四分音に依る微分音を用いている点が最大の要因であるのですが、そうした音のマッチングの妙味の前には唯々甘受するあまりに、よもや奇天烈な音とか奇異な音の様には耳にしていない方が大多数なのではないかと思います。

兎にも角にも、本曲の特徴的な側面を楽理的にも詳らかにする必要があろうかと思うので、譜例動画に沿って解説して行く事とします。

それでは冒頭1小節目の2コードは次の様な不可思議なコード進行として表記しており、

E△7/B△ -> E♭△/B♭△7

というポリコードの構造として表しているのですが、これらのポリコードの構造は先行和音は「四和音/三和音」となっております。

同様にして後続和音の構造は「三和音/四和音」という風になっており、前後はそれぞれ襷掛けの様にして倒置の状態を明示しております。

然し乍ら、ローズのヴォイシングは上声部&下声部共に4音ずつヴォイシングとなっています。

《右手&左手共に4音ずつなのに、なにゆえ三和音と四和音に分けているのか!?》

と疑問を抱く方が居られるかと思います。

答を明かすと、計8音を両手でヴォイシングしている内の1音は「コモン・トーン」(=共通音)なのだという事なのです。

このコモン・トーンの役割は、上下に異なるモードを想起していようとも互いを紡ぐ為の役割を担っているという事を意味します。

つまり、先行和音である「E△7/B△」に於ては下声部の [e] がコモン・トーンの役割を果たしているのですが、[e] は上声部でも重複しているという事に注目して欲しいのです。その [e] が後続和音の構成音である [d] に順次進行している状況となるのです。

後続和音に於ける [d] は「E♭△/B♭△7」での上声部で省いているコモン・トーンという事です。

和音構造という側面から対照させた時の上声部でヴォイシングされている [d] という音の存在は、下声部「B♭△7」に内含する [d] の重複に過ぎないという解釈であり、和音構造として前後の和音間でコモン・トーンが襷掛けになって前後のコードを紡いでいるという姿なのです。

単一の調性に於ける機能和声の仕来りを念頭に置くとピンと来ないかもしれませんが、単一の調性であろうとも「総和音」(=全音階の総合)を念頭に置けばイメージしやすいかもしれません。まあ、総和音自体取扱う事が極めて少なくなるのが現状ですので判りづらいかもしれませんが、次の様に考えてみましょう。

仮に「Dm13」というコードがあったとします。「七和音」の体です。属和音ではないのに13thコードの体を維持しているので正統な解釈としては「副十三和音」という事になります。

つまりハ長調の調域に於ての「G13(11)」= [ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ]という属十三の和音と和音構成音は全く同一であるに過ぎず、「Dm13」= [レ・ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ] というコードのそれは単に根音とすべき音が違うだけという事になります。

斯様な点を勘案すれば、ハ長調の調域で生ずる副十三和音は属音以外の全音階を根音とする13thコードなのですから、根音の採り方だけが異なる状態であると言えます。

その上で「G13(11)」を基本形で考えてみましょう。トップノートは [e] という事になります。この [e] を後続和音の [d] へと進行させたいので、[d] を13th音とする副十三和音を形成する事にしましょう。自ずと「F△13(♯11)」= [ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ] を導く事となります。

機能和声的には弱進行であるものの、総和音での進行である訳です。また、「G13 -> F△13(♯11)」というコード進行間に於ては、いずれの音が「コモン・トーン」であるのですが、先行和音の七度以高(=G13の [f] を含むそれより高い和音構成音)の音は「F△13(♯11)」の基底部(根音・三度・五度)および七度音という風に、概念上では低位に「取り込まれる」という事を意味します。

この「取り込み」は、機能和声社会に於けるカデンツよりは弱い作用ではあります。この弱さが「倒置」に繋がる訳ですが、それについては次の通りです。

総和音の状況に於てですらも、先述の様に和音構成音が充填に充填を重ねて閉塞しない様にするには結果的に和音構造上での「倒置」の姿を確認できる物です。この「閉塞感」の源泉は、コードの姿が全く同一であるという状況であるに過ぎないというのが究極の姿でもあります。この閉塞感を避ける様にして、結果的に前後の和音の構成音が同一であろうとも姿を変えようとしている状況が「倒置」として現れるという事を意味するのです。

機能和声でのカデンツに於ては、先行和音の根音を後続和音の上音へと取り込んで行く事によって T─S─D の進行感が生じて循環するのであり、ハ長調でのトニック「C△」の根音 [c] は後続のサブドミナント・コード「F△」の上音 [c] に取り込まれ、更なる後続和音であるドミナント・コードである「G7」の上音 [f] は先行和音「F△」の [f] の根音が取り込まれているという状況です。

和声的に充填が著しい状況というのは終止感は希薄に転じて行くのであり、カデンツで見られた先行和音にある根音の取り込みという襷掛けが「逆」になっているとイメージしてもらえれば、重畳しい和声的状況に於ける閉塞する状況での前後関係に現れる「倒置」が判りやすくなるであろうと思います。

本曲イントロ部分で登場する孰れのポリコードの和音表記を皮相的に捉えた場合、それらは恰も「長調主和音上の下属和音」という構造としても見える事になり、長調という音組織が半音上下への調域へと転調を行なっている様にも映ると思います。

主和音上にある下属和音とは、結果的には副十三和音としての [ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ・ラ] の断片を見る事でもあるのですが、総和音からの断片としてではなく、近親的な調域同士での複調と捉える事によって、半音階社会に接近している姿であるという風に捉えると、その後現れる「複調の示唆」がお判りになろうかと思います。

複調を前提とするのはお判りになったと思いますが、先の「襷掛け」という構造のそれが「複調」となれば終止感が希薄に転ずるのは言わずもがなであり、和音が重畳しく充填を重ねた状況を好意的に解釈するには、和音構造のコモン・トーンや倒置の姿が生ずる事によって音楽的な世界観が「循環」する様に響くという訳です。

終止感の暈滃はカノン若しくは「輪唱」で実感する事が可能になる事でしょう。「カエルの歌」を輪唱で歌って見ればお判りでしょうが、先行するパートがトニックで終止する前のドミナントの時点では後続するパートがトニックを歌っている訳ですから両パートを俯瞰した時、ドミナントは希釈化されている事になります。これを牽引しているのは線的要素=フレーズの持つ牽引力です。

機能的暈滃を念頭に置かずにローズのヴォイシングばかりを注視してしまうと、先行和音である「E△7/B△」の下声部は恰も「Badd4」という風に示され、その上声部に「E△7」がある様に捉えてしまいかねません。add4は単一の調性を暈滃する助力ではあるものの、それだけで複調を齎す動機とするのは難しい事でしょう。

複調という状況を好意的に解釈しつつ、コモン・トーンの存在を踏まえた上で解釈すると斯様なコード進行の表記になる、というのが今回の私の解釈であるのです。聴こえて来る音は《add4が明示的に聴こえさせるコード進行》の様に映るのですが、それは複調の示唆であるという事をイメージしてもらえれば判りやすいかと思います。

ボーカルのソプラノ・パートでは深いビブラートでメリスマが効果的かつトライバルな感が能く現れているかと思います。このトライバルな感じが生硬な和音の響きに加えてハイピッチなスネアの未来感に充溢した音との妙味が本曲の特徴のひとつであろうかと思います。

因みにメリスマとは「1音節」で異なる音高とリズムを歌い上げるという技法です。深いビブラートでトライバル感溢れる音楽となると私はついつい蓜島邦明が手掛けた「NIGHT HEADのテーマ」を追懐してしまうのでありますが、あの曲もまた、あの時代にあってミスクチャーな音をふんだんに活かして先取りしていた世界観だったと思います。

そうして9小節目には奇異なコード進行に更に追い打ちをかけるかの様に経過和音「F△/C△7」が揺さぶりをかけて来ます。

このコード上に於けるローズの上声部にある [e] は下声部「C△7」での [e] をトップ・ノートへ持ち込んでいる状況に過ぎず、同様に上声部で弾かれている [h](=B♮)も、下声部「C△7」の構成音であるという事です。

加えて、下声部で弾かれている [f] を左手のパートだけで拔萃して見るとそれは恰も「Cadd4」に見えるかもしれませんが、この [f] は上声部側の構造である「F△」の根音が下声部に取り込まれている状況と捉えて解釈しているという訳です。

孰れにせよ、視覚的に見ると各声部間は次の様に表されている事になり、

ハイライトされている [h・e] を除けば半音下行の平行進行状態となっているのであります。

但し、単純な平行進行として成立させていないところにこれらのポリコードに依るコード進行の妙味がある訳で、ハイライトされている先行の [h] は後続和音「E△7/B△」の上声部の [h] の保続音とはならない掛留として作用しているのです。

この掛留は結果的に同度進行となっており、「E△7/B△」のトップノート [e] は、先行和音「F△/C△7」からのトップノートが保続音とはならない同度進行であり、先行和音のコモン・トーンでもある訳です。非和声音ではない為《予備のある先行音》ではない訳です。

これらのポリコードを更に発展させれば軈ては半音階の総合という事を見る事になり、二度和音の断片を見ている事にも繋がっているという訳です。

五度/四度の重畳が軈ては二度に収斂して行く様に、和音構成音にある「間隙」が作り出す音響的空間も心地良いものであり、ローズは倍音に潤沢ではない素材であるからこそ引き立つ効果であろうかとあらためて痛感させてくれます。

こうした重畳しい和音が作り出す構成音同士の間隙の妙味は、クインシー・ジョーンズ(以下QJ)の「Ironside」の終止和音でも顕著な「D9上のC♯△」を追懐させてくれる物でもあり、QJのそうした特徴的な和声もまた半音階を見据えた半音階の総合の断片と解釈しうる物でもあり、こうした妙味は後にあらためて詳述いたします。

15小節目では単に「語り」としてのSEが入りますが、言語自体が聴き取り不可能であったので音高と拍節構造だけを表したのですが、隈なく採譜していたら微分音にせざるを得なかったという事で、茲から微分音表記が始まる事になりました。

以降は微分音が使われている箇所には数字を振っており、数字が示しているのは幹音からのセント数の増減値であります。

26小節目からはソプラノ・パートでも微分音を顕著に示しているのですが、ビブラートが深いのでそれほど明確には聴こえないかもしれません。

34小節目からはAテーマとなるパターンが開始されます。最初の3つのコードは「Gm7(on C)-> Dm11 -> Cm11」という物ですが、最初の「Gm7(on C)」は 「Cm11」から [es] が無いだけでありますが、響きとしてはかなり違うという事があらためてお判りいただけるかと思います。「Cm11」に進行した途端に [es] の存在が実に苦味を帯びた艶めかしい音として際立つのであり、[es] の長七度上の [d] が本曲の妖しい雰囲気を強調させる事に一役買っている音です。

西洋音楽的に「Gm7(on C)」を見れば、Cを根音とするコードの「不完全和音」の型とも言える物です。不完全和音とは、三度音程で充填されるべき音の存在が無い物であります。

そこから「完全和音」の型を類推するならば [e] または [es] のどちらかが充填されて然るべきでありましょうが、あくまでも「不完全和音」という型を用いる事によって、後に現れる完全和音である「Cm11」がその存在を際立たせるという訳です。

和音が重畳しい世界観を構築している状況に於ては、不完全和音と変終止の妙味をあらためて窺い知る事が出来るもので、音楽の深みを堪能できる物です。

嘗て英国のアルフレッド・デイ(Alfred Day)は、ジャン゠フィリップ・ラモーの「Ⅳ6→Ⅰ」という変終止の体系について、これは属十一の断片の姿であるという見解(リンク先PDFの90ページ)を述べていた物で実に見事な解釈であろうかと思う所です。

それは、属音を失った屬十一の断片。ドミナント→トニックという進行である状況から属音が失われた事で「変終止」となったという事になります。

ジャン゠フィリップ・ラモーはそうした変終止の実際を体系化するにあたって、ハ長調を現代のコード表記として表すならば「F6 -> C△」という風にして「付加六」を充て、その付加六は限定上行進行音とする事で整合性を採った訳です。

この「F6」= [ファ・ラ・ド・レ] というコードが「G11」= [ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド] の断片だという風に要約したのがアルフレッド・デイの ‘Treatise on Harmony’ に見られる論究だという事です。

これは、現代の分数コードの解釈にも適用しうる非常に重要な指摘なのですが、属和音が主音を先取りしているような属十一というのは、抑もが明確な起承転結感を暈滃している状況でもある訳です。

その上で属音を暈してしまえば属音を失った状況での和音が生じる事となり、コードとしての残った状態が偶々「F6」であり、それが「C△」に進行するというのが変終止だと思えば判りやすいでしょう。

現代での「Dm7(on G)-> C」というコード進行も結果的には属十一の暈滃型として解釈可能なのであり、先述の「Gm7(on C)」と「Cm11」を明確に使い分けている状況というのは、「Cm11」が補完した第3音= [es] はドミナントの為の体ではない訳ですから、先行和音として現れていた不完全和音「Gm7(on C)」との乙張りが更に強調されるという訳です。

36小節目のコードはⅡ度ベース型の「G△9(on A)」であるので、これを「属音上の下属和音」または「上主音上の主和音」としての解釈が可能ではありますが、本曲の場合は楽曲後半で登場するサチュレーションのかかったNord Leadと思しきエレピのソロでは「G△9」をGリディアンで採っていない事から「上主音上の主和音」というアプローチを採っていると捉えて間違いはないでしょう。私の譜例動画の拔萃範囲ではありませんが原曲を探る上では参考になろうかと思います。

同小節に移勢で入っての37小節目にかけてのコードは「E♭△9(13)」であり、本パターン冒頭のコードを紡ぐコードでもあります。総和音ではないものの、根音を変えた体で和音を揺さぶっているのであり、本コードはその後のソプラノ・サックスやエレピのインプロヴァイズに於て「遊ばれる」箇所であります。アウトサイド・フレーズが現れやすい箇所のひとつという意味です。

38小節目からの3つのコードの3つ目は「E♭△9」であり、34小節目では「Cm11」だったコード進行に揺さぶりをかけて、コードはスケールワイズ・ステップで上行を維持している流れに変えています。和音構成音の側から見れば、大して違いはないのに敢えて揺さぶりをかけている訳ですね。

40〜41小節目でのコードは「C△13(♯11)」なので、Cリディアン・トータルという総和音になります。見立てを変えれば「D13」の構成音と何ら変わりはありません。

ドミナント・コード上でのオルタード・テンションでのアプローチが得意な方ならば「D13」と解釈しても問題はないのですが、オルタード・テンションを多用する人は概して「♯11th」音を導引しやすい傾向があるので、それさえ注意を払えば同様の解釈でアプローチを採る事は可能です。

但し、リディアン・トータルを「半音階の断片」として捉えた時、その場合はアプローチが異なります。端的に言うとCリディアン・トータルは「F♯リディアン」「B♭リディアン」「Bリディアン」「F♭リディアン」「Fリディアン」としても捉える事も可能なのであります。

それらのリディアン種は近親性の順に並べているのですが、こうした近親性については後ほど詳述します。

42小節目より、2声のボーカルが「ほぼ」オクターヴ・ユニゾンで歌われますが、上述のCリディアン・トータル部のみ完全五度でハモるというのは決して ‘future’ ではなく1000年以上遡る先蹤拝戴とも言えるでしょう。古さをそっと忍ばせる事による異端さと伝統の異化(ディシミレーション)のバランスが絶妙です。

50小節目よりボーカルは3声で歌われ、基本は3度のハモりですので尚更先のオクターヴ・ユニゾンと完全五度の乙張りが顕著になるのです。

66小節目から68小節目に関してはノンコードという事解釈なのでコード表記は示しておりません。充てるとすれば「Gm7」と「Gm7(on C)」ですが、そこまで明示化する程のハーモニーを形成してはいないのでコード表記は回避しました。

69小節目で登場する2つのコード「E♭13 -> D♭13」は、どちらも「♮11th」を包含するタイプの属十三和音となり、全音階の総合となる総和音の登場ですので、まさに真相を現し始めた物となります。

全音階の総合というのはヘプタトニックを全て用いたハーモニーという事になるので、機能和声という狭い枠組みで見た時は《トニックもドミナントもサブドミナントも一緒》という状況になってしまいますが、半音階社会の側からすれば半音階社会および複調への第一歩という事にも繋がるのです。

即ち、この象徴的な属十三和音は複調の結実という形で半音階社会に寄り添っている状況と捉える事が可能とするシーンという事になります。

70小節目からは、ノンコードとしていた箇所には「Gm9」および「Gm9(on C)」が充てられるに相応しいハーモニー状況となってローズが加わるので世界観がより一層判りやすくなろうかと思います。

尚、70小節目のソプラノ・パートに書いている ‘Choir Pad’ は四半拍半フレーズ=付点16分=3拍4連という拍節構造での下行クリシェを形成しており、このクリシェの強行により非和声音となる [as] を導いている所は注意が必要です。

背景のコード「Gm9」からすれば、コードの長九度音と半音で衝突するものでありますが、強烈な不協和としては聴こえないと思います。

尚、四半拍半フレーズの過程で表される破線スラーは、各音符間の音は半音階を不明瞭にするポルタメントでという事を意味しているので、ピッチ変化が階段状にならなければ良いという事を示しているのです。

音程が均されるという事は拍節感も不明瞭になるのですが、拍節を標榜し乍ら若干音程変化を均すという風に理解していただければ良いかと思います。

74小節目からソプラノ・サックスの1回目のソロが開始されますが、半拍半フレーズから入り随所に八分音と四分音の微分音を織り交ぜたプレイを繰り広げています。

基本的には全音階および半音階からの離脱を企図したタイプのプレイではなく、半音階に大してイントネーション的に揺さぶりをかけているアプローチとして捉えた方が自然でありましょう。

このイントネーション的な揺さぶりは、下行ポルタメントが微小音程として生じさせる物であります。同様のプレイとしてお勧めできる曲が次のフューズ・ワンの1stアルバム『Fuse One』収録のトニー・ウィリアムス作曲の「Friendship」という楽曲でのジョー・ファレルに依るフルートの1単位八分音の下行ポルタメントを採るアプローチ物です。

埋込当該箇所でのジョー・ファレルのフルートは [h] と [g] から僅かに下行ポルタメントを採っている事により虚ろな感じが能く現れていると思いますが、こうしたアプローチと同様の物だという事です。

76小節目では短前打音(装飾音)が微分音である事を示しており、[a] より1単位八分音=25セント高く採るという指示を充てているという訳です。このセント数の増減値は先述の通り幹音からの値となります。

77小節目で生ずる最初の微分音は [a] より1単位八分音低い音となり、この音まで架かるスラーは実線スラーなので、過程の各音は明瞭且つ滑らかにすれば良いという意味になります。

同小節で次に生ずる微分音は [e] より1単位四分音低い音という事を示しております。こうして八分音および四分音を明示的に用いている事があらためてお判りになろうかと思います。

扨て、同小節4拍目でのローズ・パートでの高音部では ‘dim 15th’ という注記を充てております。これは「D♭13」というコード上での減十五度=♭15thという事になります。

通常、完全十五度音は2オクターヴ目の音を意味します。それが半音下方変位という減十五度となっている物ですが、通常のヘプタトニックの枠組みですと3度音程を7音充填した時点で13度音程を形成し、次のオクターヴ回帰となる15度は単にオクターヴ累積となるので和声的世界観はこれで「閉じる」のが通常の世界観であります。

ところが半音階を視野に入れた場合だと状況が変わります。

初歩的なジャズのアプローチのそれは、ヘプタトニックの世界観の中で半音階的揺さぶりをかける「全音階的的半音階」の社会観が大半です。

それとは別に「半音階的半音階」の社会観となると不協和音を更に推し進めた解釈を採る必要性が生じます。

そこで援用するのがニコラス・スロニムスキーの ‘minor 23rd’ という和音です。これは、字義通りに翻訳すれば「短二十三度の和音」という事になりますが、日本国内で最初に紹介したのは芥川也寸志であり、この和音は属和音を基にしている事から「属二十三の和音」として紹介されたのです。

その後エドモン・コステールが同様に取り上げている事で、和訳の方も芥川也寸志のそれに倣って「属二十三の和音」という風に表記が充てられたという物であるのですが、この「属二十三の和音」の抑もは《3度堆積に依る半音階の総合》という前提で形成されている和音なのであります。

総和音はそもそも不協和音であります。機能的な側面から勘案すればその不協和音は「属和音」に収斂するという考えがスクリャービン以降拝戴される物であります。

なぜ不協和音が属和音に収斂するかというと、属和音をⅤ度の和音として人間が耳にした時、上方倍音列に極めて近似する音並びが開離状態にある訳です。その開離状態を転回位置に還元すると属和音になるという「重力」を属和音は宿命として有しているのであります。

そうした不協和音の地位を利用して半音階の総合という風に3度音程を対蹠すると、ハ長調調域で [g] を根音とする属二十三の和音を見た時、まず最初に「G7」を生じ、その次に [f] を共有する様にして「F7」が現れ、「F7」の更に上方三度 [ges] を根音に取る「G♭9」という風に3つの属和音を包含している状況としても見立てる事が次の例に見られる様に可能となるのです。

注目すべきは、ローズが明示的に「♭15th」音を使って来たという事です。この箇所が全音階の総和音=属十三和音に過ぎないとしても、そればかりに収まらないアプローチを採っているという事を意味します。

非和声音=和音外音は文字通り、和音構成音の埒外となる音である為及び腰になってしまう人は少なくないのが悲しい実態でもあります。

和音構成音ばかりを選択してフレージングをしてしまえばそれは分散和音=アルペジオになってしまいかねない訳で(笑)、唯でさえ和音外音を取扱えない所に分散和音だけしか選択しないというアプローチのそれは最早フレージングとしては卑近になりかねなくなります。

ベートーヴェンの「エリーゼのために」の冒頭では、属和音上で属音の半音下となる下接刺繍音が現れます。この刺繍音は和音構成音から見れば埒外となる非和声音ですが、その後のフレージングの牽引力の源泉となっている重要な音です。

ジャズではバリー・ハリスがやはり自身の理論で属音の半音下をフレージングの牽引力として導引しておりますし、プロコフィエフも同様に用います。

非和声音の持つ強力な牽引力はフレージングの推進力のためでもある訳で、単に「ドミソ」のコード上で「ド・レ・ミ・ファ・ソ」と上行フレーズを歌った時、過程で歌われる「レ・ファ」は、上行形の為の推進力として一役買っている訳でもあるのです。

そこで、原曲「I Can See The Future」の当該箇所である77小節目4拍目に戻って解説をしますが、結論として「♭15th」はフレージングの牽引力を持ってはいても重要な解釈としては、半音階社会を俯瞰しているが故に用いた「属二十三の和音」の断片と解釈すべきでありましょう。

先にも示した様に属二十三の和音は、基底とする属七の半音下と全音下に新たなドミナント・コードを得る様な物ですから、半音下の調域と全音下の調域をも同様に取扱うアプローチを用いている事に依って積極的に半音階社会を呼び込む事が出来るという風に解釈する事ができるのです。

即ち、「D♭13」という属十三和音は「C♭リディアン・トータル」と見做す事が可能なのであります。これの三全音対蹠となる「Fリディアン・トータル」も同様に見立てる事が可能であり、「D♭13」が [des] を根音とする属二十三の和音の断片として見立てれば「B♭リディアン・トータル」「B♭♭リディアン・トータル」をも視野に入れてアプローチする事が可能となるのです。

ですので、先にも示していた [c] を根音とするリディアン・トータル「C△13(♯11)」では、三全音対蹠となる「F♯リディアン・トータル」を同一視する事が可能であり、「Bリディアン・トータル」と「B♭リディアン・トータル」という基の組織の半音下と全音下の調域を同一視する事も可能であり、それら2つの半音下と全音下との調域それぞれの三全音忒いとなる「F♭リディアン・トータル」と「Fリディアン・トータル」をも同様に見立てる事が出来ると述べていたのはこうした因果関係に依る物です。

単にドミナント7thという四和音の体でしかない状況であっても、それを属二十三の和音として捉えれば、そのドミナント7thは属二十三の和音での「♭15・♭17・♭19・♭21」として還元してアプローチを採る可能性も秘めていますし、將又「♭7・9・11・13」としての形でのドミナント7thコードなのかもしれない、という風に解釈してアプローチを採る事も可能という事になります。

即ち、後者の「♭7・9・11・13」だという風に還元してアプローチを採れば、あるフレージングのモチーフを半音上げてフレージングをしたという状況は「♭15・♭17・♭19・♭21」という事を見立てて半音上のアプローチを採ったとも解釈する事が可能でありますし、同様にして「半音下」「全音下」へのモチーフの移高という物は概してこうした因果関係を持っているのだという事があらためてお判りいただける事でしょう。

ジョン・スコフィールドのアプローチとて決して難しい物ではない因果関係であるという事です。但し、西洋音楽界隈にまで目を向けられる人が少ない事でジョン・スコフィールドはオリジナル性が強調されるという事を意味します。

結果的に、属二十三の和音が3種類の調域を包含しているという事を考えれば、それはれっきとした複調の状態なのであり、3種類の調域のそれぞれを更に三全音対蹠の調域を同一視すれば6種類の調域を一望できる訳ですから、アプローチとしては多岐に亙るという事を意味します。

斯様な複調的状況を勘案すれば、先にも例示したQJの「Ironside」のそれも、属二十三和音の断片という風に見立てる事が可能な和音だという事でもあるのです。ドミナント・コードを母体としている事がより一層その和音の意図が明確にお判りになろうかと思います。

クロマティシズムを活かしきれない人は全音階社会(機能和声)が感覚にこびりつき過ぎているが故に手を余すのであり、半音階社会を呼び込むという事の近道は概してこうした物なのだという風にして「属二十三の和音」を再認識していただければ理解がスムーズになるのではないかと思います。

また、属二十三の和音の新たなる可能性としては、七度音を共有して新たなる属七を形成するというそれを、自然七度に応用が利くという事をも意味しています。

例えば31等分平均律で生ずる自然七度という世界観を属二十三の七度音に当てはめて「異なるクロマティック」を生じさせた世界観を構築するという可能性もあるという事です。

あらためて「I Can See The Future」に於ける半音階社会および複調の世界観へ見渡しの妙味がお判りになったかと思いますが、半音階社会を俯瞰するだけでなく微分音を用いて未来的な世界観を志向している事はサックスのアプローチから十分に伝わって来る物です。

78小節目でのサックスは [a] より50セント低い微分音を用いて来ますが、茲のコードは「Gm9」であるという事に注目です。9th音である [a] よりも更に下行ポルタメントで揺さぶりをかけているのです。

これは、コード音の長九度から見ると1単位四分音で衝突しているかの様に見えますが、基となっているコードは短和音ですので五度音から因果関係を追究するのが賢明でありましょう。これはフーゴー・リーマンのそれに倣っている見立てであります。

つまり、「Gm9」の5th音= [d] から見た [a] よりも50セント低い音というのはヴィシネグラツキー流にいえば「長四度」という増四度よりも50セント高い音です。

短和音ですので、上方倍音列としてより下部共鳴の下方倍音列として見立てた上で微分音登場の因果関係を導引する方がより賢明な追究であります。つまり「長四度」は根音 [g] から見れば上方650セントに位置する音であるのですが、短和音での因果関係として下方倍音列として見立てるとなると650セントの陰影分割(部分超過比)を想起する必要があります。

つまり、1オクターヴ(1200セント)の650セントを差し引いた音程が陰影分割となる訳ですからそれは「550セント」という事になります。

この550セントという音の起こりは、自然七度の複音程≒768+1200=2168セントが4等分された因果関係という風に想起すると、

2168÷4=542

という風に、「542セント」は550セントの近傍値という事になる訳で、微分音と12EDOでの半音階を同列に見立てている社会では更に、微分音が誘って来る「自然七度」の因果関係を想起する事になります。

こうした事から、「Gm9」の9th音に対して50セント下で「ぶつかる」様に思える音も、微分音の因果関係から見れば何ら生じてもおかしくはない音なのであるという事になるのです。

その後、同小節では [e] より1単位八分音&1単位四分音低い音を更に使って来ますが、今度は542セントの陰影分割を想起する事にしましょう。1200-542=658セントを導く事になります。

もうお判りになったかと思いますが、この新たな陰影分割は「Gm9」の5th音からではななく根音から導引します。それも根音から「上方」に。そうすると [g] の上方658セントには [e] より42セント低い音が現れる事になり、これが先の [e] よりも1単位八分音&1単位四分音低い音の因果関係となっているのはお判りだと思います。

こうした等音程分割を使って微分音を用いているという事になり、アリストクセノス的音程分割を現代に持ち来したアプローチと言えるでしょう。こうした実例がバリバリのジャズ・フィールドではない所から耳にするという事も、音楽の発展を目の当たりにしている様で非常に興味深い事実でもあります。

その後79小節目4拍目にはFセスクイシャープという [fis] より50セント高い音が、幹音より150セント高として示されておりますが、その直前の [fis] は固より、それよりも50セント高い音が直後の [g] のダブル・セミクロマティックとして存在しないとオリジナル通りにならず、これが実に絶妙なアクセントとして彩られている事があらためてお判りになろうかと思います。

イントネーション的なそれも、無闇矢鱈に微小音程でイントネーションの弾みを付ければ良いという物ではなく、複音程の協和音程からの等音程分割をしっかりと計算に入れた上でのアプローチを採る事で初めて色彩感が増すという事をあらためて窺い知る事が出来る好例だと思います。

単に微分音を使っただけの音使いとして聴くだけでは勿体ない材料であります。無論、本曲の微分音はおろか、半音階の見渡しと総和音への理解が十分に高まっていないと、とてもじゃありませんが機能和声的枠組みで分析できる代物ではないので、通常の楽曲とは全く別の捉え方で堪能する事をお勧めします。

最後に、84小節目ではハムノイズとは少々異なるエリクトリックなノイズが微分音的なドローンとして現れるので、私はそれをベース・パートに表しているのですが、この音は一応「54.43Hz」だという風に明示させていただきますので、あらためてご容赦願いたいと思います。

尚、本譜例動画のベースは、おそらくランディ・ホープ・テイラーの使用ベースがミュージックマンのSabreではないかという推察から、MODO BASSのスティングレイを基に2ピックアップをレイアウトさせて制作したデモでありますので、併せてご容赦のほどを。