マーカス・ミラー・サウンドに必須のオン・マイク [サウンド解析]

扨て今回は、YouTubeの方でリー・リトナーの「Rio Funk」のベース・ソロ部分を譜例動画としてアップロードしたので、その解説も併せてマーカス・ミラー・サウンドとというのを語って行こうと思います。

所謂「マーカス・サウンド」で必要なのは、70年代ピックアップ・レイアウトのフェンダー社製ジャズ・ベースを用意する事であり、TCT製内蔵プリアンプやバダスⅡブリッジというのはそこまで大きな要素を占めている物ではありません。

大きな要素となっているのはリア・ピックアップのレイアウトに加えて、フレット形状と厚みのあるネックです。

フレットの山の高さ自体はそれほど高くはないのですが、幅が広いというのが音質面で「シャキーン」としたサステインを稼ぐ事の出来る物であり、更に、厚みのあるネックが指板への振動というのものがより一層「固有振動数(フォルマント)」を稼ぐ事に起因しており、スラップのプル音ではギラつき感のある「ムチンムチン」とした音が加わります。

サドウスキー・チューンの場合、指板表面のグロス塗装はサテン・フィニッシュにされるので、艶かしい音色が若干抑えられるのですが、ネックの物理的に太い厚みで得られる艶かしさのキャラクターの方が大きいので、このキャラクターが「ドンシャリ」に設定しても殺しきれない程の音として貢献しております。

扨てバダスⅡブリッジに関して、私はかねがね「音色キャラクター形成に大きな影響はない」というポジションを採っておりますが、オリジナルのプレート・ブリッジと比較するとサステインは増します。

とはいえ、マーカス・サウンドの独特の「シャキーン!」と伸びたサステインは、dbx160Aでの深めのスレッショルドで3.7〜4.1:1程度の圧縮比によって得られる物であるので、バダスⅡブリッジに頼らなくてもある程度の音色変化に貢献してくれるのです。

率直な所、バダスⅡよりもdbx160Aの方が音色変化は大きいと思ってもらえれば、あらためてdbx160Aの存在感がお判りになる事でしょう。

dbx160Aというのは可変パラメータこそ少ないですが、全てのツマミがあらゆる状況でリニアになっているというワケでは毛頭なく、それぞれが連動し乍ら変化量に違いが出て来るのが特徴なのです。

明示されてはおらずともアタックやリリース・タイムが「AUTO」状態であるので、スレッショルドに連動する形で入力信号のラウドネスや幾つかの帯域に応じた変化量が連動する様に制御されているのであろうと思いますが、スレッショルド値の細かな設定に注力するのは勿論の事、入力信号そのものを少し弄ってみるのも非常に効果的であろうと思います。

現今社会に於てdbx160はWavesのプラグインで用意されているのですが、これがまた実に便利な物で、実機を弄っていた頃よりも数段良い音で設定できるのですから言う事無しです。

イコライザー(以下EQ)は帯域を分けて操作するものですが、回路に使われるコンデンサ類は仮に帯域別の周波数帯がそれぞれオーバーラップしていようとも性能が異なる物を使っているのであり、蓄電という動作を経て信号を出力している以上マイクロ秒レベルの遅延が生じます。

ですので、こうしたEQ特性を熟知している人は周波数帯のオーバーラップを逆手に取って、曲率が異なる変化を音色変化に用いているという訳です。

無論、こうした遅延はコンデンサの違いでも変わりますし、パラメータの増減量でも変化します。こうした非常に短い時間の遅延は特に高周波数帯域に分布する特定の周波数の半周期や四半周期などに大きな影響を及ぼします。

半周期で影響し合えば特定の周波数は打ち消し合う事になりますし、偶々全周期が重なれば増幅する事となります。四半周期も打ち消し合うとまでにはならず何某かの周波数に対して僅かに減衰となったり、ある特定の周波数に増幅となる事もあるでしょう。

例えば1kHzの振動数は毎秒1000回の振動数の「全周期」が現れている事になります。1単位毎の全周期は1ミリ秒という事を意味します。

ここに半周期の遅延差を生じた場合、半周期は0.5ミリ秒で現れる訳であり逆相と同様となり原音は消えるという事になります。

遅延差0.5ミリ秒を固定して1kHzと2kHzという2音が訪れた場合、1kHzは消え2kHzは増幅する事になります。

つまる所、ほんの短い遅延は「位相」差と同様の状況を生み出し、音色に影響を及ぼしているという訳です。これが好意的に解釈される時は積極的に位相差を利用しているのであり、ネガティヴに捉えらる状況は、その音色変化を受け入れ難い状況に遭遇している事であるとも言えます。

EQでのネガティヴな状況の場合、隣接し合う周波数の近傍で急峻な増幅と急峻な減衰を設定する様な時です。だからと言って総じてこうした状況を避けるという物ではなく、ジョージ・マッセンバーグなどは寧ろ自身の技術の確固たる自負もあってか、こうした狭い帯域での両極端なセッティングは好意的に行っていたりします。

唯、多くの場合は「位相の乱れ」という状況を招いてしまい、位相の乱れは原音のフォーカスをくぐもらせる音像になりやすい物です。それにより音が「引っ込む」という事になり、分離感が弱まるという状況を導きやすくなるのです。

EQとは性質の異なるエフェクト機器であるコンプレッサー/リミッターとは雖も、フルレンジでのコンプレッサーであっても入力信号に応じてノンリニアで複雑に変化するそれらを勘案すると「圧縮」という動作も実は位相面で影響を及ぼしているのであり、これが音質面で変化が現れるのであります。

加えてWavesプラグインのdbx160では ‘HP-SC’ という、HPFを噛ませた上で信号で最も影響度の高い低域信号のラウドネスに圧縮動作が即座にかかる事を制限可能なサイド・チェインも具備しているので、これにより圧縮動作を「より制限」したキャラクターに変える事もできるという所がとても配慮されている所でありましょう。

dbx160をスラップ・ベースに使うと顕著なのが、先述の様に「シャキーン!」と形容したプルの音なのですが、ベースのプルの音が持つ「減衰」が引き延ばされる様に聴こえるのが特徴的であるのです。

これにより、バダスⅡブリッジが持つサステイン向上に伴う音質差よりもdbx160の方が大きく貢献している程に耳にする事ができるという訳です。ですので、マーカス・サウンドの要因として挙げられるもののひとつに、バダスⅡブリッジはそれほど大きなウェイトを占めていないというのはこうした比較に基づいた物なのです。

加えて、マーカス・サウンドに最も貢献しているのが見過ごされがちな「オン・マイク」処理です。これがあるからこそマーカス・サウンドが形成されると言って過言ではないでしょう。

要は、スピーカーから鳴る音をダイナミック・マイクで収音する音がライン音とのミックスで必要だとするのがマーカス・サウンドの基本なのです。

マイクで収音する以上、エフェクト回路よりも大きい数ミリ秒のオーダーでの遅延差が発生します。位相合わせとして「正相/逆相」の何れかをきちんとセッティングしてやらねばなりません。

但し、オン・マイク側の信号を100Hz近傍(90〜120Hz)をスロープ・オフとするHPFを噛ませた場合は位相合わせよりも「音色変化」重視の為にミックス配分に注力した場合が功を奏するかと思います。

但しこのHPFを噛ませる時は、もう一段別のオン・マイクかライン信号があった方が良いでしょう。これはつまり、メインのライン信号に対して更に2つの信号=計3系統の信号で音作りを視野に入れる必要があるという事になります。

オン・マイクの音というのは、ライン信号に比べてスラップの音は「ベチベチ」「ボゴボゴ」感が強くなります。オン・マイク信号のミックス量が多いと不快な中低域が出やすいのですが、この音の重要な所はメイン信号に於けるEQ処理で中域を「ドンシャリ」で失ったとしても、それを補完してくれる中域があるという点にあります。

音のキャラクターがライン信号とオン・マイク信号とでは丸っきり異なるので、たとえライン信号で失った中域をオン・マイク信号で中域を補完しようとも、両者がミックスされた時の音となるそれは単にライン信号で中域を失う前の音とは全く異なるキャラクターとなるので、これがマーカス・サウンドの醍醐味となっているのであります。

マーカス・サウンドでライン信号とオン・マイク信号の切り替わりが行われている事が明確に判る貴重な音源がリリースされているのですが、それがデイヴ・グルーシンのソロ・アルバム『Night-Lines』収録のフィービー・スノウが唄う「Thankful ’N’ Thoghtful」でありますが、本アルバムの日本盤アルバム・ジャケットは浅井慎平に依る物でありましたが(※レコードのみ)、YouTubeに挙げられている動画を用いて埋込当該箇所でそれを確認する事が出来ます。

ギラついた音のスラップ音から突如こもった様な音に変化します。推察するに容易いこれは、ライン信号のチャンネルをミュートしているからであろうと導く事ができるのですが、数あるマーカス参加の楽曲で、リアルタイムにマーカス・サウンドの裏側が判るという音源を私はこれ以外に知りません。それほど貴重なソースとして挙げる事が出来ると思います。

上述の「Thankful 'N' Thoughtful」の音声部分は、YouTubeに能くあるアップロード主がオリジナルとは異なるステレオ・イメージ処理として多くの場合M/S処理を施してアップロードされているのは明白な物であり、本来ならライン音のそれがサイドに振られてオンマイク信号がミドルに来る原曲のそれらが全く区別できぬ様に追いやられてしまっているのが難点でありますので、どうしても細部を聴き取りたい方はApple Musicで同音源を探った方が良いかと思います。

この原曲で聴かれるセンター定位のオン・マイク信号音はマーカス自身がジャズ・ベース本体のトーンを絞っている可能性もあります。ジェイ・ブラックのサドウスキー改のワイヤリングは特殊で、半固定回路であるボリューム・ポット類のカーブも変わり、トーン回路など「0」の位置からほんの少しだけ開いただけでフルテンになるかの様な制御でした。

ベースのコントロールはトーンの様にはならず、細かな増幅が可能なのですが、トーンのカーブの様に、各ピックアップのボリュームのそれも細かな制御というよりも、ほんの少しのツマミの開閉で音量が変化するという物で、細かなピックアップ・レベルの制御で音色調整というのは不向きであったというのが実際です。

そういう意味でも、サドウスキー改のTCTワイヤリングが特殊であったと今猶知られているのはとても首肯しうる所であります。

1ピックアップではないベースのピックアップ・マウントでの音量調整とやらはVUメーターで揃えないと、各ピックアップは音量差を如実に生じてしまうのでありましたが、ジャズベースの様に2ピックアップを混ぜた所で1ピックアップの倍の音量として耳にする事は無いという所がアナログ回路の特徴を能く表している実態だったと思いますが、リア・ピックアップのみに絞った時も音量変化がない様にピックアップ・マウントの高さを調整するのは、聽感上の音量に的を絞ったセッティングであるという訳です。

マーカス・サウンドの中にはフロント・ピックアップが優勢に出ている音源もあり、それがデヴィッド・サンボーンのソロ・アルバム『Straight To the Heart』収録の「One Hundred Ways」のスラップ音ですが、

このベースはおそらくジャズ・ベースではなく、F-bassの20フレット版でリリースしていたBN Studioの音でしょう。ややフロント優勢にした音にしているという風に考えられます。

マーカスが用いるF-bassはおそらくこの曲が最古なのではないかと思いますが、この後ルーサー・ヴァンドロスの「See Me」や

ジャマイカ・ボーイズの1stの「Palm of Your Hand」(※本曲はおそらくBN-5)などが顕著であろうと思いますが、

最も顕著なのはリチャード・ティーのソロ・アルバム『Inside You』のアルバムでは「So Hard To Handle」以外は全編F-bassではないか!? と思えるほどの充実ぶりで、奇しくもサドウスキー・ベースが巷間を賑わせていた頃に自身はちゃっかり別ブランドのベースを多用していたという事を思うとあまりに皮肉であろうかと思います。

この時期辺りは根拠の薄い噂話とやらで、マーカスが用いる内蔵プリアンプとやらが神格化するかの様に独り歩きしている様な向きがありました。ギラついた音になるというのが共通するイメージだったと思いますが、そのギラつく音は、異なる出力信号との間で生ずる位相差で強調される高域で得られるだけの物でしかなく、ギラつかせる為に音色変化を起こした設計意図による物ではないという事に気付かなくてはならないのでありました。

そういう意味では、マーカス・ミラーのベース内蔵のバルトリーニ社製旧型TCTプリアンプの特殊ワイヤリングというのも神格化されるのは判りますし、私が所有しているジェイ・ブラック在籍時のサドウスキー改のTCTプリアンプのそれも一般のTCTのそれとは異なる物ではあるのですが、TCTが無い70年代ジャズ・ベースでもマーカス・サウンドに近付ける事は十分可能であると断言できます。

70年代のフレット・レイアウトとフレット形状に加えてオン・マイク信号のミックスとdbx160があれば相当追い込んで作れるというのがマーカス・サウンドの側面であろうかと思います。

DAWが普及した現在では、物理的なオン・マイク録音でなくともインパルス・レスポンス(以下IR)またはコンボリューション・ファイルを通過させればオン・マイク信号用のトラックを用意出来るので、これをMODO BASSの側でライン信号のみを通過させた上でパラレル出力させれば、ライン信号用とオン・マイク信号用の2系統の音を作った上で、これらの信号をまとめてdbx160をBusに挿してトータルにコンプレッションさせれば、マーカス・サウンドは実現可能という訳です。

加えて、マーカス・サウンドに関してもうひとつ大きな要素を挙げるとするならば、それは「弦」です。

私個人としては、マーカスがDRの弦を宣伝する様になる以前のディーン・マークレイのハーフ&ハーフのミディアム・ヘヴィー(G弦が.046)を使っていた頃の音が好きなのですが、変にサステインフルにならない、プルの程良いアタッキーさがあって好きなのです。

ハーフ&ハーフは今販売されているかどうかは定かではありませんが、その名の通り弦長の半分がハーフ・ラウンドというに処理をされているので、ロング・スケールでの12フレット近傍からナットまではハーフ・ラウンド(完全なフラット・ワウンドではない)となっていた物です。

ハーフ&ハーフの主たる目的は弦のスクラッチ&タッチ・ノイズ軽減にありますが、フラット弦に特有の「プチン」としたアタックが増すのです。デメリットとしてはチョーキングがしづらくなるのですが、ハーフ&ハーフで全音上げチョーキングを70年代の幅広フレットのジャズ・ベースでやるのは本当に辛かった物です(笑)。

これで鍛えられた私は、他のベースで短三度のチョーキングも可能でしたが、チョーキングのスピードやブリッジのケアにもよりますが、概ねこれ位ベンドすると切れたりします(笑)。

チョーキングをMODO BASSで再現するという点で厄介なのは、MODO BASSのバージョンが1.5になってからの「改悪」と言って相応しい設計変更が行われたのであり、それがチョーキング(ベンド)可変量の幅が「±1」となった事です。

つまるところ《上にも下にも半音》という音程幅でしか扱えなくなったので、2半音分をチョーキング・アップしようとするならば、あらかじめ「実音」の指定を半音高い音にしておいてチョーキング用のMIDIデータ(コントロール・チェンジやピッチベンドなど)を全部最小限に下げておく訳ですね。その後最大に振って2半音上昇を実現するという事をしないと実現出来なくなった訳です。

あらかじめ半音上げた音をMIDIデータで最低値を採った状況を説明すると、MIDIデータ中央値が「1半音上げ」最大値が「2半音上げ」として反映されるという訳です。

確かにベースでチョーキングというのは比較的稀な演奏ではありますが、高音弦ならまだしも低音弦での高ポジションでの幅広いチョーキングは結構行うモノですから、なにゆえ変化量を落としてしまったのかなー!? と私は常々疑問に感じている所ではあります。

因みにマーカスは高音弦で全音上げチョーキングを多用しますので、MODO BASSでマーカス・サウンドを企図している方は留意すべきポイントです。

救いとなる点は、MODO BASSというのは物理モデリングでありサンプリング音源ではない為、チョーキング変化量の2全音の為に特定の音を半音上げた上でMIDIデータを最低値に振った所で固有振動数(フォルマント)の変化はなく再現されるという所でしょうか。

茲であらためてマーカス・サウンドを振り返ると、現今のDAW環境に於けるマーカス・サウンド形成の為にはオン・マイク信号用となるチャンネルを想定しない限りは似て非なる物となってしまう訳です。

80〜90年代辺りの日本国内に於てマーカス・サウンドの最右翼として挙げられていたのが故青木智仁氏でありましたが、彼のベース・サウンドの特徴は「ライン信号一本槍」という所がマーカス・サウンドのそれとは一線を画す姿勢であり、実は全く異なるというのが実際です。

加えて青木氏は、ライヴ演奏に於てもステージ上のアンサンブルの溷濁を極力回避する為にベース・アンプは使わず、DIのみの出力でPAからのモニターを聴いて演奏をしていたのは是亦能く知られた話であるので、ライン信号の追究で音を設計していたというのは非常に興味深い所であります。

ある意味、DAW世代のマーカス・サウンドというのはオン・マイク信号処理も「ライン信号」のエミュレートとして活用できる訳ですから、そのエミュレートがどれほどまで影響を及ぼして音作りが可能なのか!? という側面から論じて行きたいのですが、結論としてマーカス・サウンド形成の為には、エミュレートしたオン・マイク信号は不可欠であろうと感じます。

私が最近マーカス・サウンドの一環として譜例動画をYouTubeにアップロードしていた曲がグローヴァー・ワシントン・Jrの「Let It Flow」とリー・リトナーの「Rio Funk」であり、どちらもオン・マイク用信号をパラレル出力するというアプローチ自体は変わりませんが、全く同一のプラグインのパラメータ設定ではありません。

それらの譜例動画では何れも原曲で顕著に「微分音」を用いられているが故に制作を企図したものであるので、マーカス・サウンド形成は単なる副次的な目的に過ぎないのはご容赦願いたいのですが、折角の機会なので微分音使用部分を声高に語るよりも、マーカス・サウンドにまつわる情報を詳らかにしておくのも良いだろうと思い、今回は微分音部分も併せて語って行く事となりますのでご容赦を。

2曲とも共通するアプローチとしては、オン・マイク用信号にAir Windowsの「Bass Amp」を通しているという点です。但し「Rio Funk」ではもう1系統のオン・マイク用信号を並列に出しているので、その辺りはあらためて詳述する事に。

扨て「Let It Flow」でのマーカス・サウンドというのは、巷間広くマーカス・サウンドを知らしめたアルバム『Winelight』収録の物ですが、プルのディケイ(減衰)がやや早めだと感じられるでしょう。おそらくこの要因は弦高の低さですが、ネックが逆反り気味になるとこうした音になりやすいものです。

楽曲冒頭のベース・リフはフィンガー・プレイに依るものでリフ1小節目4拍目でのG弦 [c] 音の弦の離弦時にフレット・ノイズが僅かに聴こえる事を耳にする事が出来ると思いますが、ラジカセ程度の再現力では埋もれてしまうと思いますので再生環境には最新の注意を払って注力して耳にしてもらいたい部分です。

これに加えてディーン・マークレイのハーフ&ハーフのそれがより「アタッキー」になる事で、やや減衰の早いプルの音になっているのであろうと思います。

この後のアルバムとなるグローヴァー・ワシントン・Jrの『Come Morning』でのスラップ音はプルもサステインフルな音になっており、マーカスのサドウスキー改はこの辺りでも顕著に行われたのではないかと推察するのです。この大掛かりな物は回路周辺ではなく、ネックの仕込みやらネックの調整やらも含んだ改造の事です。

初期のマーカスは内蔵プリアンプの模索は数多くしていたという話が当時のインタビューからも確認する事ができた物で、元々はスティングレイのプリアンプをジャズ・ベースにコピー&移植したとも言われておりました。

ご存知の通り、初期スティングレイはベースこそアクティヴでトレブルはパッシブでありました。アーニーボール・ミュージックマンとなってからミドルが追加されてフルレンジのアクティヴ回路となったのがスティングレイです。

多くの内蔵型回路に着想を得た上で、バルトリーニのTCTに出会い、TCTのオプション配線にバルトリーニのフィードバックやジェイ・ブラックの知識が重なってマーカス・サウンドが生まれる様になったのであろうと思うのであります。

因みに、スティングレイのバス/トレブルは固より、バルトリーニTCTの回路設計の基となっているのはフェンダーのツイン・リバーブの回路だと言われております。

トレブルとベースはそれぞれが300Hz近傍に谷間を作る様に互いにオーバーラップする様に広いQ幅とノン・リニアな曲率を持たせていたというのは興味深い所で、こうした谷となる部分に後期スティングレイが500Hzを補足する様にして追加したのでありましょう。

ツインリバーブのバスとトレブルのフル・ブースト時に300Hz近傍に谷を作る所を補足する様な形でマーカスの行き着いたのはオン・マイクだと思われます。

エレクトリック・ベースを嗜む者なら誰でも実感すると思いますが、300Hz近傍というのはフィンガー・プレイでの弦を弾く時の確かなピッキング感やスラップのサムピング時での埋もれる事のない音程感という点で、この辺りの周波数は非常に重要な帯域です。

何より、ピッキング位置やサムピング位置というのはそうそう大きく変えて演奏する物でもないので、固定的に周波数を捉えた上で弦を弾く音が如実に埋れてしまうのを避けようとするのは至極当然の成り行きであろうと思います。

マーカスがそうしたミドルレンジ(中低域)を欲するのはオン・マイク音への欲求もあったのでしょう。仮にもエボニー指板のフレットレス・ベースという状況でしたら、300Hz近傍の周波数帯は厚ぼったい音となり、エボニー指板が齎す獨特のシャキーンとした指板に当たるラウンド・ワウンド弦の「軋み」は好い音へと変化しますが、こうした微妙な点を追求したからこそマーカス・サウンドは生まれたのであろうとあらためて思います。

マーカス・ミラー参加で最も古いと思しき録音物はレニー・ホワイトのソロ・アルバム『Big City』収録の「Interlude A:Egypt」ですが、マーカス・サウンドとは遠く及ばぬ野暮ったいスラップ・サウンドを聴かせております。

この後レニー・ホワイトのソロ・アルバム『The Adventure of Astral Pirates』収録でも「The Great Pyramid」として聴く事は出来ますが、こちらはマーカス・ミラーではなくアレックス・ブレイクのプレイです。

同時期となると、デイヴ・ヴァレンティンのソロ・アルバム『The Hawk』収録の「We’ll Make Love」でのマーカス・ミラーの音は矢張り厚ぼったく、オン・マイク信号が優勢且つ12インチ系のスピーカーの音なのです。

トム・ブラウンのソロ・アルバム『Browne Sugar』収録の「Throw Down」でのマーカスは、見事な程の「厚ぼったい」サウンドの最右翼となる例であり、フロント・ピックアップも優勢ですが、ネックに当たるプルの感じがリッケンバッカーにも似ているのです。

スタンリー・クラークとてRTF期にはリッケンバッカーを使用していた位ですから、信奉していたマーカスがリッケンバッカーを使用する事もあったのか!? まあ真偽はともかく、マーカス・サウンドと言われる類の音で初期RTFのスタンリー・クラークを視野に入れる方は先ず居られないかと思います。

マーカスが当時能く口にしていた信奉するベーシストはジャコ・パストリアス、ポール・ジャクソン、スタンリー・クラークであったと思いますが、私個人がマーカスの音を耳にするにつけ彼が最も影響されているのは口には出さないものの、バイロン・ミラーではないかと思います。

付点音符の多用、スラップのプルの位置の癖やスラップの音(中域の厚ぼったさを好意的に用いる)は、ハービー・ハンコックでも有名なバイロン・ミラーに最も近いと思っております。まあ、なんにせよ74年でこの音ですから、バイロン・ミラー恐るべし。

後年参加が知られる事となるウェルドン・アーヴァインのアルバム『The Sisters』収録の「Think I’ll Stay A While」でのプレイは、オン・マイク音が程良く抑えられ、dbx160Aと思しきスロー・ディケイな減衰での伸びやかな音を聴く事ができ、マーカス・サウンドの萌芽を確認する事が出来ます。

サステインが短めの独特の「Let It Flow」と同様のマーカス・サウンドであるマイルス・デイヴィスのアルバム『The Man With The Horn』収録の「Fat Time」です。矢張りこの時期はネックが逆反り気味だと思うのですけれども。

扨て、YouTubeに上げている「Let It Flow」の譜例動画についても併せて語って行く事にしますが、本曲のベースのメイン・リフは指弾きの場合とサックス・ソロでのスラップ時でのフレージングは微妙に異なります。

楽曲冒頭からも顕著なメイン・リフの指弾きのそれは、冒頭より [c - d] という風に始まりますが、スラップ時では下主音 [c] から入らずに [d] から入ります。しかもE弦全音下げのスコルダトゥーラでの「Low-D」ですから、決して混同しない様にお願いしたい所です。

私が次の様に「Let It Flow」の譜例動画を上げた理由は、原曲のサックス・ソロ開始部から数えて4小節目4拍目にて [a] より50セント(セミシャープ)高い微分音が使われている事を例示したいが為に制作したのでありますが、敬愛するエンジニアの1人もであるリチャード・アルダーソンのミックスを踏襲しようと試みた物でもあります。

ヴィシネグラツキー流に言えばニ短調(Key=Dm)での「Aセミシャープ」は属音よりも50セント高い「長五度」という事になりますが、微分音の取扱いに不慣れな方からすれば、

《どういう因果関係を想定すればこういう音を導く事が可能なのだろう?》

という風に疑問を抱かれるかと思います。この音には次の様な状況が深く関与して呼び込まれる物です。

ジャズの世界では半音階を駆使する世界観を標榜しております。とはいえ何時なんどきでも半音階だらけのフレージングにしているという訳でもなく、ひとつの調性に腰を据えない頻繁な転調または、調性感という軸足が備わっている状況での半音階的フレージングの呼び込みという風に大別するならば本曲は後者に分類される状況であります。

その上でグローヴァー・ワシントン・Jrは、半音階のみならず四分音である微分音を視野に入れて来たという訳ですが、この音脈の呼び込みは「半オクターヴ」という概念を発展させて解釈している物だという事が微分音を理解する人であれば直ぐに判る物なのです。

シェーンベルク等がセリエル(十二音技法)を確立する様になって以降、従前の三全音すら二義的な状況であると捉えられました。なぜなら、調性を具備する状況での「トライトーン」の実際は、その名称の実態は「3つの全音」であるにも拘らず、実際には「増四度と減五度」という2つの解釈という括りを脱していない状況でしかない事にあらためて気付かされる事となりました

調性に阿る解釈を上行形で照らし合わせると「ファ─シ」という増四度の状況と「シ─ファ」という減五度の状況のいずれかに重し付けが為されてしまうというジレンマです。「三全音」と呼んでおき乍ら、実際の旋律の状況としては「シ─ファ」に相当する減五度の状況であったりという矛盾です。

こうした矛盾を的確に示したのはヒンデミットでした。且つヒンデミットは微分音的に三全音は狭い三全音 [5:7] と広い三全音 [7:10] をも見越して自著『作曲の手引』で詳らかにしているので、半音階組織ばかりでなく微分音音楽にも応用が利く見渡しを披露していたのですからあらためて恐懼の念に堪えないところです。

そうしたジレンマを避ける為にも「半オクターヴ」という用語が生まれたのでありますが、等分平均律社会のメリットというのは、オクターヴ回帰をする事により「閉じた音律システム」を導引する所にあります。

これはつまり、600セントも1800セントも同様に考える事が出来るという事とも等しい訳です。600セントという単音程は「半オクターヴ」であり、1800セントは半オクターヴの複音程という姿なのであります。

調性が希薄になる状況をコード進行的に俯瞰すれば、カデンツという終止感を標榜する必要が無くなる訳ですから、ワンコードでコードの上音(つまりアッパー・ストラクチャーをがめつく)を欲する状況があっても許容できる状況ですし、コード進行そのものは弱進行であっても誹りを受けません。

何より、和声の上音を稼ぐという状況はドミナント・コードのテンション・ノートを稼ぐ以外に、副和音=ドミナント・コード以外のコードのテンションをがめつく事にも等しい状況であります。

そうして下属和音(サブドミナント・コード)のテンション・ノートを稼ぐ場合、長音階でのⅣ度上の13thコード [ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ] と、短音階でのⅳ度上での13thコード [レ・

ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ] の両者に内含される [f・h] の音(※三全音として知られる音)は複音程に引き延ばされている事を知るのです。

複音程として引き延ばされている状況は、低次の音程比へ収斂しようとする音楽的な重力が希薄になっている事でもあるので、

[5:7] [7:10] が

[5:14] [7:20]

という風に引き延ばされている状況なのです。それは600セントという音程が1800セントに引き延ばされて解釈している事と同じなので、この1800セントという音程に対して半音階=100セントという分割を棄て去り、任意の音程数で割譲する事を企図して「4」で割った時には「1800÷4=450」という、四分音を見越した音程が出来上がる訳です。

更に付言すると、450セントというのはオクターヴから見て陰影分割(=音程の端切れを生む)を想定した時の「1200-450=750」という、先述の長五度と同等の音脈を得ている事に等しいのであり、微分音の活用とはこうした因果関係を利用して音楽に利用されているというひとつの素晴らしい例をグローヴァー・ワシントン・Jrがさりげなく見せてくれているという訳なのです。

こうした複音程の等分割のアプローチは、坂本龍一がYMOのアルバム『BGM』収録の「1000 Knives」でのキーボード・ソロでも耳にする事ができる微分音のアプローチと同様の物であります。

※YMOの「1000 Knives」でのソロで用いられる微分音が本曲と同じ音高という意味ではない点に注意。「1000 Knives」での微分音(下記動画2分38秒〜)は [a] 音より50セント低いAセミフラットの物。それを [c] 音基準に見た場合Aセミフラットは850セント高い所に位置する事となるが、これは単音程の完全四度を複音程化した完全十一度=1700セントを2等分した音脈であると同時に、[c] 基準のブルーノートの1つである [e] より50セント低いEセミフラット(+350セント)の鏡像音程= [c] より「-350セント」という音脈でもあり、本曲と共通するのはあくまで《複音程からの分割》という脈絡であるという意味。

また、最近では田中秀和作曲の「DIALOG+」という声優ユニットが歌う「アイガッテ♡ランテ」という楽曲で二声の長三度が平行で3単位八分音(75セント)ずつ下行するというアプローチを確認する事ができます。

単声部を抜粋すれば、短三度が4分割(=300÷4=75セント)という状況で音梯を辿っている事になるので、短三度というのは「四半オクターヴ」でもあり、更にそれを4分割したという訳ですから、音程分割自体も理論的に裏打ちされたアプローチであるので、よもやこうした微分音アプローチをサブカル界隈で使われる様にまで彌漫する様になったというのは驚きでもあります。

時代を遡れば、アリストクセノスの『ハルモニア原論』で体系化されていた「ヘーミリオンのクロマティック(≒76.5セント)」に近似する音程でもあるので、こうした所からも3単位八分音という音程が決して奇を衒っただけの物ではない音楽的因果関係を持つ物なのだという事に理解が及べば微分音の取扱いも決して難しい物ではない事があらためて証明されたという訳です。

「アイガッテ♡ランテ」は変ト長調で書かれるG♭ミクソリディアンやGメジャー・ブルースに移旋する類のモードであるので、所謂微分音コーラス開始部分は上声部こそトニックの5th音 [des] であるものの、その三度下でハモる事となる下声部はトニックのメジャー3rd音ではなく、「同位和音」での三度音なのでマイナー3rdという短三度を採る事になり、楽譜でもそれを明示する必要が出て来ます。

同位和音とは島岡和声流に言えば凖固有和音という同主調での和音という事となります。同位和音という呼称は松本民之助やレンドヴァイの中心軸システムでのバルトーク論などを視野に入れると遭遇する物でありますが、こうした同位和音というのは必然的に同主調のトニック・コード同士が視野に入る事となります。

つまりは、根音を共有するメジャー・コードとマイナー・コードが併存し合う状況は、同位和音を得る事に依って和声的状況を俯瞰するという意味になるので、これはデイヴ・スチュワートの著書にて《ドミナント♯9thコードの実際は♭10thである》という言葉を見事に裏付ける事となる状況となるのです。

但し、ドミナント・コードを基とするコード・サフィックスの類で「♭10」と表記する例はありません。コードというのは基本的に全音階を同度〜13度音程に引き延ばして三度音程ずつに充てて見做している(※半音階を俯瞰する時は23度音程までに引き延ばす)ので、三度音程ずつの堆積は自ずと [1・3・5・7・9・11・13] という順に排列される事になり、そこには「10度何某」という音程は存在しないのですから、コード表記としてはスンナリ相容れない物となってしまうのです。

例外的に付加音(2・4・6度など)やsus4コードでは [1・3・5・7・9・11・13] 以外の度数が生じますが、和音を形成する完全和音(=メジャー・トライアド or マイナー・トライアド)を基の形に対しての一時的な変化或いは付加音という特殊な状況を敢えて和音表記にしているだけに過ぎないので、こうした例に倣って「♭10」というドミナント・コード上でのオルタード・テンションを是認する事はできません。

然し乍ら、実際には「♭10」という音が発生した状況にも拘らず、コード表記体系の側から「♯9th」として想起する必要があるのが、今回の「アイガッテ♡ランテ」となります。

但し、本来の「♭10」をたかだかコード表記の為に「♯9」とする訳には行かない(想起はしても表記は許されない)ので、コード表記は「G♭7alt」としているという訳です。

斯様な状況下ですので、[ges] =「G♭」音から上方にある短三度は自ずと [heses] =「B♭♭」となるのです。

因みに「B♭♭」を見慣れないからと言って、読みやすかろう「A」へと勝手に読み替えてしまうのは最も酷い誤りであるので注意をして欲しい所です。そもそも異名同音は、自身が読みやすい様に変えて良いという物ではありません。

つまりG♭から短三度上にある音はB♭♭なのであり、A♮という音はG♭から増二度上に過ぎないという訳ですので、楽譜上での配置が変わるのです。なぜなら [ges] は五線の第3線上にあるので三度上は第4線上に現れる筈です。ところが、自分自身が [a] と読みたいがばかりに増二度としてしまうと、楽譜上では第2「間」に現れてしまい三度音程でなくなる訳ですね。

おそらく、異名同音を自分自身の解釈しやすい方へ読み替えたくなるという人は読譜力に必要な素養が不足しているのであろうと推察されます。ギターを演奏する人なら少なくないでしょうが、鍵盤を演奏する人がこういう解釈に陥ってしまうとすれば相当深刻な問題を抱えている事を自覚されるべきでしょう。

もし出だしの音を [a] にしてしまうと上声部 [des] との音程関係は楽譜上で四度音程に見えてしまい三度の構造を維持しない訳です。

ですので、異名同音を自分の解釈しやすい音にばかり拘泥してしまうと、楽譜上で混乱が生じてしまう事になるという訳です。《楽譜なんか必要としねーよ》という人も少なくないかもしれませんが念の為に申し上げておくと楽譜とは音楽をやる上での全世界共通言語な訳でして、この共通言語さえあればリハーサル(ゲネプロ含)は非常に少なく済ませられるというのもメリットとなるのです。

扨て、「G♭7alt」上の「♭10」は実質「♯9」という事は先にも述べた通りですが、この音は通常ブルー3度としても機能する音脈でもあります。但し、この「♭10」は、本来の和音の響きとして備わる長三度音=「B♭」と併存させる必要のある音として機能させる必要があろうかと思われる音脈です。

オリジナルの伴奏では背景のハーモニーは空虚に為されておりますが、ポップスという状況でジャズ・ハーモニーで重々しくさせない為の配慮であろうかと思います。オリジナルのハーモニーが空虚だからと言って、もしも「B♭」と「B♭♭」の併存を念頭に置かないのであれば「B♭♭」の存在ばかりを優先してしまう事になり、それが結果として「G♭m」で良いのだと誤認されてしまう事を避けるが故の「G♭7alt」という表記でもあるのです。

尚、譜例動画にて各音符に付与している増減の数値は「幹音」からの増減量としてのセント数を表しております。原調が変ト長調である以上、殆どの幹音は変位記号が充てられる状況ですので、[f] 音以外は全音階的に幹音が無い状況です。つまり、[f] 以外は総じて「-100」が付与される状況です。

そういう意味では、本譜例動画で示される「-100」という値はダイアトニック・ノートであるとも考えられます。

本曲の微分音の最大の特徴は、《長三度のハモりを維持した順次ヘーミリオン・クロマティック下行平行進行》ですので、長三度を維持し乍ら75セントずつ下がるという状況という事になります。

これを打ち込みで実現しようとした場合、通常はピッチベンド情報で制御する必要がありますが、 MTS-ESPを使う事でピッチベンドの細かな編集を必要としなくなるので楽になります。

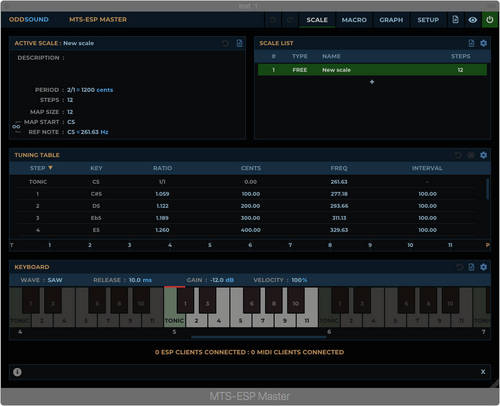

MTS-ESP右上の ‘SCALE LIST’ ペイン内にある ‘TYPE’ 項目の ‘FREE’ をクリックすると「Rank 1 ET」という項目が現れるのでそれを選択します。

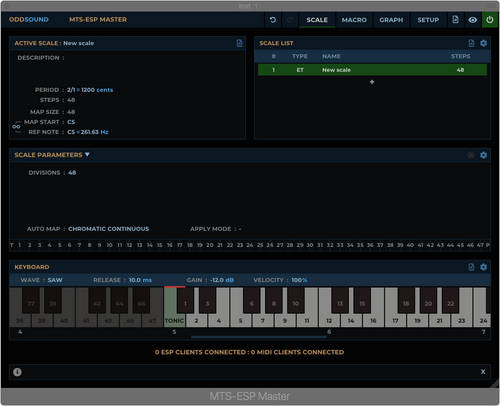

すると、’TYPE’ 項目は ‘ET’ へと変化し、MTS-ESP中央のペインに目を向けると ‘SCALE PARAMETERS’ の下にある ‘DIVISIONS’ を「48」に変更すると、DAWでのピアノロールの半音音程は1単位八分音の音梯数へと変化する事になります。この3単位八分音がヘーミリオン・クロマティック(=75セント)のステップという事になります。

尚、’ACTIVE SCALE’ ペイン内にある ‘MAP START’ のパラメータを「C2」辺りにしてやらないと、ピアノ・ロールを編集したりする時はかなりMIDI音域が高い方での編集を余儀なくなれる為、この辺りに下げた方がやりやすいかと思われます。

また、「人間味」を出したい時には ‘PERIOD’ のパラメータを杓子定規な [2/1](=絶対完全八度)にするのではなく、pseudo octave(=擬似オクターヴ)の「1232 cents」にすると、人間味が良く現れるかと思います。三味線や箏の場合は「1195 cents」にした方が良いでしょう。

MTS-ESPの優れた所は、こうしたパラメータが分数/小数(10進数)の両面から制御が可能であり、小数の場合は表示こそラウンドロビンで均されまますが実際には小数点第6位(!)まで入力可能ですし、自然数同士による分数が純正音程であるという風にも制御されていて非常に便利です。

分数の分子/分母の一方 or 双方の値に小数点入力する事も可能で、その場合自動的に再計算されて小数表示の結果となります。3/2という音程比=純正完全五度にイントネーションを付けるべく [2.999997/2] や [3/2.000013] などと入力すると自動的に再計算された結果が小数で反映されるという事です。

MTS-ESPは微分音制御の為に役立つツールとなる事でしょう。この機会にぜひお試しあれ。

近年ではTwitterで、ジェイコブ・コリアーが「ソ─ミ」という短三度音程を任意の音梯数に等分割するという驚きのツイート動画を見せて度肝を抜いた物でして、私も即座に食い付いてHit ’n’ Mixの当時のソフトInfinity(現RipX)を使って解析したツイートを披露した物でしたが、微分音のアプローチ自体はそれほど難しい物ではないという事をあらためて知っておいていただければ之幸いです。

https://twitter.com/sakonosamu/status/1307122973380349952?s=20

扨て「Let It Flow」の本題に戻るとして、本曲は音楽的には「デッド」な音像に聴こえるかもしれませんが、実はBus送りのリバーブは結構潤沢にかけている訳ですね。それを判りやすくする為に4小節という尺を5小節目に行こうとする所の寸止めで終わらせてリバーブの残響を明確にしているというデモ曲なのですが、微分音ついでにそうしたエフェクト関連についてもこの機会に語っておこうかと思います。

本曲のデモに用いているリバーブはArturiaの REV PLATE-140でありまして、このエフェクトの前段に1極フィルター(=-6dB/oct)の1kHzでスロープ・オフするHPFを噛ませ、REV PLATE-140内蔵のHP FILTERは用いていないセッティングで、プリディレイは157ミリ秒にしているという音なのです。

リバーブのセンド量は、157ミリ秒という遅延が如何にもなディレイ音として聴こえない様にレベルを調整する必要があります。自ずとリバーブ音は低く設定する事となりますが、原音と残響に「くびれ」が付く様な設定は絶対回避しなくてはならない設定となります。

リバーブへ送る低域をカットしていないと、こうした遅延差はどれだけリバーブ音を絞っても目立ちやすいのでありますが、こうした低域カットはマルチ・マイク・レコーディングでのドラムなどでも応用の利く設定なのでありまして、《残響という姿は原音という複合音が有している基音若しくは基音に近い低次の倍音の間接音》という事を忘れてはならないのが残響の取扱いなのです。

過剰に存在すると忌避したくなる残響のそれは、低次の倍音の間接音をカットしてあげる事により、原音の彩りを増す物なのです。これについては何れ別の形で詳述する事があろうかと思いますが、リバーブの取扱いという物は概してこういう物なのです。

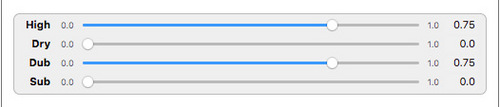

本丸となるオン・マイク用のセッティングとしてAirWindowsの「Bass Amp」を次の様なパラメータでBus送りでパラレル出力します。

正直な所、この「Bass Amp」の出来はフリーとは思えぬ程秀逸でして、MODO BASSを使う方なら、内蔵のDIとAMP出力を用いるよりも遥かに良い音に仕上がる事でしょう。

上手い事エッジの効いた音となるので、ライン側でドンシャリな音にしてしまった時でも充分中低域を補足し乍ら高域に新たなテイストが加わるという風に音を作って行く事が可能であろうかと思います。

マーカス・サウンドの確立とは、デヴィッド・サンボーンのソロ・アルバム『Backstreet』収録の

音や『As We Speak』(邦題:「ささやくシルエット」)収録の「Better Believe It」などの音の例を指しており、これらの音に当時の私はとても度肝を抜かれた物でした。

82年辺りで見られるマーカス・サウンド変化の萌芽はデイヴ・ヴァレンティンのソロ・アルバム『In Love’s Time』収録の「Street Beat」のスラップが顕著でありますが、本アルバムではオン・マイク音がやや優勢の様です。後述する渡辺香津美のソロ・アルバム『Mobo』収録の「Half Blood」に近い感じと形容すれば判りやすいでしょうか。

ベースのサステインが明らかに違うのでサウンドの変化がより一層明確になるのですが、同時期のスパイロ・ジャイラのアルバム『Incognito』収録の同名曲「Incognito」は完全に確立した感のある物でしょうか。

これらの音にマーカス・サウンドはひとまずの完成を見るのであり、前者の『Backstreet』ではレイ・バーダニが関与しているのですが、レイ・バーダニが関与するサンボーンの前作アルバム『Voyeur』(邦題:「夢魔」)では、まだ旧式のマーカス・サウンドを引きずっているので、これを境にマーカス周辺のベース・セッティングやオン・マイクに関する技術的なノウハウが変化したのであろうと思うのです。

アルバム『夢魔』でのマーカスの大きな特徴は、スラップのプル直後のハンマリング・オンに対して「同度進行」つまり同じ音を別の奏法である「サムピング」を用いて揺さぶりをかけたフレージングを顕著に使って来る様になった所でしょうか。

後者の『As We Speak』はハワード・シーゲルが関わっており、この人はジャコ脱退後のウェザー・リポートのアルバムなどに関与していたエンジニアです。アルバムごとに大きな音質差を生じていたマーカスが「ギラつき」のある音へ変容していった特徴的な変遷期であります。

この頃のウェザー・リポートのベースはヴィクター・ベイリーで、アイバニーズのRB-999を使用していた頃でした。その後ペンザ・サー製のジャズ・ベースを使う様になっていたのですが、ペンザ・サーのジャズ・ベースのピックアップ・レイアウトも70年代のレイアウトを踏襲していた事は意外にも知られていない事実であります。

ヴィクター・ベイリーのペンザ・サーのジャズ・ベースはフレットは60年代風の細めのもので、弦高もやや高いので、プルは結構厚ぼったい粘りのある音になるので、そうした点から勘案してもピックアップ・レイアウトが70年代のそれを踏襲する物であっても音の面ではマーカスのスラップとは全然異なって聴こえるというのも不思議な所です。ネックのシェイプも60年代の造りを踏襲しているので70年代っぽくならないという事も起因しているのでしょう。

とはいえこうしたノウハウは、渡辺香津美のソロ・アルバム『Mobo』でのマーカス・サウンドはおとなしい物で、このアルバムのエンジニアはダグ・エプスタイン。ライン音ではなくオン・マイク音がやや優勢でくぐもった感じのマーカスのスラップ音なのですが、「Half Blood」でのマーカスのスラップ音はやはり「らしさ」を感じさせます。

当時のトレンドであったゲーテッド・リバーブの利いたスネアの音は今でこそ時代を感じますが、オマー・ハキムのビートには相性の良い音で、よもやフュージョン界でこうしたカッコいい音を聴くとは思わなかった! とばかりに当時は愛聴した物です。これが83年の事。

そうして84年に入り、デヴィッド・サンボーンのスタジオ・ライヴとなるアルバム『Straight To the Heart』が発売となり、「Run For Cover」は曲中のベース・ソロを提げて一躍その名を世のベース小僧の間に知らしめる事となり、デイヴ・グルーシンのソロ・アルバム『Night-Lines』がリリースされる頃には先述の様にオン・マイクとライン信号の使い分けが顕著に聴かれる様になったのでマーカス・サウンドの核心と言える秘密は徐々に正体を現し始めていたという訳です。

斯様にマーカス・サウンドを例示すると、《明らかな音の変化》と《オン・マイク音の差異》とやらがお判りになろうかと思いますが、前者はベースのサステインそのものが関与しているというベース構造に起因する音の差異を指しており、これはベースを実際に触った人ではないとなかなか実感しにくいかもしれません。

後者のオン・マイク音の差異というのはあらためて例示する事で顕著な差異を実感できるかと思います。この点にある程度のバラつきがあるのは致し方ないでしょう。オン・マイクは空気を伝播した状況を収音するので、電気回路上の遅延よりも大きな遅延差を生じます。概ねスピーカーから10センチ以内に収まるでしょうが、指向性の広いマイクでないとベース・アンプのキャビネット・カバーが太い金属製の網状のものだと回折によって異なるキャラクターに変化した音を収音してしまいがちです。

オン・マイクを活用したサウンド・メイキングのノウハウをどれほど有していようとも、遉にレコーディング時の気温(室温)の状況まで完全に同一の環境を作る事は不可能でしょうから、これにてライン信号とオン・マイク信号との間で生ずる遅延を巧みに音作りに活用しても全く同一のセッティングは得られなかったでしょう。故にマーカスの音に僅かな違いが生ずるのは合点の行く所であります。

マーカス・サウンドのオン・マイクの中には12インチのスピーカーと思しき音も存在するかと思います。特に初期の録音に多い「野暮ったい」音の類がそうなのであろうと推察するのでありますが、2wayや3wayなどのキャビネットで10インチや12インチをそれぞれ2系統のオン・マイクを付与していると思われる音もあります。

12インチは特に厚ぼったい音になりがちなので、ベース・サウンドでは腐心したのではないかと思います。

また、ジャコが寵愛して已まなかったAcoustic製のアンプは基本的に歪みやすいキャラクターに加えて高域のレスポンスが抑えてあるタイプなので、スラップ音、特にマーカス・サウンドを企図する人にはオン・マイク録音には適していないアンプの類のひとつと言えるでしょう(※81年辺りのマーカスは、モントルー・ジャズ・フェスなどでAcoustic製の12インチ・スピーカー搭載モデルを使用していたりしますが)。

トレース・エリオット製も歪みやすいキャラクターを備えていたアンプでした。意外にもフェンダー社のBassmanやAmpeg製の10インチ8発キャビネットは高域レスポンスも頗る良く、オン・マイクに適したアンプであろうと思います。

マーカス・サウンドならばSWR製を! と推したい所ですが、コスト・パフォーマンス的にも音質面でも最もお勧めなのは、PEAVEY製のピエゾ・ツイーターを具備したベース用キャビネットですね。これはオン・マイクにもベース自身のモニタリングの為にも素晴らしい音で、昔の尖ったロゴだとHR/HM系!? とばかりのレッテルを張られ過小評価されたきらいがありましたが、PEAVEY製のキャビネットを侮ってはいけません。

信頼できるDI出力を装備したプリアンプさえあれば、Amcron(現crown)製のパワー・アンプにPEAVEY製のキャビネットを使った方が、音量を稼いでもどこまでもクリーンな音を得られる事でしょう。

扨て茲からは「Rio Funk」の譜例動画解説を併せてする事となりますが、この譜例動画のデモ曲のMODO BASSは、ライン信号の他に2系統のオン・マイク信号を並列に出してその後トータルにBus送りしてdbx160を通過させているという音です。

特に12インチっぽいスピーカー感を演出するのに用いたのが、これまたフリーウェアのプラグインであるAnalogObsessionの ‘KABIN’ であります。これはなかなか太い存在感のある音を付与してくれるので、概ね40マイクロ秒の遅延を付けてブチ込んでやればなかなか好い音になるのではないかと思います。

私の場合は更にもう1系統、AirWindowsのBass Ampを使っているという訳です。勿論数十マイクロ秒レベルの遅延は与えた上で位相をライン信号に合わせてやれば良いのです。

マイクロ秒レベルのディレイ操作はLogic Pro XならばSample Delayを用いれば良いので、48kHzのサンプルレート周波数ならば1ミリ秒が48サンプル長となるので、1〜48サンプルで設定すれば僅かな遅延差を得られるという訳です。

そうした範囲で設定したサンプル長の値が、何某かの特定の周波数に対して「全周期」となった場合は勿論その周波数はスポイルされてしまう訳ですが、増幅される周波数も生じるのでこちらのキャラクターが強く反映される訳です。

もっとも、オン・マイク側のレベル設定をライン信号より優勢に採らない限りは特定の周波数の全周期に合致してしまう遅延差が合っても完全にはスポイルされる訳ではないので、オン・マイク側を副次的な付与として使う限りは完全に逆相としてスポイルされる訳ではないので積極的に活用して大丈夫です。

斯様にして「Rio Funk」の方のオン・マイク処理の方が凝った設定となっているのですが、原曲の方は単に大きいサイズ(12インチ以上のキャビネット)のオン・マイクが優勢となっているのであろうと思います。

本曲の譜例動画で用いたフォントはAdobeのSonataとIRCAMのomicronです。omicronのそれはOpenMusicで使われる物ですが、非常に細かい微小音程に対応しているので用いたのでありますが、殆どが嬰種微分音記号なので、変種で用意されているのはよっぽどポピュラーな変種微分音体系しか用意されていないので使用する際には注意が必要でしょう。

Sonataフォントとのデザインの相性が良い事もあって今回用いる事にしたのですが、何よりベース・ソロ冒頭は四分休符を置いて入るという事から私個人としてはSonataフォントの四分休符のフォルムはミヤマクワガタの様な凛としたフォルムが好きなのもあって選択したという訳です。

基本的にIRCAMのフォントはSonataか嘗てFinaleに同梱されていたPetrucciとの相性が良いのですが、ト音記号のフォルムが細めなので貧相に見えてしまうのですね。

但しそれはWeb上での話で、一旦紙に印刷するとノーテーション・フォントの類はWeb上のそれよりも幅広く見えるものです。言わば「平体(ひらたい)」がかって見えるので、Web上での視覚的なそれが紙の上では異なるのが実際なので、Web上のデザインばかりで判断してしまうのは早計ですのであらためてご理解いただければと思います。

扨て、「Rio Funk」の譜例動画を確認するにあたって最も念頭に置いてもらいたい事は、スライドとグリッサンドの使い分けであります。

私の使い分けとしては、スライドの場合は、その「滑奏」(=かっそう)の過程でのピッチ変化よりも拍節感が曖昧=音符の歴時が明確でないという状況で用いております。

他方、グリッサンドはスライドの滑奏よりも過程で生ずるピッチ変化&拍節感が明瞭であるという前提で用いております。ポルタメントはスライドとグリッサンドの中庸を意味しています。

これら2つの前提の他に、破線スラーを用いている場合は「過程のピッチ変化が曖昧」でも良いという状況で用いており、普通のスラーは中庸、直線でスラーやグリッサンドを形容している時は最も滑奏過程のピッチ変化が明瞭という意味で使っております。

即ち、ある音から音までを直線で「g.」と記載している時は、そのグリッサンドの過程での各フレットの山の感じが勇ましいほど明確に現れる様な感じを示すという風に用いているのです。

1フレットの上げ下げだけで、フレットの山の高さに頼ってポジションを移動させただけの、拍節感も不明瞭で鼻水垂らし乍らでもペース側の設計で自ずと変化する様な滑奏ならば「スライド」という風にしている訳です(笑)。

勿論、フレットの上げ下げが何フレットにも及ぼうとも、滑奏過程のそれが別段明確な感じでなければグリッサンドではなくスライドという風な意味合いで用いているという訳です。

その上で、「Rio Funk」で用いられているチョーキングは微分音として表さざるを得ない箇所が随所にあり、しかも四分音の採り方がとても正確な箇所があるので、これは看過できないなという事もあって、こうした機会に是非とも語っておこうと思いあらためて譜例動画を追加して製作したという訳です。

譜例動画中の音符に付与される数字は幹音からのセント数の増減量を意味しております。例えば、ソロ3小節目2拍目以降に付与されている数字は、チョーキングの上げ下げに依る増減量がセント数で表されているという意味になります。

7小節目の微分音を表しているセント数の増減量も同様です。

8小節目4拍目以降から急峻なポルタメントが使われていますが、もしかするとマーカスのこのポルタメント部分は左手を低音弦側から指板を覆う様にしてネックをくぐらせるのではなくネックを被せる様にして押弦してのポルタメントかもしれません。

こうしたプレイはトム・スコットのライヴ・アルバム『Apple Juice』収録の「Instant Relief」でのベース・ソロでも、恐らく指板側から被せるタイプのポルタメントと思しきプレイを聴かせております。

まるで「ええっ!?」と言わんばかりのポルタメントでありますが(笑)、私はこうした状況も採譜しないとしっくり来ない質なので、どうしても歴時を充ててしまうのです。こういう音楽的状況を楽譜の上で簡略化する表記のそれに納得が行かないのです(笑)。

14小節目2拍目の冒頭のA♭は決してGではないので注意されたし。これをGだと採ってしまっている人はかなり多いです。どう聴いても「♭Ⅱ度」相当の音で、原調に揺さぶりをかけているアプローチです。

扨て、15小節目3拍目で生ずるDセスクイフラット(-150セントで表記)の音ですが、これはマーカス、本当に素晴らしいほどに正確な四分音です。これがあるから他の微分音も映えると言って過言では無いでしょう。

16小節目2拍目の音符に「4・3」と振られている数字は「弦」を表しています。尚、同小節4拍目の「3拍4連」は、「付点八分音符の歴時の4つ割り」という意味ですのでご注意を。その上で僅かにE弦をベンディングしているが故の微分音なのです。

17小節目以降はコードを充てなくとも別段構わないのでありますが、便宜的乍らもコード想起をして充てる事にしました。

18小節目3拍目での「3拍5連」は「付点八分音符の歴時の5つ割り」という意味です。

19小節目4拍目でのDセミフラット(-50セント)の四分音の正確さも見事です。

20小節目2拍目のグリッサンドは、過程の音程明示するする事は避けました。但し、グリッサンドなので、過程の音程変化は明瞭であるという事を遵守した上で滑奏の速度はプレイヤーの解釈任せとしている表記に留めました。ロー・ポジションなので、歴時を細かく充てずとも似たプレイになるであろうという考えからです。ですので、滑奏の下限としてTAB譜側で「(2)」という風にフレット番号を付与しているのです。

最後の24小節目は単にグリッサンドの半音階的な上行と下行を「愚直に」全音階的半音階の書法に則って書いたものであります。

全音階的半音階の書法というのは、背景の和声の関与を抜きにして上行形は嬰記号、調号が変記号で作用している箇所を本位記号で書き、下行形を同様に変種&本位記号で表すという物です。

実はこの全音階的半音階の書法は、シュテファン・クレールなどを筆頭に確かに教科書通りの書き方であるのですが、これが最も功を奏するのはパート譜なのです。

私の通常の書法は、和声に随伴する変化記号の採り方です。オルタード・テンションや変化記号の数の多い調号でも臆する事なく和声から見た時の相関関係を変化記号として表す物ですので、時として仰々しくなります。その上で、そうした仰々しい場面でも和音外音という状況が生ずる事はジャズでも偶にあります。

概ねこうした音を西洋音楽の例で例えるとなると、ベートーヴェンの「エリーゼのために」の冒頭のドミナントでの [dis] 音を挙げればジャズ/ポピュラー音楽界隈の人でも納得する和音外音なのですが、つまるところ「E7」が相応しい属和音の状況で「D♯」を自然に使うというもの。

この場合の和音外音は下接刺繍音という位置付けですが、日本のロック系統だとラルク・アン・シエルの「虹」での《時を止めて〜》で使われていたりするそれと同様です。

こうした和音外音が必要な時には全音階的半音階の書法で書き足しますが、私の場合、調号なしの楽譜を書かない限りは何某かの調性の影響を受けているという解釈で楽譜を書いておりますので、楽譜上のそれはパート譜でない限り全音階的半音階の書法では描きません。

ところが、本譜例動画冒頭はいきなり「ブルー五度」を書いておりましたよね。ト短調から見れば「D♭」。大概の人は「C♯」と書いてくれとボヤかれる事の多い物です。

これがブルー五度である以上、属音の半音変位として書かなくてはならないのですから、決して下属音の上方変位とは書く事など是認出来るワケもないんですね。

しかも直後には「減四度」まで明記せざるを得ない状況ですので、下属音の下方変位を長三度と同様に書く事など是認出来る分けも無いんですわ(笑)。

これがパート譜であるという状況で、仰々しい半音階的動作を全音階的半音階書法で済ませるというシーンならまた別なのですが、ベース・パートだけしか表していない譜例であろうと、私は背景に備わる調性との兼ね合いで、こうした音は簡便的&通俗的な書法を選びません。そうした事を罷り通らせるからこそ愚者が多数生産される訳ですので、こうした所は忸怩たる思いで厳格に取扱っております。

最後に「Rio Funk」の微分音についてもう一つ付言しておきますが、原曲のカウベルはA♭よりも1単位八分音低い(-25セント)微分音となっています。譜例動画でもその微分音は踏襲しておりますのでご安心のほどを。

所謂「マーカス・サウンド」で必要なのは、70年代ピックアップ・レイアウトのフェンダー社製ジャズ・ベースを用意する事であり、TCT製内蔵プリアンプやバダスⅡブリッジというのはそこまで大きな要素を占めている物ではありません。

大きな要素となっているのはリア・ピックアップのレイアウトに加えて、フレット形状と厚みのあるネックです。

フレットの山の高さ自体はそれほど高くはないのですが、幅が広いというのが音質面で「シャキーン」としたサステインを稼ぐ事の出来る物であり、更に、厚みのあるネックが指板への振動というのものがより一層「固有振動数(フォルマント)」を稼ぐ事に起因しており、スラップのプル音ではギラつき感のある「ムチンムチン」とした音が加わります。

サドウスキー・チューンの場合、指板表面のグロス塗装はサテン・フィニッシュにされるので、艶かしい音色が若干抑えられるのですが、ネックの物理的に太い厚みで得られる艶かしさのキャラクターの方が大きいので、このキャラクターが「ドンシャリ」に設定しても殺しきれない程の音として貢献しております。

扨てバダスⅡブリッジに関して、私はかねがね「音色キャラクター形成に大きな影響はない」というポジションを採っておりますが、オリジナルのプレート・ブリッジと比較するとサステインは増します。

とはいえ、マーカス・サウンドの独特の「シャキーン!」と伸びたサステインは、dbx160Aでの深めのスレッショルドで3.7〜4.1:1程度の圧縮比によって得られる物であるので、バダスⅡブリッジに頼らなくてもある程度の音色変化に貢献してくれるのです。

率直な所、バダスⅡよりもdbx160Aの方が音色変化は大きいと思ってもらえれば、あらためてdbx160Aの存在感がお判りになる事でしょう。

dbx160Aというのは可変パラメータこそ少ないですが、全てのツマミがあらゆる状況でリニアになっているというワケでは毛頭なく、それぞれが連動し乍ら変化量に違いが出て来るのが特徴なのです。

明示されてはおらずともアタックやリリース・タイムが「AUTO」状態であるので、スレッショルドに連動する形で入力信号のラウドネスや幾つかの帯域に応じた変化量が連動する様に制御されているのであろうと思いますが、スレッショルド値の細かな設定に注力するのは勿論の事、入力信号そのものを少し弄ってみるのも非常に効果的であろうと思います。

現今社会に於てdbx160はWavesのプラグインで用意されているのですが、これがまた実に便利な物で、実機を弄っていた頃よりも数段良い音で設定できるのですから言う事無しです。

イコライザー(以下EQ)は帯域を分けて操作するものですが、回路に使われるコンデンサ類は仮に帯域別の周波数帯がそれぞれオーバーラップしていようとも性能が異なる物を使っているのであり、蓄電という動作を経て信号を出力している以上マイクロ秒レベルの遅延が生じます。

ですので、こうしたEQ特性を熟知している人は周波数帯のオーバーラップを逆手に取って、曲率が異なる変化を音色変化に用いているという訳です。

無論、こうした遅延はコンデンサの違いでも変わりますし、パラメータの増減量でも変化します。こうした非常に短い時間の遅延は特に高周波数帯域に分布する特定の周波数の半周期や四半周期などに大きな影響を及ぼします。

半周期で影響し合えば特定の周波数は打ち消し合う事になりますし、偶々全周期が重なれば増幅する事となります。四半周期も打ち消し合うとまでにはならず何某かの周波数に対して僅かに減衰となったり、ある特定の周波数に増幅となる事もあるでしょう。

例えば1kHzの振動数は毎秒1000回の振動数の「全周期」が現れている事になります。1単位毎の全周期は1ミリ秒という事を意味します。

ここに半周期の遅延差を生じた場合、半周期は0.5ミリ秒で現れる訳であり逆相と同様となり原音は消えるという事になります。

遅延差0.5ミリ秒を固定して1kHzと2kHzという2音が訪れた場合、1kHzは消え2kHzは増幅する事になります。

つまる所、ほんの短い遅延は「位相」差と同様の状況を生み出し、音色に影響を及ぼしているという訳です。これが好意的に解釈される時は積極的に位相差を利用しているのであり、ネガティヴに捉えらる状況は、その音色変化を受け入れ難い状況に遭遇している事であるとも言えます。

EQでのネガティヴな状況の場合、隣接し合う周波数の近傍で急峻な増幅と急峻な減衰を設定する様な時です。だからと言って総じてこうした状況を避けるという物ではなく、ジョージ・マッセンバーグなどは寧ろ自身の技術の確固たる自負もあってか、こうした狭い帯域での両極端なセッティングは好意的に行っていたりします。

唯、多くの場合は「位相の乱れ」という状況を招いてしまい、位相の乱れは原音のフォーカスをくぐもらせる音像になりやすい物です。それにより音が「引っ込む」という事になり、分離感が弱まるという状況を導きやすくなるのです。

EQとは性質の異なるエフェクト機器であるコンプレッサー/リミッターとは雖も、フルレンジでのコンプレッサーであっても入力信号に応じてノンリニアで複雑に変化するそれらを勘案すると「圧縮」という動作も実は位相面で影響を及ぼしているのであり、これが音質面で変化が現れるのであります。

加えてWavesプラグインのdbx160では ‘HP-SC’ という、HPFを噛ませた上で信号で最も影響度の高い低域信号のラウドネスに圧縮動作が即座にかかる事を制限可能なサイド・チェインも具備しているので、これにより圧縮動作を「より制限」したキャラクターに変える事もできるという所がとても配慮されている所でありましょう。

dbx160をスラップ・ベースに使うと顕著なのが、先述の様に「シャキーン!」と形容したプルの音なのですが、ベースのプルの音が持つ「減衰」が引き延ばされる様に聴こえるのが特徴的であるのです。

これにより、バダスⅡブリッジが持つサステイン向上に伴う音質差よりもdbx160の方が大きく貢献している程に耳にする事ができるという訳です。ですので、マーカス・サウンドの要因として挙げられるもののひとつに、バダスⅡブリッジはそれほど大きなウェイトを占めていないというのはこうした比較に基づいた物なのです。

加えて、マーカス・サウンドに最も貢献しているのが見過ごされがちな「オン・マイク」処理です。これがあるからこそマーカス・サウンドが形成されると言って過言ではないでしょう。

要は、スピーカーから鳴る音をダイナミック・マイクで収音する音がライン音とのミックスで必要だとするのがマーカス・サウンドの基本なのです。

マイクで収音する以上、エフェクト回路よりも大きい数ミリ秒のオーダーでの遅延差が発生します。位相合わせとして「正相/逆相」の何れかをきちんとセッティングしてやらねばなりません。

但し、オン・マイク側の信号を100Hz近傍(90〜120Hz)をスロープ・オフとするHPFを噛ませた場合は位相合わせよりも「音色変化」重視の為にミックス配分に注力した場合が功を奏するかと思います。

但しこのHPFを噛ませる時は、もう一段別のオン・マイクかライン信号があった方が良いでしょう。これはつまり、メインのライン信号に対して更に2つの信号=計3系統の信号で音作りを視野に入れる必要があるという事になります。

オン・マイクの音というのは、ライン信号に比べてスラップの音は「ベチベチ」「ボゴボゴ」感が強くなります。オン・マイク信号のミックス量が多いと不快な中低域が出やすいのですが、この音の重要な所はメイン信号に於けるEQ処理で中域を「ドンシャリ」で失ったとしても、それを補完してくれる中域があるという点にあります。

音のキャラクターがライン信号とオン・マイク信号とでは丸っきり異なるので、たとえライン信号で失った中域をオン・マイク信号で中域を補完しようとも、両者がミックスされた時の音となるそれは単にライン信号で中域を失う前の音とは全く異なるキャラクターとなるので、これがマーカス・サウンドの醍醐味となっているのであります。

マーカス・サウンドでライン信号とオン・マイク信号の切り替わりが行われている事が明確に判る貴重な音源がリリースされているのですが、それがデイヴ・グルーシンのソロ・アルバム『Night-Lines』収録のフィービー・スノウが唄う「Thankful ’N’ Thoghtful」でありますが、本アルバムの日本盤アルバム・ジャケットは浅井慎平に依る物でありましたが(※レコードのみ)、YouTubeに挙げられている動画を用いて埋込当該箇所でそれを確認する事が出来ます。

ギラついた音のスラップ音から突如こもった様な音に変化します。推察するに容易いこれは、ライン信号のチャンネルをミュートしているからであろうと導く事ができるのですが、数あるマーカス参加の楽曲で、リアルタイムにマーカス・サウンドの裏側が判るという音源を私はこれ以外に知りません。それほど貴重なソースとして挙げる事が出来ると思います。

上述の「Thankful 'N' Thoughtful」の音声部分は、YouTubeに能くあるアップロード主がオリジナルとは異なるステレオ・イメージ処理として多くの場合M/S処理を施してアップロードされているのは明白な物であり、本来ならライン音のそれがサイドに振られてオンマイク信号がミドルに来る原曲のそれらが全く区別できぬ様に追いやられてしまっているのが難点でありますので、どうしても細部を聴き取りたい方はApple Musicで同音源を探った方が良いかと思います。

この原曲で聴かれるセンター定位のオン・マイク信号音はマーカス自身がジャズ・ベース本体のトーンを絞っている可能性もあります。ジェイ・ブラックのサドウスキー改のワイヤリングは特殊で、半固定回路であるボリューム・ポット類のカーブも変わり、トーン回路など「0」の位置からほんの少しだけ開いただけでフルテンになるかの様な制御でした。

ベースのコントロールはトーンの様にはならず、細かな増幅が可能なのですが、トーンのカーブの様に、各ピックアップのボリュームのそれも細かな制御というよりも、ほんの少しのツマミの開閉で音量が変化するという物で、細かなピックアップ・レベルの制御で音色調整というのは不向きであったというのが実際です。

そういう意味でも、サドウスキー改のTCTワイヤリングが特殊であったと今猶知られているのはとても首肯しうる所であります。

1ピックアップではないベースのピックアップ・マウントでの音量調整とやらはVUメーターで揃えないと、各ピックアップは音量差を如実に生じてしまうのでありましたが、ジャズベースの様に2ピックアップを混ぜた所で1ピックアップの倍の音量として耳にする事は無いという所がアナログ回路の特徴を能く表している実態だったと思いますが、リア・ピックアップのみに絞った時も音量変化がない様にピックアップ・マウントの高さを調整するのは、聽感上の音量に的を絞ったセッティングであるという訳です。

マーカス・サウンドの中にはフロント・ピックアップが優勢に出ている音源もあり、それがデヴィッド・サンボーンのソロ・アルバム『Straight To the Heart』収録の「One Hundred Ways」のスラップ音ですが、

このベースはおそらくジャズ・ベースではなく、F-bassの20フレット版でリリースしていたBN Studioの音でしょう。ややフロント優勢にした音にしているという風に考えられます。

マーカスが用いるF-bassはおそらくこの曲が最古なのではないかと思いますが、この後ルーサー・ヴァンドロスの「See Me」や

ジャマイカ・ボーイズの1stの「Palm of Your Hand」(※本曲はおそらくBN-5)などが顕著であろうと思いますが、

最も顕著なのはリチャード・ティーのソロ・アルバム『Inside You』のアルバムでは「So Hard To Handle」以外は全編F-bassではないか!? と思えるほどの充実ぶりで、奇しくもサドウスキー・ベースが巷間を賑わせていた頃に自身はちゃっかり別ブランドのベースを多用していたという事を思うとあまりに皮肉であろうかと思います。

この時期辺りは根拠の薄い噂話とやらで、マーカスが用いる内蔵プリアンプとやらが神格化するかの様に独り歩きしている様な向きがありました。ギラついた音になるというのが共通するイメージだったと思いますが、そのギラつく音は、異なる出力信号との間で生ずる位相差で強調される高域で得られるだけの物でしかなく、ギラつかせる為に音色変化を起こした設計意図による物ではないという事に気付かなくてはならないのでありました。

そういう意味では、マーカス・ミラーのベース内蔵のバルトリーニ社製旧型TCTプリアンプの特殊ワイヤリングというのも神格化されるのは判りますし、私が所有しているジェイ・ブラック在籍時のサドウスキー改のTCTプリアンプのそれも一般のTCTのそれとは異なる物ではあるのですが、TCTが無い70年代ジャズ・ベースでもマーカス・サウンドに近付ける事は十分可能であると断言できます。

70年代のフレット・レイアウトとフレット形状に加えてオン・マイク信号のミックスとdbx160があれば相当追い込んで作れるというのがマーカス・サウンドの側面であろうかと思います。

DAWが普及した現在では、物理的なオン・マイク録音でなくともインパルス・レスポンス(以下IR)またはコンボリューション・ファイルを通過させればオン・マイク信号用のトラックを用意出来るので、これをMODO BASSの側でライン信号のみを通過させた上でパラレル出力させれば、ライン信号用とオン・マイク信号用の2系統の音を作った上で、これらの信号をまとめてdbx160をBusに挿してトータルにコンプレッションさせれば、マーカス・サウンドは実現可能という訳です。

加えて、マーカス・サウンドに関してもうひとつ大きな要素を挙げるとするならば、それは「弦」です。

私個人としては、マーカスがDRの弦を宣伝する様になる以前のディーン・マークレイのハーフ&ハーフのミディアム・ヘヴィー(G弦が.046)を使っていた頃の音が好きなのですが、変にサステインフルにならない、プルの程良いアタッキーさがあって好きなのです。

ハーフ&ハーフは今販売されているかどうかは定かではありませんが、その名の通り弦長の半分がハーフ・ラウンドというに処理をされているので、ロング・スケールでの12フレット近傍からナットまではハーフ・ラウンド(完全なフラット・ワウンドではない)となっていた物です。

ハーフ&ハーフの主たる目的は弦のスクラッチ&タッチ・ノイズ軽減にありますが、フラット弦に特有の「プチン」としたアタックが増すのです。デメリットとしてはチョーキングがしづらくなるのですが、ハーフ&ハーフで全音上げチョーキングを70年代の幅広フレットのジャズ・ベースでやるのは本当に辛かった物です(笑)。

これで鍛えられた私は、他のベースで短三度のチョーキングも可能でしたが、チョーキングのスピードやブリッジのケアにもよりますが、概ねこれ位ベンドすると切れたりします(笑)。

チョーキングをMODO BASSで再現するという点で厄介なのは、MODO BASSのバージョンが1.5になってからの「改悪」と言って相応しい設計変更が行われたのであり、それがチョーキング(ベンド)可変量の幅が「±1」となった事です。

つまるところ《上にも下にも半音》という音程幅でしか扱えなくなったので、2半音分をチョーキング・アップしようとするならば、あらかじめ「実音」の指定を半音高い音にしておいてチョーキング用のMIDIデータ(コントロール・チェンジやピッチベンドなど)を全部最小限に下げておく訳ですね。その後最大に振って2半音上昇を実現するという事をしないと実現出来なくなった訳です。

あらかじめ半音上げた音をMIDIデータで最低値を採った状況を説明すると、MIDIデータ中央値が「1半音上げ」最大値が「2半音上げ」として反映されるという訳です。

確かにベースでチョーキングというのは比較的稀な演奏ではありますが、高音弦ならまだしも低音弦での高ポジションでの幅広いチョーキングは結構行うモノですから、なにゆえ変化量を落としてしまったのかなー!? と私は常々疑問に感じている所ではあります。

因みにマーカスは高音弦で全音上げチョーキングを多用しますので、MODO BASSでマーカス・サウンドを企図している方は留意すべきポイントです。

救いとなる点は、MODO BASSというのは物理モデリングでありサンプリング音源ではない為、チョーキング変化量の2全音の為に特定の音を半音上げた上でMIDIデータを最低値に振った所で固有振動数(フォルマント)の変化はなく再現されるという所でしょうか。

茲であらためてマーカス・サウンドを振り返ると、現今のDAW環境に於けるマーカス・サウンド形成の為にはオン・マイク信号用となるチャンネルを想定しない限りは似て非なる物となってしまう訳です。

80〜90年代辺りの日本国内に於てマーカス・サウンドの最右翼として挙げられていたのが故青木智仁氏でありましたが、彼のベース・サウンドの特徴は「ライン信号一本槍」という所がマーカス・サウンドのそれとは一線を画す姿勢であり、実は全く異なるというのが実際です。

加えて青木氏は、ライヴ演奏に於てもステージ上のアンサンブルの溷濁を極力回避する為にベース・アンプは使わず、DIのみの出力でPAからのモニターを聴いて演奏をしていたのは是亦能く知られた話であるので、ライン信号の追究で音を設計していたというのは非常に興味深い所であります。

ある意味、DAW世代のマーカス・サウンドというのはオン・マイク信号処理も「ライン信号」のエミュレートとして活用できる訳ですから、そのエミュレートがどれほどまで影響を及ぼして音作りが可能なのか!? という側面から論じて行きたいのですが、結論としてマーカス・サウンド形成の為には、エミュレートしたオン・マイク信号は不可欠であろうと感じます。

私が最近マーカス・サウンドの一環として譜例動画をYouTubeにアップロードしていた曲がグローヴァー・ワシントン・Jrの「Let It Flow」とリー・リトナーの「Rio Funk」であり、どちらもオン・マイク用信号をパラレル出力するというアプローチ自体は変わりませんが、全く同一のプラグインのパラメータ設定ではありません。

それらの譜例動画では何れも原曲で顕著に「微分音」を用いられているが故に制作を企図したものであるので、マーカス・サウンド形成は単なる副次的な目的に過ぎないのはご容赦願いたいのですが、折角の機会なので微分音使用部分を声高に語るよりも、マーカス・サウンドにまつわる情報を詳らかにしておくのも良いだろうと思い、今回は微分音部分も併せて語って行く事となりますのでご容赦を。

2曲とも共通するアプローチとしては、オン・マイク用信号にAir Windowsの「Bass Amp」を通しているという点です。但し「Rio Funk」ではもう1系統のオン・マイク用信号を並列に出しているので、その辺りはあらためて詳述する事に。

扨て「Let It Flow」でのマーカス・サウンドというのは、巷間広くマーカス・サウンドを知らしめたアルバム『Winelight』収録の物ですが、プルのディケイ(減衰)がやや早めだと感じられるでしょう。おそらくこの要因は弦高の低さですが、ネックが逆反り気味になるとこうした音になりやすいものです。

楽曲冒頭のベース・リフはフィンガー・プレイに依るものでリフ1小節目4拍目でのG弦 [c] 音の弦の離弦時にフレット・ノイズが僅かに聴こえる事を耳にする事が出来ると思いますが、ラジカセ程度の再現力では埋もれてしまうと思いますので再生環境には最新の注意を払って注力して耳にしてもらいたい部分です。

これに加えてディーン・マークレイのハーフ&ハーフのそれがより「アタッキー」になる事で、やや減衰の早いプルの音になっているのであろうと思います。

この後のアルバムとなるグローヴァー・ワシントン・Jrの『Come Morning』でのスラップ音はプルもサステインフルな音になっており、マーカスのサドウスキー改はこの辺りでも顕著に行われたのではないかと推察するのです。この大掛かりな物は回路周辺ではなく、ネックの仕込みやらネックの調整やらも含んだ改造の事です。

初期のマーカスは内蔵プリアンプの模索は数多くしていたという話が当時のインタビューからも確認する事ができた物で、元々はスティングレイのプリアンプをジャズ・ベースにコピー&移植したとも言われておりました。

ご存知の通り、初期スティングレイはベースこそアクティヴでトレブルはパッシブでありました。アーニーボール・ミュージックマンとなってからミドルが追加されてフルレンジのアクティヴ回路となったのがスティングレイです。

多くの内蔵型回路に着想を得た上で、バルトリーニのTCTに出会い、TCTのオプション配線にバルトリーニのフィードバックやジェイ・ブラックの知識が重なってマーカス・サウンドが生まれる様になったのであろうと思うのであります。

因みに、スティングレイのバス/トレブルは固より、バルトリーニTCTの回路設計の基となっているのはフェンダーのツイン・リバーブの回路だと言われております。

トレブルとベースはそれぞれが300Hz近傍に谷間を作る様に互いにオーバーラップする様に広いQ幅とノン・リニアな曲率を持たせていたというのは興味深い所で、こうした谷となる部分に後期スティングレイが500Hzを補足する様にして追加したのでありましょう。

ツインリバーブのバスとトレブルのフル・ブースト時に300Hz近傍に谷を作る所を補足する様な形でマーカスの行き着いたのはオン・マイクだと思われます。

エレクトリック・ベースを嗜む者なら誰でも実感すると思いますが、300Hz近傍というのはフィンガー・プレイでの弦を弾く時の確かなピッキング感やスラップのサムピング時での埋もれる事のない音程感という点で、この辺りの周波数は非常に重要な帯域です。

何より、ピッキング位置やサムピング位置というのはそうそう大きく変えて演奏する物でもないので、固定的に周波数を捉えた上で弦を弾く音が如実に埋れてしまうのを避けようとするのは至極当然の成り行きであろうと思います。

マーカスがそうしたミドルレンジ(中低域)を欲するのはオン・マイク音への欲求もあったのでしょう。仮にもエボニー指板のフレットレス・ベースという状況でしたら、300Hz近傍の周波数帯は厚ぼったい音となり、エボニー指板が齎す獨特のシャキーンとした指板に当たるラウンド・ワウンド弦の「軋み」は好い音へと変化しますが、こうした微妙な点を追求したからこそマーカス・サウンドは生まれたのであろうとあらためて思います。

マーカス・ミラー参加で最も古いと思しき録音物はレニー・ホワイトのソロ・アルバム『Big City』収録の「Interlude A:Egypt」ですが、マーカス・サウンドとは遠く及ばぬ野暮ったいスラップ・サウンドを聴かせております。

この後レニー・ホワイトのソロ・アルバム『The Adventure of Astral Pirates』収録でも「The Great Pyramid」として聴く事は出来ますが、こちらはマーカス・ミラーではなくアレックス・ブレイクのプレイです。

同時期となると、デイヴ・ヴァレンティンのソロ・アルバム『The Hawk』収録の「We’ll Make Love」でのマーカス・ミラーの音は矢張り厚ぼったく、オン・マイク信号が優勢且つ12インチ系のスピーカーの音なのです。

トム・ブラウンのソロ・アルバム『Browne Sugar』収録の「Throw Down」でのマーカスは、見事な程の「厚ぼったい」サウンドの最右翼となる例であり、フロント・ピックアップも優勢ですが、ネックに当たるプルの感じがリッケンバッカーにも似ているのです。

スタンリー・クラークとてRTF期にはリッケンバッカーを使用していた位ですから、信奉していたマーカスがリッケンバッカーを使用する事もあったのか!? まあ真偽はともかく、マーカス・サウンドと言われる類の音で初期RTFのスタンリー・クラークを視野に入れる方は先ず居られないかと思います。

マーカスが当時能く口にしていた信奉するベーシストはジャコ・パストリアス、ポール・ジャクソン、スタンリー・クラークであったと思いますが、私個人がマーカスの音を耳にするにつけ彼が最も影響されているのは口には出さないものの、バイロン・ミラーではないかと思います。

付点音符の多用、スラップのプルの位置の癖やスラップの音(中域の厚ぼったさを好意的に用いる)は、ハービー・ハンコックでも有名なバイロン・ミラーに最も近いと思っております。まあ、なんにせよ74年でこの音ですから、バイロン・ミラー恐るべし。

後年参加が知られる事となるウェルドン・アーヴァインのアルバム『The Sisters』収録の「Think I’ll Stay A While」でのプレイは、オン・マイク音が程良く抑えられ、dbx160Aと思しきスロー・ディケイな減衰での伸びやかな音を聴く事ができ、マーカス・サウンドの萌芽を確認する事が出来ます。

サステインが短めの独特の「Let It Flow」と同様のマーカス・サウンドであるマイルス・デイヴィスのアルバム『The Man With The Horn』収録の「Fat Time」です。矢張りこの時期はネックが逆反り気味だと思うのですけれども。

扨て、YouTubeに上げている「Let It Flow」の譜例動画についても併せて語って行く事にしますが、本曲のベースのメイン・リフは指弾きの場合とサックス・ソロでのスラップ時でのフレージングは微妙に異なります。

楽曲冒頭からも顕著なメイン・リフの指弾きのそれは、冒頭より [c - d] という風に始まりますが、スラップ時では下主音 [c] から入らずに [d] から入ります。しかもE弦全音下げのスコルダトゥーラでの「Low-D」ですから、決して混同しない様にお願いしたい所です。

私が次の様に「Let It Flow」の譜例動画を上げた理由は、原曲のサックス・ソロ開始部から数えて4小節目4拍目にて [a] より50セント(セミシャープ)高い微分音が使われている事を例示したいが為に制作したのでありますが、敬愛するエンジニアの1人もであるリチャード・アルダーソンのミックスを踏襲しようと試みた物でもあります。

ヴィシネグラツキー流に言えばニ短調(Key=Dm)での「Aセミシャープ」は属音よりも50セント高い「長五度」という事になりますが、微分音の取扱いに不慣れな方からすれば、

《どういう因果関係を想定すればこういう音を導く事が可能なのだろう?》

という風に疑問を抱かれるかと思います。この音には次の様な状況が深く関与して呼び込まれる物です。

ジャズの世界では半音階を駆使する世界観を標榜しております。とはいえ何時なんどきでも半音階だらけのフレージングにしているという訳でもなく、ひとつの調性に腰を据えない頻繁な転調または、調性感という軸足が備わっている状況での半音階的フレージングの呼び込みという風に大別するならば本曲は後者に分類される状況であります。

その上でグローヴァー・ワシントン・Jrは、半音階のみならず四分音である微分音を視野に入れて来たという訳ですが、この音脈の呼び込みは「半オクターヴ」という概念を発展させて解釈している物だという事が微分音を理解する人であれば直ぐに判る物なのです。

シェーンベルク等がセリエル(十二音技法)を確立する様になって以降、従前の三全音すら二義的な状況であると捉えられました。なぜなら、調性を具備する状況での「トライトーン」の実際は、その名称の実態は「3つの全音」であるにも拘らず、実際には「増四度と減五度」という2つの解釈という括りを脱していない状況でしかない事にあらためて気付かされる事となりました

調性に阿る解釈を上行形で照らし合わせると「ファ─シ」という増四度の状況と「シ─ファ」という減五度の状況のいずれかに重し付けが為されてしまうというジレンマです。「三全音」と呼んでおき乍ら、実際の旋律の状況としては「シ─ファ」に相当する減五度の状況であったりという矛盾です。

こうした矛盾を的確に示したのはヒンデミットでした。且つヒンデミットは微分音的に三全音は狭い三全音 [5:7] と広い三全音 [7:10] をも見越して自著『作曲の手引』で詳らかにしているので、半音階組織ばかりでなく微分音音楽にも応用が利く見渡しを披露していたのですからあらためて恐懼の念に堪えないところです。

そうしたジレンマを避ける為にも「半オクターヴ」という用語が生まれたのでありますが、等分平均律社会のメリットというのは、オクターヴ回帰をする事により「閉じた音律システム」を導引する所にあります。

これはつまり、600セントも1800セントも同様に考える事が出来るという事とも等しい訳です。600セントという単音程は「半オクターヴ」であり、1800セントは半オクターヴの複音程という姿なのであります。

調性が希薄になる状況をコード進行的に俯瞰すれば、カデンツという終止感を標榜する必要が無くなる訳ですから、ワンコードでコードの上音(つまりアッパー・ストラクチャーをがめつく)を欲する状況があっても許容できる状況ですし、コード進行そのものは弱進行であっても誹りを受けません。

何より、和声の上音を稼ぐという状況はドミナント・コードのテンション・ノートを稼ぐ以外に、副和音=ドミナント・コード以外のコードのテンションをがめつく事にも等しい状況であります。

そうして下属和音(サブドミナント・コード)のテンション・ノートを稼ぐ場合、長音階でのⅣ度上の13thコード [ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ] と、短音階でのⅳ度上での13thコード [レ・

ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ] の両者に内含される [f・h] の音(※三全音として知られる音)は複音程に引き延ばされている事を知るのです。

複音程として引き延ばされている状況は、低次の音程比へ収斂しようとする音楽的な重力が希薄になっている事でもあるので、

[5:7] [7:10] が

[5:14] [7:20]

という風に引き延ばされている状況なのです。それは600セントという音程が1800セントに引き延ばされて解釈している事と同じなので、この1800セントという音程に対して半音階=100セントという分割を棄て去り、任意の音程数で割譲する事を企図して「4」で割った時には「1800÷4=450」という、四分音を見越した音程が出来上がる訳です。

更に付言すると、450セントというのはオクターヴから見て陰影分割(=音程の端切れを生む)を想定した時の「1200-450=750」という、先述の長五度と同等の音脈を得ている事に等しいのであり、微分音の活用とはこうした因果関係を利用して音楽に利用されているというひとつの素晴らしい例をグローヴァー・ワシントン・Jrがさりげなく見せてくれているという訳なのです。

こうした複音程の等分割のアプローチは、坂本龍一がYMOのアルバム『BGM』収録の「1000 Knives」でのキーボード・ソロでも耳にする事ができる微分音のアプローチと同様の物であります。

※YMOの「1000 Knives」でのソロで用いられる微分音が本曲と同じ音高という意味ではない点に注意。「1000 Knives」での微分音(下記動画2分38秒〜)は [a] 音より50セント低いAセミフラットの物。それを [c] 音基準に見た場合Aセミフラットは850セント高い所に位置する事となるが、これは単音程の完全四度を複音程化した完全十一度=1700セントを2等分した音脈であると同時に、[c] 基準のブルーノートの1つである [e] より50セント低いEセミフラット(+350セント)の鏡像音程= [c] より「-350セント」という音脈でもあり、本曲と共通するのはあくまで《複音程からの分割》という脈絡であるという意味。

また、最近では田中秀和作曲の「DIALOG+」という声優ユニットが歌う「アイガッテ♡ランテ」という楽曲で二声の長三度が平行で3単位八分音(75セント)ずつ下行するというアプローチを確認する事ができます。

単声部を抜粋すれば、短三度が4分割(=300÷4=75セント)という状況で音梯を辿っている事になるので、短三度というのは「四半オクターヴ」でもあり、更にそれを4分割したという訳ですから、音程分割自体も理論的に裏打ちされたアプローチであるので、よもやこうした微分音アプローチをサブカル界隈で使われる様にまで彌漫する様になったというのは驚きでもあります。

時代を遡れば、アリストクセノスの『ハルモニア原論』で体系化されていた「ヘーミリオンのクロマティック(≒76.5セント)」に近似する音程でもあるので、こうした所からも3単位八分音という音程が決して奇を衒っただけの物ではない音楽的因果関係を持つ物なのだという事に理解が及べば微分音の取扱いも決して難しい物ではない事があらためて証明されたという訳です。

「アイガッテ♡ランテ」は変ト長調で書かれるG♭ミクソリディアンやGメジャー・ブルースに移旋する類のモードであるので、所謂微分音コーラス開始部分は上声部こそトニックの5th音 [des] であるものの、その三度下でハモる事となる下声部はトニックのメジャー3rd音ではなく、「同位和音」での三度音なのでマイナー3rdという短三度を採る事になり、楽譜でもそれを明示する必要が出て来ます。

同位和音とは島岡和声流に言えば凖固有和音という同主調での和音という事となります。同位和音という呼称は松本民之助やレンドヴァイの中心軸システムでのバルトーク論などを視野に入れると遭遇する物でありますが、こうした同位和音というのは必然的に同主調のトニック・コード同士が視野に入る事となります。

つまりは、根音を共有するメジャー・コードとマイナー・コードが併存し合う状況は、同位和音を得る事に依って和声的状況を俯瞰するという意味になるので、これはデイヴ・スチュワートの著書にて《ドミナント♯9thコードの実際は♭10thである》という言葉を見事に裏付ける事となる状況となるのです。

但し、ドミナント・コードを基とするコード・サフィックスの類で「♭10」と表記する例はありません。コードというのは基本的に全音階を同度〜13度音程に引き延ばして三度音程ずつに充てて見做している(※半音階を俯瞰する時は23度音程までに引き延ばす)ので、三度音程ずつの堆積は自ずと [1・3・5・7・9・11・13] という順に排列される事になり、そこには「10度何某」という音程は存在しないのですから、コード表記としてはスンナリ相容れない物となってしまうのです。

例外的に付加音(2・4・6度など)やsus4コードでは [1・3・5・7・9・11・13] 以外の度数が生じますが、和音を形成する完全和音(=メジャー・トライアド or マイナー・トライアド)を基の形に対しての一時的な変化或いは付加音という特殊な状況を敢えて和音表記にしているだけに過ぎないので、こうした例に倣って「♭10」というドミナント・コード上でのオルタード・テンションを是認する事はできません。

然し乍ら、実際には「♭10」という音が発生した状況にも拘らず、コード表記体系の側から「♯9th」として想起する必要があるのが、今回の「アイガッテ♡ランテ」となります。

但し、本来の「♭10」をたかだかコード表記の為に「♯9」とする訳には行かない(想起はしても表記は許されない)ので、コード表記は「G♭7alt」としているという訳です。

斯様な状況下ですので、[ges] =「G♭」音から上方にある短三度は自ずと [heses] =「B♭♭」となるのです。

因みに「B♭♭」を見慣れないからと言って、読みやすかろう「A」へと勝手に読み替えてしまうのは最も酷い誤りであるので注意をして欲しい所です。そもそも異名同音は、自身が読みやすい様に変えて良いという物ではありません。

つまりG♭から短三度上にある音はB♭♭なのであり、A♮という音はG♭から増二度上に過ぎないという訳ですので、楽譜上での配置が変わるのです。なぜなら [ges] は五線の第3線上にあるので三度上は第4線上に現れる筈です。ところが、自分自身が [a] と読みたいがばかりに増二度としてしまうと、楽譜上では第2「間」に現れてしまい三度音程でなくなる訳ですね。

おそらく、異名同音を自分自身の解釈しやすい方へ読み替えたくなるという人は読譜力に必要な素養が不足しているのであろうと推察されます。ギターを演奏する人なら少なくないでしょうが、鍵盤を演奏する人がこういう解釈に陥ってしまうとすれば相当深刻な問題を抱えている事を自覚されるべきでしょう。

もし出だしの音を [a] にしてしまうと上声部 [des] との音程関係は楽譜上で四度音程に見えてしまい三度の構造を維持しない訳です。

ですので、異名同音を自分の解釈しやすい音にばかり拘泥してしまうと、楽譜上で混乱が生じてしまう事になるという訳です。《楽譜なんか必要としねーよ》という人も少なくないかもしれませんが念の為に申し上げておくと楽譜とは音楽をやる上での全世界共通言語な訳でして、この共通言語さえあればリハーサル(ゲネプロ含)は非常に少なく済ませられるというのもメリットとなるのです。

扨て、「G♭7alt」上の「♭10」は実質「♯9」という事は先にも述べた通りですが、この音は通常ブルー3度としても機能する音脈でもあります。但し、この「♭10」は、本来の和音の響きとして備わる長三度音=「B♭」と併存させる必要のある音として機能させる必要があろうかと思われる音脈です。

オリジナルの伴奏では背景のハーモニーは空虚に為されておりますが、ポップスという状況でジャズ・ハーモニーで重々しくさせない為の配慮であろうかと思います。オリジナルのハーモニーが空虚だからと言って、もしも「B♭」と「B♭♭」の併存を念頭に置かないのであれば「B♭♭」の存在ばかりを優先してしまう事になり、それが結果として「G♭m」で良いのだと誤認されてしまう事を避けるが故の「G♭7alt」という表記でもあるのです。

尚、譜例動画にて各音符に付与している増減の数値は「幹音」からの増減量としてのセント数を表しております。原調が変ト長調である以上、殆どの幹音は変位記号が充てられる状況ですので、[f] 音以外は全音階的に幹音が無い状況です。つまり、[f] 以外は総じて「-100」が付与される状況です。

そういう意味では、本譜例動画で示される「-100」という値はダイアトニック・ノートであるとも考えられます。

本曲の微分音の最大の特徴は、《長三度のハモりを維持した順次ヘーミリオン・クロマティック下行平行進行》ですので、長三度を維持し乍ら75セントずつ下がるという状況という事になります。

これを打ち込みで実現しようとした場合、通常はピッチベンド情報で制御する必要がありますが、 MTS-ESPを使う事でピッチベンドの細かな編集を必要としなくなるので楽になります。

MTS-ESP右上の ‘SCALE LIST’ ペイン内にある ‘TYPE’ 項目の ‘FREE’ をクリックすると「Rank 1 ET」という項目が現れるのでそれを選択します。

すると、’TYPE’ 項目は ‘ET’ へと変化し、MTS-ESP中央のペインに目を向けると ‘SCALE PARAMETERS’ の下にある ‘DIVISIONS’ を「48」に変更すると、DAWでのピアノロールの半音音程は1単位八分音の音梯数へと変化する事になります。この3単位八分音がヘーミリオン・クロマティック(=75セント)のステップという事になります。

尚、’ACTIVE SCALE’ ペイン内にある ‘MAP START’ のパラメータを「C2」辺りにしてやらないと、ピアノ・ロールを編集したりする時はかなりMIDI音域が高い方での編集を余儀なくなれる為、この辺りに下げた方がやりやすいかと思われます。

また、「人間味」を出したい時には ‘PERIOD’ のパラメータを杓子定規な [2/1](=絶対完全八度)にするのではなく、pseudo octave(=擬似オクターヴ)の「1232 cents」にすると、人間味が良く現れるかと思います。三味線や箏の場合は「1195 cents」にした方が良いでしょう。

MTS-ESPの優れた所は、こうしたパラメータが分数/小数(10進数)の両面から制御が可能であり、小数の場合は表示こそラウンドロビンで均されまますが実際には小数点第6位(!)まで入力可能ですし、自然数同士による分数が純正音程であるという風にも制御されていて非常に便利です。

分数の分子/分母の一方 or 双方の値に小数点入力する事も可能で、その場合自動的に再計算されて小数表示の結果となります。3/2という音程比=純正完全五度にイントネーションを付けるべく [2.999997/2] や [3/2.000013] などと入力すると自動的に再計算された結果が小数で反映されるという事です。

MTS-ESPは微分音制御の為に役立つツールとなる事でしょう。この機会にぜひお試しあれ。

近年ではTwitterで、ジェイコブ・コリアーが「ソ─ミ」という短三度音程を任意の音梯数に等分割するという驚きのツイート動画を見せて度肝を抜いた物でして、私も即座に食い付いてHit ’n’ Mixの当時のソフトInfinity(現RipX)を使って解析したツイートを披露した物でしたが、微分音のアプローチ自体はそれほど難しい物ではないという事をあらためて知っておいていただければ之幸いです。

https://twitter.com/sakonosamu/status/1307122973380349952?s=20

扨て「Let It Flow」の本題に戻るとして、本曲は音楽的には「デッド」な音像に聴こえるかもしれませんが、実はBus送りのリバーブは結構潤沢にかけている訳ですね。それを判りやすくする為に4小節という尺を5小節目に行こうとする所の寸止めで終わらせてリバーブの残響を明確にしているというデモ曲なのですが、微分音ついでにそうしたエフェクト関連についてもこの機会に語っておこうかと思います。

本曲のデモに用いているリバーブはArturiaの REV PLATE-140でありまして、このエフェクトの前段に1極フィルター(=-6dB/oct)の1kHzでスロープ・オフするHPFを噛ませ、REV PLATE-140内蔵のHP FILTERは用いていないセッティングで、プリディレイは157ミリ秒にしているという音なのです。

リバーブのセンド量は、157ミリ秒という遅延が如何にもなディレイ音として聴こえない様にレベルを調整する必要があります。自ずとリバーブ音は低く設定する事となりますが、原音と残響に「くびれ」が付く様な設定は絶対回避しなくてはならない設定となります。

リバーブへ送る低域をカットしていないと、こうした遅延差はどれだけリバーブ音を絞っても目立ちやすいのでありますが、こうした低域カットはマルチ・マイク・レコーディングでのドラムなどでも応用の利く設定なのでありまして、《残響という姿は原音という複合音が有している基音若しくは基音に近い低次の倍音の間接音》という事を忘れてはならないのが残響の取扱いなのです。

過剰に存在すると忌避したくなる残響のそれは、低次の倍音の間接音をカットしてあげる事により、原音の彩りを増す物なのです。これについては何れ別の形で詳述する事があろうかと思いますが、リバーブの取扱いという物は概してこういう物なのです。

本丸となるオン・マイク用のセッティングとしてAirWindowsの「Bass Amp」を次の様なパラメータでBus送りでパラレル出力します。

正直な所、この「Bass Amp」の出来はフリーとは思えぬ程秀逸でして、MODO BASSを使う方なら、内蔵のDIとAMP出力を用いるよりも遥かに良い音に仕上がる事でしょう。

上手い事エッジの効いた音となるので、ライン側でドンシャリな音にしてしまった時でも充分中低域を補足し乍ら高域に新たなテイストが加わるという風に音を作って行く事が可能であろうかと思います。

マーカス・サウンドの確立とは、デヴィッド・サンボーンのソロ・アルバム『Backstreet』収録の

音や『As We Speak』(邦題:「ささやくシルエット」)収録の「Better Believe It」などの音の例を指しており、これらの音に当時の私はとても度肝を抜かれた物でした。

82年辺りで見られるマーカス・サウンド変化の萌芽はデイヴ・ヴァレンティンのソロ・アルバム『In Love’s Time』収録の「Street Beat」のスラップが顕著でありますが、本アルバムではオン・マイク音がやや優勢の様です。後述する渡辺香津美のソロ・アルバム『Mobo』収録の「Half Blood」に近い感じと形容すれば判りやすいでしょうか。

ベースのサステインが明らかに違うのでサウンドの変化がより一層明確になるのですが、同時期のスパイロ・ジャイラのアルバム『Incognito』収録の同名曲「Incognito」は完全に確立した感のある物でしょうか。

これらの音にマーカス・サウンドはひとまずの完成を見るのであり、前者の『Backstreet』ではレイ・バーダニが関与しているのですが、レイ・バーダニが関与するサンボーンの前作アルバム『Voyeur』(邦題:「夢魔」)では、まだ旧式のマーカス・サウンドを引きずっているので、これを境にマーカス周辺のベース・セッティングやオン・マイクに関する技術的なノウハウが変化したのであろうと思うのです。

アルバム『夢魔』でのマーカスの大きな特徴は、スラップのプル直後のハンマリング・オンに対して「同度進行」つまり同じ音を別の奏法である「サムピング」を用いて揺さぶりをかけたフレージングを顕著に使って来る様になった所でしょうか。

後者の『As We Speak』はハワード・シーゲルが関わっており、この人はジャコ脱退後のウェザー・リポートのアルバムなどに関与していたエンジニアです。アルバムごとに大きな音質差を生じていたマーカスが「ギラつき」のある音へ変容していった特徴的な変遷期であります。

この頃のウェザー・リポートのベースはヴィクター・ベイリーで、アイバニーズのRB-999を使用していた頃でした。その後ペンザ・サー製のジャズ・ベースを使う様になっていたのですが、ペンザ・サーのジャズ・ベースのピックアップ・レイアウトも70年代のレイアウトを踏襲していた事は意外にも知られていない事実であります。

ヴィクター・ベイリーのペンザ・サーのジャズ・ベースはフレットは60年代風の細めのもので、弦高もやや高いので、プルは結構厚ぼったい粘りのある音になるので、そうした点から勘案してもピックアップ・レイアウトが70年代のそれを踏襲する物であっても音の面ではマーカスのスラップとは全然異なって聴こえるというのも不思議な所です。ネックのシェイプも60年代の造りを踏襲しているので70年代っぽくならないという事も起因しているのでしょう。

とはいえこうしたノウハウは、渡辺香津美のソロ・アルバム『Mobo』でのマーカス・サウンドはおとなしい物で、このアルバムのエンジニアはダグ・エプスタイン。ライン音ではなくオン・マイク音がやや優勢でくぐもった感じのマーカスのスラップ音なのですが、「Half Blood」でのマーカスのスラップ音はやはり「らしさ」を感じさせます。

当時のトレンドであったゲーテッド・リバーブの利いたスネアの音は今でこそ時代を感じますが、オマー・ハキムのビートには相性の良い音で、よもやフュージョン界でこうしたカッコいい音を聴くとは思わなかった! とばかりに当時は愛聴した物です。これが83年の事。

そうして84年に入り、デヴィッド・サンボーンのスタジオ・ライヴとなるアルバム『Straight To the Heart』が発売となり、「Run For Cover」は曲中のベース・ソロを提げて一躍その名を世のベース小僧の間に知らしめる事となり、デイヴ・グルーシンのソロ・アルバム『Night-Lines』がリリースされる頃には先述の様にオン・マイクとライン信号の使い分けが顕著に聴かれる様になったのでマーカス・サウンドの核心と言える秘密は徐々に正体を現し始めていたという訳です。

斯様にマーカス・サウンドを例示すると、《明らかな音の変化》と《オン・マイク音の差異》とやらがお判りになろうかと思いますが、前者はベースのサステインそのものが関与しているというベース構造に起因する音の差異を指しており、これはベースを実際に触った人ではないとなかなか実感しにくいかもしれません。

後者のオン・マイク音の差異というのはあらためて例示する事で顕著な差異を実感できるかと思います。この点にある程度のバラつきがあるのは致し方ないでしょう。オン・マイクは空気を伝播した状況を収音するので、電気回路上の遅延よりも大きな遅延差を生じます。概ねスピーカーから10センチ以内に収まるでしょうが、指向性の広いマイクでないとベース・アンプのキャビネット・カバーが太い金属製の網状のものだと回折によって異なるキャラクターに変化した音を収音してしまいがちです。

オン・マイクを活用したサウンド・メイキングのノウハウをどれほど有していようとも、遉にレコーディング時の気温(室温)の状況まで完全に同一の環境を作る事は不可能でしょうから、これにてライン信号とオン・マイク信号との間で生ずる遅延を巧みに音作りに活用しても全く同一のセッティングは得られなかったでしょう。故にマーカスの音に僅かな違いが生ずるのは合点の行く所であります。

マーカス・サウンドのオン・マイクの中には12インチのスピーカーと思しき音も存在するかと思います。特に初期の録音に多い「野暮ったい」音の類がそうなのであろうと推察するのでありますが、2wayや3wayなどのキャビネットで10インチや12インチをそれぞれ2系統のオン・マイクを付与していると思われる音もあります。

12インチは特に厚ぼったい音になりがちなので、ベース・サウンドでは腐心したのではないかと思います。

また、ジャコが寵愛して已まなかったAcoustic製のアンプは基本的に歪みやすいキャラクターに加えて高域のレスポンスが抑えてあるタイプなので、スラップ音、特にマーカス・サウンドを企図する人にはオン・マイク録音には適していないアンプの類のひとつと言えるでしょう(※81年辺りのマーカスは、モントルー・ジャズ・フェスなどでAcoustic製の12インチ・スピーカー搭載モデルを使用していたりしますが)。

トレース・エリオット製も歪みやすいキャラクターを備えていたアンプでした。意外にもフェンダー社のBassmanやAmpeg製の10インチ8発キャビネットは高域レスポンスも頗る良く、オン・マイクに適したアンプであろうと思います。

マーカス・サウンドならばSWR製を! と推したい所ですが、コスト・パフォーマンス的にも音質面でも最もお勧めなのは、PEAVEY製のピエゾ・ツイーターを具備したベース用キャビネットですね。これはオン・マイクにもベース自身のモニタリングの為にも素晴らしい音で、昔の尖ったロゴだとHR/HM系!? とばかりのレッテルを張られ過小評価されたきらいがありましたが、PEAVEY製のキャビネットを侮ってはいけません。

信頼できるDI出力を装備したプリアンプさえあれば、Amcron(現crown)製のパワー・アンプにPEAVEY製のキャビネットを使った方が、音量を稼いでもどこまでもクリーンな音を得られる事でしょう。

扨て茲からは「Rio Funk」の譜例動画解説を併せてする事となりますが、この譜例動画のデモ曲のMODO BASSは、ライン信号の他に2系統のオン・マイク信号を並列に出してその後トータルにBus送りしてdbx160を通過させているという音です。

特に12インチっぽいスピーカー感を演出するのに用いたのが、これまたフリーウェアのプラグインであるAnalogObsessionの ‘KABIN’ であります。これはなかなか太い存在感のある音を付与してくれるので、概ね40マイクロ秒の遅延を付けてブチ込んでやればなかなか好い音になるのではないかと思います。

私の場合は更にもう1系統、AirWindowsのBass Ampを使っているという訳です。勿論数十マイクロ秒レベルの遅延は与えた上で位相をライン信号に合わせてやれば良いのです。

マイクロ秒レベルのディレイ操作はLogic Pro XならばSample Delayを用いれば良いので、48kHzのサンプルレート周波数ならば1ミリ秒が48サンプル長となるので、1〜48サンプルで設定すれば僅かな遅延差を得られるという訳です。

そうした範囲で設定したサンプル長の値が、何某かの特定の周波数に対して「全周期」となった場合は勿論その周波数はスポイルされてしまう訳ですが、増幅される周波数も生じるのでこちらのキャラクターが強く反映される訳です。

もっとも、オン・マイク側のレベル設定をライン信号より優勢に採らない限りは特定の周波数の全周期に合致してしまう遅延差が合っても完全にはスポイルされる訳ではないので、オン・マイク側を副次的な付与として使う限りは完全に逆相としてスポイルされる訳ではないので積極的に活用して大丈夫です。

斯様にして「Rio Funk」の方のオン・マイク処理の方が凝った設定となっているのですが、原曲の方は単に大きいサイズ(12インチ以上のキャビネット)のオン・マイクが優勢となっているのであろうと思います。

本曲の譜例動画で用いたフォントはAdobeのSonataとIRCAMのomicronです。omicronのそれはOpenMusicで使われる物ですが、非常に細かい微小音程に対応しているので用いたのでありますが、殆どが嬰種微分音記号なので、変種で用意されているのはよっぽどポピュラーな変種微分音体系しか用意されていないので使用する際には注意が必要でしょう。

Sonataフォントとのデザインの相性が良い事もあって今回用いる事にしたのですが、何よりベース・ソロ冒頭は四分休符を置いて入るという事から私個人としてはSonataフォントの四分休符のフォルムはミヤマクワガタの様な凛としたフォルムが好きなのもあって選択したという訳です。

基本的にIRCAMのフォントはSonataか嘗てFinaleに同梱されていたPetrucciとの相性が良いのですが、ト音記号のフォルムが細めなので貧相に見えてしまうのですね。

但しそれはWeb上での話で、一旦紙に印刷するとノーテーション・フォントの類はWeb上のそれよりも幅広く見えるものです。言わば「平体(ひらたい)」がかって見えるので、Web上での視覚的なそれが紙の上では異なるのが実際なので、Web上のデザインばかりで判断してしまうのは早計ですのであらためてご理解いただければと思います。

扨て、「Rio Funk」の譜例動画を確認するにあたって最も念頭に置いてもらいたい事は、スライドとグリッサンドの使い分けであります。

私の使い分けとしては、スライドの場合は、その「滑奏」(=かっそう)の過程でのピッチ変化よりも拍節感が曖昧=音符の歴時が明確でないという状況で用いております。

他方、グリッサンドはスライドの滑奏よりも過程で生ずるピッチ変化&拍節感が明瞭であるという前提で用いております。ポルタメントはスライドとグリッサンドの中庸を意味しています。

これら2つの前提の他に、破線スラーを用いている場合は「過程のピッチ変化が曖昧」でも良いという状況で用いており、普通のスラーは中庸、直線でスラーやグリッサンドを形容している時は最も滑奏過程のピッチ変化が明瞭という意味で使っております。

即ち、ある音から音までを直線で「g.」と記載している時は、そのグリッサンドの過程での各フレットの山の感じが勇ましいほど明確に現れる様な感じを示すという風に用いているのです。

1フレットの上げ下げだけで、フレットの山の高さに頼ってポジションを移動させただけの、拍節感も不明瞭で鼻水垂らし乍らでもペース側の設計で自ずと変化する様な滑奏ならば「スライド」という風にしている訳です(笑)。

勿論、フレットの上げ下げが何フレットにも及ぼうとも、滑奏過程のそれが別段明確な感じでなければグリッサンドではなくスライドという風な意味合いで用いているという訳です。

その上で、「Rio Funk」で用いられているチョーキングは微分音として表さざるを得ない箇所が随所にあり、しかも四分音の採り方がとても正確な箇所があるので、これは看過できないなという事もあって、こうした機会に是非とも語っておこうと思いあらためて譜例動画を追加して製作したという訳です。

譜例動画中の音符に付与される数字は幹音からのセント数の増減量を意味しております。例えば、ソロ3小節目2拍目以降に付与されている数字は、チョーキングの上げ下げに依る増減量がセント数で表されているという意味になります。

7小節目の微分音を表しているセント数の増減量も同様です。

8小節目4拍目以降から急峻なポルタメントが使われていますが、もしかするとマーカスのこのポルタメント部分は左手を低音弦側から指板を覆う様にしてネックをくぐらせるのではなくネックを被せる様にして押弦してのポルタメントかもしれません。

こうしたプレイはトム・スコットのライヴ・アルバム『Apple Juice』収録の「Instant Relief」でのベース・ソロでも、恐らく指板側から被せるタイプのポルタメントと思しきプレイを聴かせております。

まるで「ええっ!?」と言わんばかりのポルタメントでありますが(笑)、私はこうした状況も採譜しないとしっくり来ない質なので、どうしても歴時を充ててしまうのです。こういう音楽的状況を楽譜の上で簡略化する表記のそれに納得が行かないのです(笑)。

14小節目2拍目の冒頭のA♭は決してGではないので注意されたし。これをGだと採ってしまっている人はかなり多いです。どう聴いても「♭Ⅱ度」相当の音で、原調に揺さぶりをかけているアプローチです。

扨て、15小節目3拍目で生ずるDセスクイフラット(-150セントで表記)の音ですが、これはマーカス、本当に素晴らしいほどに正確な四分音です。これがあるから他の微分音も映えると言って過言では無いでしょう。

16小節目2拍目の音符に「4・3」と振られている数字は「弦」を表しています。尚、同小節4拍目の「3拍4連」は、「付点八分音符の歴時の4つ割り」という意味ですのでご注意を。その上で僅かにE弦をベンディングしているが故の微分音なのです。

17小節目以降はコードを充てなくとも別段構わないのでありますが、便宜的乍らもコード想起をして充てる事にしました。

18小節目3拍目での「3拍5連」は「付点八分音符の歴時の5つ割り」という意味です。

19小節目4拍目でのDセミフラット(-50セント)の四分音の正確さも見事です。

20小節目2拍目のグリッサンドは、過程の音程明示するする事は避けました。但し、グリッサンドなので、過程の音程変化は明瞭であるという事を遵守した上で滑奏の速度はプレイヤーの解釈任せとしている表記に留めました。ロー・ポジションなので、歴時を細かく充てずとも似たプレイになるであろうという考えからです。ですので、滑奏の下限としてTAB譜側で「(2)」という風にフレット番号を付与しているのです。

最後の24小節目は単にグリッサンドの半音階的な上行と下行を「愚直に」全音階的半音階の書法に則って書いたものであります。

全音階的半音階の書法というのは、背景の和声の関与を抜きにして上行形は嬰記号、調号が変記号で作用している箇所を本位記号で書き、下行形を同様に変種&本位記号で表すという物です。

実はこの全音階的半音階の書法は、シュテファン・クレールなどを筆頭に確かに教科書通りの書き方であるのですが、これが最も功を奏するのはパート譜なのです。

私の通常の書法は、和声に随伴する変化記号の採り方です。オルタード・テンションや変化記号の数の多い調号でも臆する事なく和声から見た時の相関関係を変化記号として表す物ですので、時として仰々しくなります。その上で、そうした仰々しい場面でも和音外音という状況が生ずる事はジャズでも偶にあります。

概ねこうした音を西洋音楽の例で例えるとなると、ベートーヴェンの「エリーゼのために」の冒頭のドミナントでの [dis] 音を挙げればジャズ/ポピュラー音楽界隈の人でも納得する和音外音なのですが、つまるところ「E7」が相応しい属和音の状況で「D♯」を自然に使うというもの。

この場合の和音外音は下接刺繍音という位置付けですが、日本のロック系統だとラルク・アン・シエルの「虹」での《時を止めて〜》で使われていたりするそれと同様です。

こうした和音外音が必要な時には全音階的半音階の書法で書き足しますが、私の場合、調号なしの楽譜を書かない限りは何某かの調性の影響を受けているという解釈で楽譜を書いておりますので、楽譜上のそれはパート譜でない限り全音階的半音階の書法では描きません。

ところが、本譜例動画冒頭はいきなり「ブルー五度」を書いておりましたよね。ト短調から見れば「D♭」。大概の人は「C♯」と書いてくれとボヤかれる事の多い物です。

これがブルー五度である以上、属音の半音変位として書かなくてはならないのですから、決して下属音の上方変位とは書く事など是認出来るワケもないんですね。

しかも直後には「減四度」まで明記せざるを得ない状況ですので、下属音の下方変位を長三度と同様に書く事など是認出来る分けも無いんですわ(笑)。

これがパート譜であるという状況で、仰々しい半音階的動作を全音階的半音階書法で済ませるというシーンならまた別なのですが、ベース・パートだけしか表していない譜例であろうと、私は背景に備わる調性との兼ね合いで、こうした音は簡便的&通俗的な書法を選びません。そうした事を罷り通らせるからこそ愚者が多数生産される訳ですので、こうした所は忸怩たる思いで厳格に取扱っております。

最後に「Rio Funk」の微分音についてもう一つ付言しておきますが、原曲のカウベルはA♭よりも1単位八分音低い(-25セント)微分音となっています。譜例動画でもその微分音は踏襲しておりますのでご安心のほどを。