三全音が齎す音脈再考 [楽理]

扨て、D♭7という和音が実際にはD♭(+6)だったとしても、その和音が鳴る音は物理的には同じ音である事に違いはないのであります。それらに対して差異が生ずる場合「和音外音」という組織が異なって附随して初めて夫々には差異が生ずるのであります。ですからD♭ミクソリディアンにもD♭リディアン・ドミナント・スケールにも原調の非常に重要な主音をスポイルしてしまう事となり、結果的にはこれは局所的な転調を孕んだ物となってしまっているのにG7 -> Cというコード進行に於て「G7」上でD♭7を想起したアプローチというのは転調を行ない乍ら又戻って来るという行動を取ってしまっているという訳です。原調の主音が属和音上ではコード的にアヴォイドだからといって、これを後続和音に進行するまでの間一切現われる事なく取扱えるからといって、オルタード・テンションを羅列するだけのスケールに準えたフレージングをしてみたり、単なる局所的な転調のアプローチでしかないにも拘らず、その自分一人だけが転調した世界観を俯瞰して捉える事も出来ずに、アヴォイドとして現われないモード・スケールを有り難く使っているだけの連中に高度なフレージングとして活用できる訳もありません。

例えばFハンガリアン・マイナーの第6音をモードとする旋法を用いれば、基となる原調の主音を活かしたままに、そこで生ずるテトラコルド(4音列)の2組での最小限のオルタレーション(D♭、A♭音)で済ませ乍ら用いる事が出来、それ以外は前後の整合性を卑近なオルタレーションまみれの音に与る事なく取りつつ、長旋法の音組織を遺す様にして取扱える事ができる訳です。

こうしたアプローチをG7というコードから俯瞰してみると、結果的には長調のG7 -> Cという進行であっても短属九として揺さぶりをかけつつ、異名同音としては♯11thに等しいもののブルー五度たるD♭音が生じた結果として現われる事になる訳です。

扨て、コルトレーン・チェンジと呼ばれる物は「Giant Steps」での二全音/四全音という音程で跳躍していく音脈を指して事のダブル・ミーニングを孕んだネーミングであるのは推察に容易いのでありますが、ここには実は、ヒンデミットが提唱した三全音の結合差音が大きく依拠した関連性であるという事まで述べられていないのは非常に残念な事でもあります。

以前にも譜例に示した様に、ヒンデミット著『作曲の手引』で取扱う三全音は、狭い三全音と広い三全音を厳格に取扱っている為、それらから生ずる結合差音は二義的な結果を生む訳でありますが、この二義的な結果というのは12等分平均律社会からすれば多義的な解釈を生む事となります。

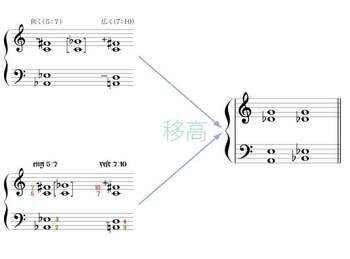

次の譜例は以前にも示した三全音の結合差音を示す物に、今回あらためてG7とD♭7という二つの「両義的」なドミナント7thコードから生ずる結合差音を「移高」させた物として見る事のできる様に示した物です。すると、G7とD♭7との和音の間で新たに生ずる三全音は夫々の根音 [des - g] な訳ですから、その音程(三全音)を狭い&広いという風に二義的に解釈すると2通りの結合差音を生むという事を示している訳であります。

つまりG7とD♭7の両方からは、A7を生む事にもなり、E♭7を生む事にもなる訳です。G7とD♭7というペアが、長二度移行してA7とE♭7を生んでいるのではなく、G7に対してリラティヴ(relative)にE♭7が生じていて、同様にD♭7に対してリラティヴにA7を生んでいるという風に見る必要があります。

結果的にはA7とE♭7が生じた際には、其処から際限なく同様にC♭7(以下B7)とF7を更に生じさせる事も視野に入る訳です。B7とF7を生ずる脈絡は、G7とD♭7とのペアとの直接の脈絡ではありませんが、結果的には転調している様ですが、こうした脈絡にも通ずる様になる訳です。すると、今回の譜例には敢えて示していない「F7」という、副七での下属和音がドミナント7thコードとして生ずる脈絡を得ている事になるのですが、このF7が、原調はハ長調であり乍らCメロディック・マイナーのⅣ度のF7としての同義性を持ちつつ、結果的にハ長調という原調の余薫とCメロディック・マイナーが本来持っている短旋法性の長・短双方の性格を具備する関連性が露になる訳でありまして、こうした時こそ、本来メロディック・マイナーのⅣ度というのはフル活用すべきなのであります。

また、メロディック・マイナーのⅣ度で現われるⅣ7の和音は、結果的にそれがドミナント7thコードであり乍ら下方五度進行を匂わせない閉塞した組織で生ずる和音である為、実際には「♭Ⅲ△7aug (on Ⅳ)」という形で用いられる事の方が多いのであります。ドミナント7thコードから生ずる卑近なオルタード・テンションを嫌っての事であります。過去にもアジムスの「A Presa」でも示した Fm9 -> A♭△7aug (on B♭)というコード進行を示した様に、メロディック・マイナーのⅢ度(=♭Ⅲ)の2度ベースというのはグッドソール(=ブランドXのギタリスト)作曲の「Voidarama」でも例示しましたし、他にも色々例示したと思いますが、メロディック・マイナー・モードに於けるⅣ度の和音を丁重に取扱うからこそ、それをドミナント7thコードという形で使うには余りに卑近な為、往々にして「♭Ⅲ (on Ⅳ)」の形で使わざるを得なくなるのは、その和音から奏されるフレーズを見越しての事であり、和音がドミナント7thコード型であると、どうしても下方五度進行を示唆しがちになるのを避けての事であるのは明々白々でありましょう。

G7とD♭7がまるでポリ・コードのように併存すると、異なる三全音組織からの結合音が別のドミナント7thコードの組織を引っ張って来るかの様に見えるかもしれませんが、G7から見たD♭7というコードに於ける非コモン・トーンは♭9thと♯11thに等しいだけの事で、仮にG7に対して(♭9、♯11)というオルタード・テンションというエクステンションを備えた和音というのはある意味ではG7とD♭7のポリ・コード状態とも歪曲してみる事が可能なのでもあります。つまり、オルタード・テンションの組み合わせに依っては、異なる三全音組織を併存させるポリ・コード状態を生ずるという意味でもある訳です。

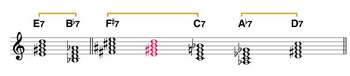

こうしたポリ・コード状態というのは複調の状況と見做し得る状況でもあります。異なる三全音が生ずる事に依って、そこから生ずる新たな結合音を見据えた音の関連性は、本来並列的に生ずる別の音脈であるにも拘らず、それを垂直的に同列に用いる事が出来る状況になるという訳です。つまり、G7(♭9、♯11)から齎される音は結果的にA7とE♭7を巨視的に同列に見る事が出来てしまうという訳です。母体のG7が奏鳴している状態でA7若しくはE♭7の音脈を使うという事は、まるで和音進行をしているかの様に映るかもしれませんが、実際にはG7というジャイロが微動だにせずに並列して用いている状況に等しい訳です。こうした状況を好意的に解釈して背景の和音をG7 -> E♭7 -> B7 という風に「恰も」進行させればこれはコルトレーン・チェンジに等しい状況を生ずる事にもなる訳です。後続のドミナント7thコードの直前に下方四度のマイナー・コードを附与すればG7 -> B♭m7 -> E♭7 -> F♯m7 -> B7という風にもツーファイヴ解体して用いる事も出来る訳です。

G7から偶々平行短調側で生ずる音脈のE7を視野に入れた時、E7及びB♭7での三全音のペアから生ずる結合差音からの音脈の「F♯7とC7」という新たな三全音を持つドミナント7thコードのペアを生ずる事になります。先の長音程組織から得られた結合差音の音脈によって「B7・F7」という和音を生んで、特にその中でのF7が、原調の下属和音をブルー音度を附与する和音と変じた事で「ブルース色」が強まっている事を思えば、今回こうして「F♯7とC7」では、原調の主和音がブルー音度を纏う様になるドミナント7thコードが生ずる訳です。

こうした事を鑑みると、新たなる三全音組織から結合差音の関連性から生ずる新たなる音組織はブルー音度を纏っているというのは非常に運命めいた物を感ずるかもしれません。然し乍らこうした音脈はブルックナーの時代には既に使われていた訳でありまして、特に原調の音組織から半音違いで生ずる音組織の活用を重視する様に変って行ったのが西洋音楽界であります。

主和音にブルー音度が附与される様に映る事を注目するのは、それがブルースの示唆でもあるという不思議な関連性もあるからでありますが、それ以上に注目したいのは原調のG7に対して半音違いで生ずるF♯7という音の起りでありましょう。同様に新たなる三全音組織として「A♭7・D7」も生ずる事を踏まえるとG7の半音下ばかりでなく半音上にも脈絡を生ずるという関連性を持つ事になります。

例えばジョン・スコフィールドは顕著であり、おそらく彼本人とて感覚的であるのかもしれませんが、G7というコードに対して半音違いのアプローチというのは、こうした音脈の関連性に依拠する物と分析する事も可能な事なのであります。

ジャズのアプローチというのは多くの要素から一つの結果を得ている事が多く、第三者が一義的な答を見付けるのは無謀でもありますが、多義性のあるプロセスを詳らかに分析する事に依って得られる答えには多くの示唆に富んだ答えを導きだす事ができます。ジャズという物がそもそも楽音を正視しておらず偽りや訛りを伴ったイントネーションのある音楽故に、そこから出て来る音に一義的な答を求めるのは無謀だと言う人は居られるでしょうが、あるプレイヤーのアプローチから生じた「異端な音」という結果は、それに対して多くの要因が孕んでいようと異端な音であるとする規準から逸脱した音については某かの関連性を見抜かなければなりません。その逸脱した音が生まれた結果は一つでしかなく、音楽としての多胎児を産んだ訳でありません。つまり、ある準則から外れた音というのは、多くの要因が絡んでいたとしても出て来た結果には要因の数だけの結果がある訳ではないのであります。

ジャズというジャンルを巨視的に見た時、これには多くの要因があり答も一義的ではありません。ジャズという音楽に対して一つの答しか無いとするのは無謀な事です。ですが、これを細かく見て行った時にある規準から外れている音に対して詳らかに見て行くと、巨視的に捉えてはいけない状況というのが徐々に露になって来るので、同等の論理で扱う事は答を見失う事になるのです。

つい最近私はTwitterで次の様なツイートをした物です。

「1つの結果に対して単一の原因ではなく複合的要因がある場合、原因はたった一つでしかないという風には決して決める事はできません。科学や物理学の証明ならまだしも。ジャズという音は、それ自体正視していない嘯くイディオムに立脚していて、偽りと衒いの音楽とも言える。そこに一義的な答えは無いよ。」

というツイートですが、このツイートが意味しているのは機能和声社会での調性という準則から見た時の見立てから得た「対比」であるので、ジャズという音楽を常にこの見方で捉えるというのは誤りとなります。あくまでも、機能和声に準じた音楽との比較である時、こうした捉え方は有効であるという事に過ぎません。

例えばマイルス・デイヴィスの「Tomaas」という曲は、一部に四分音梯(=クォーター・トーン=半音の半分)を用いているのは過去にも例示した通りであります。

マイルスが四分音を用いたというのを第三者が分析する場合、そこには多くの要因が孕んでいるであろう事は明白であり、たった一つの事象(結果)に対して一つの要因だけではない物が絡んでいる事は推察に容易い事ですが、本人からの告白があったとしてもそればかりを一義的な物として捉えてしまうのも音楽的な陥穽があると思います。それはマイルスの発言に対して信憑性に足らないと断じているのではなく、マイルスがどれほど正直な告白をしようとも、音楽的な要因として俯瞰した場合、マイルスが捉えているたった一つの解釈があったとしてもそこには多くの複雑な音楽的な要因が重なり合って生じた事実であろうというのは間違いない事でしょう。第三者が四分音という「差異」を感じた結果に於て、「四分音とはなんぞや!?」と事実を考察する事に関しては、一つの結果に対して一義的な答を得るという事を示す物であります。四分音そのものを調査する場合、茲では一義的な答が必要とされるシーンなのですが、四分音という通常とは異なる差異を見出す事を可能としたのは通常の12等分平均律社会に準則しない音が露になったからであります。

然し乍らマイルスの出した音の四分音という結果に対して、四分音の成立に際して一義的な答(その音の成り立ちと歴史などの背景)を得たからと言って、マイルスのアプローチも一義的な物でしかないであろうと推測するのは無謀という風に私は述べている訳です。つまり、一義的な解釈をするシーンと多義的な解釈で済むシーンを履き違えてしまうと、音楽の向き合い方も丸っきり変ってしまう(落とし穴)となるから、言葉の上でもきちんと意味を汲まないといけない訳です。

処が文章を惰性のままに読んでしまう様な人は、「左近治の言っている事は一体どっちなんだ!?」とばかりに、己の理解の及ばぬ事を責める事なく、概ね私の側を責めたりする物なのです(笑)。理解に及ばぬ物は嘘やトンデモ扱いされるのが関の山となってしまう訳ですね。数学や物理学の世界でしたら、例外を認める事なくその法則に対して原因と結果は一義的でなければなりません。これが証明できなければ新たな元素の発見という事もままならない訳ですから。

しかし四分音という「元素」を以てしても、そこで生ずる化合物(=音楽)に一義的な解釈を求めようとするのは無謀な事です。音楽というのは我々が長調や短調の夫々に「明暗」を感ずる様な共通認識はあれど、長調の音楽を聴いて誰もが明るくなる訳でもなく、音にそうした素因がある訳でもありません。主音や属音の周囲に群がる音の「素」。これが複合的に合わさって、時には跳躍を広く、時には狭く順次的に進み乍ら、主音や属音や協和音程というポケットに収まる事で音楽を直視・正視する情緒が生ずる事を忘れてはなりません。この情緒は共通認識ではあっても一義的な答では決して無いのであります。

話は変わって、以前にも取り上げた事のある属啓成の半音階的偽終止進行の譜例を今一度確認する事にしましょう。この譜例からお判りになる様に、G7という先行和音を異名同音にこねくり廻して、HdurつまりB△に解決するという物。畢竟するに、通常ハ長調域のG7はC△という主和音へ解決する様に進行する物ですが、この場合更に原調の主和音の半音下のB△に解決する事となる訳でありまして、つまりは六度進行と同様の脈絡を得ている訳です。今回の記事にて最初に例示したドミナント7thコードの関連性は基のG7からrelativeに、つまり三度下方に生ずる音脈でしたが、これは逆に三度上方に生ずる六度進行と見做し得る物ですので、結果的に上下に二全音/四全音を生ずるコルトレーン・チェンジとは、きちんと西洋音楽方面からも説明し得る例なのであり、なにもジャズ畑のジョン・コルトレーンを妄信すべき物でもないのであります。

例えばFハンガリアン・マイナーの第6音をモードとする旋法を用いれば、基となる原調の主音を活かしたままに、そこで生ずるテトラコルド(4音列)の2組での最小限のオルタレーション(D♭、A♭音)で済ませ乍ら用いる事が出来、それ以外は前後の整合性を卑近なオルタレーションまみれの音に与る事なく取りつつ、長旋法の音組織を遺す様にして取扱える事ができる訳です。

こうしたアプローチをG7というコードから俯瞰してみると、結果的には長調のG7 -> Cという進行であっても短属九として揺さぶりをかけつつ、異名同音としては♯11thに等しいもののブルー五度たるD♭音が生じた結果として現われる事になる訳です。

扨て、コルトレーン・チェンジと呼ばれる物は「Giant Steps」での二全音/四全音という音程で跳躍していく音脈を指して事のダブル・ミーニングを孕んだネーミングであるのは推察に容易いのでありますが、ここには実は、ヒンデミットが提唱した三全音の結合差音が大きく依拠した関連性であるという事まで述べられていないのは非常に残念な事でもあります。

以前にも譜例に示した様に、ヒンデミット著『作曲の手引』で取扱う三全音は、狭い三全音と広い三全音を厳格に取扱っている為、それらから生ずる結合差音は二義的な結果を生む訳でありますが、この二義的な結果というのは12等分平均律社会からすれば多義的な解釈を生む事となります。

次の譜例は以前にも示した三全音の結合差音を示す物に、今回あらためてG7とD♭7という二つの「両義的」なドミナント7thコードから生ずる結合差音を「移高」させた物として見る事のできる様に示した物です。すると、G7とD♭7との和音の間で新たに生ずる三全音は夫々の根音 [des - g] な訳ですから、その音程(三全音)を狭い&広いという風に二義的に解釈すると2通りの結合差音を生むという事を示している訳であります。

つまりG7とD♭7の両方からは、A7を生む事にもなり、E♭7を生む事にもなる訳です。G7とD♭7というペアが、長二度移行してA7とE♭7を生んでいるのではなく、G7に対してリラティヴ(relative)にE♭7が生じていて、同様にD♭7に対してリラティヴにA7を生んでいるという風に見る必要があります。

結果的にはA7とE♭7が生じた際には、其処から際限なく同様にC♭7(以下B7)とF7を更に生じさせる事も視野に入る訳です。B7とF7を生ずる脈絡は、G7とD♭7とのペアとの直接の脈絡ではありませんが、結果的には転調している様ですが、こうした脈絡にも通ずる様になる訳です。すると、今回の譜例には敢えて示していない「F7」という、副七での下属和音がドミナント7thコードとして生ずる脈絡を得ている事になるのですが、このF7が、原調はハ長調であり乍らCメロディック・マイナーのⅣ度のF7としての同義性を持ちつつ、結果的にハ長調という原調の余薫とCメロディック・マイナーが本来持っている短旋法性の長・短双方の性格を具備する関連性が露になる訳でありまして、こうした時こそ、本来メロディック・マイナーのⅣ度というのはフル活用すべきなのであります。

また、メロディック・マイナーのⅣ度で現われるⅣ7の和音は、結果的にそれがドミナント7thコードであり乍ら下方五度進行を匂わせない閉塞した組織で生ずる和音である為、実際には「♭Ⅲ△7aug (on Ⅳ)」という形で用いられる事の方が多いのであります。ドミナント7thコードから生ずる卑近なオルタード・テンションを嫌っての事であります。過去にもアジムスの「A Presa」でも示した Fm9 -> A♭△7aug (on B♭)というコード進行を示した様に、メロディック・マイナーのⅢ度(=♭Ⅲ)の2度ベースというのはグッドソール(=ブランドXのギタリスト)作曲の「Voidarama」でも例示しましたし、他にも色々例示したと思いますが、メロディック・マイナー・モードに於けるⅣ度の和音を丁重に取扱うからこそ、それをドミナント7thコードという形で使うには余りに卑近な為、往々にして「♭Ⅲ (on Ⅳ)」の形で使わざるを得なくなるのは、その和音から奏されるフレーズを見越しての事であり、和音がドミナント7thコード型であると、どうしても下方五度進行を示唆しがちになるのを避けての事であるのは明々白々でありましょう。

G7とD♭7がまるでポリ・コードのように併存すると、異なる三全音組織からの結合音が別のドミナント7thコードの組織を引っ張って来るかの様に見えるかもしれませんが、G7から見たD♭7というコードに於ける非コモン・トーンは♭9thと♯11thに等しいだけの事で、仮にG7に対して(♭9、♯11)というオルタード・テンションというエクステンションを備えた和音というのはある意味ではG7とD♭7のポリ・コード状態とも歪曲してみる事が可能なのでもあります。つまり、オルタード・テンションの組み合わせに依っては、異なる三全音組織を併存させるポリ・コード状態を生ずるという意味でもある訳です。

こうしたポリ・コード状態というのは複調の状況と見做し得る状況でもあります。異なる三全音が生ずる事に依って、そこから生ずる新たな結合音を見据えた音の関連性は、本来並列的に生ずる別の音脈であるにも拘らず、それを垂直的に同列に用いる事が出来る状況になるという訳です。つまり、G7(♭9、♯11)から齎される音は結果的にA7とE♭7を巨視的に同列に見る事が出来てしまうという訳です。母体のG7が奏鳴している状態でA7若しくはE♭7の音脈を使うという事は、まるで和音進行をしているかの様に映るかもしれませんが、実際にはG7というジャイロが微動だにせずに並列して用いている状況に等しい訳です。こうした状況を好意的に解釈して背景の和音をG7 -> E♭7 -> B7 という風に「恰も」進行させればこれはコルトレーン・チェンジに等しい状況を生ずる事にもなる訳です。後続のドミナント7thコードの直前に下方四度のマイナー・コードを附与すればG7 -> B♭m7 -> E♭7 -> F♯m7 -> B7という風にもツーファイヴ解体して用いる事も出来る訳です。

G7から偶々平行短調側で生ずる音脈のE7を視野に入れた時、E7及びB♭7での三全音のペアから生ずる結合差音からの音脈の「F♯7とC7」という新たな三全音を持つドミナント7thコードのペアを生ずる事になります。先の長音程組織から得られた結合差音の音脈によって「B7・F7」という和音を生んで、特にその中でのF7が、原調の下属和音をブルー音度を附与する和音と変じた事で「ブルース色」が強まっている事を思えば、今回こうして「F♯7とC7」では、原調の主和音がブルー音度を纏う様になるドミナント7thコードが生ずる訳です。

こうした事を鑑みると、新たなる三全音組織から結合差音の関連性から生ずる新たなる音組織はブルー音度を纏っているというのは非常に運命めいた物を感ずるかもしれません。然し乍らこうした音脈はブルックナーの時代には既に使われていた訳でありまして、特に原調の音組織から半音違いで生ずる音組織の活用を重視する様に変って行ったのが西洋音楽界であります。

主和音にブルー音度が附与される様に映る事を注目するのは、それがブルースの示唆でもあるという不思議な関連性もあるからでありますが、それ以上に注目したいのは原調のG7に対して半音違いで生ずるF♯7という音の起りでありましょう。同様に新たなる三全音組織として「A♭7・D7」も生ずる事を踏まえるとG7の半音下ばかりでなく半音上にも脈絡を生ずるという関連性を持つ事になります。

例えばジョン・スコフィールドは顕著であり、おそらく彼本人とて感覚的であるのかもしれませんが、G7というコードに対して半音違いのアプローチというのは、こうした音脈の関連性に依拠する物と分析する事も可能な事なのであります。

ジャズのアプローチというのは多くの要素から一つの結果を得ている事が多く、第三者が一義的な答を見付けるのは無謀でもありますが、多義性のあるプロセスを詳らかに分析する事に依って得られる答えには多くの示唆に富んだ答えを導きだす事ができます。ジャズという物がそもそも楽音を正視しておらず偽りや訛りを伴ったイントネーションのある音楽故に、そこから出て来る音に一義的な答を求めるのは無謀だと言う人は居られるでしょうが、あるプレイヤーのアプローチから生じた「異端な音」という結果は、それに対して多くの要因が孕んでいようと異端な音であるとする規準から逸脱した音については某かの関連性を見抜かなければなりません。その逸脱した音が生まれた結果は一つでしかなく、音楽としての多胎児を産んだ訳でありません。つまり、ある準則から外れた音というのは、多くの要因が絡んでいたとしても出て来た結果には要因の数だけの結果がある訳ではないのであります。

ジャズというジャンルを巨視的に見た時、これには多くの要因があり答も一義的ではありません。ジャズという音楽に対して一つの答しか無いとするのは無謀な事です。ですが、これを細かく見て行った時にある規準から外れている音に対して詳らかに見て行くと、巨視的に捉えてはいけない状況というのが徐々に露になって来るので、同等の論理で扱う事は答を見失う事になるのです。

つい最近私はTwitterで次の様なツイートをした物です。

「1つの結果に対して単一の原因ではなく複合的要因がある場合、原因はたった一つでしかないという風には決して決める事はできません。科学や物理学の証明ならまだしも。ジャズという音は、それ自体正視していない嘯くイディオムに立脚していて、偽りと衒いの音楽とも言える。そこに一義的な答えは無いよ。」

というツイートですが、このツイートが意味しているのは機能和声社会での調性という準則から見た時の見立てから得た「対比」であるので、ジャズという音楽を常にこの見方で捉えるというのは誤りとなります。あくまでも、機能和声に準じた音楽との比較である時、こうした捉え方は有効であるという事に過ぎません。

例えばマイルス・デイヴィスの「Tomaas」という曲は、一部に四分音梯(=クォーター・トーン=半音の半分)を用いているのは過去にも例示した通りであります。

マイルスが四分音を用いたというのを第三者が分析する場合、そこには多くの要因が孕んでいるであろう事は明白であり、たった一つの事象(結果)に対して一つの要因だけではない物が絡んでいる事は推察に容易い事ですが、本人からの告白があったとしてもそればかりを一義的な物として捉えてしまうのも音楽的な陥穽があると思います。それはマイルスの発言に対して信憑性に足らないと断じているのではなく、マイルスがどれほど正直な告白をしようとも、音楽的な要因として俯瞰した場合、マイルスが捉えているたった一つの解釈があったとしてもそこには多くの複雑な音楽的な要因が重なり合って生じた事実であろうというのは間違いない事でしょう。第三者が四分音という「差異」を感じた結果に於て、「四分音とはなんぞや!?」と事実を考察する事に関しては、一つの結果に対して一義的な答を得るという事を示す物であります。四分音そのものを調査する場合、茲では一義的な答が必要とされるシーンなのですが、四分音という通常とは異なる差異を見出す事を可能としたのは通常の12等分平均律社会に準則しない音が露になったからであります。

然し乍らマイルスの出した音の四分音という結果に対して、四分音の成立に際して一義的な答(その音の成り立ちと歴史などの背景)を得たからと言って、マイルスのアプローチも一義的な物でしかないであろうと推測するのは無謀という風に私は述べている訳です。つまり、一義的な解釈をするシーンと多義的な解釈で済むシーンを履き違えてしまうと、音楽の向き合い方も丸っきり変ってしまう(落とし穴)となるから、言葉の上でもきちんと意味を汲まないといけない訳です。

処が文章を惰性のままに読んでしまう様な人は、「左近治の言っている事は一体どっちなんだ!?」とばかりに、己の理解の及ばぬ事を責める事なく、概ね私の側を責めたりする物なのです(笑)。理解に及ばぬ物は嘘やトンデモ扱いされるのが関の山となってしまう訳ですね。数学や物理学の世界でしたら、例外を認める事なくその法則に対して原因と結果は一義的でなければなりません。これが証明できなければ新たな元素の発見という事もままならない訳ですから。

しかし四分音という「元素」を以てしても、そこで生ずる化合物(=音楽)に一義的な解釈を求めようとするのは無謀な事です。音楽というのは我々が長調や短調の夫々に「明暗」を感ずる様な共通認識はあれど、長調の音楽を聴いて誰もが明るくなる訳でもなく、音にそうした素因がある訳でもありません。主音や属音の周囲に群がる音の「素」。これが複合的に合わさって、時には跳躍を広く、時には狭く順次的に進み乍ら、主音や属音や協和音程というポケットに収まる事で音楽を直視・正視する情緒が生ずる事を忘れてはなりません。この情緒は共通認識ではあっても一義的な答では決して無いのであります。

話は変わって、以前にも取り上げた事のある属啓成の半音階的偽終止進行の譜例を今一度確認する事にしましょう。この譜例からお判りになる様に、G7という先行和音を異名同音にこねくり廻して、HdurつまりB△に解決するという物。畢竟するに、通常ハ長調域のG7はC△という主和音へ解決する様に進行する物ですが、この場合更に原調の主和音の半音下のB△に解決する事となる訳でありまして、つまりは六度進行と同様の脈絡を得ている訳です。今回の記事にて最初に例示したドミナント7thコードの関連性は基のG7からrelativeに、つまり三度下方に生ずる音脈でしたが、これは逆に三度上方に生ずる六度進行と見做し得る物ですので、結果的に上下に二全音/四全音を生ずるコルトレーン・チェンジとは、きちんと西洋音楽方面からも説明し得る例なのであり、なにもジャズ畑のジョン・コルトレーンを妄信すべき物でもないのであります。

2016-07-09 15:00