三全音代理におけるジャズ界の陥穽 [楽理]

扨て今回は、「三全音代理」(=Tritone substitution)という広く知れ渡っている用例を取り上げつつも、そうした普遍的であるが故に原初的な側面を忘れてしまって陥穽に陥ってしまう様な事をあらためて述べて行き乍ら、三全音の取扱いに際して十分に配慮するという観点で語って行こうかと思います。

三全音代理というのは率直な所、三全音という「特殊な音程」として生じているそれを、コモン・トーン(=共通音)として他調に存在する物を利用したり或いは異名同音をコモン・トーンとして読み替える事に依って他調由来の音脈を活用しようとする事から生ずる用法であります。

ですから俗に「裏コード」と呼ばれる物は、元となるドミナント7thコードと三全音関係にあるドミナント7thコードを想起したりする事で得られる音脈を活用する事で生ずる例なのであります。例えばハ長調域にて属七の和音は「G7」という風に生ずるものですが、これを作曲の段階でG7をD♭7に置き換える事もあるでしょうが、多くのジャズの場合はコード表記としての指定が「G7」であったとしてもソリストが「D♭7」という風に態と読み替える事に依って得られる音脈を拡大しようとして、実際のコード表記とは異なるアプローチを想起する事も屢々起り得る物です。

D♭7というコードの構成音の第3・7音というのは [f・ces] であります。このces(=C♭)をH音(英名:B音)と読み替えているのであるという所が往々にしてその後は不文律として成立しているのが実状でありましょうが、こうした不文律は後に陥穽となるので注意が必要になって来るのであります。

ジャズというのは、誰もが音楽を正視して共通認識となる状況を態と嘯くという、良い意味での「偽りと欺き」が生じている音楽であります。「ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド」という、誰もが感じ得る正視している音組織が卑近である為、概ね「シ ソ ミ」の辺りを半音低くしたりする事で揺さぶりを与えて、音楽的に「訛り」(=オルタレーション)を生じさせて元の楽曲に彩りを与えている訳です。

とはいえ、オルタレーションさせた音「シ♭ ソ♭ ミ♭」と、元からある本位音度「シ ソ ミ」を和声的に併存させる事は少なく、和音構造からもオルタレーションを前提とする世界観に移し替えて、基からあった世界観もオルタレーション側に靡いて演奏されるのが多くのジャズの特徴であります。ですからジャズっぽくトニック、サブドミナント、ドミナントを振舞う際は、「C7」「F7」「G7」という風に総ての和音は長三和音+短七度の構造を持っていて、コード体系からすれば総てがドミナント7thコードでありますが、だからといって総てがドミナント機能を持っているのではなく、ドミナント7thコードが属音の位置にある和音をドミナント機能として聴く事を是としているのでありまして、これは、西洋音楽の捉え方でしか音楽を聴く事が出来ないという人でも、主和音や下属和音にコードとしてのドミナント7thコードが生じようともそれを属和音として捉えない様に聴こえる物です。

C7というコードでのその和音の第3音=E音が生ずるものの、F7の時ではE♭音に変ずる事になります。しかしこれらの音は「併存」ではなく単なる「可動的変化」であります。併存というのは同時に生ずる事を意味しているので、例えばこの場合Cのブルース・メジャーを例にしている世界観なのですが、オルタレーション前の平行短調側としての「Am」として生ずる世界観がCのブルース・メジャーから生じた事を想定しましょう。ブルース・マイナーでは概ね主和音以外の下属和音と属和音がドミナント7thコード化する事が多いので、Aのブルース・マイナーのサブドミナントは「D7」、ドミナントは「E7」という事になります。つまりD7での可動的変化で起る音は「F♯音」で、E7の時は「G♯」であります。

基からある音組織の余薫を可動的変化音と併存して使う様な場合、概ねドミナント7thコードでは「♯9」という風にして表わされる事があります。本来は「♭10」という物なのですが、同主調の長・短夫々の調性の音脈を併存させ乍ら拝借している事で、根音から見立てた時の3度音程堆積という風に便宜的に見立てる事を不文律とさせている為、「♭10」は「♯9」として表記される訳です。

ですので、長・短両方の調性の両義性として和声的に併存させる時、多くは「♯9」としてその両義性が現われるのであります。

「基の調性の余薫」というのは実は非常に重要です。然し乍ら体系に甘んずるだけのジャズ・イディオムを使う者は往々にしてその不文律の陥穽に嵌ってしまう物です。

例えば「G7 -> C」という進行に於て、茲に何も嘯く必要が無いのであれば「G7」コード上にて和声的にはC音を避ける必要はあっても、横の線として経過的(概ね順次進行)に現われるのは禁忌ではありません。コード体系からすれば局所的にはアヴォイドであっても、それは線的にも避けろという事では絶対にありません。特に順次進行であれば態々避ける必要はなく、寧ろモードを明示させる上では非常に配慮のあるフレージングとなる事もあります。モードの示唆が確定に変る事もあるという事です。

G7というコードにて、ソリストがD♭7を想起したとしましょう。茲ではソリスト以外のアンサンブルは「G7」が奏されている訳です。当然の如くソリストの奏する音はD♭7という音脈から関連性のある音が出て来る筈です。真っ先に考えられるのはD♭7という想起した和音構成音。基のハ長調域には無い音だけを抜萃すれば [des・as] となる訳ですが、本来ある可き [ces]がH音と異名同音であるからと言って抜萃しなくても良いという風にはならないのです。ソリストがいくら仮想的にではあってもD♭7を想起しているからといって、こういう場合に基の世界観の音組織の特に重要な「C音」をスポイルする必要は全くなく、寧ろこのC音の余薫は幾らD♭7を想起していようと避けてはならない物なのです。

通常、G7コードにてD♭7コードを想起した時のアプローチとしては、まず第一にD♭ミクソリディアンを想起するという選択肢があります。それは次の譜例が示している様に、D♭ミクソリディアンから生ずる音はF音のコモン・トーンを除いて(※C♭音もH音とのコモン・トーンと見做す事はできますがそれは後述)以外には、オルタレーションされた音脈を生ずるのはお判りかと思います。単純に考えてみても、白鍵だけで通用する音社会からすれば黒鍵の音が異なる世界観な訳ですから、オルタレーションという訛りを生じさせて出来るだけ多くの黒鍵の音を呼び込めば多彩に彩る事は可能となる訳です。

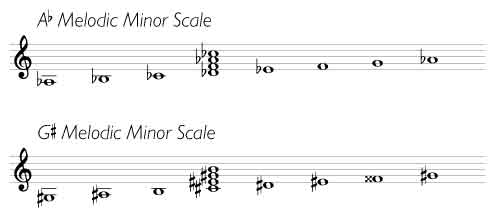

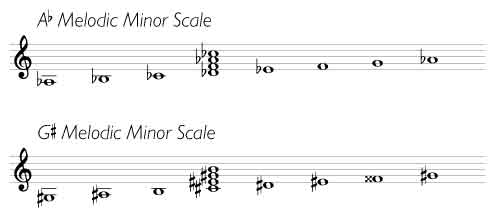

もう一つの選択肢として挙げる事ができるのはD♭7コードを想起した時にD♭リディアン・ドミナント・スケールを想定する事です。ご存知の様にリディアン・ドミナント・スケール(別名:リディアン♭7thスケール)は、メロディック・マイナー・スケールの第4音をモードとする音組織なのですから、D♭リディアン・ドミナント・スケールを生じた時にはA♭メロディック・マイナー由来の音組織を使っている訳です。同様にA♭メロディック・マイナーは異名同音としてG♯メロディック・マイナーであるとも謂えるのであります。

とはいえ、メロディック・マイナーのⅣ度で生ずる和音は、確かに和音としてはドミナント7thコードではありますが、属七ではなく副七に偶々生じたドミナント7thコードである訳です。つまり、D♭7として想起したコードに対してD♭リディアン・ドミナント・スケールを想起したという事は、G7というドミナントをA♭メロディック・マイナーのサブドミナントに置換させてしまっているので、ドミナントをドミナントとしては置き換えてはいない訳です。コードとしてのドミナント7thコードという事に依拠しただけの読み替えであり、ドミナントが別機能に置換してしまったという事は局所的な転調を起している事に等しいのです。ソリストだけが転調して、他のアンサンブルは原調を固守しているのと同様であります。そのソリストも後続和音では結局原調に戻ってしまう訳ですから、局所的に転調しながらも転調の世界観を押し進めたのではなく逆戻りしてしまっているのですね。

これが一聴しておかしく聴こえないのは、メロディック・マイナー・スケールの持つ、全音音程の多さが持つ中立性故の事であって、こうした選択をしてしまったソリストはメロディック・マイナーの中立的な情緒に助けられているだけに過ぎないアプローチなんですね。この陥穽に気付かない人というのは、A♭メロディック・マイナーのⅣ度がドミナント7thコードとしては下方五度進行をしない(※体系的にG♭に進む事はあり得ない。A♭メロディック・マイナーでは7度に相当する音度はG♭ではなくGだからである)閉塞的な状況では偽終止および弱進行を強要される様な事と等しい為、そうした「生煮え感」を齎す状況を選択せざるを得ない音組織をさりげなく且つ局所的に使ったからこそ最終的に着地が「なんとなく」首尾よく上手くいっただけの事であり、この音組織を羅列しているのは単に策に溺れた体系を使っただけの卑近なアプローチでしかないのが実状なのであります。

次の譜例に様に、A♭メロディック・マイナー及びG♯メロディック・マイナーの両音階で生ずるⅣ度上の和音を見ても、コード体系としてはドミナント7thコードであっても、これが下方五度進行する為の因果関係は全くない音組織の体系に備わっている和音であるのは明白である事がお解りになる事でしょう。D♭7はG♭に進むべき音がありません。G音はあっても、です。同様にC♯7もF♯に行くべき音はありません(F♯♯はあっても)。

つまり、メロディック・マイナーのⅣ度上で生ずる和音というのは、原調の余薫を使う為に用いる音組織としては不向きなアプローチである訳です。

仮に、G7というコードをD♭7に読み替えてCに着地するという状況ならば、C音がアヴォイドだとしてもC音という余薫をスポイルしてまで他調由来の旋法を用いるのは卑近であり、寧ろ場合に依っては愚の骨頂ともなり得るものなのです。何故なら、原調の余薫を利用しつつ、最小限のオルタレーションで済ませて良い状況の方が功を奏するシーンも出て来る訳ですが、こちらを全く考慮しないのはいかがなものかと思います。

では、G7というコードにてソリストがD♭7を仮想的に想起したアプローチの場合、D♭7コードの構成音が実はD♭7というドミナント7thコードとしての体系を墨守する必要はないのではないか!? という風に考えた場合のアプローチで最も原調と整合性を保てるのは、D♭7の7th音が実は増六度だったという風に読み替える事で生ずる次のFハンガリアン・マイナーの第6音のモードであります。C音をスポイルする事なくこうした整合性を保つ音脈を利用する事が可能となる訳です。

往々にして、卑近な所しか学んでいない連中は、ハンガリアン・マイナーの第6音をドミナント7thコードに充てる事を知らないだけの事でありましょう。大体は策に溺れただけの、それこそオルタード・スケールを有り難がってスケール・ライクに羅列しているだけの方法論しか持たない程度だったりする訳です。

最も見落としてはいけない部分は、こうした「裏コード」という風に人口に膾炙する呼称が蔓延っているにも拘らず、その裏コードとやらは原調の「主音」を飛び越して無き物にしてしまうクセして、見渡しだけは原調を固守している矛盾した状況をいつの間にか是認してしまっている所でありましょう。主音の存在を無き物にしておき乍ら、主音に拘っているのは、目紛しく変化する調所属の説明がややこしくなってしまい、その上で説明を巧く出来ない連中の反知性主義が招いた悪しき例と謂える物でありましょう。以前にも、♭Ⅵ7(♭6thですよ。フラット・サブメディアントの音度です)というコード表記で、そのコードの第7音が属音をスポイルしてしまっているのに原調を墨守する様な見渡しでジャズの世界を語っていたエセなジャズ屋がおりましたが、この程度の理解でしかジャズをやれていない連中が如何に策に溺れているかという事は推して知るべしでありましょう。

ジャズを志している者は往々にして、ジャズが有する和声的な響きの硬さや複雑さを体得している物です。こうした複雑な響きを体得しているにも拘らず、根幹に備わる音楽的素養が脆弱な部分をやたらとひた隠しにしたり、その脆弱な部分を露呈せぬ様に護りに入ってしまう為か、先蹤を拝戴する事もせずに自身の曲解と誇張で手前勝手に音楽を語りだしたり、自身の感覚や規準だけで音楽を捉えて己の立ち居振る舞いに矛盾が生じない程度に粉飾したりする物です。ジャズが幾ら偽りと欺きという衒った音楽と雖も、それを奏する側の人間が欺瞞であったり虚偽であったりして良い訳は無いでしょう。そんな事が許されるならば、ジャズという物は犯罪の免罪符ともなりかねませんよ(嗤笑)。ジャズを志す者は罷免されたり恩赦を享ける物でしょうか!? どの道欺瞞なのだから大目に見ろよというスタンスでジャズをやっているのであれば、それは詭弁でしかありません。先蹤をきちんと知らずして身に付いてしまったジャズ・イディオムという癖を正当化させたいだけの、音楽社会から受け身に回っただけの立ち居振る舞いに過ぎない事でありましょう。

特にジャズの理論的な方面を学ぶ人からすれば、こうしたイディオムという物を個人の手前勝手な解釈で書かれている事が非常に多いので気をつける必要があります。ジャズというのは多くのアプローチ(手段)があるから答はどうでもよいのだと開き直る人が居たりしますが、残念ながら出て来る音(答=結果)はその都度一つでしかないのだから、多くの複合的な要素が絡んでいるとは雖も、一つ一つを詳らかに分析する事が必要なのであります。だからと言ってジャズが偽りと欺いた音に立脚しているからといって、そのアプローチを分析する事を止めてもいけないのであります。

ジャズが嘯いているのは旋法であり、それが意味するのは中心音の捉え方を変えているだけの事であります。旋法は、長・短の調性とも異なる他の姿でもある訳です。決して調性を嘯いているのではなく、旋法を嘯いているのであります。調性を欺くのがジャズだとするならば、ツーファイヴの概念すら吹き飛んでいた事でありましょう。旋法的に嘯いているからと言って、余薫を忘却の彼方とする訳にはいかないのです。現実的には局所的に転調しつつもあらためて基の原調に戻るという、串揚げの「2度付け」みたいな事をしているのが愚かなジャズのアプローチなのですから(笑)。

三全音代理というのは率直な所、三全音という「特殊な音程」として生じているそれを、コモン・トーン(=共通音)として他調に存在する物を利用したり或いは異名同音をコモン・トーンとして読み替える事に依って他調由来の音脈を活用しようとする事から生ずる用法であります。

ですから俗に「裏コード」と呼ばれる物は、元となるドミナント7thコードと三全音関係にあるドミナント7thコードを想起したりする事で得られる音脈を活用する事で生ずる例なのであります。例えばハ長調域にて属七の和音は「G7」という風に生ずるものですが、これを作曲の段階でG7をD♭7に置き換える事もあるでしょうが、多くのジャズの場合はコード表記としての指定が「G7」であったとしてもソリストが「D♭7」という風に態と読み替える事に依って得られる音脈を拡大しようとして、実際のコード表記とは異なるアプローチを想起する事も屢々起り得る物です。

D♭7というコードの構成音の第3・7音というのは [f・ces] であります。このces(=C♭)をH音(英名:B音)と読み替えているのであるという所が往々にしてその後は不文律として成立しているのが実状でありましょうが、こうした不文律は後に陥穽となるので注意が必要になって来るのであります。

ジャズというのは、誰もが音楽を正視して共通認識となる状況を態と嘯くという、良い意味での「偽りと欺き」が生じている音楽であります。「ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド」という、誰もが感じ得る正視している音組織が卑近である為、概ね「シ ソ ミ」の辺りを半音低くしたりする事で揺さぶりを与えて、音楽的に「訛り」(=オルタレーション)を生じさせて元の楽曲に彩りを与えている訳です。

とはいえ、オルタレーションさせた音「シ♭ ソ♭ ミ♭」と、元からある本位音度「シ ソ ミ」を和声的に併存させる事は少なく、和音構造からもオルタレーションを前提とする世界観に移し替えて、基からあった世界観もオルタレーション側に靡いて演奏されるのが多くのジャズの特徴であります。ですからジャズっぽくトニック、サブドミナント、ドミナントを振舞う際は、「C7」「F7」「G7」という風に総ての和音は長三和音+短七度の構造を持っていて、コード体系からすれば総てがドミナント7thコードでありますが、だからといって総てがドミナント機能を持っているのではなく、ドミナント7thコードが属音の位置にある和音をドミナント機能として聴く事を是としているのでありまして、これは、西洋音楽の捉え方でしか音楽を聴く事が出来ないという人でも、主和音や下属和音にコードとしてのドミナント7thコードが生じようともそれを属和音として捉えない様に聴こえる物です。

C7というコードでのその和音の第3音=E音が生ずるものの、F7の時ではE♭音に変ずる事になります。しかしこれらの音は「併存」ではなく単なる「可動的変化」であります。併存というのは同時に生ずる事を意味しているので、例えばこの場合Cのブルース・メジャーを例にしている世界観なのですが、オルタレーション前の平行短調側としての「Am」として生ずる世界観がCのブルース・メジャーから生じた事を想定しましょう。ブルース・マイナーでは概ね主和音以外の下属和音と属和音がドミナント7thコード化する事が多いので、Aのブルース・マイナーのサブドミナントは「D7」、ドミナントは「E7」という事になります。つまりD7での可動的変化で起る音は「F♯音」で、E7の時は「G♯」であります。

基からある音組織の余薫を可動的変化音と併存して使う様な場合、概ねドミナント7thコードでは「♯9」という風にして表わされる事があります。本来は「♭10」という物なのですが、同主調の長・短夫々の調性の音脈を併存させ乍ら拝借している事で、根音から見立てた時の3度音程堆積という風に便宜的に見立てる事を不文律とさせている為、「♭10」は「♯9」として表記される訳です。

ですので、長・短両方の調性の両義性として和声的に併存させる時、多くは「♯9」としてその両義性が現われるのであります。

「基の調性の余薫」というのは実は非常に重要です。然し乍ら体系に甘んずるだけのジャズ・イディオムを使う者は往々にしてその不文律の陥穽に嵌ってしまう物です。

例えば「G7 -> C」という進行に於て、茲に何も嘯く必要が無いのであれば「G7」コード上にて和声的にはC音を避ける必要はあっても、横の線として経過的(概ね順次進行)に現われるのは禁忌ではありません。コード体系からすれば局所的にはアヴォイドであっても、それは線的にも避けろという事では絶対にありません。特に順次進行であれば態々避ける必要はなく、寧ろモードを明示させる上では非常に配慮のあるフレージングとなる事もあります。モードの示唆が確定に変る事もあるという事です。

G7というコードにて、ソリストがD♭7を想起したとしましょう。茲ではソリスト以外のアンサンブルは「G7」が奏されている訳です。当然の如くソリストの奏する音はD♭7という音脈から関連性のある音が出て来る筈です。真っ先に考えられるのはD♭7という想起した和音構成音。基のハ長調域には無い音だけを抜萃すれば [des・as] となる訳ですが、本来ある可き [ces]がH音と異名同音であるからと言って抜萃しなくても良いという風にはならないのです。ソリストがいくら仮想的にではあってもD♭7を想起しているからといって、こういう場合に基の世界観の音組織の特に重要な「C音」をスポイルする必要は全くなく、寧ろこのC音の余薫は幾らD♭7を想起していようと避けてはならない物なのです。

通常、G7コードにてD♭7コードを想起した時のアプローチとしては、まず第一にD♭ミクソリディアンを想起するという選択肢があります。それは次の譜例が示している様に、D♭ミクソリディアンから生ずる音はF音のコモン・トーンを除いて(※C♭音もH音とのコモン・トーンと見做す事はできますがそれは後述)以外には、オルタレーションされた音脈を生ずるのはお判りかと思います。単純に考えてみても、白鍵だけで通用する音社会からすれば黒鍵の音が異なる世界観な訳ですから、オルタレーションという訛りを生じさせて出来るだけ多くの黒鍵の音を呼び込めば多彩に彩る事は可能となる訳です。

もう一つの選択肢として挙げる事ができるのはD♭7コードを想起した時にD♭リディアン・ドミナント・スケールを想定する事です。ご存知の様にリディアン・ドミナント・スケール(別名:リディアン♭7thスケール)は、メロディック・マイナー・スケールの第4音をモードとする音組織なのですから、D♭リディアン・ドミナント・スケールを生じた時にはA♭メロディック・マイナー由来の音組織を使っている訳です。同様にA♭メロディック・マイナーは異名同音としてG♯メロディック・マイナーであるとも謂えるのであります。

とはいえ、メロディック・マイナーのⅣ度で生ずる和音は、確かに和音としてはドミナント7thコードではありますが、属七ではなく副七に偶々生じたドミナント7thコードである訳です。つまり、D♭7として想起したコードに対してD♭リディアン・ドミナント・スケールを想起したという事は、G7というドミナントをA♭メロディック・マイナーのサブドミナントに置換させてしまっているので、ドミナントをドミナントとしては置き換えてはいない訳です。コードとしてのドミナント7thコードという事に依拠しただけの読み替えであり、ドミナントが別機能に置換してしまったという事は局所的な転調を起している事に等しいのです。ソリストだけが転調して、他のアンサンブルは原調を固守しているのと同様であります。そのソリストも後続和音では結局原調に戻ってしまう訳ですから、局所的に転調しながらも転調の世界観を押し進めたのではなく逆戻りしてしまっているのですね。

これが一聴しておかしく聴こえないのは、メロディック・マイナー・スケールの持つ、全音音程の多さが持つ中立性故の事であって、こうした選択をしてしまったソリストはメロディック・マイナーの中立的な情緒に助けられているだけに過ぎないアプローチなんですね。この陥穽に気付かない人というのは、A♭メロディック・マイナーのⅣ度がドミナント7thコードとしては下方五度進行をしない(※体系的にG♭に進む事はあり得ない。A♭メロディック・マイナーでは7度に相当する音度はG♭ではなくGだからである)閉塞的な状況では偽終止および弱進行を強要される様な事と等しい為、そうした「生煮え感」を齎す状況を選択せざるを得ない音組織をさりげなく且つ局所的に使ったからこそ最終的に着地が「なんとなく」首尾よく上手くいっただけの事であり、この音組織を羅列しているのは単に策に溺れた体系を使っただけの卑近なアプローチでしかないのが実状なのであります。

次の譜例に様に、A♭メロディック・マイナー及びG♯メロディック・マイナーの両音階で生ずるⅣ度上の和音を見ても、コード体系としてはドミナント7thコードであっても、これが下方五度進行する為の因果関係は全くない音組織の体系に備わっている和音であるのは明白である事がお解りになる事でしょう。D♭7はG♭に進むべき音がありません。G音はあっても、です。同様にC♯7もF♯に行くべき音はありません(F♯♯はあっても)。

つまり、メロディック・マイナーのⅣ度上で生ずる和音というのは、原調の余薫を使う為に用いる音組織としては不向きなアプローチである訳です。

仮に、G7というコードをD♭7に読み替えてCに着地するという状況ならば、C音がアヴォイドだとしてもC音という余薫をスポイルしてまで他調由来の旋法を用いるのは卑近であり、寧ろ場合に依っては愚の骨頂ともなり得るものなのです。何故なら、原調の余薫を利用しつつ、最小限のオルタレーションで済ませて良い状況の方が功を奏するシーンも出て来る訳ですが、こちらを全く考慮しないのはいかがなものかと思います。

では、G7というコードにてソリストがD♭7を仮想的に想起したアプローチの場合、D♭7コードの構成音が実はD♭7というドミナント7thコードとしての体系を墨守する必要はないのではないか!? という風に考えた場合のアプローチで最も原調と整合性を保てるのは、D♭7の7th音が実は増六度だったという風に読み替える事で生ずる次のFハンガリアン・マイナーの第6音のモードであります。C音をスポイルする事なくこうした整合性を保つ音脈を利用する事が可能となる訳です。

往々にして、卑近な所しか学んでいない連中は、ハンガリアン・マイナーの第6音をドミナント7thコードに充てる事を知らないだけの事でありましょう。大体は策に溺れただけの、それこそオルタード・スケールを有り難がってスケール・ライクに羅列しているだけの方法論しか持たない程度だったりする訳です。

最も見落としてはいけない部分は、こうした「裏コード」という風に人口に膾炙する呼称が蔓延っているにも拘らず、その裏コードとやらは原調の「主音」を飛び越して無き物にしてしまうクセして、見渡しだけは原調を固守している矛盾した状況をいつの間にか是認してしまっている所でありましょう。主音の存在を無き物にしておき乍ら、主音に拘っているのは、目紛しく変化する調所属の説明がややこしくなってしまい、その上で説明を巧く出来ない連中の反知性主義が招いた悪しき例と謂える物でありましょう。以前にも、♭Ⅵ7(♭6thですよ。フラット・サブメディアントの音度です)というコード表記で、そのコードの第7音が属音をスポイルしてしまっているのに原調を墨守する様な見渡しでジャズの世界を語っていたエセなジャズ屋がおりましたが、この程度の理解でしかジャズをやれていない連中が如何に策に溺れているかという事は推して知るべしでありましょう。

ジャズを志している者は往々にして、ジャズが有する和声的な響きの硬さや複雑さを体得している物です。こうした複雑な響きを体得しているにも拘らず、根幹に備わる音楽的素養が脆弱な部分をやたらとひた隠しにしたり、その脆弱な部分を露呈せぬ様に護りに入ってしまう為か、先蹤を拝戴する事もせずに自身の曲解と誇張で手前勝手に音楽を語りだしたり、自身の感覚や規準だけで音楽を捉えて己の立ち居振る舞いに矛盾が生じない程度に粉飾したりする物です。ジャズが幾ら偽りと欺きという衒った音楽と雖も、それを奏する側の人間が欺瞞であったり虚偽であったりして良い訳は無いでしょう。そんな事が許されるならば、ジャズという物は犯罪の免罪符ともなりかねませんよ(嗤笑)。ジャズを志す者は罷免されたり恩赦を享ける物でしょうか!? どの道欺瞞なのだから大目に見ろよというスタンスでジャズをやっているのであれば、それは詭弁でしかありません。先蹤をきちんと知らずして身に付いてしまったジャズ・イディオムという癖を正当化させたいだけの、音楽社会から受け身に回っただけの立ち居振る舞いに過ぎない事でありましょう。

特にジャズの理論的な方面を学ぶ人からすれば、こうしたイディオムという物を個人の手前勝手な解釈で書かれている事が非常に多いので気をつける必要があります。ジャズというのは多くのアプローチ(手段)があるから答はどうでもよいのだと開き直る人が居たりしますが、残念ながら出て来る音(答=結果)はその都度一つでしかないのだから、多くの複合的な要素が絡んでいるとは雖も、一つ一つを詳らかに分析する事が必要なのであります。だからと言ってジャズが偽りと欺いた音に立脚しているからといって、そのアプローチを分析する事を止めてもいけないのであります。

ジャズが嘯いているのは旋法であり、それが意味するのは中心音の捉え方を変えているだけの事であります。旋法は、長・短の調性とも異なる他の姿でもある訳です。決して調性を嘯いているのではなく、旋法を嘯いているのであります。調性を欺くのがジャズだとするならば、ツーファイヴの概念すら吹き飛んでいた事でありましょう。旋法的に嘯いているからと言って、余薫を忘却の彼方とする訳にはいかないのです。現実的には局所的に転調しつつもあらためて基の原調に戻るという、串揚げの「2度付け」みたいな事をしているのが愚かなジャズのアプローチなのですから(笑)。

2016-07-08 13:00