属和音の包含を不協和音から確認する [楽理]

扨て今回はあらためて、ドミナント機能という物を振り返る事にしましょう。

ドミナントというのは、主音から五度上方(=完全五度)にある音として捉える所に端を発しております。この和音は元々は三和音(=トライアド)だったのですが、ダイアトニックという音組織に於て属和音が包含する第3音は長音階での導音が最小の距離=半音にて主音に進む調的な吸着力と同様の牽引力を、七度音を附与することによって下属音→上中音への下行導音の牽引力を加えた所から「属七」という和音が生ずる様になったのが和声の歴史の一つの側面でもあります。属和音に七度音が附与される前は、副和音のみならず属和音もトライアドだった訳です。その上で属和音と副和音の中でも主音・属音・下属音を根音とする三度堆積の和音が「主要三和音」と呼ばれていたのです。

主要三和音というのは長音階・短音階夫々のⅠ・Ⅳ・Ⅴ度を根音とする三度音程堆積に依って生ずる三和音(トライアド)の事で、それらはトニック、サブドミナント、ドミナントの機能を持つ。他方、それらの主要三和音の他には副三和音がある。然し乍ら副三和音にはそれらの「機能」は無い。主要側の機能を「代理」するだけである。

副三和音が代理という立場にしか及ばないのは、三和音の内の2音だけが主要側の和音に共通音として持っているが故の事で和音構成音を充たしておらず機能的には不完全となる為であります。

処が平行調を見れば瞭然ですが、平行短調としての主要三和音を形成した場合は長調の主要三和音と副三和音の主従関係は逆転する事になる(平行長調の副三和音が平行短調の主要三和音)。

畢竟するに、下方倍音列は物理的に音が有る/無しと見るのではなくて短調組織がどの様に内在しているかというのが下方倍音の重要な理解であるのです。

通常、カデンツを形成する上で生ずる和音進行というのは、《先行和音の根音を後続和音の上音へ取り込む》という事が大前提となっております。この故に和音進行というのはスムーズに連結される事になり、機能和声における枠組みというのはこうした衒いの無い響きを以て形成される物であります。

取り敢えずトゥイレの時代にまで遡って和音進行を捉えてみると、この時代では既に属和音に七度音を付与されるばかりか副次和音にも七度音が付与される事になる為、属和音以外の副次和音にも七度音を付与されている状況であります。主要三和音 (Hauptdreiklänge) という名称は、その独語が示す様に、「Haupt-(主要な)」「dreiklänge(三和音たち)」という物で元は属和音も三和音ではあったものの、下属音が上中音へと下行導音としての作用を付随させる事で導音が主音へ進行する上行導音のそれと進行感を倍加させる様にして用いた為属和音は七度音の附与を許される事になった訳ですが、それが時代を経て副次和音にも七度音が付与される様になったのが和音の歴史であります。

因みに、ジャズ/ポピュラー音楽界隈にて言われる「スリー・コード」というのは長調・短調それぞれのⅠ・Ⅳ・Ⅴ度を根音とするトニック、サブドミナント、ドミナント・コードの事を指す訳でありまして、これらはトライアドでなくとも四和音またはそれ以上の構成音を伴う物でも「スリー・コード」である訳です。然し乍らこれらスリー・コードは夫々総てがトライアドであってもそれが機能的に「充たされる」という理由は、それらの構成音(トニック、サブドミナント、ドミナントのトライアドの構成音)を抽出すると、それで「全音階」を充たすが故に、トニック、サブドミナント、ドミナントというコードを経由すると全音階を自ずと充たす事になる為、音楽的な場面進行と共に全音階という音組織が完結する為、予見の容易い調性を維持した中でのドラマを生ずる事になる訳です。

茲での「予見」という言葉はとても深い示唆がある物で、それは追々屢述する事になるでありましょう。

扨て、6thコードの取扱いでも述べていた事ですが、ハ長調域にてC△(メジャー・トライアド)という長三和音が先行和音として存在し乍ら後続和音がDm7(甲) or F6(乙)が生じた場合、「甲」の和音進行先は属和音の示唆がある形の物であり、他方「乙」は主和音つまりトニックへ戻るという弱進行の為の和音という事を意味するのであります。

つまり下属和音の付加六というのは弱進行の為の整合性を取る為に用いられた物なのであるという状況なので、F6の後続和音は先行和音であるF6の根音f音を後続和音の上音として持たずとも成立するのは、付加六度音=d音が限定上行進行となりe音に進む事でトニックへの進行を示唆する様にして扱われる様になった物です。

他方、Dm7でのd音は属音への下行五度進行を示唆する物でもあり、同時に七度音たるc音も後続和音のh音へ下行する事になり、後続和音となるG7は先行和音の根音であるd音を上音として取り込んでいる訳であります(※トゥイレ/ルイ著『和声学』p.100参照)。

とはいえ、旋法性のある世界観では、先のような衒いの無い進行という状況とは対極を為す世界観ともなる事を同時に知っておかなくてはいけない部分です。

ドミナント・コードが「予見」させる物は、それはトニックへの解決です。これは確かに先行和音の根音をトニックの和音の上音へ取り込むという事も踏まえており、導音は主音へと進み(半音という最小距離)、下属音は上中音へ進む(是亦半音という最小距離)という事も踏まえている「自然」で予見が楽な状況であるが故の姿を現している物なのです。

また、もう少しドミナントという機能を突き詰めた場合、これが不協和音であり、それが協和音へ進行するからこそ、ドミナントとしての役割を全うしているという訳です。ですから、某かのコード表記の体系にも表せない様な不協和音が協和音へ進行するならば、ドミナント→トニックという進行感は生ずるのでもあります。

オルタード・テンションという物は、複音程に生ずる和音構成音がどのようなオルタレーション(可動的変化)を生ずるか!? という所はジャズ/ポピュラー界隈での取扱いの「不文律」を覚える事でありましょう。本位11度は数字だけの11th音を意味する物で、転回すれば完全四度を意味する物ですし、13th音の「♯13」という表記を見る事は7度音が長七度で無い限りは先ず無いでしょうし、イレギュラーな表記であるので一般的ではないのは誰でも判る事でありましょう。

扨て、ドミナント7thコードを基底とする物で、ジャズ/ポピュラー体系とは異なる方面にて「不協和」の重畳を試みた物は色々な物があります。属和音に対して他調の属和音を付与して複調的(=バイトーナル・コード)として聴かせてみたり、エドモン・コステールの属二十三の和音は、半音階の総合(chromatic total)でありつつも、それの三度堆積は上方倍音列を巧みに利用した解釈で23度音程を使って積み重ねた物であり、コステール自身も、こういう風に恣意的に積み重ねようともドミナント・コードとしての機能が残るという風に述べている物です。コステールの場合は、この属二十三の和音を、12音技法での半音階や総音程音列を見渡した物ではなく、単純に上方倍音列を恣意的に集めて積んで行った物であります。

12音技法を見据えた物ではないので、属二十三の和音の構成音のそれに「回文」となる様な鏡像関係などは見えて来ません。仮に総音程で見渡すならば、12等分平均律での総音程は66半音(= [1・11] [2・10] [3・9] [4・8] [5・7] [6] 半音)ですから、次の様に属二十三の和音の総音程は37なので、66半音を使った物とは全く異なる配置に依る物で、上方倍音列を巧みに用いて三度堆積を恣意的に用いているだけの事であります。

半音階の総合が総じてコステールの言う属二十三の和音になるのではありません。半音数を3 or 4にて堆積させれば、3度音程堆積に依る半音階の総合は幾らでも創出は可能です。

コステールの属二十三の和音の例示が残念なのは、『和声の変貌』では譜例として例示されてはおらず、オリヴィエ・アラン著『和声の歴史』にて確認しない限りでは国内書物ではきちんと確認できないという点であります。

処で、コステールは『和声の変貌』に於て属二十三の和音について詳らかには語っておりません。また英語圏の方では属和音を母体とする事よりも単に「短二十三度の和音」と呼ばれる事もあり注意が必要です。とはいえこうした属和音上に得られる倍音を恣意的に積み上げた物からも「不協和音」という物を好意的に解釈する必要はあるかと思います。其処には「遠い脈絡」となる音の関連性が実際には仄かに関与している事を暗に示唆している所が不協和の世界の興味深い点であるとあらためて読み取れるからであります。コステールの属二十三の和音は次の様に、大譜表において下に六声、上に六声という風に分けて表記されております。単純にジャズ/ポピュラー形式の和音表記にて語れば、D♭m/E♭m/F△/G△という風に見る事も出来る訳です。

とはいえ、更に恣意的に見れば次の様に、G7というコードを基底にしつつ、その7thをコンジャンクトしてF7を積み上げ、短三度音程をディスジャンクトさせてG♭7がある、という風に見做すと、G7上に集積される全音下に生ずるF7という同種の和音が生じ、それら二つのドミナント7thの間(=半音という間隙に)G♭7が生ずるという、こうした不協和は結果的に凝集し合う事で空隙を埋める事となるので、あらためて音の空間に「闖入」して来る様に音の組織が次々に埋まって来る様にして音脈が生ずる様に解釈する事が可能なのであります。然し乍らこうした解説をコステール本人は語っていないので、単なる半音階の総合の例の一つとしても、こうした所を読み手は解釈しなければならないと私自身は思います。

また、コステールの属二十三の和音は、基底音を属七ではなく単なる属和音に変えた場合は、G△の上にF7(♭9)という短属九がディスジャンクトとして現われ、今度はG♭7(♭9)がオーバーラップして重なり合う様にも見る事が可能ともなるのです。

孰れにしても属七の和音というのは、その和音の各構成音の半音数は上から下に数えれば「4・3・3」という型で見る事ができるので、「4・3・3」という組み合わせがどのように配列されているか、という事を見るだけでも、規則性を読み取ろうとする解釈で以て判断することも可能ですが、対称性を持っている訳ではないものの、「4・3・3」という組み合わせに対して、3と4が介在する様にして積み上がっているとも見做す事も可能なのです。

遠い脈絡としてはG7の全音下の音組織の関与がある様に積み重なっており、その関連性を易々と認めないのは本位11度を使わない事でF7という関連性を薄める事には効果があると言えるでしょう。また同様に、その上にはG7の半音下であるG♭7という音の関連性が示されているという訳で、半音階という組織をこのように解釈するならば、コステールのそれを巧く活用した上で、音の関連性、特にG7上で全音下や半音下のアプローチに依って音の世界を拡大する事も一つの手段になり得る見立てとなる事でありましょう。無論、これらはあくまでも属二十三の和音という物を好意的に解釈したという一つの手段であるに過ぎない事は言う迄もありません。

加えて、属二十三の和音は最初に大譜表で示したそれは上下に6音ずつ示されておりましたが、これらをE♭音がオーバーラップする様に上下に2組のヘプタトニックを次の様にして見立てる事も可能となります。すると、判りやすい音並びとして、2組のヘプタトニックはCメロディック・マイナー・スケールとCスーパー・ロクリアン・スケールが出来上がるという風にも見立てる事ができます。Cスーパー・ロクリアン・スケールはD♭メロディック・マイナーの第7音のモードであるため、謂わばD♭メロディック・マイナーとCメロディック・マイナーが併存している状況と見立てる事ができる訳です。

つまり、こうした見立てから何を示唆しているのか!? という事を読み取ってもらいたいのですが、漠然と「半音階」という社会に立ち向かうだけでは余りにも無茶な側面もあろうかと思います。半音階に対して某かの「揺さぶり」を与える為には、半音階社会に対してある程度「穿った見方」をしてあげた方が揺さぶりをかけられる訳です。

仮にG7というコードがあった時、これに対して半音階を見据えてアプローチを仕掛けたとしても、コード体系から準えられる大概のモードには、半音階という事をモノの見事に消し去ってくれる事実に遭遇する訳です。つまりG7から見た時の長七度もしくは減八度となる音 [F♯/G♭] という物は無下なる扱い方をされる訳ですね。まあ仕方ありません。コード上からはアヴォイドな訳ですから。しかし、基底のコードを疏外するからとは雖も、G7を規準とした時の長七度/減八度は凡ゆるシーンで避けてくれという事はあまりにも愚直な取扱いなのです。特にベースの場合は半音階的に剥離して行くかの様に、G7に対して半音階の揺さぶりをかけながら、後続の和音へ着地するようなフレージングを伴うので、G7上で常に[F♯/G♭] の音の導出を忌避するという事はあり得ないのです。更には、こうしたベースのアプローチを他のパートが同様に扱っても全く差し支えが無い訳です。

G7にて取扱いが難しいのは[F♯/G♭] よりも本位11度であるC音の取扱いの方でしょう。G7上に於てどうしてもC音の取扱いに難儀するのであればCスーパー・ロクリアン+Cメロディック・マイナーを見立てつつも、それらの見立てた基本音=C音をオミットすれば結果的には11ノート・スケールとして成立させる事も可能ですし、巧みにC音を避け乍らD♭メロディック・マイナーからのフレーズとCメロディック・マイナーから生ずるフレーズを巧みに進行させるかの様にG7のコードにて用いても構わないのです。

つまり、メロディック・マイナー・スケールのⅣ度は進行的に閉塞したドミナント7thがある。これを「♭Ⅲ△aug (on Ⅳ)」として使った場合、G7上で恰も「F♭△7aug (on G♭)」→「E♭△7aug (on F)」という風に、まるでコードが平行にパラレル・モーションしている状況を想起してアプローチする事も可能となる訳です。G7というコードに対して半音階的揺さぶりをかけるという事が意味するのは、コステールの属二十三の和音を利用するならばこういうアプローチで臨めるという事なのです。

半音階の総合という「恣意的」な積み方なのですから何もコステールの属二十三の和音に拘泥する必要はありませんが、半音階という世界を単に半音の羅列という風に取扱わない為には、こうした想起をする事で、漠然とした半音階に対して揺さぶりをかけられる様になると言いたい訳です。

極言するならば、G7というコードに対して完全四度上にCメロディック・マイナーがあり、減五度上にD♭メロディック・マイナーを同時に見立てる事に等しい訳ですから、リディアン・クロマティック・コンセプトの様に、リディアンを発生する音度を「Ⅰ」と見立てて(ジョージ・ラッセルの云うリディアン・トニック)、そこから出現するコードの種類に依ってアプローチが決まるというのならば、G7はリディアン・トニックから見れば長二度上にある訳で、これに対してリディアンから派生したスケールを活用する事は出来ると雖も、こうした見立てよりも私はG7上にCメロディック・マイナーとD♭メロディック・マイナーが併存する見立ての方が遥かに多様だと思います。

どのようなアプローチを採ろうが、それが偶々リディアン・クロマティック・コンセプトと同様になったり、或いは自身の初期の発想が卑近でリディアン・クロマティック・コンセプトのアプローチを採った方が多様になったケースはあるかもしれませんが、私からすると、リディアン・クロマティック・コンセプトを用いずともそれと同様あるいは遥かに高次な音脈を取扱う事が可能であると言いたい訳です。策に溺れる事なく半音階を恣意的に見立てれば他にも幾らでも策はあるのですから。

ドミナントというのは、主音から五度上方(=完全五度)にある音として捉える所に端を発しております。この和音は元々は三和音(=トライアド)だったのですが、ダイアトニックという音組織に於て属和音が包含する第3音は長音階での導音が最小の距離=半音にて主音に進む調的な吸着力と同様の牽引力を、七度音を附与することによって下属音→上中音への下行導音の牽引力を加えた所から「属七」という和音が生ずる様になったのが和声の歴史の一つの側面でもあります。属和音に七度音が附与される前は、副和音のみならず属和音もトライアドだった訳です。その上で属和音と副和音の中でも主音・属音・下属音を根音とする三度堆積の和音が「主要三和音」と呼ばれていたのです。

主要三和音というのは長音階・短音階夫々のⅠ・Ⅳ・Ⅴ度を根音とする三度音程堆積に依って生ずる三和音(トライアド)の事で、それらはトニック、サブドミナント、ドミナントの機能を持つ。他方、それらの主要三和音の他には副三和音がある。然し乍ら副三和音にはそれらの「機能」は無い。主要側の機能を「代理」するだけである。

副三和音が代理という立場にしか及ばないのは、三和音の内の2音だけが主要側の和音に共通音として持っているが故の事で和音構成音を充たしておらず機能的には不完全となる為であります。

処が平行調を見れば瞭然ですが、平行短調としての主要三和音を形成した場合は長調の主要三和音と副三和音の主従関係は逆転する事になる(平行長調の副三和音が平行短調の主要三和音)。

畢竟するに、下方倍音列は物理的に音が有る/無しと見るのではなくて短調組織がどの様に内在しているかというのが下方倍音の重要な理解であるのです。

通常、カデンツを形成する上で生ずる和音進行というのは、《先行和音の根音を後続和音の上音へ取り込む》という事が大前提となっております。この故に和音進行というのはスムーズに連結される事になり、機能和声における枠組みというのはこうした衒いの無い響きを以て形成される物であります。

取り敢えずトゥイレの時代にまで遡って和音進行を捉えてみると、この時代では既に属和音に七度音を付与されるばかりか副次和音にも七度音が付与される事になる為、属和音以外の副次和音にも七度音を付与されている状況であります。主要三和音 (Hauptdreiklänge) という名称は、その独語が示す様に、「Haupt-(主要な)」「dreiklänge(三和音たち)」という物で元は属和音も三和音ではあったものの、下属音が上中音へと下行導音としての作用を付随させる事で導音が主音へ進行する上行導音のそれと進行感を倍加させる様にして用いた為属和音は七度音の附与を許される事になった訳ですが、それが時代を経て副次和音にも七度音が付与される様になったのが和音の歴史であります。

因みに、ジャズ/ポピュラー音楽界隈にて言われる「スリー・コード」というのは長調・短調それぞれのⅠ・Ⅳ・Ⅴ度を根音とするトニック、サブドミナント、ドミナント・コードの事を指す訳でありまして、これらはトライアドでなくとも四和音またはそれ以上の構成音を伴う物でも「スリー・コード」である訳です。然し乍らこれらスリー・コードは夫々総てがトライアドであってもそれが機能的に「充たされる」という理由は、それらの構成音(トニック、サブドミナント、ドミナントのトライアドの構成音)を抽出すると、それで「全音階」を充たすが故に、トニック、サブドミナント、ドミナントというコードを経由すると全音階を自ずと充たす事になる為、音楽的な場面進行と共に全音階という音組織が完結する為、予見の容易い調性を維持した中でのドラマを生ずる事になる訳です。

茲での「予見」という言葉はとても深い示唆がある物で、それは追々屢述する事になるでありましょう。

扨て、6thコードの取扱いでも述べていた事ですが、ハ長調域にてC△(メジャー・トライアド)という長三和音が先行和音として存在し乍ら後続和音がDm7(甲) or F6(乙)が生じた場合、「甲」の和音進行先は属和音の示唆がある形の物であり、他方「乙」は主和音つまりトニックへ戻るという弱進行の為の和音という事を意味するのであります。

つまり下属和音の付加六というのは弱進行の為の整合性を取る為に用いられた物なのであるという状況なので、F6の後続和音は先行和音であるF6の根音f音を後続和音の上音として持たずとも成立するのは、付加六度音=d音が限定上行進行となりe音に進む事でトニックへの進行を示唆する様にして扱われる様になった物です。

他方、Dm7でのd音は属音への下行五度進行を示唆する物でもあり、同時に七度音たるc音も後続和音のh音へ下行する事になり、後続和音となるG7は先行和音の根音であるd音を上音として取り込んでいる訳であります(※トゥイレ/ルイ著『和声学』p.100参照)。

とはいえ、旋法性のある世界観では、先のような衒いの無い進行という状況とは対極を為す世界観ともなる事を同時に知っておかなくてはいけない部分です。

ドミナント・コードが「予見」させる物は、それはトニックへの解決です。これは確かに先行和音の根音をトニックの和音の上音へ取り込むという事も踏まえており、導音は主音へと進み(半音という最小距離)、下属音は上中音へ進む(是亦半音という最小距離)という事も踏まえている「自然」で予見が楽な状況であるが故の姿を現している物なのです。

また、もう少しドミナントという機能を突き詰めた場合、これが不協和音であり、それが協和音へ進行するからこそ、ドミナントとしての役割を全うしているという訳です。ですから、某かのコード表記の体系にも表せない様な不協和音が協和音へ進行するならば、ドミナント→トニックという進行感は生ずるのでもあります。

オルタード・テンションという物は、複音程に生ずる和音構成音がどのようなオルタレーション(可動的変化)を生ずるか!? という所はジャズ/ポピュラー界隈での取扱いの「不文律」を覚える事でありましょう。本位11度は数字だけの11th音を意味する物で、転回すれば完全四度を意味する物ですし、13th音の「♯13」という表記を見る事は7度音が長七度で無い限りは先ず無いでしょうし、イレギュラーな表記であるので一般的ではないのは誰でも判る事でありましょう。

扨て、ドミナント7thコードを基底とする物で、ジャズ/ポピュラー体系とは異なる方面にて「不協和」の重畳を試みた物は色々な物があります。属和音に対して他調の属和音を付与して複調的(=バイトーナル・コード)として聴かせてみたり、エドモン・コステールの属二十三の和音は、半音階の総合(chromatic total)でありつつも、それの三度堆積は上方倍音列を巧みに利用した解釈で23度音程を使って積み重ねた物であり、コステール自身も、こういう風に恣意的に積み重ねようともドミナント・コードとしての機能が残るという風に述べている物です。コステールの場合は、この属二十三の和音を、12音技法での半音階や総音程音列を見渡した物ではなく、単純に上方倍音列を恣意的に集めて積んで行った物であります。

12音技法を見据えた物ではないので、属二十三の和音の構成音のそれに「回文」となる様な鏡像関係などは見えて来ません。仮に総音程で見渡すならば、12等分平均律での総音程は66半音(= [1・11] [2・10] [3・9] [4・8] [5・7] [6] 半音)ですから、次の様に属二十三の和音の総音程は37なので、66半音を使った物とは全く異なる配置に依る物で、上方倍音列を巧みに用いて三度堆積を恣意的に用いているだけの事であります。

半音階の総合が総じてコステールの言う属二十三の和音になるのではありません。半音数を3 or 4にて堆積させれば、3度音程堆積に依る半音階の総合は幾らでも創出は可能です。

コステールの属二十三の和音の例示が残念なのは、『和声の変貌』では譜例として例示されてはおらず、オリヴィエ・アラン著『和声の歴史』にて確認しない限りでは国内書物ではきちんと確認できないという点であります。

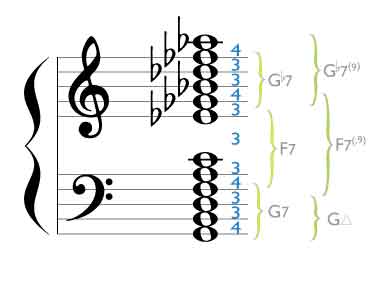

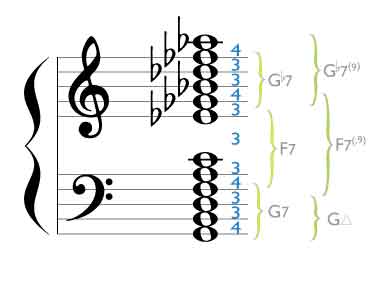

処で、コステールは『和声の変貌』に於て属二十三の和音について詳らかには語っておりません。また英語圏の方では属和音を母体とする事よりも単に「短二十三度の和音」と呼ばれる事もあり注意が必要です。とはいえこうした属和音上に得られる倍音を恣意的に積み上げた物からも「不協和音」という物を好意的に解釈する必要はあるかと思います。其処には「遠い脈絡」となる音の関連性が実際には仄かに関与している事を暗に示唆している所が不協和の世界の興味深い点であるとあらためて読み取れるからであります。コステールの属二十三の和音は次の様に、大譜表において下に六声、上に六声という風に分けて表記されております。単純にジャズ/ポピュラー形式の和音表記にて語れば、D♭m/E♭m/F△/G△という風に見る事も出来る訳です。

とはいえ、更に恣意的に見れば次の様に、G7というコードを基底にしつつ、その7thをコンジャンクトしてF7を積み上げ、短三度音程をディスジャンクトさせてG♭7がある、という風に見做すと、G7上に集積される全音下に生ずるF7という同種の和音が生じ、それら二つのドミナント7thの間(=半音という間隙に)G♭7が生ずるという、こうした不協和は結果的に凝集し合う事で空隙を埋める事となるので、あらためて音の空間に「闖入」して来る様に音の組織が次々に埋まって来る様にして音脈が生ずる様に解釈する事が可能なのであります。然し乍らこうした解説をコステール本人は語っていないので、単なる半音階の総合の例の一つとしても、こうした所を読み手は解釈しなければならないと私自身は思います。

また、コステールの属二十三の和音は、基底音を属七ではなく単なる属和音に変えた場合は、G△の上にF7(♭9)という短属九がディスジャンクトとして現われ、今度はG♭7(♭9)がオーバーラップして重なり合う様にも見る事が可能ともなるのです。

孰れにしても属七の和音というのは、その和音の各構成音の半音数は上から下に数えれば「4・3・3」という型で見る事ができるので、「4・3・3」という組み合わせがどのように配列されているか、という事を見るだけでも、規則性を読み取ろうとする解釈で以て判断することも可能ですが、対称性を持っている訳ではないものの、「4・3・3」という組み合わせに対して、3と4が介在する様にして積み上がっているとも見做す事も可能なのです。

遠い脈絡としてはG7の全音下の音組織の関与がある様に積み重なっており、その関連性を易々と認めないのは本位11度を使わない事でF7という関連性を薄める事には効果があると言えるでしょう。また同様に、その上にはG7の半音下であるG♭7という音の関連性が示されているという訳で、半音階という組織をこのように解釈するならば、コステールのそれを巧く活用した上で、音の関連性、特にG7上で全音下や半音下のアプローチに依って音の世界を拡大する事も一つの手段になり得る見立てとなる事でありましょう。無論、これらはあくまでも属二十三の和音という物を好意的に解釈したという一つの手段であるに過ぎない事は言う迄もありません。

加えて、属二十三の和音は最初に大譜表で示したそれは上下に6音ずつ示されておりましたが、これらをE♭音がオーバーラップする様に上下に2組のヘプタトニックを次の様にして見立てる事も可能となります。すると、判りやすい音並びとして、2組のヘプタトニックはCメロディック・マイナー・スケールとCスーパー・ロクリアン・スケールが出来上がるという風にも見立てる事ができます。Cスーパー・ロクリアン・スケールはD♭メロディック・マイナーの第7音のモードであるため、謂わばD♭メロディック・マイナーとCメロディック・マイナーが併存している状況と見立てる事ができる訳です。

つまり、こうした見立てから何を示唆しているのか!? という事を読み取ってもらいたいのですが、漠然と「半音階」という社会に立ち向かうだけでは余りにも無茶な側面もあろうかと思います。半音階に対して某かの「揺さぶり」を与える為には、半音階社会に対してある程度「穿った見方」をしてあげた方が揺さぶりをかけられる訳です。

仮にG7というコードがあった時、これに対して半音階を見据えてアプローチを仕掛けたとしても、コード体系から準えられる大概のモードには、半音階という事をモノの見事に消し去ってくれる事実に遭遇する訳です。つまりG7から見た時の長七度もしくは減八度となる音 [F♯/G♭] という物は無下なる扱い方をされる訳ですね。まあ仕方ありません。コード上からはアヴォイドな訳ですから。しかし、基底のコードを疏外するからとは雖も、G7を規準とした時の長七度/減八度は凡ゆるシーンで避けてくれという事はあまりにも愚直な取扱いなのです。特にベースの場合は半音階的に剥離して行くかの様に、G7に対して半音階の揺さぶりをかけながら、後続の和音へ着地するようなフレージングを伴うので、G7上で常に[F♯/G♭] の音の導出を忌避するという事はあり得ないのです。更には、こうしたベースのアプローチを他のパートが同様に扱っても全く差し支えが無い訳です。

G7にて取扱いが難しいのは[F♯/G♭] よりも本位11度であるC音の取扱いの方でしょう。G7上に於てどうしてもC音の取扱いに難儀するのであればCスーパー・ロクリアン+Cメロディック・マイナーを見立てつつも、それらの見立てた基本音=C音をオミットすれば結果的には11ノート・スケールとして成立させる事も可能ですし、巧みにC音を避け乍らD♭メロディック・マイナーからのフレーズとCメロディック・マイナーから生ずるフレーズを巧みに進行させるかの様にG7のコードにて用いても構わないのです。

つまり、メロディック・マイナー・スケールのⅣ度は進行的に閉塞したドミナント7thがある。これを「♭Ⅲ△aug (on Ⅳ)」として使った場合、G7上で恰も「F♭△7aug (on G♭)」→「E♭△7aug (on F)」という風に、まるでコードが平行にパラレル・モーションしている状況を想起してアプローチする事も可能となる訳です。G7というコードに対して半音階的揺さぶりをかけるという事が意味するのは、コステールの属二十三の和音を利用するならばこういうアプローチで臨めるという事なのです。

半音階の総合という「恣意的」な積み方なのですから何もコステールの属二十三の和音に拘泥する必要はありませんが、半音階という世界を単に半音の羅列という風に取扱わない為には、こうした想起をする事で、漠然とした半音階に対して揺さぶりをかけられる様になると言いたい訳です。

極言するならば、G7というコードに対して完全四度上にCメロディック・マイナーがあり、減五度上にD♭メロディック・マイナーを同時に見立てる事に等しい訳ですから、リディアン・クロマティック・コンセプトの様に、リディアンを発生する音度を「Ⅰ」と見立てて(ジョージ・ラッセルの云うリディアン・トニック)、そこから出現するコードの種類に依ってアプローチが決まるというのならば、G7はリディアン・トニックから見れば長二度上にある訳で、これに対してリディアンから派生したスケールを活用する事は出来ると雖も、こうした見立てよりも私はG7上にCメロディック・マイナーとD♭メロディック・マイナーが併存する見立ての方が遥かに多様だと思います。

どのようなアプローチを採ろうが、それが偶々リディアン・クロマティック・コンセプトと同様になったり、或いは自身の初期の発想が卑近でリディアン・クロマティック・コンセプトのアプローチを採った方が多様になったケースはあるかもしれませんが、私からすると、リディアン・クロマティック・コンセプトを用いずともそれと同様あるいは遥かに高次な音脈を取扱う事が可能であると言いたい訳です。策に溺れる事なく半音階を恣意的に見立てれば他にも幾らでも策はあるのですから。

2016-07-12 11:00