フレンチ・ニュー・ウェーヴ&テクノ姐さんサッフォー [楽理]

嘗てトヨタMR2という車がデビューした時の事。この車のエンジン・レイアウトはミッドシップ・レイアウト(実際はリア横置き)という物で、国産車でも相当に珍しい物であり、市販化される前から巷間を賑わせていた理由は、1983年の東京モーターショーで参考出品され、かなりの注目を浴びたからでありました。

その年83年、モーターショー開催前の夏にトヨタは1G-GEUエンジンという6気筒ツインカム4バルブという非常にスポーツ性の高いエンジン単体を、なんと全国紙一面広告を使って宣伝したのは是亦非常に驚いた物でした。

トヨタ・ブランドとはいえ実際はヤマハ製のエンジンなのでありますが、トヨタはエンジン・ラインナップをツインカム主導で多くの排気量での変遷期でもあり、その後の「ハチロク(=AE86)」で有名となる車種には本邦初のドアミラー解禁と共に4A-GEUエンジン(4気筒ツインカム4バルブ)を搭載した時期でもあった流れもあり、かなり注目される物となったのです。トヨタ以外ではダブル・オーバー・ヘッド・カムシャフト(=DOHC)エンジンという一般的な呼称を用いたものでもありました。トヨタとしても差別化を狙っての戦略であった事は疑いの無い所でありましょう。

1981年には日産からパルサーEXAという、リトラクタブル・ライトを纒ったコンパクト・カーは、どちらかというと卑近なウェッジ・シェイプで方々から「プラモデル」と揶揄されていた事もあって、1983年の東京モーターショーではSV-3というその後のMR2の参考モデルが出品されていたという時代だった訳です。なおこのシーズンにYMOは解散(彼等は散開と呼んだ)をアナウンス、トレヴァー・ホーンのプロデュースによるABCの「Look of Love」もヒットしており、にわかにトレヴァー・ホーンがその後の音楽シーンを席巻する萌芽が見られていたのでありまして、車というデザインが所謂建造物や音楽界にて20世紀初頭に多大な影響を与えた「未来派」をも投影しうる物であるのか、車のデザインと共に宣伝する音楽もかなり周到に創っていたと思われる80年代。

トヨタは1981年、ロータス社のコーリン・チャップマンをセリカXXのCMに起用しながら他ではグレース・ジョーンズも起用していたという、尖ったアーバンな時代。そのアーバンな世間の様相は更にニューロマンティシズムへと変容し、そこでの83年を経て1985年にMR2が世に放たれた時にCM起用されたのが、今回ブログ記事タイトルにも用いたフレンチ・ニューウェーヴ界の異端な姐さん「サッフォー」だったのであります。

トヨタは1981年、ロータス社のコーリン・チャップマンをセリカXXのCMに起用しながら他ではグレース・ジョーンズも起用していたという、尖ったアーバンな時代。そのアーバンな世間の様相は更にニューロマンティシズムへと変容し、そこでの83年を経て1985年にMR2が世に放たれた時にCM起用されたのが、今回ブログ記事タイトルにも用いたフレンチ・ニューウェーヴ界の異端な姐さん「サッフォー」だったのであります。

私はそれまで、サッフォーに関する事は普段から能く購読していたFM雑誌や音楽雑誌などでしか知らず未聽の時期が続いておりました。それでも大々的に扱われているという感はなく、頻繁に名前を見る程でもない、奇異な感じに朧げ乍ら捉えていた程度でありました。私の音楽的な嗜好がプログレ、ジャズ/フュージョン、AOR系統だった物でもあって、その偏向度が他の雑多なジャンルの情報を寄せ付けていなかった側面も禍いしていた事実は否めません。

それでも80年代前半〜中頃の時期というのは、私にとってはシンセサイザー関連機器に多くの興味を抱く事となった時期でもあったので、サッフォーという、さわり程度に耳にしてもアーバン・エレクトロ系統の音に対しては些かの注意力が働いて傾聴しうる印象だったのも亦事実であります。

私が目にする音楽雑誌では概ね大衆迎合型の王道路線、畢竟するにMOR系統の物が多く扱われ、FM雑誌などでは特にその傾向が強く、その中でも週刊FMは比較的マニアックな所を扱っていた様な記憶があります(出版社が音楽之友社であるので、音楽的に非常に専門的な会社であるのは当然でもあり、競合する他のFM雑誌と比しても情報の質が高いのは当然)。

私自身相当にコアな音楽誌などはあまり手に取らなかったのは器楽的な方面の情報を欲していた事もあり、単なるライブラリーや蘊蓄の蓄積となってしまう様な、特にアーティストのバックボーンなど二の次という様なスタンスで音楽と向き合っている時期で、己の好みと大衆に迎合しがちな雑誌とは余りに乖離していた所もあり、そうした情報は熟読する事を避けていた物でした。

どちらかと言えばFMエアチェック用に番組放送予定の楽曲を隈無く目を通していた物で、その他の音楽情報となると先述の様に器楽的な部類、すなわちギター・マガジンとか楽器を取り扱う方の雑誌に能く目を通していた物です。

ですからサッフォー系統の名前は、感度の鋭いアンテナを持つ好事家のレコメンドを俟たねばならぬ様な、大衆にはそうそう遭遇しない様な側面があって本性を知れないというのがそれまで手前勝手に私が感じていたサッフォーへの印象でした。

扨て、MR2として正式に発売されるとTVCMでは早速サッフォーの『Le train de Paris』を耳にする事に。アーバン・タッチの音に傾聴する様になったのはその前年にZTTレーベルからリリースされたプロパガンダの「マブーセ」を大変気に入った事もあっての事で、これが「免疫」になったのは間違いありません。

加えて同年には後藤次利のミニ・アルバム『Inner Suggestions』もかなりテクノ/エレクトロ方面に拘ったアルバムでもあったので、こうした影響を経て翌年には鳥山雄司の「A Taste of Paradise」(こちらもエレクトロ要素を其処彼処に採り入れていた)に触発され、同時期には松原正樹のアルバム『Been』にも感化されていた時。まあ、この時代はジャンルを超越して某かのテクノ/エレクトロ要素のある音楽が席巻していたのであります。

フェアライトCMIと思しきサウンドにてジプシー系統の音階を纏い、サキソフォンも当時のアーバン系統を存分に感ずる楽器のひとつ。

そういえば日本でも立花ハジメがこうしたサキソフォンを用いておりました。私も83年、神奈川県民ホール小ホールにて鈴木さえ子のドラムに依る立花ハジメのライヴを存分に堪能した物でしたが、当時としてはクラウス・ノミが他界して間もないHIVやエイズという名もそれほど広く知れ渡っていない所で立花ハジメのエイズ関連の話題を軽妙なMCで濃密に語っていた事を今でも追懐する物です。私も当時は結構尖っていたモノで、頭髪は勿論、洟からケツまで青かった「新浪漫的」を謳歌していたのでありました(笑)。

それまではついつい及び腰となってしまって触手を伸ばす事が出来なかったサッフォーの音楽をCMを機に耳を奪われる様になるのであり、そこで先ず手にしたのがEP盤で発売された「Le Train de Paris(邦題:「パリ・エキスプレス」)。B面はインストゥルメンタル・ヴァージョンが収録されておりました。因みにこの曲は仏盤CDで発売されると曲名は「Train de Paris」という風に表記されております。

処がこの曲は、その後アルバム・リリースされる日本盤『Passions, Passons(バッション、パッソン)』では収録されないのでありますね。恐らくはEP盤「パリ・エキスプレス」購入者への重複収録を回避しての事だと思うのですが少々不思議な物です。

というのも、その後仏盤CDで発売される迄、それまで私は日本版LPの収録曲数8曲がアルバムの正式な収録曲数だとばかり思っていたのですが、CD盤は10曲収録されている訳です。この10曲は勿論日本盤EPで収録された「パリ・エキスプレス」のインスト版は除かれた上での10曲なのであります。畢竟するに、日本版LPでは2曲割愛された曲があった訳ですね。

その収録曲数の割愛されているのが、元々現地仏盤のLPでもそうだったのかは私はそこまで知りません。然し乍ら不可思議だと思う点というのは、CDに収録されている10曲を5曲ずつ(CDのトラック1〜5、トラック6〜10)という風に収録しても夫々が23分以内に収まるのであります。

これは現今世代の方にはピンと来ないかもしれませんが、嘗てはカセット・テープの46分という尺が主流でして、片面に23分収録する事ができる。LPの片面も特殊な長尺収録を除いてはこうした流れに乗って曲の尺が決まっていたのでありました。尺の面だけで考えればLPに10曲収録されてもおかしくはなかった訳ですが、LPではCDに収録される「Train de Paris」と「Globo Night」が未収録となっていた訳です。

加えて私が手にした輸入盤である仏盤のCDは単なる表ジャケのみの物で、ライナーノーツやらインナースリーヴなど皆無の1枚の紙なのでありまして、これが亦不親切。楽理面に於ても高次な側面が其処彼処にある本アルバム故に、このアルバムは心底新リマスター&再発売を希望したい所なのであります。

嘗ての私はLPにあるインナースリーヴの寄稿文や歌詞などを全く拘泥する事無く30年程も時を経てあらためて現在吃驚しているのでありますが、木内みどりさんが寄稿されて居られていたのにはこのブログを書こうと企図する迄全く気付かないでいたのはお恥ずかしい限りです。

木内みどりさんのそれは、合田佐和子さんとの遣り取りを鏤め乍ら、赤裸々なご自身の好事家たる興奮を載せておりますが、木内さんや合田さんに関する事を今あらためて読む事ができた事に些かの感動を覚えると共に、目の前の確かな情報をついつい拘泥する事もなく30年も放置していた自分が情けないと言いますか、迷妄に陥った30年というのをあらためて気付かされた様な思いです。

日本盤LPのライナーノーツに見られる坂本龍一の云う《おともだち光線》とはおそらく、先述の使用機材フェアライトCMIの事を指した親近感なのではないかと推察するのであります。

扨て今回は、高次な楽理的側面を語りたいが故のブログ記事でもある訳ですが、私が最も慫慂する曲は「Méthylène(メティレーヌ)」。

本記事冒頭では散々MR2の話題も出していたので「パリ・エキスプレス」について語っても良かろうに、と思われる方も居られるとは思うのですが、確かにハンガリアン・マイナー・スケールにて組み立てられて旋法形で横の線の牽引力で曲の印象を強く付けるのはサッフォーの特徴のひとつとも謂える部分でありましょう。「Picsine」という曲はサティのグノシエンヌ第1番をオマージュにしている物であります。

原曲であるサティのグノシエンヌ第1番は小節線こそ無いものの、メトリック(拍節感)を示す連桁は4拍子単位が際立つ物でありますが、この曲の最たる部分は、ヘ短調の調号が与えられてはいても短調の第4音が増四度化しており、第5〜7音は殆どのシーンで本位音度化する為、「ラ・シ・ド・レ♯・ミ・ファ♯・ソ♯・ラ」という風になる(時偶第6音が自然短音階の♭6thになる)ので、謂わば「Fリディアン・ディミニッシュト・スケール」となるのも特徴の一つでもあるのです。

また、サッフォーの「Picsine」では、曲の拍子を6/8拍子で取っており、8分音符のパルスにグノシエンヌ第1番の主旋律を乗せており、スタッブ・サウンドに些かイネガルを感じさせたりするという、其処彼処で拘りが見られる物でもあります。4分強の曲ですが非常に短くも感ずる物です。

とはいえ、今回は「Méthylène(メティレーヌ)」を中心に語っていきたいので機会があればサッフォーのアルバム『パッション、パッソン』の楽曲解説とかは今回の反応を見た上で今後検討してみようと思っている所であります。

「Méthylène(メティレーヌ)」この曲は、通常の440Hzの基準ピッチと比較した場合、1単位六分音≒33.3セント程高く採られている曲であります。基準ピッチとしてどれほど違うかと謂いますと448.66Hzに匹敵する訳ですね。かなり高いです。アルバム全体がこのピッチなのではなく本曲「Méthylène」がこうしたピッチを採っているのは勿論多くの理由があるのは間違いない事でしょう。シントニック/ピタゴラス・コンマよりも遥かに高いのでありますから、其処には音楽的に非常に示唆深い物が存在するのです。

この曲の様に、音組織一律が微小音程で高い/低いとする曲の場合一般的な不文律としては、楽譜に基準ピッチの高低を明示したり、若しくは現代譜の様に幹音凡てに微小音程の変化記号を調号に割り振って記載する選択肢があると思います。調号に微小音程の変化記号を振った時厄介になるのは、微小音程でシフトされた音から総じて「♯/♭」という変化記号をきちんと対応しなければならない点にあります。

仮にト長調では「ファ」の位置に嬰記号が付与されますが、これが今回の「Méthylène」の様に一律1単位六分音ほど高い場合、幹音に対して7つ微小音程用の変化記号を附与すると、その音は「+33セント」となってしまってはいるものの、その音組織にて単純に「♯」を振ってしまったら100セント上がっているのではなく67セントしか上がっていない事を示す楽譜となってしまう訳です。一律33セント高い音組織にて「♯/♭」がきちんと100セントの高低を示す変化記号も必要となる所に注意が必要となる訳でありそれが次の様な変化記号となる訳です。

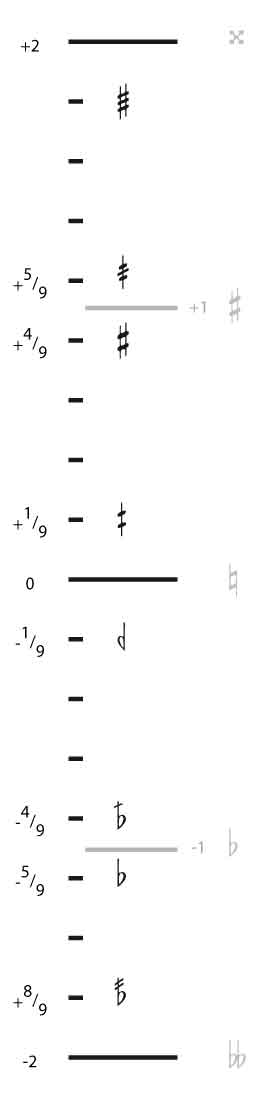

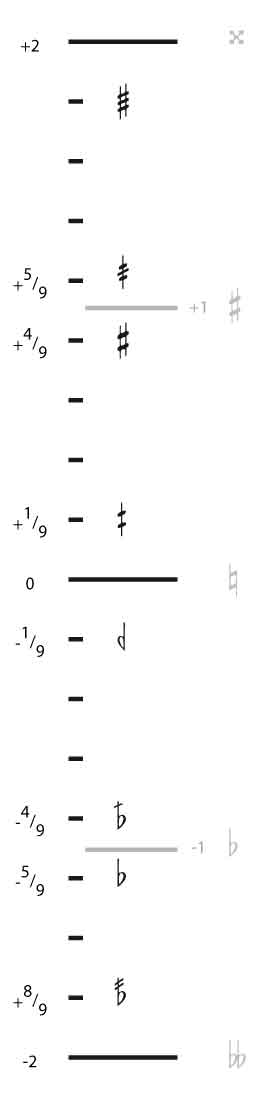

今回はアロイス・ハーバの十二分音の変化記号を採用しており改めて理解しやすいのではないかと思いますが、本位記号=ナチュラルの付いているのが通常の幹音だとすると、それよりも33セント高いのは右に2単位ずれた「+ 2/12」が示す箇所となります。扨て、茲から「きっちり100セント高い/低い」100セント=半音はどうなるのか? という事をあらためて見ると、「♯」「♭」が示すのは相対的な音程的な距離が変わってしまうのはお判りでしょう。

つまり、「+ 2/12」より100セント高いのは「+ 8/12」の箇所の変化記号であり、同様に「+ 2/12」より100セント低い音は「- 4/12」を示す箇所となる訳です。

私が以前呟いたツイートでは「1シントニック・コンマ程高く」としておりましたが、このツイート時に私が測っていた環境は440Hzの基準ピッチではなく442Hz基準に気付かずに呟いてしまったという事をこの記事を書いている時に気付き(笑)、修正しなくてはならない事も踏まえてあらためてきちんとこの様に語っているのであります。

この曲はAマイナーより1単位六分音高い調性を持ち乍ら、唐突な遠隔転調はCハーモニック・マイナーの1単位六分音高い音組織のそれと転調するかの様にして互いの共通音(コモン・トーン)がC音部という、Aマイナーから見た時の短調のⅢ度で「応答」(※互いに異なる音組織にて共通音で接続し合う意)しているのであります。

因みにCハーモニック・マイナー四度下スケールの音組織は、「Cハーモニック・マイナーの主音は四度下に在るモードですよ」という意味胃なので(※Hmp5↓「ハーモニック・マイナー完全五度下スケール」と混同せぬ様注意)、Cハーモニック・マイナー・スケールの第4音を主音とするモードが、C音をコモン・トーンとして応答するという事を意味するのです。

これがイントロ冒頭で流れ、曲終盤にももう一度出てくる訳であります。するとCハーモニック・マイナー四度下スケールの1単位六分音高い音組織は次の様な譜例にて示す事が可能となるのですが、これには調号に変化記号を割り当てているのではなく、凡て幹音からの変化記号としております。

扨て、この曲では更に中立音程が出て来るのが特徴的なのでありますが、その音は、元のピッチが33.3セント高い所から相対的に「26セント程」低い、リュートと思しきスタジオ・ライヴ映像では変種マンドリンで、中立音程用のスコルダトゥーラ調弦を採っている模様)音に依る中立音程となる低めのC音が出て来るのは本曲の深部を判断するに当ってなかなか厄介な部分なのでもあり、それが亦魅力の一つでもあるのです。

先の「26セント程」低い音程としている理由は、33.3セントから26セント相対的に低い、つまり440Hzの基準ピッチから「低めのC音」を見ると7.3セント高いのでありますが、33.3セント高い組織からすると「低めのC音」となる訳です。

とはいえこの中立音程は一義的な解釈をするのは非常に難しいのでありまして、思弁的(理想的)な想起としては「22.6セント低く」あるべき物で、実演奏としては「26セント」として表現されているという物ではないかと思えるのですが、それでも恐らく「3種」微小音程の見立てが必要であると思われるのです。

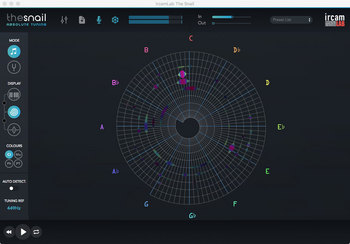

次の画像はIRCAMのThe Snailを用いてA=449Hzに設定した上で当該箇所をスキャンさせた物ですが、「低めのC音」が現れているのがお判りになるかと思います。

調弦として最も調和しているのは26セント低く採る物で、実演奏から推し量るにはこれが最もジャスト・チューンとなる微小音程して、これは65/64の音程比から得られる物なのです。とはいえそれは65/64を狙った物ではなく64/63が前提にありそれにイントネーションが付いてしまったのではないかと考えられる所でもあります。

そのイントネーションに依る効果としてハーモニー的にはこれが最もしっくり調和しているのですが、恐らくはこの他にも次の2通りの調弦を「思弁的」に想起した上で、ほんの少しイントネーションが付いて奏されている可能性もあるのです。

そのもう2通りというのはまず1つに「1単位八分音」。つまり25セントの音程です。これが意味するのは、1単位八分音として想起するも、1セント程高くイントネーションが付いてしまって26セントの音が奏されてしまったという物。つまり、「想起」の部分を第三者が推測するのは非常に難しい事があらためてお解りになるかと思います。

もうひとつの微小音程の可能性は、ターキッシュ・コンマで表わされる1単位九分音≒22.6セントの物。九分音は全音を9分割している物でそれが6全音であると53TET(53等分平均律、53EDO)となるもので、各全音は1単位九分音・4単位九分音・5単位九分音・8単位九分音の何れかの音程の上下にて分けられる物なのであります。

特に4および5単位九分音は音形の上行/下行時にて可動的に採るので、33.3セント高く採っている音から相対的に22.6セントというのは一番最初に例示した音とは4セント程離れていてかなり大きな差ではあるのですが、あくまでもマンドリンという物を想起した上で、C音の周辺を4/5単位九分音が上下どちらかに超越する様に調弦した場合、偶々この曲の場合「低めのC」が鳴らされているのですが、それが少しイントネーションが付いた九分音の調弦であるという可能性が考えられるのであります。

九分音については次の図を見ていただければ上下に備わる全音音程に対してどのように九等分されているのかがお判りになるかと思います。

仮に、D♭音から5単位九分音低く採った時には「低めのC音」は実現しますし、H音から4単位九分音高く採った時とは異名同音ではあるものの、この曲の「低めのC」に近しい物となります。

ただこれらの九分音は幹音から生じさせる事が通例なので、懸案となる「低めのC」はD♭から生じていない事が判ります。この「低めのC」は上行/下行のどちらかを確定する事は難しい物ですが、H音から4単位九分音由来とする微小音程が巧く伝われば之幸いです。勿論、マンドリンを除いた全体の調弦は33.3セント高い物なので、それに即した上でマンドリンの九分音を見渡す訳ですのでマンドリン単体の譜例というのは1単位六分音高くシフトされていない物として見渡しているのはご注意を。

オリジナル版での楽曲中盤ではマンドリンではなくウードのソロがありますが、これはおそらく九分音を標榜するプレイであろうと思います。YouTubeでも確認できるスタジオ・ライヴではウードのソロをマンドリンが受け持っておりますが、オリジナルはマンドリンとウードを使い分けております。

扨てこれらの可能性に於て、一般的に微小音程を取扱おうとする際に最も平易に微小音程を表わしやすい情況というのは全体のピッチを1単位六分音高く採り且つそのピッチから1単位八分音低い音を中立音程として奏する事な訳ですが、この辺りの解釈は私の方では断言できません。

とはいえ情況を踏まえれば実演奏が26セント高い方が最も調和する物であろうとも基本概念としてはターキッシュ・コンマに依る53TETが視野に入れた物と考える方が、実際にマンドリンを使い乍ら他のアンサンブルの基準ピッチを高く採っている整合性が強く保たれる事になると思います。その理由は、マンドリンは440Hz体系での調弦であり、他のアンサンブルは448.66Hz体系の基準ピッチを採っていると考える方が適切で、両者を併存させ乍ら巧みに中立音程を発生させる高度な制作企図を感ずる事が出来る訳です。

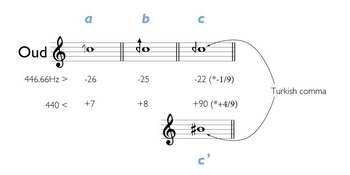

そうして次の譜例を見れば、小節aは7TETに依って生ずるセプティマル変化用の変種記号で、この記号は純正七度の時にも使われたりしますが、今回の場合はこの様にして表記しておりますが、混同せぬようご理解の程を、同様に小節bは1単位八分音変種を示す物で、小節cはターキッシュ・コンマによる1単位八分音変種記号を示す物で、同様に小節c’は異名同音となるH音からの4単位九分音高くなるという表記で示している物です。

小節下部の数字は、448.66Hzからの微小音程を明記しており、更にその下では同様の音を440Hzから相対的に捉えた時の幅を示す数字となっているのであります。

扨て、実演奏の26セントから想起しうる22.6セントという風に巾はあるものの、実際にこの曲を取扱っている人々は1セント程度もしくはそれ以下の微小音程の違いも把握しているとは思いますが。実際にはイントネーションとして細かなズレが生じていると考える事も視野に入れるべきでしょう。

そこにズレが生じているからといって、演奏中に生ずる細かな微小音程的なイントネーションとしての揺さぶりに対して奏者の誰もが無頓着となっているのではなく寧ろ、サッフォーが微分音、すなわち中立音程をしっかり視野に入れて音楽に装飾を与えているというのは疑いの無い所でありましょう。

耳慣れない人からすれば「なんであんなに低い音が鳴るんだろう?」と思うかもしれませんが、これはチューニングが狂っている訳でもない、聴く人が聴けば微分音をきちんと奏している実際なのであります。

念の為に補足しておきますが純正完全五度が11回累積するシントニック・コンマ(21.5セント) < 53TETホルドリアン・コンマ(22.6セント) < ピタゴラス・コンマ(23.46セント)であるという事は今一度留意していただきたい点であります。

重複する様ですが前述の様に、これらの件を加味した上で推測すると、全体の基準ピッチは1単位六分音高い物のマンドリンだけは基準ピッチ440Hz体系のピッチにて調弦されている可能性が高いのが明らかでありましょう。

そうすると先述の「低めのC音」の正体は、53TET体系のピッチの採り方であり且つ、それは「低めのC音」という1単位九分音若しくは「高めのH音」すなわち英名B音から4単位九分音高く(B音より90セント高い)という風に耳に届く様に計算された微分音であるという風に考える事が出来るのです。

扨て、それらを「低め」「高め」を確定できないのは、マンドリンの前後の旋律を知る事ができないからであります。即ち、上行形か下行形かの区別が出来ない状況であるからです。マンドリン以外は総じて他の微小音程体系で高い所に別のピッチが存在するという訳です。

その上で幹音から上下いずれかの微小音程に依る異名同音でも当て嵌まるので、確定はできないのですが、マンドリンだけは440Hzで調弦されていて、先の譜例のa・b・c いずれかの音を表記通りに弾いた場合、マンドリン以外の基準ピッチは無視するとマンドリンそのものから見た時は440Hz体系の音として奏しているという事が把握できるのでありまして、微小音程のズレを態と計算して中立音程を発生させるようにアレンジしているのが心憎いのであります。

こうした事を踏まえると、エドモン・コステールが自著『和声の変貌』で論述していた、「自然上方倍音列の第22次倍音までは四分音律からシントニック・コンマ以内に収まるズレとして分布している→すなわち四分音体系として「均して」使用可能」という風に述べている訳ですが、次数「22」を遥かに超える音程比が齎す世界観でもこの様に四分音律に準えずに人々の耳が許容する事を思うと、22次倍音より下位の倍音が別段音組織に影響を及ぼしているものだけではなく、もっと細かい音組織にも許容しうるのが人間の音楽的欲求だという事があらためて理解できるのであって、エドモン・コステールのそれは《等分平均律=12TET、24TET》にて自身の論拠を補強する為に単に断章取義として述べているに過ぎない事も同時にお判りになる事でしょう。

また、人間の耳は「比率」に対して敏感に作用しているという事も前回のブログ記事にて述べた様に、隣接する音程の音程比にもこれまた敏感であるのは疑いの無い所でありましょう。ハリー・パーチの43音音階の各音程は「不等分」なのでありますが(視覚的には恰も等分に見せてはいても)、比率として純正比を利用している為にそれに因って齎されている音組織なのであります。エドモン・コステールの論をパーチの43音音階に当てはめてしまえば、パーチの提供する音は等分平均律の某かの音に靡いてしまうという風になり、これも亦齟齬を生ずる訳ですね。

12等分平均律に於ける半音階への欲求というのは転調を制限する事の無い様に発展した物であり、その一方で音程感の比率を重視する不等分で歪つな体系であっても、それが等方の世界観に取り込まれる事なく耳が許容するのでありまして、それらの体系を巧緻に利用する事が大事であり、どちらかに音楽の聞き方として靡く必要など全くない訳であります。

仮に、等分の世界観と不等分の世界観が併存し合う様な状況を欲する様なシーンがあったとした場合、それは、純正音程の側が中心音として作用しつつ、特定の協和的純正音程がドローンとしても成立する様になるでしょう。ドローンとは低域で一定に奏鳴される音の事ですが、平凡社『音楽大事典』に依れば、中心音たる主音としての単音、或いは主音と五度、稀に主音と三度が使われるという風にあります。

例えばギターの低音弦にて1度と5度をペダルトーンとしたまま、上声部にはアッパー・ストラクチャー的に、基底で奏鳴されるドローンの和音から類推にはほど遠い様な和音を乗っけても音楽的に機能する事はご存知でありましょう。

アッパー・ストラクチャーとはジャズ/ポピュラー界隈の方で顕著に現われる語句ではありますが、実際の所は統一的に語られる訳ではありません。少なくともアッパー・ストラクチャー「総体」とアッパー・ストラクチャー・トライアドたる2種類があるのはジャズ/ポピュラー界隈の人たちでも拘泥していない事でありましょう。概ね後者の「アッパー・ストラクチャー・トライアド」の理解の方が多い事でしょうが、これとて「複音程」の領域にて生じた基底和音と因果関係の薄い体系の3度体積和音が生じた事である訳です。

他方、前者の「アッパー・ストラクチャー」とは、単音程、特に七度音から上方に構成される和音構造の事を意味しており、これらに統一的見解はありません。然し乍ら西洋音楽界隈は奇しくもこちらの単音程にで生ずる「別構造体」というのを視野に入れて発展している素地があるのをジャズ/ポピュラー音楽界隈では看過する傾向にあるので、何故単音程も視野に入れた「アッパー・ストラクチャー」構造もあるのか述べておきましょう。

西洋音楽を例に挙げると、属和音以外に五度超の音程となる和音の附与はありませんでした。つまり当初は副和音(=副次和音)はトライアドでしか許されなかったのであります。それが時代を経て副次和音も七度の附与が認められる様になって和音はより一層拡大した訳です。

ハ長調を例に挙げれば主和音のメジャー7thというのは、西洋音楽的な見方だと「C△とEmの同居」という風に見ます。これが正当な見方であります。それら二つの和音はe音とg音をコモン・トーン(=共通音)として持っていると解釈もする訳です。

つまり、属七も属和音(トライアド)とコモン・トーンを持ち合う様にして減三和音を生ずる様に、副次和音に対してもその様にして「別の構造体」が包含される様にして判断するのでありまして、七の和音が齎す「アッパー・ストラクチャー」というのは、単音程でも生ずる別の構造体を意味する物であるのです。

茲から和音は更に「9・11・13」という風に拡大する事によって、アッパー・ストラクチャーという構造体はやがて基底和音(単音程組織に生ずる和音)と複音程に生ずる和音組織という構造体とに分けて考えられる様になる事で、茲で生ずる複音程にある構造体を首尾よく「アッパー・ストラクチャー・トライアド」と呼ぶ事で、「アッパー・ストラクチャー・トライアド」というのは基底和音とは異なる機能が囚われた別構造体という不文律が言葉として巾を利かせただけに過ぎない事なのです。

山下邦彦は〈C△7にはC△とEmが同居する〉という小室哲哉の和音の捉え方に対して奇異の目で論っていたものでしたが、これは小室哲哉の方が正統な解釈であります。無論、山下のいわんとするそれはジャズ的な和音の聴き方に依る解釈(※和音に付随する旋律を必要としない聴き方)の下での「C△7」という和音の色彩を異なるトライアドに解体して聴こうとするしないそれをも私は理解できますが、音楽を正統に捉えるという観点からすればこうした見方は小室哲哉の方に分がある物です。

和音が旋律を欲しがる時、その旋律形成の在るべき姿として重要なのは《和音の根音から五度音》を一旦の音楽的段落として見立てる物です。その際五度音は一旦の「極点」としての存在となり、和音の側からすれば旋律に対して手招きをしている状況であるのです。

そうした点から勘案すれば「C△7」には2つの五度音が包含される状況であります。まずひとつ目は [c─g] であり、もうひとつが [e─h] です。旋律形成をも視野に入れた時の「C△7」というコードは必然的に「C△」という長三和音と「Em」という短三和音が同居している状況というのは、ステファン・クレールが自著『和聲學』(片山穎太郎訳)の第12章「副不協和音」を読めば大いに参考になる事でしょう。

(※ステファン・クレールという表記は『和聲學』片山穎太郎譯(高井楽器店)の表記に基づく物であり、現在はシュテファン・クレールという表記で知られる)

ジャズの場合、単なる生硬な和音の響きだけが楽曲を彩る事が多い物です。アドリブに入る前のテーマ提示以外では和音こそがジャズ・フレージングを生む為の動機の源泉ですから、和音という状況を垂直的に捉えて奏者の生み出すフレーズ=旋律形成を俟つという状況は確かにジャズ的な聴き方です。

とはいえジャズに耳慣れた者ならば、その和音に対してどの様なフレージングが生まれるのか!? という事も予見できる物です。特に熟達された者ならば尚更であり、そこに卑近なフレージングが為されれば「ああ、やっちまったな」という風にすら感じてしまえるのもジャズに耳慣れた者の捉え方なのであり、和音の持つ響きに対して一切の動機を予見する事なく捉えるというのもジャズの捉え方として初歩的に制限してしまう様な捉え方でしかなく、そこで取り上げられた小室哲也はいい迷惑である事でしょう。

そうした状況を勘案すれば、重畳しい和音の上音にあるトライアド即ちアッパー・ストラクチャーというのもこういう事なのですね。

そこで先述の「ドローン」をあらためて思い返して欲しいのですが、仮に基底和音にDmトライアド、もしくは3度音をオミットしたd音とa音とでの5度のドローンを均しつつ、横の線として時折マイナー3rd音を使う様に奏鳴させ乍ら(無論これらの2音はペダルトーンとなりドローンである)、上声部をアッパー・ストラクチャー的に、基底和音やダイアトニック組織からも自由に振る舞いながらDm7としての和音の色彩が現われ、更に上声部に「Em」が現われたとしましょう。

マイナー・コードに13th音が生ずるというのは、後続和音に対して弱進行または「ドローン」やペダルトーンの要素があるシーンに於ては禁忌になる事など無いのであります。

処がこういう事を例示する事無く大概のポピュラー体系の音楽書というのは特殊な例があるとし乍らもそれを例示する事もなく体系も語らずに、マイナー13th(←本位13度の事で単音程に転回した時の長六度です)というのはこうした時に是認できる物なのであります。「Dm7(13)→G7」などとやってしまったら、明確に下方五度進行をしているのに態々Dm7(13)がG7でのトライトーンを包含しているのは馬鹿げております。処が、トライトーンをペダルトーンとしているのは解りますが、基底音が動いているのでこれは是認できない状況となる訳です。

Dフリジアンを想起した上で、「Dm→E♭△ (on D)→Dm7→C♯m(♭6) (on D)→Dm9(13)→Cm6 (on D)」などというのは全く以てアリなんです。表記上マイナー・コード上に於ける13thというのは非常に及び腰になるかもしれませんが、こういう事なのです。亦、基底和音としてマイナー・メジャー7thコードがある時というのは後続和音や弱進行の関係を考えずに臆する事なく13th音を使えます。4つ目のコードは「C#m(♭6)」とかじゃなくて「A△7」じゃないのか!? と思う人も居られるかもしれませんが、後続和音に対して掛留または下行導音として使うマイナー・コード上の「♭6th」は是亦アリなのです。

短和音に本位13度(=密集位置に転回すると長六度と等しいものの13度和音は不完全和音としても7度音は必ず包含するので付加六度とは異なる)を纏わせるとそれは、通常の和音体系からすればアヴォイドとされる物ですが、それはトライトーンを含むからですね(但しリディアン・トータルとドリアン・トータルとなる全音階の総合としての副十三の和音ではトライトーンが複音程に引き伸ばされるのは予々述べて来ている通り)。

然し乍ら、属七和音が弱進行する例やトライトーンが和音の色彩として用いられる要素は、曇りの天気から晴れを待望するのではなく曇りや雨を想起させたりする「背いた」響きのそれや、その進行感の希薄な世界観が齎す「別の作用&感覚」には、トライトーンが複音程に股がる事で新たな「闖入」の可能性などを例示して来た訳でして、こうした旋法性のある情景に、機能和声の世界観の尺度でしか物事を見れずに、このような異端な世界を無知が故に是認しないというスタンスは批判されて然るべきだと思います。「C♯m(♭6)」というコードが短六度の付加六度としてではなく何某かの「不完全和音」だとした場合そこから類推し得る副十三の和音の構成音は自ずと「C♯・E・G♯・H(英名:B)・D♯・F♯・A」となり、この完全和音の上声部に具備するアッパー・ストラクチャー・トライアドはD♯dimトライアドであります。処がこの減三和音の磁場を忌避して「最果て」のa音を用いて三全音を回避する不完全和音を用いる様にします。

トライトーンはdisとaなのですが、不完全和音故にトライトーンが存在する事なく根音からrelativeにあるa音が後続和音の為の下行導音及び後続和音への掛留となる特殊な体系となる為の音ですから、今回あらためて、ドローンの要素も含めて語った訳です。

とはいえ、旋法的な振る舞いを知らないのに、機能和声の枠組みを出る事がないのに、こうした音をどこでも使って良いなどと妄信する事も避けて貰いたいと思う事頻りです。

2021年7月15日追記

本曲は微分音の魅力豊かな楽曲ですのであらためて語るには絶好の機会と思い、譜例動画を制作した上で楽曲の要点となる部分を取り上げて語る事にしました。

尚、譜例動画での小節番号は原曲のそれとは異なり、あくまでも譜例動画切り出しとしての小節数のカウントですのでご容赦願いたいと思います。

それでは譜例動画に併せて解説をしていきたいと思います。本曲は上述の通りA=440Hzと比較すると1単位六分音ほど高い基準ピッチが採られております。

そうした状況を「A=448.66Hz」という注記を与えれば曲中の変化記号の殆どは「見慣れた」取扱いとなるのは重々承知なのですが、そうした配慮を施してしまうと本曲のコンサート・ピッチが1単位六分音高いという状況を希釈化させてしまうのを避けて変化記号のそれは十二分音(=72EDO)体系での2単位十二分音上げ、という状況がデフォルトという風に示す事にしました。

元から33.3セントほど高くなっている状況での「シャープ」は133.3セント高い音として表記される事になると同様に「フラット」として取扱われる記号は67セント低いという事を示すのであり、そうした注釈が譜例動画冒頭で確認できる物となっています。

こうした状況下での微分音変化記号ですが、記号のそれらの多くはアロイス・ハーバの72EDO体系のものを使用しているのですが、ハーバの表記体系は変種微分音記号は簡易的にしか用意していない(嬰種だけで済ませようと後に考えを変える)為、100セント以上下げる必要のある様な、例えば重変記号ではヴィシネグラツキーの72EDOシステムのそれを抜粋した2種類の変化記号を混在させて用いています。

33.3セント高くオフセットされた状況として移調楽器であるソプラノ・サックスでの調号はおろかコード表記上の各嬰変記号もオフセットされた状況を示しているので、こうした統御が為されれば逆に読みやすかろうと思うのですが、重変記号の例は後ほど解説します。

それでは譜例動画冒頭から語って行く事にしますが、動画ではまだ演奏が現れぬウードのパートに注釈が充てられている所を解説しようと思います。

53等分平均律とは少なくとも、アラブ、中東、ペルシャ地域での取扱いはいずれもオクターヴ回帰を標榜しないシステムで用いられるのが真正な取扱いとなります。オクターヴ回帰としないのはテトラコルドを適宜当て嵌めて行くシステムであり、全音の採り方も大全音(≒204セント)を前提とするので、それが6全音あれば1200セントを跳越するのは明白であります。

故に、本曲のオクターヴの採り方はホルドリアン・コンマ(Holdrian-comma)を基にした53等分平均律を念頭に置く必要があり、ホルドリアン・コンマは「1222.6415セント」であるので、純正完全八度との音程差=22.6415セントは「≒1.01887倍」という事になり以下の様に

2.01887^(1/53)

という風に分割されなくてはならないのであります。

無論、あちら界隈でもシンセサイザーの普及により、純正オクターヴを53等分せざるを得ない状況で取扱っているという不文律も実際にはあるのですが、真正なる53等分平均律というのは実質増八度相当となる1200セントを跳越する音程から分割される必要がある物なのです。

皮相的な取扱いとなるとピタゴラス・コンマの均された値としての「1224セント」を簡易的に用いている状況もあるのですが、これらの真正な取扱いをピタゴラス・コンマを念頭に置いてしまうのもいただけないのでありまして、本来ならこれらの地域ではアリストクセノスのハルモニア原論を念頭に置いて取り扱わなくてはならないのです。

そうした状況からシントニック・コンマでもなくホルドリアン・コンマを取扱う事が最善の策という事になるのです。

唯、こうした取扱いの煩わしさをDAW環境で整備するのはなかなか骨の折れる作業であります。今回私がウードで用いた53等分平均律用の音源はNI Kontaktを用いたのですが、Kontaktスクリプト用に利用したのがSevish氏が用意するScale Workshopであります。

まずは音程比2:1の53等分平均律を算出させてからストレッチの為の値としてブラウズ内にある 'Modify' メニューから 'Stretch / compress' を選択して「1.01887」の係数を入力する事でScale Workshopの算出は更に精度を高められ、そこでの値をKontakt用のエクスポートすればKontaktスクリプトに使えるという訳です。

それでは、1単位六分音「高く」オフセットされた状況での音名をどの様に呼んで解説しようかと色々思案した結果、「C↑♯m7」「B↑♭△7」という風にやれば判りやすいであろうと思うので、本記事ではこの様に解説して行きたいと思います。

ソプラノ・サックス・パートも確認していただければ、移調楽器であるそれは通常長二度上げの移高として示される事になるのですが、1単位六分音上げのオフセットであるので嬰種調号は何とも仰々しい微分音嬰種記号で示される事となっております。

本曲冒頭8小節はC↑ハーモニック・マイナーでシンセ・ブラスのオクターヴ・ユニゾンで奏されるのでありますが、私の譜例動画は少々アレンジして上声部のフレーズを6小節目で3単位四分音高く採るイントネーションで揺さぶりをかけてボヘミアンな感じを演出しました。

3単位四分音は、判りやすく言えば「1.5半音」である為、33.3セント高くオフセットされた状況からの150セント上昇は183.3セントですので、異度由来に置換した上で相対的に [f] から17セント低いという状況を示しております。

9小節目。Aテーマはトニック・マイナーである「A↑m」という判りやすいマイナー・トライアドです。

10小節目は3度ベースとしての「F↑△7/A」に進みます。実質的にコードはサブメディアント(=♭Ⅵ度)に進んでいるという事を示します。

11小節目は特に語る事はなく、12小節目ではドミナントである「E↑7/G↑♯」という3度ベースの型です。仰々しい表記ですが「Ⅴ7/♮Ⅶ」に過ぎないのです(笑)。

13〜14小節目も特に語る事はなく、15小節目のコードは「G↑m9(↑♭5)」です。マイナー9thコードの♭5thという事です。

16小節目4拍目のボーカル・パートでの「te」と歌われている箇所は [e] より33.3セント高い、同コード上では♮13th相当の音となります。

17小節目。コードは「C↑m6(♭5)」であるのに、ボーカルはその6th音相当の音を歌っているにしても、コードの本分であるウーリッツァーが異名同音である減七度相当のヴィシネグラツキー流の変記号が充てられているので混乱を招くと思いますが、この箇所についてはコード表記のそれが実体を正しく意図している物で、「減七度」として表記してしまっているウーリの方の音は便宜的な異名同音に過ぎない表記です。

減七度として充てないと大譜表の高音部だけを見た場合先行小節から平進行している様に見えてしまうのを避けただけに過ぎません。無論、当該箇所の大譜表の上下を俯瞰すれば反進行を採っていますが、高音部だけで見た時のそれに留意しすぎただけの私の癖でしかない瑣末な表記として取り扱っていただければと思います。コード表記は減七の「dim7」ではなく「m6(♭5)」が意図している物です。

18〜20小節についても特に語る事はありません。唯、21・22小節目のコードについては看過する事はできません。このコードは「C↑m△7」に♮9th・♯11th・♮13thが乗っているコードです。近現代では能く使われるコードです。

23・24小節目では7度ベース型のドミナントです。なかなか根音の姿を表さない蹂躙したベースのフレージングはかなり良いセンスだと思います。

25小節目。トニック・マイナーではありますが♮6thが付与されている所が心憎いです。オリジナルよりも6th音が際立つ様にミックスしておりますので、違和を覚える方も少なくないかもしれませんがオリジナルも斯様に6th音があるので耳にしてもらいたいと思います。

26小節目。先行和音が更に♮9th音を稼ぎに来ている中で、マンドリンが中立短三度(subminor third)を奏するので、虚ろな響きが顕著であります。この曲を聴くまで当時の私は、殆ど多くの微分音を単なる音痴な音としてしか感得する事が無い様な状況でしたが、この音については非常に感銘を受けた物です。坂本龍一の数々の微分音のそれらは別としても。なるほど、こうした虚ろな響きは確かに癖になるだろうな、と実感した物です。

29・30小節目も同様なので特に語る事はありません。31小節目以降はオリジナルでのウードのソロを引用しているのですが、このウード・パートに関しては53ETでの九分音を用いて書いています。

ところで、ターキッシュ・マカームの九分音は、変化記号が割り当てられていないけれども音として存在する「エクシク・バキエ」と呼ばれる3単位九分音の存在があります。

私がエクシク・バキエを知ったのはNHK出版の『楽譜の世界』でありますが、元々『楽譜の世界』はN響がコンサート会場で配るコンサート・プログラムの小冊子『フィルハーモニー』を編纂して上梓された物で、計3巻となる各巻は皆川達夫、海老沢敏、小泉文夫という錚々たるメンバーの監修に依るもので、その内容は今猶新しい発見がある程の内容であり名著に数えられる書籍であります。

そのエクシク・バキエも、SMuFLが整備される少し前のNovemberフォントがNovember2.1になった頃に追加された物であり、エクシク・バキエを簡便的乍らも楽譜で表記する事が可能になり、その実際を用いているという訳です。

余談ではありますが、1939年に作曲家ミルダン・ニヤジ・アヨマック(Mildan Niyâzi Ayomak)が提唱したMNAノーテーション・システムという物もあり、このシステムでは1〜9単位九分音の嬰・変種ともに1単位微分音毎の変化記号が充てられた物も存在します。ゆえにこのシステムではエクシク・バキエにも変化記号が充てられるのですが、鏃(やじり)に用いるアローヘッドはOpenMusicのomicronアクシデンタルが採用している片側フックの型や両鏃型のバリエーションで特徴付けられている体系もありますのでご参考まで。

扨て本曲のウード・パートに関しては、オフセットされた1単位六分音上げは全く無関係に通常の五線譜上で九分音が用いられている事に留意していただければ幸いです。

斯様にして、あらためてサッフォーの「メティレーヌ」の魅力が伝わればと思います。AppleMusicでも聴く事ができますが、惜しむらくは配信の「メティレーヌ」だけは関係者のコンバート・ミスによる物なのか何故かモノラルになってしまっているのが難点ではありますが、あらためてCD再発を希望したい所です。名盤であるので実現してほしい所です。

その年83年、モーターショー開催前の夏にトヨタは1G-GEUエンジンという6気筒ツインカム4バルブという非常にスポーツ性の高いエンジン単体を、なんと全国紙一面広告を使って宣伝したのは是亦非常に驚いた物でした。

トヨタ・ブランドとはいえ実際はヤマハ製のエンジンなのでありますが、トヨタはエンジン・ラインナップをツインカム主導で多くの排気量での変遷期でもあり、その後の「ハチロク(=AE86)」で有名となる車種には本邦初のドアミラー解禁と共に4A-GEUエンジン(4気筒ツインカム4バルブ)を搭載した時期でもあった流れもあり、かなり注目される物となったのです。トヨタ以外ではダブル・オーバー・ヘッド・カムシャフト(=DOHC)エンジンという一般的な呼称を用いたものでもありました。トヨタとしても差別化を狙っての戦略であった事は疑いの無い所でありましょう。

1981年には日産からパルサーEXAという、リトラクタブル・ライトを纒ったコンパクト・カーは、どちらかというと卑近なウェッジ・シェイプで方々から「プラモデル」と揶揄されていた事もあって、1983年の東京モーターショーではSV-3というその後のMR2の参考モデルが出品されていたという時代だった訳です。なおこのシーズンにYMOは解散(彼等は散開と呼んだ)をアナウンス、トレヴァー・ホーンのプロデュースによるABCの「Look of Love」もヒットしており、にわかにトレヴァー・ホーンがその後の音楽シーンを席巻する萌芽が見られていたのでありまして、車というデザインが所謂建造物や音楽界にて20世紀初頭に多大な影響を与えた「未来派」をも投影しうる物であるのか、車のデザインと共に宣伝する音楽もかなり周到に創っていたと思われる80年代。

私はそれまで、サッフォーに関する事は普段から能く購読していたFM雑誌や音楽雑誌などでしか知らず未聽の時期が続いておりました。それでも大々的に扱われているという感はなく、頻繁に名前を見る程でもない、奇異な感じに朧げ乍ら捉えていた程度でありました。私の音楽的な嗜好がプログレ、ジャズ/フュージョン、AOR系統だった物でもあって、その偏向度が他の雑多なジャンルの情報を寄せ付けていなかった側面も禍いしていた事実は否めません。

それでも80年代前半〜中頃の時期というのは、私にとってはシンセサイザー関連機器に多くの興味を抱く事となった時期でもあったので、サッフォーという、さわり程度に耳にしてもアーバン・エレクトロ系統の音に対しては些かの注意力が働いて傾聴しうる印象だったのも亦事実であります。

私が目にする音楽雑誌では概ね大衆迎合型の王道路線、畢竟するにMOR系統の物が多く扱われ、FM雑誌などでは特にその傾向が強く、その中でも週刊FMは比較的マニアックな所を扱っていた様な記憶があります(出版社が音楽之友社であるので、音楽的に非常に専門的な会社であるのは当然でもあり、競合する他のFM雑誌と比しても情報の質が高いのは当然)。

私自身相当にコアな音楽誌などはあまり手に取らなかったのは器楽的な方面の情報を欲していた事もあり、単なるライブラリーや蘊蓄の蓄積となってしまう様な、特にアーティストのバックボーンなど二の次という様なスタンスで音楽と向き合っている時期で、己の好みと大衆に迎合しがちな雑誌とは余りに乖離していた所もあり、そうした情報は熟読する事を避けていた物でした。

どちらかと言えばFMエアチェック用に番組放送予定の楽曲を隈無く目を通していた物で、その他の音楽情報となると先述の様に器楽的な部類、すなわちギター・マガジンとか楽器を取り扱う方の雑誌に能く目を通していた物です。

ですからサッフォー系統の名前は、感度の鋭いアンテナを持つ好事家のレコメンドを俟たねばならぬ様な、大衆にはそうそう遭遇しない様な側面があって本性を知れないというのがそれまで手前勝手に私が感じていたサッフォーへの印象でした。

扨て、MR2として正式に発売されるとTVCMでは早速サッフォーの『Le train de Paris』を耳にする事に。アーバン・タッチの音に傾聴する様になったのはその前年にZTTレーベルからリリースされたプロパガンダの「マブーセ」を大変気に入った事もあっての事で、これが「免疫」になったのは間違いありません。

加えて同年には後藤次利のミニ・アルバム『Inner Suggestions』もかなりテクノ/エレクトロ方面に拘ったアルバムでもあったので、こうした影響を経て翌年には鳥山雄司の「A Taste of Paradise」(こちらもエレクトロ要素を其処彼処に採り入れていた)に触発され、同時期には松原正樹のアルバム『Been』にも感化されていた時。まあ、この時代はジャンルを超越して某かのテクノ/エレクトロ要素のある音楽が席巻していたのであります。

フェアライトCMIと思しきサウンドにてジプシー系統の音階を纏い、サキソフォンも当時のアーバン系統を存分に感ずる楽器のひとつ。

そういえば日本でも立花ハジメがこうしたサキソフォンを用いておりました。私も83年、神奈川県民ホール小ホールにて鈴木さえ子のドラムに依る立花ハジメのライヴを存分に堪能した物でしたが、当時としてはクラウス・ノミが他界して間もないHIVやエイズという名もそれほど広く知れ渡っていない所で立花ハジメのエイズ関連の話題を軽妙なMCで濃密に語っていた事を今でも追懐する物です。私も当時は結構尖っていたモノで、頭髪は勿論、洟からケツまで青かった「新浪漫的」を謳歌していたのでありました(笑)。

それまではついつい及び腰となってしまって触手を伸ばす事が出来なかったサッフォーの音楽をCMを機に耳を奪われる様になるのであり、そこで先ず手にしたのがEP盤で発売された「Le Train de Paris(邦題:「パリ・エキスプレス」)。B面はインストゥルメンタル・ヴァージョンが収録されておりました。因みにこの曲は仏盤CDで発売されると曲名は「Train de Paris」という風に表記されております。

処がこの曲は、その後アルバム・リリースされる日本盤『Passions, Passons(バッション、パッソン)』では収録されないのでありますね。恐らくはEP盤「パリ・エキスプレス」購入者への重複収録を回避しての事だと思うのですが少々不思議な物です。

というのも、その後仏盤CDで発売される迄、それまで私は日本版LPの収録曲数8曲がアルバムの正式な収録曲数だとばかり思っていたのですが、CD盤は10曲収録されている訳です。この10曲は勿論日本盤EPで収録された「パリ・エキスプレス」のインスト版は除かれた上での10曲なのであります。畢竟するに、日本版LPでは2曲割愛された曲があった訳ですね。

その収録曲数の割愛されているのが、元々現地仏盤のLPでもそうだったのかは私はそこまで知りません。然し乍ら不可思議だと思う点というのは、CDに収録されている10曲を5曲ずつ(CDのトラック1〜5、トラック6〜10)という風に収録しても夫々が23分以内に収まるのであります。

これは現今世代の方にはピンと来ないかもしれませんが、嘗てはカセット・テープの46分という尺が主流でして、片面に23分収録する事ができる。LPの片面も特殊な長尺収録を除いてはこうした流れに乗って曲の尺が決まっていたのでありました。尺の面だけで考えればLPに10曲収録されてもおかしくはなかった訳ですが、LPではCDに収録される「Train de Paris」と「Globo Night」が未収録となっていた訳です。

加えて私が手にした輸入盤である仏盤のCDは単なる表ジャケのみの物で、ライナーノーツやらインナースリーヴなど皆無の1枚の紙なのでありまして、これが亦不親切。楽理面に於ても高次な側面が其処彼処にある本アルバム故に、このアルバムは心底新リマスター&再発売を希望したい所なのであります。

嘗ての私はLPにあるインナースリーヴの寄稿文や歌詞などを全く拘泥する事無く30年程も時を経てあらためて現在吃驚しているのでありますが、木内みどりさんが寄稿されて居られていたのにはこのブログを書こうと企図する迄全く気付かないでいたのはお恥ずかしい限りです。

木内みどりさんのそれは、合田佐和子さんとの遣り取りを鏤め乍ら、赤裸々なご自身の好事家たる興奮を載せておりますが、木内さんや合田さんに関する事を今あらためて読む事ができた事に些かの感動を覚えると共に、目の前の確かな情報をついつい拘泥する事もなく30年も放置していた自分が情けないと言いますか、迷妄に陥った30年というのをあらためて気付かされた様な思いです。

日本盤LPのライナーノーツに見られる坂本龍一の云う《おともだち光線》とはおそらく、先述の使用機材フェアライトCMIの事を指した親近感なのではないかと推察するのであります。

扨て今回は、高次な楽理的側面を語りたいが故のブログ記事でもある訳ですが、私が最も慫慂する曲は「Méthylène(メティレーヌ)」。

本記事冒頭では散々MR2の話題も出していたので「パリ・エキスプレス」について語っても良かろうに、と思われる方も居られるとは思うのですが、確かにハンガリアン・マイナー・スケールにて組み立てられて旋法形で横の線の牽引力で曲の印象を強く付けるのはサッフォーの特徴のひとつとも謂える部分でありましょう。「Picsine」という曲はサティのグノシエンヌ第1番をオマージュにしている物であります。

原曲であるサティのグノシエンヌ第1番は小節線こそ無いものの、メトリック(拍節感)を示す連桁は4拍子単位が際立つ物でありますが、この曲の最たる部分は、ヘ短調の調号が与えられてはいても短調の第4音が増四度化しており、第5〜7音は殆どのシーンで本位音度化する為、「ラ・シ・ド・レ♯・ミ・ファ♯・ソ♯・ラ」という風になる(時偶第6音が自然短音階の♭6thになる)ので、謂わば「Fリディアン・ディミニッシュト・スケール」となるのも特徴の一つでもあるのです。

また、サッフォーの「Picsine」では、曲の拍子を6/8拍子で取っており、8分音符のパルスにグノシエンヌ第1番の主旋律を乗せており、スタッブ・サウンドに些かイネガルを感じさせたりするという、其処彼処で拘りが見られる物でもあります。4分強の曲ですが非常に短くも感ずる物です。

とはいえ、今回は「Méthylène(メティレーヌ)」を中心に語っていきたいので機会があればサッフォーのアルバム『パッション、パッソン』の楽曲解説とかは今回の反応を見た上で今後検討してみようと思っている所であります。

「Méthylène(メティレーヌ)」この曲は、通常の440Hzの基準ピッチと比較した場合、1単位六分音≒33.3セント程高く採られている曲であります。基準ピッチとしてどれほど違うかと謂いますと448.66Hzに匹敵する訳ですね。かなり高いです。アルバム全体がこのピッチなのではなく本曲「Méthylène」がこうしたピッチを採っているのは勿論多くの理由があるのは間違いない事でしょう。シントニック/ピタゴラス・コンマよりも遥かに高いのでありますから、其処には音楽的に非常に示唆深い物が存在するのです。

この曲の様に、音組織一律が微小音程で高い/低いとする曲の場合一般的な不文律としては、楽譜に基準ピッチの高低を明示したり、若しくは現代譜の様に幹音凡てに微小音程の変化記号を調号に割り振って記載する選択肢があると思います。調号に微小音程の変化記号を振った時厄介になるのは、微小音程でシフトされた音から総じて「♯/♭」という変化記号をきちんと対応しなければならない点にあります。

仮にト長調では「ファ」の位置に嬰記号が付与されますが、これが今回の「Méthylène」の様に一律1単位六分音ほど高い場合、幹音に対して7つ微小音程用の変化記号を附与すると、その音は「+33セント」となってしまってはいるものの、その音組織にて単純に「♯」を振ってしまったら100セント上がっているのではなく67セントしか上がっていない事を示す楽譜となってしまう訳です。一律33セント高い音組織にて「♯/♭」がきちんと100セントの高低を示す変化記号も必要となる所に注意が必要となる訳でありそれが次の様な変化記号となる訳です。

今回はアロイス・ハーバの十二分音の変化記号を採用しており改めて理解しやすいのではないかと思いますが、本位記号=ナチュラルの付いているのが通常の幹音だとすると、それよりも33セント高いのは右に2単位ずれた「+ 2/12」が示す箇所となります。扨て、茲から「きっちり100セント高い/低い」100セント=半音はどうなるのか? という事をあらためて見ると、「♯」「♭」が示すのは相対的な音程的な距離が変わってしまうのはお判りでしょう。

つまり、「+ 2/12」より100セント高いのは「+ 8/12」の箇所の変化記号であり、同様に「+ 2/12」より100セント低い音は「- 4/12」を示す箇所となる訳です。

私が以前呟いたツイートでは「1シントニック・コンマ程高く」としておりましたが、このツイート時に私が測っていた環境は440Hzの基準ピッチではなく442Hz基準に気付かずに呟いてしまったという事をこの記事を書いている時に気付き(笑)、修正しなくてはならない事も踏まえてあらためてきちんとこの様に語っているのであります。

この曲はAマイナーより1単位六分音高い調性を持ち乍ら、唐突な遠隔転調はCハーモニック・マイナーの1単位六分音高い音組織のそれと転調するかの様にして互いの共通音(コモン・トーン)がC音部という、Aマイナーから見た時の短調のⅢ度で「応答」(※互いに異なる音組織にて共通音で接続し合う意)しているのであります。

因みにCハーモニック・マイナー四度下スケールの音組織は、「Cハーモニック・マイナーの主音は四度下に在るモードですよ」という意味胃なので(※Hmp5↓「ハーモニック・マイナー完全五度下スケール」と混同せぬ様注意)、Cハーモニック・マイナー・スケールの第4音を主音とするモードが、C音をコモン・トーンとして応答するという事を意味するのです。

これがイントロ冒頭で流れ、曲終盤にももう一度出てくる訳であります。するとCハーモニック・マイナー四度下スケールの1単位六分音高い音組織は次の様な譜例にて示す事が可能となるのですが、これには調号に変化記号を割り当てているのではなく、凡て幹音からの変化記号としております。

扨て、この曲では更に中立音程が出て来るのが特徴的なのでありますが、その音は、元のピッチが33.3セント高い所から相対的に「26セント程」低い、リュートと思しきスタジオ・ライヴ映像では変種マンドリンで、中立音程用のスコルダトゥーラ調弦を採っている模様)音に依る中立音程となる低めのC音が出て来るのは本曲の深部を判断するに当ってなかなか厄介な部分なのでもあり、それが亦魅力の一つでもあるのです。

先の「26セント程」低い音程としている理由は、33.3セントから26セント相対的に低い、つまり440Hzの基準ピッチから「低めのC音」を見ると7.3セント高いのでありますが、33.3セント高い組織からすると「低めのC音」となる訳です。

とはいえこの中立音程は一義的な解釈をするのは非常に難しいのでありまして、思弁的(理想的)な想起としては「22.6セント低く」あるべき物で、実演奏としては「26セント」として表現されているという物ではないかと思えるのですが、それでも恐らく「3種」微小音程の見立てが必要であると思われるのです。

次の画像はIRCAMのThe Snailを用いてA=449Hzに設定した上で当該箇所をスキャンさせた物ですが、「低めのC音」が現れているのがお判りになるかと思います。

調弦として最も調和しているのは26セント低く採る物で、実演奏から推し量るにはこれが最もジャスト・チューンとなる微小音程して、これは65/64の音程比から得られる物なのです。とはいえそれは65/64を狙った物ではなく64/63が前提にありそれにイントネーションが付いてしまったのではないかと考えられる所でもあります。

そのイントネーションに依る効果としてハーモニー的にはこれが最もしっくり調和しているのですが、恐らくはこの他にも次の2通りの調弦を「思弁的」に想起した上で、ほんの少しイントネーションが付いて奏されている可能性もあるのです。

そのもう2通りというのはまず1つに「1単位八分音」。つまり25セントの音程です。これが意味するのは、1単位八分音として想起するも、1セント程高くイントネーションが付いてしまって26セントの音が奏されてしまったという物。つまり、「想起」の部分を第三者が推測するのは非常に難しい事があらためてお解りになるかと思います。

もうひとつの微小音程の可能性は、ターキッシュ・コンマで表わされる1単位九分音≒22.6セントの物。九分音は全音を9分割している物でそれが6全音であると53TET(53等分平均律、53EDO)となるもので、各全音は1単位九分音・4単位九分音・5単位九分音・8単位九分音の何れかの音程の上下にて分けられる物なのであります。

特に4および5単位九分音は音形の上行/下行時にて可動的に採るので、33.3セント高く採っている音から相対的に22.6セントというのは一番最初に例示した音とは4セント程離れていてかなり大きな差ではあるのですが、あくまでもマンドリンという物を想起した上で、C音の周辺を4/5単位九分音が上下どちらかに超越する様に調弦した場合、偶々この曲の場合「低めのC」が鳴らされているのですが、それが少しイントネーションが付いた九分音の調弦であるという可能性が考えられるのであります。

九分音については次の図を見ていただければ上下に備わる全音音程に対してどのように九等分されているのかがお判りになるかと思います。

仮に、D♭音から5単位九分音低く採った時には「低めのC音」は実現しますし、H音から4単位九分音高く採った時とは異名同音ではあるものの、この曲の「低めのC」に近しい物となります。

ただこれらの九分音は幹音から生じさせる事が通例なので、懸案となる「低めのC」はD♭から生じていない事が判ります。この「低めのC」は上行/下行のどちらかを確定する事は難しい物ですが、H音から4単位九分音由来とする微小音程が巧く伝われば之幸いです。勿論、マンドリンを除いた全体の調弦は33.3セント高い物なので、それに即した上でマンドリンの九分音を見渡す訳ですのでマンドリン単体の譜例というのは1単位六分音高くシフトされていない物として見渡しているのはご注意を。

オリジナル版での楽曲中盤ではマンドリンではなくウードのソロがありますが、これはおそらく九分音を標榜するプレイであろうと思います。YouTubeでも確認できるスタジオ・ライヴではウードのソロをマンドリンが受け持っておりますが、オリジナルはマンドリンとウードを使い分けております。

扨てこれらの可能性に於て、一般的に微小音程を取扱おうとする際に最も平易に微小音程を表わしやすい情況というのは全体のピッチを1単位六分音高く採り且つそのピッチから1単位八分音低い音を中立音程として奏する事な訳ですが、この辺りの解釈は私の方では断言できません。

とはいえ情況を踏まえれば実演奏が26セント高い方が最も調和する物であろうとも基本概念としてはターキッシュ・コンマに依る53TETが視野に入れた物と考える方が、実際にマンドリンを使い乍ら他のアンサンブルの基準ピッチを高く採っている整合性が強く保たれる事になると思います。その理由は、マンドリンは440Hz体系での調弦であり、他のアンサンブルは448.66Hz体系の基準ピッチを採っていると考える方が適切で、両者を併存させ乍ら巧みに中立音程を発生させる高度な制作企図を感ずる事が出来る訳です。

そうして次の譜例を見れば、小節aは7TETに依って生ずるセプティマル変化用の変種記号で、この記号は純正七度の時にも使われたりしますが、今回の場合はこの様にして表記しておりますが、混同せぬようご理解の程を、同様に小節bは1単位八分音変種を示す物で、小節cはターキッシュ・コンマによる1単位八分音変種記号を示す物で、同様に小節c’は異名同音となるH音からの4単位九分音高くなるという表記で示している物です。

小節下部の数字は、448.66Hzからの微小音程を明記しており、更にその下では同様の音を440Hzから相対的に捉えた時の幅を示す数字となっているのであります。

扨て、実演奏の26セントから想起しうる22.6セントという風に巾はあるものの、実際にこの曲を取扱っている人々は1セント程度もしくはそれ以下の微小音程の違いも把握しているとは思いますが。実際にはイントネーションとして細かなズレが生じていると考える事も視野に入れるべきでしょう。

そこにズレが生じているからといって、演奏中に生ずる細かな微小音程的なイントネーションとしての揺さぶりに対して奏者の誰もが無頓着となっているのではなく寧ろ、サッフォーが微分音、すなわち中立音程をしっかり視野に入れて音楽に装飾を与えているというのは疑いの無い所でありましょう。

耳慣れない人からすれば「なんであんなに低い音が鳴るんだろう?」と思うかもしれませんが、これはチューニングが狂っている訳でもない、聴く人が聴けば微分音をきちんと奏している実際なのであります。

念の為に補足しておきますが純正完全五度が11回累積するシントニック・コンマ(21.5セント) < 53TETホルドリアン・コンマ(22.6セント) < ピタゴラス・コンマ(23.46セント)であるという事は今一度留意していただきたい点であります。

重複する様ですが前述の様に、これらの件を加味した上で推測すると、全体の基準ピッチは1単位六分音高い物のマンドリンだけは基準ピッチ440Hz体系のピッチにて調弦されている可能性が高いのが明らかでありましょう。

そうすると先述の「低めのC音」の正体は、53TET体系のピッチの採り方であり且つ、それは「低めのC音」という1単位九分音若しくは「高めのH音」すなわち英名B音から4単位九分音高く(B音より90セント高い)という風に耳に届く様に計算された微分音であるという風に考える事が出来るのです。

扨て、それらを「低め」「高め」を確定できないのは、マンドリンの前後の旋律を知る事ができないからであります。即ち、上行形か下行形かの区別が出来ない状況であるからです。マンドリン以外は総じて他の微小音程体系で高い所に別のピッチが存在するという訳です。

その上で幹音から上下いずれかの微小音程に依る異名同音でも当て嵌まるので、確定はできないのですが、マンドリンだけは440Hzで調弦されていて、先の譜例のa・b・c いずれかの音を表記通りに弾いた場合、マンドリン以外の基準ピッチは無視するとマンドリンそのものから見た時は440Hz体系の音として奏しているという事が把握できるのでありまして、微小音程のズレを態と計算して中立音程を発生させるようにアレンジしているのが心憎いのであります。

こうした事を踏まえると、エドモン・コステールが自著『和声の変貌』で論述していた、「自然上方倍音列の第22次倍音までは四分音律からシントニック・コンマ以内に収まるズレとして分布している→すなわち四分音体系として「均して」使用可能」という風に述べている訳ですが、次数「22」を遥かに超える音程比が齎す世界観でもこの様に四分音律に準えずに人々の耳が許容する事を思うと、22次倍音より下位の倍音が別段音組織に影響を及ぼしているものだけではなく、もっと細かい音組織にも許容しうるのが人間の音楽的欲求だという事があらためて理解できるのであって、エドモン・コステールのそれは《等分平均律=12TET、24TET》にて自身の論拠を補強する為に単に断章取義として述べているに過ぎない事も同時にお判りになる事でしょう。

また、人間の耳は「比率」に対して敏感に作用しているという事も前回のブログ記事にて述べた様に、隣接する音程の音程比にもこれまた敏感であるのは疑いの無い所でありましょう。ハリー・パーチの43音音階の各音程は「不等分」なのでありますが(視覚的には恰も等分に見せてはいても)、比率として純正比を利用している為にそれに因って齎されている音組織なのであります。エドモン・コステールの論をパーチの43音音階に当てはめてしまえば、パーチの提供する音は等分平均律の某かの音に靡いてしまうという風になり、これも亦齟齬を生ずる訳ですね。

12等分平均律に於ける半音階への欲求というのは転調を制限する事の無い様に発展した物であり、その一方で音程感の比率を重視する不等分で歪つな体系であっても、それが等方の世界観に取り込まれる事なく耳が許容するのでありまして、それらの体系を巧緻に利用する事が大事であり、どちらかに音楽の聞き方として靡く必要など全くない訳であります。

仮に、等分の世界観と不等分の世界観が併存し合う様な状況を欲する様なシーンがあったとした場合、それは、純正音程の側が中心音として作用しつつ、特定の協和的純正音程がドローンとしても成立する様になるでしょう。ドローンとは低域で一定に奏鳴される音の事ですが、平凡社『音楽大事典』に依れば、中心音たる主音としての単音、或いは主音と五度、稀に主音と三度が使われるという風にあります。

例えばギターの低音弦にて1度と5度をペダルトーンとしたまま、上声部にはアッパー・ストラクチャー的に、基底で奏鳴されるドローンの和音から類推にはほど遠い様な和音を乗っけても音楽的に機能する事はご存知でありましょう。

アッパー・ストラクチャーとはジャズ/ポピュラー界隈の方で顕著に現われる語句ではありますが、実際の所は統一的に語られる訳ではありません。少なくともアッパー・ストラクチャー「総体」とアッパー・ストラクチャー・トライアドたる2種類があるのはジャズ/ポピュラー界隈の人たちでも拘泥していない事でありましょう。概ね後者の「アッパー・ストラクチャー・トライアド」の理解の方が多い事でしょうが、これとて「複音程」の領域にて生じた基底和音と因果関係の薄い体系の3度体積和音が生じた事である訳です。

他方、前者の「アッパー・ストラクチャー」とは、単音程、特に七度音から上方に構成される和音構造の事を意味しており、これらに統一的見解はありません。然し乍ら西洋音楽界隈は奇しくもこちらの単音程にで生ずる「別構造体」というのを視野に入れて発展している素地があるのをジャズ/ポピュラー音楽界隈では看過する傾向にあるので、何故単音程も視野に入れた「アッパー・ストラクチャー」構造もあるのか述べておきましょう。

西洋音楽を例に挙げると、属和音以外に五度超の音程となる和音の附与はありませんでした。つまり当初は副和音(=副次和音)はトライアドでしか許されなかったのであります。それが時代を経て副次和音も七度の附与が認められる様になって和音はより一層拡大した訳です。

ハ長調を例に挙げれば主和音のメジャー7thというのは、西洋音楽的な見方だと「C△とEmの同居」という風に見ます。これが正当な見方であります。それら二つの和音はe音とg音をコモン・トーン(=共通音)として持っていると解釈もする訳です。

つまり、属七も属和音(トライアド)とコモン・トーンを持ち合う様にして減三和音を生ずる様に、副次和音に対してもその様にして「別の構造体」が包含される様にして判断するのでありまして、七の和音が齎す「アッパー・ストラクチャー」というのは、単音程でも生ずる別の構造体を意味する物であるのです。

茲から和音は更に「9・11・13」という風に拡大する事によって、アッパー・ストラクチャーという構造体はやがて基底和音(単音程組織に生ずる和音)と複音程に生ずる和音組織という構造体とに分けて考えられる様になる事で、茲で生ずる複音程にある構造体を首尾よく「アッパー・ストラクチャー・トライアド」と呼ぶ事で、「アッパー・ストラクチャー・トライアド」というのは基底和音とは異なる機能が囚われた別構造体という不文律が言葉として巾を利かせただけに過ぎない事なのです。

山下邦彦は〈C△7にはC△とEmが同居する〉という小室哲哉の和音の捉え方に対して奇異の目で論っていたものでしたが、これは小室哲哉の方が正統な解釈であります。無論、山下のいわんとするそれはジャズ的な和音の聴き方に依る解釈(※和音に付随する旋律を必要としない聴き方)の下での「C△7」という和音の色彩を異なるトライアドに解体して聴こうとするしないそれをも私は理解できますが、音楽を正統に捉えるという観点からすればこうした見方は小室哲哉の方に分がある物です。

和音が旋律を欲しがる時、その旋律形成の在るべき姿として重要なのは《和音の根音から五度音》を一旦の音楽的段落として見立てる物です。その際五度音は一旦の「極点」としての存在となり、和音の側からすれば旋律に対して手招きをしている状況であるのです。

そうした点から勘案すれば「C△7」には2つの五度音が包含される状況であります。まずひとつ目は [c─g] であり、もうひとつが [e─h] です。旋律形成をも視野に入れた時の「C△7」というコードは必然的に「C△」という長三和音と「Em」という短三和音が同居している状況というのは、ステファン・クレールが自著『和聲學』(片山穎太郎訳)の第12章「副不協和音」を読めば大いに参考になる事でしょう。

(※ステファン・クレールという表記は『和聲學』片山穎太郎譯(高井楽器店)の表記に基づく物であり、現在はシュテファン・クレールという表記で知られる)

ジャズの場合、単なる生硬な和音の響きだけが楽曲を彩る事が多い物です。アドリブに入る前のテーマ提示以外では和音こそがジャズ・フレージングを生む為の動機の源泉ですから、和音という状況を垂直的に捉えて奏者の生み出すフレーズ=旋律形成を俟つという状況は確かにジャズ的な聴き方です。

とはいえジャズに耳慣れた者ならば、その和音に対してどの様なフレージングが生まれるのか!? という事も予見できる物です。特に熟達された者ならば尚更であり、そこに卑近なフレージングが為されれば「ああ、やっちまったな」という風にすら感じてしまえるのもジャズに耳慣れた者の捉え方なのであり、和音の持つ響きに対して一切の動機を予見する事なく捉えるというのもジャズの捉え方として初歩的に制限してしまう様な捉え方でしかなく、そこで取り上げられた小室哲也はいい迷惑である事でしょう。

そうした状況を勘案すれば、重畳しい和音の上音にあるトライアド即ちアッパー・ストラクチャーというのもこういう事なのですね。

そこで先述の「ドローン」をあらためて思い返して欲しいのですが、仮に基底和音にDmトライアド、もしくは3度音をオミットしたd音とa音とでの5度のドローンを均しつつ、横の線として時折マイナー3rd音を使う様に奏鳴させ乍ら(無論これらの2音はペダルトーンとなりドローンである)、上声部をアッパー・ストラクチャー的に、基底和音やダイアトニック組織からも自由に振る舞いながらDm7としての和音の色彩が現われ、更に上声部に「Em」が現われたとしましょう。

マイナー・コードに13th音が生ずるというのは、後続和音に対して弱進行または「ドローン」やペダルトーンの要素があるシーンに於ては禁忌になる事など無いのであります。

処がこういう事を例示する事無く大概のポピュラー体系の音楽書というのは特殊な例があるとし乍らもそれを例示する事もなく体系も語らずに、マイナー13th(←本位13度の事で単音程に転回した時の長六度です)というのはこうした時に是認できる物なのであります。「Dm7(13)→G7」などとやってしまったら、明確に下方五度進行をしているのに態々Dm7(13)がG7でのトライトーンを包含しているのは馬鹿げております。処が、トライトーンをペダルトーンとしているのは解りますが、基底音が動いているのでこれは是認できない状況となる訳です。

Dフリジアンを想起した上で、「Dm→E♭△ (on D)→Dm7→C♯m(♭6) (on D)→Dm9(13)→Cm6 (on D)」などというのは全く以てアリなんです。表記上マイナー・コード上に於ける13thというのは非常に及び腰になるかもしれませんが、こういう事なのです。亦、基底和音としてマイナー・メジャー7thコードがある時というのは後続和音や弱進行の関係を考えずに臆する事なく13th音を使えます。4つ目のコードは「C#m(♭6)」とかじゃなくて「A△7」じゃないのか!? と思う人も居られるかもしれませんが、後続和音に対して掛留または下行導音として使うマイナー・コード上の「♭6th」は是亦アリなのです。

短和音に本位13度(=密集位置に転回すると長六度と等しいものの13度和音は不完全和音としても7度音は必ず包含するので付加六度とは異なる)を纏わせるとそれは、通常の和音体系からすればアヴォイドとされる物ですが、それはトライトーンを含むからですね(但しリディアン・トータルとドリアン・トータルとなる全音階の総合としての副十三の和音ではトライトーンが複音程に引き伸ばされるのは予々述べて来ている通り)。

然し乍ら、属七和音が弱進行する例やトライトーンが和音の色彩として用いられる要素は、曇りの天気から晴れを待望するのではなく曇りや雨を想起させたりする「背いた」響きのそれや、その進行感の希薄な世界観が齎す「別の作用&感覚」には、トライトーンが複音程に股がる事で新たな「闖入」の可能性などを例示して来た訳でして、こうした旋法性のある情景に、機能和声の世界観の尺度でしか物事を見れずに、このような異端な世界を無知が故に是認しないというスタンスは批判されて然るべきだと思います。「C♯m(♭6)」というコードが短六度の付加六度としてではなく何某かの「不完全和音」だとした場合そこから類推し得る副十三の和音の構成音は自ずと「C♯・E・G♯・H(英名:B)・D♯・F♯・A」となり、この完全和音の上声部に具備するアッパー・ストラクチャー・トライアドはD♯dimトライアドであります。処がこの減三和音の磁場を忌避して「最果て」のa音を用いて三全音を回避する不完全和音を用いる様にします。

トライトーンはdisとaなのですが、不完全和音故にトライトーンが存在する事なく根音からrelativeにあるa音が後続和音の為の下行導音及び後続和音への掛留となる特殊な体系となる為の音ですから、今回あらためて、ドローンの要素も含めて語った訳です。

とはいえ、旋法的な振る舞いを知らないのに、機能和声の枠組みを出る事がないのに、こうした音をどこでも使って良いなどと妄信する事も避けて貰いたいと思う事頻りです。

2021年7月15日追記

本曲は微分音の魅力豊かな楽曲ですのであらためて語るには絶好の機会と思い、譜例動画を制作した上で楽曲の要点となる部分を取り上げて語る事にしました。

尚、譜例動画での小節番号は原曲のそれとは異なり、あくまでも譜例動画切り出しとしての小節数のカウントですのでご容赦願いたいと思います。

それでは譜例動画に併せて解説をしていきたいと思います。本曲は上述の通りA=440Hzと比較すると1単位六分音ほど高い基準ピッチが採られております。

そうした状況を「A=448.66Hz」という注記を与えれば曲中の変化記号の殆どは「見慣れた」取扱いとなるのは重々承知なのですが、そうした配慮を施してしまうと本曲のコンサート・ピッチが1単位六分音高いという状況を希釈化させてしまうのを避けて変化記号のそれは十二分音(=72EDO)体系での2単位十二分音上げ、という状況がデフォルトという風に示す事にしました。

元から33.3セントほど高くなっている状況での「シャープ」は133.3セント高い音として表記される事になると同様に「フラット」として取扱われる記号は67セント低いという事を示すのであり、そうした注釈が譜例動画冒頭で確認できる物となっています。

こうした状況下での微分音変化記号ですが、記号のそれらの多くはアロイス・ハーバの72EDO体系のものを使用しているのですが、ハーバの表記体系は変種微分音記号は簡易的にしか用意していない(嬰種だけで済ませようと後に考えを変える)為、100セント以上下げる必要のある様な、例えば重変記号ではヴィシネグラツキーの72EDOシステムのそれを抜粋した2種類の変化記号を混在させて用いています。

33.3セント高くオフセットされた状況として移調楽器であるソプラノ・サックスでの調号はおろかコード表記上の各嬰変記号もオフセットされた状況を示しているので、こうした統御が為されれば逆に読みやすかろうと思うのですが、重変記号の例は後ほど解説します。

それでは譜例動画冒頭から語って行く事にしますが、動画ではまだ演奏が現れぬウードのパートに注釈が充てられている所を解説しようと思います。

53等分平均律とは少なくとも、アラブ、中東、ペルシャ地域での取扱いはいずれもオクターヴ回帰を標榜しないシステムで用いられるのが真正な取扱いとなります。オクターヴ回帰としないのはテトラコルドを適宜当て嵌めて行くシステムであり、全音の採り方も大全音(≒204セント)を前提とするので、それが6全音あれば1200セントを跳越するのは明白であります。

故に、本曲のオクターヴの採り方はホルドリアン・コンマ(Holdrian-comma)を基にした53等分平均律を念頭に置く必要があり、ホルドリアン・コンマは「1222.6415セント」であるので、純正完全八度との音程差=22.6415セントは「≒1.01887倍」という事になり以下の様に

2.01887^(1/53)

という風に分割されなくてはならないのであります。

無論、あちら界隈でもシンセサイザーの普及により、純正オクターヴを53等分せざるを得ない状況で取扱っているという不文律も実際にはあるのですが、真正なる53等分平均律というのは実質増八度相当となる1200セントを跳越する音程から分割される必要がある物なのです。

皮相的な取扱いとなるとピタゴラス・コンマの均された値としての「1224セント」を簡易的に用いている状況もあるのですが、これらの真正な取扱いをピタゴラス・コンマを念頭に置いてしまうのもいただけないのでありまして、本来ならこれらの地域ではアリストクセノスのハルモニア原論を念頭に置いて取り扱わなくてはならないのです。

そうした状況からシントニック・コンマでもなくホルドリアン・コンマを取扱う事が最善の策という事になるのです。

唯、こうした取扱いの煩わしさをDAW環境で整備するのはなかなか骨の折れる作業であります。今回私がウードで用いた53等分平均律用の音源はNI Kontaktを用いたのですが、Kontaktスクリプト用に利用したのがSevish氏が用意するScale Workshopであります。

まずは音程比2:1の53等分平均律を算出させてからストレッチの為の値としてブラウズ内にある 'Modify' メニューから 'Stretch / compress' を選択して「1.01887」の係数を入力する事でScale Workshopの算出は更に精度を高められ、そこでの値をKontakt用のエクスポートすればKontaktスクリプトに使えるという訳です。

それでは、1単位六分音「高く」オフセットされた状況での音名をどの様に呼んで解説しようかと色々思案した結果、「C↑♯m7」「B↑♭△7」という風にやれば判りやすいであろうと思うので、本記事ではこの様に解説して行きたいと思います。

ソプラノ・サックス・パートも確認していただければ、移調楽器であるそれは通常長二度上げの移高として示される事になるのですが、1単位六分音上げのオフセットであるので嬰種調号は何とも仰々しい微分音嬰種記号で示される事となっております。

本曲冒頭8小節はC↑ハーモニック・マイナーでシンセ・ブラスのオクターヴ・ユニゾンで奏されるのでありますが、私の譜例動画は少々アレンジして上声部のフレーズを6小節目で3単位四分音高く採るイントネーションで揺さぶりをかけてボヘミアンな感じを演出しました。

3単位四分音は、判りやすく言えば「1.5半音」である為、33.3セント高くオフセットされた状況からの150セント上昇は183.3セントですので、異度由来に置換した上で相対的に [f] から17セント低いという状況を示しております。

9小節目。Aテーマはトニック・マイナーである「A↑m」という判りやすいマイナー・トライアドです。

10小節目は3度ベースとしての「F↑△7/A」に進みます。実質的にコードはサブメディアント(=♭Ⅵ度)に進んでいるという事を示します。

11小節目は特に語る事はなく、12小節目ではドミナントである「E↑7/G↑♯」という3度ベースの型です。仰々しい表記ですが「Ⅴ7/♮Ⅶ」に過ぎないのです(笑)。

13〜14小節目も特に語る事はなく、15小節目のコードは「G↑m9(↑♭5)」です。マイナー9thコードの♭5thという事です。

16小節目4拍目のボーカル・パートでの「te」と歌われている箇所は [e] より33.3セント高い、同コード上では♮13th相当の音となります。

17小節目。コードは「C↑m6(♭5)」であるのに、ボーカルはその6th音相当の音を歌っているにしても、コードの本分であるウーリッツァーが異名同音である減七度相当のヴィシネグラツキー流の変記号が充てられているので混乱を招くと思いますが、この箇所についてはコード表記のそれが実体を正しく意図している物で、「減七度」として表記してしまっているウーリの方の音は便宜的な異名同音に過ぎない表記です。

減七度として充てないと大譜表の高音部だけを見た場合先行小節から平進行している様に見えてしまうのを避けただけに過ぎません。無論、当該箇所の大譜表の上下を俯瞰すれば反進行を採っていますが、高音部だけで見た時のそれに留意しすぎただけの私の癖でしかない瑣末な表記として取り扱っていただければと思います。コード表記は減七の「dim7」ではなく「m6(♭5)」が意図している物です。

18〜20小節についても特に語る事はありません。唯、21・22小節目のコードについては看過する事はできません。このコードは「C↑m△7」に♮9th・♯11th・♮13thが乗っているコードです。近現代では能く使われるコードです。

23・24小節目では7度ベース型のドミナントです。なかなか根音の姿を表さない蹂躙したベースのフレージングはかなり良いセンスだと思います。

25小節目。トニック・マイナーではありますが♮6thが付与されている所が心憎いです。オリジナルよりも6th音が際立つ様にミックスしておりますので、違和を覚える方も少なくないかもしれませんがオリジナルも斯様に6th音があるので耳にしてもらいたいと思います。

26小節目。先行和音が更に♮9th音を稼ぎに来ている中で、マンドリンが中立短三度(subminor third)を奏するので、虚ろな響きが顕著であります。この曲を聴くまで当時の私は、殆ど多くの微分音を単なる音痴な音としてしか感得する事が無い様な状況でしたが、この音については非常に感銘を受けた物です。坂本龍一の数々の微分音のそれらは別としても。なるほど、こうした虚ろな響きは確かに癖になるだろうな、と実感した物です。

29・30小節目も同様なので特に語る事はありません。31小節目以降はオリジナルでのウードのソロを引用しているのですが、このウード・パートに関しては53ETでの九分音を用いて書いています。

ところで、ターキッシュ・マカームの九分音は、変化記号が割り当てられていないけれども音として存在する「エクシク・バキエ」と呼ばれる3単位九分音の存在があります。

私がエクシク・バキエを知ったのはNHK出版の『楽譜の世界』でありますが、元々『楽譜の世界』はN響がコンサート会場で配るコンサート・プログラムの小冊子『フィルハーモニー』を編纂して上梓された物で、計3巻となる各巻は皆川達夫、海老沢敏、小泉文夫という錚々たるメンバーの監修に依るもので、その内容は今猶新しい発見がある程の内容であり名著に数えられる書籍であります。

そのエクシク・バキエも、SMuFLが整備される少し前のNovemberフォントがNovember2.1になった頃に追加された物であり、エクシク・バキエを簡便的乍らも楽譜で表記する事が可能になり、その実際を用いているという訳です。

余談ではありますが、1939年に作曲家ミルダン・ニヤジ・アヨマック(Mildan Niyâzi Ayomak)が提唱したMNAノーテーション・システムという物もあり、このシステムでは1〜9単位九分音の嬰・変種ともに1単位微分音毎の変化記号が充てられた物も存在します。ゆえにこのシステムではエクシク・バキエにも変化記号が充てられるのですが、鏃(やじり)に用いるアローヘッドはOpenMusicのomicronアクシデンタルが採用している片側フックの型や両鏃型のバリエーションで特徴付けられている体系もありますのでご参考まで。

扨て本曲のウード・パートに関しては、オフセットされた1単位六分音上げは全く無関係に通常の五線譜上で九分音が用いられている事に留意していただければ幸いです。

斯様にして、あらためてサッフォーの「メティレーヌ」の魅力が伝わればと思います。AppleMusicでも聴く事ができますが、惜しむらくは配信の「メティレーヌ」だけは関係者のコンバート・ミスによる物なのか何故かモノラルになってしまっているのが難点ではありますが、あらためてCD再発を希望したい所です。名盤であるので実現してほしい所です。

2016-06-22 07:00