三全音の「闖入」に見る音脈 [楽理]

私が能く使う言葉のひとつに、本記事のタイトルにした三全音の闖入という物があります。これの意味する物は三全音に限った事ではありませんが結論から言えば、最終的には「音程」がどのように狭められて来たのか!? という理解に行き着く物です。

例えば完全八度音程は、それよりも狭い音程として完全五度に細分化された(同時に完全五度の転回となる完全四度を端切れとして生む)訳です。謂うなれば、完全八度というオクターヴが「砕かれ」た事になります。

同様に完全音程は不完全協和音程(長・短3度またはそれらの転回)に砕かれ、不完全協和音程は過渡的協和音(長・短2度またはそれらの転回)として細かく砕かれる様になり、12等分平均律よりも更に細分化された音律となる微小音程も過渡的協和音に含むものとして考えて然る可きでしょう。然し乍ら微小音程の類というのは大完全音程を生んだ旧くから存在していたのですが、軈ては均され、現在広く普及している12等分平均律の半音階に均されてしまっているのでもあります。

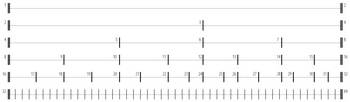

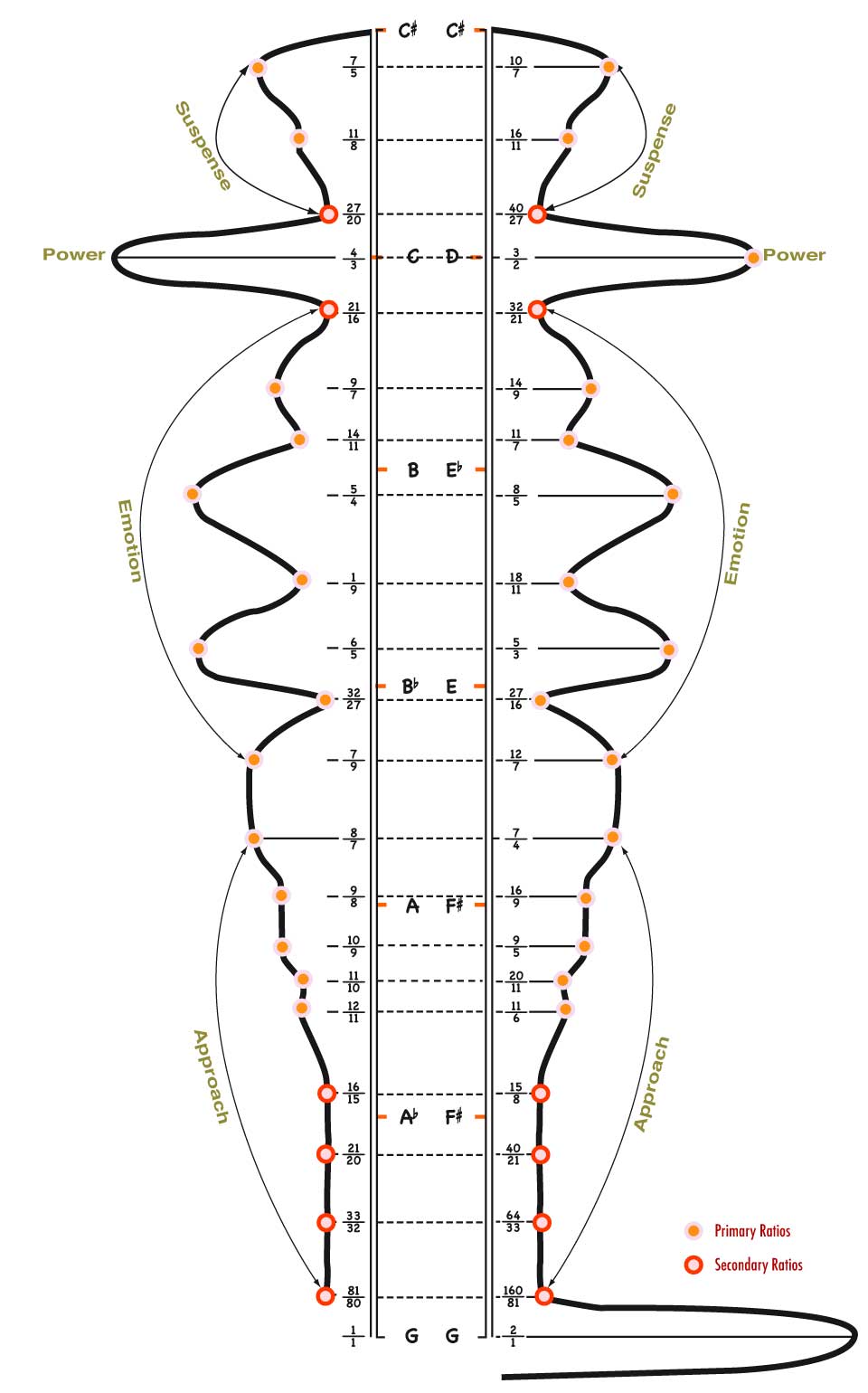

次の図は、自然倍音列の第1〜64次倍音に相当する尺度を視覚的に表わした物で、6段に分かれたそれらが意味するのは各々がオクターヴの相貌である事を意味します。つまり最上段は第1〜2次倍音に依るオクターヴ相という帯域、その下方に順次 [2〜4次] [4〜8次] [8〜16次] [16〜32次] [32〜64次] という風なオクターヴ相を示している物です。

最下段のオクターヴの相貌となる帯域にて等しく「目盛」が振られている事が意味する物は、それらは単に視覚的に等しく整列させた目盛でしかないものの「八分音(=25セント)」を思弁的に表わしている物です。高次な倍音が綺麗に八分音律に存在するのではなく、あくまでも思弁的な物を視覚的には等しく竝置させているだけの事です。八分音の目盛の半分が四分音に相当する単位となり、四分音の半分となれば半音階を表わす目盛という風に理解に及びます。ところで、これらの「見かけ上の等しさ」というのは視覚的に見せた物であるにせよ、人間の音律の欲求はこれらの等しさに靡こうとして等分平均律を生じて来た事も同時に理解しておかなくてはならないので、思弁的・仮想的となる等しい尺度であっても、等分平均律はこの尺度に吸着される様に均される様になったのは、人間が特定の調性に対して偏向的に聴かずに凡ゆる調性を等しく捉えて跳躍する材料として用いる為に発展して来たからに外なりません。

先の図版の等しい並びが関与している側面に於てもう一つ注意してもらいたい点は、自然七度に相当する以外の配列は等しく整列する様に視覚的には見せております(故に若干ずらして配置)。

そうすると、このような「恰も等しく見える」図版は自然七度という「態とずらした」物も併存させているのは私なりの多くの示唆を含んだ物です。どのみち等分平均律を扱うのであれば自然七度として態々ずらす必要がないにも拘らず、です。しかし、高次の倍音や微分音体系を視野に入れるとなると自然七度の存在はどうしても無視できなくなってしまうのです。ピアノが現今社会に於て12等分平均律という物を実際に捉える意味では標準的な楽器となってはおりますが、それ故に今回語るべきは、音律は総じて等分である可きと思われる方もいるかもしれません。併し私が後に述べたい事は、等分である事よりも実はもっと重要な示唆があります。とはいえ、不等分音律や純正律を再確認したり是認せよという事を意味する訳でもありませんので、先ずはその辺りの重要性をじっくりと語って行く事にします。

処で、主題である「闖入」。先の図版に見られるオクターヴ相を見ればあらためてお判りになるかと思いますが、最上段の [1〜2]次倍音のオクターヴ相は単なる完全八度(=絶対完全音程)に過ぎませんが、それが次相の為の「闖入」が為されると完全音程へと砕かれ「完全五度/完全四度」という風に割譲される事になります。

実は先の図版が示す各オクターヴ相は、闖入のそれも同時に確認できる様になっているのです。ですから順に下段に進めば、今度は単音程の中から長和音構造と七度と見做し得る事も可能な自然七度が生じ、次の相貌では全音階および半音階の一部という風に闖入が作用している様に捉える事が可能なのです。これは図版が偶々そのように見せかけているのではなく、人間の音程への欲求はこういう風にして細分化されていって多くの音脈を得る様に進化している物なのです。

先の図版には、基音から上に数えた完全四度という倍音は生じませんし、それが全音階にも半音階にも網羅していないにも拘らず、これらの倍音の分布を全音階・半音階の組成にそのまま当て嵌めるのは単なる強弁ではないのか!? と疑問に思う方も居られるでしょう。併しそれは単なる杞憂にしか過ぎません。実際に、上方倍音列に短三度や完全四度が現われるとすると、それは近似的な倍音を無理矢理にでも高次な倍音から拾って来ない限りは無理な物なのですが、人間の脳は、先の図版の上から2段目のオクターヴ相となる第3次倍音(第2次倍音から完全五度上)となる音を体得した時に、その音程差となる状況をきちんと確認します。

これはどういう事を意味するのか!? と言いますと、極論すれば人間の脳は6種の音程を記憶するだけで半音階を会得するのです。その6種類とは、『増四度・完全四度・長三度・短三度・長二度・短二度』を習得する訳です。ですが今私はこれらの「転回形」の音程を書く事はしませんでした。何故でしょう!? 脳にとって音程差という物理的距離を記憶するのはある音を規準にして上と下というのは関係無いのです。「音程差」そのものを自己の認識の起り以前に捉えている直覚的な習得の意味での覚える、という事とする意味ですからね。例えば「音程差=5半音」という風に初期の脳は記憶します。同度やオクターヴは総じて物理的な音高そのものの違いは把握していても、同族の音と見做しているが故の音程差の認識なのです。

脳が、「音程差=半音5」を規準の音を聴いた時、同度と完全八度がその音を包み込む様に「立体的」に判断している様な物です。自身の脳裡に主音が芽生えていて、それを主音として聴いた時の下方に半音数=5がある様にして聴いたらそれと同時に半音数=7を上方に聴いている様な事が同時に習得するのは同度やオクターヴというオクターヴの相貌が必ず外殻を作るからです。

ですから、音楽的素養など全く未熟で浅くとも、人間の脳にしてみればたかだか音程数=6種で半音階を網羅してしまい、共鳴関係から協和性の高い主音・属音・下属音それらに伴う不完全協和音程なども体得する事になり、幼い《いとけない》年齢であろうとも、音楽の良し悪しやファースト・サイトとなる音楽に対しても次のメロディーを類推可能なのは、記憶する音程数が少なく済むから判別が容易なのであります。そうしたメカニズムを知る事なく普遍的に音楽と付き合っている為、人間はその後に訪れる各自の経験と反復の差異に依って音楽の情緒を読み取る部分に個人差が如実に大きくなり、嗜好度や熟達度の違いから、読み取る音楽に個性が生じて来る様にもなる訳です。聴いて来た音楽が殆ど同じ様な物であれば、似た音楽を好む訳でもあるとも謂える訳です。

これらの事を考えると、上方倍音列に完全四度に相当する音がそうそう現われなくとも、完全五度の出現時点でその転回が脳の知覚としてはもう充分な程に作用している訳です。短三度に相当する倍音は第19次倍音に生じますが、今回図示した図版が偶々64次倍音のレンジまでを見渡しているが為に第19次倍音ですら低次に映るかもしれませんが、実際にはかなり高次な音脈である事は確かです。何故ならば、長三和音を生ずる音脈は、3段目の [4〜8]次倍音レンジ相当のオクターヴ相で補完されるにも拘らず、短三和音の音脈を上方倍音だけで探ろうとすると、そうそう低次なオクターヴ相には現われて来ません。普遍的な音脈というのは隣接し合う平易な整数比に依って構築されている事が音を認識し易くする、という根源的な側面がある為、長和音と対比構造にある様な短和音が低次のオクターヴ相に現われないのは何故なのか!? という事は非常に多くの議論を醸した物でもあった訳ですが、「隣接し合わない」簡単な整数比でしたら、長六度は「3:5」で生じているのですね。ですから「脳知覚」からすればこれでも実際には充分なのです。

ですから、現今の音響心理学や音楽理論を加味した上であらためて倍音列や脳知覚レベルでの音程の峻別というのは、短和音の音脈や、上方倍音列では現われない他の音程も、「転回として」脳が知覚しているので、結果的に思弁的で仮想的である「投影」の構造となって見渡す事の出来る下方倍音列の音脈というのは、それが物理的に実際には生じてなくとも脳知覚はその音脈を捉えるのですから、その音脈を使おうと企図する事自体に何の問題もない訳です。脳がありもしない音を脳内に作って了うという訳でも無いのですから。仮に「ド・ミ・ソ」の和音を聴いて脳内でその鏡像となる「ファ・ラ♭・ド」をも耳にしたという感覚を持つというのならそれは幻聴か脳の病気でありましょう。しかしそうした例とは別に、基の音程の物理的な幅の対照とする鏡像音程となる音脈を脳裡に映じて作曲や編曲に役立てようとするのは問題は無い訳です。それが音程に対する脳の知覚であるのです。

脳が斯様にして音程を知覚しているという事実を先の様な音響心理の側面を知らない人からすると、例示されるまで自身の脳が音程を知覚しているなどとは思いもよらない事実だと認識させられる事でありましょう。なぜなら、脳が知覚しているという事を態々自覚して考えているのではなく、直覚的《想念よりも速い》段階で峻別している事なのですから無自覚なのは当然とも謂えるでしょう。即ち脳の知覚とはそれだけ直覚的であり、その後の段階で音の協和性が「情緒」を伴わせているのが実際なのです。

その情緒の根源とは、音程における「うなり」のそれが作用している訳であります。うなりの少なさだけを好ましいと考えている人からすれば、協和的な音程の物や想念し易い楽音を好む訳です。ですが、音程の知覚という部分が鍛えられると、あまりにも協和的な音程こそが卑近に感じてしまうのも亦事実であり、不協和を好む様になるのであります。但しうなりに関して誤解してはならない事は、協和的に響く音程は確かにうなりの作用に於てうなりの有無に関しては優位ですが、その優位性が凡ゆる音楽的情緒に於ても優位であるという事ではありません。

また、「協和」というのはそれを構成する音の倍音分布に依っても大きく左右されるのでありまして、倍音すなわち部分音同士が狭い音程で犇めき合っていると協和性を損う物として知られています。高次の倍音列は1オクターヴ中に数多の部分音として犇めき合う事になり、それらの部分音が潤沢に鳴っている状況というのは耳障りな要素を沢山含んでいるのです。もしそうした倍音構成を持つ音の基本音の周波数が500Hz以下の場合、協和度自体が変わって来ます。100Hz以下となれば協和的だとされていた音程ですが不協和に聴こえて来る様にもなります。これは、狭い周波数帯域に多くの倍音を敷き詰められている事で明澄度が疏外されてしまう様に捉えるからであります。

他方、倍音を一切持たない「純音」にて音程の協和度を探る場合、短三度およびそれより高い音程は総じて「協和的」に聴こえるともされています。基音と第2倍音(=完全八度)のみを部分音として持つ音で音程を作るとオクターヴの明澄度は増す様に聴こえ、基音〜第3次倍音(=転回して完全五度)の部分音を持つ音で音程を作ると完全五度での協和性を持つ様に聴かれる訳です。

これらを踏まえると、倍音組成に自然七度相当=第7次倍音を「協和」的に聞くとしたら(この音程だけを抜萃して考えれば純正音程である為不協和でありません)、倍音組成に於て自然七度相当の第7次倍音があれば協和的に聴こえるのではないか!? 全くその通りです。基本的に上方倍音列というのは何らかの整数比が作用しているのであり、他の部分音同士が波を合成し合って別の何かを生み出しているのでは無い状況である為、高次に具わる倍音に因果関係(協和的である為の)を持たせる場合は倍音組成由来として存在が成り立たなければ意味は無いのです。但し高次倍音をその因果として用いるとしても、同一のオクターヴ相には他の倍音が犇めき合う状態となる為、高次にある一つの部分音だけを因果関係として用いる倍音組成というのはこれまた難しくなるというのも実状でありますが、不可能な事でも無い訳です。ビブラフォンの様な非整数次の部分音がオクターヴを回帰しない螺旋音律となる部分音が混ざっていたりもする訳です。

ベースでダブルストップで鳴らしたり、または和音を奏で様と企図する時、かなり低い音域で和音を鳴らそうとしないのは、幾ら音程的には協和音程だったとしても、協和音程は低域に推移すると協和も不協和に変わってしまうという事を感覚的に知っているからでもあります。この協和性が変わってしまうのは、耳が臨界帯域幅という弁別閾を持っているが故の事なのです。物理的な周波数の尺度で表わすならば60Hzの1オクターヴ上は120Hzなのですが、物理的に見ればそのオクターヴは「たった60Hz」しか無い訳です。480Hzの1オクターヴ上は960Hzで物理的な幅は480Hzもあるのです。音波を弁別するのは物理的な尺度であるので、物理的に狭い周波数帯に多くの部分音が犇めき合う事となると明澄度が疏外されるという事になる訳です。

シュトックハウゼンの『習作Ⅱ』では、純正17度音程25等分平均律とも表せる音律であり、ネット上で数式を表わすのは骨が折れるのでExcel式に表わすとなると《SQRT(25)^(1/5) cents equal temperament》という直線平均律法を用いた物となり、通常の12等分平均律とは異なり、オクターヴに回帰しない螺旋音律を用いている訳ですが、500Hz〜100Hzという帯域での「1:5」という臨界帯域幅をも視野に入れている為、100Hz〜20Hzという1:5のレンジではそのレンジでの最低音と最高音との間で「4:5」の差音を生む可能性も孕んでいるのですが、4:5というのは即ち、純正長三度な訳ですが、通常先の25等分平均律では純正長三度に相当する音を生じないのですが、これは臨界帯域幅の弁別閾を視野に入れた事であり、協和的にフィットしない結合差音は知覚しないという事をも視野に入れている事であるからでありましょう。

音楽的素養に於て調律・調弦の経験は非常に重要な物です。ひとたび調律・調弦をした人なら直ぐにお判りになるかと思いますが、実は微分音に括られる微小音程の齎す「うなり」は、半音よりも柔和に響く物です。それこそ12等分平均律の半音の方が「硬い」「鋭い」音であります。オバマ大統領が広島を訪問したから便乗する訳ではありませんが、ペンデレツキの作品『ヒロシマの犠牲者へ』に用いられている四分音のトーン・クラスターというのは、スコア上ではそれこそ「音の塊」ではありますが、実際にはそのクラスターの響きは半音のトーン・クラスターよりも遥かに柔和です。化学的な感すらある程に。

そうした微小音程では、短二度ほどの鋭い響きよりも柔和に感ずるのであるので、それは「協和的」なのか!? というとそれは亦違う訳です(同度に近似する事でうなりが少なくなったとても)。然し乍ら協和的な音が有する、うなりの優位性ばかりを音楽的情緒として優位にあるのでしたら、短二度よりも狭い微小音程は短二度よりも優位(前述の同度=完全一度或いはそれにに限りなく近い)事になる訳ですが、多くの人々はそこまで異度由来の音という風に拘泥することはせずに、同度に近似する音として聴く物ですが、これには現在広く普及している音律(=12等分平均律)が影響している事で、時にはその普及が「疏外」している場合もあるかもしれません。

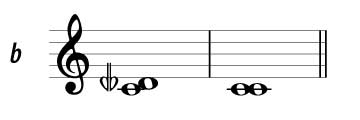

次の譜例aはC音とDスリー・クォーター♭音の2和音から後続小節はC音とD♭音という短二度へ進むという物です。この譜例aでの2小節を聴き比べれば、あらためて短二度の持つうなりと微小音程に依る柔和なうなりとの差異がお判りになる事でしょう。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

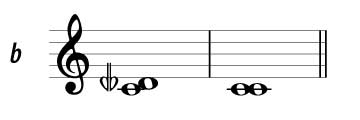

同様に次の譜例bは、先行小節は前の例と同様でして後続小節が同度のC音に帰結するという物となります。これは微小音程側が下行導音(半音よりも狭い)として作用しているとも考える事が出来ます。つまり、微小音程は恰も同度へ靡いているかの様な前後関係となっているものの、微小音程は必ずしも幹音に取り込まれたり再近接の12等分平均律の音に靡く様に吸着される訳ではありません。その吸着の作用を強く感じてしまうとしたら、聴き手の主観に既知の等分平均律となる尺度が禍いして疏外している様に働いてしまう為であるとも言えるでしょう。然し乍ら微小音程に対して多くの反復となる経験(習熟)が伴えば、新たな音脈という色彩感を伴わせて聴取する事が可能となる訳です。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

次の譜例cは横の線、つまり線的に微小音程の跳躍を使った物です。一応は二声ですので最低音となるC音はペダルと鳴っております。こうした旋律の跳躍の差異感は、50セント幅の音程は、中心音として聴こえて来る様な周辺の音では微小音程の重力としては弱く聴こえてしまうかもしれません。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

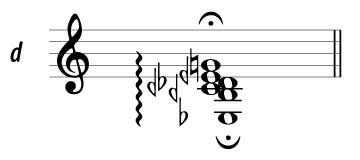

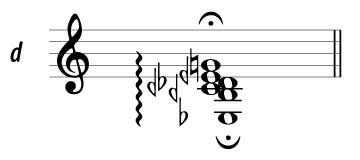

次の譜例dは和声的に微分音を採用した物です。音程としては狭い音を積み上げているにも拘らず柔和に聞えるのは先述した通り、半音よりも狭い微小音程が柔和に作用しているが故の事です。譜面《ふづら》上では非常に犇めき合った音に見えるのに、響きとしては柔和に聴こえるという風に狙った物です。12平均律に依るピアノに耳馴れた人からすれば受け容れ難い音として聴いてしまう人も居るかもしれませんが、ピアノという楽器ばかりでなく、こうした和声的シーンが別の楽器で構築されていたりする場合、非常に化学的とも謂えるケミカル感を伴う音に聴こえる事もあります。そのケミカル感は調子っ外れの様な感じとは全く異なる色彩という意味合いです。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

というのも、微小音程を同度由来として均して了おうとする人の知覚は、微小音程(微分音)の体得する経験の少なさと、12等分平均律に準える事のない「音痴」に聴こえてしまいかねない音に対しての経験と反復という物が余りに少ないが故の歪曲された欲求に過ぎません。逆を言えば、それらの微小音程に慣れる事で新たなる音組織への欲求は高まるとも言えるのです。そういう事で、今茲であらかじめ述べておきますが、我々が等分平均律を求める様になったのは凡ゆる音脈へ等しく転調という音脈を使う為の欲求の起こりから生じた物で、その世界観に甘んずる事なく微小音程の探究を続けると、それまで捉えていた微小音程の感覚は経験の多さに伴って疑いなく捉え方が変わります。

また、そうした体得に依って齎された時の世界観で捉える時の「微小音程」や「純正音程」というのは、半音階限定の世界を知覚していた時に顕著だった、シントニック・コンマを均してしまおうとする様な事も、別の次元から俯瞰する様にシントニック・コンマのずれという物を許容したり、或いはその差を埋めようとしたり、別の捉え方を体得する様になる物です。とはいえ、この欲求の進化というのは純正律を是認する物とは全く異なる物ですので、こうした側面を踏まえた上でこれから後に語る微分音関連に目を通していただきたいと思います。

扨て、時偶口角泡を飛ばすかの様に激しく議論される事もある「純正律 vs 平均律」というテーマは方々で遭遇する物でもあります。然し乍ら正直な話、微分音を取扱おうが居まいが無粋な議論に過ぎないのですね。それに就いては追々縷述する事にしますが、先ずは判り易く語っておきたいので色んな側面から順に語って行くのはご容赦のほどを。

先の議論の様な件に拘泥して了う人というのは恐らく、確たる答を出せぬまま己の主観に依る好き嫌いで判断して是認したり忌避したりしてしまう事があるのではないかと思います。字義からすれば「純正」などとはこれこそが真正たる姿と迷妄に陥ってもおかしくはないかもしれません。

とはいえ現実には純正音程で生じている平均律の尺度から見た時の逸脱(ズレ)や、単純な整数比が齎している音のズレの実際を体得が不充分である事が背景にあったりする物です。原理主義者とも言える様な純正律や不等分平均律を盲目的に礼賛して了う様な人が気付いていない事は、シントニック・コンマのズレを我々は忌避して平均律を手にしたという側面に加え、等分平均律とて完全八度という絶対感全音程を棄却しては居ない、という事を全く理解していないのですね。これがある限り、等分平均律の地位というのは充分に保護され、熟成される物なのです。

確かに嘗ては巨匠マーラーが、不等分平均律が失われて行く事を歎いたと伝え聞くのであります。然し乍らマーラーのパトロン探しに躍起になっていた門下生シェーンベルクやらがセリエルを整備するのは何とも皮肉な事ではありませんか。私が推測するマーラーの不等分平均律への憧憬という物は、特定の調性に拘る物ではなく、「歪つ」な音程差(=それは微小音程としての)が生ずる線を示唆しての事であろうと思います。純正律とは本来は和声的にうなりの無い音を用いる為の物であるにも拘らず、和声的には用いずに線的に生ずる歪つな横の線として用いる例は西洋音楽でなくとも現今社会の音楽では少なからず存在する物です。それが純正律ではなく不等分平均律然りです。

マーラーという大家の言葉を都合良く引用するつもりはないのでこの辺で留めておきますが、別にマーラーでなくとも、細かな微小音程に依って多くの「訛り」(=イントネーションとも言う)が齎す作用を、特に弦楽器奏者は敏感に体得している事でありましょう。

そういう訳で取り敢えずは、完全八度やシントニック・コンマを我々は何故無くして行ったか!?という事を今一度語っておきましょう。

シントニック・コンマとはご存知の様に、純正完全五度を11回累積(11回累積して12個目の音程)してもその転回はオクターヴより微小音程的にズレてしまう。このコンマをシントニック・コンマと呼ぶ訳です。

多くの調性は楽曲の彩り(転調として)にも作用する様になって、五度/四度の関連性を辿るだけではなく遠隔調すらも行き来する様な転調を生ずる様な曲で、態々五度/四度圏をひとつひとつの累積を辿る事なく転調する様な跳越を人間の脳内では欲していた訳ですね。ですからシントニック・コンマは均される様になり、「純正完全五度」という理想的である筈の真正な姿は実際には思弁的な物でしかなく、通常取扱っている完全五度の実際は純正ではない訳ですね(局所的に微小音程のビート=うなりを忌避して瞬時に純正に採ったりする事はあってもそれは純正律を見越した上での事ではない)。

勿論局所的にそれを純正で取るのはイントネーション的な揺さぶりであって、空虚五度を全くうなり(=ビート)の無い「冷酷」な程の鏡面の様な揺るがない音を「効果的」に奏する事はあるでしょう。しかしこの局所的な変化だけを抜萃してそれを純正律だとするのは愚かな強弁でしかありません。

もしも奏者が純正音程の尺度しか有していなければ、多様な転調を施される楽曲に対して際限なくピッチはズレて行って戻って来れなくなってしまう事でしょう。

畢竟するに我々が結果的に「等分平均律」に行き着いた事が意味する物とは、シントニック・コンマたる微小音程のズレを均したという事になる訳です。シントニック・コンマとして約22セントもズレた時に漸く均す必要性に気付いた物の、属調と原調との五度の関係に於ける2セント未満にはそれほど敏感に拘泥する必要もなく取扱う事ができても、結果的には均す必要性が生ずる訳です。長三度音程を純正で採ろうとするとたった一つの長三度音程は14セントもズレる訳ですから、長三度を3回積み上げてオクターヴには決して近似しない「大きな微小音程」で漸く気付くという事ではなく、純正完全五度とやらが大きく逸脱しない所に、音楽の興味深さは存在するのだとも言えるのでしょう。

因みに、純正完全五度が生ずる隔たり=2セント未満(≒1.955セント)を「スキスマ」と呼びます。これを11回累積させたものがシントニック・コンマであります。つまり、スキスマという微小音程はある意味では1スキスマ単体では鈍感で居られる事があっても不思議ではない(だからといって無頓着であっても良いという訳でなく、峻別する必要も無いという意味では毛頭ありません)のですが、流石に11回も累積したとなるとオクターヴに回帰しないわ、22セント近く(81/80≒21.506セント)ズレてしまうわという問題が生ずるという訳です。

一度でも調律・調弦した経験がある人なら1スキスマであっても非常に大きなズレとして知覚する物です。たかだか2セント未満じゃないか! と強弁する人が居られるかもしれませんが、調律・調弦という他の音との比較を生じてしまう楽器に於ては0.2セントであってもズレを大きく認識してしまう物です。ピアノの1つの鍵盤には概ね3本のピアノ線がユニゾン状態である訳ですが、1本のピアノ線以外の線が夫々1セント上下に互いにズレあって相対的な差で2セントを生じたとしましょう。これで充分にホンキートンク・ピアノ・サウンドになってしまう程ズレが大きい物です。また、2セントのズレを是認してしまう様なギタリストには永遠に仕事が来る様な事は無いでしょうし(嗤)、何よりスキスマを大きなズレと感ずる事ができないならば、その人はチューニングが出来ないと思います。1スキスマ程ズレては居る物の、それは一応「容認」できる程の物であっても「是認」では無いのです。最も重要な事は、容認はしても違いを把握している事が重要な訳です。シントニック・コンマとしてまでズレてしまう事で調律・調弦のズレを初めて認識が可能という人ならば、そんな方は音楽には向いていない人であると断言できます。

『和声の変貌』の著者であるエドモン・コステールは、完全八度(オクターヴ)をより狭い平均律へと細分化する際にペンタコルド(=五度音程の事で完全五度ではない)シントニック・コンマ(81/80)以内に収める事ができる平均律は10EDO(equal divisions of the oct. および10et 〈equal temperament〉、10tet 〈tones equal temperament〉とも呼ぶ)であると言う。つまり完全五度音程がシントニック・コンマ(約22セント)程ズレる前提としてこの様に述べているのでありますが、まあ取り敢えず続けましょう。

加えてコステールは畳み掛ける様に、24EDOつまりは24等分平均律であり四分音律である音組織を視野に入れた場合、自然倍音列の第22次倍音までの音が《四分音に対して》シントニック・コンマ以内に収まる物であるので、四分音と雖もカデンツの要素を伴わせた四分音律の音楽観を形成する事ができると言っているのですが、今回私が論駁するに当りコステール云う部分で正当な物は最後の「四分音と雖もカデンツの要素を伴わせた四分音律の音楽観を形成する事ができる」という部分だけで、他の部分はコステールの主観及び彼の主張を後押しする其の他の論究する物や賛同者にとっての億断に過ぎない物であるのは明白なのです。

何故ならば、我々はシントニック・コンマ以内のズレを許容していたのではありません。先述した様に、純正完全五度は1スキスマ程の差異しかズレないから五度音程には許容しただけの事で、それが累積した時には流石に修正せざるを得ずオクターヴに縮める為にシントニック・コンマを均したのであって、10EDOに具わる五度音程がシントニック・コンマ以内に収まる物だからと言ってそれが是認される物では無いのです。無論、シントニック・コンマほどずれても人々はそれを「完全五度の世界観」と同等に耳にするであろう、という脳内で起る聴き手の「修正」は、実際には聴き手の習熟度に左右されるものであるにすぎません。微小音程に慣れていなければ既知の五度と同等に聴取はできますし、微小音程の習熟を増しても、機能和声的なカデンツの薫りを伴わせた物として「デフォルメ」させて聴く事も出来るのが実際です。

また、上方倍音列は先述した様に、その倍音に依拠する因果関係を持たせるならば、上方倍音がシントニック・コンマ以内に収まっている事が必ずしも新たなる音組織の世界観である訳でもないのです。ではなぜシュトックハウゼンが用いた音律はオクターヴを跳越したか!? というのは、人間の聴取能力というのは「比率」に対して敏感であるので、1:2という振動数比が等しく分割されるよりも、「比率」を傾聴するのであると。その上で他の純正音程比として「1:5」を用いつつ、この「1:5」の振動比を5の自乗=25で分割する事で、等方に分割する側の声にも準則し乍ら、低域の弁別閾をも視野に入れた周波数設定(100Hzを基準とする。加えて交流電源=50Hzに位相が合う様に100Hzに設定されているが50Hzはドローンとしても奏鳴される訳ではない)にて計算され尽くされた設定となっている訳で、凡ゆる面で等分するブーレーズのそれに対して別の側面からの回答でもあった訳です。

こうした側面からお判りになる様に、コステールのそれは自然的な法則(=倍音列が持つ振動比)に準えてはいても、セリエル由来である等分平均律での半音階組織での音世界に対して、協和的な音程や不協和のそれに対して「数値化」するという事に比重を置いて、我々が通常使っている音に対して親和数という数字で解釈する事を声高に語っている人物である為、一方では自然的な摂理を許容する様に依拠しつつも他方では「均齊」を強要する向きもあり矛盾している訳です。つまり自然摂理を時折自身の解釈に用いるのは断章取義にしか過ぎず、都合の良い解釈で強弁しているだけなのです。

セクシー素数というのは、各素数の間が「6」隔てられている素数の事で、それらが5つ続く物は [5・11・17・23・29] に依る素数列でしか生じません。セクシーとはそもそも「6」が (sex) であるが故の事でありまして、これらの倍音を抜萃する様にして23倍音を使った「協和音程」を模索しようとか、そうした側面も考えられる訳です。とはいえ、その場合は第23次倍音だけを用いる以前により低次の倍音は完全8度内に凝集しているので「難しく」しているのですが、「難しさ」というのは習熟加減で変る物なので、人々が微小音程に敏感になるという事は、「難しい」ことが「容易い」事に変わる訳です。

この「容易さ」は、微小音程を聞き分ける事で到達する事ができる訳ですから、1スキスマやシントニック・コンマに鈍感であるという事とは正反対の欲求になる訳です。ですから、コステールの論述は一方では自然摂理に準則しているかの様に見え、他方ではそれと矛盾する事を述べているのである、という事があらためて理解できる訳です。

抑もコステールの「親和性」が齎す数値化というのは、レオンハルト・オイラーも既に遣っていた事なのでありまして、それにヒントを得るかの様にしてコステールは持論を展開している訳です。下方倍音列というのは弦長を用いる事で充分に説明が附く事ですが、それを60倍の尺度でスケーリングする事で更に判り易く説明をしている物がヴァンサン゠ダンディーであり、ディエニ著『生きている和声』でもある訳です。コステールのそれが唯一無二ではないのです。旧くはオイラーが既にその様にして見せている訳です。私のブログでは何度も書いて来た事ですが、オイラーが指摘する『オクターヴの同一性の謬見』という物すら存在する訳です。

《オクターヴをもしも同一視できるのならば、振動比 [2:3] [1:3] の夫々の協和性は同じ筈だが、実際には [1:3] の方がビートは少なく明澄度が高くなる》という指摘を、ラモーの和声論に対しての反駁として述べている訳です。これは疑いの無い事実であり、場合に依ってはオクターヴは恰も同一視は出来ないとする例があっても然るべきなのです。故に、同じ音高を用いた物でも上行形と下行形、またはその一部をオクターヴ上下に差し替えるだけで情緒が変わってしまうのも、そうした側面を孕んでいるが故の事でありましょう。セリエル=12音技法はオクターヴを同一視する訳ですが、それが時を経る毎に衰退してしまった原因のひとつに、結果的に倍音や協和性の優位性による自然の法則を無視できぬまま、オクターヴを同一視できない例を駆逐できなかった所にあるでしょう。短二度も短九度も一緒ならば、短九度で使った方がより半音階的な自由な欲求が生ずる訳ですが、脳裡に起った「短九度」「短十六度」音程には、凡ゆる他の音程の「闖入」を示唆する事になります。

しかも、トータル・セリー(総音程音列)では12半音が『[1:11] [2:10] [3:9] [4:8] [5:7] [6] 』という合計66半音となる音程の組合わせを操作する事に依って音程を操作したのでもありますが、先の例を挙げればこれも又どうやっても「闖入」の因果関係は生じてしまう訳です。況してや「純音」でセリーを遣っていたら多くの音程が協和的になってしまい理論的には矛盾する事になります。シュトックハウゼンは正弦波に5%のホワイトノイズを付加させたのも、そうした方面の作用を介在させない様にする為の工夫でもあったのでしょう。無論シュトックハウゼンひとりの力に依る物でもなく、ケルン派と呼ばれたひとりのマイヤー゠エップラーの力に負う所も多いのでありますが。

オクターヴ観とやらを消失させて音楽を聴こうとするのは何世紀後になる事でしょうか!? 私個人の推測でしかありませんが、人間はカデンツという機能和声的な聴き方と併存させる様にして微小音程へ敏感になって行くのではないかと思っております。その上で、従来スキスマのずれを許容していた人も、そのズレに敏感になるのではないかとも思います。勿論ズレという物は人間の知覚自体がたった何百年で変わってしまう様な事を意味するのではなく、人間の耳は本来、スキスマ程の微小音程に対して許容していたとしても実際にはズレを感じ取ってはいる訳です。大目に観ているだけの事なんですね。大目に見乍ら機能和声的に音楽を嗜んでいた方がラクなんですよ。ですから大概の人はこういう聴き方を是認するだけの事なのでして、スキスマほどのズレを許容する人を小馬鹿にしている訳ではないのです。しかし、そこに拘泥したり敏感になる様な素養が備わった時、別の音楽観が備わる様になるという事実もある訳です。これを習得したからといって従来の聴き方を疏外する訳でもなんでもありません。

不協和な音を耳にすると従来の純朴たる音楽への向き方が変る事をchastity(貞操観)に準えて語る人まで居ります。協和的な音ばかり聴いていて飽きが来る事もあるのに、それはまあ何とも御愁傷様としか言い様がありません。1スキスマを大目に見る事がシントニック・コンマを生んだというのならシントニック・コンマすら均す事はしなかったでしょう。1スキスマほどズレている事を聴覚は持ちろん知覚している訳ですが、純正なる完全五度の「墓標」にぶら下がる(=ぶら下がっている限りは実際の極点となる中心に存在しなくとも周辺に身を委ねられるという様な状況)様にして振舞っているのが実際の状況です。シントニック・コンマほどズレてしまうと、ぶら下がろうにも腕の長さが足りない様な物とは程遠い物になっているのに、それですらもシントニック・コンマのズレ(約21.5セント)が第22次倍音までは四分音からはそれ以内に収まるというのは、シントニック・コンマが均されるのは四分音律に対して均された物ではなく、12等分平均律という半音階に均されており、四分音律の世界観が12等分平均律の協和性やカデンツに準則するにしても、それがシントニック・コンマは四分音に対して均された物では決して無いので、四分音の因果関係を強める為の方便でしかありません。

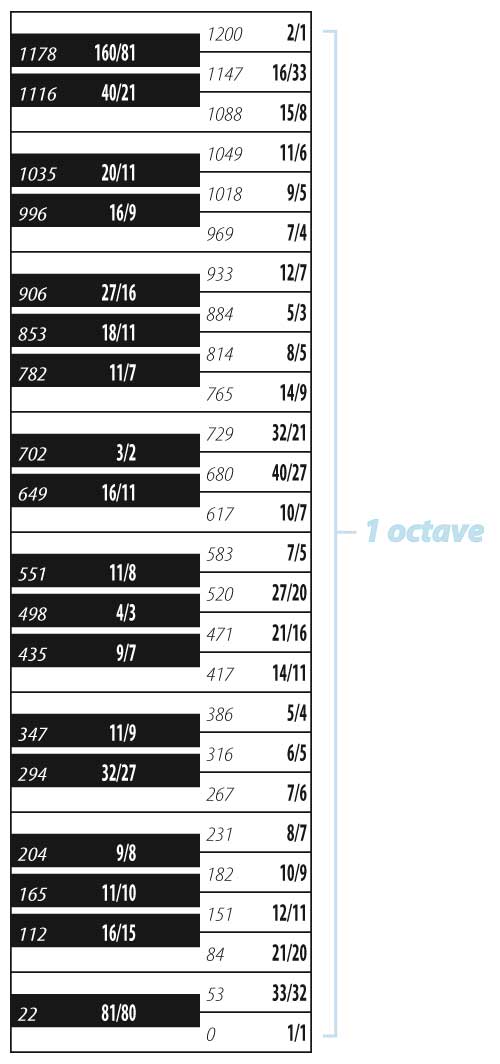

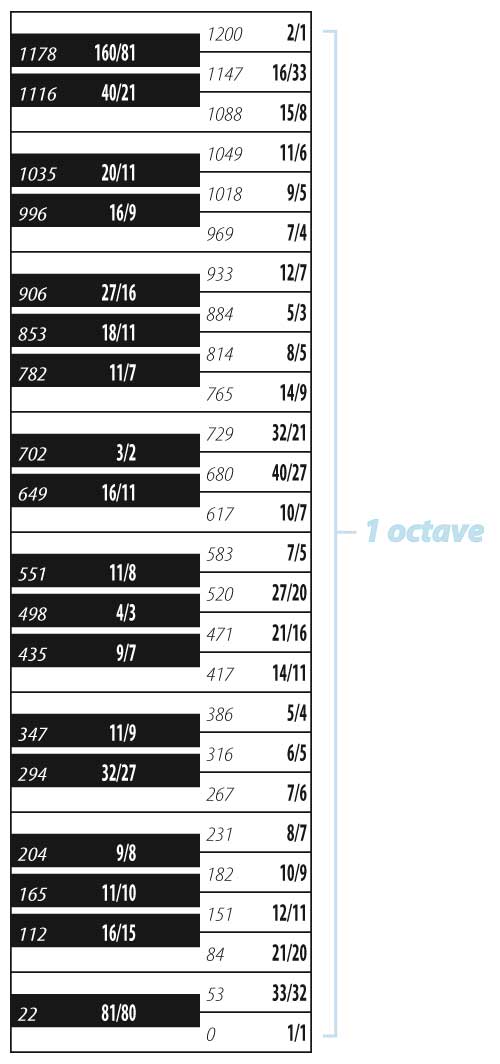

ハリー・パーチの43Tone scaleはシントニック・コンマを好意的に捉えて純正音程を以てして形成している物です。この図版が示している鍵盤は、これ全体が1オクターヴなので白鍵と黒鍵のそれらが一瞥すると数オクターヴに跨がっているかの様に見えてしまいかねませんが、こうした配列で43等分しているという事を先ずは理解しておいて下さい。注目すべきは音程比として示している分数で表わしている値です。それらの値の中に32以上の値が含まれているという事は、自然倍音列に置き換えるならば [32〜64次] 倍音の因果関係を持っている物であると云えます。同度から次に高い「81:80」がシントニック・コンマである以上、もっと高次な因果関係としてシントニック・コンマは存在している訳ですが、これほど高次な倍音が作用してシントニック・コンマは存在しているのではありません。シントニック・コンマはあくまでも5度のズレが蓄積した物です。

とはいえ、それらの因果関係を好意的に解釈した時、高次倍音は何も「81:80」の因果関係に限らず、もっと低次にある(それでも通常の倍音列と比較すれば高次ではありますが)音程比、例えば「27:20」とか「18:11」とか「16:33」など、多くの示唆を持つ微分音を生じますが、これらは四分音・五分音・八分音に近しい音脈であるのに、それこそ先のコステールの言を振返るならば、何故これらの倍音、少なくとも32次倍音以下の物が先の「22次倍音は四分音律からシントニック・コンマ以内」であるという事で四分音の因果関係を跳越して43Tone scaleを形成できるのか? という事を無意味にしてしまう訳です。

コステールは、過去にオイラーが提唱した親和性の数値化や、私が本記事で最初に示したオクターヴ相の図版が、それこそ等しい尺度として視覚的に見える事をヒントに自説を唱えているだけに過ぎないと判断し得る側面が幾つも見られるのです。だからこそ私はコステールの論述を断章取義と述べたのは、其処彼処に矛盾が生ずるからなのであります。無論、微分音という物が既知の協和性を凌駕して全く別の音楽的情緒を生ずるのではなく、機能和声にも見られる音楽的情緒や古典的なカデンツを伴わせながら成立するという点に於ては疑いの無い論述でありますが、微分音とはオクターヴを保持するばかりではなく、オクターヴを跳越する螺旋音律も視野に入れた世界観がある為、それらを考慮するとカデンツという古典的な体系は無意味になってしまうのであります。純正律、不等分平均律、等分平均律であろうとも完全八度は純正である訳ですから、それらを考えれば、音律がどの様に均されようとも、思弁的な墓標が持つ協和性というのは完全八度が先ずあればどれほど他の音程が均されようとも協和的な牽引力として消失する事はない力とも云えるのであり、不等分平均律から等分平均律へと変る音社会とて、歪つな音並びである事が整えられた事にマーラーは歎いたと見るのがよりベターな判断であると私は思っております。

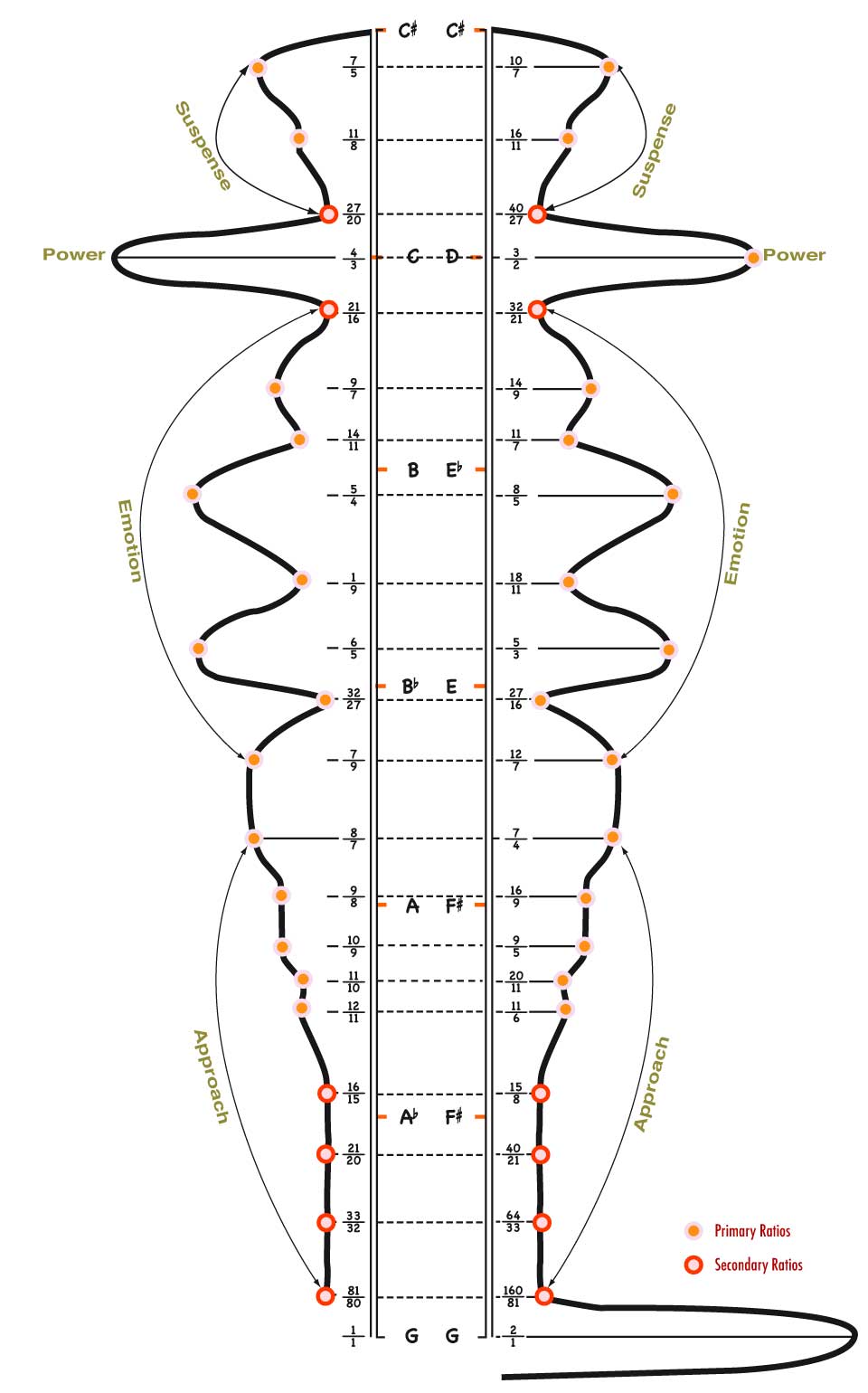

パーチは他にも非常に興味深い「音楽的情緒」を先の43Tone scaleに於て他の興味深い例を示しておりまして、パーチ自身はどのような音楽的な情緒が潜んでいるのか!? という事を体系化しているのです。「One-Footed Bride(=1本足の花嫁)」と呼ばれる協和性カーブをグラフ化したそれをパーチは、先の上方に生ずる音程とそれに対照する様にして下方(純正完全五度から)に生ずる音程をいずれも対照的に「等しい情緒」を体系化しております。Relative consonance とも呼ばれます。つまり、G音を基準にした時の下方四度への協和とG音から上方五度への協和に対する協和度の曲線が三全音で対照し合う様に見せている図なのであります。この図にて最も注目すべきは特定の音程の帯域に対して音楽的情緒が関与するかの様にして「Suspense」「Emotion」「Approach」という風に語句を嵌当している事なのです。

先の仮想的な鍵盤に見立てた43Tone scaleから確認できる純正完全五度は「3/2」の音程比となりますが、これよりも1単位微分音低い音は不完全五度の「40/27」の音程比が示す物です。「音程比40」というのはオクターヴ相 [32〜64次] の倍音レンジで初めて現れる物であり、加えて「音程比27」という音は完全な素数ですのでどのオクターヴ相の完全八度由来としても引っ張って来れない重要な音脈であり、それは [16〜32次] 倍音のオクターヴ相からで無いと引っ張って来れない因果関係である訳です。

第22次倍音までの音というのは四分音からシントニック・コンマに収まるといえ、それらは四分音に吸着されてしまうでしょうか? 仮に異なる基準ピッチを持つ2種類の12等分平均律が互いに50セント離れて存在していた場合、夫々の音を如何様に混合させても協和度の高い音が優位に働くのは当然であり、四分音律に靡こうとしている訳ではないのです。四分音を四分音たる聴かせ方をする為には、根幹とする音が明示されて初めて活用される物である訳で、微小音程が近似的な四分音に収まる物ではない訳で、四分音自体に近しくなる微小音程を持つ第22次倍音はシントニック・コンマに収まるからと言って、四分音体系に吸着される音脈ではないという事を述べているのであります。現にパーチはジャスト・イントネーションを用いて四分音律や八分音律とは異なる43Tone scaleを示している訳でして、それに生ずる微小音程は「1:2」という大きな音程比をそれよりも小さな「素数」を用いて細分化されているという事に注目しなくてはならないのであり、12等分平均律は偶々素数ではない偶数で分けられたと見る事ができるものの、基は「1:2」が7音という全音階(全音と半音という歪つな形で)砕かれているという風に見る事ができ、その歪つさを均して他の素数体系を用いた音律の一つと言える訳で、何も半音階が均等に細分化される世界に音の欲求が吸着されてしまう訳では決して無いのであります。

純正完全五度を7半音として見た時、84半音を12で割ると7(=オクターヴ)。7オクターヴ先で発生するシントニック・コンマはオクターヴという墓標を見据える為に必要な訳ですが、その為には「7半音」を縮める事に必要な訳であり、自然倍音列に備わる四分音に近しい相貌を基準に準えている訳ではありません。コステールの言葉をそのまま拡大解釈するならば、22次倍音は [16〜32次倍音] のオクターヴ相の支配下にある訳で、23次〜32次倍音に収まる、シントニック・コンマを跳越する微分音体系は他の何らの材料にも使えない音脈なのか!? というとそれは全く違います。25・27・29・31次倍音にしたって非常に重要な微小音程であるのが現実なのです。

では、もしもシントニック・コンマを均さない世界があったとして、それが意味する物はオクターヴに帰結する事の無い「純正完全五度螺旋律」という状況となります。そういう螺旋音律(=直線平均律法)を是とするのであったとしたら、これはオクターヴを跳越するものであり(=オクターヴに回帰しない)、各音程間が等しく揃っている音律に適用されたりする物です。例えば純正完全五度というのはExcel表記に表わすと [SQRT(2)^(7/12)]ですので、割り切れる事の無いこの思弁的なセント数で積み上がる純正完全五度に依る螺旋構造というのは即ち [SQRT(2)^(7/12)]cents equal temperament という風に呼ぶ事が出来る訳です。この螺旋音律では「見かけ上の全音」は通常よりも約4セント広くなってしまいます。同様に半音も拡大します。とはいえそれらの「全音と半音」はオクターヴ(純正完全八度)を見越した上での事なので、螺旋音律において重要な事は、密集位置に転回する事が出来ません(嗤)。オクターヴを同一視しないという事はそういう事です。

ビブラフォンは等分平均律で調律されておりますが、部分音の中には螺旋音律となる物を含んでおります。三味線とて厳密には完全八度より僅かに低い1195セントの螺旋構造となる部分音が含まれていると謂われます。併しビブラフォンや三味線とて螺旋音律を前提にした楽音を繰り広げている訳ではありませえが、螺旋構造つまりオクターヴを繰返さない音が混ざっている状況というのは実際には幾らでもあります。こうした楽器を用いている場合、等分平均律から逸脱している筈の外れたらせん構造の微分音はどこに吸着しようとしているのか!? という事をも視野に入れなくてはなりません。

しかし、ビブラフォンやらは特定の、或る音から基準にした協和性の高い音へ音程の欲求が起るような偏向的な性質を持つ物ではありません。ドの音を奏した時、次にはソに行こうとする訳でもありませんし、ラ♭に近しい部分音があったとしても、上行導音の性質で次にはラに跳躍したくなるという性質を備えている訳ではありません。あくまでも「音響的」な装飾をまとって微小音程が附随していると考えるべきであります。

そうした音響的要素に対して鋭敏になった時、オクターヴを跳越しても許容し得る音楽観が強化されると謂えるのでしょうが、人間が持つ聴覚が知覚する能力というのは、先の「1本足の花嫁」に見られる様に、完全八度はおろか完全五度のジャスト・イントネーションに敏感である筈です。しかし1スキスマに気付いていないのではなく、ズレに気付いてはいても許容しているのが現状でありましょう。処が一部の、ピアノしか弾かない様な人が自身の奏でるピアノの調律にも無頓着な人が、音楽的な現実に於て「許容し得る」側面を「無視する事が可能」という風にして自身の能力の愚かさや鈍化している事に気付かぬ内に方便としてしまっている所に多くの危険が孕んでいると思われます。

もしも聴覚があらゆる微小音程に対して揺ぎない程の許容しない物ならばビブラートすらも許容しなかった事でありましょう。また、1スキスマ程を許容するのではなく「無頓着」である人は、ビブラートひとつにも細かな差異に気付けない事を同時に意味する事となるのです。

知覚は揺ぎないほどの「同度」を峻別し、完全八度も峻別する。完全八度がそれより低次の完全音程で割譲される時には、ジャスト・イントネーションである事が「他の音程に作用する」時にはズレる事を意味する。この作用しているのが「闖入」の始原的な部分なのです。ですから、こうした微小音程に気付く様になった時は、「凡ゆる音程の作用」を鋭敏に知覚する器楽的素養が備わるが故の欲求なのであります。

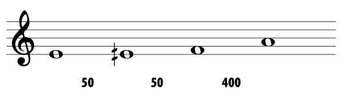

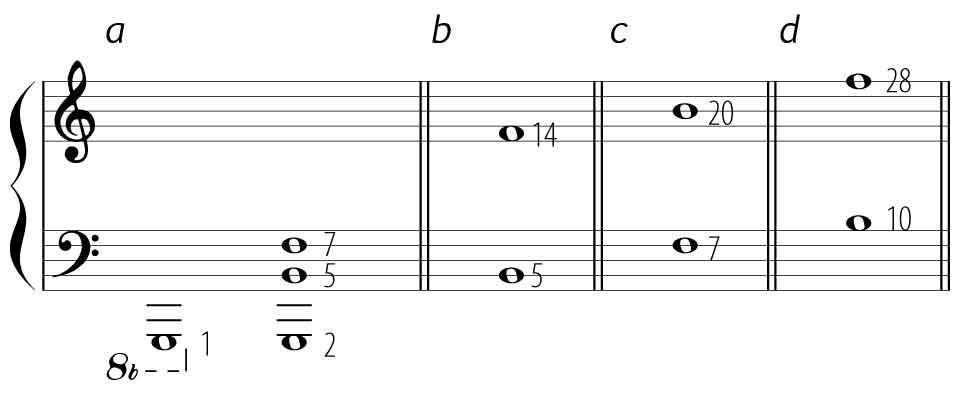

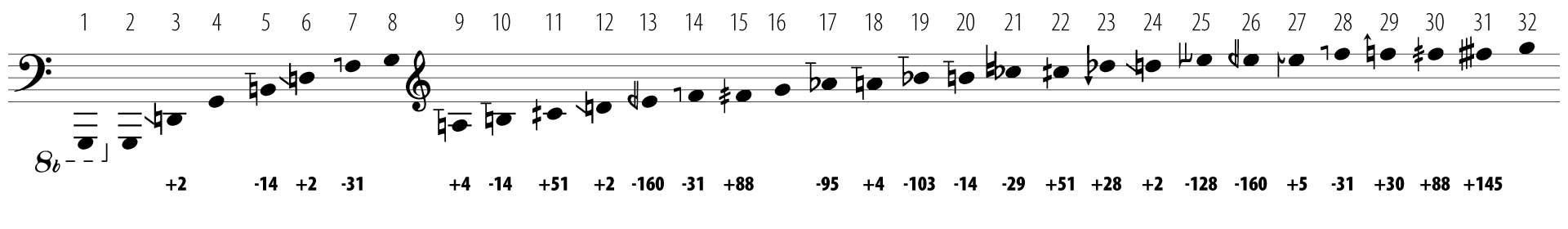

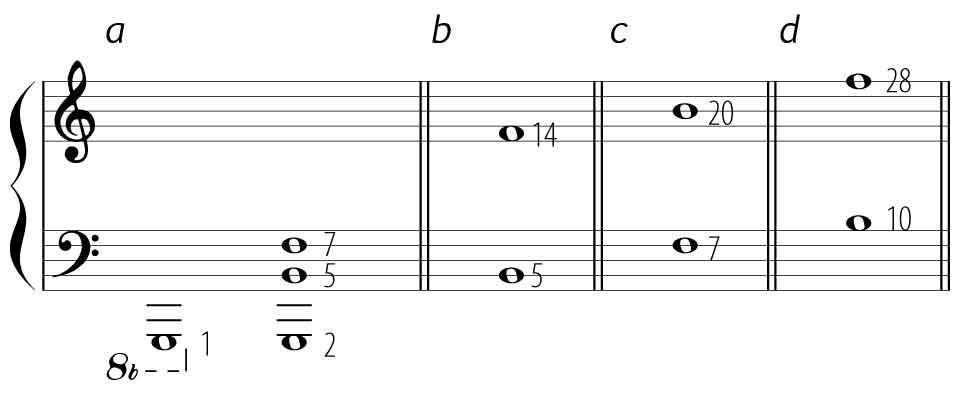

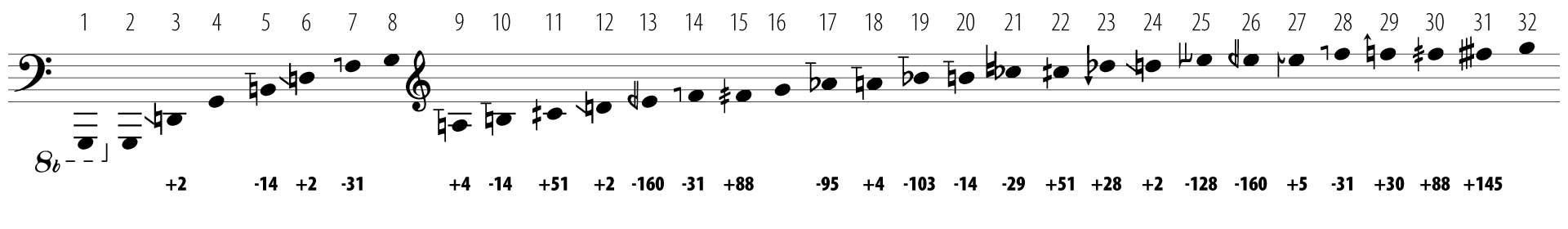

三全音が単音程内に収まる [5:7] [7:10] という音程比をあらためて列挙してみましょう。これらの三全音に対して「他の音楽観」としての材料の為に「闖入」を許す事とした場合、それらの音程を「複音程」に引き延ばせば他の音脈の影響を受ける、という事なのです。次の譜例にてあらためて確認すると、譜例が示すaは「振動比1」を示すg音に対してジャスト・イントネーションをそのまま五線譜に置き換えて示した物で、音符脇に小さく示している数値は基の「振動比1」からの相対的な振動比を示している物です。

扨て、三全音を複音程(つまり1オクターヴ超)に引き延ばした時は、先の例を基準とした場合は譜例小節b〜dの様な3例を挙げる事ができる訳です。これらを前提にして「闖入」の関連性を考えてみた場合、譜例の小節例bは少なくともオクターヴ相 [8〜16次] 倍音がある帯域の影響を「闖入」たる因果関係として影響を与えられる素地が備わったと考える事ができる訳です。

同様に小節例cは、オクターヴ相 [16〜32次] の帯域からの影響を受ける素地が備わり、小節例dも同様の影響を受ける素地が備わっていると解釈する事が可能なのです。

脳の知覚レベルに於ては神経は音程の距離の差異を峻別する事が優位であるので、12等分平均律の体得だけで済むならば半音数1〜6を覚えれば総ての異度を今度はオクターヴを移高させるだけで済む訳であります。基の音から異度を峻別するに当って、例えばg音を基準にした時は [1〜8次] 倍音のオクターヴ相から得られる音とそれらの転回を用いる事でfis(F♯)とas(A♭)以外の音程は凡て得られる事を意味します(あくまでも脳知覚が転回を学習した上での事。3次倍音を感得したら半音数7を下方にも知覚する様に学習する。それと同様に他の上方倍音もその転回を習得)。

第7次倍音は短七度に置き換える事が非常に多く、最早不文律とも謂える訳でありますが、先述した通りこれは「純正音程」である為、倍音が少ない(純音に近い)状況となると、短七度音として置換するよりも「自然七度」として聴かれる事をも意味するのは先述でも語った通りです。倍音が余りに潤沢でない状況ならばジャスト・イントネーションを等分平均律の音社会に吸着される様に聴くのではなく寧ろ、純正音程の侭に捉える事をも習得するのであります。ですから想念としては等分平均律のそれとジャスト・イントネーションを両義的に頭に映じているからこそ、完全八度を忘れる事が無い限り際限なくズレる事は無いわけです。いつの間にかアンサンブルの立ち居振る舞いが変わってしまうピッチを採っているのは、場面々々で生ずる特定の音程の強固さに轍を付けられてしまった様な物なのであり、オーケストラというのはこういう状況をもきちんと戻って来ないといけないので、可動的変化を常に行って修正している訳であります。自然倍音列の第32次倍音までの音を等分平均律に均す事なく表記した場合次の様に平均律からの音程として現われる物となっているをあらためて念頭に置いておかれると良いでしょう。

扨て、3度堆積を「全音階的」に積み上げて7音を積み上げた全音階の総合たる総和音を得た時、リディアン・トータルという体とドリアン・トータルという体が生ずるそれらの総和音は、和音の基本形としてトリトヌス(三全音)を包含しているとはいえ、その三全音は「複音程」に引き延ばされているが故に、全音階を遥かに凌駕する音脈の影響を受けて然る可き体《てい》である、というのは以前にも私が述べている通りです。

マイナー・コードを基底和音に持ち、結果的に長13度音を持つ時、この音は一般的にはアヴォイドと扱われますが、マイナー・コードの13音(本位13度=長13度)が生ずる事でこの副十三の和音は結果的に総和音で三全音を包含するも、複音程に引き延ばされており、これが後続和音に明確に下方五度進行せずに弱進行をすればマイナー・コードに於ける13th音も決して異端な物ではなくなるのです。

処で、ハリー・パーチは自著『Bitter Music』に於てテトラコルドを " tetrachord (a four-note scale)" という風に p.470 にて述べているのですが、前回の私のブログ記事にも述べている様に、テトラコルドというのはあくまでも四度音程列であって決して4音列の事ではないという事を踏まえた上でパーチのそれは同列で語っている物であるという風に別の解釈で捉えて欲しいと思います。

パーチのそれは古代ギリシャ時代の例を出して「E・Eクォーター・シャープ・F・A」という線の流れを例示しているのでありますが、これは大完全音列(シュステーマ・テレイオン)に分類される四分音テトラコルドと呼ばれる物を語っているのであります。

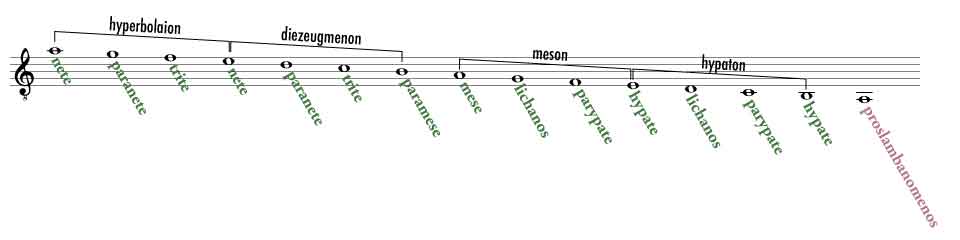

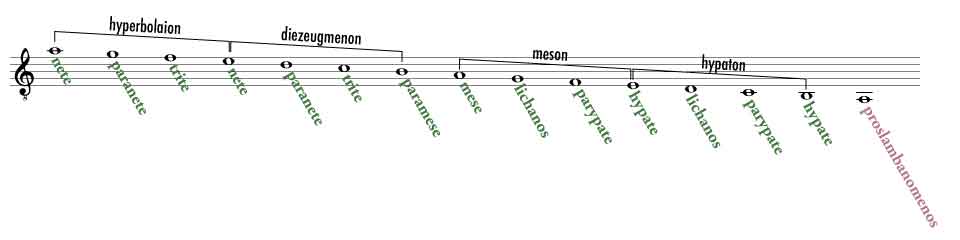

念の為に今一度古代ギリシャの大完全音列について語っておきますが、古代ギリシャの音組織というのは少々特殊な発展をしている所があります。その特殊な事実として現在にも残っている(先蹤を拝戴しているが故)のは、我々は「イ音=A音」を音名の基準としてシラブルを充てておりますが、これは元来メセーと呼ばれる音を中心にして上下にテトラコルドを形成する様にして作られた訳です。また、古代ギリシャは下行形で読むのが標準なのであります。メセーから下方にテトラコルドを形成し、その端を共有(コンジャンクト)して持ち合い、上のオクターヴ相も同様にテトラコルドをコンジャンクトして形成すると、最後に図示する最下音は補足音と「proslambanomenos」として充てられて2オクターヴ列を形成しているのが大完全音列であるのです。古代ギリシャではメセーが中心音として振舞うので、A音を常に基準とする見立てによって旋法も作られる訳です。教会旋法の主格/変格の何れの主音が常にメセーという訳ではありませんのでその辺は誤解のないように。

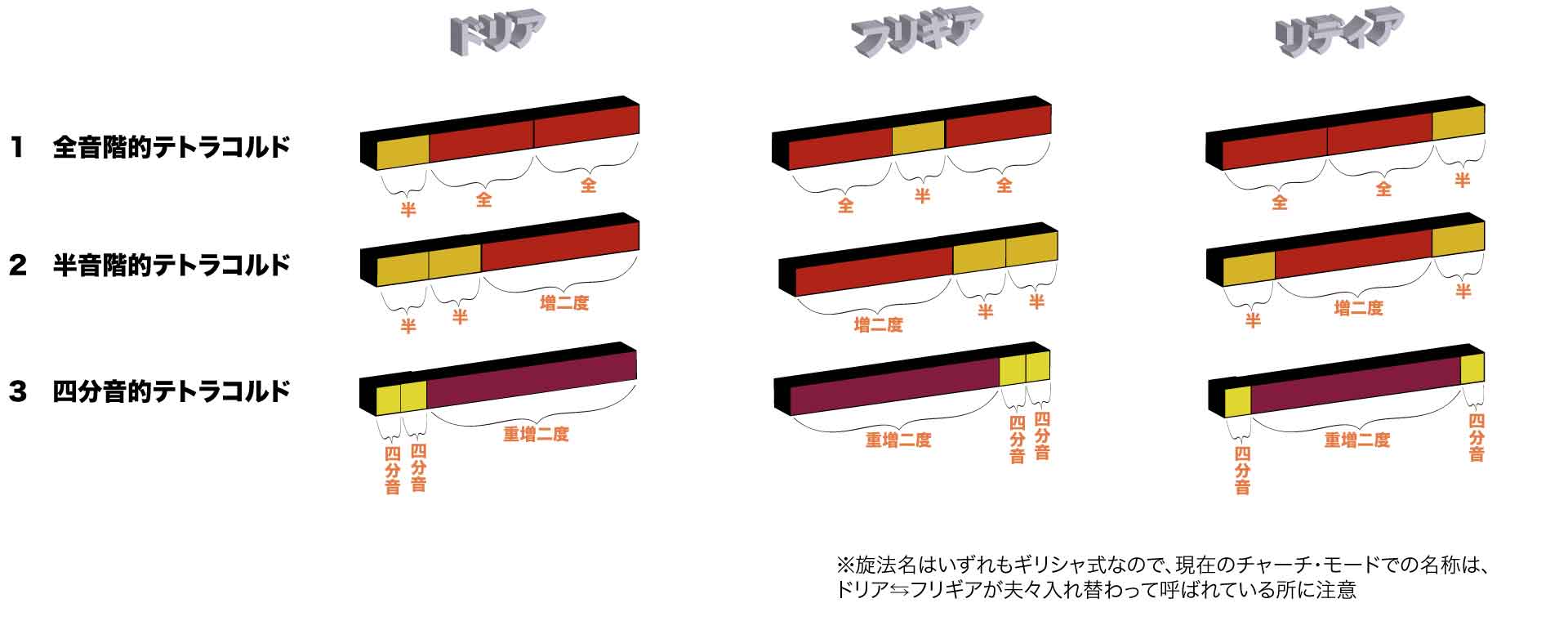

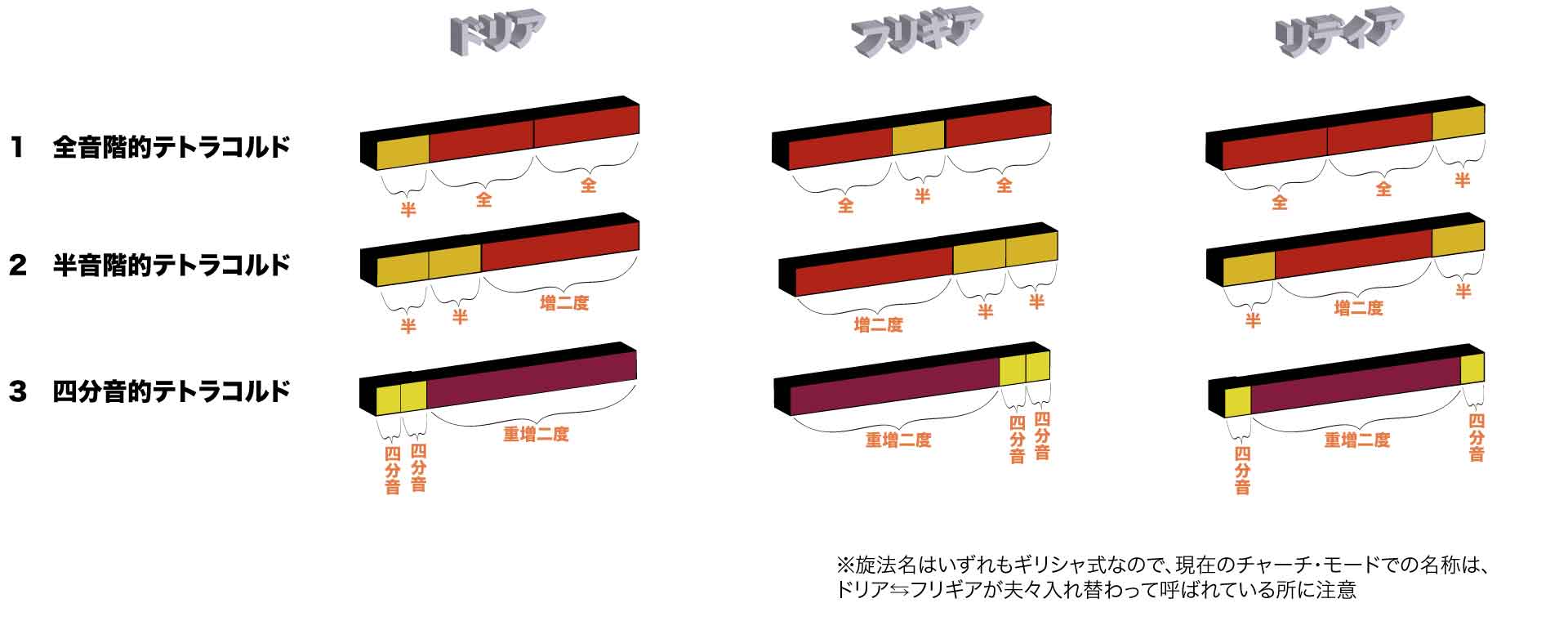

そうした古代ギリシャのそれを今度は現今の幹音を基準にして図示します。例えば全音階にて生ずる [ド〜ファ] として現われるテトラコルドを例に取ってみると、全音階的に見れば先のテトラコルドは [ド〜ファ] 間を「全音・全音・半音」という風に「W・W・H」として隔てられているのでありますが、四分音テトラコルドというのは組み合わせとしては四分音梯を「Q」で表わすと「Q・Q・2W」 or 「Q・2W・Q」 or 「2W・Q・Q」という組み合わせのテトラコルドを形成する事を意味する物なのですが「2W」という所からお判りになる様に、これは「二全音」という大きな一つの音程という所にも注目していただきたいのであります。

「2W」は軈て新たなクサビを入れられる(半音よりも狭い微小音程の為の)「闖入」が起り得るのは疑いの無い所でありましょう。但しそれは半音が更に細分化して階音として割り振る音を増やさないという所を踏まえているので改良が進まなかったと言えるでしょう。そこで四分音的テトラコルド(エンハーモニックとして括られる)という風にして括られる訳ですが、茲に古代ギリシャに於て深く関わったのがオリンポスであります。フリギアの祖とも呼ばれるのであります。

古代ギリシャでのフリギアは現在知られている体系の他にも幾つかの異なる旋法がありますが、今回それらについては詳述を避けます。Wikiの英語版などを確認するのが最も手っ取り早いかと思いますが、Wiki英語版でも一つの音が小節線で分けられたりしているのは補足音=proslambanomenosを示すからであります。とはいえ下行形を作らなかったり、メセーを重視せずにハ音(=C音)基準に移高させていたりする例示があったりしますが、その辺りはアメリカの先蹤拝戴が希薄な反知性主義が蔓延る側面もある為、情報が錯綜してしまうのでありましょう。

パーチとて先述の「E・Eクォーター・シャープ・F・A」というのは、本当の事を謂えばあまり適切な表現ではありません。何故なら同度由来の音を生じさせてしまっているからです。然し乍ら読者の多くは旧来の体系に準則するよりも一般的な体系から理解させようとする事も加味してその様な表現として記したのかもしれません。正統な表現にするのならば次の様な記譜にした方が適切ではあるのです。こちらの捉え方は同度由来の音を避けつつ、重変二度を使って「見かけ」長三度を作っている訳です。ですから、先述の四分音的テトラコルドでの「長三度」という音程の呼び方も本来なら適切ではないのであります。

とはいえ、一般的にはメセーを中心音として捉えずにハ音を中心して移高させた方が解りやすい事でしょう。左図の様に2組の四度音程が変ニ音と変イ音という「半音の闖入」によってテトラコルド(※赤字はコンジャンクトを示す)に変化が起り、更にそこで四分音的な闖入が起ると次の図の様に更に音組織は細かく砕かれるのですが、同度由来の音を回避したヘプタトニックとして表わす事でこうした表記になるという訳です。

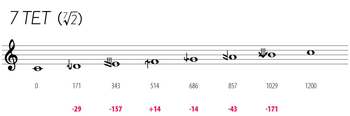

民族音楽としてのアフリカ音楽が西洋音楽に「訛り」というイントネーションを生じさせ、ブルー7・5・3度を生じたというウィンスロップ・サージェント、エドワード・リー、ガンサー・シューラーの諸説には深く首肯すべき内容がありますし、ザックス、バルトーク/コダーイ、小泉文夫なども民俗性について多くの文献を残して来た物です。それらとは全く異なる立ち位置にて非常に興味深い論文がある物で、それが坪口昌恭さんに依る『アフリカ音楽分析』(尚美学園大学芸術寿情報学部紀要 第6号)にて述べられている一部の内容で、アフリカ音楽の微小音程的なイントネーションを伴わせた実際が7TET(7等分平均律または7ET、7EDOとも表記可)で生ずる音梯が、ドリアン、ミクソリディアンに近似するという側面を語っており、これは注目に値する内容であります。

殊にジャズとなると臆断の域を出ないという側面があるのを払拭できぬ忸怩たる事実があるとは思いますが、7等分平均律というのは各音梯間≒171.4268セントとなる訳で、これで生ずるヘプタトニックは12等分平均律から生じている数多のヘプタトニックのそれらとは全く趣きを異にする物であるが故に、民俗性を基に7等分平均律の持つ微小音程の導出とジャズとの旋法性が生ずる両義性(つまりモードを嘯くという行為)に繋げているのは大変興味深い事実であるでしょう。

坪口氏のそれを補強する形でその7等分平均律の微小音程を、近似的なサジタル表記で行なうと次の様に示す事もできます。7等分平均律という完全五度/四度にて割譲されないテトラコルドを生ずる音組織であり乍らも、微小音程的には完全五度/四度周辺に音が備わるのは実に興味深い物ですが、実際には [2:3] [3:4] (完全五度/完全四度)という純正音程に惑わされずに7TETでの第4・5音を奏する事は非常に難しい側面もあるでしょうが、とはいえそのイントネーションの巾として表わされる数字の大小(赤字で示したのは幹音からの差)にはあらためて瞠目しうる物があります。

前回のブログ記事にて私はハーバに依る四分音律での19音音階で生ずるテトラコルドを示しつつ、中立的な三全音として備わりつつテトラコルドの両端として聳えるそれらの関連性に、鼓膜と鐙骨の面積の比率などを取り上げたのは記憶に新しいかと思います。例えば次の様な四分音律に依る15音音階を見れば、狭い三全音(550セント)が二組のテトラコルド(四度音程列)は夫々8音列として形成されており、各々のテトラコルドは半音(100セント)でディスジャンクトされている状態です。各テトラコルドにある8音列を更に4音列として分けて見てみると、分け合った4音列はスリー・クォーター・シャープ(3単位四分音)でディスジャンクトされた状態であるという事もお判りになるかと思います。

西洋音楽でのカデンツに伴う和音機能の連結には、ドミナント機能での三全音が後続の和音へ進行する為の物として不協和が協和へ解決するという劇的な進行があり、三全音の効果は後続和音に劇的に進む物として作用する一方、時代を経るとそうした進行感を疏外するのも事実です。

三全音は忌避され、一方では導音欲求や二重導音でも生じ、対位法に於ける「変応」が生じてフレーズが結果的に移旋されるのは三全音の対斜を避けるが故の事でもあるのですが、カデンツという和音機能とは全く異なる「旋法的」なシーンである、「中心音及びそれ以外」という世界観で齎される時に生じてしまった近似的な三全音の現われ方は全く異なる性格を持つ物と見る事が可能でありましょう。和音進行の牽引力とは異なる、イントネーションや色彩を伴わせた在り方として三全音の音脈が活かされるというシーンの事実にも目を向けて然るべきなのではないかと思います。それは「闖入に対する許容」を意味するのです。そうして次回はフランスのテクノ姐さんサッフォーでの中立音程を語る事になります。

ChinNew.pdf

例えば完全八度音程は、それよりも狭い音程として完全五度に細分化された(同時に完全五度の転回となる完全四度を端切れとして生む)訳です。謂うなれば、完全八度というオクターヴが「砕かれ」た事になります。

同様に完全音程は不完全協和音程(長・短3度またはそれらの転回)に砕かれ、不完全協和音程は過渡的協和音(長・短2度またはそれらの転回)として細かく砕かれる様になり、12等分平均律よりも更に細分化された音律となる微小音程も過渡的協和音に含むものとして考えて然る可きでしょう。然し乍ら微小音程の類というのは大完全音程を生んだ旧くから存在していたのですが、軈ては均され、現在広く普及している12等分平均律の半音階に均されてしまっているのでもあります。

次の図は、自然倍音列の第1〜64次倍音に相当する尺度を視覚的に表わした物で、6段に分かれたそれらが意味するのは各々がオクターヴの相貌である事を意味します。つまり最上段は第1〜2次倍音に依るオクターヴ相という帯域、その下方に順次 [2〜4次] [4〜8次] [8〜16次] [16〜32次] [32〜64次] という風なオクターヴ相を示している物です。

最下段のオクターヴの相貌となる帯域にて等しく「目盛」が振られている事が意味する物は、それらは単に視覚的に等しく整列させた目盛でしかないものの「八分音(=25セント)」を思弁的に表わしている物です。高次な倍音が綺麗に八分音律に存在するのではなく、あくまでも思弁的な物を視覚的には等しく竝置させているだけの事です。八分音の目盛の半分が四分音に相当する単位となり、四分音の半分となれば半音階を表わす目盛という風に理解に及びます。ところで、これらの「見かけ上の等しさ」というのは視覚的に見せた物であるにせよ、人間の音律の欲求はこれらの等しさに靡こうとして等分平均律を生じて来た事も同時に理解しておかなくてはならないので、思弁的・仮想的となる等しい尺度であっても、等分平均律はこの尺度に吸着される様に均される様になったのは、人間が特定の調性に対して偏向的に聴かずに凡ゆる調性を等しく捉えて跳躍する材料として用いる為に発展して来たからに外なりません。

先の図版の等しい並びが関与している側面に於てもう一つ注意してもらいたい点は、自然七度に相当する以外の配列は等しく整列する様に視覚的には見せております(故に若干ずらして配置)。

そうすると、このような「恰も等しく見える」図版は自然七度という「態とずらした」物も併存させているのは私なりの多くの示唆を含んだ物です。どのみち等分平均律を扱うのであれば自然七度として態々ずらす必要がないにも拘らず、です。しかし、高次の倍音や微分音体系を視野に入れるとなると自然七度の存在はどうしても無視できなくなってしまうのです。ピアノが現今社会に於て12等分平均律という物を実際に捉える意味では標準的な楽器となってはおりますが、それ故に今回語るべきは、音律は総じて等分である可きと思われる方もいるかもしれません。併し私が後に述べたい事は、等分である事よりも実はもっと重要な示唆があります。とはいえ、不等分音律や純正律を再確認したり是認せよという事を意味する訳でもありませんので、先ずはその辺りの重要性をじっくりと語って行く事にします。

処で、主題である「闖入」。先の図版に見られるオクターヴ相を見ればあらためてお判りになるかと思いますが、最上段の [1〜2]次倍音のオクターヴ相は単なる完全八度(=絶対完全音程)に過ぎませんが、それが次相の為の「闖入」が為されると完全音程へと砕かれ「完全五度/完全四度」という風に割譲される事になります。

実は先の図版が示す各オクターヴ相は、闖入のそれも同時に確認できる様になっているのです。ですから順に下段に進めば、今度は単音程の中から長和音構造と七度と見做し得る事も可能な自然七度が生じ、次の相貌では全音階および半音階の一部という風に闖入が作用している様に捉える事が可能なのです。これは図版が偶々そのように見せかけているのではなく、人間の音程への欲求はこういう風にして細分化されていって多くの音脈を得る様に進化している物なのです。

先の図版には、基音から上に数えた完全四度という倍音は生じませんし、それが全音階にも半音階にも網羅していないにも拘らず、これらの倍音の分布を全音階・半音階の組成にそのまま当て嵌めるのは単なる強弁ではないのか!? と疑問に思う方も居られるでしょう。併しそれは単なる杞憂にしか過ぎません。実際に、上方倍音列に短三度や完全四度が現われるとすると、それは近似的な倍音を無理矢理にでも高次な倍音から拾って来ない限りは無理な物なのですが、人間の脳は、先の図版の上から2段目のオクターヴ相となる第3次倍音(第2次倍音から完全五度上)となる音を体得した時に、その音程差となる状況をきちんと確認します。

これはどういう事を意味するのか!? と言いますと、極論すれば人間の脳は6種の音程を記憶するだけで半音階を会得するのです。その6種類とは、『増四度・完全四度・長三度・短三度・長二度・短二度』を習得する訳です。ですが今私はこれらの「転回形」の音程を書く事はしませんでした。何故でしょう!? 脳にとって音程差という物理的距離を記憶するのはある音を規準にして上と下というのは関係無いのです。「音程差」そのものを自己の認識の起り以前に捉えている直覚的な習得の意味での覚える、という事とする意味ですからね。例えば「音程差=5半音」という風に初期の脳は記憶します。同度やオクターヴは総じて物理的な音高そのものの違いは把握していても、同族の音と見做しているが故の音程差の認識なのです。

脳が、「音程差=半音5」を規準の音を聴いた時、同度と完全八度がその音を包み込む様に「立体的」に判断している様な物です。自身の脳裡に主音が芽生えていて、それを主音として聴いた時の下方に半音数=5がある様にして聴いたらそれと同時に半音数=7を上方に聴いている様な事が同時に習得するのは同度やオクターヴというオクターヴの相貌が必ず外殻を作るからです。

ですから、音楽的素養など全く未熟で浅くとも、人間の脳にしてみればたかだか音程数=6種で半音階を網羅してしまい、共鳴関係から協和性の高い主音・属音・下属音それらに伴う不完全協和音程なども体得する事になり、幼い《いとけない》年齢であろうとも、音楽の良し悪しやファースト・サイトとなる音楽に対しても次のメロディーを類推可能なのは、記憶する音程数が少なく済むから判別が容易なのであります。そうしたメカニズムを知る事なく普遍的に音楽と付き合っている為、人間はその後に訪れる各自の経験と反復の差異に依って音楽の情緒を読み取る部分に個人差が如実に大きくなり、嗜好度や熟達度の違いから、読み取る音楽に個性が生じて来る様にもなる訳です。聴いて来た音楽が殆ど同じ様な物であれば、似た音楽を好む訳でもあるとも謂える訳です。

これらの事を考えると、上方倍音列に完全四度に相当する音がそうそう現われなくとも、完全五度の出現時点でその転回が脳の知覚としてはもう充分な程に作用している訳です。短三度に相当する倍音は第19次倍音に生じますが、今回図示した図版が偶々64次倍音のレンジまでを見渡しているが為に第19次倍音ですら低次に映るかもしれませんが、実際にはかなり高次な音脈である事は確かです。何故ならば、長三和音を生ずる音脈は、3段目の [4〜8]次倍音レンジ相当のオクターヴ相で補完されるにも拘らず、短三和音の音脈を上方倍音だけで探ろうとすると、そうそう低次なオクターヴ相には現われて来ません。普遍的な音脈というのは隣接し合う平易な整数比に依って構築されている事が音を認識し易くする、という根源的な側面がある為、長和音と対比構造にある様な短和音が低次のオクターヴ相に現われないのは何故なのか!? という事は非常に多くの議論を醸した物でもあった訳ですが、「隣接し合わない」簡単な整数比でしたら、長六度は「3:5」で生じているのですね。ですから「脳知覚」からすればこれでも実際には充分なのです。

ですから、現今の音響心理学や音楽理論を加味した上であらためて倍音列や脳知覚レベルでの音程の峻別というのは、短和音の音脈や、上方倍音列では現われない他の音程も、「転回として」脳が知覚しているので、結果的に思弁的で仮想的である「投影」の構造となって見渡す事の出来る下方倍音列の音脈というのは、それが物理的に実際には生じてなくとも脳知覚はその音脈を捉えるのですから、その音脈を使おうと企図する事自体に何の問題もない訳です。脳がありもしない音を脳内に作って了うという訳でも無いのですから。仮に「ド・ミ・ソ」の和音を聴いて脳内でその鏡像となる「ファ・ラ♭・ド」をも耳にしたという感覚を持つというのならそれは幻聴か脳の病気でありましょう。しかしそうした例とは別に、基の音程の物理的な幅の対照とする鏡像音程となる音脈を脳裡に映じて作曲や編曲に役立てようとするのは問題は無い訳です。それが音程に対する脳の知覚であるのです。

脳が斯様にして音程を知覚しているという事実を先の様な音響心理の側面を知らない人からすると、例示されるまで自身の脳が音程を知覚しているなどとは思いもよらない事実だと認識させられる事でありましょう。なぜなら、脳が知覚しているという事を態々自覚して考えているのではなく、直覚的《想念よりも速い》段階で峻別している事なのですから無自覚なのは当然とも謂えるでしょう。即ち脳の知覚とはそれだけ直覚的であり、その後の段階で音の協和性が「情緒」を伴わせているのが実際なのです。

その情緒の根源とは、音程における「うなり」のそれが作用している訳であります。うなりの少なさだけを好ましいと考えている人からすれば、協和的な音程の物や想念し易い楽音を好む訳です。ですが、音程の知覚という部分が鍛えられると、あまりにも協和的な音程こそが卑近に感じてしまうのも亦事実であり、不協和を好む様になるのであります。但しうなりに関して誤解してはならない事は、協和的に響く音程は確かにうなりの作用に於てうなりの有無に関しては優位ですが、その優位性が凡ゆる音楽的情緒に於ても優位であるという事ではありません。

また、「協和」というのはそれを構成する音の倍音分布に依っても大きく左右されるのでありまして、倍音すなわち部分音同士が狭い音程で犇めき合っていると協和性を損う物として知られています。高次の倍音列は1オクターヴ中に数多の部分音として犇めき合う事になり、それらの部分音が潤沢に鳴っている状況というのは耳障りな要素を沢山含んでいるのです。もしそうした倍音構成を持つ音の基本音の周波数が500Hz以下の場合、協和度自体が変わって来ます。100Hz以下となれば協和的だとされていた音程ですが不協和に聴こえて来る様にもなります。これは、狭い周波数帯域に多くの倍音を敷き詰められている事で明澄度が疏外されてしまう様に捉えるからであります。

他方、倍音を一切持たない「純音」にて音程の協和度を探る場合、短三度およびそれより高い音程は総じて「協和的」に聴こえるともされています。基音と第2倍音(=完全八度)のみを部分音として持つ音で音程を作るとオクターヴの明澄度は増す様に聴こえ、基音〜第3次倍音(=転回して完全五度)の部分音を持つ音で音程を作ると完全五度での協和性を持つ様に聴かれる訳です。

これらを踏まえると、倍音組成に自然七度相当=第7次倍音を「協和」的に聞くとしたら(この音程だけを抜萃して考えれば純正音程である為不協和でありません)、倍音組成に於て自然七度相当の第7次倍音があれば協和的に聴こえるのではないか!? 全くその通りです。基本的に上方倍音列というのは何らかの整数比が作用しているのであり、他の部分音同士が波を合成し合って別の何かを生み出しているのでは無い状況である為、高次に具わる倍音に因果関係(協和的である為の)を持たせる場合は倍音組成由来として存在が成り立たなければ意味は無いのです。但し高次倍音をその因果として用いるとしても、同一のオクターヴ相には他の倍音が犇めき合う状態となる為、高次にある一つの部分音だけを因果関係として用いる倍音組成というのはこれまた難しくなるというのも実状でありますが、不可能な事でも無い訳です。ビブラフォンの様な非整数次の部分音がオクターヴを回帰しない螺旋音律となる部分音が混ざっていたりもする訳です。

ベースでダブルストップで鳴らしたり、または和音を奏で様と企図する時、かなり低い音域で和音を鳴らそうとしないのは、幾ら音程的には協和音程だったとしても、協和音程は低域に推移すると協和も不協和に変わってしまうという事を感覚的に知っているからでもあります。この協和性が変わってしまうのは、耳が臨界帯域幅という弁別閾を持っているが故の事なのです。物理的な周波数の尺度で表わすならば60Hzの1オクターヴ上は120Hzなのですが、物理的に見ればそのオクターヴは「たった60Hz」しか無い訳です。480Hzの1オクターヴ上は960Hzで物理的な幅は480Hzもあるのです。音波を弁別するのは物理的な尺度であるので、物理的に狭い周波数帯に多くの部分音が犇めき合う事となると明澄度が疏外されるという事になる訳です。

シュトックハウゼンの『習作Ⅱ』では、純正17度音程25等分平均律とも表せる音律であり、ネット上で数式を表わすのは骨が折れるのでExcel式に表わすとなると《SQRT(25)^(1/5) cents equal temperament》という直線平均律法を用いた物となり、通常の12等分平均律とは異なり、オクターヴに回帰しない螺旋音律を用いている訳ですが、500Hz〜100Hzという帯域での「1:5」という臨界帯域幅をも視野に入れている為、100Hz〜20Hzという1:5のレンジではそのレンジでの最低音と最高音との間で「4:5」の差音を生む可能性も孕んでいるのですが、4:5というのは即ち、純正長三度な訳ですが、通常先の25等分平均律では純正長三度に相当する音を生じないのですが、これは臨界帯域幅の弁別閾を視野に入れた事であり、協和的にフィットしない結合差音は知覚しないという事をも視野に入れている事であるからでありましょう。

音楽的素養に於て調律・調弦の経験は非常に重要な物です。ひとたび調律・調弦をした人なら直ぐにお判りになるかと思いますが、実は微分音に括られる微小音程の齎す「うなり」は、半音よりも柔和に響く物です。それこそ12等分平均律の半音の方が「硬い」「鋭い」音であります。オバマ大統領が広島を訪問したから便乗する訳ではありませんが、ペンデレツキの作品『ヒロシマの犠牲者へ』に用いられている四分音のトーン・クラスターというのは、スコア上ではそれこそ「音の塊」ではありますが、実際にはそのクラスターの響きは半音のトーン・クラスターよりも遥かに柔和です。化学的な感すらある程に。

そうした微小音程では、短二度ほどの鋭い響きよりも柔和に感ずるのであるので、それは「協和的」なのか!? というとそれは亦違う訳です(同度に近似する事でうなりが少なくなったとても)。然し乍ら協和的な音が有する、うなりの優位性ばかりを音楽的情緒として優位にあるのでしたら、短二度よりも狭い微小音程は短二度よりも優位(前述の同度=完全一度或いはそれにに限りなく近い)事になる訳ですが、多くの人々はそこまで異度由来の音という風に拘泥することはせずに、同度に近似する音として聴く物ですが、これには現在広く普及している音律(=12等分平均律)が影響している事で、時にはその普及が「疏外」している場合もあるかもしれません。

次の譜例aはC音とDスリー・クォーター♭音の2和音から後続小節はC音とD♭音という短二度へ進むという物です。この譜例aでの2小節を聴き比べれば、あらためて短二度の持つうなりと微小音程に依る柔和なうなりとの差異がお判りになる事でしょう。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

同様に次の譜例bは、先行小節は前の例と同様でして後続小節が同度のC音に帰結するという物となります。これは微小音程側が下行導音(半音よりも狭い)として作用しているとも考える事が出来ます。つまり、微小音程は恰も同度へ靡いているかの様な前後関係となっているものの、微小音程は必ずしも幹音に取り込まれたり再近接の12等分平均律の音に靡く様に吸着される訳ではありません。その吸着の作用を強く感じてしまうとしたら、聴き手の主観に既知の等分平均律となる尺度が禍いして疏外している様に働いてしまう為であるとも言えるでしょう。然し乍ら微小音程に対して多くの反復となる経験(習熟)が伴えば、新たな音脈という色彩感を伴わせて聴取する事が可能となる訳です。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

次の譜例cは横の線、つまり線的に微小音程の跳躍を使った物です。一応は二声ですので最低音となるC音はペダルと鳴っております。こうした旋律の跳躍の差異感は、50セント幅の音程は、中心音として聴こえて来る様な周辺の音では微小音程の重力としては弱く聴こえてしまうかもしれません。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

次の譜例dは和声的に微分音を採用した物です。音程としては狭い音を積み上げているにも拘らず柔和に聞えるのは先述した通り、半音よりも狭い微小音程が柔和に作用しているが故の事です。譜面《ふづら》上では非常に犇めき合った音に見えるのに、響きとしては柔和に聴こえるという風に狙った物です。12平均律に依るピアノに耳馴れた人からすれば受け容れ難い音として聴いてしまう人も居るかもしれませんが、ピアノという楽器ばかりでなく、こうした和声的シーンが別の楽器で構築されていたりする場合、非常に化学的とも謂えるケミカル感を伴う音に聴こえる事もあります。そのケミカル感は調子っ外れの様な感じとは全く異なる色彩という意味合いです。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

というのも、微小音程を同度由来として均して了おうとする人の知覚は、微小音程(微分音)の体得する経験の少なさと、12等分平均律に準える事のない「音痴」に聴こえてしまいかねない音に対しての経験と反復という物が余りに少ないが故の歪曲された欲求に過ぎません。逆を言えば、それらの微小音程に慣れる事で新たなる音組織への欲求は高まるとも言えるのです。そういう事で、今茲であらかじめ述べておきますが、我々が等分平均律を求める様になったのは凡ゆる音脈へ等しく転調という音脈を使う為の欲求の起こりから生じた物で、その世界観に甘んずる事なく微小音程の探究を続けると、それまで捉えていた微小音程の感覚は経験の多さに伴って疑いなく捉え方が変わります。

また、そうした体得に依って齎された時の世界観で捉える時の「微小音程」や「純正音程」というのは、半音階限定の世界を知覚していた時に顕著だった、シントニック・コンマを均してしまおうとする様な事も、別の次元から俯瞰する様にシントニック・コンマのずれという物を許容したり、或いはその差を埋めようとしたり、別の捉え方を体得する様になる物です。とはいえ、この欲求の進化というのは純正律を是認する物とは全く異なる物ですので、こうした側面を踏まえた上でこれから後に語る微分音関連に目を通していただきたいと思います。

扨て、時偶口角泡を飛ばすかの様に激しく議論される事もある「純正律 vs 平均律」というテーマは方々で遭遇する物でもあります。然し乍ら正直な話、微分音を取扱おうが居まいが無粋な議論に過ぎないのですね。それに就いては追々縷述する事にしますが、先ずは判り易く語っておきたいので色んな側面から順に語って行くのはご容赦のほどを。

先の議論の様な件に拘泥して了う人というのは恐らく、確たる答を出せぬまま己の主観に依る好き嫌いで判断して是認したり忌避したりしてしまう事があるのではないかと思います。字義からすれば「純正」などとはこれこそが真正たる姿と迷妄に陥ってもおかしくはないかもしれません。

とはいえ現実には純正音程で生じている平均律の尺度から見た時の逸脱(ズレ)や、単純な整数比が齎している音のズレの実際を体得が不充分である事が背景にあったりする物です。原理主義者とも言える様な純正律や不等分平均律を盲目的に礼賛して了う様な人が気付いていない事は、シントニック・コンマのズレを我々は忌避して平均律を手にしたという側面に加え、等分平均律とて完全八度という絶対感全音程を棄却しては居ない、という事を全く理解していないのですね。これがある限り、等分平均律の地位というのは充分に保護され、熟成される物なのです。

確かに嘗ては巨匠マーラーが、不等分平均律が失われて行く事を歎いたと伝え聞くのであります。然し乍らマーラーのパトロン探しに躍起になっていた門下生シェーンベルクやらがセリエルを整備するのは何とも皮肉な事ではありませんか。私が推測するマーラーの不等分平均律への憧憬という物は、特定の調性に拘る物ではなく、「歪つ」な音程差(=それは微小音程としての)が生ずる線を示唆しての事であろうと思います。純正律とは本来は和声的にうなりの無い音を用いる為の物であるにも拘らず、和声的には用いずに線的に生ずる歪つな横の線として用いる例は西洋音楽でなくとも現今社会の音楽では少なからず存在する物です。それが純正律ではなく不等分平均律然りです。

マーラーという大家の言葉を都合良く引用するつもりはないのでこの辺で留めておきますが、別にマーラーでなくとも、細かな微小音程に依って多くの「訛り」(=イントネーションとも言う)が齎す作用を、特に弦楽器奏者は敏感に体得している事でありましょう。

そういう訳で取り敢えずは、完全八度やシントニック・コンマを我々は何故無くして行ったか!?という事を今一度語っておきましょう。

シントニック・コンマとはご存知の様に、純正完全五度を11回累積(11回累積して12個目の音程)してもその転回はオクターヴより微小音程的にズレてしまう。このコンマをシントニック・コンマと呼ぶ訳です。

多くの調性は楽曲の彩り(転調として)にも作用する様になって、五度/四度の関連性を辿るだけではなく遠隔調すらも行き来する様な転調を生ずる様な曲で、態々五度/四度圏をひとつひとつの累積を辿る事なく転調する様な跳越を人間の脳内では欲していた訳ですね。ですからシントニック・コンマは均される様になり、「純正完全五度」という理想的である筈の真正な姿は実際には思弁的な物でしかなく、通常取扱っている完全五度の実際は純正ではない訳ですね(局所的に微小音程のビート=うなりを忌避して瞬時に純正に採ったりする事はあってもそれは純正律を見越した上での事ではない)。

勿論局所的にそれを純正で取るのはイントネーション的な揺さぶりであって、空虚五度を全くうなり(=ビート)の無い「冷酷」な程の鏡面の様な揺るがない音を「効果的」に奏する事はあるでしょう。しかしこの局所的な変化だけを抜萃してそれを純正律だとするのは愚かな強弁でしかありません。

もしも奏者が純正音程の尺度しか有していなければ、多様な転調を施される楽曲に対して際限なくピッチはズレて行って戻って来れなくなってしまう事でしょう。

畢竟するに我々が結果的に「等分平均律」に行き着いた事が意味する物とは、シントニック・コンマたる微小音程のズレを均したという事になる訳です。シントニック・コンマとして約22セントもズレた時に漸く均す必要性に気付いた物の、属調と原調との五度の関係に於ける2セント未満にはそれほど敏感に拘泥する必要もなく取扱う事ができても、結果的には均す必要性が生ずる訳です。長三度音程を純正で採ろうとするとたった一つの長三度音程は14セントもズレる訳ですから、長三度を3回積み上げてオクターヴには決して近似しない「大きな微小音程」で漸く気付くという事ではなく、純正完全五度とやらが大きく逸脱しない所に、音楽の興味深さは存在するのだとも言えるのでしょう。

因みに、純正完全五度が生ずる隔たり=2セント未満(≒1.955セント)を「スキスマ」と呼びます。これを11回累積させたものがシントニック・コンマであります。つまり、スキスマという微小音程はある意味では1スキスマ単体では鈍感で居られる事があっても不思議ではない(だからといって無頓着であっても良いという訳でなく、峻別する必要も無いという意味では毛頭ありません)のですが、流石に11回も累積したとなるとオクターヴに回帰しないわ、22セント近く(81/80≒21.506セント)ズレてしまうわという問題が生ずるという訳です。

一度でも調律・調弦した経験がある人なら1スキスマであっても非常に大きなズレとして知覚する物です。たかだか2セント未満じゃないか! と強弁する人が居られるかもしれませんが、調律・調弦という他の音との比較を生じてしまう楽器に於ては0.2セントであってもズレを大きく認識してしまう物です。ピアノの1つの鍵盤には概ね3本のピアノ線がユニゾン状態である訳ですが、1本のピアノ線以外の線が夫々1セント上下に互いにズレあって相対的な差で2セントを生じたとしましょう。これで充分にホンキートンク・ピアノ・サウンドになってしまう程ズレが大きい物です。また、2セントのズレを是認してしまう様なギタリストには永遠に仕事が来る様な事は無いでしょうし(嗤)、何よりスキスマを大きなズレと感ずる事ができないならば、その人はチューニングが出来ないと思います。1スキスマ程ズレては居る物の、それは一応「容認」できる程の物であっても「是認」では無いのです。最も重要な事は、容認はしても違いを把握している事が重要な訳です。シントニック・コンマとしてまでズレてしまう事で調律・調弦のズレを初めて認識が可能という人ならば、そんな方は音楽には向いていない人であると断言できます。

『和声の変貌』の著者であるエドモン・コステールは、完全八度(オクターヴ)をより狭い平均律へと細分化する際にペンタコルド(=五度音程の事で完全五度ではない)シントニック・コンマ(81/80)以内に収める事ができる平均律は10EDO(equal divisions of the oct. および10et 〈equal temperament〉、10tet 〈tones equal temperament〉とも呼ぶ)であると言う。つまり完全五度音程がシントニック・コンマ(約22セント)程ズレる前提としてこの様に述べているのでありますが、まあ取り敢えず続けましょう。

加えてコステールは畳み掛ける様に、24EDOつまりは24等分平均律であり四分音律である音組織を視野に入れた場合、自然倍音列の第22次倍音までの音が《四分音に対して》シントニック・コンマ以内に収まる物であるので、四分音と雖もカデンツの要素を伴わせた四分音律の音楽観を形成する事ができると言っているのですが、今回私が論駁するに当りコステール云う部分で正当な物は最後の「四分音と雖もカデンツの要素を伴わせた四分音律の音楽観を形成する事ができる」という部分だけで、他の部分はコステールの主観及び彼の主張を後押しする其の他の論究する物や賛同者にとっての億断に過ぎない物であるのは明白なのです。

何故ならば、我々はシントニック・コンマ以内のズレを許容していたのではありません。先述した様に、純正完全五度は1スキスマ程の差異しかズレないから五度音程には許容しただけの事で、それが累積した時には流石に修正せざるを得ずオクターヴに縮める為にシントニック・コンマを均したのであって、10EDOに具わる五度音程がシントニック・コンマ以内に収まる物だからと言ってそれが是認される物では無いのです。無論、シントニック・コンマほどずれても人々はそれを「完全五度の世界観」と同等に耳にするであろう、という脳内で起る聴き手の「修正」は、実際には聴き手の習熟度に左右されるものであるにすぎません。微小音程に慣れていなければ既知の五度と同等に聴取はできますし、微小音程の習熟を増しても、機能和声的なカデンツの薫りを伴わせた物として「デフォルメ」させて聴く事も出来るのが実際です。

また、上方倍音列は先述した様に、その倍音に依拠する因果関係を持たせるならば、上方倍音がシントニック・コンマ以内に収まっている事が必ずしも新たなる音組織の世界観である訳でもないのです。ではなぜシュトックハウゼンが用いた音律はオクターヴを跳越したか!? というのは、人間の聴取能力というのは「比率」に対して敏感であるので、1:2という振動数比が等しく分割されるよりも、「比率」を傾聴するのであると。その上で他の純正音程比として「1:5」を用いつつ、この「1:5」の振動比を5の自乗=25で分割する事で、等方に分割する側の声にも準則し乍ら、低域の弁別閾をも視野に入れた周波数設定(100Hzを基準とする。加えて交流電源=50Hzに位相が合う様に100Hzに設定されているが50Hzはドローンとしても奏鳴される訳ではない)にて計算され尽くされた設定となっている訳で、凡ゆる面で等分するブーレーズのそれに対して別の側面からの回答でもあった訳です。

こうした側面からお判りになる様に、コステールのそれは自然的な法則(=倍音列が持つ振動比)に準えてはいても、セリエル由来である等分平均律での半音階組織での音世界に対して、協和的な音程や不協和のそれに対して「数値化」するという事に比重を置いて、我々が通常使っている音に対して親和数という数字で解釈する事を声高に語っている人物である為、一方では自然的な摂理を許容する様に依拠しつつも他方では「均齊」を強要する向きもあり矛盾している訳です。つまり自然摂理を時折自身の解釈に用いるのは断章取義にしか過ぎず、都合の良い解釈で強弁しているだけなのです。

セクシー素数というのは、各素数の間が「6」隔てられている素数の事で、それらが5つ続く物は [5・11・17・23・29] に依る素数列でしか生じません。セクシーとはそもそも「6」が (sex) であるが故の事でありまして、これらの倍音を抜萃する様にして23倍音を使った「協和音程」を模索しようとか、そうした側面も考えられる訳です。とはいえ、その場合は第23次倍音だけを用いる以前により低次の倍音は完全8度内に凝集しているので「難しく」しているのですが、「難しさ」というのは習熟加減で変る物なので、人々が微小音程に敏感になるという事は、「難しい」ことが「容易い」事に変わる訳です。

この「容易さ」は、微小音程を聞き分ける事で到達する事ができる訳ですから、1スキスマやシントニック・コンマに鈍感であるという事とは正反対の欲求になる訳です。ですから、コステールの論述は一方では自然摂理に準則しているかの様に見え、他方ではそれと矛盾する事を述べているのである、という事があらためて理解できる訳です。

抑もコステールの「親和性」が齎す数値化というのは、レオンハルト・オイラーも既に遣っていた事なのでありまして、それにヒントを得るかの様にしてコステールは持論を展開している訳です。下方倍音列というのは弦長を用いる事で充分に説明が附く事ですが、それを60倍の尺度でスケーリングする事で更に判り易く説明をしている物がヴァンサン゠ダンディーであり、ディエニ著『生きている和声』でもある訳です。コステールのそれが唯一無二ではないのです。旧くはオイラーが既にその様にして見せている訳です。私のブログでは何度も書いて来た事ですが、オイラーが指摘する『オクターヴの同一性の謬見』という物すら存在する訳です。

《オクターヴをもしも同一視できるのならば、振動比 [2:3] [1:3] の夫々の協和性は同じ筈だが、実際には [1:3] の方がビートは少なく明澄度が高くなる》という指摘を、ラモーの和声論に対しての反駁として述べている訳です。これは疑いの無い事実であり、場合に依ってはオクターヴは恰も同一視は出来ないとする例があっても然るべきなのです。故に、同じ音高を用いた物でも上行形と下行形、またはその一部をオクターヴ上下に差し替えるだけで情緒が変わってしまうのも、そうした側面を孕んでいるが故の事でありましょう。セリエル=12音技法はオクターヴを同一視する訳ですが、それが時を経る毎に衰退してしまった原因のひとつに、結果的に倍音や協和性の優位性による自然の法則を無視できぬまま、オクターヴを同一視できない例を駆逐できなかった所にあるでしょう。短二度も短九度も一緒ならば、短九度で使った方がより半音階的な自由な欲求が生ずる訳ですが、脳裡に起った「短九度」「短十六度」音程には、凡ゆる他の音程の「闖入」を示唆する事になります。

しかも、トータル・セリー(総音程音列)では12半音が『[1:11] [2:10] [3:9] [4:8] [5:7] [6] 』という合計66半音となる音程の組合わせを操作する事に依って音程を操作したのでもありますが、先の例を挙げればこれも又どうやっても「闖入」の因果関係は生じてしまう訳です。況してや「純音」でセリーを遣っていたら多くの音程が協和的になってしまい理論的には矛盾する事になります。シュトックハウゼンは正弦波に5%のホワイトノイズを付加させたのも、そうした方面の作用を介在させない様にする為の工夫でもあったのでしょう。無論シュトックハウゼンひとりの力に依る物でもなく、ケルン派と呼ばれたひとりのマイヤー゠エップラーの力に負う所も多いのでありますが。

オクターヴ観とやらを消失させて音楽を聴こうとするのは何世紀後になる事でしょうか!? 私個人の推測でしかありませんが、人間はカデンツという機能和声的な聴き方と併存させる様にして微小音程へ敏感になって行くのではないかと思っております。その上で、従来スキスマのずれを許容していた人も、そのズレに敏感になるのではないかとも思います。勿論ズレという物は人間の知覚自体がたった何百年で変わってしまう様な事を意味するのではなく、人間の耳は本来、スキスマ程の微小音程に対して許容していたとしても実際にはズレを感じ取ってはいる訳です。大目に観ているだけの事なんですね。大目に見乍ら機能和声的に音楽を嗜んでいた方がラクなんですよ。ですから大概の人はこういう聴き方を是認するだけの事なのでして、スキスマほどのズレを許容する人を小馬鹿にしている訳ではないのです。しかし、そこに拘泥したり敏感になる様な素養が備わった時、別の音楽観が備わる様になるという事実もある訳です。これを習得したからといって従来の聴き方を疏外する訳でもなんでもありません。

不協和な音を耳にすると従来の純朴たる音楽への向き方が変る事をchastity(貞操観)に準えて語る人まで居ります。協和的な音ばかり聴いていて飽きが来る事もあるのに、それはまあ何とも御愁傷様としか言い様がありません。1スキスマを大目に見る事がシントニック・コンマを生んだというのならシントニック・コンマすら均す事はしなかったでしょう。1スキスマほどズレている事を聴覚は持ちろん知覚している訳ですが、純正なる完全五度の「墓標」にぶら下がる(=ぶら下がっている限りは実際の極点となる中心に存在しなくとも周辺に身を委ねられるという様な状況)様にして振舞っているのが実際の状況です。シントニック・コンマほどズレてしまうと、ぶら下がろうにも腕の長さが足りない様な物とは程遠い物になっているのに、それですらもシントニック・コンマのズレ(約21.5セント)が第22次倍音までは四分音からはそれ以内に収まるというのは、シントニック・コンマが均されるのは四分音律に対して均された物ではなく、12等分平均律という半音階に均されており、四分音律の世界観が12等分平均律の協和性やカデンツに準則するにしても、それがシントニック・コンマは四分音に対して均された物では決して無いので、四分音の因果関係を強める為の方便でしかありません。

ハリー・パーチの43Tone scaleはシントニック・コンマを好意的に捉えて純正音程を以てして形成している物です。この図版が示している鍵盤は、これ全体が1オクターヴなので白鍵と黒鍵のそれらが一瞥すると数オクターヴに跨がっているかの様に見えてしまいかねませんが、こうした配列で43等分しているという事を先ずは理解しておいて下さい。注目すべきは音程比として示している分数で表わしている値です。それらの値の中に32以上の値が含まれているという事は、自然倍音列に置き換えるならば [32〜64次] 倍音の因果関係を持っている物であると云えます。同度から次に高い「81:80」がシントニック・コンマである以上、もっと高次な因果関係としてシントニック・コンマは存在している訳ですが、これほど高次な倍音が作用してシントニック・コンマは存在しているのではありません。シントニック・コンマはあくまでも5度のズレが蓄積した物です。

とはいえ、それらの因果関係を好意的に解釈した時、高次倍音は何も「81:80」の因果関係に限らず、もっと低次にある(それでも通常の倍音列と比較すれば高次ではありますが)音程比、例えば「27:20」とか「18:11」とか「16:33」など、多くの示唆を持つ微分音を生じますが、これらは四分音・五分音・八分音に近しい音脈であるのに、それこそ先のコステールの言を振返るならば、何故これらの倍音、少なくとも32次倍音以下の物が先の「22次倍音は四分音律からシントニック・コンマ以内」であるという事で四分音の因果関係を跳越して43Tone scaleを形成できるのか? という事を無意味にしてしまう訳です。

コステールは、過去にオイラーが提唱した親和性の数値化や、私が本記事で最初に示したオクターヴ相の図版が、それこそ等しい尺度として視覚的に見える事をヒントに自説を唱えているだけに過ぎないと判断し得る側面が幾つも見られるのです。だからこそ私はコステールの論述を断章取義と述べたのは、其処彼処に矛盾が生ずるからなのであります。無論、微分音という物が既知の協和性を凌駕して全く別の音楽的情緒を生ずるのではなく、機能和声にも見られる音楽的情緒や古典的なカデンツを伴わせながら成立するという点に於ては疑いの無い論述でありますが、微分音とはオクターヴを保持するばかりではなく、オクターヴを跳越する螺旋音律も視野に入れた世界観がある為、それらを考慮するとカデンツという古典的な体系は無意味になってしまうのであります。純正律、不等分平均律、等分平均律であろうとも完全八度は純正である訳ですから、それらを考えれば、音律がどの様に均されようとも、思弁的な墓標が持つ協和性というのは完全八度が先ずあればどれほど他の音程が均されようとも協和的な牽引力として消失する事はない力とも云えるのであり、不等分平均律から等分平均律へと変る音社会とて、歪つな音並びである事が整えられた事にマーラーは歎いたと見るのがよりベターな判断であると私は思っております。

パーチは他にも非常に興味深い「音楽的情緒」を先の43Tone scaleに於て他の興味深い例を示しておりまして、パーチ自身はどのような音楽的な情緒が潜んでいるのか!? という事を体系化しているのです。「One-Footed Bride(=1本足の花嫁)」と呼ばれる協和性カーブをグラフ化したそれをパーチは、先の上方に生ずる音程とそれに対照する様にして下方(純正完全五度から)に生ずる音程をいずれも対照的に「等しい情緒」を体系化しております。Relative consonance とも呼ばれます。つまり、G音を基準にした時の下方四度への協和とG音から上方五度への協和に対する協和度の曲線が三全音で対照し合う様に見せている図なのであります。この図にて最も注目すべきは特定の音程の帯域に対して音楽的情緒が関与するかの様にして「Suspense」「Emotion」「Approach」という風に語句を嵌当している事なのです。

先の仮想的な鍵盤に見立てた43Tone scaleから確認できる純正完全五度は「3/2」の音程比となりますが、これよりも1単位微分音低い音は不完全五度の「40/27」の音程比が示す物です。「音程比40」というのはオクターヴ相 [32〜64次] の倍音レンジで初めて現れる物であり、加えて「音程比27」という音は完全な素数ですのでどのオクターヴ相の完全八度由来としても引っ張って来れない重要な音脈であり、それは [16〜32次] 倍音のオクターヴ相からで無いと引っ張って来れない因果関係である訳です。

第22次倍音までの音というのは四分音からシントニック・コンマに収まるといえ、それらは四分音に吸着されてしまうでしょうか? 仮に異なる基準ピッチを持つ2種類の12等分平均律が互いに50セント離れて存在していた場合、夫々の音を如何様に混合させても協和度の高い音が優位に働くのは当然であり、四分音律に靡こうとしている訳ではないのです。四分音を四分音たる聴かせ方をする為には、根幹とする音が明示されて初めて活用される物である訳で、微小音程が近似的な四分音に収まる物ではない訳で、四分音自体に近しくなる微小音程を持つ第22次倍音はシントニック・コンマに収まるからと言って、四分音体系に吸着される音脈ではないという事を述べているのであります。現にパーチはジャスト・イントネーションを用いて四分音律や八分音律とは異なる43Tone scaleを示している訳でして、それに生ずる微小音程は「1:2」という大きな音程比をそれよりも小さな「素数」を用いて細分化されているという事に注目しなくてはならないのであり、12等分平均律は偶々素数ではない偶数で分けられたと見る事ができるものの、基は「1:2」が7音という全音階(全音と半音という歪つな形で)砕かれているという風に見る事ができ、その歪つさを均して他の素数体系を用いた音律の一つと言える訳で、何も半音階が均等に細分化される世界に音の欲求が吸着されてしまう訳では決して無いのであります。

純正完全五度を7半音として見た時、84半音を12で割ると7(=オクターヴ)。7オクターヴ先で発生するシントニック・コンマはオクターヴという墓標を見据える為に必要な訳ですが、その為には「7半音」を縮める事に必要な訳であり、自然倍音列に備わる四分音に近しい相貌を基準に準えている訳ではありません。コステールの言葉をそのまま拡大解釈するならば、22次倍音は [16〜32次倍音] のオクターヴ相の支配下にある訳で、23次〜32次倍音に収まる、シントニック・コンマを跳越する微分音体系は他の何らの材料にも使えない音脈なのか!? というとそれは全く違います。25・27・29・31次倍音にしたって非常に重要な微小音程であるのが現実なのです。

では、もしもシントニック・コンマを均さない世界があったとして、それが意味する物はオクターヴに帰結する事の無い「純正完全五度螺旋律」という状況となります。そういう螺旋音律(=直線平均律法)を是とするのであったとしたら、これはオクターヴを跳越するものであり(=オクターヴに回帰しない)、各音程間が等しく揃っている音律に適用されたりする物です。例えば純正完全五度というのはExcel表記に表わすと [SQRT(2)^(7/12)]ですので、割り切れる事の無いこの思弁的なセント数で積み上がる純正完全五度に依る螺旋構造というのは即ち [SQRT(2)^(7/12)]cents equal temperament という風に呼ぶ事が出来る訳です。この螺旋音律では「見かけ上の全音」は通常よりも約4セント広くなってしまいます。同様に半音も拡大します。とはいえそれらの「全音と半音」はオクターヴ(純正完全八度)を見越した上での事なので、螺旋音律において重要な事は、密集位置に転回する事が出来ません(嗤)。オクターヴを同一視しないという事はそういう事です。

ビブラフォンは等分平均律で調律されておりますが、部分音の中には螺旋音律となる物を含んでおります。三味線とて厳密には完全八度より僅かに低い1195セントの螺旋構造となる部分音が含まれていると謂われます。併しビブラフォンや三味線とて螺旋音律を前提にした楽音を繰り広げている訳ではありませえが、螺旋構造つまりオクターヴを繰返さない音が混ざっている状況というのは実際には幾らでもあります。こうした楽器を用いている場合、等分平均律から逸脱している筈の外れたらせん構造の微分音はどこに吸着しようとしているのか!? という事をも視野に入れなくてはなりません。

しかし、ビブラフォンやらは特定の、或る音から基準にした協和性の高い音へ音程の欲求が起るような偏向的な性質を持つ物ではありません。ドの音を奏した時、次にはソに行こうとする訳でもありませんし、ラ♭に近しい部分音があったとしても、上行導音の性質で次にはラに跳躍したくなるという性質を備えている訳ではありません。あくまでも「音響的」な装飾をまとって微小音程が附随していると考えるべきであります。

そうした音響的要素に対して鋭敏になった時、オクターヴを跳越しても許容し得る音楽観が強化されると謂えるのでしょうが、人間が持つ聴覚が知覚する能力というのは、先の「1本足の花嫁」に見られる様に、完全八度はおろか完全五度のジャスト・イントネーションに敏感である筈です。しかし1スキスマに気付いていないのではなく、ズレに気付いてはいても許容しているのが現状でありましょう。処が一部の、ピアノしか弾かない様な人が自身の奏でるピアノの調律にも無頓着な人が、音楽的な現実に於て「許容し得る」側面を「無視する事が可能」という風にして自身の能力の愚かさや鈍化している事に気付かぬ内に方便としてしまっている所に多くの危険が孕んでいると思われます。

もしも聴覚があらゆる微小音程に対して揺ぎない程の許容しない物ならばビブラートすらも許容しなかった事でありましょう。また、1スキスマ程を許容するのではなく「無頓着」である人は、ビブラートひとつにも細かな差異に気付けない事を同時に意味する事となるのです。

知覚は揺ぎないほどの「同度」を峻別し、完全八度も峻別する。完全八度がそれより低次の完全音程で割譲される時には、ジャスト・イントネーションである事が「他の音程に作用する」時にはズレる事を意味する。この作用しているのが「闖入」の始原的な部分なのです。ですから、こうした微小音程に気付く様になった時は、「凡ゆる音程の作用」を鋭敏に知覚する器楽的素養が備わるが故の欲求なのであります。

三全音が単音程内に収まる [5:7] [7:10] という音程比をあらためて列挙してみましょう。これらの三全音に対して「他の音楽観」としての材料の為に「闖入」を許す事とした場合、それらの音程を「複音程」に引き延ばせば他の音脈の影響を受ける、という事なのです。次の譜例にてあらためて確認すると、譜例が示すaは「振動比1」を示すg音に対してジャスト・イントネーションをそのまま五線譜に置き換えて示した物で、音符脇に小さく示している数値は基の「振動比1」からの相対的な振動比を示している物です。

扨て、三全音を複音程(つまり1オクターヴ超)に引き延ばした時は、先の例を基準とした場合は譜例小節b〜dの様な3例を挙げる事ができる訳です。これらを前提にして「闖入」の関連性を考えてみた場合、譜例の小節例bは少なくともオクターヴ相 [8〜16次] 倍音がある帯域の影響を「闖入」たる因果関係として影響を与えられる素地が備わったと考える事ができる訳です。

同様に小節例cは、オクターヴ相 [16〜32次] の帯域からの影響を受ける素地が備わり、小節例dも同様の影響を受ける素地が備わっていると解釈する事が可能なのです。

脳の知覚レベルに於ては神経は音程の距離の差異を峻別する事が優位であるので、12等分平均律の体得だけで済むならば半音数1〜6を覚えれば総ての異度を今度はオクターヴを移高させるだけで済む訳であります。基の音から異度を峻別するに当って、例えばg音を基準にした時は [1〜8次] 倍音のオクターヴ相から得られる音とそれらの転回を用いる事でfis(F♯)とas(A♭)以外の音程は凡て得られる事を意味します(あくまでも脳知覚が転回を学習した上での事。3次倍音を感得したら半音数7を下方にも知覚する様に学習する。それと同様に他の上方倍音もその転回を習得)。

第7次倍音は短七度に置き換える事が非常に多く、最早不文律とも謂える訳でありますが、先述した通りこれは「純正音程」である為、倍音が少ない(純音に近い)状況となると、短七度音として置換するよりも「自然七度」として聴かれる事をも意味するのは先述でも語った通りです。倍音が余りに潤沢でない状況ならばジャスト・イントネーションを等分平均律の音社会に吸着される様に聴くのではなく寧ろ、純正音程の侭に捉える事をも習得するのであります。ですから想念としては等分平均律のそれとジャスト・イントネーションを両義的に頭に映じているからこそ、完全八度を忘れる事が無い限り際限なくズレる事は無いわけです。いつの間にかアンサンブルの立ち居振る舞いが変わってしまうピッチを採っているのは、場面々々で生ずる特定の音程の強固さに轍を付けられてしまった様な物なのであり、オーケストラというのはこういう状況をもきちんと戻って来ないといけないので、可動的変化を常に行って修正している訳であります。自然倍音列の第32次倍音までの音を等分平均律に均す事なく表記した場合次の様に平均律からの音程として現われる物となっているをあらためて念頭に置いておかれると良いでしょう。

扨て、3度堆積を「全音階的」に積み上げて7音を積み上げた全音階の総合たる総和音を得た時、リディアン・トータルという体とドリアン・トータルという体が生ずるそれらの総和音は、和音の基本形としてトリトヌス(三全音)を包含しているとはいえ、その三全音は「複音程」に引き延ばされているが故に、全音階を遥かに凌駕する音脈の影響を受けて然る可き体《てい》である、というのは以前にも私が述べている通りです。

マイナー・コードを基底和音に持ち、結果的に長13度音を持つ時、この音は一般的にはアヴォイドと扱われますが、マイナー・コードの13音(本位13度=長13度)が生ずる事でこの副十三の和音は結果的に総和音で三全音を包含するも、複音程に引き延ばされており、これが後続和音に明確に下方五度進行せずに弱進行をすればマイナー・コードに於ける13th音も決して異端な物ではなくなるのです。

処で、ハリー・パーチは自著『Bitter Music』に於てテトラコルドを " tetrachord (a four-note scale)" という風に p.470 にて述べているのですが、前回の私のブログ記事にも述べている様に、テトラコルドというのはあくまでも四度音程列であって決して4音列の事ではないという事を踏まえた上でパーチのそれは同列で語っている物であるという風に別の解釈で捉えて欲しいと思います。

パーチのそれは古代ギリシャ時代の例を出して「E・Eクォーター・シャープ・F・A」という線の流れを例示しているのでありますが、これは大完全音列(シュステーマ・テレイオン)に分類される四分音テトラコルドと呼ばれる物を語っているのであります。

念の為に今一度古代ギリシャの大完全音列について語っておきますが、古代ギリシャの音組織というのは少々特殊な発展をしている所があります。その特殊な事実として現在にも残っている(先蹤を拝戴しているが故)のは、我々は「イ音=A音」を音名の基準としてシラブルを充てておりますが、これは元来メセーと呼ばれる音を中心にして上下にテトラコルドを形成する様にして作られた訳です。また、古代ギリシャは下行形で読むのが標準なのであります。メセーから下方にテトラコルドを形成し、その端を共有(コンジャンクト)して持ち合い、上のオクターヴ相も同様にテトラコルドをコンジャンクトして形成すると、最後に図示する最下音は補足音と「proslambanomenos」として充てられて2オクターヴ列を形成しているのが大完全音列であるのです。古代ギリシャではメセーが中心音として振舞うので、A音を常に基準とする見立てによって旋法も作られる訳です。教会旋法の主格/変格の何れの主音が常にメセーという訳ではありませんのでその辺は誤解のないように。

そうした古代ギリシャのそれを今度は現今の幹音を基準にして図示します。例えば全音階にて生ずる [ド〜ファ] として現われるテトラコルドを例に取ってみると、全音階的に見れば先のテトラコルドは [ド〜ファ] 間を「全音・全音・半音」という風に「W・W・H」として隔てられているのでありますが、四分音テトラコルドというのは組み合わせとしては四分音梯を「Q」で表わすと「Q・Q・2W」 or 「Q・2W・Q」 or 「2W・Q・Q」という組み合わせのテトラコルドを形成する事を意味する物なのですが「2W」という所からお判りになる様に、これは「二全音」という大きな一つの音程という所にも注目していただきたいのであります。

「2W」は軈て新たなクサビを入れられる(半音よりも狭い微小音程の為の)「闖入」が起り得るのは疑いの無い所でありましょう。但しそれは半音が更に細分化して階音として割り振る音を増やさないという所を踏まえているので改良が進まなかったと言えるでしょう。そこで四分音的テトラコルド(エンハーモニックとして括られる)という風にして括られる訳ですが、茲に古代ギリシャに於て深く関わったのがオリンポスであります。フリギアの祖とも呼ばれるのであります。

古代ギリシャでのフリギアは現在知られている体系の他にも幾つかの異なる旋法がありますが、今回それらについては詳述を避けます。Wikiの英語版などを確認するのが最も手っ取り早いかと思いますが、Wiki英語版でも一つの音が小節線で分けられたりしているのは補足音=proslambanomenosを示すからであります。とはいえ下行形を作らなかったり、メセーを重視せずにハ音(=C音)基準に移高させていたりする例示があったりしますが、その辺りはアメリカの先蹤拝戴が希薄な反知性主義が蔓延る側面もある為、情報が錯綜してしまうのでありましょう。

パーチとて先述の「E・Eクォーター・シャープ・F・A」というのは、本当の事を謂えばあまり適切な表現ではありません。何故なら同度由来の音を生じさせてしまっているからです。然し乍ら読者の多くは旧来の体系に準則するよりも一般的な体系から理解させようとする事も加味してその様な表現として記したのかもしれません。正統な表現にするのならば次の様な記譜にした方が適切ではあるのです。こちらの捉え方は同度由来の音を避けつつ、重変二度を使って「見かけ」長三度を作っている訳です。ですから、先述の四分音的テトラコルドでの「長三度」という音程の呼び方も本来なら適切ではないのであります。

とはいえ、一般的にはメセーを中心音として捉えずにハ音を中心して移高させた方が解りやすい事でしょう。左図の様に2組の四度音程が変ニ音と変イ音という「半音の闖入」によってテトラコルド(※赤字はコンジャンクトを示す)に変化が起り、更にそこで四分音的な闖入が起ると次の図の様に更に音組織は細かく砕かれるのですが、同度由来の音を回避したヘプタトニックとして表わす事でこうした表記になるという訳です。

民族音楽としてのアフリカ音楽が西洋音楽に「訛り」というイントネーションを生じさせ、ブルー7・5・3度を生じたというウィンスロップ・サージェント、エドワード・リー、ガンサー・シューラーの諸説には深く首肯すべき内容がありますし、ザックス、バルトーク/コダーイ、小泉文夫なども民俗性について多くの文献を残して来た物です。それらとは全く異なる立ち位置にて非常に興味深い論文がある物で、それが坪口昌恭さんに依る『アフリカ音楽分析』(尚美学園大学芸術寿情報学部紀要 第6号)にて述べられている一部の内容で、アフリカ音楽の微小音程的なイントネーションを伴わせた実際が7TET(7等分平均律または7ET、7EDOとも表記可)で生ずる音梯が、ドリアン、ミクソリディアンに近似するという側面を語っており、これは注目に値する内容であります。

殊にジャズとなると臆断の域を出ないという側面があるのを払拭できぬ忸怩たる事実があるとは思いますが、7等分平均律というのは各音梯間≒171.4268セントとなる訳で、これで生ずるヘプタトニックは12等分平均律から生じている数多のヘプタトニックのそれらとは全く趣きを異にする物であるが故に、民俗性を基に7等分平均律の持つ微小音程の導出とジャズとの旋法性が生ずる両義性(つまりモードを嘯くという行為)に繋げているのは大変興味深い事実であるでしょう。

坪口氏のそれを補強する形でその7等分平均律の微小音程を、近似的なサジタル表記で行なうと次の様に示す事もできます。7等分平均律という完全五度/四度にて割譲されないテトラコルドを生ずる音組織であり乍らも、微小音程的には完全五度/四度周辺に音が備わるのは実に興味深い物ですが、実際には [2:3] [3:4] (完全五度/完全四度)という純正音程に惑わされずに7TETでの第4・5音を奏する事は非常に難しい側面もあるでしょうが、とはいえそのイントネーションの巾として表わされる数字の大小(赤字で示したのは幹音からの差)にはあらためて瞠目しうる物があります。

前回のブログ記事にて私はハーバに依る四分音律での19音音階で生ずるテトラコルドを示しつつ、中立的な三全音として備わりつつテトラコルドの両端として聳えるそれらの関連性に、鼓膜と鐙骨の面積の比率などを取り上げたのは記憶に新しいかと思います。例えば次の様な四分音律に依る15音音階を見れば、狭い三全音(550セント)が二組のテトラコルド(四度音程列)は夫々8音列として形成されており、各々のテトラコルドは半音(100セント)でディスジャンクトされている状態です。各テトラコルドにある8音列を更に4音列として分けて見てみると、分け合った4音列はスリー・クォーター・シャープ(3単位四分音)でディスジャンクトされた状態であるという事もお判りになるかと思います。

西洋音楽でのカデンツに伴う和音機能の連結には、ドミナント機能での三全音が後続の和音へ進行する為の物として不協和が協和へ解決するという劇的な進行があり、三全音の効果は後続和音に劇的に進む物として作用する一方、時代を経るとそうした進行感を疏外するのも事実です。

三全音は忌避され、一方では導音欲求や二重導音でも生じ、対位法に於ける「変応」が生じてフレーズが結果的に移旋されるのは三全音の対斜を避けるが故の事でもあるのですが、カデンツという和音機能とは全く異なる「旋法的」なシーンである、「中心音及びそれ以外」という世界観で齎される時に生じてしまった近似的な三全音の現われ方は全く異なる性格を持つ物と見る事が可能でありましょう。和音進行の牽引力とは異なる、イントネーションや色彩を伴わせた在り方として三全音の音脈が活かされるというシーンの事実にも目を向けて然るべきなのではないかと思います。それは「闖入に対する許容」を意味するのです。そうして次回はフランスのテクノ姐さんサッフォーでの中立音程を語る事になります。

ChinNew.pdf

2016-06-16 18:00