加齢に伴う音高知覚の変化《音調性》 [楽理]

音楽は出会いこそが全て。そこで耳にした調性が永きに亙って良くも悪くも左右してしまうものであります。

扨て、そうした出会いでの「良くも」という言葉が意味するのは、例えば楽曲との出会いが楽譜であった場合、楽譜通りに弾けばそれが移調楽器の読み違えでない限り、楽譜に記された調性や音高に偽りはないので、そこで感ずる調性こそがその音楽の真の姿にきちんと向き合えたという事になります。

処が「悪くも」が意味する出会いというのは、原曲の調性とは移調されて耳に届いてしまった事が最初の出会いとなってしまうケース。とはいえフレージングに依っては或る特定の楽器に相応しい線の運びをして作られているケースは往々にしてある訳で、中でも特定のキーで奏された方が心地良く響く事もあり、初見であっても

「この曲は○○のキーの方が相応しく感じるんだけどな……」と類推していると、実際に原曲はそのキーで間違いなかったとか、最初に実際に耳から出会している音が原調に倣っている耳に届いているのかというと信頼に足らない事は往々にしてあります。特に器楽的素養の薄い人のカラオケとか、そのような方々の何らかの節回しというのはアテにならない物です。

ダイアナ・ドイチュ著『音楽の心理学』に於けるトリーペルの言を借りて次の様な例が述べられていた事を思い出します。

《50歳を過ぎた頃から、音楽が「聞こえるはずの」音より1半音あるいは2半音も低く聞こえるというのである。》

実はこの例には「調性を相対的に低く認知してしまう」という含意があるのですが、音響心理学方面の図書というのは、絶対的な音高を錯誤するという側面から先の様な相対的な表現を避けて次の様に語られる事もあります。

《若年期に音名A音と判断していた音に対して加齢後にはA♯と判断するようになることである》(日本音響学会聴覚研究会資料 Vol. 44 No. 2)

これらの例はいずれも同じ事を述べている訳ですが、前者は相対的なピッチを述べているので音そのものを語る表現として「低い」という表現を用いられる事になり、もう一方である後者は相対的では無い絶対的な基準から音そのものを語る表現となるので「高い」という表現が使われるのであります。

これらの相対・絶対という表現を前提に措かずに

「歳を取ると、ピッチは高く聞こえてしまうそうだね」

「いやいや、実際には調性感は低く聴こえてしまっているのです。440Hzで刺激を受けた音の旧来の感覚を415Hzの音でA=440Hzと同じ刺激を受けてしまうという事を意味する物なのです」

という遣り取りがあったとしたら、読み手の方はどちらの表現が分かり易いでしょうか?

先の2つの論述の前者の方は旧来から能く知られた名著であり、後者は近年の論文である訳です。しかし近年の論文には相対的な表現が少なくなる一方で、読み手の側が音高を高く感じるのだから調性判断も高く感じてしまう(または調性を低く感じてしまうから音高判断も低く感じてしまう)という誤謬が一部に蔓延してしまっているのは悲哀な側面の一つなのでもあります。

我々の聴覚というのは「共鳴」という所が最も大きく関与しておりますが、その他に「共振」という作用も関与しております。例えば耳にある基底膜が特定の周波数にのみ振動するのであればそれは共鳴ですが、実際には凡ゆる周波数に対して「共振」しているのであります。その共振から定常波(定在波)が生じて、そのパルスが起こった周波数に相当する神経刺激が伴う訳であります。

定常波というのは物理的には非常に急峻なピークを作る物で、イメージ的には能くテレビなどでも取り上げられる事がある、海技研の水波を使った実験で、突如水波が鋭い波が生じて、波が踊っているかのような物がありますが、あれとて定常波を作り上げているからなのであります。耳内ではそうした事が常に起こっていると想起していただければ判りやすいかと思います。

リンパ液の組成変化或いは基底膜の弾性変質など色々な要因があるそうですが、この辺りはまだ正確には判っていないようです。とはいえピッチ感が加齢に依ってシフトするという事は先の様な事を示す物なのです。その手の話で注意すべきは、「調性判断は相対的な物で、音高は絶対的な物」という事を念頭に置いておかないと判断を誤る事になりかねないので注意が必要なのです。

先の様な例というのは私のブログでは「音調」と述べている時もありますが、精確には音調性=tone chroma(トーン・クローマ)と称される物です。この音調性という語句は音響心理学方面では能く用いられる表現なのでありますが、加齢に伴うピッチ知覚の変化というシーンに於ては先の例の様に、特に注目されるものでもあるのです。

私自身、そうしたピッチ知覚の異和を覚える事が茲数年でも2例あった物でした。以前にもブログで取り上げたポール・モーリア『そよ風のメヌエット(原題:「Petit Melodie」)』を着信音を作らなくてはならない時に感じた物でした。制作するにあたり曲を思い返してみると私の中では変ト長調(嬰ヘ長調も同様)に感じてしまっていたのでありました(原曲は嘗てのメルシャン・ワインのCM曲でト長調)。曲中のノン・ダイアトニックの刺繍音も記憶の方は間違いは無く捉えてはいたのですが、変ト長調でこの同曲を鍵盤で弾いてみると、特に曲冒頭から5〜7小節部分の運指は非常に難しい物となってしまう事が判ったのです。

「あの曲は確かハープシコードだったと思うが(※実際には前掲のYouTube動画を聴いていただければ違う事がお判りかと思います。エレクトリック・ピアノ系統の音の様です)、これほど厄介になる運指をあの平易なメロディーが選択するであろうか!?」

(※本曲の主旋律の音色に私が頓着していないのは、私が単に若い頃にCMで見聞きした記憶しかないからでありまして、今でこそYouTubeでオリジナルを確認する事ができる物の、ブログ初稿時にはオリジナル曲もアップされておらず、誰かがピアノで奏している動画しかありませんでした。そういう状況を踏まえつつ私自身が己の記憶だけを手繰り寄せている状況を、後のブログ改変で棄却してしまってはいけないと判断したので、音色面の記憶に関する部分と実際の音色に矛盾が生じている様な文章となっているのはご容赦を)

と疑問に感じていたのですが、YouTubeに当時のメルシャン・ワインのCMはアップもされていない。カヴァーの物を聴いてもどこかしっくり来ない。これほどまでに疑う理由は他のシーンでも、私は己の音高感に一定以上の拘りがあって、私の記憶がそれまで調性判断を誤認してしまっていた事など殆ど無い(あったとしても一番最初に遭遇しているピッチが原曲とは違っていた)事も禍いして過信してしまったのもピッチ誤認の要因の一つではありますが、音調性の差異はこの場合少々違います。

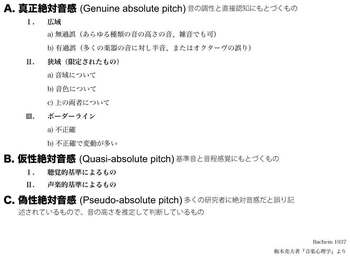

というのも、絶対音感と呼ばれる物は音響心理学レベルでは結構細かくカテゴライズされている物でして(後掲のバッチェムの分類を参照)、現時点に於てそれらの詳述は避けますが、かなりの強度である絶対音高感保有者の場合は音名こそが某かの音に置き換えられオクターヴの差異に依っては二の次(同一と捉える)、そうした人が音調性の変化を加齢で生じてしまった場合、原曲がト長調だとすると変ト長調/嬰ヘ長調だと思ってしまう。つまり半音高く移高させた方が自身の感覚ではしっくり来る。これを他者が観察した場合、その人が「原調」だと思い込んだ音は総じて高くなってしまう。それが音調性の差異にて多く起こる現象なのであります。

私の場合は、原調を知ってはいても音高記憶が変質している真正絶対音感の下に括られている広域・有過誤タイプ又は仮性絶対音感というタイプに括られる物で、それが相対優位となって変質してしまったが故の事でしょう。ですから下がった感じを仕方なく受容するという事であります。真なる強固な絶対音感は「閉じたオクターヴ」という、つまりトーン・クローマというのはオクターヴが螺旋状というよりも1オクターヴの閉じた輪、と考える事ができるでしょう。これがオクターヴ毎にリングが複数ある様な物ですが、リングを同質と捉えている為異なるオクターヴ相貌でも同一のリングとして見做しているのがそうした特徴であるともいえますが、私のタイプはトーン・クローマとして閉じたオクターヴとして形成していない為に相対音感が優位に働く事で自身の記憶を現在のそれに準えてしまったが故の変化なのでしょう。とはいえ音調性の変化で低く感ずるという変化が起きているのは間違いない所であります。

前述の様に真正絶対音感の「広域・無過誤」タイプは、オクターヴを同一視するトーン・クローマを形成するのが特徴であり、相対的な音程の割り出しにエラーが起るというのは能く知られている所です。その相対的な音程をピッチ・ハイトと呼ぶのですが、後者のピッチ・ハイトを優位にあれば音高記憶の違和に屈伏することもあるだろうという事も容易に読み取る事が出来るのです。真正絶対音感 [Ⅰ・Ⅱ] に該当する人の音高の長期記憶に対して(脳知覚)、聴覚器官の一部の変質から自身の感覚に合わせてしまおうとする物が音調性に伴うピッチ感覚のシフトの例である訳です。

加えて私のもう一つの例は半音2つ分低く認識してしまった例が近年ありまして、それが懐かしの「モリちくのう錠」のTVCMに用いられている音楽なのであります。この曲は奇しくも2016年正月明け辺りにYouTubeにてアップされているのを漸く発見できた事で、それまでCMの製薬会社やブランド名なども全く失念してしまっていた為「蓄膿症の切り絵のCM(by滝平二郎)」程度しか記憶しておらず、その程度のキーワードではなかなか見付けられない物でもありました。嘗ての着メロブーム時代の商用着信音でも制作を企図した事があり、CMが判らなければJASRAC管理番号から逆引きしてみようと探してみた事もあった位です。

そんな私が2016年の正月明けに遭遇する迄、そのCMを最後に見聞きしたのは1981年から越年してすぐの82年の年初、確かホンダのプレリュードがフルモデルチェンジしたばかりで、ラヴェルの「ボレロ」がCM曲として採用され散々それを目にしていた時期に放送されていた時の『ウイークエンダー』のスポンサーで観たのが最後の物でした。おそらくは1982年1〜2月の頃だったかと思います。

「モリちくのう錠」のCMを観るのは私が知る限りでは、『ウイークエンダー』かフジの火曜夜22時〜の時間帯で無ければ遭遇しなかった様な記憶があります。その当時の1982年のその時ですら「おお、久々にこの蓄膿症のCM観たなぁ、懐かしいなぁ」という感じでしたので、それを最後にこれまでずっと記憶に残っていたこの曲の原調を私はすっかり「変ロ長調」だと思い込んでしまっていたのです。

変ロ長調だとすっかり思い込んでいた私は、これまでの経験で殆ど原調のキーが違っていた事が無いからであります(変質しているとも知らずに)。ですから、先の記憶の脆弱な私が記憶だけを頼りにして私のYouTubeアカウントにてアップしている曲は、私の変質した記憶通り変ロ長調で作ってしまっている事を確認できるかと思います。微かな記憶に基づいて作って埋め込んだ安直な「切り絵」が我乍ら涙ぐましくもあります(嗤笑)。

原調は「ハ長調」だという事が今でこそ判りますが、移調しながらも背景のカデンツや和音などは間違いなく捉えている事は一応お判りになっていただけるかと思います。厳密にみれば最後のリタルダンド部のトリル部は原曲は4拍目でトリルからターン(回音)である事が明らかになっておりますが、まあこの様な違いは、稀薄な記憶を手繰り寄せている事を思えば自分自身でも瑣末な差異だと目を瞑って遣りたい処ではあります(笑)。

私はすっかり変ロ長調だと思い込んでいたとしても、本当は仄かな異和を感じてはいたのです。唯、私としては変ロ長調に於けるクラリネットの旋律でのその自然な感じに負けてしまったので、そんな些細な後押しが私の脆弱な記憶に対しての拠り所となってしまったという事も亦事実なのです。とはいえ、私の記憶の変質は「2半音」という事になってしまう訳で、これはマズイなーとあらためて加齢に伴う音調性の変化をまざまざと実感している所でございます。

扨て、私が今回こうして音調性について語っているのは他でもなく、この手の事が書かれているのは概ね音響心理学や絶対音感などについて書かれている物だったりしますが、その手の文献であっても音調性というものが、そのピッチの変化(シフト)は絶対的/相対的な物なのか!? という事を明示している物は殆どありません。前後の文脈から絶対的/相対的な物なのかを判別しなくてはならないのです。故に、今回私が語ってきた音調性のそれを読んで

「え? 低く聴こえるんじゃなくて高く聴こえるんじゃないの?」

と思った方は多いかと思います。近年刊行された図書の内でも顕著なのが宮崎謙一著『絶対音感神話』(化学同人刊)では、単に(加齢によって)「音が高く聴こえる」という風に書いておりますし、先述の様にドイチュ著『音楽心理学』では「低く聴こえる」という風に書いております。他方、先述の日本音響学会のそれを同時に思い返していただければ判る様に高く聴こえる音の正体を語っているのですが、これらはどれもが正答であるものの、いずれもが絶対的/相対的であるという事を明示はしていないのです。読み手が文脈から探る必要があるのです。然し乍らその文脈の前後を探りにくい(音調性の因果関係が不明瞭)な表現で読み手にとって危険なのは『絶対音感神話』の表現であります。

つまりはこういう事です。甲という被験者はこれまで440Hzという信号をA音と感じていた正常な聴覚を持っていたのに、加齢に伴い415Hzの音を聴いて440Hzと感じていた基底膜に刺激が起る様に変化しa音だと思う様になってしまった。それを観測していた乙は、甲のそれを見るに

「甲はA♭音をA音と認識している」

訳ですが、処が甲からしてみれば自身が感じた音をこれまで奏してきた楽器であらためて弾いてみると己が感じ取っている音が「低い」事に気付く訳です。

ですから、甲からしてみれば「低く」聴こえてしまっており、乙からしてみれば「高く」採っている訳です。

これらの視点がスポイルされると読み手には上手く伝わりません。特に読み手の多くは音調性を実感する事もない人も多いでしょうし実感を伴わせにくいでしょう。音が高く聴こえる事と低く聴こえてしまう表現は判然としなくなりかねません。ですから私はこうして今回このように自身の経験を伴わせつつ、この手の表現で念頭に置かなければならない側面を指摘しているのであります。

標準的な読み手からすれば最も判りやすい表現をしているのは日本音響学会聴覚研究会の論文です。然し乍ら読み手にとって最も必要なのは、その正否を判別するに当り、同じ着眼点を複数の文献を照らし合わせて比較考察出来る素養と尺度を持たなくてはこれらの件の差異を気付くのは難しいかと思います。私とて読み手の一人であり、予々これらの文献を読むと「一体どっちなんだ!?」と頭を悩ませた物です。読み手が、真砂の数ほどもある他者の文章表現を忌避する様な時は往々にして自身が凡ゆる局面を俯瞰して捉える事ができない狭隘で偏向的な素養として持ってしまっております。故に、己の腑に落ちる表現という物に遭遇しない限り理解しにくいという偏った癖を持ってしまっている事になるのです。

こうした偏向的な理解に陥らない為には少なくとも同じテーマであっても複数の文献や本を理解する事が必要であります。一つのテーマを多くの文献にて比較考察しない限り、多くの表現に遭遇しようとも対応できる素養を身に付ける事ができないので、「音楽理論」とやらで広いテーマで語られていたとしても、自身がどういう側面を最も注視しているのか!? というテーマを持って挑んで「差異」を見付ける事が第一のステップです。そうして多くの差異を見付ける事が出来た時、初めて「理解」に及ぶのです。

真正絶対音感の「無過誤」タイプである人はトーン・クローマが閉じた状況ですので、相対的に音を測るのを不得手とするのは能く知られた所です。それは長期音高記憶が強化されているため、相対的に準え辛い(つまり変質しにくい)事をも示すのであります。脳内の記憶とは別に、聴取する音は415Hzを440Hzだと感じてしまう。つまり、脳内にある440Hzの音を「実感」するには440Hzよりも高い466Hzが入って来ないと記憶と一致しないのです。勿論これを第三者の観測者から見れば、音高を高く採っているという風になる訳です。

つまり、絶対的な音高を高く採ってしまうのは被験者(聴取者)が本当は低く捉えてしまっており、それを脳内の記憶とすり合わせる為に同調させる必要のある音は従来よりも高い音を聴取しないといけなくなる訳で、茲での相対的な音高と絶対的な音高(※この絶対的音高は絶対音感という意味ではなく、誰が聞いても不変の絶対的な音高という事です)という事の違いを念頭に置いた上で、この手の研究を吟味しないと、きちんと理解できない事になるので注意が必要な訳です。

私はトーン・クローマとしてではなくおそらくピッチ・ハイトにて螺旋構造として形成されている(本来ならこういう音感の方が正常であるとも謂われます)という訳で、記憶が靡いてしまって変質する訳です。これは相対音感が働く事で準じてしまう訳であります。

トーン・クローマが形成されている無過誤タイプの真正絶対音感は、ある音を聴くとそれに対応する音名が脳裡に浮かぶ物なので、「あお」という言葉を聴いて「青」という文字の表象を浮べたりする事と同様の物です。音調性の変化は聴覚器官の変質から伴う物なので、記憶と物理的な聴覚と差異を生じてしまうが故に「差異感」を生ずる訳です。大概のケースでは聴取者は「低く」聴こえる様になってしまうので、低く聴こえてしまった音を「高く採る」事で異和感を解決するも、それを客観的に見れば音を高く採る事が「高く聴こえる人」として見られる訳です。勿論総じて半音の差として綺麗に生ずる訳ではなく、半音以下の微小音程や半音と全音の間とか3半音以上の巾を持つという事もある訳です。

処で、我々の耳は何故特定の音ばかりに物理的な共鳴をする事なく汎く響く音を捉える事ができるのか!? と疑問を持つ方がおられるかもしれません。先にも私が『医学大事典』(南山堂刊)の《音像説》の件でツイートしていたのですが、音響学方面で言う「共鳴」と「共振」は、実際には違う取扱いにて語られる物です。一般にはどちらも共鳴=共振ではあるものの、共鳴は整数次倍の振動に呼応する物を言いますが聴覚での「共振」は汎く存在する周波数を捉えるのは定常波が生ずるという事を意味する「共振」なのであるので注意が必要なのです。

スピーカーを例に挙げると、スピーカーの物理的な作りそのものが単に某かの特定の音だけに「共鳴」してしまうだけの構造だった場合、きちんと再生されない音が生じてしまう筈です。とはいえ、一応は周波数帯域はある程度隈無く再生可能であるのは、スピーカーの構造が円錐状であるからです。これが円筒・円柱状ならば特定の音にしか共鳴しない状況と言える訳です。凡ゆる周波数に対応させるべく「低い周波数から高い周波数まで」を再生できる様にするために円錐状になる訳です。勿論この形状を真っすぐな円錐ではなく対数曲線の様に反らして作る事ができれば再生として理想的な形状ともなる訳です。これは共鳴というより「共振」なのです。

ですから我々の耳は物理的に大きな耳を持たずとも低音域を共振してくれている訳であります。スピーカーの場合は、入力される特定の音に対して物理的に大きすぎるスピーカーを作った場合、その再生音は指向性として現れ、非常に鋭い指向性を伴った再生をしてしまう様になってしまう訳です。ですからある程度の指向性で隈無く再生するためのスピーカーの大きさというのは概ね決まって来る訳ですね。

耳というのも実はスピーカーが持っていた「円錐状」のそれが当てはまります。人間の耳に入ってくる音というのは99.9%は反射していて、残りの0.1パーセントのみを拾って聴いているのが実際です。その0.1%を隈無く拾う為に「共振」が必要なので構造的に「円錐状」という風に形作られている訳ですが、鼓膜の面積と鐙骨の面積の比は [17:1] になっているというのも実に多くの示唆がある比率だと思います。槌骨と鐙骨の面積の比は整数倍ではなく [1.3:1] という物です。この槌骨と鐙骨の共振が、振動比[7:5]の中立三全音と中立長三度(≒454セント)や不完全協和音程(=3度音程)の音程間に呼応する「情感」を伴う源泉なのではないかなと個人的に思う事はあります(※中立長三度より短二度+シントニック・コンマ程高い近傍値を意味しています)。

アロイス・ハーバの四分音律に依る19音音階のテトラコルド形成なども、450セントで形成し乍ら他のテトラコルドを100セントでディスジャンクトさせるという物も、そうした物理的な側面(振動比 [1:17] は4オクターヴ+104セント=転回して短二度、および [1:1.3] の振動比が中立三全音という関連性)からのフィードバックがある事には疑いの無い所でありましょう。更には各テトラコルドに包含される幾つかの中立音程が新たな音組織としての為の音脈となっており、「闖入」とも呼べるに相応しい新たな可能性が生じます。つまりこうした新たな組織は何も新奇性を採り入れたいばかりに近視眼的に新しい音脈を使っているのではなく、物理的法則からみても根拠のある関係から生じている物で、それこそつい先日、理研が発見した元素のニホニウムとしての命名がほぼ確定というニュースと同様に、遠い原子番号とて自然の摂理の範疇にあるのでして、倍音列にしても遠い高次の倍音や決して隣合ってはいない遠い関連性の整数比に見られるそれと同様の関連性に置き換える事も可能な物とみなし得る現実であると思います。そうした関連性を呼び込めるのも先蹤を拝戴しているからこそ結び付けられる訳であります。何も己が我が物顔で突然変異的に新しい物を採り入れた訳ではないでしょう(加えて、「テトラコルド」とはあくまで四度音程列を意味する物で、決して4音列ではない事もあらためてお判りになるでしょう)。

耳内のリンパ液の変質や基底膜の弾性変質などによってピッチ知覚の変化が伴うのは指摘されてはおります。とはいえこれほど迄に精巧な聴覚器官とやらも時代を遡った魚類の時代には、側線がこれに相当するのでありまして、触覚と聴覚は元は同じで側線へと進化し、それが体内に取り込まれる様に進化したというのは実に興味深い所ですが、最も興味深いのは触覚と聴覚が同一だったという事です。これが「共感覚」が起り得る起源を捉えた物とも呼ばれます。

視覚・聴覚を採ってみても、視覚以外の領域で起った神経刺激をフォーティスマと呼ばれ、視覚領域の刺激によって生じた聴感覚をフォーニスマと呼ばれる様に、絶対音感のみならず共感覚と呼ぶと

「それは嘸し御立派な感覚を有しておられる選ばれし者」かの様に取り上げられる側面もありますが、絶対音感の抱える「閉じたトーン・クローマ」の相対音感の悲哀なる現実と共感覚など強度の弱い者ならば誰しもが具備していてもおかしくはない事を、無学な人がこれを強調するので実に馬鹿げた側面でもある物です。眼ひとつ取ってみても冷たさを感じても温かさを感じないのであり、しかもそれはどの温度(絶対的な温度)で冷たさを感じるのではなく、平時との差異で生じているのでありますね。

視覚に於ても特殊な例を除けば我々が識別できる色の帯域は1オクターヴに僅かに充たない物で、音と比較すると非常に狭い帯域を細かく識別している訳であります。しかも真正絶対音感の無過誤タイプである閉じたトーン・クローマを形成している人というのは、どのオクターヴ相であっても同一である様に感じてしまう為、オクターヴは変わろうともドは赤とか、色聴という共感覚を増幅させようとする視唱・音感トレーニングが行なわれていたりする物ですが、ヴィブラフォンの特定の倍音(部分音)などきっちり1オクターヴでは循環せず螺旋律を含んでいるにも拘らず、こうした作用には無頓着になって閉じたオクターヴ社会を教育するのは多くの危険を孕んでいると私は思います。

己が知らない側面というのはオカルト的にすら映りかねない物です。自身の理解の範囲とあまりに乖離する側面という物は往々にして奇異と懐疑の目を向ける物です。また同時にそうした方面は平易とは対極にある物で理解に難儀する物です。とはいえ平易な言葉で済む虚偽の世界はどんなに時を経てもそれが正答に変貌する事はありません。我々は音楽の細部をどう理解すれば良いのか。そうした方面を覚える必要もないままに平易な世界に浸っていれば良いのか、それとも学び取る必要があるのか。それらを踏まえながら音の聴取とやらにも音調性の変化という現実があり、音高知覚ですら絶対音感・相対音感を正しく理解していない人が少なくない中で音調性に伴う「低く/高く 聴取する」という文面を皮相的に理解してしまう人が少なくないのも首肯しうる所です。多くの人が正答を出せぬ物だからこれを懐疑的に見る→故に否定するという姿勢をあらためる必要があるのではないかなと思う事頻りです。

扨て、そうした出会いでの「良くも」という言葉が意味するのは、例えば楽曲との出会いが楽譜であった場合、楽譜通りに弾けばそれが移調楽器の読み違えでない限り、楽譜に記された調性や音高に偽りはないので、そこで感ずる調性こそがその音楽の真の姿にきちんと向き合えたという事になります。

処が「悪くも」が意味する出会いというのは、原曲の調性とは移調されて耳に届いてしまった事が最初の出会いとなってしまうケース。とはいえフレージングに依っては或る特定の楽器に相応しい線の運びをして作られているケースは往々にしてある訳で、中でも特定のキーで奏された方が心地良く響く事もあり、初見であっても

「この曲は○○のキーの方が相応しく感じるんだけどな……」と類推していると、実際に原曲はそのキーで間違いなかったとか、最初に実際に耳から出会している音が原調に倣っている耳に届いているのかというと信頼に足らない事は往々にしてあります。特に器楽的素養の薄い人のカラオケとか、そのような方々の何らかの節回しというのはアテにならない物です。

ダイアナ・ドイチュ著『音楽の心理学』に於けるトリーペルの言を借りて次の様な例が述べられていた事を思い出します。

《50歳を過ぎた頃から、音楽が「聞こえるはずの」音より1半音あるいは2半音も低く聞こえるというのである。》

実はこの例には「調性を相対的に低く認知してしまう」という含意があるのですが、音響心理学方面の図書というのは、絶対的な音高を錯誤するという側面から先の様な相対的な表現を避けて次の様に語られる事もあります。

《若年期に音名A音と判断していた音に対して加齢後にはA♯と判断するようになることである》(日本音響学会聴覚研究会資料 Vol. 44 No. 2)

これらの例はいずれも同じ事を述べている訳ですが、前者は相対的なピッチを述べているので音そのものを語る表現として「低い」という表現を用いられる事になり、もう一方である後者は相対的では無い絶対的な基準から音そのものを語る表現となるので「高い」という表現が使われるのであります。

これらの相対・絶対という表現を前提に措かずに

「歳を取ると、ピッチは高く聞こえてしまうそうだね」

「いやいや、実際には調性感は低く聴こえてしまっているのです。440Hzで刺激を受けた音の旧来の感覚を415Hzの音でA=440Hzと同じ刺激を受けてしまうという事を意味する物なのです」

という遣り取りがあったとしたら、読み手の方はどちらの表現が分かり易いでしょうか?

先の2つの論述の前者の方は旧来から能く知られた名著であり、後者は近年の論文である訳です。しかし近年の論文には相対的な表現が少なくなる一方で、読み手の側が音高を高く感じるのだから調性判断も高く感じてしまう(または調性を低く感じてしまうから音高判断も低く感じてしまう)という誤謬が一部に蔓延してしまっているのは悲哀な側面の一つなのでもあります。

我々の聴覚というのは「共鳴」という所が最も大きく関与しておりますが、その他に「共振」という作用も関与しております。例えば耳にある基底膜が特定の周波数にのみ振動するのであればそれは共鳴ですが、実際には凡ゆる周波数に対して「共振」しているのであります。その共振から定常波(定在波)が生じて、そのパルスが起こった周波数に相当する神経刺激が伴う訳であります。

定常波というのは物理的には非常に急峻なピークを作る物で、イメージ的には能くテレビなどでも取り上げられる事がある、海技研の水波を使った実験で、突如水波が鋭い波が生じて、波が踊っているかのような物がありますが、あれとて定常波を作り上げているからなのであります。耳内ではそうした事が常に起こっていると想起していただければ判りやすいかと思います。

リンパ液の組成変化或いは基底膜の弾性変質など色々な要因があるそうですが、この辺りはまだ正確には判っていないようです。とはいえピッチ感が加齢に依ってシフトするという事は先の様な事を示す物なのです。その手の話で注意すべきは、「調性判断は相対的な物で、音高は絶対的な物」という事を念頭に置いておかないと判断を誤る事になりかねないので注意が必要なのです。

先の様な例というのは私のブログでは「音調」と述べている時もありますが、精確には音調性=tone chroma(トーン・クローマ)と称される物です。この音調性という語句は音響心理学方面では能く用いられる表現なのでありますが、加齢に伴うピッチ知覚の変化というシーンに於ては先の例の様に、特に注目されるものでもあるのです。

私自身、そうしたピッチ知覚の異和を覚える事が茲数年でも2例あった物でした。以前にもブログで取り上げたポール・モーリア『そよ風のメヌエット(原題:「Petit Melodie」)』を着信音を作らなくてはならない時に感じた物でした。制作するにあたり曲を思い返してみると私の中では変ト長調(嬰ヘ長調も同様)に感じてしまっていたのでありました(原曲は嘗てのメルシャン・ワインのCM曲でト長調)。曲中のノン・ダイアトニックの刺繍音も記憶の方は間違いは無く捉えてはいたのですが、変ト長調でこの同曲を鍵盤で弾いてみると、特に曲冒頭から5〜7小節部分の運指は非常に難しい物となってしまう事が判ったのです。

「あの曲は確かハープシコードだったと思うが(※実際には前掲のYouTube動画を聴いていただければ違う事がお判りかと思います。エレクトリック・ピアノ系統の音の様です)、これほど厄介になる運指をあの平易なメロディーが選択するであろうか!?」

(※本曲の主旋律の音色に私が頓着していないのは、私が単に若い頃にCMで見聞きした記憶しかないからでありまして、今でこそYouTubeでオリジナルを確認する事ができる物の、ブログ初稿時にはオリジナル曲もアップされておらず、誰かがピアノで奏している動画しかありませんでした。そういう状況を踏まえつつ私自身が己の記憶だけを手繰り寄せている状況を、後のブログ改変で棄却してしまってはいけないと判断したので、音色面の記憶に関する部分と実際の音色に矛盾が生じている様な文章となっているのはご容赦を)

と疑問に感じていたのですが、YouTubeに当時のメルシャン・ワインのCMはアップもされていない。カヴァーの物を聴いてもどこかしっくり来ない。これほどまでに疑う理由は他のシーンでも、私は己の音高感に一定以上の拘りがあって、私の記憶がそれまで調性判断を誤認してしまっていた事など殆ど無い(あったとしても一番最初に遭遇しているピッチが原曲とは違っていた)事も禍いして過信してしまったのもピッチ誤認の要因の一つではありますが、音調性の差異はこの場合少々違います。

というのも、絶対音感と呼ばれる物は音響心理学レベルでは結構細かくカテゴライズされている物でして(後掲のバッチェムの分類を参照)、現時点に於てそれらの詳述は避けますが、かなりの強度である絶対音高感保有者の場合は音名こそが某かの音に置き換えられオクターヴの差異に依っては二の次(同一と捉える)、そうした人が音調性の変化を加齢で生じてしまった場合、原曲がト長調だとすると変ト長調/嬰ヘ長調だと思ってしまう。つまり半音高く移高させた方が自身の感覚ではしっくり来る。これを他者が観察した場合、その人が「原調」だと思い込んだ音は総じて高くなってしまう。それが音調性の差異にて多く起こる現象なのであります。

私の場合は、原調を知ってはいても音高記憶が変質している真正絶対音感の下に括られている広域・有過誤タイプ又は仮性絶対音感というタイプに括られる物で、それが相対優位となって変質してしまったが故の事でしょう。ですから下がった感じを仕方なく受容するという事であります。真なる強固な絶対音感は「閉じたオクターヴ」という、つまりトーン・クローマというのはオクターヴが螺旋状というよりも1オクターヴの閉じた輪、と考える事ができるでしょう。これがオクターヴ毎にリングが複数ある様な物ですが、リングを同質と捉えている為異なるオクターヴ相貌でも同一のリングとして見做しているのがそうした特徴であるともいえますが、私のタイプはトーン・クローマとして閉じたオクターヴとして形成していない為に相対音感が優位に働く事で自身の記憶を現在のそれに準えてしまったが故の変化なのでしょう。とはいえ音調性の変化で低く感ずるという変化が起きているのは間違いない所であります。

前述の様に真正絶対音感の「広域・無過誤」タイプは、オクターヴを同一視するトーン・クローマを形成するのが特徴であり、相対的な音程の割り出しにエラーが起るというのは能く知られている所です。その相対的な音程をピッチ・ハイトと呼ぶのですが、後者のピッチ・ハイトを優位にあれば音高記憶の違和に屈伏することもあるだろうという事も容易に読み取る事が出来るのです。真正絶対音感 [Ⅰ・Ⅱ] に該当する人の音高の長期記憶に対して(脳知覚)、聴覚器官の一部の変質から自身の感覚に合わせてしまおうとする物が音調性に伴うピッチ感覚のシフトの例である訳です。

加えて私のもう一つの例は半音2つ分低く認識してしまった例が近年ありまして、それが懐かしの「モリちくのう錠」のTVCMに用いられている音楽なのであります。この曲は奇しくも2016年正月明け辺りにYouTubeにてアップされているのを漸く発見できた事で、それまでCMの製薬会社やブランド名なども全く失念してしまっていた為「蓄膿症の切り絵のCM(by滝平二郎)」程度しか記憶しておらず、その程度のキーワードではなかなか見付けられない物でもありました。嘗ての着メロブーム時代の商用着信音でも制作を企図した事があり、CMが判らなければJASRAC管理番号から逆引きしてみようと探してみた事もあった位です。

そんな私が2016年の正月明けに遭遇する迄、そのCMを最後に見聞きしたのは1981年から越年してすぐの82年の年初、確かホンダのプレリュードがフルモデルチェンジしたばかりで、ラヴェルの「ボレロ」がCM曲として採用され散々それを目にしていた時期に放送されていた時の『ウイークエンダー』のスポンサーで観たのが最後の物でした。おそらくは1982年1〜2月の頃だったかと思います。

「モリちくのう錠」のCMを観るのは私が知る限りでは、『ウイークエンダー』かフジの火曜夜22時〜の時間帯で無ければ遭遇しなかった様な記憶があります。その当時の1982年のその時ですら「おお、久々にこの蓄膿症のCM観たなぁ、懐かしいなぁ」という感じでしたので、それを最後にこれまでずっと記憶に残っていたこの曲の原調を私はすっかり「変ロ長調」だと思い込んでしまっていたのです。

変ロ長調だとすっかり思い込んでいた私は、これまでの経験で殆ど原調のキーが違っていた事が無いからであります(変質しているとも知らずに)。ですから、先の記憶の脆弱な私が記憶だけを頼りにして私のYouTubeアカウントにてアップしている曲は、私の変質した記憶通り変ロ長調で作ってしまっている事を確認できるかと思います。微かな記憶に基づいて作って埋め込んだ安直な「切り絵」が我乍ら涙ぐましくもあります(嗤笑)。

原調は「ハ長調」だという事が今でこそ判りますが、移調しながらも背景のカデンツや和音などは間違いなく捉えている事は一応お判りになっていただけるかと思います。厳密にみれば最後のリタルダンド部のトリル部は原曲は4拍目でトリルからターン(回音)である事が明らかになっておりますが、まあこの様な違いは、稀薄な記憶を手繰り寄せている事を思えば自分自身でも瑣末な差異だと目を瞑って遣りたい処ではあります(笑)。

私はすっかり変ロ長調だと思い込んでいたとしても、本当は仄かな異和を感じてはいたのです。唯、私としては変ロ長調に於けるクラリネットの旋律でのその自然な感じに負けてしまったので、そんな些細な後押しが私の脆弱な記憶に対しての拠り所となってしまったという事も亦事実なのです。とはいえ、私の記憶の変質は「2半音」という事になってしまう訳で、これはマズイなーとあらためて加齢に伴う音調性の変化をまざまざと実感している所でございます。

扨て、私が今回こうして音調性について語っているのは他でもなく、この手の事が書かれているのは概ね音響心理学や絶対音感などについて書かれている物だったりしますが、その手の文献であっても音調性というものが、そのピッチの変化(シフト)は絶対的/相対的な物なのか!? という事を明示している物は殆どありません。前後の文脈から絶対的/相対的な物なのかを判別しなくてはならないのです。故に、今回私が語ってきた音調性のそれを読んで

「え? 低く聴こえるんじゃなくて高く聴こえるんじゃないの?」

と思った方は多いかと思います。近年刊行された図書の内でも顕著なのが宮崎謙一著『絶対音感神話』(化学同人刊)では、単に(加齢によって)「音が高く聴こえる」という風に書いておりますし、先述の様にドイチュ著『音楽心理学』では「低く聴こえる」という風に書いております。他方、先述の日本音響学会のそれを同時に思い返していただければ判る様に高く聴こえる音の正体を語っているのですが、これらはどれもが正答であるものの、いずれもが絶対的/相対的であるという事を明示はしていないのです。読み手が文脈から探る必要があるのです。然し乍らその文脈の前後を探りにくい(音調性の因果関係が不明瞭)な表現で読み手にとって危険なのは『絶対音感神話』の表現であります。

つまりはこういう事です。甲という被験者はこれまで440Hzという信号をA音と感じていた正常な聴覚を持っていたのに、加齢に伴い415Hzの音を聴いて440Hzと感じていた基底膜に刺激が起る様に変化しa音だと思う様になってしまった。それを観測していた乙は、甲のそれを見るに

「甲はA♭音をA音と認識している」

訳ですが、処が甲からしてみれば自身が感じた音をこれまで奏してきた楽器であらためて弾いてみると己が感じ取っている音が「低い」事に気付く訳です。

ですから、甲からしてみれば「低く」聴こえてしまっており、乙からしてみれば「高く」採っている訳です。

これらの視点がスポイルされると読み手には上手く伝わりません。特に読み手の多くは音調性を実感する事もない人も多いでしょうし実感を伴わせにくいでしょう。音が高く聴こえる事と低く聴こえてしまう表現は判然としなくなりかねません。ですから私はこうして今回このように自身の経験を伴わせつつ、この手の表現で念頭に置かなければならない側面を指摘しているのであります。

標準的な読み手からすれば最も判りやすい表現をしているのは日本音響学会聴覚研究会の論文です。然し乍ら読み手にとって最も必要なのは、その正否を判別するに当り、同じ着眼点を複数の文献を照らし合わせて比較考察出来る素養と尺度を持たなくてはこれらの件の差異を気付くのは難しいかと思います。私とて読み手の一人であり、予々これらの文献を読むと「一体どっちなんだ!?」と頭を悩ませた物です。読み手が、真砂の数ほどもある他者の文章表現を忌避する様な時は往々にして自身が凡ゆる局面を俯瞰して捉える事ができない狭隘で偏向的な素養として持ってしまっております。故に、己の腑に落ちる表現という物に遭遇しない限り理解しにくいという偏った癖を持ってしまっている事になるのです。

こうした偏向的な理解に陥らない為には少なくとも同じテーマであっても複数の文献や本を理解する事が必要であります。一つのテーマを多くの文献にて比較考察しない限り、多くの表現に遭遇しようとも対応できる素養を身に付ける事ができないので、「音楽理論」とやらで広いテーマで語られていたとしても、自身がどういう側面を最も注視しているのか!? というテーマを持って挑んで「差異」を見付ける事が第一のステップです。そうして多くの差異を見付ける事が出来た時、初めて「理解」に及ぶのです。

真正絶対音感の「無過誤」タイプである人はトーン・クローマが閉じた状況ですので、相対的に音を測るのを不得手とするのは能く知られた所です。それは長期音高記憶が強化されているため、相対的に準え辛い(つまり変質しにくい)事をも示すのであります。脳内の記憶とは別に、聴取する音は415Hzを440Hzだと感じてしまう。つまり、脳内にある440Hzの音を「実感」するには440Hzよりも高い466Hzが入って来ないと記憶と一致しないのです。勿論これを第三者の観測者から見れば、音高を高く採っているという風になる訳です。

つまり、絶対的な音高を高く採ってしまうのは被験者(聴取者)が本当は低く捉えてしまっており、それを脳内の記憶とすり合わせる為に同調させる必要のある音は従来よりも高い音を聴取しないといけなくなる訳で、茲での相対的な音高と絶対的な音高(※この絶対的音高は絶対音感という意味ではなく、誰が聞いても不変の絶対的な音高という事です)という事の違いを念頭に置いた上で、この手の研究を吟味しないと、きちんと理解できない事になるので注意が必要な訳です。

私はトーン・クローマとしてではなくおそらくピッチ・ハイトにて螺旋構造として形成されている(本来ならこういう音感の方が正常であるとも謂われます)という訳で、記憶が靡いてしまって変質する訳です。これは相対音感が働く事で準じてしまう訳であります。

トーン・クローマが形成されている無過誤タイプの真正絶対音感は、ある音を聴くとそれに対応する音名が脳裡に浮かぶ物なので、「あお」という言葉を聴いて「青」という文字の表象を浮べたりする事と同様の物です。音調性の変化は聴覚器官の変質から伴う物なので、記憶と物理的な聴覚と差異を生じてしまうが故に「差異感」を生ずる訳です。大概のケースでは聴取者は「低く」聴こえる様になってしまうので、低く聴こえてしまった音を「高く採る」事で異和感を解決するも、それを客観的に見れば音を高く採る事が「高く聴こえる人」として見られる訳です。勿論総じて半音の差として綺麗に生ずる訳ではなく、半音以下の微小音程や半音と全音の間とか3半音以上の巾を持つという事もある訳です。

処で、我々の耳は何故特定の音ばかりに物理的な共鳴をする事なく汎く響く音を捉える事ができるのか!? と疑問を持つ方がおられるかもしれません。先にも私が『医学大事典』(南山堂刊)の《音像説》の件でツイートしていたのですが、音響学方面で言う「共鳴」と「共振」は、実際には違う取扱いにて語られる物です。一般にはどちらも共鳴=共振ではあるものの、共鳴は整数次倍の振動に呼応する物を言いますが聴覚での「共振」は汎く存在する周波数を捉えるのは定常波が生ずるという事を意味する「共振」なのであるので注意が必要なのです。

スピーカーを例に挙げると、スピーカーの物理的な作りそのものが単に某かの特定の音だけに「共鳴」してしまうだけの構造だった場合、きちんと再生されない音が生じてしまう筈です。とはいえ、一応は周波数帯域はある程度隈無く再生可能であるのは、スピーカーの構造が円錐状であるからです。これが円筒・円柱状ならば特定の音にしか共鳴しない状況と言える訳です。凡ゆる周波数に対応させるべく「低い周波数から高い周波数まで」を再生できる様にするために円錐状になる訳です。勿論この形状を真っすぐな円錐ではなく対数曲線の様に反らして作る事ができれば再生として理想的な形状ともなる訳です。これは共鳴というより「共振」なのです。

ですから我々の耳は物理的に大きな耳を持たずとも低音域を共振してくれている訳であります。スピーカーの場合は、入力される特定の音に対して物理的に大きすぎるスピーカーを作った場合、その再生音は指向性として現れ、非常に鋭い指向性を伴った再生をしてしまう様になってしまう訳です。ですからある程度の指向性で隈無く再生するためのスピーカーの大きさというのは概ね決まって来る訳ですね。

耳というのも実はスピーカーが持っていた「円錐状」のそれが当てはまります。人間の耳に入ってくる音というのは99.9%は反射していて、残りの0.1パーセントのみを拾って聴いているのが実際です。その0.1%を隈無く拾う為に「共振」が必要なので構造的に「円錐状」という風に形作られている訳ですが、鼓膜の面積と鐙骨の面積の比は [17:1] になっているというのも実に多くの示唆がある比率だと思います。槌骨と鐙骨の面積の比は整数倍ではなく [1.3:1] という物です。この槌骨と鐙骨の共振が、振動比[7:5]の中立三全音と中立長三度(≒454セント)や不完全協和音程(=3度音程)の音程間に呼応する「情感」を伴う源泉なのではないかなと個人的に思う事はあります(※中立長三度より短二度+シントニック・コンマ程高い近傍値を意味しています)。

アロイス・ハーバの四分音律に依る19音音階のテトラコルド形成なども、450セントで形成し乍ら他のテトラコルドを100セントでディスジャンクトさせるという物も、そうした物理的な側面(振動比 [1:17] は4オクターヴ+104セント=転回して短二度、および [1:1.3] の振動比が中立三全音という関連性)からのフィードバックがある事には疑いの無い所でありましょう。更には各テトラコルドに包含される幾つかの中立音程が新たな音組織としての為の音脈となっており、「闖入」とも呼べるに相応しい新たな可能性が生じます。つまりこうした新たな組織は何も新奇性を採り入れたいばかりに近視眼的に新しい音脈を使っているのではなく、物理的法則からみても根拠のある関係から生じている物で、それこそつい先日、理研が発見した元素のニホニウムとしての命名がほぼ確定というニュースと同様に、遠い原子番号とて自然の摂理の範疇にあるのでして、倍音列にしても遠い高次の倍音や決して隣合ってはいない遠い関連性の整数比に見られるそれと同様の関連性に置き換える事も可能な物とみなし得る現実であると思います。そうした関連性を呼び込めるのも先蹤を拝戴しているからこそ結び付けられる訳であります。何も己が我が物顔で突然変異的に新しい物を採り入れた訳ではないでしょう(加えて、「テトラコルド」とはあくまで四度音程列を意味する物で、決して4音列ではない事もあらためてお判りになるでしょう)。

耳内のリンパ液の変質や基底膜の弾性変質などによってピッチ知覚の変化が伴うのは指摘されてはおります。とはいえこれほど迄に精巧な聴覚器官とやらも時代を遡った魚類の時代には、側線がこれに相当するのでありまして、触覚と聴覚は元は同じで側線へと進化し、それが体内に取り込まれる様に進化したというのは実に興味深い所ですが、最も興味深いのは触覚と聴覚が同一だったという事です。これが「共感覚」が起り得る起源を捉えた物とも呼ばれます。

視覚・聴覚を採ってみても、視覚以外の領域で起った神経刺激をフォーティスマと呼ばれ、視覚領域の刺激によって生じた聴感覚をフォーニスマと呼ばれる様に、絶対音感のみならず共感覚と呼ぶと

「それは嘸し御立派な感覚を有しておられる選ばれし者」かの様に取り上げられる側面もありますが、絶対音感の抱える「閉じたトーン・クローマ」の相対音感の悲哀なる現実と共感覚など強度の弱い者ならば誰しもが具備していてもおかしくはない事を、無学な人がこれを強調するので実に馬鹿げた側面でもある物です。眼ひとつ取ってみても冷たさを感じても温かさを感じないのであり、しかもそれはどの温度(絶対的な温度)で冷たさを感じるのではなく、平時との差異で生じているのでありますね。

視覚に於ても特殊な例を除けば我々が識別できる色の帯域は1オクターヴに僅かに充たない物で、音と比較すると非常に狭い帯域を細かく識別している訳であります。しかも真正絶対音感の無過誤タイプである閉じたトーン・クローマを形成している人というのは、どのオクターヴ相であっても同一である様に感じてしまう為、オクターヴは変わろうともドは赤とか、色聴という共感覚を増幅させようとする視唱・音感トレーニングが行なわれていたりする物ですが、ヴィブラフォンの特定の倍音(部分音)などきっちり1オクターヴでは循環せず螺旋律を含んでいるにも拘らず、こうした作用には無頓着になって閉じたオクターヴ社会を教育するのは多くの危険を孕んでいると私は思います。

己が知らない側面というのはオカルト的にすら映りかねない物です。自身の理解の範囲とあまりに乖離する側面という物は往々にして奇異と懐疑の目を向ける物です。また同時にそうした方面は平易とは対極にある物で理解に難儀する物です。とはいえ平易な言葉で済む虚偽の世界はどんなに時を経てもそれが正答に変貌する事はありません。我々は音楽の細部をどう理解すれば良いのか。そうした方面を覚える必要もないままに平易な世界に浸っていれば良いのか、それとも学び取る必要があるのか。それらを踏まえながら音の聴取とやらにも音調性の変化という現実があり、音高知覚ですら絶対音感・相対音感を正しく理解していない人が少なくない中で音調性に伴う「低く/高く 聴取する」という文面を皮相的に理解してしまう人が少なくないのも首肯しうる所です。多くの人が正答を出せぬ物だからこれを懐疑的に見る→故に否定するという姿勢をあらためる必要があるのではないかなと思う事頻りです。

2016-06-12 15:00