dim7とマイナー6th(♭5)での「見渡し」 [楽理]

一般的に、音楽に於ける「モード」(=旋法)という語句は旋法的音楽という事を意味しておりますが、この名称は凡ゆる音楽シーンにて旋法性を意味する物として理解はされるものの、ひとたび異なる音楽ジャンルとして見方を変えて「モード」たる実際を見渡すと、それらを俯瞰した場合に於ける各方面で生ずる旋法性を伴う音楽観の振舞わせ方として耳にする音楽とやらが全く趣きを異にする側面があるので理解には注意が必要であります。

モード(旋法)という共通理解があるにも拘らずジャンルに依っては音楽の細部が微妙に異なるという現実。所謂長調/短調とは異なる音組織にて楽音の振る舞いを演出する「別の調」などとも謂われたりもする物ですが、西洋音楽に於ける変格旋法と民族音楽が始原的に持っている旋法的振る舞いのそれとは違うという所はあらためて認識しておきたい部分であります。無論、ジャズ界で培ったモードというのは後者の民族的振る舞いを活用した物である訳です。ジャズでの体系は殆どのシーンに於て西洋音楽を準則としているにも拘らず、です。

例えばジャズに於けるGミクソリディアン・モードがあったとしたら、ジャズ側の解釈が先にある人であるならば「G音を主音と想念しつつ長音階の類の様に振舞わせ乍らも長音階では生じない第7音が導音化せずに長旋法下主音としての振る舞いを固守する」という風に捉える訳です。

長旋法下主音の場合、主音の全音下に第7音の存在を示唆する「長旋法」の存在を示唆するので、少なくともヘプタトニック音列での第3音は長三度、第7音が下主音としての短七度を備えた長旋法系統を視野に入る旋法の意味であります。概してミクソリディアンを視野に入れる事となります。

それに加えて「長調下主音」とした場合は「長旋法下主音」とは少々変わり、メロディック・メジャー・モード(=旋律的長音階)を視野に入れた意味となるので、旋律的長音階はご存知の通り通常の長音階の第6&7音が半音下がっているのであり、当初の投稿時では当該箇所を「長調下主音」としておりましたが「長旋法下主音」とあらためましたのでご容赦を。

更には、Gミクソリディアン・モードとはいえこの音組織はハ長調と全く変わらない為、G音を主音とする時に「G7」と鳴らしてしまうと主音が落着く事無く進行してしまいかねません。ですからモード社会では音組織が共通する長調・短調の振る舞いをなるべく避ける様にする必要がある為、長調・短調が元来持っている属和音の振る舞いをモード社会では回避したり中和する様に用いるのが旋法性をより一層際立たせる物でして、そこには弱進行という要素や三度音程堆積に依らない和音体系なども視野に入って来る訳です。

ですが、西洋音楽での変格旋法というのは現今社会で謂うGミクソリディアンというモードが存在しても、Gミクソリディアンたる第7音(=f音)を固守するのではなく、Gミクソリディアン上で生ずるⅤ度(=d音をⅤとする)たる状況下では主音(=中心音)たるG音へ下方五度進行という振る舞いを態々起させるのが慣例となっていたのです。ですからGミクソリディアンというモードでありながらGミクソリディアン上での「Ⅴ→Ⅰ」という様な状況を態々局所的に変化させて用いていたのでf音はfis音へと局所的に変化させられていたのです。

つまるところ現在の和音体系にてそれを表わすとすれば、Gミクソリディアンというモードであり乍らもD7→Gという状況を作って主音から上行に「五度」(※五度は完全五度)つまりそれが「ドミナント」たる様相を呈する事が重要だった訳です。そういう事から、西洋音楽でのGミクソリディアンというのは全体的に見渡すと「fis音=(F♯音)」が生ずる事があった訳です。ジャズ/ポピュラー音楽におけるモードの理解からすれば、この第7音の変化には疑問を抱くかもしれませんが、実際にはこうだった訳です。これが「導音欲求」の原初的な側面です。

通常我々が一般的に取扱う教会旋法に括られるヘプタトニックの音階中には増二度音程の無い平準化された音並びであるので、それらの音並びでは現われない臨時的な歪つな勾配を用いる為には臨時的な変化としての補助が必要となる訳です。ドッペル・ドミナントと称されるⅤのⅤ、ジャズ/ポピュラー社会で謂うなればC調の「D7→G7」の事ですが、本来ならⅡ度上はDm7がダイアトニック・コードである訳ですが、このコードの第三音を半音上げて(=F♯)まで使用したかった世界観を実現する為に用いられる一つの例です。

長調にてⅡ度がⅡ7に変化すると、属音への上行導音が導音欲求として現われるのですが、西洋音楽に於てこの導音欲求は非常に密接な関係を持っているものです。ドミナントのドミナント。つまりドッペル・ドミナントなのでありますが何故西洋音楽界ではこの導音欲求が深く拘っていたのかという事を先ずは端的に語る事となります。

西洋音楽の旧くからの体系をジャズ/ポピュラーのモードの取扱からすれば、Gミクソリディアン・モードであろうともⅤ→Ⅰを映ずる様な進行感を伴う時にはGミクソリディアンのⅤ度はDm7からD7に変じて導音欲求を充たす必要があったという事はあらためて瞠目に価する事であります。

ロクリアンが教会旋法に無いのは主音から完全五度に相当する音が無いからです。ですからフリギアを嘯くというフリギアの変格旋法という位置付けで、ヒポフリギア=ロクリアンだったのが実際です。メジャーをリディアンに嘯いたりミクソリディアンとして嘯いたりする様な用法として、旧くはフリギアを嘯く事が現今の「ロクリアン」と解釈する事が出来る訳です。

とはいえフリギアには「Ⅴ→Ⅰ」という導音欲求は認められませんでした。つまりは下方五度進行「Ⅴ→Ⅰ」にて生ずる「Ⅴ」の時に局所的に変化させるべく嬰ニ音を生じさせない、つまり上行導音を認めずフリギアは下行導音のみ用いるという例外が生じた訳です。ある意味ではフリギアの特権でもあった訳です。

フリギアはその後アンダルシア進行と呼ばれる様になる位に変化して使われる様になる訳です。つまり現今のフリジアン・ドミナントやスパニッシュはフリギアの変形で生じた世界観なのであります。これと同様な事がジプシー音階でも生じます。リストとバルトークのジプシー音階の解釈というのは違う訳ですね。殊にジプシー音階に関してはその後のバルトーク/コダーイの解釈に分がある訳ですが、教会旋法に於いてそれらの嘗てのジプシー音階の中心音の振る舞いの解釈の違いを喩えると、Aエオリアン or Eフリジアンの違いに見られるようなものです。更に他のヘプタトニックの例で附け加えるならば、Aハーモニック・マイナーにおける和声的短調たる世界観の振る舞いとEフリジアン・ドミナントにおけるE音を中心音とする旋法的振る舞いのそれらの主従関係はどちらにあるべきか!? という事を論ずる様なものです。つまりはロマ音楽に対する音楽観に於ても少なくとも次の様な譜例に見られる様な旋法的中心音の振る舞いとして解釈される使い方があった訳です。

前掲のハンガリーの旋法というのはエドモン・コステールも自著『和声の変貌』に於ても同様に述べられているものの、それがハンガリアン・マイナー・スケールのモードとして中心音を変じて生ずる旋法とまでは語られてはいないのは言葉が足りないと謂わざるを得ない点でもあり遺憾であります。先の譜例を今一度確認するならば、そのハンガリーの旋法とする「1」番たるや、「2」番である所謂ハンガリアン・マイナー・スケールとして周知される物と中心音を変えている物という事があらためてお判りになる事でしょう。今こうしてブログ上で述べている音階の名称と図示した譜例とは名称が異なっているのは、譜例の方ではWolfram|Alphaに準拠した名称にしているからです。ハンガリーの旋法とて所変われば「ダブル・ハーモニック」や「ハンガリアン」だのと呼ばれる訳でありまして、広く周知されていないが為に統一的な名称で語られる程でもないとされているのが現実です。とはいえ、音階の名称とやらに拘泥する事よりも、音そのものの配列の方を優先している事でもあるため、音階の名称というのが二の次になり所変われば名称が変るという部分には納得せざるを得ない側面も同時に感じ取る事が出来ます。

ハンガリー系の音階には「3」番の様な第7音と第2音にて「増三度」(※完全四度の異名同音)が生ずる奇妙な音階もある物です。Wolfram|Alphaでは「Hungarian major」と呼ばれておりますが、この音階の第2音を主音とするスーパー・ロクリアンに近似的な並びとなる物で、ジャズ界の皮相的な連中は人造的な長音程と短音程の混合となっただけのオルタードばかりを有り難がって、スーパー・ロクリアンやハンガリアン・メジャーの第2音のモードで生ずる「減四度」をメジャーと読み替えてしまう悪癖を払拭できぬ輩が非常に多い物ですから、スティーリー・ダンの「Black Friday」に潜む減四度をも読み取れずに居る様な耳と為して了う様では、とてもじゃありませんが、ジャズにて耳を鍛えたとは思えない程陥穽に陥ったジャズ屋が多く産まれてしまった現今のジャズ体系は今一度反省すべき点が非常に多くあると謂わざるを得ない悲しき側面もあったりもします。異名同音であろうとも減四度は決してメジャーではないんですよ(嗤笑)。

減四度がメジャーと同等の音程位置にありつつも、ハンガリアン・メジャーの第2音をモードとした場合の第2音(=短二度)はもとより第3音(=短三度)の音を、きっちり12等分平均律の短三度で採るのではなくセプティマル・マイナー (septimal minor third)や他の中立音程に依る「低目の短三度」を採る様な場合に減四度の存在というのは非常に能く理解される筈でしょう。これの意味が判らなければ減四度の存在意義を体得する事は不可能です。

「既知の音階の一部を微小音程として変形してしまったら、それは別の音階ではないか!?」

と疑問を呈する方も居られるでしょう。仮に、長音階の第3音を奏する際に短三度に相当する所から長三度へポルタメントさせてみたり短三度と長三度の間の中立音程から長三度にベンドしたりチョーキングするという例を挙げてみた場合と照らし合わせると、そうした細かな「ゆさぶり」をかけて奏する事が否定されてしまう様な物で、先の疑問など杞憂でしかないのが現実です。しかし器楽的素養や音楽の実践に乏しい連中はこうした方面を理解しづらい為か、己の理解しにくい物を是と捉える事なく忌避する傾向があり、そうした忌避する欲求はヒステリーとコンプレックスに満ちた心理を伴わせる為、現在の様にネットで自由に発言の場を与えて了う様な状況ではヒステリックな声の大きさで過ちをも正答としてしまいかねない様な威圧的に多勢を振舞って客観的判断に乏しい者の同調を情動的に巻き込む事で正当性を得ようとする輩が多いのは大変遺憾な事でもあります。

そうした輩を多く生み出してしまっている理由の一つとして例を挙げるならば、単に短三度の響きを12等分平均律での300セントに採る人があまりにも多い為(※実際には、調律された響き・アーティキュレーションに伴う微小音程的揺さぶり等と、狂ってしまった調律との間に生ずる「同音程の差異」を判別できないという体得の仕方に問題がある)、長・短の三度周辺にある中立音程の世界観を熟知せぬまま、ひとたび音度を変えた減四度の振る舞いを単に「メジャー3rdと同一」と思弁的に理解してしまう輩が多いからこそ、微小音程の採り方を吟味せぬまま机上で微小音程を実践する事もなく音楽を捉えてしまうが故に、実際にそうした音楽に遭遇した時は耳から入って来た音が頭に到達する時に12等分平均律に均されてしまうという「曲解」が起きてしまっている事に気付かぬ陥穽に陥っている事を何時になったら気付く事が出来る事でしょうか(嗤笑)。近い内に中立短三度関連に就いては亦述べる事があるでしょうが、こうした状況を踏まえた上で「短三度と減四度」が生ずる音列にはより一層深い注意力を以て理解され度し。

導音とは広く周知されている意味合いとして、《隣接する音に対して「半音」で寄り添っている音》の事ですが、以前にも述べた様に導音は全音の物もあります。全音を導音と捉えるケースというのは非常にレア・ケースなので殆どのケースにて「導音のクサビが打たれる(=臨時記号に現れる様に半音変位させて半音音程を作るという意味合い)」という言葉が意味するものは、ターゲットとなる音に半音音程の勾配が作られた、という風に理解する事が適切です。

扨て、先に挙げたハンガリー系統の旋法のそれらに特徴的な事は「増二度」音程が含まれているのが顕著な物です。つまり、全音と半音という比較的平準化された配列とら異なる「歪つ」な並びとして形成しているのです。基の音組織として歪つな状況であるという事は臨時記号で現れる様な変化を伴わせずに歪つな状況を固守する状況であるので、こうした線(=旋律)に和声感を伴わせるとすると、強制的な薫り付けが為される事になります。その「薫り付け」とは、変化和音(※次に図示する諸井三郎に依る変化三和音を今一度参照され度し)を強いられるという事を同時に意味するのです。

教会旋法における変格旋法の取扱いに於ても、実際には可動的変化が用いられた訳です。つまりGミクソリディアンであってもfis音が可動的変化として現われる。このfis音が度々生ずる親近性を蔑ろにしたくはないという状況から嘗ては8つ目の階名としての地位を与えようとまで議論された程だったのです。それとて今から1000年も昔の事ですが、とはいえ西洋音楽の歴史はそのような状況から培って来た状況が今在るという事をあらためて認識しつつ、現今のジャズ/ポピュラー音楽界隈でのモードの取扱と嘗ての西洋音楽の変格旋法でのモードの仕来りが実際には違うという事も同時に理解しておかなくてはいけません。殊にジャズ/ポピュラー界隈だけしか知らない者はこうした側面を近視眼的に捉える傾向があるので注意が必要です。

私のブログでは「導音欲求」(=Leittonbedürfnis[独])という語句が頻発すると感じて居られる方は少なくない事でしょう。導音というのは先述の通り、狭義では主音に最近接となる《半音》の音程で生ずる上行導音及び下行導音という役割を与えられている物ですが、導音は実は半音ばかりではなく全音の物も広く見渡せば生じますし、主音に上行導音とする為の第7音だけに与えられた地位ばかりでもありません。フリギアのⅡ度は下行導音として重要な役割を持ちますし、何より自然短音階の第6音も属音への下行導音という重要な役割を持っている物です(※故にドリアは異端でもありますが、西洋音楽に於いてはドリアが短調として先踨を拝戴し先行的に用いられており、短調の終止和音もピカルディ終止だった)。こうした例を鑑みれば「導音」は主音に最近接するだけの物ばかりではない事はあらためて理解できるかと思いますし、何よりノン・ダイアトニックという和音の変化が起っている際に生じた「オルタレーション」の際には、その「最近接の音」は必ずしも主音や属音を向いた物ではない事も同時にお判りになる事でしょう。

例えば長調の主和音たるトニック・メジャー。これはトライアドの体ならば単にメジャー・トライアドでしかないのでありますが、これが副七の体(属七以外の和音の事)の場合は7度音を得る事になります。通常ならば七度音を与えればハ長調の主和音ならば「C△7」というコードになりますが、ポピュラー音楽などでは非常に多い例としての「音楽的段落」がサブドミナントの世界観に高潮点があり強調される様なシーンでは、先の長調主和音が「Ⅰ7」という風に七度音が短七度にオルタレーションされるとコード表記としては「C7」という風に変化し、それがⅣ度たる「F△」に進行するという例は能くある事です。それらのコード進行は「Ⅰ△7 -> Ⅰ7 -> Ⅳ△ …… (Key in C)」という風に表わす事ができます。J-POPでの好例はTUBEの『シーズン・イン・ザ・サン』のサビ部分が顕著でありましょう。TUBEのそれはキーが変ニ長調(=D♭)だったかもしれませんが、移調してお考えになれば直ぐに理解できる事でありましょう。

扨て、前掲のコード進行「Ⅰ△7 -> Ⅰ7 -> Ⅳ△」での導音欲求とは何処に起っていたのかと言うと、「長旋法下主音」が生じたのですが、ご存知の様に先行和音は長七度音である音階固有音の導音の性格を持つ音が半音下がってオルタレーションし、その後サブドミナントの性格を持つⅣ度上の和音の第3音となる下中音に着地している訳です。つまり、これは下行導音の性格を持った導音欲求なのであります。

茲での認識として重要な事は、トニックがドミナント7thコードという風に変化した「変化和音」の地位は厳密には局所的に機能が変化している事を理解しなくてはなりません。トニックのコードが局所的に調所属が変わったのであり、その時点で実際にはトニックの地位は変わっており、別の調性の拝借でもあるのです。こうした局所的な調所属の変化は概ね関係調に現われる属調、下属調、同主調には非常に多く頻発する物です。これらの近親調の音脈の導出が起るのは、異なる調性の音組織の一部を共有し合っている為に起る訳です。しかもそれは、基のテトラコルドから別の調性のペンタコルドに読み替える事に依って局所的に調所属が変化することによって生ずる世界観の変化なのであります。「ド・シ・ラ・ソ」というテトラコルドを「ド・シ♭・ラ・ソ・ファ」というペンタコルドに読み替えると、局所的に下属調の調所属を拝借する状況と等しくなる訳です。それが「Ⅰ7」を作り上げている状況でありますが、ディグリー表記が「Ⅰ」を固守しているからと言ってこれがトニックである訳ではないのです。臨時的にこれはドミナントである訳です。

ドミナント・コードという物を突き詰めれば、それは不協和音の体であるならば長三和音+短七度の形に属する様な形でなくとも良いのです。厳密に求められているのは「不協和音→完全和音」なのですから、その完全和音の体は、完全音程と不完全協和音を持ち合う和音であるので、協和音へ行き着く先行の不協和音が律儀にドミナント7thコードでなくとも良いのです。ハ長調における「C△」に解決する直前のコードが「e・f・fis・gis・a・ais」という構成音で作られる和音であっても何ら問題は無いのです。

なぜならば、音階としての起源は確かに主音から上に完全五度・主音から下に完全五度という各々が「上属音/下属音」という風にして2オクターヴに亙る「大完全音列(=シュステーマ・テレイオン)」が構築された物であり、これを単音程即ち1オクターヴ内に転回して音の構成を見渡すと、[ド〜ファ] [ソ〜ド]という夫々完全四度音程となるテトラコルドの2組が生じて、各テトラコルドは全音で隔たれ(=ディスジャンクト)て形成されているという所から端を発しているのですが、その後の調性観念やら導音欲求の起りなどから関係調やらの近親的な相関が構築されていく時にあらためて「音階」という物を理解すると、実は西洋音楽での音組織は2組のテトラコルドで形成されているのではなく、1組のペンタコルド(5度列)に対して1組のテトラコルド(4度列)が夫々共通音として共有する(=コンジャンクト)する事で形成されているというが判るのであります。

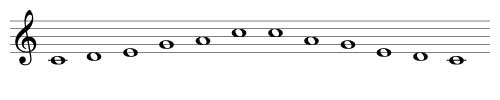

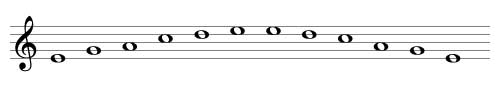

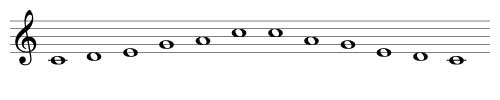

つまり、ハ長調は[ド〜ソ]というペンタコルドに対して「ソ」の音を共有(コンジャンクト)する様にして[ソ・ラ・シ・ド]というテトラコルドに依って構成されて居り、ヘ長調は[ファ・ソ・ラ・シ♭・ド]というペンタコルドと共にハ長調と共通する[ド・レ・ミ・ファ]のテトラコルドを持ち合って形成され、ト長調は[ソ・ラ・シ・ド・レ]というハ長調と共通するペンタコルドと共に[レ・ミ・ファ♯・ソ]のテトラコルドを持ち合って形成されているのです。それが次の例でして、過去にもヒンデミットを取り上げた時の2種の三全音を語る時に例示した事もあるものですが、再掲すると次の様になっている訳ですね。

すると、西洋音楽に於ける「調性」というのは、その音組織の中に関係調となる近親的な調性の一部を内在していると考える事ができ、これは私の手前勝手な解釈ではなく、西洋音楽というのはこの様な歴史を通じて形成されて居る物なのです。確乎たる証拠が必要でしたら平凡社刊『音楽大事典』の1555頁の「テトラコルド」について目を通されてみるのも宜しいかと思われます。

これらの事を鑑みるとジャズというのは本来、ブルー7・5・3度が生じたのは西洋音楽の主要三和音を用いつつもそれに附随する音を直視せずに「訛り」を持って下行変位したにも拘らず、他方ではツーファイブ進行に見られる和音の下方五度進行たる動的進行が結果的に西洋音楽の下方五度進行と強固に結び付いてしまって、折角の旋法観や弱進行観とは対極の下方五度進行で生ずる導音欲求に対する方向にやたらと推進力が増してしまう様な負荷がかけられてしまった訳です。ジャズを会得しているとは言い乍ら卑近な体系ばかりをいつの間にか体得して了っているだけのジャズ屋の音楽観とは、概ね下方五度進行の音脈の強い呪縛に捕われて了っている輩に具わってしまって居る物です。こうした人達は和声的な色彩はジャズ特有の重畳しい響きを体得しつつも、その和音から導出される進行感という物が卑近な所に収まる物が多く、又、モード・ジャズよりもビバップ迄の音楽観が精一杯という人達も多いのも共通する所でありましょう。

バップの頃ですらドミナント7thの後続に現われる進行感を忌避する様になったが故にモード・ジャズを志向する様になって、導音欲求を案じさせない音楽的な暗喩を込めた中で多くの音脈を探究する手法が苦手なのは、耳にやさしい「導音欲求」が極めて稀薄(背いている)であるからなのです。

まるでモードの理論を推進させたとばかりに強弁するジョージ・ラッセルの「リディアン・クロマティック・コンセプト」とやらは、コンセプトがモードでありつつも、実際には近親調のペンタコルドの呪縛を自身の器楽的素養からは過去の体系を読み取る事ができずに机上の空論で思弁の世界だけを繰り広げて強弁していただけの事で、実際には浅学に陥ったジャズ屋の与太話であるという所をきちんと確認しておかなければなりません。

とはいえ、アイオニアンをリディアンの様に嘯く、アイオニアンをミクソリディアンの様に嘯く、こういう聴き方または耳がそれを是認する事自体には何の責任も無い。長い目で見れば「長調」という聴き方自体が変わるのかもしれない(※長調がミクソリディアン化するような)かの様に好意的に捉えた中でリディアン・クロマティック・コンセプトを断罪したりはしない人が居た事に非難の矛先を向ける必要も無い事でしょう。武満徹がそうですが、武満徹として音楽を広く見渡したからこその好意的な立ち居振る舞いであった訳ですが西洋音楽をある程度知るならば、武満徹の姿勢を論って「リディアン・クロマティック・コンセプトは正しい」と強弁する事は罷りならない事であります。

西洋音楽の世界でも何世紀も前に苦悩した調性観。それが一人のジャズ屋に依って音楽観が変る訳でもありませんし、寧ろリディアン・クロマティック・コンセプトというのは、リディアンを中心とした音組織にて生ずる近似的な体系から多くの近似的な音脈を開拓しようとしている筈なのに、元々の世界の発端が属調方面を中心音に据える見方をしてしまっては支離滅裂になってしまうのですね。

調性における「属和音」の振る舞いというのを今一度語りますが、属音であろうとその他の音であろうと、純音を除く凡ての音は倍音の組成の影響下にあり、それらの音が「属和音」たる自然倍音列のその影響を受けている訳です。ドの音を奏しても倍音列にはドを基本音とする倍音列からその音を根音とする属和音の薫りが現われますし、レを鳴らしても同様に移高された倍音列を伴わせて出来ます。ミ・ファ・ソ・ラ・シを鳴らしてもそれらは移高された倍音列を耳にする訳です。

併し、総ての音が属和音たる倍音列を持っていたとしても総じてそれらがドミナントとしての地位を得る訳ではありません。なぜならば、《ドをトニックとして聞き、ソを属音として聞く》時の世界観がある時、属音としての地位は「ソ」に与えられるように調性的指向は倍化する様にして強化されるのであります。

ジョージ・ラッセルは「ソ」の音を「ド」として聞く世界観にて世界を構築してしまっているので、ハ長調の重心がト長調にあると言うのはヘ長調の重心がハ長調にあるのと一緒で、彼が「ハ長調の重心はト長調だ」と強弁して已まないのは「ハ長調の重心はヘ長調だった」と言っている事と同じなので実に莫迦げた世界観と強弁から成立させてしまっている最早ギャグでしかないのですね(嗤笑)。

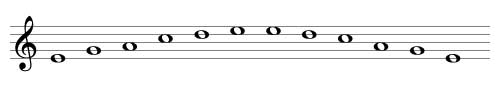

それでもジョージ・ラッセルの世界観が「或る程度」成立するのは、我々が旋法的な「嘯き」方を自然と受け容れるかの様にして経験則から音楽を斜に構えた向き方を会得しているが故の事(※次の譜例及びサンプルに見られる「ヨナ抜き」と称されるドレミソラの音列の各音はどれもが中心音として振る舞う旋法として耳にする事ができ、各旋法は夫々異なる性格を有している事は器楽的素養が浅くとも峻別が可能)であり、旋法的な振る舞い方を知るならば属音の振る舞いを避けるのが近代的な嘯きなのですから、そこに「属調」方面の重力は利用しないで、寧ろ下属調側の四度方面を逃げ水の様にして際限無く追う事の方が旋法的であり、また「投影」の音脈を導出しているのであるから、ジョージ・ラッセルの謂う方向とはまるっきり逆の世界観の方が多様な世界観を生むと理解する方が音楽的には正しい向き方であると思うので、私はこれまでもジョージ・ラッセルを批判しているのであります。ひとつの物事から解釈できない狭隘な輩からすれば、ジョージ・ラッセルからヒントを得た事に真っ向否定されている様に思われるかもしれませんが、これが音楽の史実の実際なのです。

ハ旋法

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

イ旋法

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

ホ旋法

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

ニ旋法

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

ト旋法

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

上方倍音列が、和音を構成する音社会に於て多くの貢献を遺して来た側面はあります。しかしそれは調性が完全5度の累積を繰返すようにして辿る音脈とは全くの別物であります。

仮に我々が果てしなく続く上方の倍音列を完全5度音程の累積を手懸りにして導出しているのだとしたら、短七度の音は規準とする音から10回の累積を繰返さないと現われて来ず、上方倍音列では第7次倍音として比較的「低次」に大きく平均律から外れる物の、これを7度音と同等と見做す因果関係とは丸っきり異なる訳であります。5度の累乗という事は5(n)という冪乗でありますが、上方倍音列との連関として作用していた現実は旧くは3度の累積つまり3(n)という冪乗(三分損益法など)であった事も知っておかなくてはならない所でありましょう。

また、単純な整数比が隣接し合う比率とは異なる [5:7] [10:7] [8:11]やらの音脈というのも五度・三度音程を頼りにして求められた物ではありませんし、何より五度音程ばかりに拘泥してしまい5(n)という冪乗を今一度考えれば、完全五度累積に於ける螺旋構造にてオクターヴに回帰しないシントニック・コンマを生じてしまう事に依り結果的に完全五度は均される事を思えば、五度方面に通ずる音脈への思索や欲求の起りというのは、関係調にある共有するテトラコルドをペンタコルドに読み替える事の近親性の現われであり、五度ばかりを累積しているだけの物ではないという事がお判りになるでしょうし、ドミナントにあるべき姿をトニックと読み替えるのであれば、それは単に近親調との関連性と現在地となる調性との余薫を漂わせた、脳裡に生ずる「余薫」を活用しただけの事であり、ジョージ・ラッセルの謂うドミナント側をトニックとする様な重心が具わっているという解釈は単なる転調感と原調観を併存させる事を強弁しているだけであるという風に理解が及ぶのであります。

これらの事を踏まえると、属調方面へ局所的乍らも一時的な転調感を欲する感覚というのは、基に根差していた強固な主音とは別に、属音に「帰着」する為に、属音に対して半音たる導音の役割という風に臨時的に音を変化させる事で、主音と属音という音楽的に確認する事のできる二つの強力な「極点」に対して音程としては最小の単位である半音の勾配を欲しがったからこそ生ずる訳であって、ハ長調に於てのドッペルドミナントとして「D7→G7」が生ずる時の「D7」でF♯音を欲するのは、F♯音欲しさに現われる欲求ではなく、G音に対してスムーズな勾配を欲するから生ずるF♯音という風に理解して欲しい訳です。つまり、ハ長調内にて常に輝き続ける超新星の様な役割としてF♯音が生ずる訳ではなく、こうした導出は上方の高次な倍音列から生ずる色彩的な物とこじつける事は出来ても実際には、横の線としての「誇張」が臨時的な変化を生み、そこで和音に変化が生ずるという事であって、ハ長調内にて常にF♯音を欲してしまったとするならばG7上では邪魔になってしまう色彩であるが故の「可動的変化」である訳です。

處が、先の様な《主音─属音》という二つの強固な極点ではなく《主音─下属音》という二つの極点で以て考えてみると、和音進行としてはトニックとサブドミナントの双方は弱進行ではあるものの、「旋法的」な嘯きの要素が現われて来ます。強固な解決感よりも虚ろな感じが演出される訳です。ですから和音進行としては強固なコントラストを得るというよりも茫洋で柔和な感じが演出される訳です。

そうした欲求が下属調方面に現われるとするならば、それは五度圏を属調側とは逆の方向へ累積する、つまり属調側からすれば五度累積ではなく四度累積と因果関係を探究するのと等しくなる訳ですが、音楽の欲求とは、上方の五度の累積側から生ずるノン・ダイアトニックの音を得乍らも、実は等しく下方の四度累積にも音脈を形成する様に欲求が向けられても決して異端な事ではないのです。

弱進行、六度進行(三度進行)、あるいは二度上行/下行の平行進行、これらは五度で生ずる属調側の方向で現われる音脈とは一際違う物であります。

和声感の充実または突飛な色彩を放つ為に生ずる、心に生ずる欲求というのは線的な可動的変化から始まり、その可動的変化が脳内では非常に大きなウェイトを占める様にして鳴り響く様になると今度は和声的な活用をする物です。

音響的な面で謂えば、3(n)で現わされる冪乗の関連性が重要だった事も鑑みれば、属調はいずれシントニック・コンマとして五度の真なる地位は揺らいで均され、3度の累積構造から上方の倍音との関連に深く関与した事を思えば、六度進行(三度進行)の音脈も決して無視する事はできませんし、四度の累積から生ずる二度は疎か、異なる四度音程構造から生ずる短三度というのが音楽の「陰」とも言える悲哀な印象を与える音脈を導出する訳ですし、下属調方面の先にある四度累積の溷濁した世界観との関連性は決して弱い物でもない訳です。

導音という役割をあらためて細かく語って来た訳ですが、時代を重ねると導音というのは解決しない導音の役割はありますし、導音が重複されるというケースもあります。ジャズ/ポピュラー音楽界隈で言えば、以前私が取上げたスパイロ・ジャイラのアルバム『Incognito』収録の同名曲「Incognito」の変ロ短調でのB♭m△9 -> B♭m7 というコード進行は顕著な例でありましょう。

導音の導出欲しさに和音の体までを変える例もあれば、導音が最近接の音へと解決しない例もある訳でして、そうした例に生ずる「和音」というのは機能的にはどういう振る舞いなのか!? という事もあらためて理解しておく必要があるでしょう。

仮にハ長調に於て、そこでのトニックはC△でありますが、この後続和音はトニックからの進行は何処へ進行しようとも自由です。ではCdim7というコードに進んだとしましょう。これは一部の皮相浅薄な理解である処では事もあろうに「トニック・ディミニッシュ」などと呼ばれている事もあるようで(彼等の謂う「トニック・ディミニッシュ」とやらはターゲットとなるトニックに先行する和音であるピボット・コードが根音を後続和音たるトニックと共通物として先に置かれる物の様ですが、これは後に縷述するので解説を待たれよ)、ついつい唾棄したくなる表現なのでありますが、これは先のCdim7はそれがディミニッシュ・トライアドのCdimであろうが、一時的に生ずる調所属の変化、つまり一時的な転調の「ドミナント」として考える事が肝要です。

通常減和音は、導音を根音に据える事で生ずる物でありまして、因みにエルネ・レンドヴァイの語る中心軸システムを例に採る場合、導音を根音とする和音はサブドミナント扱いになりますが、重要なのは導音を根音としながらも、それが減和音である必要は無いのが中心軸システムの見渡しなのであって、単なるダイアトニック・コードの世界観だけを結び付けない事が重要です。

古典和声の減和音が生ずる「導和音」は何故ドミナントなのか!? という事を語ると、それは「不協和」を齎す先行和音が後続の協和音へ解決する。その動きはドミナント→トニックであります。併し、後続がトニックである事が重要なのではありません。西洋音楽ではドミナントを形作る事こそがある意味では頂点なのであります。不協和があるからこそ、その次に協和が現われるという対比構造にて構築される訳です。ですから減和音が生じてそれが協和音へ「解決」となる動きがあれば、それは先行和音はドミナントの働きであるのです。

又、減和音という事はその時点でトリトヌス(トライトーン=三全音)を包含している事になります。ディミニッシュ・トライアドであろうが減七であろうが、ハーフ・ディミニッシュであろうがディミニッシュト・メジャー7thであろうが、これらは総じて当然の様に三全音を含んでいる訳です。

先述にもある通り、不協和音たる和音(※この和音がドミナント7thコードの体系ではなくとも)が後続の協和音へ進行するという状況であれば先行和音の和音機能としてはドミナントの性格が具わります。勿論主和音が一時的に変化したという風な解釈を以てしても、殊にジャズという調所属が極めて激しく変わる状況が齎される音楽シーンに於て「トニック・ディミニッシュ」などという誤謬が蔓延する様ではそうした体系に倣うポピュラー音楽も愈々終い哉、と思わせる程腐った解釈だと断言せざるを得ません(笑)。

恐らく彼等の言い分の中には次の様な物も見るのは推察に容易い事です。「モードという状況もあるのだから、その上でロクリアン・モードを視野に入れればロクリアン・モードのⅠ度の三度堆積型のコードは自然と減和音。故にロクリアン・モードのⅠ度(トニック)はディミニッシュである」

これは単なる詭弁です。3度堆積の和音を前提にしているという事はその時点で重要な原則が固守されている必要があります。つまり「完全音程があり且つ不完全協和音を包含する事」。これが3度堆積型和音に於ける「完全和音」の最低限の原則です。とはいえ「完全和音」とやらがトライアドを前提とするばかりでなく7・9・11・13の和音を前提にする時、特に複音程の領域に入る和音構成として堆積される時、9・11・13の和音というのはその堆積(=3度構成)の一部が省略されている事が多い物です。こうした状況を「不完全和音」と呼びます。

これまで私の語っている「完全和音」という呼称は長三和音・短三和音という括りで語っているのであらためて茲で混同されない様に強調しておきますが、3度音程堆積を前提とする和音構成に於て「協和和音」というのは長三和音・短三和音の2種(又はその転回)しかなく、他は総じて不協和音と呼ぶ物です。これらの「協和和音」は完全音程(完全五度)を有し、更に不完全協和音程(長三度/短三度)を持つ物でして、これらの「完全体」は普遍的であるため普通和音 [common chord] とも呼ばれる事があります。2種類しかない普通和音の体を私のブログではこれまで完全和音としているのでありますが、完全和音とはそればかりではなく、7・9・11・13度音の和音構成音の内何れもが省略されていない事を意味する物でもあるので混同されない様にお願いします。

西洋音楽での短三和音の転回形のひとつ「四六の和音」は実際には忌避されたりもしますが、トライアドにおける完全和音というのは前述の様に長三和音・短三和音の2種しかなく、他は「変化三和音」という事でしかないのです。では、「コモン・コード」という完全和音の第5音が省略されていた和音はどういう括りなのか!? これは某かの和音の一部と見做されるだけで作曲者の意図を待つしか他ありませんし、同様にコモン・コードの第3音が省略されていたらどう呼ぶのか!? というと、これは現今社会でこそ「パワー・コード」と呼ばれたりもしますが、厳密には「オープン5th」と呼びます。

パワー・コードは五度で弾こうがその転回の四度で弾こうがパワー・コードですし、パワー・コードに於ける「メジャー or マイナー」は想念或いは他のパートが補完するのが不文律となっている体系でしか無いのでして、正当な括りとしてはオープン5thとしての空虚五度、又はその転回の空虚四度と呼ぶのが適切なのですがロック界に茲迄求めるのは無粋な事でもあるでしょう。

シャイエが、なにゆえラモーが体系化しなかったのか!? と歎く和音に、属和音の導音が半音上方に変位(つまり今で謂うsus4ですが厳密には四度音は基の3度に戻る必要のない掛留とする和音)や主和音に9度が附加される和音(つまりadd9)の2種を自著『和音分析』にて語られております。こうした和音が実際には用いられていたのにそれらを体系化しなかった事に歎息しているという訳であります。無論、これらがあらためて注目されて用いられていたりする訳ですが(ジェントル・ジャイアントのアルバム『Free Hand』収録の「His Last Voyage」の終止和音など実に美しいadd9たるべき使い方)、和音表記の簡便さのためだけに和音の機能や解釈が歪められて了うという事こそが言語道断なのです。

しかし、長調の主和音の第5音が半音低く変化したとして(※便宜的には硬減三和音ですがトゥイレの硬減三和音の導出とは違います)、この和音をⅠの変化和音として固守する見方をしようとも、厳密にはこれをⅤの変化和音として見做すという風に調所属が局所的に変化したと考えるのが通例であるのです。

トニック・メジャーがよもや「トニック」という地位を固守したまま減和音の体を保つという解釈こそが可笑しいのです。仮に「Ⅰ」というディグリーを便宜的に固守する必要があり、後続和音が脈絡の希薄な遠隔調に転ずるという状況であれば、「Ⅰ」が如何様な変化和音に形を変えたとしても調所属が不明瞭であるが故に後続和音の調所属の確定の為に「Ⅰ」の解釈が守られたという見方は例外的にはあるでしょう。併しジャズの世界であれば調所属が頻繁に変わり、後続和音が遠隔調の音脈であり、ツーファイブワンを用いれば後続和音は協和音となる事もあり、その上で近親性など無関係に縦横無尽に調所属を変えるジャズに於ていつまでも原調の「Ⅰ」を固守した考えというのがそもそもジャズに根差した見方とは大きく異なる欺瞞に満ちた解釈と謂わざるを得ません。リディアン・クロマティック・コンセプトに於てもリディアンが発生する音度ディグリーをⅠと見做すそれと酷似する物があり唾棄したくなる所です。

基の形がトニックであった場合、それが変化和音として変化するならトニックを墨守する必要があるのか!? という事がそもそも理解する側を欺いていると謂えるのです。まあジャズとてマイナー・キーをドリアンで嘯くという「欺いた」事を行ってはいるものの、それは単に楽音を斜に見せているだけの事で、音楽的素養たる叡智を欺いている訳ではないのはお判りだと思います。トニックの場所にあった和音をどの様に変化させようともトニックとして墨守しようとする愚かな見立てと全く変わりない事なのです。「トニック・ディミニッシュ」とやらの莫迦な呼称は(嗤)。

例えばJ. S. バッハのBWV565で有名な、主音(ニ音)を基底にして、その半音下から減七が現われる [C♯・E・G♯・B♭]は謂わば上声部の減七は「ドミナントの抜萃」として解釈される訳です。つまり上声部のファンクションは「Ⅴ」であるのですが、主音「Ⅰ」を保続音(オルゲルプンクト=ペダルポイント)にして「Ⅴ/Ⅰ」というトニックの上にドミナントがあるという解釈になるのでして、上声部の減七というのは某かのコモン・コードがオルタレーションした挙動や欲求ではないので、上声部の減七ですらも某かのトニックからの変形と見てしまう事は愚かであると謂えるのはお判りでありましょう。

見かけ上、密集位置としてトニックの半音下から減七の分散が現れるだけの事であって、主音と同度から減和音に変化したり減七が発生するのとは違うなどと強弁する人が仮に居たとしても、コモン・コードが減和音に変化した時の調所属を見抜けないからこそトニックというファンクション(機能)を墨守しようなどという愚かな考えが起ってしまうのであり、トニックと同度に現われぬ減七であろうとも、そのファンクションを見抜けないのは、どこに減和音・減七が存在しようと同じ事なのですよ(嗤笑)。

中には、西洋音楽のそれと「トニック・ディミニッシュ」は違うなどと未だ懲りずに強弁する輩が居ると思うので、茲で更に断罪しておきましょう。ジェフ・ベックのアルバム『Blow By Blow』収録の「Air Blower」。

この曲の殆どはまるでホ短調(Eマイナー)に聴こえるかもしれませんが、これはブルース・マイナーであり、コード的な解釈をするならば常に「E7(♯9)」となります。とはいえメジャー3rd音の現出は少なく、和声的には殆どがマイナー・サウンドを固守し、横の線として現われる時にメジャー3rd音が頻発するという情況なので、言い換えるとマイナー上で減四度が生じているサウンドであり、特にブルース・マイナーの場合は、こうした見かけ上「マイナーの上に減四度」というそぶりの音が非常に多く存在するのが特徴的であり、ブルース・メジャーのサウンド(メジャーを強く意識し乍ら横の線的にはマイナー3rdを生ずるというYMOの「Absolute Ego Dance」の様な感じ)と比しても更に多様な世界観が生まれる物です。以前にもスティーリー・ダンの「Black Friday」にてブルース・マイナーにて生ずる減四度の妙味を触れたので記憶に新しい方も居られる事でしょう(BWV565のオマージュはYouTubeでの2:45〜の部分)。

扨て、先の「Air Blower」というのはメドレーとなる後続曲「Scatterbrain」の序曲的なポジションであり、「Scatterbrain」の調は変ロ短調であり、それに対して三全音転調を行う様な突飛な演出を狙っている「Eのブルース」であり、このブルースはEメジャーよりもEマイナー感を強く出すブルース・マイナーであるのですが、曲中盤で現われるマックス・ミドルトンの奏するローズ・ソロにてBWV565即ち「トッカータとフーガ ニ短調」に生ずる先の減七フレーズのオマージュとなるフレーズを移高させた物として、E音をペダルに、[D♯・F♯・A・C] という減七フレーズをプレイしておりますが、ここでの解釈は先の様なⅤ/Ⅰという解釈にはなりません。なぜならブルースの為、同主調(長調・短調)が混淆とする同位和音が生ずる情況である為、調性を同一視する事が出来なくなるからです。

「Air Blower」で生ずる減七は、結果的にワンコードであるため「E7(♯9)」は解決先の無い独立峰的に存在するドミナント7th系統のコードです。しかしこれは「ドミナント」ではなく主音という中心音で見るべき物で、且つ同位和音という同主調が両義的に存在する世界として見なさなくてはなりません。すると、ドミナント7th系統の和音とは雖も、ドミナントの半音下から減七フレーズが生まれているのではなく、協和音に解決しないドミナントコードを「和音進行の無い(制限された)属13の和音」と一旦見做す必要があります。属13という総和音が和音進行をしない情況となるならば、下方五度進行を一即多にされた様な物と見做す事も可能ですし、ツーファイブワン(Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ)も一即多にしているという情況です。こういう状況下での属13の和音というのは「不完全和音」の体をより一層強める訳です。

「不完全和音」というのは、先述の通り、3度堆積の一部が省略されている状況。つまり「Ⅱm7/Ⅴ」は属11の不完全和音でもあるとみなせますし「Ⅳ△7/Ⅴ」も属13の不完全和音と見做す事が出来る訳で、総和音を不完全和音として扱う所から分数コードという世界観が発展しているという事を今一度理解しなくてはならない訳です。

ドミナントがワンコードである以上、それはモーダルです。西洋音楽にて変格旋法に於てもⅤ度上での導音欲求が要求されたそれとも異なる民俗的としても見做しうる旋法性の世界です。

そうした旋法的和音は「トニックまたはそれ以外」という世界観で和音の体を振舞う事が肝要である為、態々ドギツい減和音(←ドミナント的要素を薫らせやすい)を主和音としてまで、仮にロクリアン・モードを構築しようとしても、結構な無理筋となる訳ですね。どうしてもロクリアン・モードというのを構築したいのであれば、和音を3度堆積で用いるという事が愚行でしかなく、こうした場合は四度和音の体系で和声的に茫洋としておき、横の線でモードを確定するというのが本当の意味でモードを旋法的に準える世界観である筈なのです。

処で、ロクリアン・モードが旧くは教会旋法で括られなかったのは先述の通りです。完全五度に相当する音が無いから、フリギアの変格として嘯かれる「ヒポフリギア」になったのでありまして、時代を変えれば、フリギアはアンダルシア進行として、スパニッシュやフリジアン・ドミナントとしても使われる様になったのでありまして、西洋音楽に於いてもブリュノーの『夢』はフリジアン・ドミナント的に耳に聴こえる事でありましょう。こうしてフリギア系統である旋法は発展して現今社会に現われるのであって、それとはまた別の所では増二度系統の旋法(つまりジプシー系統)の旋法も現われて来て多様性を増す訳です。

扨て、見かけ上長三度の第5音が半音低くなる「硬減三和音」を、トゥイレは減三和音の第3音が半音高くなった物として解釈する物があります。自然短音階 [ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ] の第4・7音が半音高くなった音階 [ラ・シ・ド・レ♯・ミ・ファ・ソ♯・ラ](即ちハンガリアン・マイナー)のⅡ度に生ずる和音 [シ・レ♯・ファ] こそが硬減三和音である訳です。

つまり、減和音は行き場が制限された(協和音へ進行する)為だけでも変化のある要素として減和音→硬減和音という変化を生ずる事もあり得る訳ですが、これらの和音いずれもはコモン・コードではありませんし、その後のコモン・コード(=同一コード)で進むであろうという調性的な示唆は感じ取る事があるでしょう。

減和音やその他の不協和音というのは、後続とのコモン・コードによって初めて対比が明確になるのでありますが、トニックから変じた変化和音がトニックを墨守するのではありません。

総和音という状況はつまり、リディアン・トータルとドリアン・トータルとして見る事が、三全音を複音程に引き延ばす事に依って多くの他の音脈の「作用」を齎す(※「闖入」と表現しました)訳で、三全音という化合物の「触手」が、遠隔的な音をも引き連れて来る要素を持つ音程として存在させられるからこそ、このトライトーンというのは調性社会という狭い枠組みの中で忌避されるばかりでなく、多義性を持ったドミナント7thコードをも用い乍ら、脈絡が極めて稀薄な音とて呼び込む材料として、ドリアン・トータルやリディアン・トータルとして見做す事は、結果として12平均律とは異なる「闖入」も示唆する事であって、ドミナント7th系統のコードを用い乍ら調性を欺いている事をごく普通に行っている事を考えれば、トニックとして強固なコモン・コードを堅持させずに減和音をトニックとして見做すトニック・ディミニッシュなる表現が如何に馬鹿げた物かがあらためてお判りいただける事でしょう。

先の「Air Blower」はワン・コードとたる主和音でありながらも、それをトニック・ディミニッシュ系統の断片やらとは到底呼ばない訳です。また、BWV565のオマージュとして生ずるフレージングも実際にはブルース・マイナー上で行われる事に依り、Ⅴの断片がⅠ度上に現われるという解釈も異なり、これはリディアン・トータルがⅠ度上に現われたと解釈する事になり、E音を「Ⅰ」と看做した時のⅣで起るⅣのエオリアン・トータルの「読み替え」と判断すべき事です。「読み替え」が意味する物は、E音から生ずるⅣがエオリアンを生ずる音度としても、これは結果的にドリアンともエオリアンとしても読み替えられます。なぜならEはEメジャーでもありEマイナーという長・短両義性を持った同位和音に依るブルースの構造であり、このE音はEアイオニアンともEミクソリディアンとも生じさせて、Eアイオニアンの際は7度と3度も下方変位のオルタレーションというブルー音度を生じた世界観であるからです。

その上で属13となるE13を想起する事が必要となります。ワン・コードである以上進行を伴わない和音が「不完全和音」として見做す事も視野に入る総和音という状況を想起する必要があるのです。その上で、E7を主音とするモードの「ⅡーⅤ」進行が一挙に同列化した事を考えつつ、そのⅡ度がセカンダリー・ドミナント化した時を考えると、F♯7という現われる事の無い思弁的な和音は、その第3音がE7の異名同音としてブルー五度(※実際はA♯なので増四度ですが)として五度の連関となる調域に当て嵌まり(これがブルースの音世界が西洋音楽の齎す五度の近親性に取り込まれる例のひとつ)、且つB7は♭9というエクステンションを纏い、それらが進行せずにE7上を主軸とする和音に音脈が浸潤する事で、E7とB7(♭9)が、五度音をコンジャンクト(共有)する様にして持ち合って生ずる訳です。

こういう状況は西洋音楽が齎して来た「五度の近親性」つまる所、テトラコルドをペンタコルドへ読み替えるという事が齎している作用でブルースの世界が更に多様化している事を意味しているのでありまして、結果的にはE音をペダルにしてBWV565とオマージュとした「見かけ上減七フレーズ」として [D♯・F♯・A・C] が現われる訳です。

しかし「Air Blower」の場合は何度も謂う様に、厳密にはBWV565の様な短調で生ずるⅤ/Ⅰとは異なる生じ方である為、見かけ上減七と見えるフレーズはE音から見たⅣ度上のA音から生じている和音がオルタレーションされてそれが減七の分散と等しく生じた物として見做す必要がある訳です。

「Air Blower」での主音E音をもしミクソリディアンが生ずる音度とした場合、それはAメジャーかAマイナーかの両義性のある(※両義的であるのはブルース・マイナーが有している同位和音の音脈を具える為)属音でを中心音とするモードである訳です。A音から3度堆積させて長・短双方の七の和音を構成してみて欲しいと思います。それがどの様なオルタレーションを生ずるのか。

そうすると、Aマイナーを想起した時にダイアトニック・コードとして生ずるC・E・G音は、C音を平行長調の主音として主軸を具えるC音を規準として見ると(これは基の減七フレーズに含まれるC音との整合性を取るための規準)、積み上がるその他の三度音体系が下方にオルタレーションされて居る事が物の見事に判る筈です。こうしてオルタレーションしてしまった音はC音から見た時の和音は既に減和音に変化されており、これはⅠ度から他調のⅦに置換されてしまう事を意味するのでもあり、ジャズ方面であるからこそトニックを墨守するという事は「いつまで原調を頼りにしてんだ!」と横槍が入って当然の事でもあります。

また、E7というコードを基に、その第5音をコンジャンクトとして短属九=「B7(♭9)」を生ずるのは、基がマイナー・ブルースを薫らせているからでもあるからでしょう。ですからE7もAメジャー系の属和音的な余薫を伴わせないAマイナー系統を暗に示唆するE7系統の薫りを伴わせているからこそ、マイナー感が強く現われている訳です。併しながらこれはEマイナーではなくEのブルース・マイナーである以上、ポリモーダル的要素を視野に入れてこうして俯瞰しなければならない訳です。

抑もジャズというのはツーファイブ進行をも稀釈化させた歴史を築いたのは、ドミナントが後続の協和音へ進行する卑近な感じを忌避した事である訳です。そこで和音進行は動的から静的である状況が求められ、ワン・コードを多義的に解釈しつつ、旋法的な和声の時にはドミナント観を避け、中心音として振舞う「終止感を伴う」という振る舞いを持つ和音とそれ以外、という風に茫洋な状況を欲する様に変化した訳です。ですから「G13」という属13の和音があった場合、これがワン・コードであれば「Dm7 -> G7 -> C」で生ずるフレーズをG13上だけで繰り広げてしまっても成立する訳です。

とはいえ、減七のフレーズというのは短属九の断片として、実際にはその強固なドミナント感の断片として形成される訳でありまして、調性感を強く匂わせるフレーズであるのです。ですから、そうした減七が生ずる音に何故トニックを感ずる事が出来ようか!? という事を多大な疑問として抱く事が正常な音楽観である事に間違いは無い事でしょう。

仮にイ短調においてE7(♭9)という短属九が生じたとしましょう。E音を省略すれば [G♯・B・D・F(英名)] という減七を生ずる訳ですが、これらの4音は如何様にも転回する事は可能ですが「F音」を仮に取ってみた時、これを「下属音」という人が居たとしたら、フツーに考えれば何たる詭弁だと思う事でしょう(平行長調でこその下属音であり、平行短調では短調下中音でしかなく、それは属和音に取り込まれている訳でサブドミナント機能が墨守されている訳ではない。E音が省略されようとも古典的調的余薫を醸す減七はドミナント機能を誘発する)。どうやればそれをサブドミナントだのと謂えるのか。減七や減和音を「トニック・ディミニッシュ」などと称する莫迦は、これと等しい事を強弁している訳です。

処が、浅学な連中は器楽的素養は乏しいですし難しい事を理解するのは骨が折れるので、平易な言葉で語られる方を正当であると見做してしまう事が往々にしてあります。判断が甘い事物に対しては、声の大きさ・数の多さ・平易な言葉の方を正解だと思い込んで了うという物ですね。

西洋音楽へのリスペクトを欠いた人達の音楽に関する器楽的素養というのは、そうした拝戴すべき先蹤に対して信奉する事もなく自身の感覚を優位にして或る程度の領域にまで辿り着いた人も少なくなく、寧ろ自身の感性が先人を凌駕していると盲信している嫌いもあるので、顰に倣うどころか過去の体系を重んじる事が二の次となりかねません。

とはいえ総じて凡ゆる音楽の大系を断罪する事など出来ず利用すべき物は利用せざるを得ない為、自身の歪曲にもびくともしない体系には肖り乍ら、己の感覚だけに基づいた手前勝手な解釈と主観をそれらに織り交ぜ乍ら音楽をひとたび語れば、真実の中に虚偽が含まれる事を覆い隠す事にもなる訳です。その虚偽が真っ赤な嘘なら直ぐにでも峻別可能なのでありますが、峻別する事が難しい、専門家が分析しても時間がかかる様な事に於ては平易な言葉で語られる様な真っ赤な嘘の方が人々の心には判り易く響く事も少なくなく、それが正解だと思われ結果的に誤謬が生ずるのは今に始まった事ではありません。

ネットでは殊の外多く、特に初音ミクのブームもそうした誤謬の蔓延に一役買って了った側面もあるでしょうし、「カノン進行」たる言葉とて、ひとたび「カノン」という言葉の意味をきちんと知っているならば、そうした名前で体系として存在する物では毛頭ない物でもあるのを、少々器楽的な言葉が己の器楽的素養を高める自負の後押しとなるのか、そうした言葉のパワーが独り歩きする事など珍しくもなく、それと同様にして一人の浅学な音楽屋が器楽的素養を曲解し僭称する事なども珍しくはないのが現今社会に顕著な悲哀な側面の一つでもあったりする訳です。

扨て、それでは最後に高中正義の代表曲のひとつ「Blue Lagoon」を取上げる事にしましょう。この曲のキーはEメジャー(ホ長調)でありますが、イントロは「Edim -> E△7」という1小節毎に繰返す物として知られます。無論、広く知られたこのコード進行は誤謬すなわち過ちなのであります。

まず最初に指摘しておきたい重要な部分は、「Edim」として表されるこのコードは減三和音ではありません。加えて、更なる多くの誤謬のひとつに《dimと表記される場合、dim7という減七を充てても問題ないのでdimもdim7も一緒と考えて差支えない》とする看過する事の出来ぬ誤った理解が蔓延って居り、そこにも正しい理解を得る為の危険性が孕んでおります。

私のブログでは「dim」は減三和音「dim7」は減七と厳密に分けております。しかも、dim7として充てる事が可能であるのだとするならば、「Blue Lagoon」ではそれが誤りとなるという事を、以前にも文章だけでは書いていたのですが、一部の人は図版を伴った例証ではないと理解に及ばないという悪癖を備えている物なので、これを機会にあらためて語っておこうかと思います。そうした浅学な輩の手前勝手な解釈を、音楽的な素養は欠いているクセしてネットの力だけは長けている様な輩にあらためて鉄槌を下す意味でも恰度良いかと思いまして(嗤笑)。

「トニック・ディミニッシュ」なる莫迦げた表現は、おそらく高中正義の「Blue Lagoon」が存在しているから、誤った理解をしているのではないか!? と思える位なのでありますが、先のコード進行「Edim -> E△7」は「Edim7 -> E△7」が適切なのでもなく、『Em6(♭5) -> E△7』とするのが適切な表記なのです。

とりあえず有名な曲なのでバンドスコアとかも出ていた様な記憶はありますが、私はそれらに目を通した事がありませんが、一応色んなアレンジを耳にした上で語って居ります。亦、バンドスコアなる物がこの世に存在してはいても、私はそのバンドスコアとやらは本人の監修又は自筆譜などでは無い限り、採譜者や編集者の主観が介在している事は往々にしてあると理解しているので疑い無く楽譜を読むという事はしないのです。

それでいて、これだけネットにパワーを漲らせる事が出来る昨今、このような正当な表記すらネットで引っ張って来れない様な状況を鑑みれば、相当誤った理解として蔓延ってしまっているのだろうという事は容易に推察に及ぶ訳であります。ですから今回あらためて語る訳ですね。

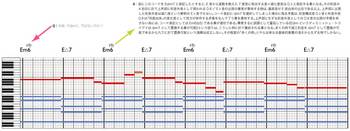

では早速次のピアノ・ロールを見てもらう事にしましょう。弱起部分を除いた3小節目のEm6(♭5)がポイントです。Q&A方式で注釈を付けているので自ずとお判りいただけるでしょうが、図示しているピアノ・ロール上のコード表記の解釈が適切なのであります(※ピアノロールのヴォイシングはYouTubeの例とは異なる便宜的な物)。

扨て、Em6(♭5)がEdim7であってはならない理由は何故なのか? それは図版の方の注釈でもお判りになるかと思いますが、こちらにも掲載しておきましょう。

『仮にこのコードをEdim7と表記したとすると、E音から度数を数えた7度音に相当する音=減七度音はD♭と表記する事となる。その和音の4拍目に於て上声部に和音外音として現われるD♯/E♭音の出現の事実が意味する物は、基底音がE音由来の出自である以上、上声部に出現した和音外音は減八度という解釈のE♭音でもない。

コード表記にdim7を選択してしまった場合に陥る矛盾は、和音構成音D♭音と和音外音D♯は「同度由来」の変化音として双方が併存する矛盾を生んで了う事を意味する。上声部に生ずる和音外音としてのD♯音の出現が矛盾を来さない為には、コード表記としてはEm6(b5)である事が適切である。畢竟するに誤謬として蔓延している《Edimというディミニッシュ・トライアドはdim7として置換する事が可能》という誤りは、こうした例に於て棄却される事となる。多くの例で減三和音をdim7として置換が可能であるから凡てに於て置換可能という演繹は成立しない。その程度の「多くの例」とやらは単なる器楽的素養の浅さから生ずる物でしかない.』

これがその理由です。換言すれば、Edim7を充てた場合、七度音=減七度の次は増二度隔てて主音に帰結する事を示唆する訳です。七度音の次は八度音なので、完全八度=主音より低い音が八度の同度由来として減八度とかが完全八度と同居して存在する訳もありませんし、12等分平均律を跳び越して微小音程となる微分音の中立音程が発生する状況でもありません(笑)。

然し乍ら事実として、上声部に現われるストリングスにはD♯もしくはE♭音が横の線として奏でられている訳です。この音が4拍目という弱拍であろうと他の強拍にあろうと、和音がEdim7とするならば、その音が併存するなら完全八度がオルタレーションする状況ならまだしも、そうした流れではなく [cis - dis] として線を追っているのは明白なのです。ですからこの音は「D♯」であるべきで「E♭」の解釈はできない訳です。百歩譲って「E♭」だったとした所でE音から局所的に変化したというキッカケは全くありませんし、仮にE♭音だとしても、和声的にはE音と同度由来となってしまう為そうした同度由来の音が併存する様な状況に和音表記は充てられる事はありません。

勿論ジャズ/ポピュラー界隈の和音表記の仕来りも、メロディを除外した上でメロディに彩りを添える「伴奏」という観点で和音を、多くの人に対して共通理解とする響きを手軽に示唆する物ですから、コード表記に対して総ての役割を与えるというルールという訳ではないというのは私自身重々承知しております。併し私は「和声的なアンサンブル全体」を視野に入れて必ず語っているので、そうしたスポイルを促してしまう様な事が無い様にわざわざアンサンブル全体の和声感として、便宜的にコード表記をしているのです。

権利関係など凡てが許される状況でしたら、コード表記で済まそうとせずに譜面にした方が楽な訳ですが、譜面では起す事が無理な場合はコード表記に拘り、時にはピアノ・ロールを用意するというのが前提となっているが故のコード表記の論述なのであります。

譜面すら読めない人がDAWを取扱い、コード表記の体系だけは知っているという人も珍しくない状況です。それらを鑑みた時、コード表記から読み取る事の出来ない「和声的な音」を考慮に入れているからこそ、私が示すコード表記は複雑化してしまう物でもあります。しかし、山下達郎の「土曜日の恋人」のコード表記のそれは、私のとは別の、ググッてすぐ出て来る類の物は2つ目のコードはC7(♭5)と表記されてしまっている事でしょうが、申し訳ないけれど、原曲にはその和音表記にて構成されるe音など全く入ってはいないんですよ。

私は、ありもしない音をコードに附す事はしません。個人的主観の類推からありもしない音を附すなど言語道断であると考えるからであります。

果て扨て、「Blue Lagoon」は減和音から始まるとは言えそれをトニック・ディミニッシュなどと謂えるでしょうか!? E音をペダルにしているだけでそれには全く根拠がありません。なぜなら「ブルー・ラグーン」で生じているEm6(♭5)たるコードも、他の某かの「短属九」という和音でのE音を根音としつつ不完全和音としての姿で体を為している和音と考えるからです。そこで私が類推するコードを便宜的に表記するなら「C7(♭9)/E omit 1」つまり、C音を根音とする短属九の根音省略形で、元々に具わる筈のC7(♭9)は下方五度進行を使用としていない弱進行(六度進行)をする類のドミナント7thコード系統の振る舞いとして捉える必要があると考えるからです。

つまり茲での短属九の調所属はFマイナー(ヘ短調)で生ずる短属九であり、その平行長調=変イ長調(=A♭)とホ長調(E)同士に依る調所属の変化が齎している世界観なのである、という風に考える必要があるでしょう。「Blue Lagoon」の場合、その類推し得る短属九の根音のC音が全く鳴らされぬ省略となっているが故に和音表記としては根音省略としての形として表記する必要は無く、結果的にE音を根音とする形となっているだけであり、E音を根音とする和音として見立てたとしてもdim7では駄目なのです。マイナー6th(♭5)なのです。

もしもC音を省略していない世界観で考えるならば、C7(♭9)コード上にて、ストリングスが弱拍で♯9th相当の「D♯」を横の線として使っているという解釈になるのです。仮にストリングスが和声的に「D♯」音を使っていた場合、和音表記としてはイチから考え直す必要はありますが、C7由来で考えるとすると今度は♭9thと♯9thという同度由来の音が同居してしまうのではないか!? と思う人も居ると思います。ですが、♯9thとは本来は♭10thである為、長三度と♭10thの同居が同度由来の音として矛盾を来すのではないか!? と考える方が自然な疑問に相応しいのであります。処が西洋音楽ではこうした例外は存在するもので、アルバン・ベルクの「ヴォツェック」の中には、ドミナント7thコードに♭9thと♯9thが同居し且つ5th音省略とも解釈し得る和音が用いられているのであります。

高中正義がベルクのヴォツェックを聴いていたかどうかまでは判りません。とはいえ和音構成音の出自を単音程という密集位置に転回して求めなければ、長三和音と♭10thを同度由来とする事など是認可能ともなる訳です。

また、仮にそれを複音程として看做さないにしても、「同位和音」という同主調の調域で生ずる同主調長調音組織と同主調短調音組織の混淆とする世界観が両義的に発生しているという、それこそストラヴィンスキー、バルトーク等の世界観をも投影し得る世界観にて理解する事も可能なのでありますが、ジャズ/ポピュラー音楽界隈では、和音の出自とやらは和音表記の普遍性に依拠しているだけの事が多く、見慣れない表記に及び腰になり乍ら体系に甘んじているという悪しき側面があったりします。

その上で減七をマイナー6th(♭5th)と読み替える事もできない浅はかな解釈をしてしまったり、果てには主音が保続音となっているからトニック・ディミニッシュなどと、調所属すら読み替える事の出来ない馬鹿どもの音楽観に和音表記や和音表記から伴うファンクションを準える必要など全く無いのであります。恥を知れと言いたい所です。

補遺

「トニック・ディミニッシュ」なる用語をあらためて、私の所有する音楽関連図書に見付けてみました。すると、北川祐著『ポピュラー音楽理論』(リットーミュージック刊)に見出す事が出来、私自身あらためて驚いております。というのも、ジャズ/ポピュラー音楽界隈の理論に関しては私は北川氏の論述を是認する立場を執っているので、それを見逃していた事は自戒の念を込めつつ読み手の方々に誤解を与えかねない物となり、後述する補遺を以てお詫びとさせていただきたいと思います。

とはいえ「トニック・ディミニッシュ」なる語句嵌当は私自身はまだ相容れない所があるのでありますが、北川氏が述べている「トニック・ディミニッシュ」なる用語に於ても、注釈や譜例にある点を注意深く観察しないと易々と鵜呑みにしてはいけないと感じた部分があるので氏のそれを強調しておこうと思います。

氏曰く、「トニック・ディミニッシュ」はトニックの装飾的和音である、と。

その上で譜例にて目立った用法というのがまず一つに、(Key=Cを基準とした場合)トニックに解決する過程での「ツー・ファイブ・ワン」を経由して(トニックに解決している)、そのトニックの和音構成音としての予備を後続のCdimが持ちつつ、またCメジャーへ変化するという例。「予備」があるというのが重要です。同様に他の例でも、ツーファイブを経てV7の第3音が解決せずに予備となり「ⅠdimM7」に進み、M7はそのまま更に後続のCM7に進むという物。

西洋音楽に於ける機能和声ではG7またはそれのエクステンションとしてジャズ/ポピュラー音楽でのドミナント7thコード上のテンションは倚音とし、加えて先行和音であるG7が包含する導音を後続和音であるCM7が又しても導音を保持しているのは導音の潜在的なる重複と扱われる物である為、西洋音楽のそれとは全く異なる因果関係として、トニック・ディミニッシュなる装飾和音は、主和音の準備を俟たねばならないが故の予備が必要とする所の意味なのです。いずれにしても、氏は注釈に於てメジャー7thをメロディー・ノートとした応用が多く見られる、としております。

これらから判断する事で重要な事は、「トニックの装飾的変化」「予備の必要性」「解決しない導音」「掛留」などから判断して主和音を変形させる事を呼んでいると思われる為、私が諸井三郎の変化三和音を例示した様に、それらに応用する事も勿論可能なのであります。とはいえ、「トニック・ディミニッシュ」という用語については私自身は納得できない所はあります。然し乍ら近視眼的に捉えられても困るので、トニック・ディミニッシュが示唆している音楽観はどういう物なのか!? という事が重要で、主和音の先行に装飾的に配するだけではいけないと私は今も猶感じております。

もうひとつ初学者が注意しなくてはならない点。先の北川氏の譜例にある注釈には私が用いている「予備」や「潜在的な導音重複」などを示唆する文は見当たりません。譜例で最も重要なのは予備を読み取る事なのですが、音を出せば理解し得る物と判断される為か、こうした点を読み過ごす読者が少なくないのは容易に推察に及ぶので、読み手の方にはその辺りを勘案し乍ら氏の論述と私の論述を併せて理解されたいと思う事頻りです。

※本記事は文書量が多い為か全体的にHTMLレイアウトが崩れるエラーが生じている為(2019年9月8日訂正済)、本記事をPDF版を掲載しておきます。サンプル音やYouTube関連ファイルは再生互換性を考慮して埋め込まなかったので、どうしても再生メディアが必要な方はブログ併読の上照らし合わせて下さい。

dimedit.pdf

モード(旋法)という共通理解があるにも拘らずジャンルに依っては音楽の細部が微妙に異なるという現実。所謂長調/短調とは異なる音組織にて楽音の振る舞いを演出する「別の調」などとも謂われたりもする物ですが、西洋音楽に於ける変格旋法と民族音楽が始原的に持っている旋法的振る舞いのそれとは違うという所はあらためて認識しておきたい部分であります。無論、ジャズ界で培ったモードというのは後者の民族的振る舞いを活用した物である訳です。ジャズでの体系は殆どのシーンに於て西洋音楽を準則としているにも拘らず、です。

例えばジャズに於けるGミクソリディアン・モードがあったとしたら、ジャズ側の解釈が先にある人であるならば「G音を主音と想念しつつ長音階の類の様に振舞わせ乍らも長音階では生じない第7音が導音化せずに長旋法下主音としての振る舞いを固守する」という風に捉える訳です。

長旋法下主音の場合、主音の全音下に第7音の存在を示唆する「長旋法」の存在を示唆するので、少なくともヘプタトニック音列での第3音は長三度、第7音が下主音としての短七度を備えた長旋法系統を視野に入る旋法の意味であります。概してミクソリディアンを視野に入れる事となります。

それに加えて「長調下主音」とした場合は「長旋法下主音」とは少々変わり、メロディック・メジャー・モード(=旋律的長音階)を視野に入れた意味となるので、旋律的長音階はご存知の通り通常の長音階の第6&7音が半音下がっているのであり、当初の投稿時では当該箇所を「長調下主音」としておりましたが「長旋法下主音」とあらためましたのでご容赦を。

更には、Gミクソリディアン・モードとはいえこの音組織はハ長調と全く変わらない為、G音を主音とする時に「G7」と鳴らしてしまうと主音が落着く事無く進行してしまいかねません。ですからモード社会では音組織が共通する長調・短調の振る舞いをなるべく避ける様にする必要がある為、長調・短調が元来持っている属和音の振る舞いをモード社会では回避したり中和する様に用いるのが旋法性をより一層際立たせる物でして、そこには弱進行という要素や三度音程堆積に依らない和音体系なども視野に入って来る訳です。

ですが、西洋音楽での変格旋法というのは現今社会で謂うGミクソリディアンというモードが存在しても、Gミクソリディアンたる第7音(=f音)を固守するのではなく、Gミクソリディアン上で生ずるⅤ度(=d音をⅤとする)たる状況下では主音(=中心音)たるG音へ下方五度進行という振る舞いを態々起させるのが慣例となっていたのです。ですからGミクソリディアンというモードでありながらGミクソリディアン上での「Ⅴ→Ⅰ」という様な状況を態々局所的に変化させて用いていたのでf音はfis音へと局所的に変化させられていたのです。

つまるところ現在の和音体系にてそれを表わすとすれば、Gミクソリディアンというモードであり乍らもD7→Gという状況を作って主音から上行に「五度」(※五度は完全五度)つまりそれが「ドミナント」たる様相を呈する事が重要だった訳です。そういう事から、西洋音楽でのGミクソリディアンというのは全体的に見渡すと「fis音=(F♯音)」が生ずる事があった訳です。ジャズ/ポピュラー音楽におけるモードの理解からすれば、この第7音の変化には疑問を抱くかもしれませんが、実際にはこうだった訳です。これが「導音欲求」の原初的な側面です。

通常我々が一般的に取扱う教会旋法に括られるヘプタトニックの音階中には増二度音程の無い平準化された音並びであるので、それらの音並びでは現われない臨時的な歪つな勾配を用いる為には臨時的な変化としての補助が必要となる訳です。ドッペル・ドミナントと称されるⅤのⅤ、ジャズ/ポピュラー社会で謂うなればC調の「D7→G7」の事ですが、本来ならⅡ度上はDm7がダイアトニック・コードである訳ですが、このコードの第三音を半音上げて(=F♯)まで使用したかった世界観を実現する為に用いられる一つの例です。

長調にてⅡ度がⅡ7に変化すると、属音への上行導音が導音欲求として現われるのですが、西洋音楽に於てこの導音欲求は非常に密接な関係を持っているものです。ドミナントのドミナント。つまりドッペル・ドミナントなのでありますが何故西洋音楽界ではこの導音欲求が深く拘っていたのかという事を先ずは端的に語る事となります。

西洋音楽の旧くからの体系をジャズ/ポピュラーのモードの取扱からすれば、Gミクソリディアン・モードであろうともⅤ→Ⅰを映ずる様な進行感を伴う時にはGミクソリディアンのⅤ度はDm7からD7に変じて導音欲求を充たす必要があったという事はあらためて瞠目に価する事であります。

ロクリアンが教会旋法に無いのは主音から完全五度に相当する音が無いからです。ですからフリギアを嘯くというフリギアの変格旋法という位置付けで、ヒポフリギア=ロクリアンだったのが実際です。メジャーをリディアンに嘯いたりミクソリディアンとして嘯いたりする様な用法として、旧くはフリギアを嘯く事が現今の「ロクリアン」と解釈する事が出来る訳です。

とはいえフリギアには「Ⅴ→Ⅰ」という導音欲求は認められませんでした。つまりは下方五度進行「Ⅴ→Ⅰ」にて生ずる「Ⅴ」の時に局所的に変化させるべく嬰ニ音を生じさせない、つまり上行導音を認めずフリギアは下行導音のみ用いるという例外が生じた訳です。ある意味ではフリギアの特権でもあった訳です。

フリギアはその後アンダルシア進行と呼ばれる様になる位に変化して使われる様になる訳です。つまり現今のフリジアン・ドミナントやスパニッシュはフリギアの変形で生じた世界観なのであります。これと同様な事がジプシー音階でも生じます。リストとバルトークのジプシー音階の解釈というのは違う訳ですね。殊にジプシー音階に関してはその後のバルトーク/コダーイの解釈に分がある訳ですが、教会旋法に於いてそれらの嘗てのジプシー音階の中心音の振る舞いの解釈の違いを喩えると、Aエオリアン or Eフリジアンの違いに見られるようなものです。更に他のヘプタトニックの例で附け加えるならば、Aハーモニック・マイナーにおける和声的短調たる世界観の振る舞いとEフリジアン・ドミナントにおけるE音を中心音とする旋法的振る舞いのそれらの主従関係はどちらにあるべきか!? という事を論ずる様なものです。つまりはロマ音楽に対する音楽観に於ても少なくとも次の様な譜例に見られる様な旋法的中心音の振る舞いとして解釈される使い方があった訳です。

前掲のハンガリーの旋法というのはエドモン・コステールも自著『和声の変貌』に於ても同様に述べられているものの、それがハンガリアン・マイナー・スケールのモードとして中心音を変じて生ずる旋法とまでは語られてはいないのは言葉が足りないと謂わざるを得ない点でもあり遺憾であります。先の譜例を今一度確認するならば、そのハンガリーの旋法とする「1」番たるや、「2」番である所謂ハンガリアン・マイナー・スケールとして周知される物と中心音を変えている物という事があらためてお判りになる事でしょう。今こうしてブログ上で述べている音階の名称と図示した譜例とは名称が異なっているのは、譜例の方ではWolfram|Alphaに準拠した名称にしているからです。ハンガリーの旋法とて所変われば「ダブル・ハーモニック」や「ハンガリアン」だのと呼ばれる訳でありまして、広く周知されていないが為に統一的な名称で語られる程でもないとされているのが現実です。とはいえ、音階の名称とやらに拘泥する事よりも、音そのものの配列の方を優先している事でもあるため、音階の名称というのが二の次になり所変われば名称が変るという部分には納得せざるを得ない側面も同時に感じ取る事が出来ます。

ハンガリー系の音階には「3」番の様な第7音と第2音にて「増三度」(※完全四度の異名同音)が生ずる奇妙な音階もある物です。Wolfram|Alphaでは「Hungarian major」と呼ばれておりますが、この音階の第2音を主音とするスーパー・ロクリアンに近似的な並びとなる物で、ジャズ界の皮相的な連中は人造的な長音程と短音程の混合となっただけのオルタードばかりを有り難がって、スーパー・ロクリアンやハンガリアン・メジャーの第2音のモードで生ずる「減四度」をメジャーと読み替えてしまう悪癖を払拭できぬ輩が非常に多い物ですから、スティーリー・ダンの「Black Friday」に潜む減四度をも読み取れずに居る様な耳と為して了う様では、とてもじゃありませんが、ジャズにて耳を鍛えたとは思えない程陥穽に陥ったジャズ屋が多く産まれてしまった現今のジャズ体系は今一度反省すべき点が非常に多くあると謂わざるを得ない悲しき側面もあったりもします。異名同音であろうとも減四度は決してメジャーではないんですよ(嗤笑)。

減四度がメジャーと同等の音程位置にありつつも、ハンガリアン・メジャーの第2音をモードとした場合の第2音(=短二度)はもとより第3音(=短三度)の音を、きっちり12等分平均律の短三度で採るのではなくセプティマル・マイナー (septimal minor third)や他の中立音程に依る「低目の短三度」を採る様な場合に減四度の存在というのは非常に能く理解される筈でしょう。これの意味が判らなければ減四度の存在意義を体得する事は不可能です。

「既知の音階の一部を微小音程として変形してしまったら、それは別の音階ではないか!?」

と疑問を呈する方も居られるでしょう。仮に、長音階の第3音を奏する際に短三度に相当する所から長三度へポルタメントさせてみたり短三度と長三度の間の中立音程から長三度にベンドしたりチョーキングするという例を挙げてみた場合と照らし合わせると、そうした細かな「ゆさぶり」をかけて奏する事が否定されてしまう様な物で、先の疑問など杞憂でしかないのが現実です。しかし器楽的素養や音楽の実践に乏しい連中はこうした方面を理解しづらい為か、己の理解しにくい物を是と捉える事なく忌避する傾向があり、そうした忌避する欲求はヒステリーとコンプレックスに満ちた心理を伴わせる為、現在の様にネットで自由に発言の場を与えて了う様な状況ではヒステリックな声の大きさで過ちをも正答としてしまいかねない様な威圧的に多勢を振舞って客観的判断に乏しい者の同調を情動的に巻き込む事で正当性を得ようとする輩が多いのは大変遺憾な事でもあります。

そうした輩を多く生み出してしまっている理由の一つとして例を挙げるならば、単に短三度の響きを12等分平均律での300セントに採る人があまりにも多い為(※実際には、調律された響き・アーティキュレーションに伴う微小音程的揺さぶり等と、狂ってしまった調律との間に生ずる「同音程の差異」を判別できないという体得の仕方に問題がある)、長・短の三度周辺にある中立音程の世界観を熟知せぬまま、ひとたび音度を変えた減四度の振る舞いを単に「メジャー3rdと同一」と思弁的に理解してしまう輩が多いからこそ、微小音程の採り方を吟味せぬまま机上で微小音程を実践する事もなく音楽を捉えてしまうが故に、実際にそうした音楽に遭遇した時は耳から入って来た音が頭に到達する時に12等分平均律に均されてしまうという「曲解」が起きてしまっている事に気付かぬ陥穽に陥っている事を何時になったら気付く事が出来る事でしょうか(嗤笑)。近い内に中立短三度関連に就いては亦述べる事があるでしょうが、こうした状況を踏まえた上で「短三度と減四度」が生ずる音列にはより一層深い注意力を以て理解され度し。

導音とは広く周知されている意味合いとして、《隣接する音に対して「半音」で寄り添っている音》の事ですが、以前にも述べた様に導音は全音の物もあります。全音を導音と捉えるケースというのは非常にレア・ケースなので殆どのケースにて「導音のクサビが打たれる(=臨時記号に現れる様に半音変位させて半音音程を作るという意味合い)」という言葉が意味するものは、ターゲットとなる音に半音音程の勾配が作られた、という風に理解する事が適切です。

扨て、先に挙げたハンガリー系統の旋法のそれらに特徴的な事は「増二度」音程が含まれているのが顕著な物です。つまり、全音と半音という比較的平準化された配列とら異なる「歪つ」な並びとして形成しているのです。基の音組織として歪つな状況であるという事は臨時記号で現れる様な変化を伴わせずに歪つな状況を固守する状況であるので、こうした線(=旋律)に和声感を伴わせるとすると、強制的な薫り付けが為される事になります。その「薫り付け」とは、変化和音(※次に図示する諸井三郎に依る変化三和音を今一度参照され度し)を強いられるという事を同時に意味するのです。

教会旋法における変格旋法の取扱いに於ても、実際には可動的変化が用いられた訳です。つまりGミクソリディアンであってもfis音が可動的変化として現われる。このfis音が度々生ずる親近性を蔑ろにしたくはないという状況から嘗ては8つ目の階名としての地位を与えようとまで議論された程だったのです。それとて今から1000年も昔の事ですが、とはいえ西洋音楽の歴史はそのような状況から培って来た状況が今在るという事をあらためて認識しつつ、現今のジャズ/ポピュラー音楽界隈でのモードの取扱と嘗ての西洋音楽の変格旋法でのモードの仕来りが実際には違うという事も同時に理解しておかなくてはいけません。殊にジャズ/ポピュラー界隈だけしか知らない者はこうした側面を近視眼的に捉える傾向があるので注意が必要です。

私のブログでは「導音欲求」(=Leittonbedürfnis[独])という語句が頻発すると感じて居られる方は少なくない事でしょう。導音というのは先述の通り、狭義では主音に最近接となる《半音》の音程で生ずる上行導音及び下行導音という役割を与えられている物ですが、導音は実は半音ばかりではなく全音の物も広く見渡せば生じますし、主音に上行導音とする為の第7音だけに与えられた地位ばかりでもありません。フリギアのⅡ度は下行導音として重要な役割を持ちますし、何より自然短音階の第6音も属音への下行導音という重要な役割を持っている物です(※故にドリアは異端でもありますが、西洋音楽に於いてはドリアが短調として先踨を拝戴し先行的に用いられており、短調の終止和音もピカルディ終止だった)。こうした例を鑑みれば「導音」は主音に最近接するだけの物ばかりではない事はあらためて理解できるかと思いますし、何よりノン・ダイアトニックという和音の変化が起っている際に生じた「オルタレーション」の際には、その「最近接の音」は必ずしも主音や属音を向いた物ではない事も同時にお判りになる事でしょう。

例えば長調の主和音たるトニック・メジャー。これはトライアドの体ならば単にメジャー・トライアドでしかないのでありますが、これが副七の体(属七以外の和音の事)の場合は7度音を得る事になります。通常ならば七度音を与えればハ長調の主和音ならば「C△7」というコードになりますが、ポピュラー音楽などでは非常に多い例としての「音楽的段落」がサブドミナントの世界観に高潮点があり強調される様なシーンでは、先の長調主和音が「Ⅰ7」という風に七度音が短七度にオルタレーションされるとコード表記としては「C7」という風に変化し、それがⅣ度たる「F△」に進行するという例は能くある事です。それらのコード進行は「Ⅰ△7 -> Ⅰ7 -> Ⅳ△ …… (Key in C)」という風に表わす事ができます。J-POPでの好例はTUBEの『シーズン・イン・ザ・サン』のサビ部分が顕著でありましょう。TUBEのそれはキーが変ニ長調(=D♭)だったかもしれませんが、移調してお考えになれば直ぐに理解できる事でありましょう。

扨て、前掲のコード進行「Ⅰ△7 -> Ⅰ7 -> Ⅳ△」での導音欲求とは何処に起っていたのかと言うと、「長旋法下主音」が生じたのですが、ご存知の様に先行和音は長七度音である音階固有音の導音の性格を持つ音が半音下がってオルタレーションし、その後サブドミナントの性格を持つⅣ度上の和音の第3音となる下中音に着地している訳です。つまり、これは下行導音の性格を持った導音欲求なのであります。

茲での認識として重要な事は、トニックがドミナント7thコードという風に変化した「変化和音」の地位は厳密には局所的に機能が変化している事を理解しなくてはなりません。トニックのコードが局所的に調所属が変わったのであり、その時点で実際にはトニックの地位は変わっており、別の調性の拝借でもあるのです。こうした局所的な調所属の変化は概ね関係調に現われる属調、下属調、同主調には非常に多く頻発する物です。これらの近親調の音脈の導出が起るのは、異なる調性の音組織の一部を共有し合っている為に起る訳です。しかもそれは、基のテトラコルドから別の調性のペンタコルドに読み替える事に依って局所的に調所属が変化することによって生ずる世界観の変化なのであります。「ド・シ・ラ・ソ」というテトラコルドを「ド・シ♭・ラ・ソ・ファ」というペンタコルドに読み替えると、局所的に下属調の調所属を拝借する状況と等しくなる訳です。それが「Ⅰ7」を作り上げている状況でありますが、ディグリー表記が「Ⅰ」を固守しているからと言ってこれがトニックである訳ではないのです。臨時的にこれはドミナントである訳です。

ドミナント・コードという物を突き詰めれば、それは不協和音の体であるならば長三和音+短七度の形に属する様な形でなくとも良いのです。厳密に求められているのは「不協和音→完全和音」なのですから、その完全和音の体は、完全音程と不完全協和音を持ち合う和音であるので、協和音へ行き着く先行の不協和音が律儀にドミナント7thコードでなくとも良いのです。ハ長調における「C△」に解決する直前のコードが「e・f・fis・gis・a・ais」という構成音で作られる和音であっても何ら問題は無いのです。

なぜならば、音階としての起源は確かに主音から上に完全五度・主音から下に完全五度という各々が「上属音/下属音」という風にして2オクターヴに亙る「大完全音列(=シュステーマ・テレイオン)」が構築された物であり、これを単音程即ち1オクターヴ内に転回して音の構成を見渡すと、[ド〜ファ] [ソ〜ド]という夫々完全四度音程となるテトラコルドの2組が生じて、各テトラコルドは全音で隔たれ(=ディスジャンクト)て形成されているという所から端を発しているのですが、その後の調性観念やら導音欲求の起りなどから関係調やらの近親的な相関が構築されていく時にあらためて「音階」という物を理解すると、実は西洋音楽での音組織は2組のテトラコルドで形成されているのではなく、1組のペンタコルド(5度列)に対して1組のテトラコルド(4度列)が夫々共通音として共有する(=コンジャンクト)する事で形成されているというが判るのであります。

つまり、ハ長調は[ド〜ソ]というペンタコルドに対して「ソ」の音を共有(コンジャンクト)する様にして[ソ・ラ・シ・ド]というテトラコルドに依って構成されて居り、ヘ長調は[ファ・ソ・ラ・シ♭・ド]というペンタコルドと共にハ長調と共通する[ド・レ・ミ・ファ]のテトラコルドを持ち合って形成され、ト長調は[ソ・ラ・シ・ド・レ]というハ長調と共通するペンタコルドと共に[レ・ミ・ファ♯・ソ]のテトラコルドを持ち合って形成されているのです。それが次の例でして、過去にもヒンデミットを取り上げた時の2種の三全音を語る時に例示した事もあるものですが、再掲すると次の様になっている訳ですね。

すると、西洋音楽に於ける「調性」というのは、その音組織の中に関係調となる近親的な調性の一部を内在していると考える事ができ、これは私の手前勝手な解釈ではなく、西洋音楽というのはこの様な歴史を通じて形成されて居る物なのです。確乎たる証拠が必要でしたら平凡社刊『音楽大事典』の1555頁の「テトラコルド」について目を通されてみるのも宜しいかと思われます。

これらの事を鑑みるとジャズというのは本来、ブルー7・5・3度が生じたのは西洋音楽の主要三和音を用いつつもそれに附随する音を直視せずに「訛り」を持って下行変位したにも拘らず、他方ではツーファイブ進行に見られる和音の下方五度進行たる動的進行が結果的に西洋音楽の下方五度進行と強固に結び付いてしまって、折角の旋法観や弱進行観とは対極の下方五度進行で生ずる導音欲求に対する方向にやたらと推進力が増してしまう様な負荷がかけられてしまった訳です。ジャズを会得しているとは言い乍ら卑近な体系ばかりをいつの間にか体得して了っているだけのジャズ屋の音楽観とは、概ね下方五度進行の音脈の強い呪縛に捕われて了っている輩に具わってしまって居る物です。こうした人達は和声的な色彩はジャズ特有の重畳しい響きを体得しつつも、その和音から導出される進行感という物が卑近な所に収まる物が多く、又、モード・ジャズよりもビバップ迄の音楽観が精一杯という人達も多いのも共通する所でありましょう。

バップの頃ですらドミナント7thの後続に現われる進行感を忌避する様になったが故にモード・ジャズを志向する様になって、導音欲求を案じさせない音楽的な暗喩を込めた中で多くの音脈を探究する手法が苦手なのは、耳にやさしい「導音欲求」が極めて稀薄(背いている)であるからなのです。

まるでモードの理論を推進させたとばかりに強弁するジョージ・ラッセルの「リディアン・クロマティック・コンセプト」とやらは、コンセプトがモードでありつつも、実際には近親調のペンタコルドの呪縛を自身の器楽的素養からは過去の体系を読み取る事ができずに机上の空論で思弁の世界だけを繰り広げて強弁していただけの事で、実際には浅学に陥ったジャズ屋の与太話であるという所をきちんと確認しておかなければなりません。

とはいえ、アイオニアンをリディアンの様に嘯く、アイオニアンをミクソリディアンの様に嘯く、こういう聴き方または耳がそれを是認する事自体には何の責任も無い。長い目で見れば「長調」という聴き方自体が変わるのかもしれない(※長調がミクソリディアン化するような)かの様に好意的に捉えた中でリディアン・クロマティック・コンセプトを断罪したりはしない人が居た事に非難の矛先を向ける必要も無い事でしょう。武満徹がそうですが、武満徹として音楽を広く見渡したからこその好意的な立ち居振る舞いであった訳ですが西洋音楽をある程度知るならば、武満徹の姿勢を論って「リディアン・クロマティック・コンセプトは正しい」と強弁する事は罷りならない事であります。

西洋音楽の世界でも何世紀も前に苦悩した調性観。それが一人のジャズ屋に依って音楽観が変る訳でもありませんし、寧ろリディアン・クロマティック・コンセプトというのは、リディアンを中心とした音組織にて生ずる近似的な体系から多くの近似的な音脈を開拓しようとしている筈なのに、元々の世界の発端が属調方面を中心音に据える見方をしてしまっては支離滅裂になってしまうのですね。

調性における「属和音」の振る舞いというのを今一度語りますが、属音であろうとその他の音であろうと、純音を除く凡ての音は倍音の組成の影響下にあり、それらの音が「属和音」たる自然倍音列のその影響を受けている訳です。ドの音を奏しても倍音列にはドを基本音とする倍音列からその音を根音とする属和音の薫りが現われますし、レを鳴らしても同様に移高された倍音列を伴わせて出来ます。ミ・ファ・ソ・ラ・シを鳴らしてもそれらは移高された倍音列を耳にする訳です。

併し、総ての音が属和音たる倍音列を持っていたとしても総じてそれらがドミナントとしての地位を得る訳ではありません。なぜならば、《ドをトニックとして聞き、ソを属音として聞く》時の世界観がある時、属音としての地位は「ソ」に与えられるように調性的指向は倍化する様にして強化されるのであります。

ジョージ・ラッセルは「ソ」の音を「ド」として聞く世界観にて世界を構築してしまっているので、ハ長調の重心がト長調にあると言うのはヘ長調の重心がハ長調にあるのと一緒で、彼が「ハ長調の重心はト長調だ」と強弁して已まないのは「ハ長調の重心はヘ長調だった」と言っている事と同じなので実に莫迦げた世界観と強弁から成立させてしまっている最早ギャグでしかないのですね(嗤笑)。

それでもジョージ・ラッセルの世界観が「或る程度」成立するのは、我々が旋法的な「嘯き」方を自然と受け容れるかの様にして経験則から音楽を斜に構えた向き方を会得しているが故の事(※次の譜例及びサンプルに見られる「ヨナ抜き」と称されるドレミソラの音列の各音はどれもが中心音として振る舞う旋法として耳にする事ができ、各旋法は夫々異なる性格を有している事は器楽的素養が浅くとも峻別が可能)であり、旋法的な振る舞い方を知るならば属音の振る舞いを避けるのが近代的な嘯きなのですから、そこに「属調」方面の重力は利用しないで、寧ろ下属調側の四度方面を逃げ水の様にして際限無く追う事の方が旋法的であり、また「投影」の音脈を導出しているのであるから、ジョージ・ラッセルの謂う方向とはまるっきり逆の世界観の方が多様な世界観を生むと理解する方が音楽的には正しい向き方であると思うので、私はこれまでもジョージ・ラッセルを批判しているのであります。ひとつの物事から解釈できない狭隘な輩からすれば、ジョージ・ラッセルからヒントを得た事に真っ向否定されている様に思われるかもしれませんが、これが音楽の史実の実際なのです。

ハ旋法

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

イ旋法

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

ホ旋法

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

ニ旋法

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

ト旋法

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

上方倍音列が、和音を構成する音社会に於て多くの貢献を遺して来た側面はあります。しかしそれは調性が完全5度の累積を繰返すようにして辿る音脈とは全くの別物であります。

仮に我々が果てしなく続く上方の倍音列を完全5度音程の累積を手懸りにして導出しているのだとしたら、短七度の音は規準とする音から10回の累積を繰返さないと現われて来ず、上方倍音列では第7次倍音として比較的「低次」に大きく平均律から外れる物の、これを7度音と同等と見做す因果関係とは丸っきり異なる訳であります。5度の累乗という事は5(n)という冪乗でありますが、上方倍音列との連関として作用していた現実は旧くは3度の累積つまり3(n)という冪乗(三分損益法など)であった事も知っておかなくてはならない所でありましょう。

また、単純な整数比が隣接し合う比率とは異なる [5:7] [10:7] [8:11]やらの音脈というのも五度・三度音程を頼りにして求められた物ではありませんし、何より五度音程ばかりに拘泥してしまい5(n)という冪乗を今一度考えれば、完全五度累積に於ける螺旋構造にてオクターヴに回帰しないシントニック・コンマを生じてしまう事に依り結果的に完全五度は均される事を思えば、五度方面に通ずる音脈への思索や欲求の起りというのは、関係調にある共有するテトラコルドをペンタコルドに読み替える事の近親性の現われであり、五度ばかりを累積しているだけの物ではないという事がお判りになるでしょうし、ドミナントにあるべき姿をトニックと読み替えるのであれば、それは単に近親調との関連性と現在地となる調性との余薫を漂わせた、脳裡に生ずる「余薫」を活用しただけの事であり、ジョージ・ラッセルの謂うドミナント側をトニックとする様な重心が具わっているという解釈は単なる転調感と原調観を併存させる事を強弁しているだけであるという風に理解が及ぶのであります。

これらの事を踏まえると、属調方面へ局所的乍らも一時的な転調感を欲する感覚というのは、基に根差していた強固な主音とは別に、属音に「帰着」する為に、属音に対して半音たる導音の役割という風に臨時的に音を変化させる事で、主音と属音という音楽的に確認する事のできる二つの強力な「極点」に対して音程としては最小の単位である半音の勾配を欲しがったからこそ生ずる訳であって、ハ長調に於てのドッペルドミナントとして「D7→G7」が生ずる時の「D7」でF♯音を欲するのは、F♯音欲しさに現われる欲求ではなく、G音に対してスムーズな勾配を欲するから生ずるF♯音という風に理解して欲しい訳です。つまり、ハ長調内にて常に輝き続ける超新星の様な役割としてF♯音が生ずる訳ではなく、こうした導出は上方の高次な倍音列から生ずる色彩的な物とこじつける事は出来ても実際には、横の線としての「誇張」が臨時的な変化を生み、そこで和音に変化が生ずるという事であって、ハ長調内にて常にF♯音を欲してしまったとするならばG7上では邪魔になってしまう色彩であるが故の「可動的変化」である訳です。

處が、先の様な《主音─属音》という二つの強固な極点ではなく《主音─下属音》という二つの極点で以て考えてみると、和音進行としてはトニックとサブドミナントの双方は弱進行ではあるものの、「旋法的」な嘯きの要素が現われて来ます。強固な解決感よりも虚ろな感じが演出される訳です。ですから和音進行としては強固なコントラストを得るというよりも茫洋で柔和な感じが演出される訳です。

そうした欲求が下属調方面に現われるとするならば、それは五度圏を属調側とは逆の方向へ累積する、つまり属調側からすれば五度累積ではなく四度累積と因果関係を探究するのと等しくなる訳ですが、音楽の欲求とは、上方の五度の累積側から生ずるノン・ダイアトニックの音を得乍らも、実は等しく下方の四度累積にも音脈を形成する様に欲求が向けられても決して異端な事ではないのです。

弱進行、六度進行(三度進行)、あるいは二度上行/下行の平行進行、これらは五度で生ずる属調側の方向で現われる音脈とは一際違う物であります。

和声感の充実または突飛な色彩を放つ為に生ずる、心に生ずる欲求というのは線的な可動的変化から始まり、その可動的変化が脳内では非常に大きなウェイトを占める様にして鳴り響く様になると今度は和声的な活用をする物です。

音響的な面で謂えば、3(n)で現わされる冪乗の関連性が重要だった事も鑑みれば、属調はいずれシントニック・コンマとして五度の真なる地位は揺らいで均され、3度の累積構造から上方の倍音との関連に深く関与した事を思えば、六度進行(三度進行)の音脈も決して無視する事はできませんし、四度の累積から生ずる二度は疎か、異なる四度音程構造から生ずる短三度というのが音楽の「陰」とも言える悲哀な印象を与える音脈を導出する訳ですし、下属調方面の先にある四度累積の溷濁した世界観との関連性は決して弱い物でもない訳です。

導音という役割をあらためて細かく語って来た訳ですが、時代を重ねると導音というのは解決しない導音の役割はありますし、導音が重複されるというケースもあります。ジャズ/ポピュラー音楽界隈で言えば、以前私が取上げたスパイロ・ジャイラのアルバム『Incognito』収録の同名曲「Incognito」の変ロ短調でのB♭m△9 -> B♭m7 というコード進行は顕著な例でありましょう。

導音の導出欲しさに和音の体までを変える例もあれば、導音が最近接の音へと解決しない例もある訳でして、そうした例に生ずる「和音」というのは機能的にはどういう振る舞いなのか!? という事もあらためて理解しておく必要があるでしょう。

仮にハ長調に於て、そこでのトニックはC△でありますが、この後続和音はトニックからの進行は何処へ進行しようとも自由です。ではCdim7というコードに進んだとしましょう。これは一部の皮相浅薄な理解である処では事もあろうに「トニック・ディミニッシュ」などと呼ばれている事もあるようで(彼等の謂う「トニック・ディミニッシュ」とやらはターゲットとなるトニックに先行する和音であるピボット・コードが根音を後続和音たるトニックと共通物として先に置かれる物の様ですが、これは後に縷述するので解説を待たれよ)、ついつい唾棄したくなる表現なのでありますが、これは先のCdim7はそれがディミニッシュ・トライアドのCdimであろうが、一時的に生ずる調所属の変化、つまり一時的な転調の「ドミナント」として考える事が肝要です。

通常減和音は、導音を根音に据える事で生ずる物でありまして、因みにエルネ・レンドヴァイの語る中心軸システムを例に採る場合、導音を根音とする和音はサブドミナント扱いになりますが、重要なのは導音を根音としながらも、それが減和音である必要は無いのが中心軸システムの見渡しなのであって、単なるダイアトニック・コードの世界観だけを結び付けない事が重要です。

古典和声の減和音が生ずる「導和音」は何故ドミナントなのか!? という事を語ると、それは「不協和」を齎す先行和音が後続の協和音へ解決する。その動きはドミナント→トニックであります。併し、後続がトニックである事が重要なのではありません。西洋音楽ではドミナントを形作る事こそがある意味では頂点なのであります。不協和があるからこそ、その次に協和が現われるという対比構造にて構築される訳です。ですから減和音が生じてそれが協和音へ「解決」となる動きがあれば、それは先行和音はドミナントの働きであるのです。

又、減和音という事はその時点でトリトヌス(トライトーン=三全音)を包含している事になります。ディミニッシュ・トライアドであろうが減七であろうが、ハーフ・ディミニッシュであろうがディミニッシュト・メジャー7thであろうが、これらは総じて当然の様に三全音を含んでいる訳です。

先述にもある通り、不協和音たる和音(※この和音がドミナント7thコードの体系ではなくとも)が後続の協和音へ進行するという状況であれば先行和音の和音機能としてはドミナントの性格が具わります。勿論主和音が一時的に変化したという風な解釈を以てしても、殊にジャズという調所属が極めて激しく変わる状況が齎される音楽シーンに於て「トニック・ディミニッシュ」などという誤謬が蔓延する様ではそうした体系に倣うポピュラー音楽も愈々終い哉、と思わせる程腐った解釈だと断言せざるを得ません(笑)。

恐らく彼等の言い分の中には次の様な物も見るのは推察に容易い事です。「モードという状況もあるのだから、その上でロクリアン・モードを視野に入れればロクリアン・モードのⅠ度の三度堆積型のコードは自然と減和音。故にロクリアン・モードのⅠ度(トニック)はディミニッシュである」

これは単なる詭弁です。3度堆積の和音を前提にしているという事はその時点で重要な原則が固守されている必要があります。つまり「完全音程があり且つ不完全協和音を包含する事」。これが3度堆積型和音に於ける「完全和音」の最低限の原則です。とはいえ「完全和音」とやらがトライアドを前提とするばかりでなく7・9・11・13の和音を前提にする時、特に複音程の領域に入る和音構成として堆積される時、9・11・13の和音というのはその堆積(=3度構成)の一部が省略されている事が多い物です。こうした状況を「不完全和音」と呼びます。

これまで私の語っている「完全和音」という呼称は長三和音・短三和音という括りで語っているのであらためて茲で混同されない様に強調しておきますが、3度音程堆積を前提とする和音構成に於て「協和和音」というのは長三和音・短三和音の2種(又はその転回)しかなく、他は総じて不協和音と呼ぶ物です。これらの「協和和音」は完全音程(完全五度)を有し、更に不完全協和音程(長三度/短三度)を持つ物でして、これらの「完全体」は普遍的であるため普通和音 [common chord] とも呼ばれる事があります。2種類しかない普通和音の体を私のブログではこれまで完全和音としているのでありますが、完全和音とはそればかりではなく、7・9・11・13度音の和音構成音の内何れもが省略されていない事を意味する物でもあるので混同されない様にお願いします。

西洋音楽での短三和音の転回形のひとつ「四六の和音」は実際には忌避されたりもしますが、トライアドにおける完全和音というのは前述の様に長三和音・短三和音の2種しかなく、他は「変化三和音」という事でしかないのです。では、「コモン・コード」という完全和音の第5音が省略されていた和音はどういう括りなのか!? これは某かの和音の一部と見做されるだけで作曲者の意図を待つしか他ありませんし、同様にコモン・コードの第3音が省略されていたらどう呼ぶのか!? というと、これは現今社会でこそ「パワー・コード」と呼ばれたりもしますが、厳密には「オープン5th」と呼びます。

パワー・コードは五度で弾こうがその転回の四度で弾こうがパワー・コードですし、パワー・コードに於ける「メジャー or マイナー」は想念或いは他のパートが補完するのが不文律となっている体系でしか無いのでして、正当な括りとしてはオープン5thとしての空虚五度、又はその転回の空虚四度と呼ぶのが適切なのですがロック界に茲迄求めるのは無粋な事でもあるでしょう。

シャイエが、なにゆえラモーが体系化しなかったのか!? と歎く和音に、属和音の導音が半音上方に変位(つまり今で謂うsus4ですが厳密には四度音は基の3度に戻る必要のない掛留とする和音)や主和音に9度が附加される和音(つまりadd9)の2種を自著『和音分析』にて語られております。こうした和音が実際には用いられていたのにそれらを体系化しなかった事に歎息しているという訳であります。無論、これらがあらためて注目されて用いられていたりする訳ですが(ジェントル・ジャイアントのアルバム『Free Hand』収録の「His Last Voyage」の終止和音など実に美しいadd9たるべき使い方)、和音表記の簡便さのためだけに和音の機能や解釈が歪められて了うという事こそが言語道断なのです。

しかし、長調の主和音の第5音が半音低く変化したとして(※便宜的には硬減三和音ですがトゥイレの硬減三和音の導出とは違います)、この和音をⅠの変化和音として固守する見方をしようとも、厳密にはこれをⅤの変化和音として見做すという風に調所属が局所的に変化したと考えるのが通例であるのです。

トニック・メジャーがよもや「トニック」という地位を固守したまま減和音の体を保つという解釈こそが可笑しいのです。仮に「Ⅰ」というディグリーを便宜的に固守する必要があり、後続和音が脈絡の希薄な遠隔調に転ずるという状況であれば、「Ⅰ」が如何様な変化和音に形を変えたとしても調所属が不明瞭であるが故に後続和音の調所属の確定の為に「Ⅰ」の解釈が守られたという見方は例外的にはあるでしょう。併しジャズの世界であれば調所属が頻繁に変わり、後続和音が遠隔調の音脈であり、ツーファイブワンを用いれば後続和音は協和音となる事もあり、その上で近親性など無関係に縦横無尽に調所属を変えるジャズに於ていつまでも原調の「Ⅰ」を固守した考えというのがそもそもジャズに根差した見方とは大きく異なる欺瞞に満ちた解釈と謂わざるを得ません。リディアン・クロマティック・コンセプトに於てもリディアンが発生する音度ディグリーをⅠと見做すそれと酷似する物があり唾棄したくなる所です。

基の形がトニックであった場合、それが変化和音として変化するならトニックを墨守する必要があるのか!? という事がそもそも理解する側を欺いていると謂えるのです。まあジャズとてマイナー・キーをドリアンで嘯くという「欺いた」事を行ってはいるものの、それは単に楽音を斜に見せているだけの事で、音楽的素養たる叡智を欺いている訳ではないのはお判りだと思います。トニックの場所にあった和音をどの様に変化させようともトニックとして墨守しようとする愚かな見立てと全く変わりない事なのです。「トニック・ディミニッシュ」とやらの莫迦な呼称は(嗤)。

例えばJ. S. バッハのBWV565で有名な、主音(ニ音)を基底にして、その半音下から減七が現われる [C♯・E・G♯・B♭]は謂わば上声部の減七は「ドミナントの抜萃」として解釈される訳です。つまり上声部のファンクションは「Ⅴ」であるのですが、主音「Ⅰ」を保続音(オルゲルプンクト=ペダルポイント)にして「Ⅴ/Ⅰ」というトニックの上にドミナントがあるという解釈になるのでして、上声部の減七というのは某かのコモン・コードがオルタレーションした挙動や欲求ではないので、上声部の減七ですらも某かのトニックからの変形と見てしまう事は愚かであると謂えるのはお判りでありましょう。

見かけ上、密集位置としてトニックの半音下から減七の分散が現れるだけの事であって、主音と同度から減和音に変化したり減七が発生するのとは違うなどと強弁する人が仮に居たとしても、コモン・コードが減和音に変化した時の調所属を見抜けないからこそトニックというファンクション(機能)を墨守しようなどという愚かな考えが起ってしまうのであり、トニックと同度に現われぬ減七であろうとも、そのファンクションを見抜けないのは、どこに減和音・減七が存在しようと同じ事なのですよ(嗤笑)。

中には、西洋音楽のそれと「トニック・ディミニッシュ」は違うなどと未だ懲りずに強弁する輩が居ると思うので、茲で更に断罪しておきましょう。ジェフ・ベックのアルバム『Blow By Blow』収録の「Air Blower」。

この曲の殆どはまるでホ短調(Eマイナー)に聴こえるかもしれませんが、これはブルース・マイナーであり、コード的な解釈をするならば常に「E7(♯9)」となります。とはいえメジャー3rd音の現出は少なく、和声的には殆どがマイナー・サウンドを固守し、横の線として現われる時にメジャー3rd音が頻発するという情況なので、言い換えるとマイナー上で減四度が生じているサウンドであり、特にブルース・マイナーの場合は、こうした見かけ上「マイナーの上に減四度」というそぶりの音が非常に多く存在するのが特徴的であり、ブルース・メジャーのサウンド(メジャーを強く意識し乍ら横の線的にはマイナー3rdを生ずるというYMOの「Absolute Ego Dance」の様な感じ)と比しても更に多様な世界観が生まれる物です。以前にもスティーリー・ダンの「Black Friday」にてブルース・マイナーにて生ずる減四度の妙味を触れたので記憶に新しい方も居られる事でしょう(BWV565のオマージュはYouTubeでの2:45〜の部分)。

扨て、先の「Air Blower」というのはメドレーとなる後続曲「Scatterbrain」の序曲的なポジションであり、「Scatterbrain」の調は変ロ短調であり、それに対して三全音転調を行う様な突飛な演出を狙っている「Eのブルース」であり、このブルースはEメジャーよりもEマイナー感を強く出すブルース・マイナーであるのですが、曲中盤で現われるマックス・ミドルトンの奏するローズ・ソロにてBWV565即ち「トッカータとフーガ ニ短調」に生ずる先の減七フレーズのオマージュとなるフレーズを移高させた物として、E音をペダルに、[D♯・F♯・A・C] という減七フレーズをプレイしておりますが、ここでの解釈は先の様なⅤ/Ⅰという解釈にはなりません。なぜならブルースの為、同主調(長調・短調)が混淆とする同位和音が生ずる情況である為、調性を同一視する事が出来なくなるからです。

「Air Blower」で生ずる減七は、結果的にワンコードであるため「E7(♯9)」は解決先の無い独立峰的に存在するドミナント7th系統のコードです。しかしこれは「ドミナント」ではなく主音という中心音で見るべき物で、且つ同位和音という同主調が両義的に存在する世界として見なさなくてはなりません。すると、ドミナント7th系統の和音とは雖も、ドミナントの半音下から減七フレーズが生まれているのではなく、協和音に解決しないドミナントコードを「和音進行の無い(制限された)属13の和音」と一旦見做す必要があります。属13という総和音が和音進行をしない情況となるならば、下方五度進行を一即多にされた様な物と見做す事も可能ですし、ツーファイブワン(Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ)も一即多にしているという情況です。こういう状況下での属13の和音というのは「不完全和音」の体をより一層強める訳です。

「不完全和音」というのは、先述の通り、3度堆積の一部が省略されている状況。つまり「Ⅱm7/Ⅴ」は属11の不完全和音でもあるとみなせますし「Ⅳ△7/Ⅴ」も属13の不完全和音と見做す事が出来る訳で、総和音を不完全和音として扱う所から分数コードという世界観が発展しているという事を今一度理解しなくてはならない訳です。

ドミナントがワンコードである以上、それはモーダルです。西洋音楽にて変格旋法に於てもⅤ度上での導音欲求が要求されたそれとも異なる民俗的としても見做しうる旋法性の世界です。

そうした旋法的和音は「トニックまたはそれ以外」という世界観で和音の体を振舞う事が肝要である為、態々ドギツい減和音(←ドミナント的要素を薫らせやすい)を主和音としてまで、仮にロクリアン・モードを構築しようとしても、結構な無理筋となる訳ですね。どうしてもロクリアン・モードというのを構築したいのであれば、和音を3度堆積で用いるという事が愚行でしかなく、こうした場合は四度和音の体系で和声的に茫洋としておき、横の線でモードを確定するというのが本当の意味でモードを旋法的に準える世界観である筈なのです。

処で、ロクリアン・モードが旧くは教会旋法で括られなかったのは先述の通りです。完全五度に相当する音が無いから、フリギアの変格として嘯かれる「ヒポフリギア」になったのでありまして、時代を変えれば、フリギアはアンダルシア進行として、スパニッシュやフリジアン・ドミナントとしても使われる様になったのでありまして、西洋音楽に於いてもブリュノーの『夢』はフリジアン・ドミナント的に耳に聴こえる事でありましょう。こうしてフリギア系統である旋法は発展して現今社会に現われるのであって、それとはまた別の所では増二度系統の旋法(つまりジプシー系統)の旋法も現われて来て多様性を増す訳です。

扨て、見かけ上長三度の第5音が半音低くなる「硬減三和音」を、トゥイレは減三和音の第3音が半音高くなった物として解釈する物があります。自然短音階 [ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ] の第4・7音が半音高くなった音階 [ラ・シ・ド・レ♯・ミ・ファ・ソ♯・ラ](即ちハンガリアン・マイナー)のⅡ度に生ずる和音 [シ・レ♯・ファ] こそが硬減三和音である訳です。

つまり、減和音は行き場が制限された(協和音へ進行する)為だけでも変化のある要素として減和音→硬減和音という変化を生ずる事もあり得る訳ですが、これらの和音いずれもはコモン・コードではありませんし、その後のコモン・コード(=同一コード)で進むであろうという調性的な示唆は感じ取る事があるでしょう。

減和音やその他の不協和音というのは、後続とのコモン・コードによって初めて対比が明確になるのでありますが、トニックから変じた変化和音がトニックを墨守するのではありません。

総和音という状況はつまり、リディアン・トータルとドリアン・トータルとして見る事が、三全音を複音程に引き延ばす事に依って多くの他の音脈の「作用」を齎す(※「闖入」と表現しました)訳で、三全音という化合物の「触手」が、遠隔的な音をも引き連れて来る要素を持つ音程として存在させられるからこそ、このトライトーンというのは調性社会という狭い枠組みの中で忌避されるばかりでなく、多義性を持ったドミナント7thコードをも用い乍ら、脈絡が極めて稀薄な音とて呼び込む材料として、ドリアン・トータルやリディアン・トータルとして見做す事は、結果として12平均律とは異なる「闖入」も示唆する事であって、ドミナント7th系統のコードを用い乍ら調性を欺いている事をごく普通に行っている事を考えれば、トニックとして強固なコモン・コードを堅持させずに減和音をトニックとして見做すトニック・ディミニッシュなる表現が如何に馬鹿げた物かがあらためてお判りいただける事でしょう。

先の「Air Blower」はワン・コードとたる主和音でありながらも、それをトニック・ディミニッシュ系統の断片やらとは到底呼ばない訳です。また、BWV565のオマージュとして生ずるフレージングも実際にはブルース・マイナー上で行われる事に依り、Ⅴの断片がⅠ度上に現われるという解釈も異なり、これはリディアン・トータルがⅠ度上に現われたと解釈する事になり、E音を「Ⅰ」と看做した時のⅣで起るⅣのエオリアン・トータルの「読み替え」と判断すべき事です。「読み替え」が意味する物は、E音から生ずるⅣがエオリアンを生ずる音度としても、これは結果的にドリアンともエオリアンとしても読み替えられます。なぜならEはEメジャーでもありEマイナーという長・短両義性を持った同位和音に依るブルースの構造であり、このE音はEアイオニアンともEミクソリディアンとも生じさせて、Eアイオニアンの際は7度と3度も下方変位のオルタレーションというブルー音度を生じた世界観であるからです。

その上で属13となるE13を想起する事が必要となります。ワン・コードである以上進行を伴わない和音が「不完全和音」として見做す事も視野に入る総和音という状況を想起する必要があるのです。その上で、E7を主音とするモードの「ⅡーⅤ」進行が一挙に同列化した事を考えつつ、そのⅡ度がセカンダリー・ドミナント化した時を考えると、F♯7という現われる事の無い思弁的な和音は、その第3音がE7の異名同音としてブルー五度(※実際はA♯なので増四度ですが)として五度の連関となる調域に当て嵌まり(これがブルースの音世界が西洋音楽の齎す五度の近親性に取り込まれる例のひとつ)、且つB7は♭9というエクステンションを纏い、それらが進行せずにE7上を主軸とする和音に音脈が浸潤する事で、E7とB7(♭9)が、五度音をコンジャンクト(共有)する様にして持ち合って生ずる訳です。

こういう状況は西洋音楽が齎して来た「五度の近親性」つまる所、テトラコルドをペンタコルドへ読み替えるという事が齎している作用でブルースの世界が更に多様化している事を意味しているのでありまして、結果的にはE音をペダルにしてBWV565とオマージュとした「見かけ上減七フレーズ」として [D♯・F♯・A・C] が現われる訳です。

しかし「Air Blower」の場合は何度も謂う様に、厳密にはBWV565の様な短調で生ずるⅤ/Ⅰとは異なる生じ方である為、見かけ上減七と見えるフレーズはE音から見たⅣ度上のA音から生じている和音がオルタレーションされてそれが減七の分散と等しく生じた物として見做す必要がある訳です。

「Air Blower」での主音E音をもしミクソリディアンが生ずる音度とした場合、それはAメジャーかAマイナーかの両義性のある(※両義的であるのはブルース・マイナーが有している同位和音の音脈を具える為)属音でを中心音とするモードである訳です。A音から3度堆積させて長・短双方の七の和音を構成してみて欲しいと思います。それがどの様なオルタレーションを生ずるのか。

そうすると、Aマイナーを想起した時にダイアトニック・コードとして生ずるC・E・G音は、C音を平行長調の主音として主軸を具えるC音を規準として見ると(これは基の減七フレーズに含まれるC音との整合性を取るための規準)、積み上がるその他の三度音体系が下方にオルタレーションされて居る事が物の見事に判る筈です。こうしてオルタレーションしてしまった音はC音から見た時の和音は既に減和音に変化されており、これはⅠ度から他調のⅦに置換されてしまう事を意味するのでもあり、ジャズ方面であるからこそトニックを墨守するという事は「いつまで原調を頼りにしてんだ!」と横槍が入って当然の事でもあります。

また、E7というコードを基に、その第5音をコンジャンクトとして短属九=「B7(♭9)」を生ずるのは、基がマイナー・ブルースを薫らせているからでもあるからでしょう。ですからE7もAメジャー系の属和音的な余薫を伴わせないAマイナー系統を暗に示唆するE7系統の薫りを伴わせているからこそ、マイナー感が強く現われている訳です。併しながらこれはEマイナーではなくEのブルース・マイナーである以上、ポリモーダル的要素を視野に入れてこうして俯瞰しなければならない訳です。

抑もジャズというのはツーファイブ進行をも稀釈化させた歴史を築いたのは、ドミナントが後続の協和音へ進行する卑近な感じを忌避した事である訳です。そこで和音進行は動的から静的である状況が求められ、ワン・コードを多義的に解釈しつつ、旋法的な和声の時にはドミナント観を避け、中心音として振舞う「終止感を伴う」という振る舞いを持つ和音とそれ以外、という風に茫洋な状況を欲する様に変化した訳です。ですから「G13」という属13の和音があった場合、これがワン・コードであれば「Dm7 -> G7 -> C」で生ずるフレーズをG13上だけで繰り広げてしまっても成立する訳です。

とはいえ、減七のフレーズというのは短属九の断片として、実際にはその強固なドミナント感の断片として形成される訳でありまして、調性感を強く匂わせるフレーズであるのです。ですから、そうした減七が生ずる音に何故トニックを感ずる事が出来ようか!? という事を多大な疑問として抱く事が正常な音楽観である事に間違いは無い事でしょう。

仮にイ短調においてE7(♭9)という短属九が生じたとしましょう。E音を省略すれば [G♯・B・D・F(英名)] という減七を生ずる訳ですが、これらの4音は如何様にも転回する事は可能ですが「F音」を仮に取ってみた時、これを「下属音」という人が居たとしたら、フツーに考えれば何たる詭弁だと思う事でしょう(平行長調でこその下属音であり、平行短調では短調下中音でしかなく、それは属和音に取り込まれている訳でサブドミナント機能が墨守されている訳ではない。E音が省略されようとも古典的調的余薫を醸す減七はドミナント機能を誘発する)。どうやればそれをサブドミナントだのと謂えるのか。減七や減和音を「トニック・ディミニッシュ」などと称する莫迦は、これと等しい事を強弁している訳です。

処が、浅学な連中は器楽的素養は乏しいですし難しい事を理解するのは骨が折れるので、平易な言葉で語られる方を正当であると見做してしまう事が往々にしてあります。判断が甘い事物に対しては、声の大きさ・数の多さ・平易な言葉の方を正解だと思い込んで了うという物ですね。

西洋音楽へのリスペクトを欠いた人達の音楽に関する器楽的素養というのは、そうした拝戴すべき先蹤に対して信奉する事もなく自身の感覚を優位にして或る程度の領域にまで辿り着いた人も少なくなく、寧ろ自身の感性が先人を凌駕していると盲信している嫌いもあるので、顰に倣うどころか過去の体系を重んじる事が二の次となりかねません。

とはいえ総じて凡ゆる音楽の大系を断罪する事など出来ず利用すべき物は利用せざるを得ない為、自身の歪曲にもびくともしない体系には肖り乍ら、己の感覚だけに基づいた手前勝手な解釈と主観をそれらに織り交ぜ乍ら音楽をひとたび語れば、真実の中に虚偽が含まれる事を覆い隠す事にもなる訳です。その虚偽が真っ赤な嘘なら直ぐにでも峻別可能なのでありますが、峻別する事が難しい、専門家が分析しても時間がかかる様な事に於ては平易な言葉で語られる様な真っ赤な嘘の方が人々の心には判り易く響く事も少なくなく、それが正解だと思われ結果的に誤謬が生ずるのは今に始まった事ではありません。

ネットでは殊の外多く、特に初音ミクのブームもそうした誤謬の蔓延に一役買って了った側面もあるでしょうし、「カノン進行」たる言葉とて、ひとたび「カノン」という言葉の意味をきちんと知っているならば、そうした名前で体系として存在する物では毛頭ない物でもあるのを、少々器楽的な言葉が己の器楽的素養を高める自負の後押しとなるのか、そうした言葉のパワーが独り歩きする事など珍しくもなく、それと同様にして一人の浅学な音楽屋が器楽的素養を曲解し僭称する事なども珍しくはないのが現今社会に顕著な悲哀な側面の一つでもあったりする訳です。

扨て、それでは最後に高中正義の代表曲のひとつ「Blue Lagoon」を取上げる事にしましょう。この曲のキーはEメジャー(ホ長調)でありますが、イントロは「Edim -> E△7」という1小節毎に繰返す物として知られます。無論、広く知られたこのコード進行は誤謬すなわち過ちなのであります。

まず最初に指摘しておきたい重要な部分は、「Edim」として表されるこのコードは減三和音ではありません。加えて、更なる多くの誤謬のひとつに《dimと表記される場合、dim7という減七を充てても問題ないのでdimもdim7も一緒と考えて差支えない》とする看過する事の出来ぬ誤った理解が蔓延って居り、そこにも正しい理解を得る為の危険性が孕んでおります。

私のブログでは「dim」は減三和音「dim7」は減七と厳密に分けております。しかも、dim7として充てる事が可能であるのだとするならば、「Blue Lagoon」ではそれが誤りとなるという事を、以前にも文章だけでは書いていたのですが、一部の人は図版を伴った例証ではないと理解に及ばないという悪癖を備えている物なので、これを機会にあらためて語っておこうかと思います。そうした浅学な輩の手前勝手な解釈を、音楽的な素養は欠いているクセしてネットの力だけは長けている様な輩にあらためて鉄槌を下す意味でも恰度良いかと思いまして(嗤笑)。

「トニック・ディミニッシュ」なる莫迦げた表現は、おそらく高中正義の「Blue Lagoon」が存在しているから、誤った理解をしているのではないか!? と思える位なのでありますが、先のコード進行「Edim -> E△7」は「Edim7 -> E△7」が適切なのでもなく、『Em6(♭5) -> E△7』とするのが適切な表記なのです。

とりあえず有名な曲なのでバンドスコアとかも出ていた様な記憶はありますが、私はそれらに目を通した事がありませんが、一応色んなアレンジを耳にした上で語って居ります。亦、バンドスコアなる物がこの世に存在してはいても、私はそのバンドスコアとやらは本人の監修又は自筆譜などでは無い限り、採譜者や編集者の主観が介在している事は往々にしてあると理解しているので疑い無く楽譜を読むという事はしないのです。

それでいて、これだけネットにパワーを漲らせる事が出来る昨今、このような正当な表記すらネットで引っ張って来れない様な状況を鑑みれば、相当誤った理解として蔓延ってしまっているのだろうという事は容易に推察に及ぶ訳であります。ですから今回あらためて語る訳ですね。

では早速次のピアノ・ロールを見てもらう事にしましょう。弱起部分を除いた3小節目のEm6(♭5)がポイントです。Q&A方式で注釈を付けているので自ずとお判りいただけるでしょうが、図示しているピアノ・ロール上のコード表記の解釈が適切なのであります(※ピアノロールのヴォイシングはYouTubeの例とは異なる便宜的な物)。

扨て、Em6(♭5)がEdim7であってはならない理由は何故なのか? それは図版の方の注釈でもお判りになるかと思いますが、こちらにも掲載しておきましょう。

『仮にこのコードをEdim7と表記したとすると、E音から度数を数えた7度音に相当する音=減七度音はD♭と表記する事となる。その和音の4拍目に於て上声部に和音外音として現われるD♯/E♭音の出現の事実が意味する物は、基底音がE音由来の出自である以上、上声部に出現した和音外音は減八度という解釈のE♭音でもない。

コード表記にdim7を選択してしまった場合に陥る矛盾は、和音構成音D♭音と和音外音D♯は「同度由来」の変化音として双方が併存する矛盾を生んで了う事を意味する。上声部に生ずる和音外音としてのD♯音の出現が矛盾を来さない為には、コード表記としてはEm6(b5)である事が適切である。畢竟するに誤謬として蔓延している《Edimというディミニッシュ・トライアドはdim7として置換する事が可能》という誤りは、こうした例に於て棄却される事となる。多くの例で減三和音をdim7として置換が可能であるから凡てに於て置換可能という演繹は成立しない。その程度の「多くの例」とやらは単なる器楽的素養の浅さから生ずる物でしかない.』

これがその理由です。換言すれば、Edim7を充てた場合、七度音=減七度の次は増二度隔てて主音に帰結する事を示唆する訳です。七度音の次は八度音なので、完全八度=主音より低い音が八度の同度由来として減八度とかが完全八度と同居して存在する訳もありませんし、12等分平均律を跳び越して微小音程となる微分音の中立音程が発生する状況でもありません(笑)。

然し乍ら事実として、上声部に現われるストリングスにはD♯もしくはE♭音が横の線として奏でられている訳です。この音が4拍目という弱拍であろうと他の強拍にあろうと、和音がEdim7とするならば、その音が併存するなら完全八度がオルタレーションする状況ならまだしも、そうした流れではなく [cis - dis] として線を追っているのは明白なのです。ですからこの音は「D♯」であるべきで「E♭」の解釈はできない訳です。百歩譲って「E♭」だったとした所でE音から局所的に変化したというキッカケは全くありませんし、仮にE♭音だとしても、和声的にはE音と同度由来となってしまう為そうした同度由来の音が併存する様な状況に和音表記は充てられる事はありません。

勿論ジャズ/ポピュラー界隈の和音表記の仕来りも、メロディを除外した上でメロディに彩りを添える「伴奏」という観点で和音を、多くの人に対して共通理解とする響きを手軽に示唆する物ですから、コード表記に対して総ての役割を与えるというルールという訳ではないというのは私自身重々承知しております。併し私は「和声的なアンサンブル全体」を視野に入れて必ず語っているので、そうしたスポイルを促してしまう様な事が無い様にわざわざアンサンブル全体の和声感として、便宜的にコード表記をしているのです。

権利関係など凡てが許される状況でしたら、コード表記で済まそうとせずに譜面にした方が楽な訳ですが、譜面では起す事が無理な場合はコード表記に拘り、時にはピアノ・ロールを用意するというのが前提となっているが故のコード表記の論述なのであります。

譜面すら読めない人がDAWを取扱い、コード表記の体系だけは知っているという人も珍しくない状況です。それらを鑑みた時、コード表記から読み取る事の出来ない「和声的な音」を考慮に入れているからこそ、私が示すコード表記は複雑化してしまう物でもあります。しかし、山下達郎の「土曜日の恋人」のコード表記のそれは、私のとは別の、ググッてすぐ出て来る類の物は2つ目のコードはC7(♭5)と表記されてしまっている事でしょうが、申し訳ないけれど、原曲にはその和音表記にて構成されるe音など全く入ってはいないんですよ。

私は、ありもしない音をコードに附す事はしません。個人的主観の類推からありもしない音を附すなど言語道断であると考えるからであります。

果て扨て、「Blue Lagoon」は減和音から始まるとは言えそれをトニック・ディミニッシュなどと謂えるでしょうか!? E音をペダルにしているだけでそれには全く根拠がありません。なぜなら「ブルー・ラグーン」で生じているEm6(♭5)たるコードも、他の某かの「短属九」という和音でのE音を根音としつつ不完全和音としての姿で体を為している和音と考えるからです。そこで私が類推するコードを便宜的に表記するなら「C7(♭9)/E omit 1」つまり、C音を根音とする短属九の根音省略形で、元々に具わる筈のC7(♭9)は下方五度進行を使用としていない弱進行(六度進行)をする類のドミナント7thコード系統の振る舞いとして捉える必要があると考えるからです。

つまり茲での短属九の調所属はFマイナー(ヘ短調)で生ずる短属九であり、その平行長調=変イ長調(=A♭)とホ長調(E)同士に依る調所属の変化が齎している世界観なのである、という風に考える必要があるでしょう。「Blue Lagoon」の場合、その類推し得る短属九の根音のC音が全く鳴らされぬ省略となっているが故に和音表記としては根音省略としての形として表記する必要は無く、結果的にE音を根音とする形となっているだけであり、E音を根音とする和音として見立てたとしてもdim7では駄目なのです。マイナー6th(♭5)なのです。

もしもC音を省略していない世界観で考えるならば、C7(♭9)コード上にて、ストリングスが弱拍で♯9th相当の「D♯」を横の線として使っているという解釈になるのです。仮にストリングスが和声的に「D♯」音を使っていた場合、和音表記としてはイチから考え直す必要はありますが、C7由来で考えるとすると今度は♭9thと♯9thという同度由来の音が同居してしまうのではないか!? と思う人も居ると思います。ですが、♯9thとは本来は♭10thである為、長三度と♭10thの同居が同度由来の音として矛盾を来すのではないか!? と考える方が自然な疑問に相応しいのであります。処が西洋音楽ではこうした例外は存在するもので、アルバン・ベルクの「ヴォツェック」の中には、ドミナント7thコードに♭9thと♯9thが同居し且つ5th音省略とも解釈し得る和音が用いられているのであります。

高中正義がベルクのヴォツェックを聴いていたかどうかまでは判りません。とはいえ和音構成音の出自を単音程という密集位置に転回して求めなければ、長三和音と♭10thを同度由来とする事など是認可能ともなる訳です。

また、仮にそれを複音程として看做さないにしても、「同位和音」という同主調の調域で生ずる同主調長調音組織と同主調短調音組織の混淆とする世界観が両義的に発生しているという、それこそストラヴィンスキー、バルトーク等の世界観をも投影し得る世界観にて理解する事も可能なのでありますが、ジャズ/ポピュラー音楽界隈では、和音の出自とやらは和音表記の普遍性に依拠しているだけの事が多く、見慣れない表記に及び腰になり乍ら体系に甘んじているという悪しき側面があったりします。

その上で減七をマイナー6th(♭5th)と読み替える事もできない浅はかな解釈をしてしまったり、果てには主音が保続音となっているからトニック・ディミニッシュなどと、調所属すら読み替える事の出来ない馬鹿どもの音楽観に和音表記や和音表記から伴うファンクションを準える必要など全く無いのであります。恥を知れと言いたい所です。

補遺

「トニック・ディミニッシュ」なる用語をあらためて、私の所有する音楽関連図書に見付けてみました。すると、北川祐著『ポピュラー音楽理論』(リットーミュージック刊)に見出す事が出来、私自身あらためて驚いております。というのも、ジャズ/ポピュラー音楽界隈の理論に関しては私は北川氏の論述を是認する立場を執っているので、それを見逃していた事は自戒の念を込めつつ読み手の方々に誤解を与えかねない物となり、後述する補遺を以てお詫びとさせていただきたいと思います。

とはいえ「トニック・ディミニッシュ」なる語句嵌当は私自身はまだ相容れない所があるのでありますが、北川氏が述べている「トニック・ディミニッシュ」なる用語に於ても、注釈や譜例にある点を注意深く観察しないと易々と鵜呑みにしてはいけないと感じた部分があるので氏のそれを強調しておこうと思います。

氏曰く、「トニック・ディミニッシュ」はトニックの装飾的和音である、と。

その上で譜例にて目立った用法というのがまず一つに、(Key=Cを基準とした場合)トニックに解決する過程での「ツー・ファイブ・ワン」を経由して(トニックに解決している)、そのトニックの和音構成音としての予備を後続のCdimが持ちつつ、またCメジャーへ変化するという例。「予備」があるというのが重要です。同様に他の例でも、ツーファイブを経てV7の第3音が解決せずに予備となり「ⅠdimM7」に進み、M7はそのまま更に後続のCM7に進むという物。

西洋音楽に於ける機能和声ではG7またはそれのエクステンションとしてジャズ/ポピュラー音楽でのドミナント7thコード上のテンションは倚音とし、加えて先行和音であるG7が包含する導音を後続和音であるCM7が又しても導音を保持しているのは導音の潜在的なる重複と扱われる物である為、西洋音楽のそれとは全く異なる因果関係として、トニック・ディミニッシュなる装飾和音は、主和音の準備を俟たねばならないが故の予備が必要とする所の意味なのです。いずれにしても、氏は注釈に於てメジャー7thをメロディー・ノートとした応用が多く見られる、としております。

これらから判断する事で重要な事は、「トニックの装飾的変化」「予備の必要性」「解決しない導音」「掛留」などから判断して主和音を変形させる事を呼んでいると思われる為、私が諸井三郎の変化三和音を例示した様に、それらに応用する事も勿論可能なのであります。とはいえ、「トニック・ディミニッシュ」という用語については私自身は納得できない所はあります。然し乍ら近視眼的に捉えられても困るので、トニック・ディミニッシュが示唆している音楽観はどういう物なのか!? という事が重要で、主和音の先行に装飾的に配するだけではいけないと私は今も猶感じております。

もうひとつ初学者が注意しなくてはならない点。先の北川氏の譜例にある注釈には私が用いている「予備」や「潜在的な導音重複」などを示唆する文は見当たりません。譜例で最も重要なのは予備を読み取る事なのですが、音を出せば理解し得る物と判断される為か、こうした点を読み過ごす読者が少なくないのは容易に推察に及ぶので、読み手の方にはその辺りを勘案し乍ら氏の論述と私の論述を併せて理解されたいと思う事頻りです。

※本記事は文書量が多い為か全体的にHTMLレイアウトが崩れるエラーが生じている為(2019年9月8日訂正済)、本記事をPDF版を掲載しておきます。サンプル音やYouTube関連ファイルは再生互換性を考慮して埋め込まなかったので、どうしても再生メディアが必要な方はブログ併読の上照らし合わせて下さい。

dimedit.pdf

2016-05-22 09:58