音脈の拡大 [楽理]

扨て今回も亦三全音に関して述べて行く事になるのですが、私が前回説明したヒンデミットに依る三全音の結合差音については、私が現今の半音階や四分音律体系を見越して均した解釈であるので、ヒンデミットの自著『作曲の手引』で解説されている三全音から生ずる差音に対して少々異なる所があるのは注意をしていただきたいのでありますが、基本的にはピアノやフレット楽器を取扱うだけの音楽でしたら私の方の解説の方でも充分ジャズ/ポピュラー界隈でも役に立つ訳です。とはいえ源泉の側面を知りたい方も居られるでしょうから、その辺りの補遺という事も兼ねて今回解説する事にします。

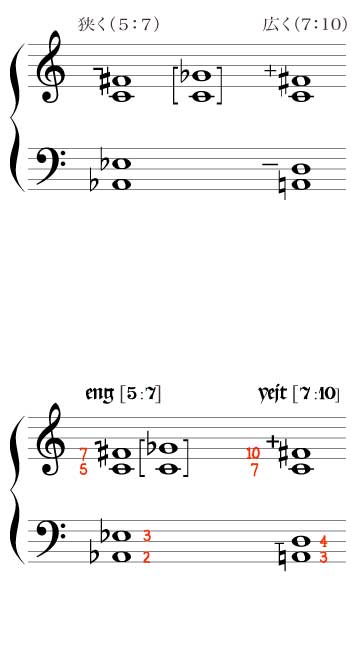

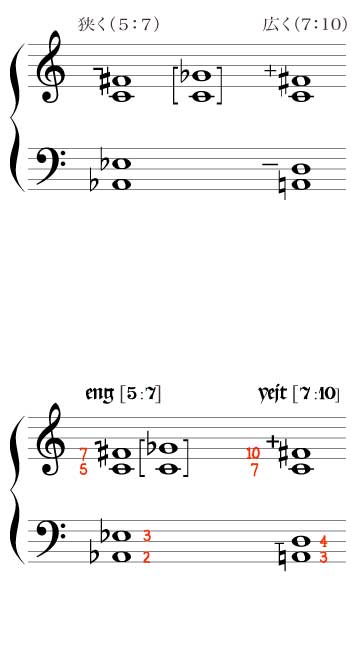

扨て、ヒンデミットが『作曲の手引』にて三全音の結合差音を次の様に述べている物は、前回の私のブログでも同様に確認できる物ですが、こちらの譜例は日本国内版の例に倣った譜例でありまして独語版の方と比較すると、それらの微小音程が示す変化記号は混同を招きかねない書き方がされているので注意を必要とするのがまず1つの点。

もう1点は、ヒンデミット自身はヴィオラ奏者である為平時はあらゆる音律を楽曲内で駆使して、周囲の奏者ともピッチを可動的に合わせ乍ら演奏しているので、鍵盤やフレット楽器のみを扱う様な人からするとピンと来ないかもしれませんが、演奏中に特定の和声感と音律だけに固執して音程を維持してしまうと際限なく狂って行ってしまうのでありますね。それを「均し乍ら」演奏している訳です。

ジャズ/ポピュラー系だと「際限なく外れて行く」という情況はあまりピンと来ないかもしれませんが、例えばメタル大好きなギター小僧を例に挙げてみましょう。彼等はパワー・コードを5度で採る以外に4度(5フレット分の音程)で採る事も珍しくもありません。その際、1本の指で異弦同フレットの複数弦を押弦(=セーハ)する曲面が多いと思いますが、4度のパワー・コードを四度で採る際は特に顕著だと思いますが、平均律の僅かな四度のうなり(※2セントのうなり)を忌避してドンピシャで2音のどちらかの弦に対して弦のテンションが弱い方の弦に瞬時に圧を掛けてほぼ純正音程に採って聴かせる事があります。5度でやる時も同様の可動的変化を採る人も勿論居るでしょうが、恐らくメタルに拘っている人はそれこそ無意識レベルでパワー・コードの5度/4度を純正で採ろうと可動的変化をさせる人は少なくない事でしょう。

この可動的修正が指先のほんの少しのコントロールで出来るのは平均律の完全五度/四度で生ずるズレが小さい為に可能となるのでしょうが、概ねこうしたシーンでドンピシャで合わせようとするのは音価が長い時である情況かもしれません。勿論中には通常のテンポのリフ内でこなしている人もいるでしょうが、常にドンピシャで採り続けている訳でもないので、運指の問題やら実際にはそこまで拘泥せずともズレが僅かな為うなりを感ずる前に曲のビートが進むという情況だからこそ遣り過ごしている時もある事でしょう。

處が純正律の長三度となると、平均律のそれよりも14セント低い。ピタゴリアンの場合は平均律よりも7セント高い。短三度となると今回詳述は避けますが、上方倍音列を用いてヒンデミットが『作曲の手引』にて詳述している通り、倍音列に依拠した音程幅とて多くの種類があるのです。

ヒンデミットが自著で述べている音程差のそれは、純正音程を慫慂している物ではなく、数学を用いざるを得ない煩わしさを簡単に捉える事が出来るように整数比を用いているだけの事であって、それを基にした理解をしなければならないのです。

それでは、先の『作曲の手引』日本語版の譜例の様に見られる微小音程、特に [7:10] の方で生ずる差音の微小音程は恰もd音が本位音度よりも僅かなズレを示しているものなのか!? と誤解してしまいそうですが、独語版の譜例に倣った表記だと前掲の様な譜例になるのです。

つまり、a音を僅かに低く採る事を示す微小音程の変化記号となっている訳です。それは何故か? という事を次に述べる事にしましょう。

これらの音程比は簡単な整数比を用いる為の事で純正律を推奨する為の物ではありません。とはいえ音律が純正律であれ平均律であれ、2の冪乗は音律に拘らず純正な「完全八度」な訳です。ヒンデミットの用意した譜例というのは《中央ハ音(=C音)を音程比の低位に採る》事を意味しているので、このC音を読み手が勝手に他の音律へと準えてしまって理解してしまうと、「真の音程の示唆」が判らなくなってしまう危険性を孕んでいるので、反芻し乍ら理解する必要があるのです。

ヒンデミットはその上で、2種の三全音から生ずるこれらの音を、狭い三全音の場合は「A♭7」というドミナント7thコード(※増六を短七度への異名同音の読み替えをする事は暗黙の了解)を生ずるとし、広い三全音の場合は「D7」というドミナント7thコードという2種類の属七を得られるという風に解説している訳です。ですので、ヒンデミット自身も微妙に異なる音程差が齎す「劇的」な差をこの様に紹介し乍ら、それを実際の半音階体系に「均して」提供しているのであります。とはいえそのヒンデミットの「半音階」的理解というのは、弦楽器、管楽器奏者が微小音程を細かく適宜制御する範囲で理解する物であり、フレット楽器や鍵盤奏者だけの視点だけで捉える半音階組織での理解とは少々異なる、という前提で理解せねばならない物なのです。そこで私は、ヒンデミットが残したこうした異なる世界観をあらためて現今の半音階組織にて見渡した時の捉え方として先の様に述べていた訳ですが、そうした捉え方の違いでどのような差異が生ずるかという事を述べておく事にしましょう。

〈狭い三全音 [5:7]〉の時の低位の音(C音)は、実際には振動数「5」として捉える必要があり、これは単音程に転回した時は純正長三度という風になり、12等分平均律から見たC音と比較すると実際には低い訳です。何故ならC音を「5」と捉えなければならないのですから、類推し得る振動数「1」乃至「2」が下方に作られる訳です。但しこの音程での結合差音からは基底音の「1」を指し示す必要は無く「2」で充分なので、振動数「2」に相当するA♭音が下方に得られ、第二次結合差音の内の「3」の方も同様に得られる訳です(第二次結合差音の内の「5」は実音「5」と重複)。

他方〈広い三全音 [7:10]〉の時の低位のC音はこれは平均律であろうが純正律であろうが通常の音律からは大きく外れた「自然七度」を採っているのですから、前掲のC音とは相対値でも17セント低い音を同一のC音と見做すのを念頭に置いて語らなくてはならないのです。

こうしたズレを適宜リアルタイムに合わせ乍ら律しているのがオーケストラなのでありまして、これらの解説を我々は「平均律」に均した上で考えねばならないのですが、細かな可変的なピッチのそれを本来ならば読み手が隈無く理解しなくてはいけない側面でもあるのです。

扨て、こうした2種の三全音から得られた結合差音を創出した事で得られる「和声的音脈」は、平均律的に均されて見做す必要があるためヒンデミットは「2つの属七が現われる」という風に括っている訳です。換言すれば、或る音組織に於て三全音を見つけたら、そこからは全く意図せぬ所に2種のドミナント7thコードを類推する事が可能であり、これらの音脈を基に音脈を拡大させる事が可能という風に語っている訳です。

私の場合は広い三全音の方で得られる結合差音のそれは前回のブログ記事の様に、ドミナント7thを形成する様にはしておらず、12等分平均律に均した時を見越して敢えて「A・C・E♭・F♯」を生ずる様にして説明しているのは、その微小音程を現今の音律に均しているが故の事です。本来なら茲でのC音は31セント程低くても構わないのですけれどもね。

広い三全音の方の低位の音を「自然七度」として均したまま、それを従来の音律体系に当て嵌める事は難しく、この音を従来の音律の特定の音に当て嵌めて考える事の方が妥当性がある物です。故に、結果的にC音を規準にして見立てているのであるならば、そこから生ずる結合差音の微小音程的な差という物は先のブログ記事の様になるのであるから、均すのはドミナント7th的に均すのではなく減七として均す訳です。ヒンデミットはそこに「安定的音程が和声的な地位を得る」様に説明するので、減七ではなくドミナント7thコードが具える長和音由来の「良好な音程」を前提としているのであり、私の場合はクアジ・エクィディスタントを視野に入れて更なる不協和での音脈を開拓する拡大解釈にて「減七」として均して生じさせているのであります。

何故私が拡大解釈するかというと、茲で減七を充てる事に依って得られる微小音程達の相対的な音程にて四分音律に靡く事の相応しい音程が得られるからであります。

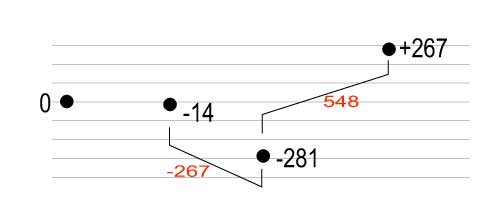

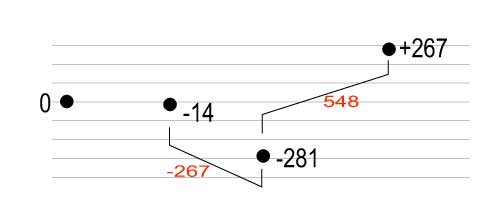

例えば次のタブラチュアを見てもらいたいのですが、このタブラチュアの各線は「100セント」を意味しております。線上のちょうど中間に串刺しになる様に配される音は「0セント」の位置に在ると見ていただきたい訳ですが、この「0セント」の位置を平均律の長三度の位置だと思って見てもらいたいのです。

すると、その右に見られる「-14」が示す僅かにズレた黒丸は「純正長三度」を意味しております。この純正長三度は、先のヒンデミットの譜例での振動数「5」に相当する物だと思えば良いのです。然し乍らこの振動数比「5」は基底に「1 or 2 or 4」があって初めて生ずる物であり、C音の地位も〈狭い三全音〉と〈広い三全音〉では全く異なる物なのです。

両組の三全音に共通する音程比は「3」ですが、「3」の地位はご覧になれば判る様に出自は全く異なります。基底とする和音はもとよりC音は5次倍音由来 or 7次倍音由来を基にしている訳ですから。ですので両者が示す振動数「3」は互いに三全音離れた [es・a] である訳です。

そこで改めて先のタブラチュアを〈広い三全音〉に当て嵌めて考えると、音程比「3:7」は単音程に転回すると「6:7」となり、この音程差「267セント」は広い三全音の基底からカウントするならばこのままで良いのですが、〈狭い三全音〉との整合性を図るのであるならば267セント幅の上位を〈狭い三全音〉で生じた振動数「5」に置換する必要があります。結果的にその「5」は平均律より低いので、相対的な音程幅は267セントに14セントが追加され、平均律からは281セント低く見る様になります。

扨て「0」の位置から上方にセプティマル・マイナー3rdを採る際には「0」からセプティマル・マイナー3rdを採る事となり、何も「0」から上方に14セント高い音を投影する必要性は無い(この因果関係は無い)ので、上方に267セント高い音を採ると、先の最下方の「281セント低い」音との相対的な音程は「548」なる訳で、これは四分音律的に均す事も可能な「550」セントに近しい物でもあります。これが「四分音律」も視野に入れる事が可能な見渡しとなる訳です。つまり、マイケル・ブレッカーが使用していた四分音律のブルー音度の因果関係が得られる訳であります。

こうした見渡しが可能になるからこそ私はヒンデミットのそれを更に拡大解釈して見せた訳です。

楽器のチューニングも実際には行わずに机上のDAWアプリケーションだけで取扱う事もできる現在、こうした微小音程という現象はあまり実感しない方も居られるかもしれませんが、少なくとも調弦や管楽器を奏する方なら実感する事でもありましょう。あまりにピンと来ない事に私の言葉が実測に伴わず理解に及ばない人も居られるかもしれません。

例えばDAWアプリケーションにしても、もし使用者が「ハーモード・チューニング」のシステムを選択していた場合、そのアプリケーションはリアルタイムに五度と三度音程を平均律から純正律に近付けようと可動的変化をする物で、実際には次の様に基底を態と若干高く採る様にして、これに対して亀甲の様にして5度・3度の連関をtonnetzの様に組み上げるのがハーモード・チューニングです。Eから生ずる5度やGから生ずる3度も繰返し繋げて行く事で、微妙にズレ合い乍ら整合性を保とうとするのがハーモード・チューニングのそれです。実際にはどれもが少しズレているという訳であります。

扨て、548セントを基にこれを四分音律体系つまるところ24等分平均律と謂える体系に均すとなると、550セントという近似値に吸着される事になるので、この体系に於て550セントという音程が示唆する物というのは次の様な体系に当て嵌める事ができるのです。

一般的に我々が用いている調性の五度圏というのは音律は無関係に「完全五度」を追って行く物ですが、純正完全五度で累積してしまうと際限なくズレていく為、結果的に五度圏は思弁的乍らもそれは「700セント」で取る事が望ましいという理解に収まって居りますが、四分音律を視野に入れた場合アロイス・ハーバの五度圏は「650」セントで取ります。ハ長調の次は変ト長調(※この「変ト長調」は、ト長調よりも1単位四分音低い事の意)という風になり、変ト長調の次が既知のニ長調より50セント低い「変ニ長調」……という風になるのであります。

扨てテトラコルドという名称には、我々はついつい既知の12等分平均律での体系から得られるヘプタトニック(=7音列)の各音に度数(=scale degree)を充てるため、四度音程には4音が充てられている事で整合性が取れていると理解してしまう物ですが例外もあります。特に日本や琉球地方の音階を語る上ではテトラコルドに4つの音が充たされない場合も存在します。加えて、12等分平均律から7つの音が巧みに抜萃されてヘプタトニックがあり、ヘプタトニックの各音度に対して1度2度

3度と我々が呼ぶ事から察するに、仮に24等分平均律から17音を抜萃した音列を作り、基音から17度上の音が1オクターヴ上に最も近い導音が「17度音」という風には恐らく呼ばれないと思います。その17音列に対して「既知の完全五度」に相当する音があったとした場合、「完全○○度」と名称が変る可能性は低いのではないかと思います。こうした妥当性を踏まえた上で、四分音律という24等分平均律は、従来の12等分平均律で用いていたテトラコルドの中を新たに細分化されている体系と見做す事ができる訳で、C音からCクォーター♯、C♯、Cスリークォーター♯という1単位四分音毎のそれも、テトラコルドという4音列になる訳であります。

重要な点は「既知のテトラコルド」つまり、大完全音列というオクターヴが上完全五度と下完全五度に音程が作られて音程が細分化された時に生じた「上属音と下属音」で拵えたテトラコルドの体系の中に新たなテトラコルドが在るという風に見做して考えて行く方が妥当だという事を意味するのであります。

例えば次の譜例は、ヴァルター・ギーゼーラーがハーバのタルティーニ・フラットを用いた五分音体系の31音音階から抜萃している音名の充て方を取上げているように、重変・重嬰を除けば現今の四分音律に当て嵌める事が可能でもある音名としてギーゼラー自身興味深いという事で現わしている物です。

次の例は、その後ゲオルギー・リムスキー=コルサコフ(以下GRK)がヴィシネグラツキーとの書簡の遣り取りにも見られるパウル・ザッハー財団にも残る譜面などから列挙した四分音システムで、これらから察するにGRKは嬰種の四分音変化記号の方を重視しており、変種の方の四分音体系には総じて音を充てていない文献しか手許に無く確認できないのでありますが、四分音律の譜例下部の変種に記しているグレー色の音名はGRKに依る物ではなく、既知のハーバの体系に準則する物です。とはいえ「?」で記している様に、Aクォーター・フラットとEクォーター・フラットの音名はどうするのか? という課題も残されているでしょうが、微分音体系は四分音律ばかりではないので独名での音名がどのように整備されるのかという課題は、2年前にもFacebookやTwitterにて一部喧伝された所がある様に、幾ら一大学の論文にて体系化を施そうとも(査読者が複数絡んで上梓されているとは雖も)、それが方々で是認される訳ではないので注意が必要なのです。況してやそのSNSを騒がせた件の四分音の独名は3単位四分音も蔑ろにされていて、過去のハーバなどの体系にも準則としていない物であった為、先例を拝戴する様な側面が見られないので私は断罪していたのであります。

こうした前提を理解した上で、四分音律から17音或は19音を抜萃して作ったハバが用意した音階の一部は次の様になるのでありまして、これらは「既知のテトラコルド(四度音程)」=550セントとして、ディスジャンクト(=次のテトラコルド列の間隙とする音程)しており、17音および19音音階を作っている物なのです。既知のテトラコルドから新しい体系での「四音列」も亦新たなテトラコルドであるという事を述べているのでありますので、これでお判りいただけたかと思います。

19音音階の方では「既知の長音階」で生ずる主要三和音(=C△・G△・F△)に相当する音を充たしております。他方17音音階の方では属和音が充たす筈の構成音にて既知の長三和音を得られる事はなく、微小音程的な音を得る事となります。私は、この17音音階がジャズ方面で四分音律での可能性を齎すひとつの音組織であると信じて已みません。

そういう訳で12等分平均律に於ける幹音から見たテトラコルドの齎す四度音程と、更に細かい等分平均律から生じる四音列でのテトラコルドの違いがある事を理解する事で混同を避けられるかと思う事頻りなのですが、西洋音楽に於けるテトラコルドという物をあらためて振返ると興味深い事実が書かれている事にあらためて瞠目させられたのでこの機会に追記しておきます。

『音楽大事典』平凡社刊にて〈テトラコルド〉を探ってみた所、西洋音楽ではテトラコルドだけで成立させているのではなく、テトラコルドと属調/下属調との関係調にて生ずる「ペンタコルド」とを合わせて組成されているという風に語られておりまして、成る程、確かに「特定の調性」を感ずる時はペンタコルド(5音列)にテトラコルドが「コンジャンクト」(=核音たる中心音を共有する)している訳であります。処で私の所有する『音楽大事典』初版本の当該項目の譜例は、ト長調の音組織である導音たるfis音に変化記号が与えられていない変化記号の付け忘れの誤植がある為、今回こうしてfis音を銘記しておきました(笑)。

扨て茲で今一度ヒンデミットの2種の三全音を今一度確認する事にします。大小の微小音程にて2種の三全音 [狭い・広い] が生ずる中で、氏は三全音離れた音程関係にある2種のドミナント7thコードを見出すと説明しております。とはいえこれは音程を無段階で表現する事の出来る音楽であればこれで良いのですが、少なくともジャズ/ポピュラー音楽に昇華するならば、私の取上げた見立ての方が良いだろうという事で語って来た訳です。

三全音[c・fis] がある時、この三全音が狭い・広いは兎も角、両義的にA♭7とD7というコードを見渡す場合の事を考えた上でももう少し拡張可能な捉え方があるので、それに就いても語って置く事にしましょう。

それでは、一番最初の譜例の三全音を今一度確認してもらう事にします。狭い三全音はA♭7を生じ、広い三全音はD7を生ずると理解してみて欲しいと思います。その上で両者の関連性というのは、この両者には無いのです。何故ならば先ず両者に共通する振動数「3」を確認する事にしましょう。

振動数「3」が同度又は異名同音に在るならば両者は関連性を伴う物だと解釈して構わないのでありますが、実際には両者の振動数「3」は [es・a] という風に存在しており、同種のコードが三全音でセパレートしている以上、この音も三全音同士でセパレートし合っているのは当然です。決して同じではない事がお判りいただけたかと思います。

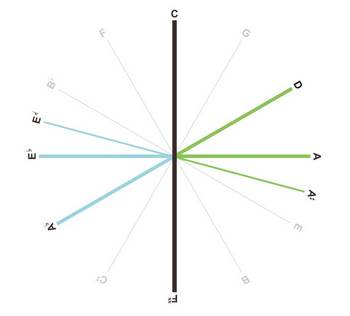

畢竟するに、基の三全音 [c・fis] から生ずる「別の音脈」というのは次の様な図にて現われる事を確認できるのです。

直線で貫いた形は「三全音」構造を示すものです。とはいえこれらの中に生じている計4組の三全音の内、8時と9時に相当する位置に示した両者は「狭い三全音」から生じた音脈で、それらと対蹠関係にある2時・3時に相当する音は「広い三全音」で生じた音脈です。それらを「直線」で見ると三全音が成立するという状況であるのです。猶、それらと同色で細い線で示しているAクォーター・シャープとEクォーター・フラットの三全音の組は、私が微小音程的に生じさせて四分音律に吸着させて生ずる音脈であります。

扨て、3─9時に相当する [a・es]の三全音は、基の三全音との間に短三度等音程のクアジ・エクィディスタントを生んでいるのが判ります。この等音程が意味する物は、未だ生じない「闖入」の箇所が出現し易い状況を生むとも解釈可能です。

更に、2─8時に相当する [d・as] の三全音は、基の三全音と「全音」でセパレートする様に現れるので、それら2組の三全音はメロディック・マイナー・モードに近似する体系を得ると解釈する事もできるのです。

その上で、微小音程的に生ずる 3時半─9時半に相当する三全音は基の三全音に対して「250/350セント」という風に等音程としては現われないのであり、クアジ・エクィディスタントの音脈に阿る事は難しいのですが、前掲のハーバの四分音律での19音音階を例に挙げると、この音階に充たされる音脈(基の長音階の主要三和音を有しつつ)として発展的に見渡す事が可能となるのです。そういう意味では、私が提示した微小音程に依る三全音を含めた体系は、先の17音音階と同様、使用者が意図した上で何れも使える音脈であるという事があらためて判るのであります。

更に附言するならば、微小音程で生じさせた三全音は本来なら三分音/六分音体系を視野に入れても良い物でもあるため、それらをも併存させるとなれば、更に多様性は増すのであります。

以前にも述べた事がありますが、《私はドミナント7thコードを属音+某しとして解釈する》という物です。それは、先の三全音からドミナント7thコードが発生する情況からも見てとれますが、ドミナント7thコードとしての体を保つための根音よりも、それに対して和音の上方に群がる音脈の方が多様性を生ずる重要な役割があると見出す事ができる事でありましょう。特に、私は先の《狭い・広い三全音》の両者の振動数 [5:10] を重視して、それが等音程の為の活路として重視しているのであります。正直な所、これらの振動数に対して他の等音程の体系をスーパー・インポーズしても良いと解釈している訳です。

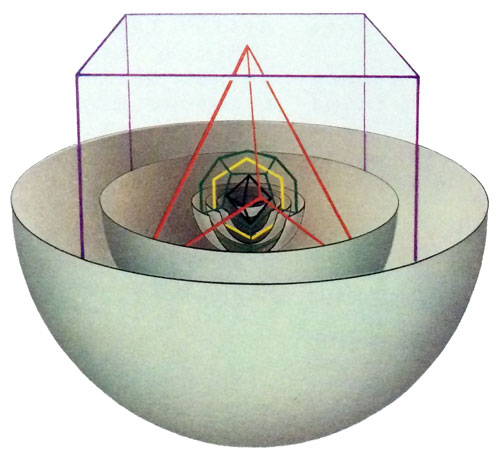

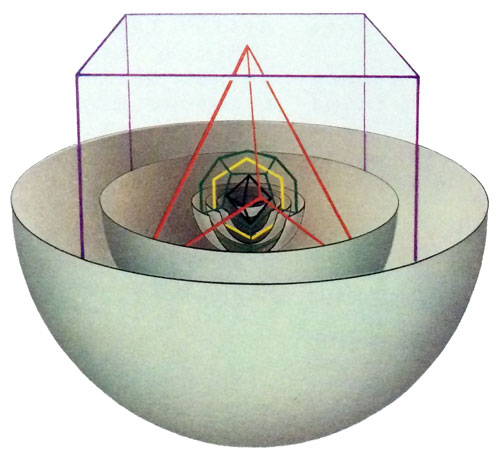

狭い&広い三全音から生ずる [5:10] というのは、ある意味では「5⇆7を読み替える」「7⇆10を読み替える」事と同等な訳です。イメージとしては、5という長さの線分を持つ正四面体に外接する球体を作り、これを「1」と読み替えて新たな構造体を作るかの様な、次の様なケプラーの法則を見て貰えればイメージしやすいでしょうか。これらの様な件を踏まえた上で、新たなる音脈の導出を図るという事と、三全音の音程比からの結合差音の採り方に於てヒンデミットの方法とそれからの応用という物の違いをあらためて吟味していただきたいと思わんばかりです。『作曲の手引』の本文を知る方からすれば私の文の一部に齟齬がある様に取られてしまったかもしれませんが、今回のこうした事を踏まえた上でお判りいただけるかと思います。

扨て、ヒンデミットが『作曲の手引』にて三全音の結合差音を次の様に述べている物は、前回の私のブログでも同様に確認できる物ですが、こちらの譜例は日本国内版の例に倣った譜例でありまして独語版の方と比較すると、それらの微小音程が示す変化記号は混同を招きかねない書き方がされているので注意を必要とするのがまず1つの点。

もう1点は、ヒンデミット自身はヴィオラ奏者である為平時はあらゆる音律を楽曲内で駆使して、周囲の奏者ともピッチを可動的に合わせ乍ら演奏しているので、鍵盤やフレット楽器のみを扱う様な人からするとピンと来ないかもしれませんが、演奏中に特定の和声感と音律だけに固執して音程を維持してしまうと際限なく狂って行ってしまうのでありますね。それを「均し乍ら」演奏している訳です。

ジャズ/ポピュラー系だと「際限なく外れて行く」という情況はあまりピンと来ないかもしれませんが、例えばメタル大好きなギター小僧を例に挙げてみましょう。彼等はパワー・コードを5度で採る以外に4度(5フレット分の音程)で採る事も珍しくもありません。その際、1本の指で異弦同フレットの複数弦を押弦(=セーハ)する曲面が多いと思いますが、4度のパワー・コードを四度で採る際は特に顕著だと思いますが、平均律の僅かな四度のうなり(※2セントのうなり)を忌避してドンピシャで2音のどちらかの弦に対して弦のテンションが弱い方の弦に瞬時に圧を掛けてほぼ純正音程に採って聴かせる事があります。5度でやる時も同様の可動的変化を採る人も勿論居るでしょうが、恐らくメタルに拘っている人はそれこそ無意識レベルでパワー・コードの5度/4度を純正で採ろうと可動的変化をさせる人は少なくない事でしょう。

この可動的修正が指先のほんの少しのコントロールで出来るのは平均律の完全五度/四度で生ずるズレが小さい為に可能となるのでしょうが、概ねこうしたシーンでドンピシャで合わせようとするのは音価が長い時である情況かもしれません。勿論中には通常のテンポのリフ内でこなしている人もいるでしょうが、常にドンピシャで採り続けている訳でもないので、運指の問題やら実際にはそこまで拘泥せずともズレが僅かな為うなりを感ずる前に曲のビートが進むという情況だからこそ遣り過ごしている時もある事でしょう。

處が純正律の長三度となると、平均律のそれよりも14セント低い。ピタゴリアンの場合は平均律よりも7セント高い。短三度となると今回詳述は避けますが、上方倍音列を用いてヒンデミットが『作曲の手引』にて詳述している通り、倍音列に依拠した音程幅とて多くの種類があるのです。

ヒンデミットが自著で述べている音程差のそれは、純正音程を慫慂している物ではなく、数学を用いざるを得ない煩わしさを簡単に捉える事が出来るように整数比を用いているだけの事であって、それを基にした理解をしなければならないのです。

それでは、先の『作曲の手引』日本語版の譜例の様に見られる微小音程、特に [7:10] の方で生ずる差音の微小音程は恰もd音が本位音度よりも僅かなズレを示しているものなのか!? と誤解してしまいそうですが、独語版の譜例に倣った表記だと前掲の様な譜例になるのです。

つまり、a音を僅かに低く採る事を示す微小音程の変化記号となっている訳です。それは何故か? という事を次に述べる事にしましょう。

これらの音程比は簡単な整数比を用いる為の事で純正律を推奨する為の物ではありません。とはいえ音律が純正律であれ平均律であれ、2の冪乗は音律に拘らず純正な「完全八度」な訳です。ヒンデミットの用意した譜例というのは《中央ハ音(=C音)を音程比の低位に採る》事を意味しているので、このC音を読み手が勝手に他の音律へと準えてしまって理解してしまうと、「真の音程の示唆」が判らなくなってしまう危険性を孕んでいるので、反芻し乍ら理解する必要があるのです。

ヒンデミットはその上で、2種の三全音から生ずるこれらの音を、狭い三全音の場合は「A♭7」というドミナント7thコード(※増六を短七度への異名同音の読み替えをする事は暗黙の了解)を生ずるとし、広い三全音の場合は「D7」というドミナント7thコードという2種類の属七を得られるという風に解説している訳です。ですので、ヒンデミット自身も微妙に異なる音程差が齎す「劇的」な差をこの様に紹介し乍ら、それを実際の半音階体系に「均して」提供しているのであります。とはいえそのヒンデミットの「半音階」的理解というのは、弦楽器、管楽器奏者が微小音程を細かく適宜制御する範囲で理解する物であり、フレット楽器や鍵盤奏者だけの視点だけで捉える半音階組織での理解とは少々異なる、という前提で理解せねばならない物なのです。そこで私は、ヒンデミットが残したこうした異なる世界観をあらためて現今の半音階組織にて見渡した時の捉え方として先の様に述べていた訳ですが、そうした捉え方の違いでどのような差異が生ずるかという事を述べておく事にしましょう。

〈狭い三全音 [5:7]〉の時の低位の音(C音)は、実際には振動数「5」として捉える必要があり、これは単音程に転回した時は純正長三度という風になり、12等分平均律から見たC音と比較すると実際には低い訳です。何故ならC音を「5」と捉えなければならないのですから、類推し得る振動数「1」乃至「2」が下方に作られる訳です。但しこの音程での結合差音からは基底音の「1」を指し示す必要は無く「2」で充分なので、振動数「2」に相当するA♭音が下方に得られ、第二次結合差音の内の「3」の方も同様に得られる訳です(第二次結合差音の内の「5」は実音「5」と重複)。

他方〈広い三全音 [7:10]〉の時の低位のC音はこれは平均律であろうが純正律であろうが通常の音律からは大きく外れた「自然七度」を採っているのですから、前掲のC音とは相対値でも17セント低い音を同一のC音と見做すのを念頭に置いて語らなくてはならないのです。

こうしたズレを適宜リアルタイムに合わせ乍ら律しているのがオーケストラなのでありまして、これらの解説を我々は「平均律」に均した上で考えねばならないのですが、細かな可変的なピッチのそれを本来ならば読み手が隈無く理解しなくてはいけない側面でもあるのです。

扨て、こうした2種の三全音から得られた結合差音を創出した事で得られる「和声的音脈」は、平均律的に均されて見做す必要があるためヒンデミットは「2つの属七が現われる」という風に括っている訳です。換言すれば、或る音組織に於て三全音を見つけたら、そこからは全く意図せぬ所に2種のドミナント7thコードを類推する事が可能であり、これらの音脈を基に音脈を拡大させる事が可能という風に語っている訳です。

私の場合は広い三全音の方で得られる結合差音のそれは前回のブログ記事の様に、ドミナント7thを形成する様にはしておらず、12等分平均律に均した時を見越して敢えて「A・C・E♭・F♯」を生ずる様にして説明しているのは、その微小音程を現今の音律に均しているが故の事です。本来なら茲でのC音は31セント程低くても構わないのですけれどもね。

広い三全音の方の低位の音を「自然七度」として均したまま、それを従来の音律体系に当て嵌める事は難しく、この音を従来の音律の特定の音に当て嵌めて考える事の方が妥当性がある物です。故に、結果的にC音を規準にして見立てているのであるならば、そこから生ずる結合差音の微小音程的な差という物は先のブログ記事の様になるのであるから、均すのはドミナント7th的に均すのではなく減七として均す訳です。ヒンデミットはそこに「安定的音程が和声的な地位を得る」様に説明するので、減七ではなくドミナント7thコードが具える長和音由来の「良好な音程」を前提としているのであり、私の場合はクアジ・エクィディスタントを視野に入れて更なる不協和での音脈を開拓する拡大解釈にて「減七」として均して生じさせているのであります。

何故私が拡大解釈するかというと、茲で減七を充てる事に依って得られる微小音程達の相対的な音程にて四分音律に靡く事の相応しい音程が得られるからであります。

例えば次のタブラチュアを見てもらいたいのですが、このタブラチュアの各線は「100セント」を意味しております。線上のちょうど中間に串刺しになる様に配される音は「0セント」の位置に在ると見ていただきたい訳ですが、この「0セント」の位置を平均律の長三度の位置だと思って見てもらいたいのです。

すると、その右に見られる「-14」が示す僅かにズレた黒丸は「純正長三度」を意味しております。この純正長三度は、先のヒンデミットの譜例での振動数「5」に相当する物だと思えば良いのです。然し乍らこの振動数比「5」は基底に「1 or 2 or 4」があって初めて生ずる物であり、C音の地位も〈狭い三全音〉と〈広い三全音〉では全く異なる物なのです。

両組の三全音に共通する音程比は「3」ですが、「3」の地位はご覧になれば判る様に出自は全く異なります。基底とする和音はもとよりC音は5次倍音由来 or 7次倍音由来を基にしている訳ですから。ですので両者が示す振動数「3」は互いに三全音離れた [es・a] である訳です。

そこで改めて先のタブラチュアを〈広い三全音〉に当て嵌めて考えると、音程比「3:7」は単音程に転回すると「6:7」となり、この音程差「267セント」は広い三全音の基底からカウントするならばこのままで良いのですが、〈狭い三全音〉との整合性を図るのであるならば267セント幅の上位を〈狭い三全音〉で生じた振動数「5」に置換する必要があります。結果的にその「5」は平均律より低いので、相対的な音程幅は267セントに14セントが追加され、平均律からは281セント低く見る様になります。

扨て「0」の位置から上方にセプティマル・マイナー3rdを採る際には「0」からセプティマル・マイナー3rdを採る事となり、何も「0」から上方に14セント高い音を投影する必要性は無い(この因果関係は無い)ので、上方に267セント高い音を採ると、先の最下方の「281セント低い」音との相対的な音程は「548」なる訳で、これは四分音律的に均す事も可能な「550」セントに近しい物でもあります。これが「四分音律」も視野に入れる事が可能な見渡しとなる訳です。つまり、マイケル・ブレッカーが使用していた四分音律のブルー音度の因果関係が得られる訳であります。

こうした見渡しが可能になるからこそ私はヒンデミットのそれを更に拡大解釈して見せた訳です。

楽器のチューニングも実際には行わずに机上のDAWアプリケーションだけで取扱う事もできる現在、こうした微小音程という現象はあまり実感しない方も居られるかもしれませんが、少なくとも調弦や管楽器を奏する方なら実感する事でもありましょう。あまりにピンと来ない事に私の言葉が実測に伴わず理解に及ばない人も居られるかもしれません。

例えばDAWアプリケーションにしても、もし使用者が「ハーモード・チューニング」のシステムを選択していた場合、そのアプリケーションはリアルタイムに五度と三度音程を平均律から純正律に近付けようと可動的変化をする物で、実際には次の様に基底を態と若干高く採る様にして、これに対して亀甲の様にして5度・3度の連関をtonnetzの様に組み上げるのがハーモード・チューニングです。Eから生ずる5度やGから生ずる3度も繰返し繋げて行く事で、微妙にズレ合い乍ら整合性を保とうとするのがハーモード・チューニングのそれです。実際にはどれもが少しズレているという訳であります。

扨て、548セントを基にこれを四分音律体系つまるところ24等分平均律と謂える体系に均すとなると、550セントという近似値に吸着される事になるので、この体系に於て550セントという音程が示唆する物というのは次の様な体系に当て嵌める事ができるのです。

一般的に我々が用いている調性の五度圏というのは音律は無関係に「完全五度」を追って行く物ですが、純正完全五度で累積してしまうと際限なくズレていく為、結果的に五度圏は思弁的乍らもそれは「700セント」で取る事が望ましいという理解に収まって居りますが、四分音律を視野に入れた場合アロイス・ハーバの五度圏は「650」セントで取ります。ハ長調の次は変ト長調(※この「変ト長調」は、ト長調よりも1単位四分音低い事の意)という風になり、変ト長調の次が既知のニ長調より50セント低い「変ニ長調」……という風になるのであります。

扨てテトラコルドという名称には、我々はついつい既知の12等分平均律での体系から得られるヘプタトニック(=7音列)の各音に度数(=scale degree)を充てるため、四度音程には4音が充てられている事で整合性が取れていると理解してしまう物ですが例外もあります。特に日本や琉球地方の音階を語る上ではテトラコルドに4つの音が充たされない場合も存在します。加えて、12等分平均律から7つの音が巧みに抜萃されてヘプタトニックがあり、ヘプタトニックの各音度に対して1度2度

3度と我々が呼ぶ事から察するに、仮に24等分平均律から17音を抜萃した音列を作り、基音から17度上の音が1オクターヴ上に最も近い導音が「17度音」という風には恐らく呼ばれないと思います。その17音列に対して「既知の完全五度」に相当する音があったとした場合、「完全○○度」と名称が変る可能性は低いのではないかと思います。こうした妥当性を踏まえた上で、四分音律という24等分平均律は、従来の12等分平均律で用いていたテトラコルドの中を新たに細分化されている体系と見做す事ができる訳で、C音からCクォーター♯、C♯、Cスリークォーター♯という1単位四分音毎のそれも、テトラコルドという4音列になる訳であります。

重要な点は「既知のテトラコルド」つまり、大完全音列というオクターヴが上完全五度と下完全五度に音程が作られて音程が細分化された時に生じた「上属音と下属音」で拵えたテトラコルドの体系の中に新たなテトラコルドが在るという風に見做して考えて行く方が妥当だという事を意味するのであります。

例えば次の譜例は、ヴァルター・ギーゼーラーがハーバのタルティーニ・フラットを用いた五分音体系の31音音階から抜萃している音名の充て方を取上げているように、重変・重嬰を除けば現今の四分音律に当て嵌める事が可能でもある音名としてギーゼラー自身興味深いという事で現わしている物です。

次の例は、その後ゲオルギー・リムスキー=コルサコフ(以下GRK)がヴィシネグラツキーとの書簡の遣り取りにも見られるパウル・ザッハー財団にも残る譜面などから列挙した四分音システムで、これらから察するにGRKは嬰種の四分音変化記号の方を重視しており、変種の方の四分音体系には総じて音を充てていない文献しか手許に無く確認できないのでありますが、四分音律の譜例下部の変種に記しているグレー色の音名はGRKに依る物ではなく、既知のハーバの体系に準則する物です。とはいえ「?」で記している様に、Aクォーター・フラットとEクォーター・フラットの音名はどうするのか? という課題も残されているでしょうが、微分音体系は四分音律ばかりではないので独名での音名がどのように整備されるのかという課題は、2年前にもFacebookやTwitterにて一部喧伝された所がある様に、幾ら一大学の論文にて体系化を施そうとも(査読者が複数絡んで上梓されているとは雖も)、それが方々で是認される訳ではないので注意が必要なのです。況してやそのSNSを騒がせた件の四分音の独名は3単位四分音も蔑ろにされていて、過去のハーバなどの体系にも準則としていない物であった為、先例を拝戴する様な側面が見られないので私は断罪していたのであります。

こうした前提を理解した上で、四分音律から17音或は19音を抜萃して作ったハバが用意した音階の一部は次の様になるのでありまして、これらは「既知のテトラコルド(四度音程)」=550セントとして、ディスジャンクト(=次のテトラコルド列の間隙とする音程)しており、17音および19音音階を作っている物なのです。既知のテトラコルドから新しい体系での「四音列」も亦新たなテトラコルドであるという事を述べているのでありますので、これでお判りいただけたかと思います。

19音音階の方では「既知の長音階」で生ずる主要三和音(=C△・G△・F△)に相当する音を充たしております。他方17音音階の方では属和音が充たす筈の構成音にて既知の長三和音を得られる事はなく、微小音程的な音を得る事となります。私は、この17音音階がジャズ方面で四分音律での可能性を齎すひとつの音組織であると信じて已みません。

そういう訳で12等分平均律に於ける幹音から見たテトラコルドの齎す四度音程と、更に細かい等分平均律から生じる四音列でのテトラコルドの違いがある事を理解する事で混同を避けられるかと思う事頻りなのですが、西洋音楽に於けるテトラコルドという物をあらためて振返ると興味深い事実が書かれている事にあらためて瞠目させられたのでこの機会に追記しておきます。

『音楽大事典』平凡社刊にて〈テトラコルド〉を探ってみた所、西洋音楽ではテトラコルドだけで成立させているのではなく、テトラコルドと属調/下属調との関係調にて生ずる「ペンタコルド」とを合わせて組成されているという風に語られておりまして、成る程、確かに「特定の調性」を感ずる時はペンタコルド(5音列)にテトラコルドが「コンジャンクト」(=核音たる中心音を共有する)している訳であります。処で私の所有する『音楽大事典』初版本の当該項目の譜例は、ト長調の音組織である導音たるfis音に変化記号が与えられていない変化記号の付け忘れの誤植がある為、今回こうしてfis音を銘記しておきました(笑)。

扨て茲で今一度ヒンデミットの2種の三全音を今一度確認する事にします。大小の微小音程にて2種の三全音 [狭い・広い] が生ずる中で、氏は三全音離れた音程関係にある2種のドミナント7thコードを見出すと説明しております。とはいえこれは音程を無段階で表現する事の出来る音楽であればこれで良いのですが、少なくともジャズ/ポピュラー音楽に昇華するならば、私の取上げた見立ての方が良いだろうという事で語って来た訳です。

三全音[c・fis] がある時、この三全音が狭い・広いは兎も角、両義的にA♭7とD7というコードを見渡す場合の事を考えた上でももう少し拡張可能な捉え方があるので、それに就いても語って置く事にしましょう。

それでは、一番最初の譜例の三全音を今一度確認してもらう事にします。狭い三全音はA♭7を生じ、広い三全音はD7を生ずると理解してみて欲しいと思います。その上で両者の関連性というのは、この両者には無いのです。何故ならば先ず両者に共通する振動数「3」を確認する事にしましょう。

振動数「3」が同度又は異名同音に在るならば両者は関連性を伴う物だと解釈して構わないのでありますが、実際には両者の振動数「3」は [es・a] という風に存在しており、同種のコードが三全音でセパレートしている以上、この音も三全音同士でセパレートし合っているのは当然です。決して同じではない事がお判りいただけたかと思います。

畢竟するに、基の三全音 [c・fis] から生ずる「別の音脈」というのは次の様な図にて現われる事を確認できるのです。

直線で貫いた形は「三全音」構造を示すものです。とはいえこれらの中に生じている計4組の三全音の内、8時と9時に相当する位置に示した両者は「狭い三全音」から生じた音脈で、それらと対蹠関係にある2時・3時に相当する音は「広い三全音」で生じた音脈です。それらを「直線」で見ると三全音が成立するという状況であるのです。猶、それらと同色で細い線で示しているAクォーター・シャープとEクォーター・フラットの三全音の組は、私が微小音程的に生じさせて四分音律に吸着させて生ずる音脈であります。

扨て、3─9時に相当する [a・es]の三全音は、基の三全音との間に短三度等音程のクアジ・エクィディスタントを生んでいるのが判ります。この等音程が意味する物は、未だ生じない「闖入」の箇所が出現し易い状況を生むとも解釈可能です。

更に、2─8時に相当する [d・as] の三全音は、基の三全音と「全音」でセパレートする様に現れるので、それら2組の三全音はメロディック・マイナー・モードに近似する体系を得ると解釈する事もできるのです。

その上で、微小音程的に生ずる 3時半─9時半に相当する三全音は基の三全音に対して「250/350セント」という風に等音程としては現われないのであり、クアジ・エクィディスタントの音脈に阿る事は難しいのですが、前掲のハーバの四分音律での19音音階を例に挙げると、この音階に充たされる音脈(基の長音階の主要三和音を有しつつ)として発展的に見渡す事が可能となるのです。そういう意味では、私が提示した微小音程に依る三全音を含めた体系は、先の17音音階と同様、使用者が意図した上で何れも使える音脈であるという事があらためて判るのであります。

更に附言するならば、微小音程で生じさせた三全音は本来なら三分音/六分音体系を視野に入れても良い物でもあるため、それらをも併存させるとなれば、更に多様性は増すのであります。

以前にも述べた事がありますが、《私はドミナント7thコードを属音+某しとして解釈する》という物です。それは、先の三全音からドミナント7thコードが発生する情況からも見てとれますが、ドミナント7thコードとしての体を保つための根音よりも、それに対して和音の上方に群がる音脈の方が多様性を生ずる重要な役割があると見出す事ができる事でありましょう。特に、私は先の《狭い・広い三全音》の両者の振動数 [5:10] を重視して、それが等音程の為の活路として重視しているのであります。正直な所、これらの振動数に対して他の等音程の体系をスーパー・インポーズしても良いと解釈している訳です。

狭い&広い三全音から生ずる [5:10] というのは、ある意味では「5⇆7を読み替える」「7⇆10を読み替える」事と同等な訳です。イメージとしては、5という長さの線分を持つ正四面体に外接する球体を作り、これを「1」と読み替えて新たな構造体を作るかの様な、次の様なケプラーの法則を見て貰えればイメージしやすいでしょうか。これらの様な件を踏まえた上で、新たなる音脈の導出を図るという事と、三全音の音程比からの結合差音の採り方に於てヒンデミットの方法とそれからの応用という物の違いをあらためて吟味していただきたいと思わんばかりです。『作曲の手引』の本文を知る方からすれば私の文の一部に齟齬がある様に取られてしまったかもしれませんが、今回のこうした事を踏まえた上でお判りいただけるかと思います。

2016-04-19 13:00