三全音の結合差音 [楽理]

扨て今回は、Twitterの方でも呟いていた様にYouTubeには既にアップしているウェルドン・アーヴァインのソロ・アルバム『Spirit Man』収録の「Softly」を語り乍ら、ヒンデミットに就ても語ろうかな、と企図しております。とりあえずは「Softly」の方について前説を述べておく事に。

私のブログではウェルドン・アーヴァイン(以下WI)と述べておりますが、方々では「アーヴィン」と語られたりする事もあるアーティストで、過去にもブログで詳述した事もあります。今回はその時に触れてはいなかったアルバム『スピリット・マン』の方に収録されている小曲「Softly」を何故語るのか!? と言いますと、その旋法的な四度〈よど〉和音と六度進行や平行進行(二度のパラレル・モーション)を巧みに使っており、実に浮遊感漂う茫洋とした掴みどころのない、しかもどこか音楽の神の輻射を感じさせるかの様なぬくもりを感じる進行感のそれには親近感が湧く物です。

「Softly」は先のアルバムB面にもアコースティック・ピアノ独奏バージョンの物が収められているのですが、WIはこの四度和音に依る世界観をとても好んでいたのだと思われます。

私がYouTubeにデモを作って迄披露した理由は外でも無く、単に「Softly」がアップロードされていなかった事に歎息し急拵えで制作したのでありまして、本曲を知らない人にどうしても耳にしてもらいたいという思いから作った訳です。こちらのデモの方は「ほぼ」原曲を踏襲しておりまして、スティッキーな音のローズ・エレピと、ARPオデッセイと思しきシンセ・リードを模した物でして、EMTの鉄板エコーをバス送りにプリ・ディレイを左右夫々53・57ミリ秒という素数の組合せで残響を附加させて、ローズの方に若干サチュレーションをさせる系統のコンプレッサーを通しているというのが大きな特徴でありましょうか。テンポがゆっくりなのでプリ・ディレイは小さく採っている訳であります。これ以上大きく採るとライヴ感が出るのもあって、シンプルなスタジオ音響として一応こういう部分で少し拘ってみた訳です。

扨て、「四度和音」を今回取扱う事になりますが、基本的には等音程で各和音構成音となる体系の側を語る事になります。四度和音というのは何も完全四度を累積させる等音程ばかりが四度和音なのではなく、不等四度音程にて構築される場合もあります。

機能和声社会から見れば「完全和音」というのは完全音程を持つトライアドを意味するので、それが意味するのは「長三和音 or 短三和音」という事になり、それら以外の三度音程堆積タイプの和音は「変位和音」として取扱われ、且つ2つの異なる音高があった場合これも「和音」ではあるのですが、某かの三度堆積和音の転回形からの抜萃という風に類推されるのが正当且つ舊來の和音の括りなのです。

「予期せぬ音」という音脈は、教会旋法や長・短両旋法(=メジャー&マイナー・スケール)の変化形を除く音形に括られる物でもあり、こうした音に欲求が向くという志向の表われは「不協和」の世界を目指す物でもあり、これは調律が熟成され均齊に向ったからに他ならぬ動機であり、そこで完全音程であり乍ら「不協和」として括られる完全四度が脚光を浴びる様になるのです。こうした新たなる音の世界観というのは他の科学分野の発達も手伝っての事でもあった訳です。

音律が不等分平均律から平均律へと向く様になる頃、西洋社会ではゲーテの『色彩論』のミレニアムに湧いておりその世界観が広く流行となっていた様です。そこに今度はダーウィンの『種の起原』が到来し、多くの分野の発達がそれまでの「命題」を覆す様な事が多々起る社会でもあった訳でして、そこにピアノが普及し、人種差別を受け乍らも食いはぐれの無い様に手に職をつけるという形で猶太人の多くは楽器の器楽的習得や教職に就いたりしていた訳です。勿論金融業という「金貸し」は一般には忌み嫌われていた職業でもあり、そこに就かざるを得なかった社会背景に音楽的素養が併存し、他の分野の新たなる発見にて命題が変るという時代の変遷をリアルタイムに感じ取っていた当時の世界観の中に、音楽観の色彩的な側面の刺激があった訳です。これに貢献していたのはケプラー、オイラー、ルソー、トマス・ヤング、ヘルムホルツ等が音楽界にも関与していたのですが、例えばダランベールはラモーと袂を分かちルソーの論究を是認する立場を採り、弱進行に於ける曖昧な解釈と根音バスに関しても敢えてラモーから逃れる様なスタンスでの揣摩憶測が多く目立つ論究を繰り広げた物でもありました。

とはいえ、ゲーテの『色彩論』に於ける音を色分けした「色相環(色音環)」はその後の音楽方面にも多大なる影響を与えており、これはその後のセリエルにも通ずる物でもある訳です。視覚的な色彩が音にも波及する「共感覚」というのが流行したのもこうした時代だった訳で、意外にも共感覚が方々で持て囃されていた起原は旧いのです。

20世紀に入りブゾーニが『音楽美論』に於て三分音体系を発表します。実はこの際既にブゾーニはシェーンベルクに対して双方の音楽観を強めて半音階の鞏固な社会観とそれよりも細かい微分音体系との融合を試みたのか書翰にてアプローチを取る訳ですが、シェーンベルクは相当に12音体系を育んで温めていたのか、回を重ねると共にシェーンベルクはブゾーニと距離を置くかの様に冷たくあしらっている様な遣り取りが当時のブゾーニが歎息している記録が残って居ります。またその後のトータル・セリーを予期するヨーゼフ・マティアス・ハウアーがシェーンベルクにアプローチを採ろうとも自らはハウアーをリスペクトせずに当人同士で会う事は拒み乍らその後セリエルを発表しハウアーは剽窃の目に遭ったとばかりに怒ったという話も田代櫂著『アルバン・ベルク 地獄のアリア』には詳述されており非常に興味深く読むことが出来る物ですが、日本国内の物では木村直弘氏の小論がハウアーに就いて非常に興味深く読む事が出来る資料の一つでもありましょう。

扨て、完全四度の不協和という位置付けは、その差音(第一次・第二次)が実音の外側ではなく実音を強化する様に生じて発生するが故の事であるという事はヒンデミットの『作曲の手引』にて非常に詳しく述べられておりますが、2:3の音程比=完全五度の転回は3:4なのですからこの音程比の第一次結合差音の振動数「1」は最低音よりも外にありますが、第二次結合差音は「1」と「3:4」との差分ですので「2と3」を生ずる事になり実音「3」を補強する訳です。こうした音が「圧」として感得される事になり、「1:2:3」という構造よりも「2:3(3):4」が不格好なオクターヴ+完全四度となって不協和になる訳です。

差音に起因する協和度の例外はあり、オイラーは「2:3」の完全五度よりも「1:3」の完全十二度の方が淀みが少ない(振動面で見ても振れが少ない)ので、「1」と「2」はオクターヴとはいえ必ずしも明澄度も同等ではないとしている所は注目すべき点であります。

ハウアーの世界観もオクターヴを同一視しておりますし、ヴィシネグラツキーは最も細かい体系では十二分音を色相環に関連づけており、是も亦オクターヴを同一視している物です。完全八度に遭遇する事無く際限なく無限の音程を繰返す螺旋音律(=直線平均律法)も視野に入れれば枚挙に暇がありませんが、オクターヴを同一視した上で、その中の完全音程の中の最も「不協和」とされる完全四度音程を堆積させる体系というものは、シェーンベルク著『Halmonielehre』(※国内刊行物の『和声法』ではない。山根銀二著『和声学 第一巻』がそれに相応する物だが完訳ではないので四度和音の項は飜訳されておらず)にも例示されておりますが、四度和音の体系で丁寧に論究されているのはパーシケッティ著『20世紀の和声法』でありましょう。シェーンベルクは同じ出版社である筈のヒンデミット(=四度の響きと謂えばヒンデミット)は例示せずにドビュッシーを例示するのでありますが、シェーンベルクお得意のライバル視に據る自尊心の固守から引用しないのであるのかもしれません(笑)。他方ヴィシネグラツキーは不等四度も視野に入れて持論を展開していて三度堆積型の完全和音と変位和音との転用・置換も視野に入れる事が可能な提示をしている物です。

ジャズ界隈での「四度和音」と謂えばハービー・ハンコックの「処女航海」が顕著であるでしょうし、坂本龍一の「千のナイフ」のイントロの四度和音も実に美しい響きを齎す物です。

殊に一般的な音楽に於ては協和的な方向に注力される傾向が強い物です。併し、その安定性の為の指標というのは動き始めた物が止まる為に必要な指標であると常々私は考えているのでありまして、不協和が動機としての大切な筋道であり、足を止めるべくポイントに指標があるというのは「安定性」の為の飛び石や踏み板でもあるのでしょう。ペンタトニックではその数が「5」であり、ヘプタトニックという「7」という夫々の数字は素数。12の音を必要とし乍らそれらを安定的に纏めようとするのは素数という見方もある位です。

素数の分布というのは確かに面白い物で、その点在具合というのは他の「協和的」な数字に決して与する事のない唯一無二の数字なのですから、他の振動に相殺されたり補強されたりする事もない訳です。Lexicon社から出ていたPrimeTime Model 93等はその名の通り、素数の時間を操りフィードバックを操作する事で、谺《こだま》とは異なる残響附与を創出できる類の物であった訳です。

併し乍ら我々の音楽の聴取とやらは何も素数倍の自然倍音列のみを抽出して音楽観を築き上げている物ではありません。振動比「5」は受け容れても、特にピアノの場合は第7次倍音(※この倍音だけではないが)をスポイルさせる様にしてピアノ線にハンマーが当る様に工夫されている物ですし、11次倍音も12等分平均律から大きく逸脱する音でもありこれらも避けられる事が多いのが実際です。

寧ろ我々が欲する音楽観というのは、12等分平均律から抜萃された素数「7」からは選択されなかった残滓の「5」に活路を見出して「7」に対しての闖入を企図する様にしている事の方が多く、「7」がある事で作られた空隙の側を巧緻に活用しているのが実際だと思われます。だったら「12」を全部使ってしまえ!という訳でもないのです。

12等分平均律の12個の音組織を俯瞰するに当り既知の世界観「7」をグループ化してこれを「甲」としましょう。同様に、残滓となる「5」を「乙」というグループ化をするとします。甲・乙のグループの中から音を抜萃して音楽を作っても何ら問題はない訳です。勿論調性は直ぐに飛び越える物ですが。こうした技法となるとバルトークが顕著となる訳でして、半音階組織を巧緻に使う事は何もセリエルばかりではないのであります。

ルー・ハリソン曰く、等分平均律には真の調性を内在しないといいます。完全八度以外には整数比となる自然的な物が無いので凡ゆる方面で等価であるが故に均質化してしまった、と。とはいえルー・ハリソンの場合はオクターヴを12で割ったり通常我々が扱うそれとは違う音律を用いて音楽を俯瞰しているため、通常の音律の半音よりも細かく複雑な世界に於いて純正比を同居させている訳で少々趣きが異なる事は念頭に置いておきたい所。謂うなれば12等分平均律とて対数で割譲した複雑な音程比に対して完全八度という純正比を同居させているのだと理解すれば柔軟に向き合える物です。

四度堆積和音というのは全音階に無かった音組織も視野に入りますし、和音が持つ色彩感の弛緩の「弛⇆緩」というメリハリに依って生ずる前後のメリハリとして既知の三度堆積型の和音が宛てられる方法論を採るのも「アリ」なのでありまして、その「止り木」となる完全和音は必ずしも単一の調性を向いた物ではなく、着地を巧く決められる所が偶々その調性だったという、都度生ずる異なる調性体系に在る漸次生ずるノン・ダイアトニック音のそれらに対して日和見対応的な出会いも起り得る訳です。ですから四度和音というのは縛りの無い浮遊感があるというのは言葉の上からもお判りになるかと思います。

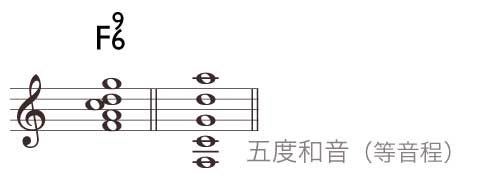

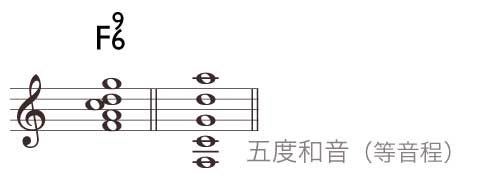

そういう訳で本題に移りますが、WIの「Softly」で弾かれるローズ・エレピを用いた和音は数箇所程和音の溷濁を企図したアプローチを採っているというのが顕著です。先ず冒頭に示した「F69/G」という和音は、通常は五度和音に括られるに相応しい物なので転回すればこそ四度とも取れますが五度和音集積に依る二度和音と看做した方が良いでしょう [f - c - g - d - a]。これは基底和音を長三和音とした事で生ずる協和性から四度堆積よりも五度堆積の転回の方が自然体となる事で五度和音としての想起という意味で語っております。

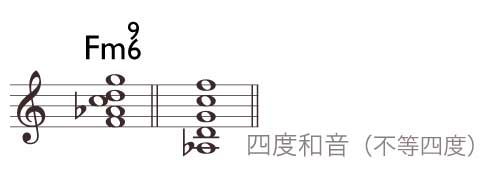

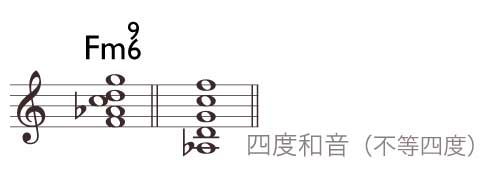

他方、基底和音を長三和音ではなく短和音にした時の「マイナー6th add 9th」の形は奇しくも四度和音として看做す方が相応しいのは前掲の五度和音同様、基底和音の協和性に依る所でもあります(仮にFm6(9)の場合は [as - d - g - c -f]の不等四度となる)。

とはいえ五度の集積も結果的には「二度の房」を作る様にもなるのでそうした高次な集積に依る「不協和」の世界観を発展させる事ができ、そうして見る事のできる淀んだ感のある和音に対しての二度ベースを奏している様です。こうして音を多く集積した五度和音は結果的に四度和音と同等に見做している事も多いので、四度和音ばかりに雁字搦めにならずに柔軟に捉えて理解していただきたい所です。こうした溷濁を忌憚無く行う欲求は、単にローズは倍音が少ないが故にこうした溷濁を試みる事は珍しくはありません。こうした溷濁を極めたプレイが後にも出て来るのであります。

F69/G

E♭ (on A♭) -> Bbm11 -> E♭7/Fm(F aeorian total) -> Fm7 (on C)

Fm11 -> B♭m11 -> Ebm11 (*五度進行)

Am7 (on D) -> E♭m7 (on A♭) (*三全音進行)

Gm11 -> E♭m11 (*六度進行)

Am7 (on D) -> Bm7 (on E) -> Cm7 (on F) -> Dm7 (on G) -> Em7 (on A) (*二度進行=パラレル・モーション)

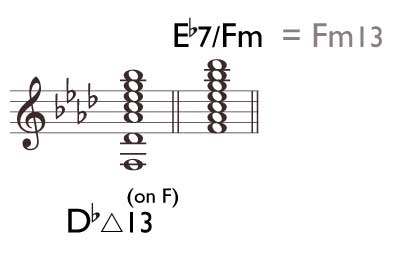

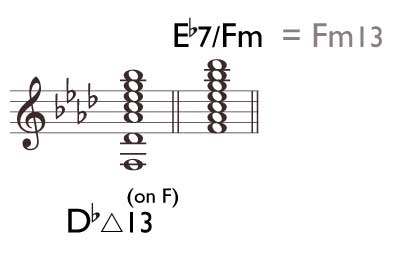

斯様にして四度和音の類が《微妙に》コード表記としての姿を変えつつ進行させているのがお判りかと思いますが、その中で「異端」なのは、私が今回総和音として表記した「E♭7/Fm」でありますが、これは全音階体系に於て他の音組織の「闖入」を許容する物とするならば、リディアン・トータルかドリアン・トータルが最も望ましいのである筈で、そうなると変イ長調の調域での「B♭ or D♭音」を基底音にするのが望ましいのでしょうが、D♭リディアン・トータルで考えた場合の基底部トライアドの三度ベースという風に捉えて溷濁を許している物と私は考えます。すると、総和音(副十三和音での全音階の総合)は体よく基底音が変わっているだけなので、幾ら基底和音で3度ベースを充てても機能的には13度を保持した3度上の基底音の13度和音と同等になるため、それを13度和音ではなくハイブリッドの型として表記しているのは、基底和音の三度ベースの感じを残す為に配慮した物です。低域で混濁するA♭音は打鍵直後でしか鳴らさない様に離鍵しているのでしょうが、最初のアタックでは充分聴き取れる程鳴っております。それ故和音表記をこうしたのであります。

とはいえ本箇所のコードはパッと聞きですと「Fm11」に聴こえるかもしれません。處が原曲では最初のアタック部にて結構な具合で顕著なD♭音が鳴っているのでありますね。中央ハ音より長七度低い音です。これが在る為に和声的には総和音の体を与えるしかなかったのです。

恐らくはD♭リディアン・トータルというのを基本にした時に備わる基底和音「D♭△」が実質3度ベースと為す「D♭/F」という形で和音を響かせようと企図している様に聴こえます。然し乍らこの和音は総和音=副十三の和音という形である為、その構成音を抜萃して基底音としても、その基底音をルートする十三の和音を生む事になるので、「三度ベース」とか「五度ベース」という見渡しは必要なくなってしまうのです。ですから基底和音のD♭△の3度ベース風に聴かせたとしても結果的にはF△13となるのです。F13の場合は[F7 + M9 + P11 + M13]であり、F△13の場合は[F△7 + M9 + P11 + M13]であり決して「♯11」を含まず本位11度である所に注意が必要です。本位11度は平時ではアヴォイド・ノートですから長七和音が基底和音となっている場合はそれに附随するテンション・ノートの11度音は概して「♯11」となりますが、こういう時の総和音としての13度和音を生ずる長和音をベースとする場合必ずしも11度音はオルタレーションせずに本位11度を保つ事があるので注意が必要です。

そういう訳で、先の譜例の様にD♭△13 (on F)という風に表記したとしても、結果的には「Fm13」となり、それをポリ・コード体系(又はアッパー・ストラクチャー)として見ると「E♭7/Fm」という構造になっている、という事を意味しているのであります。

扨て13度コードについてはKYLYNでの坂本龍一の「I'll Be There」でも語った様に、和音の体としてはヘプタトニック総てを構成音にしている為、進行感を生むよりも之ひとつの和音で存在感を備えている為、ワン・コードでも成立する訳ですから総和音を示唆し乍らヘプタトニックを横の線として使えば立派にワン・コードという状況を生みますし、何より旋法的な世界には持ってこいの世界観を生む訳です。ですから、今回の「Softly」に於て明確な機能和声的な下方五度進行となるのは「Fm11 -> B♭m11 -> E♭m11」の部分だけになる訳ですが、これとてB♭音が短調の主音である様な鞏固な中心音として振舞って呉れて変ロ短調の感じが冒頭から感ずるのであれば「調性感」が見えて来るかもしれませんが、B♭m11を仮にこれらの五度進行間だけで変ロ短調と見立てたとしても、先行のFm11が変ロ短調の導音欲求を起さないドミナント・マイナーを堅持した体には聴こえませんし、Ⅰm→Ⅳmという進行を繰返してⅣmの後がキー・チェンジとなってE♭m11がまた変ホ短調のトニックとして聴こえる連鎖の様に聴かれる方が自然だと思います。

ですので、見かけ上は五度進行が曲中には存在するものの、それは機能和声的なカデンツを蹂躙している様にも捉える事ができると思いますし、結果的には旋法的(=モーダル)になっていると理解して宜しい所でありましょう。

そうして「Softly」の前掲のコード進行のその後の注釈を追ってもらえれば、弱進行の過程で得られる浮遊感という物は調性感が稀薄だからといって、収まりのない所に立たされて苛立ちを覚える様な事は決して無い、寧ろ眠りに落ちたいという気分に浸らせる様な安堵感を備えている様に響くのではないかと私は思います。

マイナー11thコードの響きには「猛々しい」響きを観ずると先日述べた物ですが、一つのコードの存在感が際立つと確かにそう聴こえる時もあれば、テンポが遅かろうとコード進行が頻繁に現われる本曲の様な場合のマイナー11thコードの弱進行というのは温もりを蓄えたかの様な「輻射」をイメージしてしまう様な雰囲気を感じ取ってしまうのであります。

扨て、四度和音という体は西洋音楽の和声学での機能和声社会で見られる「完全和音」の組成のそれとは趣きを異にする物でありますが、基本的に四度音程が機能的な和音に進行する際は予備を必要としながら三度に進む物です。動きとしては 不協和→協和 という情況を作っており、時にはその情況が 緊張→弛緩 という風にも映る訳であります。

界隈の和声学体系の様式は無関係に、完全四度等音程に於ける四度和音の響きというのは非常に独特で、調性感を仄かに観ずるのに目に見えぬ未来への昂奮があるかの様な、例えば宇宙の果ての存在を想像するに当り、その計り知れない大きさにワクワクするかの様な驚きと期待感をも備えている様な響きを私自身は感じてしまう物です。見えない物が見える様な期待感を伴うのは、卑近な響きを他の音が覆い隠している様な情況であるとも言えるかもしれません。「ド・ファ・シ♭」とやれば、「シ♭」が「ド」に対して卑近な響きであるものの、それに対して唐突な「ファ」が中和してくれている様にも感じますし、「ソ・ド・ファ・シ♭」とやれば、マイナー感を伴う「ソ・シ♭」の音程に対して「ファとド」が中和して複雑な響きに感じさせてくれる様にも聴こえます。奇しくも坂本龍一の「千のナイフ」のイントロというのはまさに四声の四度和音である訳ですね。

今回取上げなければならないのはヒンデミットのクラリネット・ソナタです。前掲アルバム画像は私が好むMD+Gの物でありまして、この盤に収められているクラリネット・ソナタの第三楽章は私の葬儀の際はこれをかけて欲しいと公言して憚らない程愛して已まない作品なのであります。私見は扨措き、クラリネット・ソナタ第三楽章はヒンデミットの特徴を非常に能く表わしていると思います。YouTubeの方での9:14〜の演奏部分を今回詳密に取り上げます。

ディーター・デ・ラ・モッテがヒンデミットをして「四度の偏愛」とまで称していた訳ですが、モッテに限らず確かに方々でヒンデミットは四度の響きの典型という風に言われる物です。

基本的に「不協和」が齎す音脈というものは、協和音程が齎している簡素な隣接する整数比の振動数とは異なる関連性で音世界の構築を為していると思います。何故かというと、上方倍音列では「完全四度」に相当する部分音はあくまでも完全五度とオクターヴとの転回「4:3」で生じているのであって、独立峰の様に完全四度の部分音(=倍音)が低次に現れている訳ではないのですね。第43次倍音が完全四度より11セント高い近似的な音で次は第85次倍音で完全四度より9セント低い物で、64〜128次倍音のオクターヴ相は結構低音の潤沢な倍音を纏わせないとそうそう目立ってこない音脈でもあると思え且つそれらは近似的な音であり「完全」音程でも無い為、意外にも完全四度というのは単独で現れて来る音脈としては相当に縁遠い物でもあるのですね。

上方に中々現れて来ない音で「短調」の始原としても不思議がられる「短三度」というのも上方倍音列は第19次倍音でそれらしさを見せる物でもありますが、音程比「3:5」=長六度の転回=短三度で生じてはいますし「5:6」でも一応隣接しては出て来ますが、「5」も「6」も基底音「1」とは出自が異なるので、「1」からの短三度音程というのは低次では表われない訳です。

つまり、不協和音程の多くというものは独立的に倍音として生ずるのではなく、或る音と或る音の「音程差」に依って齎される情感から端を発していると考えると、不協和の音脈というものに対して理解し易くなるのであろうと思います。完全四度等音程として積み上げていった場合、それらから生じる音の根音からの関連性は、上方倍音列に充てるとなると縁遠い類の音程になる物ですが、つまり、不協和のそれは複雑且つ低次にはなかなか生じない縁遠い音を使っているのが判ります。その不協和が常に安定を求めるが故に我々の脳裡に、安定するための音脈を幾多も映じさせようと作用するのでありましょう。ですから短調に於ける属和音とて態々導音に変化させてまで揺さぶりと重しを付けて彩りを加え、主和音へ解決かと思いきやピカルディー終止となってメジャーで終ったりもする。何と多様な事でありましょうか。

短調という調性でなくしても、短和音を基底とするその世界観たるや、矢張それは不協和が齎す作用である為複雑な要因が絡んでいる事でありましょう。ディーター・デ・ラ・モッテが自著『大作曲家の和声法』p.312で語る《典型的な四度への偏愛》という風に語っている様に、ヒンデミットは先述した様に四度を巧みに使い乍ら、和音構成音やその和音から類推可能な調性体系の「埒外」ともなる和音外音を巧緻に使う点が、先のクラリネット・ソナタ第三楽章にてまざまざと確認する事ができ、不思議とWIの「Softly」にはヒンデミットのクラリネット・ソナタ第三楽章のオマージュではないのだろうか!? と思える位似ている箇所があるのです。

「Softly」の終止部のカデンツァ(※拍子構造を無視した自由な演奏部の意)部で顕著なのはa音が1オクターヴ上がってからのルバートな演奏がありますが、この部分が特にヒンデミットのクラリネット・ソナタ第3楽章の23〜24小節目に非常に似ているのでついつい目を細めてしまうのです。

クラリネット・ソナタの当該部分は謂わば「Em9」というコードに示す事が出来るものですが、これに伴わせる和音外音の取扱が見事でありまして、「なにゆえその和音に対して和音外音を充てられるのか!?」とジャズ的アプローチの側面から見ても大変勉強になる物であります。

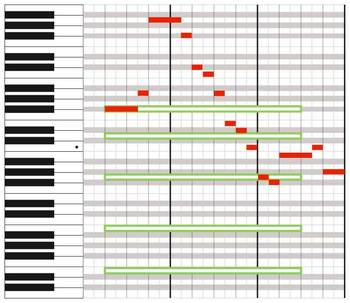

では、その当該箇所のピアノ・ロールを確認し乍ら縷述する事に致しますが、図版からもお判りに様にグリーンの枠で囲われた声部がピアノの和音を示して居り、赤色の声部はクラリネットを意味している物です。当該部分のピアノの和音をコード・ネームで表わすとすると先述の通り「Em9」なのですが、この和音に対してクラリネットがa音に依るオクターヴ跳越を行う事で和声的に見ると「Em11」に相応しい響きとなります。YouTube動画を確認してもらえればお判りの様に、この曲は大変ゆったりとしたテンポの為原曲は4/8拍子で書かれていても8分音符のそれは実際にはかなり長い歴時とする楽譜ですので、オクターヴ上に伸びやかに進んだa音は通常のテンポの二分音符ほどの歴時があるという風に見て判断していただいて差支えないでありましょう。

扨て、ジャズ/ポピュラー音楽的解釈で「Em9」に対するアヴェイラブル・ノートを類推するとなると、このコードに対して想起しやすいのは《ドリアン > エオリアン》でありましょう。不等号で示したそれは「ドリアン」にて想起する事が多いという推測から優位性をドリアンに与えているのですが、短七度と長九度を附与する短和音にて想起し得る短旋法はフリジアン以外の物であれば良いので、エオリアンを想起する事自体は間違ってはおりません。

ヒンデミットのそれには非常に巧緻なアプローチにて「和音外音」が配されている事が判ります。仮に「Eドリアン」を想起したとしても、[cis - c] [e - es] という音まで出て来る訳でありまして、しかもそれが背後の「Em9」と絶妙にマッチしているという点でも、本曲を初めて耳にするジャズ好きな方からしてもこれらのフレージングを耳で追えば非常に新鮮且つジャズには無い凄みを感じると思います。無論、ヒンデミットのこれはインプロヴィゼーションではないですからジャズのそれとは違う物の、大多数のジャズメンのアプローチを散々耳にした私からしてもこうしたアプローチは新鮮ですし、これと同様のアプローチを採ってインプロヴァイズして呉れるジャズメンとやらは、まあそうそうお目にかかれない事でありましょう。

こうした和音外音導出の妙味はどうした根拠からか!? それはヒンデミットの三全音に対する捉え方と結合差音を基にしたアプローチであるという事を窺い知る事ができる物なのです。

結論から言えばヒンデミットの先の当該部分の「Em9」はEドリアン及びEエオリアン由来としての短和音として見做す事で、類推し得る音組織の三全音 [cis - g] を得る事が出来、この三全音を用いて、「過小三全音」「過大三全音」の双方から得られる結合差音を頼りにして得られる差音を12等分平均律の体系へ均す事で新たな音脈として活用していると解釈する事ができます。

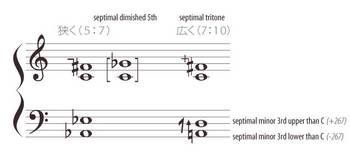

次の譜例に見られるように、ヒンデミットは自著『作曲の手引』に於て2種の整数比から得られる三全音を根拠に、それらの三全音からの結合差音を得る事に依り、結果的にこれらの三全音はクアジ・エクィディスタントの出現を示唆するのであります。減七度(=短三度等音程)の減七を長六として和音を転回させた時、音程根音は上部にあるという事で根音の地位を変える事にも繋がる訳ですが、ジャズ的な視点から見れば、基の三全音「C、F♯」から得られる新たな音脈は甲グループは「A♭、E♭」乙グループが「A、D」という風に半音階に均して新たな音脈を発掘するという風に見る事も可能であります。

抑も「Em9」自体に三全音(=トライトーン)はありません。ですからこの和音に対してのモード想起(=音組織)をする必要があります。仮にこの「Em9」をエオリアン由来に読み替えた場合は三全音は [c - fis]或は[dis - a]として見る事も可能な訳です。こうした恣意的操作を繰り広げる事で、ジャズメンは、単にマイナー・コードがあるだけの音組織に於てもトライトーンの位置を類推させ、その三全音から得られる差音の定理さえ念頭に置いておけば、そのコード上だけでも通常のチャーチ・モードを充てるこうした体系を知っているだけでも音楽観は非常に広く拡大する訳です。

通常の、機能和声的な方面にてドミナント7thコードが「明確に」下方五度進行をする様なシーンにいつでも置換が可能な卑近なシーン──例えば Dm7 -> Dm7(on G) -> C というコード進行に於て明瞭に [h・f音]をフレージングする等──に見られる様に、コード進行としては明確な下方五度進行をしていないにも拘らずとも、こういう通常の音楽観にて強引なほどにアウトサイドなフレージングを必要とされる事は稀であります。単に中性的な浮遊感が欲しい訳です。ここで配慮に欠けたフレージングを経過的な音であるとしても明確に [h・f音] を目立たせてしまうと、フレージングからドミナント7thコードの存在を類推してしまいかねず、ドミナント7thコードから進行して来た様な勾配観を生じてしまうのです(※とはいえ絶対に経過的ですらもh・f音を使ってはならないという訳ではない)。

但し、濱瀬元彦は嘗て自著『ブルーノートと調性』に於てドリアンを想起したとしてもドリアンの特性音である第6音を一切使わずにそれを「ドリアン」として使う理由は、コードがドミナント7thコードではないのに、トライトーンを醸す事でドミナント7thコード風の余薫を伴わせてしまいかねない配慮から態と避けている訳であります。私自身濱瀬氏のそこまで鞏固な姿勢には脱帽しますが、ドミナント7thコードの「多義的」な振る舞いは何度も述べている様に、仮にドミナント7thコードがデンと坐していようとも明確な下方五度進行をしないコード進行に耳馴れる様な情況を加味した上で、トライトーンをそこまで避けるどころか、ヒンデミットの様に、トライトーンを全く包含しないコードであっても、そこから音組織を類推してトライトーンを拡大解釈させて新たな音脈を奏するというのは、濱瀬氏の思慮深い文書作りに対して皮相的理解に陥る者は既知の音楽体系の枠組みでしか思考を張り巡らせる事しか出来ず、杓子定規に楽理のイロハ程度で甘んじて知った気になってしまっている策に溺れた連中を私はついつい嗤笑するかの様に論ってはいるものの、こうした拡大された音世界を耳に出来るのは何とも嬉しい事ではありませんでしょうか。

ですから私は、KYLYNの「I'll Be There」での高次なブリッジのコード・ワークに於て三全音の位置を灯台の明かりの様にして見据えてアプローチを採るという事を頻りに書いていたのかという意図があらためてお判りになっていただけるかと思います。

奇しくも「I'll Be There」とてイントロの冒頭のコードはマイナー・イレヴンスです。併し乍ら本編の主題とボーカルの入るBテーマは卑近とも思える世界観でありますよね!? その中で、或る程度高次な和声に慣れた耳からすれば、あのブリッジはとても含蓄のある響きとして感じ取る事が出来る筈であり、だからこそ私は例示した訳であります。

そうは言っても、音楽に対して明確な調性感を伴わせた、背景の和声も必要としない類の主旋律だけで音社会の凡てを投影できてしまう様な卑近な世界観を求めてしまう類の耳を持っている人というのは「I'll Be There」は本編のシンセ・リードと唄部分に心酔してしまう事でありましょう。ですからこの曲にしても聴き手を二分してしまう両義性を伴っている訳ですね。卑近な唄心ばかりを求めてしまう類の人からすれば、私の例示しているブリッジ部こそが唐突で邪魔にしか聴こえないという風に聴き取っている人も少なくはないのです。或る意味では、スティーリー・ダンの名曲として「Hey Nineteen」や「Peg」を真っ先に挙げてしまうタイプとでも言えば宜しいでしょうか(笑)。そういう人の音楽観は申し訳ないけれど、御呼びではないんですよね。そんなトコ、軽く突き抜けて小難しい音脈の耽溺に浸る事を是認する人に対しての蘊蓄なのでありますので、決して万人に必要な物ではありませんが、ジャズを信奉する物が卑近な世界ばかりを是認する様な耳しててどーすんだ!? と私は言いたいですけどね(笑)。そういう意味では現今のジャズは奏者もリスナーの側も皮相的な連中が多くなってしまっているのかなあと歎息してしまう訳であります。

インターバル・トニック(=音程根音)というのは結合差音──特に第1・2次結合差音──は基の音を同度 or オクターヴで補強する様になりますが、完全四度の場合は上方にある音が強化されて行く様にして差音が生じます。これ故に完全四度音程の場合は響きとしての優位性が上方の音に或るという事が特徴的な一つなのですが、特に注目すべきは長六度音程でありましょう。詳しくはヒンデミット著『作曲の手引』を読んでもらいたいので詳述は避けますが、長六度音程で結合差音を探ると(短三度も同様ですが)、第一次&第二次結合差音は基の音程とは全く異なる音を生むのであります。この場合基の音の補強ではなくなり、差音として生ずる音が下方に出来る事でそれを優位的に見做して良いのか!? という疑義が生じてしまいかねません。

たとえば [es - c]という長六度音程があった時、結合差音はas音をオクターヴ違いで下方に生じます。これらを俯瞰した時長三和音「A♭△」を得る事になる為、この安定的な和音を生ずる事でその中で「A♭△」という長三和音を良好的に司る音は基の音の [es < c]である為(※cとasとの両音程だけを残した時は差音にes音を作らせる事は可能となり、asとesではcを差音として生む事はできなくなるので良好な音はこの場合cになる)、基の音程 [es - c]では上方のC音が音程根音という優位な立場を得る訳であります。

扨て、「長六度」というのは今回非常に重要なキーワードになります。そこで先述の「狭い&広い三全音」の両音程から生ずる差音を今一度考える事にしますが、先述した「Em9」というコードの想起し得るモードがEドリアンだとした時、その音組織の三全音は「cis - g」なのですから、差音から得られる二義的(=狭い三全音と広い三全音)な見方から生ずる「新たな」音は次の様になります。

甲─Septimal dimished 5th (5:7)…… [a - e]

乙─Septimal tritone (7:10)……[b - es](※bは英名B♭)

猶、ヒンデミットは「三全音」は全音が3個分という事である以上それは「四度」であり決して「五度」ではないという立場を採る為、私が今回英語で充てた「Septimal diminished 5th」という言葉はそうした前提を無視していると言えます。とはいえヒンデミット自身も一般的に知られている異名同音的三全音の理解(増四度/減五度)をする読者に配慮して『作曲の手引』の譜例に於て、今回私が載せた譜例の様に括弧付きで「減五度」を載せているのであります。ですから私はそこに「Septimal dimished 5th」という言葉を載せているのでありますが、この用法については純正音程たる整数比を扱う事に於て不可避な音程比でもある為、界隈では「septimal dimished 5th」として知られている語句でもあるので、私はそうした背景も加味してそのような語句を附与した訳です。

すると、「甲」グループから得られる新たな音はEm9から見た本位十一度音=a音であるので然程物珍しい音程を呼び込んだ訳ではありませんが、「乙」グループとなると途端に様相が変わります。先ず「B♭音」が得られ、これはEm9から見たブルー五度と見る事も可能です。実質的には微小音程的に「高めの」B♭音となる訳です。もう1つ、E♭音またはD♯音も得られる事になります。この音は短七度を持ちつつ、減八度或は長七度が同居する状態であるのですが長七度音より微小音程的に僅かに低い音であるとも言えるのです。

仮に、今回の「Em9」をエオリアン由来で見立てれば三全音は[c - fis]或は[dis - a]となる訳ですから、この三全音から得られる差音は先の例をそのまま移高させれば良いのであります。

そこで、ヒンデミットの重要な言葉が『作曲の手引』97頁に記されているのですが、「三全音」が他の音程と混ざって和音の体を成す際に於て、三全音以外の音程が短三度/長六度しか無い時の和音というのは、これは「減七」の和音の読み替えでもあるのです。とはいえこれは「マイナー6th(♭5)」の事を意味しているのでありまして、こうした和音が生ずる際の各構成音は何れもが「副根音(=直近の全音階に最小単位《半音》で進行しようとする音、つまり新たなる導音の導出の意)」として働かせるという事を述べている訳です。

即ち、減七度を「長六度」と異名同音として読み替えるという事は、根音から数えた時の減七度はそれ以降ヘプタトニックとしての7音は使い果たしている訳ですから、減七度から主音へは「増二度」という広い音程にならざるを得ないのですが、その減七度を「長六度」と読み替える事によってヘプタトニックという7音組織を超え乍ら主軸となる原調から調性を転ずるという調性の示唆が無いまま新たな音脈を使う事で8音、9音……という音組織を「新たなる調性」という性格として使える事が可能とする事を秘めた物なのです。そういう意味では半音階をフル活用する(セリエルではない)クロマティシズムの追究を、旧知のジャズ・イディオムとは全く異なるアプローチで見渡す事が可能となる訳です。

ですから、「Em9」をドリアン由来で見た時にはその音組織から類推し得る三全音 [cis - g] から2種類の第1・2次結合差音を得る(5:7と7:10)事で、セプティマルdim5の時は「A7」というコードを得る事が出来、セプティマル・トライトーンの場合は半音階に均す事で「B♭dim7」を得る事が可能でもあるという訳です。このB♭dim7の減五度は、実際の減五度よりは更に低い重減五度に等しい物です。

また、或る意味では例えば四分音での24等分平均律を想起している時は先のセプティマル・トライトーンで生ずる音は直近の四分音体系に吸着して均される事になる訳でして、「Em9」から類推するトライトーン [cis - g]でのC#より250セント低いBクォーター・フラットを得るでしょうし、もう一つのC♯よりも250セント高いEスリー・クォーター・フラットを得る事でありましょう。それを考えると、Em9上での減八度や長七度に相当する音や本当のブルー五度を生ずる音脈を用いるアーティストがそのメカニズムを明かさずに使っている人は今や70歳の齢を超えるレジェンド達には、少なくとも私のブログで能く取上げる人達は、こうした音脈をなにゆえ使っているのか!? というひとつの根拠を得るに等しい事でもあるでしょう。

ヒンデミットのこうした体系のジャズへの応用というのは、ツー・ファイヴや卑近な体系のモード想起が不要となって音組織が拡大するというメリットがあります。コード進行という動的に和音進行をこねくり回す必要がなくなる為、それは得てして「副次和音の13thコード」を使っている事と酷似する事にもなります。

何となれば、例えばEm9上で、その和音外音でありつつも想起し得るモード・スケールから生じている三全音を使うという事は、Em9上でドリアンの特性音となる和声的にはアヴォイド・ノートのC♯音を積極的に使い乍ら、これと三全音を生ずるG音を用いて結合差音を生じさせつつその差音の音脈を使うという事である為、横の線としてはアヴォイド・ノートは現われる事を示唆しますし、何より通常のチャーチ・モードの体系では先ず得られる事の無い突飛な音を用いる事が可能となる訳です。

この三全音に対して新たなクアジ・エクィディスタントを用いたり、或は基の短和音がドリアン由来でなくエオリアン由来であるならば、エオリアンの導音欲求に依って二組の三全音を作る事が出来る訳ですから(※ハ長調の平行調をAエオリアンとして見た場合、原調の三全音 [f - h] の他に、イ短調の導音欲求で生ずる [gis - d]を新たに生ずるという意)、短和音から類推する三全音にて更に音組織を拡張させる事は可能ですし、何より長和音上での♯11thを根音との三全音として見立てて差音の音脈を使う事もあれば、ドミナント7thコード上のオルタード・テンションから生ずる新たな三全音を用いて使う事も出来る訳です。これらの方法論にて注目すべきなのはドミナント7thコード上での取扱よりも寧ろ副次和音上での取扱が大幅に拡張する、という点なのです。

そうすると、「マイナー・コード上で13th音はアヴォイドだろ!?」と思う事自体が実に莫迦らしく思えて来る様になる訳です。勿論、差音だけの音脈をちゃっかり使うだけに留まって三全音は類推する物として思弁的に活用して実際には弾かないという手段も使えなくはないでしょう。然し乍ら、ヘプタトニックを跳越する音脈をキー・チェンジ観無くして新たに用いるには「キッカケ」作りが重要であり、そこには三全音の重力を用いる訳ですが、ドミナント7thコードに包含される三全音を有難く頂戴しているだけでは、オルタード・テンションを羅列する位の馬鹿の一つ覚えのフレージングしかこなせないのが関の山となってしまう訳ですよ。

こうした体系を迄活用出来ていた方は、現実社会でもネット上でもどれ位いらっしゃるでしょうかね!?(笑)。今回のこうした方法論というのは、ヒンデミットの方法論のひとつでしか無いという事をもっと注目して然るべきです。音の世界を拡大する方法論はまだまだ沢山あるので、私は出し惜しみする事なく語り続けるのでしょうが、物事を語るには順番ってぇモノがあるモノでして是が亦(笑)。私も読み手の方々の気持ちを蹂躙しているのではありませんので、その辺はご容赦願いたいな、と。

そんな訳で、先のヒンデミットのクラリネット・ソナタ第三楽章では何故あの様な音使いが出来るのか!? という事を分析するには、少なくともEm9から類推し得る音組織から三全音を得ればいいのです。その際E音を根音とする十三の和音を作れば三全音は直ぐに見付けられる事でしょう。

先にもTwitterにて呟いていましたが、フィナーレでの記事にて濱瀬元彦氏がdim7という和音を「m6(♭5)」という風にする事の方法論(『チャーリー・パーカーの技法』にて用いられている)について述べて居りますが、きちんとしたジャズ・イディオムであるバップの手法を『チャーリー・パーカーの技法』から15度音程や13度音程などを辿る方法論を解釈した上で、今回のヒンデミットの手法を次の段階として会得すると、フレージングの幅は相当拡大する事は間違い無いでしょう。

私の場合は、こうした体系は勿論既に会得しては居り、アロイス・ハーバ、ヴィシネグラツキー、エズラ・シムズ等からヒントを得乍ら微小音程の側を見つめていたりするのであります(笑)。徒に微分音を追っている訳でも無いのです。ヒンデミットがなにゆえ19等分平均律をも視野に入れていたのか? とか、タルティーニやブゾーニが三分音を視野に入れていたのはどういう因果関係からか!? という事も今回の件でお判りになる方も居られるかと思います。史実を知るという事がどれだけ自身の音楽的素養と語彙を高めて呉れるのか!? という事を今一度実感してもらい乍ら、易々と自身の知識の範疇の中で揣摩憶測に陥って聞き慣れないオリジナルな語句や名称を充てて喧伝するのは止めていただきたいと思う事頻りです。

という事で、WIの「Softly」は四度和音の響きに固執して、よもやヒンデミットのクラリネット・ソナタの第三楽章に酷似するオマージュとも思えてしまう様な、四度の響きの牽引力が似させて了う世界観を味わう事ができる訳ですが、いざ和音外音を聴いてみると、「Softly」のそれは音組織を逸脱する事のないモード体系を遵守する線が見て取れる事で、両作品は全く趣きを異にするのでありますが、四度の響きがついつい似た所を手繰り寄せて来る事で両者の違いは何たるや!? という側面を詳らかに語らないと気が済まない為このように述べた訳ですが、少なくともジャズ界隈の人には多いなるヒントが在る事でしょうし、こうした側面を蔑ろにせずに音楽を見つめてもらいたい物です。このような件を後に語り度いという私の思いが、先の結合差音および加音を聴くという記事を試金石を打つ様に書かせた訳でありまして、突拍子も無く語っていた訳ではないのです。

私のブログではウェルドン・アーヴァイン(以下WI)と述べておりますが、方々では「アーヴィン」と語られたりする事もあるアーティストで、過去にもブログで詳述した事もあります。今回はその時に触れてはいなかったアルバム『スピリット・マン』の方に収録されている小曲「Softly」を何故語るのか!? と言いますと、その旋法的な四度〈よど〉和音と六度進行や平行進行(二度のパラレル・モーション)を巧みに使っており、実に浮遊感漂う茫洋とした掴みどころのない、しかもどこか音楽の神の輻射を感じさせるかの様なぬくもりを感じる進行感のそれには親近感が湧く物です。

「Softly」は先のアルバムB面にもアコースティック・ピアノ独奏バージョンの物が収められているのですが、WIはこの四度和音に依る世界観をとても好んでいたのだと思われます。

私がYouTubeにデモを作って迄披露した理由は外でも無く、単に「Softly」がアップロードされていなかった事に歎息し急拵えで制作したのでありまして、本曲を知らない人にどうしても耳にしてもらいたいという思いから作った訳です。こちらのデモの方は「ほぼ」原曲を踏襲しておりまして、スティッキーな音のローズ・エレピと、ARPオデッセイと思しきシンセ・リードを模した物でして、EMTの鉄板エコーをバス送りにプリ・ディレイを左右夫々53・57ミリ秒という素数の組合せで残響を附加させて、ローズの方に若干サチュレーションをさせる系統のコンプレッサーを通しているというのが大きな特徴でありましょうか。テンポがゆっくりなのでプリ・ディレイは小さく採っている訳であります。これ以上大きく採るとライヴ感が出るのもあって、シンプルなスタジオ音響として一応こういう部分で少し拘ってみた訳です。

扨て、「四度和音」を今回取扱う事になりますが、基本的には等音程で各和音構成音となる体系の側を語る事になります。四度和音というのは何も完全四度を累積させる等音程ばかりが四度和音なのではなく、不等四度音程にて構築される場合もあります。

機能和声社会から見れば「完全和音」というのは完全音程を持つトライアドを意味するので、それが意味するのは「長三和音 or 短三和音」という事になり、それら以外の三度音程堆積タイプの和音は「変位和音」として取扱われ、且つ2つの異なる音高があった場合これも「和音」ではあるのですが、某かの三度堆積和音の転回形からの抜萃という風に類推されるのが正当且つ舊來の和音の括りなのです。

「予期せぬ音」という音脈は、教会旋法や長・短両旋法(=メジャー&マイナー・スケール)の変化形を除く音形に括られる物でもあり、こうした音に欲求が向くという志向の表われは「不協和」の世界を目指す物でもあり、これは調律が熟成され均齊に向ったからに他ならぬ動機であり、そこで完全音程であり乍ら「不協和」として括られる完全四度が脚光を浴びる様になるのです。こうした新たなる音の世界観というのは他の科学分野の発達も手伝っての事でもあった訳です。

音律が不等分平均律から平均律へと向く様になる頃、西洋社会ではゲーテの『色彩論』のミレニアムに湧いておりその世界観が広く流行となっていた様です。そこに今度はダーウィンの『種の起原』が到来し、多くの分野の発達がそれまでの「命題」を覆す様な事が多々起る社会でもあった訳でして、そこにピアノが普及し、人種差別を受け乍らも食いはぐれの無い様に手に職をつけるという形で猶太人の多くは楽器の器楽的習得や教職に就いたりしていた訳です。勿論金融業という「金貸し」は一般には忌み嫌われていた職業でもあり、そこに就かざるを得なかった社会背景に音楽的素養が併存し、他の分野の新たなる発見にて命題が変るという時代の変遷をリアルタイムに感じ取っていた当時の世界観の中に、音楽観の色彩的な側面の刺激があった訳です。これに貢献していたのはケプラー、オイラー、ルソー、トマス・ヤング、ヘルムホルツ等が音楽界にも関与していたのですが、例えばダランベールはラモーと袂を分かちルソーの論究を是認する立場を採り、弱進行に於ける曖昧な解釈と根音バスに関しても敢えてラモーから逃れる様なスタンスでの揣摩憶測が多く目立つ論究を繰り広げた物でもありました。

とはいえ、ゲーテの『色彩論』に於ける音を色分けした「色相環(色音環)」はその後の音楽方面にも多大なる影響を与えており、これはその後のセリエルにも通ずる物でもある訳です。視覚的な色彩が音にも波及する「共感覚」というのが流行したのもこうした時代だった訳で、意外にも共感覚が方々で持て囃されていた起原は旧いのです。

20世紀に入りブゾーニが『音楽美論』に於て三分音体系を発表します。実はこの際既にブゾーニはシェーンベルクに対して双方の音楽観を強めて半音階の鞏固な社会観とそれよりも細かい微分音体系との融合を試みたのか書翰にてアプローチを取る訳ですが、シェーンベルクは相当に12音体系を育んで温めていたのか、回を重ねると共にシェーンベルクはブゾーニと距離を置くかの様に冷たくあしらっている様な遣り取りが当時のブゾーニが歎息している記録が残って居ります。またその後のトータル・セリーを予期するヨーゼフ・マティアス・ハウアーがシェーンベルクにアプローチを採ろうとも自らはハウアーをリスペクトせずに当人同士で会う事は拒み乍らその後セリエルを発表しハウアーは剽窃の目に遭ったとばかりに怒ったという話も田代櫂著『アルバン・ベルク 地獄のアリア』には詳述されており非常に興味深く読むことが出来る物ですが、日本国内の物では木村直弘氏の小論がハウアーに就いて非常に興味深く読む事が出来る資料の一つでもありましょう。

扨て、完全四度の不協和という位置付けは、その差音(第一次・第二次)が実音の外側ではなく実音を強化する様に生じて発生するが故の事であるという事はヒンデミットの『作曲の手引』にて非常に詳しく述べられておりますが、2:3の音程比=完全五度の転回は3:4なのですからこの音程比の第一次結合差音の振動数「1」は最低音よりも外にありますが、第二次結合差音は「1」と「3:4」との差分ですので「2と3」を生ずる事になり実音「3」を補強する訳です。こうした音が「圧」として感得される事になり、「1:2:3」という構造よりも「2:3(3):4」が不格好なオクターヴ+完全四度となって不協和になる訳です。

差音に起因する協和度の例外はあり、オイラーは「2:3」の完全五度よりも「1:3」の完全十二度の方が淀みが少ない(振動面で見ても振れが少ない)ので、「1」と「2」はオクターヴとはいえ必ずしも明澄度も同等ではないとしている所は注目すべき点であります。

ハウアーの世界観もオクターヴを同一視しておりますし、ヴィシネグラツキーは最も細かい体系では十二分音を色相環に関連づけており、是も亦オクターヴを同一視している物です。完全八度に遭遇する事無く際限なく無限の音程を繰返す螺旋音律(=直線平均律法)も視野に入れれば枚挙に暇がありませんが、オクターヴを同一視した上で、その中の完全音程の中の最も「不協和」とされる完全四度音程を堆積させる体系というものは、シェーンベルク著『Halmonielehre』(※国内刊行物の『和声法』ではない。山根銀二著『和声学 第一巻』がそれに相応する物だが完訳ではないので四度和音の項は飜訳されておらず)にも例示されておりますが、四度和音の体系で丁寧に論究されているのはパーシケッティ著『20世紀の和声法』でありましょう。シェーンベルクは同じ出版社である筈のヒンデミット(=四度の響きと謂えばヒンデミット)は例示せずにドビュッシーを例示するのでありますが、シェーンベルクお得意のライバル視に據る自尊心の固守から引用しないのであるのかもしれません(笑)。他方ヴィシネグラツキーは不等四度も視野に入れて持論を展開していて三度堆積型の完全和音と変位和音との転用・置換も視野に入れる事が可能な提示をしている物です。

ジャズ界隈での「四度和音」と謂えばハービー・ハンコックの「処女航海」が顕著であるでしょうし、坂本龍一の「千のナイフ」のイントロの四度和音も実に美しい響きを齎す物です。

殊に一般的な音楽に於ては協和的な方向に注力される傾向が強い物です。併し、その安定性の為の指標というのは動き始めた物が止まる為に必要な指標であると常々私は考えているのでありまして、不協和が動機としての大切な筋道であり、足を止めるべくポイントに指標があるというのは「安定性」の為の飛び石や踏み板でもあるのでしょう。ペンタトニックではその数が「5」であり、ヘプタトニックという「7」という夫々の数字は素数。12の音を必要とし乍らそれらを安定的に纏めようとするのは素数という見方もある位です。

素数の分布というのは確かに面白い物で、その点在具合というのは他の「協和的」な数字に決して与する事のない唯一無二の数字なのですから、他の振動に相殺されたり補強されたりする事もない訳です。Lexicon社から出ていたPrimeTime Model 93等はその名の通り、素数の時間を操りフィードバックを操作する事で、谺《こだま》とは異なる残響附与を創出できる類の物であった訳です。

併し乍ら我々の音楽の聴取とやらは何も素数倍の自然倍音列のみを抽出して音楽観を築き上げている物ではありません。振動比「5」は受け容れても、特にピアノの場合は第7次倍音(※この倍音だけではないが)をスポイルさせる様にしてピアノ線にハンマーが当る様に工夫されている物ですし、11次倍音も12等分平均律から大きく逸脱する音でもありこれらも避けられる事が多いのが実際です。

寧ろ我々が欲する音楽観というのは、12等分平均律から抜萃された素数「7」からは選択されなかった残滓の「5」に活路を見出して「7」に対しての闖入を企図する様にしている事の方が多く、「7」がある事で作られた空隙の側を巧緻に活用しているのが実際だと思われます。だったら「12」を全部使ってしまえ!という訳でもないのです。

12等分平均律の12個の音組織を俯瞰するに当り既知の世界観「7」をグループ化してこれを「甲」としましょう。同様に、残滓となる「5」を「乙」というグループ化をするとします。甲・乙のグループの中から音を抜萃して音楽を作っても何ら問題はない訳です。勿論調性は直ぐに飛び越える物ですが。こうした技法となるとバルトークが顕著となる訳でして、半音階組織を巧緻に使う事は何もセリエルばかりではないのであります。

ルー・ハリソン曰く、等分平均律には真の調性を内在しないといいます。完全八度以外には整数比となる自然的な物が無いので凡ゆる方面で等価であるが故に均質化してしまった、と。とはいえルー・ハリソンの場合はオクターヴを12で割ったり通常我々が扱うそれとは違う音律を用いて音楽を俯瞰しているため、通常の音律の半音よりも細かく複雑な世界に於いて純正比を同居させている訳で少々趣きが異なる事は念頭に置いておきたい所。謂うなれば12等分平均律とて対数で割譲した複雑な音程比に対して完全八度という純正比を同居させているのだと理解すれば柔軟に向き合える物です。

四度堆積和音というのは全音階に無かった音組織も視野に入りますし、和音が持つ色彩感の弛緩の「弛⇆緩」というメリハリに依って生ずる前後のメリハリとして既知の三度堆積型の和音が宛てられる方法論を採るのも「アリ」なのでありまして、その「止り木」となる完全和音は必ずしも単一の調性を向いた物ではなく、着地を巧く決められる所が偶々その調性だったという、都度生ずる異なる調性体系に在る漸次生ずるノン・ダイアトニック音のそれらに対して日和見対応的な出会いも起り得る訳です。ですから四度和音というのは縛りの無い浮遊感があるというのは言葉の上からもお判りになるかと思います。

そういう訳で本題に移りますが、WIの「Softly」で弾かれるローズ・エレピを用いた和音は数箇所程和音の溷濁を企図したアプローチを採っているというのが顕著です。先ず冒頭に示した「F69/G」という和音は、通常は五度和音に括られるに相応しい物なので転回すればこそ四度とも取れますが五度和音集積に依る二度和音と看做した方が良いでしょう [f - c - g - d - a]。これは基底和音を長三和音とした事で生ずる協和性から四度堆積よりも五度堆積の転回の方が自然体となる事で五度和音としての想起という意味で語っております。

他方、基底和音を長三和音ではなく短和音にした時の「マイナー6th add 9th」の形は奇しくも四度和音として看做す方が相応しいのは前掲の五度和音同様、基底和音の協和性に依る所でもあります(仮にFm6(9)の場合は [as - d - g - c -f]の不等四度となる)。

とはいえ五度の集積も結果的には「二度の房」を作る様にもなるのでそうした高次な集積に依る「不協和」の世界観を発展させる事ができ、そうして見る事のできる淀んだ感のある和音に対しての二度ベースを奏している様です。こうして音を多く集積した五度和音は結果的に四度和音と同等に見做している事も多いので、四度和音ばかりに雁字搦めにならずに柔軟に捉えて理解していただきたい所です。こうした溷濁を忌憚無く行う欲求は、単にローズは倍音が少ないが故にこうした溷濁を試みる事は珍しくはありません。こうした溷濁を極めたプレイが後にも出て来るのであります。

F69/G

E♭ (on A♭) -> Bbm11 -> E♭7/Fm(F aeorian total) -> Fm7 (on C)

Fm11 -> B♭m11 -> Ebm11 (*五度進行)

Am7 (on D) -> E♭m7 (on A♭) (*三全音進行)

Gm11 -> E♭m11 (*六度進行)

Am7 (on D) -> Bm7 (on E) -> Cm7 (on F) -> Dm7 (on G) -> Em7 (on A) (*二度進行=パラレル・モーション)

斯様にして四度和音の類が《微妙に》コード表記としての姿を変えつつ進行させているのがお判りかと思いますが、その中で「異端」なのは、私が今回総和音として表記した「E♭7/Fm」でありますが、これは全音階体系に於て他の音組織の「闖入」を許容する物とするならば、リディアン・トータルかドリアン・トータルが最も望ましいのである筈で、そうなると変イ長調の調域での「B♭ or D♭音」を基底音にするのが望ましいのでしょうが、D♭リディアン・トータルで考えた場合の基底部トライアドの三度ベースという風に捉えて溷濁を許している物と私は考えます。すると、総和音(副十三和音での全音階の総合)は体よく基底音が変わっているだけなので、幾ら基底和音で3度ベースを充てても機能的には13度を保持した3度上の基底音の13度和音と同等になるため、それを13度和音ではなくハイブリッドの型として表記しているのは、基底和音の三度ベースの感じを残す為に配慮した物です。低域で混濁するA♭音は打鍵直後でしか鳴らさない様に離鍵しているのでしょうが、最初のアタックでは充分聴き取れる程鳴っております。それ故和音表記をこうしたのであります。

とはいえ本箇所のコードはパッと聞きですと「Fm11」に聴こえるかもしれません。處が原曲では最初のアタック部にて結構な具合で顕著なD♭音が鳴っているのでありますね。中央ハ音より長七度低い音です。これが在る為に和声的には総和音の体を与えるしかなかったのです。

恐らくはD♭リディアン・トータルというのを基本にした時に備わる基底和音「D♭△」が実質3度ベースと為す「D♭/F」という形で和音を響かせようと企図している様に聴こえます。然し乍らこの和音は総和音=副十三の和音という形である為、その構成音を抜萃して基底音としても、その基底音をルートする十三の和音を生む事になるので、「三度ベース」とか「五度ベース」という見渡しは必要なくなってしまうのです。ですから基底和音のD♭△の3度ベース風に聴かせたとしても結果的にはF△13となるのです。F13の場合は[F7 + M9 + P11 + M13]であり、F△13の場合は[F△7 + M9 + P11 + M13]であり決して「♯11」を含まず本位11度である所に注意が必要です。本位11度は平時ではアヴォイド・ノートですから長七和音が基底和音となっている場合はそれに附随するテンション・ノートの11度音は概して「♯11」となりますが、こういう時の総和音としての13度和音を生ずる長和音をベースとする場合必ずしも11度音はオルタレーションせずに本位11度を保つ事があるので注意が必要です。

そういう訳で、先の譜例の様にD♭△13 (on F)という風に表記したとしても、結果的には「Fm13」となり、それをポリ・コード体系(又はアッパー・ストラクチャー)として見ると「E♭7/Fm」という構造になっている、という事を意味しているのであります。

扨て13度コードについてはKYLYNでの坂本龍一の「I'll Be There」でも語った様に、和音の体としてはヘプタトニック総てを構成音にしている為、進行感を生むよりも之ひとつの和音で存在感を備えている為、ワン・コードでも成立する訳ですから総和音を示唆し乍らヘプタトニックを横の線として使えば立派にワン・コードという状況を生みますし、何より旋法的な世界には持ってこいの世界観を生む訳です。ですから、今回の「Softly」に於て明確な機能和声的な下方五度進行となるのは「Fm11 -> B♭m11 -> E♭m11」の部分だけになる訳ですが、これとてB♭音が短調の主音である様な鞏固な中心音として振舞って呉れて変ロ短調の感じが冒頭から感ずるのであれば「調性感」が見えて来るかもしれませんが、B♭m11を仮にこれらの五度進行間だけで変ロ短調と見立てたとしても、先行のFm11が変ロ短調の導音欲求を起さないドミナント・マイナーを堅持した体には聴こえませんし、Ⅰm→Ⅳmという進行を繰返してⅣmの後がキー・チェンジとなってE♭m11がまた変ホ短調のトニックとして聴こえる連鎖の様に聴かれる方が自然だと思います。

ですので、見かけ上は五度進行が曲中には存在するものの、それは機能和声的なカデンツを蹂躙している様にも捉える事ができると思いますし、結果的には旋法的(=モーダル)になっていると理解して宜しい所でありましょう。

そうして「Softly」の前掲のコード進行のその後の注釈を追ってもらえれば、弱進行の過程で得られる浮遊感という物は調性感が稀薄だからといって、収まりのない所に立たされて苛立ちを覚える様な事は決して無い、寧ろ眠りに落ちたいという気分に浸らせる様な安堵感を備えている様に響くのではないかと私は思います。

マイナー11thコードの響きには「猛々しい」響きを観ずると先日述べた物ですが、一つのコードの存在感が際立つと確かにそう聴こえる時もあれば、テンポが遅かろうとコード進行が頻繁に現われる本曲の様な場合のマイナー11thコードの弱進行というのは温もりを蓄えたかの様な「輻射」をイメージしてしまう様な雰囲気を感じ取ってしまうのであります。

扨て、四度和音という体は西洋音楽の和声学での機能和声社会で見られる「完全和音」の組成のそれとは趣きを異にする物でありますが、基本的に四度音程が機能的な和音に進行する際は予備を必要としながら三度に進む物です。動きとしては 不協和→協和 という情況を作っており、時にはその情況が 緊張→弛緩 という風にも映る訳であります。

界隈の和声学体系の様式は無関係に、完全四度等音程に於ける四度和音の響きというのは非常に独特で、調性感を仄かに観ずるのに目に見えぬ未来への昂奮があるかの様な、例えば宇宙の果ての存在を想像するに当り、その計り知れない大きさにワクワクするかの様な驚きと期待感をも備えている様な響きを私自身は感じてしまう物です。見えない物が見える様な期待感を伴うのは、卑近な響きを他の音が覆い隠している様な情況であるとも言えるかもしれません。「ド・ファ・シ♭」とやれば、「シ♭」が「ド」に対して卑近な響きであるものの、それに対して唐突な「ファ」が中和してくれている様にも感じますし、「ソ・ド・ファ・シ♭」とやれば、マイナー感を伴う「ソ・シ♭」の音程に対して「ファとド」が中和して複雑な響きに感じさせてくれる様にも聴こえます。奇しくも坂本龍一の「千のナイフ」のイントロというのはまさに四声の四度和音である訳ですね。

今回取上げなければならないのはヒンデミットのクラリネット・ソナタです。前掲アルバム画像は私が好むMD+Gの物でありまして、この盤に収められているクラリネット・ソナタの第三楽章は私の葬儀の際はこれをかけて欲しいと公言して憚らない程愛して已まない作品なのであります。私見は扨措き、クラリネット・ソナタ第三楽章はヒンデミットの特徴を非常に能く表わしていると思います。YouTubeの方での9:14〜の演奏部分を今回詳密に取り上げます。

ディーター・デ・ラ・モッテがヒンデミットをして「四度の偏愛」とまで称していた訳ですが、モッテに限らず確かに方々でヒンデミットは四度の響きの典型という風に言われる物です。

基本的に「不協和」が齎す音脈というものは、協和音程が齎している簡素な隣接する整数比の振動数とは異なる関連性で音世界の構築を為していると思います。何故かというと、上方倍音列では「完全四度」に相当する部分音はあくまでも完全五度とオクターヴとの転回「4:3」で生じているのであって、独立峰の様に完全四度の部分音(=倍音)が低次に現れている訳ではないのですね。第43次倍音が完全四度より11セント高い近似的な音で次は第85次倍音で完全四度より9セント低い物で、64〜128次倍音のオクターヴ相は結構低音の潤沢な倍音を纏わせないとそうそう目立ってこない音脈でもあると思え且つそれらは近似的な音であり「完全」音程でも無い為、意外にも完全四度というのは単独で現れて来る音脈としては相当に縁遠い物でもあるのですね。

上方に中々現れて来ない音で「短調」の始原としても不思議がられる「短三度」というのも上方倍音列は第19次倍音でそれらしさを見せる物でもありますが、音程比「3:5」=長六度の転回=短三度で生じてはいますし「5:6」でも一応隣接しては出て来ますが、「5」も「6」も基底音「1」とは出自が異なるので、「1」からの短三度音程というのは低次では表われない訳です。

つまり、不協和音程の多くというものは独立的に倍音として生ずるのではなく、或る音と或る音の「音程差」に依って齎される情感から端を発していると考えると、不協和の音脈というものに対して理解し易くなるのであろうと思います。完全四度等音程として積み上げていった場合、それらから生じる音の根音からの関連性は、上方倍音列に充てるとなると縁遠い類の音程になる物ですが、つまり、不協和のそれは複雑且つ低次にはなかなか生じない縁遠い音を使っているのが判ります。その不協和が常に安定を求めるが故に我々の脳裡に、安定するための音脈を幾多も映じさせようと作用するのでありましょう。ですから短調に於ける属和音とて態々導音に変化させてまで揺さぶりと重しを付けて彩りを加え、主和音へ解決かと思いきやピカルディー終止となってメジャーで終ったりもする。何と多様な事でありましょうか。

短調という調性でなくしても、短和音を基底とするその世界観たるや、矢張それは不協和が齎す作用である為複雑な要因が絡んでいる事でありましょう。ディーター・デ・ラ・モッテが自著『大作曲家の和声法』p.312で語る《典型的な四度への偏愛》という風に語っている様に、ヒンデミットは先述した様に四度を巧みに使い乍ら、和音構成音やその和音から類推可能な調性体系の「埒外」ともなる和音外音を巧緻に使う点が、先のクラリネット・ソナタ第三楽章にてまざまざと確認する事ができ、不思議とWIの「Softly」にはヒンデミットのクラリネット・ソナタ第三楽章のオマージュではないのだろうか!? と思える位似ている箇所があるのです。

「Softly」の終止部のカデンツァ(※拍子構造を無視した自由な演奏部の意)部で顕著なのはa音が1オクターヴ上がってからのルバートな演奏がありますが、この部分が特にヒンデミットのクラリネット・ソナタ第3楽章の23〜24小節目に非常に似ているのでついつい目を細めてしまうのです。

クラリネット・ソナタの当該部分は謂わば「Em9」というコードに示す事が出来るものですが、これに伴わせる和音外音の取扱が見事でありまして、「なにゆえその和音に対して和音外音を充てられるのか!?」とジャズ的アプローチの側面から見ても大変勉強になる物であります。

では、その当該箇所のピアノ・ロールを確認し乍ら縷述する事に致しますが、図版からもお判りに様にグリーンの枠で囲われた声部がピアノの和音を示して居り、赤色の声部はクラリネットを意味している物です。当該部分のピアノの和音をコード・ネームで表わすとすると先述の通り「Em9」なのですが、この和音に対してクラリネットがa音に依るオクターヴ跳越を行う事で和声的に見ると「Em11」に相応しい響きとなります。YouTube動画を確認してもらえればお判りの様に、この曲は大変ゆったりとしたテンポの為原曲は4/8拍子で書かれていても8分音符のそれは実際にはかなり長い歴時とする楽譜ですので、オクターヴ上に伸びやかに進んだa音は通常のテンポの二分音符ほどの歴時があるという風に見て判断していただいて差支えないでありましょう。

扨て、ジャズ/ポピュラー音楽的解釈で「Em9」に対するアヴェイラブル・ノートを類推するとなると、このコードに対して想起しやすいのは《ドリアン > エオリアン》でありましょう。不等号で示したそれは「ドリアン」にて想起する事が多いという推測から優位性をドリアンに与えているのですが、短七度と長九度を附与する短和音にて想起し得る短旋法はフリジアン以外の物であれば良いので、エオリアンを想起する事自体は間違ってはおりません。

ヒンデミットのそれには非常に巧緻なアプローチにて「和音外音」が配されている事が判ります。仮に「Eドリアン」を想起したとしても、[cis - c] [e - es] という音まで出て来る訳でありまして、しかもそれが背後の「Em9」と絶妙にマッチしているという点でも、本曲を初めて耳にするジャズ好きな方からしてもこれらのフレージングを耳で追えば非常に新鮮且つジャズには無い凄みを感じると思います。無論、ヒンデミットのこれはインプロヴィゼーションではないですからジャズのそれとは違う物の、大多数のジャズメンのアプローチを散々耳にした私からしてもこうしたアプローチは新鮮ですし、これと同様のアプローチを採ってインプロヴァイズして呉れるジャズメンとやらは、まあそうそうお目にかかれない事でありましょう。

こうした和音外音導出の妙味はどうした根拠からか!? それはヒンデミットの三全音に対する捉え方と結合差音を基にしたアプローチであるという事を窺い知る事ができる物なのです。

結論から言えばヒンデミットの先の当該部分の「Em9」はEドリアン及びEエオリアン由来としての短和音として見做す事で、類推し得る音組織の三全音 [cis - g] を得る事が出来、この三全音を用いて、「過小三全音」「過大三全音」の双方から得られる結合差音を頼りにして得られる差音を12等分平均律の体系へ均す事で新たな音脈として活用していると解釈する事ができます。

次の譜例に見られるように、ヒンデミットは自著『作曲の手引』に於て2種の整数比から得られる三全音を根拠に、それらの三全音からの結合差音を得る事に依り、結果的にこれらの三全音はクアジ・エクィディスタントの出現を示唆するのであります。減七度(=短三度等音程)の減七を長六として和音を転回させた時、音程根音は上部にあるという事で根音の地位を変える事にも繋がる訳ですが、ジャズ的な視点から見れば、基の三全音「C、F♯」から得られる新たな音脈は甲グループは「A♭、E♭」乙グループが「A、D」という風に半音階に均して新たな音脈を発掘するという風に見る事も可能であります。

抑も「Em9」自体に三全音(=トライトーン)はありません。ですからこの和音に対してのモード想起(=音組織)をする必要があります。仮にこの「Em9」をエオリアン由来に読み替えた場合は三全音は [c - fis]或は[dis - a]として見る事も可能な訳です。こうした恣意的操作を繰り広げる事で、ジャズメンは、単にマイナー・コードがあるだけの音組織に於てもトライトーンの位置を類推させ、その三全音から得られる差音の定理さえ念頭に置いておけば、そのコード上だけでも通常のチャーチ・モードを充てるこうした体系を知っているだけでも音楽観は非常に広く拡大する訳です。

通常の、機能和声的な方面にてドミナント7thコードが「明確に」下方五度進行をする様なシーンにいつでも置換が可能な卑近なシーン──例えば Dm7 -> Dm7(on G) -> C というコード進行に於て明瞭に [h・f音]をフレージングする等──に見られる様に、コード進行としては明確な下方五度進行をしていないにも拘らずとも、こういう通常の音楽観にて強引なほどにアウトサイドなフレージングを必要とされる事は稀であります。単に中性的な浮遊感が欲しい訳です。ここで配慮に欠けたフレージングを経過的な音であるとしても明確に [h・f音] を目立たせてしまうと、フレージングからドミナント7thコードの存在を類推してしまいかねず、ドミナント7thコードから進行して来た様な勾配観を生じてしまうのです(※とはいえ絶対に経過的ですらもh・f音を使ってはならないという訳ではない)。

但し、濱瀬元彦は嘗て自著『ブルーノートと調性』に於てドリアンを想起したとしてもドリアンの特性音である第6音を一切使わずにそれを「ドリアン」として使う理由は、コードがドミナント7thコードではないのに、トライトーンを醸す事でドミナント7thコード風の余薫を伴わせてしまいかねない配慮から態と避けている訳であります。私自身濱瀬氏のそこまで鞏固な姿勢には脱帽しますが、ドミナント7thコードの「多義的」な振る舞いは何度も述べている様に、仮にドミナント7thコードがデンと坐していようとも明確な下方五度進行をしないコード進行に耳馴れる様な情況を加味した上で、トライトーンをそこまで避けるどころか、ヒンデミットの様に、トライトーンを全く包含しないコードであっても、そこから音組織を類推してトライトーンを拡大解釈させて新たな音脈を奏するというのは、濱瀬氏の思慮深い文書作りに対して皮相的理解に陥る者は既知の音楽体系の枠組みでしか思考を張り巡らせる事しか出来ず、杓子定規に楽理のイロハ程度で甘んじて知った気になってしまっている策に溺れた連中を私はついつい嗤笑するかの様に論ってはいるものの、こうした拡大された音世界を耳に出来るのは何とも嬉しい事ではありませんでしょうか。

ですから私は、KYLYNの「I'll Be There」での高次なブリッジのコード・ワークに於て三全音の位置を灯台の明かりの様にして見据えてアプローチを採るという事を頻りに書いていたのかという意図があらためてお判りになっていただけるかと思います。

奇しくも「I'll Be There」とてイントロの冒頭のコードはマイナー・イレヴンスです。併し乍ら本編の主題とボーカルの入るBテーマは卑近とも思える世界観でありますよね!? その中で、或る程度高次な和声に慣れた耳からすれば、あのブリッジはとても含蓄のある響きとして感じ取る事が出来る筈であり、だからこそ私は例示した訳であります。

そうは言っても、音楽に対して明確な調性感を伴わせた、背景の和声も必要としない類の主旋律だけで音社会の凡てを投影できてしまう様な卑近な世界観を求めてしまう類の耳を持っている人というのは「I'll Be There」は本編のシンセ・リードと唄部分に心酔してしまう事でありましょう。ですからこの曲にしても聴き手を二分してしまう両義性を伴っている訳ですね。卑近な唄心ばかりを求めてしまう類の人からすれば、私の例示しているブリッジ部こそが唐突で邪魔にしか聴こえないという風に聴き取っている人も少なくはないのです。或る意味では、スティーリー・ダンの名曲として「Hey Nineteen」や「Peg」を真っ先に挙げてしまうタイプとでも言えば宜しいでしょうか(笑)。そういう人の音楽観は申し訳ないけれど、御呼びではないんですよね。そんなトコ、軽く突き抜けて小難しい音脈の耽溺に浸る事を是認する人に対しての蘊蓄なのでありますので、決して万人に必要な物ではありませんが、ジャズを信奉する物が卑近な世界ばかりを是認する様な耳しててどーすんだ!? と私は言いたいですけどね(笑)。そういう意味では現今のジャズは奏者もリスナーの側も皮相的な連中が多くなってしまっているのかなあと歎息してしまう訳であります。

インターバル・トニック(=音程根音)というのは結合差音──特に第1・2次結合差音──は基の音を同度 or オクターヴで補強する様になりますが、完全四度の場合は上方にある音が強化されて行く様にして差音が生じます。これ故に完全四度音程の場合は響きとしての優位性が上方の音に或るという事が特徴的な一つなのですが、特に注目すべきは長六度音程でありましょう。詳しくはヒンデミット著『作曲の手引』を読んでもらいたいので詳述は避けますが、長六度音程で結合差音を探ると(短三度も同様ですが)、第一次&第二次結合差音は基の音程とは全く異なる音を生むのであります。この場合基の音の補強ではなくなり、差音として生ずる音が下方に出来る事でそれを優位的に見做して良いのか!? という疑義が生じてしまいかねません。

たとえば [es - c]という長六度音程があった時、結合差音はas音をオクターヴ違いで下方に生じます。これらを俯瞰した時長三和音「A♭△」を得る事になる為、この安定的な和音を生ずる事でその中で「A♭△」という長三和音を良好的に司る音は基の音の [es < c]である為(※cとasとの両音程だけを残した時は差音にes音を作らせる事は可能となり、asとesではcを差音として生む事はできなくなるので良好な音はこの場合cになる)、基の音程 [es - c]では上方のC音が音程根音という優位な立場を得る訳であります。

扨て、「長六度」というのは今回非常に重要なキーワードになります。そこで先述の「狭い&広い三全音」の両音程から生ずる差音を今一度考える事にしますが、先述した「Em9」というコードの想起し得るモードがEドリアンだとした時、その音組織の三全音は「cis - g」なのですから、差音から得られる二義的(=狭い三全音と広い三全音)な見方から生ずる「新たな」音は次の様になります。

甲─Septimal dimished 5th (5:7)…… [a - e]

乙─Septimal tritone (7:10)……[b - es](※bは英名B♭)

猶、ヒンデミットは「三全音」は全音が3個分という事である以上それは「四度」であり決して「五度」ではないという立場を採る為、私が今回英語で充てた「Septimal diminished 5th」という言葉はそうした前提を無視していると言えます。とはいえヒンデミット自身も一般的に知られている異名同音的三全音の理解(増四度/減五度)をする読者に配慮して『作曲の手引』の譜例に於て、今回私が載せた譜例の様に括弧付きで「減五度」を載せているのであります。ですから私はそこに「Septimal dimished 5th」という言葉を載せているのでありますが、この用法については純正音程たる整数比を扱う事に於て不可避な音程比でもある為、界隈では「septimal dimished 5th」として知られている語句でもあるので、私はそうした背景も加味してそのような語句を附与した訳です。

すると、「甲」グループから得られる新たな音はEm9から見た本位十一度音=a音であるので然程物珍しい音程を呼び込んだ訳ではありませんが、「乙」グループとなると途端に様相が変わります。先ず「B♭音」が得られ、これはEm9から見たブルー五度と見る事も可能です。実質的には微小音程的に「高めの」B♭音となる訳です。もう1つ、E♭音またはD♯音も得られる事になります。この音は短七度を持ちつつ、減八度或は長七度が同居する状態であるのですが長七度音より微小音程的に僅かに低い音であるとも言えるのです。

仮に、今回の「Em9」をエオリアン由来で見立てれば三全音は[c - fis]或は[dis - a]となる訳ですから、この三全音から得られる差音は先の例をそのまま移高させれば良いのであります。

そこで、ヒンデミットの重要な言葉が『作曲の手引』97頁に記されているのですが、「三全音」が他の音程と混ざって和音の体を成す際に於て、三全音以外の音程が短三度/長六度しか無い時の和音というのは、これは「減七」の和音の読み替えでもあるのです。とはいえこれは「マイナー6th(♭5)」の事を意味しているのでありまして、こうした和音が生ずる際の各構成音は何れもが「副根音(=直近の全音階に最小単位《半音》で進行しようとする音、つまり新たなる導音の導出の意)」として働かせるという事を述べている訳です。

即ち、減七度を「長六度」と異名同音として読み替えるという事は、根音から数えた時の減七度はそれ以降ヘプタトニックとしての7音は使い果たしている訳ですから、減七度から主音へは「増二度」という広い音程にならざるを得ないのですが、その減七度を「長六度」と読み替える事によってヘプタトニックという7音組織を超え乍ら主軸となる原調から調性を転ずるという調性の示唆が無いまま新たな音脈を使う事で8音、9音……という音組織を「新たなる調性」という性格として使える事が可能とする事を秘めた物なのです。そういう意味では半音階をフル活用する(セリエルではない)クロマティシズムの追究を、旧知のジャズ・イディオムとは全く異なるアプローチで見渡す事が可能となる訳です。

ですから、「Em9」をドリアン由来で見た時にはその音組織から類推し得る三全音 [cis - g] から2種類の第1・2次結合差音を得る(5:7と7:10)事で、セプティマルdim5の時は「A7」というコードを得る事が出来、セプティマル・トライトーンの場合は半音階に均す事で「B♭dim7」を得る事が可能でもあるという訳です。このB♭dim7の減五度は、実際の減五度よりは更に低い重減五度に等しい物です。

また、或る意味では例えば四分音での24等分平均律を想起している時は先のセプティマル・トライトーンで生ずる音は直近の四分音体系に吸着して均される事になる訳でして、「Em9」から類推するトライトーン [cis - g]でのC#より250セント低いBクォーター・フラットを得るでしょうし、もう一つのC♯よりも250セント高いEスリー・クォーター・フラットを得る事でありましょう。それを考えると、Em9上での減八度や長七度に相当する音や本当のブルー五度を生ずる音脈を用いるアーティストがそのメカニズムを明かさずに使っている人は今や70歳の齢を超えるレジェンド達には、少なくとも私のブログで能く取上げる人達は、こうした音脈をなにゆえ使っているのか!? というひとつの根拠を得るに等しい事でもあるでしょう。

ヒンデミットのこうした体系のジャズへの応用というのは、ツー・ファイヴや卑近な体系のモード想起が不要となって音組織が拡大するというメリットがあります。コード進行という動的に和音進行をこねくり回す必要がなくなる為、それは得てして「副次和音の13thコード」を使っている事と酷似する事にもなります。

何となれば、例えばEm9上で、その和音外音でありつつも想起し得るモード・スケールから生じている三全音を使うという事は、Em9上でドリアンの特性音となる和声的にはアヴォイド・ノートのC♯音を積極的に使い乍ら、これと三全音を生ずるG音を用いて結合差音を生じさせつつその差音の音脈を使うという事である為、横の線としてはアヴォイド・ノートは現われる事を示唆しますし、何より通常のチャーチ・モードの体系では先ず得られる事の無い突飛な音を用いる事が可能となる訳です。

この三全音に対して新たなクアジ・エクィディスタントを用いたり、或は基の短和音がドリアン由来でなくエオリアン由来であるならば、エオリアンの導音欲求に依って二組の三全音を作る事が出来る訳ですから(※ハ長調の平行調をAエオリアンとして見た場合、原調の三全音 [f - h] の他に、イ短調の導音欲求で生ずる [gis - d]を新たに生ずるという意)、短和音から類推する三全音にて更に音組織を拡張させる事は可能ですし、何より長和音上での♯11thを根音との三全音として見立てて差音の音脈を使う事もあれば、ドミナント7thコード上のオルタード・テンションから生ずる新たな三全音を用いて使う事も出来る訳です。これらの方法論にて注目すべきなのはドミナント7thコード上での取扱よりも寧ろ副次和音上での取扱が大幅に拡張する、という点なのです。

そうすると、「マイナー・コード上で13th音はアヴォイドだろ!?」と思う事自体が実に莫迦らしく思えて来る様になる訳です。勿論、差音だけの音脈をちゃっかり使うだけに留まって三全音は類推する物として思弁的に活用して実際には弾かないという手段も使えなくはないでしょう。然し乍ら、ヘプタトニックを跳越する音脈をキー・チェンジ観無くして新たに用いるには「キッカケ」作りが重要であり、そこには三全音の重力を用いる訳ですが、ドミナント7thコードに包含される三全音を有難く頂戴しているだけでは、オルタード・テンションを羅列する位の馬鹿の一つ覚えのフレージングしかこなせないのが関の山となってしまう訳ですよ。

こうした体系を迄活用出来ていた方は、現実社会でもネット上でもどれ位いらっしゃるでしょうかね!?(笑)。今回のこうした方法論というのは、ヒンデミットの方法論のひとつでしか無いという事をもっと注目して然るべきです。音の世界を拡大する方法論はまだまだ沢山あるので、私は出し惜しみする事なく語り続けるのでしょうが、物事を語るには順番ってぇモノがあるモノでして是が亦(笑)。私も読み手の方々の気持ちを蹂躙しているのではありませんので、その辺はご容赦願いたいな、と。

そんな訳で、先のヒンデミットのクラリネット・ソナタ第三楽章では何故あの様な音使いが出来るのか!? という事を分析するには、少なくともEm9から類推し得る音組織から三全音を得ればいいのです。その際E音を根音とする十三の和音を作れば三全音は直ぐに見付けられる事でしょう。

先にもTwitterにて呟いていましたが、フィナーレでの記事にて濱瀬元彦氏がdim7という和音を「m6(♭5)」という風にする事の方法論(『チャーリー・パーカーの技法』にて用いられている)について述べて居りますが、きちんとしたジャズ・イディオムであるバップの手法を『チャーリー・パーカーの技法』から15度音程や13度音程などを辿る方法論を解釈した上で、今回のヒンデミットの手法を次の段階として会得すると、フレージングの幅は相当拡大する事は間違い無いでしょう。

私の場合は、こうした体系は勿論既に会得しては居り、アロイス・ハーバ、ヴィシネグラツキー、エズラ・シムズ等からヒントを得乍ら微小音程の側を見つめていたりするのであります(笑)。徒に微分音を追っている訳でも無いのです。ヒンデミットがなにゆえ19等分平均律をも視野に入れていたのか? とか、タルティーニやブゾーニが三分音を視野に入れていたのはどういう因果関係からか!? という事も今回の件でお判りになる方も居られるかと思います。史実を知るという事がどれだけ自身の音楽的素養と語彙を高めて呉れるのか!? という事を今一度実感してもらい乍ら、易々と自身の知識の範疇の中で揣摩憶測に陥って聞き慣れないオリジナルな語句や名称を充てて喧伝するのは止めていただきたいと思う事頻りです。

という事で、WIの「Softly」は四度和音の響きに固執して、よもやヒンデミットのクラリネット・ソナタの第三楽章に酷似するオマージュとも思えてしまう様な、四度の響きの牽引力が似させて了う世界観を味わう事ができる訳ですが、いざ和音外音を聴いてみると、「Softly」のそれは音組織を逸脱する事のないモード体系を遵守する線が見て取れる事で、両作品は全く趣きを異にするのでありますが、四度の響きがついつい似た所を手繰り寄せて来る事で両者の違いは何たるや!? という側面を詳らかに語らないと気が済まない為このように述べた訳ですが、少なくともジャズ界隈の人には多いなるヒントが在る事でしょうし、こうした側面を蔑ろにせずに音楽を見つめてもらいたい物です。このような件を後に語り度いという私の思いが、先の結合差音および加音を聴くという記事を試金石を打つ様に書かせた訳でありまして、突拍子も無く語っていた訳ではないのです。

2016-04-12 10:00