坂本龍一に見る基底部を背かぬ属十三の形体 [YMO関連]

今回は先頃話題にしたKYLYNの「I'll Be There」の補足ともなるのですが、本記事タイトルにしている事からもお判りになる様に、坂本龍一の自筆譜から読み取る事と、私が以前載せていたコード譜のそれと整合性が取れないのではないか!? と疑問を抱く方が居られたのでその辺りを払拭してもらう為にもあらためて「コード表記」という物をきちんと説明しておいた方が良いだろうと思って述べる事にした訳です。

私が書いた以前の当該記事に於て採譜及びコード表記した「I'll Be There」のブリッジ部のコード表記そのものは、原曲とは異なるヴォイシングにてアレンジはしているもののコードそのものは原曲に倣っている物である事は確かです。處が私の周辺で指摘があったのですが「I'll Be There」は過去に太田出版刊『坂本龍一・全仕事』にて自筆譜が掲載されており、その自筆譜のコード表記と私の採譜した物は違うのではないか!? という指摘から端を発している事なのであります。

私が書いた以前の当該記事に於て採譜及びコード表記した「I'll Be There」のブリッジ部のコード表記そのものは、原曲とは異なるヴォイシングにてアレンジはしているもののコードそのものは原曲に倣っている物である事は確かです。處が私の周辺で指摘があったのですが「I'll Be There」は過去に太田出版刊『坂本龍一・全仕事』にて自筆譜が掲載されており、その自筆譜のコード表記と私の採譜した物は違うのではないか!? という指摘から端を発している事なのであります。

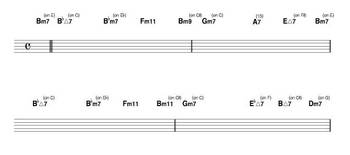

私はその本を見る事なくオリジナル音源から採譜しただけの事なので、どれほど表記のそれが乖離している物なのだろうか!? と思いきや、成程。坂本龍一は一連のブリッジのコード進行を属十三として俯瞰して充てていた表記なのですが、読み手の側がそれを重んじ過ぎていて私の表記した方を相容れない理解に陥ってしまったのではないかと判断した訳です。つまり次のリズム譜に示す様な形で載っていた訳です。

色を変えてあるコード表記部分は坂本龍一の自筆譜からは読み取り辛い不鮮明な文字(コード表記)でありまして、この辺りのコード譜には書き間違いがあるのか或は苦心の跡が見えるのか、先行の和音「F13」も宛も「F#13」に見えて了うかの様な表記で、その直後のそれはまるで「F#m」とも見えて了う程塗りつぶしてある様な表記なのであります。處が坂本龍一のコード表記での「マイナー・コード」表記は「m」ではなく「━」のスタイルで統一されている筈なので、今回色を変えている当該部は単なる「F#」の事ではなかろうかと思った訳ですが、オリジナルの音を聴き乍ら私の採ったそれを見ればお判りの様に、この当該部は「Bm7(on C♯)」である筈なのです。

恐らくはこのコード譜を書いた時点ではアレンジが最終的に定まっておらず、加えて自筆譜では主旋律が記されていない中でコードだけが充てられているので、他に譜面がある筈なのです。その上で坂本龍一は当初は当該部を単に「F#」を想起した上で「B△」由来の分散を充てていたのではなかろうか、という風に推測した訳ですが、主旋律となるシンセ・リードのそれが「B△」由来の分散を強固に感じつつ、それに伴って2度ベースという風に後にアレンジを変えたのではなかろうか!? という風に判断をしているからこそオリジナルのアレンジとして音に成ったのではなかろうかと思う訳です。

つまり、この自筆譜通りコードを弾いたとしても、実際に世にリリースされているオリジナルの「I'll Be There」の音には成らないので理解には注意が必要ですよ、と私が却って注意喚起したい位の事なんですね。

處が、出版されている本や自筆譜のそれがあると、近視眼的な理解にある人はそれ其の物が真理であると信じて疑わない処があるので、碌に聴いても居ない者が単にコード表記のそれから論って居る訳であります。

弱起小節を除けば1小節目4拍目の「E13」の部分など、オリジナル・アレンジはBm9(on C#)ですからね。ベース音も自筆譜とは違っている訳です(KYLYN Liveではアンサンブルの溷濁化を回避しての事か簡略化しています)。

そこであらためて理解に及ぶ必要があるのが、所謂属十三の和音とやらが本来どういう物なのか!? という部分な訳なのです。

ジャズ/ポピュラー界隈でのコード表記やモード・スケールやアヴェイラブル・ノートという方から先に理解をして了った人というのは、属十一や属十三を見た時、そこに包含される音11度音を、アヴォイド・ノートという理解が先にある人からすると多くの人が11th音を「♯11th」と思い込むという陥穽があるのです。

実際には「G11」や「G13」と書いた時の11度音は本位十一度である可きなのです。その上で9度音だけがオルタレーション(短属九とか)していた場合は「G13(♭9)」とかでも用足りる訳ですが、慣例的な書き方からすると「G7(♭9、11、13)」が適当なのでしょうが、處が界隈では本位十一度の表記が伏在する方がアヴォイドという理解が先にある為かソチラの方がイレギュラーな表記である為、本位十一度のそれを相容れない解釈としてしまう事が往々にしてある訳です。

次の4つのコード表記例からもお判りになる様に、2度ベース型である「Ⅳ/Ⅴ」系統や4度ベース型出或る「Ⅱm7/Ⅴ」系統のオン・コード及び分数コードというのは属和音の静的な進行に端を発している訳ですから、次の「1」の様に《G13》があるならば、その属十三である和音の基底部3rd・5thを稀釈化したのが「2」に見られる例であり、同様に基底部3rdを除いただけならば「3」の様な例になる訳です。奇しくも「3」の例を全音下方に移調させればジノ・ヴァネリの「Brother to Brother」の最初の和音です。そして最後の「4」が巷間能く見受けられるツー・オン・ファイブ型の物である訳です。

和音が積極的に進行しない「静的」な状況、つまりそれは弱進行でもありモーダルでもある訳です。こういう表記の上で奏者が「セカンド・ベース型なのか!? 或は4度ベース型であるべきなのか!?」という事に苦悩する必要はなくなる訳です。何故なら「属十三」な訳ですから。とはいえ総和音であるという事はここから生ずる音組織にて「静的に巧い事遣って呉れ給えよ」という作者からの提示であるとも謂える訳です。

無論、現今社会に於ては2度ベースか4度ベースの形で表記して呉れた方が判り易い事ではあるでしょう。とはいえ初期の坂本作品の本人自筆のコード譜から見る限りでは、属十三・属十一系統の和音(※勿論これらは本位十一度包含を前提としている表記)や属九の和音には拘りがあるようで、前掲『坂本龍一・全仕事』で見られる、同氏の1stソロ・アルバム『千のナイフ』収録の「Plastic Bamboo」のコード譜では、曲冒頭の2コードを「Gm7 -> B♭9」という風に後続和音に長属九を充てている所は瞠目すべき点であります。

私は何故それ程までに驚くのか!? というのも坂本龍一という人の最たる特徴の一つに「巧緻な同位和音の音脈」という物があります。端的に謂えばそれは「長調組織と短調組織の混淆」と呼べる世界観なのでありますが、もっと平たく言えばメジャーとマイナーが一緒になった世界観という事です。

この「同位和音」というのは、長調と短調との同主調に因る音組織、つまりは全音階に加えて準音階固有音という風にも界隈では教わる事があるでしょうし、坂本龍一が師事した松本民之助著『作曲技法』にて詳述される「同位和音」というのは、そうした混淆とする世界を詳らかにする物でもあり、特に坂本龍一の場合、近年の作品を挙げるならば「sonatine」「Lorenz and Watson」等の主旋律に於て先の長・短の世界が混淆とする世界観を横の線として見付ける事ができるでしょう。

加えて「縦の線」。畢竟するに、和声的にその様な長・短混淆とする世界観を挙げるとすると顕著な例では、YMOのアルバム『Solid State Survivor』収録の「キャスタリア」に尽きるでしょう。特に0:47〜の弱勢にある下属音の予備からの「F♯7(♯9) -> B7(13)」は秀逸でしょう。その後の1:12〜での「D7(♯9)」も、長・短を混淆とする両性具有感のある世界観を為していて素晴しいと思います。この曲のパッド音が人声を感ずる所から恐らくは坂本龍一の曲想にはカンタータ風の世界観があっての事なのでしょうが、坂本龍一の曲というのはこうした世界観、特に所謂「シャープ9th」の使い方は非凡な側面がある物です。

シャープ9thの卑近な使い方というのは、ジミ・ヘンドリクスの「紫の煙」もそうですし、BS&T「Spinning Wheel」の冒頭のそれも卑近な方です。長・短の世界を具有する感はいづれも観ずるのですが、それとは趣きを異にする物で、つまり、属音の磁場に頼らない使い方が坂本龍一のそれの使い方なのです。卑近な類の使い方は属音あってナンボのM3rdと♯9thを具有させる方法なのです。

無論、坂本龍一の方も和声的には♯9thを成立させる和音の根音を持たせますが、それを仰々しくは使わない。一瞬目が斜視にでもなりかねない様な世界の「滲み」を齎す様な感覚に陥る訳です。こうした具有観というのは音楽的にとても「暗喩」めいた響きを感じる事もあり、「キャスタリア」以後の同氏のソロ・アルバム『音楽図鑑』収録の「A Tribute to N.J.P」の終止和音もやはり♯9th(♯11)を使って暗喩めいた世界観を演出している様に感ずる物です。

扨て、坂本龍一本人が♯9thを♭10thとして取扱っているかどうかという議論については茲でする事は野暮な事です。少なくとも一般的なコード表記からすれば♭10thという使われ方は周知されてはおりませんし、仮に♭10thと想起しようともコード表記のルールに倣って準拠する事に外野がやいのやいのと言う必要もありません。我々は先ず、長・短双方の世界が混淆とする世界観を吟味する方が先なのであります。

扨て、そういう「♯9th」の用法がある上で「Plastic Bamboo」は、主旋律にD音(=B♭9内の第3音)が出て来ないにも拘らず、コード表記では「B♭9」を当初想起していたとなると、茲でお判りかと思います。長・短の混淆とする世界観。つまりメジャーとマイナーの同居。即ち主旋律のそれは「短十度」を見越していた筈なのであります(後述する他のアレンジではD♭とC音が短2度でシンセ・ストリングス音で使われますが勿論それは「B♭9」ではない)。

「筈」としたのは、その後のYMOの紀伊國屋ホールでのライヴ(※トミー・リピューマ視察)にて聴かれるクロスオーバー・アレンジの「Plastic Bamboo」での当該コード進行は明らかに「Gm11 -> B♭m11」としているので、その後坂本龍一は当初の曲想とは異なり「B♭m11」の世界観へ変容させたのだな、という風に理解する事も可能ではあるのですがそれも一概には言えない側面があるのです。

「筈」としたのは、その後のYMOの紀伊國屋ホールでのライヴ(※トミー・リピューマ視察)にて聴かれるクロスオーバー・アレンジの「Plastic Bamboo」での当該コード進行は明らかに「Gm11 -> B♭m11」としているので、その後坂本龍一は当初の曲想とは異なり「B♭m11」の世界観へ変容させたのだな、という風に理解する事も可能ではあるのですがそれも一概には言えない側面があるのです。

オリジナル・アルバム『千のナイフ』の録音期間は1978年4月10日〜同年7月27日となって居り、マスター・テープを見ない限りは「Plastic Bamboo」の正確な録音日は不明ですが、前述の期間内に録音された事だけは間違い無いでしょう。他方、YMOの「紀伊國屋ホールライヴ1978」の演奏日は1978年12月10日となって居り、これ以前の同年10月にFM東京主催に依るYMOの演奏があった様ですが、これから判る様に坂本龍一は『千のナイフ』レコーディング後に新たにアレンジを施したのではないかと推測できる訳です。とはいえ、オリジナルの「Plastic Bamboo」の後発に当る紀伊國屋ホール・ライヴ・アレンジをその後の改訂アレンジとして見做すのは早計だという事を私は言いたいのです。

オリジナル・アルバム『千のナイフ』の録音期間は1978年4月10日〜同年7月27日となって居り、マスター・テープを見ない限りは「Plastic Bamboo」の正確な録音日は不明ですが、前述の期間内に録音された事だけは間違い無いでしょう。他方、YMOの「紀伊國屋ホールライヴ1978」の演奏日は1978年12月10日となって居り、これ以前の同年10月にFM東京主催に依るYMOの演奏があった様ですが、これから判る様に坂本龍一は『千のナイフ』レコーディング後に新たにアレンジを施したのではないかと推測できる訳です。とはいえ、オリジナルの「Plastic Bamboo」の後発に当る紀伊國屋ホール・ライヴ・アレンジをその後の改訂アレンジとして見做すのは早計だという事を私は言いたいのです。

オリジナルの方はイントロ冒頭から聞かれる16分のシークエンス・フレーズに依る物と主旋律でのポリフォニー的なアレンジなので和声感は稀薄です。「B♭9」と表される決定的なd音は無いので和声感としては稀薄になるのですが、この稀薄な所な感じで次のパターンで潤沢に聴かせるのがポイントなのでもあろうというアレンジなのでしょうから、同じ曲でも違った意図があっての事なのでしょう。オリジナルの方が和声的な面で言えば「Fm7(B♭)」っぽさが出ているのですが。こういう所を鑑みるとあらためて、坂本龍一の初期作品での解釈に多く見受けられる属十一や属十三として括っている用法を如何様に分析すべきかという側面の重要性がお判りいただけるかと思います。紀伊國屋ホール・アレンジの方は和声感が非常に潤沢で、且つ「B♭9」ではなく「B♭m11」と聴かせる紀伊國屋ホール・アレンジの方を私個人としては好みます。

こうした点を鑑み乍ら、「左近治のヤロー、コード採れてんのか!?」とか「本の方と違うじゃねーか」とか近視眼に捉えて論う事は簡単なのですが、その上で意図と違いを理解していただきたい所なのでありますな。勿論、坂本龍一本人ではない私が白黒を判然とする必要等無いのですが、少なくとも読み取れる部分は凡ゆる方面から読み取らないといけない訳です。

私はその本を見る事なくオリジナル音源から採譜しただけの事なので、どれほど表記のそれが乖離している物なのだろうか!? と思いきや、成程。坂本龍一は一連のブリッジのコード進行を属十三として俯瞰して充てていた表記なのですが、読み手の側がそれを重んじ過ぎていて私の表記した方を相容れない理解に陥ってしまったのではないかと判断した訳です。つまり次のリズム譜に示す様な形で載っていた訳です。

色を変えてあるコード表記部分は坂本龍一の自筆譜からは読み取り辛い不鮮明な文字(コード表記)でありまして、この辺りのコード譜には書き間違いがあるのか或は苦心の跡が見えるのか、先行の和音「F13」も宛も「F#13」に見えて了うかの様な表記で、その直後のそれはまるで「F#m」とも見えて了う程塗りつぶしてある様な表記なのであります。處が坂本龍一のコード表記での「マイナー・コード」表記は「m」ではなく「━」のスタイルで統一されている筈なので、今回色を変えている当該部は単なる「F#」の事ではなかろうかと思った訳ですが、オリジナルの音を聴き乍ら私の採ったそれを見ればお判りの様に、この当該部は「Bm7(on C♯)」である筈なのです。

恐らくはこのコード譜を書いた時点ではアレンジが最終的に定まっておらず、加えて自筆譜では主旋律が記されていない中でコードだけが充てられているので、他に譜面がある筈なのです。その上で坂本龍一は当初は当該部を単に「F#」を想起した上で「B△」由来の分散を充てていたのではなかろうか、という風に推測した訳ですが、主旋律となるシンセ・リードのそれが「B△」由来の分散を強固に感じつつ、それに伴って2度ベースという風に後にアレンジを変えたのではなかろうか!? という風に判断をしているからこそオリジナルのアレンジとして音に成ったのではなかろうかと思う訳です。

つまり、この自筆譜通りコードを弾いたとしても、実際に世にリリースされているオリジナルの「I'll Be There」の音には成らないので理解には注意が必要ですよ、と私が却って注意喚起したい位の事なんですね。

處が、出版されている本や自筆譜のそれがあると、近視眼的な理解にある人はそれ其の物が真理であると信じて疑わない処があるので、碌に聴いても居ない者が単にコード表記のそれから論って居る訳であります。

弱起小節を除けば1小節目4拍目の「E13」の部分など、オリジナル・アレンジはBm9(on C#)ですからね。ベース音も自筆譜とは違っている訳です(KYLYN Liveではアンサンブルの溷濁化を回避しての事か簡略化しています)。

そこであらためて理解に及ぶ必要があるのが、所謂属十三の和音とやらが本来どういう物なのか!? という部分な訳なのです。

ジャズ/ポピュラー界隈でのコード表記やモード・スケールやアヴェイラブル・ノートという方から先に理解をして了った人というのは、属十一や属十三を見た時、そこに包含される音11度音を、アヴォイド・ノートという理解が先にある人からすると多くの人が11th音を「♯11th」と思い込むという陥穽があるのです。

実際には「G11」や「G13」と書いた時の11度音は本位十一度である可きなのです。その上で9度音だけがオルタレーション(短属九とか)していた場合は「G13(♭9)」とかでも用足りる訳ですが、慣例的な書き方からすると「G7(♭9、11、13)」が適当なのでしょうが、處が界隈では本位十一度の表記が伏在する方がアヴォイドという理解が先にある為かソチラの方がイレギュラーな表記である為、本位十一度のそれを相容れない解釈としてしまう事が往々にしてある訳です。

次の4つのコード表記例からもお判りになる様に、2度ベース型である「Ⅳ/Ⅴ」系統や4度ベース型出或る「Ⅱm7/Ⅴ」系統のオン・コード及び分数コードというのは属和音の静的な進行に端を発している訳ですから、次の「1」の様に《G13》があるならば、その属十三である和音の基底部3rd・5thを稀釈化したのが「2」に見られる例であり、同様に基底部3rdを除いただけならば「3」の様な例になる訳です。奇しくも「3」の例を全音下方に移調させればジノ・ヴァネリの「Brother to Brother」の最初の和音です。そして最後の「4」が巷間能く見受けられるツー・オン・ファイブ型の物である訳です。

和音が積極的に進行しない「静的」な状況、つまりそれは弱進行でもありモーダルでもある訳です。こういう表記の上で奏者が「セカンド・ベース型なのか!? 或は4度ベース型であるべきなのか!?」という事に苦悩する必要はなくなる訳です。何故なら「属十三」な訳ですから。とはいえ総和音であるという事はここから生ずる音組織にて「静的に巧い事遣って呉れ給えよ」という作者からの提示であるとも謂える訳です。

無論、現今社会に於ては2度ベースか4度ベースの形で表記して呉れた方が判り易い事ではあるでしょう。とはいえ初期の坂本作品の本人自筆のコード譜から見る限りでは、属十三・属十一系統の和音(※勿論これらは本位十一度包含を前提としている表記)や属九の和音には拘りがあるようで、前掲『坂本龍一・全仕事』で見られる、同氏の1stソロ・アルバム『千のナイフ』収録の「Plastic Bamboo」のコード譜では、曲冒頭の2コードを「Gm7 -> B♭9」という風に後続和音に長属九を充てている所は瞠目すべき点であります。

私は何故それ程までに驚くのか!? というのも坂本龍一という人の最たる特徴の一つに「巧緻な同位和音の音脈」という物があります。端的に謂えばそれは「長調組織と短調組織の混淆」と呼べる世界観なのでありますが、もっと平たく言えばメジャーとマイナーが一緒になった世界観という事です。

この「同位和音」というのは、長調と短調との同主調に因る音組織、つまりは全音階に加えて準音階固有音という風にも界隈では教わる事があるでしょうし、坂本龍一が師事した松本民之助著『作曲技法』にて詳述される「同位和音」というのは、そうした混淆とする世界を詳らかにする物でもあり、特に坂本龍一の場合、近年の作品を挙げるならば「sonatine」「Lorenz and Watson」等の主旋律に於て先の長・短の世界が混淆とする世界観を横の線として見付ける事ができるでしょう。

加えて「縦の線」。畢竟するに、和声的にその様な長・短混淆とする世界観を挙げるとすると顕著な例では、YMOのアルバム『Solid State Survivor』収録の「キャスタリア」に尽きるでしょう。特に0:47〜の弱勢にある下属音の予備からの「F♯7(♯9) -> B7(13)」は秀逸でしょう。その後の1:12〜での「D7(♯9)」も、長・短を混淆とする両性具有感のある世界観を為していて素晴しいと思います。この曲のパッド音が人声を感ずる所から恐らくは坂本龍一の曲想にはカンタータ風の世界観があっての事なのでしょうが、坂本龍一の曲というのはこうした世界観、特に所謂「シャープ9th」の使い方は非凡な側面がある物です。

シャープ9thの卑近な使い方というのは、ジミ・ヘンドリクスの「紫の煙」もそうですし、BS&T「Spinning Wheel」の冒頭のそれも卑近な方です。長・短の世界を具有する感はいづれも観ずるのですが、それとは趣きを異にする物で、つまり、属音の磁場に頼らない使い方が坂本龍一のそれの使い方なのです。卑近な類の使い方は属音あってナンボのM3rdと♯9thを具有させる方法なのです。

無論、坂本龍一の方も和声的には♯9thを成立させる和音の根音を持たせますが、それを仰々しくは使わない。一瞬目が斜視にでもなりかねない様な世界の「滲み」を齎す様な感覚に陥る訳です。こうした具有観というのは音楽的にとても「暗喩」めいた響きを感じる事もあり、「キャスタリア」以後の同氏のソロ・アルバム『音楽図鑑』収録の「A Tribute to N.J.P」の終止和音もやはり♯9th(♯11)を使って暗喩めいた世界観を演出している様に感ずる物です。

扨て、坂本龍一本人が♯9thを♭10thとして取扱っているかどうかという議論については茲でする事は野暮な事です。少なくとも一般的なコード表記からすれば♭10thという使われ方は周知されてはおりませんし、仮に♭10thと想起しようともコード表記のルールに倣って準拠する事に外野がやいのやいのと言う必要もありません。我々は先ず、長・短双方の世界が混淆とする世界観を吟味する方が先なのであります。

扨て、そういう「♯9th」の用法がある上で「Plastic Bamboo」は、主旋律にD音(=B♭9内の第3音)が出て来ないにも拘らず、コード表記では「B♭9」を当初想起していたとなると、茲でお判りかと思います。長・短の混淆とする世界観。つまりメジャーとマイナーの同居。即ち主旋律のそれは「短十度」を見越していた筈なのであります(後述する他のアレンジではD♭とC音が短2度でシンセ・ストリングス音で使われますが勿論それは「B♭9」ではない)。

オリジナルの方はイントロ冒頭から聞かれる16分のシークエンス・フレーズに依る物と主旋律でのポリフォニー的なアレンジなので和声感は稀薄です。「B♭9」と表される決定的なd音は無いので和声感としては稀薄になるのですが、この稀薄な所な感じで次のパターンで潤沢に聴かせるのがポイントなのでもあろうというアレンジなのでしょうから、同じ曲でも違った意図があっての事なのでしょう。オリジナルの方が和声的な面で言えば「Fm7(B♭)」っぽさが出ているのですが。こういう所を鑑みるとあらためて、坂本龍一の初期作品での解釈に多く見受けられる属十一や属十三として括っている用法を如何様に分析すべきかという側面の重要性がお判りいただけるかと思います。紀伊國屋ホール・アレンジの方は和声感が非常に潤沢で、且つ「B♭9」ではなく「B♭m11」と聴かせる紀伊國屋ホール・アレンジの方を私個人としては好みます。

こうした点を鑑み乍ら、「左近治のヤロー、コード採れてんのか!?」とか「本の方と違うじゃねーか」とか近視眼に捉えて論う事は簡単なのですが、その上で意図と違いを理解していただきたい所なのでありますな。勿論、坂本龍一本人ではない私が白黒を判然とする必要等無いのですが、少なくとも読み取れる部分は凡ゆる方面から読み取らないといけない訳です。

2016-03-14 19:00