副次和音で逸脱すると……!? [楽理]

前回はノン・ダイアトニックのコード進行過程に於ける三全音の分布を俯瞰するという手法を取り上げた訳ですが、前回の例はあくまでも非機能和声であり旋法和声のノン・ダイアトニックでの取扱としての見立てであり、よもや三全音の体系を「全音階」即ちダイアトニック且つ単一の調性を固守する状況下にて先の様な穿鑿して見るのは馬鹿げた事であります。

これまでに述べて来ている三全音の分布を俯瞰する方法などは、あくまでも半音階的情緒を活用するという方法論の幾つかを述べているだけの事であり、少なくとも機能和声の在り方を遵守する厳格な世界観とは趣きを異にするという事だけはあらためて強調しておかねばなりません。まあ、これらの方法論を機能和声に嵌当しようなどと考える人は居ないかとは思いますが(笑)。

扨て、ある程度調性感を匂わせ乍らも曲中の要所々々にて半音階的動作を忍ばせる。その際ノン・ダイアトニックという音脈であれば何でも構わないかの様に選択するものではなく全音階とは異なる音空間では不思議と対称的構造の姿を見付ける事ができ、その一つにクアジ・エクィディスタントという音脈の因果関係を見付ける事ができるという意味もあって述べて来た訳です。対称構造があるならば、どんな音だろうが羅列しても構わないという愚行を許す為の方法論では決してありません。

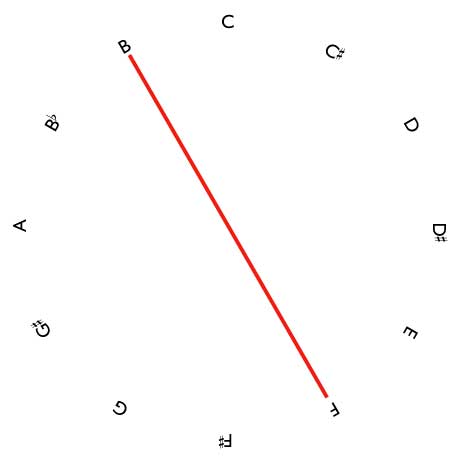

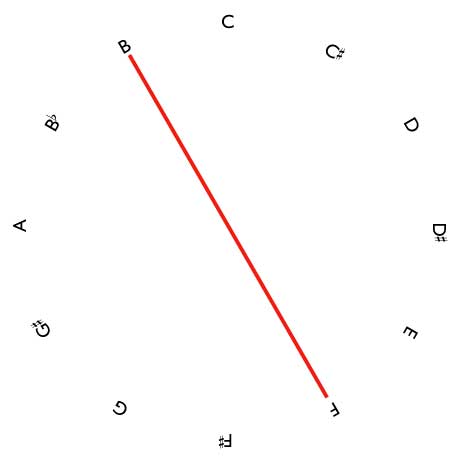

例えば、通常の全音階的体系に於て三全音は「1組」という直線が円環内にて出現するのでありますが、この全音階に対して半音階的揺さぶりが「うまい事」関与するには、少なくとも対称的構造であった方がより良く絡まる物となる訳です。つまりは円環内では基の三全音の組と90度で交わる様に新たな三全音が生じれば対称構造として巧くいく訳です。

例えば、通常の全音階的体系に於て三全音は「1組」という直線が円環内にて出現するのでありますが、この全音階に対して半音階的揺さぶりが「うまい事」関与するには、少なくとも対称的構造であった方がより良く絡まる物となる訳です。つまりは円環内では基の三全音の組と90度で交わる様に新たな三全音が生じれば対称構造として巧くいく訳です。

するとそうした構造は、ハーモニック・マイナー・モードでも生じますし、一番判り易い例に喩えるならば、既存の三全音をコモン・トーン(=共通音)とする減七の分散が生じている体系とも見て取る事が可能な訳です。ハ調域を原調とするならば、f音とh音をコモン・トーンとする減七の体=h・d・f・as(gis)を生じた場合、対称構造としてはとても理に適った構造でもあり、実際にこういう風に減七和音や減七の分散フレーズ(=ディミニッシュ)として挿入された時は非常に使いやすく連結できる事と思います。

円環内に長二度音程で持ち合う(=全音音階)様に3組の三全音が現われる事も対称形としては理に適った構造体でもあります。その対称構造を二全音又は四全音という長3度/短6度等音程にてそうした調域の音脈を使って進行する顕著なジャズの一例がジョン・コルトレーンの「Giant Steps」であります。

扨て、私が三全音の分布を例示しているのは、必ずしもその三全音がアヴェイラブル・ノートから導出可能なモード・スケールに準えるように包含される体系ばかりではなく、寧ろ、アヴェイラブル・ノートからもモード・スケールからも逸脱する音脈を使おうとしつつ、音組織の類似性を手掛かりに用いようとする所が通常のモード奏法と大きく異なる所であります。

今回は早速デモを作ってみましたが、大枠としては「Dm11 -> Dm7(on G)」というコード進行に於て要所々々で経過的なパッシング・コードが出現します。これらのパッシング・コードは逐次モード・スケールを想起するのも良いのですが、それとはもう少し異なる方法でコード進行を「俯瞰」します。その上で、パッシング・コードが連続する事で、原調に戻るよりも世界観が変わってしまった事でデモは一旦終止する様な雰囲気で作っておりますが、大枠としてはあくまでもコード進行は前述の通りで、且つ調域はハ調域という所を念頭に置いていただければと思います。

亦、今回のデモでは副次和音上でのアウトサイド感を演出する事も熟慮の上フレージングしております。とはいえ、副次和音にて逸脱感を演出すると、全音階システムから仄かに薫って来る本来のドミナントっぽさが現われて来そうな感とやらも判りますし、パッシング・コードの類が総じてドミナント7thコード系統になっているのは追々説明を加えることで意図がお判り頂ける事でしょう。

扨て、デモ曲1小節目は「Dm11」。基本的に大枠は「Ⅱm7 -> Ⅱm7 on Ⅴ」の系統であり、逐次和音を拡張させているだけの様に捉えてもらえればシンプルに捉える事ができるかと思います。つまりDm7に長九度と本位十一度が附与された「Dm11」を見て及び腰になる必要は全く無いのであります。また、後続和音「Dm7(on G)」というのも先行和音との構成音はe音があるかないかという事に加えて基底音たるベース音がd音 or g音であるかの違い程度でしかなく、こうしたモーダルな状態の和音進行というのはあらためて「静的」であるという事を窺い知る事が出来るでありましょう。

その上で私は2小節目「Dm7(on G)」にて、通常なら避けなくてはならないh音を強拍・強勢のド頭からぶつけて来ます。濱瀬元彦著『ブルー・ノートと調性』流ならば、ここでのh音は絶対に避ける事であります。併し私は敢えて使うのは、結果的にその音にh音を使う事で「G11」という和音を仄かに薫らせてしまう事を避けるのではなく、「総和音」的に捉えてドリアン・トータルの様にして態と想起しているのです。何故ならば箇々でh音を使う事で属和音及び解決先のc音をも薫らせても、直後のパッシング・コードがノン・ダイアトニックである事を熟知しているからこそ敢えて使っているのであります。このパッシング・コードとやらが経過的に和声的な粉飾の効果を齎すものではなく下方五度進行の類なら私とてそうした音を使う事は避けるでしょう。

総和音という風に見做す事で、ドリアン・トータルの「半音階的闖入」を許容させるが為の事でありまして、これはその後の半音階的動作の為のアプローチなのでもあります。然し乍ら、ノン・ダイアトニックであればどんな音を羅列する為の方便では決して無い事はご了承願い度いと思わんばかりです。今一度念を押しておきたいのですが、全音階の総合である総和音の体にてリディアン・トータルとドリアン・トータルはそれらの三全音が和音の基本位置にて複音程に跨がる構造であるが故の事なので、それを好意的に解釈するという事なのであります。

半音階的闖入を許容するという事は、半音階的音脈が現われて来るには原調の三全音に対して短三度で忍び寄ってくれれば最も使い易い音脈になる事でしょう。併し私はもっとこねくり廻して半音階的動作を「歪曲」します。

後続のパッシング・コード「E♭9(♯11)」の三全音を見ると、先行の三全音とは「全音違い」となっております。これら2つのコード進行間をメロディック・マイナー・モードと見る事はできませんが、三全音のペアが全音違いとなっているメロディック・マイナー・モードの類似性から半音階的な音脈を変形させて導出する事も可能です。

併し最初からその変形は少々唐突なので、原調の三全音から全音違いに生じた反対側、即ち譜例に示してはいない「A・E♭」という三全音を新たに私の脳裡に「仮想的に」想起します。つまりは、原調の三全音の音組織と後続の三全音組織に加えて対称構造を更に構築する為の仮想的なアプローチとして「A・E♭」を含む(又はそれらの異名同音)の音組織を使おうと企図する訳であります。

すると、2小節目2拍目にて e - es - dという線にて生ずるes音が単なる経過的に挿入されたものではない、根拠あるクロマティックであるという事がお判りいただけるでしょう。これで揺さぶりを得る事で次の3拍目の5連符ではD音を15度と見做して分散フレーズとしてD音をルート(および15度)として見ると「15・13・11・9・7」という風に追っているのがお判りいただけるかと思います。これはチャーリー・パーカーでもご存知のアプローチで、これはバップ的解釈です。このアプローチについては濱瀬元彦が『チャーリー・パーカーの技法』にて詳述してはおりますが、私の知る限りこのアプローチを最初に明確化させた本は、エドワード・リー著『ジャズ入門』が先にある事は明示しておかねばなりません。

扨て、その後4拍目では微分音も入っていますが、このクォーターフラットD音は、出自的に謂えば元々はニ音=つまりD音でも構わない訳です。E♭7由来の音とは短七度と長七度としてぶつかってしまう訳ですが、私はそれを拘泥しません。また、E♭音から長三度等音程として見た時視野に入るのは「es・h・g」なのですが、この「h音」から短三度等音程=減七分散をスーパー・インポーズするのです。私は他にもこうした等音程をスーパー・インポーズする際には四度の等音程を充てたりもする訳ですが、ドミナント7thコードが本来有している三全音をコモン・トーンとしたり、その三全音とクアジ・エクィディスタントの音脈を導出する類の音に活路を見出してこうした等音程を充てる事は能く遣ります。

その上で、h音から減七の分散(=ディミニッシュ)を充てていると思っても良いのですが、それはそれで短七度と長七度が混淆とする音世界が生ずる訳ですが、私は更にそれをこねくり廻して、減七の分散であった一部の音を中立音程化させます。つまりは微分音です。クォーターフラットD音としたのはD音よりも50セント低い音として変形させた方が、より「訛って」呉れる訳ですね。その訛りは音楽的な「ズウズウ弁」なのではなく寧ろ洗練されて聴こえる筈です。このブルー七度の使い方はマイケル・ブレッカーが「I'm Sorry」で遣っていたそれと同様の物です。

アプローチの原形に減七の分散を充てた事で、多くの人が最も悲嘆するのはE♭9(♯11)上での「G♯」と表記した音の取扱でありましょう。これは「A♭」と表記しても良いとは思いますが、仮に微分音化せずに「h・d・f・gis」という風に減七の分散を充てた時に見られる三全音分布は、これからも判るように原調のハ調域での平行短調側である三全音の姿を見せている事で、是亦原調から見た「f・h」と短三度等音程となる「d・gis」をも更に「g・des」にぶつけて来て使っている訳です。これこそが「半音のクサビ」なのであります。コードから見れば♯11th音を纏いながら本位11度音をぶつけている様に、コードから得られるモード想起を全く無視しているかの様に見られるかもしれませんが、♯11th音は和声的色彩なだけで、横の線としてはそれにぶつかる音を欲しているが故の事でもあるのです。もしも、この音を是認できないのであれば、こうしたアプローチを採る私を嗤笑すれば良いだけの事ですので、それは聴き手の方の捉え方次第で私が慫慂する所でもありません。併し、私はこうしたアプローチを敢えて採る事を選択している訳です。

扨て、3小節目のコードは又「Dm11」を繰返しますが、2拍目強勢に生ずるas音は単なる経過的な音ではなく、Dmから見たブルー五度としての脈絡を仰々しく充てているのでありますが、私の意図するのは単にブルー五度を忍ばせたいという事だけではなく、マイナー・コード上に於ける「減四度」の導出をも視野に入れた上でブルー五度との減四度とを忍ばせたいというアプローチを採る為にブルー五度を先ず使用している訳です。

Dmというコードから見た減四度となればそれはF#ではなくG♭となります。ですから直後にf・ges音が生ずるのはお判りいただけるかと思います。このges音はマイナー・コード上にあるメジャーに相当する音ではあるものの、それをおかしく聴こえさせない為のフレージングに工夫を凝らしているのであります。とはいえこの「工夫」とは時間を費やして生ずるものではなく、こうしたアプローチに慣れた時にはインプロヴァイズで音脈が浮かび上がって来る物でもあります。

然し乍ら多くの、体系に収まるだけのジャズ・アプローチの場合は、単にモード・スケールから想起されるアヴェイラブル・ノートという呪縛が先にあって、その音を「羅列」して体系を逸脱しない様な方法論だけを繰り広げてしまうモード奏法がある物ですから、そうした方法論とは全く趣きを異にする物でもある訳です。フレージングの「唄心」を築いて初めてその音脈がスンナリと脳裡に映ずることが可能 or 不可能という事でもあるのです。

次の3拍目の強勢では亦やっております。h音を忍ばせています。Dm11でh音を忍ばせるという事はもはやドリアン・トータルな訳です。ハイ、その意図はこの使用からお判りになる様に、結果的に「カデンツ」を経由する事で得られる筈の音をモーダルなコード進行で使うと、結果的にそのフレージングも下方五度進行「的」な薫香を纒う事がお判りになるかと思います。「本当に」モーダルにしたい場合はこうしたh音を避ける工夫も本来は必要です。とはいえ「敢えて」こうして使う事で副次和音上でのアウトサイドな音の導出を行っているので、今回示すデモが「Dm11」や「Dm7(on G)」を提示しようとも、それら統べてのコード群を総和音的に見据えて、三全音の複音程側にある闖入を許容する類の音脈として仰々しく使っている訳であります。

無論そうしたフレージングで生じた、何処となくドミナント感やバップ・フレーズ的なオルタレーションを伴う薫香を「釣り合いの取れた」感じを演出しようとするならば、原調の三全音に対して90度で生ずる様な対称形の三全音が新たに関与する方が、半音階的なアプローチの断片からは成功し易いものです。つまり「h・f」に対して「d・gis(as)」という三全音が生じていれば、クアジ・エクィディスタント的な釣り合いが起り、半音階的動作のバランスが取れる様に振舞わせる事が可能なのです。ですから、3拍目で生ずるgis音はそうした三全音のペアに由来する物で、それらに対して更に「半音」のクサビを入れる体系を「闖入」させる事で3組目の仮想的な「g・des」という三全音の音脈を脳裡に浮べつつ、4拍目に登場する「des音」を生じつつ、実際の体系とのすり合わせの為のフレージングをしている訳です。

4小節目の半拍3連で生ずるfis音は単なる経過音です。e音〜g音までをダブル・クロマティックで縫い上げる為の経過音に過ぎません。但し、2拍目でのes音の導出は経過音ではなく「Dm7(on G)」というコードからは遠い脈絡であるアウトサイドな音ですが重要な音です。

その音を使うのは結果的には後続和音「A♭7(on B♭)」の音脈を先取りしているという事になりますが、次の様に考えてもらいたい訳です。

通常の体系であればDm7(on G)という調域からA♭7(on B♭)というコードへ進行するのはノン・ダイアトニックであり且つ唐突な印象を与える程因果関係の少ない進行なのであります。そうした進行間をスムーズに連結させるには、三全音をスムーズに対称的構造を与えた方がベターなのであります。ですから私は後続和音「A♭7(on B♭)」が持つ三全音に対して90度の三全音を持つ「E♭・A」のそれを仮想的に充てて、後続和音へ滑り込む様にアプローチを採っている為の導出なのです。

その後の3・4拍目での分散は特に説明の不要な「卑近」なフレージングで逃げてしまっておりますが(笑)、これはご愛嬌という事で御許しを冀う処であります。

背景のコード進行とては「Dm11 -> Dm7(on G)」という静的な状況に揺さぶりを掛ける為にA♭7(on B♭) -> E7(9、♯11)を生じたコード進行になっていて、結果的に着地はD♭△9(♯11)というハ調域とは全く異なる方へ着地しますが、これをハ調域の某かのコードに着地してしまうのはつまらない訳です。茫洋とするコード進行が和音からもフレージングからも原調の余薫を伴わせつつも他の脈絡の希薄な経路の薫香を欲しがる様にして、それが結果的に半音階的な振る舞いをするという状況を感じ取ってもらいたい訳です。

こうした唐突なコード進行というのは曲想としては、どこに調性の主軸を向けば良いのか判らない様な側面があるかと思います。確かに、曲の調性を見抜いてそれを足掛かりにして腰を据えて聴く様なタイプの方からすれば落着きの無い感じに聴こえてしまうかもしれませんが、併し茫洋とした雰囲気を醸すタイプのこうしたコード進行に対して一つの調性を遵守せよ、というのは非常に無粋な事でもある訳です。どんなに調性を遵守しようとも多くの人だってそこに揺さぶりをかける為に半音的な動作で唐突に遠隔的な転調を試みる方法論ですらポピュラー音楽にて蔓延っている訳ですから、無粋であるという事はあらためてお判りいただけるかと思います。

そりゃあ、単に半音上 or 下で「移調」しただけのそれの方が曲想としては全体的には突飛な印象は少なくなるでしょう。単に半音で推移した事で、連結時に唐突感を生じても直ぐに「惰性」が感情を均してくれる訳です。しかしそうした移調や転調とは全く異なる、今回のデモの様なそれの聴き方が調性を向きづらいから是認したくないというのは、それは和声的な習熟能力の度合を言い訳にしたくはない人が自身の習熟能力を弁護する為の方便でしかない訳です。

そうは言っても私は横の線としてはハ音で一応終止はさせてはいるのではありますが、背景の和音からとてもじゃありませんがハ調域の余薫すら失せる遠い脈絡を聴かされる事は、それほどまでに唐突で耳にしたくない脈絡であるでしょうか!? 私は決してそうは思いません。

今回この様に例示する事であらためて感じ取って貰いたいのは、副次和音でアウトサイド感を演出する事もとても重要です。そうして演出した時に生ずる「ドミナント感」というのは結果的に、背景の和音がドミナント7th系統に変化和音として生じた方がオルタレーションの導出としてはもっとラクになるかもしれません。併し、最も重要なのはそうしたドミナント感に屈伏するフレージング感ではなく、あくまでも旋法的な振る舞いで横の線を誇張するという事を念頭に置いてフレージングする事が肝要という事です。ですから私はスケール・ライクなフレージングをしている訳でもありませんし、ある某かのドミナント7thコードを仮想的に想起した上でそのオルタード・テンションを羅列している訳でもありません。偶々生じたノン・ダイアトニックな音がそれらのオルタード・テンションと共通した音が択ばれる事があろうとも、アプローチは全く異なるのです。

ですから、幾ら半音階的な揺さぶりをかけようと企図するも、どんな音でも使って良いという物では決してなく、半音階を羅列するだけの方便でも無いという事をあらためてお判りいただければと思います。

扨て、今回のアプローチとやらも根源的な部分は音組織の類似性を活用している方法なので斯様な音を選択する様になる訳ですが、例えば長調の音組織の内第7音(導音)が半音低くオルタレーションした時、これは主音が中心音としてそのまま振る舞い続けるのであればミクソリディアンとして響く訳であります。併し、2組のテトラコルドとして変化後のミクソリディアンを見てみると、ひとつのテトラコルドは原形(長音階)の侭もう一組のテトラコルドの1つの音が変化している訳です。

こうした変化を三全音分布で見た場合、CメジャーからCミクソリディアンへ変化した時、原調の三全音 [f - h]のhに対して半音の音程位置であるB♭に対して変化する様に「クサビ」を入れられていると考えてみて欲しいのです。

この新たなクサビが、幾つかのクアジ・エクィディスタント=等音程を示す対称形の1つの音だとした場合、その等音程を想起するだけでも新たな音脈の導出の可能性は一挙に拡大します。例えば《長三度等音程・短三度等音程・三全音・長二度等音程……》というような等音程を充てる事で見渡しは一挙に拡大します。無論これらばかりではなく幾何級数を用いた音程比にて音列を作為的に並べる事も可能ですが、方法論に依っては半音階や等分平均律法ではない螺旋音律である直線平均律法も視野に入る事なのでそちらについては詳しくは述べません(笑)。とはいえ、こうした音程分布を数字或は円環状にして分析する方法はボグスラフ・シェッフェルにヒントを得ている事が多く、音を視覚的な方面からもイメージしやすくするにはとても良い方策であると思うのでこうして示している訳です。

扨て、対称的な構造というのは「不協和」の世界に於ては非常に顕著な物でもありまして、或る意味では歪つな方が「全音階的」であるというのが不思議に思えるかもしれません。対称的≒不協和の世界というのは音に表わされる時は「溷濁」として耳に届く訳です。これが決して「悪」だったりする訳ではありません。ある状況の「対照」として不協和の世界は用意されている物と考えてもらえれば良いのです。例えば揺ぎない純正音程を用いた長和音の「対照」として不協和を用いるというのはとても理に適った対照の世界でもある訳です。

というのも、不協和音程というのはそこに「溷濁」として示している様に、音を波紋としてみた場合はかなり波だっている状況であり、とてもじゃありませんが「逆さ富士」を撮影できるかの様に水面が鏡面の様に穏やかになっている状況ではありません。然し乍ら、その波紋が「落着こうとする」という挙動の最中だったと仮定した場合、その水面は鏡面へと落着く為の過程の瞬間を我々は目撃しているのかもしれません。実はこうしたプロセス中に於て、《和音は旋律を欲しがり、旋律は和音を欲しがる》という欲求が我々の脳裡に生まれる訳です。

不協和音の連続というのは、買物中に於て其処彼処の凡ゆる店に目移りしている様な物と考えればイメージしやすいでしょう。不協和音の次には必ず協和音がある訳でもありません。不協和なまま曲を終始維持している事も亦有り得る訳です。その過程であらゆる「線」を欲する挙動が起っていても、その挙動が必ず協和で終止しなくてはならないというのはあまりに杓子定規な考えであります。

例えば、濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』にてパーカーの言を借り乍ら分析しているのですが、その中の注目すべきひとつに、ドミナント7thコードに本位十一度を想起する事でsus4の響きを活用する類の物があります。本位十一度の音は本来の基底和音の響きを疏外させる物ではあるものの、解決先の音を先取りしている事で和音進行としては動的ではなくなり「静的」に近しくなり、後続の和音へと進行する横の動きよりも、その和音を中心として画鋲で止まった和音がクルクル廻っている状況を総和音の世界やモーダルな世界だとイメージしてほしい訳で、ひとつのコードから総和音を仮想的に想起した上でそのアッパー・ストラクチャーを分散和音的に抽出して奏するというのも結果的にパーカーのそれと同様になる訳です。

加えて、そのパーカーの一文で重要視したいのは、三全音の解決感を背くsus4の在り方として述べられている訳です。つまり、三全音という物をどの様に捉えるかという事がポイントなのですが、全音階的な音脈しか習熟に足りぬ人の音楽性からすれば、通常のヘプタトニックの世界に於いて三全音を耳にすれば、三全音の2音の各々は上下どちらかに全音階の音が或る訳で、欲求はそちらを向く訳ですね(ファはミの方を向き、シはドの方を向く。ファがミ♭にも隣接するもこれはノン・ダイアトニックであり、同様にシ♭も三全音に隣接しているもののノン・ダイアトニック)。

これと異なる、特に既存の三全音に対して90度で交わる別の三全音(レ・ソ♯)というのはその対称性も相俟って全音階の社会に滑らかに着地して弾みを付けてくれる訳ですね。ハーモニック・マイナーをモードとすればそうした2組の三全音の世界を手に入れる事ができますが、短調の溷濁に弾みが付いて更に「訛り」を増している感はお判りになっていただける事でしょう。

極々一般的に用いられる経過的な減七和音の挿入とかも、抑もが減七和音というのは短属九の属音省略という風にも見て取れる様に、簡便化して用いられる体系も元を正せば属和音上での種々な振る舞いのひとつな訳です。その等音程の体系をジャズ/ポピュラー界隈では殆どのシーンにてクアジ・エクィディスタントという呼称は用いない事でしょう。ですから私は今回のデモに於て三全音分布の推移を観察するにあたって敢えてドミナント7thコードを忍ばせているのです。その意図はドミナント7thコードが三全音を包含しているからに他ならないからであります。但し、ドミナント7thコードが下方五度進行しようとする牽引力を薄めてはおりますけれども。

茲で、既存の三全音に対して新たな三全音を追加させる場合、とても重要な理解を必要とします。例えばハ調域の三全音[f - h]に対して90度で(=視覚的に等しい対称形)交わる新たな三全音は[d - gis (as)]という風になりますが、これでは半音階的揺さぶりを確かに付けられる物のまだまだ卑近な方の部類に入るのです。それは何故か!?

半音階的作用を強く齎せる為には、新たな三全音は既存の三全音に対して対称構造を与える様に拘泥する必要はなく、新たな三全音の世界が齎す側で対称構造があれば充分なのであります。但し増四度/減五度の違いを明確に違いを持たせて理解しなければなりません。

増四度/減五度はセント数で言えばどちらも600セントであり物理的には等しい音程です。然し乍ら音を充てる場合前者は4音・後者は5音という風に充てられている處に大きな違いがあります。扨て、既存の三全音に対して新たな三全音が90度で交わる場合、先述の通り[d - gis (as)]という風に生ずる訳ですが、減五度側[h - f]は半音階的に砕かれるのではなくコモントーンとして三全音が既存の音組織d音に対して新たなスペックが加わり「昇格」するだけで、半音階的闖入が実際に起っているのは増四度側の「gis (as)」なのが実際なので、増四度側にも半音階的闖入が起ると、テトラコルドからしてもバランスの取れた「オルタレーション」を演出する事となるのです。

ヘプタトニックの場合2組のテトラコルドを用意できるのですが、その1組のテトラコルドが変形材料として新たな音が加わるだけでなく、もう1組のテトラコルドが変形される事の方が半音階的揺さぶりは更に掛かる訳です。三全音というのは、特殊な音組織を想定しない限りは、二つのテトラコルドを跨いでいる為、その故新たな音脈を発生させる上で、ドミナント7thコードの下方五度進行を視野に入れた進行感を演出させない様に使うのであれば、新たな音脈導出に弾みを付けられる訳です。無論、かなり意識しない限りは先代のジャズメンが用いたバップの手法に倣うクロマティシズムに酷似するフレーズを生むだけにもなりかねないのは致し方無い側面もあるでしょうが。

例えば次に示す円環相を例にした場合、赤軸がハ長調での三全音を示す訳ですが、その三全音に対してコモン・トーンを持たせずに長三度等音程のクアジ・エクィディスタントを用いた場合の例が、図の左に示すものです。対象構造を見ればD音にもあるでしょうしG♯音にも見出す事ができる事でしょう。つまりD音とG♯音はAハーモニック・マイナーからでも得られる三全音ではありますが、三全音としてはその脈を使わずに対称構造の隠喩があり、実際にクアジ・エクィディスタントとして半音階的闖入がある音はF♯とB♭音となる訳です。

左から2番目は既存の三全音に対して半音離れた調域で三全音が現われる場合。既存の三全音から見ると増四度側にはダイアトニック・ノートであるE音がコモン・トーンであるのですが、赤軸で示す既存の三全音を青色に読み替える事で、半音上下に備わる関係は両者は逆転する事になりますし、中立音程(四分音程)まで視野を拡げれば、ここから空隙のある部分に対称形を見出して新たな闖入を施す様にして全く新しい音脈を得る事も可能であると思います。

右から2番目は、既存の三全音を共有せずに新たに短三度等音程構造を纏った物です。仮にFdim7 -> Edim7 -> Fdim7 -> Edim7 -> という様なコード進行を映じた場合、こうした対称構造からの発展となる訳です。図には拡張的な物として現われませんがこのコード進行に基づけば新たに[d - gis]の三全音もその和音進行から生ずる、謂わばアーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲の説明と應用』に於て説明される'Generator'のそれと同じな訳です。このコード進行を移調させると、坂本龍一のアルバム『千のナイフ』収録の「Glasshoppers」でも使われておりますね。

一番右の物は既存の三全音をコモン・トーンにせずに長二度等音程=全音音階の音脈を作った物。つまりホールトーン・スケールの或る一箇所を半音に分けた主導全音音階(=Leading Whole Tone Scale)の、更に導音の対蹠点も半音で砕いた体系となる訳です。

言い換えれば主導全音音階の1組のテトラコルドと同様のテトラコルドが三全音向うでも同様に存する状態です。音階として俯瞰した場合8音音階又は其れ以上の音脈を示唆することになりますが、この図の場合だとメシアンの移調の限られた旋法(Modes of Limited Transposition = MLT)の第6番の旋法にもなる訳ですが、こうした音階を唯々スケール・ライクに用いて羅列するのは愚の骨頂です。

メシアンのMLTは、それが対称構造を持ち乍らも長和音および長音階の断片が包含されている事で成立させている物です。ですから、完全和音(=完全音程を持つ長・短の三和音)に依拠した音社会に於て、それらを徹底的に変化させつつも完全和音を見捨てる事なく使いこなす術という視点で音楽を操る場合、やはり局面々々にて「オルタレーション」という動作が如何に重要な物であるか、という事が判るかと思います。

例えば「Em7」という和音があったとしてもそこには「G△」という長三和音が包含されている訳です。コード表記ばかりを拘泥してしまうとそれが短和音という基底ばかりを強く意識してしまい、最早G△の包含という事は単なる辻褄合わせかの様にすら感じている人は少なくありません。コード表記で陥り易い陥穽というのはこういう處なのですが、完全和音から変化三和音という動作(※諸井三郎の12種の変化和音の例)を視野に入れているならば、変化三和音の数多の種類も扨置き、どれほど完全和音の振る舞いが重要であるか、という事がお判りいただけるかと思います。

そういう重要性を前提としていると、「Dm11」という和音が「C△/Dm」と見る事もできる訳で、これまで私が逐一ポリ・コードの類で説明して来ている意図もこうした点に依拠している物なのです。唯単に奇を衒うかの様に新奇な音階を手当たり次第使うという事では決してないのであります。茲に「変形して使う」という事の意図があらためてお判りになる事かと思います。特にジャズ/ポピュラー界隈の人の多くは「変形」という技法については先ずこっぴどく遣る事は稀でしょうから、こうした方面は非常に重要であるという事をあらためてソチラ界隈の人は理解しておいて欲しい所です。

対称性は必ずしも円環を180°や90°で割譲される分布を示すばかりではないという事にあり、規準とする音から等音程を得るにしてもそれが必ずしもコモン・トーンという風に共有するばかりでもないという事を知っていただければと思います。そういう側面を顧慮した上で今一度メロディック・マイナー・モードを顧みると、そこには全音でセパレートし合う三全音構造をⅥ度とⅦ度に出現する事がお判りになる事でしょう。それも又「対称形」は互いの三全音の空隙に見出す事が出来る訳です。

三全音を凡ゆる音列の某かの断片と見做す事で、それから生ずるテトラコルドは幾らでも変形させて用いる事が可能という風に考えが及べば、三全音の分布だけでシンプルに楽曲を見渡す事も可能となる訳です。とはいえ、短音階内に生ずる三全音を、三全音が共通するからといって同主長調の準音階固有音の音組織をスーパー・インポーズしよう物ならそれも愚の骨頂な訳でしかないのですが(笑)、単なる愚行とそうではない音の使い方は、同じ音を生じさせたとしても全く異なる物なのだという事はあらためて理解して欲しい部分です。

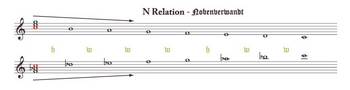

和声二元論で知られるネオ・リーマン理論での「Novenverwandt」N-リレーションは、長三和音の根音をコモン・トーンとする短三和音の第5音とで「全・全・半・全・全・全・半」の音程を夫々上行と下行を作る事で得られる投影音列で生ずる音脈ですが、実はこのN-リレーションは奇しくも下方倍音列で見られる所のものと一致する為、能く下方倍音列と共に引用される類の物ですが、この「轍」は特定の音が鳴った時に実際に聴こえる訳ではありません。併し音脈として生ずる思弁的な轍としては近親性がある物なのは確かなのです。このN-リレーションを例に取れば、奇しくもハ長調の長音階を原調とした場合、投影的にヘ短調の自然短音階を生む為、ヘ短調の同主長調から三全音を見付けてくれば結果的にそれら二つの調域(原調であるハ長調と変イ長調)の三全音は[h - f]と[g - des]という風に、それぞれはメロディック・マイナー・モードでないにも拘らず全音違いで三全音を生ずるので、N-リレーションという類似性はメロディック・マイナー・モードの類似性を伴わせるのであります。メロディック・マイナー・モード上のある音列を変形させる事でN-リレーションの音脈に転ずる事も可能となる訳でして、変形を巧みに活用すると、こうした下方倍音列の音脈は特に下方倍音列とやらを近視眼的にオカルト扱いする様な連中ですらも実際にはメロディック・マイナー・モードを駆使さえしていればその掌の上で踊らされていた事をあらためて知る事になるでしょう。

こういう分析をする事で、なにゆえ私が三全音の分布を図示していたかお判りになるでしょう。その三全音は長旋法・短旋法どちらの由来であるにも拘らず。ですから、長旋法由来か短旋法由来かを見抜く事は必要不可欠ではあるものの、あらゆるモード・チェンジの際に音階総ての音を使う訳ではない。寧ろ音階の断片やテトラコルドでも充分な状態である時、三全音さえ一致させていれば後の音列は変形させた理解で凡ゆる状況に対応できるという訳です。ですから私が音階の名前とやらに拘泥していないのはこういう所からもあらためてお判りいただけるかと思います。とはいえ音階名を覚える事など不必要であるなどとは申しません。音階を覚えるだけ覚えてスケール博士になった所で使いこなせる様な人は実は少ない物です。音階名を覚える事よりもこうした変形を覚える事で自身の音楽的立ち居振る舞いを実感している方が新たなスケールの名前を覚える事よりも重要なのです。スケールの名称が教育現場にて出題される為に覚える必要があるという状況であればそれは致し方ないかもしれませんが、体得も前に単に名称だけを覚えてしまってもいけないと私は考えます。

そういう訳で、今回のデモを今度は和声的アプローチの方角から観察する事にします。1小節目の「Dm11」では特に小難しいアプローチなど一切採っておりません。唯、先述した様に「Dm11」というコードを「C△/Dm」というポリ・コードの体として見たりする方策は持っておいても良いかと思います。

2小節目では先にも述べた様に、本来なら「Dm7(on G)」にてh音の使用は極力避けるべきであります。然し乍ら私は、其処彼処のパッシング・コードが充てられていようとも全体としては「Dドリアン一発」というモーダルな状況にて静的なコード進行と解釈を変えており、更にドリアン・トータルとして三全音が複音程に開離する事で別の半音階的闖入を齎す様に曲解しているので敢えて使っているという点は重複しますがしつこく語っておきたい所です。単なる方便に思われるかもしれませんが、奏でる音は何はともあれこうした前提をアピールしている訳です。

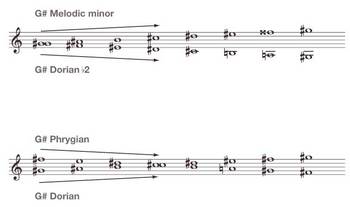

この2小節目で出現する2つのコード間の三全音分布を見ると全音違いとなっているので、メロディック・マイナー・モードを変形させる様にしてその類似性から得られる音を断片的に抽出した上で使うという事も考えられるのです。特に変形材料として重要なのは、メロディック・マイナーという形は決してナチュラル・マイナーやハーモニック・マイナーからの変形という風に捉えずに、ドリアンからの変形(ドリアンの第7音を半音上げるとメロディック・マイナー)という風に捉えつつ、メロディック・マイナーの第2音を半音下げると主導全音音階(=リーディング・ホールトーン・スケール)になったりと様々な変形を念頭に置いてスーパー・インポーズの材料にするという風に見て欲しい訳です。

更に言えば、全音違いで生じる2組の三全音から恰もメロディック・マイナー・モードを想起すると自ずとE♭9(♯11)はⅤ度と見做すべきなのですが、このコード=長属九+増十一度という型が、メロディック・マイナー・モードのⅣ度で生ずるダイアトニック・コードでもある為、逃げ水の様に調域がスルリと全音違いへとキー・チェンジするかの様にアプローチできるのも踏まえて欲しいと思います。しかしこの「逃げ水」感は、自身の線的アプローチが背景の和音の響きに準えた物である場合、その様なキー・チェンジ感が出て来るのですが私の場合は、それらとも脈絡の異なる短三度等音程クアジ・エクィディスタントを元に想起して一部を四分音的に変形させて訛らせているので、かなり異なるアプローチを採っている訳です。

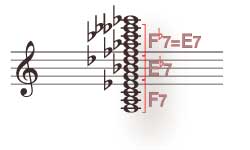

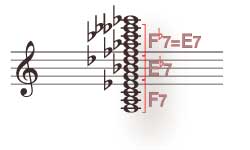

亦、このコードでは譜例のキーボードのヴォイシングはまるで「B♭m△7/E♭」という風に、「Ⅰm△7/Ⅳ」かの様にも態と見える様にしておりますが、これは山下達郎の「土曜日の恋人」で出て来るマイナー・メジャー7thコードの4度ベースを恰もドミナント7thコード系統を類推する事をほくそ笑むかの様にして態と使っているのです。勿論山下達郎の方はドミナント7thコードの断片の様にして使っているのではなく、多くの人は未習熟な耳からは某かのドミナント7th系統のコードを類推してしまい無い筈の音を無理矢理コード表記に充てる様な様を嘲弄するかの様に、私の場合はそれを類推しても良いよ、という側のアプローチで態とやっているんですね。実に私は底意地が悪いとあらためて思いますわ(笑)。ですから私のデモでは決して「B♭m△7/E♭」とはならないのです。山下達郎の方は「Gm△7/C」でイイんですよ(ホント底意地が悪いなぁ)。

長属九で増十一度を包含する時を拡大解釈すると、エドモン・コステールの属二十三の和音を「好意的」に解釈するならば11ノートスケールという物も視野に入れる事が出来る事でしょう。コステールの場合は倍音列から拡大解釈して半音階の総合を属和音機能(不協和音)に当て嵌めて3度堆積構造を用いて23度音程を用いている物ですが、コステール著『和声の変貌』では属二十三の和音は明確に図示はされておらず、この辺の解釈を進めるにはオリヴィエ・アラン著『和声の歴史』にて補足しない限りは構成音すら掴めない事でしょう。属二十三の和音は第21度音までを使う事で結果的に3種のドミナント7thコードを包含する様に見る事が出来るのですが、結果的には根音から見た時の短23度=短二度だけが割愛される物として見る事も可能ではありますが、属二十三の和音に頼らずともジャズではブルース・スケールを呼び込む事で11音は使える(この際のアヴォイドは本位11度)ですから、半音階を網羅せずに11音に留まらせておく事で両者は、ブルース・スケールだと属和音上から見た本位11度をアヴォイドたる空隙を生じ、属和音機能を持たせ乍ら半音階の総合を企図する上で3度音程を積み上げたコステールの属二十三の和音の包含するドミナント7thコードによって第23度音を割愛する事で生ずる空隙がG♭音となり、両者が奇しくも三全音というのも実に暗喩を醸してくれる「真裏」の世界観を生ずるのも不思議な所です。コステールのそれは少々嵌当が大雑把な所があるので(半音階に靡き過ぎている)、一概には言えないのですが、ジャズと西洋音楽側で真裏を向いているのが少々滑稽なのでついつい取り上げたくなった訳です。

コステールに依拠している訳ではありませんが、どうせ半音階的な導出を試みるならばコステールのそれとて正当化する位の音脈を用いようではないかという事も相俟って、私は「E♭9(♯11)」というコード上にて、仮想的に他の基底和音を類推します。つまりF△またはF7をポリ・コード的に想起した上で「E♭7/F7」という風にし乍らE♭7上にも「E7(♭9)」が生ずるかの様にしてそのE音をオミットした減七の分散[h - d - f - gis]の内のF音を[fe]という中立音程にて変形させているという風にも捉えれば、コステールの音脈とて好意的に使っているかの様に映ると思います。結果的に「ほぼ」半音階を使っているのならば、セリー技法でない限りは如何様にも説明は付けられるのですけれどもね(笑)。

では、微小音程(=微分音)の訛りはどうしてその音を択んだのか!? という事についてはマイケル・ブレッカーに倣っているのもそうですが、最も一般的に腑に落ちると思しき解釈は、その音を根音から見た2度か7度上で現われる事が一番しっくり来る筈だからです。他の音程位置(完全音程、不完全協和音程)では外れ感が強く出てしまう事を敢えて避けているだけの事です。

等音程を見越しているのにそれに対して「歪つ」にしても良いのか!? と疑問が生まれるかもしれませんが、対称構造を匂わせておいて更に歪つにするという事は混濁感のある所に更に線的欲求を生ませようと企図する力が働くからですね。

3小節目に於ては2拍目最後のc音から3拍目の凡てに跨がる[c - h - a - gis a]の音部分は重要なアプローチを採っているのでありますが、それまでの1・2拍目では減五度・減四度という風に揺さぶりをかけてきて、それを足掛かりに私はフレージングの音形を変形させるのではなく、背景に備わるモードを変化させる様にして共通音を用い乍ら類似的な音脈を使用する様にして揺さぶりを掛けたアプローチを採るのです。

Dm11という根音から見た時の三全音の位置=G♯という音を仮想的に想起して、私はそこでG♯メロディック・マイナーに変形させます。仮にDm11をドリアンの姿として見ているのならばG♯に想起するのもG♯ドリアンである事が第一の同義音程で裏へのアプローチでもあります。それを更に変形させて(G♯ドリアンの第7音を半音上げる)用いる訳です。茲での実際のアプローチは非常に短く局所的でありますから多くのフレーズを充てる事は無理ですが、G♯メロディック・マイナーを想起しているのならば、G#音をコモン・トーンとする事でG♯ドリアン♭2という構造を見付けて既存の音組織(=Dドリアン)とのコモン・トーンを更に見付けて複調的に両者の音組織を跨がる様にしてアプローチを採る事も可能ですし、G♯ドリアンから生ずるC♯音をコモン・トーンとして投影法を使えばG♯フリジアンを使って、既存の音組織[a・e]に対しての帰着の足掛かりとし乍らその周辺の音に変化を付ける(=半音階的揺さぶり)事が可能となる訳です。

そして3小節4拍目での[des - c - h - c]では、茲に現れるC音を私はFハンガリアン・マイナーの第5音とも見立てております。但しハンガリアン・マイナーを強く感じさせる第3音の音はそれまでのフレーズでの余薫を手掛かりにしているのですが、D音から見た5度音=A音をブルー五度化させた(A♭音へオルタレーション)揺さぶりをキッカケとした揺さぶりあっての想起でもあるのです。短い1小節ですが、多くの事を考えている物であるのです。

それ以降のアプローチはコード上から見ても特に述べる様な特別なアプローチは採ってはいないので、和声的方面からの説明もこれにて終りますが、副次和音上にて生ずる「ブルー五度」を決して「増四度」としては使っていない所にはあらためて注意して欲しい所です。増四度というのは完全五度に靡こうとする引力がある物ですが、ジャズ的要素を駆使したブルー五度というのは決して変化前の完全五度には靡かない物なのだ!! という事をあらためて見せ付けた思いです。

西洋音楽での臨時的な、特に♯11thとして解釈し得るそれは完全五度に靡きます。それは往々にしてセカンダリー・ドミナントとして和音が変化している状況にも投影する事が可能な、所謂「導音欲求」のそれですが、皮相浅薄にジャズ/ポピュラー界隈を会得しているだけの輩というのは、導音欲求の方ばかりの欲求が馬鹿の一つ覚えの様に脳裡にこびりついてしまっているので、そうした所にも敢えて一石を投じるつもりでこの様にフレージングしている所はあらためて理解されたいと思うばかりです。

これまでに述べて来ている三全音の分布を俯瞰する方法などは、あくまでも半音階的情緒を活用するという方法論の幾つかを述べているだけの事であり、少なくとも機能和声の在り方を遵守する厳格な世界観とは趣きを異にするという事だけはあらためて強調しておかねばなりません。まあ、これらの方法論を機能和声に嵌当しようなどと考える人は居ないかとは思いますが(笑)。

扨て、ある程度調性感を匂わせ乍らも曲中の要所々々にて半音階的動作を忍ばせる。その際ノン・ダイアトニックという音脈であれば何でも構わないかの様に選択するものではなく全音階とは異なる音空間では不思議と対称的構造の姿を見付ける事ができ、その一つにクアジ・エクィディスタントという音脈の因果関係を見付ける事ができるという意味もあって述べて来た訳です。対称構造があるならば、どんな音だろうが羅列しても構わないという愚行を許す為の方法論では決してありません。

するとそうした構造は、ハーモニック・マイナー・モードでも生じますし、一番判り易い例に喩えるならば、既存の三全音をコモン・トーン(=共通音)とする減七の分散が生じている体系とも見て取る事が可能な訳です。ハ調域を原調とするならば、f音とh音をコモン・トーンとする減七の体=h・d・f・as(gis)を生じた場合、対称構造としてはとても理に適った構造でもあり、実際にこういう風に減七和音や減七の分散フレーズ(=ディミニッシュ)として挿入された時は非常に使いやすく連結できる事と思います。

円環内に長二度音程で持ち合う(=全音音階)様に3組の三全音が現われる事も対称形としては理に適った構造体でもあります。その対称構造を二全音又は四全音という長3度/短6度等音程にてそうした調域の音脈を使って進行する顕著なジャズの一例がジョン・コルトレーンの「Giant Steps」であります。

扨て、私が三全音の分布を例示しているのは、必ずしもその三全音がアヴェイラブル・ノートから導出可能なモード・スケールに準えるように包含される体系ばかりではなく、寧ろ、アヴェイラブル・ノートからもモード・スケールからも逸脱する音脈を使おうとしつつ、音組織の類似性を手掛かりに用いようとする所が通常のモード奏法と大きく異なる所であります。

今回は早速デモを作ってみましたが、大枠としては「Dm11 -> Dm7(on G)」というコード進行に於て要所々々で経過的なパッシング・コードが出現します。これらのパッシング・コードは逐次モード・スケールを想起するのも良いのですが、それとはもう少し異なる方法でコード進行を「俯瞰」します。その上で、パッシング・コードが連続する事で、原調に戻るよりも世界観が変わってしまった事でデモは一旦終止する様な雰囲気で作っておりますが、大枠としてはあくまでもコード進行は前述の通りで、且つ調域はハ調域という所を念頭に置いていただければと思います。

亦、今回のデモでは副次和音上でのアウトサイド感を演出する事も熟慮の上フレージングしております。とはいえ、副次和音にて逸脱感を演出すると、全音階システムから仄かに薫って来る本来のドミナントっぽさが現われて来そうな感とやらも判りますし、パッシング・コードの類が総じてドミナント7thコード系統になっているのは追々説明を加えることで意図がお判り頂ける事でしょう。

扨て、デモ曲1小節目は「Dm11」。基本的に大枠は「Ⅱm7 -> Ⅱm7 on Ⅴ」の系統であり、逐次和音を拡張させているだけの様に捉えてもらえればシンプルに捉える事ができるかと思います。つまりDm7に長九度と本位十一度が附与された「Dm11」を見て及び腰になる必要は全く無いのであります。また、後続和音「Dm7(on G)」というのも先行和音との構成音はe音があるかないかという事に加えて基底音たるベース音がd音 or g音であるかの違い程度でしかなく、こうしたモーダルな状態の和音進行というのはあらためて「静的」であるという事を窺い知る事が出来るでありましょう。

その上で私は2小節目「Dm7(on G)」にて、通常なら避けなくてはならないh音を強拍・強勢のド頭からぶつけて来ます。濱瀬元彦著『ブルー・ノートと調性』流ならば、ここでのh音は絶対に避ける事であります。併し私は敢えて使うのは、結果的にその音にh音を使う事で「G11」という和音を仄かに薫らせてしまう事を避けるのではなく、「総和音」的に捉えてドリアン・トータルの様にして態と想起しているのです。何故ならば箇々でh音を使う事で属和音及び解決先のc音をも薫らせても、直後のパッシング・コードがノン・ダイアトニックである事を熟知しているからこそ敢えて使っているのであります。このパッシング・コードとやらが経過的に和声的な粉飾の効果を齎すものではなく下方五度進行の類なら私とてそうした音を使う事は避けるでしょう。

総和音という風に見做す事で、ドリアン・トータルの「半音階的闖入」を許容させるが為の事でありまして、これはその後の半音階的動作の為のアプローチなのでもあります。然し乍ら、ノン・ダイアトニックであればどんな音を羅列する為の方便では決して無い事はご了承願い度いと思わんばかりです。今一度念を押しておきたいのですが、全音階の総合である総和音の体にてリディアン・トータルとドリアン・トータルはそれらの三全音が和音の基本位置にて複音程に跨がる構造であるが故の事なので、それを好意的に解釈するという事なのであります。

半音階的闖入を許容するという事は、半音階的音脈が現われて来るには原調の三全音に対して短三度で忍び寄ってくれれば最も使い易い音脈になる事でしょう。併し私はもっとこねくり廻して半音階的動作を「歪曲」します。

後続のパッシング・コード「E♭9(♯11)」の三全音を見ると、先行の三全音とは「全音違い」となっております。これら2つのコード進行間をメロディック・マイナー・モードと見る事はできませんが、三全音のペアが全音違いとなっているメロディック・マイナー・モードの類似性から半音階的な音脈を変形させて導出する事も可能です。

併し最初からその変形は少々唐突なので、原調の三全音から全音違いに生じた反対側、即ち譜例に示してはいない「A・E♭」という三全音を新たに私の脳裡に「仮想的に」想起します。つまりは、原調の三全音の音組織と後続の三全音組織に加えて対称構造を更に構築する為の仮想的なアプローチとして「A・E♭」を含む(又はそれらの異名同音)の音組織を使おうと企図する訳であります。

すると、2小節目2拍目にて e - es - dという線にて生ずるes音が単なる経過的に挿入されたものではない、根拠あるクロマティックであるという事がお判りいただけるでしょう。これで揺さぶりを得る事で次の3拍目の5連符ではD音を15度と見做して分散フレーズとしてD音をルート(および15度)として見ると「15・13・11・9・7」という風に追っているのがお判りいただけるかと思います。これはチャーリー・パーカーでもご存知のアプローチで、これはバップ的解釈です。このアプローチについては濱瀬元彦が『チャーリー・パーカーの技法』にて詳述してはおりますが、私の知る限りこのアプローチを最初に明確化させた本は、エドワード・リー著『ジャズ入門』が先にある事は明示しておかねばなりません。

扨て、その後4拍目では微分音も入っていますが、このクォーターフラットD音は、出自的に謂えば元々はニ音=つまりD音でも構わない訳です。E♭7由来の音とは短七度と長七度としてぶつかってしまう訳ですが、私はそれを拘泥しません。また、E♭音から長三度等音程として見た時視野に入るのは「es・h・g」なのですが、この「h音」から短三度等音程=減七分散をスーパー・インポーズするのです。私は他にもこうした等音程をスーパー・インポーズする際には四度の等音程を充てたりもする訳ですが、ドミナント7thコードが本来有している三全音をコモン・トーンとしたり、その三全音とクアジ・エクィディスタントの音脈を導出する類の音に活路を見出してこうした等音程を充てる事は能く遣ります。

その上で、h音から減七の分散(=ディミニッシュ)を充てていると思っても良いのですが、それはそれで短七度と長七度が混淆とする音世界が生ずる訳ですが、私は更にそれをこねくり廻して、減七の分散であった一部の音を中立音程化させます。つまりは微分音です。クォーターフラットD音としたのはD音よりも50セント低い音として変形させた方が、より「訛って」呉れる訳ですね。その訛りは音楽的な「ズウズウ弁」なのではなく寧ろ洗練されて聴こえる筈です。このブルー七度の使い方はマイケル・ブレッカーが「I'm Sorry」で遣っていたそれと同様の物です。

アプローチの原形に減七の分散を充てた事で、多くの人が最も悲嘆するのはE♭9(♯11)上での「G♯」と表記した音の取扱でありましょう。これは「A♭」と表記しても良いとは思いますが、仮に微分音化せずに「h・d・f・gis」という風に減七の分散を充てた時に見られる三全音分布は、これからも判るように原調のハ調域での平行短調側である三全音の姿を見せている事で、是亦原調から見た「f・h」と短三度等音程となる「d・gis」をも更に「g・des」にぶつけて来て使っている訳です。これこそが「半音のクサビ」なのであります。コードから見れば♯11th音を纏いながら本位11度音をぶつけている様に、コードから得られるモード想起を全く無視しているかの様に見られるかもしれませんが、♯11th音は和声的色彩なだけで、横の線としてはそれにぶつかる音を欲しているが故の事でもあるのです。もしも、この音を是認できないのであれば、こうしたアプローチを採る私を嗤笑すれば良いだけの事ですので、それは聴き手の方の捉え方次第で私が慫慂する所でもありません。併し、私はこうしたアプローチを敢えて採る事を選択している訳です。

扨て、3小節目のコードは又「Dm11」を繰返しますが、2拍目強勢に生ずるas音は単なる経過的な音ではなく、Dmから見たブルー五度としての脈絡を仰々しく充てているのでありますが、私の意図するのは単にブルー五度を忍ばせたいという事だけではなく、マイナー・コード上に於ける「減四度」の導出をも視野に入れた上でブルー五度との減四度とを忍ばせたいというアプローチを採る為にブルー五度を先ず使用している訳です。

Dmというコードから見た減四度となればそれはF#ではなくG♭となります。ですから直後にf・ges音が生ずるのはお判りいただけるかと思います。このges音はマイナー・コード上にあるメジャーに相当する音ではあるものの、それをおかしく聴こえさせない為のフレージングに工夫を凝らしているのであります。とはいえこの「工夫」とは時間を費やして生ずるものではなく、こうしたアプローチに慣れた時にはインプロヴァイズで音脈が浮かび上がって来る物でもあります。

然し乍ら多くの、体系に収まるだけのジャズ・アプローチの場合は、単にモード・スケールから想起されるアヴェイラブル・ノートという呪縛が先にあって、その音を「羅列」して体系を逸脱しない様な方法論だけを繰り広げてしまうモード奏法がある物ですから、そうした方法論とは全く趣きを異にする物でもある訳です。フレージングの「唄心」を築いて初めてその音脈がスンナリと脳裡に映ずることが可能 or 不可能という事でもあるのです。

次の3拍目の強勢では亦やっております。h音を忍ばせています。Dm11でh音を忍ばせるという事はもはやドリアン・トータルな訳です。ハイ、その意図はこの使用からお判りになる様に、結果的に「カデンツ」を経由する事で得られる筈の音をモーダルなコード進行で使うと、結果的にそのフレージングも下方五度進行「的」な薫香を纒う事がお判りになるかと思います。「本当に」モーダルにしたい場合はこうしたh音を避ける工夫も本来は必要です。とはいえ「敢えて」こうして使う事で副次和音上でのアウトサイドな音の導出を行っているので、今回示すデモが「Dm11」や「Dm7(on G)」を提示しようとも、それら統べてのコード群を総和音的に見据えて、三全音の複音程側にある闖入を許容する類の音脈として仰々しく使っている訳であります。

無論そうしたフレージングで生じた、何処となくドミナント感やバップ・フレーズ的なオルタレーションを伴う薫香を「釣り合いの取れた」感じを演出しようとするならば、原調の三全音に対して90度で生ずる様な対称形の三全音が新たに関与する方が、半音階的なアプローチの断片からは成功し易いものです。つまり「h・f」に対して「d・gis(as)」という三全音が生じていれば、クアジ・エクィディスタント的な釣り合いが起り、半音階的動作のバランスが取れる様に振舞わせる事が可能なのです。ですから、3拍目で生ずるgis音はそうした三全音のペアに由来する物で、それらに対して更に「半音」のクサビを入れる体系を「闖入」させる事で3組目の仮想的な「g・des」という三全音の音脈を脳裡に浮べつつ、4拍目に登場する「des音」を生じつつ、実際の体系とのすり合わせの為のフレージングをしている訳です。

4小節目の半拍3連で生ずるfis音は単なる経過音です。e音〜g音までをダブル・クロマティックで縫い上げる為の経過音に過ぎません。但し、2拍目でのes音の導出は経過音ではなく「Dm7(on G)」というコードからは遠い脈絡であるアウトサイドな音ですが重要な音です。

その音を使うのは結果的には後続和音「A♭7(on B♭)」の音脈を先取りしているという事になりますが、次の様に考えてもらいたい訳です。

通常の体系であればDm7(on G)という調域からA♭7(on B♭)というコードへ進行するのはノン・ダイアトニックであり且つ唐突な印象を与える程因果関係の少ない進行なのであります。そうした進行間をスムーズに連結させるには、三全音をスムーズに対称的構造を与えた方がベターなのであります。ですから私は後続和音「A♭7(on B♭)」が持つ三全音に対して90度の三全音を持つ「E♭・A」のそれを仮想的に充てて、後続和音へ滑り込む様にアプローチを採っている為の導出なのです。

その後の3・4拍目での分散は特に説明の不要な「卑近」なフレージングで逃げてしまっておりますが(笑)、これはご愛嬌という事で御許しを冀う処であります。

背景のコード進行とては「Dm11 -> Dm7(on G)」という静的な状況に揺さぶりを掛ける為にA♭7(on B♭) -> E7(9、♯11)を生じたコード進行になっていて、結果的に着地はD♭△9(♯11)というハ調域とは全く異なる方へ着地しますが、これをハ調域の某かのコードに着地してしまうのはつまらない訳です。茫洋とするコード進行が和音からもフレージングからも原調の余薫を伴わせつつも他の脈絡の希薄な経路の薫香を欲しがる様にして、それが結果的に半音階的な振る舞いをするという状況を感じ取ってもらいたい訳です。

こうした唐突なコード進行というのは曲想としては、どこに調性の主軸を向けば良いのか判らない様な側面があるかと思います。確かに、曲の調性を見抜いてそれを足掛かりにして腰を据えて聴く様なタイプの方からすれば落着きの無い感じに聴こえてしまうかもしれませんが、併し茫洋とした雰囲気を醸すタイプのこうしたコード進行に対して一つの調性を遵守せよ、というのは非常に無粋な事でもある訳です。どんなに調性を遵守しようとも多くの人だってそこに揺さぶりをかける為に半音的な動作で唐突に遠隔的な転調を試みる方法論ですらポピュラー音楽にて蔓延っている訳ですから、無粋であるという事はあらためてお判りいただけるかと思います。

そりゃあ、単に半音上 or 下で「移調」しただけのそれの方が曲想としては全体的には突飛な印象は少なくなるでしょう。単に半音で推移した事で、連結時に唐突感を生じても直ぐに「惰性」が感情を均してくれる訳です。しかしそうした移調や転調とは全く異なる、今回のデモの様なそれの聴き方が調性を向きづらいから是認したくないというのは、それは和声的な習熟能力の度合を言い訳にしたくはない人が自身の習熟能力を弁護する為の方便でしかない訳です。

そうは言っても私は横の線としてはハ音で一応終止はさせてはいるのではありますが、背景の和音からとてもじゃありませんがハ調域の余薫すら失せる遠い脈絡を聴かされる事は、それほどまでに唐突で耳にしたくない脈絡であるでしょうか!? 私は決してそうは思いません。

今回この様に例示する事であらためて感じ取って貰いたいのは、副次和音でアウトサイド感を演出する事もとても重要です。そうして演出した時に生ずる「ドミナント感」というのは結果的に、背景の和音がドミナント7th系統に変化和音として生じた方がオルタレーションの導出としてはもっとラクになるかもしれません。併し、最も重要なのはそうしたドミナント感に屈伏するフレージング感ではなく、あくまでも旋法的な振る舞いで横の線を誇張するという事を念頭に置いてフレージングする事が肝要という事です。ですから私はスケール・ライクなフレージングをしている訳でもありませんし、ある某かのドミナント7thコードを仮想的に想起した上でそのオルタード・テンションを羅列している訳でもありません。偶々生じたノン・ダイアトニックな音がそれらのオルタード・テンションと共通した音が択ばれる事があろうとも、アプローチは全く異なるのです。

ですから、幾ら半音階的な揺さぶりをかけようと企図するも、どんな音でも使って良いという物では決してなく、半音階を羅列するだけの方便でも無いという事をあらためてお判りいただければと思います。

扨て、今回のアプローチとやらも根源的な部分は音組織の類似性を活用している方法なので斯様な音を選択する様になる訳ですが、例えば長調の音組織の内第7音(導音)が半音低くオルタレーションした時、これは主音が中心音としてそのまま振る舞い続けるのであればミクソリディアンとして響く訳であります。併し、2組のテトラコルドとして変化後のミクソリディアンを見てみると、ひとつのテトラコルドは原形(長音階)の侭もう一組のテトラコルドの1つの音が変化している訳です。

こうした変化を三全音分布で見た場合、CメジャーからCミクソリディアンへ変化した時、原調の三全音 [f - h]のhに対して半音の音程位置であるB♭に対して変化する様に「クサビ」を入れられていると考えてみて欲しいのです。

この新たなクサビが、幾つかのクアジ・エクィディスタント=等音程を示す対称形の1つの音だとした場合、その等音程を想起するだけでも新たな音脈の導出の可能性は一挙に拡大します。例えば《長三度等音程・短三度等音程・三全音・長二度等音程……》というような等音程を充てる事で見渡しは一挙に拡大します。無論これらばかりではなく幾何級数を用いた音程比にて音列を作為的に並べる事も可能ですが、方法論に依っては半音階や等分平均律法ではない螺旋音律である直線平均律法も視野に入る事なのでそちらについては詳しくは述べません(笑)。とはいえ、こうした音程分布を数字或は円環状にして分析する方法はボグスラフ・シェッフェルにヒントを得ている事が多く、音を視覚的な方面からもイメージしやすくするにはとても良い方策であると思うのでこうして示している訳です。

扨て、対称的な構造というのは「不協和」の世界に於ては非常に顕著な物でもありまして、或る意味では歪つな方が「全音階的」であるというのが不思議に思えるかもしれません。対称的≒不協和の世界というのは音に表わされる時は「溷濁」として耳に届く訳です。これが決して「悪」だったりする訳ではありません。ある状況の「対照」として不協和の世界は用意されている物と考えてもらえれば良いのです。例えば揺ぎない純正音程を用いた長和音の「対照」として不協和を用いるというのはとても理に適った対照の世界でもある訳です。

というのも、不協和音程というのはそこに「溷濁」として示している様に、音を波紋としてみた場合はかなり波だっている状況であり、とてもじゃありませんが「逆さ富士」を撮影できるかの様に水面が鏡面の様に穏やかになっている状況ではありません。然し乍ら、その波紋が「落着こうとする」という挙動の最中だったと仮定した場合、その水面は鏡面へと落着く為の過程の瞬間を我々は目撃しているのかもしれません。実はこうしたプロセス中に於て、《和音は旋律を欲しがり、旋律は和音を欲しがる》という欲求が我々の脳裡に生まれる訳です。

不協和音の連続というのは、買物中に於て其処彼処の凡ゆる店に目移りしている様な物と考えればイメージしやすいでしょう。不協和音の次には必ず協和音がある訳でもありません。不協和なまま曲を終始維持している事も亦有り得る訳です。その過程であらゆる「線」を欲する挙動が起っていても、その挙動が必ず協和で終止しなくてはならないというのはあまりに杓子定規な考えであります。

例えば、濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』にてパーカーの言を借り乍ら分析しているのですが、その中の注目すべきひとつに、ドミナント7thコードに本位十一度を想起する事でsus4の響きを活用する類の物があります。本位十一度の音は本来の基底和音の響きを疏外させる物ではあるものの、解決先の音を先取りしている事で和音進行としては動的ではなくなり「静的」に近しくなり、後続の和音へと進行する横の動きよりも、その和音を中心として画鋲で止まった和音がクルクル廻っている状況を総和音の世界やモーダルな世界だとイメージしてほしい訳で、ひとつのコードから総和音を仮想的に想起した上でそのアッパー・ストラクチャーを分散和音的に抽出して奏するというのも結果的にパーカーのそれと同様になる訳です。

加えて、そのパーカーの一文で重要視したいのは、三全音の解決感を背くsus4の在り方として述べられている訳です。つまり、三全音という物をどの様に捉えるかという事がポイントなのですが、全音階的な音脈しか習熟に足りぬ人の音楽性からすれば、通常のヘプタトニックの世界に於いて三全音を耳にすれば、三全音の2音の各々は上下どちらかに全音階の音が或る訳で、欲求はそちらを向く訳ですね(ファはミの方を向き、シはドの方を向く。ファがミ♭にも隣接するもこれはノン・ダイアトニックであり、同様にシ♭も三全音に隣接しているもののノン・ダイアトニック)。

これと異なる、特に既存の三全音に対して90度で交わる別の三全音(レ・ソ♯)というのはその対称性も相俟って全音階の社会に滑らかに着地して弾みを付けてくれる訳ですね。ハーモニック・マイナーをモードとすればそうした2組の三全音の世界を手に入れる事ができますが、短調の溷濁に弾みが付いて更に「訛り」を増している感はお判りになっていただける事でしょう。

極々一般的に用いられる経過的な減七和音の挿入とかも、抑もが減七和音というのは短属九の属音省略という風にも見て取れる様に、簡便化して用いられる体系も元を正せば属和音上での種々な振る舞いのひとつな訳です。その等音程の体系をジャズ/ポピュラー界隈では殆どのシーンにてクアジ・エクィディスタントという呼称は用いない事でしょう。ですから私は今回のデモに於て三全音分布の推移を観察するにあたって敢えてドミナント7thコードを忍ばせているのです。その意図はドミナント7thコードが三全音を包含しているからに他ならないからであります。但し、ドミナント7thコードが下方五度進行しようとする牽引力を薄めてはおりますけれども。

茲で、既存の三全音に対して新たな三全音を追加させる場合、とても重要な理解を必要とします。例えばハ調域の三全音[f - h]に対して90度で(=視覚的に等しい対称形)交わる新たな三全音は[d - gis (as)]という風になりますが、これでは半音階的揺さぶりを確かに付けられる物のまだまだ卑近な方の部類に入るのです。それは何故か!?

半音階的作用を強く齎せる為には、新たな三全音は既存の三全音に対して対称構造を与える様に拘泥する必要はなく、新たな三全音の世界が齎す側で対称構造があれば充分なのであります。但し増四度/減五度の違いを明確に違いを持たせて理解しなければなりません。

増四度/減五度はセント数で言えばどちらも600セントであり物理的には等しい音程です。然し乍ら音を充てる場合前者は4音・後者は5音という風に充てられている處に大きな違いがあります。扨て、既存の三全音に対して新たな三全音が90度で交わる場合、先述の通り[d - gis (as)]という風に生ずる訳ですが、減五度側[h - f]は半音階的に砕かれるのではなくコモントーンとして三全音が既存の音組織d音に対して新たなスペックが加わり「昇格」するだけで、半音階的闖入が実際に起っているのは増四度側の「gis (as)」なのが実際なので、増四度側にも半音階的闖入が起ると、テトラコルドからしてもバランスの取れた「オルタレーション」を演出する事となるのです。

ヘプタトニックの場合2組のテトラコルドを用意できるのですが、その1組のテトラコルドが変形材料として新たな音が加わるだけでなく、もう1組のテトラコルドが変形される事の方が半音階的揺さぶりは更に掛かる訳です。三全音というのは、特殊な音組織を想定しない限りは、二つのテトラコルドを跨いでいる為、その故新たな音脈を発生させる上で、ドミナント7thコードの下方五度進行を視野に入れた進行感を演出させない様に使うのであれば、新たな音脈導出に弾みを付けられる訳です。無論、かなり意識しない限りは先代のジャズメンが用いたバップの手法に倣うクロマティシズムに酷似するフレーズを生むだけにもなりかねないのは致し方無い側面もあるでしょうが。

例えば次に示す円環相を例にした場合、赤軸がハ長調での三全音を示す訳ですが、その三全音に対してコモン・トーンを持たせずに長三度等音程のクアジ・エクィディスタントを用いた場合の例が、図の左に示すものです。対象構造を見ればD音にもあるでしょうしG♯音にも見出す事ができる事でしょう。つまりD音とG♯音はAハーモニック・マイナーからでも得られる三全音ではありますが、三全音としてはその脈を使わずに対称構造の隠喩があり、実際にクアジ・エクィディスタントとして半音階的闖入がある音はF♯とB♭音となる訳です。

左から2番目は既存の三全音に対して半音離れた調域で三全音が現われる場合。既存の三全音から見ると増四度側にはダイアトニック・ノートであるE音がコモン・トーンであるのですが、赤軸で示す既存の三全音を青色に読み替える事で、半音上下に備わる関係は両者は逆転する事になりますし、中立音程(四分音程)まで視野を拡げれば、ここから空隙のある部分に対称形を見出して新たな闖入を施す様にして全く新しい音脈を得る事も可能であると思います。

右から2番目は、既存の三全音を共有せずに新たに短三度等音程構造を纏った物です。仮にFdim7 -> Edim7 -> Fdim7 -> Edim7 -> という様なコード進行を映じた場合、こうした対称構造からの発展となる訳です。図には拡張的な物として現われませんがこのコード進行に基づけば新たに[d - gis]の三全音もその和音進行から生ずる、謂わばアーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲の説明と應用』に於て説明される'Generator'のそれと同じな訳です。このコード進行を移調させると、坂本龍一のアルバム『千のナイフ』収録の「Glasshoppers」でも使われておりますね。

一番右の物は既存の三全音をコモン・トーンにせずに長二度等音程=全音音階の音脈を作った物。つまりホールトーン・スケールの或る一箇所を半音に分けた主導全音音階(=Leading Whole Tone Scale)の、更に導音の対蹠点も半音で砕いた体系となる訳です。

言い換えれば主導全音音階の1組のテトラコルドと同様のテトラコルドが三全音向うでも同様に存する状態です。音階として俯瞰した場合8音音階又は其れ以上の音脈を示唆することになりますが、この図の場合だとメシアンの移調の限られた旋法(Modes of Limited Transposition = MLT)の第6番の旋法にもなる訳ですが、こうした音階を唯々スケール・ライクに用いて羅列するのは愚の骨頂です。

メシアンのMLTは、それが対称構造を持ち乍らも長和音および長音階の断片が包含されている事で成立させている物です。ですから、完全和音(=完全音程を持つ長・短の三和音)に依拠した音社会に於て、それらを徹底的に変化させつつも完全和音を見捨てる事なく使いこなす術という視点で音楽を操る場合、やはり局面々々にて「オルタレーション」という動作が如何に重要な物であるか、という事が判るかと思います。

例えば「Em7」という和音があったとしてもそこには「G△」という長三和音が包含されている訳です。コード表記ばかりを拘泥してしまうとそれが短和音という基底ばかりを強く意識してしまい、最早G△の包含という事は単なる辻褄合わせかの様にすら感じている人は少なくありません。コード表記で陥り易い陥穽というのはこういう處なのですが、完全和音から変化三和音という動作(※諸井三郎の12種の変化和音の例)を視野に入れているならば、変化三和音の数多の種類も扨置き、どれほど完全和音の振る舞いが重要であるか、という事がお判りいただけるかと思います。

そういう重要性を前提としていると、「Dm11」という和音が「C△/Dm」と見る事もできる訳で、これまで私が逐一ポリ・コードの類で説明して来ている意図もこうした点に依拠している物なのです。唯単に奇を衒うかの様に新奇な音階を手当たり次第使うという事では決してないのであります。茲に「変形して使う」という事の意図があらためてお判りになる事かと思います。特にジャズ/ポピュラー界隈の人の多くは「変形」という技法については先ずこっぴどく遣る事は稀でしょうから、こうした方面は非常に重要であるという事をあらためてソチラ界隈の人は理解しておいて欲しい所です。

対称性は必ずしも円環を180°や90°で割譲される分布を示すばかりではないという事にあり、規準とする音から等音程を得るにしてもそれが必ずしもコモン・トーンという風に共有するばかりでもないという事を知っていただければと思います。そういう側面を顧慮した上で今一度メロディック・マイナー・モードを顧みると、そこには全音でセパレートし合う三全音構造をⅥ度とⅦ度に出現する事がお判りになる事でしょう。それも又「対称形」は互いの三全音の空隙に見出す事が出来る訳です。

三全音を凡ゆる音列の某かの断片と見做す事で、それから生ずるテトラコルドは幾らでも変形させて用いる事が可能という風に考えが及べば、三全音の分布だけでシンプルに楽曲を見渡す事も可能となる訳です。とはいえ、短音階内に生ずる三全音を、三全音が共通するからといって同主長調の準音階固有音の音組織をスーパー・インポーズしよう物ならそれも愚の骨頂な訳でしかないのですが(笑)、単なる愚行とそうではない音の使い方は、同じ音を生じさせたとしても全く異なる物なのだという事はあらためて理解して欲しい部分です。

和声二元論で知られるネオ・リーマン理論での「Novenverwandt」N-リレーションは、長三和音の根音をコモン・トーンとする短三和音の第5音とで「全・全・半・全・全・全・半」の音程を夫々上行と下行を作る事で得られる投影音列で生ずる音脈ですが、実はこのN-リレーションは奇しくも下方倍音列で見られる所のものと一致する為、能く下方倍音列と共に引用される類の物ですが、この「轍」は特定の音が鳴った時に実際に聴こえる訳ではありません。併し音脈として生ずる思弁的な轍としては近親性がある物なのは確かなのです。このN-リレーションを例に取れば、奇しくもハ長調の長音階を原調とした場合、投影的にヘ短調の自然短音階を生む為、ヘ短調の同主長調から三全音を見付けてくれば結果的にそれら二つの調域(原調であるハ長調と変イ長調)の三全音は[h - f]と[g - des]という風に、それぞれはメロディック・マイナー・モードでないにも拘らず全音違いで三全音を生ずるので、N-リレーションという類似性はメロディック・マイナー・モードの類似性を伴わせるのであります。メロディック・マイナー・モード上のある音列を変形させる事でN-リレーションの音脈に転ずる事も可能となる訳でして、変形を巧みに活用すると、こうした下方倍音列の音脈は特に下方倍音列とやらを近視眼的にオカルト扱いする様な連中ですらも実際にはメロディック・マイナー・モードを駆使さえしていればその掌の上で踊らされていた事をあらためて知る事になるでしょう。

こういう分析をする事で、なにゆえ私が三全音の分布を図示していたかお判りになるでしょう。その三全音は長旋法・短旋法どちらの由来であるにも拘らず。ですから、長旋法由来か短旋法由来かを見抜く事は必要不可欠ではあるものの、あらゆるモード・チェンジの際に音階総ての音を使う訳ではない。寧ろ音階の断片やテトラコルドでも充分な状態である時、三全音さえ一致させていれば後の音列は変形させた理解で凡ゆる状況に対応できるという訳です。ですから私が音階の名前とやらに拘泥していないのはこういう所からもあらためてお判りいただけるかと思います。とはいえ音階名を覚える事など不必要であるなどとは申しません。音階を覚えるだけ覚えてスケール博士になった所で使いこなせる様な人は実は少ない物です。音階名を覚える事よりもこうした変形を覚える事で自身の音楽的立ち居振る舞いを実感している方が新たなスケールの名前を覚える事よりも重要なのです。スケールの名称が教育現場にて出題される為に覚える必要があるという状況であればそれは致し方ないかもしれませんが、体得も前に単に名称だけを覚えてしまってもいけないと私は考えます。

そういう訳で、今回のデモを今度は和声的アプローチの方角から観察する事にします。1小節目の「Dm11」では特に小難しいアプローチなど一切採っておりません。唯、先述した様に「Dm11」というコードを「C△/Dm」というポリ・コードの体として見たりする方策は持っておいても良いかと思います。

2小節目では先にも述べた様に、本来なら「Dm7(on G)」にてh音の使用は極力避けるべきであります。然し乍ら私は、其処彼処のパッシング・コードが充てられていようとも全体としては「Dドリアン一発」というモーダルな状況にて静的なコード進行と解釈を変えており、更にドリアン・トータルとして三全音が複音程に開離する事で別の半音階的闖入を齎す様に曲解しているので敢えて使っているという点は重複しますがしつこく語っておきたい所です。単なる方便に思われるかもしれませんが、奏でる音は何はともあれこうした前提をアピールしている訳です。

この2小節目で出現する2つのコード間の三全音分布を見ると全音違いとなっているので、メロディック・マイナー・モードを変形させる様にしてその類似性から得られる音を断片的に抽出した上で使うという事も考えられるのです。特に変形材料として重要なのは、メロディック・マイナーという形は決してナチュラル・マイナーやハーモニック・マイナーからの変形という風に捉えずに、ドリアンからの変形(ドリアンの第7音を半音上げるとメロディック・マイナー)という風に捉えつつ、メロディック・マイナーの第2音を半音下げると主導全音音階(=リーディング・ホールトーン・スケール)になったりと様々な変形を念頭に置いてスーパー・インポーズの材料にするという風に見て欲しい訳です。

更に言えば、全音違いで生じる2組の三全音から恰もメロディック・マイナー・モードを想起すると自ずとE♭9(♯11)はⅤ度と見做すべきなのですが、このコード=長属九+増十一度という型が、メロディック・マイナー・モードのⅣ度で生ずるダイアトニック・コードでもある為、逃げ水の様に調域がスルリと全音違いへとキー・チェンジするかの様にアプローチできるのも踏まえて欲しいと思います。しかしこの「逃げ水」感は、自身の線的アプローチが背景の和音の響きに準えた物である場合、その様なキー・チェンジ感が出て来るのですが私の場合は、それらとも脈絡の異なる短三度等音程クアジ・エクィディスタントを元に想起して一部を四分音的に変形させて訛らせているので、かなり異なるアプローチを採っている訳です。

亦、このコードでは譜例のキーボードのヴォイシングはまるで「B♭m△7/E♭」という風に、「Ⅰm△7/Ⅳ」かの様にも態と見える様にしておりますが、これは山下達郎の「土曜日の恋人」で出て来るマイナー・メジャー7thコードの4度ベースを恰もドミナント7thコード系統を類推する事をほくそ笑むかの様にして態と使っているのです。勿論山下達郎の方はドミナント7thコードの断片の様にして使っているのではなく、多くの人は未習熟な耳からは某かのドミナント7th系統のコードを類推してしまい無い筈の音を無理矢理コード表記に充てる様な様を嘲弄するかの様に、私の場合はそれを類推しても良いよ、という側のアプローチで態とやっているんですね。実に私は底意地が悪いとあらためて思いますわ(笑)。ですから私のデモでは決して「B♭m△7/E♭」とはならないのです。山下達郎の方は「Gm△7/C」でイイんですよ(ホント底意地が悪いなぁ)。

長属九で増十一度を包含する時を拡大解釈すると、エドモン・コステールの属二十三の和音を「好意的」に解釈するならば11ノートスケールという物も視野に入れる事が出来る事でしょう。コステールの場合は倍音列から拡大解釈して半音階の総合を属和音機能(不協和音)に当て嵌めて3度堆積構造を用いて23度音程を用いている物ですが、コステール著『和声の変貌』では属二十三の和音は明確に図示はされておらず、この辺の解釈を進めるにはオリヴィエ・アラン著『和声の歴史』にて補足しない限りは構成音すら掴めない事でしょう。属二十三の和音は第21度音までを使う事で結果的に3種のドミナント7thコードを包含する様に見る事が出来るのですが、結果的には根音から見た時の短23度=短二度だけが割愛される物として見る事も可能ではありますが、属二十三の和音に頼らずともジャズではブルース・スケールを呼び込む事で11音は使える(この際のアヴォイドは本位11度)ですから、半音階を網羅せずに11音に留まらせておく事で両者は、ブルース・スケールだと属和音上から見た本位11度をアヴォイドたる空隙を生じ、属和音機能を持たせ乍ら半音階の総合を企図する上で3度音程を積み上げたコステールの属二十三の和音の包含するドミナント7thコードによって第23度音を割愛する事で生ずる空隙がG♭音となり、両者が奇しくも三全音というのも実に暗喩を醸してくれる「真裏」の世界観を生ずるのも不思議な所です。コステールのそれは少々嵌当が大雑把な所があるので(半音階に靡き過ぎている)、一概には言えないのですが、ジャズと西洋音楽側で真裏を向いているのが少々滑稽なのでついつい取り上げたくなった訳です。

コステールに依拠している訳ではありませんが、どうせ半音階的な導出を試みるならばコステールのそれとて正当化する位の音脈を用いようではないかという事も相俟って、私は「E♭9(♯11)」というコード上にて、仮想的に他の基底和音を類推します。つまりF△またはF7をポリ・コード的に想起した上で「E♭7/F7」という風にし乍らE♭7上にも「E7(♭9)」が生ずるかの様にしてそのE音をオミットした減七の分散[h - d - f - gis]の内のF音を[fe]という中立音程にて変形させているという風にも捉えれば、コステールの音脈とて好意的に使っているかの様に映ると思います。結果的に「ほぼ」半音階を使っているのならば、セリー技法でない限りは如何様にも説明は付けられるのですけれどもね(笑)。

では、微小音程(=微分音)の訛りはどうしてその音を択んだのか!? という事についてはマイケル・ブレッカーに倣っているのもそうですが、最も一般的に腑に落ちると思しき解釈は、その音を根音から見た2度か7度上で現われる事が一番しっくり来る筈だからです。他の音程位置(完全音程、不完全協和音程)では外れ感が強く出てしまう事を敢えて避けているだけの事です。

等音程を見越しているのにそれに対して「歪つ」にしても良いのか!? と疑問が生まれるかもしれませんが、対称構造を匂わせておいて更に歪つにするという事は混濁感のある所に更に線的欲求を生ませようと企図する力が働くからですね。

3小節目に於ては2拍目最後のc音から3拍目の凡てに跨がる[c - h - a - gis a]の音部分は重要なアプローチを採っているのでありますが、それまでの1・2拍目では減五度・減四度という風に揺さぶりをかけてきて、それを足掛かりに私はフレージングの音形を変形させるのではなく、背景に備わるモードを変化させる様にして共通音を用い乍ら類似的な音脈を使用する様にして揺さぶりを掛けたアプローチを採るのです。

Dm11という根音から見た時の三全音の位置=G♯という音を仮想的に想起して、私はそこでG♯メロディック・マイナーに変形させます。仮にDm11をドリアンの姿として見ているのならばG♯に想起するのもG♯ドリアンである事が第一の同義音程で裏へのアプローチでもあります。それを更に変形させて(G♯ドリアンの第7音を半音上げる)用いる訳です。茲での実際のアプローチは非常に短く局所的でありますから多くのフレーズを充てる事は無理ですが、G♯メロディック・マイナーを想起しているのならば、G#音をコモン・トーンとする事でG♯ドリアン♭2という構造を見付けて既存の音組織(=Dドリアン)とのコモン・トーンを更に見付けて複調的に両者の音組織を跨がる様にしてアプローチを採る事も可能ですし、G♯ドリアンから生ずるC♯音をコモン・トーンとして投影法を使えばG♯フリジアンを使って、既存の音組織[a・e]に対しての帰着の足掛かりとし乍らその周辺の音に変化を付ける(=半音階的揺さぶり)事が可能となる訳です。

そして3小節4拍目での[des - c - h - c]では、茲に現れるC音を私はFハンガリアン・マイナーの第5音とも見立てております。但しハンガリアン・マイナーを強く感じさせる第3音の音はそれまでのフレーズでの余薫を手掛かりにしているのですが、D音から見た5度音=A音をブルー五度化させた(A♭音へオルタレーション)揺さぶりをキッカケとした揺さぶりあっての想起でもあるのです。短い1小節ですが、多くの事を考えている物であるのです。

それ以降のアプローチはコード上から見ても特に述べる様な特別なアプローチは採ってはいないので、和声的方面からの説明もこれにて終りますが、副次和音上にて生ずる「ブルー五度」を決して「増四度」としては使っていない所にはあらためて注意して欲しい所です。増四度というのは完全五度に靡こうとする引力がある物ですが、ジャズ的要素を駆使したブルー五度というのは決して変化前の完全五度には靡かない物なのだ!! という事をあらためて見せ付けた思いです。

西洋音楽での臨時的な、特に♯11thとして解釈し得るそれは完全五度に靡きます。それは往々にしてセカンダリー・ドミナントとして和音が変化している状況にも投影する事が可能な、所謂「導音欲求」のそれですが、皮相浅薄にジャズ/ポピュラー界隈を会得しているだけの輩というのは、導音欲求の方ばかりの欲求が馬鹿の一つ覚えの様に脳裡にこびりついてしまっているので、そうした所にも敢えて一石を投じるつもりでこの様にフレージングしている所はあらためて理解されたいと思うばかりです。

2016-03-11 13:00