楽曲内に於ける三全音の分布 [楽理]

今回は三全音(=トリトヌスおよびトライトーン)が楽曲内にどういう風に分布しているのか!? という事をあらためて語るのでありますが、所謂全音階的作法(機能和声的な手法)における三全音の分布というのはそれはハ長調を基にすると和声的には「シとファ」および「ファとシ」が併存している状況であるのは周知の通りです。そのうえで横の線としての──つまり機能和声での《旋律》という姿──ファとシの間を仰々しく彷徨って上下に進行するのは避けられます。何故ならば、ファはミに行こうとする動きを妨げない様に振舞う事を是とされると共に、シはドに行こうとする動きを妨げない様にして「自然な」動きを要求されるからです。その進行のプロセス中にファとシの間を旋律が動く様な事は避けられるのであります。例えば次の様に

『音階の第4音と第7音、または第7音と第4音の間に、1つ以上の音を挿入するような進行を使ってはいけない。これは複合トリトヌスと言う』(『対位法入門』アルノルト・シェーンベルク著 レナード・スタイン編 音楽之友社刊)

とはいえ和声という体系が確立していない頃はランディーニ終止(シ→ラ→ド)などもあった訳でして、あてつけがましい、先を見透かすかの様な卑近なそれよりも旋法的で虚ろな動きが求められる様になって来たのも確かですし、現今のジャズ/ポピュラー界隈での世俗音楽でも、先の様な厳格に機能和声の在り方を総じて遵守している物でもありません。とはいえ調性感をも背いている様な曲をヒットチャートで耳にするのはそれほど多くは無いのもまた事実です。

扨て、前回にも述べた様にクアジ・エクィディスタントというのは、全音階に半音階的色彩を施す作用としても際立たせる事が出来る為、全音階という「歪つな」音程とは異なる「対称的な」構造でオクターヴを分割する構造体をまぶす事によって、楽音の新たな紋様を付けている様な物だと考えてもらいたい訳です。化粧品で言えばラメをまぶす様な物でしょうか。極限すれば対称的な紋様が描かれている入れ墨なのかもしれません。

そうした化粧の喩えが音楽にとって相応しいか如何かは扨置き、捉えづらい実体をもつ音楽に対して何等かのイメージしやすい共感を得てもらいたいと思うが故の喩えであるという事はご容赦下さい。全音階的半音階という楽曲の仕組みは、調性感や終止感を維持しつつも半音階を駆使して練り上げられた体系を呼ぶ為の物でもありますが、一部の音楽書でしか詳しく述べられていない為あまりポピュラーな名称ではないかもしれません(トゥイレ著 山根銀二・渡鏡子訳『和声学』音楽之友社刊)。

斯様な半音階を駆使した調性感の体系など真砂の数ほどもあり、それらを詳らかに語る事など無粋な事であります。また半音階の駆使というのも横の線に経過音を忍ばせた類の物から和音体系そのものに変化(=半音的オルタレーション)を与えた物や或いは転調を駆使した物など挙げれば枚挙に暇がありません。

ポピュラー楽曲の中には単なる「移調」で彩りの差異感を持たせている物も多く、この移調を「転調」と誤解してしまっている人も決して少なくはない所に歎息するのは残念な所です。移調とは実際には「転調」ではありませんが、楽理をきちんと学ばない人にしてみれば却って音楽を判り辛くさせてしまいかねない不要な説明でもあるかと思うのでこの辺りの細かさは無粋でもありますが、私のブログを読み進める方ならばこの辺りの前提知識は備えておられるかと思いますのであらためて移調や転調について語る事は避けたいと思います。

扨て、転調も半音階を駆使した作法として採り入れられた背景に、音律の熟成があったのは間違いありません。不等分平均律がJ.S.バッハの頃であり、等分平均律が導入されたのはC.P.E.バッハの頃であり、大バッハの場合は音律の指定も示唆する様に楽譜に記していたとも実しやかに囁かれて居ります。

音律の進化と熟成はもう一方で不協和音の進化がありまして、これを語りたいが為の今回の前フリという訳でもある訳です(笑)。

全音階的な旋律の運びの作法としては先述の様に「三全音」の2音を仰々しく唱い上げる事はそうそう無い訳でして(笑)、仮にそれら2音を仰々しく使っているとするならば不協和な世界に於ける色彩の在り方として用いられていると考えるのが妥当なのであり、三全音を共有(=コモン・トーン=共通音)する事も視野に多様な進化を遂げるのであります。

この多様な進化体系にある初歩的な三全音共有とやらが所謂「裏コード」と呼ばれるドミナント代理なのですが、ここ数回のブログで詳悉に縷述している様に、不協和音の世界を巧みに演出する(※つまり卑近な世界観を避けている)という状況下ではドミナント7thコードの後続和音というのも振る舞いが異なって来るのであります。西洋音楽から入った人なら『軍隊ポロネーズ』にてその「奇異」な世界観を体得する事が大いなる出会いとなるのでしょうが、ジャズ/ポピュラー界隈では特に珍しい物でもなかったりします。

そのブルージィーな世界観を演出していた界隈でもドミナント7thコードの仰々しさがあてつけがましいので稀釈化されます。例えばツーonファイヴ(=Ⅱm7/Ⅴの形)などは最たる物です。ドミナント7thコードを稀釈化させているからです。

更に言えば、全音階の総合たる総和音の世界。例えばドリアン・トータルならばハ調域を例に取れば「Dm13」は「Em/Am/Dm」という状況で、短調主要三和音の各和音を完全協和音程をコモン・トーンとして協和的に生じさせ且つ三全音を複音程に開離させて、他の半音階的動機の闖入を許容し得る物になるというのがこれまで語っていた事なのです。

ダイナミックな和音進行が不要になるので、和音進行のそれが「静的」な状況に成り得る。この状況がモードを生んだとも言える訳です。トライトーンという言葉にあまりに神経質になると、トライトーンは後続和音の進行感を示唆する為に使い辛くなる、と。これは確かにそうでしょう。属七和音的な響きがどうしても後続和音を予期させる事はあります。しかし、そこに本位11度(=完全11度)でも附与してみれば全く様相は変わる訳です。別の色彩感を生じますし、「G11」(=G7 + M9 + P11)は謂わば「F△/G△」なのでありますね。

『そうしたポリ・コードの出現が和音進行という物が静的な物として変容した入口ならば、先の「F△/G△」の上方の完全協和音をコモン・トーンにした和音が生じても不思議ではない。それは「C△/F△/G△」という本位11度をまとった属13の和音でありミクソリディアン・トータルである。然し乍らこの和音が包含する三全音は悲しい哉「単音程」に過ぎない。半音階を駆使するならば三度累積型の和音に於いての密集位置(基本形)では複音程で存在する事が望ましいからだ』 という拡大解釈も得られる様になる訳です。勿論これは半音階的作法を視野に入れているが故の事であるのは自明です。

とはいえドミナント7thコードには調性感を背く以前に強固な魔法の一手と呼ぶべき手法がある。「オルタード・テンション」の活用です。

オルタード・テンションについて今一度軽く語っておくと、例えば同主調同士の属七の和音を取り上げるとした場合ハ長調とハ短調での「G7」という和音でのトライトーン(三全音)は等しく「f - h(英名:f、b)です。このトライトーンの共有が齎す長旋法と短旋法からの一挙両得的取り扱いが生じ得るので、Cメジャー・スケールでは生じない「短音程群」=D♭、E♭、A♭、B♭は、属音から見た時は「♯11、♭13、♭9、♭10(=♯9)となり、更に、「変格」が通例とも言えるジャズ/ブルースの世界では「ブルー五度」の発生根拠に属音から見た時の「♯11」ではなく、原調の主音から見た五度をフラット(つまりG♭)を発生させる事を導出する事で数ある「ブルース・スケール」の原形が生まれる訳であります。

G7でのオルタード・テンションの導出は即ち、音階固有音という7つの音以外の凖音階固有音を取り込んでくれる事により、音の彩らせ方が多様化するからであります。また、基の音階固有音にはない準音階固有音を用いても、G7という不協和音である体がその「訛り」を中和してくれる訳です。つまり「訛った」変化のある音を使えるという脈絡が増す為、多くの人はその音をアウトサイドな音のひとつの脈絡として重宝するのであります。

とはいえ大半のジャズ初心者は、基のメジャー・スケールにはなかった音(=短旋法の導出で生ずる音群である準音階固有音)を属和音上でしか使いこなせない物です。なぜなら、F△7という和音で「A♭音」という和音外音はアヴェイラブル・ノートでもない非和声音と「習う」為、多くは忌避する材料となります。G7上ではオルタード・テンションとして使えるにも拘らず。

換言するならば多くの人は

「副次和音でのアウトサイドな音の使い方を知らない」

という事が真相なのです。副次和音での和音外音と非音階固有音の理解に甘いという事を意味します。残念乍らジャズ/ポピュラー音楽界隈では見てくれだけは立派なプロでもこうした方面の理解はプロフェッショナルに程遠い人達は決して少なくないのも実状であります。

話しを本題に戻して、属和音以外の音を副次和音または副和音と呼ぶ訳ですが、副次和音が経過的にでもドミナント7thコード化(セカンダリー・ドミナント化)して呉れた方が新たな「訛り(=変化)」を付けた音は使い易い筈です。しかしそうはならない副次和音のままの姿だと、属七にあった三全音の包含という物が無い和音では不協和度が緩い為、和音そのものの清澄感が強過ぎて訛りが中和されないという磁場に屈伏してしまいアウトサイドな導出が困難になってしまうのです。

属和音はその不協和が齎す作用(三全音を有する)にて、その「磁場」が同位和音の音脈を拾って来ます。つまり長調と短調の世界を俯瞰する事ができる壇上へ歩を進めて属和音が齎す磁場を奏者が堪能する事がオルタード・テンションを駆使している事とも言い換える事が出来ます。併し、副次和音では属和音が齎して呉れる磁場は失せるため、まるで赤道でオーロラを観るかの様に唐突感がつきまとって来る様になります。とはいえ副次和音でもそうした「磁場」を引き寄せる為の工夫さえ怠らなければ少なくとも属和音の有していた磁場を駆使する事は出来ますし、それとは全く異なる世界観を導出する事も可能なのです。

加えて、先の例の様にF△7上に於いて、G7という和音上では「♭9」である「A♭音」を使うならば、それは通常は禁忌であり和音の響きを疏外する為の音と習得する。それで及び腰になる。なぜ属和音では使えるテンション・ノートを副次和音で使えないのか? または使うにはどうすれば良いのか!?

茲で重要なのは、単にノン・ダイアトニックだから使う事を避けるのではなくその次の段階である「副次和音上で使うにはどうすれば良いのか!?」という事なのです。

副次和音上でそれらのアウトサイドな音を使う為には、基本的にはモチーフである「キッカケ」作りが重要となります。後述しますがヘテロフォニーというのもこのキッカケに端を発する物です。その「キッカケ」はシンプルなフレーズで充分なのですが、それを「変形」させて行く事が最も重要なのです。その変形の過程で背景に存する副次和音の脈絡とは全く系統の異なる音脈がカウンター的に現れる事は寧ろ歓迎すべき事なのです。

とはいえそうした音が出現しようとも実際には扱いの難しさに手をこまねいてしまう事でありましょう。カウンター・ノートが単に唐突に現れるだけでは基の副次和音の清澄さに負けるだけなのです。

既知の音階や音並び或いは通り一遍程度のスケール・ライクな音運びが手癖となってしまっている様な人からすると、先の様な「変形」というのは不得手とする所でしょう。そうした既知の体系に麻痺してしまった様な人が突如異次元の様な方法論のひとつとしてジョージ・ラッセルの「リディアン・クロマティック・コンセプト」があるのですが、私から言わせればリディアン・クロマティック・コンセプトとは単に副次和音でのアウトサイドな音脈の方法論のひとつ、でしかない体系を大袈裟に喧伝している大言壮語でしかない体系な訳ですね。ですからこれに有り難がる人というのはモチーフ作りはおろか相当フレージングのセンスが無い人なのだろうと思います(嗤笑)。

副次和音でのアウトサイド論というのは先の様なカウンター・ノート導出が最も効果的な筈ですが、背景の和音からすればかなり突拍子も無い音脈を使う事にもなる為、その「外れ感」というのはシーンに依っては大き過ぎる時は勿論あります。

とはいえ、幾ら背景に備わる和音が「F△7」という提示しかなくとも、それこそペレアス和音を想起するかの様に1人「E△/F△」という風に想起した上で仮想的に想起したE△で生ずるG#音を異名同音=A♭音と見做してペレアス的なモチーフを滑り込ませる事だって充分有り得る事な訳です。それでもこうした想念が唐突であるならば、先ずは下から備わっているコード進行に対して「三全音の分布」を俯瞰してみる事を私は推奨します。仮にDドリアン一発という状態であるならば、和音はそれこそドリアン・トータル「Em/C△/Dm」という状態で見ても構いませんが(笑)、それをもっとシンプルに考えて、Dm7 -> C (on D)でもイイかな!? と考えを変える事もできます。重要なのはそれらの二つのコードに進行させて解体したとしても三全音は「f - h」なのである、という事を踏まえて欲しいんですね。

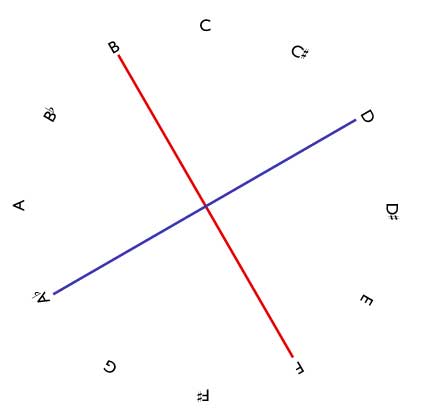

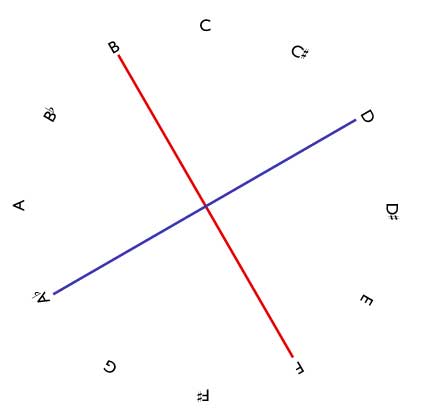

扨て、Dm7 -> C (on D)というコード進行にクアジ・エクィディスタントの彩りを与える為に、それら二つのコード進行の間に「Fm7(on B♭)」が経過的に挿入されたとします。となると全体の流れとしては

Dm7 -> Fm7(on B♭)-> C (on D)

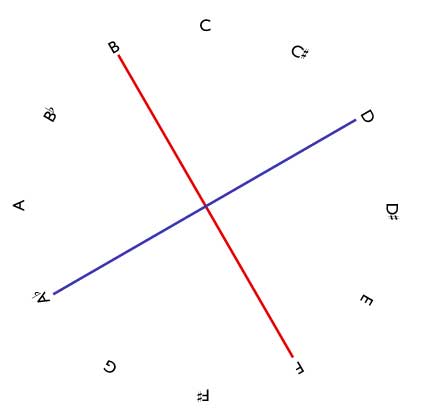

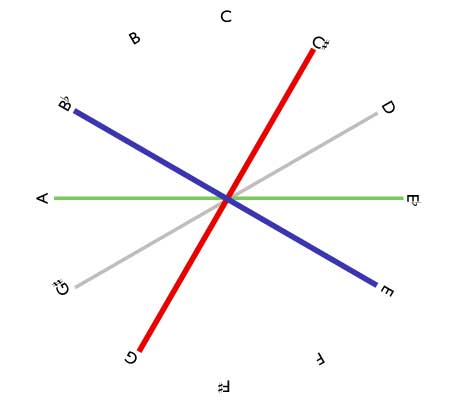

というコード進行が生ずる事になります。そこで新たに挿入された「Fm7(on B♭)」を変ホ長調組織のツー・オン・ファイヴとして見做す事にしましょう。すると変ホ長調の三全音は「d - as 英名:D、A♭」ですから、三全音は次の様になる訳ですね。クアジ・エクィディスタントを効果的に活かしています。

クアジ・エクィディスタントを活用し乍ら Fm7(on B♭)のコード上をDドリアンを「強行」させるとするとDドリアンが持つe音は Fm7(on B♭)から見た見掛け長七度と同等の音となるので、この和音上で恰もメロディック・マイナー感を導出する様なカウンター・ラインの為の演出が必要になります。こうした例は過去にもA・レイ・フラーの「パルチド・アルト」でのスーパー・インポーズの例を解説しているので今回あらためて語る事はしませんが、他にもDドリアンが齎す線的な「f - g - a」で生ずるa音は、 Fm7(on B♭)でのコードが齎す線「f - g - as」のカウンター・ライン且つa音は Fm7(on B♭)では実際にはB♭♭という減四度の振る舞いで「強行」する必要があるでしょう。こうしたカウンター・ラインの導出というのは、ジャズ的な「モード」という状態を「総和音」という風に捉える事も可能であるが故の解釈なのです。

*A・レイ・フラーのPartido AltoはGmをGドリアンとして想起したプレイですので当然移高して考える必要があるので気をつけて下さい。

余談ですが「Partido Alto」はアジムスの曲のカヴァーでありまして、A・レイ・フラーは近年ではレニー・ホワイトのアルバム『Anomaly』にも参加しているギタリストです。聞き慣れない名前かもしれませんが少なくとも日本に於てはもっと大きく扱われて然るべきミュージシャンの一人であろうかと思います。

例えばドリアン・トータルを思い出して下さい。ドリアン・トータルでの三全音は複音程に開離されます。この開離は半音階的闖入を許容し得る動機として、クアジ・エクィディスタントを用いて基の体系に対して「対称形」のクサビを入れる訳です。そうする事によってモード一発の状態に半音階的「闖入」が起り、モードの音組織外の音を呼び込み、コードに追従していたモード・チェンジを一本の矢で串刺しするかの様にしてスーパー・インポーズさせる事も可能となる訳です。

リディアン・クロマティック・コンセプトというのは、解体すれば共通するコモン・トーンから生ずるテトラコルドを組合わせる事で、属和音以外の副次和音上でもアウトサイドな音の導出を図っている物に過ぎず、副次和音上での逸脱という事を理解されていればリディアン・クロマティック・コンセプトという極めて断片的で近視眼的な体系に捉われる必要は全く無いのであります。

ですので、曲中に三全音がどの様に分布しているかを識別し乍ら、それに対して長旋法的あるいは短旋法的な振る舞いを使い分けるだけで、線的な揺さぶりはかなり幅を持たせてフレージングする事が容易になる物でして、コード・チェンジが烈しい曲でも三全音自体は実際には波間を漂うブイの様に動いていなかったりするという、実際にはコード進行が複雑な和音であり乍ら進行的には弱進行的な静的な物であるという実体が見える様にもなって来るのであります。

また、先の様にひとつのモードに対して「揺さぶり」を与える為に、体系外の三全音が局所的に現れる事など往々にして実際に多数の例があるのでして、大局的に見ればひとつのモードに対して、半音階的な揺さぶりをかける為に経過的なノン・ダイアトニックなコードが現れるという例として遭遇する事が多くなるかと思います。

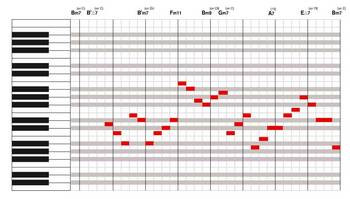

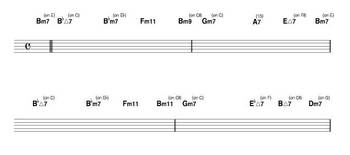

そういう訳で今回例示する曲は、嘗て坂本龍一がプロデュースした渡辺香津美のアルバム『KYLYN』収録の「I'll Be There」を取り上げる事にします。例示する部分はCテーマ部となるブリッジ部分なのですが、この曲はイントロとブリッジ以外のA・Bテーマ部は坂本龍一でなくとも結構ベタな作りだと思います。Bテーマ部の唄部分の歌詞ってジェントル・ジャイアントの『In A Glass House』収録の同名タイトル曲にソックリなんですけどね(笑)。まあそんな話は扨置き、このベタな展開をここまで料理できるのか! と思わせてくれる程ブリッジ部は実に手が込んでいると思われるものです。

そういう訳で今回例示する曲は、嘗て坂本龍一がプロデュースした渡辺香津美のアルバム『KYLYN』収録の「I'll Be There」を取り上げる事にします。例示する部分はCテーマ部となるブリッジ部分なのですが、この曲はイントロとブリッジ以外のA・Bテーマ部は坂本龍一でなくとも結構ベタな作りだと思います。Bテーマ部の唄部分の歌詞ってジェントル・ジャイアントの『In A Glass House』収録の同名タイトル曲にソックリなんですけどね(笑)。まあそんな話は扨置き、このベタな展開をここまで料理できるのか! と思わせてくれる程ブリッジ部は実に手が込んでいると思われるものです。

このブリッジ部のシンセ・リードは奇しくも坂本龍一作曲のYMOのアルバム『Solid State Survivor』収録の「Castalia」のドラムレスとなる部分にも似ているのです。歴時を半分にすると冒頭は似ているでしょう!?

扨て、「I'll Be There」はアルバム『KYLYN Live』の方にも収録されてはおりますが、そちらでの当該ブリッジではオリジナル・アルバムでのシンセ・リードのパートを渡辺香津美が弾いているのですが、フレーズが簡素化されており、更にブリッジ部でのマイナー11thコードの2度ベースが混濁を避けての事か省略されて是亦簡素化アレンジされていたりするので、今回採譜に用いたのは勿論スタジオ版であるオリジナル・アルバムの方であります。

先の文中にもある通り、非常に心憎い、且つ不協和度は幾分強めのマイナー11thコードの2度ベースとかの解説は後述しますが、このブリッジ部の特徴的なコード進行とやらも、三全音の分布という形で俯瞰すると意外な程に逐次コードに追従したアプローチを採らずにシンプルに挑む事が可能になる事でありましょう。無論その三全音が長旋法型か短旋法型であるかは瞬時に見抜かなくてはなりませんが、それをもっとシンプルにするのはテトラコルドで捉えていた方がもっと多様性の利いたアプローチを採れる様になるという事を茲であらためて念を押しておきたい所です。

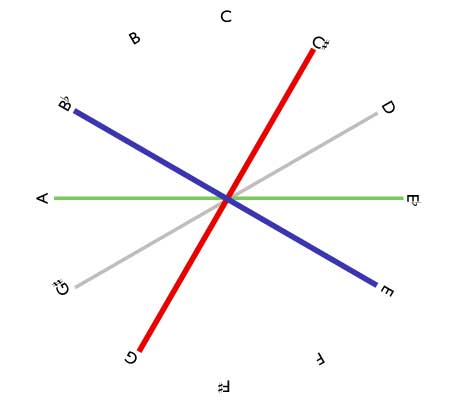

扨て、出現するコード群の多くは2度ベースか4度ベースです。つまりオン・コードとして表記している所の三全音がどの様な調所属に於いての分布なのか!? という事を察知するのが今回の大きな目的です。

今回の2度ベースに於いて(※マイナー・コードの2度ベースを除く)は総じて長音階でのⅣ/Ⅴとして捉えております。同様に4度ベースは長音階でのⅡ/Ⅴとして捉えております。特に4度ベースの解釈としては短音階でのⅠ/Ⅳの可能性もなきにしもあらずなのですが、こうしたオン・コード及び分数コードというのは、ダイナミック(動的)なコード進行を回避して「静的」に調性を仄めかしているという事が大前提であるので、総和音であれば「トニック on サブドミナント」の方が中和感を強めるものの、総和音でない局面は往々にしてトニック以外の音に依る「ツーonファイヴ」と見做した方が安全である事でしょう。

そういう訳で三全音の調所属を察知し乍らあらためてコード進行を見ていくと、赤色で示した三全音は異名同音で持ち合いながら「拏攫」できる状況でもある訳です。勿論そこには長音階由来 or 短音階由来の見極めは必要ではありますが。

そうした中で青色で示したクアジ・エクィディスタントの音脈のクサビが打たれて、半音階的な動機に弾みをかけているのがあらためてお判りいただけるかと思います。

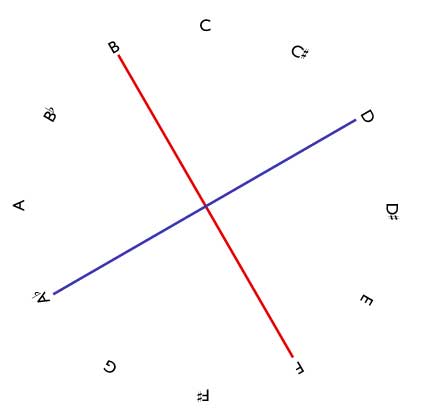

例えば弱起を含めた2小節目4拍目のBm9(on C#)というマイナー9thの2度ベースの和音は、それまでの体系の三全音とは異なるという事を示す為にグレーで表記しておりますが、円環で表示すると次の様になります。その後生ずる緑色の体系も載せておきますが、あらためて留意しておきたいのは結果的に対称形を生じております。不協和な社会では対称形が不思議と生ずる物なのですが、不協和が協和を乱す悪い物ではないという風に字義から皮相的な理解は避けてほしいと冀うばかりです。

扨てそうすると、青色の三全音のグループと「全音」違いで出現する三全音グループとなる為、これをメロディック・マイナー・モード上で発生するⅣ度とⅤ度から得られる三全音グループの近親性と捉えてスーパー・インポーズします。すると想起されるのはAメロディック・マイナー・スケールなのですが、メロディック・マイナー・モードにて最も「閉塞」している静的な和音はⅣ度上の和音である為、Aメロディック・マイナーのⅣ度であるD音を根底とする和音、即ちドミナント7thコードを想起すると考えてみましょう。

モード体系を維持するならばD7某し上のアッパー・トーンは11度音だけオルタレーションさせて9度や13度は本位音度が適当となりますが、他のジャズ体系ならばここの属和音にてオルタード・テンションをフル活用する事でありましょう。仮に長属九を堅持させずに凡ゆるオルタレーションを許容する側のアプローチを採った場合は、結果的にはD7上で「♭9、♯9、♯11、♭13」が選択肢に入る事なので、結果的にこうして得られる音はリディアン・クロマティック・コンセプトでも同様に得られる事ですし、基のコードはドミナント7thコードでも何でも無いという調所属がどこかに有る筈の副次和音を一挙に拏攫した捉え方に過ぎないのですから、副次和音にてアウトサイドな音を取り扱うという事がどういう事実なのか!? という事を踏まえていればリディアン・クロマティック・コンセプトだけに盲信してしまう様な事などないのです。

然し乍ら先の様に、元に想起している長属九は本来長属九を堅持した上で変形させた方が複数のコード間を拏攫した事になる筈で、それを堅持せずにオルタード・テンションにて連結してしまうという事は属和音が下方五度進行をする時の進行感を強めてしまい乍ら本来の長九度で結び付いていた調域を短九度や増九度で壊してしまう事になり、スーパー・インポーズという一挙に捉えた感を稀釈化させて和音追従型のフレージングになる懼れがある訳ですね。リディアン・クロマティック・コンセプトの陥穽は凡ゆる所でオルタード・テンションに依拠したオルタレーションの音を副次和音で持ち込む事が色濃くなってしまう為、9度音を規準にみた場合長属九を堅持した方が良い場面をもオルタレーションさせてしまうという落とし穴がある訳です。私はこうした所を是としないスタンスを採っております。

複数のコードをも三全音分布をコモン・トーンとして見る事でこれだけシンプルにモードを想起するという事がお判りいただければ非常にシンプルに音楽を見渡せる事になるでしょう。和音に頭でっかちに成り過ぎてしまっていれば和音構成音や分散和音的なフレージングの殻を打破できないでしょうし、ましてやスケール想起に躍起になり過ぎてしまっていては多くは跳躍進行に及び腰になりがちで、スケール・ライクな順次進行型の狭い音程のフレージングになりかねない物でもあります。結果的にノン・ダイアトニックのコードが頻発する事でコードに追従してアヴェイラブル・ノートを必死に模索するだけになりかねずフレージングが萎縮してしまう事が大半であるので、それを回避する為に大きく捉える為に必要なのは三全音分布を確認する事なのです。

三全音の分布状況が把握できているならば、コード進行上でドミナント7th系統のコードが無い状況でも、調所属を想起する事でそれらの三全音は音脈として使われる訳です。それというのはDm7 -> Dm7(on G)というコード進行の繰返しの中に「f - h」の三全音を見乍らフレージングするのと変わりありません。処がDmというコードを規準にしたマイナー・コードの13th音に相当する「h音」は和声的にはアヴォイドですが、これを経過的に用いる事はアヴォイドではありません。然し乍ら濱瀬元彦氏の場合はアヴォイド・ノートを使う事はドミナント7th系統の余薫を齎してしまう可能性が高い事から、経過的なフレージングにおいてもアヴォイド・ノートを使う事を避けようとするアプローチが『ブルー・ノートと調性』では語られる部分がありますが、下方五度進行を易々と想起してしまう様なフレージングを避ける為にそうしたアプローチを採っているのだという事を比較検討した上で、和声的にはアヴォイドに映る音に及び腰になる必要は無いという事も判って欲しいのです。

だったら幾らでも使って了え! と遣ってしまえば磁場の強い三全音のそれが「ドミナント7th」感での卑近なフレーズを感じさせて了う事になるから気を付けましょう、という事を言いたいのですけれどもね。私に限らず濱瀬氏も。

扨て、そう考えると「I'll Be There」は、これほどまでにノン・ダイアトニック・コードをこねくり回している様に見えても三全音体系として見ると共通したグループに集約させる事ができる訳です。

この曲の大枠のキーはDm(=ニ短調)なのですから、円環で三全音を見れば赤色のグループがその本来の調域であるという事がわかります。それに対して更に直交する別のクアジ・エクィディスタントの体系が「青色」のグループ。それらに対してグレーと緑色の三全音体系が巧い具合に配置されて対称構造を持つ様に分布している事があらためてお判りになるかと思います。

対称的な配置が見られるという事は、半音階的全音階という体系では成功している訳です。半音階を駆使して綺麗に決まっている、という事でもある訳です。円環状では「全音階」というのは不等分な構造体で出て来ます。それでもどうにか対称形を保っているのがドリアンという構造な訳です。不協和という構造は円環状では「対称構造」を顕著に示す物でもあり、協和にゆさぶりをかけて色彩を増やす事が不協和を利用する目的なのですから、こうした対称構造を音楽的に多彩に利用するという事はとても大切なのです。

とはいえ対称構造の権化とも言える半音階や全音音階を凡ゆる局面で羅列しているだけでは愚の骨頂であります(笑)。対称的な構造を音楽的にどの様にまぶすのか、という側面を鑑みつつ自身のプレイを繙いてみた時、オルタード・テンションだけに依拠したフレージングでは閉塞してしまう事を私自身知っております。それを打破する為の世界観というのはオルタード・テンションだけに依拠しない想起があるのだという事を踏まえつつ、三全音をどの様にして捉え克服するのか!? という発想の転換を伴う物です。ですから私はリディアン・クロマティック・コンセプトを踏襲する事もなくそうした方面の音脈など直ぐに導出できるという事をも提唱し乍ら声高に語っている訳です。

同じ色に分けている三全音グループを恰もひとつのモードとして捉えて串刺しするかの様にアプローチを採ると仮定しましょう。その場合気を付けなければならないのは、三全音を共有するとは雖も長旋法型と短旋法型がある事に気を付けなければなりません。とはいえ、長旋法的振る舞いのモチーフをきっかけとして使いそれを半音的オルタレーションでフレーズを変形させて「訛らせる」様な事は、その用法とやらを詳しくは知らずともその様な変化を付ける事は器楽的な経験を有する人であれば誰もが経験した事があるでしょう。すなわち、ある一方の世界から見た時の体系外の音をカウンター・ノートとして使うには、唐突に間違いであるかの様な音を使うのではなく先ずはモチーフからの変形という所を最大限に配慮し乍ら使う事を意識していれば、三全音の共有だけを手掛かりに長旋法型であるか短旋法型であるかという判断を都度対応させればそれこそインプロヴァイズたる側面が一際輝きを増すという物です。

今回例示する譜例部分の冒頭2つのコードは、確かに2つのコードで直交し合う三全音グループを得るものの、音価は非常に短く、寧ろ最初のコードBm7(on E)にそれ程主軸を置かずにB♭△7(on C)で遊んだ方が良いとも言えるでしょう。B♭△7(on C)の後続和音に赤色グループの三全音が続く事で、この直交する三全音を恰も「ハーモニック・マイナー」で得られる音組織をスーパー・インポーズするというアプローチを採る事も可能です。極言すれば「Bm7(on E) から B♭m7(on E♭)」の間に対して「D・F・G#・B音」を主音とするハーモニック・マイナー・スケールを仮想的に充てる事が可能です。無論、それらのハーモニック・スケールを充てた所で元々存在する和音から想起し得るアヴェイラブル・ノートと搗ち合ってしまう音は出て来てしまいます。然しそれはカウンター・ノートとして使っても構わないですし、カウンター・ノートを使うのであれば前段にその前フリが欲しい訳です。

元のコード進行のFm11の次のコードは三全音平行という進行をしている訳ですね。ある意味では唐突で遠隔的な調性へ局所的に生ずる一時転調の様な形でもあります。後続和音は2度ベースという和音となるものの三全音進行が故の唐突感は非常に強く現れます。つまり、マイナー・コードが三全音進行するという事は通常そうしたダイアトニック・コードを持つ音組織がチャーチ・モードおよび短旋法系統に無い体系ですから、三全音そのものは共有し得る関係であっても元の和音が属七系統ではないので副次和音上でのオルタード・テンションを纏わせる様な振る舞いも難しい状況で、和音が唐突に変わる状況であっても三全音そのものは異名同音的に解釈すれば変わっていないという事を「串刺し」して見る事で強引に邁進する、という事でカウンター・ノートを生じさせるという手法を使う事も可能ではある訳です。

但しこの三全音進行は、和音進行を順次見て行けばそうした進行が現れている様に映るだけで実際には「Fm11→Gm7(on C)」という和音の間に「Bm9(on C#)」という脈絡の薄い系統の和音のクサビが色彩的に打たれているという風に考えた方がスムーズなのです。ですからBm9(on C#)にて和音に追従するモード想起を行っても構いませんが、折角の三全音進行を好意的に捉え(※三全音共有)、そこから強引に邁進する事でカウンター・ノートを生じさせた所からの変形を視野に入れたフレージングをしていくとフレージングとしてはドミナント7thコード状でオルタード・テンションを多用する事で得られる類の半音階的な物とは全く趣を異にする類のフレージングを導出する事が出来るのです。これが副次和音での和音外音で逸脱する事で得られる最大の特徴的な側面であると言えるでしょう。

今回「I'll Be There」のブリッジ部のコード進行を斯様に確認すると、それらは弱進行であるという事が判ります。つまりダイナミックに調的な香りを纏わせて下方五度進行をするタイプの物ではない物であり、それを「旋法的」和音進行と言う事ができます。

旋法的という事はモード、つまりモーダルな雰囲気を演出する事が先決なのですから和音の素材としては出来るならば属七タイプの和音は避けたいのであります。とはいえ、「総和音」を見越した時、ドリアン・トータルとリディアン・トータルの場合の3度累積は三全音が複音程に開離する為、他の音組織を半音階的闖入を許容する構造と成り得るという事は以前にも述べた通り。その上でそれらの総和音という和音は「完全協和音程」つまり完全五度音程を累積させ乍ら音響的振る舞いが成立していると言えるのです。Dmのa音に対してAmが根差し、Amのe音に対しEmが根差す(Em/Am/Dm)。リディアン・トータルの場合も「G△/C△/F△」という構造になる訳です。

つまり、主要三和音のトニック、サブドミナント、ドミナントというカデンツを進行する事なく一即多に見ている状況であるとも言えるのが旋法和声の世界観なのです。

そうして捉えると、ツー・オン・ファイヴ型の和音というのをもっと吟味できる物です。ツー・オン・ファイヴ型の和音というのは出現は、元来は属十一和音に端を発するものです。この十一度音はジャズ/ポピュラー音楽界隈で解釈される、基底和音を疏外する事なく変位させる増十一度ではなく本位十一度としての完全十一度音の事であります。

属十一度音というのは本位十一度音を持つ場合のタイプとなると、お判りの様に主和音に解決する為の主音を既に先取りしている訳です。構成音としてはG11=「英名:G、B、D、F、C、E」となる訳です。

基底和音「G△」を抜萃します。この基底和音の効果を稀釈化させる為に空虚五度にします。すると「G、D、F、C、E」となりツー・オン・ファイヴ=Dm7(on G)が生じます。

G7→Cという動的な和音進行をせずに「Dm7(on G)」という和音で「Dm7(on G)→C」と進行すると、ツー・オン・ファイヴの所は、直視せずに横目で見るかの様な響きを得る事が出来る訳です。

こうした静的な和音進行として最も顕著なツー・オン・ファイヴ型の和音は、その成立は基底音が単音ゆえに生じている為「基底音」という単音は恰も他の異度由来から生ずる同様のオン・コードとしての拡大解釈も生ずるので「Am(on D):Ⅵm/II」や「Em(on A):Ⅲm/Ⅵ」にも置換し得る状況も出て来る事でしょう。しかしこれらは「シックス・オン・ツー」や「スリー・オン・シックス」と呼ぶ事は少なく、概ね界隈では「ツー・オン・ファイブ」や「四度ベース」で通じたりするものですが、誰もが用いる共通語として市民権を得た語句ではありませんから目にする機会が少ないだけの事で、少なくとも私のブログでこうした語句に遭遇した時は「ああ、こういう事なのか」と察していただければと思います。

静的な和音進行という物が「旋法和声進行」の姿なのですから進行が稀薄化された物として分数コードやオン・コードの類を捉える事はとても重要です。しかし、和音構成音から想起し得るアヴェイラブル・ノートからも逸脱する音脈の方法論としてはカウンター・ノートを出現し得る変形の要素を体得する必要性はありますが、基本的にはそれは「同形」こそが原形なのです。そうした変形というのは元を辿ればヘテロフォニーという物に括られる物であります。

同形を反復させる事なく、他者の余薫を用いて「大方こういう旋律を予測するだろう」という所に背いたアプローチというのも勿論出て来ます。こういうシーンで重要なのは、背景に備わる和音から想起しているモード・スケールの音組織にも当てはまらない音を使うシーンもあるという事を知って欲しい訳です。その場合、逸脱する音が必然的な物として「有り得る」位の地位を得るには、横の線つまりフレーズとしての牽引力を伴わせる事が重要です。

例えば「ドレミ、ドレミ……」というフレーズが続いた後に「ドレミ、ドレミ、ドレミ♭、ファソラ♭」とやると、この一連のフレーズの背景のコードとして「C△」があったとしても、その音形の変形の牽引力が説得力を伴わせる訳です。

こうした点を今一度鑑みると、4度ベース(=ツー・オン・ファイヴ)や二度ベースというのは、機能和声の動的進行が稀釈されて来た事に起因する静的な和音進行過程で生じた物である事を読み取れるという訳でありまして、今回例示している「I'll Be There」のブリッジ部のコード進行は、「進行」と便宜的に呼んではいるものの実際には静的な和音進行であり弱進行でもあり、動的では決して無いのであります。

そうした静的な世界を、歴時の短い中で逐一和音に追従してモード想起を行うよりも、三全音の分布を俯瞰して少なくとも音階よりも少ないテトラコルド構造(長短双方)で見渡すと、仮にブリッジ部で聴かれるシンセ・リードではなくアナタがソロを採ろうとする場合でも、こうした点を踏まえて挑めば和音に倣いつつも半音階を駆使したフレージングを可能にはなる筈です。

今回「I'll Be There」のブリッジ部を引き合いに出したのは、「静的」なコード進行であるという事に加え、4度ベースや2度ベースは11度・13度和音から端を発して開拓された手法であるという事が如実に判る例となるからであります。

現今社会で整備されている英名型コード表記からすると実体があまり見えて来ませんが、その「実体」が意味するのは例えば漢字を覚える際、最初は筆順やら部首の形やらも覚える物なのにいざ字義という表象が脳に形成されると、それ自体を目にするだけで字義が浮かんで来る様になり、部首の作りや他の読みなど拘泥しなくなったりする物です。

和音に於てもコード・ネーム体系に慣れて了うとそれ本体が持っている・或は包含している構成音の中の根幹たる部分を見落としてしまいがちです。

例えば冒頭「Bm7(on E)」の上声部には《D△》が包含されており、直後の「B♭△7(on C)」には先行和音の《D△》がオルタレーションする形として《Dm》が形成されている。

同様に「B♭m7(on E♭)」では先行《Dm》が更にオルタレーションされた形として《D♭△》が生じており、後続和音「Fm11」では思弁的にはE♭△トライアドを形成しますが内声に《A♭△》を与える事ができます。つまり下方四度進行という弱進行でありつつ、重要なのはこの《A♭△》をC音を根柢とする短増三和音《Cm aug》に読み替えると更に先行和音からのオルタレーションが読み取れるのであります。

短増三和音はご存知の様に、以前から記載している諸井三郎に依る12種の変化三和音の例に出て来る物ですが、日本国内でのジャズ/ポピュラー音楽界隈では殆ど無視されている体系であり、欧米の楽譜で偶にマイナー・トライアドに附される「♭6」として便宜的に表記される類の物だったりすることがある位で馴染みは少ないかもしれません。パーシケッティは敢えて短増三和音の形を避けているポジションを採っておりますが、坂本龍一の某曲では長三和音に増五度が附与される(※増五度を根音として読み替えればメジャー7thとの同義和音であるのだが)表記が使われている物を目にした事があります。これは第二転回形として基底音を配しつつ上声部には変化三和音という前後のオルタレーションを意識させる狙いがあるのだと思われますが、何れにしても「I'll Be There」のブリッジ部には、そうした明確なオルタレーションの推移が読み取れる訳であります。

先のFm11から三全音進行させて、2度ベースのマイナー9thに進むなど相当な跳躍でもあり美しい訳です。坂本龍一は本作に限らず短和音での2度ベースというのは能く使うアーティストのひとりだと思いますし、ひとつの特徴であるとも言えるでしょう。

短和音の2度ベースは、基底音と上声部の根音が7度音程を形成する時、非常に鋭い「うなり」を生じます。これは基底音と基の短和音の短三度との間に短九度を形成するからでありますが、非常に鋭く硬い響きが内声に現れます。しかも太いうなりなんですね。これは実感していただかないと理解し辛いかもしれませんが。

何れにしても「Bm9(on C#)」という2度ベースではシンセ・リードと併せて和声的に見ると上声部で「A△」を形成すると先の読み替え前の「A♭△」との半音での平行でもありますし《Cm aug》から《A△》という所がスムーズに連結される様に転換される様子が伝わって来ます。

後続の「Gm7(on C)」では上声部に「B♭△」を形成し、これも半音のパラレル・モーション。その直後のA7(13)は、本位十一度附与を視野に入れても良い(坂本龍一は能くやります)属十三です。和声的には本位11度音を奏する必要はありませんが、モードとして視野に入れるべきは決して「♯11」ではない訳です。この13度音が、これまでのスムーズな流れに対してクサビを打っている音だという風にも理解されて良いでしょう。

この様にして考えてみれば、残りのコードを深く語らずともお判りになっていただけるかと思いますが、コードを形成している断片を注意深く見ると、そこにはオルタレーション的動作で茫洋と動く(静的に)波紋を見出す事が出来るでしょう。

その「波紋」こそが脈絡を意味するのでありますが、今一度能く考えてみて欲しいのです。静的な和音進行は総和音にまで拡大解釈する事が出来るという事を。その総和音は、完全和音(=完全音程と不完全協和音程からなる三和音)の断片を見付けていけば、リディアン・トータルの場合は結果的に「Ⅴ△/Ⅰ△/Ⅳ△」という風に各々の5度音を持ち合っており、ハ長調域で見るならば「G△/C△/F△」という風に長三和音を持ち合っている訳です。ではこれらの完全和音がオルタレーションしていると仮定した場合、非常に多様な和声的状況を創出する事を意味する訳です。

例えば、メロディック・マイナー・モードというのはⅠ・Ⅳ・Ⅴ度を夫々トライアドで見るとトニックしかマイナー・トライアドでしかない訳です。Ⅳ度もⅤ度もメジャー・トライアドな訳ですね。

多様な調的世界では、トニックのそれが調性そのものを指していて、サブドミナントやドミナントは必ずしも長調・短調の原調のそれでは無い世界観の方が圧倒的に多く使用されている訳です。短調ですら終止和音はピカルディ終止として長和音化していたり(笑)。そうするともはや開始時のトニックが短和音であるにしても終止の際は長和音化して、それこそその短調の世界ではサブドミナントだけが短和音だったのかもしれませんし色んな世界観がある訳で、長調だからカデンツ総ての和音が長和音でしたとか、短調だからカデンツを経由したら全部短和音でしたとか(笑)、後者は相当特殊なケースな訳です。

混淆する2つの長・短和音ですらこれだけ多様になるというのに、先の12種の変化三和音を視野に入れた場合となるとその多様性の幅広さにはあらためて驚いてもらいたい所なのですね。しかもその多様さは和音で見るばかりでなく、和音を横軸に拡げてみて「音列」として見て、それらをテトラコルドとして見ていけば、多様な音列を生じさせる事が出来る訳です。そんな大きな世界の中に、非常に狭い範囲でリディアン・クロマティック・コンセプトの中に得られるリディアン由来の変形の音形が在るだけの事なのです、リディアン・クロマティック・コンセプトというのは。リディアン・クロマティック・コンセプトの体系に有り難がる様な輩というのはよっぽど音楽の通底する側面を知らないか或はジャズ・イディオムに対して圧倒的に熟達に甘いかのどちからでしかないと思うのですね。じゃあ、それを提唱したジョージ・ラッセルという人はどうだったのか!? ジャズ界隈に能く在る、西洋音楽界を知らずして感覚だけでのし上がって来た人が陥り易い自己陶酔ですね。

無論、西洋音楽の影響を全く享けずにジャズ/ポピュラー音楽に於て器楽的素養を高めた人は決して少なくない事も私は知っております。とはいえそんな彼等の一部には、ある一定の地位や名声や評価を得ると途端に己の主観を根拠無く指標として強要する様になったりするのです。又それらが既知の体系に収まる物であっても他の体系をリスペクトする事なく我が物顔で感性の行き着いた境地と強弁するかの様にして振舞おうとする人が決して低くはない割合で出現して来ます。

西洋音楽界という大海を知らないからこそ振舞えてしまう「盲人蛇を畏れず」状態であるのですが、そんな類の人はプロ/アマ問わずして世俗音楽側の方では蔓延って了う傾向があるのです。ジャズ/ポピュラー界隈に身を置く学生さんが私のブログを読んでいるのならば、教鞭を執る人に対して世俗音楽に於ける三全音の捉え方を機能和声ではない旋法和声の側で訊いてみると良いでしょう。パーシケッティ、ハル、ケクランの著書辺りの理解に及んでいる人であるならばよもや機能和声的な考えを述べる人は居ない筈です。

そんな訳で「I'll Be There」の話題に少々話しを戻しますが、仮に当該ブリッジのシンセ・リード部分をインプロヴァイズしてみたらどうなるか!? という私の創出したフレーズを次に示してみましょう。インプロヴァイズとはいっても完全な即興ではなく、コード進行は熟知しているし三全音の分布も吟味した上で頭の上ではジャズ的なダブル・クロマティシズムに陥らない旋法的なフレージングを心掛けようとして挑んでいる物ですから、かなり予定調和なフレージングであり、しかも拍節感は稀薄なダダ弾き状態である事はご容赦下さい。とはいえその「ダダ弾き」感を強くしてしまった理由は、コードが切り替わる時を「紡ぎ」たいが余りに旋法性を強調したが故の事なのです。

先ず「オヤッ」と思うのはFm11上でのC♭音でしょう。和声的には増四度(ハル的解釈)にするのも良いのですが、基のコードに本位11度音がある以上、増11度という同度由来の音が併存して了う解釈を避けて、カウンター・ノート的にブルー5度が現れたという解釈で使っております。とはいえそのブルー5度も基のコードの完全五度音と併存してはいるんですけどね。

旋法性が強く現れているのはBm9(on C#) -> Gm7(on C)間での「G#音」というのはBm9(on C#)をドリアン系統で想起すれば生ずる音ではあるものの、これら2つの和音の歴時は大変短い物なので逐次モード想起を充てる事も可能ですがその選択が卑近な感じを生んで了う可能性を孕んでいるため、両者の三全音分布が「全音違い」という事もあって、Aメロディック・マイナーのⅣ・Ⅴ度と恰も読み替えて想起して一挙にモードを串刺ししてスーパー・インポーズするという手法を採って連結させて挑んでいる訳です(※これらのコード進行間で生じている三全音の関係が全音違いに分布しているとはいえ、実際のメロディック・マイナー・モード上でこれらのコードがダイアトニック・コードで生ずる事は無い。三全音分布を頼りに強制的にAメロディック・マイナー・モードを想起してその断片をスーパー・インポーズしている事に注意)

Gm7(on C)という後続の和音の方が明らかに歴時が長いので、その和音を尊ぶのであるならばG#音をG音にして、Gm7(on C)のアンティシペーションという風に解釈させて連結させた場合だと、両者は「旋法的」な薫りは強く演出されますが、その場合Bm9(on C#)側の余薫はほぼ無い様に感じ取られて了う事でしょう。仮に「G音」を選ぶのであるならば、次に出て来るC音は「D♭音」に変化させる方が望ましいと私の耳はそう感じています(笑)。そのD♭音は「Gm7(on C)」という和音からすれば無根拠であるかもしれませんが、その音は茲に実際に表記はしていない仮想的な物ですが敢えて語っておく事にしましょう。そのG音を使うのはBm9(on C#)の余薫をほぼ棄ててGm7(on C)の方を優先させている音なのだから、そこにブルー五度という対蹠音で「砕く」という事はクアジ・エクィディスタントの断片を使って砕いている事になるだろうという配慮から来る物です。併し私の載せたアプローチはあくまで今回の方を貫く訳です。クアジ・エクィディスタントという対称構造はエルネ・レンドヴァイの中心軸システムにも応用が利く物でもありますし、微分音社会でも勿論応用を利かせる事が出来る音脈です。無論、今回のアプローチに微分音は視野に入れてはおりませんが。

猶、「I'll Be There」のKYLYN Liveヴァージョンの方では、シンセ・リード部のフレーズをデフォルメして渡辺香津美が採っており、Bm9(on C#)という鋭い2度ベースも簡素化して経過音に済ませている様です。これはライヴでの混濁感を避けての事でしょう。短和音の2度ベース自体をあまり見掛けないからといって採譜が既知の体系に歪められて真相を見誤る事があってはいけません。少なくともベース弾きならばアルバム版での当該箇所「Bm9(on C#) -> Gm7(on C)」の流れでの半音の動きをきちんと聴き取っていなければなりません。

『音階の第4音と第7音、または第7音と第4音の間に、1つ以上の音を挿入するような進行を使ってはいけない。これは複合トリトヌスと言う』(『対位法入門』アルノルト・シェーンベルク著 レナード・スタイン編 音楽之友社刊)

とはいえ和声という体系が確立していない頃はランディーニ終止(シ→ラ→ド)などもあった訳でして、あてつけがましい、先を見透かすかの様な卑近なそれよりも旋法的で虚ろな動きが求められる様になって来たのも確かですし、現今のジャズ/ポピュラー界隈での世俗音楽でも、先の様な厳格に機能和声の在り方を総じて遵守している物でもありません。とはいえ調性感をも背いている様な曲をヒットチャートで耳にするのはそれほど多くは無いのもまた事実です。

扨て、前回にも述べた様にクアジ・エクィディスタントというのは、全音階に半音階的色彩を施す作用としても際立たせる事が出来る為、全音階という「歪つな」音程とは異なる「対称的な」構造でオクターヴを分割する構造体をまぶす事によって、楽音の新たな紋様を付けている様な物だと考えてもらいたい訳です。化粧品で言えばラメをまぶす様な物でしょうか。極限すれば対称的な紋様が描かれている入れ墨なのかもしれません。

そうした化粧の喩えが音楽にとって相応しいか如何かは扨置き、捉えづらい実体をもつ音楽に対して何等かのイメージしやすい共感を得てもらいたいと思うが故の喩えであるという事はご容赦下さい。全音階的半音階という楽曲の仕組みは、調性感や終止感を維持しつつも半音階を駆使して練り上げられた体系を呼ぶ為の物でもありますが、一部の音楽書でしか詳しく述べられていない為あまりポピュラーな名称ではないかもしれません(トゥイレ著 山根銀二・渡鏡子訳『和声学』音楽之友社刊)。

斯様な半音階を駆使した調性感の体系など真砂の数ほどもあり、それらを詳らかに語る事など無粋な事であります。また半音階の駆使というのも横の線に経過音を忍ばせた類の物から和音体系そのものに変化(=半音的オルタレーション)を与えた物や或いは転調を駆使した物など挙げれば枚挙に暇がありません。

ポピュラー楽曲の中には単なる「移調」で彩りの差異感を持たせている物も多く、この移調を「転調」と誤解してしまっている人も決して少なくはない所に歎息するのは残念な所です。移調とは実際には「転調」ではありませんが、楽理をきちんと学ばない人にしてみれば却って音楽を判り辛くさせてしまいかねない不要な説明でもあるかと思うのでこの辺りの細かさは無粋でもありますが、私のブログを読み進める方ならばこの辺りの前提知識は備えておられるかと思いますのであらためて移調や転調について語る事は避けたいと思います。

扨て、転調も半音階を駆使した作法として採り入れられた背景に、音律の熟成があったのは間違いありません。不等分平均律がJ.S.バッハの頃であり、等分平均律が導入されたのはC.P.E.バッハの頃であり、大バッハの場合は音律の指定も示唆する様に楽譜に記していたとも実しやかに囁かれて居ります。

音律の進化と熟成はもう一方で不協和音の進化がありまして、これを語りたいが為の今回の前フリという訳でもある訳です(笑)。

全音階的な旋律の運びの作法としては先述の様に「三全音」の2音を仰々しく唱い上げる事はそうそう無い訳でして(笑)、仮にそれら2音を仰々しく使っているとするならば不協和な世界に於ける色彩の在り方として用いられていると考えるのが妥当なのであり、三全音を共有(=コモン・トーン=共通音)する事も視野に多様な進化を遂げるのであります。

この多様な進化体系にある初歩的な三全音共有とやらが所謂「裏コード」と呼ばれるドミナント代理なのですが、ここ数回のブログで詳悉に縷述している様に、不協和音の世界を巧みに演出する(※つまり卑近な世界観を避けている)という状況下ではドミナント7thコードの後続和音というのも振る舞いが異なって来るのであります。西洋音楽から入った人なら『軍隊ポロネーズ』にてその「奇異」な世界観を体得する事が大いなる出会いとなるのでしょうが、ジャズ/ポピュラー界隈では特に珍しい物でもなかったりします。

そのブルージィーな世界観を演出していた界隈でもドミナント7thコードの仰々しさがあてつけがましいので稀釈化されます。例えばツーonファイヴ(=Ⅱm7/Ⅴの形)などは最たる物です。ドミナント7thコードを稀釈化させているからです。

更に言えば、全音階の総合たる総和音の世界。例えばドリアン・トータルならばハ調域を例に取れば「Dm13」は「Em/Am/Dm」という状況で、短調主要三和音の各和音を完全協和音程をコモン・トーンとして協和的に生じさせ且つ三全音を複音程に開離させて、他の半音階的動機の闖入を許容し得る物になるというのがこれまで語っていた事なのです。

ダイナミックな和音進行が不要になるので、和音進行のそれが「静的」な状況に成り得る。この状況がモードを生んだとも言える訳です。トライトーンという言葉にあまりに神経質になると、トライトーンは後続和音の進行感を示唆する為に使い辛くなる、と。これは確かにそうでしょう。属七和音的な響きがどうしても後続和音を予期させる事はあります。しかし、そこに本位11度(=完全11度)でも附与してみれば全く様相は変わる訳です。別の色彩感を生じますし、「G11」(=G7 + M9 + P11)は謂わば「F△/G△」なのでありますね。

『そうしたポリ・コードの出現が和音進行という物が静的な物として変容した入口ならば、先の「F△/G△」の上方の完全協和音をコモン・トーンにした和音が生じても不思議ではない。それは「C△/F△/G△」という本位11度をまとった属13の和音でありミクソリディアン・トータルである。然し乍らこの和音が包含する三全音は悲しい哉「単音程」に過ぎない。半音階を駆使するならば三度累積型の和音に於いての密集位置(基本形)では複音程で存在する事が望ましいからだ』 という拡大解釈も得られる様になる訳です。勿論これは半音階的作法を視野に入れているが故の事であるのは自明です。

とはいえドミナント7thコードには調性感を背く以前に強固な魔法の一手と呼ぶべき手法がある。「オルタード・テンション」の活用です。

オルタード・テンションについて今一度軽く語っておくと、例えば同主調同士の属七の和音を取り上げるとした場合ハ長調とハ短調での「G7」という和音でのトライトーン(三全音)は等しく「f - h(英名:f、b)です。このトライトーンの共有が齎す長旋法と短旋法からの一挙両得的取り扱いが生じ得るので、Cメジャー・スケールでは生じない「短音程群」=D♭、E♭、A♭、B♭は、属音から見た時は「♯11、♭13、♭9、♭10(=♯9)となり、更に、「変格」が通例とも言えるジャズ/ブルースの世界では「ブルー五度」の発生根拠に属音から見た時の「♯11」ではなく、原調の主音から見た五度をフラット(つまりG♭)を発生させる事を導出する事で数ある「ブルース・スケール」の原形が生まれる訳であります。

G7でのオルタード・テンションの導出は即ち、音階固有音という7つの音以外の凖音階固有音を取り込んでくれる事により、音の彩らせ方が多様化するからであります。また、基の音階固有音にはない準音階固有音を用いても、G7という不協和音である体がその「訛り」を中和してくれる訳です。つまり「訛った」変化のある音を使えるという脈絡が増す為、多くの人はその音をアウトサイドな音のひとつの脈絡として重宝するのであります。

とはいえ大半のジャズ初心者は、基のメジャー・スケールにはなかった音(=短旋法の導出で生ずる音群である準音階固有音)を属和音上でしか使いこなせない物です。なぜなら、F△7という和音で「A♭音」という和音外音はアヴェイラブル・ノートでもない非和声音と「習う」為、多くは忌避する材料となります。G7上ではオルタード・テンションとして使えるにも拘らず。

換言するならば多くの人は

「副次和音でのアウトサイドな音の使い方を知らない」

という事が真相なのです。副次和音での和音外音と非音階固有音の理解に甘いという事を意味します。残念乍らジャズ/ポピュラー音楽界隈では見てくれだけは立派なプロでもこうした方面の理解はプロフェッショナルに程遠い人達は決して少なくないのも実状であります。

話しを本題に戻して、属和音以外の音を副次和音または副和音と呼ぶ訳ですが、副次和音が経過的にでもドミナント7thコード化(セカンダリー・ドミナント化)して呉れた方が新たな「訛り(=変化)」を付けた音は使い易い筈です。しかしそうはならない副次和音のままの姿だと、属七にあった三全音の包含という物が無い和音では不協和度が緩い為、和音そのものの清澄感が強過ぎて訛りが中和されないという磁場に屈伏してしまいアウトサイドな導出が困難になってしまうのです。

属和音はその不協和が齎す作用(三全音を有する)にて、その「磁場」が同位和音の音脈を拾って来ます。つまり長調と短調の世界を俯瞰する事ができる壇上へ歩を進めて属和音が齎す磁場を奏者が堪能する事がオルタード・テンションを駆使している事とも言い換える事が出来ます。併し、副次和音では属和音が齎して呉れる磁場は失せるため、まるで赤道でオーロラを観るかの様に唐突感がつきまとって来る様になります。とはいえ副次和音でもそうした「磁場」を引き寄せる為の工夫さえ怠らなければ少なくとも属和音の有していた磁場を駆使する事は出来ますし、それとは全く異なる世界観を導出する事も可能なのです。

加えて、先の例の様にF△7上に於いて、G7という和音上では「♭9」である「A♭音」を使うならば、それは通常は禁忌であり和音の響きを疏外する為の音と習得する。それで及び腰になる。なぜ属和音では使えるテンション・ノートを副次和音で使えないのか? または使うにはどうすれば良いのか!?

茲で重要なのは、単にノン・ダイアトニックだから使う事を避けるのではなくその次の段階である「副次和音上で使うにはどうすれば良いのか!?」という事なのです。

副次和音上でそれらのアウトサイドな音を使う為には、基本的にはモチーフである「キッカケ」作りが重要となります。後述しますがヘテロフォニーというのもこのキッカケに端を発する物です。その「キッカケ」はシンプルなフレーズで充分なのですが、それを「変形」させて行く事が最も重要なのです。その変形の過程で背景に存する副次和音の脈絡とは全く系統の異なる音脈がカウンター的に現れる事は寧ろ歓迎すべき事なのです。

とはいえそうした音が出現しようとも実際には扱いの難しさに手をこまねいてしまう事でありましょう。カウンター・ノートが単に唐突に現れるだけでは基の副次和音の清澄さに負けるだけなのです。

既知の音階や音並び或いは通り一遍程度のスケール・ライクな音運びが手癖となってしまっている様な人からすると、先の様な「変形」というのは不得手とする所でしょう。そうした既知の体系に麻痺してしまった様な人が突如異次元の様な方法論のひとつとしてジョージ・ラッセルの「リディアン・クロマティック・コンセプト」があるのですが、私から言わせればリディアン・クロマティック・コンセプトとは単に副次和音でのアウトサイドな音脈の方法論のひとつ、でしかない体系を大袈裟に喧伝している大言壮語でしかない体系な訳ですね。ですからこれに有り難がる人というのはモチーフ作りはおろか相当フレージングのセンスが無い人なのだろうと思います(嗤笑)。

副次和音でのアウトサイド論というのは先の様なカウンター・ノート導出が最も効果的な筈ですが、背景の和音からすればかなり突拍子も無い音脈を使う事にもなる為、その「外れ感」というのはシーンに依っては大き過ぎる時は勿論あります。

とはいえ、幾ら背景に備わる和音が「F△7」という提示しかなくとも、それこそペレアス和音を想起するかの様に1人「E△/F△」という風に想起した上で仮想的に想起したE△で生ずるG#音を異名同音=A♭音と見做してペレアス的なモチーフを滑り込ませる事だって充分有り得る事な訳です。それでもこうした想念が唐突であるならば、先ずは下から備わっているコード進行に対して「三全音の分布」を俯瞰してみる事を私は推奨します。仮にDドリアン一発という状態であるならば、和音はそれこそドリアン・トータル「Em/C△/Dm」という状態で見ても構いませんが(笑)、それをもっとシンプルに考えて、Dm7 -> C (on D)でもイイかな!? と考えを変える事もできます。重要なのはそれらの二つのコードに進行させて解体したとしても三全音は「f - h」なのである、という事を踏まえて欲しいんですね。

扨て、Dm7 -> C (on D)というコード進行にクアジ・エクィディスタントの彩りを与える為に、それら二つのコード進行の間に「Fm7(on B♭)」が経過的に挿入されたとします。となると全体の流れとしては

Dm7 -> Fm7(on B♭)-> C (on D)

というコード進行が生ずる事になります。そこで新たに挿入された「Fm7(on B♭)」を変ホ長調組織のツー・オン・ファイヴとして見做す事にしましょう。すると変ホ長調の三全音は「d - as 英名:D、A♭」ですから、三全音は次の様になる訳ですね。クアジ・エクィディスタントを効果的に活かしています。

クアジ・エクィディスタントを活用し乍ら Fm7(on B♭)のコード上をDドリアンを「強行」させるとするとDドリアンが持つe音は Fm7(on B♭)から見た見掛け長七度と同等の音となるので、この和音上で恰もメロディック・マイナー感を導出する様なカウンター・ラインの為の演出が必要になります。こうした例は過去にもA・レイ・フラーの「パルチド・アルト」でのスーパー・インポーズの例を解説しているので今回あらためて語る事はしませんが、他にもDドリアンが齎す線的な「f - g - a」で生ずるa音は、 Fm7(on B♭)でのコードが齎す線「f - g - as」のカウンター・ライン且つa音は Fm7(on B♭)では実際にはB♭♭という減四度の振る舞いで「強行」する必要があるでしょう。こうしたカウンター・ラインの導出というのは、ジャズ的な「モード」という状態を「総和音」という風に捉える事も可能であるが故の解釈なのです。

*A・レイ・フラーのPartido AltoはGmをGドリアンとして想起したプレイですので当然移高して考える必要があるので気をつけて下さい。

余談ですが「Partido Alto」はアジムスの曲のカヴァーでありまして、A・レイ・フラーは近年ではレニー・ホワイトのアルバム『Anomaly』にも参加しているギタリストです。聞き慣れない名前かもしれませんが少なくとも日本に於てはもっと大きく扱われて然るべきミュージシャンの一人であろうかと思います。

例えばドリアン・トータルを思い出して下さい。ドリアン・トータルでの三全音は複音程に開離されます。この開離は半音階的闖入を許容し得る動機として、クアジ・エクィディスタントを用いて基の体系に対して「対称形」のクサビを入れる訳です。そうする事によってモード一発の状態に半音階的「闖入」が起り、モードの音組織外の音を呼び込み、コードに追従していたモード・チェンジを一本の矢で串刺しするかの様にしてスーパー・インポーズさせる事も可能となる訳です。

リディアン・クロマティック・コンセプトというのは、解体すれば共通するコモン・トーンから生ずるテトラコルドを組合わせる事で、属和音以外の副次和音上でもアウトサイドな音の導出を図っている物に過ぎず、副次和音上での逸脱という事を理解されていればリディアン・クロマティック・コンセプトという極めて断片的で近視眼的な体系に捉われる必要は全く無いのであります。

ですので、曲中に三全音がどの様に分布しているかを識別し乍ら、それに対して長旋法的あるいは短旋法的な振る舞いを使い分けるだけで、線的な揺さぶりはかなり幅を持たせてフレージングする事が容易になる物でして、コード・チェンジが烈しい曲でも三全音自体は実際には波間を漂うブイの様に動いていなかったりするという、実際にはコード進行が複雑な和音であり乍ら進行的には弱進行的な静的な物であるという実体が見える様にもなって来るのであります。

また、先の様にひとつのモードに対して「揺さぶり」を与える為に、体系外の三全音が局所的に現れる事など往々にして実際に多数の例があるのでして、大局的に見ればひとつのモードに対して、半音階的な揺さぶりをかける為に経過的なノン・ダイアトニックなコードが現れるという例として遭遇する事が多くなるかと思います。

このブリッジ部のシンセ・リードは奇しくも坂本龍一作曲のYMOのアルバム『Solid State Survivor』収録の「Castalia」のドラムレスとなる部分にも似ているのです。歴時を半分にすると冒頭は似ているでしょう!?

扨て、「I'll Be There」はアルバム『KYLYN Live』の方にも収録されてはおりますが、そちらでの当該ブリッジではオリジナル・アルバムでのシンセ・リードのパートを渡辺香津美が弾いているのですが、フレーズが簡素化されており、更にブリッジ部でのマイナー11thコードの2度ベースが混濁を避けての事か省略されて是亦簡素化アレンジされていたりするので、今回採譜に用いたのは勿論スタジオ版であるオリジナル・アルバムの方であります。

先の文中にもある通り、非常に心憎い、且つ不協和度は幾分強めのマイナー11thコードの2度ベースとかの解説は後述しますが、このブリッジ部の特徴的なコード進行とやらも、三全音の分布という形で俯瞰すると意外な程に逐次コードに追従したアプローチを採らずにシンプルに挑む事が可能になる事でありましょう。無論その三全音が長旋法型か短旋法型であるかは瞬時に見抜かなくてはなりませんが、それをもっとシンプルにするのはテトラコルドで捉えていた方がもっと多様性の利いたアプローチを採れる様になるという事を茲であらためて念を押しておきたい所です。

扨て、出現するコード群の多くは2度ベースか4度ベースです。つまりオン・コードとして表記している所の三全音がどの様な調所属に於いての分布なのか!? という事を察知するのが今回の大きな目的です。

今回の2度ベースに於いて(※マイナー・コードの2度ベースを除く)は総じて長音階でのⅣ/Ⅴとして捉えております。同様に4度ベースは長音階でのⅡ/Ⅴとして捉えております。特に4度ベースの解釈としては短音階でのⅠ/Ⅳの可能性もなきにしもあらずなのですが、こうしたオン・コード及び分数コードというのは、ダイナミック(動的)なコード進行を回避して「静的」に調性を仄めかしているという事が大前提であるので、総和音であれば「トニック on サブドミナント」の方が中和感を強めるものの、総和音でない局面は往々にしてトニック以外の音に依る「ツーonファイヴ」と見做した方が安全である事でしょう。

そういう訳で三全音の調所属を察知し乍らあらためてコード進行を見ていくと、赤色で示した三全音は異名同音で持ち合いながら「拏攫」できる状況でもある訳です。勿論そこには長音階由来 or 短音階由来の見極めは必要ではありますが。

そうした中で青色で示したクアジ・エクィディスタントの音脈のクサビが打たれて、半音階的な動機に弾みをかけているのがあらためてお判りいただけるかと思います。

例えば弱起を含めた2小節目4拍目のBm9(on C#)というマイナー9thの2度ベースの和音は、それまでの体系の三全音とは異なるという事を示す為にグレーで表記しておりますが、円環で表示すると次の様になります。その後生ずる緑色の体系も載せておきますが、あらためて留意しておきたいのは結果的に対称形を生じております。不協和な社会では対称形が不思議と生ずる物なのですが、不協和が協和を乱す悪い物ではないという風に字義から皮相的な理解は避けてほしいと冀うばかりです。

扨てそうすると、青色の三全音のグループと「全音」違いで出現する三全音グループとなる為、これをメロディック・マイナー・モード上で発生するⅣ度とⅤ度から得られる三全音グループの近親性と捉えてスーパー・インポーズします。すると想起されるのはAメロディック・マイナー・スケールなのですが、メロディック・マイナー・モードにて最も「閉塞」している静的な和音はⅣ度上の和音である為、Aメロディック・マイナーのⅣ度であるD音を根底とする和音、即ちドミナント7thコードを想起すると考えてみましょう。

モード体系を維持するならばD7某し上のアッパー・トーンは11度音だけオルタレーションさせて9度や13度は本位音度が適当となりますが、他のジャズ体系ならばここの属和音にてオルタード・テンションをフル活用する事でありましょう。仮に長属九を堅持させずに凡ゆるオルタレーションを許容する側のアプローチを採った場合は、結果的にはD7上で「♭9、♯9、♯11、♭13」が選択肢に入る事なので、結果的にこうして得られる音はリディアン・クロマティック・コンセプトでも同様に得られる事ですし、基のコードはドミナント7thコードでも何でも無いという調所属がどこかに有る筈の副次和音を一挙に拏攫した捉え方に過ぎないのですから、副次和音にてアウトサイドな音を取り扱うという事がどういう事実なのか!? という事を踏まえていればリディアン・クロマティック・コンセプトだけに盲信してしまう様な事などないのです。

然し乍ら先の様に、元に想起している長属九は本来長属九を堅持した上で変形させた方が複数のコード間を拏攫した事になる筈で、それを堅持せずにオルタード・テンションにて連結してしまうという事は属和音が下方五度進行をする時の進行感を強めてしまい乍ら本来の長九度で結び付いていた調域を短九度や増九度で壊してしまう事になり、スーパー・インポーズという一挙に捉えた感を稀釈化させて和音追従型のフレージングになる懼れがある訳ですね。リディアン・クロマティック・コンセプトの陥穽は凡ゆる所でオルタード・テンションに依拠したオルタレーションの音を副次和音で持ち込む事が色濃くなってしまう為、9度音を規準にみた場合長属九を堅持した方が良い場面をもオルタレーションさせてしまうという落とし穴がある訳です。私はこうした所を是としないスタンスを採っております。

複数のコードをも三全音分布をコモン・トーンとして見る事でこれだけシンプルにモードを想起するという事がお判りいただければ非常にシンプルに音楽を見渡せる事になるでしょう。和音に頭でっかちに成り過ぎてしまっていれば和音構成音や分散和音的なフレージングの殻を打破できないでしょうし、ましてやスケール想起に躍起になり過ぎてしまっていては多くは跳躍進行に及び腰になりがちで、スケール・ライクな順次進行型の狭い音程のフレージングになりかねない物でもあります。結果的にノン・ダイアトニックのコードが頻発する事でコードに追従してアヴェイラブル・ノートを必死に模索するだけになりかねずフレージングが萎縮してしまう事が大半であるので、それを回避する為に大きく捉える為に必要なのは三全音分布を確認する事なのです。

三全音の分布状況が把握できているならば、コード進行上でドミナント7th系統のコードが無い状況でも、調所属を想起する事でそれらの三全音は音脈として使われる訳です。それというのはDm7 -> Dm7(on G)というコード進行の繰返しの中に「f - h」の三全音を見乍らフレージングするのと変わりありません。処がDmというコードを規準にしたマイナー・コードの13th音に相当する「h音」は和声的にはアヴォイドですが、これを経過的に用いる事はアヴォイドではありません。然し乍ら濱瀬元彦氏の場合はアヴォイド・ノートを使う事はドミナント7th系統の余薫を齎してしまう可能性が高い事から、経過的なフレージングにおいてもアヴォイド・ノートを使う事を避けようとするアプローチが『ブルー・ノートと調性』では語られる部分がありますが、下方五度進行を易々と想起してしまう様なフレージングを避ける為にそうしたアプローチを採っているのだという事を比較検討した上で、和声的にはアヴォイドに映る音に及び腰になる必要は無いという事も判って欲しいのです。

だったら幾らでも使って了え! と遣ってしまえば磁場の強い三全音のそれが「ドミナント7th」感での卑近なフレーズを感じさせて了う事になるから気を付けましょう、という事を言いたいのですけれどもね。私に限らず濱瀬氏も。

扨て、そう考えると「I'll Be There」は、これほどまでにノン・ダイアトニック・コードをこねくり回している様に見えても三全音体系として見ると共通したグループに集約させる事ができる訳です。

この曲の大枠のキーはDm(=ニ短調)なのですから、円環で三全音を見れば赤色のグループがその本来の調域であるという事がわかります。それに対して更に直交する別のクアジ・エクィディスタントの体系が「青色」のグループ。それらに対してグレーと緑色の三全音体系が巧い具合に配置されて対称構造を持つ様に分布している事があらためてお判りになるかと思います。

対称的な配置が見られるという事は、半音階的全音階という体系では成功している訳です。半音階を駆使して綺麗に決まっている、という事でもある訳です。円環状では「全音階」というのは不等分な構造体で出て来ます。それでもどうにか対称形を保っているのがドリアンという構造な訳です。不協和という構造は円環状では「対称構造」を顕著に示す物でもあり、協和にゆさぶりをかけて色彩を増やす事が不協和を利用する目的なのですから、こうした対称構造を音楽的に多彩に利用するという事はとても大切なのです。

とはいえ対称構造の権化とも言える半音階や全音音階を凡ゆる局面で羅列しているだけでは愚の骨頂であります(笑)。対称的な構造を音楽的にどの様にまぶすのか、という側面を鑑みつつ自身のプレイを繙いてみた時、オルタード・テンションだけに依拠したフレージングでは閉塞してしまう事を私自身知っております。それを打破する為の世界観というのはオルタード・テンションだけに依拠しない想起があるのだという事を踏まえつつ、三全音をどの様にして捉え克服するのか!? という発想の転換を伴う物です。ですから私はリディアン・クロマティック・コンセプトを踏襲する事もなくそうした方面の音脈など直ぐに導出できるという事をも提唱し乍ら声高に語っている訳です。

同じ色に分けている三全音グループを恰もひとつのモードとして捉えて串刺しするかの様にアプローチを採ると仮定しましょう。その場合気を付けなければならないのは、三全音を共有するとは雖も長旋法型と短旋法型がある事に気を付けなければなりません。とはいえ、長旋法的振る舞いのモチーフをきっかけとして使いそれを半音的オルタレーションでフレーズを変形させて「訛らせる」様な事は、その用法とやらを詳しくは知らずともその様な変化を付ける事は器楽的な経験を有する人であれば誰もが経験した事があるでしょう。すなわち、ある一方の世界から見た時の体系外の音をカウンター・ノートとして使うには、唐突に間違いであるかの様な音を使うのではなく先ずはモチーフからの変形という所を最大限に配慮し乍ら使う事を意識していれば、三全音の共有だけを手掛かりに長旋法型であるか短旋法型であるかという判断を都度対応させればそれこそインプロヴァイズたる側面が一際輝きを増すという物です。

今回例示する譜例部分の冒頭2つのコードは、確かに2つのコードで直交し合う三全音グループを得るものの、音価は非常に短く、寧ろ最初のコードBm7(on E)にそれ程主軸を置かずにB♭△7(on C)で遊んだ方が良いとも言えるでしょう。B♭△7(on C)の後続和音に赤色グループの三全音が続く事で、この直交する三全音を恰も「ハーモニック・マイナー」で得られる音組織をスーパー・インポーズするというアプローチを採る事も可能です。極言すれば「Bm7(on E) から B♭m7(on E♭)」の間に対して「D・F・G#・B音」を主音とするハーモニック・マイナー・スケールを仮想的に充てる事が可能です。無論、それらのハーモニック・スケールを充てた所で元々存在する和音から想起し得るアヴェイラブル・ノートと搗ち合ってしまう音は出て来てしまいます。然しそれはカウンター・ノートとして使っても構わないですし、カウンター・ノートを使うのであれば前段にその前フリが欲しい訳です。

元のコード進行のFm11の次のコードは三全音平行という進行をしている訳ですね。ある意味では唐突で遠隔的な調性へ局所的に生ずる一時転調の様な形でもあります。後続和音は2度ベースという和音となるものの三全音進行が故の唐突感は非常に強く現れます。つまり、マイナー・コードが三全音進行するという事は通常そうしたダイアトニック・コードを持つ音組織がチャーチ・モードおよび短旋法系統に無い体系ですから、三全音そのものは共有し得る関係であっても元の和音が属七系統ではないので副次和音上でのオルタード・テンションを纏わせる様な振る舞いも難しい状況で、和音が唐突に変わる状況であっても三全音そのものは異名同音的に解釈すれば変わっていないという事を「串刺し」して見る事で強引に邁進する、という事でカウンター・ノートを生じさせるという手法を使う事も可能ではある訳です。

但しこの三全音進行は、和音進行を順次見て行けばそうした進行が現れている様に映るだけで実際には「Fm11→Gm7(on C)」という和音の間に「Bm9(on C#)」という脈絡の薄い系統の和音のクサビが色彩的に打たれているという風に考えた方がスムーズなのです。ですからBm9(on C#)にて和音に追従するモード想起を行っても構いませんが、折角の三全音進行を好意的に捉え(※三全音共有)、そこから強引に邁進する事でカウンター・ノートを生じさせた所からの変形を視野に入れたフレージングをしていくとフレージングとしてはドミナント7thコード状でオルタード・テンションを多用する事で得られる類の半音階的な物とは全く趣を異にする類のフレージングを導出する事が出来るのです。これが副次和音での和音外音で逸脱する事で得られる最大の特徴的な側面であると言えるでしょう。

今回「I'll Be There」のブリッジ部のコード進行を斯様に確認すると、それらは弱進行であるという事が判ります。つまりダイナミックに調的な香りを纏わせて下方五度進行をするタイプの物ではない物であり、それを「旋法的」和音進行と言う事ができます。

旋法的という事はモード、つまりモーダルな雰囲気を演出する事が先決なのですから和音の素材としては出来るならば属七タイプの和音は避けたいのであります。とはいえ、「総和音」を見越した時、ドリアン・トータルとリディアン・トータルの場合の3度累積は三全音が複音程に開離する為、他の音組織を半音階的闖入を許容する構造と成り得るという事は以前にも述べた通り。その上でそれらの総和音という和音は「完全協和音程」つまり完全五度音程を累積させ乍ら音響的振る舞いが成立していると言えるのです。Dmのa音に対してAmが根差し、Amのe音に対しEmが根差す(Em/Am/Dm)。リディアン・トータルの場合も「G△/C△/F△」という構造になる訳です。

つまり、主要三和音のトニック、サブドミナント、ドミナントというカデンツを進行する事なく一即多に見ている状況であるとも言えるのが旋法和声の世界観なのです。

そうして捉えると、ツー・オン・ファイヴ型の和音というのをもっと吟味できる物です。ツー・オン・ファイヴ型の和音というのは出現は、元来は属十一和音に端を発するものです。この十一度音はジャズ/ポピュラー音楽界隈で解釈される、基底和音を疏外する事なく変位させる増十一度ではなく本位十一度としての完全十一度音の事であります。

属十一度音というのは本位十一度音を持つ場合のタイプとなると、お判りの様に主和音に解決する為の主音を既に先取りしている訳です。構成音としてはG11=「英名:G、B、D、F、C、E」となる訳です。

基底和音「G△」を抜萃します。この基底和音の効果を稀釈化させる為に空虚五度にします。すると「G、D、F、C、E」となりツー・オン・ファイヴ=Dm7(on G)が生じます。

G7→Cという動的な和音進行をせずに「Dm7(on G)」という和音で「Dm7(on G)→C」と進行すると、ツー・オン・ファイヴの所は、直視せずに横目で見るかの様な響きを得る事が出来る訳です。

こうした静的な和音進行として最も顕著なツー・オン・ファイヴ型の和音は、その成立は基底音が単音ゆえに生じている為「基底音」という単音は恰も他の異度由来から生ずる同様のオン・コードとしての拡大解釈も生ずるので「Am(on D):Ⅵm/II」や「Em(on A):Ⅲm/Ⅵ」にも置換し得る状況も出て来る事でしょう。しかしこれらは「シックス・オン・ツー」や「スリー・オン・シックス」と呼ぶ事は少なく、概ね界隈では「ツー・オン・ファイブ」や「四度ベース」で通じたりするものですが、誰もが用いる共通語として市民権を得た語句ではありませんから目にする機会が少ないだけの事で、少なくとも私のブログでこうした語句に遭遇した時は「ああ、こういう事なのか」と察していただければと思います。

静的な和音進行という物が「旋法和声進行」の姿なのですから進行が稀薄化された物として分数コードやオン・コードの類を捉える事はとても重要です。しかし、和音構成音から想起し得るアヴェイラブル・ノートからも逸脱する音脈の方法論としてはカウンター・ノートを出現し得る変形の要素を体得する必要性はありますが、基本的にはそれは「同形」こそが原形なのです。そうした変形というのは元を辿ればヘテロフォニーという物に括られる物であります。

同形を反復させる事なく、他者の余薫を用いて「大方こういう旋律を予測するだろう」という所に背いたアプローチというのも勿論出て来ます。こういうシーンで重要なのは、背景に備わる和音から想起しているモード・スケールの音組織にも当てはまらない音を使うシーンもあるという事を知って欲しい訳です。その場合、逸脱する音が必然的な物として「有り得る」位の地位を得るには、横の線つまりフレーズとしての牽引力を伴わせる事が重要です。

例えば「ドレミ、ドレミ……」というフレーズが続いた後に「ドレミ、ドレミ、ドレミ♭、ファソラ♭」とやると、この一連のフレーズの背景のコードとして「C△」があったとしても、その音形の変形の牽引力が説得力を伴わせる訳です。

こうした点を今一度鑑みると、4度ベース(=ツー・オン・ファイヴ)や二度ベースというのは、機能和声の動的進行が稀釈されて来た事に起因する静的な和音進行過程で生じた物である事を読み取れるという訳でありまして、今回例示している「I'll Be There」のブリッジ部のコード進行は、「進行」と便宜的に呼んではいるものの実際には静的な和音進行であり弱進行でもあり、動的では決して無いのであります。

そうした静的な世界を、歴時の短い中で逐一和音に追従してモード想起を行うよりも、三全音の分布を俯瞰して少なくとも音階よりも少ないテトラコルド構造(長短双方)で見渡すと、仮にブリッジ部で聴かれるシンセ・リードではなくアナタがソロを採ろうとする場合でも、こうした点を踏まえて挑めば和音に倣いつつも半音階を駆使したフレージングを可能にはなる筈です。

今回「I'll Be There」のブリッジ部を引き合いに出したのは、「静的」なコード進行であるという事に加え、4度ベースや2度ベースは11度・13度和音から端を発して開拓された手法であるという事が如実に判る例となるからであります。

現今社会で整備されている英名型コード表記からすると実体があまり見えて来ませんが、その「実体」が意味するのは例えば漢字を覚える際、最初は筆順やら部首の形やらも覚える物なのにいざ字義という表象が脳に形成されると、それ自体を目にするだけで字義が浮かんで来る様になり、部首の作りや他の読みなど拘泥しなくなったりする物です。

和音に於てもコード・ネーム体系に慣れて了うとそれ本体が持っている・或は包含している構成音の中の根幹たる部分を見落としてしまいがちです。

例えば冒頭「Bm7(on E)」の上声部には《D△》が包含されており、直後の「B♭△7(on C)」には先行和音の《D△》がオルタレーションする形として《Dm》が形成されている。

同様に「B♭m7(on E♭)」では先行《Dm》が更にオルタレーションされた形として《D♭△》が生じており、後続和音「Fm11」では思弁的にはE♭△トライアドを形成しますが内声に《A♭△》を与える事ができます。つまり下方四度進行という弱進行でありつつ、重要なのはこの《A♭△》をC音を根柢とする短増三和音《Cm aug》に読み替えると更に先行和音からのオルタレーションが読み取れるのであります。

短増三和音はご存知の様に、以前から記載している諸井三郎に依る12種の変化三和音の例に出て来る物ですが、日本国内でのジャズ/ポピュラー音楽界隈では殆ど無視されている体系であり、欧米の楽譜で偶にマイナー・トライアドに附される「♭6」として便宜的に表記される類の物だったりすることがある位で馴染みは少ないかもしれません。パーシケッティは敢えて短増三和音の形を避けているポジションを採っておりますが、坂本龍一の某曲では長三和音に増五度が附与される(※増五度を根音として読み替えればメジャー7thとの同義和音であるのだが)表記が使われている物を目にした事があります。これは第二転回形として基底音を配しつつ上声部には変化三和音という前後のオルタレーションを意識させる狙いがあるのだと思われますが、何れにしても「I'll Be There」のブリッジ部には、そうした明確なオルタレーションの推移が読み取れる訳であります。

先のFm11から三全音進行させて、2度ベースのマイナー9thに進むなど相当な跳躍でもあり美しい訳です。坂本龍一は本作に限らず短和音での2度ベースというのは能く使うアーティストのひとりだと思いますし、ひとつの特徴であるとも言えるでしょう。

短和音の2度ベースは、基底音と上声部の根音が7度音程を形成する時、非常に鋭い「うなり」を生じます。これは基底音と基の短和音の短三度との間に短九度を形成するからでありますが、非常に鋭く硬い響きが内声に現れます。しかも太いうなりなんですね。これは実感していただかないと理解し辛いかもしれませんが。

何れにしても「Bm9(on C#)」という2度ベースではシンセ・リードと併せて和声的に見ると上声部で「A△」を形成すると先の読み替え前の「A♭△」との半音での平行でもありますし《Cm aug》から《A△》という所がスムーズに連結される様に転換される様子が伝わって来ます。

後続の「Gm7(on C)」では上声部に「B♭△」を形成し、これも半音のパラレル・モーション。その直後のA7(13)は、本位十一度附与を視野に入れても良い(坂本龍一は能くやります)属十三です。和声的には本位11度音を奏する必要はありませんが、モードとして視野に入れるべきは決して「♯11」ではない訳です。この13度音が、これまでのスムーズな流れに対してクサビを打っている音だという風にも理解されて良いでしょう。

この様にして考えてみれば、残りのコードを深く語らずともお判りになっていただけるかと思いますが、コードを形成している断片を注意深く見ると、そこにはオルタレーション的動作で茫洋と動く(静的に)波紋を見出す事が出来るでしょう。

その「波紋」こそが脈絡を意味するのでありますが、今一度能く考えてみて欲しいのです。静的な和音進行は総和音にまで拡大解釈する事が出来るという事を。その総和音は、完全和音(=完全音程と不完全協和音程からなる三和音)の断片を見付けていけば、リディアン・トータルの場合は結果的に「Ⅴ△/Ⅰ△/Ⅳ△」という風に各々の5度音を持ち合っており、ハ長調域で見るならば「G△/C△/F△」という風に長三和音を持ち合っている訳です。ではこれらの完全和音がオルタレーションしていると仮定した場合、非常に多様な和声的状況を創出する事を意味する訳です。

例えば、メロディック・マイナー・モードというのはⅠ・Ⅳ・Ⅴ度を夫々トライアドで見るとトニックしかマイナー・トライアドでしかない訳です。Ⅳ度もⅤ度もメジャー・トライアドな訳ですね。

多様な調的世界では、トニックのそれが調性そのものを指していて、サブドミナントやドミナントは必ずしも長調・短調の原調のそれでは無い世界観の方が圧倒的に多く使用されている訳です。短調ですら終止和音はピカルディ終止として長和音化していたり(笑)。そうするともはや開始時のトニックが短和音であるにしても終止の際は長和音化して、それこそその短調の世界ではサブドミナントだけが短和音だったのかもしれませんし色んな世界観がある訳で、長調だからカデンツ総ての和音が長和音でしたとか、短調だからカデンツを経由したら全部短和音でしたとか(笑)、後者は相当特殊なケースな訳です。

混淆する2つの長・短和音ですらこれだけ多様になるというのに、先の12種の変化三和音を視野に入れた場合となるとその多様性の幅広さにはあらためて驚いてもらいたい所なのですね。しかもその多様さは和音で見るばかりでなく、和音を横軸に拡げてみて「音列」として見て、それらをテトラコルドとして見ていけば、多様な音列を生じさせる事が出来る訳です。そんな大きな世界の中に、非常に狭い範囲でリディアン・クロマティック・コンセプトの中に得られるリディアン由来の変形の音形が在るだけの事なのです、リディアン・クロマティック・コンセプトというのは。リディアン・クロマティック・コンセプトの体系に有り難がる様な輩というのはよっぽど音楽の通底する側面を知らないか或はジャズ・イディオムに対して圧倒的に熟達に甘いかのどちからでしかないと思うのですね。じゃあ、それを提唱したジョージ・ラッセルという人はどうだったのか!? ジャズ界隈に能く在る、西洋音楽界を知らずして感覚だけでのし上がって来た人が陥り易い自己陶酔ですね。

無論、西洋音楽の影響を全く享けずにジャズ/ポピュラー音楽に於て器楽的素養を高めた人は決して少なくない事も私は知っております。とはいえそんな彼等の一部には、ある一定の地位や名声や評価を得ると途端に己の主観を根拠無く指標として強要する様になったりするのです。又それらが既知の体系に収まる物であっても他の体系をリスペクトする事なく我が物顔で感性の行き着いた境地と強弁するかの様にして振舞おうとする人が決して低くはない割合で出現して来ます。

西洋音楽界という大海を知らないからこそ振舞えてしまう「盲人蛇を畏れず」状態であるのですが、そんな類の人はプロ/アマ問わずして世俗音楽側の方では蔓延って了う傾向があるのです。ジャズ/ポピュラー界隈に身を置く学生さんが私のブログを読んでいるのならば、教鞭を執る人に対して世俗音楽に於ける三全音の捉え方を機能和声ではない旋法和声の側で訊いてみると良いでしょう。パーシケッティ、ハル、ケクランの著書辺りの理解に及んでいる人であるならばよもや機能和声的な考えを述べる人は居ない筈です。

そんな訳で「I'll Be There」の話題に少々話しを戻しますが、仮に当該ブリッジのシンセ・リード部分をインプロヴァイズしてみたらどうなるか!? という私の創出したフレーズを次に示してみましょう。インプロヴァイズとはいっても完全な即興ではなく、コード進行は熟知しているし三全音の分布も吟味した上で頭の上ではジャズ的なダブル・クロマティシズムに陥らない旋法的なフレージングを心掛けようとして挑んでいる物ですから、かなり予定調和なフレージングであり、しかも拍節感は稀薄なダダ弾き状態である事はご容赦下さい。とはいえその「ダダ弾き」感を強くしてしまった理由は、コードが切り替わる時を「紡ぎ」たいが余りに旋法性を強調したが故の事なのです。

先ず「オヤッ」と思うのはFm11上でのC♭音でしょう。和声的には増四度(ハル的解釈)にするのも良いのですが、基のコードに本位11度音がある以上、増11度という同度由来の音が併存して了う解釈を避けて、カウンター・ノート的にブルー5度が現れたという解釈で使っております。とはいえそのブルー5度も基のコードの完全五度音と併存してはいるんですけどね。

旋法性が強く現れているのはBm9(on C#) -> Gm7(on C)間での「G#音」というのはBm9(on C#)をドリアン系統で想起すれば生ずる音ではあるものの、これら2つの和音の歴時は大変短い物なので逐次モード想起を充てる事も可能ですがその選択が卑近な感じを生んで了う可能性を孕んでいるため、両者の三全音分布が「全音違い」という事もあって、Aメロディック・マイナーのⅣ・Ⅴ度と恰も読み替えて想起して一挙にモードを串刺ししてスーパー・インポーズするという手法を採って連結させて挑んでいる訳です(※これらのコード進行間で生じている三全音の関係が全音違いに分布しているとはいえ、実際のメロディック・マイナー・モード上でこれらのコードがダイアトニック・コードで生ずる事は無い。三全音分布を頼りに強制的にAメロディック・マイナー・モードを想起してその断片をスーパー・インポーズしている事に注意)

Gm7(on C)という後続の和音の方が明らかに歴時が長いので、その和音を尊ぶのであるならばG#音をG音にして、Gm7(on C)のアンティシペーションという風に解釈させて連結させた場合だと、両者は「旋法的」な薫りは強く演出されますが、その場合Bm9(on C#)側の余薫はほぼ無い様に感じ取られて了う事でしょう。仮に「G音」を選ぶのであるならば、次に出て来るC音は「D♭音」に変化させる方が望ましいと私の耳はそう感じています(笑)。そのD♭音は「Gm7(on C)」という和音からすれば無根拠であるかもしれませんが、その音は茲に実際に表記はしていない仮想的な物ですが敢えて語っておく事にしましょう。そのG音を使うのはBm9(on C#)の余薫をほぼ棄ててGm7(on C)の方を優先させている音なのだから、そこにブルー五度という対蹠音で「砕く」という事はクアジ・エクィディスタントの断片を使って砕いている事になるだろうという配慮から来る物です。併し私の載せたアプローチはあくまで今回の方を貫く訳です。クアジ・エクィディスタントという対称構造はエルネ・レンドヴァイの中心軸システムにも応用が利く物でもありますし、微分音社会でも勿論応用を利かせる事が出来る音脈です。無論、今回のアプローチに微分音は視野に入れてはおりませんが。

猶、「I'll Be There」のKYLYN Liveヴァージョンの方では、シンセ・リード部のフレーズをデフォルメして渡辺香津美が採っており、Bm9(on C#)という鋭い2度ベースも簡素化して経過音に済ませている様です。これはライヴでの混濁感を避けての事でしょう。短和音の2度ベース自体をあまり見掛けないからといって採譜が既知の体系に歪められて真相を見誤る事があってはいけません。少なくともベース弾きならばアルバム版での当該箇所「Bm9(on C#) -> Gm7(on C)」の流れでの半音の動きをきちんと聴き取っていなければなりません。

2016-03-01 14:00