トニカの地位 短旋法の行方 [楽理]

今回語る事は「短調とは何であろうか!?」という旧来から多くの作曲家・理論家が答を見出せずにいたテーマを語りつつ、記事タイトルにある示唆的な「トニカの地位」という楽音の可動的変化という側面を語って行こうとする狙いがあります。

「短調」という音組織は、長音階の音組織に在る「長・短」という音程構造とは異なる和声的・旋律的関係が関与して成立する為其處には雌雄関係にも似た異なるコントラストが生ずる物です。

短調が導音欲求さえ起しさえしなければ主要三和音は長調のそれと違い総てが短和音の体を為します。とはいえ短調は、旧くは自然短音階というエオリア調として使われたのではなくドリア調で唄われ、和音が体系化した時には終止の際は長和音で終止する事を求めれられ、結果的に終止和音が同主調の主和音にすり替わる様に使われる事でピカルディ終止を伴うという風な「可動性」を伴って発展した世界観と情緒なのであります。その後の短調というのはもっと多様性に富んで、ジプシー調も採り入れたりⅤ度の導音欲求を起さない静的な物にも変化したりなど、今猶短調の世界の可動性は目を瞠る物があります。

それらの世界観を和声的な世界観で俯瞰して見た場合の短調の世界観とやらは、ドリア調が使われる場合は和声が無い時代であったとはいえそれを和声的にはⅣ度の時にもサブドミナント系列の和声的な薫りは短和音ではなく長和音のサブドミナントという振る舞いが無ければドリア調の音組織は自然短音階として使う事になってしまい、茲では結果的に、「下属和音の長和音化」を充てる解釈が望ましくなる訳です。

他方、短調の終止和音が同主調の長和音を使う形を採らざるを得ないピカルディ終止はトニカ(トニック)という「主和音の長和音化」という可動性を伴う事となります。

それらに加えてⅤ→Ⅰという進行に於いて解決の為に必要な「導音欲求」が使われる為、短調のⅤ度上の属和音は長和音化するという可動性もある。つまり短調という世界観を俯瞰した場合、和音の各機能は某かの可動的変化を起している訳で、長和音という響きを活用し、短調という組織は非常に複雑な形態を採っているのであります。こうした複雑さが短調の「溷濁」感を強め、長和音が入る事で長和音としての「偽りの」変化がコントラストを強めているのでもあります。

前回のブログでは坂本龍一を取り上げていた事もありあらためて述べてみる事にしますが、ミュージック・マガジン2016年2月号では宗像明将の記事にて2015年の沖縄タイムスでのインタヴューの件なども触れていたりします。この沖縄タイムスでのインタヴューにて坂本龍一が語っていた事の重要なキーワードのひとつが「短調」であったと私は振り返る訳ですが、短調というのをあらためて振り返ってみると、能くもまあ可動的な変化を起して多彩な変化を起こして曲を構成している訳です。

処が「長」という世界観からの対比として見た時の「短」というのは、これを能々観察してみると上方倍音列上には隣接する音程比としては現れて来ない(「10:12:15」という風に遠い)。長和音を形成するための簡単な整数比は「4:5:6」という風に現れるのに、短和音を形成し得る音程比となると隣接して現れて来ないのであります。無論「3:5」を転回すれば現れますが、主音から同軸上に現れて呉れないのが短調の音組織で、これは物理学者をも巻き込んで今もそれは答は得られていない物であります。

ヒンデミットは自著『作曲の手引』の中で、《長調および短調をもたらす様な情緒が長三度と短三度の音程の中にどう存在しているのか!?》という風に調べてはみた物の其處に決定的な境界などは無いと明言しておりますが、確かに謂われてみれば、どの辺りで長音程という明るさと短音程という暗さが在るのかは判然としない物です。長三度よりも微小音程で広い音程でも明るさはありますし、短三度と長三度の間の微小音程となる中立音程に於いても明るく感じたりしますし、短三度よりも微小音程的に狭い音程にも暗さを感じますし、二度音程に近付いているにも拘らず「短三度的」情緒をまだまだ感じさせたりする物です。

長二度よりも1単位四分音(=50セント)高い謂わば増二度音程を用いて3単位四分音を用いたのはチャールズ・アイヴズですが、純正長三度とて平均律長三度よりは狭い訳ですからそれを前提とすると、「明るさと暗さ」という境界は確かに存在しないのは不思議な側面ではあります。c音から上下に250セントとなる音程を配置し、下方の250セント離れた重嬰イ音よりも更に250セント下方に完全五度音があるという風にも見做す事ができる音響的作用も秘めて居りますが。

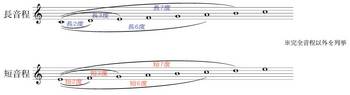

「長・短」という判り易い雌雄関係を作り出したからが故に長調・短調という風に明確化させてはいるものの、長調の音組織に備わる「長音程」凡ての対照関係にあるのが短調の音組織ではありません。何故なら短音階に備わる短調上主音は「長二度」であるからです。次の譜例の様に、長音程のそれらが総じて対照関係にある短音程を持つのはフリギアに相当する部分であります。

とはいえ、我々は長調の対照関係という「短」の世界としてフリギアを聴く訳ではありません。こうした体系を能々繙くと、実は厳密に表裏一体の様に成立している訳でも無いのであります。然し乍ら、長調の完全な対照関係にある短音程を持つ旋法がフリギアに重心があるという風に考えると、長調の情緒というのは旋律的には主音に重心があり、短調では属音(つまりエオリアのV度上の旋法であるフリギア)に重心があるかの様に旋律が纏い付く重心があるのはあらためて深く首肯し得る物です(※この重心は終止感とは異なる)。

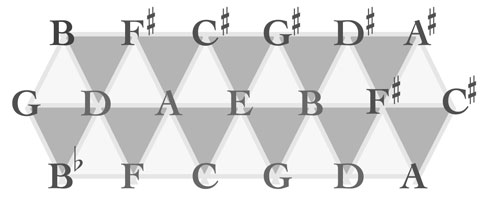

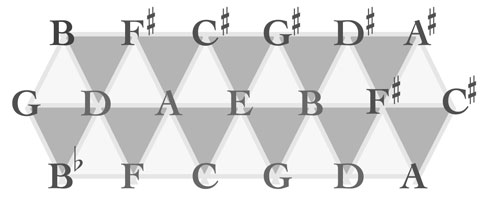

これらの例に見られる様な、長調と短調に備わる調的重心があるからこそ下方倍音列という思弁的な「轍」も形成する事が可能となり、結果的にTonnetzという網目の法則性に収束される訳です。

私が何を述べたいのかというとつまり次の様な事です。《長三度と短三度との明確な境界がない以上、人間は「短調」的な旋法の薫りを他の音程から見出して来て、それを「移調、または移高」する様に使いこなしたという風に考える》というのが妥当だと思う訳です。当初はドリアもしくはエオリアから短旋法的な情緒を体得し、いつしかそれを「移調」または「移高」する様にして主音を共有する様になったのではなかろうかと私は考えているのであります。

仮にも、長和音と短和音の双方が対照関係にあり各々の情緒の根源が低次の倍音列で隣接し合う単純構造にあるとするならば、音響学方面から見ても両者は音程比は同じ場所に現れて然るべきでしょう。しかし実際にはそうではない。故に、長調が「昼」であっても短調は決してその対照候補となる「夜」ではないと考えるのが私の思う所なのです。

灰色とは何色の事なのか実際にご存知の方は意外にも少なくなってしまう事でしょう。灰色とは黒の密集度に依って決まるだけであり点描的な黒なのですが、黒という色はあらゆる色が無い状況で生ずる物なのです。「梅鼠色」というのは、黒と白が互いに点描的に介在する事で差異が生じて出来た灰色に対して赤色が淡く交わるという状態であると言えるでしょう。ですから色というのは黒以外である物が純然たる色という訳です。

白というのは凡ゆる色が交わった状態なので、長調を白として良いのかどうかは本来なら不適当でありましょう。ホワイト・ノイズが「白」で無音が「黒」であり、ホワイト・ノイズから音階的に聴こえる音をオクターヴ内で都合良く旋律として聴こえて来る7音を抜萃して、それらが順序を変えれば別の組織に聴こえるだけというのが「音楽の色」であるとも言えるでしょうから、長調と短調とは本来対照関係にある物ではないと考える訳です。実際、人間が認識できる色の範囲は1オクターヴよりも僅かに狭い訳です。低い振動数の光は赤に寄り、高い振動数は青→紫に依る訳です。最近は紫外線領域も色として捉えられる網膜組織を持つ人の例があると言われておりますが、多くの人が備えているであろう「長・短」の関係は実際には異なる物だと言いたい訳です。

下方倍音列というのは何度も私は取り上げておりますが、つい最近取り上げた例では漸くヴァンサン・ダンディーの『作曲法講義』の例を引き合いに出しつつ、そうした「60倍」の尺度を以て解釈するアイデアの素はオイラーのそれに基づいた物だと述べたのは記憶に新しい所でありましょう。オイラーが音楽の情緒について如何斯う指摘するかの議論は亦別なのです。思弁的にしか思い付かない様な関係でも同列に引っ張って来れる因果関係をきちんと繙いて尺度を与えて判り易く解説している所を踏まえるだけで良い訳です。殆どの人は、長調と短調というのが同軸レベルで生じなければいけないと思い込んでいる所から短調の始原は何処にあるのか!? という真理を説明づけられずに居るだけの事なのです。

アフリカから到来した人間の耳には短調とて、長調の特定の音が「オルタレーション」する旋法の様に聴こえたのでありましょう。ですからブルーノートでの7・5・3度を発生させたのであると言えます。この辺りはガンサー・シューラーの『初期のジャズ』に詳しいので参考にしてもらいたい所でありますが、私が述べていた事は、長調の「ド レ ミ ファ ソ ラ シ」の音組織の「ミ」だけが半音低くオルタレーションさせるという音組織「ド レ ミ♭ ファ ソ ラ シ」が生じた時、結果的にこれは「ラ シ ド レ ミ ファ♯ ソ♯」という風にどちらもメロディック・マイナーの音組織が互いに移調しているものの、階名の違いから判る様に別の意図があって旋法が生じていると考えて欲しいが故の見方なのです。「ド レ ミ ファ ソ ラ シ」から「ミ」だけが半音下がればそれはメロディック・マイナーじゃないかと言われれば確かにそうですが、西洋音楽での旋律的短音階は、導音欲求時に導音と第6音が増二度となってしまう事を「均した」臨時的変化で生じさせる物であるので、導音欲求を起す必要のない機能(即ちドミナント以外)の情緒の際には自然短音階の音組織を使うという状況であり、「常にド レ ミ♭ ファ ソ ラ シ」の状態の事ではないのは明白です。

とはいえ西洋音楽界隈に於いても短和音の完全協和音程(=第5音)を共有する様にして上方に長和音を積むという和音「ラ ド ミ ソ♯ シ」という様に見られる音など20世紀になると多用される訳です。つまり「ラドミ」と「ミソ♯シ」という和音。内声に生ずる5度音程内では更に「ドミソ♯」という増和音を見付ける事も出来る訳です。若しもこれに「レ」を積んだら長・短・増・減という4種の和音を内在させる事に成功する訳ですが、和音というのは完全和音は「長・短」という2種だけであり、他は「変化和音」なのでジャズ/ポピュラー体系で知られる様な「長・短・増・減」がトライアドの凡てでは無いというのも述べていたのは、今回こうした事を語る為の示唆であった訳です。

また、主音を共有した事で結果的に短旋法的情緒に磨きをかけたのであれば、短三度よりも狭い微小音程の情緒などもまだまだ発展する余地はあるでしょう。実際にはジャズのブルーノートで生ずるブルー3度は長三度よりも微小音程的に狭い音で短三度よりも広かった物が12平均律に取り込まれ&均され、結果的に半音変位というオルタレーションとして均されていった訳ですから、三度音程に備わる中立音程などの微小音程の情緒はまだまだ開拓される余地は充分あるかと思います。

例えば純正律というのは、その音組織での主要な和音が揺ぎなく響く為に構築されていますが、それを「線的」に弾くと各音程は「歪つ」で不等な旋律となる訳ですが、微小音程に慣れた人はその歪つさを使う例も少ない乍ら世に存在するという事を踏まえた上で次の事をあらためて念頭に置いていただきたいのです。

純正律は音程比率の面で見れば平均律よりも優位ではあるものの、必ずしもその優位性は音程を協和的に聴く事ばかりに作用するわけではないという風に捉える事が重要なのです。前にも述べておりますが三全音という悪魔の音程とやらも、その音程が複数組み合わさった時の不協和音は神にも等しい地位を得るのですからね。

そこでヒンデミットが登場します。結論から言えばヒンデミットは「特定の純正音程」に新たなる調的構造の可能性を見出した上で現状の長調・短調の組織を反駁しております。音楽家の中では結合差音に依る影響を非常に鋭く観察している作曲家の筆頭に挙げる事の出来るひとりでありますが、ヒンデミットの反駁の内の特に下方倍音列に関しては、低次の倍音列に短調組織が現れない事への反駁であり、本来ヒンデミットは19等分平均律を提唱する為にそうした反駁があったのだという事を知っておく必要があります。

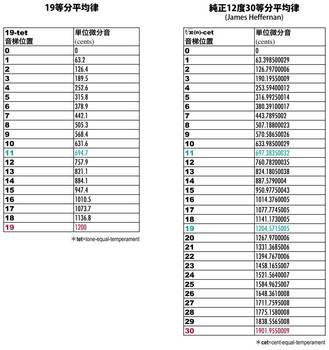

私は当初からヒンデミット著『作曲家の世界』にて氏が推奨している「19平均律」をジェイムス・ヘファーナンの物と同一視して解釈していた過ちを茲で訂正しなければなりません。過去にもTwitterにて呟いていた事を思い出した為あらためてこの様に訂正しているのでご容赦の程を。

扨て、ヘファーナンのそれの実際は「純正12度30平均律」であります。3の30乗根である為、オクターヴ位置が僅かにずれる事を許容するならば「見做し19平均律」とも見て取れる訳でありますが、19単位音梯を見て貰えれば判る様に4.57セント程オクターヴより高い訳ですので、これはオクターヴを繰返さない螺旋音律として見做し得る直線平均律法に括られる体系の側にあります。他方、ヒンデミットが本来推奨していた19等分平均律はオクターヴを等しく19等分する物であり、オクターヴは「絶対完全協和」であるのでズレが生ずる事は無いのです。

何れの音律でも完全五度に近似する音梯は色を変えておりますが、19平均律の方は絶対完全協和音程を犠牲にはしないものの、純正完全五度と純正長三度を犠牲にしているのはお判りの事でありましょう。但し、犠牲にしているとは雖も5度や3度音程に相当する物は12平均律よりも純正音程側に配慮しているのは純正12度30平均律にも見られる特徴となっている訳です。

これらの音律はどちらも三分音体系に寄り添い乍ら作られている事も理解する事が出来るでしょう。7次倍音と13次倍音を近似的に三分音体系に取込み乍ら、純正三度と三分音体系との音梯差が11次倍音との差異で四分音にも近似する様になるという見渡しで音律を俯瞰出来る様になるという狙いがあるのは明白でありましょう。先人のハーバやブゾーニも視野に入った上で「低次の」自然七度体系をも取り込もうとする狙いがあっての事です。

こうした音律の発展を阻んでいるのは現今の人々の耳がそうさせているのではなく、鍵盤楽器の普及と発達に依る物と、新たな音律の体得があまりにも馴染みにくい(体得が難しい)というのが大きな原因であると言えるでしょう。

とはいえ、新たな音律というのは旋律的な情緒が更に発展するというよりも、和声的色彩の引力から生じて旋律が精緻に構築されていくという可能性を視野に入れた体系である事には疑いの無い所でありまして、和声面での追究と開拓が無い限り多くの人は手を倦ねてしまうのは仕方の無い所だと思います。

そうした「未来への可能性」を示唆した上で、ヒンデミットは短調という事に拘泥せぬまま下方倍音列が単なる「虚構」であるかの様に断罪してしまっているのは結果的に短和音由来の音程比を低次に持って来れないからであります。しかも、ヒンデミットの場合は下方倍音列の音脈を態々同列に持って来る見渡しをする為に、次の様に仮想的な虚像を視野に下方倍音列を批判するのであります。

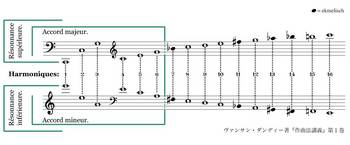

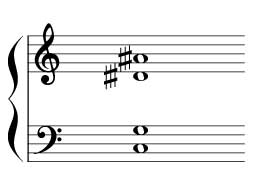

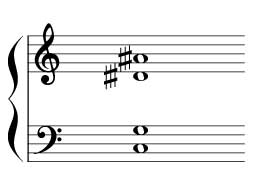

この譜例ではヘ音記号側の最低音c音が振動数「1」を示すものです。即ち上方に4:5:6の振動数比として「ド ミ ソ」を得るという物。

ヒンデミットの用意するこの譜例は更に判り易く、つまり上方倍音列で生じた「ド ミ ソ」の音域にて短和音組織が「ド ミ♭ ソ」が作られる様にして下方倍音列としての根拠を得るには結果的には譜例の様に上方にg音を基本として見立てなければ成立し得ない物であり、c音が規準であった物が、短和音形成の為に規準とする音がg音に替わるのは如何な物か!? としてこの思弁的な方面を斥ける訳であります。

能く我々が目にする下方倍音列の例というのは次の様な譜例であります。この譜例はプリーベルク著『電気技術時代の音楽』の例に倣った物ですが、以前私が文章にて例示したヴァンサン・ダンディー著『作曲法講義第1巻』内のそれとは異なる点がお判りになっていただけるでしょうか!?

ヒンデミットもプリーベルクの例は何れも下方倍音列が思弁的領域である為に、基本音の音高を動かしている訳です。譜面の都合上「見易さ」を加味して、結果的にオクターヴを動かしたり(プリーベルクの例)、移調させたり(ヒンデミットの例)するのは意味は同じとばかりに動かしている訳です。

オイラーが60の最小公倍数を与えて下方倍音列の観察に役立つという事はつい先日述べた事なので記憶に新しい事でありましょう。オイラーのそれに倣ったと迄は銘記されていない物の、基本音の位置を変える事なく判断できる解説が非常に判り易くなっているのがヴァンサン・ダンディー著『作曲法講義第1巻』という訳です。

ヒンデミットの解説のそれが結果的に「移調」になっている事を思えば、次の様な、フーゴー・リーマンのTonnetzの中に見られる「Nリレーション」(Novenverawandt)という音組織を得るつまり、ハ長調の音組織が鏡像になるのはヘ短調の音組織という物と同一の物になりますが、ヒンデミットは調性への確固たる重心の向き方や結合差音が介在する事での和声的な明澄度をきちんと把握する必要があると解く為に、この様な反駁となる訳です。

因みに、ディエニ著『生きている和声』にて語られる「下行共鳴」も対称性の形を重視して語る為、e音を基軸に据えて下方倍音列を語る物で、これはダンディーのそれと同様にe音を基軸とした物でTonnetzとして見た場合は 'Relative transformation' という事になります。

ヒンデミットに従うならば、下行倍音列を語る際は基本音もc音として見て下方倍音を作るべきで、ヒンデミットの場合は思弁的な短和音の構成音を上方倍音列と等しい音域に置こうとする為自ずと上方にg音を生じてから見る事となり、抑もc音とg音という風に音程位置が異なる所から同一視は出来ないと述べている訳です。これらに就いての私の意見は後ほど詳述します。

扨て、短調という世界は溷濁の世界。しかも和声が発達していなかった時代はドリア調。和声が発達して行くとドリア調の特性音の音をⅣ度上の和音で存分に活かしてⅤ度では導音欲求を起して解決する。するとⅤ度上での導音欲求でドリアンの音組織第7音は半音高められる訳で、ジャズ的視点で見ればⅤ度上でメロディック・マイナーにモード・チェンジと同等となる訳です。これはフォーレ終止です。

ジャズでのモードの取り扱いはモード上のⅤ度のそれを稀釈化させて使う為導音欲求を起させません。これが西洋音楽界隈での変格旋法の取り扱いと異なる物ですが、ジャズ的視点で見た時の局所的に表れる音組織の変化というのはとても重要な変化である訳です。

例えば「ド レ ミ ファ ソ ラ シ」の「ミ」だけが「ミ♭」へ半音下がった「ド レ ミ♭ ファ ソ ラ シ」が結果的に「ラ シ ド レ ミ ファ♯ ソ♯」であるならば「移調」に等しい訳です。但し「ミ」を半音低く採ろうとして下がった音を総じて「短調」という風な薫りで感じていなかったジャズ側の先人に拍手を送るべきではなかろうかと思う訳です。

ですから旋法的意味合いでは「ド レ ミ♭ ファ ソ ラ シ」≠「ラ シ ド レ ミ ファ♯ ソ♯」であるべきで、前者のそれがたとえ「ミ♭」という半音下がったものだとしてもそれを短調の情緒として捉えないというそれを意識するという事は、「長三度と短三度の境界」という物が実は明確でないというヒンデミットの論のそれを充分裏付けるのに、ヒンデミット自身が下方倍音の反駁の為に「移調」してしまうのです。これは先の例をノット・イコールで見る事ではなく等しく見る事になってしまい、

「ド レ ミ♭ ファ ソ ラ シ」=「ラ シ ド レ ミ ファ♯ ソ♯」

としてしまう自己矛盾になってしまうのです。無論この自己矛盾というのは現今のジャズの用法を視野に入れた解釈で以て解決すべき視点が基となっている訳ですが、こうした矛盾の先にあるものはヒンデミットの論に信憑性が無いという事では全く無く寧ろ逆でして、多くの人達がこれまで短調組織のそれに「移調」「移高」を伴わせている事から判る様に、本来は長調と短調は表裏一体的に見つめる物ではなく、短調的な情緒は人間が器楽的経験に依って培わせた音調的変化に伴う情緒の変化なのだと私は結論付けたい訳です。

茲での「音調的変化」の「音調」とは、加齢によって聴覚器官の有毛細胞の老化や化学物質(薬剤など)の蓄積に依って起る有毛細胞の欠損やらに依って生ずる、ピッチ判断の変化に用いる「音調」という言葉ではありません。単なる音高判断の「音調」なので「音調的」と使っている訳です。

これらの例の様に、長音程の対照性の立場が短音程だとしたら、長音階の対照関係にあるのは「フリギア」になってしまいます。ですから「長・短」というのは表裏一体でも何でもない訳でして、古楽からバロック期までの短調の素顔はドリアが正統だった訳ですからドリアという上から唄っても下から唄っても音程差は同じという対称的構造という物も腑に落ちる所があります。

ですから、下方倍音列はまやかしでもなんでもなく、意識に現れる思弁的な「轍」は音楽的な台本を書き進めて行く上で必ず使われて行く拡大された領域だった訳です。それは実際に「転調」という、半音階を駆使して凡ゆる所へ調性を変える技法として活用されていった訳であります。勿論これに貢献したのが「音律」の熟成であった事に異論を唱える人は居ないでしょう。

音律の熟成とは、結果的に平均律という風に均していった世界観の事であります。純正律を礼賛するものは「五度」「三度」の協和性ばかりに拘泥しますが、平均律とて完全八度は見過ごしていない訳です。しかし「洗練」された音律はオクターヴをも無視します(笑)。ヘファーナンのそれがなぜオクターヴを跳越する直線平均律法なのか、そういう意図も踏まえた上で、三度や五度に拘泥して純粋な物とまで信奉する輩が自然七度には無頓着なのか!? それならばそれらをも熟成させた上で自然七度や自然十一度や三分音律も視野に入れた上で皆が円く収まる様にして音律を開拓した時に、三分音と四分音体系を得られる様になるというのも皮肉な所であります。

先の19平均律と純正12度30平均律のそれらに於いて、三度や五度に相当する音の周辺の考え抜かれた音脈であろう音の精緻さには今も猶瞠目する点があると思います。但し、和声的な色彩として三分音体系よりも四分音と自然七度が視野に入っている方が今となってはごく「自然」なのかもしれませんが。

これらの事から察するに、決して下方倍音列がオカルトなのではなく、長調の対照関係として短調としてしまう所がオカルトでありまやかしであると私は常々感じている訳であるのです。短調の多様さはこんな物ではないという点に深い器楽的素養など必要もない位に理解に容易い実例ではないかと思うのであります。

根拠に無関係であるのに、己の欲求ばかりを増幅させてしまい深い根拠を知ろうとせずに己の理解の埒外となる方面を蚊帳の外に置くというのは小供ばかりでなく頑固な大人にも多い物です。先の様なオカルト扱いされてしまう側面という物にも往々にして在る事ですが、現今社会では科学的考察が進化して凡ゆる方面から細かく分析する事が可能です。処が音楽というのは物理的な振動数やらの方面は鋭く分析はできても、心理面に作用している「情緒」というのは科学的に解明されている訳でないのですね。長三度と短三度の間のどの辺りに情緒があるのか!? などという事が科学的な細かな数値を持ってしても判らないのに我々はその情緒を共感できている所に不思議は沢山つまっているのですが、科学的な解明を許さない方面というのは概して根拠を深く知ろうともしない身勝手な連中の「主観」を介在させてしまう向きがあるのです。

また、長調・短調やらの情緒が科学的に解明されていない以上、旧来から積み上げられて来た様式がモノを言う訳です。太古から脈々と受け継がれる叡智に価値が付けられる訳ですから、音の前に価値を重んじる人は、その価値に屈伏する事で至高の時を満喫できるタイプでありましょう。然しそれは本来の価値を正しく捉えた物ではなく、「主観」に大きく依拠している事はお判りかと思います。

主観が介在しやすい側面であるからこそ、主観を介在させぬ為の根拠を理解しつつ、それでも共有せざるを得ない情緒を堪能する事が本来の正しい姿勢であると思う訳です。短和音を聴かせたらどんな赤ん坊も泣き出して、ひとたび長和音を聴かせれば泣く子も黙るどころか喜び出すのでしょうか!? そんなスイッチは音にありません(笑)。

然しながら、ある音を聴いて言語のシラブル化を与えられてしまった人は、そのシラブル化がスイッチとして連動する為に音楽的判断として邪魔をする側面もあります。固着型の絶対音感保有者ですね。

先の、下方倍音列の多くの反駁に於いて基本の音高を移調・移高させている事でも明らかな様に、その多くは絶対的な音高には無頓着でありオクターヴは同一であるとする所にも矛盾を孕んだ指摘である訳で、楽音の移調や移高に対してそれ程無頓着であれる所に基本音が全く異なる見渡しのそれは本当に正しい物なのか!? という点をも疑わなくてはならない筈なのです。

こうした移調・移高の感覚があまりにも当然の様に看過されているならば、「閉塞したドミナント7thコード」を聴く事は出来ないのではないかと思う訳です。ドミナント7thコードが本来持って了っている磁場に耳が持って行かれてしまう作用ですね。これに背く様な感覚が他にも沢山ある訳ですから(こ」に首肯出来なければ「軍隊ポロネーズ」を嗜んだり理解する事は出来ない)。ヒンデミットがこういう感覚に無頓着だったという訳ではありません。ひとつの方面の反駁の為の例示の仕方は決して唯一無二の答ではないからです。

ヒンデミット自身『作曲家の世界』では次の様な論述もあります。

《鶏や牡牛に絶えず音楽を聴かせていると、彼等が卵を産んだり乳を出したりするのに良い効果があると言われている。〈中略〉今に何代もたつ中には、卵が変質して食べられなくなり、牛乳も牛肉も有毒になるにきまっている》

これを読めば、おそらく多くの人々は「ヒンデミットも非科学的な事を言うものだなあ」と感ずる事でしょう。まあ1世紀も経過していない時代でも非科学的な側面というのは得てしてこういう物でもありますが、実はヒンデミットは科学的な事例を引き合いに出す為に非科学的な事を述べた訳ではないのです。

先の発言の前には修飾的に、その対照的な意見として歎息している側面があるのです。それは国レベルでの音楽教育に於ける溜息交りの言葉があっての事なのです。

《音楽は本来は単に一種の刺戟として用いられるはずのものなのに、此処では人間が鎖で音楽にくゝりつけられて、それから逃れることが出来ないようにされているのである。我々は戦争に出て、独裁者や独裁主義と戦った。処が今我々は自分の家で奴隷となり最もひどい屈従に甘んじている》

ヒンデミットはこの言葉と同列に「人間は自分で自分を決定する権利を持っている」と語っていて、それは個人を尊重されずに猶太人迫害という実状に対しての言葉でありまして、よもや「人間は自分で自分を決定する権利を持っている」という言葉を、「人間は音楽を聴くに当って自分で決定する権利がある」と読み替えよう物なら本末顛倒であります。

つまり、主観ありきで個人尊重の下に音楽があるのではないと理解した上で、正しい音楽判断が出来て然るべきであろうという事の皮肉な訳です。

ヒンデミットの時代では音響測定面で言えば今と比べれば非科学的な側面はあるでしょうが、然しヒンデミットのそれはラモーやヘルムホルツを経ての根拠を述べている事であり、測定機器が著しい進化を遂げた現代でもラモーやヘルムホルツの地位を脅かす程音楽的作用はまるっきり変容を遂げたどころか、寧ろその正当性こそが露になっている側面がある位です。

もしかしたら、チャールズ・アイヴズの様なThere-quarter Tone(3単位四分音)を用いる事に匹敵し得る、長三度と短三度との間の中立音程が齎す「別の調性」的情緒の出現の過渡期に我々は存在するのかもしれませんし、長調と短調や12平均律のそれとは異なる新たな情緒が生まれる可能性はまだまだ残されているかと思います。その上で一義的な理解に短調組織を押し込めてしまうのはあまりに強引ですし、スティーリー・ダンの「ブラック・フライデー」にて短調方面で減四度が生ずるという例を挙げていたのも、こうした点を語りたかったが故の事でもあります。短調組織にて減四度という、一時的なオルタレーションであるとしてもそうした情緒の変化が起っている事の「新奇性」と実際に生まれ出た事の音楽の可能性にきちんと目を向け無ければならないと思う事頻りです。

この様にして、長音程がまるで「ジャズ/ブルースの世界の様に本位音度がブルー音度化した」様な物として短調の情緒が齎されているという風に捉えた場合、我々は通常平行短調にその音組織を求め、或いは長調上主音から得られる短旋法の近似的な形としてのドリアを見る事でこれらの組織から短旋法を会得するという風に考えれば、短調は決して長調の対立する形ではないという事を言いたい訳です。そこには後天的に「移調」という作業を知らずとも、ある決まった言葉を「AさんとBさん」という異なる人の発話の絶対的な音高が微妙に異なっても言葉の意味が同一であるという風に知覚する事と同様の事が器楽的方面では「移調」または「移高」なのであるという風に捉えて欲しいと私は冀う訳であります。

長三度と短三度との間に、スイッチの様に明確な情緒の境界が無いからこそ短調が齎す情緒は長音階組織の「濁り」のひとつであると考えるのが妥当だというのがこれまでの理論家や作曲家の言葉を総じて思い浮かべれば腑に落ちる物となるでしょう。ディミトリ・レヴィディスの言う基本音の下方五度に虚構の基本音を類推させる事で其處から生じる自然七度が擬似的に基の第4次倍音との短三度を生ずる「潜在倍音」の話題も以前に出した事がありましたが、倍音列にて同軸に短和音組織の音脈を与えるにはどれも「思弁」の領域を出ない物であります。

なぜ物心も付かない様な時から調性の「明暗」を感じ取るのかと言うならば、少なくとも我々は半音階を覚えずとも中心音的振る舞いに依る旋法的な旋律を獲得し、脳知覚的に見ればオクターヴが同一であるという風に認知しているからこそ音程は上下の6半音の種類を獲得するだけで密集位置での凡ての半音階を体得するに過ぎない。この脳レベルで音程知覚の種類が少なく済む体験こそが、調性判断を自覚する事なく体得できる事で長調・短調の情緒が「自然の摂理」かの様に感ずるのだと私は考えております。

先の下方倍音列は本に依って呼び名は少々変わります。「下行倍音列」「下倍音」「下行共鳴」「下部和声共鳴」などと述べられて居りますが、多くの例を一即多にして挙げてみると如実に判りますが、下方倍音列を支持している人達の例示の仕方は、鏡像関係(上下の対称形)が確認できるならば移調・移高を伴っていても同等と見做しているのであり、又それを支持しない者は今回ヒンデミットでありましたが、虚構となる方面の基本音が同一でなければならないとする2通りの見方がある訳で、これらの件から推察出来る事は前者は相対音感的作用(移調)を前提としている為に何の疑問もなく移調・移高をするという事。他方、後者の場合は絶対音感保有者が音高そのものに拘る状況に酷似しており、この様な捉え方で聴かれた場合、総体的な物事の捉え方は是認される訳はないでしょう。

ヒンデミット自身の備える音感を如何斯う言うつもりは毛頭ありません。相当鋭敏な能力を備えているであろうヒンデミットはいつしか「短調の始原性」に捉われてしまっていると思うのです。ヒンデミット自身、自著に「長三度と短三度との間に明確な情緒の境界は無い」と断言している以上、長調の第3音が中立音程である様な特殊な音組織も是認する必要はあるかと思います。それを長調寄りか短調寄りで聴くのかはこれも亦明確な答は出ずに、主観的な物になってしまう訳です。

耳が「溷濁の側」を是認した状況というのは、長音階を直視せずに主音以外の音を中心音として振舞わせて他の旋法的に聴かせる様な情緒として捉えるからに過ぎないでしょう。私が少し前にリップス/マイヤーの法則を取り上げる際にヨナ抜き音階の5種類夫々の旋法の内、短旋法的振る舞いを持つ溷濁感のある物を例示した事がありましたが、「溷濁の側」を態々聴くというのはそういう事です。つまり長音階という、全音階を直視しない事から生ずる斜に構えた捉え方が他の旋法的な聴き方として強化され、それが次第に移調・移高という風に変容していくという事から音楽的経験を脳は「宿主」の好き嫌い以前に経験を蓄積していくのだと考える事が出来るのです。

無論、楽音の知覚から生じた移調・移高は、基(原調)となる主音の完全協和音程方向(つまり上属音か下属音)に新たなる移調・移高先の調域として見立てる欲求が強く作用する事は言うまでもないでしょう。ですから、絶対音高感の強い人が原調から半音上・半音下の調へ移調させられると、その主音を導音またはナポリタンのⅡ度(主音より半音高い音高という意)という風に聴くよりも、原調の余薫を強く捉えたままに唱えてしまう人が多いかと思います。完全協和音程方面への移調だと協和感が移調をスムーズにして呉れる事の方が多い筈です。

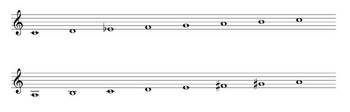

概して人間の耳は既知の体系に準えて聴取しようとして、本来聴いた音を態々歪めて(均して)まで記憶する事もあれば、耳が持つ共鳴作用から、本来無い筈の基底側の音を瞬時に類推して聴く事もあります。この後者の場合は喩えるならば振動数が「7:12:16:20」という響きに対して、次の譜例左の様に聴く筈です。上声部の長和音を既知の音律に準ずる音に靡き、基底音が音律から外れた音(32セント程低い)として聴く訳です。これは何も倍音列が耳の共鳴作用と合致してしまった為の事ではなく、基底音が必ずしも既知の体系の音律に充当されて靡いてしまう訳ではないという事を意味する訳です。言い換えれば、もしも基底音が既知の音律体系に靡いてしまって聴取してしまったら、上声部は譜例右の様に1単位六分音ほど高い長和音として聴取しかねないという事になってしまう訳で、決して基底音が絶対的に既知の音律に靡くという事はない訳です。

とはいえ微小音程の聴取能力の熟達に甘ければ、本来ズレてしまっている微小音程も半音階に脳内で均して記憶してしまう事はあるかもしれません。とはいえ先の譜例左の様に、上声部を優位に聴く事で基底音を自然七度として成立してしまったとしても、そこからミッシング・ファンダメンタルとして虚構の下方に備わる音が聴こえて来るという訳でもありません。類推する時は倍音列に準じた近い体系で類推可能でありましょうが。

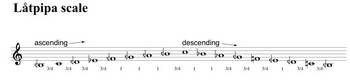

基底音が必ずしも既知の音律体系に靡くものでは無いからこそスウェーデンにはロートピーパという微分音程の音階が存在する訳ですね。

これらの事を踏まえた上で、我々の耳というのは共鳴に敏感であるけれども、其の後のプロセスであるピッチの記憶が主観として実直に習得したり歪めたりする訳です。この記憶のゆらぎというのは音律や調弦というチューニングに対しての相対的な能力の習熟度に依って変わって来る事であるのは間違いありませんし、経験豊かであっても市販薬の化学物質によってピッチ能力が変化して了う事もあります。

主観に依っても歪められてしまうならば絶対的な音高感とは何か!? 絶対音感というのは特定の音に対するシラブル化ですから絶対的なピッチに敏感である訳でも無いのであります。その上で各人の「相対的な」音感に依って歪められたり(≒移調を意味する)する解釈に基づいて短調系統の多くの論を目にするというのが実際な訳であり、短旋法の本当の姿はこれも亦ヒンデミットの言う通り、長旋法の「曇った」音であると決定付ける事が出来るでしょう。

ヒンデミットのそれは、下方倍音列の反駁の仕方が一義的な見方に嵌り過ぎて疑問を抱く事があるのだけれども、下方倍音列がどういう物であるのか!? という事をきちんと知っていればヒンデミットの言葉が実測に即した正しい物であるという事もあらためて理解できる訳です。我々は、短調が齎す情緒をなにゆえ身につけたのか!? というプロセスをきちんと知っていれば宜しいのではないかと思う訳です。トニカの地位は実際には揺らぐ事はなくとも聴者から正視させぬ様に振る舞う時、「変格」としての横顔を見せるのですが、その見せ方に吾々は「魅せられる」訳でありますね。

「短調」という音組織は、長音階の音組織に在る「長・短」という音程構造とは異なる和声的・旋律的関係が関与して成立する為其處には雌雄関係にも似た異なるコントラストが生ずる物です。

短調が導音欲求さえ起しさえしなければ主要三和音は長調のそれと違い総てが短和音の体を為します。とはいえ短調は、旧くは自然短音階というエオリア調として使われたのではなくドリア調で唄われ、和音が体系化した時には終止の際は長和音で終止する事を求めれられ、結果的に終止和音が同主調の主和音にすり替わる様に使われる事でピカルディ終止を伴うという風な「可動性」を伴って発展した世界観と情緒なのであります。その後の短調というのはもっと多様性に富んで、ジプシー調も採り入れたりⅤ度の導音欲求を起さない静的な物にも変化したりなど、今猶短調の世界の可動性は目を瞠る物があります。

— 左近治 (@sakonosamu) 2017年2月26日

それらの世界観を和声的な世界観で俯瞰して見た場合の短調の世界観とやらは、ドリア調が使われる場合は和声が無い時代であったとはいえそれを和声的にはⅣ度の時にもサブドミナント系列の和声的な薫りは短和音ではなく長和音のサブドミナントという振る舞いが無ければドリア調の音組織は自然短音階として使う事になってしまい、茲では結果的に、「下属和音の長和音化」を充てる解釈が望ましくなる訳です。

他方、短調の終止和音が同主調の長和音を使う形を採らざるを得ないピカルディ終止はトニカ(トニック)という「主和音の長和音化」という可動性を伴う事となります。

それらに加えてⅤ→Ⅰという進行に於いて解決の為に必要な「導音欲求」が使われる為、短調のⅤ度上の属和音は長和音化するという可動性もある。つまり短調という世界観を俯瞰した場合、和音の各機能は某かの可動的変化を起している訳で、長和音という響きを活用し、短調という組織は非常に複雑な形態を採っているのであります。こうした複雑さが短調の「溷濁」感を強め、長和音が入る事で長和音としての「偽りの」変化がコントラストを強めているのでもあります。

前回のブログでは坂本龍一を取り上げていた事もありあらためて述べてみる事にしますが、ミュージック・マガジン2016年2月号では宗像明将の記事にて2015年の沖縄タイムスでのインタヴューの件なども触れていたりします。この沖縄タイムスでのインタヴューにて坂本龍一が語っていた事の重要なキーワードのひとつが「短調」であったと私は振り返る訳ですが、短調というのをあらためて振り返ってみると、能くもまあ可動的な変化を起して多彩な変化を起こして曲を構成している訳です。

処が「長」という世界観からの対比として見た時の「短」というのは、これを能々観察してみると上方倍音列上には隣接する音程比としては現れて来ない(「10:12:15」という風に遠い)。長和音を形成するための簡単な整数比は「4:5:6」という風に現れるのに、短和音を形成し得る音程比となると隣接して現れて来ないのであります。無論「3:5」を転回すれば現れますが、主音から同軸上に現れて呉れないのが短調の音組織で、これは物理学者をも巻き込んで今もそれは答は得られていない物であります。

ヒンデミットは自著『作曲の手引』の中で、《長調および短調をもたらす様な情緒が長三度と短三度の音程の中にどう存在しているのか!?》という風に調べてはみた物の其處に決定的な境界などは無いと明言しておりますが、確かに謂われてみれば、どの辺りで長音程という明るさと短音程という暗さが在るのかは判然としない物です。長三度よりも微小音程で広い音程でも明るさはありますし、短三度と長三度の間の微小音程となる中立音程に於いても明るく感じたりしますし、短三度よりも微小音程的に狭い音程にも暗さを感じますし、二度音程に近付いているにも拘らず「短三度的」情緒をまだまだ感じさせたりする物です。

長二度よりも1単位四分音(=50セント)高い謂わば増二度音程を用いて3単位四分音を用いたのはチャールズ・アイヴズですが、純正長三度とて平均律長三度よりは狭い訳ですからそれを前提とすると、「明るさと暗さ」という境界は確かに存在しないのは不思議な側面ではあります。c音から上下に250セントとなる音程を配置し、下方の250セント離れた重嬰イ音よりも更に250セント下方に完全五度音があるという風にも見做す事ができる音響的作用も秘めて居りますが。

「長・短」という判り易い雌雄関係を作り出したからが故に長調・短調という風に明確化させてはいるものの、長調の音組織に備わる「長音程」凡ての対照関係にあるのが短調の音組織ではありません。何故なら短音階に備わる短調上主音は「長二度」であるからです。次の譜例の様に、長音程のそれらが総じて対照関係にある短音程を持つのはフリギアに相当する部分であります。

とはいえ、我々は長調の対照関係という「短」の世界としてフリギアを聴く訳ではありません。こうした体系を能々繙くと、実は厳密に表裏一体の様に成立している訳でも無いのであります。然し乍ら、長調の完全な対照関係にある短音程を持つ旋法がフリギアに重心があるという風に考えると、長調の情緒というのは旋律的には主音に重心があり、短調では属音(つまりエオリアのV度上の旋法であるフリギア)に重心があるかの様に旋律が纏い付く重心があるのはあらためて深く首肯し得る物です(※この重心は終止感とは異なる)。

これらの例に見られる様な、長調と短調に備わる調的重心があるからこそ下方倍音列という思弁的な「轍」も形成する事が可能となり、結果的にTonnetzという網目の法則性に収束される訳です。

私が何を述べたいのかというとつまり次の様な事です。《長三度と短三度との明確な境界がない以上、人間は「短調」的な旋法の薫りを他の音程から見出して来て、それを「移調、または移高」する様に使いこなしたという風に考える》というのが妥当だと思う訳です。当初はドリアもしくはエオリアから短旋法的な情緒を体得し、いつしかそれを「移調」または「移高」する様にして主音を共有する様になったのではなかろうかと私は考えているのであります。

仮にも、長和音と短和音の双方が対照関係にあり各々の情緒の根源が低次の倍音列で隣接し合う単純構造にあるとするならば、音響学方面から見ても両者は音程比は同じ場所に現れて然るべきでしょう。しかし実際にはそうではない。故に、長調が「昼」であっても短調は決してその対照候補となる「夜」ではないと考えるのが私の思う所なのです。

灰色とは何色の事なのか実際にご存知の方は意外にも少なくなってしまう事でしょう。灰色とは黒の密集度に依って決まるだけであり点描的な黒なのですが、黒という色はあらゆる色が無い状況で生ずる物なのです。「梅鼠色」というのは、黒と白が互いに点描的に介在する事で差異が生じて出来た灰色に対して赤色が淡く交わるという状態であると言えるでしょう。ですから色というのは黒以外である物が純然たる色という訳です。

白というのは凡ゆる色が交わった状態なので、長調を白として良いのかどうかは本来なら不適当でありましょう。ホワイト・ノイズが「白」で無音が「黒」であり、ホワイト・ノイズから音階的に聴こえる音をオクターヴ内で都合良く旋律として聴こえて来る7音を抜萃して、それらが順序を変えれば別の組織に聴こえるだけというのが「音楽の色」であるとも言えるでしょうから、長調と短調とは本来対照関係にある物ではないと考える訳です。実際、人間が認識できる色の範囲は1オクターヴよりも僅かに狭い訳です。低い振動数の光は赤に寄り、高い振動数は青→紫に依る訳です。最近は紫外線領域も色として捉えられる網膜組織を持つ人の例があると言われておりますが、多くの人が備えているであろう「長・短」の関係は実際には異なる物だと言いたい訳です。

下方倍音列というのは何度も私は取り上げておりますが、つい最近取り上げた例では漸くヴァンサン・ダンディーの『作曲法講義』の例を引き合いに出しつつ、そうした「60倍」の尺度を以て解釈するアイデアの素はオイラーのそれに基づいた物だと述べたのは記憶に新しい所でありましょう。オイラーが音楽の情緒について如何斯う指摘するかの議論は亦別なのです。思弁的にしか思い付かない様な関係でも同列に引っ張って来れる因果関係をきちんと繙いて尺度を与えて判り易く解説している所を踏まえるだけで良い訳です。殆どの人は、長調と短調というのが同軸レベルで生じなければいけないと思い込んでいる所から短調の始原は何処にあるのか!? という真理を説明づけられずに居るだけの事なのです。

アフリカから到来した人間の耳には短調とて、長調の特定の音が「オルタレーション」する旋法の様に聴こえたのでありましょう。ですからブルーノートでの7・5・3度を発生させたのであると言えます。この辺りはガンサー・シューラーの『初期のジャズ』に詳しいので参考にしてもらいたい所でありますが、私が述べていた事は、長調の「ド レ ミ ファ ソ ラ シ」の音組織の「ミ」だけが半音低くオルタレーションさせるという音組織「ド レ ミ♭ ファ ソ ラ シ」が生じた時、結果的にこれは「ラ シ ド レ ミ ファ♯ ソ♯」という風にどちらもメロディック・マイナーの音組織が互いに移調しているものの、階名の違いから判る様に別の意図があって旋法が生じていると考えて欲しいが故の見方なのです。「ド レ ミ ファ ソ ラ シ」から「ミ」だけが半音下がればそれはメロディック・マイナーじゃないかと言われれば確かにそうですが、西洋音楽での旋律的短音階は、導音欲求時に導音と第6音が増二度となってしまう事を「均した」臨時的変化で生じさせる物であるので、導音欲求を起す必要のない機能(即ちドミナント以外)の情緒の際には自然短音階の音組織を使うという状況であり、「常にド レ ミ♭ ファ ソ ラ シ」の状態の事ではないのは明白です。

とはいえ西洋音楽界隈に於いても短和音の完全協和音程(=第5音)を共有する様にして上方に長和音を積むという和音「ラ ド ミ ソ♯ シ」という様に見られる音など20世紀になると多用される訳です。つまり「ラドミ」と「ミソ♯シ」という和音。内声に生ずる5度音程内では更に「ドミソ♯」という増和音を見付ける事も出来る訳です。若しもこれに「レ」を積んだら長・短・増・減という4種の和音を内在させる事に成功する訳ですが、和音というのは完全和音は「長・短」という2種だけであり、他は「変化和音」なのでジャズ/ポピュラー体系で知られる様な「長・短・増・減」がトライアドの凡てでは無いというのも述べていたのは、今回こうした事を語る為の示唆であった訳です。

また、主音を共有した事で結果的に短旋法的情緒に磨きをかけたのであれば、短三度よりも狭い微小音程の情緒などもまだまだ発展する余地はあるでしょう。実際にはジャズのブルーノートで生ずるブルー3度は長三度よりも微小音程的に狭い音で短三度よりも広かった物が12平均律に取り込まれ&均され、結果的に半音変位というオルタレーションとして均されていった訳ですから、三度音程に備わる中立音程などの微小音程の情緒はまだまだ開拓される余地は充分あるかと思います。

例えば純正律というのは、その音組織での主要な和音が揺ぎなく響く為に構築されていますが、それを「線的」に弾くと各音程は「歪つ」で不等な旋律となる訳ですが、微小音程に慣れた人はその歪つさを使う例も少ない乍ら世に存在するという事を踏まえた上で次の事をあらためて念頭に置いていただきたいのです。

純正律は音程比率の面で見れば平均律よりも優位ではあるものの、必ずしもその優位性は音程を協和的に聴く事ばかりに作用するわけではないという風に捉える事が重要なのです。前にも述べておりますが三全音という悪魔の音程とやらも、その音程が複数組み合わさった時の不協和音は神にも等しい地位を得るのですからね。

そこでヒンデミットが登場します。結論から言えばヒンデミットは「特定の純正音程」に新たなる調的構造の可能性を見出した上で現状の長調・短調の組織を反駁しております。音楽家の中では結合差音に依る影響を非常に鋭く観察している作曲家の筆頭に挙げる事の出来るひとりでありますが、ヒンデミットの反駁の内の特に下方倍音列に関しては、低次の倍音列に短調組織が現れない事への反駁であり、本来ヒンデミットは19等分平均律を提唱する為にそうした反駁があったのだという事を知っておく必要があります。

私は当初からヒンデミット著『作曲家の世界』にて氏が推奨している「19平均律」をジェイムス・ヘファーナンの物と同一視して解釈していた過ちを茲で訂正しなければなりません。過去にもTwitterにて呟いていた事を思い出した為あらためてこの様に訂正しているのでご容赦の程を。

扨て、ヘファーナンのそれの実際は「純正12度30平均律」であります。3の30乗根である為、オクターヴ位置が僅かにずれる事を許容するならば「見做し19平均律」とも見て取れる訳でありますが、19単位音梯を見て貰えれば判る様に4.57セント程オクターヴより高い訳ですので、これはオクターヴを繰返さない螺旋音律として見做し得る直線平均律法に括られる体系の側にあります。他方、ヒンデミットが本来推奨していた19等分平均律はオクターヴを等しく19等分する物であり、オクターヴは「絶対完全協和」であるのでズレが生ずる事は無いのです。

何れの音律でも完全五度に近似する音梯は色を変えておりますが、19平均律の方は絶対完全協和音程を犠牲にはしないものの、純正完全五度と純正長三度を犠牲にしているのはお判りの事でありましょう。但し、犠牲にしているとは雖も5度や3度音程に相当する物は12平均律よりも純正音程側に配慮しているのは純正12度30平均律にも見られる特徴となっている訳です。

これらの音律はどちらも三分音体系に寄り添い乍ら作られている事も理解する事が出来るでしょう。7次倍音と13次倍音を近似的に三分音体系に取込み乍ら、純正三度と三分音体系との音梯差が11次倍音との差異で四分音にも近似する様になるという見渡しで音律を俯瞰出来る様になるという狙いがあるのは明白でありましょう。先人のハーバやブゾーニも視野に入った上で「低次の」自然七度体系をも取り込もうとする狙いがあっての事です。

こうした音律の発展を阻んでいるのは現今の人々の耳がそうさせているのではなく、鍵盤楽器の普及と発達に依る物と、新たな音律の体得があまりにも馴染みにくい(体得が難しい)というのが大きな原因であると言えるでしょう。

とはいえ、新たな音律というのは旋律的な情緒が更に発展するというよりも、和声的色彩の引力から生じて旋律が精緻に構築されていくという可能性を視野に入れた体系である事には疑いの無い所でありまして、和声面での追究と開拓が無い限り多くの人は手を倦ねてしまうのは仕方の無い所だと思います。

そうした「未来への可能性」を示唆した上で、ヒンデミットは短調という事に拘泥せぬまま下方倍音列が単なる「虚構」であるかの様に断罪してしまっているのは結果的に短和音由来の音程比を低次に持って来れないからであります。しかも、ヒンデミットの場合は下方倍音列の音脈を態々同列に持って来る見渡しをする為に、次の様に仮想的な虚像を視野に下方倍音列を批判するのであります。

この譜例ではヘ音記号側の最低音c音が振動数「1」を示すものです。即ち上方に4:5:6の振動数比として「ド ミ ソ」を得るという物。

ヒンデミットの用意するこの譜例は更に判り易く、つまり上方倍音列で生じた「ド ミ ソ」の音域にて短和音組織が「ド ミ♭ ソ」が作られる様にして下方倍音列としての根拠を得るには結果的には譜例の様に上方にg音を基本として見立てなければ成立し得ない物であり、c音が規準であった物が、短和音形成の為に規準とする音がg音に替わるのは如何な物か!? としてこの思弁的な方面を斥ける訳であります。

能く我々が目にする下方倍音列の例というのは次の様な譜例であります。この譜例はプリーベルク著『電気技術時代の音楽』の例に倣った物ですが、以前私が文章にて例示したヴァンサン・ダンディー著『作曲法講義第1巻』内のそれとは異なる点がお判りになっていただけるでしょうか!?

ヒンデミットもプリーベルクの例は何れも下方倍音列が思弁的領域である為に、基本音の音高を動かしている訳です。譜面の都合上「見易さ」を加味して、結果的にオクターヴを動かしたり(プリーベルクの例)、移調させたり(ヒンデミットの例)するのは意味は同じとばかりに動かしている訳です。

オイラーが60の最小公倍数を与えて下方倍音列の観察に役立つという事はつい先日述べた事なので記憶に新しい事でありましょう。オイラーのそれに倣ったと迄は銘記されていない物の、基本音の位置を変える事なく判断できる解説が非常に判り易くなっているのがヴァンサン・ダンディー著『作曲法講義第1巻』という訳です。

ヒンデミットの解説のそれが結果的に「移調」になっている事を思えば、次の様な、フーゴー・リーマンのTonnetzの中に見られる「Nリレーション」(Novenverawandt)という音組織を得るつまり、ハ長調の音組織が鏡像になるのはヘ短調の音組織という物と同一の物になりますが、ヒンデミットは調性への確固たる重心の向き方や結合差音が介在する事での和声的な明澄度をきちんと把握する必要があると解く為に、この様な反駁となる訳です。

因みに、ディエニ著『生きている和声』にて語られる「下行共鳴」も対称性の形を重視して語る為、e音を基軸に据えて下方倍音列を語る物で、これはダンディーのそれと同様にe音を基軸とした物でTonnetzとして見た場合は 'Relative transformation' という事になります。

ヒンデミットに従うならば、下行倍音列を語る際は基本音もc音として見て下方倍音を作るべきで、ヒンデミットの場合は思弁的な短和音の構成音を上方倍音列と等しい音域に置こうとする為自ずと上方にg音を生じてから見る事となり、抑もc音とg音という風に音程位置が異なる所から同一視は出来ないと述べている訳です。これらに就いての私の意見は後ほど詳述します。

扨て、短調という世界は溷濁の世界。しかも和声が発達していなかった時代はドリア調。和声が発達して行くとドリア調の特性音の音をⅣ度上の和音で存分に活かしてⅤ度では導音欲求を起して解決する。するとⅤ度上での導音欲求でドリアンの音組織第7音は半音高められる訳で、ジャズ的視点で見ればⅤ度上でメロディック・マイナーにモード・チェンジと同等となる訳です。これはフォーレ終止です。

ジャズでのモードの取り扱いはモード上のⅤ度のそれを稀釈化させて使う為導音欲求を起させません。これが西洋音楽界隈での変格旋法の取り扱いと異なる物ですが、ジャズ的視点で見た時の局所的に表れる音組織の変化というのはとても重要な変化である訳です。

例えば「ド レ ミ ファ ソ ラ シ」の「ミ」だけが「ミ♭」へ半音下がった「ド レ ミ♭ ファ ソ ラ シ」が結果的に「ラ シ ド レ ミ ファ♯ ソ♯」であるならば「移調」に等しい訳です。但し「ミ」を半音低く採ろうとして下がった音を総じて「短調」という風な薫りで感じていなかったジャズ側の先人に拍手を送るべきではなかろうかと思う訳です。

ですから旋法的意味合いでは「ド レ ミ♭ ファ ソ ラ シ」≠「ラ シ ド レ ミ ファ♯ ソ♯」であるべきで、前者のそれがたとえ「ミ♭」という半音下がったものだとしてもそれを短調の情緒として捉えないというそれを意識するという事は、「長三度と短三度の境界」という物が実は明確でないというヒンデミットの論のそれを充分裏付けるのに、ヒンデミット自身が下方倍音の反駁の為に「移調」してしまうのです。これは先の例をノット・イコールで見る事ではなく等しく見る事になってしまい、

「ド レ ミ♭ ファ ソ ラ シ」=「ラ シ ド レ ミ ファ♯ ソ♯」

としてしまう自己矛盾になってしまうのです。無論この自己矛盾というのは現今のジャズの用法を視野に入れた解釈で以て解決すべき視点が基となっている訳ですが、こうした矛盾の先にあるものはヒンデミットの論に信憑性が無いという事では全く無く寧ろ逆でして、多くの人達がこれまで短調組織のそれに「移調」「移高」を伴わせている事から判る様に、本来は長調と短調は表裏一体的に見つめる物ではなく、短調的な情緒は人間が器楽的経験に依って培わせた音調的変化に伴う情緒の変化なのだと私は結論付けたい訳です。

茲での「音調的変化」の「音調」とは、加齢によって聴覚器官の有毛細胞の老化や化学物質(薬剤など)の蓄積に依って起る有毛細胞の欠損やらに依って生ずる、ピッチ判断の変化に用いる「音調」という言葉ではありません。単なる音高判断の「音調」なので「音調的」と使っている訳です。

これらの例の様に、長音程の対照性の立場が短音程だとしたら、長音階の対照関係にあるのは「フリギア」になってしまいます。ですから「長・短」というのは表裏一体でも何でもない訳でして、古楽からバロック期までの短調の素顔はドリアが正統だった訳ですからドリアという上から唄っても下から唄っても音程差は同じという対称的構造という物も腑に落ちる所があります。

ですから、下方倍音列はまやかしでもなんでもなく、意識に現れる思弁的な「轍」は音楽的な台本を書き進めて行く上で必ず使われて行く拡大された領域だった訳です。それは実際に「転調」という、半音階を駆使して凡ゆる所へ調性を変える技法として活用されていった訳であります。勿論これに貢献したのが「音律」の熟成であった事に異論を唱える人は居ないでしょう。

音律の熟成とは、結果的に平均律という風に均していった世界観の事であります。純正律を礼賛するものは「五度」「三度」の協和性ばかりに拘泥しますが、平均律とて完全八度は見過ごしていない訳です。しかし「洗練」された音律はオクターヴをも無視します(笑)。ヘファーナンのそれがなぜオクターヴを跳越する直線平均律法なのか、そういう意図も踏まえた上で、三度や五度に拘泥して純粋な物とまで信奉する輩が自然七度には無頓着なのか!? それならばそれらをも熟成させた上で自然七度や自然十一度や三分音律も視野に入れた上で皆が円く収まる様にして音律を開拓した時に、三分音と四分音体系を得られる様になるというのも皮肉な所であります。

先の19平均律と純正12度30平均律のそれらに於いて、三度や五度に相当する音の周辺の考え抜かれた音脈であろう音の精緻さには今も猶瞠目する点があると思います。但し、和声的な色彩として三分音体系よりも四分音と自然七度が視野に入っている方が今となってはごく「自然」なのかもしれませんが。

これらの事から察するに、決して下方倍音列がオカルトなのではなく、長調の対照関係として短調としてしまう所がオカルトでありまやかしであると私は常々感じている訳であるのです。短調の多様さはこんな物ではないという点に深い器楽的素養など必要もない位に理解に容易い実例ではないかと思うのであります。

根拠に無関係であるのに、己の欲求ばかりを増幅させてしまい深い根拠を知ろうとせずに己の理解の埒外となる方面を蚊帳の外に置くというのは小供ばかりでなく頑固な大人にも多い物です。先の様なオカルト扱いされてしまう側面という物にも往々にして在る事ですが、現今社会では科学的考察が進化して凡ゆる方面から細かく分析する事が可能です。処が音楽というのは物理的な振動数やらの方面は鋭く分析はできても、心理面に作用している「情緒」というのは科学的に解明されている訳でないのですね。長三度と短三度の間のどの辺りに情緒があるのか!? などという事が科学的な細かな数値を持ってしても判らないのに我々はその情緒を共感できている所に不思議は沢山つまっているのですが、科学的な解明を許さない方面というのは概して根拠を深く知ろうともしない身勝手な連中の「主観」を介在させてしまう向きがあるのです。

また、長調・短調やらの情緒が科学的に解明されていない以上、旧来から積み上げられて来た様式がモノを言う訳です。太古から脈々と受け継がれる叡智に価値が付けられる訳ですから、音の前に価値を重んじる人は、その価値に屈伏する事で至高の時を満喫できるタイプでありましょう。然しそれは本来の価値を正しく捉えた物ではなく、「主観」に大きく依拠している事はお判りかと思います。

主観が介在しやすい側面であるからこそ、主観を介在させぬ為の根拠を理解しつつ、それでも共有せざるを得ない情緒を堪能する事が本来の正しい姿勢であると思う訳です。短和音を聴かせたらどんな赤ん坊も泣き出して、ひとたび長和音を聴かせれば泣く子も黙るどころか喜び出すのでしょうか!? そんなスイッチは音にありません(笑)。

然しながら、ある音を聴いて言語のシラブル化を与えられてしまった人は、そのシラブル化がスイッチとして連動する為に音楽的判断として邪魔をする側面もあります。固着型の絶対音感保有者ですね。

先の、下方倍音列の多くの反駁に於いて基本の音高を移調・移高させている事でも明らかな様に、その多くは絶対的な音高には無頓着でありオクターヴは同一であるとする所にも矛盾を孕んだ指摘である訳で、楽音の移調や移高に対してそれ程無頓着であれる所に基本音が全く異なる見渡しのそれは本当に正しい物なのか!? という点をも疑わなくてはならない筈なのです。

こうした移調・移高の感覚があまりにも当然の様に看過されているならば、「閉塞したドミナント7thコード」を聴く事は出来ないのではないかと思う訳です。ドミナント7thコードが本来持って了っている磁場に耳が持って行かれてしまう作用ですね。これに背く様な感覚が他にも沢山ある訳ですから(こ」に首肯出来なければ「軍隊ポロネーズ」を嗜んだり理解する事は出来ない)。ヒンデミットがこういう感覚に無頓着だったという訳ではありません。ひとつの方面の反駁の為の例示の仕方は決して唯一無二の答ではないからです。

ヒンデミット自身『作曲家の世界』では次の様な論述もあります。

《鶏や牡牛に絶えず音楽を聴かせていると、彼等が卵を産んだり乳を出したりするのに良い効果があると言われている。〈中略〉今に何代もたつ中には、卵が変質して食べられなくなり、牛乳も牛肉も有毒になるにきまっている》

これを読めば、おそらく多くの人々は「ヒンデミットも非科学的な事を言うものだなあ」と感ずる事でしょう。まあ1世紀も経過していない時代でも非科学的な側面というのは得てしてこういう物でもありますが、実はヒンデミットは科学的な事例を引き合いに出す為に非科学的な事を述べた訳ではないのです。

先の発言の前には修飾的に、その対照的な意見として歎息している側面があるのです。それは国レベルでの音楽教育に於ける溜息交りの言葉があっての事なのです。

《音楽は本来は単に一種の刺戟として用いられるはずのものなのに、此処では人間が鎖で音楽にくゝりつけられて、それから逃れることが出来ないようにされているのである。我々は戦争に出て、独裁者や独裁主義と戦った。処が今我々は自分の家で奴隷となり最もひどい屈従に甘んじている》

ヒンデミットはこの言葉と同列に「人間は自分で自分を決定する権利を持っている」と語っていて、それは個人を尊重されずに猶太人迫害という実状に対しての言葉でありまして、よもや「人間は自分で自分を決定する権利を持っている」という言葉を、「人間は音楽を聴くに当って自分で決定する権利がある」と読み替えよう物なら本末顛倒であります。

つまり、主観ありきで個人尊重の下に音楽があるのではないと理解した上で、正しい音楽判断が出来て然るべきであろうという事の皮肉な訳です。

ヒンデミットの時代では音響測定面で言えば今と比べれば非科学的な側面はあるでしょうが、然しヒンデミットのそれはラモーやヘルムホルツを経ての根拠を述べている事であり、測定機器が著しい進化を遂げた現代でもラモーやヘルムホルツの地位を脅かす程音楽的作用はまるっきり変容を遂げたどころか、寧ろその正当性こそが露になっている側面がある位です。

もしかしたら、チャールズ・アイヴズの様なThere-quarter Tone(3単位四分音)を用いる事に匹敵し得る、長三度と短三度との間の中立音程が齎す「別の調性」的情緒の出現の過渡期に我々は存在するのかもしれませんし、長調と短調や12平均律のそれとは異なる新たな情緒が生まれる可能性はまだまだ残されているかと思います。その上で一義的な理解に短調組織を押し込めてしまうのはあまりに強引ですし、スティーリー・ダンの「ブラック・フライデー」にて短調方面で減四度が生ずるという例を挙げていたのも、こうした点を語りたかったが故の事でもあります。短調組織にて減四度という、一時的なオルタレーションであるとしてもそうした情緒の変化が起っている事の「新奇性」と実際に生まれ出た事の音楽の可能性にきちんと目を向け無ければならないと思う事頻りです。

この様にして、長音程がまるで「ジャズ/ブルースの世界の様に本位音度がブルー音度化した」様な物として短調の情緒が齎されているという風に捉えた場合、我々は通常平行短調にその音組織を求め、或いは長調上主音から得られる短旋法の近似的な形としてのドリアを見る事でこれらの組織から短旋法を会得するという風に考えれば、短調は決して長調の対立する形ではないという事を言いたい訳です。そこには後天的に「移調」という作業を知らずとも、ある決まった言葉を「AさんとBさん」という異なる人の発話の絶対的な音高が微妙に異なっても言葉の意味が同一であるという風に知覚する事と同様の事が器楽的方面では「移調」または「移高」なのであるという風に捉えて欲しいと私は冀う訳であります。

長三度と短三度との間に、スイッチの様に明確な情緒の境界が無いからこそ短調が齎す情緒は長音階組織の「濁り」のひとつであると考えるのが妥当だというのがこれまでの理論家や作曲家の言葉を総じて思い浮かべれば腑に落ちる物となるでしょう。ディミトリ・レヴィディスの言う基本音の下方五度に虚構の基本音を類推させる事で其處から生じる自然七度が擬似的に基の第4次倍音との短三度を生ずる「潜在倍音」の話題も以前に出した事がありましたが、倍音列にて同軸に短和音組織の音脈を与えるにはどれも「思弁」の領域を出ない物であります。

なぜ物心も付かない様な時から調性の「明暗」を感じ取るのかと言うならば、少なくとも我々は半音階を覚えずとも中心音的振る舞いに依る旋法的な旋律を獲得し、脳知覚的に見ればオクターヴが同一であるという風に認知しているからこそ音程は上下の6半音の種類を獲得するだけで密集位置での凡ての半音階を体得するに過ぎない。この脳レベルで音程知覚の種類が少なく済む体験こそが、調性判断を自覚する事なく体得できる事で長調・短調の情緒が「自然の摂理」かの様に感ずるのだと私は考えております。

先の下方倍音列は本に依って呼び名は少々変わります。「下行倍音列」「下倍音」「下行共鳴」「下部和声共鳴」などと述べられて居りますが、多くの例を一即多にして挙げてみると如実に判りますが、下方倍音列を支持している人達の例示の仕方は、鏡像関係(上下の対称形)が確認できるならば移調・移高を伴っていても同等と見做しているのであり、又それを支持しない者は今回ヒンデミットでありましたが、虚構となる方面の基本音が同一でなければならないとする2通りの見方がある訳で、これらの件から推察出来る事は前者は相対音感的作用(移調)を前提としている為に何の疑問もなく移調・移高をするという事。他方、後者の場合は絶対音感保有者が音高そのものに拘る状況に酷似しており、この様な捉え方で聴かれた場合、総体的な物事の捉え方は是認される訳はないでしょう。

ヒンデミット自身の備える音感を如何斯う言うつもりは毛頭ありません。相当鋭敏な能力を備えているであろうヒンデミットはいつしか「短調の始原性」に捉われてしまっていると思うのです。ヒンデミット自身、自著に「長三度と短三度との間に明確な情緒の境界は無い」と断言している以上、長調の第3音が中立音程である様な特殊な音組織も是認する必要はあるかと思います。それを長調寄りか短調寄りで聴くのかはこれも亦明確な答は出ずに、主観的な物になってしまう訳です。

耳が「溷濁の側」を是認した状況というのは、長音階を直視せずに主音以外の音を中心音として振舞わせて他の旋法的に聴かせる様な情緒として捉えるからに過ぎないでしょう。私が少し前にリップス/マイヤーの法則を取り上げる際にヨナ抜き音階の5種類夫々の旋法の内、短旋法的振る舞いを持つ溷濁感のある物を例示した事がありましたが、「溷濁の側」を態々聴くというのはそういう事です。つまり長音階という、全音階を直視しない事から生ずる斜に構えた捉え方が他の旋法的な聴き方として強化され、それが次第に移調・移高という風に変容していくという事から音楽的経験を脳は「宿主」の好き嫌い以前に経験を蓄積していくのだと考える事が出来るのです。

無論、楽音の知覚から生じた移調・移高は、基(原調)となる主音の完全協和音程方向(つまり上属音か下属音)に新たなる移調・移高先の調域として見立てる欲求が強く作用する事は言うまでもないでしょう。ですから、絶対音高感の強い人が原調から半音上・半音下の調へ移調させられると、その主音を導音またはナポリタンのⅡ度(主音より半音高い音高という意)という風に聴くよりも、原調の余薫を強く捉えたままに唱えてしまう人が多いかと思います。完全協和音程方面への移調だと協和感が移調をスムーズにして呉れる事の方が多い筈です。

概して人間の耳は既知の体系に準えて聴取しようとして、本来聴いた音を態々歪めて(均して)まで記憶する事もあれば、耳が持つ共鳴作用から、本来無い筈の基底側の音を瞬時に類推して聴く事もあります。この後者の場合は喩えるならば振動数が「7:12:16:20」という響きに対して、次の譜例左の様に聴く筈です。上声部の長和音を既知の音律に準ずる音に靡き、基底音が音律から外れた音(32セント程低い)として聴く訳です。これは何も倍音列が耳の共鳴作用と合致してしまった為の事ではなく、基底音が必ずしも既知の体系の音律に充当されて靡いてしまう訳ではないという事を意味する訳です。言い換えれば、もしも基底音が既知の音律体系に靡いてしまって聴取してしまったら、上声部は譜例右の様に1単位六分音ほど高い長和音として聴取しかねないという事になってしまう訳で、決して基底音が絶対的に既知の音律に靡くという事はない訳です。

とはいえ微小音程の聴取能力の熟達に甘ければ、本来ズレてしまっている微小音程も半音階に脳内で均して記憶してしまう事はあるかもしれません。とはいえ先の譜例左の様に、上声部を優位に聴く事で基底音を自然七度として成立してしまったとしても、そこからミッシング・ファンダメンタルとして虚構の下方に備わる音が聴こえて来るという訳でもありません。類推する時は倍音列に準じた近い体系で類推可能でありましょうが。

基底音が必ずしも既知の音律体系に靡くものでは無いからこそスウェーデンにはロートピーパという微分音程の音階が存在する訳ですね。

これらの事を踏まえた上で、我々の耳というのは共鳴に敏感であるけれども、其の後のプロセスであるピッチの記憶が主観として実直に習得したり歪めたりする訳です。この記憶のゆらぎというのは音律や調弦というチューニングに対しての相対的な能力の習熟度に依って変わって来る事であるのは間違いありませんし、経験豊かであっても市販薬の化学物質によってピッチ能力が変化して了う事もあります。

主観に依っても歪められてしまうならば絶対的な音高感とは何か!? 絶対音感というのは特定の音に対するシラブル化ですから絶対的なピッチに敏感である訳でも無いのであります。その上で各人の「相対的な」音感に依って歪められたり(≒移調を意味する)する解釈に基づいて短調系統の多くの論を目にするというのが実際な訳であり、短旋法の本当の姿はこれも亦ヒンデミットの言う通り、長旋法の「曇った」音であると決定付ける事が出来るでしょう。

ヒンデミットのそれは、下方倍音列の反駁の仕方が一義的な見方に嵌り過ぎて疑問を抱く事があるのだけれども、下方倍音列がどういう物であるのか!? という事をきちんと知っていればヒンデミットの言葉が実測に即した正しい物であるという事もあらためて理解できる訳です。我々は、短調が齎す情緒をなにゆえ身につけたのか!? というプロセスをきちんと知っていれば宜しいのではないかと思う訳です。トニカの地位は実際には揺らぐ事はなくとも聴者から正視させぬ様に振る舞う時、「変格」としての横顔を見せるのですが、その見せ方に吾々は「魅せられる」訳でありますね。

2016-01-25 13:00