雪しまき 2016年1月 [楽理]

2016年を迎え著名な音楽家が逝去とのニュースが巷間を賑わせております。ブーレーズ、デヴィッド・ボウイ、グレン・フライ(イーグルス)。グレン・フライに関しては本ブログ投稿から数日しか経過しておりませんので世間での余波というのはまだ実感しないものの、CDショップでは既にブーレーズ関連やデヴィッド・ボウイ関連のCDの陳列はあらためて目を瞠る物があります。正直な所CDショップでは、デヴィッド・ボウイの音楽性と影響力の大きさをあらためて大きな物だと再認識しているのではないでしょうか。ビジネス的にも相当良い影響が出ている様ですし、何より新譜の「★」の評価が高いという所での訃報ですからより一層話題に拍車を掛けているのだと思います。

ブーレーズに関しては本人の作品よりも寧ろ指揮を執るCDがディスプレイされている事が殆どであり、イーグルスに関してはまだまだ特別な陳列はされていない様でした(私の見た某CDショップでは)。

とはいえイーグルスって、売れるのは『ホテル・カリフォルニア』かベスト盤で、他のタイトルとなると少々MOR路線とは異なるマニアな所が買う様な所があり、グレン・フライの逝去というのがビジネス面でどういう影響を及ぼすのかは何となくは判るのですが、実は結構な驚きであります。なにしろ私はイーグルスで最も好きな曲が『Life in the Fast Lane』であるので、ギター1人では弾ききれないギター・リフの宝とも言えるあの曲に心酔していた物ですから余計に衝撃は大きい物を感じております。

そんな中『ミュージック・マガジン』2016年2月号で特集が組まれたのが坂本龍一。詳述は避けますが、吉村栄一と坂本龍一のインタビューがSkypeに依る12月11日(2015年)となっていて、松山晋也に依る記事はブーレーズの逝去に関して触れているので年明け2016年直後、かなりギリギリの記事ではなかろうかと思える位時局を鏤めながら坂本龍一の近年のリマスター関連作品を挙げていたりとなかなか読み応えのある記事でした。

そんな中『ミュージック・マガジン』2016年2月号で特集が組まれたのが坂本龍一。詳述は避けますが、吉村栄一と坂本龍一のインタビューがSkypeに依る12月11日(2015年)となっていて、松山晋也に依る記事はブーレーズの逝去に関して触れているので年明け2016年直後、かなりギリギリの記事ではなかろうかと思える位時局を鏤めながら坂本龍一の近年のリマスター関連作品を挙げていたりとなかなか読み応えのある記事でした。

中でもボウイの死など予見もしていなかったであろうというインタヴューに於けるボウイがジャズを採り入れたその音楽性への新たなるジャズへの可能性を俯瞰した感想と、西洋音楽とも結び付いていたジャズの巨人達と現在のジャズの停滞観、そこに併存する日本の特にヒップホップの立ち位置などを巧く対比させ乍ら対談が進んでいた様に思えます。

この吉村×坂本対談というのは、対談とは別の他者が私見を介在させる事のない「そのまま」の対談であるという所。勿論対談の中にはカットされている物もあるでしょうが、伝えようとするその言葉の其処彼処に、あらためて実感したであろう己の死生観を通じて己の生き方に迷いのない力強い姿勢を読み手として感じ取る事が出来た様に思います。

YMO以前の坂本龍一はプログレ関連の音楽批評なども寄稿していたりする物で、カーヴド・エアーやソフト・マシーンやクラウト・ロック方面への批評もしていた事を思えば、以降のYMO後の活躍があまりにもクローズ・アップされる為に陰に隠れてしまっている側面がありますが、実はプログレ方面にも明るいのが坂本龍一のもうひとつの側面だったりもするものです。

ヘンリー・カウエル、ジョン・ケージ、アルノルト・シェーンベルク、ラ・モンテ・ヤング、テリー・ライリー、フィリップ・グラス、ハリー・パーチ、ホルガー・チューカイなど名前を挙げたらキリがありませんが、こうした人達がどの様に関与しているのか!? という点を読み手の人はもう少し深く掘り下げた上でそこに坂本龍一も影響されていた人であるという前提で捉える必要があるかと思うのです。YMOという印象があまりに強いかもしれませんが、そうした側面を松山晋也の記事は語って呉れております。

此等の点で私が重視したいのは、対談とは別記事でドキュメンタリー的な記事が用意されている事の方が読み手には自然であると思えるのです。なぜそうした部分を強調するのかと言うと、先日私がネット上にて見掛けた某対談のそれには対談中に編集者と思しき私見が介在して来る為に非常に読み手に強要を強いる物で偏重的になりかねないそれに歎息してしまったからです。その文章はまるで「鼎談」の様に映った物がありました。それがメーザー・ハウスのホームページ上で公開している菊地成孔とクリヤ・マコトの対談だったのです。

その対談を読んだ様子を私は早速Twitterで呟いていた物でしたが、メーザー・ハウスという音楽学校の企画による対談を載せていた様でしたが、対談にて逐次挿入される名も無き編集者の私見が挿入されていて、どういう立場で両者の対談に就いての論を持っているのか、しかもそれが主客転倒とも思われるかの様に、まるで学校側がゲスト2人を見下ろしているかの様にして読み手に編集者の思いを頻りに慫慂するかの様にも映った物です。

菊地成孔が同校の卒業生という事もあっての学校側の立場なのかもしれませんが、それはまあ良いとしても一点だけ目をつぶれない個所があったのですね。菊地氏が5連符やらに就いて述べている事なのですが、要約すれば5拍子を16分音符で採る時と4拍子を1拍5連で採る時というのは、両者の拍節感が同じ速度であればどちらも同じテンポな訳でして、そうした拍節感への俯瞰する菊地氏の弁から読み手が察する必要がある点は次の通りなのです。

●西洋音楽方面の記譜法の示唆

●メトリック・モジュレーション

●ヘンリー・カウエルに依る「5分音符」の記譜法

菊地成孔の弁のそれからは知る人からすれば直ぐに前述の3つの例を想起できる物です。同氏がこの辺りの事を全く関知せずに語っているという可能性も低い事であります。

ジャズ/ポピュラー界隈の方面しか知らない人の多くは理由も無く西洋音楽方面を軽んじたりする物です。また、そういう風に捉えてしまっている人ほど楽曲のアンサンブル面に関しては特有の音色やら形態を伴っていないと耳を傾ける事すらしない様な人が多数を占めている事でしょう。ギターの音は歪んでナンボとか、ピアノが居ないと駄目だとか、シンセの音じゃないとダメだとか、909のキックじゃないとダメだとか(笑)。まあ、西洋音楽方面でも途端に電子楽器とか毛嫌いしてしまう人もおりますけどね。オルガンが電気仕掛けになろうとした時代だって今から100年程前の事なのですが、それだって各方面から反対されたりした時代を経験して来た西洋音楽界隈でもあった訳ですが。この辺りは『電気技術時代の音楽』に詳しい事でありましょう。

メトリック・モジュレーションを語るには次の様な例が好例となりますが、先ず「a」の譜例は5/4拍子でテンポの指定は四分音符=110という物で16分音符が20個連なる符割となっている訳です。

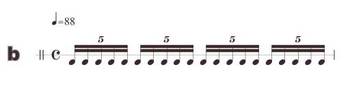

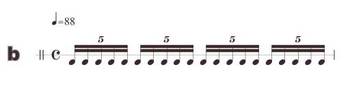

次に「b」の譜例となると、こちらは4/4拍子での5連符となっております。先の譜例「a」が5拍子で16分音符のパルスが20個だった事を思えばパルス数は「a」と「b」も同じであります。加えてテンポ指定が四分音符=88であるので、譜例「a」とのテンポの比率は110:88=5:4となります。つまり、「a」と「b」の両者は記譜こそ違いますが、速度的には同一なのであります。

それら「a」「b」の譜例の各々の符割に於いてアクセントが全く異なる様に表記してあれば両者は異なる物として耳に届くでしょうが、速度面の表象は全く同一である訳です。そうした速度面が等しい物である場合、「1つの大きな拍節感」として1小節というスパンを俯瞰した場合、4つの音形が5拍子在るのか、それとも5連という音形が4拍子在るのかという違いは定期的なビートに作用するであろうとも読み取れる訳ですね。つまり5拍子として聴くよりも4拍子の方が恐らく優位に立つであろうという事は明白な訳です。そういうシーンをも踏まえた上で5拍子及び5連符というリズム感やビート感及び拍節感という指定というのはどんな意図があるのか!? という事も体得しなくてはならない側面であり菊地成孔の言葉からはこうした側面を想起する必要がある訳です。

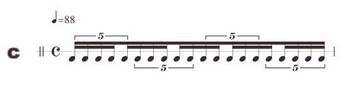

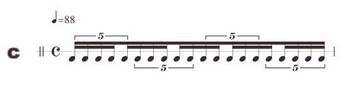

先の譜例を更にもうすこし「意図」を変えるとするならば次の譜例「c」の場合、単に4拍子の5連符であるものの連符鈎を5つで纏め乍らも連桁は4つずつで括るという風にしてあります。この意図は、アクセントを附与せずとも5つのビート感を演出して欲しいという意図という風に映る事でありましょう。

音符に依っても「旗」と「連桁」を使い分ける事で、それを視覚的な重み付けとして使う人は居ります。アクセント的に使ったり、或いはアクセントとは逆の平滑感という風な意図で記譜したりする作者もおります。連桁附き旗を使用したのはブーレーズですし、その重み付けとは逆の意図で使ったのはエンゲルマンであります。

次の譜例「d」の様に曲中で拍子変更があり(※曲中の拍子変更の際、小節線を二縦線にすると非常に読みやすい為私はこの流儀に倣っております)、且つテンポ・チェンジが指定されている場合、この譜例では結果的には物理的な速度は同じ事になります。然し重要なのは拍子変更前後の四分音符の捉え方であるのは明白です。

例えば先の様に西洋音楽界を100年位も前に遡ると、ヘンリー・カウエルの名前に遭遇したりする訳ですね。トーン・クラスターで最も有名だと思いますが、先にも例示した「5分音符」など、後で詳述しますが色んな体系の音符を体系化を進めたりしていた物なのです。桐朋学園大学の紀要論文で塩田洋子さんの論文はとても参考になるかと思いますが、こうした側面を即座に想起し得るのであれば、殊更卒業生である菊地成孔の弁が音楽の先駆性を代弁して呉れているかの様に書く事は出来ないと思う訳です。

体系を知りもせずに己のフィールドばかりを是とする様な方面が、如何して音楽の真理とやらを教示して呉れる事でありましょうか!? ヘンリー・カウエルを知らなかったという事ならまだ許せますが、菊地成孔の言葉そのものが音楽の最先端であり先駆性の証であるかの様に言及している点など恥ずべき誤謬を蔓延させてしまっている典型的な悪い例だと思うのです。何故世俗音楽界隈の人間は根拠なく己のフィールドばかりを是としてしまう向きがあるのか!? こうした点が非常に残念であるのです。こうした人達から音楽を学ぼうとする場合、学び手はいつになったらヘンリー・カウエルの存在を知る事が出来るのでしょうか!?

世俗音楽の側とて音楽の大枠である体系面は西洋音楽から掠め取っている訳ですから、出て来る音が違うからといってそれを別物だと扱う事自体がおかしいのであり、真理や本質を知らない侭に勝手な憶測を都合良く学び手に教えている様なら、本来知らなくてはいけない過去の大家や体系に非礼千万だと思う事頻りなのですね。菊地成孔を持ち上げたいのは判りますよ。然し菊地成孔本人も自身があらゆる体系からの隔絶で辿り着いた場所で活動している人ではなく、彼の発言も知る人が知れば西洋音楽由来の物であるのは明白なのに、そうした側面を学ぶべき人に必要な知識として与えないのは、参考文献を全く例示する事なく己の言を書き連ねる自己陶酔の著書が能く遣る手法と何等変わりない事な訳です。

一般的に、己に厳しい姿勢で臨んでいない限りは大概の人は自分自身に甘い物です。己の活動するフィールドで得た物は根拠を得ようとせぬままに自身にそぐう物は総じて掠め取る。これは断章取義の何物でもありません。物事の根拠など覚える暇《いとま》もなく単に先人の顰に倣って覚える必要がある局面というのはあるかもしれません。概して初期の習得段階である事でしょう。

顰に倣うだけで済むのなら根拠も知る事も知らせる必要も無い。そこに叡智は蓄積されるのでしょうか。甚だ疑問な訳ですね。

次の例に挙げるヘンリー・カウエルの記譜法ですが、誰もが知る記譜法のそれというのは符割が1/2(n)で細分化していく物とは異なる物で、3・5・7・9・11・13・15分音符/2(n)という風に細分化されていっているという物であります。こうした体系とは別に、通常拍子記号の分母は2(n)で表される物ですが、ブライアン・ファーニホウが「Lemma-Icon-Epigram」で用いる特異な例では「7/10」拍子やら「2/12」拍子という表記の上で更に連符鈎を作っていたりする大変複雑な例があったりしますが、基の拍子記号の示すそれは連符鈎で表記していない連符とも読み取れる訳です。

嘗てジョン・パティトゥッチが雑誌のインタヴューに於いて、それは日本語訳されている物でしたが「6分音符」という言葉で語っていた事があった物です。それは「1拍3連」を表している事は容易に読み取れる訳でありますが、「変わった表現をする物だなあ」と感じたのは私だけではないでしょう。その言葉を編集の手を加えずに載せたという事は、一般的な体系で括られている言葉とは全くの埒外であるとも言える表現で以て語る狙いがあった筈です。通常、1拍3連が羅列するという音符というよりはスウィング表記を与えて8分音符で括られた連桁を不等な2:1のリズムでシャッフルという注釈の表記にて、通常の8分音符2つの連桁を「恰も」弾ませて態々読み違える事をしている訳で、そこに偶々3連符が発生するという状況になっている物です。

そういう状況での1拍3連符の出現は「落着き」を取り戻すとも言えますし、譜面《ふづら》上では3連符の符鈎が逆にアクセントとして映える訳です。拍子記号の分母が実際に「6」であったかどうかは定かでありませんが、6分音符という表現の為には先の例の様な、譜読みに於ける偏重的な負荷を取り除いてあげた上での読み方が既知の体系を背いてしまうという状況を生むという事も有り得なくは無い訳です。

例えばF.ショパンの『幻想即興曲』は右手が16分音符・左手が1拍3連で弾く様になる訳ですが左手は1小節を8分音符6つが埋めているだけで「それを連符だと思え」という暗黙の了解と不文律を基に理解して奏する必要がある訳ですね。小節内に本来の音符のパルスを埋めていないという事は連符を示すのだ、という前提の知識がないと初見の場合は「おやっ!?」となってしまいかねない訳です。

楽譜の記譜法という体系は大枠の他にも例外はある物です。シーケンサーという物が大枠だった場合、機械はキッチリとリズムを打ってくれますしそれに基づいたテンポのグリッドは正確極まりない拍子を刻む物ですが、シーケンサーを活用して居たYMOでさえシーケンサーを不等にズラしていた訳ですから、シーケンサー若しくは譜面の「揺れ」という振れ幅をも体得するだけの音楽的素養を身につける必要があるのだと信じてやみません。そうした事を坂本龍一は奇しくも先のインタヴューで言及しております。

記譜法の世界──特に現代音楽──には、視覚が齎す惰性感を排除する為の工夫として、水平面の視界に広い人間の視野の広さから惰性を生じて了う事を払拭する為に垂直方向に譜面を読む様にする体系を模索するに当って、古典の記譜法には垂直方向に書く方法も存在した事でそれ(=クラヴァールスクリボ)を用いたり、或いは五線譜からの視覚的な惰性の脱却の為にソプラノ/アルト記号等に於ける不文律を排除して、凡ての「線」と「間」が全音という規則の下で変化記号或いは符頭そのものを変化記号として表したりするエクィトーンを導入したりなど、これは故ブーレーズなど特に顕著な功績だった訳です。

ジャズの世界では残念乍らマイケル・ブレッカーの逝去を最後に、新たなるジャズの開拓というのは起っていない様に思います。和声面では四度和音やらのアプローチは其処彼処に見られる物ですが、真なる意味で投影法や複調が視野に入るかの様な先鋭的な物は現れていないと言って差支えないでしょう。

彼等の殆どが、13度音程までを見渡した既知の和音体系の規範の中で楽音を扱っているからとも言えますし、過剰なまでの鍵盤奏者に依存したアンサンブルというのも新たな世界の開拓を妨げている要因の一つとも言えるでしょう。鍵盤奏者が悪いのではなくて、鍵盤奏者が12平均律に依存し過ぎているという意味です。

ひとつのモードやコード体系からも逸脱した音は、ジャズを耳にする人ならば少々異端な例として遭遇する事は多くはないでしょうが少なくも無い事でしょう。然しそうした音は通常「カウンター・ノート」という意味合いで用いられたりもする訳ですが、体系に嵌っていない埒外の音を総じて単なるカウンター・ノートとして扱う嫌いがあり、本来なら突然変異的に生じず他の音脈で使っている音であるアプローチを見抜けず(無論アーティスト側はそれを秘匿している)、見抜く事の出来る音はジャズを志さない者にも会得が可能なジャズ的アプローチの体系を思弁的に理解している範囲の物であったりする物であります。

世俗音楽界隈にある人で西洋音楽をも知っている人の方が圧倒的に少ない事もあるのは疑いの無い事実です。更に、知らずに世俗音楽方面に没頭して音楽的素養を磨く事で西洋音楽界に見られる多彩な色彩観のある和声に辿り着いた様な人も居る訳で、そうした人からすれば別段西洋音楽を知る必要もないと思われる人も中には居るのかもしれません。

然しもしも私が、己の感性にはそれなりに自負を持ちつつ西洋音楽界隈では既に使われていたという事実を知って了った時は、己の音楽性とやらはあまりに無力な物として映ると感じるでしょう。

今回のミュージック・マガジンでの坂本龍一の対談では奇しくも9度和音に就いて西洋音楽と世俗音楽側との対比にて述べている部分があるのですが、坂本龍一の言葉から出て来るのは20世紀の巨匠達の名前を出す事は世俗音楽にある方に非礼の無い配慮から比較的新しい西洋音楽界の人達の名を挙げたのだと思います。然し乍ら私に言わせて貰えば九度和音及び増11度和音の素晴しい活用はロベルト・シューマンにあると私は信じて已まない所があるのです。明治維新よりも前の段階で高次な和音をシューマンは活用して居たと私は判断して居ります。

その上で、坂本龍一が9度音について述べていた事から大きな示唆を感じ取って欲しい部分は、9度和音という物もその9度音が成立する時点で少なくとも2組の「完全協和音」が成立し合う状況ともなる訳です。つまり完全五度音程に更に完全五度を積むという状況です。仮に「ド ミ ソ シ レ」という和音があれば「ドミソ」「ソシレ」という五度音を「少なくとも」2組は持ち合う複調的状況を生む訳です。更に、その2組の間の内声にはもう更に1組の「ミソシ」が内在する状況となる訳です。この内声に表れるそれを除けば、外声を伴う音程内に作られる「不完全協和音」は5度に依って補強されつつ全体の和声感の色彩を齎す訳です。

こうした併存状態の和音の基底部側の方の音を坂本龍一は稀釈化させます。先の音程で言えば「ドミソ」の「ミ」を省略化させて茫洋とした響きを得るという方法論を『坂本龍一・全仕事』内で述べております。

こうした事を踏まえると、高橋ユキヒロのソロ・アルバム『サラヴァ!』収録の「Elastic Dummy」というのは基底部を稀釈化させた物だと考える事が出来、「CM7aug (on D♭) → B♭M7 (on C) → DM7aug (on E♭) → CM7 (on D)」という風になり、決して「C△7/D♭△ → B♭M7 (on C) → D△7/E♭△ → CM7 (on D)」由来の音という訳ではありません。とはいえこの表記は私のブログでかなり以前に述べていた事でもあるのですが、その当時の意図とは全く別の、漸くこうした方面に足を踏み入れた話題であらためて語っている事なのでご容赦いただきたい訳であります。

他者の多くの示唆を得られる様に自分自身の懐を深くして理解しようと試みないと、自身の尺度から得られる物などタカが知れる物であります。「何言ってんだ、コイツ!?」という風にしか捉えられない人に能く見受けられる特徴は、理解が過剰なまでに一義的なのであります。ひとつの本や1人の言葉に深く依存する。多角的・多義的側面を知ろうとしない。そういう所を鍛えないと、音楽を深く知る事は難しいかと思います。

ブーレーズに関しては本人の作品よりも寧ろ指揮を執るCDがディスプレイされている事が殆どであり、イーグルスに関してはまだまだ特別な陳列はされていない様でした(私の見た某CDショップでは)。

とはいえイーグルスって、売れるのは『ホテル・カリフォルニア』かベスト盤で、他のタイトルとなると少々MOR路線とは異なるマニアな所が買う様な所があり、グレン・フライの逝去というのがビジネス面でどういう影響を及ぼすのかは何となくは判るのですが、実は結構な驚きであります。なにしろ私はイーグルスで最も好きな曲が『Life in the Fast Lane』であるので、ギター1人では弾ききれないギター・リフの宝とも言えるあの曲に心酔していた物ですから余計に衝撃は大きい物を感じております。

そんな中『ミュージック・マガジン』2016年2月号で特集が組まれたのが坂本龍一。詳述は避けますが、吉村栄一と坂本龍一のインタビューがSkypeに依る12月11日(2015年)となっていて、松山晋也に依る記事はブーレーズの逝去に関して触れているので年明け2016年直後、かなりギリギリの記事ではなかろうかと思える位時局を鏤めながら坂本龍一の近年のリマスター関連作品を挙げていたりとなかなか読み応えのある記事でした。

そんな中『ミュージック・マガジン』2016年2月号で特集が組まれたのが坂本龍一。詳述は避けますが、吉村栄一と坂本龍一のインタビューがSkypeに依る12月11日(2015年)となっていて、松山晋也に依る記事はブーレーズの逝去に関して触れているので年明け2016年直後、かなりギリギリの記事ではなかろうかと思える位時局を鏤めながら坂本龍一の近年のリマスター関連作品を挙げていたりとなかなか読み応えのある記事でした。中でもボウイの死など予見もしていなかったであろうというインタヴューに於けるボウイがジャズを採り入れたその音楽性への新たなるジャズへの可能性を俯瞰した感想と、西洋音楽とも結び付いていたジャズの巨人達と現在のジャズの停滞観、そこに併存する日本の特にヒップホップの立ち位置などを巧く対比させ乍ら対談が進んでいた様に思えます。

この吉村×坂本対談というのは、対談とは別の他者が私見を介在させる事のない「そのまま」の対談であるという所。勿論対談の中にはカットされている物もあるでしょうが、伝えようとするその言葉の其処彼処に、あらためて実感したであろう己の死生観を通じて己の生き方に迷いのない力強い姿勢を読み手として感じ取る事が出来た様に思います。

YMO以前の坂本龍一はプログレ関連の音楽批評なども寄稿していたりする物で、カーヴド・エアーやソフト・マシーンやクラウト・ロック方面への批評もしていた事を思えば、以降のYMO後の活躍があまりにもクローズ・アップされる為に陰に隠れてしまっている側面がありますが、実はプログレ方面にも明るいのが坂本龍一のもうひとつの側面だったりもするものです。

ヘンリー・カウエル、ジョン・ケージ、アルノルト・シェーンベルク、ラ・モンテ・ヤング、テリー・ライリー、フィリップ・グラス、ハリー・パーチ、ホルガー・チューカイなど名前を挙げたらキリがありませんが、こうした人達がどの様に関与しているのか!? という点を読み手の人はもう少し深く掘り下げた上でそこに坂本龍一も影響されていた人であるという前提で捉える必要があるかと思うのです。YMOという印象があまりに強いかもしれませんが、そうした側面を松山晋也の記事は語って呉れております。

此等の点で私が重視したいのは、対談とは別記事でドキュメンタリー的な記事が用意されている事の方が読み手には自然であると思えるのです。なぜそうした部分を強調するのかと言うと、先日私がネット上にて見掛けた某対談のそれには対談中に編集者と思しき私見が介在して来る為に非常に読み手に強要を強いる物で偏重的になりかねないそれに歎息してしまったからです。その文章はまるで「鼎談」の様に映った物がありました。それがメーザー・ハウスのホームページ上で公開している菊地成孔とクリヤ・マコトの対談だったのです。

その対談を読んだ様子を私は早速Twitterで呟いていた物でしたが、メーザー・ハウスという音楽学校の企画による対談を載せていた様でしたが、対談にて逐次挿入される名も無き編集者の私見が挿入されていて、どういう立場で両者の対談に就いての論を持っているのか、しかもそれが主客転倒とも思われるかの様に、まるで学校側がゲスト2人を見下ろしているかの様にして読み手に編集者の思いを頻りに慫慂するかの様にも映った物です。

菊地成孔が同校の卒業生という事もあっての学校側の立場なのかもしれませんが、それはまあ良いとしても一点だけ目をつぶれない個所があったのですね。菊地氏が5連符やらに就いて述べている事なのですが、要約すれば5拍子を16分音符で採る時と4拍子を1拍5連で採る時というのは、両者の拍節感が同じ速度であればどちらも同じテンポな訳でして、そうした拍節感への俯瞰する菊地氏の弁から読み手が察する必要がある点は次の通りなのです。

●西洋音楽方面の記譜法の示唆

●メトリック・モジュレーション

●ヘンリー・カウエルに依る「5分音符」の記譜法

菊地成孔の弁のそれからは知る人からすれば直ぐに前述の3つの例を想起できる物です。同氏がこの辺りの事を全く関知せずに語っているという可能性も低い事であります。

ジャズ/ポピュラー界隈の方面しか知らない人の多くは理由も無く西洋音楽方面を軽んじたりする物です。また、そういう風に捉えてしまっている人ほど楽曲のアンサンブル面に関しては特有の音色やら形態を伴っていないと耳を傾ける事すらしない様な人が多数を占めている事でしょう。ギターの音は歪んでナンボとか、ピアノが居ないと駄目だとか、シンセの音じゃないとダメだとか、909のキックじゃないとダメだとか(笑)。まあ、西洋音楽方面でも途端に電子楽器とか毛嫌いしてしまう人もおりますけどね。オルガンが電気仕掛けになろうとした時代だって今から100年程前の事なのですが、それだって各方面から反対されたりした時代を経験して来た西洋音楽界隈でもあった訳ですが。この辺りは『電気技術時代の音楽』に詳しい事でありましょう。

メトリック・モジュレーションを語るには次の様な例が好例となりますが、先ず「a」の譜例は5/4拍子でテンポの指定は四分音符=110という物で16分音符が20個連なる符割となっている訳です。

次に「b」の譜例となると、こちらは4/4拍子での5連符となっております。先の譜例「a」が5拍子で16分音符のパルスが20個だった事を思えばパルス数は「a」と「b」も同じであります。加えてテンポ指定が四分音符=88であるので、譜例「a」とのテンポの比率は110:88=5:4となります。つまり、「a」と「b」の両者は記譜こそ違いますが、速度的には同一なのであります。

それら「a」「b」の譜例の各々の符割に於いてアクセントが全く異なる様に表記してあれば両者は異なる物として耳に届くでしょうが、速度面の表象は全く同一である訳です。そうした速度面が等しい物である場合、「1つの大きな拍節感」として1小節というスパンを俯瞰した場合、4つの音形が5拍子在るのか、それとも5連という音形が4拍子在るのかという違いは定期的なビートに作用するであろうとも読み取れる訳ですね。つまり5拍子として聴くよりも4拍子の方が恐らく優位に立つであろうという事は明白な訳です。そういうシーンをも踏まえた上で5拍子及び5連符というリズム感やビート感及び拍節感という指定というのはどんな意図があるのか!? という事も体得しなくてはならない側面であり菊地成孔の言葉からはこうした側面を想起する必要がある訳です。

先の譜例を更にもうすこし「意図」を変えるとするならば次の譜例「c」の場合、単に4拍子の5連符であるものの連符鈎を5つで纏め乍らも連桁は4つずつで括るという風にしてあります。この意図は、アクセントを附与せずとも5つのビート感を演出して欲しいという意図という風に映る事でありましょう。

音符に依っても「旗」と「連桁」を使い分ける事で、それを視覚的な重み付けとして使う人は居ります。アクセント的に使ったり、或いはアクセントとは逆の平滑感という風な意図で記譜したりする作者もおります。連桁附き旗を使用したのはブーレーズですし、その重み付けとは逆の意図で使ったのはエンゲルマンであります。

次の譜例「d」の様に曲中で拍子変更があり(※曲中の拍子変更の際、小節線を二縦線にすると非常に読みやすい為私はこの流儀に倣っております)、且つテンポ・チェンジが指定されている場合、この譜例では結果的には物理的な速度は同じ事になります。然し重要なのは拍子変更前後の四分音符の捉え方であるのは明白です。

例えば先の様に西洋音楽界を100年位も前に遡ると、ヘンリー・カウエルの名前に遭遇したりする訳ですね。トーン・クラスターで最も有名だと思いますが、先にも例示した「5分音符」など、後で詳述しますが色んな体系の音符を体系化を進めたりしていた物なのです。桐朋学園大学の紀要論文で塩田洋子さんの論文はとても参考になるかと思いますが、こうした側面を即座に想起し得るのであれば、殊更卒業生である菊地成孔の弁が音楽の先駆性を代弁して呉れているかの様に書く事は出来ないと思う訳です。

体系を知りもせずに己のフィールドばかりを是とする様な方面が、如何して音楽の真理とやらを教示して呉れる事でありましょうか!? ヘンリー・カウエルを知らなかったという事ならまだ許せますが、菊地成孔の言葉そのものが音楽の最先端であり先駆性の証であるかの様に言及している点など恥ずべき誤謬を蔓延させてしまっている典型的な悪い例だと思うのです。何故世俗音楽界隈の人間は根拠なく己のフィールドばかりを是としてしまう向きがあるのか!? こうした点が非常に残念であるのです。こうした人達から音楽を学ぼうとする場合、学び手はいつになったらヘンリー・カウエルの存在を知る事が出来るのでしょうか!?

世俗音楽の側とて音楽の大枠である体系面は西洋音楽から掠め取っている訳ですから、出て来る音が違うからといってそれを別物だと扱う事自体がおかしいのであり、真理や本質を知らない侭に勝手な憶測を都合良く学び手に教えている様なら、本来知らなくてはいけない過去の大家や体系に非礼千万だと思う事頻りなのですね。菊地成孔を持ち上げたいのは判りますよ。然し菊地成孔本人も自身があらゆる体系からの隔絶で辿り着いた場所で活動している人ではなく、彼の発言も知る人が知れば西洋音楽由来の物であるのは明白なのに、そうした側面を学ぶべき人に必要な知識として与えないのは、参考文献を全く例示する事なく己の言を書き連ねる自己陶酔の著書が能く遣る手法と何等変わりない事な訳です。

一般的に、己に厳しい姿勢で臨んでいない限りは大概の人は自分自身に甘い物です。己の活動するフィールドで得た物は根拠を得ようとせぬままに自身にそぐう物は総じて掠め取る。これは断章取義の何物でもありません。物事の根拠など覚える暇《いとま》もなく単に先人の顰に倣って覚える必要がある局面というのはあるかもしれません。概して初期の習得段階である事でしょう。

顰に倣うだけで済むのなら根拠も知る事も知らせる必要も無い。そこに叡智は蓄積されるのでしょうか。甚だ疑問な訳ですね。

次の例に挙げるヘンリー・カウエルの記譜法ですが、誰もが知る記譜法のそれというのは符割が1/2(n)で細分化していく物とは異なる物で、3・5・7・9・11・13・15分音符/2(n)という風に細分化されていっているという物であります。こうした体系とは別に、通常拍子記号の分母は2(n)で表される物ですが、ブライアン・ファーニホウが「Lemma-Icon-Epigram」で用いる特異な例では「7/10」拍子やら「2/12」拍子という表記の上で更に連符鈎を作っていたりする大変複雑な例があったりしますが、基の拍子記号の示すそれは連符鈎で表記していない連符とも読み取れる訳です。

嘗てジョン・パティトゥッチが雑誌のインタヴューに於いて、それは日本語訳されている物でしたが「6分音符」という言葉で語っていた事があった物です。それは「1拍3連」を表している事は容易に読み取れる訳でありますが、「変わった表現をする物だなあ」と感じたのは私だけではないでしょう。その言葉を編集の手を加えずに載せたという事は、一般的な体系で括られている言葉とは全くの埒外であるとも言える表現で以て語る狙いがあった筈です。通常、1拍3連が羅列するという音符というよりはスウィング表記を与えて8分音符で括られた連桁を不等な2:1のリズムでシャッフルという注釈の表記にて、通常の8分音符2つの連桁を「恰も」弾ませて態々読み違える事をしている訳で、そこに偶々3連符が発生するという状況になっている物です。

そういう状況での1拍3連符の出現は「落着き」を取り戻すとも言えますし、譜面《ふづら》上では3連符の符鈎が逆にアクセントとして映える訳です。拍子記号の分母が実際に「6」であったかどうかは定かでありませんが、6分音符という表現の為には先の例の様な、譜読みに於ける偏重的な負荷を取り除いてあげた上での読み方が既知の体系を背いてしまうという状況を生むという事も有り得なくは無い訳です。

例えばF.ショパンの『幻想即興曲』は右手が16分音符・左手が1拍3連で弾く様になる訳ですが左手は1小節を8分音符6つが埋めているだけで「それを連符だと思え」という暗黙の了解と不文律を基に理解して奏する必要がある訳ですね。小節内に本来の音符のパルスを埋めていないという事は連符を示すのだ、という前提の知識がないと初見の場合は「おやっ!?」となってしまいかねない訳です。

楽譜の記譜法という体系は大枠の他にも例外はある物です。シーケンサーという物が大枠だった場合、機械はキッチリとリズムを打ってくれますしそれに基づいたテンポのグリッドは正確極まりない拍子を刻む物ですが、シーケンサーを活用して居たYMOでさえシーケンサーを不等にズラしていた訳ですから、シーケンサー若しくは譜面の「揺れ」という振れ幅をも体得するだけの音楽的素養を身につける必要があるのだと信じてやみません。そうした事を坂本龍一は奇しくも先のインタヴューで言及しております。

記譜法の世界──特に現代音楽──には、視覚が齎す惰性感を排除する為の工夫として、水平面の視界に広い人間の視野の広さから惰性を生じて了う事を払拭する為に垂直方向に譜面を読む様にする体系を模索するに当って、古典の記譜法には垂直方向に書く方法も存在した事でそれ(=クラヴァールスクリボ)を用いたり、或いは五線譜からの視覚的な惰性の脱却の為にソプラノ/アルト記号等に於ける不文律を排除して、凡ての「線」と「間」が全音という規則の下で変化記号或いは符頭そのものを変化記号として表したりするエクィトーンを導入したりなど、これは故ブーレーズなど特に顕著な功績だった訳です。

ジャズの世界では残念乍らマイケル・ブレッカーの逝去を最後に、新たなるジャズの開拓というのは起っていない様に思います。和声面では四度和音やらのアプローチは其処彼処に見られる物ですが、真なる意味で投影法や複調が視野に入るかの様な先鋭的な物は現れていないと言って差支えないでしょう。

彼等の殆どが、13度音程までを見渡した既知の和音体系の規範の中で楽音を扱っているからとも言えますし、過剰なまでの鍵盤奏者に依存したアンサンブルというのも新たな世界の開拓を妨げている要因の一つとも言えるでしょう。鍵盤奏者が悪いのではなくて、鍵盤奏者が12平均律に依存し過ぎているという意味です。

ひとつのモードやコード体系からも逸脱した音は、ジャズを耳にする人ならば少々異端な例として遭遇する事は多くはないでしょうが少なくも無い事でしょう。然しそうした音は通常「カウンター・ノート」という意味合いで用いられたりもする訳ですが、体系に嵌っていない埒外の音を総じて単なるカウンター・ノートとして扱う嫌いがあり、本来なら突然変異的に生じず他の音脈で使っている音であるアプローチを見抜けず(無論アーティスト側はそれを秘匿している)、見抜く事の出来る音はジャズを志さない者にも会得が可能なジャズ的アプローチの体系を思弁的に理解している範囲の物であったりする物であります。

世俗音楽界隈にある人で西洋音楽をも知っている人の方が圧倒的に少ない事もあるのは疑いの無い事実です。更に、知らずに世俗音楽方面に没頭して音楽的素養を磨く事で西洋音楽界に見られる多彩な色彩観のある和声に辿り着いた様な人も居る訳で、そうした人からすれば別段西洋音楽を知る必要もないと思われる人も中には居るのかもしれません。

然しもしも私が、己の感性にはそれなりに自負を持ちつつ西洋音楽界隈では既に使われていたという事実を知って了った時は、己の音楽性とやらはあまりに無力な物として映ると感じるでしょう。

今回のミュージック・マガジンでの坂本龍一の対談では奇しくも9度和音に就いて西洋音楽と世俗音楽側との対比にて述べている部分があるのですが、坂本龍一の言葉から出て来るのは20世紀の巨匠達の名前を出す事は世俗音楽にある方に非礼の無い配慮から比較的新しい西洋音楽界の人達の名を挙げたのだと思います。然し乍ら私に言わせて貰えば九度和音及び増11度和音の素晴しい活用はロベルト・シューマンにあると私は信じて已まない所があるのです。明治維新よりも前の段階で高次な和音をシューマンは活用して居たと私は判断して居ります。

その上で、坂本龍一が9度音について述べていた事から大きな示唆を感じ取って欲しい部分は、9度和音という物もその9度音が成立する時点で少なくとも2組の「完全協和音」が成立し合う状況ともなる訳です。つまり完全五度音程に更に完全五度を積むという状況です。仮に「ド ミ ソ シ レ」という和音があれば「ドミソ」「ソシレ」という五度音を「少なくとも」2組は持ち合う複調的状況を生む訳です。更に、その2組の間の内声にはもう更に1組の「ミソシ」が内在する状況となる訳です。この内声に表れるそれを除けば、外声を伴う音程内に作られる「不完全協和音」は5度に依って補強されつつ全体の和声感の色彩を齎す訳です。

こうした併存状態の和音の基底部側の方の音を坂本龍一は稀釈化させます。先の音程で言えば「ドミソ」の「ミ」を省略化させて茫洋とした響きを得るという方法論を『坂本龍一・全仕事』内で述べております。

こうした事を踏まえると、高橋ユキヒロのソロ・アルバム『サラヴァ!』収録の「Elastic Dummy」というのは基底部を稀釈化させた物だと考える事が出来、「CM7aug (on D♭) → B♭M7 (on C) → DM7aug (on E♭) → CM7 (on D)」という風になり、決して「C△7/D♭△ → B♭M7 (on C) → D△7/E♭△ → CM7 (on D)」由来の音という訳ではありません。とはいえこの表記は私のブログでかなり以前に述べていた事でもあるのですが、その当時の意図とは全く別の、漸くこうした方面に足を踏み入れた話題であらためて語っている事なのでご容赦いただきたい訳であります。

他者の多くの示唆を得られる様に自分自身の懐を深くして理解しようと試みないと、自身の尺度から得られる物などタカが知れる物であります。「何言ってんだ、コイツ!?」という風にしか捉えられない人に能く見受けられる特徴は、理解が過剰なまでに一義的なのであります。ひとつの本や1人の言葉に深く依存する。多角的・多義的側面を知ろうとしない。そういう所を鍛えないと、音楽を深く知る事は難しいかと思います。

2016-01-21 20:00