属七と副七 [楽理]

扨て久方ぶりのブログ更新となる訳ですが、今回はタイトルにも有る通り属七(ぞくしち)と副七(ふくしち)という和音の種類を取り扱います。

それらの和音の名称は楽典の初歩の初歩と言えるのでもある訳ですが、あまりに初歩的な為にそれらの重要な機能的側面すら忘れてしまい、実際に直面する真砂の数ほどもある音楽的手法の前に急かされてしまっている現状という悲哀なる問題を抱えている人は決して少なくはないと思います。それほど属七と副七という和音の取扱は大切だという事を今回あらためて力説したい訳です。

旧くは属和音と副和音という風に分類された和音。つまり、属和音とそれ以外の和音(=副和音)という分類ですが、当初は属和音にのみ七度音の附与が認められたのは次の理由が挙げられます。

扨て、これは私が詳悉に語る事ではないと思いますが属和音以外が副和音という理解とは別に、主要三和音(所謂スリー・コード)と副次和音という分類がある点にも、その後のポピュラー界隈に誤謬を招く悲哀なる側面に端を発しているので、それに留意し乍ら以下に述べる事を理解して欲しいと思います。大前提となる知識ですので取り零しなく理解され度し。

場所に依っては主要三和音に対して副三和音として副次和音の分類から、減和音という完全和音(完全音程を持つ長・短和音の2つ)ではない和音を省いて教える所(特にポピュラー界隈に多い)がありますが混同されぬ様に。何故なら、短調組織に於いて短調の属和音がドミナント機能として導音欲求が働く時のみ変化するばかりではなく音階固有の音として、変和音に過ぎなかった音が音階固有音として常に振る舞う様になると、短調での副次和音は完全和音の体が極めて少なくなってしまう訳です。短調のⅡ度は元々減和音、Ⅲ度は増和音に変化させられ、Ⅵ度が漸く長和音としての完全和音で、下主音であった筈のⅦ度は半音高められているから自ずとⅦ度の和音も減和音に変化する。こうした短調の世界にある和音の不協和な溷濁が短調の多様な世界観を生んで来た事を今一度振り返り乍ら、主要三和音と副次和音という組織を知った上での理解を深める必要があるかと思います。

属和音の第3音が齎す効力は、主音という調的重力を持った音に対して最も近い音に近接しようとする磁場として「音階固有音上の導音」という風にダイアトニック(=全音階)的に最も近い音程(=半音)で主音に隣接(シ→ド)し、然もそれは順次進行的に更に横の線を推し進めようとする力(上行導音)として働く物です。その「下から上へ押し上げる力」と同等な「磁場」として「上から下に」という下行的な力(下行導音)としても附け加える為に属和音の7度に相当する音程に七度音が附与された(ファ→ミ)為、属和音は「属七」の和音としての地位を得たのです。

それらの2音(=上行導音・下行導音)は、最も近いダイアトニックの音という半音上の緩やかな段差を登り、他方は下に滑り落ちるという風にして「2種類(上行・下行)の導音」を持たせて後続和音に対して解決感を更に高める為の用法としてスムーズ感を得るという磁場になり、それらは属和音にだけ与えられた特権だった訳です。

その七度音も時代を進める事で他の副和音にも適用される事になり、やがては属和音と副和音が「属七と副七」という風になった訳です。「副七」とはつまり、属和音以外の7度音を持つ和音という理解が大前提である物なのです。

この「至極当然」過ぎる大前提を、現今のジャズ/ポピュラー系の音楽理論書というのは省略してしまっているきらいがあり猛省を促したい点でもあるのですが、属七と副七への理解を曖昧にしてはいけない理由というのは今回の私のブログを読み終わる時には自ずと理解される事でありましょう。それほど属七と副七という区別は重要な事なのです。

私が以前にジャズのコード進行を語るに当って「Ⅲm7→Ⅵm7→Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ」というのが「Ⅲ→♭Ⅲ→Ⅱ→♭Ⅱ→Ⅰ」として置換可能となっており、それらの過程で生じている副七の和音が属七の和音へと変化(=オルタレーション)しているという事を思い出してもらいたい訳ですが、つまり、元のコード進行に生じているドミナント7thコードではない和音といかうのは、謂わば「副七」な訳ですが、副七が属七へオルタレーションするという事はつまり、ドミナント7thコードという変化和音として置換させるという事になる訳で、「Ⅲ7→♭Ⅲ7→Ⅱ7→♭Ⅱ7→Ⅰ」という風にも置換する事と同様であるという事はお判りでありましょう。

即ち、「オルタレーション」というのは半音的変化の中で特に、属七の和音に分類される類の物を取り扱う事が多くなりますが、オルタレーションとは決してそれら凡てが属和音以外の和音の体も存在する、という事を先ずはきちんと理解しておく必要があるのです。

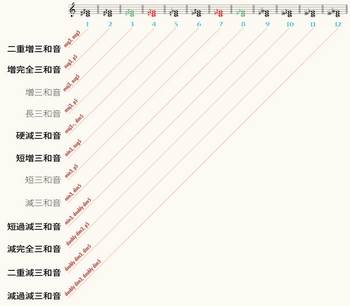

現今のジャズ/ポピュラー界隈の音楽理論は重要な事を全く述べておらず、和音体系も長・短・増・減和音のタイプに括らせているだけの事が多い事でしょう。然し、本来3度堆積型の和音というのは長・短という2種の和音以外は凡て「変化和音」という取扱をするのが正統な理解なのであります。ですから、以前にも示した和音分類を今回また再掲しますが、和音というのはトライアドだけでもこういう風になっているのが真の姿でありまして、その内、長三和音と短三和音以外は総じて「変化和音」という取扱いなのです。

何故長・短和音が正統な和音の姿なのか!? というのも3度堆積の和音の分類というのは抑も協和音程をどの様にして纏って行くか!? という所から端を発しております。協和音程の最も絶大な地位があるのは同度とオクターヴの「絶対完全音程」です。これは和音としては使わないので、その次の低次な完全音程を用いる訳です。即ち「完全協和音程」を使う訳ですが「完全五度」を使う訳です。この完全五度に纏わせる次なる低次の音程が「不完全協和音程」を纏わせる訳です。つまり完全五度に三度音を附与する事を意味する訳です。

そこで、「不完全協和音程」よりも狭い音程を一般的に我々は「不協和」と言ったりしますが、シャイエは敢えて不協和とは言わず「過渡的協和音程」を纏わせると説明しております。

これを言い換えるならば、ド─ソという完全五度に突如「レ」(=過渡的協和音)が附与される事はなく、その前提に「不完全協和音」が無くしては纏う物ではない、というのが和音の取扱の正統な物なのです。因みに「ド・ソ・レ」と纏わせたいならばそれは史実的に五度和音という分類です。密集位置でソ・ド・レ♭・ファという和音があった場合、これは実際には「ファ・ド・ソ・レ♭」という不等五度和音の体でもある訳です。

三度堆積型の和音というのは、《完全音程を持ち、それに低次の協和音を附与する》というのが正統な取扱法であるのです。ですから「aug」や「dim」というのも完全音程は見当たらない物の、本来あった完全音程をオルタレーションさせただけの「変化和音」であり、変化和音を使ってはならないという事を意味する物ではありません(笑)。

それらを鑑みれば、後掲の多くの変化和音の種類をジャズ/ポピュラー界隈はコードネーム化していない事があらためて解る事でしょう。

こうした和音の大前提を知らずにジャズ/ポピュラー界隈は通俗的な説明を急いたり或いは独自的解釈ばかりに拘泥して学び手の好奇心を逆手に取って著者の正当性を贏ち得ようとする嫌いがあったりもする為、そうした卑しさが存分に発揮されつつ、実際には根拠に甘くて浅い類の物が非常に多く蔓延っている為、真摯に学ぼうとする者からすれば、著者の独自な語句の嵌当に惑わされたりする訳です。

茲であらためて「まとめ」として和音に就いて語りましょう。【和音】《わおん》という名称を嘗ては「和絃」《かげん》「和音」《かおん》とも読んだ物です。和音という物は或る2音間の音程で存在している状況であってもそれは特定の3度堆積構造からなる3和音構造体の一部として類推する物で、この3和音構造体という物は先述した様に「長・短」というトライアド、畢竟するにメジャー・トライアド及びマイナー・トライアドという物を類推した上で、その上で完全音程をも包含しない構造体というのは何等かの変化和音として読み取る事が和音の大前提なのです。

仮に或る2音に依る音程で「ド・ラ♭(=ソ♯)」が聞こえて来た場合、これは或るトライアドを類推しなくてはならない訳です。つまり、根音・第3音・第5音のどれかが省略されている状況と見做す訳です。そうするとひとつの和音としてはとても特定できる状況ではないのは明白なのであります。

因みに「空虚五度」というのは和音の第3音が省略されている状況であり完全五度音程が強調される訳ですが、ロック界のパワー・コードは総じて空虚五度かというとそれも亦異なります。パワー・コードというのは和音の第3音を省略し且つ五度および四度で弾くのをパワー・コードと呼ぶ訳です。

楽理を素知らぬ者でもその圧倒的な力を薄々感じているとは思いますが、五度音程の「重力」を感ずるシーンは西洋音楽に於いて能くある物でして、よもや連続五度等の禁則に頭デッカチになっている人からすれば俄に信じ難い事かもしれませんが、5度音程を更に開離させた12度音程を用いて対位法として組立てられている技法などは最たる例です。

四声体で書かれる所謂正統の和声書法というのは「声楽」で奏し易い事が基本となっているのですが、連続五度などを避ける為に五度音を完全四度に転回してみたり、三度音程が後続和音にて巧く着地する様に六度を意識したりするこざかしい工夫などにも遭遇したりする事はあるでしょうが、12度対位法の存在や対位法に於ける「変応」《へんのう》の重要性を知った上で、ひとつの調性が有している音階固有音という線路を飛び越える事の出来るそれを是非共会得して欲しい處です。

これを知る・知らないで所謂ジャズ/ポピュラー界隈での非和声音に対する取り組み方はガラリと変って来ます。無論、殆どのジャズ/ポピュラー界隈の理論書の非和声音の取扱など対位法の変応由来の音脈などスポイルされてしまっているのが現状です。変応というのは抑も「対斜」を避ける為に起るものですが、その対斜とはトリトヌスを避ける為の物ですね。トライトーンを意識する・しないという事で生ずる音楽観の差異というのはもっと議論されて然るべきなのですが、ジャズ/ポピュラー界隈では殆どと言っていい程変応に対しては無視されていると謂えるでしょう。変応の重要性は次の例を見れば自ずと理解できる事でしょう。

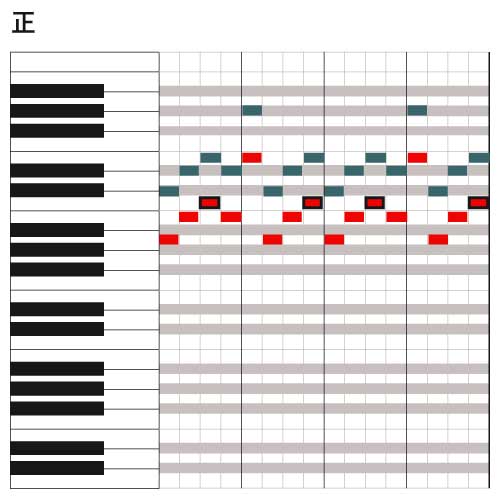

例えばジェントル・ジャイアント(以下GG)の名曲のひとつ、アルバム『Free Hand』収録の同名曲「Free Hand」のイントロというのは次の様なモチーフがピアノで表われ、直後多声部となると転調したかの様な錯覚に捉われるかと思いますが、実はとても含蓄のある音楽的要素をふんだんに含んだ物であるのです。猶、私が「Free Hand」を取り上げる事は初めてではありませんが、以前語っていない事を述べるのです。当時語っていた物は当時なりの記事の進め方で文章が構築されているのでその辺は御承知置きを。

扨て先のモチーフは最初だけピアノの単声フレーズで奏されますが、その音形からは「イ短調」もしくはそれとの共通音を持つ類の調性を脳裡で映じてしまうのは致し方ない所です。何しろ和声が無い状況ですので調性を茲だけでは確定はできません。然し乍ら朧げながらも調的な重心を感じる事が「中心音」という役割が齎す作用です。このフレーズの場合a音とe音が中心音として作用している訳です。

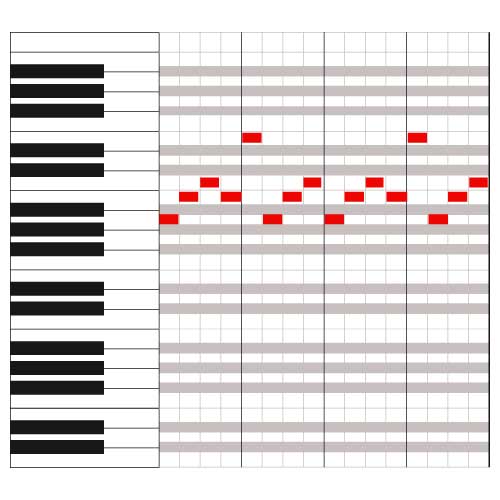

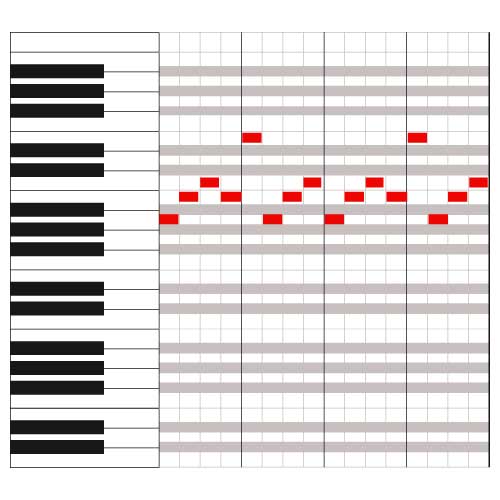

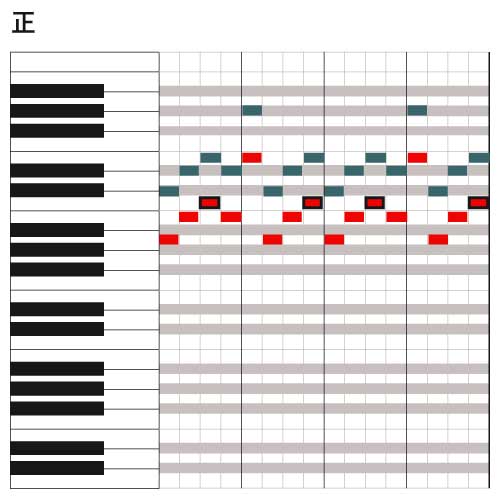

扨てその音形から突如バンド・アンサンブルとして奏されると、先のモチーフはまるで「移調」されたかの様に次の図の様に上声部が奏されます。つまりは嬰ヘ短調がドリア調として変化した音階固有音に則って「cis・dis・e・gis」という音形に「移調」されたかの様に聴こえる訳です。実際には3度下でハモっている訳ですが、聴取が甘い人は3度下のフレーズも嬰ヘ短調がドリア調に変化した音組織で鳴らされていると誤解してしまい、次の様に聴いてしまう人がとても多いのです。

茲で取り上げるGGの名曲のひとつ「Free Hand」というのは複調的に、二つのフレーズを平行3度オルガヌムという手法で互いにハーモナイズさせている訳です。平行オルガヌムというのは旧くは平行五度オルガヌム(局所的に四度など)で唄われた物ですが、現今の合唱で3度でハモる事の多い事を思うと、五度で取る事の荘厳な感じやオルガンの様な音をも思わせるそれには少々慣れないと唄い辛い所があるかと思います。

その様な事前知識があるとしても「平行三度オルガヌム」というのは聞き慣れないかと思いますが、今回の場合は平行長三度オルガヌム、或いは平行短六度オルガヌムとも謂える訳ですが、平行三度オルガヌムというのは12世紀頃英国で盛んに用いられていた非常に特徴的な技法であったとも謂れており、これは「ジメル」と謂われている物です。その後14世紀頃にはフォーブルドンいう技法も登場したのでありますが、フォーブルドンは3度および6度のオルガヌムなので、「Free Hand」はジメルを始原とするフォーブルドンの手法を用いた平行オルガヌムを応用した物だと謂える訳です。

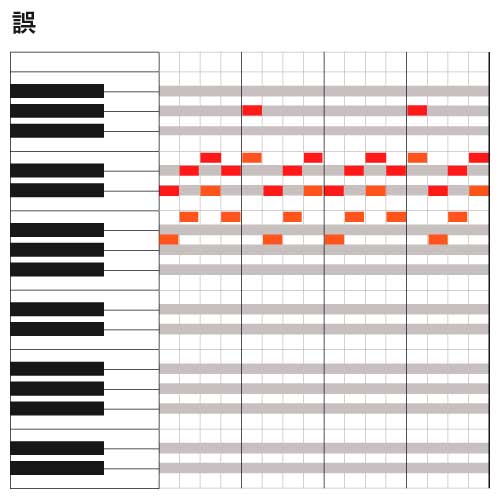

扨て、「Free Hand」の誤った解釈として用いられる側の音というのは、結果的に一番最初に表われていたモチーフのC音であるべき音がC#音(cis)として、嬰ヘ短調のドリア調として変化した音組織に準えてしまっている物であり、これはフリーで流通するMIDIデータやましてやGG公式サイトでファンが提供したMIDIデータでも頒布されてしまっている所でも多くの誤謬を招く事となってしまっているのですが、公式サイトととてファンの好意を無礙に扱えない為苦渋に満ちた側面があるのは否めないでしょうが、音を聴けばその違いは直ぐに解る筈なのに、眼前の捉え易い楽理的知識が歪めてしまうのでありますね。

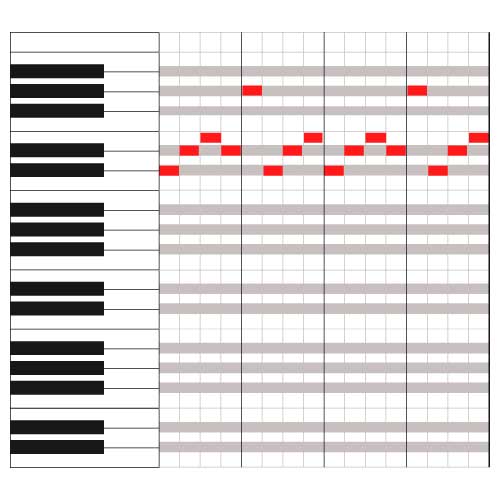

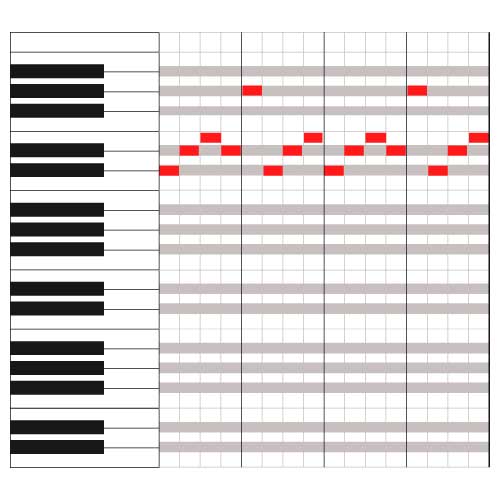

ですから「Free Hand」は、当初のモチーフと嬰ヘ短調がドリア調へと変化した二声に依る複調的な平行三度オルガヌムで構築されている物であり、主体としては嬰ヘ短調に有り乍ら、もう一つの音組織(=当初から表われていた音形)がC音を維持する時、これを「変応」と呼ぶ訳です。このC音は決して嬰ヘ短調がドリア調変化した音組織に靡かず(靡いたらC#になってしまう)に固守する訳です。これは対位法的アプローチの変応を応用した物である訳です。固守されているC音は変応を示す物で色分けしております。

という事で、複調、ジメル、フォーブルドン、平行三度オルガヌム、変応という知識が前提としてあれば歪曲する事なく楽音を捉える事が出来る筈ですが、恐らく多くの人は嬰ヘ短調で生ずる「C音」はブルーノート由来だの、そのC音すら歪曲して「C#」として歪曲させてしまって聞いている人すら居たりする物でしょう。「C音」を聴けたとしても、楽理的素養が薄い場合、単なるブルーノート的変化とか、和音体系としてはそうそう目にする事のない短和音上での「♯11th音」など、アーサー・イーグルフィールド・ハルの『近代和聲の説明と應用』の例示する物を規範としなければ先ずはお目に掛かれない類の知識であり、ほぼ凡てのジャズ/ポピュラー界隈の理論書が見過ごしてしまっている様な例でもあったりする訳です。

「Free Hand」の変応のそれは、和声的に仰々しく奏鳴される物ではなく横の線として経過的に移ろう様に感ずる物だからついついそれを「経過音」としての和音外音(=非和声音)として片付けられそうな側面もありますが、単なる和音外音として片付けてはならないのは、嬰ヘ短調側の音組織ばかりが偏重的であってはならないからであるが故に、その世界に靡かずに固守した音をきちんと耳と脳が捉える事が重要な知覚なのであります。

「Free Hand」の変応のそれは、和声的に仰々しく奏鳴される物ではなく横の線として経過的に移ろう様に感ずる物だからついついそれを「経過音」としての和音外音(=非和声音)として片付けられそうな側面もありますが、単なる和音外音として片付けてはならないのは、嬰ヘ短調側の音組織ばかりが偏重的であってはならないからであるが故に、その世界に靡かずに固守した音をきちんと耳と脳が捉える事が重要な知覚なのであります。

聽者の解釈で歪められずにきちんと音が届いた時、その複調感を吟味する事が出来るかどうか!? というのは聽者の感性が左右する訳です。これを吟味できなければ感性が乏しいのである訳です。処が大半の聽者は自己に甘い。自身のコンプレックスを打破できぬまま、感性の埒外に在るとも言える音の情感を受け止めるのは苦痛でもあり荊の道を歩かせられている様な物でしょう。味わう事をやめて、皮相的な理解に留まる。つまり「味見程度」に嗜んで、なんとなく眼前の理論体系にそぐうかの様な錯覚に捉われて聴いた気になるというのが多い物でもあり、この曲は「聴く人を選ぶ」ポジションに位置するのは間違いない名曲なのであります。GGそのものが聴く人を選ぶ処があったりする厄介なバンドであるのは言う迄もありませんが(笑)。

変応を起すという事は、その挙動が調性という完全音程の磁場が作り上げる軌道に沿う事ではなく、フレーズという線の拡張が音階固有音という軌道を飛び越えて別の軌道にも易々と乗ろうとする挙動から生ずる物です。調性を遵守するという事は完全音程(特に完全五度)の呪縛を享けている物であり、変応もまた別の音組織の完全音程の呪縛を享けている物ですが、それらが同時に垂直的に生ずるのではなく、時間的にずれて遭遇し合う時に併存し合う状況で変応から生ずる世界観は多様性を発揮するのであります。つまり、「Free Hand」はF#ドリアンばかりを意識してはいけないし、だからといってAエオリアンをF#マイナー・キーにてスーパー・インポーズという風に見立てる事も早計ではあります。

とはいえ互いの調性をそれぞれテトラコルドとして抜萃して併存させた時、両者の併存は変応を利用する事で多様性を増す構造となっている訳です。もしもテトラコルド構造を倍加させればフレージングとして更に展開させるという風に可能性が拡大するという訳です。

F#マイナーというキーをF#ドリアンで嘯いてはいるものの、実際には他調の音形を使って変応しているそれを、ドリアンや普通の和音体系やモードを充てて考える事は到底出来ない世界観であり、単にブルーノートと本位4度を使い分けているという風に決して見立てる事が出来ない訳で、このような狭い世界観の理解に収まって了う様ではいけない訳で、世俗的な多くの音楽理論の陥穽があらためて解るというモノです。

ジャズ界にしたってツー・ファイヴ・ワン(=Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ)で逐次生じる和音進行のそれが仰々しい(Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ)為、それを中和させ「Ⅱm7→Ⅱm7(on Ⅴ)→Ⅰ」としたりしている訳で、ドミナントの磁場を避けつつ、それでも隠しきれない磁場から生ずる音脈を堪能している訳です。

茲でおさらいですが属和音という機能の磁場は、自然倍音列のその並び方が合致するのは属音が自然倍音列の基音と一致するから属和音としての磁場は強化されている、という処もあらためて注目しておかなくてはなりません。

仮に長音階上の主音から自然倍音列を生じさせても思弁的には主音上から自然七度の音程なども生ずる事は可能ですが、全音階的に7度音を附与させた場合は長七度を附与させる訳で、自然倍音列上の磁場は合致させない音脈を使う訳ですし、長音階のⅡ度、Ⅲ度・Ⅵ度などは全音階的には短和音を発生する音度であるため、自然倍音列のそれとは全く合致していない訳です。

それらを「もしも」合致させるならばオルタレーションとして変化させる時。つまり「副七」を「属七」に一時的に変化させた時、という風にも捉えられる訳です。必ずも、基が短和音だからだったといって属七に変化させる事は遠い音脈ではないのです。なぜなら、長和音・短和音以外は「変化和音」なのですから。無論変化和音は長・短の和音をも変化させて然るべきものなのです。

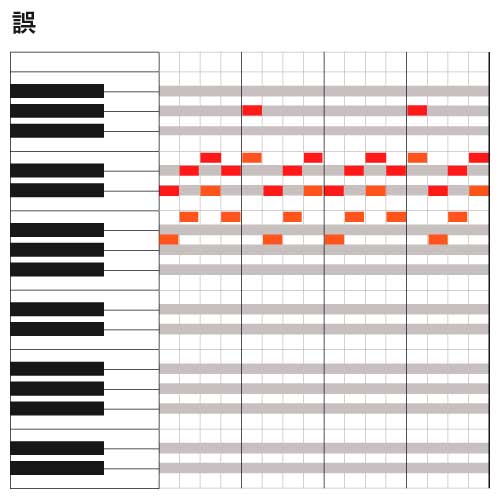

以前にも図示しておいた変化三和音を今一度列挙する事にしておきましょう。

但し、近視眼的なジャズの理解者達は、背景にある和音がドミナント7th類の時程度でしかオルタード・テンションを附与して遊ぶ事ができず、副七の和音にて和音外音を遊んだり、果てはコード進行の無いモード一発の世界にて音組織を逸脱する組織を容易く見付けて来れなかったりする訳です。そういう時の方法論という物を語ろうとする時大半の理論書がそれらに口をつぐんで了うのです(嗤)。ですから、既知のコード体系ありきでジャズ理論やらを語るのはごくごく簡単な事であるのだけれども、この程度で知った気になってはいけませんよと警鐘を鳴らし乍ら私は述べている訳です。

こうして端的に説明できる事をも軽視して語る事もしない音楽理論の世界に何が出来るか!? と言えば、それは無能が有難がる程度の体系しか身に付けられないと断言できます。そういう処を等閑にしないからこそ私のブログというのは大半の楽理とも少々毛色が違って見えるのでしょう。毛色が同じ音しか学び取らないのであれば出て来る音は推して知るべし。

では、ツーファイブとて中和させて行くジャズの実際とやらを今一度確認した時、我々の耳は「ジャズっぽさ」をどう聴いているのかという事を次回以降詳らかにしていきましょう。

それらの和音の名称は楽典の初歩の初歩と言えるのでもある訳ですが、あまりに初歩的な為にそれらの重要な機能的側面すら忘れてしまい、実際に直面する真砂の数ほどもある音楽的手法の前に急かされてしまっている現状という悲哀なる問題を抱えている人は決して少なくはないと思います。それほど属七と副七という和音の取扱は大切だという事を今回あらためて力説したい訳です。

旧くは属和音と副和音という風に分類された和音。つまり、属和音とそれ以外の和音(=副和音)という分類ですが、当初は属和音にのみ七度音の附与が認められたのは次の理由が挙げられます。

扨て、これは私が詳悉に語る事ではないと思いますが属和音以外が副和音という理解とは別に、主要三和音(所謂スリー・コード)と副次和音という分類がある点にも、その後のポピュラー界隈に誤謬を招く悲哀なる側面に端を発しているので、それに留意し乍ら以下に述べる事を理解して欲しいと思います。大前提となる知識ですので取り零しなく理解され度し。

場所に依っては主要三和音に対して副三和音として副次和音の分類から、減和音という完全和音(完全音程を持つ長・短和音の2つ)ではない和音を省いて教える所(特にポピュラー界隈に多い)がありますが混同されぬ様に。何故なら、短調組織に於いて短調の属和音がドミナント機能として導音欲求が働く時のみ変化するばかりではなく音階固有の音として、変和音に過ぎなかった音が音階固有音として常に振る舞う様になると、短調での副次和音は完全和音の体が極めて少なくなってしまう訳です。短調のⅡ度は元々減和音、Ⅲ度は増和音に変化させられ、Ⅵ度が漸く長和音としての完全和音で、下主音であった筈のⅦ度は半音高められているから自ずとⅦ度の和音も減和音に変化する。こうした短調の世界にある和音の不協和な溷濁が短調の多様な世界観を生んで来た事を今一度振り返り乍ら、主要三和音と副次和音という組織を知った上での理解を深める必要があるかと思います。

属和音の第3音が齎す効力は、主音という調的重力を持った音に対して最も近い音に近接しようとする磁場として「音階固有音上の導音」という風にダイアトニック(=全音階)的に最も近い音程(=半音)で主音に隣接(シ→ド)し、然もそれは順次進行的に更に横の線を推し進めようとする力(上行導音)として働く物です。その「下から上へ押し上げる力」と同等な「磁場」として「上から下に」という下行的な力(下行導音)としても附け加える為に属和音の7度に相当する音程に七度音が附与された(ファ→ミ)為、属和音は「属七」の和音としての地位を得たのです。

それらの2音(=上行導音・下行導音)は、最も近いダイアトニックの音という半音上の緩やかな段差を登り、他方は下に滑り落ちるという風にして「2種類(上行・下行)の導音」を持たせて後続和音に対して解決感を更に高める為の用法としてスムーズ感を得るという磁場になり、それらは属和音にだけ与えられた特権だった訳です。

その七度音も時代を進める事で他の副和音にも適用される事になり、やがては属和音と副和音が「属七と副七」という風になった訳です。「副七」とはつまり、属和音以外の7度音を持つ和音という理解が大前提である物なのです。

この「至極当然」過ぎる大前提を、現今のジャズ/ポピュラー系の音楽理論書というのは省略してしまっているきらいがあり猛省を促したい点でもあるのですが、属七と副七への理解を曖昧にしてはいけない理由というのは今回の私のブログを読み終わる時には自ずと理解される事でありましょう。それほど属七と副七という区別は重要な事なのです。

私が以前にジャズのコード進行を語るに当って「Ⅲm7→Ⅵm7→Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ」というのが「Ⅲ→♭Ⅲ→Ⅱ→♭Ⅱ→Ⅰ」として置換可能となっており、それらの過程で生じている副七の和音が属七の和音へと変化(=オルタレーション)しているという事を思い出してもらいたい訳ですが、つまり、元のコード進行に生じているドミナント7thコードではない和音といかうのは、謂わば「副七」な訳ですが、副七が属七へオルタレーションするという事はつまり、ドミナント7thコードという変化和音として置換させるという事になる訳で、「Ⅲ7→♭Ⅲ7→Ⅱ7→♭Ⅱ7→Ⅰ」という風にも置換する事と同様であるという事はお判りでありましょう。

即ち、「オルタレーション」というのは半音的変化の中で特に、属七の和音に分類される類の物を取り扱う事が多くなりますが、オルタレーションとは決してそれら凡てが属和音以外の和音の体も存在する、という事を先ずはきちんと理解しておく必要があるのです。

現今のジャズ/ポピュラー界隈の音楽理論は重要な事を全く述べておらず、和音体系も長・短・増・減和音のタイプに括らせているだけの事が多い事でしょう。然し、本来3度堆積型の和音というのは長・短という2種の和音以外は凡て「変化和音」という取扱をするのが正統な理解なのであります。ですから、以前にも示した和音分類を今回また再掲しますが、和音というのはトライアドだけでもこういう風になっているのが真の姿でありまして、その内、長三和音と短三和音以外は総じて「変化和音」という取扱いなのです。

何故長・短和音が正統な和音の姿なのか!? というのも3度堆積の和音の分類というのは抑も協和音程をどの様にして纏って行くか!? という所から端を発しております。協和音程の最も絶大な地位があるのは同度とオクターヴの「絶対完全音程」です。これは和音としては使わないので、その次の低次な完全音程を用いる訳です。即ち「完全協和音程」を使う訳ですが「完全五度」を使う訳です。この完全五度に纏わせる次なる低次の音程が「不完全協和音程」を纏わせる訳です。つまり完全五度に三度音を附与する事を意味する訳です。

そこで、「不完全協和音程」よりも狭い音程を一般的に我々は「不協和」と言ったりしますが、シャイエは敢えて不協和とは言わず「過渡的協和音程」を纏わせると説明しております。

これを言い換えるならば、ド─ソという完全五度に突如「レ」(=過渡的協和音)が附与される事はなく、その前提に「不完全協和音」が無くしては纏う物ではない、というのが和音の取扱の正統な物なのです。因みに「ド・ソ・レ」と纏わせたいならばそれは史実的に五度和音という分類です。密集位置でソ・ド・レ♭・ファという和音があった場合、これは実際には「ファ・ド・ソ・レ♭」という不等五度和音の体でもある訳です。

三度堆積型の和音というのは、《完全音程を持ち、それに低次の協和音を附与する》というのが正統な取扱法であるのです。ですから「aug」や「dim」というのも完全音程は見当たらない物の、本来あった完全音程をオルタレーションさせただけの「変化和音」であり、変化和音を使ってはならないという事を意味する物ではありません(笑)。

それらを鑑みれば、後掲の多くの変化和音の種類をジャズ/ポピュラー界隈はコードネーム化していない事があらためて解る事でしょう。

こうした和音の大前提を知らずにジャズ/ポピュラー界隈は通俗的な説明を急いたり或いは独自的解釈ばかりに拘泥して学び手の好奇心を逆手に取って著者の正当性を贏ち得ようとする嫌いがあったりもする為、そうした卑しさが存分に発揮されつつ、実際には根拠に甘くて浅い類の物が非常に多く蔓延っている為、真摯に学ぼうとする者からすれば、著者の独自な語句の嵌当に惑わされたりする訳です。

茲であらためて「まとめ」として和音に就いて語りましょう。【和音】《わおん》という名称を嘗ては「和絃」《かげん》「和音」《かおん》とも読んだ物です。和音という物は或る2音間の音程で存在している状況であってもそれは特定の3度堆積構造からなる3和音構造体の一部として類推する物で、この3和音構造体という物は先述した様に「長・短」というトライアド、畢竟するにメジャー・トライアド及びマイナー・トライアドという物を類推した上で、その上で完全音程をも包含しない構造体というのは何等かの変化和音として読み取る事が和音の大前提なのです。

仮に或る2音に依る音程で「ド・ラ♭(=ソ♯)」が聞こえて来た場合、これは或るトライアドを類推しなくてはならない訳です。つまり、根音・第3音・第5音のどれかが省略されている状況と見做す訳です。そうするとひとつの和音としてはとても特定できる状況ではないのは明白なのであります。

因みに「空虚五度」というのは和音の第3音が省略されている状況であり完全五度音程が強調される訳ですが、ロック界のパワー・コードは総じて空虚五度かというとそれも亦異なります。パワー・コードというのは和音の第3音を省略し且つ五度および四度で弾くのをパワー・コードと呼ぶ訳です。

楽理を素知らぬ者でもその圧倒的な力を薄々感じているとは思いますが、五度音程の「重力」を感ずるシーンは西洋音楽に於いて能くある物でして、よもや連続五度等の禁則に頭デッカチになっている人からすれば俄に信じ難い事かもしれませんが、5度音程を更に開離させた12度音程を用いて対位法として組立てられている技法などは最たる例です。

四声体で書かれる所謂正統の和声書法というのは「声楽」で奏し易い事が基本となっているのですが、連続五度などを避ける為に五度音を完全四度に転回してみたり、三度音程が後続和音にて巧く着地する様に六度を意識したりするこざかしい工夫などにも遭遇したりする事はあるでしょうが、12度対位法の存在や対位法に於ける「変応」《へんのう》の重要性を知った上で、ひとつの調性が有している音階固有音という線路を飛び越える事の出来るそれを是非共会得して欲しい處です。

これを知る・知らないで所謂ジャズ/ポピュラー界隈での非和声音に対する取り組み方はガラリと変って来ます。無論、殆どのジャズ/ポピュラー界隈の理論書の非和声音の取扱など対位法の変応由来の音脈などスポイルされてしまっているのが現状です。変応というのは抑も「対斜」を避ける為に起るものですが、その対斜とはトリトヌスを避ける為の物ですね。トライトーンを意識する・しないという事で生ずる音楽観の差異というのはもっと議論されて然るべきなのですが、ジャズ/ポピュラー界隈では殆どと言っていい程変応に対しては無視されていると謂えるでしょう。変応の重要性は次の例を見れば自ずと理解できる事でしょう。

例えばジェントル・ジャイアント(以下GG)の名曲のひとつ、アルバム『Free Hand』収録の同名曲「Free Hand」のイントロというのは次の様なモチーフがピアノで表われ、直後多声部となると転調したかの様な錯覚に捉われるかと思いますが、実はとても含蓄のある音楽的要素をふんだんに含んだ物であるのです。猶、私が「Free Hand」を取り上げる事は初めてではありませんが、以前語っていない事を述べるのです。当時語っていた物は当時なりの記事の進め方で文章が構築されているのでその辺は御承知置きを。

扨て先のモチーフは最初だけピアノの単声フレーズで奏されますが、その音形からは「イ短調」もしくはそれとの共通音を持つ類の調性を脳裡で映じてしまうのは致し方ない所です。何しろ和声が無い状況ですので調性を茲だけでは確定はできません。然し乍ら朧げながらも調的な重心を感じる事が「中心音」という役割が齎す作用です。このフレーズの場合a音とe音が中心音として作用している訳です。

扨てその音形から突如バンド・アンサンブルとして奏されると、先のモチーフはまるで「移調」されたかの様に次の図の様に上声部が奏されます。つまりは嬰ヘ短調がドリア調として変化した音階固有音に則って「cis・dis・e・gis」という音形に「移調」されたかの様に聴こえる訳です。実際には3度下でハモっている訳ですが、聴取が甘い人は3度下のフレーズも嬰ヘ短調がドリア調に変化した音組織で鳴らされていると誤解してしまい、次の様に聴いてしまう人がとても多いのです。

茲で取り上げるGGの名曲のひとつ「Free Hand」というのは複調的に、二つのフレーズを平行3度オルガヌムという手法で互いにハーモナイズさせている訳です。平行オルガヌムというのは旧くは平行五度オルガヌム(局所的に四度など)で唄われた物ですが、現今の合唱で3度でハモる事の多い事を思うと、五度で取る事の荘厳な感じやオルガンの様な音をも思わせるそれには少々慣れないと唄い辛い所があるかと思います。

その様な事前知識があるとしても「平行三度オルガヌム」というのは聞き慣れないかと思いますが、今回の場合は平行長三度オルガヌム、或いは平行短六度オルガヌムとも謂える訳ですが、平行三度オルガヌムというのは12世紀頃英国で盛んに用いられていた非常に特徴的な技法であったとも謂れており、これは「ジメル」と謂われている物です。その後14世紀頃にはフォーブルドンいう技法も登場したのでありますが、フォーブルドンは3度および6度のオルガヌムなので、「Free Hand」はジメルを始原とするフォーブルドンの手法を用いた平行オルガヌムを応用した物だと謂える訳です。

扨て、「Free Hand」の誤った解釈として用いられる側の音というのは、結果的に一番最初に表われていたモチーフのC音であるべき音がC#音(cis)として、嬰ヘ短調のドリア調として変化した音組織に準えてしまっている物であり、これはフリーで流通するMIDIデータやましてやGG公式サイトでファンが提供したMIDIデータでも頒布されてしまっている所でも多くの誤謬を招く事となってしまっているのですが、公式サイトととてファンの好意を無礙に扱えない為苦渋に満ちた側面があるのは否めないでしょうが、音を聴けばその違いは直ぐに解る筈なのに、眼前の捉え易い楽理的知識が歪めてしまうのでありますね。

ですから「Free Hand」は、当初のモチーフと嬰ヘ短調がドリア調へと変化した二声に依る複調的な平行三度オルガヌムで構築されている物であり、主体としては嬰ヘ短調に有り乍ら、もう一つの音組織(=当初から表われていた音形)がC音を維持する時、これを「変応」と呼ぶ訳です。このC音は決して嬰ヘ短調がドリア調変化した音組織に靡かず(靡いたらC#になってしまう)に固守する訳です。これは対位法的アプローチの変応を応用した物である訳です。固守されているC音は変応を示す物で色分けしております。

という事で、複調、ジメル、フォーブルドン、平行三度オルガヌム、変応という知識が前提としてあれば歪曲する事なく楽音を捉える事が出来る筈ですが、恐らく多くの人は嬰ヘ短調で生ずる「C音」はブルーノート由来だの、そのC音すら歪曲して「C#」として歪曲させてしまって聞いている人すら居たりする物でしょう。「C音」を聴けたとしても、楽理的素養が薄い場合、単なるブルーノート的変化とか、和音体系としてはそうそう目にする事のない短和音上での「♯11th音」など、アーサー・イーグルフィールド・ハルの『近代和聲の説明と應用』の例示する物を規範としなければ先ずはお目に掛かれない類の知識であり、ほぼ凡てのジャズ/ポピュラー界隈の理論書が見過ごしてしまっている様な例でもあったりする訳です。

聽者の解釈で歪められずにきちんと音が届いた時、その複調感を吟味する事が出来るかどうか!? というのは聽者の感性が左右する訳です。これを吟味できなければ感性が乏しいのである訳です。処が大半の聽者は自己に甘い。自身のコンプレックスを打破できぬまま、感性の埒外に在るとも言える音の情感を受け止めるのは苦痛でもあり荊の道を歩かせられている様な物でしょう。味わう事をやめて、皮相的な理解に留まる。つまり「味見程度」に嗜んで、なんとなく眼前の理論体系にそぐうかの様な錯覚に捉われて聴いた気になるというのが多い物でもあり、この曲は「聴く人を選ぶ」ポジションに位置するのは間違いない名曲なのであります。GGそのものが聴く人を選ぶ処があったりする厄介なバンドであるのは言う迄もありませんが(笑)。

変応を起すという事は、その挙動が調性という完全音程の磁場が作り上げる軌道に沿う事ではなく、フレーズという線の拡張が音階固有音という軌道を飛び越えて別の軌道にも易々と乗ろうとする挙動から生ずる物です。調性を遵守するという事は完全音程(特に完全五度)の呪縛を享けている物であり、変応もまた別の音組織の完全音程の呪縛を享けている物ですが、それらが同時に垂直的に生ずるのではなく、時間的にずれて遭遇し合う時に併存し合う状況で変応から生ずる世界観は多様性を発揮するのであります。つまり、「Free Hand」はF#ドリアンばかりを意識してはいけないし、だからといってAエオリアンをF#マイナー・キーにてスーパー・インポーズという風に見立てる事も早計ではあります。

とはいえ互いの調性をそれぞれテトラコルドとして抜萃して併存させた時、両者の併存は変応を利用する事で多様性を増す構造となっている訳です。もしもテトラコルド構造を倍加させればフレージングとして更に展開させるという風に可能性が拡大するという訳です。

F#マイナーというキーをF#ドリアンで嘯いてはいるものの、実際には他調の音形を使って変応しているそれを、ドリアンや普通の和音体系やモードを充てて考える事は到底出来ない世界観であり、単にブルーノートと本位4度を使い分けているという風に決して見立てる事が出来ない訳で、このような狭い世界観の理解に収まって了う様ではいけない訳で、世俗的な多くの音楽理論の陥穽があらためて解るというモノです。

ジャズ界にしたってツー・ファイヴ・ワン(=Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ)で逐次生じる和音進行のそれが仰々しい(Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ)為、それを中和させ「Ⅱm7→Ⅱm7(on Ⅴ)→Ⅰ」としたりしている訳で、ドミナントの磁場を避けつつ、それでも隠しきれない磁場から生ずる音脈を堪能している訳です。

茲でおさらいですが属和音という機能の磁場は、自然倍音列のその並び方が合致するのは属音が自然倍音列の基音と一致するから属和音としての磁場は強化されている、という処もあらためて注目しておかなくてはなりません。

仮に長音階上の主音から自然倍音列を生じさせても思弁的には主音上から自然七度の音程なども生ずる事は可能ですが、全音階的に7度音を附与させた場合は長七度を附与させる訳で、自然倍音列上の磁場は合致させない音脈を使う訳ですし、長音階のⅡ度、Ⅲ度・Ⅵ度などは全音階的には短和音を発生する音度であるため、自然倍音列のそれとは全く合致していない訳です。

それらを「もしも」合致させるならばオルタレーションとして変化させる時。つまり「副七」を「属七」に一時的に変化させた時、という風にも捉えられる訳です。必ずも、基が短和音だからだったといって属七に変化させる事は遠い音脈ではないのです。なぜなら、長和音・短和音以外は「変化和音」なのですから。無論変化和音は長・短の和音をも変化させて然るべきものなのです。

以前にも図示しておいた変化三和音を今一度列挙する事にしておきましょう。

但し、近視眼的なジャズの理解者達は、背景にある和音がドミナント7th類の時程度でしかオルタード・テンションを附与して遊ぶ事ができず、副七の和音にて和音外音を遊んだり、果てはコード進行の無いモード一発の世界にて音組織を逸脱する組織を容易く見付けて来れなかったりする訳です。そういう時の方法論という物を語ろうとする時大半の理論書がそれらに口をつぐんで了うのです(嗤)。ですから、既知のコード体系ありきでジャズ理論やらを語るのはごくごく簡単な事であるのだけれども、この程度で知った気になってはいけませんよと警鐘を鳴らし乍ら私は述べている訳です。

こうして端的に説明できる事をも軽視して語る事もしない音楽理論の世界に何が出来るか!? と言えば、それは無能が有難がる程度の体系しか身に付けられないと断言できます。そういう処を等閑にしないからこそ私のブログというのは大半の楽理とも少々毛色が違って見えるのでしょう。毛色が同じ音しか学び取らないのであれば出て来る音は推して知るべし。

では、ツーファイブとて中和させて行くジャズの実際とやらを今一度確認した時、我々の耳は「ジャズっぽさ」をどう聴いているのかという事を次回以降詳らかにしていきましょう。

2016-01-02 22:00