協和音のチカラ [楽理]

前回はスティーリー・ダンの「Black Friday」のサビ部分に用いられるハーモニック・メジャー・モードで生ずる減四度に就いて語っていた訳ですが、その減四度はマイナー・コードから見た時に「メジャーの響き」に相当する長三度の音との同義音程(=異名同音)が和音外音として存在する。こうした状況に於いて和音外音を経過音として用いるのも回避して了う様では彼等の様な高次な世界観を味わう事は出来ない訳です。

凡庸な者とて少なくとも彼等の様な技法に肖る為には曲を能く吟味しなくてはならないのでありますが、殆どの人というのはブルージィーな世界観の体得に対して、ジャズ/ポピュラー体系に在る和音体系即ち長和音に対して増九度=(#9th)が生ずる体系を是として、短和音上で生ずる減四度(=dim11th)を蚊帳の外に扱ってしまう所に陥穽がある事に気付いていないのです。

換言すれば、体系化された便利な世界に於いてあまり使用されない方の世界観が埋没させられてしまいかねないのが短和音上に存在する減四度の世界観という事になるでしょう。

オルタード・スケールの出自は属和音で生ずる長短の世界観で生ずる変位音を同居させる物で、それらを一即多にして線的に捉える事の出来る人造的な音階なのでありまして、オルタード・スケールの第四音は音階の出自由来から考えれば基底和音が長三度音であろうとま度数で数えるならば「減四度」と呼ぶのが相応しい音であるにも拘らず、その音階をドミナント7thコード上で取扱う事が不文律となっている為基底和音に長三和音をドミナント7thコードからすれば減四度は長三度と同等となってしまう為、減四度という本来の扱いはドミナント7thコード上で使う事で本来の出自を歪められているだけであるという事を識らぬ者がジャズ/ポピュラー界隈では実に多いのが嘆かわしい所なのです。とはいえ短和音上でオルタード・スケールの7音全てを羅列するのは愚の骨頂です。私の言う事はオルタード・スケールの断片を使うという事です。

マイナー・コードにてオルタード・スケールを取扱おうなどと考えるのは、ジャズのモード想起でもそうそう無い事でありましょう。しかし前掲の様に「Black Friday」ではそれが有り得る訳です。なぜならそのマイナー・コードはハーモニック・メジャー・モードを視野に入れた物である為、その辺のマイナー・コードとはチト違う訳ですね(笑)。断片を使う事が可能となるのです。処が、こうした数少ない稀な例を耳にしているにも拘らず、それを既知の体系に勝手に当て嵌めてしまうと無理が生じ、誤謬を招く様になる訳です。

抑も我々はメジャーとマイナーの薫りをどの様に吟味しているのか!? という事を今一度見つめ直す必要がある訳ですが、主音とする核音から長三度よりもより狭い短三度の方に音があればそれをマイナー感として抱いている訳ですが、この感覚というのは実は「核音」から生じた相対的な物であって、長三度と短三度の間をフレットレスで「明るい・暗い」と感ずる境界を探ろうとしても明確な境界は無く、相対的な物として判断したのはヒンデミットの言葉でもあります。

ヒンデミットの言う「相対的」という物は、実は深く考察する必要があります。核音から数えて長三度に位置する音程は自然上方倍音列の低次に存在する音程なのですが、短三度という音程はあまりに親しいその音程であるにも拘らず、低次な倍音列のどこにも存在しないのであります。

口腔咽頭聴器官に共鳴体を有する人間の「共鳴」とは、その協和感には隣接する簡単な整数比という物に大きく拘ってきます。習熟すれば高次の比率にも情感を導き出す事ができますが、基本的には隣接し合う低次の整数比に大きな呪縛を以て聴かれる事になります。

1:2=オクターヴ

2:3=完全五度

3:4=完全四度

4:5=長三度

5:6=短三度

扨て、5:6という音程比には短三度が発生している物の、この音程比は核音である音(※茲での1・2・4倍の音)由来の音から生ずる短三度ではないのはお判りですね。仮に基音をg音とした場合、g音から見た短三度音=B♭またはA#を低次の倍音列では生じないのに、我々の同位和音の音空間でも求める「短三度」というマイナーの情感はどこにあるのか!? という事を昔の人達は一所懸命取り組んでいて茲には今も決着は付いておりません。

そもそもマイナーの感覚というのは、我々はある音の同主調を見出して見付けている物ではなく、例えば平行短調の主音からの短三度の「余薫」を経験的に平行長調の主音に嵌当させたり、或いは平行短調側で生ずる属和音が導音欲求に依って「属七」化させられる事で生ずる属和音上の第3音の可動的変化が「短三度→長三度」化する事の情感が経験的に築き上げられたものかもしれません。そうした音楽の習熟から生ずる相対的な感覚が齎す物だとも言えるでしょう。

実はヒンデミットも、この短三度の件については「同主調」でしか見渡さないという矛盾を孕んだ論説を展開している事もあるのですが、それは何れ私がヴァンサン・ダンディーやオイラーを語る時に詳述する事にしますが、少なくとも茲で念頭に置いて欲しいのは、「マイナーの情感」というのは同主調ありきで備わった物ではなく、それはもっと後天的な物である事に過ぎないという事です。

「倍音列を引き合いに出すならc音を基音にして呉れれば判り易そうな物を、なぜg音を基音にして取り上げるんだろうね、この人は!?」

と思う方も居られるかも知れませんが別に私が意地悪している訳ではなくて、これは親切心に依る配慮からであるのです(笑)。なぜなら、凡ゆる音は正直な所倍音列の存在を考えるならば何れの音もドミナント7thコードとしての性質を持つ素質がある物です。ドレミファソラシの各音を抜萃して倍音列を聴けばどれもが属七和音になりかねない性質を持つ訳ですが、特定の音が「属音」として聴かれる時、この時、「属七としての特性と属音としての特性が合致」した時でありこの時初めて「本来の属音機能」という調的重力が発生すると考えれば宜しいのです。ミ♭から生ずる倍音列だろうがファ#から生ずる音だろうが、半音階総じて倍音列は属七に収まる物を等しく満たしております。しかしそれらが属音として聴かれる時以外は和音としての属和音の機能と地位は強化されないのが自然の摂理として聴かれる日常なのであります。

扨て、「属音」という地位と機能は我々はどう獲得していたのか!? という事を考えてみましょう。

我々が「協和」を意識する様になったのは、特定の音から上方と下方に等しく「オクターヴ」を聴く事に短を発しております。規準とする音が茲ではc音だという風にしておきましょう。c音から上に1オクターヴ上の音があり、同様に1オクターヴ下もある状況です。

そこで今度は次の「協和」で分割されます。規準のc音から上に完全五度(g音)が生まれます。同様にc音から下方に「完全五度」離れた音(f音)が生じました。上方にある属音を「上屬音」下方にある属音を「下属音」とした訳で、前者は現今では単に「属音」と呼ばれますが後者はサブドミナントとして知られている物です。これらを「密集位置」で見た時、自ずと転回される訳ですから完全五度と完全四度を見ている事と等しくなる訳です。

完全音程という出自を鑑みれば其の後の長短の三度音程の出自も自ずと判りますが、茲から解って欲しいのは基音から上方に短三度を生ずる音世界を我々は始原的な世界からは獲得はしていないのです。少なくとも我々はマイナーという情感は基音の6番目にある下中音を中心音(=主音)として聴いた時の旋法性を「短旋法」として(=短調)として耳に馴染む物として獲得した情感、或は上主音を中心音(=主音)として聴いた時に生ずる情感(=ドリア調)という経験が齎して、それらの経験が主音同士で投影し合う事で発生する「置換」が経験的に発生させている事は言うまでもありません。

後天的な獲得の順で言うならば、平行短調の音脈が先であり、ドリア調があり、同主調の音脈の獲得はもっと先になるのが明白である事でしょう。音楽的素養が全く無く同主調の音脈を生ずるというのは無理がある物であるでしょう。

無論、脳知覚レベルで言えば我々は半音6種類が上下に備わる物を判別している事に等しい訳ですから、「短三度」という音程を脳が獲得した時、特定の音から上と下と夫々に相当する短三度を類推する事で「情感」を獲得した事には間違いないでしょう。つまり、「5:6」という音程比を「6:5」として聴く事や「5:3」として聴く事に依る「置き換え」も含めた上で、その「5:6」を「0.833333…:1」という風に類推して聴く様になるには習熟と、基音の置き換えという風な音楽的な経験が必要とする後天的な物であるのは明白です。つまりこれが、基音から「マイナー感」という短三度の情感が培われる時の実際です。

とはいえ文字にすればこれほど小難しい物でも、音程数の獲得が少なく済むからであるからこそ幼児でも「ゲラゲラポー」を堪能する事は可能である訳です。ゲラゲラポーとて、背景に備わる和音は長和音を由来とした「ブルージィー」な世界での話ですから、短和音を背景に備わる減四度の情感とは亦違う訳です。

扨て、「短三度の由来」とは結局何が齎すものなのでしょうか!? ですから先述した様に「音程比1・2・4…の余薫」が暗に必要となっているのがその出自であると言えるでしょう。

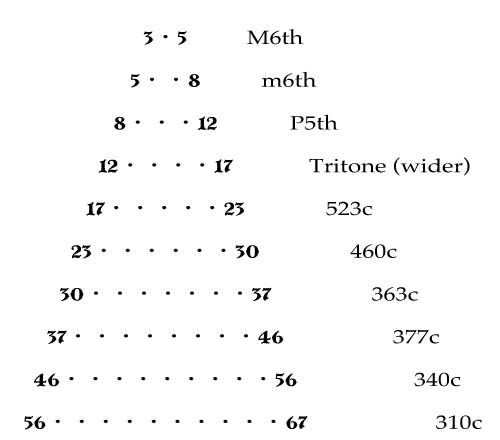

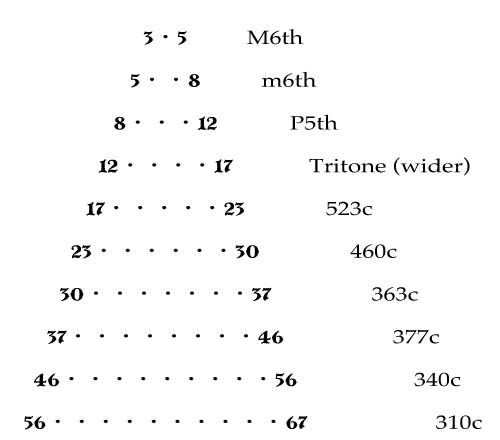

例えば次の倍音列の例を見ればお判りになりますが、これはg音を基音とした物です。倍音列の隣接していない列、特に「3:5」を抜萃してみますと、これらの音で生ずる音程比は「長六度」であります。この長六度をオクターヴ相と投影させると端切れとして「短三度」を得る訳です。脳の知覚的には「3:5」が示した「d音:h音」の2音がg音に移調される事で同主調的な情感を得る事が後天的な音楽的習熟である訳です。こうした低次の隣接し合わない音程では等差数列的に見ると更に興味深い状況が解ります。

つまり、音程の「後天的」な獲得が意味する事は、ある特定の音を「主音」と感じた時から上方に短三度或いは下方に長六度という音程で得られる「情感」という物を獲得するのは、長音階と平行短調やその他の教会旋法から種々生ずる中心音との振る舞いから多くの音程を獲得した上で初めて主音上にてそれらの置換が行う事によって得られる物であり、これは音楽的素養の習熟に伴う物であり(感覚の獲得に難しい物ではない)、それを後天的だと私は説明しているのであります。

倍音列に依拠する類のヘプタトニックの列という物に準じて我々は特定の音を主音として「長音程」は獲得するのに容易な訳です。ハ音から完全音程を除く幹音総ての音は長音程であります。ハ音を主音にした時の「短音程」の獲得は先ず平行短調だけでは得られず、ホ音から学び取る必要が生ずる訳です(ホ音を主音に生ずる凡ての短音程はEフリジアン)。

平行短調側の属音の振る舞い(この属音が導音欲求を起す or 起さないの双方の情感を獲得する必要性)を踏まえて我々は漸く主音から生ずる短音程の振る舞いを情感として獲得するという事でありますので、主音から生ずる短三度上の「マイナー」を感ずる音というのは、短三度そのものの音程は他で学んでいる筈なのだけれども、それが主音に置換される様に音楽的素養が必要な訳でして、それが「後天的」の意味する物であると述べている訳です。

というわけで倍音列には、低次の倍音列に於いて基音から短三度を生じてくれる音はない訳です。短三度という音程は「3:5」という長六度音程が持つ「端切れ」から得る事であり、「3:5の端切れ=短三度」は「3:5:8」で得るという事でもある訳で、これらの音程比は隣接する倍音ではなく、<ひとつ飛び>が公比で各項で増えていく状況であり、それが等差数列的な数が齎す相関関係が見えて来る訳です。

今回32次倍音まで音を例示してみましたが、等差数列側は67次倍音まで表す事にしました。しかし32─64次倍音の相貌は現実的には実音の音域に依っては可聴帯域外上限を跳越する事にもなりかねない高いレンジなので、32─64次倍音のそれが実際の音の社会に齎す作用というのは現実的には低くなるでしょうが、数の支配という事を鑑みれば81:80という「宿命」も内在しているのが我々の音社会なので、それよりも低次の64次附近の音を総じて無視する訳にも行かない訳です。仮に耳に聴こえない音の比率だとしても、音波が綺麗にさざ波を打つには振動の比率の妨げが他でも起っていない事であるのが重要な訳ですね。

それらを踏まえた上で今一度倍音列の音符の方を見てもらうと、赤い数字を振っているのはオクターヴ相を示す物です。高次になればなるほど各オクターヴ相の中に含まれる倍音は多くなります。音符では示していませんが32─64次倍音内では1オクターヴ中に32個の部分音(=倍音)が犇めきあう事でもある訳ですから、相当耳に煩い状況ではあるでしょうが、どんな楽器でもこれらの倍音が一様に分布しているのではないので、倍音がどんな楽器でも同じ分布になってしまったら「音色」の差異などなくなってしまいますからその辺は誤解なきようご理解してほしいと思います(笑)。

加えて、今回倍音列を示すに当って採用した微分音表記は27次倍音を除けば総てヴィシネグラツキーの微分音表記(十二分音律)に倣った物です。27次倍音はオクターヴ相より5セント高い物で、これをオクターヴユニゾンとする訳にはいかないので(笑)、本位記号に対してヴィシネグラツキーの表記に倣った上で装飾を施した微分音記号となっております。

それらの倍音列(音符群)の次数の下に傍点を振っているのは、それらが等差数列的に生ずる特定の音を意味しております。それでは今回示す等差数列側の方をあらためて追って行く事にしましょう。

上方倍音列に見られる「3:5」音程比から生ずる等差数列的なシンクロニシティには不協和への音脈をも体得する為の道筋になっている様にも思えます。

例えば「5:8」の場合は「3:5」より狭くなる「短六度」を生じる訳です。同様に「8:12」は完全五度という風になり「12:17」では広めの三全音を得る様になる訳です。この「17次」を得るという事は「16」というオクターヴ相に情感が負けずに音程を聴くという事が要求される訳ですが、三全音という音程は実際にはこの音程で得るものではなく多くは「5:7」での自然七度を短七度と見做して三全音を得ているのが実状です。それよりも広いため「広い三全音」としているのです。

同様に「17:23」「23:30」・・・という風に各項を見て貰うと素数を含む所にも音楽的調和のそれに不思議な妙味を感ずるのでありますが、都合よく凡てのそれらに素数が表われて来るのではないと雖も、素数の現れる帯域に強い情感が生ずるのではないかという感じがしないでもありません。

扨て、32─64倍音レンジまでに生ずる等差数列の各項は「30:37」以降で現れる音程では、分布する倍音の犇めき合いにそれほど大きな差異が見られなくなる為か、音程自体に大きな差が表われず「狭い長三度~広い短三度」を彷徨う様に音程が詰まって来ているのが解ります。しかも、全体的に音程が狭まっているかと思いきや「37:46」ではそれまで等差数列では見られない、一旦音程が僅かに上がるというのも不思議な妙味ではあります。

短三度の妙味を見付けようとも67次の倍音(この時点で64次というオクターヴ相を超越)を見渡して漸く12平均律に於ける「短三度」に極めて近い310セントを見出す事が出来ても、近親性という意味では低次には全く表われて来ない短三度への音脈というのは一体どこから生じているのか!? という事は各方面で昔から騒がれていた訳ですね。解答としては下方倍音列ではなく、「端切れ」にあるというのが実際の所であると言えるでしょう。つまり「3:5」です。この音程がオクターヴ相という「余薫」が齎す「端切れ」の音程が、主音(基音)を一とする他の旋法に於いて生ずる時に、人は主音から上方に見た短三度を長音程とは別の旋法的に見出す事を可能とし、そこに「同主調」や「同位和音」という音脈を見出して両性具有的な、メジャーとマイナーの同居するような感覚を身に付けて行くもので、これらは単に経験的な物でしかない訳です。

経験とはいっても、転回させれば我々はある特定の音に対して上下に夫々「半音6つ分」の音程を覚えれば半音階を聞き分ける能力を有する訳ですから(脳知覚レベル的に見て)、実際には後天的とは雖もそれほど時間を要する様な物でもない訳でして、その体得から凡ゆる特定の音へ「置換」というものが音楽の経験で生ずる訳です。

例えば短音階の情緒を聴いてドリア調としての主音から上方の長六度の音を映じたとしましょう。こうした音の欲求はどこから見出したものなのか。主音から上の短三度が単に下方に作用したから生じた欲求かもしれませんし、或いは経験的にドッペル・ドミナントで生ずる長音階上の�度の和音が導音欲求を起した時の余薫が齎した物かもしれませんし、「ファソラシ」の情感が「ドレミファ#」として置換された事に依ってその旋法を「ラシドレミファ♯ソラ」として獲得したのかもしれませんし色んな後天的な要素はあるでしょう。少なくともこの「ファ#」の情感というのは其の後「二重導音」として呼ばれる様になる遥か以前から8つ目の階名を与えようとまでされていた強い地位を持った音だったのです。

基本的に「協和的」な音程というのは5・4・3度という風な「序列」で以て聴かれます。ひとつの協和的状況を耳にしている時、例えば5度音程を聞いているとしましょうか(完全五度)。そこから更に「協和的」な音程に跳躍しようとする時、多くは狭い側の協和音程で跳躍しようとします。つまり5度よりも4度、4度よりも3度という風に協和の「広→狭」を自然と選んで行くものでもあり、「フレーズ」や「節廻し」はこの様にして生じて、そこにテトラコルドは生じているのです。そこから音階や旋法が生まれているのです。「ド→ソ」という音程から更に「レ」と上行する事は確かに稀でしょう(笑)。

体得した音程を上にも下にも同様に図る事で得る音脈で最も好例と言えるのがトルコの九分音律を挙げる事が出来るでしょう。つまり上行と下行の時の音程差が違う(中間位置が無い)その採り方こそが、協和音程を細分化して行った時の微分音程の差異を上と下との双方でもって再現するというのはまさに、我々が脳知覚レベルで体得する音程の種類を上と下とで再現する事と等しい体得プロセスという事があらためて解るという物でありましょう。

扨て茲で漸く「Black Friday」のおさらいを語る事としますが、つまり短和音を基本体としつつそこにメジャー(=長三度)に等しい減四度を映ずる事がなぜ重要なのか!? という事を語るとしますが、逆の世界観は普通に受入れ易い物がある訳ですね。長和音を背景としてマイナー(=短三度)に相当する音(=増九度)音が同居する世界。然しそれが和声的に「シャープ・ナインス」として体系化されている所でもあるので体得し易い訳ですが、マイナーを基本体としている所でのメジャーな音というのはそうそう無いのは、マイナーを背景とした所での4度が「完全四度」であって欲しいと大概の人の音感覚は強い協和性に負けてしまうから減四度の脈を欲する前に完全四度側を向く訳ですね。

然しスティーリー・ダンの「Black Friday」は余薫を利用して聴かせる訳ですね、減四度を。減四度は原調のコモン・トーン(=共通音)であった、と。余薫であるからこそそれをfirst sightで遭遇しても、音楽的習熟に甘い人でも受け付ける。それは余薫とも言える轍を踏んで足跡を辿る事が容易になるからです。しかもそれが自然だからよもやハーモニック・メジャー・モードに準えているなどとは気付かせない。しかも凡庸なジャズ/ポピュラー界隈の体系に倣う者はハーモニック・メジャー・モードですら異端であるものだから、ひとたび「Black Friday」を耳にしてもコード体系の側でしか体得せずに、マイナー7thコードにてそのマイナー・コードに「よく合う」類の卑近なチャーチ・モードを充てるだけで充足してしまい、体系と卑近な例に溺れて行ってしまう訳ですね。しかもジャズを遣る連中ですら此の程度の想起しか出来ない者ばかりが輩出(排出!?)されているから現今のジャズ/ポピュラー界隈は目も当てられない状況になってしまっている訳ですな(笑)。

畢竟するに「Black Friday」に現れる減四度の音脈というのは、大いなる力を持つ協和性に負けない音を歌うからこそ生じている訳です。大きい協和を感じ取っているという事は、D#m7の「dis音とais音から生ずる完全五度」を大いに感じ取ってしまって、その次に自分が映じようとする協和音が「完全四度」という風に向いてしまうからこそハーモニック・メジャー・モードの体得が埒外となってしまっている人は、次なる狭い協和の音脈に負けてしまっている事の表われなんですね。こういう所を鍛えない限り、どんなにジャズ/ポピュラー界隈の体系を学んだ所で卑近で平々凡々でしかないでしょうから、その辺で甘んじてしまう事が無い様に、凡ゆる方面にきちんと傾聴しておかないといけないと思う事頻りです。

凡庸な者とて少なくとも彼等の様な技法に肖る為には曲を能く吟味しなくてはならないのでありますが、殆どの人というのはブルージィーな世界観の体得に対して、ジャズ/ポピュラー体系に在る和音体系即ち長和音に対して増九度=(#9th)が生ずる体系を是として、短和音上で生ずる減四度(=dim11th)を蚊帳の外に扱ってしまう所に陥穽がある事に気付いていないのです。

換言すれば、体系化された便利な世界に於いてあまり使用されない方の世界観が埋没させられてしまいかねないのが短和音上に存在する減四度の世界観という事になるでしょう。

オルタード・スケールの出自は属和音で生ずる長短の世界観で生ずる変位音を同居させる物で、それらを一即多にして線的に捉える事の出来る人造的な音階なのでありまして、オルタード・スケールの第四音は音階の出自由来から考えれば基底和音が長三度音であろうとま度数で数えるならば「減四度」と呼ぶのが相応しい音であるにも拘らず、その音階をドミナント7thコード上で取扱う事が不文律となっている為基底和音に長三和音をドミナント7thコードからすれば減四度は長三度と同等となってしまう為、減四度という本来の扱いはドミナント7thコード上で使う事で本来の出自を歪められているだけであるという事を識らぬ者がジャズ/ポピュラー界隈では実に多いのが嘆かわしい所なのです。とはいえ短和音上でオルタード・スケールの7音全てを羅列するのは愚の骨頂です。私の言う事はオルタード・スケールの断片を使うという事です。

マイナー・コードにてオルタード・スケールを取扱おうなどと考えるのは、ジャズのモード想起でもそうそう無い事でありましょう。しかし前掲の様に「Black Friday」ではそれが有り得る訳です。なぜならそのマイナー・コードはハーモニック・メジャー・モードを視野に入れた物である為、その辺のマイナー・コードとはチト違う訳ですね(笑)。断片を使う事が可能となるのです。処が、こうした数少ない稀な例を耳にしているにも拘らず、それを既知の体系に勝手に当て嵌めてしまうと無理が生じ、誤謬を招く様になる訳です。

抑も我々はメジャーとマイナーの薫りをどの様に吟味しているのか!? という事を今一度見つめ直す必要がある訳ですが、主音とする核音から長三度よりもより狭い短三度の方に音があればそれをマイナー感として抱いている訳ですが、この感覚というのは実は「核音」から生じた相対的な物であって、長三度と短三度の間をフレットレスで「明るい・暗い」と感ずる境界を探ろうとしても明確な境界は無く、相対的な物として判断したのはヒンデミットの言葉でもあります。

ヒンデミットの言う「相対的」という物は、実は深く考察する必要があります。核音から数えて長三度に位置する音程は自然上方倍音列の低次に存在する音程なのですが、短三度という音程はあまりに親しいその音程であるにも拘らず、低次な倍音列のどこにも存在しないのであります。

口腔咽頭聴器官に共鳴体を有する人間の「共鳴」とは、その協和感には隣接する簡単な整数比という物に大きく拘ってきます。習熟すれば高次の比率にも情感を導き出す事ができますが、基本的には隣接し合う低次の整数比に大きな呪縛を以て聴かれる事になります。

1:2=オクターヴ

2:3=完全五度

3:4=完全四度

4:5=長三度

5:6=短三度

扨て、5:6という音程比には短三度が発生している物の、この音程比は核音である音(※茲での1・2・4倍の音)由来の音から生ずる短三度ではないのはお判りですね。仮に基音をg音とした場合、g音から見た短三度音=B♭またはA#を低次の倍音列では生じないのに、我々の同位和音の音空間でも求める「短三度」というマイナーの情感はどこにあるのか!? という事を昔の人達は一所懸命取り組んでいて茲には今も決着は付いておりません。

そもそもマイナーの感覚というのは、我々はある音の同主調を見出して見付けている物ではなく、例えば平行短調の主音からの短三度の「余薫」を経験的に平行長調の主音に嵌当させたり、或いは平行短調側で生ずる属和音が導音欲求に依って「属七」化させられる事で生ずる属和音上の第3音の可動的変化が「短三度→長三度」化する事の情感が経験的に築き上げられたものかもしれません。そうした音楽の習熟から生ずる相対的な感覚が齎す物だとも言えるでしょう。

実はヒンデミットも、この短三度の件については「同主調」でしか見渡さないという矛盾を孕んだ論説を展開している事もあるのですが、それは何れ私がヴァンサン・ダンディーやオイラーを語る時に詳述する事にしますが、少なくとも茲で念頭に置いて欲しいのは、「マイナーの情感」というのは同主調ありきで備わった物ではなく、それはもっと後天的な物である事に過ぎないという事です。

「倍音列を引き合いに出すならc音を基音にして呉れれば判り易そうな物を、なぜg音を基音にして取り上げるんだろうね、この人は!?」

と思う方も居られるかも知れませんが別に私が意地悪している訳ではなくて、これは親切心に依る配慮からであるのです(笑)。なぜなら、凡ゆる音は正直な所倍音列の存在を考えるならば何れの音もドミナント7thコードとしての性質を持つ素質がある物です。ドレミファソラシの各音を抜萃して倍音列を聴けばどれもが属七和音になりかねない性質を持つ訳ですが、特定の音が「属音」として聴かれる時、この時、「属七としての特性と属音としての特性が合致」した時でありこの時初めて「本来の属音機能」という調的重力が発生すると考えれば宜しいのです。ミ♭から生ずる倍音列だろうがファ#から生ずる音だろうが、半音階総じて倍音列は属七に収まる物を等しく満たしております。しかしそれらが属音として聴かれる時以外は和音としての属和音の機能と地位は強化されないのが自然の摂理として聴かれる日常なのであります。

扨て、「属音」という地位と機能は我々はどう獲得していたのか!? という事を考えてみましょう。

我々が「協和」を意識する様になったのは、特定の音から上方と下方に等しく「オクターヴ」を聴く事に短を発しております。規準とする音が茲ではc音だという風にしておきましょう。c音から上に1オクターヴ上の音があり、同様に1オクターヴ下もある状況です。

そこで今度は次の「協和」で分割されます。規準のc音から上に完全五度(g音)が生まれます。同様にc音から下方に「完全五度」離れた音(f音)が生じました。上方にある属音を「上屬音」下方にある属音を「下属音」とした訳で、前者は現今では単に「属音」と呼ばれますが後者はサブドミナントとして知られている物です。これらを「密集位置」で見た時、自ずと転回される訳ですから完全五度と完全四度を見ている事と等しくなる訳です。

完全音程という出自を鑑みれば其の後の長短の三度音程の出自も自ずと判りますが、茲から解って欲しいのは基音から上方に短三度を生ずる音世界を我々は始原的な世界からは獲得はしていないのです。少なくとも我々はマイナーという情感は基音の6番目にある下中音を中心音(=主音)として聴いた時の旋法性を「短旋法」として(=短調)として耳に馴染む物として獲得した情感、或は上主音を中心音(=主音)として聴いた時に生ずる情感(=ドリア調)という経験が齎して、それらの経験が主音同士で投影し合う事で発生する「置換」が経験的に発生させている事は言うまでもありません。

後天的な獲得の順で言うならば、平行短調の音脈が先であり、ドリア調があり、同主調の音脈の獲得はもっと先になるのが明白である事でしょう。音楽的素養が全く無く同主調の音脈を生ずるというのは無理がある物であるでしょう。

無論、脳知覚レベルで言えば我々は半音6種類が上下に備わる物を判別している事に等しい訳ですから、「短三度」という音程を脳が獲得した時、特定の音から上と下と夫々に相当する短三度を類推する事で「情感」を獲得した事には間違いないでしょう。つまり、「5:6」という音程比を「6:5」として聴く事や「5:3」として聴く事に依る「置き換え」も含めた上で、その「5:6」を「0.833333…:1」という風に類推して聴く様になるには習熟と、基音の置き換えという風な音楽的な経験が必要とする後天的な物であるのは明白です。つまりこれが、基音から「マイナー感」という短三度の情感が培われる時の実際です。

とはいえ文字にすればこれほど小難しい物でも、音程数の獲得が少なく済むからであるからこそ幼児でも「ゲラゲラポー」を堪能する事は可能である訳です。ゲラゲラポーとて、背景に備わる和音は長和音を由来とした「ブルージィー」な世界での話ですから、短和音を背景に備わる減四度の情感とは亦違う訳です。

扨て、「短三度の由来」とは結局何が齎すものなのでしょうか!? ですから先述した様に「音程比1・2・4…の余薫」が暗に必要となっているのがその出自であると言えるでしょう。

例えば次の倍音列の例を見ればお判りになりますが、これはg音を基音とした物です。倍音列の隣接していない列、特に「3:5」を抜萃してみますと、これらの音で生ずる音程比は「長六度」であります。この長六度をオクターヴ相と投影させると端切れとして「短三度」を得る訳です。脳の知覚的には「3:5」が示した「d音:h音」の2音がg音に移調される事で同主調的な情感を得る事が後天的な音楽的習熟である訳です。こうした低次の隣接し合わない音程では等差数列的に見ると更に興味深い状況が解ります。

つまり、音程の「後天的」な獲得が意味する事は、ある特定の音を「主音」と感じた時から上方に短三度或いは下方に長六度という音程で得られる「情感」という物を獲得するのは、長音階と平行短調やその他の教会旋法から種々生ずる中心音との振る舞いから多くの音程を獲得した上で初めて主音上にてそれらの置換が行う事によって得られる物であり、これは音楽的素養の習熟に伴う物であり(感覚の獲得に難しい物ではない)、それを後天的だと私は説明しているのであります。

倍音列に依拠する類のヘプタトニックの列という物に準じて我々は特定の音を主音として「長音程」は獲得するのに容易な訳です。ハ音から完全音程を除く幹音総ての音は長音程であります。ハ音を主音にした時の「短音程」の獲得は先ず平行短調だけでは得られず、ホ音から学び取る必要が生ずる訳です(ホ音を主音に生ずる凡ての短音程はEフリジアン)。

平行短調側の属音の振る舞い(この属音が導音欲求を起す or 起さないの双方の情感を獲得する必要性)を踏まえて我々は漸く主音から生ずる短音程の振る舞いを情感として獲得するという事でありますので、主音から生ずる短三度上の「マイナー」を感ずる音というのは、短三度そのものの音程は他で学んでいる筈なのだけれども、それが主音に置換される様に音楽的素養が必要な訳でして、それが「後天的」の意味する物であると述べている訳です。

というわけで倍音列には、低次の倍音列に於いて基音から短三度を生じてくれる音はない訳です。短三度という音程は「3:5」という長六度音程が持つ「端切れ」から得る事であり、「3:5の端切れ=短三度」は「3:5:8」で得るという事でもある訳で、これらの音程比は隣接する倍音ではなく、<ひとつ飛び>が公比で各項で増えていく状況であり、それが等差数列的な数が齎す相関関係が見えて来る訳です。

今回32次倍音まで音を例示してみましたが、等差数列側は67次倍音まで表す事にしました。しかし32─64次倍音の相貌は現実的には実音の音域に依っては可聴帯域外上限を跳越する事にもなりかねない高いレンジなので、32─64次倍音のそれが実際の音の社会に齎す作用というのは現実的には低くなるでしょうが、数の支配という事を鑑みれば81:80という「宿命」も内在しているのが我々の音社会なので、それよりも低次の64次附近の音を総じて無視する訳にも行かない訳です。仮に耳に聴こえない音の比率だとしても、音波が綺麗にさざ波を打つには振動の比率の妨げが他でも起っていない事であるのが重要な訳ですね。

それらを踏まえた上で今一度倍音列の音符の方を見てもらうと、赤い数字を振っているのはオクターヴ相を示す物です。高次になればなるほど各オクターヴ相の中に含まれる倍音は多くなります。音符では示していませんが32─64次倍音内では1オクターヴ中に32個の部分音(=倍音)が犇めきあう事でもある訳ですから、相当耳に煩い状況ではあるでしょうが、どんな楽器でもこれらの倍音が一様に分布しているのではないので、倍音がどんな楽器でも同じ分布になってしまったら「音色」の差異などなくなってしまいますからその辺は誤解なきようご理解してほしいと思います(笑)。

加えて、今回倍音列を示すに当って採用した微分音表記は27次倍音を除けば総てヴィシネグラツキーの微分音表記(十二分音律)に倣った物です。27次倍音はオクターヴ相より5セント高い物で、これをオクターヴユニゾンとする訳にはいかないので(笑)、本位記号に対してヴィシネグラツキーの表記に倣った上で装飾を施した微分音記号となっております。

それらの倍音列(音符群)の次数の下に傍点を振っているのは、それらが等差数列的に生ずる特定の音を意味しております。それでは今回示す等差数列側の方をあらためて追って行く事にしましょう。

上方倍音列に見られる「3:5」音程比から生ずる等差数列的なシンクロニシティには不協和への音脈をも体得する為の道筋になっている様にも思えます。

例えば「5:8」の場合は「3:5」より狭くなる「短六度」を生じる訳です。同様に「8:12」は完全五度という風になり「12:17」では広めの三全音を得る様になる訳です。この「17次」を得るという事は「16」というオクターヴ相に情感が負けずに音程を聴くという事が要求される訳ですが、三全音という音程は実際にはこの音程で得るものではなく多くは「5:7」での自然七度を短七度と見做して三全音を得ているのが実状です。それよりも広いため「広い三全音」としているのです。

同様に「17:23」「23:30」・・・という風に各項を見て貰うと素数を含む所にも音楽的調和のそれに不思議な妙味を感ずるのでありますが、都合よく凡てのそれらに素数が表われて来るのではないと雖も、素数の現れる帯域に強い情感が生ずるのではないかという感じがしないでもありません。

扨て、32─64倍音レンジまでに生ずる等差数列の各項は「30:37」以降で現れる音程では、分布する倍音の犇めき合いにそれほど大きな差異が見られなくなる為か、音程自体に大きな差が表われず「狭い長三度~広い短三度」を彷徨う様に音程が詰まって来ているのが解ります。しかも、全体的に音程が狭まっているかと思いきや「37:46」ではそれまで等差数列では見られない、一旦音程が僅かに上がるというのも不思議な妙味ではあります。

短三度の妙味を見付けようとも67次の倍音(この時点で64次というオクターヴ相を超越)を見渡して漸く12平均律に於ける「短三度」に極めて近い310セントを見出す事が出来ても、近親性という意味では低次には全く表われて来ない短三度への音脈というのは一体どこから生じているのか!? という事は各方面で昔から騒がれていた訳ですね。解答としては下方倍音列ではなく、「端切れ」にあるというのが実際の所であると言えるでしょう。つまり「3:5」です。この音程がオクターヴ相という「余薫」が齎す「端切れ」の音程が、主音(基音)を一とする他の旋法に於いて生ずる時に、人は主音から上方に見た短三度を長音程とは別の旋法的に見出す事を可能とし、そこに「同主調」や「同位和音」という音脈を見出して両性具有的な、メジャーとマイナーの同居するような感覚を身に付けて行くもので、これらは単に経験的な物でしかない訳です。

経験とはいっても、転回させれば我々はある特定の音に対して上下に夫々「半音6つ分」の音程を覚えれば半音階を聞き分ける能力を有する訳ですから(脳知覚レベル的に見て)、実際には後天的とは雖もそれほど時間を要する様な物でもない訳でして、その体得から凡ゆる特定の音へ「置換」というものが音楽の経験で生ずる訳です。

例えば短音階の情緒を聴いてドリア調としての主音から上方の長六度の音を映じたとしましょう。こうした音の欲求はどこから見出したものなのか。主音から上の短三度が単に下方に作用したから生じた欲求かもしれませんし、或いは経験的にドッペル・ドミナントで生ずる長音階上の�度の和音が導音欲求を起した時の余薫が齎した物かもしれませんし、「ファソラシ」の情感が「ドレミファ#」として置換された事に依ってその旋法を「ラシドレミファ♯ソラ」として獲得したのかもしれませんし色んな後天的な要素はあるでしょう。少なくともこの「ファ#」の情感というのは其の後「二重導音」として呼ばれる様になる遥か以前から8つ目の階名を与えようとまでされていた強い地位を持った音だったのです。

基本的に「協和的」な音程というのは5・4・3度という風な「序列」で以て聴かれます。ひとつの協和的状況を耳にしている時、例えば5度音程を聞いているとしましょうか(完全五度)。そこから更に「協和的」な音程に跳躍しようとする時、多くは狭い側の協和音程で跳躍しようとします。つまり5度よりも4度、4度よりも3度という風に協和の「広→狭」を自然と選んで行くものでもあり、「フレーズ」や「節廻し」はこの様にして生じて、そこにテトラコルドは生じているのです。そこから音階や旋法が生まれているのです。「ド→ソ」という音程から更に「レ」と上行する事は確かに稀でしょう(笑)。

体得した音程を上にも下にも同様に図る事で得る音脈で最も好例と言えるのがトルコの九分音律を挙げる事が出来るでしょう。つまり上行と下行の時の音程差が違う(中間位置が無い)その採り方こそが、協和音程を細分化して行った時の微分音程の差異を上と下との双方でもって再現するというのはまさに、我々が脳知覚レベルで体得する音程の種類を上と下とで再現する事と等しい体得プロセスという事があらためて解るという物でありましょう。

扨て茲で漸く「Black Friday」のおさらいを語る事としますが、つまり短和音を基本体としつつそこにメジャー(=長三度)に等しい減四度を映ずる事がなぜ重要なのか!? という事を語るとしますが、逆の世界観は普通に受入れ易い物がある訳ですね。長和音を背景としてマイナー(=短三度)に相当する音(=増九度)音が同居する世界。然しそれが和声的に「シャープ・ナインス」として体系化されている所でもあるので体得し易い訳ですが、マイナーを基本体としている所でのメジャーな音というのはそうそう無いのは、マイナーを背景とした所での4度が「完全四度」であって欲しいと大概の人の音感覚は強い協和性に負けてしまうから減四度の脈を欲する前に完全四度側を向く訳ですね。

然しスティーリー・ダンの「Black Friday」は余薫を利用して聴かせる訳ですね、減四度を。減四度は原調のコモン・トーン(=共通音)であった、と。余薫であるからこそそれをfirst sightで遭遇しても、音楽的習熟に甘い人でも受け付ける。それは余薫とも言える轍を踏んで足跡を辿る事が容易になるからです。しかもそれが自然だからよもやハーモニック・メジャー・モードに準えているなどとは気付かせない。しかも凡庸なジャズ/ポピュラー界隈の体系に倣う者はハーモニック・メジャー・モードですら異端であるものだから、ひとたび「Black Friday」を耳にしてもコード体系の側でしか体得せずに、マイナー7thコードにてそのマイナー・コードに「よく合う」類の卑近なチャーチ・モードを充てるだけで充足してしまい、体系と卑近な例に溺れて行ってしまう訳ですね。しかもジャズを遣る連中ですら此の程度の想起しか出来ない者ばかりが輩出(排出!?)されているから現今のジャズ/ポピュラー界隈は目も当てられない状況になってしまっている訳ですな(笑)。

畢竟するに「Black Friday」に現れる減四度の音脈というのは、大いなる力を持つ協和性に負けない音を歌うからこそ生じている訳です。大きい協和を感じ取っているという事は、D#m7の「dis音とais音から生ずる完全五度」を大いに感じ取ってしまって、その次に自分が映じようとする協和音が「完全四度」という風に向いてしまうからこそハーモニック・メジャー・モードの体得が埒外となってしまっている人は、次なる狭い協和の音脈に負けてしまっている事の表われなんですね。こういう所を鍛えない限り、どんなにジャズ/ポピュラー界隈の体系を学んだ所で卑近で平々凡々でしかないでしょうから、その辺で甘んじてしまう事が無い様に、凡ゆる方面にきちんと傾聴しておかないといけないと思う事頻りです。

2015-12-14 11:00