ジャズ・ピアノ考察 《トム・シューマン》 [楽理]

先頃YouTubeの方では既にアップしているトム・シューマンの楽曲「To B.E.」は1stソロ・アルバム『Extremities』に収録されている名曲のひとつとして挙げられる作品でありましょう。曲名から察するにビル・エヴァンスの「Elsa」をリスペクトした曲であるのに疑いは無い処です。

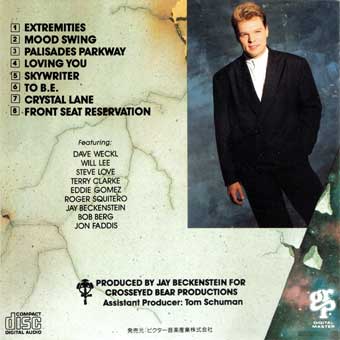

スパイロ・ジャイラのキーボーディストの1人でもあるトム・シューマンの1stソロ・アルバムではドラムにデイヴ・ウェックル、ベースはウィル・リーが主要参加となっており、特にウィル・リーは本アルバムでは嘗てのサドウスキーの広告でも使っていたJBと思しきベースを全体的に使っている様ですが、今回取り上げる本曲ではベースはエディ・ゴメスがダブル・ベースを奏しております。

所謂「ジャズ・ワルツ」。これはスウィングしたビートに依る3拍子(=ワルツ)を意味するもので、「譜例1」の様に

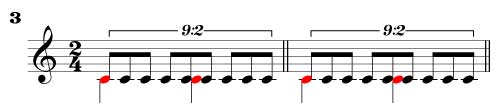

1拍3連が1小節に3拍あるのは当然なのですが、この1小節をある程度テンポを速めて2小節をひと呼吸(ひとまとまり)で感じる様に弾いた場合、1小節内に存在する3連符由来の9つのパルスは最早2拍9連の様にすら聴こえて来る物です。2拍9連というビートが通常我々は馴染み易い物ですから、「譜例2」に見られる様に基の3拍子に対して「2」を感じてしまう訳ですね、不思議な事に。

そうすると、3拍子を無理矢理「2連符」させた感じを聴いてしまう事で「一呼吸」という2小節は本来6拍子ある筈なのに、それを恰も4拍子の様にしてしまうビートのギミック感という物をうっすらと感じて来る事にもなる訳でして(「譜例3」)、そうしたジャズ・ワルツの真骨頂であるリズム面のギミックを全面に押し出しているのが本曲「To B.E.」なのであります。

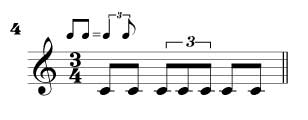

ごく一般的にジャズ・ワルツとやらを記譜する場合は「譜例4」が一般的な例です。この場合、連桁で繋がれた2つの八分音符は実際にスウィングさせるという場合の記譜です。然し乍ら、基の1拍を3連でノるという事を2・4のリズムでノッたり、果ては5で乗ったりなど凡ゆる状況が生まれて来る場合、基の八分音符での連桁が「2連符」と誤認してしまいかねない状況も生まれかねず、特に「To B.E.」の場合は茲に気を付けなければならなかったので、「譜例4」の記譜は避けたのです。

とはいえ、いくら倍テンポだからといって「譜例5」の様に二分音符主体としてしまうと、

1拍4連を記載する時連桁が使えなくなり仰々しく重々しい譜面《ふづら》となってしまいます。それをも避ける為に今回選択したのが「譜例6」での9/8拍子を用いる方法だったのです。

ジャズ/ポピュラー界隈ではあまり見掛けないかもしれませんがそれはおそらく次の様な事でしょう。例えば付点音符を連符化したり、連符内連符です。前者の場合の例としては付点八分音符という16分音符の3つのパルスを2や4や5で「砕いた」時などに見られる物です。通常の「3+3+3」のパルスで等しく拍節感を模した9/16拍子や9/8拍子というのは、拍子こそそれぞれ「9拍子」ですがこれらは3拍子系統に括られる物です(不均等な場合も勿論ありますが)。

するとこれらの付点音符1つを4つや5つに砕いた時というのは「4:3」連符でもありますし「5:3」連符として正確に記載した方が判り易くはなるものの譜面が仰々しくなります。こういう譜面に馴れている人であれば、連符鈎の比率を避けて単に数字の連符を記譜したりもします。但しそれが普通の連符と違うのは基が付点音符だという事です。私が今回採用している記譜法は、基の拍子が付点音符である処での連符、という事なのです。

扨て、今回私が採用した記譜法は拍子を均等に「3+3+3」拍子とした9/8拍子であります。仮に、拍節2や4に慣れている人が、8分音符4つ分のパルスを5連符とノるならば、これは通常の(4/4拍子に能くある)2拍5連と同じ事でありますが、拍節感を超越した連符として記載せざるを得ない訳です。

こうした拍節を超越した時の連符が必要な時や、基の連符が3連符だったとして、その3連符のパルス2つ分を更に3つに砕く様な時などは「連符内連符」という状況が生じたりもする訳で、実は連符というのは拍子でキッチリと分けて記譜するばかりでもなく、拍子を超えた自由な拍節=メトリックでも生ずる事があるのですが、勿論こうした状況に遭遇する事は多くはないでしょうが目的としては「精度の高さ」を要求しているからに外ありません。つまりリズムの精度という事です。

過去にもジェントル・ジャイアントの3rdアルバム「Three Friends」収録の「Schooldays」を例に出して、曲中の8分音符5つ分のパルスが後続のゆったりとしたパターンの1拍子分という風にビート・チェンジを引き合いに出した物ですが、これは詳しくはメトリック・モジュレーションという物で、特に自由なメトリックにて後続のパターンの拍節感を当て嵌めるという類の用例の事を指しますが、敢えて今回この様に「メトリック」という呼称を用いて説明する理由は、ジャズ・ワルツによる拍節感の超越をも含んだ演奏例の時にこそ併せて説明したかったからに外ありません。ですから私は今回こうして力説している訳です(笑)。

リズムのギミック的な意味で言えば旧くはヘミオラ(ヘミオリア)など最たる物ですが、ヘミオラとは「2:3」のリズムの事を言うのですが、本来3拍子の処を2拍子ひとまとまりで3の強勢に現れる強拍のビート感を「移勢」する(※2と3の逆も然り)という手法があり、ヘミオラは多くの大家に依っても重用されている技法のひとつでもあったりします。

次の「譜例7」で示す曲はエリック・サティの「ジュ・トゥ・ヴ」ですが、割り振っている小節番号は原曲に基づいている物です。それを基にして「18〜19小節」部分を見ていただくと判りますが、3でノッている処を2でノッて移勢させている(シンコペーション)事が非常に能く判るかと思います。然しこの「ジュ・トゥ・ヴ」は巷間広く親しまれている曲であり乍ら、人々の心の中で変質されてしまって誤謬を招いている曲のひとつでもありまして、特にこのヘミオラ部分を鼻唄混じりで唄う人の中にはヘミオラを無くして唄って了う様な人は意外に少なくありません。

これらの例から多くを感じ取って貰い度い点というのはつまり、シンコペーションという移勢であろうと、多様な連符や拍子構造という拍節感を抱かせないという物は「拍節感の衒い」に他ならない訳です。

奏者が自身の思うがままにカデンツァの様に弾いたとしても、横の線から生まれて来る旋律にて何等かの拍子感を聴き手は脳裡に映ずる筈です。弾き手しか理解できない拍節感であらば聴き手が持っていた拍子感・拍節感は埒外となり理解の外になりますが、音楽的に多くの経験をして来た者が埒外となる様な演奏を聴いたりすると、その遭遇そのものに驚きと感動を得たりする物です。

音楽の共通理解を得る事ばかりを是とする様な聴き手からしたら驚かれるかもしれませんが、「音楽的な衒い」とは聴き手にとって左右される主観でもあります。その各自異なる主観が、誰しもが耳を疑う程衒いの有る物に遭遇したとしたらそれはもう「驚きの共有」な訳ですね。

リズム面に於いても唄う様に衒い、多様なリズム感によって曲中を泳ぐかの様なそうした衒いが見られるのが「To B.E.」の真骨頂であります。この、如何にも「ジャズ」している音楽を和声的に繙くと、実は決して下方五度進行を多用している物ではないという事も判ります。実はかなり背いていたりもしていて、和音進行的に見ても衒いがある。こうした側面を詳らかに解説していく事にしましょう。

「To B.E.」のイントロ部分の「Cm9→F9」というのは、短調のⅣ度が属七(茲では長属九)でⅣ7が下方五度進行をしない時はCドリアンをモーダルにした時の典型的なコード進行であります。この振る舞いは西洋音楽でのドリア調の使い方とは異なる旋法的使用例のひとつですが、パターンAに行く直前の「G7(♯9、♭13)」の小節部の3拍目に「3:2」型の5連符を置いておりますが、これを「5:3」と態々書いているのは、基の拍が付点音符からの連符という事を示しているからです。

因みにドミナント7thコードのオルタード・テンションとして用いられる「♯9」は、本来は短十度由来とすべき音であり、それは、属和音の後続和音に対して長調と短調の両方の世界観を両性具有的に和音を併存させたポリ・コードであるからです。

長調の世界観から見たら属音を根音とした時の3度音は長三度。他方、短調の世界から見た時の第3音は短三度。その短三度を属和音の根音から見た場合、本来は短十度でありこれを密集位置で見ると短三度なのですが、長・短の三度として同度の音が和声的に同時に位置する事を是とせずに、この世界観を「ひとつの調性由来」として見立てた世界観として見立てる為にその短十度はコード・ネーム由来的な意味で九度音からの変化音として「♯9」と便宜的に扱われている事だけは覚えておいて損はありません。

とはいえ希代の大家とて短十度という認識と、敢えて増九度という認識するポジションを執った人も居ります。

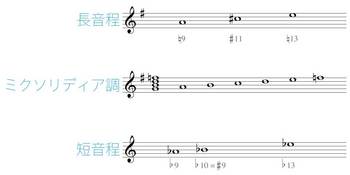

次の譜例を見て貰えれば過去に長音程と短音程を語った事があらためてお判りになる事ですが、属和音が本位音度としてのテンション・ノートを積むには長音程を積み上げる事が西洋音楽では真っ先に視野に入る物となる事でありましょう。

本位11度はそもそも属七の和音が後続和音に進行する為の先取りとなる為ジャズ/ポピュラー界隈の和音体系に於いては基底となる長和音の響きを損う事なく複合型の和音の様に聴かせず1つの和音と体系付けるのもあり11度音は本位音度ではなく「♯11」で用いるのが通例です。

これは、ドミナント7thコードを属和音という振る舞いばかりでなく主和音的に、つまりミクソリディア調と言うべき、主和音がドミナント7thコードという振る舞いがジャズ/ブルースにおける「ブルー7度」の発生を根拠に、その「変格的」作法は五度上の調域の音組織を使う事と同等となった訳です。

つまり、譜例中央の「ミクソリディア調」の段が示すのは、G音をルートとする属七和音であり乍ら調所属をわざわざト長調にしている。且つト長調の主和音がドミナント7thコードである為更にわざわざ7度音に本位記号(=ナチュラル)を臨時記号に充てて示しているのは、ハ長調と同様の音組織であってもこの場合はGミクソリディアンなのですよ、という事を示した物である訳で、その上でG7の基底和音としての響きを疏外せずに11度音を附与するとなると、更に五度上の調域の音を使用する事と同等となる為、ジャズ/ポピュラー界の属和音に附与されるオルタード・テンションのひとつ増11度音=C#音は基底和音を疎外させない為に生ずる音脈であり、それは調性を変格的に嘯く所に依拠する物なのです。

他方、属和音上に短音程の音脈を同列に見るという事も有り得る訳です。これは長調であろうと短調であろうと属七の和音というのは共通音を持った和音であるが故に、茲で「同位和音」という音脈を使う事が視野に入ります。

簡単に言えば同位和音というのは同主調同士にある長・短双方の調性の音脈を一挙に俯瞰している事と同様なのですが、こうした長・短双方の調性を具有化させる脈絡が招いて、今度は短音程から生ずる音脈を属七に附与した側面も考えられる様になります。

譜例の「短音程」が示す段はG音から見た短九度、短10度、短13度を示した物ですが、本来ならばこの短音程はEフリジアン上に現れる音列です。Gの属和音と同様にハ長調の平行短調としての音組織として現れるE音を属音とする音組織をG音に移調して図示しているのがこの「短音程」で見られる音組織なのです。

G音を属和音とする時、その属七の和音は、それまで楽音が構築してきた調性的な残り香はどうあれ長調・短調双方に共通する分水嶺である訳です。それをオルタード・テンションという風に一挙に「一即多」にした方法論がジャズ/ポピュラー界に於けるオルタード・テンションという分類なのでありますが、茲迄説明しているポピュラー界の理論書は無い事でしょう(笑)。しかし説明をしないというのが殆どのケースであるが故に、オルタード・スケールとスーパー・ロクリアンを同一視してしまう愚者が生産されて了う訳ですね。

オルタード・スケールとは長音程・短音程由来の具有的な音脈と、元来ブルースが長旋法をミクソリディア調として嘯いている所から音脈に依拠するコンポジット(=人造的)な音列として音階として体系付けただけに過ぎず、他方スーパー・ロクリアンはメロディック・マイナーをモード・スケールとした時に生ずる旋法であり同一視など到底できない物である訳ですが、本来語らなくてはならない所がこういう重要な事を語らない物だから覆轍を踏む事になるのです。それは恐らく「顰に倣っている」と信じ込んでいる事でありましょう、悲しい哉。

本題に戻ってパターンAの「C△7」が現れるという事はつまりモーダル・インターチェンジ。つまり長調の世界観を局所的に登場させている訳です。ピカルディ終止でも短調の属和音から同主長調の主和音へ解決する様に、そうした用例がありますが、西洋音楽の短調の振る舞いというのは終止和音として短和音(不協和な音)が認められなかったからであります。

故に短調の世界観が多様性を増したというのは、和音の純真さに依る封建的な圧力から生じた物でもあったというのも実に奇妙で味わいのある判断なのであろうと思います。

扨て、私はこの上声部のメロディd音を次の小節では態と重変イ音(=E♭♭=eses音)として「G♭7(♯11、♭13)」上で使っている事はお許し下さい(笑)。この和音上にて和音外音として3拍目の2連符後発の音に重変ト音(=G♭♭)を充てているのは、これを単にf音と表記する訳にはいかないからであります。

その理由はG♭音をルートとするドミナント7thコードであるならば、第7音は「F♭」である筈で、f音が登場するのは先行するハ短調の余薫を利用したカウンター・ノートとして減八度音が発生しているからなのです。

そうした細かな側面を解説しつつ、茲では主和音から早々に減五度上の遠隔的な属七の和音へ進行し、一旦「Fm7(9、11)」に着地させる狙いがある訳ですね。しかし「Fm7(9、11)」を和声的に仰々しく聴かせるのではなく、アッパー・ストラクチャー的に響くFmの和音上に坐す「E♭△」の世界観を上声部が演出しているという世界観を感じ取る事が肝要です。

その後小節を進めて「C→C△7」の後続の「C△7」部の小節を見てみましょう。先行する単なる「C」メジャー・トライアドの小節を先ず確認してもらいたいのは、茲でCリディアンと嘯くのではなくCアイオニアンを奏する事が非常に重要な点です。これがあるからこそインプロヴィゼーションとは異なる「本題」としての唄心が表現されるのであります。

その後続となる小節「C△7」。茲に表している譜例では読み辛いかもしれませんが「C Harmonic major」という風に注釈を与えております。つまりCハーモニック・メジャーのモードを準えて和声的に小節内をハモらせて呉れよ、という配慮に依る物です。

上声部の和音を見ればベース音=C音をペダルポイントとつつ1拍ずつ「C△7 -> Fm -> E♭△」と進行させているかの様に譜面上では見えるかもしれませんが、これは3拍子なので1拍目の強拍以外は弱勢にある物で、よもやベース・パートがC音をペダルにしている以上、ここに明確なコード進行を充てる必要などなく、Cハーモニック・メジャーに準えた音組織でダイアトニックに「ハモる」だけで充分なのです。ですから全体を俯瞰した「C△7」という表記で充分なのであります。

本来、ベッタベタな短調という世界観を演出する際に陥り易いのは、属和音を「短属九」してしまいかねない点にあります。しかしその後G9という長属九が現れますが、これは明確にC音に解決しようとせずに後続の小節では中和して「Dm (on G)」という風に記した様に、モーダルな旋法的和音進行に推移します。又此の「Dm (on G)」という表記に於て、能く見掛ける筈であろう「Ⅱm7 on (Ⅴ)」の形にしなかったのは、Dmに短七度音が無いからでありますが、実は和声的にこうして7th音がなくとも表記的には7度を附与させた方を選ぶのもジャズ・シーンでは少ない乍ら存在します。

重畳しい和音では第5音を省略する事が慣例となっておりますが、オルタード・テンションの重畳で発生する5度音との密集位置での半音や長七度というのはジャズでは重宝される時があるので、時には7度音が13thとの半音or長七度を造る事の方が少ないので7th音がオミットされる例というのはあるのです。

それを私は敢えて7th音を省略してコードを記しているという訳です。用例としてはなかなか見掛ける事のない物かもしれませんが意図があっての事です。又、3拍目の5連符が出て来てこの符割は「3:2」のタイプの物でして、基の8分音符3つのパルスを5でノる、という事です。

そして後続和音が「B♭m9」に着地している事を思えば、先行した「G9→Dm (on G)」というのは、調性感を稀薄に進めるべく旋法的和音進行をする事が重要であるのに加え、Dm7とした場合その7th音が「C音」だという事を思えば、旋法的にも「ジャマ」であるので、先の表記でも敢えて省いている所にあらためて注意を払っていただきたいのであります。ハ短調の主音としてのC音が邪魔であるに過ぎず、B♭m9上でのスーパー・トニックであるのは大歓迎なのですね。そうした「移ろい」を感じ取って欲しい訳です。

この後マイナー11thコードのパラレル・モーションがあって注意してもらいたいのは其処彼処に連符が出て来ます。特にA♭m7での4連符は、その後の「4つノリ」や2連符の布石となる物でもあります。

和声的に注意をしてもらいたいのは「Cm9(13)」。通常マイナー・コードでの本位13度はアヴォイドとしても扱う所もあり、機能和声的にはその方が良いでしょう。何故ならば附与タイプではない3度堆積型での13度和音というのは7音積み上がっている事に等しい(※附与タイプはトライアドに突如附与されていく類)ので、それだけでダイアトニック・トータルという総和音なんですね。

総和音というのは謂わば「ドレミファソラシ」という音を首尾よく互い違いに3度堆積を為す様に並び替えて基底音を変えているだけの状況に等しい訳です。そこに「機能和声」としての動きを伴わせる事は出来ず閉塞します。但しそれが「モーダル」な世界観なら話は別です。単純な話として「Cm9(13)」の後続和音が下方五度進行で無ければ、こういう附与型の短和音上の本位13度音はアリなのです。

大体はマイナー6th add 9th型で使う事の方が多いでしょうが、先にも少し触れた様に短七度と本位13度音での半音および長七度を欲しがる人もいる訳です。因みにマイナー・メジャー9thコード上に本位13度音をリード音にして和声的に聴かせるプレイをジョン・パティトゥッチの1stソロ・アルバム「Baja Bajo」にてチック・コリアのプレイで聴く事も出来ます。

まあそうして連符に気を付け乍らパターンCに進み、「C#7(#9、13)」というコードは少々説明が必要でしょうかね、と。

何故かと云うと、ドミナント7thコード上に生ずる増九度と本位13度の組合せというのは、それらのオルタード・テンションが齎す組合せの中でも最もポリ・コード感が強まる物なのです。その世界観というのは増九度と本位13度の間に増11度音を類推させ、これらのアッパー部がディミニッシュ・トライアドを形成します。基底の属七和音に包含する別の減三和音の存在を思えば、両者の減三和音が半音違いで隔たっているとも謂える為、非常に多様な世界観を生みやすく、オルタード・テンションの組合せの内、最も分離感の強いの響きであるとも形容できるでしょう。

亦、ジャズ/ポピュラー界隈ではオルタード・テンションの内、豊富にあるのは九度音由来の物。本位9度の外に短九度、さらには本来短十度ですが増9度がある訳ですが、同度由来の音は和声的に併存させて使う事はありません。旋律的なフレージングとしては同一コード上にて♯9thと♭9thが現れる事は珍しくはないでしょう。私の言っているのは和声的に、という意味です。

然し乍らアルバン・ベルクの作品「ヴォツェック」では属七和音の五度音省略にて短九度と短十度へ依存型の和音が使われるのであります。ジャズ系統の理解に収まって了う人ならばこうした高次な和声を使用する事は出来ないでしょう。ある意味では「♯9th」が増九度ではなく短10度だという証拠をきちんと示して呉れる一つの好例でもあると謂える訳ですね。作曲家に依っては同位和音を一即多として使って増九度として表記したりする作品も中にはあるかと思いますが。

扨て、今回最も力瘤を蓄えて説明したいのはパターンCに現れる何やら見慣れない類の多層和音「G6/A/F」という和音。こうした3層構造の和音を解説するのはフランク・ザッパの「Big Swifty」以来の事でしょうか。

結論から言うと茲の和音は「旋法和声」であって良いので、表記は多義的にならざるを得ない部分でもあるでしょう。和音表記として一義的理解を求めるのはそれが機能和声的世界観を歪めない様な状況で整備すべきで、そうした世界観が生じない多様な和音表記というのは自由度があるとは雖も基底和音としての振る舞いも機能和声の世界から比較すれば稀薄である状況なら表記に拘泥する事なく基底音の振る舞いがどうなっているかを注視させるだけで善いのです。

そこで本題の「G6/A/F」というコードという物をごくごく単純な分数コードとして捉えてみた場合、基底音がF音である事は変わりない訳ですから、それに対してG69と遣っても和声的に全体を俯瞰した場合別段おかしい訳ではありません。

とはいえ基底がF音で上声部をG69とするのは少々飛躍的過ぎると私が判断した理由に、左手10度の超越「f→a」というそれで生ずるa音というのは、その跳躍後の上声部には現れて来ない物で、寧ろ「G6」と表するよりもf音が際立っていて3拍目の弱勢に初めて6th音の根拠となるe音が出現している。この様な響きに対して上声部を「G7」ではなく「G69」とするには聊か強引なのではないか!? と思う人も居る事でありましょう。

結論から言うと、旋法和声での「弱勢」の地位は、機能和声での弱勢よりも地位が上位にあるのです。換言すれば和音の構成音とする根拠がより増大するのです。

茲で生ずる「G6/A/F」という和音、仮にこの当該部をハ調(ハ短調およびハ長調の何れも、という意)由来とした場合、基底音をf音にしてヘプタトニックからc音をオミットした6声の構造というのが判ります。

旋法和声というのは調的支配感を強めるドミナントを中和する事で性格を強めるのですから、茲にf音を根音とするのはサブドミナント由来の旋法和声として成立すれば、ドミナント感を中和するのに一役買う事になります。

然しそれならばf音を根音とする和音として根拠を示した場合、f音から見た第5音を何れは省略するとしても、ハナから要らないc音を構成音とする和音を態々コードネームを持って来て「Fメジャー某《なにがし》」系統の和音を充てる必要は無いのです。重畳しい和音の第5音の省略を前提とし乍ら和音表記としてコードネーム体系に頼るのと、この場合のハナから必要の無い音に対して態々既知のコードを宛てがうのは全く違う事なのであります。

そもそも機能和声的振る舞いで和音が進行しなくて済む類の物であれば、基底の和音というのは和音の体として稀薄な状態であるのが望ましい事であると言えるでしょう。仮にF△/G△という六声のポリ・コードがあったとしましょう。見方を変えればg音を根音にした本位11度を有する「G7(9、11)」と同様でもあります。

ではこの基底部「G△」の第3音をオミットしてみましょう。例えば坂本龍一の複調和音及び調性の背き方というのは基底和音の体を空虚にする事でより強度を増す物として使っております。そこで基底部の第3音を失った「g・d・f・c・a」という和音というのは見方を変えれば「F6/G」であり「Dm7/G」でもあるんです。

つまり、こうした「II on V」構造の和音が出来上った歴史的背景の順序はこの様にして起り得る物であるという事で、これ迄私が述べていた事がどういう事であるかが、ブログを継続的に読まれている方ならお判りになる事でしょう。坂本龍一を引き合いに出したのは坂本龍一自身著書で述べているだけの事です。

基底和音を暈す事で機能和声の呪縛から逃れる和音体系を生ずる事が出来るならば、それこそ左近治が忌み嫌う「◯◯7sus4(9)」の表記は基底を稀釈化しているからイイのではないか!? と疑問を抱く方も居られる事でしょう。私が言いたいのは「sus4」は和音ですか!? という事なんですよ。

言い方がシンプルすぎますかね。「sus4」の実際は完全四度等音程という四度和音の基底和音を転回させた別の四度和音の体系であるけれども、実際のsus4という理解はそうではない。

四度和音の体系は非整備でありつつsus4という和音は完全音程を有してはいても不完全協和音程がなくそれを「サスペンド」させただけの機能である筈の不完全体としての和音を三度に戻す事もなく独立峰の様にして使っているのが現状であるだけで、sus4というコード表記に現今の人々が単に有り難がっているだけで、和音表記としてあるべき姿ではない角度から捉えてしまっている物でしかない訳です。

これからジャズ/ポピュラー界隈にて四度和音/五度和音の表記体系が新たに整備されていくというのなら話が判りますが、コード表記のルールが新たに体系が整備されようと、そうした体系から生ずる音世界を操れなければ無意味である訳ですが、とはいえ現今のジャズ/ポピュラー社会は旧知の体系は疎かにし乍ら異端な類の表記の追究が実に甘いのが嘆かわしい処でもあり、後に続く者が覆轍を踏む事が実に嘆かわしいという側面があらためてお判りになる事でありましょう。

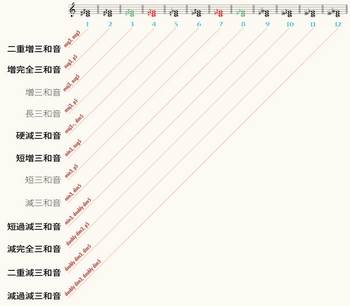

因みに、sus4コードと異名同音的に同質である変化和音というのは、前回のブログでも再掲していた和音表での「増完全三和音」ですからね。「根音・増三度・完全五度」という和音です。増三度って、そうそう現れて来ません。次の様なハンガリアン・メジャー・スケール上に現れる増三度くらいでしょうか(笑)。

次の譜例で増三度が現れて来ようとも、このモード体系を維持したままでは増完全三和音は出来てくれません(少なくとも第5音を半音下げる必要がある)。

とまあ、此の様にしてトム・シューマンの「To B.E.」を引き合いにし乍ら語って来た訳ですが、どうでしょう!? ツー・ファイブ・ワンの類に見られる様な下方五度進行というのはそれほど多く出現はしておらず、それでも其処彼処にジャズ的な和声の薫りを感ずるというのは、実はジャズというのは和音の前後の進行に伴う雰囲気と、和音それ自体が持っている色彩感が齎しているという事がお判りになる事でしょう。

今回YouTubeにアップしているのはインプロヴィゼーションとは異なるテーマ部な訳でして、これらの和音を背景に和音外音がインプロヴァイズ中にどのような音を選別して奏されているのか!? という所を各自が研究する事でジャズという物は真に探究できる物でありますし、この探究をする事なく皮相的理解に留めてしまっては「その先」を知る事は到底無理筋と言える訳です。私のブログの文章量が偶々多いだけで、この程度の理解ではまだまだ皮相浅薄である事を肝に銘じてジャズを知るべきでありましょう。

2016-01-04 22:00