結合音(差音・加音)について [楽理]

今回は「結合音(Combination tone)」について語ろうかと思います。これまでは極く普通に時偶「差音」について語っている事はあっても、結合音自体を深く掘り下げた事が無かったかと思うので、あらためてこの機会に語っておこうかと思います。今になって結合音を詳細に語る理由のそれは、日本語Wikiに誤りがある事に加えて、認知した経験が無い事を理由にオカルト扱いする人が相当数存在するという事に警鐘を鳴らす上でもあらためて語っておこうと思い立った訳であります。

結合音の中でも差音は比較的聴き取り易いのですが、それですらも実際に耳にした経験が無いと言う人は少なくありません。また、加音というのは差音よりもかなり聴き取りにくいのですが、現今社会ではDAWアプリケーションやらGaragebandというソフトもあったりする訳で、そうしたアプリケーションを用いるだけで差音は疎か加音も認識できるというtipsを提供するという目的も含んでいる物です。とはいえ差音すらも認識した人が少なくはないのでありますから、今一度結合音について語る事にします。加えて次の様な「調弦」(=チューニング)や「プッシュ回線」というキーワードを念頭に置いてもらえれば、実生活に則した例として理解し易くなると思うので、それらのキーワードは覚えておいて貰いたい所です。

扨て、結合音の差音・加音のどちらも、それは字義通り、異なる振動数の2音の周波数の差 or 加を意味する物です。つまり、AとBという音があった場合の差音は「A-B」なのであり、加音は「A+B」なのであります。これが耳の内部で生じてしまうのであります。

何故かと云うと、人間は一定の音の振動を音と知覚する訳ですから異なる2音で生ずる波を重ね合わせると、それら2音とは異なる「紋様」が耳内に生じて、それを知覚する訳です。この知覚し易い方に現れる紋様が「差音」であります。

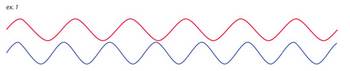

今回例示する図版はex1、振動数:6の周波数が青、振動数:5の周波数を赤としています。つまり振動比5:6の振動数から得られる第一次結合差音は「1」という事になります。

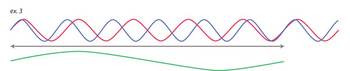

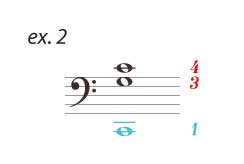

振動数「1」を得たいのであれば振動比が「3:4」でも得られる訳ですから、例えば次の様な譜例ex.2を見ればそれらの音程関係は「3:4」ですから、最低音として示した水色のC音が差音として生ずる事も有り得る事です。

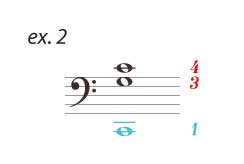

青と赤を夫々別個の波形として見ると判りにくいかもしれませんが、次のex.3の様に夫々の波形を重ねてみると、波形の「節」と「腹」は5周期毎にゼロクロスする事になります。この場合、5周期に1回、即ち、赤=5:青=6の時に緑=1としての「周期」というのが紋様であり、この周期的な「紋様」を音として知覚する為、差音が生ずる訳です。

例えばこの差音の振動数がとても少ない時というのは音としては聴こえません。どういう風になるかというと「うなり」になるのです。「5:6」という振動比は音楽的には長10度:完全12度≒長3度:完全5度という風に転回可能です。「セミイコール」なのは深い理由がありますが現時点ではまだそれについては述べません。

とはいえ差音というのは聴き取り易いと雖もそれは耳内で作られる紋様ですから、耳の近く或いは大きな音且つ差分となるターゲットである差音がソコソコ聴き取り易い周波数に生ずる事が必要であるので、原音の2音は幾分高めの周波数にて差音を作って遣る方が聴き取り易くなるのです。

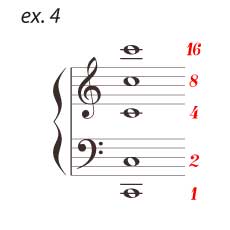

次の譜例ex.4を見てもらう事にしましょう。Logic Proの環境設定 -> 表示 とやると中央Cの設定でローランド式(C4)かヤマハ式(C3)を選択可能になっております。実際の音高として正しいのはローランド式なのですが、こうした中央ハ音の採り方が各社で基準が異なる理由は、当時のヤマハ(旧名:日本楽器)のMIDIへの理解が甘いまま希代のヒット商品DX7が普及してしまった事に依る物です。そんな事を言ってしまえばその後のコルグM1のドラムのキーマップとてGM準拠の様なマッピングにはなっておらず自社独自のマッピングをしておりましたし、実際にスタンダードMIDIファイルやGMの普及というのはMac環境が音楽用環境の整備を急がせたと言っても過言ではなかった為今に至る訳です。SMFこそはMS-DOSフォーマットで遣り取りする物でしたがGMマッピングの慫慂は当時あったオプコード社が牽引した事に依る。

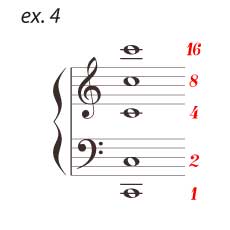

扨て話題が横道に逸れてしまいましたが、譜例ex.4というのは、オクターヴ相を示す物です。つまり譜例最低音はLogic Pro上ではローランド式に倣えばC2となる訳で、この音の振動数を「1」とした時、各オクターヴ相のC音は倍々となる訳であり、振動比を見れば「1・2・4・8・16」という風に数字が振られているのは振動比を見極める為に割り振った物です。つまり、振動数「16」以下の他の数字はどこかのオクターヴ相内にある音という事を示す物であり、例えば振動数「9」という音はオクターヴ相「8ー16」の間にある音である事が判りますし、振動数「6」はオクターヴ相「4ー8」内にある事が思弁的にでも判る筈です。

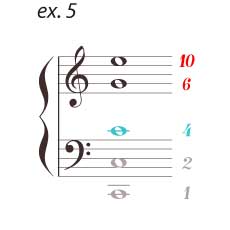

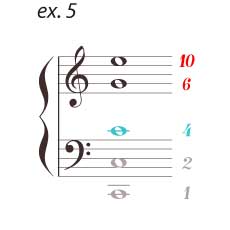

今回差音を上手く聴き取る様にする為に、次の譜例ex.5で示す通り、振動数「6と10」を使って語る事にします。「10 - 6 = 4」なのですから第一次結合差音は水色のC音が生まれるという訳で色分けしている訳です。元々ある「4:6:10」の振動比の根拠をあらためて示す為に、振動数2と振動数1の音を淡く灰色で示しているという訳です。

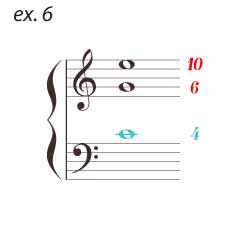

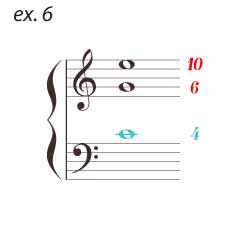

扨て、第一次結合差音を上手く聴き取る為に今回Logic Proを用意する訳ですが、Logic Pro側で必要なプラグイン類はEXS-24mkIIとAdaptive Limiterがあれば充分です。インストゥルメント・プラグインにEXS-24mkIIを挿入したら、音色は何も選ばずデフォルトの正弦波が鳴る様にしておきます。そしてエフェクト・プラグインにAdaptive Limiterを挿入しておき、次の譜例ex.6の様に、G4とE5(中央ハ音=ローランド式)を2音ともベロシティ値=127で和音として同時に鳴る様に編集します。

扨て、Adaptive Limiterで鳴らした所でおそらくスピーカーでモニタリングしている人に差音は実感し辛いかと思います。少なくともヘッドフォンかイヤフォンで鳴らした方が実感しやすい事でしょう。Adaptive Limiterのデフォルト・セッティングは通常3dBの底上げがされますが、差音を聴き取る為には+6~8dBのレンジに上げる必要があるでしょう。先の編集した音を再生し乍らAdaptive Limiterの底上げを更に増やすと、ある一定以上増強させた音量の時、水色で示したC音が耳内に発生する事を実感する筈です。これが第一次結合差音であります。結合差音を聴き取り易くするには、原音の2音がある程度高めの音高にある事が望ましいのです。それは差音がかなり低い処に生ずる為です。加音を聴き取るにはこの逆で、原音の2音は低い方が望ましくなるのです。

今回の差音の実験で差音の聴き取りを実感した方にあらためて瞠目してもらいたい点は、E音とG音以外の音が生まれる(=C音の組成)という事です。つまり、差分となる周波数は原音2音に無関係な音が生ずる事があって珍しくはないという点に着目してもらいたい訳です。無論、ある一定以上の音圧エネルギーが確保されていないと差音を実感する事は難しいですが、差音の聴き取りに馴れると、いずれ耳内の相当低い帯域のブルブルとした震えの様なうなりも実感する時があるので、それが差音に依る物だと認識する事も増えて来る事でしょう。

扨て、差音というのはその性質上低い所に生ずる訳なので、先の例にも挙げた様にかなり低い帯域で生ずる事も珍しくありません。差音が生ずる帯域が可聴帯域を超えた場合、それは単なる「うなり」として聴こえるのです。逆を言えば、調弦などをしている時、合せる弦同士の音が極力似通った音同士であるならば、その「差音」は相当低い振動数になる訳です。ですが音としては実感できずに「うなり」としてゆっくり揺れる振動を実感するのです。つまり、「うなり」とは下限可聴帯域外の振動の事なのです。

結合音に関する著書で今から30年以上前の文献に依拠する類の大半の物は、音という物を知覚するに於て「うなり」と「差音」の両者の聴き取りを実態に則した例として表したい向きが其処彼処に現れる為、その表現から「うなりと差音は全くの別物」として理解している人が居ます。これは誤りです。差音を実感する前に「うなり」という実感を伴わせて認識させようとすると、差音は意図しない帯域にポンと音として生ずるので、うなりは決して音高感を得ない単なる「揺れ」である事を強調するあまり、うなりと差音が全くの別物と理解している人というのは楽理面にある程度精通している人でも誤解してしまう物ですが、「うなりが可聴帯域内に生ずる時、それが差音として認識される」という理解が正しい理解です。

例えば電話のプッシュ回線であるDTMF信号のひとつに、相手に電話を掛ける際の例にある《相手が電話に出る迄の間》「プルルルルル・・・」という音のそれは、単に400Hzの音が震えているだけではなく、実体は「400Hzと7Hzの振動数」に依る物なのです。とはいえ7Hzの振動数を「音」としては実感できない為、その振動はうなりを実感する時と等しい「揺れ」になるのです。この「揺れ」が可聴帯域内に収まる時、我々は某かの音高として知覚する訳です。ですからWiki情報などの早合点の記事などに根拠を求めようとすると陥穽に嵌る事でもあるので、こういう点には最大限の注意を払って理解してもらいたい所です。

つまり「うなり」の正体とは単に「震え」という姿であるのですが、少なくとも人間の聽覚では20Hz未満の振動数である必要があり、20Hzよりも高い振動数へ変化してしまえばその「震え」は「音」として認識される様になるという訳です。うなりが可聴帯域に収まった時には音に変化するという訳です。

シンセサイザーなどでも《なんでLFOのスピードって20Hzよりも速く設定できないんだろう!?》と疑問を持った方は少なくないかもしれませんが、Low Frequency Oscilator が意味するロー・フリークエンシーというのは単に低周波数の事を意味しているのではなく、可聴帯域外の低周波を意味しているのです。20Hzよりも高い振動数を準備してしまうとその振動数は音に変化してしまうのですから20Hz以上のLFOとして設定できないのは至極当然であります。

加えて、可聴帯域内での音の振動数を加える=変調という状況はLFOではなくFM変調として括られる事になる訳です。ですので、過去の銘記のひとつでもあるARPオデッセイが「FM」変調できたのは、LFOのスピードのみならず可聴帯域内の変調として目を向けたが故の設計であったという事があらためてお判りになろうかと思います。

差音を語った後には「加音」。今回はこの加音を詳らかに語りたいが故の今迄の前説でもあった訳ですが、兎にも角にも加音の聴き取りは厄介です。今から20年位前でしたら、差音の聴き取りを実感する者は多くとも加音を聴き取るのは結構大変だった物です。また、そうした聴き取りに必要な環境も整備されていない様な時代ですから、再現するのも一苦労だった訳です。

結論から言えば加音の聴き取りは可能です。とはいえ差音の先の聴き取り実験と比較すると、相当音圧的には小さい音です。ですが、本来なら登場し得ない所に現れる為、それが加音と判る訳でもあります。それを実感する為にもあらためてLogic Proにて実験する事にしてみましょう。

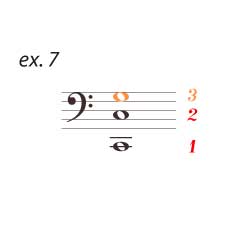

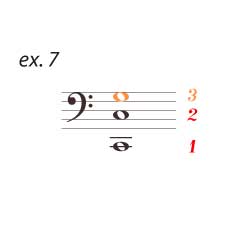

加音聴き取りに際してLogic Proにて必要なプラグインは前掲と同様にEXS-24mkIIとAdaptive Limiterです。但し加音生成用に用いる原音の2音の音高は差音の時と比して低く設定しなければなりません。次の譜例ex.7で示す様に、振動数1と2はローランド式のそれでみれば「C2とC3」を使う訳です。C2の音の振動数を1とした時、その1オクターヴ上の音との加音は「1+2=3」となり、つまり、オレンジ色で示した音高が生ずる筈であるのが第一次結合加音であり、今回はこの聴き取りに臨む訳です。

EXS-24mkIIでは音色設定せずにデフォルトの正弦波を用いてベロシティ値は127にて2音を完全八度=1オクターヴで編集すれば良いのですが、加音で鬼門となるのはAdaptive Limiterの設定です。差音の時は底上げを+6~8dBで充分だったのですが加音の場合はこんなモノではまだまだ無理です。次の画像ex.8を確認し乍ら説明しますが、音が歪んで割れてようとも一番上のInput ScaleをMAXにしてしまいましょう。

そうすると、ex.7で確認した譜例での振動数「1」の音は差音が重なって、実音のレベルオーバーと相俟って音が割れて破綻してしまっていると思いますがそれを気にせず、更にGainで底上げします。つまり、この状態でも加音を聴き取るにはゲイン不足だという事です。

おそらく、Gainを+10dBほど稼ぐと、漸くex.7の譜例で示したオレンジ色の振動数「3」の音=第一次結合加音を聴く事が出来る筈です。その加音の存在を漸く知覚できたとは言え、この振動数「3」の音圧は、おそらく原音の1と2を同時に鳴らした時のトータルの音量感の3割程度の大きさにしか実感しない事でしょう。そうです、加音というのはこれほどまでにゲインを稼いでも矮小な音なのです。

茲で、加音の創出に疑問を抱く方が居られるかと思います。それは、加音のそれが結合音由来ではなく、原音のレベルオーバーが招いた事で、歪み由来の倍音成分なのではないか!? という疑問です。ではその疑問を払拭する為に、歪み由来ではないという事を説明しましょう。

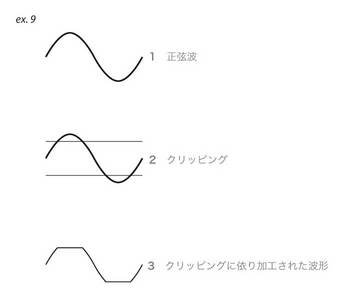

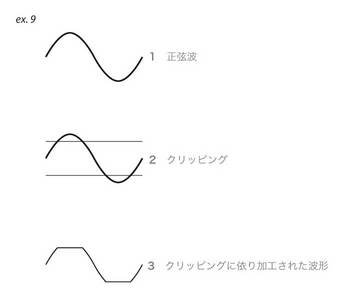

歪み由来で倍音を創出してしまう可能性というのは、次のex.9での3つの図版で説明する事にします。ex.9の1の図は原音の正弦波を示しております。レベルを底上げしていけば波形の上限はスパッと切られる事を意味します。それが2の図という事になります。

そうして切られてしまった正弦波は、もはや正弦波としての形ではなく、綺麗に切り取られたシェイプが矩形波に近似して来る形となったのが3の図という事になります。

矩形波のシェイプに似て来るという所がキモでして、実は矩形波というのは奇数次倍音の塊として捉える事が出来るのです。言い換えれば、今回整数比で示している音高の譜例がありますが、仮に振動数「1・3・5・7・9・11・13・15・17・19・21・23…」という風に累積していくと、これらの包含させた奇数次倍の波形が多ければ多い程、理想的なシェイプの矩形波が得られる様になります。極言すれば矩形波というのは思弁的に見れば相当上のスケールの奇数次倍音をも含んだ状況とも言えるのです。

低次の奇数次倍音、例えば1・3・5次倍音だけを組合わせても純然たる矩形波は生まれませんが、急峻なシェイプの片鱗は見せて来る様になる物です。それでも、本当の矩形波らしくなるのは2の4乗を超えたオクターヴ相貌、つまり16ー32次倍音の相貌を満たした奇数次倍音がある時、且つ奇数次倍の成分が少なくとも10個以上の倍音を包含している状況を超えないと矩形波らしいシェイプは生まれません。概ね23次倍音位まで奇数次を積み上げると矩形波らしくなってきます。

畢竟するに、矩形波っぽさが表れている状況というのは、幾多の奇数次倍音を包含する状況に近くなるという事を意味するのです。ですから、波形をブッタ斬るだけで奇数次倍音は増す様になるとも言える訳です。

仮に、正弦波を先のex.9ー3の様にクリッピングして矩形波に似た様なシェイプを作り上げたとしましょう。こんなシェイプでも実際には僅かに高次の奇数次倍音は作られる事でありましょう。しかし先の加音を知覚する為のゲイン・アップ程度では、作られてしまう上方の奇数次倍音はまだまだマスキングされている状態で、しかも、振動数「3」の音高に現れる様な 歪み由来の奇数次倍音というのは実際には「ディストーション」的作用は起りません。

「16ー32次倍音レンジ」のオクターヴ相までに存在する奇数次倍音を列挙すると次の様になります。

1・3・5・7・9・11・13・15・17・19・21・23・25・27・29・31

5次倍音というのはオクターヴ相で見れば「4ー8次倍音レンジ」で現れる奇数次倍音でして、そのレンジ内にある倍音はもう一つ7次倍音がありますが、言い換えれば「4ー8次倍音レンジ」ではたった2つの奇数次倍音しかない訳です。

ディストーション的音色の変化を起すという歪み由来の音というのは、奇数次倍音の「密集度」も大きなファクターとなります。つまりは「8ー16次倍音レンジ」や「16ー32次倍音レンジ」などの奇数次倍音クラスター状態というのが歪みのキャラクターを濃くする物であるため、一つのオクターヴ相に1つ乃至2つ程度しか奇数次倍音が生まれない相貌というのは、歪みのキャラクターには大きく作用しないのです。

しかも、仮に歪みが何等かの原因で更に酷くクリッピングしたとしても、シェイプが細かく変わるという事は高次周波数成分が作用している事なので、歪み成分によって加音として誤って認識されるという事は今回の実験では先ず起こり得ないのです。少なくとも第一次結合加音に位置する音高に歪み由来の奇数次倍音が現れるという事は無いのです。ですから、認知される振動数「3」の音は加音で間違いない事なのであります。

こうして結合音の差音・加音の例を挙げましたが何れの場合も、実音以外の音を別個に生ずるという訳です。然し乍ら己の感覚で実際に結合音を知覚していないにも拘らず、そうした物理的根拠を言い訳として、特定の音を聴音・採譜する際に音を採り切れずに類推に依って存在しない音を拾ってしまう事も是認する様な事など論外であります。

結合音の研究は2世紀以上遡る事の出来る物でして、例えば結合音の様に同時に鳴る音からの「錯聴」ばかりではなく、途切れた音などの錯聴の研究が最近では多岐に亙っており、それらの研究の中では利き腕に由来してしまう左右の聴覚の偏向性なども指摘されていたりする物です。採譜しきれなかった音を利き腕のせいにしてしまうのでしょうか!? 錯聴はそうした人達の口実の為にあるのではなく、少なくとも器楽的な聴取能力を鍛えた上でこうした側面を語るべきなのであります。結合音とは、元の音が「同時」に鳴っている音で生ずる現象なのですが、音で満たされている状況下というのは差音が特に和音の明澄感を左右するシーンもあったりするのです。特に差音の第一次結合差音と第二次結合差音というのはとても重要な物です。

仮にa=2、b=3という振動数の波形があるとしましょう。振動数の低い→高いで垂直に並べた場合これらの音程は完全5度となります。それらの音の第一次結合差音を見てみれば「a - b = 1」ですから振動数=1の差音が生ずるのは明白です。では第二次結合差音はどの様にはじき出すのかというと、第一次結合差音と元の音の下位の音=aを選択するのです(同様に第三次結合差音は第一次結合差音と元の音の上位の音=b)。すると求まる値は「1ーa」で負の値ではなく絶対値となる事を意味するので結果的に「1」が求まります。完全五度の結合差音は第一次&二次ともに同じ差音になる事となります。

実は、完全五度以外の単音程というのは第一次結合差音と第二次結合差音は同度に存在しません。また、完全四度は第一次結合差音と第二次結合差音はオクターヴ重複となり、この「重畳」が完全五度との明澄感の違いであり、五度よりも四度が「硬い」感じを受けるのはこういう所に依拠する物です。この言葉はヒンデミット著『作曲の手引』で語られている物です。完全四度音程というのはその音程は低次の整数比で生ずるにも拘らず、不協和的扱いを受けて、旧くからの和声学では完全四度というのは予備を必要として長・短3度音へと解決するという使用になっているという例にある様に完全四度の硬さ・重さがこういう所からもあらためてお判りいただけるかと思います。

協和的な音程は隣接する単純な整数比という風に大まかに理解されている人が少なくありませんが、例えば振動比2:3よりも1:3の場合、後者の隣接していない整数比の方が協和的明澄度が高い事が知られております。これらの音程比は純正長3度および純正長10度の音程です。長三度の協和度は本当は長10度の明澄度を根拠に単音程へ転回しているだけ、とも言われる事があるのはこういう所から端を発しているもので、過去にも私のブログでこれについて語った事がありますが、この2:3と1:3の明澄度の違いはオイラーが提唱した物です。簡単に言えば、振動数3の音が3回振動する内にもう一方の音が1回しか振動しない方が「波紋」は穏やかである事は明白です。明澄度の違いというのはこういう事です。対位法にも12度対位法がある様に完全5度ではなく完全12度である事の重要性というのはあらためて深く首肯しうる側面であるかと思います。

という訳で、実音の明澄度の違いが結合音や自身の振幅に依って形成されているという事実と、実音ではない音が生成されてしまう例、特に差音のみならず今回は加音の認知を例示した訳でありまして、これらを踏まえた上で「複合音」を知覚してナンボなのであります。

この様に詳らかに語った理由は他でも無く、ジャズ/ポピュラー音楽にて体系化されている和音表記の流儀というのは、構造の体系こそを理解してしまえば体得を前に思弁で語れてしまう事もある訳です。

しかも3度音程堆積に依る体系化ですから場合に依っては3度音程の「類推」で、本来なら無い音をも既知の体系の和音でなかろうかと推測してしまい本来の和音の在り方を見誤ってしまう聴音・採譜をするという輩があまりにも多い為、こうしてあらためて協和性の明澄感や結合音を語った訳です。

和声的習熟を待たずに和音体系だけ知ってしまって響きを体得していないが故に、聴音・採譜しきれいない音は類推してしまうというのは、それは最早聴音・採譜でも何でもない「当てずっぽう」に過ぎないのです。長・短3度の類推で某かの和音を思弁で網羅してしまうのであるならば、目の当たりにしている楽音をも類推している事に変わりなく、己の感覚だけに符合する楽音だけを是認してしまい、類推不可能な音を断罪する様な音楽観を身に着けてしまう事に等しい訳です。そういう悲哀なる側面に警鐘を鳴らしたのが今回の話題という訳でした。

結合音の中でも差音は比較的聴き取り易いのですが、それですらも実際に耳にした経験が無いと言う人は少なくありません。また、加音というのは差音よりもかなり聴き取りにくいのですが、現今社会ではDAWアプリケーションやらGaragebandというソフトもあったりする訳で、そうしたアプリケーションを用いるだけで差音は疎か加音も認識できるというtipsを提供するという目的も含んでいる物です。とはいえ差音すらも認識した人が少なくはないのでありますから、今一度結合音について語る事にします。加えて次の様な「調弦」(=チューニング)や「プッシュ回線」というキーワードを念頭に置いてもらえれば、実生活に則した例として理解し易くなると思うので、それらのキーワードは覚えておいて貰いたい所です。

扨て、結合音の差音・加音のどちらも、それは字義通り、異なる振動数の2音の周波数の差 or 加を意味する物です。つまり、AとBという音があった場合の差音は「A-B」なのであり、加音は「A+B」なのであります。これが耳の内部で生じてしまうのであります。

何故かと云うと、人間は一定の音の振動を音と知覚する訳ですから異なる2音で生ずる波を重ね合わせると、それら2音とは異なる「紋様」が耳内に生じて、それを知覚する訳です。この知覚し易い方に現れる紋様が「差音」であります。

今回例示する図版はex1、振動数:6の周波数が青、振動数:5の周波数を赤としています。つまり振動比5:6の振動数から得られる第一次結合差音は「1」という事になります。

振動数「1」を得たいのであれば振動比が「3:4」でも得られる訳ですから、例えば次の様な譜例ex.2を見ればそれらの音程関係は「3:4」ですから、最低音として示した水色のC音が差音として生ずる事も有り得る事です。

青と赤を夫々別個の波形として見ると判りにくいかもしれませんが、次のex.3の様に夫々の波形を重ねてみると、波形の「節」と「腹」は5周期毎にゼロクロスする事になります。この場合、5周期に1回、即ち、赤=5:青=6の時に緑=1としての「周期」というのが紋様であり、この周期的な「紋様」を音として知覚する為、差音が生ずる訳です。

例えばこの差音の振動数がとても少ない時というのは音としては聴こえません。どういう風になるかというと「うなり」になるのです。「5:6」という振動比は音楽的には長10度:完全12度≒長3度:完全5度という風に転回可能です。「セミイコール」なのは深い理由がありますが現時点ではまだそれについては述べません。

とはいえ差音というのは聴き取り易いと雖もそれは耳内で作られる紋様ですから、耳の近く或いは大きな音且つ差分となるターゲットである差音がソコソコ聴き取り易い周波数に生ずる事が必要であるので、原音の2音は幾分高めの周波数にて差音を作って遣る方が聴き取り易くなるのです。

次の譜例ex.4を見てもらう事にしましょう。Logic Proの環境設定 -> 表示 とやると中央Cの設定でローランド式(C4)かヤマハ式(C3)を選択可能になっております。実際の音高として正しいのはローランド式なのですが、こうした中央ハ音の採り方が各社で基準が異なる理由は、当時のヤマハ(旧名:日本楽器)のMIDIへの理解が甘いまま希代のヒット商品DX7が普及してしまった事に依る物です。そんな事を言ってしまえばその後のコルグM1のドラムのキーマップとてGM準拠の様なマッピングにはなっておらず自社独自のマッピングをしておりましたし、実際にスタンダードMIDIファイルやGMの普及というのはMac環境が音楽用環境の整備を急がせたと言っても過言ではなかった為今に至る訳です。SMFこそはMS-DOSフォーマットで遣り取りする物でしたがGMマッピングの慫慂は当時あったオプコード社が牽引した事に依る。

扨て話題が横道に逸れてしまいましたが、譜例ex.4というのは、オクターヴ相を示す物です。つまり譜例最低音はLogic Pro上ではローランド式に倣えばC2となる訳で、この音の振動数を「1」とした時、各オクターヴ相のC音は倍々となる訳であり、振動比を見れば「1・2・4・8・16」という風に数字が振られているのは振動比を見極める為に割り振った物です。つまり、振動数「16」以下の他の数字はどこかのオクターヴ相内にある音という事を示す物であり、例えば振動数「9」という音はオクターヴ相「8ー16」の間にある音である事が判りますし、振動数「6」はオクターヴ相「4ー8」内にある事が思弁的にでも判る筈です。

今回差音を上手く聴き取る様にする為に、次の譜例ex.5で示す通り、振動数「6と10」を使って語る事にします。「10 - 6 = 4」なのですから第一次結合差音は水色のC音が生まれるという訳で色分けしている訳です。元々ある「4:6:10」の振動比の根拠をあらためて示す為に、振動数2と振動数1の音を淡く灰色で示しているという訳です。

扨て、第一次結合差音を上手く聴き取る為に今回Logic Proを用意する訳ですが、Logic Pro側で必要なプラグイン類はEXS-24mkIIとAdaptive Limiterがあれば充分です。インストゥルメント・プラグインにEXS-24mkIIを挿入したら、音色は何も選ばずデフォルトの正弦波が鳴る様にしておきます。そしてエフェクト・プラグインにAdaptive Limiterを挿入しておき、次の譜例ex.6の様に、G4とE5(中央ハ音=ローランド式)を2音ともベロシティ値=127で和音として同時に鳴る様に編集します。

扨て、Adaptive Limiterで鳴らした所でおそらくスピーカーでモニタリングしている人に差音は実感し辛いかと思います。少なくともヘッドフォンかイヤフォンで鳴らした方が実感しやすい事でしょう。Adaptive Limiterのデフォルト・セッティングは通常3dBの底上げがされますが、差音を聴き取る為には+6~8dBのレンジに上げる必要があるでしょう。先の編集した音を再生し乍らAdaptive Limiterの底上げを更に増やすと、ある一定以上増強させた音量の時、水色で示したC音が耳内に発生する事を実感する筈です。これが第一次結合差音であります。結合差音を聴き取り易くするには、原音の2音がある程度高めの音高にある事が望ましいのです。それは差音がかなり低い処に生ずる為です。加音を聴き取るにはこの逆で、原音の2音は低い方が望ましくなるのです。

今回の差音の実験で差音の聴き取りを実感した方にあらためて瞠目してもらいたい点は、E音とG音以外の音が生まれる(=C音の組成)という事です。つまり、差分となる周波数は原音2音に無関係な音が生ずる事があって珍しくはないという点に着目してもらいたい訳です。無論、ある一定以上の音圧エネルギーが確保されていないと差音を実感する事は難しいですが、差音の聴き取りに馴れると、いずれ耳内の相当低い帯域のブルブルとした震えの様なうなりも実感する時があるので、それが差音に依る物だと認識する事も増えて来る事でしょう。

扨て、差音というのはその性質上低い所に生ずる訳なので、先の例にも挙げた様にかなり低い帯域で生ずる事も珍しくありません。差音が生ずる帯域が可聴帯域を超えた場合、それは単なる「うなり」として聴こえるのです。逆を言えば、調弦などをしている時、合せる弦同士の音が極力似通った音同士であるならば、その「差音」は相当低い振動数になる訳です。ですが音としては実感できずに「うなり」としてゆっくり揺れる振動を実感するのです。つまり、「うなり」とは下限可聴帯域外の振動の事なのです。

結合音に関する著書で今から30年以上前の文献に依拠する類の大半の物は、音という物を知覚するに於て「うなり」と「差音」の両者の聴き取りを実態に則した例として表したい向きが其処彼処に現れる為、その表現から「うなりと差音は全くの別物」として理解している人が居ます。これは誤りです。差音を実感する前に「うなり」という実感を伴わせて認識させようとすると、差音は意図しない帯域にポンと音として生ずるので、うなりは決して音高感を得ない単なる「揺れ」である事を強調するあまり、うなりと差音が全くの別物と理解している人というのは楽理面にある程度精通している人でも誤解してしまう物ですが、「うなりが可聴帯域内に生ずる時、それが差音として認識される」という理解が正しい理解です。

例えば電話のプッシュ回線であるDTMF信号のひとつに、相手に電話を掛ける際の例にある《相手が電話に出る迄の間》「プルルルルル・・・」という音のそれは、単に400Hzの音が震えているだけではなく、実体は「400Hzと7Hzの振動数」に依る物なのです。とはいえ7Hzの振動数を「音」としては実感できない為、その振動はうなりを実感する時と等しい「揺れ」になるのです。この「揺れ」が可聴帯域内に収まる時、我々は某かの音高として知覚する訳です。ですからWiki情報などの早合点の記事などに根拠を求めようとすると陥穽に嵌る事でもあるので、こういう点には最大限の注意を払って理解してもらいたい所です。

つまり「うなり」の正体とは単に「震え」という姿であるのですが、少なくとも人間の聽覚では20Hz未満の振動数である必要があり、20Hzよりも高い振動数へ変化してしまえばその「震え」は「音」として認識される様になるという訳です。うなりが可聴帯域に収まった時には音に変化するという訳です。

シンセサイザーなどでも《なんでLFOのスピードって20Hzよりも速く設定できないんだろう!?》と疑問を持った方は少なくないかもしれませんが、Low Frequency Oscilator が意味するロー・フリークエンシーというのは単に低周波数の事を意味しているのではなく、可聴帯域外の低周波を意味しているのです。20Hzよりも高い振動数を準備してしまうとその振動数は音に変化してしまうのですから20Hz以上のLFOとして設定できないのは至極当然であります。

加えて、可聴帯域内での音の振動数を加える=変調という状況はLFOではなくFM変調として括られる事になる訳です。ですので、過去の銘記のひとつでもあるARPオデッセイが「FM」変調できたのは、LFOのスピードのみならず可聴帯域内の変調として目を向けたが故の設計であったという事があらためてお判りになろうかと思います。

差音を語った後には「加音」。今回はこの加音を詳らかに語りたいが故の今迄の前説でもあった訳ですが、兎にも角にも加音の聴き取りは厄介です。今から20年位前でしたら、差音の聴き取りを実感する者は多くとも加音を聴き取るのは結構大変だった物です。また、そうした聴き取りに必要な環境も整備されていない様な時代ですから、再現するのも一苦労だった訳です。

結論から言えば加音の聴き取りは可能です。とはいえ差音の先の聴き取り実験と比較すると、相当音圧的には小さい音です。ですが、本来なら登場し得ない所に現れる為、それが加音と判る訳でもあります。それを実感する為にもあらためてLogic Proにて実験する事にしてみましょう。

加音聴き取りに際してLogic Proにて必要なプラグインは前掲と同様にEXS-24mkIIとAdaptive Limiterです。但し加音生成用に用いる原音の2音の音高は差音の時と比して低く設定しなければなりません。次の譜例ex.7で示す様に、振動数1と2はローランド式のそれでみれば「C2とC3」を使う訳です。C2の音の振動数を1とした時、その1オクターヴ上の音との加音は「1+2=3」となり、つまり、オレンジ色で示した音高が生ずる筈であるのが第一次結合加音であり、今回はこの聴き取りに臨む訳です。

EXS-24mkIIでは音色設定せずにデフォルトの正弦波を用いてベロシティ値は127にて2音を完全八度=1オクターヴで編集すれば良いのですが、加音で鬼門となるのはAdaptive Limiterの設定です。差音の時は底上げを+6~8dBで充分だったのですが加音の場合はこんなモノではまだまだ無理です。次の画像ex.8を確認し乍ら説明しますが、音が歪んで割れてようとも一番上のInput ScaleをMAXにしてしまいましょう。

そうすると、ex.7で確認した譜例での振動数「1」の音は差音が重なって、実音のレベルオーバーと相俟って音が割れて破綻してしまっていると思いますがそれを気にせず、更にGainで底上げします。つまり、この状態でも加音を聴き取るにはゲイン不足だという事です。

おそらく、Gainを+10dBほど稼ぐと、漸くex.7の譜例で示したオレンジ色の振動数「3」の音=第一次結合加音を聴く事が出来る筈です。その加音の存在を漸く知覚できたとは言え、この振動数「3」の音圧は、おそらく原音の1と2を同時に鳴らした時のトータルの音量感の3割程度の大きさにしか実感しない事でしょう。そうです、加音というのはこれほどまでにゲインを稼いでも矮小な音なのです。

茲で、加音の創出に疑問を抱く方が居られるかと思います。それは、加音のそれが結合音由来ではなく、原音のレベルオーバーが招いた事で、歪み由来の倍音成分なのではないか!? という疑問です。ではその疑問を払拭する為に、歪み由来ではないという事を説明しましょう。

歪み由来で倍音を創出してしまう可能性というのは、次のex.9での3つの図版で説明する事にします。ex.9の1の図は原音の正弦波を示しております。レベルを底上げしていけば波形の上限はスパッと切られる事を意味します。それが2の図という事になります。

そうして切られてしまった正弦波は、もはや正弦波としての形ではなく、綺麗に切り取られたシェイプが矩形波に近似して来る形となったのが3の図という事になります。

矩形波のシェイプに似て来るという所がキモでして、実は矩形波というのは奇数次倍音の塊として捉える事が出来るのです。言い換えれば、今回整数比で示している音高の譜例がありますが、仮に振動数「1・3・5・7・9・11・13・15・17・19・21・23…」という風に累積していくと、これらの包含させた奇数次倍の波形が多ければ多い程、理想的なシェイプの矩形波が得られる様になります。極言すれば矩形波というのは思弁的に見れば相当上のスケールの奇数次倍音をも含んだ状況とも言えるのです。

低次の奇数次倍音、例えば1・3・5次倍音だけを組合わせても純然たる矩形波は生まれませんが、急峻なシェイプの片鱗は見せて来る様になる物です。それでも、本当の矩形波らしくなるのは2の4乗を超えたオクターヴ相貌、つまり16ー32次倍音の相貌を満たした奇数次倍音がある時、且つ奇数次倍の成分が少なくとも10個以上の倍音を包含している状況を超えないと矩形波らしいシェイプは生まれません。概ね23次倍音位まで奇数次を積み上げると矩形波らしくなってきます。

畢竟するに、矩形波っぽさが表れている状況というのは、幾多の奇数次倍音を包含する状況に近くなるという事を意味するのです。ですから、波形をブッタ斬るだけで奇数次倍音は増す様になるとも言える訳です。

仮に、正弦波を先のex.9ー3の様にクリッピングして矩形波に似た様なシェイプを作り上げたとしましょう。こんなシェイプでも実際には僅かに高次の奇数次倍音は作られる事でありましょう。しかし先の加音を知覚する為のゲイン・アップ程度では、作られてしまう上方の奇数次倍音はまだまだマスキングされている状態で、しかも、振動数「3」の音高に現れる様な 歪み由来の奇数次倍音というのは実際には「ディストーション」的作用は起りません。

「16ー32次倍音レンジ」のオクターヴ相までに存在する奇数次倍音を列挙すると次の様になります。

1・3・5・7・9・11・13・15・17・19・21・23・25・27・29・31

5次倍音というのはオクターヴ相で見れば「4ー8次倍音レンジ」で現れる奇数次倍音でして、そのレンジ内にある倍音はもう一つ7次倍音がありますが、言い換えれば「4ー8次倍音レンジ」ではたった2つの奇数次倍音しかない訳です。

ディストーション的音色の変化を起すという歪み由来の音というのは、奇数次倍音の「密集度」も大きなファクターとなります。つまりは「8ー16次倍音レンジ」や「16ー32次倍音レンジ」などの奇数次倍音クラスター状態というのが歪みのキャラクターを濃くする物であるため、一つのオクターヴ相に1つ乃至2つ程度しか奇数次倍音が生まれない相貌というのは、歪みのキャラクターには大きく作用しないのです。

しかも、仮に歪みが何等かの原因で更に酷くクリッピングしたとしても、シェイプが細かく変わるという事は高次周波数成分が作用している事なので、歪み成分によって加音として誤って認識されるという事は今回の実験では先ず起こり得ないのです。少なくとも第一次結合加音に位置する音高に歪み由来の奇数次倍音が現れるという事は無いのです。ですから、認知される振動数「3」の音は加音で間違いない事なのであります。

こうして結合音の差音・加音の例を挙げましたが何れの場合も、実音以外の音を別個に生ずるという訳です。然し乍ら己の感覚で実際に結合音を知覚していないにも拘らず、そうした物理的根拠を言い訳として、特定の音を聴音・採譜する際に音を採り切れずに類推に依って存在しない音を拾ってしまう事も是認する様な事など論外であります。

結合音の研究は2世紀以上遡る事の出来る物でして、例えば結合音の様に同時に鳴る音からの「錯聴」ばかりではなく、途切れた音などの錯聴の研究が最近では多岐に亙っており、それらの研究の中では利き腕に由来してしまう左右の聴覚の偏向性なども指摘されていたりする物です。採譜しきれなかった音を利き腕のせいにしてしまうのでしょうか!? 錯聴はそうした人達の口実の為にあるのではなく、少なくとも器楽的な聴取能力を鍛えた上でこうした側面を語るべきなのであります。結合音とは、元の音が「同時」に鳴っている音で生ずる現象なのですが、音で満たされている状況下というのは差音が特に和音の明澄感を左右するシーンもあったりするのです。特に差音の第一次結合差音と第二次結合差音というのはとても重要な物です。

仮にa=2、b=3という振動数の波形があるとしましょう。振動数の低い→高いで垂直に並べた場合これらの音程は完全5度となります。それらの音の第一次結合差音を見てみれば「a - b = 1」ですから振動数=1の差音が生ずるのは明白です。では第二次結合差音はどの様にはじき出すのかというと、第一次結合差音と元の音の下位の音=aを選択するのです(同様に第三次結合差音は第一次結合差音と元の音の上位の音=b)。すると求まる値は「1ーa」で負の値ではなく絶対値となる事を意味するので結果的に「1」が求まります。完全五度の結合差音は第一次&二次ともに同じ差音になる事となります。

実は、完全五度以外の単音程というのは第一次結合差音と第二次結合差音は同度に存在しません。また、完全四度は第一次結合差音と第二次結合差音はオクターヴ重複となり、この「重畳」が完全五度との明澄感の違いであり、五度よりも四度が「硬い」感じを受けるのはこういう所に依拠する物です。この言葉はヒンデミット著『作曲の手引』で語られている物です。完全四度音程というのはその音程は低次の整数比で生ずるにも拘らず、不協和的扱いを受けて、旧くからの和声学では完全四度というのは予備を必要として長・短3度音へと解決するという使用になっているという例にある様に完全四度の硬さ・重さがこういう所からもあらためてお判りいただけるかと思います。

協和的な音程は隣接する単純な整数比という風に大まかに理解されている人が少なくありませんが、例えば振動比2:3よりも1:3の場合、後者の隣接していない整数比の方が協和的明澄度が高い事が知られております。これらの音程比は純正長3度および純正長10度の音程です。長三度の協和度は本当は長10度の明澄度を根拠に単音程へ転回しているだけ、とも言われる事があるのはこういう所から端を発しているもので、過去にも私のブログでこれについて語った事がありますが、この2:3と1:3の明澄度の違いはオイラーが提唱した物です。簡単に言えば、振動数3の音が3回振動する内にもう一方の音が1回しか振動しない方が「波紋」は穏やかである事は明白です。明澄度の違いというのはこういう事です。対位法にも12度対位法がある様に完全5度ではなく完全12度である事の重要性というのはあらためて深く首肯しうる側面であるかと思います。

という訳で、実音の明澄度の違いが結合音や自身の振幅に依って形成されているという事実と、実音ではない音が生成されてしまう例、特に差音のみならず今回は加音の認知を例示した訳でありまして、これらを踏まえた上で「複合音」を知覚してナンボなのであります。

この様に詳らかに語った理由は他でも無く、ジャズ/ポピュラー音楽にて体系化されている和音表記の流儀というのは、構造の体系こそを理解してしまえば体得を前に思弁で語れてしまう事もある訳です。

しかも3度音程堆積に依る体系化ですから場合に依っては3度音程の「類推」で、本来なら無い音をも既知の体系の和音でなかろうかと推測してしまい本来の和音の在り方を見誤ってしまう聴音・採譜をするという輩があまりにも多い為、こうしてあらためて協和性の明澄感や結合音を語った訳です。

和声的習熟を待たずに和音体系だけ知ってしまって響きを体得していないが故に、聴音・採譜しきれいない音は類推してしまうというのは、それは最早聴音・採譜でも何でもない「当てずっぽう」に過ぎないのです。長・短3度の類推で某かの和音を思弁で網羅してしまうのであるならば、目の当たりにしている楽音をも類推している事に変わりなく、己の感覚だけに符合する楽音だけを是認してしまい、類推不可能な音を断罪する様な音楽観を身に着けてしまう事に等しい訳です。そういう悲哀なる側面に警鐘を鳴らしたのが今回の話題という訳でした。

2015-09-30 17:00