変格旋法と上方・下方五度音程 [楽理]

扨て、前回はブログ本文の締めくくりにて五度上方と下方五度について語っていたものでした。つまるところ主音を基準に半音数を累積すれば半音7つ分上下にセパレートし合う音程となっている訳です。

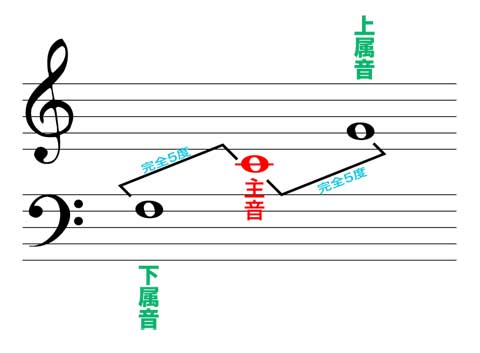

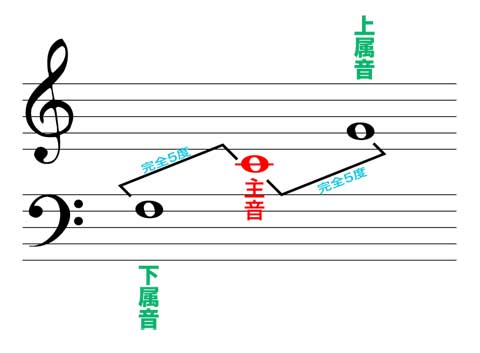

それらは完全五度音程が上にあるか下にあるかの違いです。旧くは次の譜例に見られる様な音程関係として見られる音程関係であるもので「大完全音列」(=シュステーマ・テレイオン)と呼ばれていた物からの抜萃である物で、主音から上にある完全五度音を上屬音=ドミナントと呼び、その一方で主音から下にある完全五度音を下属音=サブドミナントと呼んだ訳です。

これらの音程関係から読み取れる様に、上屬音という呼び方は現今社会では一般的ではなくなっており単なるドミナントとして呼ばれているのでありますが、そもそも本来はこうした区別がされていた訳です。

我々が音楽を取り扱う際、楽理など全く素知らぬ幼い子供の時から調性感覚とは自然と理解できた筈です。勿論そこには感覚器官が共鳴という状況を知覚している訳ですから当然といえば当然でもあるのですが、理由はその他に、例えば半音階。上に6半音 or 下に6半音、これらは基準が上にあるか下にあるかの違いだけであり、音程の数はそれぞれ転回し合っているだけなので6種類しかないのであります。つまり、オクターヴ毎での同一音名を「同一」としている以上(ごくごく細かい事を云えば完全な同一ではない)、C音はオクターヴを変えてもC音で間違いはないのであるので、それらが12音、どのオクターヴ相貌でも同じ振る舞いとして聴いている以上、脳知覚からすれば音程は6種類を判別しているに過ぎないのです。

それほどシンプルな音程数だからこそ幼い時でも、音楽の良し悪し(大抵は衒いの無い進行)を判断できるのです。

しかも音楽というのは、ある特定の音高やある特定のフレーズを奏でたからといって、言葉の様な一義的な意味を持つ物ではありません。視覚の場合なら、最初は目に見えた物が何であるかを判らず、それに対して名称が与えられる事を記憶し、それ以降目で見た物を何で有るかを判断する様になり一義的でありますが音楽というのはそれとは違うのです。仮に絶対音感を持つ物が音が一義的な名称を持っていたと判断しても、その名称の先になんらかのメッセージが音に埋め込まれているとか、そういう情報を音自体が持っている訳ではありません。

ドイツ語読みの音名で b - a - c - h と弾かれた所で、なるほど、このフレーズを聴けば絶対に大バッハを想起しなくてはならないのだ。と覚える必要はないですし、大バッハという存在すら知らないで音名・階名すらも知らない人がそれらの4音を聴かされて「大バッハ」を想起する事はおそらく不可能に近い事でしょう。音というのは己が捉えた「性格」が必ずしも他者が捉えたそれと「合致」はしないのです。

ある音を聴いて自分自身の某かの過去の経験やらの想い出が甦りました。それと全く同じ記憶を、その音を聴いたからといって他人が自分自身の脳内の記憶と全く同一のイメージを有する訳が無い、そういう意味です。

長調の曲を聴いて「明るい」、短調の曲を聴いて「悲しげ」というのはなんとなく経験に依るもので、この曖昧さを共有したからといって、音楽が一義的な物として収まる訳ではないのですが、音楽には形式を学ぶ上で、◯◯の音形を聴いたらそれは男 or 女を意味するリズムなんだ。

という事を覚えない限り、何も知らない人がその音形を聴いただけで誰もが雌雄関係を想起する事など不可能であり、音楽には形式的なそれがなんらかの二元的モデルとして形容されている事はあっても、だからといってそれを絶対知らなくては音楽を聴く資格を有しないと言っているのではないのです。長調と短調や長和音と短和音のそれらが「明暗」を感じさせる事が万人共通の理解として思われがちですが、これとて「調性」が実際には朧げな状態でしか音を使っていない状況であっても中心音の振る舞いひとつで明るくも暗くも聴こえさせる事のできるペンタトニックですら存在しますし、導音のないペンタトニックであっても、特定の同じ音がオクターヴ上と下にあるだけで、後続に想起し得るシーンが全く異なる状況も多々在る事を思えば、同一音がオクターヴ上と下にあろうが、同一ではないという実例の一つでもあるのが音楽の興味深い所です。

扨て、チャーチ・モード(教会調)と呼ばれる物があります。音楽を取り扱う際で強く意識される「調性」というのは、いわば教会調の内のイオニアが長調の為の旋法、エオリアが短調の為の旋法として意識される様になっている訳ですが、予てから語っている様に古来の短調というのは実はエオリアに端を発する自然短音階ではなくドリア調であった事が知られております。

イオニア調とエオリア調を除く他の教会調というのは、つまり長調や短調のそれと少々異なる趣きを持つ響きの「別の調」という様に使われていて、特に「変格旋法」というのは現今でも知られる様に、例えば長音階の第7音が半音下がった様に振舞わせるミクソリディアン・モードがヒポミクソリディア、長音階の第4音を半音上げた様に振舞わせるのをヒポリディア、短音階の第6音を半音上げた様に振舞うのをヒポドリアと呼んだ訳です。

フリギアというものは元々下行形のみしか認められませんでした。フリギア終止という名称にもある様に、旋律が下行形を辿る時の短調のII度に相当する音を半音下げて主音に解決する際の事です。他方、フリギアを「嘯く時」というのはこれがロクリアでありそれはヒポフリギアであったのです。これについては後に詳述するので先ずは変格旋法から見える相関関係を確認する事にしましょう。

次の譜例は変格旋法の主音を下から数えて音列の4番目に持って来ております。つまり、マルーン色の音が主音(旋法の中心音)として振舞わせるべき音という風にこの譜例は解説しているのです。つまり、音列の体系から見ればすべては幹音で表されていて、音組織からすれば孰れもハ長調/イ短調にしか見えないかもしれませんが、中心音を主音として強く振舞わせる事で「嘯き」が成立する訳です。

例えばブルース・ハープで「Cのキーでのブルースを奏したい」とする際、ここではCを主音とするメジャー系ブルースかマイナー系ブルースのどちらかが選択肢となる訳です。メジャー系のブルースの場合はCミクソリディアンを選択する必要がある為Cミクソリディアンが生まれる調性格は「F」です。つまりF(ヘ長調)音組織のブルース・ハープを選択すれば良いのだという事が判り、他方マイナー系ブルースを奏したい場合はCドリアンを選択する必要があるので、Cドリアンが生ずる調性格は「B♭」(=変ロ長調)である為、ブルース・ハープを奏する際でもこうした選択が視野に入るという事が自ずと判ります。

茲でジャズ/ポピュラーの人達からすると「モード」の取扱いというものが古くからの体系と比較すると驚かれるかもしれませんが、旧くの教会調での変格旋法での取扱いでは、それが「嘯き」という変格旋法であってもⅤ度上では属和音に変化する事を求められていたのです。ジャズ/ポピュラーでのモードの取扱いではドミナント7thコードの響きそのものが元々の調性格の方角を強くさせてしまうので暈滃させて取り扱うので分数コード化させたりして、3種の和音を使って進行するよりも2コード、もしくはワン・コードで作るのが「モーダル」なので意外だと思われるでしょう。西洋音楽での教会調ではそれが嘯きのモードであっても、属音の薫りがする状況では「導音欲求」として第7音が半音上がる事を求められたのです。

それを踏まえて、今回の変格旋法のⅤ度上を確認してもらう事にしましょう。譜例には和音を附しておりませんが、変格旋法に於てもⅤの情感がある時に第7音を半音上げて導音化させるという事は、結果的にⅤ度上に長三和音を作った時の和音の第3音が半音上がる状況を意味します。つまり、譜例ではこの和音を載せていませんが次の様にⅤ度の和音が形成される事になります。しかし太古では和音が無かったのですから実際には導音欲求だけでの一時的な変化を許容する為の物で、長和音を形成する為に凡ゆるオルタレーションが許容されるという意味ではありません。その意味は後述します。

ヒポドリアのVの和音・・・A△(C→C#へのオルタレーション)

ヒポフリギアのVの和音・・・B△(D→D#へのオルタレーション)

ヒポリディアのVの和音・・・C△(オルタレーション不要)

ヒポミクソリディアのVの和音・・・D△(オルタレーション不要)

つまり長旋法系統の教会調はV度上でオルタレーションが不要となる状況を生みますが、短旋法系統が結果的にオルタレーションを必要とするのは、その後の短調の多様な組織(和声的短音階、旋律的短音階、ドリア調、ジプシー調など)を鑑みれば自ずと理解できるでしょう。

変格旋法のその後の整備とは、そのプラガル(Plagal=変格=嘯き)な状況下に於てもV度上で属和音を形成出来る事が条件であった訳です。ですからフリギアは下行形でしか認められなかったのです。

「ですから」とは何ぞや!? よく判らない人も居られるかもしれません。先の例のオルタレーションでの導音欲求は孰れも「上行導音」である事の半音変位(オルタレーション)だった訳です。

次の例はフリギアでのそれを示したものですが、譜例上段が下行形である事は明白ですが、下段の譜例は実際には存在しない架空のフリギアの上行形です。ではその架空の上行形を見てもらう事にしましょう。

架空のフリギア上行形のⅤ度上に属和音としての和音を形成してみる事にしましょう。そうすると長和音の第3音が自ずとD音→D#音に変化する必要性が生じます。

D#音は上行導音の為に「必要な筈」の変化です。然し、ドイツ音名「h - dis - f」(英名B、D#、F)では長三和音を形成する事が出来ずに硬減和音を作るだけになってしまいます。どうしても長和音を作りたいが為にF音をF#にする様な状況だと、和音が無いのになぜFにも導音欲求を持ち込むのか!? という風に二つも許容してもらわなくては成立しかねない状況になります。和音が無い時代では導音欲求の音だけが変化する必要がある以上、フリギアはこうして上行形を認められなかったという経緯がある訳です。

変格旋法に於てⅤ度上に属和音を形成し得る状況というのは、現今社会から考えればノン・ダイアトニックな音として変化を許されるのは1音のみ、それは導音欲求を起す物のみに認められていた特権だった訳です。そういう訳でフリギアの場合上行形はこれに当て嵌らない物となって、下行形のみが残る事になっていった訳です。

勿論時代が進み、ジプシー調が出来る様な頃には硬減和音はジプシー調のⅡ度上の和音(ダイアトニック・コード)で硬減和音を生みますし、スパニッシュ・モードとてフリギアの「I - II - III」の連結にて主和音を長和音化させたオルタレーションになったもので、ジャズ/ポピュラー形式で表記すれば「I△→♭II△→♭III△」という風にフリジアンが変化して生まれた物がスパニッシュ・モードなのである訳で、こうした多様な変化を現今では繰り広げて今があるのですから、こうした状況があるにも関わらず、ベッタベタなベタとも謂うべき卑近な状況ばかりを見つめているだけでは実際に存在している多様な音楽観とのジレンマに悩まされるだけでありましょう。

しかし智識を拡げない限りはこうした音楽の現実を受け止める事は難しいのでもありますが、重要な事は音楽というのものは一義的な理解であるべき部分と多義的な理解が許容される両面を見抜く事が必要なのでありまして、己の手許にある情報だけで一義的になってしまってはいけないという事を踏まえて深く知る事が重要なのであります。

特にジャズ/ポピュラー音楽界隈の人達というのは、西洋音楽の歴史を皮相的にしか知らずに自身の音楽観だけで熟達を増して来た人がとても多いです。その感性の熟成には目を瞠り讃嘆すべき側面ではありますが、そうした己の感性を磨いて来た事を自負するがあまり凝り固まったり、自身の感覚だけで音楽を他者に伝える際に不適当な言葉を充てたりする人が多いのも是亦事実なのです。

正格旋法のV度上には、「嘯く為」の変格旋法の主音が在ると見做す事も出来るのです。ですから、先の教会旋法の譜例では、実際は正格旋法の主音から書いていて、それを「Ⅴ」と示しているのです。

変格旋法の全てが五度下方方面への欲求がある訳でもありません。五度上行方面への導音欲求に起る変格旋法もありますし、ドッペル・ドミナント(ドミナントのドミナント)というのは五度上行方面(属調方面)の欲求に依る物であり、このような五度上向としての挙動の発端は上方倍音列由来の物です。五度圏の五度方向という事です。

では、ネガティヴ方面の挙動は!? というと五度圏の四度方向となるので下属調方面への挙動となります。原調からすれば第7音が半音低く変位していますが、その第7音の為に連結される導音は原調のダイアトニックな音であり、上行導音へする為には概ね原調のIをI7という風にドミナント7th化(※西洋音楽のⅣ度のⅤ)させて経由する訳ですが、下属調平行調に接続する時の導音欲求はノン・ダイアトニックである為、より一層弾みが付いたもの物になるでしょう。

転調に関しては茲では深く触れませんが、原調との共通和音を利用したり、共通音を利用し乍ら導音欲求を持たせたり、トリトヌスを異名同音的に解釈したり、ある音形を移旋したり等多くの用例があります。これらはそれほど難しい物ではないので楽典を一読すれば理解に容易い事ですが、例えば原調から五度の両隣にある属調と下属調を比較すると、属調は低次の上方倍音(第3次倍音)の音脈であるにも関わらず、下属調を倍音と見なすと、下属調の主音ではなく下属調としての特性音へ倍音(第7次倍音)が作用している状態となります。

倍音が直接下属調の主音へ作用している物ではない事から鑑みれば下属調への音脈の動機の表れは倍音に由来する物とは少々趣きを異にする物だと謂えるでしょう。五度上方の場合、その五度音程というのは誰もが親しみ易い三度音程で埋める事が出来るので、五度上方を累積して辿る事は三度音程で埋めていく事であり、順に三度音程を積み上げていけば、原調または隣接する五度関係の共通和音(音階固有和音の共有)を使って行く事で拡大可能な事を意味する物で、所謂ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトというのは単なる音階固有和音の共有から端を発する人間の感覚の衒いの無さに依拠した物であるだけに過ぎない事なのです。

また、五度上方にある音脈はなぜ上方倍音に由来するのか!? という問いに対して、それは上方倍音列が形成する音列が属和音上に作られる構成音と合致するからである、という事を知っている人は少なくはないでしょうが、次の様な疑問を呈する人も少なくはありません。

「それならば総ての音が属和音としての倍音を引き連れる事になるのに、なぜある特定の(この場合はハ長調域のⅤ度)属音だけを特別視するのか!?」

とまあ、こういう疑問です。この疑問を抱いている人は想像以上に多いものです。音響的側面で局所的にあらゆる音を探れば、確かに総ての音は倍音列を属和音の構成音として引き連れている状態ではあります。然し乍ら我々が調性を意識して音楽を奏でる時、その調性で得られる「全音階(ダイアトニック)」という音並びのそれと、引き連れた倍音列がある調性内でのⅤ度の和音として引き連れられる倍音が一致する時、五度上方への音脈への牽引力が増すものなのです。

換言すれば、ハ長調であろうとなかろうと総ての12音は確かに属和音状態としての倍音を引き連れてはいるものの、ハ長調と想起し得る時の全音階の列と、その想起している調性のⅤ度上で生ずる属和音の倍音が一致する時、つまりG音が属音となる時の倍音列が初めて調性と倍音とで合致して強化される、という理解であって欲しいのです。

何故強化されるのかというと、属音上で得られる倍音の第5次倍音のドイツ音名h音は僅かに高いのです。他方、第7次倍音は自然七度ですから大幅に低いのですが協和音程ではない所にある為許容し得るズレ方ですが低いのです。

その2音の「高い」「低い」という物がそのまま弾みが付いて、後続の和音への構成音にh→c、f→e という風に進もうとする力が働く、つまりこれが「強化」されている状況なのです。

こうした事を平易に説明してくれている音楽書は現状では少なく、遡れば昭和45年に岩波書店から上梓された小倉朗著『現代音楽を語る』の冒頭にて大変判りやすく著述が見られるので興味のある方は確認されるとよいでしょう。

つまり、上方倍音由来ではない音脈とはこういう「強化」された方の牽引力とは違う性質であるという事を述べている訳です。ですから、下属調方向の音脈つまり下方五度では倍音が直接主音に作用しているかの様に見える訳ではありません。結果的に、あらゆる音が属七としての倍音列を引き連れている状況を強化して呉れる状況を生む必要があり、ハ長調域ならばCという主和音がC7というドミナント7th化する状況にならないとヘ長調の音脈というのはスンナリと行かない訳です。そういう訳で次の様な文章を続けます。

他方、五度圏での四度方向つまり下属調方面というのは、上方倍音列の様に見た場合、比較的高次の倍音が特性音に作用するかの様になりこれは当てこすり的な解釈にもなりかねません。

下方五度、つまり下属調方面や更に四度を下方に累積して辿る音脈というのは実は「同位和音」で得られる音脈であり、先ずは同主調という物を視野に入れる必要があります。ジャズ/ポピュラー音楽界隈では「モーダル・インターチェンジ」という言葉が能く使われますが、同主調という音脈を駆使した体系に括られるものです。ピカルディの三度もこれに括られます。無論中世の短調の扱いは、終止の際長和音で終る事を是とされていた為、短調はピカルディ終止だった訳ですが、モーダル・インターチェンジという視点で俯瞰するとピカルディ終止もその一部でしかありません。

扨て、下属調方面である四度方向の音脈の理解の為にはモーダル・インターチェンジの理解が必要なのではなく、同位和音の理解が必要なのです。同位和音を利用する事でモーダル・インターチェンジが視野に入るだけの事で、長調という原調を基にした時の同位和音が短音程を呼び込み、その短音程の脈絡は変格的に下方五度、つまり四度累乗の音脈を形成するのです。この辺りを次回は詳しく語る事にしましょう。

念のため今回の結尾としてディミトリ・レヴィディスの「潜在倍音」についても語っておきましょう。レヴィディスは自然倍音列に生じて来ない「短三和音」の出来について、下方五度の音脈を以てして、本来倍音を想起する下方五度、つまりfに対して潜在的な倍音の主音を与えようとします。勿論この潜在倍音はフーゴー・リーマンの下方倍音列とは全く違う別の主張です。つまり、f音を潜在的な基音と看做してそこから生ずる自然七度(≒独名es、英名E♭)が基のC音からの短三度として機能するという見立てもあります。無論、これは相当に低い短三度音になりますが、こういう見立てが生ずるのも下方五度への牽引性が齎すからであります。

しかし、下方五度方面が齎すのは「同位和音」という同主調由来から生ずるもので、それは旋法性をも含んだ世界観になる、というのが次回以降明らかにするという事ですのでお楽しみに。

それらは完全五度音程が上にあるか下にあるかの違いです。旧くは次の譜例に見られる様な音程関係として見られる音程関係であるもので「大完全音列」(=シュステーマ・テレイオン)と呼ばれていた物からの抜萃である物で、主音から上にある完全五度音を上屬音=ドミナントと呼び、その一方で主音から下にある完全五度音を下属音=サブドミナントと呼んだ訳です。

これらの音程関係から読み取れる様に、上屬音という呼び方は現今社会では一般的ではなくなっており単なるドミナントとして呼ばれているのでありますが、そもそも本来はこうした区別がされていた訳です。

我々が音楽を取り扱う際、楽理など全く素知らぬ幼い子供の時から調性感覚とは自然と理解できた筈です。勿論そこには感覚器官が共鳴という状況を知覚している訳ですから当然といえば当然でもあるのですが、理由はその他に、例えば半音階。上に6半音 or 下に6半音、これらは基準が上にあるか下にあるかの違いだけであり、音程の数はそれぞれ転回し合っているだけなので6種類しかないのであります。つまり、オクターヴ毎での同一音名を「同一」としている以上(ごくごく細かい事を云えば完全な同一ではない)、C音はオクターヴを変えてもC音で間違いはないのであるので、それらが12音、どのオクターヴ相貌でも同じ振る舞いとして聴いている以上、脳知覚からすれば音程は6種類を判別しているに過ぎないのです。

それほどシンプルな音程数だからこそ幼い時でも、音楽の良し悪し(大抵は衒いの無い進行)を判断できるのです。

しかも音楽というのは、ある特定の音高やある特定のフレーズを奏でたからといって、言葉の様な一義的な意味を持つ物ではありません。視覚の場合なら、最初は目に見えた物が何であるかを判らず、それに対して名称が与えられる事を記憶し、それ以降目で見た物を何で有るかを判断する様になり一義的でありますが音楽というのはそれとは違うのです。仮に絶対音感を持つ物が音が一義的な名称を持っていたと判断しても、その名称の先になんらかのメッセージが音に埋め込まれているとか、そういう情報を音自体が持っている訳ではありません。

ドイツ語読みの音名で b - a - c - h と弾かれた所で、なるほど、このフレーズを聴けば絶対に大バッハを想起しなくてはならないのだ。と覚える必要はないですし、大バッハという存在すら知らないで音名・階名すらも知らない人がそれらの4音を聴かされて「大バッハ」を想起する事はおそらく不可能に近い事でしょう。音というのは己が捉えた「性格」が必ずしも他者が捉えたそれと「合致」はしないのです。

ある音を聴いて自分自身の某かの過去の経験やらの想い出が甦りました。それと全く同じ記憶を、その音を聴いたからといって他人が自分自身の脳内の記憶と全く同一のイメージを有する訳が無い、そういう意味です。

長調の曲を聴いて「明るい」、短調の曲を聴いて「悲しげ」というのはなんとなく経験に依るもので、この曖昧さを共有したからといって、音楽が一義的な物として収まる訳ではないのですが、音楽には形式を学ぶ上で、◯◯の音形を聴いたらそれは男 or 女を意味するリズムなんだ。

という事を覚えない限り、何も知らない人がその音形を聴いただけで誰もが雌雄関係を想起する事など不可能であり、音楽には形式的なそれがなんらかの二元的モデルとして形容されている事はあっても、だからといってそれを絶対知らなくては音楽を聴く資格を有しないと言っているのではないのです。長調と短調や長和音と短和音のそれらが「明暗」を感じさせる事が万人共通の理解として思われがちですが、これとて「調性」が実際には朧げな状態でしか音を使っていない状況であっても中心音の振る舞いひとつで明るくも暗くも聴こえさせる事のできるペンタトニックですら存在しますし、導音のないペンタトニックであっても、特定の同じ音がオクターヴ上と下にあるだけで、後続に想起し得るシーンが全く異なる状況も多々在る事を思えば、同一音がオクターヴ上と下にあろうが、同一ではないという実例の一つでもあるのが音楽の興味深い所です。

扨て、チャーチ・モード(教会調)と呼ばれる物があります。音楽を取り扱う際で強く意識される「調性」というのは、いわば教会調の内のイオニアが長調の為の旋法、エオリアが短調の為の旋法として意識される様になっている訳ですが、予てから語っている様に古来の短調というのは実はエオリアに端を発する自然短音階ではなくドリア調であった事が知られております。

— 左近治 (@sakonosamu) 2017年2月26日

イオニア調とエオリア調を除く他の教会調というのは、つまり長調や短調のそれと少々異なる趣きを持つ響きの「別の調」という様に使われていて、特に「変格旋法」というのは現今でも知られる様に、例えば長音階の第7音が半音下がった様に振舞わせるミクソリディアン・モードがヒポミクソリディア、長音階の第4音を半音上げた様に振舞わせるのをヒポリディア、短音階の第6音を半音上げた様に振舞うのをヒポドリアと呼んだ訳です。

フリギアというものは元々下行形のみしか認められませんでした。フリギア終止という名称にもある様に、旋律が下行形を辿る時の短調のII度に相当する音を半音下げて主音に解決する際の事です。他方、フリギアを「嘯く時」というのはこれがロクリアでありそれはヒポフリギアであったのです。これについては後に詳述するので先ずは変格旋法から見える相関関係を確認する事にしましょう。

次の譜例は変格旋法の主音を下から数えて音列の4番目に持って来ております。つまり、マルーン色の音が主音(旋法の中心音)として振舞わせるべき音という風にこの譜例は解説しているのです。つまり、音列の体系から見ればすべては幹音で表されていて、音組織からすれば孰れもハ長調/イ短調にしか見えないかもしれませんが、中心音を主音として強く振舞わせる事で「嘯き」が成立する訳です。

例えばブルース・ハープで「Cのキーでのブルースを奏したい」とする際、ここではCを主音とするメジャー系ブルースかマイナー系ブルースのどちらかが選択肢となる訳です。メジャー系のブルースの場合はCミクソリディアンを選択する必要がある為Cミクソリディアンが生まれる調性格は「F」です。つまりF(ヘ長調)音組織のブルース・ハープを選択すれば良いのだという事が判り、他方マイナー系ブルースを奏したい場合はCドリアンを選択する必要があるので、Cドリアンが生ずる調性格は「B♭」(=変ロ長調)である為、ブルース・ハープを奏する際でもこうした選択が視野に入るという事が自ずと判ります。

茲でジャズ/ポピュラーの人達からすると「モード」の取扱いというものが古くからの体系と比較すると驚かれるかもしれませんが、旧くの教会調での変格旋法での取扱いでは、それが「嘯き」という変格旋法であってもⅤ度上では属和音に変化する事を求められていたのです。ジャズ/ポピュラーでのモードの取扱いではドミナント7thコードの響きそのものが元々の調性格の方角を強くさせてしまうので暈滃させて取り扱うので分数コード化させたりして、3種の和音を使って進行するよりも2コード、もしくはワン・コードで作るのが「モーダル」なので意外だと思われるでしょう。西洋音楽での教会調ではそれが嘯きのモードであっても、属音の薫りがする状況では「導音欲求」として第7音が半音上がる事を求められたのです。

それを踏まえて、今回の変格旋法のⅤ度上を確認してもらう事にしましょう。譜例には和音を附しておりませんが、変格旋法に於てもⅤの情感がある時に第7音を半音上げて導音化させるという事は、結果的にⅤ度上に長三和音を作った時の和音の第3音が半音上がる状況を意味します。つまり、譜例ではこの和音を載せていませんが次の様にⅤ度の和音が形成される事になります。しかし太古では和音が無かったのですから実際には導音欲求だけでの一時的な変化を許容する為の物で、長和音を形成する為に凡ゆるオルタレーションが許容されるという意味ではありません。その意味は後述します。

ヒポドリアのVの和音・・・A△(C→C#へのオルタレーション)

ヒポフリギアのVの和音・・・B△(D→D#へのオルタレーション)

ヒポリディアのVの和音・・・C△(オルタレーション不要)

ヒポミクソリディアのVの和音・・・D△(オルタレーション不要)

つまり長旋法系統の教会調はV度上でオルタレーションが不要となる状況を生みますが、短旋法系統が結果的にオルタレーションを必要とするのは、その後の短調の多様な組織(和声的短音階、旋律的短音階、ドリア調、ジプシー調など)を鑑みれば自ずと理解できるでしょう。

変格旋法のその後の整備とは、そのプラガル(Plagal=変格=嘯き)な状況下に於てもV度上で属和音を形成出来る事が条件であった訳です。ですからフリギアは下行形でしか認められなかったのです。

「ですから」とは何ぞや!? よく判らない人も居られるかもしれません。先の例のオルタレーションでの導音欲求は孰れも「上行導音」である事の半音変位(オルタレーション)だった訳です。

次の例はフリギアでのそれを示したものですが、譜例上段が下行形である事は明白ですが、下段の譜例は実際には存在しない架空のフリギアの上行形です。ではその架空の上行形を見てもらう事にしましょう。

架空のフリギア上行形のⅤ度上に属和音としての和音を形成してみる事にしましょう。そうすると長和音の第3音が自ずとD音→D#音に変化する必要性が生じます。

D#音は上行導音の為に「必要な筈」の変化です。然し、ドイツ音名「h - dis - f」(英名B、D#、F)では長三和音を形成する事が出来ずに硬減和音を作るだけになってしまいます。どうしても長和音を作りたいが為にF音をF#にする様な状況だと、和音が無いのになぜFにも導音欲求を持ち込むのか!? という風に二つも許容してもらわなくては成立しかねない状況になります。和音が無い時代では導音欲求の音だけが変化する必要がある以上、フリギアはこうして上行形を認められなかったという経緯がある訳です。

変格旋法に於てⅤ度上に属和音を形成し得る状況というのは、現今社会から考えればノン・ダイアトニックな音として変化を許されるのは1音のみ、それは導音欲求を起す物のみに認められていた特権だった訳です。そういう訳でフリギアの場合上行形はこれに当て嵌らない物となって、下行形のみが残る事になっていった訳です。

勿論時代が進み、ジプシー調が出来る様な頃には硬減和音はジプシー調のⅡ度上の和音(ダイアトニック・コード)で硬減和音を生みますし、スパニッシュ・モードとてフリギアの「I - II - III」の連結にて主和音を長和音化させたオルタレーションになったもので、ジャズ/ポピュラー形式で表記すれば「I△→♭II△→♭III△」という風にフリジアンが変化して生まれた物がスパニッシュ・モードなのである訳で、こうした多様な変化を現今では繰り広げて今があるのですから、こうした状況があるにも関わらず、ベッタベタなベタとも謂うべき卑近な状況ばかりを見つめているだけでは実際に存在している多様な音楽観とのジレンマに悩まされるだけでありましょう。

しかし智識を拡げない限りはこうした音楽の現実を受け止める事は難しいのでもありますが、重要な事は音楽というのものは一義的な理解であるべき部分と多義的な理解が許容される両面を見抜く事が必要なのでありまして、己の手許にある情報だけで一義的になってしまってはいけないという事を踏まえて深く知る事が重要なのであります。

特にジャズ/ポピュラー音楽界隈の人達というのは、西洋音楽の歴史を皮相的にしか知らずに自身の音楽観だけで熟達を増して来た人がとても多いです。その感性の熟成には目を瞠り讃嘆すべき側面ではありますが、そうした己の感性を磨いて来た事を自負するがあまり凝り固まったり、自身の感覚だけで音楽を他者に伝える際に不適当な言葉を充てたりする人が多いのも是亦事実なのです。

正格旋法のV度上には、「嘯く為」の変格旋法の主音が在ると見做す事も出来るのです。ですから、先の教会旋法の譜例では、実際は正格旋法の主音から書いていて、それを「Ⅴ」と示しているのです。

変格旋法の全てが五度下方方面への欲求がある訳でもありません。五度上行方面への導音欲求に起る変格旋法もありますし、ドッペル・ドミナント(ドミナントのドミナント)というのは五度上行方面(属調方面)の欲求に依る物であり、このような五度上向としての挙動の発端は上方倍音列由来の物です。五度圏の五度方向という事です。

では、ネガティヴ方面の挙動は!? というと五度圏の四度方向となるので下属調方面への挙動となります。原調からすれば第7音が半音低く変位していますが、その第7音の為に連結される導音は原調のダイアトニックな音であり、上行導音へする為には概ね原調のIをI7という風にドミナント7th化(※西洋音楽のⅣ度のⅤ)させて経由する訳ですが、下属調平行調に接続する時の導音欲求はノン・ダイアトニックである為、より一層弾みが付いたもの物になるでしょう。

転調に関しては茲では深く触れませんが、原調との共通和音を利用したり、共通音を利用し乍ら導音欲求を持たせたり、トリトヌスを異名同音的に解釈したり、ある音形を移旋したり等多くの用例があります。これらはそれほど難しい物ではないので楽典を一読すれば理解に容易い事ですが、例えば原調から五度の両隣にある属調と下属調を比較すると、属調は低次の上方倍音(第3次倍音)の音脈であるにも関わらず、下属調を倍音と見なすと、下属調の主音ではなく下属調としての特性音へ倍音(第7次倍音)が作用している状態となります。

倍音が直接下属調の主音へ作用している物ではない事から鑑みれば下属調への音脈の動機の表れは倍音に由来する物とは少々趣きを異にする物だと謂えるでしょう。五度上方の場合、その五度音程というのは誰もが親しみ易い三度音程で埋める事が出来るので、五度上方を累積して辿る事は三度音程で埋めていく事であり、順に三度音程を積み上げていけば、原調または隣接する五度関係の共通和音(音階固有和音の共有)を使って行く事で拡大可能な事を意味する物で、所謂ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトというのは単なる音階固有和音の共有から端を発する人間の感覚の衒いの無さに依拠した物であるだけに過ぎない事なのです。

また、五度上方にある音脈はなぜ上方倍音に由来するのか!? という問いに対して、それは上方倍音列が形成する音列が属和音上に作られる構成音と合致するからである、という事を知っている人は少なくはないでしょうが、次の様な疑問を呈する人も少なくはありません。

「それならば総ての音が属和音としての倍音を引き連れる事になるのに、なぜある特定の(この場合はハ長調域のⅤ度)属音だけを特別視するのか!?」

とまあ、こういう疑問です。この疑問を抱いている人は想像以上に多いものです。音響的側面で局所的にあらゆる音を探れば、確かに総ての音は倍音列を属和音の構成音として引き連れている状態ではあります。然し乍ら我々が調性を意識して音楽を奏でる時、その調性で得られる「全音階(ダイアトニック)」という音並びのそれと、引き連れた倍音列がある調性内でのⅤ度の和音として引き連れられる倍音が一致する時、五度上方への音脈への牽引力が増すものなのです。

換言すれば、ハ長調であろうとなかろうと総ての12音は確かに属和音状態としての倍音を引き連れてはいるものの、ハ長調と想起し得る時の全音階の列と、その想起している調性のⅤ度上で生ずる属和音の倍音が一致する時、つまりG音が属音となる時の倍音列が初めて調性と倍音とで合致して強化される、という理解であって欲しいのです。

何故強化されるのかというと、属音上で得られる倍音の第5次倍音のドイツ音名h音は僅かに高いのです。他方、第7次倍音は自然七度ですから大幅に低いのですが協和音程ではない所にある為許容し得るズレ方ですが低いのです。

その2音の「高い」「低い」という物がそのまま弾みが付いて、後続の和音への構成音にh→c、f→e という風に進もうとする力が働く、つまりこれが「強化」されている状況なのです。

こうした事を平易に説明してくれている音楽書は現状では少なく、遡れば昭和45年に岩波書店から上梓された小倉朗著『現代音楽を語る』の冒頭にて大変判りやすく著述が見られるので興味のある方は確認されるとよいでしょう。

つまり、上方倍音由来ではない音脈とはこういう「強化」された方の牽引力とは違う性質であるという事を述べている訳です。ですから、下属調方向の音脈つまり下方五度では倍音が直接主音に作用しているかの様に見える訳ではありません。結果的に、あらゆる音が属七としての倍音列を引き連れている状況を強化して呉れる状況を生む必要があり、ハ長調域ならばCという主和音がC7というドミナント7th化する状況にならないとヘ長調の音脈というのはスンナリと行かない訳です。そういう訳で次の様な文章を続けます。

他方、五度圏での四度方向つまり下属調方面というのは、上方倍音列の様に見た場合、比較的高次の倍音が特性音に作用するかの様になりこれは当てこすり的な解釈にもなりかねません。

下方五度、つまり下属調方面や更に四度を下方に累積して辿る音脈というのは実は「同位和音」で得られる音脈であり、先ずは同主調という物を視野に入れる必要があります。ジャズ/ポピュラー音楽界隈では「モーダル・インターチェンジ」という言葉が能く使われますが、同主調という音脈を駆使した体系に括られるものです。ピカルディの三度もこれに括られます。無論中世の短調の扱いは、終止の際長和音で終る事を是とされていた為、短調はピカルディ終止だった訳ですが、モーダル・インターチェンジという視点で俯瞰するとピカルディ終止もその一部でしかありません。

扨て、下属調方面である四度方向の音脈の理解の為にはモーダル・インターチェンジの理解が必要なのではなく、同位和音の理解が必要なのです。同位和音を利用する事でモーダル・インターチェンジが視野に入るだけの事で、長調という原調を基にした時の同位和音が短音程を呼び込み、その短音程の脈絡は変格的に下方五度、つまり四度累乗の音脈を形成するのです。この辺りを次回は詳しく語る事にしましょう。

念のため今回の結尾としてディミトリ・レヴィディスの「潜在倍音」についても語っておきましょう。レヴィディスは自然倍音列に生じて来ない「短三和音」の出来について、下方五度の音脈を以てして、本来倍音を想起する下方五度、つまりfに対して潜在的な倍音の主音を与えようとします。勿論この潜在倍音はフーゴー・リーマンの下方倍音列とは全く違う別の主張です。つまり、f音を潜在的な基音と看做してそこから生ずる自然七度(≒独名es、英名E♭)が基のC音からの短三度として機能するという見立てもあります。無論、これは相当に低い短三度音になりますが、こういう見立てが生ずるのも下方五度への牽引性が齎すからであります。

しかし、下方五度方面が齎すのは「同位和音」という同主調由来から生ずるもので、それは旋法性をも含んだ世界観になる、というのが次回以降明らかにするという事ですのでお楽しみに。

2015-04-23 16:00