和音進行と導音欲求 [楽理]

扨て今回は今一度和音進行について語ってみようと思います。この和音進行は機能和声体系における所謂「カデンツ」と呼ばれる物を指しております。

通常、そのカデンツと呼ばれる和音組織というのはトニック、サブドミナント、ドミナントという風に進行する物ですが、中には強進行、弱進行、偽終止などと色んな物がありますが、まあ少し前にも偽終止については、旧来の島岡版藝大和声からアルテスパブリッシングさんの『新しい和声』に変わるという事を語った時にもチラッと述べていたので記憶に新しいかと思います。

扨て、トニック、サブドミナント、ドミナントを経由すると何故調的な情緒が高まるのか!? それは余りに普遍的過ぎて知らない方すら居るのも珍しくはありません。大体こういう認識の人は毎年年度を変えると遭遇する物です。

ジャズ/ポピュラー界隈では四和音が基本形ですから、そちら方面に配慮しつつ西洋音楽の体系を慮り乍ら語る事にしますが、全音階(=ダイアトニック)組織にて生ずる和音群の内、属七以外の七の和音を副七と呼びます。属和音はスケール・ディグリー(=音度)からすると5番目の音度に相当する和音であり「Ⅴ7」である訳です。副七には主和音も下属和音も存在する事となります。つまり、トニックとサブドミナントが存在するのです。

そもそも七度音の附与は当初は属和音にしか認められなかった物で、それが時代を進める毎に七度音の附与が他にも適用される様になったのは音律の熟成と共に、調性感の発達(概ね短調の多くの変化)という所に依拠する物です。相当古く遡ればハ調域での全音階の内、ニ音とイ音は他の五度とは全く違う異質な五度音程だった訳ですから、それらが均されて行くという事は絶対的な協和より、不協和が不協和の度を薄める方に変化していったと見る方が自然なのです。これを「不自然」と相容れずに理解してしまっている人は己の和声感の熟達に乏しいが故にその言葉の意味が自身の感覚にマッチしないだけの事です。

とまあ、副七にも7度音の附与が認められる様になった訳ですが、とりあえずトニック、サブドミナント、ドミナントの3つを経由すると何があるのか!? その理由は、それらの3種の機能の和音を使う事で、各和音の構成音を羅列すると3つを経由した時全音階(ダイアトニック)全ての音を網羅するからであります。

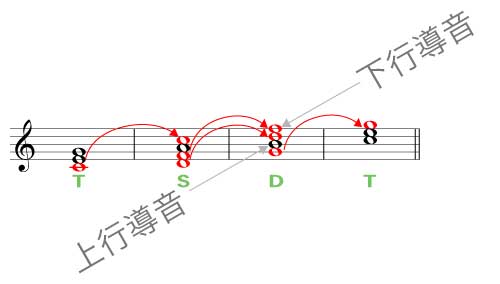

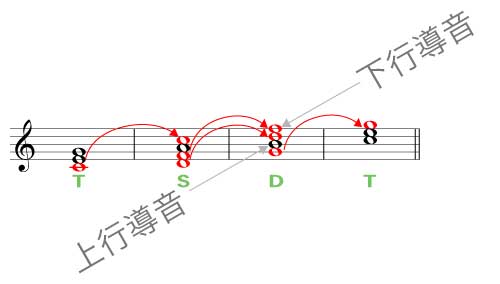

それと同時に次の譜例の様に、トニック→サブドミナント→ドミナントという進行では、先行和音の根音を後続和音の上音(※倍音という認識が最も善い)に取り込み乍ら進行している事が判ります。これが私の能く謂う「転がり」という物です。つまり、和音の上と下の団子状態がひっくり返っている様な物です。こうした和音の「倒置」が音度変えて経由している事で、全音階的社会という音階を転がっているのであります。

この転がり感が最も自然だからこそ、調的なドラマが生じるのであります。トニックが我が家だとすればサブドミナントは行き先。ドミナントが帰路な訳です。

ですからT→D→Tは、行こうと思って帰って来る感じですし、T→S→Tは、行こうと思って忘れ物を取りに帰って来る感じですし、偽終止であるD→Sなんていうのは行き先から帰路に着いたのにもう一度行き先に引き戻される感覚な訳ですね(笑)

その偽終止のひとつは通常はⅤ→Ⅵという「ソフト」な物で扱われるのですが、少々ハードな偽終止は「Ⅴ→Ⅳ」という物でして、旧来の島岡版の藝大和声ではこれを是としていなかった訳です。勿論倚音の取扱で便宜的にそれを見付ける事は可能ですが、兎にも角にもこれまでは厳格に機能和声を取り扱って来た訳です。処がケックラン(シャルル・ケクラン)著『和声の変遷』にてⅤ→Ⅳのそれをビゼーのカルメンにて用例を出している様に、和声の受容も変わりつつある訳で、偽終止という現実の多さに目を背ける事なく今後は調性を理解して行くのでありましょうから、そういう部分を相容れ乍ら和声感を獲得するというのは逆に私は良い事だと思っています。

和音進行は、特にジャズ/ポピュラー音楽ではツーファイヴという言葉、特にⅢ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ進行の断片である「Ⅱ→Ⅴ」を意味するこれには誰もが一度は耳にした事があるでしょう。そのスケール・ディグリー(音度)のそれがⅠから数えると4度ずつだから「四度進行」などとジャズ/ポピュラー界隈では能く謂われたりする物です。私のブログでも大抵は「四度進行」として使って来ておりますが、こういう話題の流れを勘案してつい先日から「5度下行進行」という風に併記する様にもなったのは今年に入ってからの事です。

では、四度進行やら五度下方進行とやらのそれをキチンと説明する事にしましょう。

一部では、事もあろうにジャズ/ポピュラー系の音楽理論書として出版されている本の中で堂々と「四度上行進行」などと語られている酷い本もあります。「四度進行」は許容できますが「四度上行」だけは絶対に相容れない表現だという事は、本ブログ記事を読み終わった時にお判りになる事でしょう。正しくは「五度下方進行」という理解である事が最善なのです。その理由を語る事にしましょう。

扨て、先の譜例ではトニック→サブドミナント→ドミナントのそれが奇しくも(Ⅰ→)Ⅱ→Ⅴ→Ⅰになっているので、解決先のⅠを見ると音が上がっている様に記譜しておりますが、それはV─Ⅰの「上行導音・下行導音」を示す必要がある為にこの様に記譜しております。実際には「五度下行進行」が和音進行に於て最も安定である姿なのです。

5度下に音波の滞留の安定を求めている訳ですが、これは人間の欲求がそうするのではなくて、空気の質量が根拠になっています。音が低い程、その音を鳴らす為の空気の質量は増えるのです。低い声や低い音を笛などで奏鳴させる時、より風量が必要である事は明白でしょう。つまり、空気の質量はその音の為に必要な量として増大する事を意味するのでありまして、その風量は上方にある転回形よりも下方にある和音の形の方が必要となるのは明白です。

機能和声社会での和音進行というのは、トニックへ解決という収束感をより強く示す方の体系に配慮して「五度下方進行」と呼ぶのであります。

他方、私がこれまで「四度進行」と呼んでいたのは何なのか? とはいえ私は「四度進行」と呼んだ事はあっても「四度上方進行」と呼んだ事はありません。その理由というのは、ジャズ/ポピュラーでは「Ⅰ」に解決した時が西洋音楽で言う処の「ⅣのⅤ」、つまり「Ⅰ」という和音がドミナント7thコードに変化して、「F」に行こうともしているポピュラー表記である「I7」という事を視野に入れているからこその表現でありまして、つまり調所属が逃げ水の様にコロコロ変化している訳です。ですからそういう状況が多々あるジャズやポピュラー音楽の場合ではその「四度進行」という2つのコード感のリレーションが逐次なんらかの「ツーファイヴ」を示している状況が多発するので「四度進行」と呼んでいる訳です。

然し、解決の安定という事に配慮して「五度下方進行」が正確な語句の嵌当である筈なのに「四度上行進行」と呼んでしまうのはあまりにも体系を知らなさ過ぎると言わざるを得ない表現なのです。ジャズ/ポピュラー界隈では四度進行であればそれを「ツーファイヴ」と呼んでいたりする事だってあります。

ジャズ/ポピュラー界隈の人達はその手の言葉にそれほど拘泥する事なく、調所属が逐次変わる進行を眼前にし、四度進行のそれをツー・ファイヴのそれかツー・ファイヴ・ワンの内の「Ⅴ→Ⅰ」の断片のそれらをひっくるめて「四度進行」と呼んでいるケースは多々有ります。無論、それらの四度進行というのは先述したように「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」の断片でありまして、以前にもガンサー・シューラーや湯川新等が関わった『初期のジャズ』(法政大学出版局刊)にて語った時、その四度進行が「Ⅲ→♭Ⅲ→Ⅱ→♭Ⅱ→Ⅰ」と多様に変化したのがジャズであるのだと述べた事を思い返していただければ幸いです。

茲で、今回の譜例を今一度見返していただきたいのですが、Ⅴ上の和音つまりG7上にて態々「上行導音」「下行導音」と振っておりますが、先述した様に七度音の附与は当初属和音にしか許容されていなかった物でした。上行導音というのはH音(英名:B音)が全音階的な音で最も隣接するC音の為の音だと言うのは判ります。

下行導音としてF音を付与している事で、ダイアトニックな最も隣接するF→E音という反行形にして解決に弾みを付けているのですね。これが属七から主和音へ解決する時のダイナミックな進行の特徴なのです。

当初はF音にある音はF#で、それが下声部のH→Cと同行形で上方のGに解決しようとして生まれた「導音欲求」なんですね。但しF#はその時点では倍音由来となる五度上の調性を見据えた音脈となります。これは垂直方向に作用している和声面でトリトヌスを作らない様にして逸脱した音だったのです。勿論こうした音脈は対位法にて使われる様になりますが、H→C、F#→Gという状況が当初あったのは二重導音と呼ばれる物です。

とはいえ、V→Ⅰ進行が是とされるのは音楽史的に見ればかなり後の方であり、和音体系が整備されていない頃というのはⅡ→Ⅰ進行であったのが西洋音楽の実際なのです。

導音欲求とは独語で”Leittonbedürfnis”とも呼ばれますが、例えば短調というのは古来、まだ和音体系が確立されていない頃までは自然短音階ではなくドリア調の方が一般的であったと知られております。そのドリア調とてドミナント感を生ずる部分はあり、ドリア調としての主音へ解決する時というのはあります。

長調・短調のシステム以外の教会調でもⅤ→Ⅰが求められる時はあり、そのⅤ度上で一時的に導音を作る為に半音階的変位を起す必要がありました。仮にD音を主音とするドリア調があったとすれば、それは7度音のC音がC#音に変化してDに解決するという状況の事を意味します。

扨て、ジャズ/ポピュラー的解釈に於けるこのドリア調で起ったⅤ度上での変化はそれが便宜的な変化だとしても、それをDドリアンとしてではなくDメロディック・マイナー(旋律的短音階)として解釈する必要性が生じます。しかしこれは正確には「偶々メロディック・マイナーと同じ音列に成った物」として見るのが、正確な見立てなのであります。ジャズ/ポピュラー界という狭い世界ではメロディック・マイナーと一義的に捉えても良いのですが実際には違うのです。

それは何故か!? 「偶々メロディック・マイナー・スケールと同じ音列」で得られた音、即ちC音からC#音に変化した音は、D音に解決する為の「導音欲求」で得られただけの事であり、ドリア調という全体を俯瞰した時、ドリア調としてではなくメロディック・マイナー・モードで生ずるダイアトニック・コードを用いて進行した訳でもなんでもありません。ですからジャズ/ポピュラー的解釈ならば局所的にはそれがメロディック・マイナーであったとしても実際には、単なる導音欲求のオルタレーションの事を意味するという側面が正確な解釈なのです。

例えば、「グリーンスリーヴス」というのは史実から準えればドリア調であるのが正確です。しかし、次の譜例中に見られる*印で示した所が導音的変化を起している事から誤った理解に陥らない事は、

《曲の開始当初はドリア調で入っているが、この導音欲求で変化した音の出来《しゅつらい》を根拠に、ドリアンから他の旋法へ移旋「グリーンスリーヴスはメロディック・マイナーを使っている」》

と強弁してしまわない様な注意が必要であるのです。つまり、ドリアン・スケールの第7音が半音上がればそれはメロディック・マイナー・スケールと同じだから、局所的にはメロディック・マイナーと全く同一の音並びを弾く以上、メロディック・マイナーのモードを使っているという風に誤解してはいけない、という事を意味するのです。

機能和声の枠組みであっても、単なる導音欲求に依って得られたオルタレーション(半音変位)が全ての音(=全音階)の組織をガラリと変えていると思い込んではいけないのです。万が一、ある短調の曲をメロディック・マイナー・モードとして取り扱うには、そのモードで構成されるダイアトニック・コードをトニック(この場合マイナー・メジャー7th系)、サブドミナント(長属9+増11度)、ドミナント(長属9+本位11度)の類の和音を使って一通り経由しない事にはメロディック・マイナー・モードの体系とは呼べないのであります。局所的な導音欲求か、または完全なるモード・チェンジに依って体系が変わったか!?(移旋)という事を見抜かない様では、本当の意味でその都度生じるモード・スケールの嵌当とやらを理解した事にはならないのです。

この辺りがあやふやな理解だと、概して○○のスケールはここでも使えるという曖昧模糊とした理解に収まって音脈を羅列するだけが関の山なのです。

無論、卑近とも謂える位に短調のメランコリックな情緒著しい「グリーンスリーヴス」のそれも、ジャズの様に調所属を頻繁に変えてオルタレーションをほどこせば、次の様な四声の様に書く事も出来ます。

通常「導音欲求」が起る時というのは上音(倍音)由来の音列《すなわち五度圏の五度上方という方角、つまり!?》属調の方面を向く様に欲求の先に調性が「模様替え」されるものです。

他方、「変格」という風な性格を帯びる時《私が能く「嘯き」と呼ぶ物》は、属調方面とは正反対の、五度圏で謂うならば四度の方面、つまり下属調の方を向いている物です。変格旋法ではなく導音欲求を用いるならばトニックへ解決した後に「Ⅳ度のⅤ」としてオルタレーションする必要が生じる訳ですね。「IM7へ解決した後にI7と変化してサブドミナントに進む」という進行です。TUBEの「シーズン・イン・ザ・サン」のサビ部分に顕著なそれは「Ⅳ度のⅤ」を利用した物ですね。

楽理的な側面から謂うと、五度上方(属調方面)の上向的性格をポジティヴと呼び、下方五度(下属調方面)の下向的性格をネガティヴと呼びます。ポジティヴが意味するのは上方倍音列に依拠した音脈に沿った物として理解されるからであります。トニック(原調の)からネガティヴ方向へ「嘯く」事が必要な時、変化すべき音は第7音が下がる事ですが、その下がる第7音に対しての上向導音は基の第6音であり、導音欲求は乏しくなってしまう訳です。ハナから「ミクソリディア調」として嘯いているならまだしも。ですから、ネガティヴ方面での導音欲求は、主和音上での和音構成音にて変化をさせる事で変化具合としてのコントラストが増すのです。

ポジティヴ方向の「五度上方」と主音から「下方五度」にある、それら正反対の方向は転回させてみた時は主音からⅤ度とⅣ度の方角を見つめる事になります。これらの4・5度に関連する背景を楽理的に詳しく見て行くと、所謂ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトが単なる近視眼的発想に依る物であるという事が理解できますし、それと並行してジャズ/ポピュラー界隈で謂われる事の多い「モーダル・インターチェンジ」という同主調の音脈のそれを審らかに語って行く事になるので、この辺りをきちんと理解できないと単なる体系をそのまま使うだけのインスタントな方法論しか体得しない事になるので注意されたし。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

《補足》 今回譜例で示したGreensleevesの四声のそれは、連続五度や各声部の音域の採り方など和聲學に於ける重要な基礎となる部分で誤りとなる点が見られます。勿論それをそのままデモ演奏にしている訳ですが、譜例終盤のトレモロが示す通り、通常の四声の書き方とは異なる事を先ずは察していただきたい所。勿論前半の連続五度の現れる部分は、それを合えて回避して間接的な連続五度にしたり又はそれを一切合切避ける様にも書く事が出来るのですが、非音階固有音として生ずる派生音の脈がどのように結ぼうとしているのか、また、3拍子の速いテンポに於いて記譜したそれと実際の響きは拍頭に於ける和声感の捉え方は実際には違い、弱起を除く偶数小節対して強い不協和の線が出て来る様に感じる筈で、その不協和の線を最大限に出すようにして敢えてやっておりますのでご注意を。

通常、そのカデンツと呼ばれる和音組織というのはトニック、サブドミナント、ドミナントという風に進行する物ですが、中には強進行、弱進行、偽終止などと色んな物がありますが、まあ少し前にも偽終止については、旧来の島岡版藝大和声からアルテスパブリッシングさんの『新しい和声』に変わるという事を語った時にもチラッと述べていたので記憶に新しいかと思います。

扨て、トニック、サブドミナント、ドミナントを経由すると何故調的な情緒が高まるのか!? それは余りに普遍的過ぎて知らない方すら居るのも珍しくはありません。大体こういう認識の人は毎年年度を変えると遭遇する物です。

ジャズ/ポピュラー界隈では四和音が基本形ですから、そちら方面に配慮しつつ西洋音楽の体系を慮り乍ら語る事にしますが、全音階(=ダイアトニック)組織にて生ずる和音群の内、属七以外の七の和音を副七と呼びます。属和音はスケール・ディグリー(=音度)からすると5番目の音度に相当する和音であり「Ⅴ7」である訳です。副七には主和音も下属和音も存在する事となります。つまり、トニックとサブドミナントが存在するのです。

そもそも七度音の附与は当初は属和音にしか認められなかった物で、それが時代を進める毎に七度音の附与が他にも適用される様になったのは音律の熟成と共に、調性感の発達(概ね短調の多くの変化)という所に依拠する物です。相当古く遡ればハ調域での全音階の内、ニ音とイ音は他の五度とは全く違う異質な五度音程だった訳ですから、それらが均されて行くという事は絶対的な協和より、不協和が不協和の度を薄める方に変化していったと見る方が自然なのです。これを「不自然」と相容れずに理解してしまっている人は己の和声感の熟達に乏しいが故にその言葉の意味が自身の感覚にマッチしないだけの事です。

とまあ、副七にも7度音の附与が認められる様になった訳ですが、とりあえずトニック、サブドミナント、ドミナントの3つを経由すると何があるのか!? その理由は、それらの3種の機能の和音を使う事で、各和音の構成音を羅列すると3つを経由した時全音階(ダイアトニック)全ての音を網羅するからであります。

それと同時に次の譜例の様に、トニック→サブドミナント→ドミナントという進行では、先行和音の根音を後続和音の上音(※倍音という認識が最も善い)に取り込み乍ら進行している事が判ります。これが私の能く謂う「転がり」という物です。つまり、和音の上と下の団子状態がひっくり返っている様な物です。こうした和音の「倒置」が音度変えて経由している事で、全音階的社会という音階を転がっているのであります。

この転がり感が最も自然だからこそ、調的なドラマが生じるのであります。トニックが我が家だとすればサブドミナントは行き先。ドミナントが帰路な訳です。

ですからT→D→Tは、行こうと思って帰って来る感じですし、T→S→Tは、行こうと思って忘れ物を取りに帰って来る感じですし、偽終止であるD→Sなんていうのは行き先から帰路に着いたのにもう一度行き先に引き戻される感覚な訳ですね(笑)

その偽終止のひとつは通常はⅤ→Ⅵという「ソフト」な物で扱われるのですが、少々ハードな偽終止は「Ⅴ→Ⅳ」という物でして、旧来の島岡版の藝大和声ではこれを是としていなかった訳です。勿論倚音の取扱で便宜的にそれを見付ける事は可能ですが、兎にも角にもこれまでは厳格に機能和声を取り扱って来た訳です。処がケックラン(シャルル・ケクラン)著『和声の変遷』にてⅤ→Ⅳのそれをビゼーのカルメンにて用例を出している様に、和声の受容も変わりつつある訳で、偽終止という現実の多さに目を背ける事なく今後は調性を理解して行くのでありましょうから、そういう部分を相容れ乍ら和声感を獲得するというのは逆に私は良い事だと思っています。

和音進行は、特にジャズ/ポピュラー音楽ではツーファイヴという言葉、特にⅢ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ進行の断片である「Ⅱ→Ⅴ」を意味するこれには誰もが一度は耳にした事があるでしょう。そのスケール・ディグリー(音度)のそれがⅠから数えると4度ずつだから「四度進行」などとジャズ/ポピュラー界隈では能く謂われたりする物です。私のブログでも大抵は「四度進行」として使って来ておりますが、こういう話題の流れを勘案してつい先日から「5度下行進行」という風に併記する様にもなったのは今年に入ってからの事です。

では、四度進行やら五度下方進行とやらのそれをキチンと説明する事にしましょう。

一部では、事もあろうにジャズ/ポピュラー系の音楽理論書として出版されている本の中で堂々と「四度上行進行」などと語られている酷い本もあります。「四度進行」は許容できますが「四度上行」だけは絶対に相容れない表現だという事は、本ブログ記事を読み終わった時にお判りになる事でしょう。正しくは「五度下方進行」という理解である事が最善なのです。その理由を語る事にしましょう。

扨て、先の譜例ではトニック→サブドミナント→ドミナントのそれが奇しくも(Ⅰ→)Ⅱ→Ⅴ→Ⅰになっているので、解決先のⅠを見ると音が上がっている様に記譜しておりますが、それはV─Ⅰの「上行導音・下行導音」を示す必要がある為にこの様に記譜しております。実際には「五度下行進行」が和音進行に於て最も安定である姿なのです。

5度下に音波の滞留の安定を求めている訳ですが、これは人間の欲求がそうするのではなくて、空気の質量が根拠になっています。音が低い程、その音を鳴らす為の空気の質量は増えるのです。低い声や低い音を笛などで奏鳴させる時、より風量が必要である事は明白でしょう。つまり、空気の質量はその音の為に必要な量として増大する事を意味するのでありまして、その風量は上方にある転回形よりも下方にある和音の形の方が必要となるのは明白です。

機能和声社会での和音進行というのは、トニックへ解決という収束感をより強く示す方の体系に配慮して「五度下方進行」と呼ぶのであります。

他方、私がこれまで「四度進行」と呼んでいたのは何なのか? とはいえ私は「四度進行」と呼んだ事はあっても「四度上方進行」と呼んだ事はありません。その理由というのは、ジャズ/ポピュラーでは「Ⅰ」に解決した時が西洋音楽で言う処の「ⅣのⅤ」、つまり「Ⅰ」という和音がドミナント7thコードに変化して、「F」に行こうともしているポピュラー表記である「I7」という事を視野に入れているからこその表現でありまして、つまり調所属が逃げ水の様にコロコロ変化している訳です。ですからそういう状況が多々あるジャズやポピュラー音楽の場合ではその「四度進行」という2つのコード感のリレーションが逐次なんらかの「ツーファイヴ」を示している状況が多発するので「四度進行」と呼んでいる訳です。

然し、解決の安定という事に配慮して「五度下方進行」が正確な語句の嵌当である筈なのに「四度上行進行」と呼んでしまうのはあまりにも体系を知らなさ過ぎると言わざるを得ない表現なのです。ジャズ/ポピュラー界隈では四度進行であればそれを「ツーファイヴ」と呼んでいたりする事だってあります。

ジャズ/ポピュラー界隈の人達はその手の言葉にそれほど拘泥する事なく、調所属が逐次変わる進行を眼前にし、四度進行のそれをツー・ファイヴのそれかツー・ファイヴ・ワンの内の「Ⅴ→Ⅰ」の断片のそれらをひっくるめて「四度進行」と呼んでいるケースは多々有ります。無論、それらの四度進行というのは先述したように「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」の断片でありまして、以前にもガンサー・シューラーや湯川新等が関わった『初期のジャズ』(法政大学出版局刊)にて語った時、その四度進行が「Ⅲ→♭Ⅲ→Ⅱ→♭Ⅱ→Ⅰ」と多様に変化したのがジャズであるのだと述べた事を思い返していただければ幸いです。

茲で、今回の譜例を今一度見返していただきたいのですが、Ⅴ上の和音つまりG7上にて態々「上行導音」「下行導音」と振っておりますが、先述した様に七度音の附与は当初属和音にしか許容されていなかった物でした。上行導音というのはH音(英名:B音)が全音階的な音で最も隣接するC音の為の音だと言うのは判ります。

下行導音としてF音を付与している事で、ダイアトニックな最も隣接するF→E音という反行形にして解決に弾みを付けているのですね。これが属七から主和音へ解決する時のダイナミックな進行の特徴なのです。

当初はF音にある音はF#で、それが下声部のH→Cと同行形で上方のGに解決しようとして生まれた「導音欲求」なんですね。但しF#はその時点では倍音由来となる五度上の調性を見据えた音脈となります。これは垂直方向に作用している和声面でトリトヌスを作らない様にして逸脱した音だったのです。勿論こうした音脈は対位法にて使われる様になりますが、H→C、F#→Gという状況が当初あったのは二重導音と呼ばれる物です。

とはいえ、V→Ⅰ進行が是とされるのは音楽史的に見ればかなり後の方であり、和音体系が整備されていない頃というのはⅡ→Ⅰ進行であったのが西洋音楽の実際なのです。

導音欲求とは独語で”Leittonbedürfnis”とも呼ばれますが、例えば短調というのは古来、まだ和音体系が確立されていない頃までは自然短音階ではなくドリア調の方が一般的であったと知られております。そのドリア調とてドミナント感を生ずる部分はあり、ドリア調としての主音へ解決する時というのはあります。

長調・短調のシステム以外の教会調でもⅤ→Ⅰが求められる時はあり、そのⅤ度上で一時的に導音を作る為に半音階的変位を起す必要がありました。仮にD音を主音とするドリア調があったとすれば、それは7度音のC音がC#音に変化してDに解決するという状況の事を意味します。

扨て、ジャズ/ポピュラー的解釈に於けるこのドリア調で起ったⅤ度上での変化はそれが便宜的な変化だとしても、それをDドリアンとしてではなくDメロディック・マイナー(旋律的短音階)として解釈する必要性が生じます。しかしこれは正確には「偶々メロディック・マイナーと同じ音列に成った物」として見るのが、正確な見立てなのであります。ジャズ/ポピュラー界という狭い世界ではメロディック・マイナーと一義的に捉えても良いのですが実際には違うのです。

それは何故か!? 「偶々メロディック・マイナー・スケールと同じ音列」で得られた音、即ちC音からC#音に変化した音は、D音に解決する為の「導音欲求」で得られただけの事であり、ドリア調という全体を俯瞰した時、ドリア調としてではなくメロディック・マイナー・モードで生ずるダイアトニック・コードを用いて進行した訳でもなんでもありません。ですからジャズ/ポピュラー的解釈ならば局所的にはそれがメロディック・マイナーであったとしても実際には、単なる導音欲求のオルタレーションの事を意味するという側面が正確な解釈なのです。

例えば、「グリーンスリーヴス」というのは史実から準えればドリア調であるのが正確です。しかし、次の譜例中に見られる*印で示した所が導音的変化を起している事から誤った理解に陥らない事は、

《曲の開始当初はドリア調で入っているが、この導音欲求で変化した音の出来《しゅつらい》を根拠に、ドリアンから他の旋法へ移旋「グリーンスリーヴスはメロディック・マイナーを使っている」》

と強弁してしまわない様な注意が必要であるのです。つまり、ドリアン・スケールの第7音が半音上がればそれはメロディック・マイナー・スケールと同じだから、局所的にはメロディック・マイナーと全く同一の音並びを弾く以上、メロディック・マイナーのモードを使っているという風に誤解してはいけない、という事を意味するのです。

機能和声の枠組みであっても、単なる導音欲求に依って得られたオルタレーション(半音変位)が全ての音(=全音階)の組織をガラリと変えていると思い込んではいけないのです。万が一、ある短調の曲をメロディック・マイナー・モードとして取り扱うには、そのモードで構成されるダイアトニック・コードをトニック(この場合マイナー・メジャー7th系)、サブドミナント(長属9+増11度)、ドミナント(長属9+本位11度)の類の和音を使って一通り経由しない事にはメロディック・マイナー・モードの体系とは呼べないのであります。局所的な導音欲求か、または完全なるモード・チェンジに依って体系が変わったか!?(移旋)という事を見抜かない様では、本当の意味でその都度生じるモード・スケールの嵌当とやらを理解した事にはならないのです。

この辺りがあやふやな理解だと、概して○○のスケールはここでも使えるという曖昧模糊とした理解に収まって音脈を羅列するだけが関の山なのです。

無論、卑近とも謂える位に短調のメランコリックな情緒著しい「グリーンスリーヴス」のそれも、ジャズの様に調所属を頻繁に変えてオルタレーションをほどこせば、次の様な四声の様に書く事も出来ます。

通常「導音欲求」が起る時というのは上音(倍音)由来の音列《すなわち五度圏の五度上方という方角、つまり!?》属調の方面を向く様に欲求の先に調性が「模様替え」されるものです。

他方、「変格」という風な性格を帯びる時《私が能く「嘯き」と呼ぶ物》は、属調方面とは正反対の、五度圏で謂うならば四度の方面、つまり下属調の方を向いている物です。変格旋法ではなく導音欲求を用いるならばトニックへ解決した後に「Ⅳ度のⅤ」としてオルタレーションする必要が生じる訳ですね。「IM7へ解決した後にI7と変化してサブドミナントに進む」という進行です。TUBEの「シーズン・イン・ザ・サン」のサビ部分に顕著なそれは「Ⅳ度のⅤ」を利用した物ですね。

楽理的な側面から謂うと、五度上方(属調方面)の上向的性格をポジティヴと呼び、下方五度(下属調方面)の下向的性格をネガティヴと呼びます。ポジティヴが意味するのは上方倍音列に依拠した音脈に沿った物として理解されるからであります。トニック(原調の)からネガティヴ方向へ「嘯く」事が必要な時、変化すべき音は第7音が下がる事ですが、その下がる第7音に対しての上向導音は基の第6音であり、導音欲求は乏しくなってしまう訳です。ハナから「ミクソリディア調」として嘯いているならまだしも。ですから、ネガティヴ方面での導音欲求は、主和音上での和音構成音にて変化をさせる事で変化具合としてのコントラストが増すのです。

ポジティヴ方向の「五度上方」と主音から「下方五度」にある、それら正反対の方向は転回させてみた時は主音からⅤ度とⅣ度の方角を見つめる事になります。これらの4・5度に関連する背景を楽理的に詳しく見て行くと、所謂ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトが単なる近視眼的発想に依る物であるという事が理解できますし、それと並行してジャズ/ポピュラー界隈で謂われる事の多い「モーダル・インターチェンジ」という同主調の音脈のそれを審らかに語って行く事になるので、この辺りをきちんと理解できないと単なる体系をそのまま使うだけのインスタントな方法論しか体得しない事になるので注意されたし。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

《補足》 今回譜例で示したGreensleevesの四声のそれは、連続五度や各声部の音域の採り方など和聲學に於ける重要な基礎となる部分で誤りとなる点が見られます。勿論それをそのままデモ演奏にしている訳ですが、譜例終盤のトレモロが示す通り、通常の四声の書き方とは異なる事を先ずは察していただきたい所。勿論前半の連続五度の現れる部分は、それを合えて回避して間接的な連続五度にしたり又はそれを一切合切避ける様にも書く事が出来るのですが、非音階固有音として生ずる派生音の脈がどのように結ぼうとしているのか、また、3拍子の速いテンポに於いて記譜したそれと実際の響きは拍頭に於ける和声感の捉え方は実際には違い、弱起を除く偶数小節対して強い不協和の線が出て来る様に感じる筈で、その不協和の線を最大限に出すようにして敢えてやっておりますのでご注意を。

2015-04-23 01:00