いとしのエリーゼのために [楽理]

ノン・ダイアトニック・コードの出現があった場合、其処では明確に「調所属の変更」=つまり「転調」という「他調の拝借」行動を起さなくてはならない。

とまあ、一義的にこう捉えている方はかなり多いのではないかと思う訳です。無論、大半のケースでは調所属の変更という解釈を以て対処した方が殆どの場合で功を奏する事でしょう。

然し、レア・ケースの中には特に見かけ上のドミナント7thコードにて、先の様なディープ・パープルの「Smoke on the Water」やら「ピンク・パンサーのテーマ」などに見られる状況では、他の”調性”の拝借では賄いきれず、前調の「余薫」と他調へ移行する「徴候」の両方が必要になるという、「調性」とやらで得られる教会旋法の類の香りと異にする旋法を想起する事が往々にして起り得る、という事を示した訳です。

ですから、見かけ上ドミナント7thコードが登場していても、それに対してミクソリディアンを充てたり、或いは教会旋法ではないけれどもメロディック・マイナー・モードのリディアン・ドミナント7thを充てても猶不完全となってしまうという例を挙げていたという訳なのです。

そうしたレア・ケースが偶々「増六度+長七度」という構造だった、という訳であったというのが前回の流れだったのです。

増六度・長七度・主音

これらの音程は、実際には夫々が半音音程ですから、こうした半音が羅列している状況では、旋法そのものが持っている「情緒」というのを演出するのは難しい類の物でもあるのは間違いありません。勿論、ジプシー調の断片でもこうした半音の連なりを見出す事ができますが、ジプシー調の最大の特徴は、そうした半音の羅列の前後に「増二度」があるからでありまして、半音の羅列の後に増二度を生じないという旋法を想起する事が必要となる状況(前回ではナポリタン・マイナー)となると、ジプシー調の方がよっぽど旋法の持つ情緒を活かしやすいと思われる事でしょう。

私のブログではこれまでジプシー関連のモードを想起して「逸脱」する事も述べて来ているので、その状況とも異なる事を述べた上で今回は「増六度+長七度」のシーンを取り上げているという事は明確に区別して理解されたい所であります。

扨て、「増六度+長七度」という状況を想起するならば、次の曲の場合ではどうなのか!?という疑問を抱く方も居られるかもしれません。なんといっても、曲名や作者の名前を知らずとも老若男女に知れ渡っているであろう名曲の一つでありますから、西洋音楽方面を知る方なら本曲を例に出せば面白いのではないかと思っている方も居られるかもしれません。

その曲こそがベートーヴェンの「エリーゼのために」(WoO59)です。

今回は「エリーゼのために」の冒頭部分の事を述べようとしている訳でして、和声感としては乏しい部分やアルペジオで和声感を得ている状況である事は確かですが、和声的構造を見れば冒頭はⅤ→Ⅰ→Ⅴ→Ⅰの繰返しであります。つまりドミナントから入っている訳ですが、そのドミナント部分でV度の半音下の音が直後に出現して、おそるおそると忍び寄るかの様にしてその後にV度から見た本位七度音である短調下属音が現れる訳ですね。果して「7+」という状況のV度の半音下の音とは、調性全体から見れば三全音に相当する音ですから、これを「ブルース」と解釈するのでしょうか!?

私は、不思議な事にその音に対してブルージィーな要素を全く感じません。逆に言えば、V度から見た七度音となる下属音の提示がやたらと巧みな事にあらためて気付かされます。

扨て、西洋音楽界隈は「和音外音」を具に調べる事が肝要であるので、和音外音という細かく分類されている和音構成音の外の音とやらで分析するので手っ取り早い物でもあります。

和音外音というのは和音構成音以外の音であります。故に「和音構成音 + 和音外音 = 調性(音階固有音)」という事になります。「音階固有音」という物に対して準音階固有音というのがありますが、原調とする調性が長・短いずれかの調性であった場合、その対となる構造を持つ音階固有音という事です。つまり同主調の調性を暗に示す音脈というのが準音階固有音という訳です。

つまり、「エリーゼのために」で現れるⅤ度の半音下の音は準音階固有音を視野に入れても現れない和音外音であるのは明白です。そういう状況なので和音外音とやらを以てして分析してみようという訳ですね。

和音外音を調べるには池内友次郎著『和音外音』(音楽之友社刊)に倣うのが一番手っ取り早いでしょう。加えてリムスキー=コルサコフ著『和声法要義 第二巻』(音楽之友社刊)も西洋音楽の実際の曲を例に解説しており(和音外音の名称の嵌当は夫々の著書で訳者の思惑が出ている為若干異なる)、どちらかというと判り辛い池内の著書よりもコルサコフの方で調べた方が判り易いとも思えます。

私が先日Twitterにて和声法要義やら過去の和声法関連の名著を読み漁っていたと呟いていたのは、こうした所をあらためて間違いの無い様に探っていたからであります。

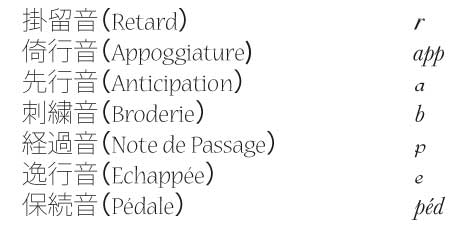

扨て、和音外音というのはどのように分類されているかというと、池内友次郎に倣えば次の様になります。

一方、ヒンデミット著『作曲の手引』では次の様にも分類されていて、何しろシェーンベルクに対しても調性判断をしているので大変興味深いのであります。ヒンデミットはあてつけがましくシェーンベルクを分析しているのではなく十二音技法を否定していたとはいえ、シェーンベルクのそれにも調性の「余薫」はあるとして、ヒンデミットの耳を以てしてシェーンベルクを聴くと調所属がどうなっているのか!? というのが書かれており非常に興味深い所であります。加えて両者共に楽譜出版社はSchott社との契約を結んでいた為、楽曲分析となればかなりスムーズだった筈です。

処が、アンドレア・ゴレアやエドモン・コステールとなると十二音技法のシンパですから、無調とやらは無調なのだ!心して十二音技法を是と捉えよ! という紋切り型の解釈に染まっていった人達であるので、ヒンデミットのそれを断罪します(嗤笑)。

倍音が備わっていれば、倍音がもたらす低次の倍音列だけで仄かに長和音由来の音脈を生じてしまう。その音脈を鑑みれば調性から逃れる事はそうそう出来ないとヒンデミットは述べていた訳ですが、ヒンデミット著『作曲家の世界』は恐らく世界中の多くに誤解を招いている向きがあるので、その点の解釈に相容れない人達がヒンデミットの解釈をも歪曲してヒンデミットの方をこき下ろしてしまう連中も居たりするので手に負えません(笑)。

例えば、ヒンデミットが自著『作曲家の世界』「根音バス」(※実際にはⅤ-Ⅰ時に偶成的に生ずるバス=仮定バスから得られる和声的組織への拡大の意味と思われる)について語って居りますが、ラモーの名を引き合いにして既知の和声体系から飛躍したそれを述べている事で、恐らくそれは根音バスの中でも『仮定バス』に括られる事を述べている事に容易に推察が及ぶのでありますが、機能和声しか知らない方が拡大されゆく根音バスという世界観とやらにどのようにして推察が及ぶでありましょうか?

器楽的素養に乏しい読者がそれに目を通した場合、私が前述のカッコ内に括った注釈についての理解がある人というのは恐らく少数になるかと思います。その上で、ラモーに反駁したダランベールというのは、ルソーの音楽観を受け入れている向きがあり、偽終止をも相容れぬ解釈でしか判断せず、ラモーが提示していたそれこそⅤ-Ⅰ時のV度上に生ずる偶成的なバス(※Ⅴ-Ⅰ進行時のV度上のバスにE音やC音が生ずる事)などダランベールは一時転調という風にしか判断していなかったのです。厳格な機能和声的に見れば一時的な調所属の変更という解釈が最もスンナリ腑に落ちたのかもしれませんが、これと同等程度の推察にしか及ばぬ人が、ラモーの仮定バスの真相を語る事ができるのは少数になるでしょう、と述べているのです。

例えば、短三和音は上方倍音列には現れない。だから短和音とは一体どこからその情感を得てきたのか!?として、単純な整数比で表せない短和音構造は「未だに説明を付けられない」などという誤謬を信じてしまう人も多数おりますが、これは結合差音の発見に依って結論が出ています。結合差音と下方倍音列とは全く別物ですのでその辺りも浅薄な知識にて同列に語ってしまわぬ様お願いしたい所です。

「エリーゼのために」とて、その和音外音に妙味があるという所を最も注目するが故にこのように取り上げている訳であります。

というのも、調性を司る音階固有音に逸脱する側に属する非音階固有音(または準音階固有音の可能性)が和音外音という風に現れているという状況に遭遇した時そこに魅力が無ければ、人々はこれまで通り調性に遵守していたでしょうし、下手すれば転調すら視野に入れなかったかもしれません(笑)。ハ長調から見て近親的な調である上属調の音脈、つまりト長調体系を表す、ハ長調からみた三全音の嬰ヘ音の出現。これは11世紀頃にはその出現頻度の高さ故に8つ目の階名としての称号を与えるかどうか!? という議論までされていた位な訳ですからね。その後時を経て二重導音という用法が認知される様になってあらためて認識させられる程の音脈な訳です。

短調の歴史とて、バロックの時代以前がドリア調だった事を思えば、イ短調組織に於いて嬰ヘ音(=F#音)が出現するのは珍しい事ではなくなる訳です。処が、イ短調組織にてF#音というのは、F#音を基にして3度累積型の和音を形成すると往々にして四和音ならF#m7(♭5)であるので、中心軸システムで言うならF#はトニック類であるので腑に落ちないなどと莫迦気た事を抜かす輩もおりますが、これこそ調所属が局所的にイ短調組織がト長調(/ホ短調)組織に転じたという風に捉えられずに、中心軸システムというのを固着化させて見てしまう様な輩も増大する訳ですね。

そりゃそうでしょう。日本語ウィキペディアとて半音階の各音を等価にする時に用いる用語である「ピッチクラス」なんて充てている訳ですから、こりゃ目も当てられないモノですね。日本語ウィキペディアの編集者も中心軸システムとやらを懐疑的に見ているか若しくは理解に及ばない類の者があの様に仕掛けているのでありましょう。概ねアマゾンに蔓延っていたデューク本郷の様な愚かな輩がああいうのを吹聴しているのだと私はにらんでおりますけどね(嗤笑)。処が私はそうした点も憚る事なく発言してしまうモンだから、実際に迷惑被る人達がそれこそ荒唐無稽に映ってしまいかねない私の発言をデューク本郷本人の発言として捉えてしまうのは甚だ迷惑な事でありますので、その辺りは誤解なきようお願いしますね。デューク本郷で検索して来られる方があまりにも多く此方も迷惑しておりますので(嗤)。

こうして話題が本題から逸れてしまいましたが、「和音外音」の分類は先述の通り、池内友次郎とヒンデミット(『作曲の手引』下総皖一訳)とでは先の様な語句の充て方及び分類の差異があった訳です。

とはいえ和音外音という体系は、我々が楽音に対して調性格及び音程が順次進行する事で得られる旋法性から感得されている情緒に由来するもので、そこに登場する和音外音は基本的には「経過音」なのであります。経過音が細かく分類されている物として和音外音を理解されたし。

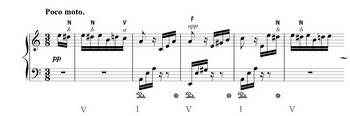

そうした前提を念頭に置いた上で、ベートーヴェンの命日となる3月26日に、今回の「エリーゼのために」を取り上げるブログ記事にして見てみると、弱起の小節に続いて奏されている嬰ニ音(=D#音)がV度上に現れる「7+」と見る事が可能な音が現れます。またその後に3小節目の先行音として捉える事のできる(先取音の略「a」を充てている)中音(短調上中音)=C音を見れば、和音外音とやらを見付ける事が出来ます。

因みに嬰ニ音は刺繍音で、もっと細かく分類すれば下接刺繍音と呼ばれるものです。加えて先取音(先行音)であるC音はそれはそれ以上細かい分類はできません。この音が次の和音構成音ではない自由な和音外音でしたら(例えば変ロ音とか)逸音(逸行音)と分類される訳です。

※1小節目下拍の [d](3拍目強勢となる16分音符のパルス5つ目の音)は、分散和音としての属和音が七の和音=属七の根拠とする音になりうる訳ですが、先行する音形に(少なくとも強拍&強勢)[d] が生じているならば、その後に [dis] が現れた時の終止音は属七の七度音の上部の隣接音という解釈をする為、その場合は上接刺繍音解釈する事になるものの、「エリーゼのために」のそれ [dis] が下接刺繍音と解釈するのは、属和音に七度音が最初に現れず根音の下に隣接するという解釈であるからです。

という訳でこれらの和音外音を観察すると、V度上で2種の七度音が現れている状況が、前回の記事にて語っていた「増六度+長七度」と同様に考えてしまう様ではいけません。

通常、ジャズ界隈の人達のモード想起というのは、その時点で過去の調性や原調は葬って新たな調性へと一義的な捉え方をします。或る意味では当然の事です。転調が目まぐるしい訳ですから過去の調性をいつまでも引きずってしまったら際限なく音を羅列している状況とも成り得ますので、その場その場の臨機応変さという響きにも聴こえなくもなります。

私は、ジャズに於ても前の調性が余薫となって後続の調性と同居し合う様な世界観の実例を挙げたのです。何故なら、和声感というものがこれ迄以上に発展する為には、既知の和音体系から「予期」し得る音脈を使っているだけでは無意味に等しいからであります。

そう言う意味での対位法的アプローチというのは柔軟な「逸脱」をします。対位法では過去の余薫と現在地の響きと未来への徴候を示唆するそれらが同居している旋律で作られる和声感なのであります。対位法で起る逸脱は調性が一義的に明確に移り変るのではなくコロコロと際限なく移り変る様な物です。ただ、頭はひとつなので、音のせめぎ合いがとても多様に聴こえて来る訳ですね。たった二声の対位法でも複雑に聴こえるというのに。通常なら調性を一義的に捉える聴き方をしているのですから複雑に聴こえるのは当然でもあります。J・S・バッハの凄さが賞賛される理由があらためてお判りになる事でしょう。

扨て、こうしてベートーヴェンの例を出す事が出来て取り敢えずは安堵感に溢れている私でありますが、今回用意した譜例に態々サステイン・ペダル(長音ペダル)記号を載せているのは、ベートーヴェンの時代に、ピアノの長音ペダルが出来上ったのであります。つまり、ベートーヴェンの作品には長音ペダルの使用の有無が作品に見られる訳で、それにて長音ペダルの存在の前なのか後なのか!?という事を判断できるから載せているのです。

サステイン・ペダルって、「余薫」そのものですよね。最も非常に高い音域ではピアノの減衰までをも引き延ばしては呉れませんが、音を伸ばすだけとは異なり、量感や残響感として使うペダルを使う人の巧みさとやらはジャズの多くの人は苦手です。和音の響きそのものが複雑で硬い音が多い為、長音ペダルが生み出す残響として聴こえてしまうそれを忌避するからです。しかし、本当に巧いペダルの使い方が出来る人は、複雑な響きであろうとも量感が増した様に使われる物でもあります。

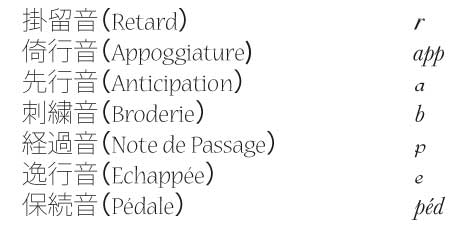

加えて、「先取り」という点だけを見れば先の様に小節最後にそれこそ「経過的」に現れる使い方というよりもⅤ度上で大膽に使われる次の様な例もあります。シューマン作Op. 21「8つのノヴェレッテ」。こちらは倚行音(倚音)であります。因みに倚音というのは、それ自体にタイを前の小節に伸ばせば「掛留(繋留)」にもなりますので、覚えやすいかもしれません。

こういう風に律儀に一音一音を丁寧に分析する理由は、和音進行や和音に対する和音外音の充て方に対して多義性のある解釈が必要な側面があるという事をあらためて認識する必要があるからですね。それというのも和音進行には、藝大和声は偽終止を是とせぬ教え方でしたので、偽終止や弱進行というものをあらためて見ながら現今社会にどのように取り込まれて行っているのかという部分をも探る上で語っている訳です。

つまり、ドミナント7thコードの多義的な立ち居振る舞いとして理解する事が可能な訳であります。

とまあ、一義的にこう捉えている方はかなり多いのではないかと思う訳です。無論、大半のケースでは調所属の変更という解釈を以て対処した方が殆どの場合で功を奏する事でしょう。

然し、レア・ケースの中には特に見かけ上のドミナント7thコードにて、先の様なディープ・パープルの「Smoke on the Water」やら「ピンク・パンサーのテーマ」などに見られる状況では、他の”調性”の拝借では賄いきれず、前調の「余薫」と他調へ移行する「徴候」の両方が必要になるという、「調性」とやらで得られる教会旋法の類の香りと異にする旋法を想起する事が往々にして起り得る、という事を示した訳です。

ですから、見かけ上ドミナント7thコードが登場していても、それに対してミクソリディアンを充てたり、或いは教会旋法ではないけれどもメロディック・マイナー・モードのリディアン・ドミナント7thを充てても猶不完全となってしまうという例を挙げていたという訳なのです。

そうしたレア・ケースが偶々「増六度+長七度」という構造だった、という訳であったというのが前回の流れだったのです。

増六度・長七度・主音

これらの音程は、実際には夫々が半音音程ですから、こうした半音が羅列している状況では、旋法そのものが持っている「情緒」というのを演出するのは難しい類の物でもあるのは間違いありません。勿論、ジプシー調の断片でもこうした半音の連なりを見出す事ができますが、ジプシー調の最大の特徴は、そうした半音の羅列の前後に「増二度」があるからでありまして、半音の羅列の後に増二度を生じないという旋法を想起する事が必要となる状況(前回ではナポリタン・マイナー)となると、ジプシー調の方がよっぽど旋法の持つ情緒を活かしやすいと思われる事でしょう。

私のブログではこれまでジプシー関連のモードを想起して「逸脱」する事も述べて来ているので、その状況とも異なる事を述べた上で今回は「増六度+長七度」のシーンを取り上げているという事は明確に区別して理解されたい所であります。

扨て、「増六度+長七度」という状況を想起するならば、次の曲の場合ではどうなのか!?という疑問を抱く方も居られるかもしれません。なんといっても、曲名や作者の名前を知らずとも老若男女に知れ渡っているであろう名曲の一つでありますから、西洋音楽方面を知る方なら本曲を例に出せば面白いのではないかと思っている方も居られるかもしれません。

その曲こそがベートーヴェンの「エリーゼのために」(WoO59)です。

今回は「エリーゼのために」の冒頭部分の事を述べようとしている訳でして、和声感としては乏しい部分やアルペジオで和声感を得ている状況である事は確かですが、和声的構造を見れば冒頭はⅤ→Ⅰ→Ⅴ→Ⅰの繰返しであります。つまりドミナントから入っている訳ですが、そのドミナント部分でV度の半音下の音が直後に出現して、おそるおそると忍び寄るかの様にしてその後にV度から見た本位七度音である短調下属音が現れる訳ですね。果して「7+」という状況のV度の半音下の音とは、調性全体から見れば三全音に相当する音ですから、これを「ブルース」と解釈するのでしょうか!?

私は、不思議な事にその音に対してブルージィーな要素を全く感じません。逆に言えば、V度から見た七度音となる下属音の提示がやたらと巧みな事にあらためて気付かされます。

扨て、西洋音楽界隈は「和音外音」を具に調べる事が肝要であるので、和音外音という細かく分類されている和音構成音の外の音とやらで分析するので手っ取り早い物でもあります。

和音外音というのは和音構成音以外の音であります。故に「和音構成音 + 和音外音 = 調性(音階固有音)」という事になります。「音階固有音」という物に対して準音階固有音というのがありますが、原調とする調性が長・短いずれかの調性であった場合、その対となる構造を持つ音階固有音という事です。つまり同主調の調性を暗に示す音脈というのが準音階固有音という訳です。

つまり、「エリーゼのために」で現れるⅤ度の半音下の音は準音階固有音を視野に入れても現れない和音外音であるのは明白です。そういう状況なので和音外音とやらを以てして分析してみようという訳ですね。

和音外音を調べるには池内友次郎著『和音外音』(音楽之友社刊)に倣うのが一番手っ取り早いでしょう。加えてリムスキー=コルサコフ著『和声法要義 第二巻』(音楽之友社刊)も西洋音楽の実際の曲を例に解説しており(和音外音の名称の嵌当は夫々の著書で訳者の思惑が出ている為若干異なる)、どちらかというと判り辛い池内の著書よりもコルサコフの方で調べた方が判り易いとも思えます。

私が先日Twitterにて和声法要義やら過去の和声法関連の名著を読み漁っていたと呟いていたのは、こうした所をあらためて間違いの無い様に探っていたからであります。

扨て、和音外音というのはどのように分類されているかというと、池内友次郎に倣えば次の様になります。

一方、ヒンデミット著『作曲の手引』では次の様にも分類されていて、何しろシェーンベルクに対しても調性判断をしているので大変興味深いのであります。ヒンデミットはあてつけがましくシェーンベルクを分析しているのではなく十二音技法を否定していたとはいえ、シェーンベルクのそれにも調性の「余薫」はあるとして、ヒンデミットの耳を以てしてシェーンベルクを聴くと調所属がどうなっているのか!? というのが書かれており非常に興味深い所であります。加えて両者共に楽譜出版社はSchott社との契約を結んでいた為、楽曲分析となればかなりスムーズだった筈です。

処が、アンドレア・ゴレアやエドモン・コステールとなると十二音技法のシンパですから、無調とやらは無調なのだ!心して十二音技法を是と捉えよ! という紋切り型の解釈に染まっていった人達であるので、ヒンデミットのそれを断罪します(嗤笑)。

倍音が備わっていれば、倍音がもたらす低次の倍音列だけで仄かに長和音由来の音脈を生じてしまう。その音脈を鑑みれば調性から逃れる事はそうそう出来ないとヒンデミットは述べていた訳ですが、ヒンデミット著『作曲家の世界』は恐らく世界中の多くに誤解を招いている向きがあるので、その点の解釈に相容れない人達がヒンデミットの解釈をも歪曲してヒンデミットの方をこき下ろしてしまう連中も居たりするので手に負えません(笑)。

例えば、ヒンデミットが自著『作曲家の世界』「根音バス」(※実際にはⅤ-Ⅰ時に偶成的に生ずるバス=仮定バスから得られる和声的組織への拡大の意味と思われる)について語って居りますが、ラモーの名を引き合いにして既知の和声体系から飛躍したそれを述べている事で、恐らくそれは根音バスの中でも『仮定バス』に括られる事を述べている事に容易に推察が及ぶのでありますが、機能和声しか知らない方が拡大されゆく根音バスという世界観とやらにどのようにして推察が及ぶでありましょうか?

器楽的素養に乏しい読者がそれに目を通した場合、私が前述のカッコ内に括った注釈についての理解がある人というのは恐らく少数になるかと思います。その上で、ラモーに反駁したダランベールというのは、ルソーの音楽観を受け入れている向きがあり、偽終止をも相容れぬ解釈でしか判断せず、ラモーが提示していたそれこそⅤ-Ⅰ時のV度上に生ずる偶成的なバス(※Ⅴ-Ⅰ進行時のV度上のバスにE音やC音が生ずる事)などダランベールは一時転調という風にしか判断していなかったのです。厳格な機能和声的に見れば一時的な調所属の変更という解釈が最もスンナリ腑に落ちたのかもしれませんが、これと同等程度の推察にしか及ばぬ人が、ラモーの仮定バスの真相を語る事ができるのは少数になるでしょう、と述べているのです。

例えば、短三和音は上方倍音列には現れない。だから短和音とは一体どこからその情感を得てきたのか!?として、単純な整数比で表せない短和音構造は「未だに説明を付けられない」などという誤謬を信じてしまう人も多数おりますが、これは結合差音の発見に依って結論が出ています。結合差音と下方倍音列とは全く別物ですのでその辺りも浅薄な知識にて同列に語ってしまわぬ様お願いしたい所です。

「エリーゼのために」とて、その和音外音に妙味があるという所を最も注目するが故にこのように取り上げている訳であります。

というのも、調性を司る音階固有音に逸脱する側に属する非音階固有音(または準音階固有音の可能性)が和音外音という風に現れているという状況に遭遇した時そこに魅力が無ければ、人々はこれまで通り調性に遵守していたでしょうし、下手すれば転調すら視野に入れなかったかもしれません(笑)。ハ長調から見て近親的な調である上属調の音脈、つまりト長調体系を表す、ハ長調からみた三全音の嬰ヘ音の出現。これは11世紀頃にはその出現頻度の高さ故に8つ目の階名としての称号を与えるかどうか!? という議論までされていた位な訳ですからね。その後時を経て二重導音という用法が認知される様になってあらためて認識させられる程の音脈な訳です。

短調の歴史とて、バロックの時代以前がドリア調だった事を思えば、イ短調組織に於いて嬰ヘ音(=F#音)が出現するのは珍しい事ではなくなる訳です。処が、イ短調組織にてF#音というのは、F#音を基にして3度累積型の和音を形成すると往々にして四和音ならF#m7(♭5)であるので、中心軸システムで言うならF#はトニック類であるので腑に落ちないなどと莫迦気た事を抜かす輩もおりますが、これこそ調所属が局所的にイ短調組織がト長調(/ホ短調)組織に転じたという風に捉えられずに、中心軸システムというのを固着化させて見てしまう様な輩も増大する訳ですね。

そりゃそうでしょう。日本語ウィキペディアとて半音階の各音を等価にする時に用いる用語である「ピッチクラス」なんて充てている訳ですから、こりゃ目も当てられないモノですね。日本語ウィキペディアの編集者も中心軸システムとやらを懐疑的に見ているか若しくは理解に及ばない類の者があの様に仕掛けているのでありましょう。概ねアマゾンに蔓延っていたデューク本郷の様な愚かな輩がああいうのを吹聴しているのだと私はにらんでおりますけどね(嗤笑)。処が私はそうした点も憚る事なく発言してしまうモンだから、実際に迷惑被る人達がそれこそ荒唐無稽に映ってしまいかねない私の発言をデューク本郷本人の発言として捉えてしまうのは甚だ迷惑な事でありますので、その辺りは誤解なきようお願いしますね。デューク本郷で検索して来られる方があまりにも多く此方も迷惑しておりますので(嗤)。

こうして話題が本題から逸れてしまいましたが、「和音外音」の分類は先述の通り、池内友次郎とヒンデミット(『作曲の手引』下総皖一訳)とでは先の様な語句の充て方及び分類の差異があった訳です。

とはいえ和音外音という体系は、我々が楽音に対して調性格及び音程が順次進行する事で得られる旋法性から感得されている情緒に由来するもので、そこに登場する和音外音は基本的には「経過音」なのであります。経過音が細かく分類されている物として和音外音を理解されたし。

そうした前提を念頭に置いた上で、ベートーヴェンの命日となる3月26日に、今回の「エリーゼのために」を取り上げるブログ記事にして見てみると、弱起の小節に続いて奏されている嬰ニ音(=D#音)がV度上に現れる「7+」と見る事が可能な音が現れます。またその後に3小節目の先行音として捉える事のできる(先取音の略「a」を充てている)中音(短調上中音)=C音を見れば、和音外音とやらを見付ける事が出来ます。

因みに嬰ニ音は刺繍音で、もっと細かく分類すれば下接刺繍音と呼ばれるものです。加えて先取音(先行音)であるC音はそれはそれ以上細かい分類はできません。この音が次の和音構成音ではない自由な和音外音でしたら(例えば変ロ音とか)逸音(逸行音)と分類される訳です。

※1小節目下拍の [d](3拍目強勢となる16分音符のパルス5つ目の音)は、分散和音としての属和音が七の和音=属七の根拠とする音になりうる訳ですが、先行する音形に(少なくとも強拍&強勢)[d] が生じているならば、その後に [dis] が現れた時の終止音は属七の七度音の上部の隣接音という解釈をする為、その場合は上接刺繍音解釈する事になるものの、「エリーゼのために」のそれ [dis] が下接刺繍音と解釈するのは、属和音に七度音が最初に現れず根音の下に隣接するという解釈であるからです。

という訳でこれらの和音外音を観察すると、V度上で2種の七度音が現れている状況が、前回の記事にて語っていた「増六度+長七度」と同様に考えてしまう様ではいけません。

通常、ジャズ界隈の人達のモード想起というのは、その時点で過去の調性や原調は葬って新たな調性へと一義的な捉え方をします。或る意味では当然の事です。転調が目まぐるしい訳ですから過去の調性をいつまでも引きずってしまったら際限なく音を羅列している状況とも成り得ますので、その場その場の臨機応変さという響きにも聴こえなくもなります。

私は、ジャズに於ても前の調性が余薫となって後続の調性と同居し合う様な世界観の実例を挙げたのです。何故なら、和声感というものがこれ迄以上に発展する為には、既知の和音体系から「予期」し得る音脈を使っているだけでは無意味に等しいからであります。

そう言う意味での対位法的アプローチというのは柔軟な「逸脱」をします。対位法では過去の余薫と現在地の響きと未来への徴候を示唆するそれらが同居している旋律で作られる和声感なのであります。対位法で起る逸脱は調性が一義的に明確に移り変るのではなくコロコロと際限なく移り変る様な物です。ただ、頭はひとつなので、音のせめぎ合いがとても多様に聴こえて来る訳ですね。たった二声の対位法でも複雑に聴こえるというのに。通常なら調性を一義的に捉える聴き方をしているのですから複雑に聴こえるのは当然でもあります。J・S・バッハの凄さが賞賛される理由があらためてお判りになる事でしょう。

扨て、こうしてベートーヴェンの例を出す事が出来て取り敢えずは安堵感に溢れている私でありますが、今回用意した譜例に態々サステイン・ペダル(長音ペダル)記号を載せているのは、ベートーヴェンの時代に、ピアノの長音ペダルが出来上ったのであります。つまり、ベートーヴェンの作品には長音ペダルの使用の有無が作品に見られる訳で、それにて長音ペダルの存在の前なのか後なのか!?という事を判断できるから載せているのです。

サステイン・ペダルって、「余薫」そのものですよね。最も非常に高い音域ではピアノの減衰までをも引き延ばしては呉れませんが、音を伸ばすだけとは異なり、量感や残響感として使うペダルを使う人の巧みさとやらはジャズの多くの人は苦手です。和音の響きそのものが複雑で硬い音が多い為、長音ペダルが生み出す残響として聴こえてしまうそれを忌避するからです。しかし、本当に巧いペダルの使い方が出来る人は、複雑な響きであろうとも量感が増した様に使われる物でもあります。

加えて、「先取り」という点だけを見れば先の様に小節最後にそれこそ「経過的」に現れる使い方というよりもⅤ度上で大膽に使われる次の様な例もあります。シューマン作Op. 21「8つのノヴェレッテ」。こちらは倚行音(倚音)であります。因みに倚音というのは、それ自体にタイを前の小節に伸ばせば「掛留(繋留)」にもなりますので、覚えやすいかもしれません。

こういう風に律儀に一音一音を丁寧に分析する理由は、和音進行や和音に対する和音外音の充て方に対して多義性のある解釈が必要な側面があるという事をあらためて認識する必要があるからですね。それというのも和音進行には、藝大和声は偽終止を是とせぬ教え方でしたので、偽終止や弱進行というものをあらためて見ながら現今社会にどのように取り込まれて行っているのかという部分をも探る上で語っている訳です。

つまり、ドミナント7thコードの多義的な立ち居振る舞いとして理解する事が可能な訳であります。

2015-03-26 22:00