アントキの唄と桃豹 [楽理]

扨て前回も語っていた様に「和音構成音 + 和音外音 = ダイアトニック(ヘプタトニック)」という構造を示していた事は記憶に新しい所と思いますが、今回のブログ記事が示している様に、ジャズ界隈に於ける和音外音の取扱の特徴などを語りつつ、それのメリット/デメリットやらを語る事に。

前回の記事にてデメリットをあらためて挙げるならば、和音表記には生じていない音が「和声的に」附与されている状況で、その音を増六度と捉えずに短七度として捉える事で生じてしまう矛盾を論じていたのであります。本来なら増六度と解釈すべき音を、身近に聴こえるドミナント7thコードの7th音として聴いてしまうクセが付いてしまっている為、A♭△に増6度音が附与されたハーモニー内にて長七度音の横の線が生じる世界観を知らないからこそドミナント7thコードだと思い込んでしまう訳ですね。

なにせ、ドミナント7thコードだと思ってしまえば、短七度と根音との間の音にモードを充てる事など無視すべき状況になってしまいかねません。しかし、そこには本来音が在って良い筈の世界観に、「メジャー・トライアド+増六度」のハーモニーに長七度が附与される事は、既知の「よく知られた」和音体系の存在が邪魔をしてボキャブラリーを制限しているのと同じです。

換言すれば、使い慣れない&聞いた事も無い言葉は使い道も判らないのと同じ様なモノであるので、己の使いやすい方しか選択する事しかできない能力、とも言えるのです。充分に体得できてはいない未熟者であったとしても、それを知るか知らないかでは音楽的素養は全く異なるものでありましょう。

そうした部分を歎息するというよりは、そうした現実が如何に馬鹿らしい事なのか!? という事を実感する事が手っ取り早いと思う訳でこのように述べているのでありますが、今回はディープ・パープルからガラリと趣向を変えてマイケル・フランクスを取り上げてみようかと思います。この振れ幅の大きい所も左近治流だと思っていただければ幸いです。

今回取り上げる曲は数年前にも私がレコメンドしていた事もあるマイケル・フランクスのアルバム『Time Together』収録の「Summer in New York」です。まあ、当時は曲中にペレアス和音が用いられているという事をCD発売直後に真っ先にレコメンドしたつもりだったのですが、ペレアス和音というのはそれほど多用される訳でもないからこそ取り上げた訳です。で、今回も本曲を取り上げて解説していくのでありますが、あらためて語っておきたい事もあるので、このように企図している訳であります。

原曲は此方の方でお聞きになれますが、今回はある一部分のコードを敢えて「変えて」みる事で、そこでの世界観の差異感なども考慮に入れ乍ら語っていこうと思うので、敢えて原曲を摸倣した私のサンプルも用意したのであります。という訳で、若干変更させた私の制作した方にて語っていこうかと思います。

曲の構成は端折っておりますので、イントロ(4小節)イントロ2(4小節)→Aメロ(8小節)→Bメロ(8小節)→B'メロ(9小節)→ブリッジ(ルバート)という流れで作っております。

曲は嬰ト短調。ショパンの幻想即興曲と同じですが、Bパターンは執拗な半音クリシェにて展開されるので調性感は幾度も現れる断片的な一時解決に依って得られる転調感で様変わりして、いつしか原調に戻るという仕組みであります。

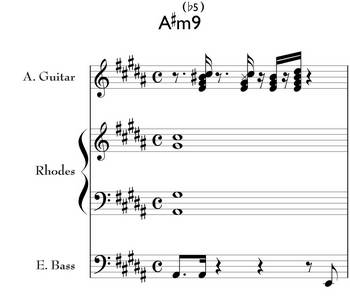

扨て、私が変更したコードは「イントロ2」に現れる「A#m9(♭5)」です。このコードはAメロでも同様パターンとして現れるので、そこでも原曲と変更しているのですが、孰れも変更点はハーフ・ディミッシュコードに長九度音を附与しているのが私のアレンジ。原曲はA#m7(♭5)で構わないのであります。それは何故か!?

私のアレンジのギター・パートに耳を澄ますと、あたかもC音(和音表記上正しくはB#音です)が「経過音」的な感じで使われているかの様に聴こえるかと思います。それは次の譜例でお判りになるかと思います。

ギター・パートの譜例2拍目の16分音符のC#音から16分休符を挟んで3拍目の音はB#音がギターのトップ・ノートとして現れますが(因みにギターとベースは実音より1オクターヴ高く表記されているので、茲でのトップ・ノートとは実際のアンサンブル中での最高音ではありません)、C#音をわざと半音低く変位させた経過的な音に聴こえるかもしれませんが私は態とやっているのです。茲ではA#m9(♭5)から想起し得るモードを充てる事が可能な物として充てているのです。

その理由は、本曲のイントロやAメロで醸し出されているトランペットやボーカルの主旋律は、これらのコードを背景に短調の7度音が導音化する音を奏する(唄う)必要は無いのに、短調の下主音としての(第7音)姿であっても良い筈(和音がG#m9で短七度包含であるにも拘らず)なのに、トランペットや歌は第7音がF##に導音化している訳ですね。

これは以前にも私がA・レイ・フラーがアレンジしたアジムスの「Partido Alto」でのピアノ・ソロでもメロディック・マイナーが恰も充てられている様に聴こえると述べた事と全く同様の例です。もうこれにて複調感は出ておりますし、メロディック・マイナー的な示唆が現れているので、私は敢えて先の和音を用いたのです。しかし原調の嬰ト短調を維持するのであれば、A#音を根音とするならば9th音を短九度のアヴォイド・ノートとする想起の方が自然なのですが、そこを敢えてC#メロディック・マイナーのモードとして「嘯く」のであります。

その違和感は相容れるものなのか!?というのは各自の音楽的素養に依って左右される物です。然し、原曲に愚直になれば卑近な程に短調の香りが強いものです。なぜなら嬰ト短調のトニック・マイナーG#m9から♭VIとなるE△9に進行する事で、ナチュラル6thとは程遠いベッタベタな短調の度合を強めて、和音では下主音で充分なのに主旋律側が導音化する事で弾みを付けている訳ですね。これはベッタベタな香りにわざと手を離れるかのようにして違う世界に弾みをつけようとして更に導音が主音に捕まらないように香りが別に付いてしまったとでも形容し得る情感になっています。

背景の和音とは違う音が経過的乍らも与えられるというのは、これは通常の和声感覚では生じない物でして、こうした「ほんの弾み」で現れる逸脱した音は、どちらかというと対位法で現れる物です。

つまり、主題に対して副旋律を生む際に、原調の5度上に移旋した音脈を使うという其れと同様の動機を忍ばせているのです。対位法的な、主題に後れて入って来るのとは別に、調域をその様に選択して彩りを増している訳ですが、対位法をやった人でないとこうした調域の「滲み」の感覚は机の上だけでは判りにくいかもしれません。さらに、私のアプローチが対位法にヒントを得ているからといって、その実アレンジが対位法として成立しているのでは全くありませんので、その辺りを誤解なく読み進めて欲しい所です。次の譜例を見るとそれが少し判り易いかもしれません。

この譜例では原調としてG#を根音とする和声的短音階を基にして想起しています。そこで5度上の調域を「想起」するならばD#音を根音とする5度上の調域を想起すれば対位法からのヒントに基づくやり方になるのですが、抑も原曲は原調をも嘯いているので、原調の調域を摸倣する側の調域として捉えます。つまり、私はG#ハーモニック・マイナーに対してC#メロディック・マイナーを充てているのですが、C#側を基調と見做し、そのG#はその五度上と主従関係を逆に見ているので、対位法のそれとは若干異なります。アイデアは得ているのですが。

扨て、四度/五度違いの調域が併存し乍らも、それらの調域から得られる音を3度音程で積み上げると、先の譜例の様に上声部にC#メロディック・マイナーを維持させた物として併存する事が、どのような差異感を生むのかがお判りかと思います。

茲では判り易いように下声部のG#音からスタートしているので、上声部はそれにつられて嬰ロ音(B#音)がのっけから生じますが、下声部(G#ハーモニック・マイナー)の歩を進めると、短調のIII度として本位ロ音(B音)が現れます。つまり、本位ロ音と嬰ロ音との「逡巡」が起る様になります(同様に嬰ヘと重嬰ヘの逡巡も起ります)。和声的にはこれらのコードはどちらかしか使えない音ですが、多声的なアプローチを採ると、背景の和声に拘らず「横の線として」逸脱を示唆する体系が生ずる事になる訳です。

対位法、特に真正フーガというのは先行句に対して応答するのは五度上の調域を使って(つまり応答句は五度上という属調の音脈を使う)構築する技法でありますが、そうした所にヒントを得ているという事だけで、対位法で作られているという事ではありません。しかし対位法というのはそれが十二音の対位法であろうが二声の対位法であろうが、純然たる対位法の醍醐味は、たった二声でも音脈が拡大していく事なので、こうした所に多くのヒントはあると思います。そうして今一度ジェントル・ジャイアントの「Design」やら「Black Cat」を振り返ると、対位法の妙味が能く理解できるでしょうし、同様にジェントル・ジャイアントの「Talybont」は小規模なフーガと呼べるフガート形式にもなっている事が判るかと思います。

話がプログレの方へ逸れそうになりましたが、つまり、「投影法」の一部(テトラコルドを投影させるだけで充分)としてアプローチするだけでも、メロディック・マイナーに近似する音形を得られる事は以前にもやりましたから、背景の和音とは全く別の「埒外」とも思える様な音脈をも拾って来れるのを、マイケル・フランクスの場合は短調の強い牽引力を持つ余薫を利用し乍ら主旋律では和音が描く体系とは異なる音脈をサラリと変形させて使っている、という事を利用して、私もそこで大膽に和音を変えたのであります。

大膽とは雖も、ハーフ・ディミニッシュ・コードに本位九度音として想起する音を付すだけでこれだけ変るのか!?という事を感じ取って貰い度いが故の事なんですけどね(笑)。

折角なので今回作った「Summer in New York」のサンプルの続きを解説する事にしましょう。例えばBパターンに入って2つ目の和音「B♭aug/C aug」という表記は、C7(9、#11) omit5と同様でもあります。然し、オルタード・テンションやドミナント7thコードの類は完全5度音が限定進行音ではないというそれから自由度の高い音として省略しても可能という所から、和音の響きを重くしない為に能く省略される物です。しかし、ジャズというのはその5度音を敢えて省略せずに完全5度音と♭13th音で生じる短二度/長七度や、完全5度音と#11th音で生ずる短二度/長七度の音を好むのも醍醐味の一つでもあります。その重さを忌避するのはポップスがジャズ系の和音流用に伴い乍ら省略するというのならまだしも、ジャズで消極的に利用となると、その省略され得る音を主旋律やらが使っていたりする可能性の方が高いと言える状況でありましょう。

しかし、和音としての在り方で、和音の根幹を成す完全音程が無い状況であらば私はこうしてポリ・コードの表記を充てているのであります。C音から見た完全五度音があればこういう表記はしません。然し乍らモードが完全5度音の出来をも許さない特殊なモードにて5度音が半音変位してしまってそこにオルタレーション化したドミナント7thコードが生じている時は私とてドミナント7thコード流に表記をきちんとします。それを敢えてしないのは、完全音程の無い和音ならばそれは増/減いずれかの和音になる訳ですから、その表記で充分なのであり、モード嵌当にも自由度が増すのです。勿論思慮の深いモード想起を必要としますが(笑)。

その後のBM7(9, 13)→Fm9(11)という三全音進行というのは、曲中最も明澄感の晴れ晴れとした情景変化であります。三全音進行とは雖も後続のFm9(11)を「平行」関係で見れば、長和音の出来はF音の3度上に見る事が出来るのでありますからそうなるとA♭音を根音とする方にも目を向ける事ができます。そうすると先行和音B音から短三度下行した進行に近しい物とも見る事が可能でもあります。

松本民之助は嘗て自著『作曲技法』に於いて長短三度の上行/下行の転調を「突然転調」という名称を充てて詳細に語っていたものでした。「長短三度」の「上下」への転調というのがキモで、それらの美しさを語っているのです。ジャズで言うならばコルトレーン・チェンジの二全音/四全音進行も結局は「長三度上下」の転調と等しいのです。

その三全音進行の直後に現れる「E7(#9、#11)」も、是亦華を添える美しいオルタード・テンションであります。♯9thと#11thという所が実に良い。それでいて私がドミナント7thコード形の表記にしているのはのは「完全音程」が坐すからでありますね。

E♭m9は同主調への転調という風に映る訳で、ここがパターン的には「B’(Bダッシュ)」と形容し得る部分でありますが、ここからも半音クリシェは執拗に続けれており、美しいものです。

このパターンで特徴的なのはB△/C△というペレアスが現れる事ですね。しかもマイケル・フランクスはA#音を唄う訳ですから、「和声的」に言えばB△7/C△と同様なのです。あらためて語っておきますが、単なる和音標記と、アンサンブル一括りを和声的に構えて判断した時の音というのは違うものですから、コード表記が和声感の全てでは決して無いというのは私の例だけでなくジャズ/ポピュラー界隈の流儀である事は念頭に置いておかなくてはいけない部分であるので細心の注意を払う点でもあります。

ペレアス和音→ⅡオンⅤ(F#m7/B)の後には何やら見慣れない「B♭mM9(#11)」という和音が出て来ます。この和音は、アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲の説明と應用』にて紹介される和音でもありまして、曲解すればこれは「マイナーのペレアス」とも呼べる物でもあり、つまり基底にB♭マイナー・トライアド、上声部にAマイナー・トライアドという構造でもある訳です。私の周囲でのローカルな呼び方で「マイナーのペレアス」と呼ぶ事もありますが、これについて特に名称など与えられているのは少なくとも私は知りません。また「マイナーのペレアス」と呼ぶ必要も無いと思われますし、私が慫慂している訳ではありません。とはいえ、この和音は既に100年以上も前にハルが著している事なので、一般的ではないものの、構造的な部分をきちんと把握した上で響きを体得できれば宜しいのではないかと思える和音であります。

マーク・レヴィンのジャズ・セオリーではエレクトラ・コードやペレアス等を仄めかす和音がレコメンドされておりますが、単に簡略化されて紹介されているに過ぎず、そうしたコードの出自や歴史について詳悉に述べられてはおりませんので注意されたい所。但し、そうした側面しか知らない人にすれば、異端なポリ・コードの方面ですらも充分な程の栄養になるのでしょうが、いかんせん追究と文章量は余りに乏しく、マーク・レヴィンのそれらに単純に乗っかってしまう連中など、それを体得しようとも「剽窃」に終ってしまうだけではないかと思います。

ドビュッシーのペレアスとメリザンドストラヴィンスキーややリヒャルト・シュトラウスやラヴェルは勿論、アーサー・イーグルフィールド・ハルやケクランを拾って来るのは、ジャズしか目に入っていなければ難しいかもしれませんし、ジャズにしか目を向けていない輩はそうした近代の西洋音楽の大家達に憧憬の念も抱いていないのではなかろうかとも思う事しきり。

ジャズの連中からすれば、西洋音楽の人間達に手解きされて育った訳ではないままに、近代の大家達と同様の和声感に辿り着いた人達だって少なくない訳ですから、自身の感覚だけで手繰り寄せたその感覚を自負する気持ちがあるのは理解できますが、それは大海を知らないだけでもあるのです。ジャズという音楽の前に何があったか!?それが判れば、自身の感覚だけで行き着いた物であっても、先人達がそこに行き着かなかった訳が無いのです。本来なら微分音が発達しても良かったジャズは、ピアノの表現力の前に打ち負かされ、結局微分音などソリストの「訛り」の様な程度に収まるイントネーションにしか展開できずに鍵盤の表現に飲み込まれてしまっているのが関の山。複調も拏攫出来ずに一義的にドミナント7thコードの進行感の勾配だけに有り難がる「なんちゃってジャズ屋」が一所懸命ツーファイヴを獲得している事のなんと涙ぐましい事か。

半世紀前のジャズメンに今も有り難がるのが判るってぇモンです。ロックとて旧来からの巨人達にしか肖れないのが現状ですからね(笑)。西洋音楽をきちんと相容れたプログレッシヴ・ロックの方がきちんと評価を得ているのは、決して偶然ではないでしょう。社会的にどれだけ反体制的になろうとも、音楽に背いてはいけないという事の証左でしょうね。

とまあこういう風に少々辛辣になってしまうのも、ジャズ/ポピュラー界隈の楽理面が過剰なまで整備されてしまった事で紋切り型になってしまった事を歎いているからなのですね。本当ならジャズはもっと柔軟に発展するべきだったのですが、例えば前回のディープ・パープルの「Smoke on the Water」で引き合いに出したそれも、増六度+長七度の旋法を蔭に潜んでいる事を、眼前の増六度の響きがドミナント7thコード由来の短七度音と同義音程として聴こえてしまう為に和音ありきの体系から手っ取り早いモード想起を充ててしまう陥穽に多くのジャズメンが気付いていないであろうという悲しき現実を挙げて歎いていた訳でありまして、よもや、「ジャズが紋切り型対応になってどーすんの!?」とすら思えてしまう訳ですね。

それに加えて、響きがドミナント7thコード由来と同じに聴こえるからといってモード想起を見誤るな! と私は声高に言いたい訳であります。ですから茲の所、ドミナント7thコードの多義的なそれを取扱っていた訳ですね。きちんと意図は捉えていただきたいと思う事しきり。

今回も亦好例を挙げておこうと思うのですが、ヘンリー・マンシーニの「ピンクパンサーのテーマ」です。

このテーマ曲の素晴しい音で奏されるテナー・サキソフォン奏者は誰なんだろう!?と疑問を持ちTwitter上で訊ねてみたら、私のフォロワーさんの一人であるヴィオラ・ダ・ガンバ奏者の須藤岳史さんからプラス・ジョンソンだという事をお教えいただきまして、あらためてTwitterの魅力と共に須藤さんには感謝しているのですが、そうしたSNSの醍醐味は本来の音楽の魅力を伝えるにあたって更なる興味深い側面を報せて呉れるのでもありますね。

今回私が「ピンク・パンサーのテーマ」を取り上げる理由は、ブルー音度、つまりブルー・ノートの中でも最もブルー・ノートであろう響きである「ブルー5度」を用いている曲の代表格でもあるからです。ロック方面が「Smoke on the Water」でもあり、ジャズ/シネマ系の代表格がそれ、という事で、両者の音楽とはジャンルや出て来る音も表面的にこそ全然違いますが、音楽の骨格部分というのは共通したものがある、という訳ですね。まあ音律として共通しているのだからそれを言ってしまえば大概の音楽はジャンルは違えど共通なのでしょうが(笑)。

まあ、そんな偉そうな事を抜かそうとも私が手許にあるヘンリー・マンシーニの音源など先の様なベスト盤でしかなく(嗤笑)、しかも曲毎やらの詳細なクレジットなど明記されていないという、私の手にしているヘンリー・マンシーニに関する情報などそんな程度のものでしかないのですが、音から得られる情報量というのは少なくとも聴き込んでナンボと思っているのです。とはいえ私の場合は音以外の情報というのは時として本質への理解を曲解するファクターの一つでもある事を避けているので、アーティスト周辺の情報というのは疎かったりするものでもあるので、その辺りはご容赦いただきたい所です。

扨て次の譜例を見ると、ホ短調(=Em)である曲なのに曲冒頭の啓示となる特異な和音は変ロ音を付した和音が奏されます。これを聴くだけでピンク・パンサーのテーマのそれと判る重要な啓示は変ロ音が重要な示唆だという事を示しているのですね。

扨て、テーマに入って最初の「オルタレーション」を伴う部分は、コード表記にすると「C7」となる部分です。この際リードのサキソフォンは本位ロ音から下行変位で変ロ音に入る訳ですが、C7に入った時に余薫としての本位ロ音は相容れぬ、つまり、変ロ音は7度音であって良い音という響きを以て我々の耳に届きます。変ロ音というホ短調での三全音、これが最も重要な提示であり、ここから「対」となるオルタレーションを更にマンシーニは用いてきます。

それが次の、和音表記的には「F7(9)」でありますが、茲では実際にはF7というドミナント7thコード由来の7度音=E♭音と解釈するのは浅はかであります。茲ではリードのサキソフォンが本位ホ音→嬰ニ音として入って来るのが適確でありまして、茲では余薫としてのホ音を相容れるタイプの響きなのです。つまり、オルタレーションとして聴こえて来る音はE音から下方変位のオルタレーションではなく、下向順次進行となる嬰ニ音へ動くという物で、この嬰ニ音は決してF音を根音とする和音由来の7度音ではなく6度音となり、それは増六度の音なのです。

1度目のテーマでは長九度音は附与されていないので、響き的には「F7」として最初は聴こえるでしょう。2回目は長属九的に聴こえますが、「的」としているのは実際にはドミナント7thコードとして私は括っていないからです。属七タイプの和音と同義音程を持つ別の解釈をすべきコードであり、この別解釈としての和音は何らかのコードのタイプとして体系化はされておりません。

こうした例というのは、実際にはもっと沢山あるはずです。つまり、従来の考え方(ドミナント7thコードを基準とする見方)であれば、短七度音と長七度音が同居するかのような音、それは本当は増六度+長七度のモードを想起する必要がある、という見立てを必要とする音楽はもっとあるであろう、という事です。

実際、一部のジャズにはそうした音を使っている演奏は幾つもあります。処が和音や理論体系が従来のドミナント7thコード表記ばかりを是としてしまっている所に乗っけた解釈ばかりをするので、それらの注目すべきプレイが、単なる経過音やら装飾音的な扱いとして理解されがちで、重要なプレイとして重し付けをする事なく、楽理体系に埋没してしまっているんですね。きちんと耳を澄ませば、その余薫と和音から奏される実音から生ずる両方の世界観の重要性が判る筈なんですが、机の上だけで考える音楽は余薫という残り香など眼も呉れず、漂着する和音に行き当たりばったりという対応をするかの様に対応してしまうのがその後のジャズの悪癖となってしまっているのです。

無論、テンポやコード・チェンジも目まぐるしく速く移り変るジャズのそれに適宜対応してきた流れから、余薫を捨てて目まぐるしい転調感から辿って来たというのもあるでしょう。しかし聴き手の多くが余薫を捨てた転調感という感覚を持ってしまった為に、多義的な響きを持っている筈のハード・バップすらも単なる転調という風な解釈で聞いてしまう感覚に埋没してしまい、いつしかその後生まれるジャズ・フォロワーの奏者にも残り香を捨てた転調感を持ったプレイヤーが生まれてしまったという訳です。

それでも「残り香」の魅力はなんとなくは判っていて、時たま「sus4」として使ったりする程度。しかし七度方面の音の多様さにはまだまだ未成熟なプレイヤーが多いのです。ですから「増六度+長七度」の多様性に気付いていないのも多いですし、マイケル・ブレッカーが何故に七度音に相当する所に四分音を用いてまでクォーター・トーンの変位音を導入していたか!? という事は、マイケル・ブレッカー自身がジャズの可能性を更に発展する為に用いて来た自身の特徴としての振る舞いであった事が窺える事でありましょう。処が、よもや30年以上も経過した曲からも現今のジャズ周辺の連中はそういう所すらも全く拾って来れなくなってしまった拙劣な楽理的素養の前に音楽的感性が全て均されてしまっているという嘆かわしい事実があるのです。

私の謂わんとする事は、楽理的素養のあるジャズメンならきっと判る事でしょう。「増六度+長七度」が似合う状況、それは沢山ある訳ですが、従来のドミナント7thコードとは異なる「+6th」系の和音とでも呼べば良いのか、従来とは異なる表記をどうすれば良いのか!? そういう体系の整備を、私は濱瀬元彦氏や菊地成孔氏にお願いをしたい所であると懇願している訳であります。この人達がきちんと道標になる筈ですし、いつまでも従来の体系を青洟垂らして聴いているだけの連中に示しているだけでは到底ジャズは育たないと思うので、両氏にはそうした新たな理論面の整備なども尽力して欲しい所です。

何故先の両氏に対してそうした期待を寄せるのかというと、少なくともジャズ界隈の理論面に置いて濱瀬元彦氏のそれは目を瞠る物がありますし、例えば近年上梓された岩波書店刊『チャーリー・パーカーの技法』内に於いて「マイナー6th(♭5)」を取扱っていらっしゃるという点など高く評価したい顕著な点でありましょう。この和音構成音は減七(dim7)の和音の構成音と同義音程ではありますが、減七は7度であり、マイナー6th(♭5)での六度は決して七度ではなく、七度を和音外音としての暗喩がある(背景にそうしたモードを想起する余地がある)事を示唆して呉れているのです。

つまり、こうした示唆は、「この和音の音はdim7だ!」と紋切り型対応で充ててしまうような愚かな連中に対してきちんと道標を指し示している訳です。これ以上の愚か者は居る所には居るものでして、「ディミニッシュ・トライアドはdim7に置き換えてもイイ」などと盲信している輩も居るモンですから、その手の輩が「マイナー6th(♭5)」という和音をきちんと取扱おうなどと夢にも思ったりする事はないでしょう(笑)。ましてやその手の連中が、「増六度+長七度」があっても相応しい音楽の響きを体得している訳もありません(笑)。

菊地氏へに対しては、彼はMassacreの「Killing Time」をカヴァーした時、原曲の四分音ズラした音とピッチ・トランスポーザーでハモらせた音を半音階に鳴らして奏した「実績」があります。聴衆に敢えてそうした提示をした事があります。一方でマイケル・ブレッカーは四分音運指を以てして奏していた過去があります。その様な時代の前後にて訴求力のある同氏が現今社会にてアピールしてほしい点は、聴衆に靡く事なく尖鋭的であってほしい訳です。四分音を伴うのが聴衆への本当の配慮でもありますが、その一方で厳しさを追究して欲しいのです。何も微分音を用いる事が尖鋭的と言っているのではなく、楽理的素養に浅い者ばかりを対象とせずに迎合する事なく新たなジャズの整備の為に楽理面でも整備を急いで欲しいと思う訳です。

こうした動きが起るかどうかは扨置き、従来の「既知の体系」というのは最早古い物でしかないのは確かであると思います。この辺りが2030年位までには整備されると良いのですが、果してどうなることでしょうか。自由度の高い側面として多義的な用法が幾つか生まれて、そこから整備されていくのでしょうけれど。

猶、今回のブログ記事タイトルは、マイケル・フランクスの有名曲のひとつ「アントニオの唄」とアントキの猪木と引っ掛けたモノで特に意味はありません。

前回の記事にてデメリットをあらためて挙げるならば、和音表記には生じていない音が「和声的に」附与されている状況で、その音を増六度と捉えずに短七度として捉える事で生じてしまう矛盾を論じていたのであります。本来なら増六度と解釈すべき音を、身近に聴こえるドミナント7thコードの7th音として聴いてしまうクセが付いてしまっている為、A♭△に増6度音が附与されたハーモニー内にて長七度音の横の線が生じる世界観を知らないからこそドミナント7thコードだと思い込んでしまう訳ですね。

なにせ、ドミナント7thコードだと思ってしまえば、短七度と根音との間の音にモードを充てる事など無視すべき状況になってしまいかねません。しかし、そこには本来音が在って良い筈の世界観に、「メジャー・トライアド+増六度」のハーモニーに長七度が附与される事は、既知の「よく知られた」和音体系の存在が邪魔をしてボキャブラリーを制限しているのと同じです。

換言すれば、使い慣れない&聞いた事も無い言葉は使い道も判らないのと同じ様なモノであるので、己の使いやすい方しか選択する事しかできない能力、とも言えるのです。充分に体得できてはいない未熟者であったとしても、それを知るか知らないかでは音楽的素養は全く異なるものでありましょう。

そうした部分を歎息するというよりは、そうした現実が如何に馬鹿らしい事なのか!? という事を実感する事が手っ取り早いと思う訳でこのように述べているのでありますが、今回はディープ・パープルからガラリと趣向を変えてマイケル・フランクスを取り上げてみようかと思います。この振れ幅の大きい所も左近治流だと思っていただければ幸いです。

今回取り上げる曲は数年前にも私がレコメンドしていた事もあるマイケル・フランクスのアルバム『Time Together』収録の「Summer in New York」です。まあ、当時は曲中にペレアス和音が用いられているという事をCD発売直後に真っ先にレコメンドしたつもりだったのですが、ペレアス和音というのはそれほど多用される訳でもないからこそ取り上げた訳です。で、今回も本曲を取り上げて解説していくのでありますが、あらためて語っておきたい事もあるので、このように企図している訳であります。

原曲は此方の方でお聞きになれますが、今回はある一部分のコードを敢えて「変えて」みる事で、そこでの世界観の差異感なども考慮に入れ乍ら語っていこうと思うので、敢えて原曲を摸倣した私のサンプルも用意したのであります。という訳で、若干変更させた私の制作した方にて語っていこうかと思います。

曲の構成は端折っておりますので、イントロ(4小節)イントロ2(4小節)→Aメロ(8小節)→Bメロ(8小節)→B'メロ(9小節)→ブリッジ(ルバート)という流れで作っております。

曲は嬰ト短調。ショパンの幻想即興曲と同じですが、Bパターンは執拗な半音クリシェにて展開されるので調性感は幾度も現れる断片的な一時解決に依って得られる転調感で様変わりして、いつしか原調に戻るという仕組みであります。

扨て、私が変更したコードは「イントロ2」に現れる「A#m9(♭5)」です。このコードはAメロでも同様パターンとして現れるので、そこでも原曲と変更しているのですが、孰れも変更点はハーフ・ディミッシュコードに長九度音を附与しているのが私のアレンジ。原曲はA#m7(♭5)で構わないのであります。それは何故か!?

私のアレンジのギター・パートに耳を澄ますと、あたかもC音(和音表記上正しくはB#音です)が「経過音」的な感じで使われているかの様に聴こえるかと思います。それは次の譜例でお判りになるかと思います。

ギター・パートの譜例2拍目の16分音符のC#音から16分休符を挟んで3拍目の音はB#音がギターのトップ・ノートとして現れますが(因みにギターとベースは実音より1オクターヴ高く表記されているので、茲でのトップ・ノートとは実際のアンサンブル中での最高音ではありません)、C#音をわざと半音低く変位させた経過的な音に聴こえるかもしれませんが私は態とやっているのです。茲ではA#m9(♭5)から想起し得るモードを充てる事が可能な物として充てているのです。

その理由は、本曲のイントロやAメロで醸し出されているトランペットやボーカルの主旋律は、これらのコードを背景に短調の7度音が導音化する音を奏する(唄う)必要は無いのに、短調の下主音としての(第7音)姿であっても良い筈(和音がG#m9で短七度包含であるにも拘らず)なのに、トランペットや歌は第7音がF##に導音化している訳ですね。

これは以前にも私がA・レイ・フラーがアレンジしたアジムスの「Partido Alto」でのピアノ・ソロでもメロディック・マイナーが恰も充てられている様に聴こえると述べた事と全く同様の例です。もうこれにて複調感は出ておりますし、メロディック・マイナー的な示唆が現れているので、私は敢えて先の和音を用いたのです。しかし原調の嬰ト短調を維持するのであれば、A#音を根音とするならば9th音を短九度のアヴォイド・ノートとする想起の方が自然なのですが、そこを敢えてC#メロディック・マイナーのモードとして「嘯く」のであります。

その違和感は相容れるものなのか!?というのは各自の音楽的素養に依って左右される物です。然し、原曲に愚直になれば卑近な程に短調の香りが強いものです。なぜなら嬰ト短調のトニック・マイナーG#m9から♭VIとなるE△9に進行する事で、ナチュラル6thとは程遠いベッタベタな短調の度合を強めて、和音では下主音で充分なのに主旋律側が導音化する事で弾みを付けている訳ですね。これはベッタベタな香りにわざと手を離れるかのようにして違う世界に弾みをつけようとして更に導音が主音に捕まらないように香りが別に付いてしまったとでも形容し得る情感になっています。

背景の和音とは違う音が経過的乍らも与えられるというのは、これは通常の和声感覚では生じない物でして、こうした「ほんの弾み」で現れる逸脱した音は、どちらかというと対位法で現れる物です。

つまり、主題に対して副旋律を生む際に、原調の5度上に移旋した音脈を使うという其れと同様の動機を忍ばせているのです。対位法的な、主題に後れて入って来るのとは別に、調域をその様に選択して彩りを増している訳ですが、対位法をやった人でないとこうした調域の「滲み」の感覚は机の上だけでは判りにくいかもしれません。さらに、私のアプローチが対位法にヒントを得ているからといって、その実アレンジが対位法として成立しているのでは全くありませんので、その辺りを誤解なく読み進めて欲しい所です。次の譜例を見るとそれが少し判り易いかもしれません。

この譜例では原調としてG#を根音とする和声的短音階を基にして想起しています。そこで5度上の調域を「想起」するならばD#音を根音とする5度上の調域を想起すれば対位法からのヒントに基づくやり方になるのですが、抑も原曲は原調をも嘯いているので、原調の調域を摸倣する側の調域として捉えます。つまり、私はG#ハーモニック・マイナーに対してC#メロディック・マイナーを充てているのですが、C#側を基調と見做し、そのG#はその五度上と主従関係を逆に見ているので、対位法のそれとは若干異なります。アイデアは得ているのですが。

扨て、四度/五度違いの調域が併存し乍らも、それらの調域から得られる音を3度音程で積み上げると、先の譜例の様に上声部にC#メロディック・マイナーを維持させた物として併存する事が、どのような差異感を生むのかがお判りかと思います。

茲では判り易いように下声部のG#音からスタートしているので、上声部はそれにつられて嬰ロ音(B#音)がのっけから生じますが、下声部(G#ハーモニック・マイナー)の歩を進めると、短調のIII度として本位ロ音(B音)が現れます。つまり、本位ロ音と嬰ロ音との「逡巡」が起る様になります(同様に嬰ヘと重嬰ヘの逡巡も起ります)。和声的にはこれらのコードはどちらかしか使えない音ですが、多声的なアプローチを採ると、背景の和声に拘らず「横の線として」逸脱を示唆する体系が生ずる事になる訳です。

対位法、特に真正フーガというのは先行句に対して応答するのは五度上の調域を使って(つまり応答句は五度上という属調の音脈を使う)構築する技法でありますが、そうした所にヒントを得ているという事だけで、対位法で作られているという事ではありません。しかし対位法というのはそれが十二音の対位法であろうが二声の対位法であろうが、純然たる対位法の醍醐味は、たった二声でも音脈が拡大していく事なので、こうした所に多くのヒントはあると思います。そうして今一度ジェントル・ジャイアントの「Design」やら「Black Cat」を振り返ると、対位法の妙味が能く理解できるでしょうし、同様にジェントル・ジャイアントの「Talybont」は小規模なフーガと呼べるフガート形式にもなっている事が判るかと思います。

話がプログレの方へ逸れそうになりましたが、つまり、「投影法」の一部(テトラコルドを投影させるだけで充分)としてアプローチするだけでも、メロディック・マイナーに近似する音形を得られる事は以前にもやりましたから、背景の和音とは全く別の「埒外」とも思える様な音脈をも拾って来れるのを、マイケル・フランクスの場合は短調の強い牽引力を持つ余薫を利用し乍ら主旋律では和音が描く体系とは異なる音脈をサラリと変形させて使っている、という事を利用して、私もそこで大膽に和音を変えたのであります。

大膽とは雖も、ハーフ・ディミニッシュ・コードに本位九度音として想起する音を付すだけでこれだけ変るのか!?という事を感じ取って貰い度いが故の事なんですけどね(笑)。

折角なので今回作った「Summer in New York」のサンプルの続きを解説する事にしましょう。例えばBパターンに入って2つ目の和音「B♭aug/C aug」という表記は、C7(9、#11) omit5と同様でもあります。然し、オルタード・テンションやドミナント7thコードの類は完全5度音が限定進行音ではないというそれから自由度の高い音として省略しても可能という所から、和音の響きを重くしない為に能く省略される物です。しかし、ジャズというのはその5度音を敢えて省略せずに完全5度音と♭13th音で生じる短二度/長七度や、完全5度音と#11th音で生ずる短二度/長七度の音を好むのも醍醐味の一つでもあります。その重さを忌避するのはポップスがジャズ系の和音流用に伴い乍ら省略するというのならまだしも、ジャズで消極的に利用となると、その省略され得る音を主旋律やらが使っていたりする可能性の方が高いと言える状況でありましょう。

しかし、和音としての在り方で、和音の根幹を成す完全音程が無い状況であらば私はこうしてポリ・コードの表記を充てているのであります。C音から見た完全五度音があればこういう表記はしません。然し乍らモードが完全5度音の出来をも許さない特殊なモードにて5度音が半音変位してしまってそこにオルタレーション化したドミナント7thコードが生じている時は私とてドミナント7thコード流に表記をきちんとします。それを敢えてしないのは、完全音程の無い和音ならばそれは増/減いずれかの和音になる訳ですから、その表記で充分なのであり、モード嵌当にも自由度が増すのです。勿論思慮の深いモード想起を必要としますが(笑)。

その後のBM7(9, 13)→Fm9(11)という三全音進行というのは、曲中最も明澄感の晴れ晴れとした情景変化であります。三全音進行とは雖も後続のFm9(11)を「平行」関係で見れば、長和音の出来はF音の3度上に見る事が出来るのでありますからそうなるとA♭音を根音とする方にも目を向ける事ができます。そうすると先行和音B音から短三度下行した進行に近しい物とも見る事が可能でもあります。

松本民之助は嘗て自著『作曲技法』に於いて長短三度の上行/下行の転調を「突然転調」という名称を充てて詳細に語っていたものでした。「長短三度」の「上下」への転調というのがキモで、それらの美しさを語っているのです。ジャズで言うならばコルトレーン・チェンジの二全音/四全音進行も結局は「長三度上下」の転調と等しいのです。

その三全音進行の直後に現れる「E7(#9、#11)」も、是亦華を添える美しいオルタード・テンションであります。♯9thと#11thという所が実に良い。それでいて私がドミナント7thコード形の表記にしているのはのは「完全音程」が坐すからでありますね。

E♭m9は同主調への転調という風に映る訳で、ここがパターン的には「B’(Bダッシュ)」と形容し得る部分でありますが、ここからも半音クリシェは執拗に続けれており、美しいものです。

このパターンで特徴的なのはB△/C△というペレアスが現れる事ですね。しかもマイケル・フランクスはA#音を唄う訳ですから、「和声的」に言えばB△7/C△と同様なのです。あらためて語っておきますが、単なる和音標記と、アンサンブル一括りを和声的に構えて判断した時の音というのは違うものですから、コード表記が和声感の全てでは決して無いというのは私の例だけでなくジャズ/ポピュラー界隈の流儀である事は念頭に置いておかなくてはいけない部分であるので細心の注意を払う点でもあります。

ペレアス和音→ⅡオンⅤ(F#m7/B)の後には何やら見慣れない「B♭mM9(#11)」という和音が出て来ます。この和音は、アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲の説明と應用』にて紹介される和音でもありまして、曲解すればこれは「マイナーのペレアス」とも呼べる物でもあり、つまり基底にB♭マイナー・トライアド、上声部にAマイナー・トライアドという構造でもある訳です。私の周囲でのローカルな呼び方で「マイナーのペレアス」と呼ぶ事もありますが、これについて特に名称など与えられているのは少なくとも私は知りません。また「マイナーのペレアス」と呼ぶ必要も無いと思われますし、私が慫慂している訳ではありません。とはいえ、この和音は既に100年以上も前にハルが著している事なので、一般的ではないものの、構造的な部分をきちんと把握した上で響きを体得できれば宜しいのではないかと思える和音であります。

マーク・レヴィンのジャズ・セオリーではエレクトラ・コードやペレアス等を仄めかす和音がレコメンドされておりますが、単に簡略化されて紹介されているに過ぎず、そうしたコードの出自や歴史について詳悉に述べられてはおりませんので注意されたい所。但し、そうした側面しか知らない人にすれば、異端なポリ・コードの方面ですらも充分な程の栄養になるのでしょうが、いかんせん追究と文章量は余りに乏しく、マーク・レヴィンのそれらに単純に乗っかってしまう連中など、それを体得しようとも「剽窃」に終ってしまうだけではないかと思います。

ドビュッシーのペレアスとメリザンドストラヴィンスキーややリヒャルト・シュトラウスやラヴェルは勿論、アーサー・イーグルフィールド・ハルやケクランを拾って来るのは、ジャズしか目に入っていなければ難しいかもしれませんし、ジャズにしか目を向けていない輩はそうした近代の西洋音楽の大家達に憧憬の念も抱いていないのではなかろうかとも思う事しきり。

ジャズの連中からすれば、西洋音楽の人間達に手解きされて育った訳ではないままに、近代の大家達と同様の和声感に辿り着いた人達だって少なくない訳ですから、自身の感覚だけで手繰り寄せたその感覚を自負する気持ちがあるのは理解できますが、それは大海を知らないだけでもあるのです。ジャズという音楽の前に何があったか!?それが判れば、自身の感覚だけで行き着いた物であっても、先人達がそこに行き着かなかった訳が無いのです。本来なら微分音が発達しても良かったジャズは、ピアノの表現力の前に打ち負かされ、結局微分音などソリストの「訛り」の様な程度に収まるイントネーションにしか展開できずに鍵盤の表現に飲み込まれてしまっているのが関の山。複調も拏攫出来ずに一義的にドミナント7thコードの進行感の勾配だけに有り難がる「なんちゃってジャズ屋」が一所懸命ツーファイヴを獲得している事のなんと涙ぐましい事か。

半世紀前のジャズメンに今も有り難がるのが判るってぇモンです。ロックとて旧来からの巨人達にしか肖れないのが現状ですからね(笑)。西洋音楽をきちんと相容れたプログレッシヴ・ロックの方がきちんと評価を得ているのは、決して偶然ではないでしょう。社会的にどれだけ反体制的になろうとも、音楽に背いてはいけないという事の証左でしょうね。

とまあこういう風に少々辛辣になってしまうのも、ジャズ/ポピュラー界隈の楽理面が過剰なまで整備されてしまった事で紋切り型になってしまった事を歎いているからなのですね。本当ならジャズはもっと柔軟に発展するべきだったのですが、例えば前回のディープ・パープルの「Smoke on the Water」で引き合いに出したそれも、増六度+長七度の旋法を蔭に潜んでいる事を、眼前の増六度の響きがドミナント7thコード由来の短七度音と同義音程として聴こえてしまう為に和音ありきの体系から手っ取り早いモード想起を充ててしまう陥穽に多くのジャズメンが気付いていないであろうという悲しき現実を挙げて歎いていた訳でありまして、よもや、「ジャズが紋切り型対応になってどーすんの!?」とすら思えてしまう訳ですね。

それに加えて、響きがドミナント7thコード由来と同じに聴こえるからといってモード想起を見誤るな! と私は声高に言いたい訳であります。ですから茲の所、ドミナント7thコードの多義的なそれを取扱っていた訳ですね。きちんと意図は捉えていただきたいと思う事しきり。

今回も亦好例を挙げておこうと思うのですが、ヘンリー・マンシーニの「ピンクパンサーのテーマ」です。

このテーマ曲の素晴しい音で奏されるテナー・サキソフォン奏者は誰なんだろう!?と疑問を持ちTwitter上で訊ねてみたら、私のフォロワーさんの一人であるヴィオラ・ダ・ガンバ奏者の須藤岳史さんからプラス・ジョンソンだという事をお教えいただきまして、あらためてTwitterの魅力と共に須藤さんには感謝しているのですが、そうしたSNSの醍醐味は本来の音楽の魅力を伝えるにあたって更なる興味深い側面を報せて呉れるのでもありますね。

今回私が「ピンク・パンサーのテーマ」を取り上げる理由は、ブルー音度、つまりブルー・ノートの中でも最もブルー・ノートであろう響きである「ブルー5度」を用いている曲の代表格でもあるからです。ロック方面が「Smoke on the Water」でもあり、ジャズ/シネマ系の代表格がそれ、という事で、両者の音楽とはジャンルや出て来る音も表面的にこそ全然違いますが、音楽の骨格部分というのは共通したものがある、という訳ですね。まあ音律として共通しているのだからそれを言ってしまえば大概の音楽はジャンルは違えど共通なのでしょうが(笑)。

まあ、そんな偉そうな事を抜かそうとも私が手許にあるヘンリー・マンシーニの音源など先の様なベスト盤でしかなく(嗤笑)、しかも曲毎やらの詳細なクレジットなど明記されていないという、私の手にしているヘンリー・マンシーニに関する情報などそんな程度のものでしかないのですが、音から得られる情報量というのは少なくとも聴き込んでナンボと思っているのです。とはいえ私の場合は音以外の情報というのは時として本質への理解を曲解するファクターの一つでもある事を避けているので、アーティスト周辺の情報というのは疎かったりするものでもあるので、その辺りはご容赦いただきたい所です。

扨て次の譜例を見ると、ホ短調(=Em)である曲なのに曲冒頭の啓示となる特異な和音は変ロ音を付した和音が奏されます。これを聴くだけでピンク・パンサーのテーマのそれと判る重要な啓示は変ロ音が重要な示唆だという事を示しているのですね。

扨て、テーマに入って最初の「オルタレーション」を伴う部分は、コード表記にすると「C7」となる部分です。この際リードのサキソフォンは本位ロ音から下行変位で変ロ音に入る訳ですが、C7に入った時に余薫としての本位ロ音は相容れぬ、つまり、変ロ音は7度音であって良い音という響きを以て我々の耳に届きます。変ロ音というホ短調での三全音、これが最も重要な提示であり、ここから「対」となるオルタレーションを更にマンシーニは用いてきます。

それが次の、和音表記的には「F7(9)」でありますが、茲では実際にはF7というドミナント7thコード由来の7度音=E♭音と解釈するのは浅はかであります。茲ではリードのサキソフォンが本位ホ音→嬰ニ音として入って来るのが適確でありまして、茲では余薫としてのホ音を相容れるタイプの響きなのです。つまり、オルタレーションとして聴こえて来る音はE音から下方変位のオルタレーションではなく、下向順次進行となる嬰ニ音へ動くという物で、この嬰ニ音は決してF音を根音とする和音由来の7度音ではなく6度音となり、それは増六度の音なのです。

1度目のテーマでは長九度音は附与されていないので、響き的には「F7」として最初は聴こえるでしょう。2回目は長属九的に聴こえますが、「的」としているのは実際にはドミナント7thコードとして私は括っていないからです。属七タイプの和音と同義音程を持つ別の解釈をすべきコードであり、この別解釈としての和音は何らかのコードのタイプとして体系化はされておりません。

こうした例というのは、実際にはもっと沢山あるはずです。つまり、従来の考え方(ドミナント7thコードを基準とする見方)であれば、短七度音と長七度音が同居するかのような音、それは本当は増六度+長七度のモードを想起する必要がある、という見立てを必要とする音楽はもっとあるであろう、という事です。

実際、一部のジャズにはそうした音を使っている演奏は幾つもあります。処が和音や理論体系が従来のドミナント7thコード表記ばかりを是としてしまっている所に乗っけた解釈ばかりをするので、それらの注目すべきプレイが、単なる経過音やら装飾音的な扱いとして理解されがちで、重要なプレイとして重し付けをする事なく、楽理体系に埋没してしまっているんですね。きちんと耳を澄ませば、その余薫と和音から奏される実音から生ずる両方の世界観の重要性が判る筈なんですが、机の上だけで考える音楽は余薫という残り香など眼も呉れず、漂着する和音に行き当たりばったりという対応をするかの様に対応してしまうのがその後のジャズの悪癖となってしまっているのです。

無論、テンポやコード・チェンジも目まぐるしく速く移り変るジャズのそれに適宜対応してきた流れから、余薫を捨てて目まぐるしい転調感から辿って来たというのもあるでしょう。しかし聴き手の多くが余薫を捨てた転調感という感覚を持ってしまった為に、多義的な響きを持っている筈のハード・バップすらも単なる転調という風な解釈で聞いてしまう感覚に埋没してしまい、いつしかその後生まれるジャズ・フォロワーの奏者にも残り香を捨てた転調感を持ったプレイヤーが生まれてしまったという訳です。

それでも「残り香」の魅力はなんとなくは判っていて、時たま「sus4」として使ったりする程度。しかし七度方面の音の多様さにはまだまだ未成熟なプレイヤーが多いのです。ですから「増六度+長七度」の多様性に気付いていないのも多いですし、マイケル・ブレッカーが何故に七度音に相当する所に四分音を用いてまでクォーター・トーンの変位音を導入していたか!? という事は、マイケル・ブレッカー自身がジャズの可能性を更に発展する為に用いて来た自身の特徴としての振る舞いであった事が窺える事でありましょう。処が、よもや30年以上も経過した曲からも現今のジャズ周辺の連中はそういう所すらも全く拾って来れなくなってしまった拙劣な楽理的素養の前に音楽的感性が全て均されてしまっているという嘆かわしい事実があるのです。

私の謂わんとする事は、楽理的素養のあるジャズメンならきっと判る事でしょう。「増六度+長七度」が似合う状況、それは沢山ある訳ですが、従来のドミナント7thコードとは異なる「+6th」系の和音とでも呼べば良いのか、従来とは異なる表記をどうすれば良いのか!? そういう体系の整備を、私は濱瀬元彦氏や菊地成孔氏にお願いをしたい所であると懇願している訳であります。この人達がきちんと道標になる筈ですし、いつまでも従来の体系を青洟垂らして聴いているだけの連中に示しているだけでは到底ジャズは育たないと思うので、両氏にはそうした新たな理論面の整備なども尽力して欲しい所です。

何故先の両氏に対してそうした期待を寄せるのかというと、少なくともジャズ界隈の理論面に置いて濱瀬元彦氏のそれは目を瞠る物がありますし、例えば近年上梓された岩波書店刊『チャーリー・パーカーの技法』内に於いて「マイナー6th(♭5)」を取扱っていらっしゃるという点など高く評価したい顕著な点でありましょう。この和音構成音は減七(dim7)の和音の構成音と同義音程ではありますが、減七は7度であり、マイナー6th(♭5)での六度は決して七度ではなく、七度を和音外音としての暗喩がある(背景にそうしたモードを想起する余地がある)事を示唆して呉れているのです。

つまり、こうした示唆は、「この和音の音はdim7だ!」と紋切り型対応で充ててしまうような愚かな連中に対してきちんと道標を指し示している訳です。これ以上の愚か者は居る所には居るものでして、「ディミニッシュ・トライアドはdim7に置き換えてもイイ」などと盲信している輩も居るモンですから、その手の輩が「マイナー6th(♭5)」という和音をきちんと取扱おうなどと夢にも思ったりする事はないでしょう(笑)。ましてやその手の連中が、「増六度+長七度」があっても相応しい音楽の響きを体得している訳もありません(笑)。

菊地氏へに対しては、彼はMassacreの「Killing Time」をカヴァーした時、原曲の四分音ズラした音とピッチ・トランスポーザーでハモらせた音を半音階に鳴らして奏した「実績」があります。聴衆に敢えてそうした提示をした事があります。一方でマイケル・ブレッカーは四分音運指を以てして奏していた過去があります。その様な時代の前後にて訴求力のある同氏が現今社会にてアピールしてほしい点は、聴衆に靡く事なく尖鋭的であってほしい訳です。四分音を伴うのが聴衆への本当の配慮でもありますが、その一方で厳しさを追究して欲しいのです。何も微分音を用いる事が尖鋭的と言っているのではなく、楽理的素養に浅い者ばかりを対象とせずに迎合する事なく新たなジャズの整備の為に楽理面でも整備を急いで欲しいと思う訳です。

こうした動きが起るかどうかは扨置き、従来の「既知の体系」というのは最早古い物でしかないのは確かであると思います。この辺りが2030年位までには整備されると良いのですが、果してどうなることでしょうか。自由度の高い側面として多義的な用法が幾つか生まれて、そこから整備されていくのでしょうけれど。

猶、今回のブログ記事タイトルは、マイケル・フランクスの有名曲のひとつ「アントニオの唄」とアントキの猪木と引っ掛けたモノで特に意味はありません。

2015-03-24 13:00