基底音の取扱い [楽理]

ドミナント7thコードの取扱いは数ある和音群の中でもとりわけ変位音(=オルタレーション)の多様性があるため、所謂オルタード・テンションに遭遇する事はとても多いかと思います。

複雑で重畳しい音程組織の多くの和音は、概ねオルタード・テンションを含んだドミナント7thコードの断片を見付ける事が可能ですが、存在しない音を見つけて来てまで某かのドミナント7thコードに属するものと一義的に考えてしまうような事は避けなければなりません。

然し乍ら、例えばBdimM7という英名B - D - F - A#という構成音の和音があったとします。アンサンブル全体でこの4音しか奏されていなければ和音は確かに「BdimM7」でありますが、概ねディミニッシュ・メジャー7thというのはG7(#9)の断片やB♭7(♭9)の断片だったりと、何らかのオルタード・ドミナント7thの面影を感じてしまうものです。勿論独立体系のディミニッシュ・メジャー7thの体もありますが、大抵の場合は和音を位置付ける根音バスを見付けて来られなかった事で出現するケースだったりするものです。

※dimM7をオルタード・テンション含有タイプのドミナント7th系のコードとしての断片ではなく、独立体系としてのdimM7をポリ・コードとして使う例は過去に、ジェントル・ジャイアントのアルバム『Acquirring the Taste』収録の「Black Cat」の例を取り上げているので、ブログ内検索をかけていただければお判りになるでしょう。

というのも、dimM7という和音を使ったとしても、その和音に附随する旋律が某かのドミナント7thコード系の香りを感じさせる物が多かったりするので、根音バスを見付けて来られなかった物なのか、或いは意図しているものなのか!?という違いを汲み取る様になるには一定以上の和声感の熟達度が高まっている必要があります。

処が、和声の熟達度という個人のその練達具合が、ドミナント7thという和音の「引力」を利用しただけで育ってしまった音楽的な素養を持つ人は決して少なくありません。多義的なドミナント7thコードの体を求めている所で、強力な磁場を持つ一義的なドミナント7thコードの香りを持って来てしまう輩が居たりするのです。こういう感覚に陥ってしまっている人はドミナント7thコード上に出現する本位九度の音よりもオルタレーションした九度つまり「♭9・#9th」の方の響きを好んでいたりする偏向度が強く現れるのも顕著な所であり、つまり、調性感から脱し切れていない側にあるドミナント7thコードの捉え方をしてしまう類の人であるという事を露呈してしまうのです。

多義的なドミナント7thコードの香りに馴れた人は、強い磁場である四度進行的動作よりも、パラレル・モーションという平行を匂わすそぶりの進行や、ドミナント7thをそれこそ四度進行をしないブルージィーな類の、中心音の採り方一つで多様なドミナント7thコードを使う感性が非常に際立って発達して来るものなのです。

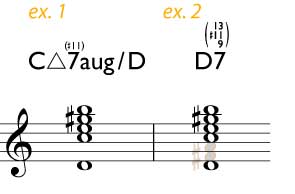

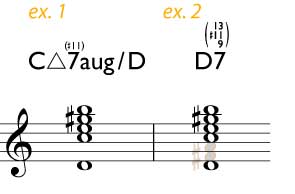

では次の例のex.1、2を見て貰う事にしましょう。ex.1で登場するC△7(#11)aug/Dは文字通り2度ベースという分数コードを示すものです。しかし、基底音のD音と上声部のC音との間に、本来存在する必要のないF#音とA音を見出して、恰もex.2の様にドミナント7thコードを基とする構造として解釈してしまうのは愚の骨頂なのです。こういう場合、D7(9、#11、13)という和音の構造を引っ張って来れなかったのではなく、一義的なドミナント7thコード型の断片として考えてしまう悪癖が払拭されていないが為に起こり得る解釈なのであります。

ドミナント7thコードの第5音というのは、西洋音楽の史実から見ても、この音は限定進行音ではないので自由な音という取扱いを受けます。その自由さから「省略」される事も多い訳ですが、必ずしも省略すべき音でも無いのです。省略して硬く響いていた音を柔和にする狙いもあるでしょうし、第5音を省略したとしても、第5音を跨ぐ様にして根音と第3音との結合差音から第5音の余薫を感じますし、第7音と第9音から生ずる結合差音でも第5音は生じるので、結局余薫として薫るので「省略」可能としている訳ですが、ジャズの場合は響き自体に「硬さ」を求める為、第5音と♭13thを短九度としてではなく長七度や短二度として響かせる「半音の硬さ」を大いに利用する筈です。

故に、二度ベースのそれはex.2を例に見れば、幻として生ずる第5音はC音とE音とで生ずる結合差音で得られる音で、F#音は結合差音A音とC音から得られる第二次結合音由来としてのF#音を生むと考えたとしても、結合差音を根拠に実体の和音標記を変える必要などないのです。仄かに結合差音を感じ取っていればex.1は結果的にex.2と同義であろうと考えたとしても、ex.2という幻の音を実体として充ててしまえば、ex.1では結合差音の余薫を何となく感じ取ってはいてもそこから逸脱する滲みという欲求を掻き消す事になってしまう訳です。その余薫の正体は調性という呪縛から得た属和音の特権の香り由来である訳なので、折角調性を暈そうとしている所で調性の重力を強く感じ取ってしまう側の情緒を使うのは馬鹿げている訳です。

ドミナント感という物は調性感を司る為に必要な組織の音ですが、多くの和音が齎す和声感を知っていくと不思議とそれが邪魔だと思えるほど中和したくなってくる物です。中性感のある和音の響きに可能性を感じ取るからです。勿論そうした中性感のある和音とて重畳しく積み上がっていくのですから不協和音の世界を邁進している訳です。不協和音→協和音という進行があればそれはドミナント→トニック、またはドミナント→サブドミナントという進行を意味しているのと同義です。

V→Iという進行は「終止」という形式の為にある体系です。V→IVという進行もあるのですが、これは所謂藝大和声では認めていません。併し乍ら認めていない教本は数ある和声学の教本の中でも藝大和声くらいの物でしょう。

V→IVという進行はビゼーのカルメンでもある様に、ケックラン著『和声の変遷』でも取り上げられたりしている例でもあります。V→IVという世界観は、「終止」という形式の対となる側の世界観であり、「偽終止」の為の別の体系なのですね。つまり藝大和声はこの世界観を許容していない教本な訳です。そりゃそうでしょう。大学入学前に厳格な仕来りとして会得する為に必要な素養にある物なのですから当然です。しかし入学後の藝大生は既に他の多様な世界観の方を勉強するのが実際でありましょう。

V→IVという進行は、V→VIの代理(置換)なのだと。そうですね。V→VIという柔和な進行でもあります。これが偽終止という世界観なのですが、奇しくもこれを解説した人がどなたかご存知でしょうか!?かのアルノルト・シェーンベルクが、こういう体系を自著『Harmonielehre』で語ってくれている事なのですよ。シェーンベルクとて何もセリエルばかりに拘泥している訳ではないのであります。

こういう所からドミナントの機能の稀釈化が齎したという側面を感じ取りつつ、その後多義的な解釈が進んだのは音律も貢献しているのは疑いの無い所でありましょう。我々は、ドミナントの一義的な強い磁場というのは聴覚器官が既に知覚面での処理の速さの為に具備している当然の事なのですから、和声感の熟達度が増すとこうした磁場から離れて認識する事が出来る方を早期に身に着けられる様にする事が肝要だと思います。当然の如く具備する感性は聴覚を失わない限りは先ず消失する事などありませんから(笑)。

先のex.1にある二度ベースの類は、以前にも触れた物の他に、ワークシャイのアルバム『Under The Influence』収録の「True to Life」冒頭のA△7aug/Bも顕著な例であります。勿論A△7aug上にてAリディアン・オーギュメンテッド・スケール(※私は本来なら、augmentを《オーグメント》と呼びたいのでして《オーギュメント》と呼ぶのは本意ではありません)が充てられているのはイントロ冒頭のエレクトリック・ピアノのフレージングでお判りになる事でありましょう。

加えて、以前にも触れたアジムスの「A Presa」もそうですし、あらためてそうした二度ベースに依るオーギュメンテッド・メジャー7thの響きを感じ取ってもらいたい訳です。

同様に、ハットフィールド&ザ・ノースの同名1stアルバム収録の「Calyx」の冒頭から2つ目の和音がやはり、先のワークシャイの「True to Life」同様の全音下に移高させた「G△7aug/A」という二度ベースであり、下から「a - g - dis - h - fis」と奏されている訳ですね。此方の「Calyx」の方がヴォイシングが広い音程を採っているので、ジャジーな響きという視点から見ればワークシャイの方が実はジャズっぽいヴォイシングであります。無論ハットフィールド&ザ・ノースの方は敢えて狭い音程を採用してしまう事でジャズっぽくなるのを回避しているのでありましょう。というのも、ギタリストのフィル・ミラーのヴォイシングに考慮した(フィル・ミラーはジャズ系統のヴォイシングが得意)物に依拠するアレンジとも謂えるでしょう。

同様に、ハットフィールド&ザ・ノースの同名1stアルバム収録の「Calyx」の冒頭から2つ目の和音がやはり、先のワークシャイの「True to Life」同様の全音下に移高させた「G△7aug/A」という二度ベースであり、下から「a - g - dis - h - fis」と奏されている訳ですね。此方の「Calyx」の方がヴォイシングが広い音程を採っているので、ジャジーな響きという視点から見ればワークシャイの方が実はジャズっぽいヴォイシングであります。無論ハットフィールド&ザ・ノースの方は敢えて狭い音程を採用してしまう事でジャズっぽくなるのを回避しているのでありましょう。というのも、ギタリストのフィル・ミラーのヴォイシングに考慮した(フィル・ミラーはジャズ系統のヴォイシングが得意)物に依拠するアレンジとも謂えるでしょう。

こうしたカンタベリー系の方を辿ると次は、ナショナル・ヘルスのアラン・ゴウエン追悼アルバム『ダル・セーニョ アル・コーダ』収録の「Black Hat」の、《Fm9→Em9》×3 → B♭△7aug/C という、これもかなり前に私のブログ記事にてレコメンドした事もありましたが、やはりこの曲もオーギュメンテッド・メジャー7thの二度ベースが用いられている訳であります。

こうしたカンタベリー系の方を辿ると次は、ナショナル・ヘルスのアラン・ゴウエン追悼アルバム『ダル・セーニョ アル・コーダ』収録の「Black Hat」の、《Fm9→Em9》×3 → B♭△7aug/C という、これもかなり前に私のブログ記事にてレコメンドした事もありましたが、やはりこの曲もオーギュメンテッド・メジャー7thの二度ベースが用いられている訳であります。

同様にジャズ・ロック方面からオーギュメンテッド・メジャー7thの二度ベースの使用例を引っ張って来れば、過去にも私のブログで取り上げた事のあるブランドXのアルバム『Do They Hurt?』収録のグッドソール作に依る「Voidarama」で使われる和音が最たる物でしょう。7/8拍子を6小節続けた後の6/8拍子部の3/8拍子ずつ次のコードの様に進行する最後のコードに注目です。

同様にジャズ・ロック方面からオーギュメンテッド・メジャー7thの二度ベースの使用例を引っ張って来れば、過去にも私のブログで取り上げた事のあるブランドXのアルバム『Do They Hurt?』収録のグッドソール作に依る「Voidarama」で使われる和音が最たる物でしょう。7/8拍子を6小節続けた後の6/8拍子部の3/8拍子ずつ次のコードの様に進行する最後のコードに注目です。

F#m7(11) -> Am7 -> C#m7(11) -> C7(#11)

注目する和音は C7(#11)であり、過去の当該記事ではモード示唆をする為に敢えて「C7(9、#11、13)」という風に記載しており且つ、その和音自体はドミナント7thコードの一義的な響きとして感じ取って欲しくないという暗喩を込めた表現で「B♭M7aug/C」という感じで耳にしてもらい度い、と書いていた訳です。

これらの二度ベースを使った用法では、下声部となる分母と上声部との根音の間に存在する7度音程内に、ある筈のない音が埋まってドミナント7th構造を組成してしまう様な響きなど全く無いのでありまして、知覚がラクであるという聴覚の共鳴感を利用して手前勝手に主観結合音を勝手に和声として付与してしまうようでは愚の骨頂と謂わざるを得ない訳です。これ等の用例ではドミナント7th系統の香りをさせない様に工夫されているにも拘らず、そうした意図をも感じ取れずに己の知覚の為だけに和音解釈を曲解するのは罷りならん!と思う訳ですな。

一方で二度ベースとは異なり、オーギュメンテッド・メジャー9thを使うのがハットフィールド&ザ・ノースの2ndアルバム『Rotter's Club』収録「Underdub」での0:33〜0:45での6小節で2小節ずつコードが次の様に進行している所の

一方で二度ベースとは異なり、オーギュメンテッド・メジャー9thを使うのがハットフィールド&ザ・ノースの2ndアルバム『Rotter's Club』収録「Underdub」での0:33〜0:45での6小節で2小節ずつコードが次の様に進行している所の

B♭m△7→Dm9→FM9aug

という箇所でのFM9augが顕著であります。もしこの九度音をベースが奏すれば二度ベースとなってFM7aug/Gとなる訳ですから、和音というのは不思議なもので、FM9augにはFM7aug/Gとは逆に、響きの素直さが現れるのが不思議な所です。つまり、和音構成音としては同じであるのに、音程を入れ換える事で(ベースに配する)これほど変るという事が分る訳です。つまり、F音を根音とした時と、FM9の最高音であった第9音を基底音に配する事で、全体の機能が稀釈化される複調性を生ずるという事も改めておわかりいただけるかと思います。

次にジョージ・デュークが変名でプロデュース参加したカル・ジェイダーのアルバム『Amazonas』収録の「Corine」も以前私のブログ記事で取り上げた事がありましたが、今回YouTubeで引っ張って来た音源0:46〜の和音は、Bパターン最後の和音「E7(9、#11)」なのですが、これも亦ポリ・コード的に解釈すれば「Daug/E△」という解釈も出来ますしBmM7という体も包含しており、メロディック・マイナー・モードを仄かに示唆する和音であるという事もあらためて理解して欲しいと思いますし、こういう事を孰れまとめて語りたかったが故の、私の過去のブログ記事のレコメンドでもあったという訳です。

次にジョージ・デュークが変名でプロデュース参加したカル・ジェイダーのアルバム『Amazonas』収録の「Corine」も以前私のブログ記事で取り上げた事がありましたが、今回YouTubeで引っ張って来た音源0:46〜の和音は、Bパターン最後の和音「E7(9、#11)」なのですが、これも亦ポリ・コード的に解釈すれば「Daug/E△」という解釈も出来ますしBmM7という体も包含しており、メロディック・マイナー・モードを仄かに示唆する和音であるという事もあらためて理解して欲しいと思いますし、こういう事を孰れまとめて語りたかったが故の、私の過去のブログ記事のレコメンドでもあったという訳です。

こうした和音をピックアップしても千差万別であるのは疑いのない所でありまして、こうして一挙に取り上げて耳にして馴れてしまったとしても、そうそう陳腐に感じたりはしない事でありましょう。非チャーチ・モード体系であるからこそ、耳にどこか厳しく苦々しくもあり乍らも大変深みのある響きとしていつまでも耽溺に浸る事が出来るのではないかと信じてやみません。

更には渡辺香津美のライヴ・アルバム『桜花爛漫』収録「Good Vibrations」のCDタイム1:35のブリッジ部の2度ベース「E♭6/F」とかは顕著(※E♭6の第6音=C音は後続和音であるE7の第7音=D音へ進行)ですね。この曲は元々当時のFM東京で渡辺香津美が受け持っていた番組内で視唱者と一緒にデモ音楽を創作するという趣旨にて作られていった楽曲であり、今やもう無くなってしまった新宿厚生年金ホールで演奏された貴重な音源のひとつとなっておりますが、耳に触れる機会があれば是非共その基本的にはEのブルースに投じられる先の和音の効果のメリハリを楽しんでもらえたらと思う事しきりです。

更には渡辺香津美のライヴ・アルバム『桜花爛漫』収録「Good Vibrations」のCDタイム1:35のブリッジ部の2度ベース「E♭6/F」とかは顕著(※E♭6の第6音=C音は後続和音であるE7の第7音=D音へ進行)ですね。この曲は元々当時のFM東京で渡辺香津美が受け持っていた番組内で視唱者と一緒にデモ音楽を創作するという趣旨にて作られていった楽曲であり、今やもう無くなってしまった新宿厚生年金ホールで演奏された貴重な音源のひとつとなっておりますが、耳に触れる機会があれば是非共その基本的にはEのブルースに投じられる先の和音の効果のメリハリを楽しんでもらえたらと思う事しきりです。

扨て、九の和音との構成音が同一であろうとも基底音を変えるだけで様相を変える、つまり音程を巧みに駆使する事の重要性を私は声高に語っているつもりなのですが、その意図をあらためて噛みしめて貰う為に、今一度、今度は誤った例を挙げ乍ら語る事にしたいと思います。

次に見られるex.3、4の例はヘ長調域にて生ずるIIm7(on V)という形、つまりGm7/Cという風に見る事の出来る分数コードを取り上げている物であります。以前から私もこっぴどく語っておりますが、愚かな理解にある者はこの分数コードを一義的に解釈したい為かどうしても「C7sus4 (9)」と解釈したい様です(笑)。ここ数年ほどジャズ雑誌などでも見掛ける様になっている表記ではあるのですが、以前にも私は2、3回程この手の表記の駄目な理由を語っていましたが、今一度あらためて「委しく」論駁する事にします(笑)。

扨て、先の例にあるヘ長調(Key=F)で生ずるIIm7と単音のVという音組織から生じた分数コードとして見ると、V度の音をC音に見る事が出来る為この様な譜例で説明する、という風に譜例の方にも同様の注釈を附けております。

ex.3で表される和音をGm7(on C)と見ずにC7sus4(9)と見てしまった場合、第5・7・9・11度上で明確なGマイナー7thを生ずる物に対して基底和音であるC音部分には和音の存在が無いにも拘らずC音由来の和音を充ててしまうのは愚の骨頂なのです。それは何故か!?

楽譜表記の慣例としての表記はex.3の表記のままだと返って視覚的に判りにくい面もあるかと思うので、更に和音の構造を見やすくする為にex.3の上声部のGm7部分を上方に1オクターヴ高く転回(移高)させる事にします。こうする事に依って音符の符頭の垂直に並んだ状態が視覚的に把握しやすいからです。

すると上声部で生じた第5・7・9・11度音を次のex.4の様に転回──Gm7の第3転回形──にすると、その和音(上声部のGm7の第3転回形)に対して下声部に単に通奏低音を生じた下声部C音と見做される訳です。平たく謂えば上声部のIIm7の下方に単なるV度の音が通奏低音として生じているという事であり、現今社会の体系で言い換えるならば、IIm7の下方にV度音が分数コード(=onコード)として生じているだけに過ぎない事であり、そのような状況として見做す事が出来る以上、IIm7という和音機能をV度音に帰属させるという様な見方でコードを表そうとしてしまうのは西洋音楽史的に見てもジャズ/ポピュラー的に見ようとも誤りなのです。

では、ex.4の状態は単にE音とG音が省略されている状態の本意十一度(=ナチュラル11th音付与)としてのC7(9、11)という形として見做す事も可能ではないのか!?と疑問を抱く方がおられるとすれば、それはあまりに早計です。なぜなら、ありもしない構成音を想起してまで和音の体を与えようとする行為は、虚構という姿に恰も実像を見せようとする歪曲した見方に他ありません。しかも、元の体を「sus4」と考えているのでありつつ、結果的に長三度音の由来に依拠する物だと強弁を唱えるのであれば、何故属11タイプの和音の提示すらせずにsus4に拘泥する理由など無意味になるのです。

しかも本位十一度音を包含するタイプの属11の和音を想起するならば、確かに第5音は限定進行音としての属性はなくなり自由な音ですから「省略」されても差し支えない音ではあります。とはいえ万一そうした想起として見たとしても第3音に相当するE音は有る筈です。そうなると、最早sus4由来の和音表記すらこの時点で無意味となる事を露呈してしまい、どちらの方面から見てもC音に和音の機能を帰属させる見方というのを矛盾させてしまう事になるのですね。

こうした側面への理解を有していれば、C音を根音にしたC7sus4(9)という表記の和音を与えようとする事がどれほど馬鹿げているかという事に気付く筈なのです。然し乍ら楽理的な知識が浅い為、愚か者は手前勝手な己にラクである一義的な見方を他者に押し付ける様になってしまう訳です。

勿論私とてジャズ/ポピュラー形式の和音表記など体得している訳ですから、「C7sus4(9)」という表記をひとたび見せられれば、そこに一抹の疑問を抱き乍らも構成音そのものは何を謂わんとしているのか位かは伝わってはいる訳です。しかし、構成音が誤りなく伝わったからといって、和音の機能やら凡ゆる方面に配慮すると、どうしても相容れない表記として断罪せざるを得ない訳であります。

伝われば何でもアリという訳でもないのです。共通理解という音楽の最大限好意的に解釈し得る側面を己の為だけに必要以上に使ってしまおうとする行為は、他者が知る必要も無い事を好意につけ込んで体系を曲解させてまで自分の解釈という「色」を落とそうとする愚行以外の何物でもないのであります。だから莫迦だと言っているのであります。

音楽に於いて必要な「共通理解」を用いて、「伝わる・伝える」という事ばかりを是とするならば、私がこうしてきちんと説明している事は音楽を理解すればこそ必ず腑に落ちるでありましょう。それでも通じないのであれば、私がこうして声高に語る事は、無理解者自身が音楽を己にとって楽に体得するための怠惰の姿勢から無視を決め込む事も有り得る事でしょう。

梨の礫という状況であろうとも、正確な事を述べてさえすればいつかは愚かな表記をする莫迦どもにもいつかは伝わり、私がこうして伝えている事をきちんと受け止める筈でありましょう(嗤)。

それをも馬耳東風とばかりに無視を決め込む様であるならば(私に対してではなく、正しい音楽への理解に対する無視という行為)、やはりその手の莫迦どもはいつまで時を重ねても己の手前勝手な楽さを追求するがあまりに罪の無い者に与えなくても良い曲解を与えてしまう事となる訳です。

上声部に3度累積を生じつつ、基底部には和音の主軸が無いにも拘らず基底音C音に和音の機能を与えてしまうならば、II度上の和音はV度の機能に属してしまいかねず、C7sus4(9)という表記は不適切となるという事は自明でありましょう(嗤笑)。

機能和声の社会にて「和音」の体系はジャン=フィリップ・ラモーの功績に依って整備されました。ラモーの姿勢というのは、凡ゆる旋律の音は和音の一部だという事を述べ乍ら、という所が非常に重要なのです。これは単なるヘプタトニックや近親調的な見渡し程度ではラモーの言葉のそれは余りに飛躍し過ぎだ!と論駁した一人がダランベール。

ダランベールは通奏低音の実例に於ける例を挙げつつ、V度上の長三和音が生じてその下に通奏低音でI度の音が奏された時の根音バスを「I」にしてしまったら、ドミナントはトニックの機能になってしまうではないか!という反論です。

処がこれは複調的な見渡しと共にダランベールのその論駁は、機能和声の枠組みを越えた時に結果的にラモーの謂わんとする事は、非音階固有音方面の音に対して更なる根音バスの追究という側面が見られる様になって来るのであります。例えば、ハ長調のIの和音=Cメジャーの非音階固有音として生ずる下方3度に生ずるAs音を根音とする所に主軸(=根音バス)を見出たしたりという追究が、それこそフーゴー・リーマンの時代の頃にはこうした事が正当性を帯びて来る様になる訳です。

勿論、ラモーのそれもまだ議論の余地が残されている側面がありまして、それが、オイラーが指摘した2:3と1:3の振動比に依る明澄度は同じではない(※つまり1と2での振動比は完全八度というオクターヴそのものだが、実際には明澄度が異なる)という指摘。

これらを踏まえると、ラモー以降の和音の体系とやらも本来ならもっと拡大出来る余地がある訳です。我々は通常、7音という犇めき合った音組織を二度音程という犇めき合った和音で聴くよりも、その7音を2オクターヴという15度のレンジに収めて最高13度音程として耳にしているのでありますが、オクターヴが決して等価ではないのであれば15度音程超を見越した和音体系も出来て然るべきなのです。

実際には、減15度の音がドミナント7th系の和音に配されていたりする特異な和音もあったりする訳です。これは現代音楽とか西洋音楽ではなく、ジャズでもハービー・ハンコックはインプロヴァイズで用いたりもします。それが和音表記として整備できないからなかなか取り上げられず、本人に依るコメントも無かったりするだけの事で、実際にはドミナント7thコード上で根音の半音下やら、それこそコステール流の属23の和音を引き合いにして次なるオクターヴ・レンジを呼び起こす人も少ない乍らも存在はする訳です。

とはいうものの、まずは少なくともヘプタトニック社会で生ずる和音の、特にポリ・コードの類の体系は、先ずドミナント7thコード感とやらを一度払拭してから多くの和音の響きを体得していなければ、そう易々と更なる高次な和音を語るなどおこがましい訳であります。そうした前提があるという事を肝に銘じ乍ら、私とて単に新奇性ばかりを論っているのではなく、過去の体系をリスペクトし乍ら語っている、という事を今一度汲み取っていただければなと思うこと頻りです。

複雑で重畳しい音程組織の多くの和音は、概ねオルタード・テンションを含んだドミナント7thコードの断片を見付ける事が可能ですが、存在しない音を見つけて来てまで某かのドミナント7thコードに属するものと一義的に考えてしまうような事は避けなければなりません。

然し乍ら、例えばBdimM7という英名B - D - F - A#という構成音の和音があったとします。アンサンブル全体でこの4音しか奏されていなければ和音は確かに「BdimM7」でありますが、概ねディミニッシュ・メジャー7thというのはG7(#9)の断片やB♭7(♭9)の断片だったりと、何らかのオルタード・ドミナント7thの面影を感じてしまうものです。勿論独立体系のディミニッシュ・メジャー7thの体もありますが、大抵の場合は和音を位置付ける根音バスを見付けて来られなかった事で出現するケースだったりするものです。

※dimM7をオルタード・テンション含有タイプのドミナント7th系のコードとしての断片ではなく、独立体系としてのdimM7をポリ・コードとして使う例は過去に、ジェントル・ジャイアントのアルバム『Acquirring the Taste』収録の「Black Cat」の例を取り上げているので、ブログ内検索をかけていただければお判りになるでしょう。

というのも、dimM7という和音を使ったとしても、その和音に附随する旋律が某かのドミナント7thコード系の香りを感じさせる物が多かったりするので、根音バスを見付けて来られなかった物なのか、或いは意図しているものなのか!?という違いを汲み取る様になるには一定以上の和声感の熟達度が高まっている必要があります。

処が、和声の熟達度という個人のその練達具合が、ドミナント7thという和音の「引力」を利用しただけで育ってしまった音楽的な素養を持つ人は決して少なくありません。多義的なドミナント7thコードの体を求めている所で、強力な磁場を持つ一義的なドミナント7thコードの香りを持って来てしまう輩が居たりするのです。こういう感覚に陥ってしまっている人はドミナント7thコード上に出現する本位九度の音よりもオルタレーションした九度つまり「♭9・#9th」の方の響きを好んでいたりする偏向度が強く現れるのも顕著な所であり、つまり、調性感から脱し切れていない側にあるドミナント7thコードの捉え方をしてしまう類の人であるという事を露呈してしまうのです。

多義的なドミナント7thコードの香りに馴れた人は、強い磁場である四度進行的動作よりも、パラレル・モーションという平行を匂わすそぶりの進行や、ドミナント7thをそれこそ四度進行をしないブルージィーな類の、中心音の採り方一つで多様なドミナント7thコードを使う感性が非常に際立って発達して来るものなのです。

では次の例のex.1、2を見て貰う事にしましょう。ex.1で登場するC△7(#11)aug/Dは文字通り2度ベースという分数コードを示すものです。しかし、基底音のD音と上声部のC音との間に、本来存在する必要のないF#音とA音を見出して、恰もex.2の様にドミナント7thコードを基とする構造として解釈してしまうのは愚の骨頂なのです。こういう場合、D7(9、#11、13)という和音の構造を引っ張って来れなかったのではなく、一義的なドミナント7thコード型の断片として考えてしまう悪癖が払拭されていないが為に起こり得る解釈なのであります。

ドミナント7thコードの第5音というのは、西洋音楽の史実から見ても、この音は限定進行音ではないので自由な音という取扱いを受けます。その自由さから「省略」される事も多い訳ですが、必ずしも省略すべき音でも無いのです。省略して硬く響いていた音を柔和にする狙いもあるでしょうし、第5音を省略したとしても、第5音を跨ぐ様にして根音と第3音との結合差音から第5音の余薫を感じますし、第7音と第9音から生ずる結合差音でも第5音は生じるので、結局余薫として薫るので「省略」可能としている訳ですが、ジャズの場合は響き自体に「硬さ」を求める為、第5音と♭13thを短九度としてではなく長七度や短二度として響かせる「半音の硬さ」を大いに利用する筈です。

故に、二度ベースのそれはex.2を例に見れば、幻として生ずる第5音はC音とE音とで生ずる結合差音で得られる音で、F#音は結合差音A音とC音から得られる第二次結合音由来としてのF#音を生むと考えたとしても、結合差音を根拠に実体の和音標記を変える必要などないのです。仄かに結合差音を感じ取っていればex.1は結果的にex.2と同義であろうと考えたとしても、ex.2という幻の音を実体として充ててしまえば、ex.1では結合差音の余薫を何となく感じ取ってはいてもそこから逸脱する滲みという欲求を掻き消す事になってしまう訳です。その余薫の正体は調性という呪縛から得た属和音の特権の香り由来である訳なので、折角調性を暈そうとしている所で調性の重力を強く感じ取ってしまう側の情緒を使うのは馬鹿げている訳です。

ドミナント感という物は調性感を司る為に必要な組織の音ですが、多くの和音が齎す和声感を知っていくと不思議とそれが邪魔だと思えるほど中和したくなってくる物です。中性感のある和音の響きに可能性を感じ取るからです。勿論そうした中性感のある和音とて重畳しく積み上がっていくのですから不協和音の世界を邁進している訳です。不協和音→協和音という進行があればそれはドミナント→トニック、またはドミナント→サブドミナントという進行を意味しているのと同義です。

V→Iという進行は「終止」という形式の為にある体系です。V→IVという進行もあるのですが、これは所謂藝大和声では認めていません。併し乍ら認めていない教本は数ある和声学の教本の中でも藝大和声くらいの物でしょう。

V→IVという進行はビゼーのカルメンでもある様に、ケックラン著『和声の変遷』でも取り上げられたりしている例でもあります。V→IVという世界観は、「終止」という形式の対となる側の世界観であり、「偽終止」の為の別の体系なのですね。つまり藝大和声はこの世界観を許容していない教本な訳です。そりゃそうでしょう。大学入学前に厳格な仕来りとして会得する為に必要な素養にある物なのですから当然です。しかし入学後の藝大生は既に他の多様な世界観の方を勉強するのが実際でありましょう。

V→IVという進行は、V→VIの代理(置換)なのだと。そうですね。V→VIという柔和な進行でもあります。これが偽終止という世界観なのですが、奇しくもこれを解説した人がどなたかご存知でしょうか!?かのアルノルト・シェーンベルクが、こういう体系を自著『Harmonielehre』で語ってくれている事なのですよ。シェーンベルクとて何もセリエルばかりに拘泥している訳ではないのであります。

こういう所からドミナントの機能の稀釈化が齎したという側面を感じ取りつつ、その後多義的な解釈が進んだのは音律も貢献しているのは疑いの無い所でありましょう。我々は、ドミナントの一義的な強い磁場というのは聴覚器官が既に知覚面での処理の速さの為に具備している当然の事なのですから、和声感の熟達度が増すとこうした磁場から離れて認識する事が出来る方を早期に身に着けられる様にする事が肝要だと思います。当然の如く具備する感性は聴覚を失わない限りは先ず消失する事などありませんから(笑)。

先のex.1にある二度ベースの類は、以前にも触れた物の他に、ワークシャイのアルバム『Under The Influence』収録の「True to Life」冒頭のA△7aug/Bも顕著な例であります。勿論A△7aug上にてAリディアン・オーギュメンテッド・スケール(※私は本来なら、augmentを《オーグメント》と呼びたいのでして《オーギュメント》と呼ぶのは本意ではありません)が充てられているのはイントロ冒頭のエレクトリック・ピアノのフレージングでお判りになる事でありましょう。

加えて、以前にも触れたアジムスの「A Presa」もそうですし、あらためてそうした二度ベースに依るオーギュメンテッド・メジャー7thの響きを感じ取ってもらいたい訳です。

F#m7(11) -> Am7 -> C#m7(11) -> C7(#11)

注目する和音は C7(#11)であり、過去の当該記事ではモード示唆をする為に敢えて「C7(9、#11、13)」という風に記載しており且つ、その和音自体はドミナント7thコードの一義的な響きとして感じ取って欲しくないという暗喩を込めた表現で「B♭M7aug/C」という感じで耳にしてもらい度い、と書いていた訳です。

これらの二度ベースを使った用法では、下声部となる分母と上声部との根音の間に存在する7度音程内に、ある筈のない音が埋まってドミナント7th構造を組成してしまう様な響きなど全く無いのでありまして、知覚がラクであるという聴覚の共鳴感を利用して手前勝手に主観結合音を勝手に和声として付与してしまうようでは愚の骨頂と謂わざるを得ない訳です。これ等の用例ではドミナント7th系統の香りをさせない様に工夫されているにも拘らず、そうした意図をも感じ取れずに己の知覚の為だけに和音解釈を曲解するのは罷りならん!と思う訳ですな。

B♭m△7→Dm9→FM9aug

という箇所でのFM9augが顕著であります。もしこの九度音をベースが奏すれば二度ベースとなってFM7aug/Gとなる訳ですから、和音というのは不思議なもので、FM9augにはFM7aug/Gとは逆に、響きの素直さが現れるのが不思議な所です。つまり、和音構成音としては同じであるのに、音程を入れ換える事で(ベースに配する)これほど変るという事が分る訳です。つまり、F音を根音とした時と、FM9の最高音であった第9音を基底音に配する事で、全体の機能が稀釈化される複調性を生ずるという事も改めておわかりいただけるかと思います。

こうした和音をピックアップしても千差万別であるのは疑いのない所でありまして、こうして一挙に取り上げて耳にして馴れてしまったとしても、そうそう陳腐に感じたりはしない事でありましょう。非チャーチ・モード体系であるからこそ、耳にどこか厳しく苦々しくもあり乍らも大変深みのある響きとしていつまでも耽溺に浸る事が出来るのではないかと信じてやみません。

扨て、九の和音との構成音が同一であろうとも基底音を変えるだけで様相を変える、つまり音程を巧みに駆使する事の重要性を私は声高に語っているつもりなのですが、その意図をあらためて噛みしめて貰う為に、今一度、今度は誤った例を挙げ乍ら語る事にしたいと思います。

次に見られるex.3、4の例はヘ長調域にて生ずるIIm7(on V)という形、つまりGm7/Cという風に見る事の出来る分数コードを取り上げている物であります。以前から私もこっぴどく語っておりますが、愚かな理解にある者はこの分数コードを一義的に解釈したい為かどうしても「C7sus4 (9)」と解釈したい様です(笑)。ここ数年ほどジャズ雑誌などでも見掛ける様になっている表記ではあるのですが、以前にも私は2、3回程この手の表記の駄目な理由を語っていましたが、今一度あらためて「委しく」論駁する事にします(笑)。

扨て、先の例にあるヘ長調(Key=F)で生ずるIIm7と単音のVという音組織から生じた分数コードとして見ると、V度の音をC音に見る事が出来る為この様な譜例で説明する、という風に譜例の方にも同様の注釈を附けております。

ex.3で表される和音をGm7(on C)と見ずにC7sus4(9)と見てしまった場合、第5・7・9・11度上で明確なGマイナー7thを生ずる物に対して基底和音であるC音部分には和音の存在が無いにも拘らずC音由来の和音を充ててしまうのは愚の骨頂なのです。それは何故か!?

楽譜表記の慣例としての表記はex.3の表記のままだと返って視覚的に判りにくい面もあるかと思うので、更に和音の構造を見やすくする為にex.3の上声部のGm7部分を上方に1オクターヴ高く転回(移高)させる事にします。こうする事に依って音符の符頭の垂直に並んだ状態が視覚的に把握しやすいからです。

すると上声部で生じた第5・7・9・11度音を次のex.4の様に転回──Gm7の第3転回形──にすると、その和音(上声部のGm7の第3転回形)に対して下声部に単に通奏低音を生じた下声部C音と見做される訳です。平たく謂えば上声部のIIm7の下方に単なるV度の音が通奏低音として生じているという事であり、現今社会の体系で言い換えるならば、IIm7の下方にV度音が分数コード(=onコード)として生じているだけに過ぎない事であり、そのような状況として見做す事が出来る以上、IIm7という和音機能をV度音に帰属させるという様な見方でコードを表そうとしてしまうのは西洋音楽史的に見てもジャズ/ポピュラー的に見ようとも誤りなのです。

では、ex.4の状態は単にE音とG音が省略されている状態の本意十一度(=ナチュラル11th音付与)としてのC7(9、11)という形として見做す事も可能ではないのか!?と疑問を抱く方がおられるとすれば、それはあまりに早計です。なぜなら、ありもしない構成音を想起してまで和音の体を与えようとする行為は、虚構という姿に恰も実像を見せようとする歪曲した見方に他ありません。しかも、元の体を「sus4」と考えているのでありつつ、結果的に長三度音の由来に依拠する物だと強弁を唱えるのであれば、何故属11タイプの和音の提示すらせずにsus4に拘泥する理由など無意味になるのです。

しかも本位十一度音を包含するタイプの属11の和音を想起するならば、確かに第5音は限定進行音としての属性はなくなり自由な音ですから「省略」されても差し支えない音ではあります。とはいえ万一そうした想起として見たとしても第3音に相当するE音は有る筈です。そうなると、最早sus4由来の和音表記すらこの時点で無意味となる事を露呈してしまい、どちらの方面から見てもC音に和音の機能を帰属させる見方というのを矛盾させてしまう事になるのですね。

こうした側面への理解を有していれば、C音を根音にしたC7sus4(9)という表記の和音を与えようとする事がどれほど馬鹿げているかという事に気付く筈なのです。然し乍ら楽理的な知識が浅い為、愚か者は手前勝手な己にラクである一義的な見方を他者に押し付ける様になってしまう訳です。

勿論私とてジャズ/ポピュラー形式の和音表記など体得している訳ですから、「C7sus4(9)」という表記をひとたび見せられれば、そこに一抹の疑問を抱き乍らも構成音そのものは何を謂わんとしているのか位かは伝わってはいる訳です。しかし、構成音が誤りなく伝わったからといって、和音の機能やら凡ゆる方面に配慮すると、どうしても相容れない表記として断罪せざるを得ない訳であります。

伝われば何でもアリという訳でもないのです。共通理解という音楽の最大限好意的に解釈し得る側面を己の為だけに必要以上に使ってしまおうとする行為は、他者が知る必要も無い事を好意につけ込んで体系を曲解させてまで自分の解釈という「色」を落とそうとする愚行以外の何物でもないのであります。だから莫迦だと言っているのであります。

音楽に於いて必要な「共通理解」を用いて、「伝わる・伝える」という事ばかりを是とするならば、私がこうしてきちんと説明している事は音楽を理解すればこそ必ず腑に落ちるでありましょう。それでも通じないのであれば、私がこうして声高に語る事は、無理解者自身が音楽を己にとって楽に体得するための怠惰の姿勢から無視を決め込む事も有り得る事でしょう。

梨の礫という状況であろうとも、正確な事を述べてさえすればいつかは愚かな表記をする莫迦どもにもいつかは伝わり、私がこうして伝えている事をきちんと受け止める筈でありましょう(嗤)。

それをも馬耳東風とばかりに無視を決め込む様であるならば(私に対してではなく、正しい音楽への理解に対する無視という行為)、やはりその手の莫迦どもはいつまで時を重ねても己の手前勝手な楽さを追求するがあまりに罪の無い者に与えなくても良い曲解を与えてしまう事となる訳です。

上声部に3度累積を生じつつ、基底部には和音の主軸が無いにも拘らず基底音C音に和音の機能を与えてしまうならば、II度上の和音はV度の機能に属してしまいかねず、C7sus4(9)という表記は不適切となるという事は自明でありましょう(嗤笑)。

機能和声の社会にて「和音」の体系はジャン=フィリップ・ラモーの功績に依って整備されました。ラモーの姿勢というのは、凡ゆる旋律の音は和音の一部だという事を述べ乍ら、という所が非常に重要なのです。これは単なるヘプタトニックや近親調的な見渡し程度ではラモーの言葉のそれは余りに飛躍し過ぎだ!と論駁した一人がダランベール。

ダランベールは通奏低音の実例に於ける例を挙げつつ、V度上の長三和音が生じてその下に通奏低音でI度の音が奏された時の根音バスを「I」にしてしまったら、ドミナントはトニックの機能になってしまうではないか!という反論です。

処がこれは複調的な見渡しと共にダランベールのその論駁は、機能和声の枠組みを越えた時に結果的にラモーの謂わんとする事は、非音階固有音方面の音に対して更なる根音バスの追究という側面が見られる様になって来るのであります。例えば、ハ長調のIの和音=Cメジャーの非音階固有音として生ずる下方3度に生ずるAs音を根音とする所に主軸(=根音バス)を見出たしたりという追究が、それこそフーゴー・リーマンの時代の頃にはこうした事が正当性を帯びて来る様になる訳です。

勿論、ラモーのそれもまだ議論の余地が残されている側面がありまして、それが、オイラーが指摘した2:3と1:3の振動比に依る明澄度は同じではない(※つまり1と2での振動比は完全八度というオクターヴそのものだが、実際には明澄度が異なる)という指摘。

これらを踏まえると、ラモー以降の和音の体系とやらも本来ならもっと拡大出来る余地がある訳です。我々は通常、7音という犇めき合った音組織を二度音程という犇めき合った和音で聴くよりも、その7音を2オクターヴという15度のレンジに収めて最高13度音程として耳にしているのでありますが、オクターヴが決して等価ではないのであれば15度音程超を見越した和音体系も出来て然るべきなのです。

実際には、減15度の音がドミナント7th系の和音に配されていたりする特異な和音もあったりする訳です。これは現代音楽とか西洋音楽ではなく、ジャズでもハービー・ハンコックはインプロヴァイズで用いたりもします。それが和音表記として整備できないからなかなか取り上げられず、本人に依るコメントも無かったりするだけの事で、実際にはドミナント7thコード上で根音の半音下やら、それこそコステール流の属23の和音を引き合いにして次なるオクターヴ・レンジを呼び起こす人も少ない乍らも存在はする訳です。

とはいうものの、まずは少なくともヘプタトニック社会で生ずる和音の、特にポリ・コードの類の体系は、先ずドミナント7thコード感とやらを一度払拭してから多くの和音の響きを体得していなければ、そう易々と更なる高次な和音を語るなどおこがましい訳であります。そうした前提があるという事を肝に銘じ乍ら、私とて単に新奇性ばかりを論っているのではなく、過去の体系をリスペクトし乍ら語っている、という事を今一度汲み取っていただければなと思うこと頻りです。

2015-02-16 23:00