属七提要 伍 Relative, Supposition and Generator [楽理]

扨て今回は属七提要シリーズであるのですが、副題には少々聞き慣れない語句が竝んでいると思います。それらは総じて音楽用語としての語句であるのですが、ある程度音楽に触れて居られる人も頻繁に遭遇する事は少ないのではないかと思います。つまりは、馴染みの薄い言葉である事には間違いないのでありますが、重要なヒントが隠されている言葉でもあるのでこの機会に語っておく事にしたのであります。

2013年の暮れも押し迫る頃に上梓された濱瀬元彦著の『チャーリー・パーカーの技法』から半年以上経過して、どうでしょう?私のブログをお読みになる方は特にジャズ/ポピュラー界隈の楽理的素養のある人が読まれる事が多いのもあるので手に取って読まれた方も決して少なくはないかと思います。

濱瀬氏がチャーリー・パーカーを分析するにあたって非常に判り易くしかも細かく繙いている事のひとつに「Related chords」という物があります。これはチャーリー・パーカー本人の言葉に依拠した見立てであるのですが、つまり、ある1つのコードが鎮座している時(概ね次のコードに進行するまでに物理的に長い歴時として続いたり、一発コードもこれに該当)、そのコードに対して動的な進行を起こさせるような見立てではなく下方3度に対して音を累積させていくという見立てで、単一のコードばかりから凝視せずに柔軟に骰子となる和音を次々と変化させる事に依ってアプローチを変えようとする一連の見立てを「Relative」と呼んでいるのでありますね。

例えばC13(C7に本位9・本位11・本位13度音が附与)という和音を根音から「Relative」に見立てるというのは、下方3度(基のルートから見れば13度)に対して音を附与したり、下方5度(許のルートから見れば11度)に音を「累積」させる事によって、和音に対して見立てを変えようとするアプローチの事であります。考えそのものを変えているだけで、実際のC13は和音としてはそのまま維持している譯なのです。

C音から下方に3度ずつ(つまりrelativeに)音を累積していくと、

c → a → f → d...

という風に累積される事を意味します。その際、基の和音(C13)の根音をSimilar note(※同一音という意味ですが濱瀬氏本人はSimilar noteという風には述べてはいないので注意)として持つ「四声体」の和音を見てみる事にしましょう。

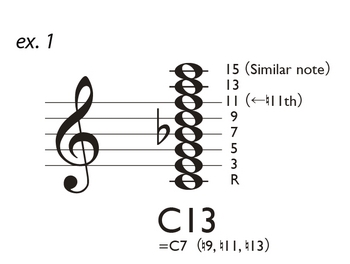

根音をSimilar noteとして持つ四声体の和音という事は、C音を「15度」音として見る事であり、15度音が「七の和音」として持ち合う和音という事は9・11・13・15度として持ち合っている四声体の和音を恰も導出する事が可能となるのです。次のex1の例を見て頂ければ15度音=根音をsimilar noteとして持ち合う四声体というのがd, f, a, c音という四声体のDm7というのが改めてお判りいただけるでしょう。

つまり、C13はrelativeにDm7を包含している事になり、Dm7を偶にはflatted fifthとして「変形」させてアプローチする事でA音はA♭という咆哮を醸し、Dm7から更に下方3度つまりrelativeにみればB♭△7を導出するという事も可能というのが、チャーリー・パーカーのrelative chordsという事なのであります。

C13という和音はどこにも進行していない状況において、その和音に対して「平行方向」にある和音、つまり同一音を共有するという事で、動的な和音進行とはことなる、非常に勾配の緩やかな別の和音としての見立てによってアプローチを変えようとする狙いが最大の特長なのであります。チャーリー・パーカーはこうした手法から更に5度音を変化させて多くのアプローチを採っていたという事なのであります。

また、基のドミナント7th(今回の例ではC13)は本位11度音を視野に入れているのは、その本位11度がsus4(※このsus4は決して3度音に戻る事の無い独立型の四度音程和音の体でのsus4)の4度音と同じくして見渡している事も注目なのですが、抑もドミナント7thという和音を「基底和音」として使った場合、本位11度音は基底和音を阻碍するアボイド・ノートなのでありますが、一つの和音をrelativeに順繰り見渡す為には、全音階(ダイアトニック)組織を遵守する事の方が優先した見渡しになるため、敢えて本位11度音を視野に入れているのはとても理に適った体系であるのです。

和音の体ばかり拘泥してしまうと、C音から見た本位11度音はF音である為ドミナント7thとしての基底和音であるC7の響きを阻碍するアボイド・ノートとして捉えてしまいます。だからといって本位11度音を和音の体の為に勝手に増11度などに変化させてしまうと、C13という和音(=本位11度音を含んでいる)が示唆する全音階(ダイアトニック)の調的組織を勝手に翻してしまうので、折角ダイアトニック組織内でのrelativeを図っている所で調域を勝手に変更されてしまっては、立ち止まって写真を撮りたいのに基底和音が常に歩を進めようとするのと一緒で無意味になってしまうのです。抑もC13が他の和音に進行する前にrelativeという全音階組織内で生じる音程組織の中に別の和音を見付けて別のアプローチを探ろうとしているのが最大の醍醐味なワケですから、勝手に調域を変えてしまってはsus4的な音は得られなくなります。

亦、以前から私が述べている様に、ドミナント7thコード上での#11th音はあくまで基底和音を阻碍しない為の変化音であるに過ぎず、本位11度音というのは次の和音への進行の勾配が稀釈な物なので、旋法性も醸す音脈であるという事は記憶に新しい事かと思います。

仮にC13という和音が、次に別の和音へ進行したとしても、例えばC13という和音が延々それこそ4小節くらいずっとコードを変えずに続いていたとしたら、C13が4小節も続く中でどのようなアプローチを採れるだろうか!?と企図した場合、Cミクソリディアンだけを奏しているのはあまりに愚直なモノであります(笑)。13度和音は全音階の総合でありますが、そこから更に和音外音を求める為に、別の見渡しとして使っていると解釈が重要なのであります。

話を本題に戻しますが、パーカー本人がrelativeと言っているコレは、西洋音楽的には「Supposition」というアプローチの事なのです。

先に私見を述べさせてもらえば、例えばrelativeという語句が適切であるのは、平行調に能く見られるような、下方3度且つ根音から長六度音程として存する音程に対して語るのが望ましいと思われ、長短3度無関係に下方3度を見立てる(その更なる下方3度音程の繰り返しも含)事はSuppositionと呼んだ方が適切だと私は思って居ります。とはいえこれらの呼称が後に整備されるかどうかは扨置き、理解する側の在るべき姿は混同さえしなければ良いので、きちんと違いを把握してほしいと思わんばかりです。余談ですが後述の、『チャーリー・パーカの技法』内にて語られるRelative Major、Relative Minorは下方3度の長短を明確に使い分けております。

抑もSuppositionとは、先行する和音が掛留し、その和音外の音が掛留する和音の下方(低位)に発生して、恰も先行する和音が代理和音として見える「見せかけ」という手法が17〜18世紀にイタリアやフランスで見られていた手法だという事に端を発します。この件に於てはジャン・ル・ロン・ダランベール著『ラモー氏の原理に基づく音楽理論と実践の基礎』に詳しいです。

先の著書ではSuppositionは「仮定バス」という風に述べられております。勿論この訳語は適切であるのですが、この著書は「全音階組織」での見解であるというのも同時に念頭に置いておかないと陥穽に嵌る事になりかねません。

とりあえず下記の譜例ex2を確認してもらう事にしましょう。

ex.2-aではドミソのCメジャー・トライアドをペダルに、次小節ではC△の下方3度つまり13度音程に位置する所にa音がある状態を示しています。

ex.2-bではCメジャー・トライアドのペダルは同様に下方5度つまり11度音程にSuppositionが生まれた状況です。

ex.2-cではCメジャー・トライアドのペダルは同様に下方7度つまり9度音程にSuppositionが生まれた状況です。

これら3つの例の根音バスは孰れも「C音」です。Cメジャー・トライアドの真のバスはCでしかありません。言うなれば附与された和音外音は!?

ex2-aの仮定バスはA音であり、ex2-bの仮定バスはF音であり、ex2-cの仮定バスはD音であるのは当然です。これがSuppositionです。

今で言うなら分数コードや複調和音の一旦として見る事もできますが、「仮定バス」としての時代はまだまだ制限が多く、こうした見解ではありません。

というのも、先の例はハ長調域のCメジャー・トライアドがペダルになっていたので判り易いのですが、ペダルとして働く和音がハ長調域のG7だったらどうなるか!?

G7がペダルとなった場合の11度音はC音です。Suppositionを根音バスとしても見立てようとしていたのはジャン=フィリップ・ラモーなのですが、旧き時代では導音であるh音を持続させた侭だと和音が「硬くなる」ので(笑)、仮定バス(=Supposition)が発生すればペダルを続けることなくオミットするという制約がありました。

つまり「G7 (omit 3)/C」

という状態でSuppositionを受け容れ、尚且つラモーの言う通りC音を仮定バスばかりでなく根音バスとして見立ててみましょう、とすると「チョット待ったぁ!」という声が横から入って来たワケですね。

つまり、ドミナント7thコードの11th音が下にあるという状況で導音をオミットするかしないかは無関係に「G7 (on C)の根音バス=真のバスはCにある事は矛盾するではないか!?」

という声ですね。その声もご尤もです。調的組織を強く遵守する社会に於いて属和音の根音バスが主音にあるのは矛盾する事となります。ドミナントの真のバスがトニックにあるのはけしからん!!と仰るのも能く判ります。

とはいえ、こうしたSuppositionは孰れ、キルンベルガーが本有的・偶有的不協和音を体系化し、その後マールプルクがキルンベルガーのそれらの体系とは異なる不協和音の解釈を提唱するようになります。和音体系としてはラモーのそれを発展させつつそれは13度音への拡張として和音は聳えるのですが、マールプルクの不協和音の括りというのは、和音を阻碍させない不協和音に加え、旋律と和声の両者に対しての不協和音を体系化する事で、経過音、先取音という括りが詳しく区別されるようになるのであり、ジャズの始原はこうした處に目を向ける事が出来ると私は考えているのです。

その後不協和音、和音外音の在り方が和音の実情と結び付き、ヘルムホルツ、リーマン、シュトンプフ、ヴェーバーという風に時代を重ねていくのであるのだとあらためて痛感するのであるのです。体系そのようが整備されていくようになるとやがては半音階的全音階組織において根音バスそのものがもっと柔軟性を富むようになるのは自明で、今で言うAm7という和音の13度音(下方3度)にF#音を発生したりする様にもなる譯です。

抑も当初のジャン=フィリップ・ラモーの根音バスの在り方というのは、どのような音も和音にぶら下がる枝葉として生じる音という風に捉えていた事を現今社会に投影して置換すれば、その先見性の明とやらにあらためて驚きを禁じ得ないのでありまして、和音という体系を整備しただけでは語りきれない偉大なる側面を感じ取ってしまうのであります。

短和音の13thは確かにアボイド(=回避音)ではあるものの、これはやはり和音進行の静的な状態では生じてもおかしくはない音脈でもあるワケで、Suppositionというのは結果的に半音階的な社会整備に大きく貢献する事になったワケです。ですから、先のダランベールの著書を現今社会と新旧混淆として同居し得る物でもなく、別個として理解する必要もあるのです。その違いを踏まえた上で、ヒンデミットの自著『作曲家の世界』に於いて根音バスへの魅力を語っている点は、半音階的見渡しの上での根音バスという事を知らないと、トンデモない理解になってしまう譯なのです。

扨て、こうした仮定バスというSuppositionが和音の発展に大きく貢献しているのは看過出来ないものでありますが、これが減七和音を伴う物になると更に先鋭具合が能く判る事になります。

例えば、次のアーサー・イーグルフィールド・ハル著『Modern Harmony』のEx.180の譜例では、冒頭の和音はE7(♭9)という短属九ですが、短属九の根音を除いた3・5・7・9度音(gis, h, d, f)は垂直的に減七の和音、下方に残された根音のE音は短三度等音程=減七の分散としてe, g, b, cisという、上声部の減七とは由来を異にする減七を生じさせているのが判ります。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈に於ける体系に則っただけの理解に収まっていると、コンビネーション・オブ・ディミニッシュ・スケール(=通称:コンディミ)が何故コンビネーションなのか!?という根拠すら辿り着けない事など往々にしてあるものです。

しかも、多くの世俗音楽の連中は、先の様な短属九に対して、根音をオミットすれば恰も根音の半音上から短三度等音程(=減七の分散)を奏するディミニッシュの音脈をさも有難く使うワケですが、ハルの示した譜例の、それこそ短属九の根音から短三度等音程の音脈を見つけて来る事はとても困難だと思うのですね(笑)。

ここでの下声部の自由敏活とも言える動きをハルは「Generator」と呼んでいて、日本での訳書、創元社刊小松清訳『近代和声の説明と応用』でも同様に訳しきらずに「Generator」と記しているものです。

ベース奏者という視点であれば、通摸倣、通奏低音という定旋律の解釈とSupposition、Generatorという解釈、ラグタイムから特殊な倚行音の解釈を持っていなければウォーキング・ベースすらままならなくなってしまうのであります。

とはいえ、調性を有り難がる西洋音楽の狭いSuppositionの理解だけに収まってしまうと、その後の根音バス(半音階的組織での)の理解を歪めてしまう事になりかねません。つまりは、世俗音楽だの西洋音楽という括りが邪魔をしてしまう事は往々に起こるワケです。勿論最終的には西洋音楽の理解が勝るのではありますが、だからといって調性ばかりを遵守する仕来りの方ばかり頭でっかちになってしまいブルースやジャズを卑下するのは言語道断であります。とはいえ、ジャズ界隈がそれでドヤ顔されるのも決して褒められたモノではありませんが(笑)。

こうした事を念頭に置くと、現今社会での「IIm7 (on V)」や「Im7 (on IV)」の上声部の根音は実は6度音であるという由来が判るのであります。つまりハ長調域での「Dm7 (on G)」は「F6 (on G)」が抑もの出来であるというのがあらためて判るものでもあるのです。

この辺りはやはりトゥイレ著『和声学』の付加六度が役に立つ事でありましょう。

これらの事から言いたい事は、1・3・5・7度音を持つ和音外の音は9・11・13度というのは至極当然でありまして、旋律は和音構成音と和音外音から組み立てられているのです。

その上で、和音上にてテンション・ノートとしても扱われない音で和音の体を疏外してしまう外音がアボイド・ノートであるのですが、アボイド・ノートは和音として使われなくとも横の線では用いられるという事は肝に銘じつつ、今一度ドミナント7thコード上の本位十一度=アボイドを視野に入れる時の旋法性と、related chordsの為の脈絡として用いるチャーリー・パーカーのそれにあらためて注目しつつ、濱瀬元彦が端的にそれをアナライズしている事をあらためて評価しなくてはならないかと思います。

当初図示していた様に、「C13」という音の「輪っか」は、ある意味で自転車のチェーンだと思ってほしいのです。そのC13のコードは15度で初めて繋がっていて、15度で繋がっている先には9度音を根音とする和音を「代理」として見つける事が出来るし、9度音から更にパーカー流に言えばrelativeですが、9度音の平行、つまり下方3度を見る事で更なるsuppositionである和音を見つける事ができるのです。

そうして都度「代理」的操作で探った和音に対して5度音を可動的に半音下げてアプローチを伴わせると、結果的にオルタード・テンションも用いる音脈を得る事となる、という事を『チャーリー・パーカーの技法』では提唱している技法の一部な訳なのです。

西洋音楽由来では「Supposition」として括られるチャーリー・パーカーのrelated chordsは、根音から下方に短3度下を見る時をRelative Minor、根音から下方に長3度下をRelative Majorと明確に分けております。

前述の様に、私見ではありますがRelativeは下方短三度に限定してSuppositionとして括った方がより整合性が高まるとは思うのですが、そうした語句そのものに拘泥するよりも、パーカー自身が旧来の西洋音楽でのSuppositionに依拠するアプローチに依って同一和音を、代理的和音という見渡しで「転がす」というSuppositionが持つ「見せかけ」の技法を採り入れていた、というのは実に興味深い處なのであり、最も賞賛すべき部分であるでしょう。勿論、濱瀬氏とて西洋音楽でのSuppositionの事を知らない訳はなく、和音外音の取り扱いを聞き慣れないSuppositionという仮定バスを採用してしまうと却ってジャズ/ポピュラー体系にて判りにくくしてしまう事と、パーカー本人へのリスペクトがあっての上での語句であるという事はあらためて読み手は認識しておく必要があるかと思います。

これほどの分析をしておき乍ら、嘗ての『ブルーノートと調性』ではビバップに興味は無いと述べていた濱瀬氏が、実はそうした側面を疾の昔(とうのむかし)に体得しているが故の言葉であり、ジャズを冒涜しているものではないという理解もあらためて併せ持つ必要があり、『ブルーノートと調性』にて取り扱われるsus4でのアプローチというのは、更に理解を深める材料になる事でありましょう。

根音から短三度下方(つまり長六度上方)の音程関係を、エルネー・レンドヴァイ著『音のシンメトリー』では「パストラル6度」という風にも述べられております。

6度の取り扱い=13度の見渡しとした時の和音の重畳は、7声体となる為ヘプタトニック組織では充分な総和音状態です。その状態からさらに「和音外音」を求めるとすると8音以上半音階組織を見渡す必要も出てきますが、そうした応用も可能という事になる訳です。そうすると、エドモン・コステールの属23の和音の見渡しも当て嵌める事が可能ともなります。

但し、エドモン・コステールは上音(つまり自然倍音列)に註力した考えで少なくとも5オクターヴに跨がる上方の自然倍音列からの音を平均律に「均される」牽引力を声高に語っている為、早期の段階で差音を導出が可能な音脈を見捨てる嫌いがあるため、ヒンデミットの中心音の置き方(特に長六度の親近性)をバッサリと断罪する所があります。処がヒンデミットが長六度の音程の親近性を導出するのは、その起因とする處に差音の親近性が背景にある事を念頭に置かなくてはなりません。そういう意味でエドモン・コステール『和声の変貌』は、高次の倍音に固執し過ぎる嫌いがあるので注意が必要なのであり、更にコステールは12等分「平均律」を以てしてヒンデミットの作曲の手引きにて触れられている三全音の取り扱いを断罪しているのは非常に早計な處があるのは注意されたい。

ヒンデミットは、調性に伴う音程の僅かな歪つな状況を視野に入れた上で、記譜上ではその歪さが消失して完全無比な12平均律や特定の嬰変に優位性のある視覚的優位性が生じてしまう事で、比類無き三全音というスタンスは時間の経過と検証が必要なのであると説いている處を、コステールは勝手に等分平均律を前提に断罪してしまうので、コステールの新奇な理論を前にヒンデミットのそれが懐疑的に見られてしまうのは非常に残念な事であります。コステールの残したおおきな二つの汚点ですな。

鍵盤にしたって88鍵の中心は中央ハにある訳ではありませんし、1オクターヴ、ハ音から1オクターヴ上のハ音を取ってみても、本当の中心は(※鍵盤の物理的形状)嬰ヘ(=fis)にあるワケではありません。鍵盤の物理的形状の中心はニ音と変イ音(d、as)にあるのであって、三全音という地位を厳密に等価に扱うならば、こうした操作体系からも解放された上で半音階の中の三全音という地位が均等に取り扱われる議論と整備を待たねばならないと説いているのがヒンデミットであるのに、皮相的理解の単なる平均律の机上の空論でコステールがヒンデミットの三全音やシュテムトンの優位性(こちらは差音を無視)しているのは実に失笑モノなのであります。

アントワーヌ・ゴレア著『現代音楽の美学』に於てもやはりヒンデミットの謂う「12音音楽は平均律とともに滅びる」という言葉を高慢だと断罪しており、この言葉をコステールも引き合いに出している始末である。

抑もヒンデミットは、アンサンブルの実際における「いびつな」音程の取り扱いの現実と、差音という現象があまりに近しく存する所から端を発しているモノであり、ヒンデミットは19平均律を慫慂していた背景があるという事をスポイルしてはなりません。

また、これは以前私も書いた様に、溝部國光著『正しい音階 音楽音響学』にて書かれている19平均律を読むまでは判らなかったのですが、溝部國光曰く、19平均律の実際は「純正12度30平均律」が正しい事だという事が判ると、所謂純正音程の螺旋構造の音律=つまりオクターヴ相が合致しない音律。循環平均律法ではなく直線平均律法となるという事をどこまで見渡した上でヒンデミットを批判しているのであろうか!?というエセな論説を声高に述べてしまっている處がゴレアとコステールの痛々しい点なのであります。

純正音程の螺旋音律(つまりオクターヴ相の合致しない直線平均律法)などシュトックハウゼンのみならずヴァレーズとて取り入れていた訳ですよ。そうした前提の理解がなくコステールの『和声の変貌』を有り難がっている人は、本当にヒンデミットの慫慂していた背景を知っているのか!?と疑いたくなるんですね。私の周囲に、ヒンデミットの理論の一部に懐疑的になっている人の多くはコステール由来であり、私のこうした側面に反論を唱えられる者は居りませんでした(少ないですが)。

エドモン・コステール著『和声の変貌』は四分音体系に於ても親和性というのを見渡せる様に図示してはおりますが、アロイス・ハーバ著の『新和声学』の中にある四分音体系に準えると、コステールのその視点は「均齊」方面に偏重し過ぎている嫌いがあり、私としてはその体系はあまり役に立たないかと思います。そういう意味では、ゴレアがクシェネクの名を挙げているのは1から12までの整数を総計66にする総音程音列の暗喩を背景に均齊化音社会を見渡した上でヒンデミットの三全音を批判しているのでありますが、抑もヒンデミットの等分平均律は循環平均律法由来ではない事も視野に入れて批判をすべきであったでしょう。

例えば、シュトックハウゼンの習作IIにおける純正17度25等分平均律(=直線平均律法)を、春秋社刊デイヴィッド・コープ著の『現代音楽キーワード事典』ではなぜか81等分平均律として扱われるのであります。これが実に不思議な解釈でして私の理解が足らないのか著者の思い違いなのか理解に苦しむ点でありまして、通常「81」という数字はシントニック・コンマを指す80:81の音程比として遭遇する数字なのですが、この「81」がどの音程に対して等分しようとも、=SQRT5^(1/25)と同じ値を導けないのであります。こうした處から誤解を招いたりしない様、直線平均律か循環平均律(※循環平均律は常にオクターヴの相貌は完全に合致する体系です)を理解しておく必要があり、その上で、純正音程の取り扱いの前提と、アンサンブルの逐次変更するピッチの現実を念頭に入れつつ、均齊化社会のそれとを盲滅法に同列に判断しない様注意が必要なワケです。

こうした前提があって、所謂通常の半音階社会である12平均律の枠組みの中での等音程組織の脈絡(トリトヌス、長三度等音程、短三度等音程、全音音階、半音階)が初めて「効力」のある脈絡として眼前に現れるという事を肝に銘じて向き合わなくてはならない訳です。ジャズとセリエルとは全く異なる物ですが、とりあえず、トリトヌスと長短3度の等音程や全音音階位は使った上で、残りは転調を駆使して半音階を駆使しようとしているという、いわばクロード・バリフのメタ・トーナリティー的なEleven Note的俯瞰が多くのジャズ・アプローチに合致する見渡しでもある為これまで列挙していたワケですね。

和音外音がどのような、半音階「的」な導出となるのか!?という脈絡が少しでも理解できれば、音楽を学ぶ事が面白くなるのではないかと思い、あらためてこうして語る事とした譯です。

2013年の暮れも押し迫る頃に上梓された濱瀬元彦著の『チャーリー・パーカーの技法』から半年以上経過して、どうでしょう?私のブログをお読みになる方は特にジャズ/ポピュラー界隈の楽理的素養のある人が読まれる事が多いのもあるので手に取って読まれた方も決して少なくはないかと思います。

濱瀬氏がチャーリー・パーカーを分析するにあたって非常に判り易くしかも細かく繙いている事のひとつに「Related chords」という物があります。これはチャーリー・パーカー本人の言葉に依拠した見立てであるのですが、つまり、ある1つのコードが鎮座している時(概ね次のコードに進行するまでに物理的に長い歴時として続いたり、一発コードもこれに該当)、そのコードに対して動的な進行を起こさせるような見立てではなく下方3度に対して音を累積させていくという見立てで、単一のコードばかりから凝視せずに柔軟に骰子となる和音を次々と変化させる事に依ってアプローチを変えようとする一連の見立てを「Relative」と呼んでいるのでありますね。

例えばC13(C7に本位9・本位11・本位13度音が附与)という和音を根音から「Relative」に見立てるというのは、下方3度(基のルートから見れば13度)に対して音を附与したり、下方5度(許のルートから見れば11度)に音を「累積」させる事によって、和音に対して見立てを変えようとするアプローチの事であります。考えそのものを変えているだけで、実際のC13は和音としてはそのまま維持している譯なのです。

C音から下方に3度ずつ(つまりrelativeに)音を累積していくと、

c → a → f → d...

という風に累積される事を意味します。その際、基の和音(C13)の根音をSimilar note(※同一音という意味ですが濱瀬氏本人はSimilar noteという風には述べてはいないので注意)として持つ「四声体」の和音を見てみる事にしましょう。

根音をSimilar noteとして持つ四声体の和音という事は、C音を「15度」音として見る事であり、15度音が「七の和音」として持ち合う和音という事は9・11・13・15度として持ち合っている四声体の和音を恰も導出する事が可能となるのです。次のex1の例を見て頂ければ15度音=根音をsimilar noteとして持ち合う四声体というのがd, f, a, c音という四声体のDm7というのが改めてお判りいただけるでしょう。

つまり、C13はrelativeにDm7を包含している事になり、Dm7を偶にはflatted fifthとして「変形」させてアプローチする事でA音はA♭という咆哮を醸し、Dm7から更に下方3度つまりrelativeにみればB♭△7を導出するという事も可能というのが、チャーリー・パーカーのrelative chordsという事なのであります。

C13という和音はどこにも進行していない状況において、その和音に対して「平行方向」にある和音、つまり同一音を共有するという事で、動的な和音進行とはことなる、非常に勾配の緩やかな別の和音としての見立てによってアプローチを変えようとする狙いが最大の特長なのであります。チャーリー・パーカーはこうした手法から更に5度音を変化させて多くのアプローチを採っていたという事なのであります。

また、基のドミナント7th(今回の例ではC13)は本位11度音を視野に入れているのは、その本位11度がsus4(※このsus4は決して3度音に戻る事の無い独立型の四度音程和音の体でのsus4)の4度音と同じくして見渡している事も注目なのですが、抑もドミナント7thという和音を「基底和音」として使った場合、本位11度音は基底和音を阻碍するアボイド・ノートなのでありますが、一つの和音をrelativeに順繰り見渡す為には、全音階(ダイアトニック)組織を遵守する事の方が優先した見渡しになるため、敢えて本位11度音を視野に入れているのはとても理に適った体系であるのです。

和音の体ばかり拘泥してしまうと、C音から見た本位11度音はF音である為ドミナント7thとしての基底和音であるC7の響きを阻碍するアボイド・ノートとして捉えてしまいます。だからといって本位11度音を和音の体の為に勝手に増11度などに変化させてしまうと、C13という和音(=本位11度音を含んでいる)が示唆する全音階(ダイアトニック)の調的組織を勝手に翻してしまうので、折角ダイアトニック組織内でのrelativeを図っている所で調域を勝手に変更されてしまっては、立ち止まって写真を撮りたいのに基底和音が常に歩を進めようとするのと一緒で無意味になってしまうのです。抑もC13が他の和音に進行する前にrelativeという全音階組織内で生じる音程組織の中に別の和音を見付けて別のアプローチを探ろうとしているのが最大の醍醐味なワケですから、勝手に調域を変えてしまってはsus4的な音は得られなくなります。

亦、以前から私が述べている様に、ドミナント7thコード上での#11th音はあくまで基底和音を阻碍しない為の変化音であるに過ぎず、本位11度音というのは次の和音への進行の勾配が稀釈な物なので、旋法性も醸す音脈であるという事は記憶に新しい事かと思います。

仮にC13という和音が、次に別の和音へ進行したとしても、例えばC13という和音が延々それこそ4小節くらいずっとコードを変えずに続いていたとしたら、C13が4小節も続く中でどのようなアプローチを採れるだろうか!?と企図した場合、Cミクソリディアンだけを奏しているのはあまりに愚直なモノであります(笑)。13度和音は全音階の総合でありますが、そこから更に和音外音を求める為に、別の見渡しとして使っていると解釈が重要なのであります。

話を本題に戻しますが、パーカー本人がrelativeと言っているコレは、西洋音楽的には「Supposition」というアプローチの事なのです。

先に私見を述べさせてもらえば、例えばrelativeという語句が適切であるのは、平行調に能く見られるような、下方3度且つ根音から長六度音程として存する音程に対して語るのが望ましいと思われ、長短3度無関係に下方3度を見立てる(その更なる下方3度音程の繰り返しも含)事はSuppositionと呼んだ方が適切だと私は思って居ります。とはいえこれらの呼称が後に整備されるかどうかは扨置き、理解する側の在るべき姿は混同さえしなければ良いので、きちんと違いを把握してほしいと思わんばかりです。余談ですが後述の、『チャーリー・パーカの技法』内にて語られるRelative Major、Relative Minorは下方3度の長短を明確に使い分けております。

抑もSuppositionとは、先行する和音が掛留し、その和音外の音が掛留する和音の下方(低位)に発生して、恰も先行する和音が代理和音として見える「見せかけ」という手法が17〜18世紀にイタリアやフランスで見られていた手法だという事に端を発します。この件に於てはジャン・ル・ロン・ダランベール著『ラモー氏の原理に基づく音楽理論と実践の基礎』に詳しいです。

先の著書ではSuppositionは「仮定バス」という風に述べられております。勿論この訳語は適切であるのですが、この著書は「全音階組織」での見解であるというのも同時に念頭に置いておかないと陥穽に嵌る事になりかねません。

とりあえず下記の譜例ex2を確認してもらう事にしましょう。

ex.2-aではドミソのCメジャー・トライアドをペダルに、次小節ではC△の下方3度つまり13度音程に位置する所にa音がある状態を示しています。

ex.2-bではCメジャー・トライアドのペダルは同様に下方5度つまり11度音程にSuppositionが生まれた状況です。

ex.2-cではCメジャー・トライアドのペダルは同様に下方7度つまり9度音程にSuppositionが生まれた状況です。

これら3つの例の根音バスは孰れも「C音」です。Cメジャー・トライアドの真のバスはCでしかありません。言うなれば附与された和音外音は!?

ex2-aの仮定バスはA音であり、ex2-bの仮定バスはF音であり、ex2-cの仮定バスはD音であるのは当然です。これがSuppositionです。

今で言うなら分数コードや複調和音の一旦として見る事もできますが、「仮定バス」としての時代はまだまだ制限が多く、こうした見解ではありません。

というのも、先の例はハ長調域のCメジャー・トライアドがペダルになっていたので判り易いのですが、ペダルとして働く和音がハ長調域のG7だったらどうなるか!?

G7がペダルとなった場合の11度音はC音です。Suppositionを根音バスとしても見立てようとしていたのはジャン=フィリップ・ラモーなのですが、旧き時代では導音であるh音を持続させた侭だと和音が「硬くなる」ので(笑)、仮定バス(=Supposition)が発生すればペダルを続けることなくオミットするという制約がありました。

つまり「G7 (omit 3)/C」

という状態でSuppositionを受け容れ、尚且つラモーの言う通りC音を仮定バスばかりでなく根音バスとして見立ててみましょう、とすると「チョット待ったぁ!」という声が横から入って来たワケですね。

つまり、ドミナント7thコードの11th音が下にあるという状況で導音をオミットするかしないかは無関係に「G7 (on C)の根音バス=真のバスはCにある事は矛盾するではないか!?」

という声ですね。その声もご尤もです。調的組織を強く遵守する社会に於いて属和音の根音バスが主音にあるのは矛盾する事となります。ドミナントの真のバスがトニックにあるのはけしからん!!と仰るのも能く判ります。

とはいえ、こうしたSuppositionは孰れ、キルンベルガーが本有的・偶有的不協和音を体系化し、その後マールプルクがキルンベルガーのそれらの体系とは異なる不協和音の解釈を提唱するようになります。和音体系としてはラモーのそれを発展させつつそれは13度音への拡張として和音は聳えるのですが、マールプルクの不協和音の括りというのは、和音を阻碍させない不協和音に加え、旋律と和声の両者に対しての不協和音を体系化する事で、経過音、先取音という括りが詳しく区別されるようになるのであり、ジャズの始原はこうした處に目を向ける事が出来ると私は考えているのです。

その後不協和音、和音外音の在り方が和音の実情と結び付き、ヘルムホルツ、リーマン、シュトンプフ、ヴェーバーという風に時代を重ねていくのであるのだとあらためて痛感するのであるのです。体系そのようが整備されていくようになるとやがては半音階的全音階組織において根音バスそのものがもっと柔軟性を富むようになるのは自明で、今で言うAm7という和音の13度音(下方3度)にF#音を発生したりする様にもなる譯です。

抑も当初のジャン=フィリップ・ラモーの根音バスの在り方というのは、どのような音も和音にぶら下がる枝葉として生じる音という風に捉えていた事を現今社会に投影して置換すれば、その先見性の明とやらにあらためて驚きを禁じ得ないのでありまして、和音という体系を整備しただけでは語りきれない偉大なる側面を感じ取ってしまうのであります。

短和音の13thは確かにアボイド(=回避音)ではあるものの、これはやはり和音進行の静的な状態では生じてもおかしくはない音脈でもあるワケで、Suppositionというのは結果的に半音階的な社会整備に大きく貢献する事になったワケです。ですから、先のダランベールの著書を現今社会と新旧混淆として同居し得る物でもなく、別個として理解する必要もあるのです。その違いを踏まえた上で、ヒンデミットの自著『作曲家の世界』に於いて根音バスへの魅力を語っている点は、半音階的見渡しの上での根音バスという事を知らないと、トンデモない理解になってしまう譯なのです。

扨て、こうした仮定バスというSuppositionが和音の発展に大きく貢献しているのは看過出来ないものでありますが、これが減七和音を伴う物になると更に先鋭具合が能く判る事になります。

例えば、次のアーサー・イーグルフィールド・ハル著『Modern Harmony』のEx.180の譜例では、冒頭の和音はE7(♭9)という短属九ですが、短属九の根音を除いた3・5・7・9度音(gis, h, d, f)は垂直的に減七の和音、下方に残された根音のE音は短三度等音程=減七の分散としてe, g, b, cisという、上声部の減七とは由来を異にする減七を生じさせているのが判ります。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈に於ける体系に則っただけの理解に収まっていると、コンビネーション・オブ・ディミニッシュ・スケール(=通称:コンディミ)が何故コンビネーションなのか!?という根拠すら辿り着けない事など往々にしてあるものです。

しかも、多くの世俗音楽の連中は、先の様な短属九に対して、根音をオミットすれば恰も根音の半音上から短三度等音程(=減七の分散)を奏するディミニッシュの音脈をさも有難く使うワケですが、ハルの示した譜例の、それこそ短属九の根音から短三度等音程の音脈を見つけて来る事はとても困難だと思うのですね(笑)。

ここでの下声部の自由敏活とも言える動きをハルは「Generator」と呼んでいて、日本での訳書、創元社刊小松清訳『近代和声の説明と応用』でも同様に訳しきらずに「Generator」と記しているものです。

ベース奏者という視点であれば、通摸倣、通奏低音という定旋律の解釈とSupposition、Generatorという解釈、ラグタイムから特殊な倚行音の解釈を持っていなければウォーキング・ベースすらままならなくなってしまうのであります。

とはいえ、調性を有り難がる西洋音楽の狭いSuppositionの理解だけに収まってしまうと、その後の根音バス(半音階的組織での)の理解を歪めてしまう事になりかねません。つまりは、世俗音楽だの西洋音楽という括りが邪魔をしてしまう事は往々に起こるワケです。勿論最終的には西洋音楽の理解が勝るのではありますが、だからといって調性ばかりを遵守する仕来りの方ばかり頭でっかちになってしまいブルースやジャズを卑下するのは言語道断であります。とはいえ、ジャズ界隈がそれでドヤ顔されるのも決して褒められたモノではありませんが(笑)。

こうした事を念頭に置くと、現今社会での「IIm7 (on V)」や「Im7 (on IV)」の上声部の根音は実は6度音であるという由来が判るのであります。つまりハ長調域での「Dm7 (on G)」は「F6 (on G)」が抑もの出来であるというのがあらためて判るものでもあるのです。

この辺りはやはりトゥイレ著『和声学』の付加六度が役に立つ事でありましょう。

これらの事から言いたい事は、1・3・5・7度音を持つ和音外の音は9・11・13度というのは至極当然でありまして、旋律は和音構成音と和音外音から組み立てられているのです。

その上で、和音上にてテンション・ノートとしても扱われない音で和音の体を疏外してしまう外音がアボイド・ノートであるのですが、アボイド・ノートは和音として使われなくとも横の線では用いられるという事は肝に銘じつつ、今一度ドミナント7thコード上の本位十一度=アボイドを視野に入れる時の旋法性と、related chordsの為の脈絡として用いるチャーリー・パーカーのそれにあらためて注目しつつ、濱瀬元彦が端的にそれをアナライズしている事をあらためて評価しなくてはならないかと思います。

当初図示していた様に、「C13」という音の「輪っか」は、ある意味で自転車のチェーンだと思ってほしいのです。そのC13のコードは15度で初めて繋がっていて、15度で繋がっている先には9度音を根音とする和音を「代理」として見つける事が出来るし、9度音から更にパーカー流に言えばrelativeですが、9度音の平行、つまり下方3度を見る事で更なるsuppositionである和音を見つける事ができるのです。

そうして都度「代理」的操作で探った和音に対して5度音を可動的に半音下げてアプローチを伴わせると、結果的にオルタード・テンションも用いる音脈を得る事となる、という事を『チャーリー・パーカーの技法』では提唱している技法の一部な訳なのです。

西洋音楽由来では「Supposition」として括られるチャーリー・パーカーのrelated chordsは、根音から下方に短3度下を見る時をRelative Minor、根音から下方に長3度下をRelative Majorと明確に分けております。

前述の様に、私見ではありますがRelativeは下方短三度に限定してSuppositionとして括った方がより整合性が高まるとは思うのですが、そうした語句そのものに拘泥するよりも、パーカー自身が旧来の西洋音楽でのSuppositionに依拠するアプローチに依って同一和音を、代理的和音という見渡しで「転がす」というSuppositionが持つ「見せかけ」の技法を採り入れていた、というのは実に興味深い處なのであり、最も賞賛すべき部分であるでしょう。勿論、濱瀬氏とて西洋音楽でのSuppositionの事を知らない訳はなく、和音外音の取り扱いを聞き慣れないSuppositionという仮定バスを採用してしまうと却ってジャズ/ポピュラー体系にて判りにくくしてしまう事と、パーカー本人へのリスペクトがあっての上での語句であるという事はあらためて読み手は認識しておく必要があるかと思います。

これほどの分析をしておき乍ら、嘗ての『ブルーノートと調性』ではビバップに興味は無いと述べていた濱瀬氏が、実はそうした側面を疾の昔(とうのむかし)に体得しているが故の言葉であり、ジャズを冒涜しているものではないという理解もあらためて併せ持つ必要があり、『ブルーノートと調性』にて取り扱われるsus4でのアプローチというのは、更に理解を深める材料になる事でありましょう。

根音から短三度下方(つまり長六度上方)の音程関係を、エルネー・レンドヴァイ著『音のシンメトリー』では「パストラル6度」という風にも述べられております。

6度の取り扱い=13度の見渡しとした時の和音の重畳は、7声体となる為ヘプタトニック組織では充分な総和音状態です。その状態からさらに「和音外音」を求めるとすると8音以上半音階組織を見渡す必要も出てきますが、そうした応用も可能という事になる訳です。そうすると、エドモン・コステールの属23の和音の見渡しも当て嵌める事が可能ともなります。

但し、エドモン・コステールは上音(つまり自然倍音列)に註力した考えで少なくとも5オクターヴに跨がる上方の自然倍音列からの音を平均律に「均される」牽引力を声高に語っている為、早期の段階で差音を導出が可能な音脈を見捨てる嫌いがあるため、ヒンデミットの中心音の置き方(特に長六度の親近性)をバッサリと断罪する所があります。処がヒンデミットが長六度の音程の親近性を導出するのは、その起因とする處に差音の親近性が背景にある事を念頭に置かなくてはなりません。そういう意味でエドモン・コステール『和声の変貌』は、高次の倍音に固執し過ぎる嫌いがあるので注意が必要なのであり、更にコステールは12等分「平均律」を以てしてヒンデミットの作曲の手引きにて触れられている三全音の取り扱いを断罪しているのは非常に早計な處があるのは注意されたい。

ヒンデミットは、調性に伴う音程の僅かな歪つな状況を視野に入れた上で、記譜上ではその歪さが消失して完全無比な12平均律や特定の嬰変に優位性のある視覚的優位性が生じてしまう事で、比類無き三全音というスタンスは時間の経過と検証が必要なのであると説いている處を、コステールは勝手に等分平均律を前提に断罪してしまうので、コステールの新奇な理論を前にヒンデミットのそれが懐疑的に見られてしまうのは非常に残念な事であります。コステールの残したおおきな二つの汚点ですな。

鍵盤にしたって88鍵の中心は中央ハにある訳ではありませんし、1オクターヴ、ハ音から1オクターヴ上のハ音を取ってみても、本当の中心は(※鍵盤の物理的形状)嬰ヘ(=fis)にあるワケではありません。鍵盤の物理的形状の中心はニ音と変イ音(d、as)にあるのであって、三全音という地位を厳密に等価に扱うならば、こうした操作体系からも解放された上で半音階の中の三全音という地位が均等に取り扱われる議論と整備を待たねばならないと説いているのがヒンデミットであるのに、皮相的理解の単なる平均律の机上の空論でコステールがヒンデミットの三全音やシュテムトンの優位性(こちらは差音を無視)しているのは実に失笑モノなのであります。

アントワーヌ・ゴレア著『現代音楽の美学』に於てもやはりヒンデミットの謂う「12音音楽は平均律とともに滅びる」という言葉を高慢だと断罪しており、この言葉をコステールも引き合いに出している始末である。

抑もヒンデミットは、アンサンブルの実際における「いびつな」音程の取り扱いの現実と、差音という現象があまりに近しく存する所から端を発しているモノであり、ヒンデミットは19平均律を慫慂していた背景があるという事をスポイルしてはなりません。

また、これは以前私も書いた様に、溝部國光著『正しい音階 音楽音響学』にて書かれている19平均律を読むまでは判らなかったのですが、溝部國光曰く、19平均律の実際は「純正12度30平均律」が正しい事だという事が判ると、所謂純正音程の螺旋構造の音律=つまりオクターヴ相が合致しない音律。循環平均律法ではなく直線平均律法となるという事をどこまで見渡した上でヒンデミットを批判しているのであろうか!?というエセな論説を声高に述べてしまっている處がゴレアとコステールの痛々しい点なのであります。

純正音程の螺旋音律(つまりオクターヴ相の合致しない直線平均律法)などシュトックハウゼンのみならずヴァレーズとて取り入れていた訳ですよ。そうした前提の理解がなくコステールの『和声の変貌』を有り難がっている人は、本当にヒンデミットの慫慂していた背景を知っているのか!?と疑いたくなるんですね。私の周囲に、ヒンデミットの理論の一部に懐疑的になっている人の多くはコステール由来であり、私のこうした側面に反論を唱えられる者は居りませんでした(少ないですが)。

エドモン・コステール著『和声の変貌』は四分音体系に於ても親和性というのを見渡せる様に図示してはおりますが、アロイス・ハーバ著の『新和声学』の中にある四分音体系に準えると、コステールのその視点は「均齊」方面に偏重し過ぎている嫌いがあり、私としてはその体系はあまり役に立たないかと思います。そういう意味では、ゴレアがクシェネクの名を挙げているのは1から12までの整数を総計66にする総音程音列の暗喩を背景に均齊化音社会を見渡した上でヒンデミットの三全音を批判しているのでありますが、抑もヒンデミットの等分平均律は循環平均律法由来ではない事も視野に入れて批判をすべきであったでしょう。

例えば、シュトックハウゼンの習作IIにおける純正17度25等分平均律(=直線平均律法)を、春秋社刊デイヴィッド・コープ著の『現代音楽キーワード事典』ではなぜか81等分平均律として扱われるのであります。これが実に不思議な解釈でして私の理解が足らないのか著者の思い違いなのか理解に苦しむ点でありまして、通常「81」という数字はシントニック・コンマを指す80:81の音程比として遭遇する数字なのですが、この「81」がどの音程に対して等分しようとも、=SQRT5^(1/25)と同じ値を導けないのであります。こうした處から誤解を招いたりしない様、直線平均律か循環平均律(※循環平均律は常にオクターヴの相貌は完全に合致する体系です)を理解しておく必要があり、その上で、純正音程の取り扱いの前提と、アンサンブルの逐次変更するピッチの現実を念頭に入れつつ、均齊化社会のそれとを盲滅法に同列に判断しない様注意が必要なワケです。

こうした前提があって、所謂通常の半音階社会である12平均律の枠組みの中での等音程組織の脈絡(トリトヌス、長三度等音程、短三度等音程、全音音階、半音階)が初めて「効力」のある脈絡として眼前に現れるという事を肝に銘じて向き合わなくてはならない訳です。ジャズとセリエルとは全く異なる物ですが、とりあえず、トリトヌスと長短3度の等音程や全音音階位は使った上で、残りは転調を駆使して半音階を駆使しようとしているという、いわばクロード・バリフのメタ・トーナリティー的なEleven Note的俯瞰が多くのジャズ・アプローチに合致する見渡しでもある為これまで列挙していたワケですね。

和音外音がどのような、半音階「的」な導出となるのか!?という脈絡が少しでも理解できれば、音楽を学ぶ事が面白くなるのではないかと思い、あらためてこうして語る事とした譯です。

2014-08-09 01:00