馴染めぬ和音表記の類 [楽理]

私がどうしても馴染めぬコード表記のひとつにナンチャラ7sus4(9)という、つまる所7th sus4の体にadd9という類の「セヴンス・サスフォー・アッド・ナインス」という物があります(笑)。近年よく見掛けるコード表記の例ですね。今回は、この和音表記への腑に落ちる理解という側面と、どうしても馴染めぬ側面を語る事に(笑)。

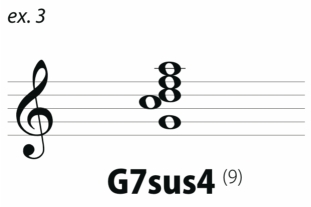

例に挙げるならばやはりハ調の調域を元にして取り上げる事が手っ取り早いので、今回もハ調の調域にて語って行く事にしますが、sus4という和音は抑も長三和音という「元の体」に収まる寸前で三度の音がホッペをつねられている様に四度の方向へ引っ張られている状態でありましてだからこそ「suspended」なのでありますね。勿論、長三度音へ「収束」する為の物なのですが、ポピュラー界隈の音楽の場合はsus4という和音体系が独立体系としての使われ方も発展していて、特に短七の7th音と融合して、例えば「G7sus4」という風に属音に絡み付いているクセして、属音から見たら解決先の音をもう使っている様な技法などフツーに存在するモノです。

独立体系という類の使い方だと、例えば音はハ長調の音並びと同一であってもGのキーでGミクソリディアンを奏でて演出したりする事がある様に、属音としてではなく、あたかもGのトニックの様に振る舞わせてG7sus4を取り扱ったりする事もあったりするという事です。

こうしたsus4の取り扱いの体系が進むと、マイナー11thコードの断片亦は省略形として使われ方も現れ、マイナー11thだと六声体という重畳しい和音の為、せいぜい四声体位にとどめたいとする様な所から結果的に短三和音に完全十一度音が付加されて、四度音と短三度を進行させてあたかもsus4がマイナー・コードの短三度音に収束するかのような体系も見られる様になっています。

こうした事が悪いと言っているのではなく、音の体系として11度音の使われ方というのは変化音を視野に入れずとも(完全十一度が増音程とならなかったり、減四度として扱われる事の無い体系の方法論の意)、柔軟な使い方がされる様になっているという現実にきちんと耳と目を向けなくてはならないという事でありまして、そういう側面に対してきちんとした理解を伴わなくてはいけないだろうというのが今回のハナシです。まあ、如何斯う言っても始まらないのかもしれませんがね(笑)。

7th sus4の体はごくごく普通に見受けるモノの、最近よく目にする7sus4(9)の体は、そうした表記が許容される背景と、そうした表記が馴染めない理由を語る事になります。

所謂「sus」が付く類のコード表記に於いては、sus4に較べれば遥かに使用頻度は低くなりますが海外(特に米国)のシーンでは「sus2」という表記もあったりします。或る意味で7th sus4 (9)表記というのはそうしたsus2、sus4のイイとこ取り、という側面もあるのかもしれませんが、この成立に於いて先ずは「腑に落ちる」類の理由を用意してみるコトにしましょうか。

我々は通常「三度堆積」のコードを取り扱っています。三度を何度もこねくり回して十三度まで積むのが「一般的」な表記です。三度を徒に重畳しく積んで23度まで積み上げる属二十三の和音の例というのもエドモン・コステールが取り上げていたりしますが、これは半音階の総和音の訪れを三度音程を使って用いた類の物であり、一般の和声体系に収まるだけの理解だと相当難解な類なので今回は属二十三の和音に対してあらためて語るコトはしませんが、興味のある方はブログ内検索で「属二十三の和音」というキーワードを検索にかけていただければヒットしますのでソチラをお読みくださいね、と(笑)。

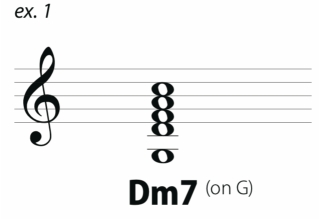

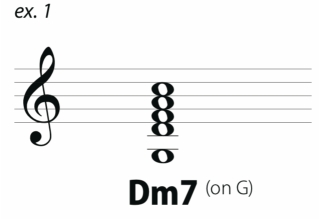

でまあ、一般的な理解だと三度積みの体系で和音が組成されているのですが、ポピュラー音楽の多くは分数コードやらonコードという、三度音程で積みきれない類の和音にしばしばお目にかかる事があります。例えば「Dm7 (on G)」という、Onコード部の低音と母体のコードが五度の類は意外に頭痛めている人は昔から多いモノです。なにゆえアタマを痛める事が多いのか!?というのが次の様な理解から起因するモノです。ではまずex.1の例を見てもらうと、確かに最低音を示すG音と上声部Dm7のルートのD音との間に「3度の隙間」が生じているのが判ります。

G音(ベース音)から見て母体のコードのルートのD音を向くと、その完全五度音程の間に本来は存在していない「何らかの」三度音を見出してしまう所に疑問を抱く人が多いモノです。G音をルートとする六声体を視野に入れれば、G音とD音の間に「B音かB♭音」の存在を見付けてしまいかねないという「迷い」を生じかねません。もっと突き詰めれば「この和声は六声体の某かの音の省略された不完全な体なのではないか!?」という風に、和声の構築からも懐疑的になってしまいかねない体を生じております。

は後述しますが、実際には先のいずれかの表記の選別ではなく、どちらの表記にも馴染んでいない人も多いのです(笑)。

「Dm7 (on G)」の表記に理解が甘くなってしまうのは、G音とD音が「五度」ではなく、本当は四度由来な所にまず目を向けなくてはならないのであります。四度由来の組成はまず扨て置き、このコードの実際をまず見てみましょう。

機能的にはIIm7 on Vという類の和音で、私の周囲では仰々しく「ツー・マイナー・セヴンス on ファイヴ」なんて言わず「ツーonファイヴ」でハナシは通じますし、いつもとは違うメンバーが居たりすると、ついつい虚勢を張って、「そこ、ゴブンノニな!」(=2/5)とか言ってフカしてデカいトコ見せようと脅かしちゃったりした事もありました(笑)。「五分の二」という類の表現に躊躇・逡巡する様な奴ならソコで終い。少しはアタマ使って考え張り巡らせて「嗚呼、IIm7 on Vの事!?」という風に相槌を打てる事の出来る様な者を少なくとも見付けてはオトモダチに成らない様では集積されてこないワケですな。そうして離合集散を繰り返して「判り合える」人間同士で音を放つのが目的なのですから仕方ありません(笑)。

調的な枠組みの中で考えても「調的」な色彩はやや中和されているのが「Dm7(on G)」の実際です。機能的にはサブドミナントonドミナントなワケなので、純然たる属七の体ではなく属七のあからさまなドミナント・モーションを中和させているとも言えます。

更に付け加えると私が過去にも述べた様に、ツーonファイヴの形を私はそれすらその様には呼びたくはないのですね(笑)。言うなればIV6 on Vという形が最もオーセンティックな姿であるからです。

IV6という事はF6を意味するワケですが、本来はD音の訪れというのは下属音(=F)から生ずる長六の音なのです。サブドミナント由来ではDm7というコードはそもそもF6の体こそがモノホンで、Dm7というのはF6でD音を根音バスにした体とも言えるモノで、分数コードに於いて二度ベースの形(=2ndベース)としてF6/Gという風に本当ならこうして理解してこそが古くからの形に相応しい体であるのです。ですので、サブドミナントonドミナントという形式を色濃く(Dm7という表記だとサブドミナント属ではあってもサブドミナントという意思表示がコード表記から伝わりにくくなりがち)表した体として捉えたい理解であって欲しいのでありますね。

和音の体系を転回という風に視野が及べば、「Dm7 on G」に於ける最低音の在り方というのは無関係に考える事ができるのですが、分数コードというのは上下が「倒置」とう形で入れ替わる事が可能であってもOnコードの類は上下の概念を無視して平衡状態にする事ができないのです。すなわち、Dm7から見た四度方向のG音が下の世界に持ち込まれたという風に考えてほしいのであります。そういう視点でex.4を改めてみていただくと、Dm7の上方にあるG音を下方へ持ち込んだ物と想起してほしいのであります。

こうする事で元の調性を維持し乍ら機能中和型の和声として成立可能なのですが、G音という音の在り方が強固ではなく、仮にベース・パートが「メロディック」に動いてしまった場合にはG音の体が弱まり、結果的にG音とD音が四度の響きではなく五度の響きの体が刺激されて、ある筈の無い「空虚」な三度方面の音へジャイロが振れてしまう様な牽引力になる筈です。その理由が次の通りです。

抑も、ツーonファイヴの体で得られる五声の音は、それらで完全五度を4回累積させたいわゆる「ペンタトニック」の体を生む事が出来ます。これをペンタトニックの総和音とは誰も言いませんし私も言いませんが(笑)、完全五度共鳴で得られる情緒深い所の音程は一応はキッチリ持って居乍らも実はカデンツとしての機能つまりトニック、ドミナント、サブドミナントの各種機能を薄めて使っているのが特徴的な所なんですね。本来なら五度の共鳴がフル活用してもっと情緒深く、行き先が明確な体として響いてもおかしくはないのですが、意外にも完全五度の4回の累積の型でのペンタトニックを総和音としての和音で使うと、旋律では情緒が深く出るのに和音だと中和されてしまうという不思議な所があったりするモノなのです。

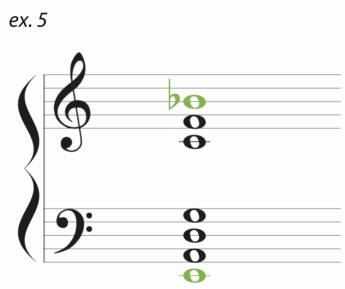

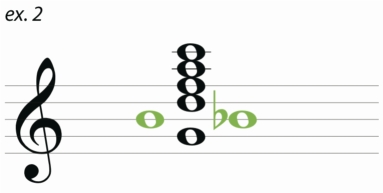

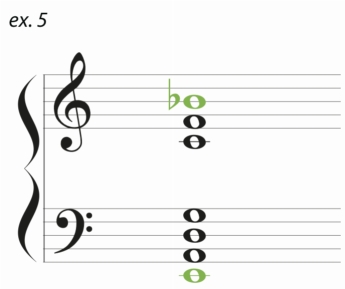

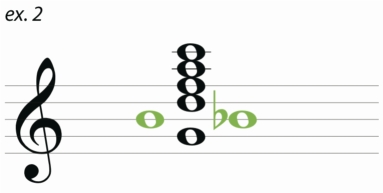

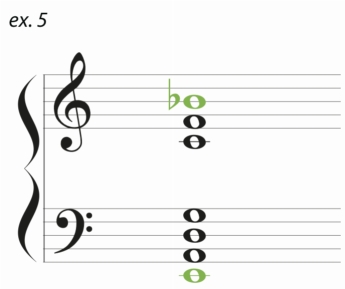

ex.5では、先の「Dm7 on G」が完全五度音程累積の「断片」としての姿であったとしたら、5つの音だけでは調性は確定できないワケですから、さらに調性という方向へコントラストを強めてしまうと、5つの音からさらに「調的」な音の手掛かりは緑色で示されているE音かB♭音への牽引力を強めてしまう事になるのです。つまり、ベースとして与えられているG音がキッチリと腰を据えてくれないと「中和」されずに調的な世界へ捕捉されてしまう事になるため、ベースがメロディックに動いてしまうとE音か或いはB♭音への不必要な牽引力を作りかねないワケです。

E音への牽引力が生じたとすれば、元から生ずるハ調の調域に「首尾よく」収まってくれるので、「まだ」どうにかなるものの、B♭音への手掛かりが出来てしまうと折角調性を暈しているにも拘らず、今度は他の調性のコントラストまで強めて持って来てしまうようでは「窓閉めろ!」と言われているのにどこかを開けてしまっているかのような愚かな行為を招いているにも等しくなりかねないのであります(笑)。つまり、調的な枠組みに収まってはいても、それを中和する仕組みでの「Dm7 on G」が、中和という形を活かしきれない音として使ってしまう様なら、暈す技法をも別の調性として使ってしまうというそんなやり方をしている様では使いこなせはしないという事も意味します。

そもそもオクターヴはどのように割譲されて来た歴史があるのか!?という事を今一度繙くとex.6で見られるように、二組の完全四度が組み合わさって分割されてきたワケですね。「完全音程」の起源です。各々の完全四度音程がその後さらに細かい音程に砕かれていったワケです。FとGという間はその後相当歴史が進み11世紀頃に漸く「ココも砕いちゃう!?」みたいに「8つ目の階名」として使おうとする動きがあったのですが(ブログ内検索で8つ目の階名と検索してくれれば詳細が判ります)、ココは触らぬ神に祟りなしってぇ事で一端お座なりになり、二重導音の到来までそっとされていた事実なのでありますが、今回重要なのはテトラコルドの発生の方です。

つまり、テトラコルドで生じたF音、C音、G音というのはC音に対して等しく完全五度で共鳴し合っているとも言えるワケで、ex.7の様に、完全五度の共鳴の「両端」を「倒置」して入れ替えると、結果的に完全四度累積の体を生み、自ずと牽引力は上方から下方への完全四度累積という風に私がよく使う語句の「逆行」というベクトルを生むワケで、この逆行の方角は短和音のベクトルと同等なのである、という事も以前にも述べた通りです。

例えばハ長調で生ずる音並びは、先のテトラコルドから生ずるF音から等しく完全五度音程を累積させてF→C→G→D→A→E→Bと得ているワケで、先の「Dm7 on G」の全ての構成音もこれらの完全五度累積から生ずる調域からの「断片」とも言えるワケですね。

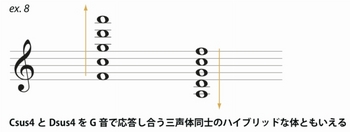

とまあ、先の様に例を挙げて行くと、次のex.8の様にあらためて「Dm7 on G」から生ずる構成音を一望する事が可能となるのですが、完全五度累積or完全四度累積の体として示しているのでこうした2種類の体になっており、完全五度累積の体は上方へ五度を積み上げる事であと2つで調性を確定でき、同様に完全四度累積の体は下方に累乗させる事で「調性」を見出していこうとするというベクトルを矢印で示しているのであります。

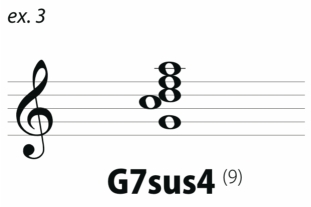

この「五声体」、確かに上と下との丁度中央に位置する音は是亦奇しくも「G音」であり、「Dm7 on G」という形の本来の和音の基軸をG音と見るには(G7sus4 add9とか)都合の良いモノになっているのがあらためて判ります。sus4のトライアドはGsus4から端を発したとすれば、四声体がG7sus4、五声体がG7sus4 (9)となっていくのは確かに「正常」な表記の発展なのかもしれません。

しかし、ex.8の注釈にも付けている様に、私はこの五声体を二度/九度で合成されたsus4のハイブリッドの体で扱う見方をしているのであります。

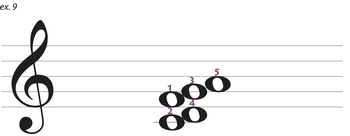

ex.9を見ていただきましょう。完全四度累積の型が六声体として次の音を得るとしたら、次の6音目に「結実」するに相応しいのはE音の部分でありましょう。ヘプタトニックの総和音を得るワケではなくそれでも六声体なので調域は確定しておりませんし和声空間としてはゆとりのある状況です。

私が「Dm7 on G」という体に着目しているのは、それが調的な世界でとてもお行儀の良い体であるにも拘らず、調的な色合いを薄めて使っている所に着目しているのですね。

つまり、先の様に「Dm7 on G」は確かに完全五度共鳴累積型のペンタトニックの「総合」なのですから、そこからさらに音をひとつ付け加えて和声的な空間を発展させたとすると、それは完全五度の共鳴という「従来の枠組み」に則って単純に累積するベクトルに則っただけの事で、中和された音からひとつ音を加えてさらに暈すよりも調域を確定しそうになるという、調性のテンパイ状態を自ずと作り出してしまう愚策となってしまいかねないのであります。

もっと付け加えるならば、コード表記として仮にsus4由来の六声体を今度はG7sus4 (9、13)という風に発展しそうなそれは、コード表記の形式からすれば収まりの良い体ではあるものの、折角調的な世界が中和されつつあるのに調性を確定しまうような事になってしまうのは勿体無いワケですね。

先日、チェレプニン音階の組成を語る時にペンタトニックがどのようにして生まれ体系化されているか!?という事を語りましたが、ペンタトニックは抑も「調性」は確定していない体であります。だからこそ「嘯く」事も可能なのであります。主旋律がペンタトニックで構成されていても与えられた背景の和音が結果的にペンタトニック以外の音を使って調性を彩るのであればそれはペンタトニックの情緒ではなくヘプタトニックの情緒です(笑)。

ペンタトニックという物が調性自体は希薄という理解を前提に、それならばsus4の四声体やsus4の三声体同士でのもっとフレキシブルなハイブリッドな表記を探っていった方が茫洋とした調域を表し乍ら複調・多調由来も視野に入れつつの表記として先の「Dm7 on G」をG7sus4(9)として見るだけではなく、私はCsus4とDsus4との分数の分数表記でも構わないではないか!?表記は返って仰々しくもありますが、そちらの方が応用が利くのではないかと思っているので、私のブログでは7th sus4 (9)の表記を見る事はないと思いますので、その辺りにご注意をいただければ有り難いかな、と。但し、「Dm7 on G」を「G7sus4 (9)」と表記するのはけしからん!と言っているワケではないのでその辺りも誤解無く(笑)。

まあ、折角完全五度音程の4回累積の「等音程」を見たワケですから、これを機会に「別の脈絡」へ導く術も語っておく事にしましょう。今回の五声体、それは前述の様に完全五度音程を4回累積した等音程和音として見立てつつ、私は更にG音で応答(=共有)し合っているCsus4とDsus4という二組の完全四度等音程とも見立てているので、それを今度は重点的に語るワケなので更に興味を抱かれる方はそのまま継続してお読み下さい。

取り敢えずは先の「Dm7 on G」の体を完全五度等音程として見立てる事にしましょう。すると次のex.10の様に分布する事になるのです。色分けしているのはあくまでもハ調の調域でのカデンツ(トニック、ドミナント、サブドミナント)として分類している物を色分けしているモノです。一様にこうして分布しているという事に対してあらためて数奇な物に遭遇したと捉えていただくのも宜しいかもしれません。とりあえずはこの色分けした分布の「形」を今回は強固に覚えていてほしいと思います。理由は後述しますので、この「形」はキッチリと覚えて下さいね、と。

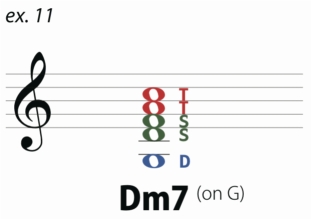

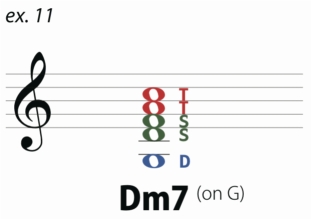

扨て、「Dm7 on G」という和音をハ調の調域に於いて各構成音がどのような機能分布になっているのか!?という事をあらためて確認したものがex.11となります。五声体を一括りに下から上に読み上げると「DSSTT」という形になるのが判ります。コード表記の形式に倣ってこのコードは確かに「Dm7 on G」と同じ構成音であるものの、「等音程」の類のシンメトリカルなストラクチャーとして使っていたら!?という発想でこの和音を見ていただきたいのですね。つまり、或る意味ではCsus4もDsus4もゴッタ煮状態で、ベースが偶々G音を弾いてくれている様な状況を想起していただくと有り難いです(笑)。

ベース・パートは別として、上声部はDsus4およびCsus4を調域の見えぬ世界において漠然と弾いている様な状況だと考えましょう。とりあえずは和声の構成音程度はフレージングは可能ではありますが、二組のsus4が混在する事に依って首尾よくペンタトニックを弾く様なフレージングも可能ではあるものの、収まりどころが把握できていないので着地点が不明瞭で、その先のフレージングがおよばない様な状況に陥っているとしましょうか。

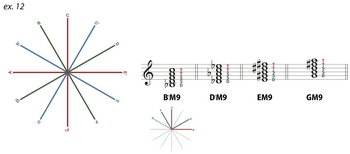

先のCsus4とDsus4の構成音から鑑みれば「なんとなく」ハ調の調域を使っていれば取り敢えずは問題なさそうではある物の、結果的に「ドレミファソラシド」を適当に弾いているようなフレージングでは収まりが悪いモノでもあります(笑)。ジャズの脈絡にも近しい亦はジャズの語法としては比較的新しい側面でのアプローチを鑑みるならば、「Dm7 on G」と同機能の体を見出して、その同機能が和声の形として一般的に収まりやすいタイプで、且つハ調の調域と因果関係が希薄な和音を導き出せるとしたら結構面白そうなアプローチを生み出せそうです。その例のひとつがex.12に見られる4つの和音です。とりあえずはB♭M9を導けば同機能の和音は中心軸を90度回転させた同種のコードに等しいワケですから、D♭M9、EM9、GM9を導く事も同時に可能となるワケです。

扨て、ココで思い出して下さい。Csus4およびDsus4というたったふたつのsus4からこうした因果関係を通常どのような人が考えに及ぶのか!?という事を。ウェイン・ショーターとスタンリー・カウエルなら間違い無く導く事のできる音空間なのです。態々それらの脈絡が希薄な和音の体全ての構成音を羅列する事なく、構成音の一部をチラ見せするだけでも充分な「アウトサイド」になるでありましょう。凡人はそこで「どうしてこの音を使えるのだ!?」と苦悩し乍らも先人達の音の説得力の前に平伏し陶酔するのであります。

ex.12の下段に記されている小さな中心軸システムは、先の「Dm7 on G」で得られた機能と同機能ではあるものの、完全五度等音程の一部が「砕かれて」いるのがお判りでありましょう。私がよく言う、「音程が砕かれた」という表現は、砕かれる事でシンメトリカルなストラクチャーとしての体を強固にするという言葉の言い換えなのですね(笑)。

例えば、先のex.12の例の様に完全五度等音程の一部が砕かれて体がズレた様になっている形状の様を、例えば11時を基準にして対称形を見出すと、シンメトリカルな構造はおそらく9時は空けて、8時と7時に音を「収まり処」を与えてもよさそうです。すると、オーギュメンテッドな体は見えて来ますし、ひいてはさらに音をシンメトリカルな構造に付加させればチェレプニンの体も見えて来る様になります。つまりはそーゆーこってす。

「Dm7 on G」をG7sus4(9)として見てしまうと、sus4の方向が先のCsus4とDsus4とのベクトルが違う所に加えて、Gという場所一点に収まる体しか見えないのがその先の発展的な理解を阻害しかねないワケです。勿論ハイパーな世界観を学ぶ人であらばどんな表記にも便宜的な表記として柔軟に捉えてその表記以上の発想の転換に依ってプレイ面を研ぎ澄ませなくてはならないのでありましょうが、「Dm7 on G」もG7sus4(9)という表記はいずれもひとつの方向しか向いていないので、それだったらsus4として固執する事のない機能中和型の「Dm7 on G」とやらを好意的に扱ってやった方がまだイイのではないかな、と思うのが私の見解なワケですね。本来なら私は「F6/G」と使いたい所なんですけどね(笑)。こーゆートコロは古典的な方面に固執してしまうのが私の悪いクセ(杉下右京風)。

例に挙げるならばやはりハ調の調域を元にして取り上げる事が手っ取り早いので、今回もハ調の調域にて語って行く事にしますが、sus4という和音は抑も長三和音という「元の体」に収まる寸前で三度の音がホッペをつねられている様に四度の方向へ引っ張られている状態でありましてだからこそ「suspended」なのでありますね。勿論、長三度音へ「収束」する為の物なのですが、ポピュラー界隈の音楽の場合はsus4という和音体系が独立体系としての使われ方も発展していて、特に短七の7th音と融合して、例えば「G7sus4」という風に属音に絡み付いているクセして、属音から見たら解決先の音をもう使っている様な技法などフツーに存在するモノです。

独立体系という類の使い方だと、例えば音はハ長調の音並びと同一であってもGのキーでGミクソリディアンを奏でて演出したりする事がある様に、属音としてではなく、あたかもGのトニックの様に振る舞わせてG7sus4を取り扱ったりする事もあったりするという事です。

こうしたsus4の取り扱いの体系が進むと、マイナー11thコードの断片亦は省略形として使われ方も現れ、マイナー11thだと六声体という重畳しい和音の為、せいぜい四声体位にとどめたいとする様な所から結果的に短三和音に完全十一度音が付加されて、四度音と短三度を進行させてあたかもsus4がマイナー・コードの短三度音に収束するかのような体系も見られる様になっています。

こうした事が悪いと言っているのではなく、音の体系として11度音の使われ方というのは変化音を視野に入れずとも(完全十一度が増音程とならなかったり、減四度として扱われる事の無い体系の方法論の意)、柔軟な使い方がされる様になっているという現実にきちんと耳と目を向けなくてはならないという事でありまして、そういう側面に対してきちんとした理解を伴わなくてはいけないだろうというのが今回のハナシです。まあ、如何斯う言っても始まらないのかもしれませんがね(笑)。

7th sus4の体はごくごく普通に見受けるモノの、最近よく目にする7sus4(9)の体は、そうした表記が許容される背景と、そうした表記が馴染めない理由を語る事になります。

所謂「sus」が付く類のコード表記に於いては、sus4に較べれば遥かに使用頻度は低くなりますが海外(特に米国)のシーンでは「sus2」という表記もあったりします。或る意味で7th sus4 (9)表記というのはそうしたsus2、sus4のイイとこ取り、という側面もあるのかもしれませんが、この成立に於いて先ずは「腑に落ちる」類の理由を用意してみるコトにしましょうか。

我々は通常「三度堆積」のコードを取り扱っています。三度を何度もこねくり回して十三度まで積むのが「一般的」な表記です。三度を徒に重畳しく積んで23度まで積み上げる属二十三の和音の例というのもエドモン・コステールが取り上げていたりしますが、これは半音階の総和音の訪れを三度音程を使って用いた類の物であり、一般の和声体系に収まるだけの理解だと相当難解な類なので今回は属二十三の和音に対してあらためて語るコトはしませんが、興味のある方はブログ内検索で「属二十三の和音」というキーワードを検索にかけていただければヒットしますのでソチラをお読みくださいね、と(笑)。

でまあ、一般的な理解だと三度積みの体系で和音が組成されているのですが、ポピュラー音楽の多くは分数コードやらonコードという、三度音程で積みきれない類の和音にしばしばお目にかかる事があります。例えば「Dm7 (on G)」という、Onコード部の低音と母体のコードが五度の類は意外に頭痛めている人は昔から多いモノです。なにゆえアタマを痛める事が多いのか!?というのが次の様な理解から起因するモノです。ではまずex.1の例を見てもらうと、確かに最低音を示すG音と上声部Dm7のルートのD音との間に「3度の隙間」が生じているのが判ります。

G音(ベース音)から見て母体のコードのルートのD音を向くと、その完全五度音程の間に本来は存在していない「何らかの」三度音を見出してしまう所に疑問を抱く人が多いモノです。G音をルートとする六声体を視野に入れれば、G音とD音の間に「B音かB♭音」の存在を見付けてしまいかねないという「迷い」を生じかねません。もっと突き詰めれば「この和声は六声体の某かの音の省略された不完全な体なのではないか!?」という風に、和声の構築からも懐疑的になってしまいかねない体を生じております。

は後述しますが、実際には先のいずれかの表記の選別ではなく、どちらの表記にも馴染んでいない人も多いのです(笑)。

「Dm7 (on G)」の表記に理解が甘くなってしまうのは、G音とD音が「五度」ではなく、本当は四度由来な所にまず目を向けなくてはならないのであります。四度由来の組成はまず扨て置き、このコードの実際をまず見てみましょう。

機能的にはIIm7 on Vという類の和音で、私の周囲では仰々しく「ツー・マイナー・セヴンス on ファイヴ」なんて言わず「ツーonファイヴ」でハナシは通じますし、いつもとは違うメンバーが居たりすると、ついつい虚勢を張って、「そこ、ゴブンノニな!」(=2/5)とか言ってフカしてデカいトコ見せようと脅かしちゃったりした事もありました(笑)。「五分の二」という類の表現に躊躇・逡巡する様な奴ならソコで終い。少しはアタマ使って考え張り巡らせて「嗚呼、IIm7 on Vの事!?」という風に相槌を打てる事の出来る様な者を少なくとも見付けてはオトモダチに成らない様では集積されてこないワケですな。そうして離合集散を繰り返して「判り合える」人間同士で音を放つのが目的なのですから仕方ありません(笑)。

調的な枠組みの中で考えても「調的」な色彩はやや中和されているのが「Dm7(on G)」の実際です。機能的にはサブドミナントonドミナントなワケなので、純然たる属七の体ではなく属七のあからさまなドミナント・モーションを中和させているとも言えます。

更に付け加えると私が過去にも述べた様に、ツーonファイヴの形を私はそれすらその様には呼びたくはないのですね(笑)。言うなればIV6 on Vという形が最もオーセンティックな姿であるからです。

IV6という事はF6を意味するワケですが、本来はD音の訪れというのは下属音(=F)から生ずる長六の音なのです。サブドミナント由来ではDm7というコードはそもそもF6の体こそがモノホンで、Dm7というのはF6でD音を根音バスにした体とも言えるモノで、分数コードに於いて二度ベースの形(=2ndベース)としてF6/Gという風に本当ならこうして理解してこそが古くからの形に相応しい体であるのです。ですので、サブドミナントonドミナントという形式を色濃く(Dm7という表記だとサブドミナント属ではあってもサブドミナントという意思表示がコード表記から伝わりにくくなりがち)表した体として捉えたい理解であって欲しいのでありますね。

和音の体系を転回という風に視野が及べば、「Dm7 on G」に於ける最低音の在り方というのは無関係に考える事ができるのですが、分数コードというのは上下が「倒置」とう形で入れ替わる事が可能であってもOnコードの類は上下の概念を無視して平衡状態にする事ができないのです。すなわち、Dm7から見た四度方向のG音が下の世界に持ち込まれたという風に考えてほしいのであります。そういう視点でex.4を改めてみていただくと、Dm7の上方にあるG音を下方へ持ち込んだ物と想起してほしいのであります。

こうする事で元の調性を維持し乍ら機能中和型の和声として成立可能なのですが、G音という音の在り方が強固ではなく、仮にベース・パートが「メロディック」に動いてしまった場合にはG音の体が弱まり、結果的にG音とD音が四度の響きではなく五度の響きの体が刺激されて、ある筈の無い「空虚」な三度方面の音へジャイロが振れてしまう様な牽引力になる筈です。その理由が次の通りです。

抑も、ツーonファイヴの体で得られる五声の音は、それらで完全五度を4回累積させたいわゆる「ペンタトニック」の体を生む事が出来ます。これをペンタトニックの総和音とは誰も言いませんし私も言いませんが(笑)、完全五度共鳴で得られる情緒深い所の音程は一応はキッチリ持って居乍らも実はカデンツとしての機能つまりトニック、ドミナント、サブドミナントの各種機能を薄めて使っているのが特徴的な所なんですね。本来なら五度の共鳴がフル活用してもっと情緒深く、行き先が明確な体として響いてもおかしくはないのですが、意外にも完全五度の4回の累積の型でのペンタトニックを総和音としての和音で使うと、旋律では情緒が深く出るのに和音だと中和されてしまうという不思議な所があったりするモノなのです。

ex.5では、先の「Dm7 on G」が完全五度音程累積の「断片」としての姿であったとしたら、5つの音だけでは調性は確定できないワケですから、さらに調性という方向へコントラストを強めてしまうと、5つの音からさらに「調的」な音の手掛かりは緑色で示されているE音かB♭音への牽引力を強めてしまう事になるのです。つまり、ベースとして与えられているG音がキッチリと腰を据えてくれないと「中和」されずに調的な世界へ捕捉されてしまう事になるため、ベースがメロディックに動いてしまうとE音か或いはB♭音への不必要な牽引力を作りかねないワケです。

E音への牽引力が生じたとすれば、元から生ずるハ調の調域に「首尾よく」収まってくれるので、「まだ」どうにかなるものの、B♭音への手掛かりが出来てしまうと折角調性を暈しているにも拘らず、今度は他の調性のコントラストまで強めて持って来てしまうようでは「窓閉めろ!」と言われているのにどこかを開けてしまっているかのような愚かな行為を招いているにも等しくなりかねないのであります(笑)。つまり、調的な枠組みに収まってはいても、それを中和する仕組みでの「Dm7 on G」が、中和という形を活かしきれない音として使ってしまう様なら、暈す技法をも別の調性として使ってしまうというそんなやり方をしている様では使いこなせはしないという事も意味します。

そもそもオクターヴはどのように割譲されて来た歴史があるのか!?という事を今一度繙くとex.6で見られるように、二組の完全四度が組み合わさって分割されてきたワケですね。「完全音程」の起源です。各々の完全四度音程がその後さらに細かい音程に砕かれていったワケです。FとGという間はその後相当歴史が進み11世紀頃に漸く「ココも砕いちゃう!?」みたいに「8つ目の階名」として使おうとする動きがあったのですが(ブログ内検索で8つ目の階名と検索してくれれば詳細が判ります)、ココは触らぬ神に祟りなしってぇ事で一端お座なりになり、二重導音の到来までそっとされていた事実なのでありますが、今回重要なのはテトラコルドの発生の方です。

つまり、テトラコルドで生じたF音、C音、G音というのはC音に対して等しく完全五度で共鳴し合っているとも言えるワケで、ex.7の様に、完全五度の共鳴の「両端」を「倒置」して入れ替えると、結果的に完全四度累積の体を生み、自ずと牽引力は上方から下方への完全四度累積という風に私がよく使う語句の「逆行」というベクトルを生むワケで、この逆行の方角は短和音のベクトルと同等なのである、という事も以前にも述べた通りです。

例えばハ長調で生ずる音並びは、先のテトラコルドから生ずるF音から等しく完全五度音程を累積させてF→C→G→D→A→E→Bと得ているワケで、先の「Dm7 on G」の全ての構成音もこれらの完全五度累積から生ずる調域からの「断片」とも言えるワケですね。

とまあ、先の様に例を挙げて行くと、次のex.8の様にあらためて「Dm7 on G」から生ずる構成音を一望する事が可能となるのですが、完全五度累積or完全四度累積の体として示しているのでこうした2種類の体になっており、完全五度累積の体は上方へ五度を積み上げる事であと2つで調性を確定でき、同様に完全四度累積の体は下方に累乗させる事で「調性」を見出していこうとするというベクトルを矢印で示しているのであります。

この「五声体」、確かに上と下との丁度中央に位置する音は是亦奇しくも「G音」であり、「Dm7 on G」という形の本来の和音の基軸をG音と見るには(G7sus4 add9とか)都合の良いモノになっているのがあらためて判ります。sus4のトライアドはGsus4から端を発したとすれば、四声体がG7sus4、五声体がG7sus4 (9)となっていくのは確かに「正常」な表記の発展なのかもしれません。

しかし、ex.8の注釈にも付けている様に、私はこの五声体を二度/九度で合成されたsus4のハイブリッドの体で扱う見方をしているのであります。

ex.9を見ていただきましょう。完全四度累積の型が六声体として次の音を得るとしたら、次の6音目に「結実」するに相応しいのはE音の部分でありましょう。ヘプタトニックの総和音を得るワケではなくそれでも六声体なので調域は確定しておりませんし和声空間としてはゆとりのある状況です。

私が「Dm7 on G」という体に着目しているのは、それが調的な世界でとてもお行儀の良い体であるにも拘らず、調的な色合いを薄めて使っている所に着目しているのですね。

つまり、先の様に「Dm7 on G」は確かに完全五度共鳴累積型のペンタトニックの「総合」なのですから、そこからさらに音をひとつ付け加えて和声的な空間を発展させたとすると、それは完全五度の共鳴という「従来の枠組み」に則って単純に累積するベクトルに則っただけの事で、中和された音からひとつ音を加えてさらに暈すよりも調域を確定しそうになるという、調性のテンパイ状態を自ずと作り出してしまう愚策となってしまいかねないのであります。

もっと付け加えるならば、コード表記として仮にsus4由来の六声体を今度はG7sus4 (9、13)という風に発展しそうなそれは、コード表記の形式からすれば収まりの良い体ではあるものの、折角調的な世界が中和されつつあるのに調性を確定しまうような事になってしまうのは勿体無いワケですね。

先日、チェレプニン音階の組成を語る時にペンタトニックがどのようにして生まれ体系化されているか!?という事を語りましたが、ペンタトニックは抑も「調性」は確定していない体であります。だからこそ「嘯く」事も可能なのであります。主旋律がペンタトニックで構成されていても与えられた背景の和音が結果的にペンタトニック以外の音を使って調性を彩るのであればそれはペンタトニックの情緒ではなくヘプタトニックの情緒です(笑)。

ペンタトニックという物が調性自体は希薄という理解を前提に、それならばsus4の四声体やsus4の三声体同士でのもっとフレキシブルなハイブリッドな表記を探っていった方が茫洋とした調域を表し乍ら複調・多調由来も視野に入れつつの表記として先の「Dm7 on G」をG7sus4(9)として見るだけではなく、私はCsus4とDsus4との分数の分数表記でも構わないではないか!?表記は返って仰々しくもありますが、そちらの方が応用が利くのではないかと思っているので、私のブログでは7th sus4 (9)の表記を見る事はないと思いますので、その辺りにご注意をいただければ有り難いかな、と。但し、「Dm7 on G」を「G7sus4 (9)」と表記するのはけしからん!と言っているワケではないのでその辺りも誤解無く(笑)。

まあ、折角完全五度音程の4回累積の「等音程」を見たワケですから、これを機会に「別の脈絡」へ導く術も語っておく事にしましょう。今回の五声体、それは前述の様に完全五度音程を4回累積した等音程和音として見立てつつ、私は更にG音で応答(=共有)し合っているCsus4とDsus4という二組の完全四度等音程とも見立てているので、それを今度は重点的に語るワケなので更に興味を抱かれる方はそのまま継続してお読み下さい。

取り敢えずは先の「Dm7 on G」の体を完全五度等音程として見立てる事にしましょう。すると次のex.10の様に分布する事になるのです。色分けしているのはあくまでもハ調の調域でのカデンツ(トニック、ドミナント、サブドミナント)として分類している物を色分けしているモノです。一様にこうして分布しているという事に対してあらためて数奇な物に遭遇したと捉えていただくのも宜しいかもしれません。とりあえずはこの色分けした分布の「形」を今回は強固に覚えていてほしいと思います。理由は後述しますので、この「形」はキッチリと覚えて下さいね、と。

扨て、「Dm7 on G」という和音をハ調の調域に於いて各構成音がどのような機能分布になっているのか!?という事をあらためて確認したものがex.11となります。五声体を一括りに下から上に読み上げると「DSSTT」という形になるのが判ります。コード表記の形式に倣ってこのコードは確かに「Dm7 on G」と同じ構成音であるものの、「等音程」の類のシンメトリカルなストラクチャーとして使っていたら!?という発想でこの和音を見ていただきたいのですね。つまり、或る意味ではCsus4もDsus4もゴッタ煮状態で、ベースが偶々G音を弾いてくれている様な状況を想起していただくと有り難いです(笑)。

ベース・パートは別として、上声部はDsus4およびCsus4を調域の見えぬ世界において漠然と弾いている様な状況だと考えましょう。とりあえずは和声の構成音程度はフレージングは可能ではありますが、二組のsus4が混在する事に依って首尾よくペンタトニックを弾く様なフレージングも可能ではあるものの、収まりどころが把握できていないので着地点が不明瞭で、その先のフレージングがおよばない様な状況に陥っているとしましょうか。

先のCsus4とDsus4の構成音から鑑みれば「なんとなく」ハ調の調域を使っていれば取り敢えずは問題なさそうではある物の、結果的に「ドレミファソラシド」を適当に弾いているようなフレージングでは収まりが悪いモノでもあります(笑)。ジャズの脈絡にも近しい亦はジャズの語法としては比較的新しい側面でのアプローチを鑑みるならば、「Dm7 on G」と同機能の体を見出して、その同機能が和声の形として一般的に収まりやすいタイプで、且つハ調の調域と因果関係が希薄な和音を導き出せるとしたら結構面白そうなアプローチを生み出せそうです。その例のひとつがex.12に見られる4つの和音です。とりあえずはB♭M9を導けば同機能の和音は中心軸を90度回転させた同種のコードに等しいワケですから、D♭M9、EM9、GM9を導く事も同時に可能となるワケです。

扨て、ココで思い出して下さい。Csus4およびDsus4というたったふたつのsus4からこうした因果関係を通常どのような人が考えに及ぶのか!?という事を。ウェイン・ショーターとスタンリー・カウエルなら間違い無く導く事のできる音空間なのです。態々それらの脈絡が希薄な和音の体全ての構成音を羅列する事なく、構成音の一部をチラ見せするだけでも充分な「アウトサイド」になるでありましょう。凡人はそこで「どうしてこの音を使えるのだ!?」と苦悩し乍らも先人達の音の説得力の前に平伏し陶酔するのであります。

ex.12の下段に記されている小さな中心軸システムは、先の「Dm7 on G」で得られた機能と同機能ではあるものの、完全五度等音程の一部が「砕かれて」いるのがお判りでありましょう。私がよく言う、「音程が砕かれた」という表現は、砕かれる事でシンメトリカルなストラクチャーとしての体を強固にするという言葉の言い換えなのですね(笑)。

例えば、先のex.12の例の様に完全五度等音程の一部が砕かれて体がズレた様になっている形状の様を、例えば11時を基準にして対称形を見出すと、シンメトリカルな構造はおそらく9時は空けて、8時と7時に音を「収まり処」を与えてもよさそうです。すると、オーギュメンテッドな体は見えて来ますし、ひいてはさらに音をシンメトリカルな構造に付加させればチェレプニンの体も見えて来る様になります。つまりはそーゆーこってす。

「Dm7 on G」をG7sus4(9)として見てしまうと、sus4の方向が先のCsus4とDsus4とのベクトルが違う所に加えて、Gという場所一点に収まる体しか見えないのがその先の発展的な理解を阻害しかねないワケです。勿論ハイパーな世界観を学ぶ人であらばどんな表記にも便宜的な表記として柔軟に捉えてその表記以上の発想の転換に依ってプレイ面を研ぎ澄ませなくてはならないのでありましょうが、「Dm7 on G」もG7sus4(9)という表記はいずれもひとつの方向しか向いていないので、それだったらsus4として固執する事のない機能中和型の「Dm7 on G」とやらを好意的に扱ってやった方がまだイイのではないかな、と思うのが私の見解なワケですね。本来なら私は「F6/G」と使いたい所なんですけどね(笑)。こーゆートコロは古典的な方面に固執してしまうのが私の悪いクセ(杉下右京風)。

2013-03-22 17:25