U.K.1stアルバム収録「Presto Vivace」に見る付点8分5連 [プログレ]

今回は「付点8分5連」という連音符をあらためて解説しようと思い立ち、プログレ界の雄U.K.の1stアルバム収録の「Presto Vivace and Reprise」について語ろうかと思います。

上述の曲名の様に正式な楽曲タイトルが「Presto Vivace and Reprise」の様で、その後のU.K.がトリオ編成へと変容した時期ではブート盤で「Presto Vivace」という曲名で流通していた物ですので、長らく彼らを追って来た方は態々「Presto Vivace and Reprise」とは呼ばずに省略して「プレスト・ヴィヴァーチェ」と呼ぶ事が多いかと思います。

中には《「ヴィヴァーチェ」というイタリア語ではなくて「ヴィヴェース」と呼ぶのが正当なのでは!?》と疑問を抱くプログレマニヤも居たりするのが面白い所です。

そういえばナショナル・ヘルスのアラン・ゴウエン追悼アルバムとなった『D.S. Al coda』が《ダル・セーニョ・アル・コーダ》と呼ばれる事は少なく何故だか《ディー・エス・アル・コーダ》と読まれてしまう所にも日本の世俗音楽界の素養の浅さをあらためて思い知らされるのでありますが(笑)、音楽用語としての速度表記は「プレスト」「ヴィヴァーチェ」とイタリア語を拝戴する事から勘案すれば、いかに英国人達が制作したアルバムと雖も茲は英語流の発音は避けるべきであろうと思われます。

英国人のひとりであるジェイコブ・コリアーは友人のひとりジューン・リーとの動画の中での会話に於てJ.S.バッハの名を「バフ」= [bax] というドイツ語の [x] (=フ)の発音をしていた所に、彼の原語拝戴は素晴らしいと実感した物でしたが、アメリカ英語の場合、マウスピースのメーカーでも知られている「Bach」は「バック」と読まれるので、私ももしかすると英国も「バック」と呼ぶのだろうか!? などと高を括っていたので驚かされた事があります。

ラテン語由来の発音がドイツ語にも残っており、それゆえ [x] は「フ」と呼ばれる訳であり、LaTeXが「ラテフ」と呼ばれるのもそういう背景があるからですね。

扨て「Presto Vivace and Reprise」なのですが、リプライズ部分はほぼ踏襲していない「Presto Vivace」としての演奏部分を私は今回YouTubeの方へ譜例動画をアップロードしたので、それと併せて解説する事にしますが、本曲のテンポ自体は「アレグロ」近傍であるのに曲名が「Presto Vivace」という、それこそ四分音符=160〜180をも想起させる様な名前が充てられているのは、フレーズそのものが細やかでせせこましい様を表しているのであろうと思われます。

茲から譜例動画の解説となりますが、譜例動画の方はキーボードとベースの2パートのみにしております。楽曲後半からは譜例動画の方でもギターとヴァイオリンを加えてはいるのですが、夫々オクターヴ・ユニゾンですのでメインのフレーズが判れば十分であろうという考えから2パートのみにしております。

また、2パートのみにした事で画面上のスペースは広く使う事が可能な為、2パートを2段で徹頭徹尾表示しておりますが、4声部として見間違う事が無い様に譜面の頭末両方にディヴィジ(太い斜線)を付与しております。

最初の8小節はドラムのみのフレーズですが、8小節の内冒頭7小節の拍子構造は「4+3+2/16」拍子と表示しております。これは実質的には7/16拍子であるものの、拍節(メトリック)構造は漸次4・3・2という風に可変拍子の断片を採っているのであります。

可変拍子とはボリス・ブラッハーのオルナメンテのそれでありますが、それが意図するものは、《単純拍子同士の組み合わせに依る混合拍子に対して、順次可変的な数の増減の解釈を与える事により拍節構造に揺さぶりを与える》事が重視されている訳です。つまり『オルナメンテ』は 、

[2+3+4+5+6+7+8+9+8+7+6+5+4+3+2…]

という風に、順次可変的な増減の値で単純拍子に対して拍節構造の揺さぶりを掛けているという楽曲なのであります。

(仮に、自然数「98765432123456789」は、449×494927×444444443という状況でもあり、これはもはや数学のパズルの様な世界観でありますが、振動数の変調という風に見るのも興味深い側面であろうかと思います)

そうした可変拍子の断片を見せている以上、単なる「7/16」拍子と表してしまうのはブルーフォードのドラムに対しての敬意が足りないと感じたので、敢えてこうした表記を施しているのです。同時にその拍節感を明示化させる様に、主役となるキーボードのパートでは本来ならば「全休符」の表示で済む所を態々拍節感を与えて [四分休符+付点八分休符+八分休符] という風に表しているのです。

主役ではないベースは「全休符でハナクソでもほじってくれ」位のゆとりを表しているので全休符で済ませているのです(笑)。

尚余談ではありますが、「全休符」はどんな拍子であろうとも《歴時は無関係》に全ての拍子構造に対して有効な表記であるものの、「全音符」の場合は4/4拍子限定もしくは4/4拍子のパルスを超える状況で全音符を充填する場合にのみ使われる《歴時に関係》する表記である事はあらためてご注意いただきたい所です。全音符を表記する際に、全休符のそれと同様に考えてしまうのは誤りですのでご注意いただきたいと思います。楽典の初学者には非常に多い誤りですので、念の為付言しておきました。

そうしてドラムのみのイントロは8小節目の「17/16」拍子を迎える訳ですが、メトリック構造としては譜例通り「〈付点八分休符×5〉+ 八分休符」という構造になっており、メインテーマを迎える事となります。

9小節目から一連のテーマが開始されますが、フレージングから勘案すると恐らくジョブソンのヴァイオリンを基に書かれた曲であろうと推察に及ぶのです。少なくともギターの音程跳躍ではなさそうです。余談ではありますが、70年代のエレクトリック・ヴァイオリンのメーカーは不明ですが、その後ZETAを使っていたかと思います。

扨て、9小節目以降は暫く7/16拍子が続くのですが、ベースの拍節構造というのは付点八分の拍節を10小節目にも跨って強行しているので、キーボードのテーマとは異なる拍節感となっておりますが《素となる音符の歴時は同じで拍節構造を替える》状況の場合、これを「ポリリズム」と呼びます。

翻って、仮にメインテーマでのフレーズに於て16分音符のパルス4つ分の所で他のパートが《素となる歴時とは異なる歴時》で1拍3連や1拍5連の歴時を刻めば、その状況は「ポリメトリック」と呼ばれる状況なので、あらためて念頭に置いていただければ幸いです。喩えるならば、ドラムが8ビートを刻んでいるのに、ギターがシャッフル、ベースが16ビートを刻んでいれば3パートに依るポリメトリックと呼ばれる状況であるという訳です。

因みに、9〜10小節はBドリアンでしょう。

11〜12小節目もベースは同様に付点八分の歴時を強行するポリリズムで、こちらは11小節目がGメジャー・ブルースで、ベースが [h] を奏した時は12小節目のアンティシペーション(先行音)に依る物と考えます。

つまり、12小節目はAメジャー・ブルースと想起し得る状況であり2度ベースとして「A7alt/B」という状況を暗示した [h] の先行音であると考えられる物です。そうして12小節目はルートが提示されぬままの「A7alt/G」という7度ベースという風に考えるのが妥当であろうかと思われます。

13小節目は、ベースが [fis] を奏する間はF♯エオリアンまたはF♯ドリアンを暗示しており確定には至らないものの直後にベースが [g] を奏する箇所では、それまでキーボードが奏でた [gis] を変応している事となり明確にモード・チェンジ(移旋)が生じている状況となります。このベースが奏する [g] はA7の七度音であると考えられるものであり、14小節目でベースが [d] を奏するまでは「A7」というコードのアヴェイラブル・モード・スケールに伴う [dis - e] のオルタレーション (=オルタード・テンション)がブルース・スケール的に関与していると考える事が出来るでしょう。

とはいえ14小節目でベースが [d] を奏した時はかなり多様な世界観に変容するのであり、キーボードのパートは半音階的に揺さぶりがかけられてはいるものの、実質的には「A△/B♭△」というポリコードの断片を巧みに見せており、ブルース・ヘプタトニックの残り香をいつまでも感じてしまっていると見過ごしかねない重要な部分でもあります。

14小節目最後の [gis] までもコード・トーンとして解釈しようとするならば、B♭リディアン上のAアイオニアンと解釈する事も可能となります。

奇しくも、長七度忒いのポリコードでアッパーのメジャー・コードが長七度を随伴させるモードを想起するのは近年ではマイケル・フランクスのアルバム『Time Together』収録の「Summer in New York」の下記の埋込当該箇所にてアッパーのメジャー・コード上でメロディーが長七度を採っています。また、ポリコードの断片となっているそれらがB♭エニグマティック・スケールにも似た音組織の断片となっているのも興味深い所であります。

15小節目はFメジャー・ブルースと採って差し支えないかと思われます。

16小節目は [a] を基準とした時の下向クォータル・ハーモニー(四度和音)の断片から、同小節でベースが長二度上行して [fis] を奏する時に、[a] の上行四度の音脈を持って来て「D△」の断片の様に聴かせて「着地」させているという状況になります。

17小節目ではベースが [g - e] と下行フレーズを採りつつ、モードはGリディアン→Eドリアンを示しているという事となります。

18小節目も同様にEドリアンの強行という事になり、ベースが [e] から [fis] に進行していても後続はF♯フリジアンと解釈するには無理があります。何故ならば、フリジアンとしての特性音が無いからです。

19小節目はGリディアンであり、ベースが [h] へ進行してBエオリアンとなるのはエオリアンの特性音=「♭6th」としての [g] がキーボードの下行時に補完されるからであります。

20小節目。茲は21小節目にかけてベースがスケール・ワイズ・ステップ下行(音階順次下行進行)を採っており、結果的にヘプタトニックを [d - c - h - a - gis - f - e] と明示している事で、増二度 [gis - f] を含んだモードであると同時に、想起すべきモードのそれはAハーモニック・マイナー・モードである事が判ります。但し、[a] 音をモーダル・トニックとはしない状態であり、少なくともAハーモニック・マイナー・モードのⅣ度= [d] がモーダル・トニックであろうという解釈に至る必要があろうかと思います。

つまるところ、21小節目でベースが [gis] を明示しない限り、本箇所がAハーモニック・マイナー・モードである事は確定しなかった訳ですから、キーボードの跳躍に富んだフレーズに対して順次下行進行を採った上でモード確定を忍ばせているのは非常に気の利いたフレージングである事を窺い知れるというものです。

22小節目。茲はFリディアンと想起すべきでしょう。ベースは初っ端で [c] を明示してはいるものの、これは単なる5度ベースで後続の3度相当 [a] に「和声感」を委任している様な状態に過ぎず、キーボードの [f] が [e] に対する下行導音を採っていない事からもアッパーの [f] の存在が際立ち、こちらの方に和声的な主軸となる牽引力が生ずる事となります。

まあ、和声的に追おうとも実際には二声部でのフレーズである為どう頑張っても完全和音の体としての和声的状況は成立しないのでありますが、それでも二声部で和声感を充実させるにはアヴェイラブル・モード・スケールの進む方向性としていかに協和に則っているか否かで《調的な旋律》《旋法的(調的に曖昧)な旋律》の乙張りが生ずる訳ですから、逐次フレージングは配慮された動きになろうかと思います。

23小節目。こちらはEドリアンと解釈すべきでありましょう。

24小節目も前小節と同様にEドリアンが継続しているという解釈で差し支えないでしょう。

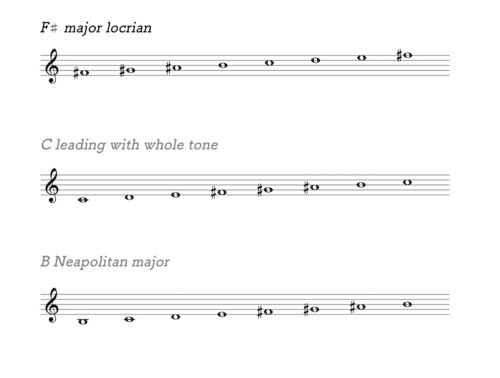

25小節目はF♯メジャー・ロクリアンを思わせる様なモードを垣間見せるフレージングとなっております。ヘプタトニックの7音を全て満たしているフレーズではないのでモード確定とまでは至りませんが、近似するモードとして可能性のあるモードのそれがノン・グレゴリアン・モードであるという点に注意する必要があります。

ご存知の通りメジャー・ロクリアンとは、先行するテトラコルドの第1〜4音はアイオニアンの断片の様に振舞っておき乍らも、後続の第5〜7音は全音階から総じて下方変異を採って [♭5・♭6・♭7] となる音列であり、メジャー・ロクリアンの第5音をモーダル・トニックとした場合のそれは「導音付き全音音階(Leadind with Whole Tone)」でもあり、同様に第4音をモーダル・トニックとすればナポリタン・メジャーとなるモードです。

即ち、ナポリタン・メジャーを基準とすれば、ナポリタン・メジャーの第5音をモーダル・トニックとした時のモードがメジャー・ロクリアンであり、ナポリタン・メジャーの第2音をモーダル・トニックとした時のモードが導音付き全音音階のモードと言い換える事も出来るという訳です。

これらのモードの特徴は、モーダル・トニックから数えて5番目の音が完全五度とはならないので調的な世界観から勘案しても自然と叛いている事になるので、調的に靡かない独特な世界観を持つモードとなる訳です。

26小節目。ここはBドリアンと想起して差し支えないのですが、ベースがグリッサンドをする際、[h] に対して上行導音を採るので、Bドリアンの七度音 [a] が [ais] に変応する点は注意を要する所です。音楽学的な視点で言うと、この [ais] への変応だけを拔萃してその変応時点をBメロディック・マイナーと強弁する事は出来ません。非常に厳格な取扱いですが、これはBドリアンの第7音が上行導音を採るが故に変応を起こした、という取扱いになるのが正当であります。

ジャズの場合、こうした事細かな変応が現れる事は殆ど無いと言って過言ではないでしょう。コードとアヴェイラブル・モード・スケールが1対1の関係で対応させているからであり、仮に「○m9」上でドリアンとフリジアンとを事細かに変応させようとしても、コードの側の「♮9th」が旋律側の変応を許さないからです。

つまり、ジャズの場合は重畳しいハーモニーが時には旋律の多様な変応の自由度を奪っている事もあるとも言えるのですが、対位法に於ける変応の重要性を熟知しているジャズマンがどれほど存在するのかも疑問ではあります(笑)。

西洋音楽とジャズを俯瞰してみても、ウェットンの上行導音の採り方は西洋音楽的アプローチであり実に理に適っているアプローチであり、たかがグリッサンド程度として看過してはならない重要なアプローチなのであります。

27小節目では付点8分5連(=3拍5連)が早々に現れますが、gis moll (=G♯m)の断片である事が判ります。ベースは [cis] なので、和声的に見れば「G♯m/C♯」という4度ベースの型を見立てる事が可能でありましょう。モード的には、ベースの下行フレーズと併せてG♯ドリアンとなります。

28小節目。茲では下拍(=16分音符のパルス1〜3つ目)こそ先行のG♯ドリアンを続行しておりますが、中拍(=16分音符のパルス4〜6つ目)ではG♯エオリアンに変じた上でのベースが [fis] を奏していると解釈すべきでしょう。然し乍らキーボードが [a] を奏するのでこの時点でG♯フリジアンへと変応したという風に捉えるべきです。

加えて同小節上拍(=16分音符のパルス7〜9つ目)は、先行するモードとしてG♯フリジアンへと変じた為、同様にG♯フリジアンが続いている事が判ります。

29小節目。キーボードのフレーズは [c - des - es - e] = [半・全・半] という音程間隔に依るテトラコルドを形成し、次のテトラコルドに対して半音ディスジャンクトとして連結するのですが、その際後続のテトラコルドの音列が鏡像音程でもあるのですが、[半・全・半] である為シンメトリカルな音列を生じている事になります。

そうして2組のテトラコルドを連結したオクタトニックは結果的にオクターヴを回帰しないマルチ・オクターヴを形成しており、1組のテトラコルド内で何らかのモードの断片を見てモードの解釈をするか、2組のテトラコルドを俯瞰した上でマルチ・オクターヴという解釈を採るかという二義的な状況となっております。

ベースが [c] から始まって後はコモン・トーン(=共通音)を明示して下行している所でキーボードが [ces] へと変応する以上、マルチ・オクターヴ形成と見立てた方がベターな解釈であろうと思います。その理由は、各テトラコルド内でコロコロと調的な状況が変わるという判断をするよりも、マルチ・オクターヴとして解釈した方がクロマティシズムの世界観が強化されるであろうという解釈ゆえの事です。

30小節目。茲で表しているインデックス「E」は誤りで、このインデックス「E」は次の31小節目で付与すべき物であり、YouTubeの方のコメントでもそれは明示しておりますのであらためてご注意いただきたいと思います。

という訳で本小節はF♯ミクソリディアンと解釈する事が可能なのですが、29小節目がマルチオクターヴとして半音階的に暈滃した世界観だとすると、28小節目のG♯エオリアンからの本小節でのF♯ミクソリディアンというのは、半音階的社会へ迂回して再度調的な世界へ靡いて来たという事を見て取る事が出来るのです。

31小節目。茲から次の32小節目がテーマの一旦のシメの部分となりますが、F♯エオリアンかF♯ドリアンかは確定する事は不可能です。

加えて32小節目でのベースのグリッサンドは、過程で生ずる [h] は明示的に発音する様にグリッサンドする必要がある物で、なかなかの曲者です。

33小節目の付点8分5連は幹音で弾き切っているのですが、全体的にFリディアンを匂わせた上でのフレージングと捉えて良さそうです。

そうして34〜57小節目はリフレインとなるので、あらためて58小節目としてFリディアンから継続されるのですが、ベースが [h] を奏した時点でGミクソリディアンを匂わせていると考えても良さそうです。Fリディアンからそのまま突っ切るのではなくGミクソリディアンを一旦迂迴する様に。

唯、音組織としては同一なのでドラスティックな変化とはなりませんが、Gミクソリディアンへワンクッションを置く理由は、次小節60小節目のそれが調域としてはEマイナーへ転調するのですが、それがEフリジアンへ移旋した上で生ずる「♭Ⅱ」としてのフリジアン・スーパートニックとして聴かせる必要がある事で、揺さぶりが必要なのであろうかと思います。

無論、聴かせる音は二声部でしかないので、和声的な背景として希薄な状況下ではFリディアンがそのまま突っ切って、それをEマイナーがEフリジアンに移旋した状況としての「♭Ⅱ」へ帰着しても違和はそれほど無いとは思えるのですが、その微かな調域の変化を示唆する必要があろうと思い、調号無しから明示的にホ短調の調号を充てているという訳です。

こうして「Presto Vivace」の各小節がどういう構造になっているのかはお判りいただけたかと思いますが、あらためて付点8分5連(=3拍5連)がどのように書かれるべきか!? という事を、以前にもジェントル・ジャイアントの「Free Hand」やらでも触れましたので、ブログ内検索をかけて比較してお読みいだければ幸いです。

上述の曲名の様に正式な楽曲タイトルが「Presto Vivace and Reprise」の様で、その後のU.K.がトリオ編成へと変容した時期ではブート盤で「Presto Vivace」という曲名で流通していた物ですので、長らく彼らを追って来た方は態々「Presto Vivace and Reprise」とは呼ばずに省略して「プレスト・ヴィヴァーチェ」と呼ぶ事が多いかと思います。

中には《「ヴィヴァーチェ」というイタリア語ではなくて「ヴィヴェース」と呼ぶのが正当なのでは!?》と疑問を抱くプログレマニヤも居たりするのが面白い所です。

そういえばナショナル・ヘルスのアラン・ゴウエン追悼アルバムとなった『D.S. Al coda』が《ダル・セーニョ・アル・コーダ》と呼ばれる事は少なく何故だか《ディー・エス・アル・コーダ》と読まれてしまう所にも日本の世俗音楽界の素養の浅さをあらためて思い知らされるのでありますが(笑)、音楽用語としての速度表記は「プレスト」「ヴィヴァーチェ」とイタリア語を拝戴する事から勘案すれば、いかに英国人達が制作したアルバムと雖も茲は英語流の発音は避けるべきであろうと思われます。

英国人のひとりであるジェイコブ・コリアーは友人のひとりジューン・リーとの動画の中での会話に於てJ.S.バッハの名を「バフ」= [bax] というドイツ語の [x] (=フ)の発音をしていた所に、彼の原語拝戴は素晴らしいと実感した物でしたが、アメリカ英語の場合、マウスピースのメーカーでも知られている「Bach」は「バック」と読まれるので、私ももしかすると英国も「バック」と呼ぶのだろうか!? などと高を括っていたので驚かされた事があります。

ラテン語由来の発音がドイツ語にも残っており、それゆえ [x] は「フ」と呼ばれる訳であり、LaTeXが「ラテフ」と呼ばれるのもそういう背景があるからですね。

扨て「Presto Vivace and Reprise」なのですが、リプライズ部分はほぼ踏襲していない「Presto Vivace」としての演奏部分を私は今回YouTubeの方へ譜例動画をアップロードしたので、それと併せて解説する事にしますが、本曲のテンポ自体は「アレグロ」近傍であるのに曲名が「Presto Vivace」という、それこそ四分音符=160〜180をも想起させる様な名前が充てられているのは、フレーズそのものが細やかでせせこましい様を表しているのであろうと思われます。

茲から譜例動画の解説となりますが、譜例動画の方はキーボードとベースの2パートのみにしております。楽曲後半からは譜例動画の方でもギターとヴァイオリンを加えてはいるのですが、夫々オクターヴ・ユニゾンですのでメインのフレーズが判れば十分であろうという考えから2パートのみにしております。

また、2パートのみにした事で画面上のスペースは広く使う事が可能な為、2パートを2段で徹頭徹尾表示しておりますが、4声部として見間違う事が無い様に譜面の頭末両方にディヴィジ(太い斜線)を付与しております。

最初の8小節はドラムのみのフレーズですが、8小節の内冒頭7小節の拍子構造は「4+3+2/16」拍子と表示しております。これは実質的には7/16拍子であるものの、拍節(メトリック)構造は漸次4・3・2という風に可変拍子の断片を採っているのであります。

可変拍子とはボリス・ブラッハーのオルナメンテのそれでありますが、それが意図するものは、《単純拍子同士の組み合わせに依る混合拍子に対して、順次可変的な数の増減の解釈を与える事により拍節構造に揺さぶりを与える》事が重視されている訳です。つまり『オルナメンテ』は 、

[2+3+4+5+6+7+8+9+8+7+6+5+4+3+2…]

という風に、順次可変的な増減の値で単純拍子に対して拍節構造の揺さぶりを掛けているという楽曲なのであります。

(仮に、自然数「98765432123456789」は、449×494927×444444443という状況でもあり、これはもはや数学のパズルの様な世界観でありますが、振動数の変調という風に見るのも興味深い側面であろうかと思います)

そうした可変拍子の断片を見せている以上、単なる「7/16」拍子と表してしまうのはブルーフォードのドラムに対しての敬意が足りないと感じたので、敢えてこうした表記を施しているのです。同時にその拍節感を明示化させる様に、主役となるキーボードのパートでは本来ならば「全休符」の表示で済む所を態々拍節感を与えて [四分休符+付点八分休符+八分休符] という風に表しているのです。

主役ではないベースは「全休符でハナクソでもほじってくれ」位のゆとりを表しているので全休符で済ませているのです(笑)。

尚余談ではありますが、「全休符」はどんな拍子であろうとも《歴時は無関係》に全ての拍子構造に対して有効な表記であるものの、「全音符」の場合は4/4拍子限定もしくは4/4拍子のパルスを超える状況で全音符を充填する場合にのみ使われる《歴時に関係》する表記である事はあらためてご注意いただきたい所です。全音符を表記する際に、全休符のそれと同様に考えてしまうのは誤りですのでご注意いただきたいと思います。楽典の初学者には非常に多い誤りですので、念の為付言しておきました。

そうしてドラムのみのイントロは8小節目の「17/16」拍子を迎える訳ですが、メトリック構造としては譜例通り「〈付点八分休符×5〉+ 八分休符」という構造になっており、メインテーマを迎える事となります。

9小節目から一連のテーマが開始されますが、フレージングから勘案すると恐らくジョブソンのヴァイオリンを基に書かれた曲であろうと推察に及ぶのです。少なくともギターの音程跳躍ではなさそうです。余談ではありますが、70年代のエレクトリック・ヴァイオリンのメーカーは不明ですが、その後ZETAを使っていたかと思います。

扨て、9小節目以降は暫く7/16拍子が続くのですが、ベースの拍節構造というのは付点八分の拍節を10小節目にも跨って強行しているので、キーボードのテーマとは異なる拍節感となっておりますが《素となる音符の歴時は同じで拍節構造を替える》状況の場合、これを「ポリリズム」と呼びます。

翻って、仮にメインテーマでのフレーズに於て16分音符のパルス4つ分の所で他のパートが《素となる歴時とは異なる歴時》で1拍3連や1拍5連の歴時を刻めば、その状況は「ポリメトリック」と呼ばれる状況なので、あらためて念頭に置いていただければ幸いです。喩えるならば、ドラムが8ビートを刻んでいるのに、ギターがシャッフル、ベースが16ビートを刻んでいれば3パートに依るポリメトリックと呼ばれる状況であるという訳です。

因みに、9〜10小節はBドリアンでしょう。

11〜12小節目もベースは同様に付点八分の歴時を強行するポリリズムで、こちらは11小節目がGメジャー・ブルースで、ベースが [h] を奏した時は12小節目のアンティシペーション(先行音)に依る物と考えます。

つまり、12小節目はAメジャー・ブルースと想起し得る状況であり2度ベースとして「A7alt/B」という状況を暗示した [h] の先行音であると考えられる物です。そうして12小節目はルートが提示されぬままの「A7alt/G」という7度ベースという風に考えるのが妥当であろうかと思われます。

13小節目は、ベースが [fis] を奏する間はF♯エオリアンまたはF♯ドリアンを暗示しており確定には至らないものの直後にベースが [g] を奏する箇所では、それまでキーボードが奏でた [gis] を変応している事となり明確にモード・チェンジ(移旋)が生じている状況となります。このベースが奏する [g] はA7の七度音であると考えられるものであり、14小節目でベースが [d] を奏するまでは「A7」というコードのアヴェイラブル・モード・スケールに伴う [dis - e] のオルタレーション (=オルタード・テンション)がブルース・スケール的に関与していると考える事が出来るでしょう。

とはいえ14小節目でベースが [d] を奏した時はかなり多様な世界観に変容するのであり、キーボードのパートは半音階的に揺さぶりがかけられてはいるものの、実質的には「A△/B♭△」というポリコードの断片を巧みに見せており、ブルース・ヘプタトニックの残り香をいつまでも感じてしまっていると見過ごしかねない重要な部分でもあります。

14小節目最後の [gis] までもコード・トーンとして解釈しようとするならば、B♭リディアン上のAアイオニアンと解釈する事も可能となります。

奇しくも、長七度忒いのポリコードでアッパーのメジャー・コードが長七度を随伴させるモードを想起するのは近年ではマイケル・フランクスのアルバム『Time Together』収録の「Summer in New York」の下記の埋込当該箇所にてアッパーのメジャー・コード上でメロディーが長七度を採っています。また、ポリコードの断片となっているそれらがB♭エニグマティック・スケールにも似た音組織の断片となっているのも興味深い所であります。

15小節目はFメジャー・ブルースと採って差し支えないかと思われます。

16小節目は [a] を基準とした時の下向クォータル・ハーモニー(四度和音)の断片から、同小節でベースが長二度上行して [fis] を奏する時に、[a] の上行四度の音脈を持って来て「D△」の断片の様に聴かせて「着地」させているという状況になります。

17小節目ではベースが [g - e] と下行フレーズを採りつつ、モードはGリディアン→Eドリアンを示しているという事となります。

18小節目も同様にEドリアンの強行という事になり、ベースが [e] から [fis] に進行していても後続はF♯フリジアンと解釈するには無理があります。何故ならば、フリジアンとしての特性音が無いからです。

19小節目はGリディアンであり、ベースが [h] へ進行してBエオリアンとなるのはエオリアンの特性音=「♭6th」としての [g] がキーボードの下行時に補完されるからであります。

20小節目。茲は21小節目にかけてベースがスケール・ワイズ・ステップ下行(音階順次下行進行)を採っており、結果的にヘプタトニックを [d - c - h - a - gis - f - e] と明示している事で、増二度 [gis - f] を含んだモードであると同時に、想起すべきモードのそれはAハーモニック・マイナー・モードである事が判ります。但し、[a] 音をモーダル・トニックとはしない状態であり、少なくともAハーモニック・マイナー・モードのⅣ度= [d] がモーダル・トニックであろうという解釈に至る必要があろうかと思います。

つまるところ、21小節目でベースが [gis] を明示しない限り、本箇所がAハーモニック・マイナー・モードである事は確定しなかった訳ですから、キーボードの跳躍に富んだフレーズに対して順次下行進行を採った上でモード確定を忍ばせているのは非常に気の利いたフレージングである事を窺い知れるというものです。

22小節目。茲はFリディアンと想起すべきでしょう。ベースは初っ端で [c] を明示してはいるものの、これは単なる5度ベースで後続の3度相当 [a] に「和声感」を委任している様な状態に過ぎず、キーボードの [f] が [e] に対する下行導音を採っていない事からもアッパーの [f] の存在が際立ち、こちらの方に和声的な主軸となる牽引力が生ずる事となります。

まあ、和声的に追おうとも実際には二声部でのフレーズである為どう頑張っても完全和音の体としての和声的状況は成立しないのでありますが、それでも二声部で和声感を充実させるにはアヴェイラブル・モード・スケールの進む方向性としていかに協和に則っているか否かで《調的な旋律》《旋法的(調的に曖昧)な旋律》の乙張りが生ずる訳ですから、逐次フレージングは配慮された動きになろうかと思います。

23小節目。こちらはEドリアンと解釈すべきでありましょう。

24小節目も前小節と同様にEドリアンが継続しているという解釈で差し支えないでしょう。

25小節目はF♯メジャー・ロクリアンを思わせる様なモードを垣間見せるフレージングとなっております。ヘプタトニックの7音を全て満たしているフレーズではないのでモード確定とまでは至りませんが、近似するモードとして可能性のあるモードのそれがノン・グレゴリアン・モードであるという点に注意する必要があります。

ご存知の通りメジャー・ロクリアンとは、先行するテトラコルドの第1〜4音はアイオニアンの断片の様に振舞っておき乍らも、後続の第5〜7音は全音階から総じて下方変異を採って [♭5・♭6・♭7] となる音列であり、メジャー・ロクリアンの第5音をモーダル・トニックとした場合のそれは「導音付き全音音階(Leadind with Whole Tone)」でもあり、同様に第4音をモーダル・トニックとすればナポリタン・メジャーとなるモードです。

即ち、ナポリタン・メジャーを基準とすれば、ナポリタン・メジャーの第5音をモーダル・トニックとした時のモードがメジャー・ロクリアンであり、ナポリタン・メジャーの第2音をモーダル・トニックとした時のモードが導音付き全音音階のモードと言い換える事も出来るという訳です。

これらのモードの特徴は、モーダル・トニックから数えて5番目の音が完全五度とはならないので調的な世界観から勘案しても自然と叛いている事になるので、調的に靡かない独特な世界観を持つモードとなる訳です。

26小節目。ここはBドリアンと想起して差し支えないのですが、ベースがグリッサンドをする際、[h] に対して上行導音を採るので、Bドリアンの七度音 [a] が [ais] に変応する点は注意を要する所です。音楽学的な視点で言うと、この [ais] への変応だけを拔萃してその変応時点をBメロディック・マイナーと強弁する事は出来ません。非常に厳格な取扱いですが、これはBドリアンの第7音が上行導音を採るが故に変応を起こした、という取扱いになるのが正当であります。

ジャズの場合、こうした事細かな変応が現れる事は殆ど無いと言って過言ではないでしょう。コードとアヴェイラブル・モード・スケールが1対1の関係で対応させているからであり、仮に「○m9」上でドリアンとフリジアンとを事細かに変応させようとしても、コードの側の「♮9th」が旋律側の変応を許さないからです。

つまり、ジャズの場合は重畳しいハーモニーが時には旋律の多様な変応の自由度を奪っている事もあるとも言えるのですが、対位法に於ける変応の重要性を熟知しているジャズマンがどれほど存在するのかも疑問ではあります(笑)。

西洋音楽とジャズを俯瞰してみても、ウェットンの上行導音の採り方は西洋音楽的アプローチであり実に理に適っているアプローチであり、たかがグリッサンド程度として看過してはならない重要なアプローチなのであります。

27小節目では付点8分5連(=3拍5連)が早々に現れますが、gis moll (=G♯m)の断片である事が判ります。ベースは [cis] なので、和声的に見れば「G♯m/C♯」という4度ベースの型を見立てる事が可能でありましょう。モード的には、ベースの下行フレーズと併せてG♯ドリアンとなります。

28小節目。茲では下拍(=16分音符のパルス1〜3つ目)こそ先行のG♯ドリアンを続行しておりますが、中拍(=16分音符のパルス4〜6つ目)ではG♯エオリアンに変じた上でのベースが [fis] を奏していると解釈すべきでしょう。然し乍らキーボードが [a] を奏するのでこの時点でG♯フリジアンへと変応したという風に捉えるべきです。

加えて同小節上拍(=16分音符のパルス7〜9つ目)は、先行するモードとしてG♯フリジアンへと変じた為、同様にG♯フリジアンが続いている事が判ります。

29小節目。キーボードのフレーズは [c - des - es - e] = [半・全・半] という音程間隔に依るテトラコルドを形成し、次のテトラコルドに対して半音ディスジャンクトとして連結するのですが、その際後続のテトラコルドの音列が鏡像音程でもあるのですが、[半・全・半] である為シンメトリカルな音列を生じている事になります。

そうして2組のテトラコルドを連結したオクタトニックは結果的にオクターヴを回帰しないマルチ・オクターヴを形成しており、1組のテトラコルド内で何らかのモードの断片を見てモードの解釈をするか、2組のテトラコルドを俯瞰した上でマルチ・オクターヴという解釈を採るかという二義的な状況となっております。

ベースが [c] から始まって後はコモン・トーン(=共通音)を明示して下行している所でキーボードが [ces] へと変応する以上、マルチ・オクターヴ形成と見立てた方がベターな解釈であろうと思います。その理由は、各テトラコルド内でコロコロと調的な状況が変わるという判断をするよりも、マルチ・オクターヴとして解釈した方がクロマティシズムの世界観が強化されるであろうという解釈ゆえの事です。

30小節目。茲で表しているインデックス「E」は誤りで、このインデックス「E」は次の31小節目で付与すべき物であり、YouTubeの方のコメントでもそれは明示しておりますのであらためてご注意いただきたいと思います。

という訳で本小節はF♯ミクソリディアンと解釈する事が可能なのですが、29小節目がマルチオクターヴとして半音階的に暈滃した世界観だとすると、28小節目のG♯エオリアンからの本小節でのF♯ミクソリディアンというのは、半音階的社会へ迂回して再度調的な世界へ靡いて来たという事を見て取る事が出来るのです。

31小節目。茲から次の32小節目がテーマの一旦のシメの部分となりますが、F♯エオリアンかF♯ドリアンかは確定する事は不可能です。

加えて32小節目でのベースのグリッサンドは、過程で生ずる [h] は明示的に発音する様にグリッサンドする必要がある物で、なかなかの曲者です。

33小節目の付点8分5連は幹音で弾き切っているのですが、全体的にFリディアンを匂わせた上でのフレージングと捉えて良さそうです。

そうして34〜57小節目はリフレインとなるので、あらためて58小節目としてFリディアンから継続されるのですが、ベースが [h] を奏した時点でGミクソリディアンを匂わせていると考えても良さそうです。Fリディアンからそのまま突っ切るのではなくGミクソリディアンを一旦迂迴する様に。

唯、音組織としては同一なのでドラスティックな変化とはなりませんが、Gミクソリディアンへワンクッションを置く理由は、次小節60小節目のそれが調域としてはEマイナーへ転調するのですが、それがEフリジアンへ移旋した上で生ずる「♭Ⅱ」としてのフリジアン・スーパートニックとして聴かせる必要がある事で、揺さぶりが必要なのであろうかと思います。

無論、聴かせる音は二声部でしかないので、和声的な背景として希薄な状況下ではFリディアンがそのまま突っ切って、それをEマイナーがEフリジアンに移旋した状況としての「♭Ⅱ」へ帰着しても違和はそれほど無いとは思えるのですが、その微かな調域の変化を示唆する必要があろうと思い、調号無しから明示的にホ短調の調号を充てているという訳です。

こうして「Presto Vivace」の各小節がどういう構造になっているのかはお判りいただけたかと思いますが、あらためて付点8分5連(=3拍5連)がどのように書かれるべきか!? という事を、以前にもジェントル・ジャイアントの「Free Hand」やらでも触れましたので、ブログ内検索をかけて比較してお読みいだければ幸いです。