今田勝「Driving The Cabriolet」楽曲解説 [楽理]

今回は今田勝の名曲のひとつに挙げられるアルバム『Rivage』収録の「Driving The Cabriolet」の譜例動画をYouTubeにアップロードを済ませた事もあり楽曲の詳細解説を進めて行こうと思うのですが、何より本曲の素晴らしさは筆舌に盡くし難い程のクロマティシズム(半音階主義)の世界観が現れており、その線(=フレーズ)は決して全音階的な予見の見渡しが利く様な世界観とは対極に位置するにも拘らず、耳(=脳)の側がその難しいであろうという筋を欲するのですね。

そうした線運びを耳にするのは、全音階に耳慣れた人からは難しい筈なのにこうした半音階の線の良さの前に酔いしれてしまうという訳です。

喩えて言うならば、半音階の線など耳にした事が無い人であってもビゼーの『カルメン』の「ハバネラ」の筋をひとたび耳にすれば、その半音階の線運びには《当にそうあるべき》だと思わせる位に自然かつ決して違和を抱かせず、半音階に随伴する和声ですらも《そうあるべき》だと思わせる様な見事な構築を思わせる程です。

《旋律は和声を欲し 和声は旋律を欲する》

上述の言葉は実に含蓄のある表現だとあらためて思い知らされます。「Driving The Cabriolet」はまさにその言葉がぴったりでありましょう。唯、誤解して欲しくない点がひとつ。同曲が「ハバネラ」に似ているという訳ではありません。楽曲の構造となる特徴的な半音階の使い方の見事さが両曲に共通しているというだけの事にすぎません。

遡れば1986年の夏。FM東京(現TOKYO-FM)を聴いていたら素晴らしい楽曲に遭遇し、FM雑誌を目を通してみたら今田勝の「Driving The Cabriolet」という曲だという事が判り、即刻レコード屋に足を運んで注文した覚えがあります。

本曲のオリジナル・パーソネルは以下の様に記載されております。

今田勝 (p)

清水信之 (syn, Hammond B-3, g, ds)

難波弘之 (el-p)

杉本喜代志 (g)

吉田憲司 (flh)

藤陵雅裕 (as)

フリューゲル・ホルンとアルト・サックスはそれほど目立ってはおりませんが、メロディーを弾くアナログ・シンセのリードとユニゾンで奏されているのが特徴なので直ぐにお判りになるでしょう。おそらくこのリード音は難波弘之が所有するプロフェット5なのではないかと推察するのですが、クレジットではエレクトリック・ピアノとなっているのは不思議な所です。

本アルバムはライナーノーツも非常に貧弱で、楽曲毎のパーソネルしか記載されていないので情報は非常に少ないのも残念な所です。まあ、全体的に打ち込み感が強く現れたアルバムであり、本曲以外の楽曲は甚だ予見の容易い楽曲も多いので、全てのエネルギーを「Driving The Cabriolet」に注力して傾聴しても罰が当たる事はないでしょう。

特にフュージョン系統に五月蝿く耳を傾ける聴き手にとって、本アルバムはテクニカルな要素は非常に少ないアルバムであるのは確かな所です。そういう点では全体的に聴き応え感は希薄であるので「Driving The Cabriolet」が収録されていなければかなり卑近な作りだと批判されたであろうなと思わんばかりです。

とはいえ「Driving The Cabriolet」が作品として傑出している為、この曲の為に本アルバムの価値は十二分にあろうかと思いますし、本曲は私にとって《死して尚、墓に持って行きたい楽曲100選》のひとつに挙げる事ができる1曲であるのは間違いありません。

音楽的な魅力が詰まった本曲を分析すれば魅力の源泉が少しでも明らかになるであろうと思うので、あらためて譜例動画を確認し乍ら楽曲の詳細を語って行く事にします。

本曲の各パターンは大別すると次の様に分ける事が可能なので、本記事でもこの解釈に沿って語る事となります。

①──ブリッジⅠ(イントロ)

②──ブリッジⅡ(ドミナント2小節)

③──A

④──B

⑤──ブリッジⅢ

尚、各ブリッジ(Ⅰ〜Ⅲ)の箇所に於て譜例動画で聴かれる単音ミュート・ギターのフレーズは私が付与したフレーズです。加えて、ブリッジⅢの7・8小節目でのシンセ・リードも私が附与したフレーズですので、これらは原曲には無い物となります。とはいえ殆どの部分はオリジナルのアレンジを踏襲しておりますので、原曲を毀損する様なフレーズを配してはいないつもりですのでその辺りはあらためてご理解いただきたいと思います。

オリジナルには無い単音ミュート・ギターを各ブリッジでも徹頭徹尾付与したのは、一部の人は単音ギターの存在を軽んじていたりするので、単音ギターの作り出すフレージングおよびその「ヘテロフォニー」がどれほど楽曲を彩るのか!? という事をあらためて認識してもらいたかったが故の事であります。

加えて、単音ミュート・ギターの齎すそれは、楽曲に豊かな疾走感を与えたりする物で、それが本曲では特に活きていると思われます。私が付与したフレーズのそれは、エリック・ゲイルと北島健司のミュート・ギターをイメージし乍ら作りました。ジェフ・ミロノフもこの手のギターの名手のひとりですが、本曲のイメージとしてはエリック・ゲイルと北島健司の方が合うだろうという所に端を発しております。

北島健司も色々なプレイをこなす千変万化なギタリストでもありますが、私のイメージしていたプレイ・スタイルは村松健のアルバム『Still Life Donuts』に参加していた時のプレイであり、特に「New York, Cloud 9」や「Night Flight」は、嘗てのフジテレビの「夜のヒットスタジオDX」のオープニングや番宣タイトルとして使われていたので、当時を知る方なら思い出されるかもしれません。

上掲の「Night Flight」の埋込当該箇所ではなくド頭のイントロの単音ミュート・ギターのプレイは北島健司の特徴が能く表れていると思います。同様にして「New York, Cloud 9」のプレイも秀逸なのですが、こちらはYouTubeではアップされていないのでApple Music等でお聴きになっていただければあらためて参考になろうかと思われます。

それではイントロとなる①(ブリッジⅠ)となる1〜8小節目の部分を順に語って行きますが、1小節目のコードは「Fm9(11)」であり、11th音を括弧で括っている理由は、キーボード(=ローズ)のパートのヴォイシングは実質「Fm9」である一方でギターは「Fm11」を標榜するアンサンブル状況であるからです。

加えて、キーボードのアンサンブルの方が楽曲としても優勢に耳に届くので、ギターでの11th音は実質的に付加音と判断できるので、コード表記のキャラクターとしては付加音として括弧を付した方が「Fm11」と表記するよりも正確であろうという配慮から斯様な表記にしております。

本曲のハーモニック・リズムの特徴として挙げられるのは、本パターンでのコード出現に於て各小節の4拍目八分裏で経過和音的にコードが介在しております。これはある意味で《音価の長い》後打音として解釈する事も可能な音です。つまり後続小節1拍目拍頭で現れる音への装飾音符的な解釈となる訳です。

然し乍ら、単なる経過音として片付けるにはあまりにもハーモニーが際立っており、後続和音に対して「短二度上方」からのパラレル・モーションとして和声的に「瘤」を付けているこの状況を単なる経過音として看過する事は出来ないので敢えてコード表記を充てているのです。

この経過和音は八分音符として音価が短い状況であるものの、先述の通り《音価の長い》後打音的な振る舞いに伴う撞着した表現となってはおりますが、その対比する表現にはあらためてご理解をいただきたいと思います。

2小節目は「E♭m9(11)」で、こちらも上部付加音を示した表記を継続している形を採って進めています。同小節4拍目八分裏では前小節と同様に後打音的な経過和音が介在しますが、先行和音のそれに対して三全音進行を介在させている所が心憎いコード進行となっており、恰も全体が半音下行の様に聴かせ乍らコード本体は短二度(または増一度)進行ではなく三全音進行を忍ばせているのは巧妙な進行であろうと思います。

この三全音進行を採った経過和音から、後続和音にはあらためて「短二度下行」進行を採る所もあらためて心憎い点であります。ですので、3小節目1拍目拍頭では「G♯m9」と進むのであります。唯、これまで続いていた上部付加音の11th音は本箇所では付加されてはいない所が注意点となります。

同小節4拍目八分裏でも後打音的経過和音「D9(13)」が現れます。それまでのコードとは異なり副次ドミナントとして現れているのが特徴です。これまでの流れから鑑みれば本箇所での「D9(13)」は後続和音に対しての《みなし「♭Ⅱ7」》という風に作用する事を仄めかしている事になります。

そうして4小節目1拍目拍頭では従前の流れに沿う形で短二度下行進行を採って「C♯9」へ進行する訳です。この一旦の着地点も副次ドミナントであるというのが注意すべき点であろうかと思います。この「C♯9」が同小節4拍目ではオルタレーションが施され、コードとしては「C♯7(♯9、13)」に変化している所もあらためて注意していただきたい部分です。

ドミナント・コードでは、和音基底部に備わる三全音(=長三度・短七度音)の他に、ドミナント・コード上で生ずるテンション・ノートの組み合わせとして新たなる三全音が加わる状況が幾つか考える事ができます。

その際「♯9thと♭13th」という組み合わせに関してだけは、数多あるドミナント・コード上で生ずる新たな三全音の中でも「ポリコード」的な響きを仄めかす少し特殊な組み合わせとなる三全音を生ずる物です。そういう意味では、純然たる下方五度進行を採ろうとするドミナント・コードの解決を求める場面で「♯9thと♭13th」というテンション・ノートの組み合わせはあまり遭遇する事がないかもしれません。

この理由の最大の特徴は、新たなる三全音の形成を転回・還元位置から対照させた時、基底和音の三全音の半音下方に新たなる三全音が生ずる所にあります。

全音階のⅤ度の位置にドミナント・コードがあり、そこに「♯9thと♭13th」を形成させた場合、「導音と下属音」= [Ⅶ・Ⅳ] という組み合わせが基底和音部分の三全音です。これに対して「下主音と上中音」= [♭Ⅶ・Ⅲ] が加わる事となるので、ヴォイシングに配慮しないと基底和音の三全音が暈滃されてしまいかねない難しい響になるのです。特に [♭Ⅶ・Ⅲ] が和声的な配置として低位にあり、その上部に [Ⅶ・Ⅳ] があると、全音階的な予見を裏切って毀損しかねない響きになりがちなので、大概の場合は避けられやすい組み合わせとなりがちです。

これは、基底部にあった三全音を上音にしてしまう事で本来の響きを阻碍しやすくしてしまっているからです。

処が、両者の三全音をポリコード的に基底部の三全音を低位に配置した上でその上部に新たな三全音を配置させると、短二度或いは長七度忒いで生ずるポリコード的な響きとなる訳です。ペレアス和音系統を好む人だと効果的に使う様になる訳です。

ですので、当該箇所では [ais] が下方の [h] と長七度を形成してヴォイシングされており、基底の三全音のひとつである [eis] が [disis] との強い溷濁を生じ乍ら「ドミナント」たる不協和音を形成しつつ、響きが逡巡しない様に配慮されているという事になります。

5〜7小節目は1〜3小節目と同様となるので割愛します。

8小節目1拍目は4小節目と同様ではありますが、同小節4拍目で「C7(♯9、♭13)」へと更に半音下行を進めて現れているという所がそれまでと異なる点であり、この4拍目がそのまま後続小節となる丸々2小節を掛留する事となり、このドミナント・コードの長い掛留部2小節を②の「ブリッジⅠ」としているのです。何故なら、この2小節のブリッジは他のパターンの後でも現れるからでもあります。

ブリッジⅠとなる9・10小節目にかけてのシンセ・パッドのパートに目を向けると、シンコペーションを伴わせつつ [fis] のオルタード・テンションが忍ばされた旋律になっているのがお判りになろうかと思います。つまりこれは、「C7(♯9、♭13)」上での♯11th音に相当しており、ブルー五度の♭5thではありません。声部の流れとしては [ges] であった方が [as - ges] という綺麗な長二度下行となるのではありますが。

11小節目。茲からAパターンとなり、コードは「Fm7」となります。メロディーのシンセ・リードこそ9th音に相当する [g] を奏しており、私のブログでは「ハーモニー状況」を示す時にはメロディーと伴奏も含めた状況をコード表記にする事が多いですが、今回は伴奏部分という通常のコード表記に沿った形に倣って表しております。

オリジナルはシンセ・リードに加えてフリューゲル・ホルンやアルト・サックスがユニゾンで奏されているのですが、本譜例動画ではArturia Prophet V3を使用しております。このシンセ・リードは恐らく難波弘之所有のプロフェット5だと私は盻んでいるのですが、オリジナルのクレジットでは「el-p」という風な「エレクトリック・ピアノ」を思わせる表記であるのが頭を悩ませる所ではあります。

12小節目のコードは「D♭9」となり、先行和音を一旦の主和音という基準で見れば「♭Ⅵ度」上に生じた副次ドミナントという事になり、基の属音が叛かれます。

そうすると本箇所は主音および属音が叛かれているという状況となり、調的な意味で照らし合わせるとそこでは一時的な変化音という状況を除けば原調の調的支配感は最早無いのであり、人々の脳裡に映ずる余薫(=残り香)だけが調的な後味として作用しているだけに過ぎぬ実質的には他調へ軸足を移していると解釈すべき箇所でもあります。

そういう意味では、♭Ⅵ度上で生じた副次ドミナントの7th音が原調での「♭Ⅴ」という、ブルー五度を見せている事にもなっているのであり、原調の余薫が強く残る箇所でブルー五度を聴かせる事で「Ⅴ→♭Ⅴ」という下行クリシェの線が強調され、全音階的な線運びとは異なる半音階の線運びを期待させる萌芽ともなる訳です。

同小節1拍目のシンセ・リードの破線スラーの過程で現れる微分音は、付与されている数字が示す通り、幹音からのセント数値の増減を示している物で、これは以降同様です。

13小節目は「G♭△7」と進み、このコードを原調から見た「♭Ⅱ△7」という風に聴く人は少なかろうと思います。新調での新たなるトニックもしくは、そのトニックが更にピボット・コードとして転義して、新調の下属和音として振る舞う様に耳にするのがジャズ的な耳の聴き方であろうかと思います。同小節1拍目で生ずる微分音も幹音より25セント低いという事を示しているものです。

14小節のコードは「C♭9(♯11)」でして、「C♭何某」とは何とも卦体な表記に思われるかもしれませんが、抑も異名同音や音度というのは己が解釈しやすい様に読み替えて良い物なのではなく、「C♭」を「B♮」と読まないのは後続和音からの明確な下方五度進行を採っている事を表しているからなのであります。

仮にも「G♭→B」という進行は下方五度進行ではなく下方減六度進行になってしまいます。この様に、読みやすさを理由に勝手に読み替えてはいけないという事はあらためて念を押しておきたい所です。譬え本曲の楽譜が調号無しとして記譜されているとしても、声部進行の前後関係を無視して全てのコードを点描的に読み替えて表記しようなど言語道断であります。

こうした強弁が罷り通るのであるならば、Aパターンの最初のコードは「E♯m7」と表記すべきでしたでしょうか?(嗤)。それはあまりにも莫迦気ておりますよね。という事は、勝手に異名同音を自分自身の読みやすい方に読み替えるという事は同様に愚かな行為だという事です。

無論、「E♯」という表記そのものが謬りなのではありませんし、そんな表記は後ほど現れます(笑)。状況に応じた適切な表記があるという事をあらためて知っておきたいという事である為こうして念を押しているのです。

加えて、「C♭9(♯11)」の♯11th音は [f] なのであり、これがAパターン開始の一旦のトニック「Fm7」の [f] と応答しており、あらためて余薫を呼び覚ます訳ですね。但し、その [f] は主音としての地位ではなく、丸っきり真裏とも言える状況で応答している訳です。

喩えてみれば、蟻が紙テープの上を歩いている状況があるとして、紙テープで輪っかを作る際に半周捻って綴じれば、蟻は紙テープの裏表の世界を2周する事にもなる訳ですね。メビウスの輪という状況なのですが。音楽ではこうしたメビウスの輪の様な状況を作り出すのがより良い世界観を構築できる物であります。

長音階のⅡ度上の和音が副次ドミナント化したドッペルドミナント程度での「♯Ⅳ」の出現で《裏の世界》を堪能している様に錯誤してはいけませんが、音階外(ノンダイアトニック)の発端ではあります。これをもっと推し進める事でクロマティシズムの成就を見る事になるという訳で、クロマティックの骨頂はこの時点で満たしているとも言えるのであり、高次な世界観構築として見事に仕立てている訳です。

尚、同小節2拍目で生ずる微分音は八分音=25セントよりも低い31セント低い所を採る物で、[g] 音上の自然七度を由来とする音脈でもあります。

15小節目1・2拍目のコードは「B♭m9」に進んで、注目すべきはこの後続和音である同小節3拍目の「D♭△7(on E♭)」の箇所です。本箇所ではシンセ・リードが破線スラーで [h] より150セント低い所までイントネーションを下げる微分音を聴かせますが、これは和音上声部のルートから見ると350セント下方を採る微分音で、このアプローチはマイケル・ブレッカーやYMOの「1000 Knives」でのシンセ・ソロでも聴く事のできる同様のアプローチでありまして、過去のブログ記事でも説明しているのであらためて参考にしてもらいたい音です。

350セント下方を採るアプローチというのは、上方350セントにある中立三度の鏡像音程つまりミラー・モードでもある訳です。更に、本箇所の和音は2度ベースですので、和音上声部のルートを基準とせずに下部付加音から基準を採ると「真のブルー五度」という音脈として、完全五度上方から50セント低い所にある音脈として見る事のできるイントネーションであるのです。イントネーションの中でもとりわけ会得すべきアプローチのひとつでもあります。

その直後の「E♭7(on D♭)」という7度ベースの型では特段語る事はないものの、先行和音で生じた [h] より150セント低い微分音と同じ音を採らずに [a] まで下げる必要のあるという乙張りだけは注意をしてもらいたい箇所であります。

16小節目はの1・2拍目のコードは「A♭△9(on C)」として3度ベースの型へと進みます。あらためて、先行和音のそれらがスケールワイズ・ステップという下部付加音にしているという所も、コードの本体部分の進行とは異なる反進行を描いているというのも絶妙な動きであります。

そうして同小節3・4拍目で《明確な》転調感が局所的に生じ「B7(♯11)」と進む事になります。勿論、茲で生ずる♯11th音も「C♭何某」の時の♯11th音と同様に、「E♯」は「F」という、Aパターンのトニックのそれと異名同音として実質的には調性の余薫を思い起こせば応答し合っている状況を生み出しているのも洒落ていると思います。

17小節目1・2拍目のコードは「Em9」へと進み、同小節3・4拍目での後続和音は「A7」でするので、調を転じたツーファイブでもある訳です。通常、こうした下方五度進行は調的に見れば自然な筈ではありますが、先の「B7(♯11)」の出現により唐突な転調感が現れる事で、その後の過程でもその自然さが逆に浮き立つという所が、如何にして本曲がクロマティシズムの世界観の方が際立っているという事を再確認できる側面でもあります。

18小節目1・2拍目のコードは「D△9」と進み、一旦の解決となります。然し乍らすぐに、辻褄を合わせる様にして3&4拍目では「D♭9 -> C7(♭13)」と1拍ずつコード・チェンジを施して来ます。特に注目する必要があるのは4拍目の「C7(♭13)」であり、これは「Caug7」と錯誤してはならない所であります。ローズの高音部で [g・as] と短二度でヴォイシングされている事で、コードの5th音が省略されないドミナント7thコードでのオルタード・テンションの用例の一つと言える物であり、ジャズ・ヴォイシングとしては必須の溷濁です。

機能和声の和声学では5th音省略の方を先に教えてしまうので、それをジャズ/ポピュラー音楽に於ても適用してしまおうとする陥穽に嵌る人は少なくありませんが、ジャズ・ヴォイシングは好んで使われるので留意されたし。

17〜25小節目はリフレインですので割愛しますが、23小節目でのシンセ・リードの2・3拍目での5連符と7連符は注意を払って聴いていただきたい所です。

26小節目の1・2拍目は「D△9」で一旦の解決を見ますが、後続の3&4拍目では1回目の時とは異なるコード進行として「Am9(13)-> A♭9」と変化します。

先行和音「D△9」からすれば後続和音である「Am9(13)」はⅤ度の位置に相当する和音なのでありますが、それが「マイナー9th 13th」の型であり、実質的には同主調の側となる「ニ短調」での導音化しない「Ⅴm何某」というモーダル・インターチェンジを孕んだ凖固有和音の姿であり、そこから直ぐに「A♭9」へ進むというのは実に心憎い( [d] から見ればブルー五度という五度のオルタレーション )進行であります。

同時に「A♭何某」を [d] から見て実質的な「♭Ⅴ」として見立てれば、そのコードが備えている短七度音 [ges] は [d] から見た時の「減四度」という音脈を引っ張って来ており、これは後のブリッジで微分音を呼び込む為のキッカケとして使える音脈でもあるので、忘れずにいて欲しい音脈であります。この微分音の呼び込みのアプローチについては後ほど解説します。

27小節目でのコード「G△9(13)」ではBパターンと推移する事となり、各パートもリフが変わり疾走感が豊かに現れます。モード奏法ではこうした和音が一旦の着地点(=主和音とみなしうる)状況でもリディアン・モードを充てる事が多いですが、そうした判断がより一層この場面では活きる事となります。

扨て、この27小節目に於ける疾走感の源泉はベースのフレージングが大いに貢献している事に起因するのでありますが、弱拍での16分音符による順次進行に加えて、3&4拍目での弱勢でのスタッカートという乙張りが功を奏しているのです。

このベースのノリの良さを豊かに演出したいという気持ちの表れから、本譜例動画のデモはアンディー・ギャンガディーン風のドラムの音と5弦のジャズ・ベース風の音に仕立てております。

28小節目でのコード「D△9(on F♯)」は3度ベースの型であります。本曲で3度ベースが用いられている箇所では変終止(完全四度下行進行)を介在する時に、下部付加音が上音の跳躍を和らげる様に半音音程(本曲の場合は短二度下行)を随伴させるという所が和声付けの良さを更に磨きをかけていると言えるでしょう。

この変終止が登場する事で、Bパターン冒頭の「G△9(13)」は下属和音(サブドミナント・コード)という姿を明確にするという事にも貢献しております。

29小節目では2拍ずつ「Em9 -> A9(13)」のツーファイブが現れますが、Bパターン冒頭からベースの流れを見れば、

下属音(Ⅳ)→上中音(Ⅲ)→上主音(Ⅱ)→属音(Ⅴ)

という、機能和声的な流れが現れているという事を如実に表している訳です。Aパターンでは悉くクロマティシズムを追求していた流れの対比となって、機能和声的な流れが純朴な線を支える事で《ああ、そういえば子供の頃こんな事があったねえ》という気持ちにも似た安堵感を音楽的な乙張りとして使っている訳です。

そうして30小節目では1拍ずつコード・チェンジが「D△9 -> A -> Dm9 -> D♭9(♯11)」という風に施されており、先行する2拍のコード・チェンジというのは特に2拍目の「A」という△・トライアドは実質的には先行和音「D△9」の《5・7・9度》の上音に過ぎないのですが、先行和音の和音構成音をそのまま保続させている訳ではないのです。明確に《別のコード》として聴かせる狙いのある経過和音であり、相当に周到なコード進行であります。

とはいえ、同小節2拍目「A」を耳にしている段階では、先行する機能和声的な自然な流れをそのまま引き継いでいるのですが、3&4拍目で「Dm9 -> D♭9(♯11)」という、一旦凖固有和音(同主調の世界観)に3拍目にて足を踏み入れて、30小節目の「C△9」との間に短二度加工進行となる代理ドミナント「D♭9(♯11)」を辷り込ませて、矢張り茲でも機能和声的な流れであっても和声的にクロマティシズムの世界観で装飾を繰り広げる事を忘れないという細やかな配慮に、聴き手の心に宿る音楽の情感はその見事な「蹂躙」に涙が出そうになる程に喜ぶのです。

そうした聴覚の「喜び」の源泉というメカニズムは音響心理学の方面では既に発見されているので取り上げてみる事にしましょう。

我々人間は、生まれてから言語を獲得する間の音の聴き方は協和感を頼りにしてはいるものの、ある音(=単音)を聴いた時、脳の情報整理として、聴こえて来た音に対して《協和するであろう》という音を少ない経験であり乍らも類推して整理されています。例えば、[c] という音が聴こえて来たら脳は [g] と [f] を同時に情報整理しています。

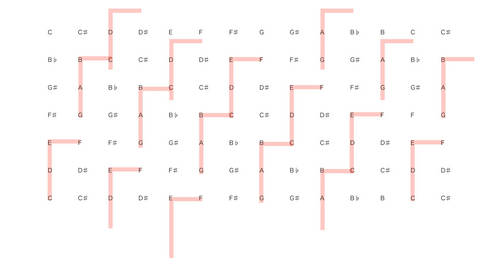

これと同様に [e] [as] という協和や [es] [a] という協和も同時に整理しています。然し乍ら脳は更なる高度な情報整理を重ねて行き、それまでの協和の類推として常に二義的に見立てている事よりも、次の様な「対称構造」を見付けるのです。

協和音程を脳が獲得した後の情報整理は、人々が「音階」として使用している音程群である《全音・半音》音程です。上掲の図は垂直方向に全音音程、水平方向に半音音程を示している物で、情報整理の後に脳が見付ける事になるのは、赤色で示されるクランク状の形となる音形です。

このクランク状の短い側の端を、別組のクランクへ結ぶ事で全音階は晴れて形成される事になります。斯様に示されるクランクはテトラコルドの形態のひとつでもあります。

このクランクは主音と属音を発生源として示しているに過ぎず、赤色に示された音のいずれかの音を共有する様に新たなるクランクを形成されば、それは副次ドミナント(セカンダリー・ドミナント)コードが発生する起因材料として人々は用いているのです。

つまり、脳の情報整理からすれば斯様にシンプルかつ対称的な構造の羅列で音楽という「情報」は形成されているという事を意味するのです。微分音を視野に入れた場合、先に掲げた二次元の図とは異なる三次元構造の脈として表される様になる訳ですが、微分音の音脈というのも脳レベルではその様に体系化が強化されている構造だと考える事ができる訳です。

斯様にして、脳の情報整理レベルから見出した「対称的構造」というのは、軈て脳が高次な情報整理を応用的に活用する様になると、クランクの形は色々な方向へ姿を変えて連結させて「紋様」を得ようとします。そういう状況こそがグレゴリアン・モードを使用しない全く別の形態となるモードを使用者が企図している事となります。

この様な対称構造から、例えば基準とする [c] 音の上方350セントに何某かの音を見出した時、知覚が醸成して来たプロセスと同様にして下方350セントにも何某かの音を鏡像として見出すという、マイケル・ブレッカーや坂本龍一が実際に示して来たアプローチというのはパーシケッティが既に提唱していた理論でもあり、アーヴ・ウィルソンも示して来た理論に基づく物でもあるのです。これらはアルテュール・フォン・エッティンゲン以降のフーゴー・リーマンの和声二元論の援用となる物でもあるという所を念頭に置いていて欲しい所です。

扨て、本題である30小節目について今一度語っておきますが、同小節1拍目での破線スラーの過程で生ずる自然七度と表した31セント低く採る微分音について補足しておこうと思います。コードは「D△9」であり、本位六度(長六度)の音が微分音的に低められているというアプローチとして見立てるのが微分音使用例として重要な解釈であります。それは、和音の基底部分を微分音的に変化させようとする物ではない、和音外音の側からの変化音と捉えるべき解釈です。

31小節目のコードは「C△9」で、先行小節からの1拍ずつの目を瞠る様な美しいコード進行からの流れからの一旦の帰着点でもあります。シンセ・リードは「C△9」上であっても、その第3音(=長三度)音をピッチベンドでイントネーション的な揺さぶりをかけて第3音を低めて [es] の音を生じさせます。実質的にはメジャー7thコード上の「♯9th」の音脈として見ても良いのですが、本箇所では長三度を低く採る事を前提としたアプローチなのでこの様に表しております。

和声方面の知識に疎い人は《♯9thってドミナント・コード限定だろ!》と思っている人がおりますが、それは間違いです。メジャー7thコード上でも「♯9th」という体系はあります。ソースはマルセル・ビッチュの『調性和声概要』p.57の《長七度+増九度》の第7種の部分を見ればそれが真実である事がお判りになろうかと思います。こうした体系整備が為されているにも拘らずメジャー7thコードに増九度が付与されたコードに触れる機会が極めて少ない理由は、当人が普段から触れている音楽や情報が卑近であるだけに過ぎません。

巨大掲示板がネットに出来てからは特に顕著なのですが、本来ならば疑義を抱いた当人が調べなくてはならない立場であるのに、地震の知識の狭隘を棚上げして凡ゆる探求も全て他人任せで「こちらが知らないのは当然」とばかりに居直る姿勢が社会の標準的な在り方とばかりに蔓延してしまっている風潮があるのはいただけない所です。これは若年層ばかりではなく齢五十も過ぎた人間でもつい最近遭遇したばかりですので嘆息頻りです。

扨て、話を戻しまして32小節目のコードは「G69(on B)」という《6th add 9th》の3度ベースの型となり、あまり見かける事のない3度ベースの型ですが、私のブログでは渡辺香津美の「Concrete Cow」の譜例動画をアップした時を思い起こします。

基本的に、6thコードの場合は基底和音が長和音または短和音に拘らず、6thコードが限定上行進行という側面が強く現れつつ、その和音が下属和音の様に振る舞っていれば尚更6thコードたる存在感は増す物です。

元来6thコードは、「Ⅳ6 -> Ⅰ」という変終止の状況を是認する為に用意された体系であり、その後アルフレッド・デイが《Ⅳ6を何と言おうともそれは属十一の断片である》という風にもか解釈され、ドミナントの希釈化という姿である和声感が醸成され今日の分数コードへの足がかりにもなっている訳です。

その上で9th音も付加されているという状況は、アルフレッド・デイの主張に照らし合わせれば属音を省略しない形にもなるのです。例えるならば「F6」は「G11」の属音省略(根音省略)の断片であり、「F69」は「G11」の属音を残して導音(第3音)の省略の姿でもあるとみなしうる事も可能となります。

同時に、コードの解釈は更に進み「○○69」というコードがその全音上方に和声の根源を見出すのではなく「○○69」というコードの根音こそが属和音なのであるものの、七度音を省略している長属九の形、即ち「F7(9、13)」の7th音の省略の形でもあるという風にも解釈される様になります。

特にジャズ・ギターがギター・ヴォイシングの方便として7th音省略と実際のヴォイシングが奏されていても、実際に映ずるべきアヴェイラブル・モードは省略前の七度音ありきのモードを想起するという不文律が横行する様になり、多くのケースではこの7th音省略の姿が、より実状を捉えている形が多くなっているのが現今社会での実際です。

即ち本曲での「G69(on B)」というコードは、その源泉として「A11」の断片を見出すのではなく、「G7何某」からの断片と解釈する方が妥当と言えるでありましょう。それを裏付ける様に現れるのが、後続和音となる33小節目での「Am9」なのであります。

畢竟するに「G69(on B)」のモード解釈はGミクソリディアンで済ませられるという事になります。唯、茲の和音嵌当として「G69(on B)」は妥当なのか!? と疑問を抱かれる方も居られるかと思います。何故なら「G69(on B)」の6th音の限定上行進行として後続和音「Am9」はその条件を満たしていないからです。

これについては、6thコードの6th音の限定上行進行が満たされずに弱進行が介在する例というのは少ない乍らも存在します。こうした例を根拠に《6thコードの解釈ではなく別の同義音程和音(例えば「G69」ではなく「Em7(11)」など)の解釈が妥当だったのだ》と解釈してしまうのも早計なのです。

何故ならば、33小節目での「Am9」というコードは、そのコードの先行和音こそGミクソリディアンのモード嵌当で済んでいたものの「Am9」はAエオリアンなのではなくAドリアンのモード解釈の方がジャズ・アプローチとして適切なのであり、「Am9」上で想定される和音外音の6th音は [f] ではなく[fis] なのです。

故に、このAドリアンという解釈が是認される以上は《架空の限定上行進行先》という状況を意味しているので、先行和音は「Em7(11)/B」ではなく「G69(on B)」の方が適切な解釈となるという事を踏まえて私はこうした和音表記を充てているのです。

尚、33小節目3拍目拍頭で、6th音が微分音的に31セント低められるイントネーションというのも覚えて欲しいアプローチのひとつであろうかと思います。微分音など無意識にイントネーションを付けてピッチベンドを用いるプレイヤーも居るとは思いますが、このイントネーションの与え方は、上方にある「メジャー3rdを低めた中立3度」の鏡像音程を標榜するのと同等の物だからです。

そうして早くもBパターンの結句となり、1拍ずつコード・チェンジが訪れる34小節目を迎えます。コード進行は「E♭△9(13)-> D9 -> D♭9 -> C7(♯9、♭13)」と進み、最後のドミナントが掛留となって35・36小節目と保続されます。

このドミナントに於てミニムーグと思しきシンセ・ベースのオカズが付与されているのがお判りですが、5th音を若干低めて(50セント低)から5th音 [g] に入る所はかなり重要なポイントです。勿論、オリジナルを踏襲しております。

37〜42小節目はAパターンの2回目のリフレインですので割愛します。実質的には43小節目1・2拍目の「Em9」までが同様のリフレインなのでありますが細かい事は扨措き、同小節での3・4拍目が終止和音直前となるドミナント・コード「A7」が現れるという事になります。

そうして44小節目は漸く終止和音「D△7」が現れます。《後続和音に「Dm9」があるのだからそっちが終止和音なのでは!?》と疑問を抱かれる方も居られるでしょうが、45小節目の「Dm9」は先行和音から見た凖固有和音という同主調の音脈で生ずる先行和音の「変化和音」として解釈すべき和音なのである為、変化前の和音「D△7」が終止和音という体に収まるという訳です。

こうして終止和音とその変化和音が違いに2コード循環で50小節まで続きます。唯、49小節目で私が採ったアプローチとなる3拍目で生ずる50セント上げの微分音は、「Dm9」の和音構成音である [f] から見ればそれよりも50セント高い所を採っている音となります。

微分音を使い慣れない方からすれば及び腰になりかねないアプローチでしょうが、それまでの2コード循環というのは結果的に [fis f] の循環である事で、その中庸を採る微分音はたとえ和音外音であろうとも効果的になるのです。加えて「Dm9」上でのその音は九全音(1800セント)の5分割を採る単位微分音=360セントの近傍(つまり350セント)となる微小音程の音脈でもあるので、積極的に利用しているという訳です。

51小節目では1拍毎のコード・チェンジ「Dm9 -> B♭△/C△ -> F△9 -> E♭△9(♯11)」という風に現れますが、各コードのアヴェイラブル・モード想起については詳らかにしておく必要があるので注意して欲しい所です。そうした事もあり、茲ではオリジナルにはないシンセ・リードのフレーズを付与したという訳です。

そのシンセ・リードの連桁の上向/下向の違いについては、下向連桁が左手を表しているのですが正直な所、茲での16分音符のフレーズの各拍の運指は [小 - 薬 - 親 - 人] = [5 - 4 - 1 - 2] の順で片手で弾く事も充分可能でしょう。ただ、レガートなりにくくする為と直前の半拍3連の運指のそれは左手を交差させた流れで弾いた方が楽でもあろうという事でこの様な表記をしているのですが、注目してもらいたいのは運指なのではなく特に同小節3拍目のフレージングなのです。ですので、各拍にて想起するモードを語ろうとしている訳です。

同小節1拍目での「Dm9」ではDドリアンを想起していて問題はありません。その後の2拍目のコードはポリコード表記である「B♭△/C△」でありますが「C11」=「C7(9、♯11)」でも問題はありません。唯、本位十一度を表すコード表記の実例は少ないのが実際でしょうから、読み手が逡巡してしまいそうな表記を敢えて避けてのポリコード表記を選択しております。

平易なモード解釈で済ませるには、長三和音が全音忒いで生じたポリコードの場合低位にあるコードを一旦の属和音(ドミナント)と想起する方が巧く行く事でしょう。即ち、本箇所ではポリコードであるにせよ低位のコード側を優先して「Cミクソリディアン」を想起するべきです。

そのCミクソリディアンの特性音である [b] はコードの側で充填されているのですから、シンセ・リードの方で重複させずとも事足りるので、フレーズとしては [a - g - c - d] という風に成っているのです。

同小節3拍目は重要箇所であります。茲のコードは「F△9」ですが、ジャズ・アプローチに慣れきってしまっているとノン・ダイアトニックのコードで長七度を具備するメジャー・コードは大概リディアンを想起してしまいがちです。Fリディアンという風に。

然し乍ら、先行和音「B♭△/C△」という和音を経由して来た事を思えば、大胆な転調感を起こさず余薫として先行和音を引き摺った方が功を奏する事もあります。今回がその例となります。故に、「F△9」はFリディアンではなくFアイオニアンを想起する方がベターとなり、Fアイオニアンを示唆するフレージングとなっているので、その特性音である [b] がフレージングされているのです。

そうして同小節最後となる4拍目のコード「E♭△9(♯11)」ではE♭リディアンを想起するという流れになるという訳です。モーダル・トニックは「B♭」という変ロ長調を最後に見て、属調同主調へのモーダル・インターチェンジとなって、最初の「Fm何某」へと進むという風になっているという訳です。

尚、この51小節目でのベル・パッドとしてDW-8000のパートが用意されている音ですが、この音もオリジナルでは難波弘之がプロフェット5を使用しているのかもしれません。それがあっての「elp」というライナーノーツでのクレジット表記なのでしょうが、プログレ畑の方でもあるので単に捩っている(=エマーソン、レイク&パウエル)表現なのだとも思っています。

つまり、「elp」表記をそのまま受け止めるのではなく、冗句として受け止めつつ、難波弘之の愛機であるプロフェット5を思えば、本曲のシンセ・リード音を聴けばクレジットせずともお判りでしょうよ、という前提での冗談なのだと解釈するのが妥当な所だと思われます。

とまあ、冗談で締めくくるにはあまりに惜しい程の名曲「Driving The Cabriolet」なのですが、ブリッジ部の単音ギターは私が新たに作ったフレーズですし、譜例動画のシメのシンセ・リードは言わずもがなです。唯、その他の場面での単音ギターはオリジナルをほぼ踏襲しておりますし、99%以上はオリジナル通りです。28小節目の4拍目の単音ギターのフレーズは私が映じたヘテロフォニーに依る物ですが、それ以外はきっちり踏襲しております。

とはいえ、この単音ギターのパートの採譜は結構難しかったです。ステレオのパノラマ感を弄らざるを得ませんでした。多くのYouTube動画というのはオリジナルのパノラマ感を弄っている物が多く、M/S処理を施した物が多かったりしますが、投稿者のそうした意図というのは恐らく、自分の色をオリジナル作品に塗したいという意図の表れと、楽音の細部を注力させたいという意図から来る編集だと思われます。

私としてはオリジナルのパノラマ感を弄るのは怪しからんと思っているのですが、採譜に伴うパノラマ感の編集ばかりは自分を責める事はできませんでした。兎にも角にも役に立ったのはPlugin Allianceの ‘bx_meter’ でありました。これのM/Sのサイドの処理は実に素晴らしかったもので、聴き取りにくい単音ギターもあからさまに聴こえて来て実に爽快でありました。

という訳で、希代の名曲のひとつ「Driving The Cabriolet」の譜例動画解説をこれにて了わる事としますが、名曲なだけに色々な場面でポツリポツリと引き合いに出す事もあるかもしれません。

そうした線運びを耳にするのは、全音階に耳慣れた人からは難しい筈なのにこうした半音階の線の良さの前に酔いしれてしまうという訳です。

喩えて言うならば、半音階の線など耳にした事が無い人であってもビゼーの『カルメン』の「ハバネラ」の筋をひとたび耳にすれば、その半音階の線運びには《当にそうあるべき》だと思わせる位に自然かつ決して違和を抱かせず、半音階に随伴する和声ですらも《そうあるべき》だと思わせる様な見事な構築を思わせる程です。

《旋律は和声を欲し 和声は旋律を欲する》

上述の言葉は実に含蓄のある表現だとあらためて思い知らされます。「Driving The Cabriolet」はまさにその言葉がぴったりでありましょう。唯、誤解して欲しくない点がひとつ。同曲が「ハバネラ」に似ているという訳ではありません。楽曲の構造となる特徴的な半音階の使い方の見事さが両曲に共通しているというだけの事にすぎません。

遡れば1986年の夏。FM東京(現TOKYO-FM)を聴いていたら素晴らしい楽曲に遭遇し、FM雑誌を目を通してみたら今田勝の「Driving The Cabriolet」という曲だという事が判り、即刻レコード屋に足を運んで注文した覚えがあります。

本曲のオリジナル・パーソネルは以下の様に記載されております。

今田勝 (p)

清水信之 (syn, Hammond B-3, g, ds)

難波弘之 (el-p)

杉本喜代志 (g)

吉田憲司 (flh)

藤陵雅裕 (as)

フリューゲル・ホルンとアルト・サックスはそれほど目立ってはおりませんが、メロディーを弾くアナログ・シンセのリードとユニゾンで奏されているのが特徴なので直ぐにお判りになるでしょう。おそらくこのリード音は難波弘之が所有するプロフェット5なのではないかと推察するのですが、クレジットではエレクトリック・ピアノとなっているのは不思議な所です。

本アルバムはライナーノーツも非常に貧弱で、楽曲毎のパーソネルしか記載されていないので情報は非常に少ないのも残念な所です。まあ、全体的に打ち込み感が強く現れたアルバムであり、本曲以外の楽曲は甚だ予見の容易い楽曲も多いので、全てのエネルギーを「Driving The Cabriolet」に注力して傾聴しても罰が当たる事はないでしょう。

特にフュージョン系統に五月蝿く耳を傾ける聴き手にとって、本アルバムはテクニカルな要素は非常に少ないアルバムであるのは確かな所です。そういう点では全体的に聴き応え感は希薄であるので「Driving The Cabriolet」が収録されていなければかなり卑近な作りだと批判されたであろうなと思わんばかりです。

とはいえ「Driving The Cabriolet」が作品として傑出している為、この曲の為に本アルバムの価値は十二分にあろうかと思いますし、本曲は私にとって《死して尚、墓に持って行きたい楽曲100選》のひとつに挙げる事ができる1曲であるのは間違いありません。

音楽的な魅力が詰まった本曲を分析すれば魅力の源泉が少しでも明らかになるであろうと思うので、あらためて譜例動画を確認し乍ら楽曲の詳細を語って行く事にします。

本曲の各パターンは大別すると次の様に分ける事が可能なので、本記事でもこの解釈に沿って語る事となります。

①──ブリッジⅠ(イントロ)

②──ブリッジⅡ(ドミナント2小節)

③──A

④──B

⑤──ブリッジⅢ

尚、各ブリッジ(Ⅰ〜Ⅲ)の箇所に於て譜例動画で聴かれる単音ミュート・ギターのフレーズは私が付与したフレーズです。加えて、ブリッジⅢの7・8小節目でのシンセ・リードも私が附与したフレーズですので、これらは原曲には無い物となります。とはいえ殆どの部分はオリジナルのアレンジを踏襲しておりますので、原曲を毀損する様なフレーズを配してはいないつもりですのでその辺りはあらためてご理解いただきたいと思います。

オリジナルには無い単音ミュート・ギターを各ブリッジでも徹頭徹尾付与したのは、一部の人は単音ギターの存在を軽んじていたりするので、単音ギターの作り出すフレージングおよびその「ヘテロフォニー」がどれほど楽曲を彩るのか!? という事をあらためて認識してもらいたかったが故の事であります。

加えて、単音ミュート・ギターの齎すそれは、楽曲に豊かな疾走感を与えたりする物で、それが本曲では特に活きていると思われます。私が付与したフレーズのそれは、エリック・ゲイルと北島健司のミュート・ギターをイメージし乍ら作りました。ジェフ・ミロノフもこの手のギターの名手のひとりですが、本曲のイメージとしてはエリック・ゲイルと北島健司の方が合うだろうという所に端を発しております。

北島健司も色々なプレイをこなす千変万化なギタリストでもありますが、私のイメージしていたプレイ・スタイルは村松健のアルバム『Still Life Donuts』に参加していた時のプレイであり、特に「New York, Cloud 9」や「Night Flight」は、嘗てのフジテレビの「夜のヒットスタジオDX」のオープニングや番宣タイトルとして使われていたので、当時を知る方なら思い出されるかもしれません。

上掲の「Night Flight」の埋込当該箇所ではなくド頭のイントロの単音ミュート・ギターのプレイは北島健司の特徴が能く表れていると思います。同様にして「New York, Cloud 9」のプレイも秀逸なのですが、こちらはYouTubeではアップされていないのでApple Music等でお聴きになっていただければあらためて参考になろうかと思われます。

それではイントロとなる①(ブリッジⅠ)となる1〜8小節目の部分を順に語って行きますが、1小節目のコードは「Fm9(11)」であり、11th音を括弧で括っている理由は、キーボード(=ローズ)のパートのヴォイシングは実質「Fm9」である一方でギターは「Fm11」を標榜するアンサンブル状況であるからです。

加えて、キーボードのアンサンブルの方が楽曲としても優勢に耳に届くので、ギターでの11th音は実質的に付加音と判断できるので、コード表記のキャラクターとしては付加音として括弧を付した方が「Fm11」と表記するよりも正確であろうという配慮から斯様な表記にしております。

本曲のハーモニック・リズムの特徴として挙げられるのは、本パターンでのコード出現に於て各小節の4拍目八分裏で経過和音的にコードが介在しております。これはある意味で《音価の長い》後打音として解釈する事も可能な音です。つまり後続小節1拍目拍頭で現れる音への装飾音符的な解釈となる訳です。

然し乍ら、単なる経過音として片付けるにはあまりにもハーモニーが際立っており、後続和音に対して「短二度上方」からのパラレル・モーションとして和声的に「瘤」を付けているこの状況を単なる経過音として看過する事は出来ないので敢えてコード表記を充てているのです。

この経過和音は八分音符として音価が短い状況であるものの、先述の通り《音価の長い》後打音的な振る舞いに伴う撞着した表現となってはおりますが、その対比する表現にはあらためてご理解をいただきたいと思います。

2小節目は「E♭m9(11)」で、こちらも上部付加音を示した表記を継続している形を採って進めています。同小節4拍目八分裏では前小節と同様に後打音的な経過和音が介在しますが、先行和音のそれに対して三全音進行を介在させている所が心憎いコード進行となっており、恰も全体が半音下行の様に聴かせ乍らコード本体は短二度(または増一度)進行ではなく三全音進行を忍ばせているのは巧妙な進行であろうと思います。

この三全音進行を採った経過和音から、後続和音にはあらためて「短二度下行」進行を採る所もあらためて心憎い点であります。ですので、3小節目1拍目拍頭では「G♯m9」と進むのであります。唯、これまで続いていた上部付加音の11th音は本箇所では付加されてはいない所が注意点となります。

同小節4拍目八分裏でも後打音的経過和音「D9(13)」が現れます。それまでのコードとは異なり副次ドミナントとして現れているのが特徴です。これまでの流れから鑑みれば本箇所での「D9(13)」は後続和音に対しての《みなし「♭Ⅱ7」》という風に作用する事を仄めかしている事になります。

そうして4小節目1拍目拍頭では従前の流れに沿う形で短二度下行進行を採って「C♯9」へ進行する訳です。この一旦の着地点も副次ドミナントであるというのが注意すべき点であろうかと思います。この「C♯9」が同小節4拍目ではオルタレーションが施され、コードとしては「C♯7(♯9、13)」に変化している所もあらためて注意していただきたい部分です。

ドミナント・コードでは、和音基底部に備わる三全音(=長三度・短七度音)の他に、ドミナント・コード上で生ずるテンション・ノートの組み合わせとして新たなる三全音が加わる状況が幾つか考える事ができます。

その際「♯9thと♭13th」という組み合わせに関してだけは、数多あるドミナント・コード上で生ずる新たな三全音の中でも「ポリコード」的な響きを仄めかす少し特殊な組み合わせとなる三全音を生ずる物です。そういう意味では、純然たる下方五度進行を採ろうとするドミナント・コードの解決を求める場面で「♯9thと♭13th」というテンション・ノートの組み合わせはあまり遭遇する事がないかもしれません。

この理由の最大の特徴は、新たなる三全音の形成を転回・還元位置から対照させた時、基底和音の三全音の半音下方に新たなる三全音が生ずる所にあります。

全音階のⅤ度の位置にドミナント・コードがあり、そこに「♯9thと♭13th」を形成させた場合、「導音と下属音」= [Ⅶ・Ⅳ] という組み合わせが基底和音部分の三全音です。これに対して「下主音と上中音」= [♭Ⅶ・Ⅲ] が加わる事となるので、ヴォイシングに配慮しないと基底和音の三全音が暈滃されてしまいかねない難しい響になるのです。特に [♭Ⅶ・Ⅲ] が和声的な配置として低位にあり、その上部に [Ⅶ・Ⅳ] があると、全音階的な予見を裏切って毀損しかねない響きになりがちなので、大概の場合は避けられやすい組み合わせとなりがちです。

これは、基底部にあった三全音を上音にしてしまう事で本来の響きを阻碍しやすくしてしまっているからです。

処が、両者の三全音をポリコード的に基底部の三全音を低位に配置した上でその上部に新たな三全音を配置させると、短二度或いは長七度忒いで生ずるポリコード的な響きとなる訳です。ペレアス和音系統を好む人だと効果的に使う様になる訳です。

ですので、当該箇所では [ais] が下方の [h] と長七度を形成してヴォイシングされており、基底の三全音のひとつである [eis] が [disis] との強い溷濁を生じ乍ら「ドミナント」たる不協和音を形成しつつ、響きが逡巡しない様に配慮されているという事になります。

5〜7小節目は1〜3小節目と同様となるので割愛します。

8小節目1拍目は4小節目と同様ではありますが、同小節4拍目で「C7(♯9、♭13)」へと更に半音下行を進めて現れているという所がそれまでと異なる点であり、この4拍目がそのまま後続小節となる丸々2小節を掛留する事となり、このドミナント・コードの長い掛留部2小節を②の「ブリッジⅠ」としているのです。何故なら、この2小節のブリッジは他のパターンの後でも現れるからでもあります。

ブリッジⅠとなる9・10小節目にかけてのシンセ・パッドのパートに目を向けると、シンコペーションを伴わせつつ [fis] のオルタード・テンションが忍ばされた旋律になっているのがお判りになろうかと思います。つまりこれは、「C7(♯9、♭13)」上での♯11th音に相当しており、ブルー五度の♭5thではありません。声部の流れとしては [ges] であった方が [as - ges] という綺麗な長二度下行となるのではありますが。

11小節目。茲からAパターンとなり、コードは「Fm7」となります。メロディーのシンセ・リードこそ9th音に相当する [g] を奏しており、私のブログでは「ハーモニー状況」を示す時にはメロディーと伴奏も含めた状況をコード表記にする事が多いですが、今回は伴奏部分という通常のコード表記に沿った形に倣って表しております。

オリジナルはシンセ・リードに加えてフリューゲル・ホルンやアルト・サックスがユニゾンで奏されているのですが、本譜例動画ではArturia Prophet V3を使用しております。このシンセ・リードは恐らく難波弘之所有のプロフェット5だと私は盻んでいるのですが、オリジナルのクレジットでは「el-p」という風な「エレクトリック・ピアノ」を思わせる表記であるのが頭を悩ませる所ではあります。

12小節目のコードは「D♭9」となり、先行和音を一旦の主和音という基準で見れば「♭Ⅵ度」上に生じた副次ドミナントという事になり、基の属音が叛かれます。

そうすると本箇所は主音および属音が叛かれているという状況となり、調的な意味で照らし合わせるとそこでは一時的な変化音という状況を除けば原調の調的支配感は最早無いのであり、人々の脳裡に映ずる余薫(=残り香)だけが調的な後味として作用しているだけに過ぎぬ実質的には他調へ軸足を移していると解釈すべき箇所でもあります。

そういう意味では、♭Ⅵ度上で生じた副次ドミナントの7th音が原調での「♭Ⅴ」という、ブルー五度を見せている事にもなっているのであり、原調の余薫が強く残る箇所でブルー五度を聴かせる事で「Ⅴ→♭Ⅴ」という下行クリシェの線が強調され、全音階的な線運びとは異なる半音階の線運びを期待させる萌芽ともなる訳です。

同小節1拍目のシンセ・リードの破線スラーの過程で現れる微分音は、付与されている数字が示す通り、幹音からのセント数値の増減を示している物で、これは以降同様です。

13小節目は「G♭△7」と進み、このコードを原調から見た「♭Ⅱ△7」という風に聴く人は少なかろうと思います。新調での新たなるトニックもしくは、そのトニックが更にピボット・コードとして転義して、新調の下属和音として振る舞う様に耳にするのがジャズ的な耳の聴き方であろうかと思います。同小節1拍目で生ずる微分音も幹音より25セント低いという事を示しているものです。

14小節のコードは「C♭9(♯11)」でして、「C♭何某」とは何とも卦体な表記に思われるかもしれませんが、抑も異名同音や音度というのは己が解釈しやすい様に読み替えて良い物なのではなく、「C♭」を「B♮」と読まないのは後続和音からの明確な下方五度進行を採っている事を表しているからなのであります。

仮にも「G♭→B」という進行は下方五度進行ではなく下方減六度進行になってしまいます。この様に、読みやすさを理由に勝手に読み替えてはいけないという事はあらためて念を押しておきたい所です。譬え本曲の楽譜が調号無しとして記譜されているとしても、声部進行の前後関係を無視して全てのコードを点描的に読み替えて表記しようなど言語道断であります。

こうした強弁が罷り通るのであるならば、Aパターンの最初のコードは「E♯m7」と表記すべきでしたでしょうか?(嗤)。それはあまりにも莫迦気ておりますよね。という事は、勝手に異名同音を自分自身の読みやすい方に読み替えるという事は同様に愚かな行為だという事です。

無論、「E♯」という表記そのものが謬りなのではありませんし、そんな表記は後ほど現れます(笑)。状況に応じた適切な表記があるという事をあらためて知っておきたいという事である為こうして念を押しているのです。

加えて、「C♭9(♯11)」の♯11th音は [f] なのであり、これがAパターン開始の一旦のトニック「Fm7」の [f] と応答しており、あらためて余薫を呼び覚ます訳ですね。但し、その [f] は主音としての地位ではなく、丸っきり真裏とも言える状況で応答している訳です。

喩えてみれば、蟻が紙テープの上を歩いている状況があるとして、紙テープで輪っかを作る際に半周捻って綴じれば、蟻は紙テープの裏表の世界を2周する事にもなる訳ですね。メビウスの輪という状況なのですが。音楽ではこうしたメビウスの輪の様な状況を作り出すのがより良い世界観を構築できる物であります。

長音階のⅡ度上の和音が副次ドミナント化したドッペルドミナント程度での「♯Ⅳ」の出現で《裏の世界》を堪能している様に錯誤してはいけませんが、音階外(ノンダイアトニック)の発端ではあります。これをもっと推し進める事でクロマティシズムの成就を見る事になるという訳で、クロマティックの骨頂はこの時点で満たしているとも言えるのであり、高次な世界観構築として見事に仕立てている訳です。

尚、同小節2拍目で生ずる微分音は八分音=25セントよりも低い31セント低い所を採る物で、[g] 音上の自然七度を由来とする音脈でもあります。

15小節目1・2拍目のコードは「B♭m9」に進んで、注目すべきはこの後続和音である同小節3拍目の「D♭△7(on E♭)」の箇所です。本箇所ではシンセ・リードが破線スラーで [h] より150セント低い所までイントネーションを下げる微分音を聴かせますが、これは和音上声部のルートから見ると350セント下方を採る微分音で、このアプローチはマイケル・ブレッカーやYMOの「1000 Knives」でのシンセ・ソロでも聴く事のできる同様のアプローチでありまして、過去のブログ記事でも説明しているのであらためて参考にしてもらいたい音です。

350セント下方を採るアプローチというのは、上方350セントにある中立三度の鏡像音程つまりミラー・モードでもある訳です。更に、本箇所の和音は2度ベースですので、和音上声部のルートを基準とせずに下部付加音から基準を採ると「真のブルー五度」という音脈として、完全五度上方から50セント低い所にある音脈として見る事のできるイントネーションであるのです。イントネーションの中でもとりわけ会得すべきアプローチのひとつでもあります。

その直後の「E♭7(on D♭)」という7度ベースの型では特段語る事はないものの、先行和音で生じた [h] より150セント低い微分音と同じ音を採らずに [a] まで下げる必要のあるという乙張りだけは注意をしてもらいたい箇所であります。

16小節目はの1・2拍目のコードは「A♭△9(on C)」として3度ベースの型へと進みます。あらためて、先行和音のそれらがスケールワイズ・ステップという下部付加音にしているという所も、コードの本体部分の進行とは異なる反進行を描いているというのも絶妙な動きであります。

そうして同小節3・4拍目で《明確な》転調感が局所的に生じ「B7(♯11)」と進む事になります。勿論、茲で生ずる♯11th音も「C♭何某」の時の♯11th音と同様に、「E♯」は「F」という、Aパターンのトニックのそれと異名同音として実質的には調性の余薫を思い起こせば応答し合っている状況を生み出しているのも洒落ていると思います。

17小節目1・2拍目のコードは「Em9」へと進み、同小節3・4拍目での後続和音は「A7」でするので、調を転じたツーファイブでもある訳です。通常、こうした下方五度進行は調的に見れば自然な筈ではありますが、先の「B7(♯11)」の出現により唐突な転調感が現れる事で、その後の過程でもその自然さが逆に浮き立つという所が、如何にして本曲がクロマティシズムの世界観の方が際立っているという事を再確認できる側面でもあります。

18小節目1・2拍目のコードは「D△9」と進み、一旦の解決となります。然し乍らすぐに、辻褄を合わせる様にして3&4拍目では「D♭9 -> C7(♭13)」と1拍ずつコード・チェンジを施して来ます。特に注目する必要があるのは4拍目の「C7(♭13)」であり、これは「Caug7」と錯誤してはならない所であります。ローズの高音部で [g・as] と短二度でヴォイシングされている事で、コードの5th音が省略されないドミナント7thコードでのオルタード・テンションの用例の一つと言える物であり、ジャズ・ヴォイシングとしては必須の溷濁です。

機能和声の和声学では5th音省略の方を先に教えてしまうので、それをジャズ/ポピュラー音楽に於ても適用してしまおうとする陥穽に嵌る人は少なくありませんが、ジャズ・ヴォイシングは好んで使われるので留意されたし。

17〜25小節目はリフレインですので割愛しますが、23小節目でのシンセ・リードの2・3拍目での5連符と7連符は注意を払って聴いていただきたい所です。

26小節目の1・2拍目は「D△9」で一旦の解決を見ますが、後続の3&4拍目では1回目の時とは異なるコード進行として「Am9(13)-> A♭9」と変化します。

先行和音「D△9」からすれば後続和音である「Am9(13)」はⅤ度の位置に相当する和音なのでありますが、それが「マイナー9th 13th」の型であり、実質的には同主調の側となる「ニ短調」での導音化しない「Ⅴm何某」というモーダル・インターチェンジを孕んだ凖固有和音の姿であり、そこから直ぐに「A♭9」へ進むというのは実に心憎い( [d] から見ればブルー五度という五度のオルタレーション )進行であります。

同時に「A♭何某」を [d] から見て実質的な「♭Ⅴ」として見立てれば、そのコードが備えている短七度音 [ges] は [d] から見た時の「減四度」という音脈を引っ張って来ており、これは後のブリッジで微分音を呼び込む為のキッカケとして使える音脈でもあるので、忘れずにいて欲しい音脈であります。この微分音の呼び込みのアプローチについては後ほど解説します。

27小節目でのコード「G△9(13)」ではBパターンと推移する事となり、各パートもリフが変わり疾走感が豊かに現れます。モード奏法ではこうした和音が一旦の着地点(=主和音とみなしうる)状況でもリディアン・モードを充てる事が多いですが、そうした判断がより一層この場面では活きる事となります。

扨て、この27小節目に於ける疾走感の源泉はベースのフレージングが大いに貢献している事に起因するのでありますが、弱拍での16分音符による順次進行に加えて、3&4拍目での弱勢でのスタッカートという乙張りが功を奏しているのです。

このベースのノリの良さを豊かに演出したいという気持ちの表れから、本譜例動画のデモはアンディー・ギャンガディーン風のドラムの音と5弦のジャズ・ベース風の音に仕立てております。

28小節目でのコード「D△9(on F♯)」は3度ベースの型であります。本曲で3度ベースが用いられている箇所では変終止(完全四度下行進行)を介在する時に、下部付加音が上音の跳躍を和らげる様に半音音程(本曲の場合は短二度下行)を随伴させるという所が和声付けの良さを更に磨きをかけていると言えるでしょう。

この変終止が登場する事で、Bパターン冒頭の「G△9(13)」は下属和音(サブドミナント・コード)という姿を明確にするという事にも貢献しております。

29小節目では2拍ずつ「Em9 -> A9(13)」のツーファイブが現れますが、Bパターン冒頭からベースの流れを見れば、

下属音(Ⅳ)→上中音(Ⅲ)→上主音(Ⅱ)→属音(Ⅴ)

という、機能和声的な流れが現れているという事を如実に表している訳です。Aパターンでは悉くクロマティシズムを追求していた流れの対比となって、機能和声的な流れが純朴な線を支える事で《ああ、そういえば子供の頃こんな事があったねえ》という気持ちにも似た安堵感を音楽的な乙張りとして使っている訳です。

そうして30小節目では1拍ずつコード・チェンジが「D△9 -> A -> Dm9 -> D♭9(♯11)」という風に施されており、先行する2拍のコード・チェンジというのは特に2拍目の「A」という△・トライアドは実質的には先行和音「D△9」の《5・7・9度》の上音に過ぎないのですが、先行和音の和音構成音をそのまま保続させている訳ではないのです。明確に《別のコード》として聴かせる狙いのある経過和音であり、相当に周到なコード進行であります。

とはいえ、同小節2拍目「A」を耳にしている段階では、先行する機能和声的な自然な流れをそのまま引き継いでいるのですが、3&4拍目で「Dm9 -> D♭9(♯11)」という、一旦凖固有和音(同主調の世界観)に3拍目にて足を踏み入れて、30小節目の「C△9」との間に短二度加工進行となる代理ドミナント「D♭9(♯11)」を辷り込ませて、矢張り茲でも機能和声的な流れであっても和声的にクロマティシズムの世界観で装飾を繰り広げる事を忘れないという細やかな配慮に、聴き手の心に宿る音楽の情感はその見事な「蹂躙」に涙が出そうになる程に喜ぶのです。

そうした聴覚の「喜び」の源泉というメカニズムは音響心理学の方面では既に発見されているので取り上げてみる事にしましょう。

我々人間は、生まれてから言語を獲得する間の音の聴き方は協和感を頼りにしてはいるものの、ある音(=単音)を聴いた時、脳の情報整理として、聴こえて来た音に対して《協和するであろう》という音を少ない経験であり乍らも類推して整理されています。例えば、[c] という音が聴こえて来たら脳は [g] と [f] を同時に情報整理しています。

これと同様に [e] [as] という協和や [es] [a] という協和も同時に整理しています。然し乍ら脳は更なる高度な情報整理を重ねて行き、それまでの協和の類推として常に二義的に見立てている事よりも、次の様な「対称構造」を見付けるのです。

協和音程を脳が獲得した後の情報整理は、人々が「音階」として使用している音程群である《全音・半音》音程です。上掲の図は垂直方向に全音音程、水平方向に半音音程を示している物で、情報整理の後に脳が見付ける事になるのは、赤色で示されるクランク状の形となる音形です。

このクランク状の短い側の端を、別組のクランクへ結ぶ事で全音階は晴れて形成される事になります。斯様に示されるクランクはテトラコルドの形態のひとつでもあります。

このクランクは主音と属音を発生源として示しているに過ぎず、赤色に示された音のいずれかの音を共有する様に新たなるクランクを形成されば、それは副次ドミナント(セカンダリー・ドミナント)コードが発生する起因材料として人々は用いているのです。

つまり、脳の情報整理からすれば斯様にシンプルかつ対称的な構造の羅列で音楽という「情報」は形成されているという事を意味するのです。微分音を視野に入れた場合、先に掲げた二次元の図とは異なる三次元構造の脈として表される様になる訳ですが、微分音の音脈というのも脳レベルではその様に体系化が強化されている構造だと考える事ができる訳です。

斯様にして、脳の情報整理レベルから見出した「対称的構造」というのは、軈て脳が高次な情報整理を応用的に活用する様になると、クランクの形は色々な方向へ姿を変えて連結させて「紋様」を得ようとします。そういう状況こそがグレゴリアン・モードを使用しない全く別の形態となるモードを使用者が企図している事となります。

この様な対称構造から、例えば基準とする [c] 音の上方350セントに何某かの音を見出した時、知覚が醸成して来たプロセスと同様にして下方350セントにも何某かの音を鏡像として見出すという、マイケル・ブレッカーや坂本龍一が実際に示して来たアプローチというのはパーシケッティが既に提唱していた理論でもあり、アーヴ・ウィルソンも示して来た理論に基づく物でもあるのです。これらはアルテュール・フォン・エッティンゲン以降のフーゴー・リーマンの和声二元論の援用となる物でもあるという所を念頭に置いていて欲しい所です。

扨て、本題である30小節目について今一度語っておきますが、同小節1拍目での破線スラーの過程で生ずる自然七度と表した31セント低く採る微分音について補足しておこうと思います。コードは「D△9」であり、本位六度(長六度)の音が微分音的に低められているというアプローチとして見立てるのが微分音使用例として重要な解釈であります。それは、和音の基底部分を微分音的に変化させようとする物ではない、和音外音の側からの変化音と捉えるべき解釈です。

31小節目のコードは「C△9」で、先行小節からの1拍ずつの目を瞠る様な美しいコード進行からの流れからの一旦の帰着点でもあります。シンセ・リードは「C△9」上であっても、その第3音(=長三度)音をピッチベンドでイントネーション的な揺さぶりをかけて第3音を低めて [es] の音を生じさせます。実質的にはメジャー7thコード上の「♯9th」の音脈として見ても良いのですが、本箇所では長三度を低く採る事を前提としたアプローチなのでこの様に表しております。

和声方面の知識に疎い人は《♯9thってドミナント・コード限定だろ!》と思っている人がおりますが、それは間違いです。メジャー7thコード上でも「♯9th」という体系はあります。ソースはマルセル・ビッチュの『調性和声概要』p.57の《長七度+増九度》の第7種の部分を見ればそれが真実である事がお判りになろうかと思います。こうした体系整備が為されているにも拘らずメジャー7thコードに増九度が付与されたコードに触れる機会が極めて少ない理由は、当人が普段から触れている音楽や情報が卑近であるだけに過ぎません。

巨大掲示板がネットに出来てからは特に顕著なのですが、本来ならば疑義を抱いた当人が調べなくてはならない立場であるのに、地震の知識の狭隘を棚上げして凡ゆる探求も全て他人任せで「こちらが知らないのは当然」とばかりに居直る姿勢が社会の標準的な在り方とばかりに蔓延してしまっている風潮があるのはいただけない所です。これは若年層ばかりではなく齢五十も過ぎた人間でもつい最近遭遇したばかりですので嘆息頻りです。

扨て、話を戻しまして32小節目のコードは「G69(on B)」という《6th add 9th》の3度ベースの型となり、あまり見かける事のない3度ベースの型ですが、私のブログでは渡辺香津美の「Concrete Cow」の譜例動画をアップした時を思い起こします。

基本的に、6thコードの場合は基底和音が長和音または短和音に拘らず、6thコードが限定上行進行という側面が強く現れつつ、その和音が下属和音の様に振る舞っていれば尚更6thコードたる存在感は増す物です。

元来6thコードは、「Ⅳ6 -> Ⅰ」という変終止の状況を是認する為に用意された体系であり、その後アルフレッド・デイが《Ⅳ6を何と言おうともそれは属十一の断片である》という風にもか解釈され、ドミナントの希釈化という姿である和声感が醸成され今日の分数コードへの足がかりにもなっている訳です。

その上で9th音も付加されているという状況は、アルフレッド・デイの主張に照らし合わせれば属音を省略しない形にもなるのです。例えるならば「F6」は「G11」の属音省略(根音省略)の断片であり、「F69」は「G11」の属音を残して導音(第3音)の省略の姿でもあるとみなしうる事も可能となります。

同時に、コードの解釈は更に進み「○○69」というコードがその全音上方に和声の根源を見出すのではなく「○○69」というコードの根音こそが属和音なのであるものの、七度音を省略している長属九の形、即ち「F7(9、13)」の7th音の省略の形でもあるという風にも解釈される様になります。

特にジャズ・ギターがギター・ヴォイシングの方便として7th音省略と実際のヴォイシングが奏されていても、実際に映ずるべきアヴェイラブル・モードは省略前の七度音ありきのモードを想起するという不文律が横行する様になり、多くのケースではこの7th音省略の姿が、より実状を捉えている形が多くなっているのが現今社会での実際です。

即ち本曲での「G69(on B)」というコードは、その源泉として「A11」の断片を見出すのではなく、「G7何某」からの断片と解釈する方が妥当と言えるでありましょう。それを裏付ける様に現れるのが、後続和音となる33小節目での「Am9」なのであります。

畢竟するに「G69(on B)」のモード解釈はGミクソリディアンで済ませられるという事になります。唯、茲の和音嵌当として「G69(on B)」は妥当なのか!? と疑問を抱かれる方も居られるかと思います。何故なら「G69(on B)」の6th音の限定上行進行として後続和音「Am9」はその条件を満たしていないからです。

これについては、6thコードの6th音の限定上行進行が満たされずに弱進行が介在する例というのは少ない乍らも存在します。こうした例を根拠に《6thコードの解釈ではなく別の同義音程和音(例えば「G69」ではなく「Em7(11)」など)の解釈が妥当だったのだ》と解釈してしまうのも早計なのです。

何故ならば、33小節目での「Am9」というコードは、そのコードの先行和音こそGミクソリディアンのモード嵌当で済んでいたものの「Am9」はAエオリアンなのではなくAドリアンのモード解釈の方がジャズ・アプローチとして適切なのであり、「Am9」上で想定される和音外音の6th音は [f] ではなく[fis] なのです。

故に、このAドリアンという解釈が是認される以上は《架空の限定上行進行先》という状況を意味しているので、先行和音は「Em7(11)/B」ではなく「G69(on B)」の方が適切な解釈となるという事を踏まえて私はこうした和音表記を充てているのです。

尚、33小節目3拍目拍頭で、6th音が微分音的に31セント低められるイントネーションというのも覚えて欲しいアプローチのひとつであろうかと思います。微分音など無意識にイントネーションを付けてピッチベンドを用いるプレイヤーも居るとは思いますが、このイントネーションの与え方は、上方にある「メジャー3rdを低めた中立3度」の鏡像音程を標榜するのと同等の物だからです。

そうして早くもBパターンの結句となり、1拍ずつコード・チェンジが訪れる34小節目を迎えます。コード進行は「E♭△9(13)-> D9 -> D♭9 -> C7(♯9、♭13)」と進み、最後のドミナントが掛留となって35・36小節目と保続されます。

このドミナントに於てミニムーグと思しきシンセ・ベースのオカズが付与されているのがお判りですが、5th音を若干低めて(50セント低)から5th音 [g] に入る所はかなり重要なポイントです。勿論、オリジナルを踏襲しております。

37〜42小節目はAパターンの2回目のリフレインですので割愛します。実質的には43小節目1・2拍目の「Em9」までが同様のリフレインなのでありますが細かい事は扨措き、同小節での3・4拍目が終止和音直前となるドミナント・コード「A7」が現れるという事になります。

そうして44小節目は漸く終止和音「D△7」が現れます。《後続和音に「Dm9」があるのだからそっちが終止和音なのでは!?》と疑問を抱かれる方も居られるでしょうが、45小節目の「Dm9」は先行和音から見た凖固有和音という同主調の音脈で生ずる先行和音の「変化和音」として解釈すべき和音なのである為、変化前の和音「D△7」が終止和音という体に収まるという訳です。

こうして終止和音とその変化和音が違いに2コード循環で50小節まで続きます。唯、49小節目で私が採ったアプローチとなる3拍目で生ずる50セント上げの微分音は、「Dm9」の和音構成音である [f] から見ればそれよりも50セント高い所を採っている音となります。

微分音を使い慣れない方からすれば及び腰になりかねないアプローチでしょうが、それまでの2コード循環というのは結果的に [fis f] の循環である事で、その中庸を採る微分音はたとえ和音外音であろうとも効果的になるのです。加えて「Dm9」上でのその音は九全音(1800セント)の5分割を採る単位微分音=360セントの近傍(つまり350セント)となる微小音程の音脈でもあるので、積極的に利用しているという訳です。

51小節目では1拍毎のコード・チェンジ「Dm9 -> B♭△/C△ -> F△9 -> E♭△9(♯11)」という風に現れますが、各コードのアヴェイラブル・モード想起については詳らかにしておく必要があるので注意して欲しい所です。そうした事もあり、茲ではオリジナルにはないシンセ・リードのフレーズを付与したという訳です。

そのシンセ・リードの連桁の上向/下向の違いについては、下向連桁が左手を表しているのですが正直な所、茲での16分音符のフレーズの各拍の運指は [小 - 薬 - 親 - 人] = [5 - 4 - 1 - 2] の順で片手で弾く事も充分可能でしょう。ただ、レガートなりにくくする為と直前の半拍3連の運指のそれは左手を交差させた流れで弾いた方が楽でもあろうという事でこの様な表記をしているのですが、注目してもらいたいのは運指なのではなく特に同小節3拍目のフレージングなのです。ですので、各拍にて想起するモードを語ろうとしている訳です。

同小節1拍目での「Dm9」ではDドリアンを想起していて問題はありません。その後の2拍目のコードはポリコード表記である「B♭△/C△」でありますが「C11」=「C7(9、♯11)」でも問題はありません。唯、本位十一度を表すコード表記の実例は少ないのが実際でしょうから、読み手が逡巡してしまいそうな表記を敢えて避けてのポリコード表記を選択しております。

平易なモード解釈で済ませるには、長三和音が全音忒いで生じたポリコードの場合低位にあるコードを一旦の属和音(ドミナント)と想起する方が巧く行く事でしょう。即ち、本箇所ではポリコードであるにせよ低位のコード側を優先して「Cミクソリディアン」を想起するべきです。

そのCミクソリディアンの特性音である [b] はコードの側で充填されているのですから、シンセ・リードの方で重複させずとも事足りるので、フレーズとしては [a - g - c - d] という風に成っているのです。

同小節3拍目は重要箇所であります。茲のコードは「F△9」ですが、ジャズ・アプローチに慣れきってしまっているとノン・ダイアトニックのコードで長七度を具備するメジャー・コードは大概リディアンを想起してしまいがちです。Fリディアンという風に。

然し乍ら、先行和音「B♭△/C△」という和音を経由して来た事を思えば、大胆な転調感を起こさず余薫として先行和音を引き摺った方が功を奏する事もあります。今回がその例となります。故に、「F△9」はFリディアンではなくFアイオニアンを想起する方がベターとなり、Fアイオニアンを示唆するフレージングとなっているので、その特性音である [b] がフレージングされているのです。

そうして同小節最後となる4拍目のコード「E♭△9(♯11)」ではE♭リディアンを想起するという流れになるという訳です。モーダル・トニックは「B♭」という変ロ長調を最後に見て、属調同主調へのモーダル・インターチェンジとなって、最初の「Fm何某」へと進むという風になっているという訳です。

尚、この51小節目でのベル・パッドとしてDW-8000のパートが用意されている音ですが、この音もオリジナルでは難波弘之がプロフェット5を使用しているのかもしれません。それがあっての「elp」というライナーノーツでのクレジット表記なのでしょうが、プログレ畑の方でもあるので単に捩っている(=エマーソン、レイク&パウエル)表現なのだとも思っています。

つまり、「elp」表記をそのまま受け止めるのではなく、冗句として受け止めつつ、難波弘之の愛機であるプロフェット5を思えば、本曲のシンセ・リード音を聴けばクレジットせずともお判りでしょうよ、という前提での冗談なのだと解釈するのが妥当な所だと思われます。

とまあ、冗談で締めくくるにはあまりに惜しい程の名曲「Driving The Cabriolet」なのですが、ブリッジ部の単音ギターは私が新たに作ったフレーズですし、譜例動画のシメのシンセ・リードは言わずもがなです。唯、その他の場面での単音ギターはオリジナルをほぼ踏襲しておりますし、99%以上はオリジナル通りです。28小節目の4拍目の単音ギターのフレーズは私が映じたヘテロフォニーに依る物ですが、それ以外はきっちり踏襲しております。

とはいえ、この単音ギターのパートの採譜は結構難しかったです。ステレオのパノラマ感を弄らざるを得ませんでした。多くのYouTube動画というのはオリジナルのパノラマ感を弄っている物が多く、M/S処理を施した物が多かったりしますが、投稿者のそうした意図というのは恐らく、自分の色をオリジナル作品に塗したいという意図の表れと、楽音の細部を注力させたいという意図から来る編集だと思われます。

私としてはオリジナルのパノラマ感を弄るのは怪しからんと思っているのですが、採譜に伴うパノラマ感の編集ばかりは自分を責める事はできませんでした。兎にも角にも役に立ったのはPlugin Allianceの ‘bx_meter’ でありました。これのM/Sのサイドの処理は実に素晴らしかったもので、聴き取りにくい単音ギターもあからさまに聴こえて来て実に爽快でありました。

という訳で、希代の名曲のひとつ「Driving The Cabriolet」の譜例動画解説をこれにて了わる事としますが、名曲なだけに色々な場面でポツリポツリと引き合いに出す事もあるかもしれません。