1000 Knives / YMO 楽曲解説 [YMO関連]

Yellow Magic Orchestra(以下YMO)のアルバム『BGM』がリリースされたのは1981年3月21日の事。私がこれほどまで記憶が定かである理由は、その日に初めて走行中の初代ソアラに遭遇したという事が重なっていたからであります。

1981年3月に入って直ぐに私はソニーのウォークマンⅡを入手するのですが、若干再生速度が速い事だけが玉に瑕でありました。録音用のカセット・デッキの天板を開けてウォークマンの再生速度に合う様にキャリブレーション録音済のテープを再生させ乍らチューナーを片手にトリマーを調整していた物です。無論、市販のミュージック・テープ(通称「MT」レコード会社からリリースされていた録音済カセット・テープ・メディア)が調整後のカセット・デッキと合う筈はなく、MT購入を避けてLPからの録音に勤しんでいたという訳です。

1981年3月に入って直ぐに私はソニーのウォークマンⅡを入手するのですが、若干再生速度が速い事だけが玉に瑕でありました。録音用のカセット・デッキの天板を開けてウォークマンの再生速度に合う様にキャリブレーション録音済のテープを再生させ乍らチューナーを片手にトリマーを調整していた物です。無論、市販のミュージック・テープ(通称「MT」レコード会社からリリースされていた録音済カセット・テープ・メディア)が調整後のカセット・デッキと合う筈はなく、MT購入を避けてLPからの録音に勤しんでいたという訳です。

骨の折れる作業ではあるものの不思議とそうした作業は心のどこかで愉しんでいた物でもあり、そうして何週間か経過した時にリリースされたYMOのアルバム『BGM』を公式発売日の前日にレコード店で入手し、LPから録音したテープを翌日車の中で聴いていたら保土ヶ谷バイパスを80km/h辺りで走行していると傍から臆面もなくスピード違反をして車線変更をしていく車に遭遇。自分の車よりも60km/h以上速かったでしょうか。

まあ、あの時代に保土ヶ谷バイパスを150km/h辺りで走ろうとしても大半の車はアクセルベタ踏みだった事でしょうが(100km/以上出すと警告音が恐怖感を助長させ120km/h辺り出よう物なら車の品質も今ほどではなく不安で仕方なかった時代)、ソアラは何の苦もなくスイスイ走り抜けていたのは強烈でした。《これがトヨタ2000GTよりも速いと云われるソアラか……。》と、固唾を飲んでソアラのリアテールに憧憬の念すら抱いたモンです。こちとら型落ちのローレルで、ガゼールのZSE-Xが欲しいと思っていた所にあの走りは従前の物欲を削いで行った物でありました。

強烈な印象が残る時の音楽は刷り込まれるものなのか、1000 Knivesに於てもとても強く印象に残るテイクであった事は間違いありません。当時、坂本龍一の直近のソロ・アルバム『B-2 UNIT』で培った手法はYMOでも活かされていたと思います。特に私が感ずるのは微分音の取扱いであります。

YMO版「1000 Knives」(※オリジナルは「Thousand Knives」)での中盤に於けるギターを模した様なシンセのソロには見事な微分音の取扱いがあります。これは、例えばギターのチョーキング過程で生ずる中立音程を指しているのではなく「明確に」微分音を奏している箇所があるという意味なのです。そういう意味ではYMOファンというのも相当数居られる事でしょうから彼らの多くも「1000 Knives」で微分音には耳慣らされている筈なのです。

とはいえある程度の器楽的素養が無ければ微分音を十二等分平均律の音として「均されて」知覚してしまう物でもあります。本アルバム「BGM」が単なる好事家を棄て去りマニアックなファンだけが残っていったという篩いにかけた事になったというのはあらためて首肯させられる所です。

そういう訳で、今回は「1000 Knives」の譜例動画をYouTubeにアップした事もあり、譜例動画を例に楽曲解説をして行こうと思うのですが、楽曲を丸々制作する物ではありません。本曲の魅力がふんだんに忍ばされている箇所を抜粋して制作した物であるという事はご容赦願いたいと思います。こうした事から、譜例動画はCテーマから開始されているという訳です。

このCテーマは結論から言うと「複調」を前提としている物であると解釈する事が可能です。いや寧ろ複調ではなく調を一元的に捉えてしまうと《何故このコード上に対してこのフレーズ?》という風に迷妄に陥る事は間違い無いでしょう。

山下邦彦は自著『坂本龍一の音楽』に於て独自の和音解釈を本曲Cテーマでも繰り広げてコードを載せておりますがハッキリ言って滅茶苦茶です。調を一元的に捉えようとするあまり複調が全く視野に入っていない為コード分析も臆断に依って導かれているのは非常に残念な点でありましょう。

こうした状況に嘆息したままでは心許ないので、こういう機会に詳らかに楽曲分析を繰り広げられれば好ましいと考えた上での「Cテーマは複調」という分析に至るという訳です。

本曲の大局的な構造としては、

短九度調域同士の複調

↓

クロマティシズム(12EDO=十二等分平均律)の展開

↓

鏡像音程を用いた24EDO(二十四等分平均律)の導引に依る微分音の使用

という風に挙げる事が可能です。

Cテーマはなにゆえ複調が視野に入るのか!? という所から先ず説明する事にしましょう。譜例動画先頭のCテーマ1小節目のコードはE♭7(♯11)と私は充てております。オルタード・テンションである♯11th音を取り敢えずは念頭に置かずに「E♭7」としてコードを見立てた場合、リード音は [fes] 即ち「F♭」音が奏されているので、短九度の音を用いているという事がお判りになるかと思います。

この「短九度」の提示こそが複調を示唆している状況なのであります。茲での和音は ‘Synth Pad’ パートがコードで鳴らしている [b・des・a] であり [a] が前述の省略した♯11th音であるのですが、後述する複調の解説には一旦この [a] を念頭に置かずに説明を進めた方が判りやすくなるので、[a] 音が必要な状況ではきちんと私があらためて語りますので一旦は [a] 音を念頭に置かずに「E♭7」というコードが基本にあるとしてお考え下さい。

扨て、E♭7上でリードが [fes] を奏している状況が何故複調なのか!? という事を考える前に、この [fes] が短九度を由来とする音であるが故の「F♭」音として表している事があらためてお判りになると思います。つまり、[fes] を単なる異名同音としての [e] として記譜してしまうと、譜面の視認的な意味からは平易に理解されやすいかもしれませんが、音楽面での真意が伝わらずに歪曲させられてしまう事になります。ですから [fes] で入って来るというのはとても重要な表記なのであります。無論、簡便的に半音階社会を捉えるという見立てで《楽譜は自分だけが判っていれば良い》という状況を優先するのであれば、それが自筆譜で [e] から書かれたとしてもそこにとやかく指摘する必要はないかと思います。唯、楽曲構造を詳らかにするに辺り、この [fes] という表記は非常に重要な示唆であるのであらためて理解していただきたい所です。

ではなぜ短九度の音をリードに用いるのか!? というと、それこそが短九度調域となる複調の「もう一つの」調域の音を使用しているからです。

ジャズ理論はスクリャービン以降上方倍音列を組み入れている為、ドミナント7thコード上の11度音は正位位置の本位十一度ではなく増十一度となる事は黙認されている不文律でありますが調に対してあらためて向き合うと、完全音程である下属音が(上方)倍音列に現れないのにも拘らず下属音が全音階的に含まれている状況をして《そういうものなのだ》と黙認している事にあらためて気付くかと思います。

ギリシャ時代のシュステーマ・テレイオン(大完全音列)を形成した時から脈々と続いていた音程形成は、主音の上方五度に「上属音」があり同様に主音の下方五度に「下属音」があったのであり、音階形成の実際は2つの相貌を利用していたのですが、その後の理論体系に於て数学者たちの一元的な押し込めに依って2相で組成されていた音階がいつしか上方倍音列に取り込まれてしまい、いつしか和音も音響的材料として上方倍音列の誘引ばかりが優先されてきた状況が「複調」という概念を押しのけてしまうと言っても過言ではないでしょう。

即ち、ジャズ界隈が従前の体系では対処しきれない状況をこれから説明するという事になる訳です。

下属音という音を材料に用いているという事は、下方にあるもう一つの相貌を利用している事なのです。「下部共鳴」とは、実際には振動していない概念的な状況ではあるものの、下属音というもう一つの相貌の利用は、下方倍音列に相当する相貌から音を利用する事と何ら変わりはない状況なのです。

下方倍音列は虚構に過ぎない世界ではあるものの、音の因果関係として調という一元的な社会に押し込める必要のない空間であれば、上方に備わる因果関係と同様に下方に備わる因果関係も「材料」として用いる事が可能なのであり、先般ジェイコブ・コリアーが一躍有名にしたネガティヴ・ハーモニーの因果関係も実はこうした関係に伴う音楽的な重力と斥力の関係を利用した物であるのです。

こうした下方への因果関係はエッティンゲン、フーゴー・リーマンを筆頭に学ぶべきですが、トネッツ(Tonnetz)をイメージすれば更に判りやすくなる事でありましょう。こうした状況を念頭に置いた上でパーシケッティのミラー・ハーモニーを学べばスンナリと音楽的社会観を拡張させる事ができるかと思われますし、私はそれらの音楽的観念から今回の複調を導き出しているのです。

それでは先ず「短九度調域」という物を説明する事にしましょう。仮に主体とする側に属七の和音があると想定した場合、その半音上に新たなる属七和音が併存する状況とすればイメージし易いかと思います。

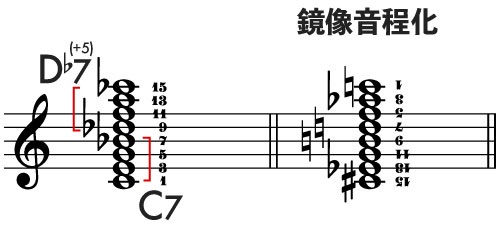

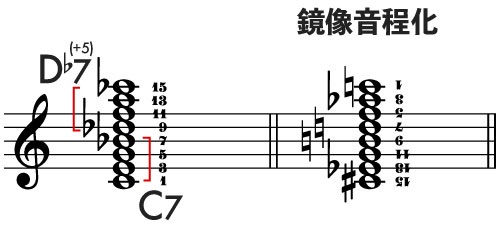

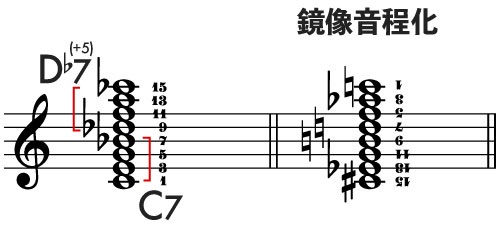

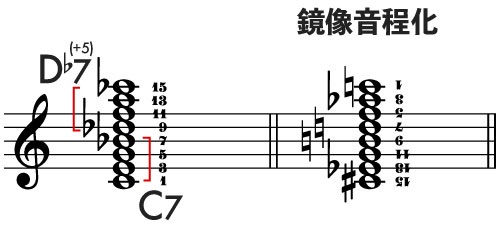

但し「半音上」というのは単音程に還元・転回しただけの事で、実質的には「短九度」で並存している状況とした方が今回の例は判りやすくなるので、決して「半音関係」の状態とは捉えないでいただきたいと思います。そうして短九度調域となる二つの属七をポリコード的に表したのが次の譜例となります。

譜例左側では下に「C7」上に「D♭7(+5)」を採っております。上の和音も単に「D♭7」であっても良いのですが、今回は「D♭7(+5)」として生ずる [a] を得る方が複調的な見渡しで得られる事とそこから更に鏡像音程を得る事の双方にとって都合の良い音脈の得られ方となるので今回は上方に採る属七を増七として変化させています。

これらのポリコードをC音から俯瞰して見た時、15thの度数まで見渡す事が可能となります。そしてその15th音はオクターヴ回帰するのではなく減十五度、即ち単音程に還元・転回すると減八度の音脈として俯瞰して見る事が可能となります。

C7上で「恰も」長七度相当の音がリード音が生ずるのは「1000 Knives」のCテーマ冒頭での「E♭7(♯11)」で4拍目のダブル・クロマティックで [d] が生ずる事の因果関係と見なす事が可能となる物です。これは、リード音が採る旋律を複調的に上下の世界の双方を用いて事で生ずるクロマティックであると言えるでしょう。

調を一元的に判断してしまうと、それをついついバリー・ハリス風の音脈としてビバップ・ドミナント・スケールを見てしまったりしてしまいかねませんが、複調という前提の理解があればもっとシンプルに見渡す事が可能となる訳です。

また、短九度調域の上方として見立てている増七の和音構成音である5th音=増五度は、その調域の上主音を高く変じている事となるので、調を確定する為に重要な2音=主音&属音を叛いて変じている訳でもないので、調域を確定させつつ複調を用いる事となっている訳です。

また、その変じた上方の増七の5th音は下方の属和音から俯瞰して見た時の本位十三度=ナチュラル13th音となります。これは単音程に還元すると、下方にある属和音の根音の短三度低い所に存在する音であり、この鏡像となると根音より短三度高い所に音脈が加わる事をも意味するという事にもなります。

即ち、短九度違いの属和音を充てる事により、下方の属和音から見れば♭9thとしてのテンションは固より、減八度相当の音や♯9th相当の音をも併存して使える状況となっているという事にもなるのです。

これらの件を鑑みれば「1000 Knives」のCテーマのリード音がなぜ、通常のドミナント7thコードから想起されるモード・スケールでは埒外となってしまう音が臆面もなく主旋律として用いられているのかがあらためてお判りになるかと思います。

加えて、そうした「埒外」とする音が決して上方倍音列を頼りに類推してしまう音として聴こえさせない様にする配慮として必要なのが、基底部分となる下方の属和音が♯11th音を使わずに本位十一度をとどめておく事なのです。

ジャズ界隈がオルタード・テンションとして♯11th音をよもや「正位」的に用いる理由はふたつあります。ひとつは、スクリャービンの神秘和音に立脚した音響的な遠因として上方倍音列に依拠する音並びの整合性を強化する為のものであった事がひとつの理由。もうひとつの理由は、基底となる和音構成音の第3音=長三度音に対して、単音程に還元・転回した時短二度上方に本位四度が現れる状態となり、これがアヴォイド・ノートとして作用して基底和音の響きの溷濁を強めてしまうからであります。

これらを避ける為に体系化されたジャズ理論の下では顰に倣うかの♯11th音の使用を黙認する状況である訳ですが、音楽的な歴史を振り返ると実際には本位十一度の存在は非常に重要なので、属和音に限らず主和音上でも本位四度(本位十一度)の響きを「add4」コードとしてあらためて遭遇する機会が増えてきたという背景は、調に従順すぎる響きが卑近である事に気付く人が増えたからでもありましょう。

扨て次に、鏡像音程の導引についても触れなければなりません。あらためて先の譜例、今度は譜例右側の「鏡像音程化」の側を確認する事にしましょう。

譜例を見てお判りかと思いますが、最高音から振られた上下逆さまとなった度数を表す数字が低い音へと重ねる事で鏡像前の「D♭7(+5)/C7」の鏡像音程であるという事があらためてお判りになるかと思います。

斯様な鏡像音程を形成するきっかけというものは、先述の通り下属音という存在がもうひとつの相貌から生ずる事に起因するからであります。

全音階を形成するだけで済ませられる状況に甘受するのであるなら、下方に備わる相貌から下属音と下属音と主音との五度音程間に存在する中間の音である「中音」、即ち下方に備わる中音=下中音さえ引っ張って来れば、上方の相貌との折衷で全音階を形成し材料となる音が揃います。上方倍音列に下中音相当の音が微小音程としての近傍でしか現れないのも、それが別の相貌由来であるからです。

鏡像音程として仰々しく列挙してしまうと、使い慣れぬ音脈を悉く用意してしまう事で従前の機能和声に則った体系が易々と斥けられるかの様に思えてしまい、その臆面もなく使用できるかの様な材料音にトンデモ感すら抱いてしまう人も少なくない事でしょう。こうした新たなる材料音をトンデモな音としてしか感じる事のできない理由は、音楽的素養に乏しく半音階社会というクロマティシズムが横行する音楽的社会に未熟であるからに過ぎません。

孰れにせよ下属音と下中音は上方倍音列とは異なる相貌から生じているのですから、別の相貌で他の音との因果関係が生ずるのは自明です。そこに下方倍音列が偶々有ると思えば好意的に解釈する事が可能でありましょう。

茲で、上方の属七の第5音を増音程へと変じた理由を演べる事にしましょう。この変じた音を下方の属七のルートから俯瞰して見た時、♮13thに相当する音となります。この♮13thを鏡像音程に還元した時、先の譜例からお判りになる様に、上下が逆さまとなった「13」の数字が示す音は♭3rdに相当する音を生ずる事になるのです。

つまり、本曲Cテーマ冒頭の「E♭7」上では♭9th相当のメロディが採られつつも、そこで「♭3rd」が併存する事で実質「♯9th」と同等の音を併存する事を意味し、同時に下方にある属和音の「♮3rd」も併存する事から、高次な半音違いの音組織が生ずるという事なのです。こうした状況を主旋律が複調を俯瞰している事で、ダブル・クロマティックな線運びが生じ、ドミナント7thコードで一元的なモード解釈では決して得られない音脈を易々と使える状況として旋律を形成しているという訳です。

というより属和音上で減八度相当の音が出現するという時点で、聴き手は複調を念頭に置いた聴き方を可能とする様に熟達してナンボではなかろうかと思う訳です。

YMOは奇しくも低年齢層にも受けていたにも拘らず、「1000 Knives」の様な高次な作品も許容する程にYMOに置いてきぼりを食わぬ様に食らいつき、その響きを甘受していたであろうと思います。その甘受がYMO独特のワン・アンド・オンリーである場合、他ではなかなか耳にしない響きであるでしょうから、自身の感覚の中で育む事が難しい特別な音になりかねません。

況してや器楽的素養を高めるに当たっても、手垢の付きまくったジャズ理論の語法すら適用できない埒外の音に対して耳を慣らすというのは到底難しい事でありましょう。これまでのジャズ語法が相当なほどに理論体系では自縄自縛としてしまい、複調すら視野に入れていなかった事をジャズ界隈は猛省すべきあり、そんな所に従前のジャズ理論を平然と乗り越えて近代の西洋音楽界隈の理論を駆使して巷間を賑わせるジェイコブ・コリアーの出現というのは、あらためて従前のジャズ体系を葬り去ったと思わせる位のインパクトがあり、理に適った表現には多くの人々を脱帽させた事でありましょう。

調の薫りが強い状況というのは楽曲の志向する響きが調的である訳で、態々そうした状況に於て鏡像音程の音脈をぶつけて使用するのは莫迦気た行為でありますが、調的な響きが希薄な状況で後続も予見しにくい状況であれば鏡像音程が齎す下方倍音列の音脈は宝の山と言えるでしょう。

今一度、先の鏡像音程のそれを見ていただければお判りになるでしょうが、元々はC7が基底にあった事を思えば、短九度違いのD♭7を経ての鏡像は「E♭△7(+5)add 13+」という様な和音をも内含している事となるのです。即ち「13+」というのは増十三度という訳ですから単音程に還元・転回すれば増六度となる訳です。増三和音に長七度と増十三度が加わるという、パッと見では異名同音としての短七と長七に相当する音程が併存している響きをも呼び込むという訳です。

ホールズワースは顕著にこうした音脈を使うので、マイナー・コード上なのにメジャー3rd相当の音が現れたりするのもミラー・ハーモニーが視野に入っているからです。他にもウォルター・ベッカーもこうした音脈使用を得意としていたアーティストの1人でありましたし、デイヴ・スチュワート、ウェイン・ショーター、スタンリー・カウエルなど枚挙に遑がありません。

加えて彼らの特徴的なのは本位四度の使い方と、それを起因材料として複調と鏡像を呼び込むというのが顕著です。私の耳もそうした響きを偏愛する様にして拾い上げる「嗅覚」が強化されているのでしょう。無論、坂本龍一の「1000 Knives」にも同様の薫りを存分に感ずるのは言うまでもありません。

こうして短九度違いの属七のポリコードとその鏡像音程を見て来ましたが、基底の和音から見て増十一度相当の音は孰れの音脈にも生じません。然し乍ら本曲Cテーマ冒頭「E♭7(♯11)」というコードにある様に、♯11th音は使用されているのです。はてさて、♯11thの音脈とやらはどういう因果関係にあるのか!? とあらためて疑問を抱いていただくと、私が当初「♯11th音を省略した上で複調を想起してほしい」と述べていた理由が次に示す事でお判りいただけるかと思います。

♯11th音は基底の和音に対してアヴォイドを作らぬ様にして「上方倍音列に靡いた」音脈であります。因みに、この音に相当する脈というのは「D♭7(+5)」の上方に仮想的に想起する短九度違いの属七(E♭♭7=D7)をあらためて形成する事と同時に、「C7」の短九度下方に想起する属七(B7)のいずれからも導く事のできる音脈であるのです。

例えば「D7」の和音構成音である第3音 [fis] は基底のCから見た三全音に相当する音でありますし、同様に「B7」の第5音 [fis] もまた基底のCから見た三全音に相当する音として現れるのであり、たったひとつの属七を新たに加えただけではなく「短九度の連鎖」で生じさせる事によりその「隣接的」な因果関係でいくらでも導く事のできる因果関係なのであります。

調的な連鎖が五度圏にあるとすれば、無調の連鎖は三全音か短二度 or 短九度の連鎖で導く事が可能であるのは明白であります。三全音の連鎖は三全音の複音程化(=九全音、十五全音など)、三全音かオクターヴの連鎖となるのですが、三全音が複音程化した時の音程分割では、単なる半音階ではなく微分音が視野に入る中立音程もが視野に入って来る事にもなり、「1000 Knives」は結果的にこの微分音となる音脈も鏡像音程化で用いられており、これも追って後述します。

加えて、短九度の連鎖によって更には上方に「D7」下方には「B7」を見立て、それぞれの和音構成音の第3音と第5音のふたつによって万力の様に上からも下からも三度音程と五度音程との牽引力を頼りにしているという事は、音律が5度および3度音程のいずれをも重要視した事で結果的に不協和の度合いが薄まり(協和の度合いも同様に薄まるが)、均齊化が図られ半音階社会が強化されて来た歴史を思えば、こうした短九度違いの因果関係は決して偶然でも私の詭弁なのでもなく必然である事の証明でもあるのです。

これらの件を勘案すれば、Cテーマの冒頭が「E♭7(♯11)」であり乍らも主旋律がよもや「埒外」の音でダブル・クロマティックを生じさせているのがお判りでありましょう。単なる経過音的なダブル・クロマティックで無い事もあらためて理解されたい所です。

Cテーマ2小節目の「E♭aug(on D♭)」でもコードでは属和音であるかどうかを示しておりませんが、矢張り同様に短九度違いの音脈は視野に入れて然るべき状況であります。故に主旋律の同小節1拍目の [eses] (=E♭♭)として仰々しく重変記号を充てているのもこうした背景を考慮しての事なのです。

Cテーマ3小節目の「F7(♭13)」でも同様に、短九度違いのコードを想起します。それによって1小節目同様の音形が変形(フィギュレーション)としてあらためてダブル・クロマティックのフレーズが発生するという訳です。

これら1・3小節目の各4拍目で生ずるダブル・クロマティックの部分を、私はYouTube初稿時は間違って制作してしまった譜例およびデモを披露してしまっており、半日ほど経過してから自分の過ちに漸く気付いたという失態を晒してしまったのはお恥ずかしい限り(嗤)。今はもう既に修正して再アップロード済みですので問題ありません。

扨て本題に戻り、Cテーマ4小節目「D♭5-(on E♭)」というのは、D♭音をルートとする硬減三和音の2度ベースという事を示している物です。硬減三和音は「Root・Maj 3rd・dim 5th」という物です。それに対しての2度ベースという事なのですが、このコードでも同様に短九度違いのコード(E♭♭=D何某)を想起する事になるので、主旋律に [fes] が生ずるのもこうした因果関係による物と考える事ができます。

Cテーマ5小節目でのコード「C♭△/B♭7(on D♭)というのは、下方に備わるB♭7での「みなし♯9th」の異名同音である [des] が下部付加音としてのベースを奏しつつ、上方のコードは「C♭△」という、下方との短九度違いとなるコードを明示しています。明示はしていても、コードのヴォイシングとしてはそれらのポリコードの断片に過ぎず、コードで表される和音構成音の全てをヴォイシングとして奏している訳ではありません。

然し乍らポリコードとして茲まで明示している理由は、モード想起を一元的に捉える事が不可能であるという事を喚起するものである為です。

それならばCテーマの1〜4小節目もポリコード表記をすれば良かったのではなかろうか!? と思われるかもしれませんが、背景のコードがポリコードを示さずとも簡便的に表記しうる状況であるので避けたという訳です。

Cテーマ6小節目の「A♭△7/G♭7」は、上下各コードのルートさえ見ればそれぞれが短九度違いではあるものの、上方の和音が属七ではなくメジャー7thコードである事が明示されているので実際には短九度違いに依る調域ではなくなるという事を示している訳です。「A♭△7」で想起するモードは確定には至りません。A♭アイオニアンおよびA♭リディアンのいずれをも示唆している両義的な状況ではあります。

この和声的状況でも更なる材料音として欲張るならば [des] よりも [d] を選択してA♭リディアンを想起した方が良いのでありますが、背景のコードは [des] を奏している状況である為フレージングとしては巧く活用せねばならない状況ではあるものの、孰れにしてもこの主旋律を遵守するだけで済ますのであればA♭アイオニアンおよびA♭リディアンは確定までには至らない状況であり、A♭リディアンとして想起するならばポリコードとしての調域関係は「E♭/D♭」という長九度違いの調域に推移している事となる為、あらためて注意が必要です。A♭△7の調所属は「Key=E♭」であり、G♭7の調所属は「Key=D♭」という意味です。

Cテーマ7小節目の「B7(13)」はコード表記こそ平易でありますが、フレージングされる主旋律のそれは多様であり、茲でも短九度違いの調域のメジャー・コードは想起しておく必要があります。

主旋律の線運びとしてはBリディアン・オーギュメンテッドを想起しつつ、短九度違いの調域(C△)が引き連れるであろう [e] を異名同音として2拍目に [disis](D♯♯)として [eis] の仮設刺繍音的に現れるのはそうした因果関係に依る物です。こうした重嬰音が出現したかと思いきや直後の3拍目では [d] という、B7(13)上から見た♯9th相当の音が用いられている所に本曲の非凡な音の選択をあらためて思い知る事ができます。

Cテーマ8小節目でのG7(♭9)ではコード表記として短九度を備えているので短九度違いの調域の属七和音を想起(A♭7)する事でコモン・トーン(共通音)ともなり判りやすくなっておりますが、それと反する様に主旋律で出現する [dis] と [cis] は、背景のコード構成音とは異なる音となっているので注意が必要です。

ここで生ずる「G7(♭9)」は、「Key=F♯」の♭Ⅱ度として想起して欲しいのです。ですのでその上方に想起する「A♭7」の調所属は「Key=D♭」となるので調域関係は単純な短九度違いなのではなく実際には増三度調域の関係であるとするのが私の見立てであります。増三度調域の関係は後の微分音出現に於て非常に重要な調域関係である為、この様に想起するのであります。

同小節2拍目の [disis] は異名同音としてはA♭7の5th音= [es] として認識しうるものです。同様に直後の3拍目 [cis] も異名同音的な [des] であり、A♭7の本位四度に相当する因果関係を持っています。

とはいえ、それらの2音を上方のA♭7に靡いて [es] および [des] として表さない理由は、背景のコードG7(♭9)上から見たコモン・トーンとしてのオルタード・テンションで表す事が出来るのが [cis] のみであり、譜面上の [dis] は「Key=F♯」に由来する本位六度を示唆する為の表記というのがその理由なのです。増三度調域関係については後述します。

Cテーマ9小節のA♭7は非常に平易な感すらありますが、本位十一度を備えており同小節3拍目では「♭10th」としての [ces] が奏されるので矢張り一筋縄ではいきません。この小節でも短九度違いとしての「B♭♭7≒A7」を想起していても良いので [ces] は [his] というB♯で表しても良いのですが、A♭7として記しているくせに本位四度を和声的に持つ状況として表しているのは、A♭7こそが調所属としては「Key=G」の♭Ⅱ度である事による、ト調の調域の減五度= [des] というD♭を和声的に奏でているも、これは「A♭7」の本位四度とは見る事は出来ても別の調域由来からのマトリクスに抜粋した付加音と見做している為コード構成音には組み入れなかったのです。そういう状況から調域関係としては短九度違いなのではなく「Key=G と Key=D」の五度違いであるのが正確なのです。

そこで生ずる [ces] =「C♭」はKey=Gから見た減四度としての音でもあり、A♭7というコードから見た♯9th相当の異名同音がコモン・トーンとして作用しており、この減四度も又、後に登場する微分音出現の為の牽引力となる為のきっかけになる音なのでもあります。

Cテーマ10小節目はコードしての表記ではありません。下声部の「F♭」は、原調(Key=Cm)の平行長調(Key=E♭)への下行導音を採る異度由来の♭Ⅱ度として記す必要がある為の配慮に依るものです。

同小節上声部の「MTL #2」は、メシアンの移調の限られた旋法第2番の物で、一般的にはコンビネーション・オブ・ディミニッシュ・スケール、通俗的には「コンディミ」で知られる物ですが、私としては「コンディミ」という名称は使いたくないのが本音でありまして、この手のスケールはメシアンのMTL何某として呼ぶのが正当であると思います。

また、このMTL #2のモーダル・トニックとしては [a] を基準としており、主旋律が開始される [c] を規準とした物ではありません。このA MTL #2が結句する♮E音が、下声部の「F♭」音とが異名同音的に1つの音として収斂し平行長調主和音へと進行するという訳です。譜例動画として制作しなかったBテーマが平行長調を匂わせる部分(原曲は「E♭△7」のコードがBテーマの冒頭)という事となります。

実はこの「MTL #2/F♭」を生じている譜例動画の箇所は原曲の和声的状況を正確に表してはおりません。原曲では和声的に更に、下から [fis・h・e](F♯・B♮・E)という四度和音(クォータル・ハーモニー)がこれらの主旋律とベースに付加されておりますが、私の譜例動画ではそのクォータル・ハーモニーを割愛したという訳です。譜例動画では和声感を空虚にした方が際立ったが故の試みであると共に、クォータル・ハーモニー上のMTL #2がベースのF♭音に加わると愈々コード表記を難しくしてしまう事もあり和声的状況を回避したというのも大きな理由です。

更に言えば、[fis・h・e] という四度和音の構成音の3音は、それらが総じて主旋律のMTL #2の音組織を満たしているという訳でもないのは注意すべき点であります。「A MTL #2」に於て [fis・e] は内含するも [h] だけは音階外の音なのです。この音階外としての [h] は実際にはベースが奏する下声部の [fes] の調域に随伴する完全五度 [ces] が異名同音としてクォータル・ハーモニーを紡いでいるという関係に基づくものだと私は解釈しております。背景に備わるクォータル・ハーモニーは主旋律の為だけでもベースの為だけでもない、両者を紡ぐ為の折衷だと理解におよべば音階外となる音の出現にも合点が行くかと思います。注意すべきは、複調を視野に入れた前提として捉えないと理解に及ばず閉塞してしまいかねないという事です。

クォータル・ハーモニーのコード表記についてはリック・ビアト氏の『The Beato Book』に詳しいのですが、完全四度等音程に依る3音のコードは「Q」というコード・サフィックスが充てられ、先のクォータル・ハーモニーは「F♯Q」と表されるべきでしょう。或いは下部不和音「F♭」に配慮して異名同音的に「G♭Q」とするのも考えうる表記手段の一つでもあります。

そうしたビアト流クォータル・ハーモニー「F♯Q」の第1転回形は「Bsus4」となり、第2転回形が「Esus2」という風にもなる訳でして、和音転回によってコード・サフィックスが変化するというこれらの表記は非常に熟慮された新たなる体系であると思います。

そうして譜例動画はブリッジ部へと進みますが、このブリッジ部は原曲冒頭の顕著な四度和音=クォータル・ハーモニーを示す物ですが、この四度和音は四声である為、ビアト流クォータル・ハーモニー表記に対して下部付加音を付与する必要が生ずるので、ブリッジ1小節目の最初のコードは「BQ/F」という風に表しているのであります。

同様にクォータル・ハーモニーがパラレル・モーションとなっている為後続は「CQ/G」となり、2小節目3拍目が「GQ/D」同小節4拍目が「AQ/E」と表される事になる訳です。

ブリッジ3小節目冒頭が「B♭Q/F」後続が「CQ/G」となり、同小節4拍目は「D♭△7(13)」で4小節目に掛留となります。尚、「D♭△7(13)」のヴォイシング状況を正確に反映するならば「D♭△7(13)omit 5」こそが正確な表記です。

後続4小節のリピートは7小節目4拍目で生ずるコードが変わるのですが、これは「B69(♭5)」とする方が最もしっくり来るのではなかろうかと思い、他ではまず遭遇する事のないコード表記としました。私としてはこれが最も理に適った表記であろうと信じて已みません。

扨て、Cテーマとブリッジ部のパッド系の音でバックのコードを奏する音色は12EDOと純正完全十二度19等分平均律(19EDT)という異なる音律での和音として混ぜています。

因みに19EDTが意味するのは ’19 tone equal division of tritave’ という事である為、純正完全十二度=完全八度+純正完全五度(トリターヴ)を19等分した音律という事になります。

尚、12EDOは ’12 tone equal division of octave’ であるので12EDOの完全十二度も半音階の最小音梯数としては19音になるのですが、19EDTと較べて僅かに単位音梯サイズが異なるというのが特徴であり、19EDTの音の中心の採り方に依っては純正完全十二度という1つの範囲の最高音と最低音は±3スキスマ(≒6セント未満)ほど12EDOでの完全十二度とは異なる物になります。

ボーレン・ピアース音階(BPスケールとも)が標榜しているトリターヴとは「純正完全十二度」の事であります。別名 ‘Over tonal fifth’ とも呼び、こちらは純正完全十二度限定の呼称ではありません。

この機会に附言しておくと、ボーレン・ピアース音階は純正完全十二度を13分割した音律で生ずる各音(フォニック)を音階に置換しているので、音律と音階が併存して語られますがボーレン・ピアース音律およびボーレン・ピアース音階という呼称はいずれも同じ物を差し誤りではありません。この音律および音階は「不等分」に分割されている物であり、等分平均律という訳ではありません。

(※現在のボーレン・ピアース音階・音階は、不等分平均律の他に等分平均律のものも多く用いられる様になっており、前掲の《等分平均律という訳ではありません》という言葉はあくまで、初期のボーレン・ピアース音階の事を意味しております.)

ですので、CMI V上で「3^(1/13)」と設定しても、ボーレン・ピアース音律に極めて近似する音律を設定する事になり、厳密な意味では真のボーレン・ピアース音律を得ているのではないので、その辺りは誤解なきようご理解のほどを。

そうした近似的な状況でも私は「BPスケール」と同様にSNSなどでも語っている時もありますので、その辺りだけ注意を払っていただければ幸いです。私としては、BPスケールそのものをそこまで厳格に取扱う必要性は無い(多くの器楽的状況がBPスケールの「理想的」な設計を単なる思弁としてしまう事に遭遇する)ので、厳格に取り扱っていないのです。

前述のトリターヴという音程は元来オイラーが発見した協和度が高い音程比なのであり、それは《隣接する整数比 [2:3] の音程比とは別の [1:3] の音程比の方がビートが少ない=更に協和度が高い》という事に起因する現象を援用する物であり、従前の体系(協和を標榜する)を利用しつつ伝統の異化という新たなるカルチャーとして具現化する物です。

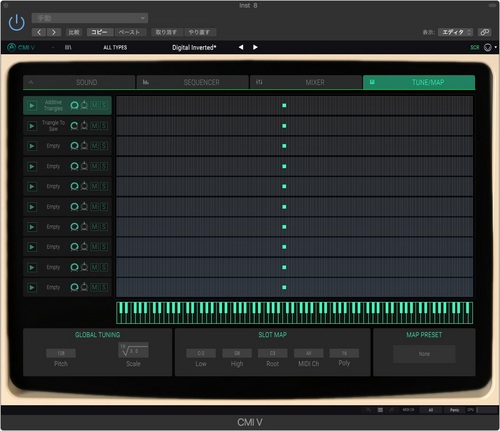

純然たる純正音程を狙うのであるのならば他の音律と混ぜるべきではないでしょうが、私としては異なる音律体系と混ぜる事でのデチューン効果を狙っての事なので、下記の画像が示すArturia CMI Vの音律設定にて「3^(1/19)」と設定しているのは19EDTである事を示す設定例でもあります。

扨て、今回の譜例動画を制作するきっかけとなったのは、Eventideが2020年9月に無料頒布するモノフォニック・シンセ音源「Pendulate」を使用していたら思いの外リード音やシンセ・ベースの音に使える独特のキャラクターを備えており、このキャラクターを活かしたまま「1000 Knives」を弾き乍ら音色エディットを施していた事に起因するものであり、このままデモを作った方が良かろうという事で譜例動画アップロードへと至った訳です。

PendulateはCテーマとシンセ・ソロでのベース音および譜例動画全てのシンセ・リード音で使用しております。唯、Pendulateはモノ音源ですのでシンセ・ソロ部の最後の重音はトップ・ノートのみ使用しておりシンセ・ソロ部のリード音はPendulateの他にArturia Prophet VSを混ぜております。当時を勘案すればProphet 5が適切な選択であろうかと思いますが、あの滑らかな感じが丁度最後の重音でフィルターを開いた時の音の感じはProphet VSを用いた方が良かった為用いたという訳です。

そうして譜例動画最後の4小節は、「1000 Knives」中盤のギターを模したシンセ・ソロの最後の4小節を抜粋したものとなっております。

このシンセ・ソロ最大の醍醐味は、微分音を顕著に用いている所にあります。この微分音は、ギタリストがチョーキングやアーミングを施す際に平均律では割り切れない中庸の音が生ずる状況での微小音程の事ではなく、明示的に微分音を生じさせて音高を制御するプレイの実際が見て取れるという意味なのです。

原曲の使用シンセはおそらくポリ・モジュレーションを効かせたProphet 5でありましょう。アルバム『BGM』リリースの前年にリリースされた坂本龍一のソロ・アルバム『B-2 UNIT』のライナーノーツに依れば、『B-2 UNIT』録音直前にProphet 10を入手してそれを用いたという風に書かれているのでProphet 10の可能性もありますが、それらの機種の違いが音色面にて大きな差異があるとは思えないので機種を特定するのは瑣末事であり特に必要なかろうかと思います。

私が抱える疑問は『B-2 UNIT』時代から抱いているのですが、坂本龍一は明らかに『B-2 UNIT』と『BGM』の両アルバムに於て明示的に微分音を使用しております。その微分音も単にピッチ・ベンド・ホイールを弄っただけの様な物とは異なり、任意の音梯数を狙った微分音を統御している様な微分音の使用になっているのが顕著なのです。

通常、当時のアナログ・シンセのオクターヴ制御は電圧の量に起因するのであり、1オクターヴ上がると電圧が1V増すという風に、制御方法は大別して2種類あった様ですが電圧量が音高に起因する設計だったのです。そういう事から私の推測としては、2オクターヴ上がって電圧が1V上がるかの様な改造もしくはパッチングを施していたのではなかろうかと思うほど「1000 Knives」でのシンセ・ソロは二十四等分平均律(24EDO)で律されたと思われる音使いを「クッキリ」と聴く事ができるので、私はピッチ・ベンド・ホイールの操作でこれほどの微分音を制御するのは人間業では不可能と思える事からこうした推測を立てているという訳です。

それほど細かなピッチを制御していると思われる箇所は後述しますが、本曲のシンセ・ソロ部分はオリジナルとは異なりメジャー・ブルース化させた進行を伴うので、「Ⅰm」としていた主和音は「Ⅰ△」に移旋させたアプローチを採るのが特徴的なので、メジャー3rd音を生ずるというのが顕著であります。

オリジナルの方のシンセ・ソロ冒頭1小節目で生ずる♮3rd音である [e] は、平均律よりも僅かに高いピタゴリアン長三度(408セント)辺りを標榜しており、明澄感溢れる長三度の響きを際立たせる様にしております。

処が本曲のシンセ・ソロの後続は、このピタゴリアン長三度とは別に純正長三度(386セント)と平均律長三度(400)セントも使い分けているのですから畏れ入るばかりです。

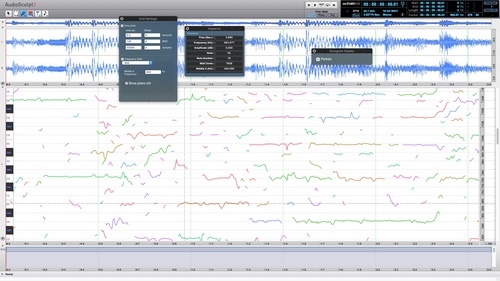

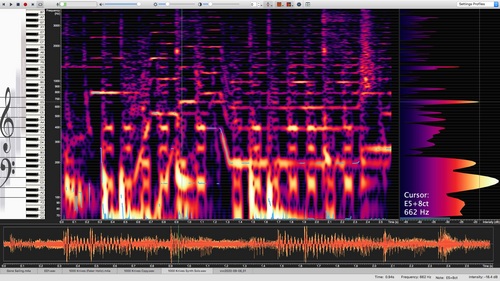

とりあえず、オリジナルのシンセ・ソロ冒頭のピタゴリアン長三度をIRCAMのAudioSculptにて分析させると下記の様な画像の十字カーソル部が示す様なパーシャル(=部分音)のカーブとして確認する事ができます。

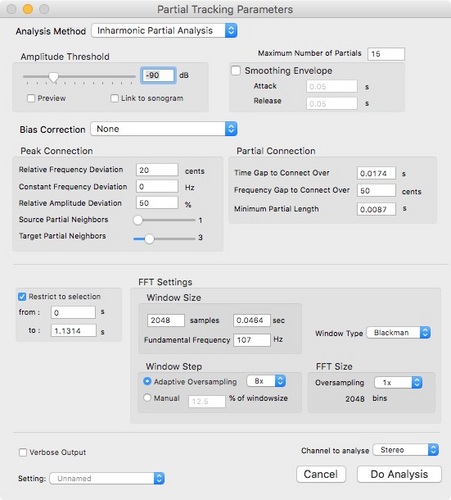

ピアノロールが示す「E5」相当の顕著な部分となるピッチがピタゴリアン長三度の近傍となっている事がお判りだと思いますが、AudioSculptで部分音検出具合は設定によって精度はかなり変化します。私は次の画像の様に、AudioSculptでの ‘Partial Tracking Parameters(パーシャル・トラッキング・パラメーター)’ での ‘Amplitute Threshold’ を「-90dB」に設定した上で ‘Fundamental Frequency’ はデフォルトの「107Hz」にして分析させた結果が先のパーシャル分布という訳です。もっと低域にあるベース音だとかをも拾わせる場合は「40Hz」や「27Hz」辺りを下限に設定すれば、より広範に亙って分析が可能となるという訳です。

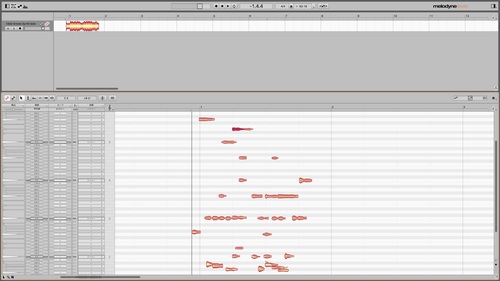

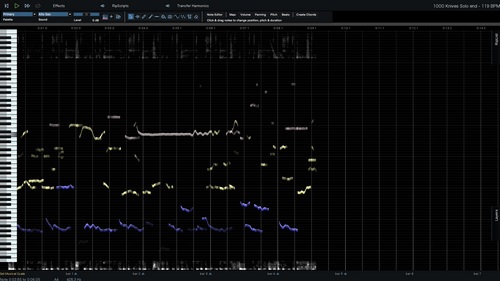

先のピタゴリアン長三度の部分をMelodyneで分析させた結果が下記の画像となります。部分音を赤くハイライトさせているのでお分かりかと思いますが、矢張り音高は「+9ct」としてピタゴリアン長三度の近傍として分析されております。

同様に、VoceVista Videoに分析させても「E5 +8ct」という風に検出されているのが下記の画像から明白に判ります。

通常、微小音梯のニュアンスをきっちりと知覚して身に付けようとしない限り、大半の「協和感」の捉え方としては、完全五度を手掛かりにしてその協和感の関連性で手繰り寄せる物です。つまり「長三度」という音程は、それが純正長三度であろうが平均律長三度であろうがピタゴリアン長三度であろうが、多くの場合は純正完全五度の累積を手掛かりにする物であるという意味です。

純正完全五度は「約702セント」ですので、これを4回累積した時の十七度音程を単音程に還元・転回した時は「408セント」を生ずる訳です。これらの累積の過程で純正完全五度を保っているのであれば「408セント(※約408セント)」というピタゴリアン長三度も「純正音程」として括られる音程です。然し乍ら混同してはならない点は「純正長三度」ではないという事です。

純正長三度とは純正律という音律で生ずる長三度の事であり、これも純正音程のひとつではありますがピタゴリアン長三度の純正音程とは全く異なる物です。概ね「低すぎる」長三度として耳に響く事でありましょう。

純正律ではない純正音程を取り扱う音律や音高の操作で用いられた体系を「純正調」として呼称が微妙に異なるのはこうした背景があっての事でもあるのですが、こうした重要な前提を知らない輩が自身の言葉の重し付けの為に何の区別もなく「純正律」や「純正調」などと無責任に使っていたりするので、これらの言葉を耳にした時は注意深く察するべきでありましょう。純正長三度については後ほど現れるのであらためて詳述します。

それでは譜例動画の方に話題を移す事にしましょう。譜例動画のシンセ・ソロ部は原曲のソロ開始より13小節目からの計4小節を抜粋したものとなります。コード表記を与えていないのはコード感が希薄であり、ベース・パートだけがコードのルートを示唆している状況に過ぎないからであります。

それではシンセ・ソロ13小節目から順に語りますが、同小節1・2拍目でのパワー4度での重音は「ポルタメント」としておりますが、実際には鍵盤を滑らす様に奏するのではなくピッチ・ベンドで対処して構わないでしょう。

同小節3拍目拍頭は32分音符という速い音価でオクターヴの跳躍が現れます。これら2音に架かるスラーが意味するのはポルタメントです。シンセサイザー側のポルタメントという意味です。以降、異度間に架かるスラーはシンセ側のポルタメントに起因するという音高変化を示しているのですが、破線スラーもその後現れるので逐次説明する事とします。

同小節3拍目の拍節構造は32分音符のパルスでの [2:3:3] 構造を示しています。そうした拍節構造を明確化させる為、ソロ部分での譜例での連桁は敢えて連桁を分断しております。

同小節3拍目の [es] から4拍目拍頭 [c] までスラーが掛かり、4拍目拍頭からは破線スラーに変化します。破線スラーで括られる音は各ポルタメント間を「ざっくり」と採ってある程度音価もラフに採って構わないという風にプレイしてほしいという意図の表れであります。

シンセサイザーに実装されるポルタメントというのはポリフォニックで実現するものとモノフォニック限定の物とがありますが、その下位レベルの機能として2通りの種類(モード)があります。例えばローランド社の定義する2通りのポルタメントというのは「TIME」と「RATE」があります。

ポルタメント・モードの「TIME」は、音程幅が広い/狭いに拘らず、任意に設定した時間でポルタメントが推移するというモードです。つまり、音程が広ければ広いほど設定した時間内での変化量が大きくなるので非常に大胆な音程跳躍として耳に届くのです。

例えばUKの1st同名アルバム収録「Nevermore」でのエディ・ジョブソンの奏するヤマハCS-80のポリフォニック・ポルタメントはこれと同様の設定で得られる効果(CS-80ではポルタメントの絶対時間のみで調整)であり、下記動画の埋め込み当該部分で「ギッチョングチョン、グシュングシュングシュン!」と言わんばかりの広い音程差であっても音程に拘らずポルタメント推移が固定である為、音程の広い方が大胆な音高変化となるという意味がお判りいただけるかと思います。

他方、ポルタメント・モードの「RATE」は任意に設定した時間が音程差が広い程増えて行くので、広い音程ほどポルタメント推移が遅くなるという訳です。

これらのポルタメント・モードの内「TIME」の設定をしつつ、実際のポルタメントとして変化する時間を短めに設定したポルタメントに於てテヌートの意識を強めて離鍵を遅くすれば、ポルタメントはより深く効果が現れます。つまり、破線スラーの過程での各音はポルタメント感を強く出る様に離鍵を遅めにテヌートで弾けば、各音を推移するポルタメントはより強く現れるので意識してほしいという喚起の為に用いているのです。

無論、通常のスラーで表しているという状況に於てもポルタメントが現れて欲しいのですが、推移がそれほど派手にならぬ様にしてほしいという事であり、これはシンセサイザーに慣れていただいてから実感してもらうしかありません。

扨て、同小節4拍目ではDセスクイフラットとAセスクイシャープという風に順に微分音が現れます。各音の上方に振った数字は幹音からのセント量です。DセスクイフラットはD♮よりも150セント低く、AセスクイシャープはA♮よりも150セント高いという意味となります。

シンセ・ソロ14小節目1拍目でも1単位八分音に相当するBセミフラットセミトーンが生じておりますが、幹音 [h] より25セント低いという意味であり、同小節2拍目まで生じているスラーも従前の通りのポルタメントです。

同小節3拍目の2つの [e] は、純正長三度で採っていただきたい音です。つまり先述した様に、ピタゴリアン長三度や平均律長三度よりも低い音として採っていただきたい音であります。とはいえこの純正長三度は、和音の響きの明澄感を高める為の純正音程を狙った物ではありません。仮に茲で純正長三度として「三度だけ」の明澄度を高めたとしても、音階上のⅢ度に過ぎずベースを聴けば「B♭△」を薫らせる状況である為、B♭からすれば「低めの増四度」を狙っているに過ぎません。

更に、この箇所に「主和音」を充てると強弁して純正長三度に加えて和声的に五度の [g] を加えたとしても、その五度は平均律完全五度で鳴らされる筈ですから、和音の明澄度は画餅に帰するだけの罄しい努力に過ぎず、仮に和声的に純正完全五度の [g] を加えたとしてもそれほどの明澄度の効果は無いでありましょう。

私が他のCテーマとブリッジ部では平均律と19EDTとの折衷でデチューンを得ていた事を思えば、和声的な純正律とやらはそれほどの効果を生まないと断じている事もあり、原曲と同様、シンセ・ソロ部での希薄なハーモニーのそれに倣って「対比」を作ってコントラストを楽しんでいる訳です。

ハーモニーが希薄な場所での純正長三度が生む「対比」とは、不等分な旋律線であり、いびつな横の音程を生ずる事が強烈なコントラストとなって際立つ訳です。

坂本龍一が企図する純正律は概して、和音としての純正な響きを欲するよりも純正律が持つ各音程の不等分である窳(いびつ)な音階を欲する事が後年に於ける他のシーンでも見受けられたりするので、此処での純正長三度も不等な状況を演出する為に狙った微小音程であると私は解釈しております。

扨て、同小節4拍目では本曲で最も顕著な微分音であるAセミフラットが出現します。これを微分音として捉えていない人が非常に多いのは判りきっている事ではありますが、多くの人は微分音そのものに慣れていないので、知覚の側である脳が補正をかけてしまっているのも要因のひとつであろうかと思います。但し、サザエさんのオープニング曲の終盤に微妙な転調を生ずる事を知覚していれば、こうした微小音程は確実に聴き取れる筈です。

因みにこのAセミフラットは長く掛留しますが、その過程では非常に細かく浅いビブラートを伴わせ乍ら後続の微分音のポルタメントが施されているという事を表しております。

15小節目はもとより16小節目1拍目の弱勢までAセミフラットからのポルタメントは継続しているという事でありますが、15小節目2〜4拍目で現れる微分音は、表記の上で初出となる音高のみ幹音からの音程差をセント数で上部に振っております。初出でない音は振られていないので注意が必要でありますが、多くの場合これらは二十四等分平均律(24EDO)を標榜する音使いなのであり、これらの四分音相当の微分音がここまで整律された状況で表現されている実際を見れば、これらがピッチ・ベンド・ホイールで統御できるとは到底思えません。先述にも取り上げたのはこういう事であります。

仮に24EDOとして弾く事が可能となる様な、2オクターヴで1ボルト電圧が上がる様な細工を施せば、鍵盤を弾き乍ら僅かにピッチ・ベンド・ホイールを動かす事で、過程で生じている四分音以外の八分音や純正長三度を出す事は可能でありましょう。兎にも角にもそれくらい正確な推移なのであります。

無論、この過程で生じている各音を、ピッチ・ベンド・データで矩形を描く様にしてキッカリとした音高変化を遂げる必要はないのです。あくまでも各音はシンセ側のポルタメントで「面取り」されるかの様に少しは丸め込まれるのでありますが、丸め込みが極端すぎて音程変化すら僅かに残る程に均されている訳ではありません。

私は今回、この当該箇所(Aセミフラットの掛留部)をIRCAMのTS2を用いて採譜しました。あまりに遅く再生してしまえばTS2とてトラッキングに音を上げて再生音が崩れてしまいますが、和声的に希薄な状況がトラッキングには非常に好都合であったのか綺麗に再生音が維持され過程の僅かな音高変化を逐一拾う事が可能となりました。

15小節目4拍目の最後のシンコペーションも純正長三度であります。そうして16小節目1拍目ではあらためてAセミシャープの微分音を生じて弱勢以降2拍目拍頭まで1オクターヴ高く移高されて、今度は平均律長三度の [e] がアウフタクト的に現れ3音に依る重音で〆る、という事になる訳です。重音が不等四度という所にもあらためて凝っているなと感じさせられます。

その最後の重音はモノフォニック音源では再現不可能なので、重音の下二声は先述の通りProphet VSが下支えしているという訳です。

また、シンセ・ソロでのリード音に使用しているPendulateとProphet VSには双方ともLogic内蔵のフェイズ・ディストーションを噛ませており、フィルターはかなり閉じ気味で演奏しております。そしてこの最後の重音部のみフィルターを開いているという訳です。

こうして楽曲解説をして参りましたが、私個人としては最も注目していただきたいのはAセミフラットという顕著な微分音使用の所であります。私の知る限りでもYMO作品の中で最も顕著に微分音を耳にする事が出来るのは本曲くらいではなかろうか!? と思います。

まあ、磁性紀のイントロのゆったりとしたピッチ・モジュレーションの中庸部や、それこそLOOMの無限音階の中庸部を抜粋すればそれとて平均律を逸れた音ではあるものの、顕著な微分音という形容とは又異なるでしょう。何故なら、漸次音高変化までを微分音として括ってしまえばキリがないからであります。

そういう意味でも大胆なAセミフラットの出現というのは、主音から上方にある中立三度(350セント)の鏡像音程という音脈なのでもあります。これは、上方の350セントは「ブルー三度」でもある真のブルーノートのひとつであり、その鏡像音程を用いているという事でもあるのです。

加えて、Aセミフラットという音は主音から上方に850セントの所に位置する音でありまして、これは完全十一度を2等分して得られる音脈だという事もあらためて気付いていただきたい所です。

つまり、冒頭から触れていた属和音上の「本位十一度」は、微分音を成立させる為の分水嶺として重要な存在だという事を意味していた表現(完全十一度=完全八度+完全四度=1200+500=1700セントという複音程。この複音程を等音程分割で2等分すると1700÷2=850セントという音脈を得るという意)なのであり、それを半音高く変じて♯11thとして変じただけでは分水嶺が逃げて行ってしまう音脈という風にもなるのです。

確かに、上方倍音列の11次自然倍音は12EDOでの♯11thに相当するも四分音ほど「低め」の音を感覚的に「均して」用いる事が多いです。

然し乍ら四分音という音脈は必ずしも上方倍音列に立脚した物ではなく、アリストクセノスの時代から「音程分割」に依り四分音はおろか四分音よりも狭い微分音すら取り扱っていたのであります。

そうした音程分割がミクロ的解釈であるとすれば、純正完全五度の累積でピタゴラス・コンマを生じて、それを「丸め込んだ」のが平均律社会をマクロな世界観だと形容するならば、ミクロ/マクロの双方とも音程分割という操作が音程形成(材料音としての)に必要なものであると考えれば、上方倍音列ばかりに拘泥せずとも音程分割の方でもシンプルに微分音(四分音含)にアクセスできるという事ももっと知られていい操作であると思います。

そもそもこうした音程分割はギリシャ時代でのアリストクセノスのハルモニア原論はもとよりアーヴ・ウィルソンも論じている概念なのであり、あらためて注目されるべき体系であろうかと私はつくづく感じます。

1981年にリリースされたアルバム『BGM』の中に、こうした智慧が存在していた事にあらためて坂本龍一の音楽的素養の深さに畏怖の念を抱かざるを得ません。

奇しくもマイケル・ブレッカーは十五全音(3000セント)の4等分=750セントとなる不完全五度の近傍に微分音を生じさせた実例があります。マイク・マイニエリの楽曲「I’m Sorry」でのプレイがその最たる物で、本ブログ左の欄にあるブログ内検索をかけていただければ当該記事に当たる事が可能です。

加えて「増三度」について説明しておきますが、増三度は12EDO基準で見れば完全四度と同サイズの音程ではありますが、24EDOを視野に入れた場合には「450セント」というサイズで見る事が可能な物となります。

この450セントという音程は単音程の音楽的社会システムから突如生まれてくる音脈ではなく、複音程を視野に入れた時の音程分割に依って得られる音脈であります。

そこで「1800セント」というサイズを念頭に置く事にしましょう。1200セントが1オクターヴであるのですから1200+600セント=1800セントという事になり、1オクターヴ+三全音というのが真相であり、これは九全音というサイズであります。

この九全音を4等分に分割した時に450セントというサイズの音脈の因果関係が見えて来るという訳です。

12EDOの世界でも減七和音が多用される様になったのは半音階社会への萌芽でもあり、三全音が2等分された事に依る因果関係とも見れますし、全音音階(ホールトーン・スケール)が生じたのも三全音の3等分という状況を見る事が出来ます。

純正完全五度音程のサイズを「Ⅴ」と見た場合、ふたつの完全五度を累積した長九度音程は「2Ⅴ」」と表す事ができます。そうすると「12Ⅴ」はピタゴラス・コンマを生じ、オクターヴ回帰せずに余剰分を生じてしまう。この余剰分を縮めて平均化したのが平均律であります。

平均律で得られる半音階というのは結局の所「(12Ⅴ - 1ピタゴラスコンマ)÷ 12」という「音程分割」なのであります。

即ち、他の複音程というのも音程分割の起因材料として用いる事は可能であり、それが12EDOでの半音階社会の骨頂の姿である「三全音」と、不協和の骨頂でもある「短二度」を複音程化しての「短九度」との双方の因果関係を互いに強化させて結びつけるのが「1000 Knives」のCテーマであると考えれば、Cテーマ結句部分の「増三度調域」関係は、24EDOという微分音を視野に入れた因果関係の為の提示であると解釈する事が可能となる訳です。

何故なら、[a] をモーダル・トニックとして措いた「A MTL #2」と下声部 [fes] =「F♭」との互いの関係も増三度であり、これは後の24EDOという微分音をスムーズに聴かせる為の提示であるという事を意味するものだからです。

その上で、クォータル・ハーモニーは完全四度等音程という、調的には叛いて四度音程を固守してその重畳はやがて半音階を得るという音社会の「断片」が「A MTL #2」と下声部 [fes] =「F♭」という微分音をも喚起する空間を紡いでいるという風に見立てる事が可能なのであり、Cテーマは特に重要な提示でもあるという訳です。

協和感の強い音程の近傍に微分音を当てるというのは非常に勇気が要ると思われます。場合によっては音痴にすら聴こえさせないからでありますが、熟達した人々は音痴に聴こえさせるのではなく、音響的に非常に虚ろな卒倒感や酩酊感をも麻痺させるかの様に溶け込ませて聴こえさせます。ですので、巧みな使い方をする微分音ほど「微分音」という埒外の音には知覚していないかと思われます。

そういう意味でも、長らく「1000 Knives」にて微分音使用が声高に語られない理由はおそらく、聴取者の多くが坂本龍一の巧みな使用を前にして「魅了」という陰に隠されてしまったままになっているからでもありましょう。それほど「巧い」という事の証でもあると言えるでしょう。

孰れにせよ、今回のシンセ・ソロの採譜に大いに役立ったのはHit 'n' Mix Infinityの部分音のスクラブ再生にあります。部分音をクリックさえすれば単独で鳴るという訳です。Infinityは、そうした部分音を「楽器パート」化してMIDIファイル化してピッチの揺れ幅もピッチ・ベンド・データとしてエクスポートさせる事は可能です。

唯、そうして出力したベンド・データは概して新たなるMIDI編集が必要でリドローが必要となる事でしょう。ですので私はMIDIデータとして出力を施してはいないものの、視覚的な部分音の曲線とスクラブ再生は本当に役立った次第であります。AudioSculptでのパーシャルは視覚的には細かすぎますし、打ち込みデータとして遜色ないレベルとして仕上げるに当たって己の感覚とが上手くマッチした事が今回は嬉しい誤算でもありました。

骨の折れる作業ではあるものの不思議とそうした作業は心のどこかで愉しんでいた物でもあり、そうして何週間か経過した時にリリースされたYMOのアルバム『BGM』を公式発売日の前日にレコード店で入手し、LPから録音したテープを翌日車の中で聴いていたら保土ヶ谷バイパスを80km/h辺りで走行していると傍から臆面もなくスピード違反をして車線変更をしていく車に遭遇。自分の車よりも60km/h以上速かったでしょうか。

まあ、あの時代に保土ヶ谷バイパスを150km/h辺りで走ろうとしても大半の車はアクセルベタ踏みだった事でしょうが(100km/以上出すと警告音が恐怖感を助長させ120km/h辺り出よう物なら車の品質も今ほどではなく不安で仕方なかった時代)、ソアラは何の苦もなくスイスイ走り抜けていたのは強烈でした。《これがトヨタ2000GTよりも速いと云われるソアラか……。》と、固唾を飲んでソアラのリアテールに憧憬の念すら抱いたモンです。こちとら型落ちのローレルで、ガゼールのZSE-Xが欲しいと思っていた所にあの走りは従前の物欲を削いで行った物でありました。

強烈な印象が残る時の音楽は刷り込まれるものなのか、1000 Knivesに於てもとても強く印象に残るテイクであった事は間違いありません。当時、坂本龍一の直近のソロ・アルバム『B-2 UNIT』で培った手法はYMOでも活かされていたと思います。特に私が感ずるのは微分音の取扱いであります。

YMO版「1000 Knives」(※オリジナルは「Thousand Knives」)での中盤に於けるギターを模した様なシンセのソロには見事な微分音の取扱いがあります。これは、例えばギターのチョーキング過程で生ずる中立音程を指しているのではなく「明確に」微分音を奏している箇所があるという意味なのです。そういう意味ではYMOファンというのも相当数居られる事でしょうから彼らの多くも「1000 Knives」で微分音には耳慣らされている筈なのです。

とはいえある程度の器楽的素養が無ければ微分音を十二等分平均律の音として「均されて」知覚してしまう物でもあります。本アルバム「BGM」が単なる好事家を棄て去りマニアックなファンだけが残っていったという篩いにかけた事になったというのはあらためて首肯させられる所です。

そういう訳で、今回は「1000 Knives」の譜例動画をYouTubeにアップした事もあり、譜例動画を例に楽曲解説をして行こうと思うのですが、楽曲を丸々制作する物ではありません。本曲の魅力がふんだんに忍ばされている箇所を抜粋して制作した物であるという事はご容赦願いたいと思います。こうした事から、譜例動画はCテーマから開始されているという訳です。

このCテーマは結論から言うと「複調」を前提としている物であると解釈する事が可能です。いや寧ろ複調ではなく調を一元的に捉えてしまうと《何故このコード上に対してこのフレーズ?》という風に迷妄に陥る事は間違い無いでしょう。

山下邦彦は自著『坂本龍一の音楽』に於て独自の和音解釈を本曲Cテーマでも繰り広げてコードを載せておりますがハッキリ言って滅茶苦茶です。調を一元的に捉えようとするあまり複調が全く視野に入っていない為コード分析も臆断に依って導かれているのは非常に残念な点でありましょう。

こうした状況に嘆息したままでは心許ないので、こういう機会に詳らかに楽曲分析を繰り広げられれば好ましいと考えた上での「Cテーマは複調」という分析に至るという訳です。

本曲の大局的な構造としては、

短九度調域同士の複調

↓

クロマティシズム(12EDO=十二等分平均律)の展開

↓

鏡像音程を用いた24EDO(二十四等分平均律)の導引に依る微分音の使用

という風に挙げる事が可能です。

Cテーマはなにゆえ複調が視野に入るのか!? という所から先ず説明する事にしましょう。譜例動画先頭のCテーマ1小節目のコードはE♭7(♯11)と私は充てております。オルタード・テンションである♯11th音を取り敢えずは念頭に置かずに「E♭7」としてコードを見立てた場合、リード音は [fes] 即ち「F♭」音が奏されているので、短九度の音を用いているという事がお判りになるかと思います。

この「短九度」の提示こそが複調を示唆している状況なのであります。茲での和音は ‘Synth Pad’ パートがコードで鳴らしている [b・des・a] であり [a] が前述の省略した♯11th音であるのですが、後述する複調の解説には一旦この [a] を念頭に置かずに説明を進めた方が判りやすくなるので、[a] 音が必要な状況ではきちんと私があらためて語りますので一旦は [a] 音を念頭に置かずに「E♭7」というコードが基本にあるとしてお考え下さい。

扨て、E♭7上でリードが [fes] を奏している状況が何故複調なのか!? という事を考える前に、この [fes] が短九度を由来とする音であるが故の「F♭」音として表している事があらためてお判りになると思います。つまり、[fes] を単なる異名同音としての [e] として記譜してしまうと、譜面の視認的な意味からは平易に理解されやすいかもしれませんが、音楽面での真意が伝わらずに歪曲させられてしまう事になります。ですから [fes] で入って来るというのはとても重要な表記なのであります。無論、簡便的に半音階社会を捉えるという見立てで《楽譜は自分だけが判っていれば良い》という状況を優先するのであれば、それが自筆譜で [e] から書かれたとしてもそこにとやかく指摘する必要はないかと思います。唯、楽曲構造を詳らかにするに辺り、この [fes] という表記は非常に重要な示唆であるのであらためて理解していただきたい所です。

ではなぜ短九度の音をリードに用いるのか!? というと、それこそが短九度調域となる複調の「もう一つの」調域の音を使用しているからです。

ジャズ理論はスクリャービン以降上方倍音列を組み入れている為、ドミナント7thコード上の11度音は正位位置の本位十一度ではなく増十一度となる事は黙認されている不文律でありますが調に対してあらためて向き合うと、完全音程である下属音が(上方)倍音列に現れないのにも拘らず下属音が全音階的に含まれている状況をして《そういうものなのだ》と黙認している事にあらためて気付くかと思います。

ギリシャ時代のシュステーマ・テレイオン(大完全音列)を形成した時から脈々と続いていた音程形成は、主音の上方五度に「上属音」があり同様に主音の下方五度に「下属音」があったのであり、音階形成の実際は2つの相貌を利用していたのですが、その後の理論体系に於て数学者たちの一元的な押し込めに依って2相で組成されていた音階がいつしか上方倍音列に取り込まれてしまい、いつしか和音も音響的材料として上方倍音列の誘引ばかりが優先されてきた状況が「複調」という概念を押しのけてしまうと言っても過言ではないでしょう。

即ち、ジャズ界隈が従前の体系では対処しきれない状況をこれから説明するという事になる訳です。

下属音という音を材料に用いているという事は、下方にあるもう一つの相貌を利用している事なのです。「下部共鳴」とは、実際には振動していない概念的な状況ではあるものの、下属音というもう一つの相貌の利用は、下方倍音列に相当する相貌から音を利用する事と何ら変わりはない状況なのです。

下方倍音列は虚構に過ぎない世界ではあるものの、音の因果関係として調という一元的な社会に押し込める必要のない空間であれば、上方に備わる因果関係と同様に下方に備わる因果関係も「材料」として用いる事が可能なのであり、先般ジェイコブ・コリアーが一躍有名にしたネガティヴ・ハーモニーの因果関係も実はこうした関係に伴う音楽的な重力と斥力の関係を利用した物であるのです。

こうした下方への因果関係はエッティンゲン、フーゴー・リーマンを筆頭に学ぶべきですが、トネッツ(Tonnetz)をイメージすれば更に判りやすくなる事でありましょう。こうした状況を念頭に置いた上でパーシケッティのミラー・ハーモニーを学べばスンナリと音楽的社会観を拡張させる事ができるかと思われますし、私はそれらの音楽的観念から今回の複調を導き出しているのです。

それでは先ず「短九度調域」という物を説明する事にしましょう。仮に主体とする側に属七の和音があると想定した場合、その半音上に新たなる属七和音が併存する状況とすればイメージし易いかと思います。

但し「半音上」というのは単音程に還元・転回しただけの事で、実質的には「短九度」で並存している状況とした方が今回の例は判りやすくなるので、決して「半音関係」の状態とは捉えないでいただきたいと思います。そうして短九度調域となる二つの属七をポリコード的に表したのが次の譜例となります。

譜例左側では下に「C7」上に「D♭7(+5)」を採っております。上の和音も単に「D♭7」であっても良いのですが、今回は「D♭7(+5)」として生ずる [a] を得る方が複調的な見渡しで得られる事とそこから更に鏡像音程を得る事の双方にとって都合の良い音脈の得られ方となるので今回は上方に採る属七を増七として変化させています。

これらのポリコードをC音から俯瞰して見た時、15thの度数まで見渡す事が可能となります。そしてその15th音はオクターヴ回帰するのではなく減十五度、即ち単音程に還元・転回すると減八度の音脈として俯瞰して見る事が可能となります。

C7上で「恰も」長七度相当の音がリード音が生ずるのは「1000 Knives」のCテーマ冒頭での「E♭7(♯11)」で4拍目のダブル・クロマティックで [d] が生ずる事の因果関係と見なす事が可能となる物です。これは、リード音が採る旋律を複調的に上下の世界の双方を用いて事で生ずるクロマティックであると言えるでしょう。

調を一元的に判断してしまうと、それをついついバリー・ハリス風の音脈としてビバップ・ドミナント・スケールを見てしまったりしてしまいかねませんが、複調という前提の理解があればもっとシンプルに見渡す事が可能となる訳です。

また、短九度調域の上方として見立てている増七の和音構成音である5th音=増五度は、その調域の上主音を高く変じている事となるので、調を確定する為に重要な2音=主音&属音を叛いて変じている訳でもないので、調域を確定させつつ複調を用いる事となっている訳です。

また、その変じた上方の増七の5th音は下方の属和音から俯瞰して見た時の本位十三度=ナチュラル13th音となります。これは単音程に還元すると、下方にある属和音の根音の短三度低い所に存在する音であり、この鏡像となると根音より短三度高い所に音脈が加わる事をも意味するという事にもなります。

即ち、短九度違いの属和音を充てる事により、下方の属和音から見れば♭9thとしてのテンションは固より、減八度相当の音や♯9th相当の音をも併存して使える状況となっているという事にもなるのです。

これらの件を鑑みれば「1000 Knives」のCテーマのリード音がなぜ、通常のドミナント7thコードから想起されるモード・スケールでは埒外となってしまう音が臆面もなく主旋律として用いられているのかがあらためてお判りになるかと思います。

加えて、そうした「埒外」とする音が決して上方倍音列を頼りに類推してしまう音として聴こえさせない様にする配慮として必要なのが、基底部分となる下方の属和音が♯11th音を使わずに本位十一度をとどめておく事なのです。

ジャズ界隈がオルタード・テンションとして♯11th音をよもや「正位」的に用いる理由はふたつあります。ひとつは、スクリャービンの神秘和音に立脚した音響的な遠因として上方倍音列に依拠する音並びの整合性を強化する為のものであった事がひとつの理由。もうひとつの理由は、基底となる和音構成音の第3音=長三度音に対して、単音程に還元・転回した時短二度上方に本位四度が現れる状態となり、これがアヴォイド・ノートとして作用して基底和音の響きの溷濁を強めてしまうからであります。

これらを避ける為に体系化されたジャズ理論の下では顰に倣うかの♯11th音の使用を黙認する状況である訳ですが、音楽的な歴史を振り返ると実際には本位十一度の存在は非常に重要なので、属和音に限らず主和音上でも本位四度(本位十一度)の響きを「add4」コードとしてあらためて遭遇する機会が増えてきたという背景は、調に従順すぎる響きが卑近である事に気付く人が増えたからでもありましょう。

扨て次に、鏡像音程の導引についても触れなければなりません。あらためて先の譜例、今度は譜例右側の「鏡像音程化」の側を確認する事にしましょう。

譜例を見てお判りかと思いますが、最高音から振られた上下逆さまとなった度数を表す数字が低い音へと重ねる事で鏡像前の「D♭7(+5)/C7」の鏡像音程であるという事があらためてお判りになるかと思います。

斯様な鏡像音程を形成するきっかけというものは、先述の通り下属音という存在がもうひとつの相貌から生ずる事に起因するからであります。

全音階を形成するだけで済ませられる状況に甘受するのであるなら、下方に備わる相貌から下属音と下属音と主音との五度音程間に存在する中間の音である「中音」、即ち下方に備わる中音=下中音さえ引っ張って来れば、上方の相貌との折衷で全音階を形成し材料となる音が揃います。上方倍音列に下中音相当の音が微小音程としての近傍でしか現れないのも、それが別の相貌由来であるからです。

鏡像音程として仰々しく列挙してしまうと、使い慣れぬ音脈を悉く用意してしまう事で従前の機能和声に則った体系が易々と斥けられるかの様に思えてしまい、その臆面もなく使用できるかの様な材料音にトンデモ感すら抱いてしまう人も少なくない事でしょう。こうした新たなる材料音をトンデモな音としてしか感じる事のできない理由は、音楽的素養に乏しく半音階社会というクロマティシズムが横行する音楽的社会に未熟であるからに過ぎません。

孰れにせよ下属音と下中音は上方倍音列とは異なる相貌から生じているのですから、別の相貌で他の音との因果関係が生ずるのは自明です。そこに下方倍音列が偶々有ると思えば好意的に解釈する事が可能でありましょう。

茲で、上方の属七の第5音を増音程へと変じた理由を演べる事にしましょう。この変じた音を下方の属七のルートから俯瞰して見た時、♮13thに相当する音となります。この♮13thを鏡像音程に還元した時、先の譜例からお判りになる様に、上下が逆さまとなった「13」の数字が示す音は♭3rdに相当する音を生ずる事になるのです。

つまり、本曲Cテーマ冒頭の「E♭7」上では♭9th相当のメロディが採られつつも、そこで「♭3rd」が併存する事で実質「♯9th」と同等の音を併存する事を意味し、同時に下方にある属和音の「♮3rd」も併存する事から、高次な半音違いの音組織が生ずるという事なのです。こうした状況を主旋律が複調を俯瞰している事で、ダブル・クロマティックな線運びが生じ、ドミナント7thコードで一元的なモード解釈では決して得られない音脈を易々と使える状況として旋律を形成しているという訳です。

というより属和音上で減八度相当の音が出現するという時点で、聴き手は複調を念頭に置いた聴き方を可能とする様に熟達してナンボではなかろうかと思う訳です。

YMOは奇しくも低年齢層にも受けていたにも拘らず、「1000 Knives」の様な高次な作品も許容する程にYMOに置いてきぼりを食わぬ様に食らいつき、その響きを甘受していたであろうと思います。その甘受がYMO独特のワン・アンド・オンリーである場合、他ではなかなか耳にしない響きであるでしょうから、自身の感覚の中で育む事が難しい特別な音になりかねません。

況してや器楽的素養を高めるに当たっても、手垢の付きまくったジャズ理論の語法すら適用できない埒外の音に対して耳を慣らすというのは到底難しい事でありましょう。これまでのジャズ語法が相当なほどに理論体系では自縄自縛としてしまい、複調すら視野に入れていなかった事をジャズ界隈は猛省すべきあり、そんな所に従前のジャズ理論を平然と乗り越えて近代の西洋音楽界隈の理論を駆使して巷間を賑わせるジェイコブ・コリアーの出現というのは、あらためて従前のジャズ体系を葬り去ったと思わせる位のインパクトがあり、理に適った表現には多くの人々を脱帽させた事でありましょう。

調の薫りが強い状況というのは楽曲の志向する響きが調的である訳で、態々そうした状況に於て鏡像音程の音脈をぶつけて使用するのは莫迦気た行為でありますが、調的な響きが希薄な状況で後続も予見しにくい状況であれば鏡像音程が齎す下方倍音列の音脈は宝の山と言えるでしょう。

今一度、先の鏡像音程のそれを見ていただければお判りになるでしょうが、元々はC7が基底にあった事を思えば、短九度違いのD♭7を経ての鏡像は「E♭△7(+5)add 13+」という様な和音をも内含している事となるのです。即ち「13+」というのは増十三度という訳ですから単音程に還元・転回すれば増六度となる訳です。増三和音に長七度と増十三度が加わるという、パッと見では異名同音としての短七と長七に相当する音程が併存している響きをも呼び込むという訳です。

ホールズワースは顕著にこうした音脈を使うので、マイナー・コード上なのにメジャー3rd相当の音が現れたりするのもミラー・ハーモニーが視野に入っているからです。他にもウォルター・ベッカーもこうした音脈使用を得意としていたアーティストの1人でありましたし、デイヴ・スチュワート、ウェイン・ショーター、スタンリー・カウエルなど枚挙に遑がありません。

加えて彼らの特徴的なのは本位四度の使い方と、それを起因材料として複調と鏡像を呼び込むというのが顕著です。私の耳もそうした響きを偏愛する様にして拾い上げる「嗅覚」が強化されているのでしょう。無論、坂本龍一の「1000 Knives」にも同様の薫りを存分に感ずるのは言うまでもありません。

こうして短九度違いの属七のポリコードとその鏡像音程を見て来ましたが、基底の和音から見て増十一度相当の音は孰れの音脈にも生じません。然し乍ら本曲Cテーマ冒頭「E♭7(♯11)」というコードにある様に、♯11th音は使用されているのです。はてさて、♯11thの音脈とやらはどういう因果関係にあるのか!? とあらためて疑問を抱いていただくと、私が当初「♯11th音を省略した上で複調を想起してほしい」と述べていた理由が次に示す事でお判りいただけるかと思います。

♯11th音は基底の和音に対してアヴォイドを作らぬ様にして「上方倍音列に靡いた」音脈であります。因みに、この音に相当する脈というのは「D♭7(+5)」の上方に仮想的に想起する短九度違いの属七(E♭♭7=D7)をあらためて形成する事と同時に、「C7」の短九度下方に想起する属七(B7)のいずれからも導く事のできる音脈であるのです。

例えば「D7」の和音構成音である第3音 [fis] は基底のCから見た三全音に相当する音でありますし、同様に「B7」の第5音 [fis] もまた基底のCから見た三全音に相当する音として現れるのであり、たったひとつの属七を新たに加えただけではなく「短九度の連鎖」で生じさせる事によりその「隣接的」な因果関係でいくらでも導く事のできる因果関係なのであります。

調的な連鎖が五度圏にあるとすれば、無調の連鎖は三全音か短二度 or 短九度の連鎖で導く事が可能であるのは明白であります。三全音の連鎖は三全音の複音程化(=九全音、十五全音など)、三全音かオクターヴの連鎖となるのですが、三全音が複音程化した時の音程分割では、単なる半音階ではなく微分音が視野に入る中立音程もが視野に入って来る事にもなり、「1000 Knives」は結果的にこの微分音となる音脈も鏡像音程化で用いられており、これも追って後述します。

加えて、短九度の連鎖によって更には上方に「D7」下方には「B7」を見立て、それぞれの和音構成音の第3音と第5音のふたつによって万力の様に上からも下からも三度音程と五度音程との牽引力を頼りにしているという事は、音律が5度および3度音程のいずれをも重要視した事で結果的に不協和の度合いが薄まり(協和の度合いも同様に薄まるが)、均齊化が図られ半音階社会が強化されて来た歴史を思えば、こうした短九度違いの因果関係は決して偶然でも私の詭弁なのでもなく必然である事の証明でもあるのです。

これらの件を勘案すれば、Cテーマの冒頭が「E♭7(♯11)」であり乍らも主旋律がよもや「埒外」の音でダブル・クロマティックを生じさせているのがお判りでありましょう。単なる経過音的なダブル・クロマティックで無い事もあらためて理解されたい所です。

Cテーマ2小節目の「E♭aug(on D♭)」でもコードでは属和音であるかどうかを示しておりませんが、矢張り同様に短九度違いの音脈は視野に入れて然るべき状況であります。故に主旋律の同小節1拍目の [eses] (=E♭♭)として仰々しく重変記号を充てているのもこうした背景を考慮しての事なのです。

Cテーマ3小節目の「F7(♭13)」でも同様に、短九度違いのコードを想起します。それによって1小節目同様の音形が変形(フィギュレーション)としてあらためてダブル・クロマティックのフレーズが発生するという訳です。

これら1・3小節目の各4拍目で生ずるダブル・クロマティックの部分を、私はYouTube初稿時は間違って制作してしまった譜例およびデモを披露してしまっており、半日ほど経過してから自分の過ちに漸く気付いたという失態を晒してしまったのはお恥ずかしい限り(嗤)。今はもう既に修正して再アップロード済みですので問題ありません。

扨て本題に戻り、Cテーマ4小節目「D♭5-(on E♭)」というのは、D♭音をルートとする硬減三和音の2度ベースという事を示している物です。硬減三和音は「Root・Maj 3rd・dim 5th」という物です。それに対しての2度ベースという事なのですが、このコードでも同様に短九度違いのコード(E♭♭=D何某)を想起する事になるので、主旋律に [fes] が生ずるのもこうした因果関係による物と考える事ができます。

Cテーマ5小節目でのコード「C♭△/B♭7(on D♭)というのは、下方に備わるB♭7での「みなし♯9th」の異名同音である [des] が下部付加音としてのベースを奏しつつ、上方のコードは「C♭△」という、下方との短九度違いとなるコードを明示しています。明示はしていても、コードのヴォイシングとしてはそれらのポリコードの断片に過ぎず、コードで表される和音構成音の全てをヴォイシングとして奏している訳ではありません。

然し乍らポリコードとして茲まで明示している理由は、モード想起を一元的に捉える事が不可能であるという事を喚起するものである為です。

それならばCテーマの1〜4小節目もポリコード表記をすれば良かったのではなかろうか!? と思われるかもしれませんが、背景のコードがポリコードを示さずとも簡便的に表記しうる状況であるので避けたという訳です。

Cテーマ6小節目の「A♭△7/G♭7」は、上下各コードのルートさえ見ればそれぞれが短九度違いではあるものの、上方の和音が属七ではなくメジャー7thコードである事が明示されているので実際には短九度違いに依る調域ではなくなるという事を示している訳です。「A♭△7」で想起するモードは確定には至りません。A♭アイオニアンおよびA♭リディアンのいずれをも示唆している両義的な状況ではあります。

この和声的状況でも更なる材料音として欲張るならば [des] よりも [d] を選択してA♭リディアンを想起した方が良いのでありますが、背景のコードは [des] を奏している状況である為フレージングとしては巧く活用せねばならない状況ではあるものの、孰れにしてもこの主旋律を遵守するだけで済ますのであればA♭アイオニアンおよびA♭リディアンは確定までには至らない状況であり、A♭リディアンとして想起するならばポリコードとしての調域関係は「E♭/D♭」という長九度違いの調域に推移している事となる為、あらためて注意が必要です。A♭△7の調所属は「Key=E♭」であり、G♭7の調所属は「Key=D♭」という意味です。

Cテーマ7小節目の「B7(13)」はコード表記こそ平易でありますが、フレージングされる主旋律のそれは多様であり、茲でも短九度違いの調域のメジャー・コードは想起しておく必要があります。

主旋律の線運びとしてはBリディアン・オーギュメンテッドを想起しつつ、短九度違いの調域(C△)が引き連れるであろう [e] を異名同音として2拍目に [disis](D♯♯)として [eis] の仮設刺繍音的に現れるのはそうした因果関係に依る物です。こうした重嬰音が出現したかと思いきや直後の3拍目では [d] という、B7(13)上から見た♯9th相当の音が用いられている所に本曲の非凡な音の選択をあらためて思い知る事ができます。

Cテーマ8小節目でのG7(♭9)ではコード表記として短九度を備えているので短九度違いの調域の属七和音を想起(A♭7)する事でコモン・トーン(共通音)ともなり判りやすくなっておりますが、それと反する様に主旋律で出現する [dis] と [cis] は、背景のコード構成音とは異なる音となっているので注意が必要です。

ここで生ずる「G7(♭9)」は、「Key=F♯」の♭Ⅱ度として想起して欲しいのです。ですのでその上方に想起する「A♭7」の調所属は「Key=D♭」となるので調域関係は単純な短九度違いなのではなく実際には増三度調域の関係であるとするのが私の見立てであります。増三度調域の関係は後の微分音出現に於て非常に重要な調域関係である為、この様に想起するのであります。

同小節2拍目の [disis] は異名同音としてはA♭7の5th音= [es] として認識しうるものです。同様に直後の3拍目 [cis] も異名同音的な [des] であり、A♭7の本位四度に相当する因果関係を持っています。

とはいえ、それらの2音を上方のA♭7に靡いて [es] および [des] として表さない理由は、背景のコードG7(♭9)上から見たコモン・トーンとしてのオルタード・テンションで表す事が出来るのが [cis] のみであり、譜面上の [dis] は「Key=F♯」に由来する本位六度を示唆する為の表記というのがその理由なのです。増三度調域関係については後述します。

Cテーマ9小節のA♭7は非常に平易な感すらありますが、本位十一度を備えており同小節3拍目では「♭10th」としての [ces] が奏されるので矢張り一筋縄ではいきません。この小節でも短九度違いとしての「B♭♭7≒A7」を想起していても良いので [ces] は [his] というB♯で表しても良いのですが、A♭7として記しているくせに本位四度を和声的に持つ状況として表しているのは、A♭7こそが調所属としては「Key=G」の♭Ⅱ度である事による、ト調の調域の減五度= [des] というD♭を和声的に奏でているも、これは「A♭7」の本位四度とは見る事は出来ても別の調域由来からのマトリクスに抜粋した付加音と見做している為コード構成音には組み入れなかったのです。そういう状況から調域関係としては短九度違いなのではなく「Key=G と Key=D」の五度違いであるのが正確なのです。

そこで生ずる [ces] =「C♭」はKey=Gから見た減四度としての音でもあり、A♭7というコードから見た♯9th相当の異名同音がコモン・トーンとして作用しており、この減四度も又、後に登場する微分音出現の為の牽引力となる為のきっかけになる音なのでもあります。

Cテーマ10小節目はコードしての表記ではありません。下声部の「F♭」は、原調(Key=Cm)の平行長調(Key=E♭)への下行導音を採る異度由来の♭Ⅱ度として記す必要がある為の配慮に依るものです。

同小節上声部の「MTL #2」は、メシアンの移調の限られた旋法第2番の物で、一般的にはコンビネーション・オブ・ディミニッシュ・スケール、通俗的には「コンディミ」で知られる物ですが、私としては「コンディミ」という名称は使いたくないのが本音でありまして、この手のスケールはメシアンのMTL何某として呼ぶのが正当であると思います。

また、このMTL #2のモーダル・トニックとしては [a] を基準としており、主旋律が開始される [c] を規準とした物ではありません。このA MTL #2が結句する♮E音が、下声部の「F♭」音とが異名同音的に1つの音として収斂し平行長調主和音へと進行するという訳です。譜例動画として制作しなかったBテーマが平行長調を匂わせる部分(原曲は「E♭△7」のコードがBテーマの冒頭)という事となります。

実はこの「MTL #2/F♭」を生じている譜例動画の箇所は原曲の和声的状況を正確に表してはおりません。原曲では和声的に更に、下から [fis・h・e](F♯・B♮・E)という四度和音(クォータル・ハーモニー)がこれらの主旋律とベースに付加されておりますが、私の譜例動画ではそのクォータル・ハーモニーを割愛したという訳です。譜例動画では和声感を空虚にした方が際立ったが故の試みであると共に、クォータル・ハーモニー上のMTL #2がベースのF♭音に加わると愈々コード表記を難しくしてしまう事もあり和声的状況を回避したというのも大きな理由です。

更に言えば、[fis・h・e] という四度和音の構成音の3音は、それらが総じて主旋律のMTL #2の音組織を満たしているという訳でもないのは注意すべき点であります。「A MTL #2」に於て [fis・e] は内含するも [h] だけは音階外の音なのです。この音階外としての [h] は実際にはベースが奏する下声部の [fes] の調域に随伴する完全五度 [ces] が異名同音としてクォータル・ハーモニーを紡いでいるという関係に基づくものだと私は解釈しております。背景に備わるクォータル・ハーモニーは主旋律の為だけでもベースの為だけでもない、両者を紡ぐ為の折衷だと理解におよべば音階外となる音の出現にも合点が行くかと思います。注意すべきは、複調を視野に入れた前提として捉えないと理解に及ばず閉塞してしまいかねないという事です。

クォータル・ハーモニーのコード表記についてはリック・ビアト氏の『The Beato Book』に詳しいのですが、完全四度等音程に依る3音のコードは「Q」というコード・サフィックスが充てられ、先のクォータル・ハーモニーは「F♯Q」と表されるべきでしょう。或いは下部不和音「F♭」に配慮して異名同音的に「G♭Q」とするのも考えうる表記手段の一つでもあります。

そうしたビアト流クォータル・ハーモニー「F♯Q」の第1転回形は「Bsus4」となり、第2転回形が「Esus2」という風にもなる訳でして、和音転回によってコード・サフィックスが変化するというこれらの表記は非常に熟慮された新たなる体系であると思います。

そうして譜例動画はブリッジ部へと進みますが、このブリッジ部は原曲冒頭の顕著な四度和音=クォータル・ハーモニーを示す物ですが、この四度和音は四声である為、ビアト流クォータル・ハーモニー表記に対して下部付加音を付与する必要が生ずるので、ブリッジ1小節目の最初のコードは「BQ/F」という風に表しているのであります。

同様にクォータル・ハーモニーがパラレル・モーションとなっている為後続は「CQ/G」となり、2小節目3拍目が「GQ/D」同小節4拍目が「AQ/E」と表される事になる訳です。

ブリッジ3小節目冒頭が「B♭Q/F」後続が「CQ/G」となり、同小節4拍目は「D♭△7(13)」で4小節目に掛留となります。尚、「D♭△7(13)」のヴォイシング状況を正確に反映するならば「D♭△7(13)omit 5」こそが正確な表記です。

後続4小節のリピートは7小節目4拍目で生ずるコードが変わるのですが、これは「B69(♭5)」とする方が最もしっくり来るのではなかろうかと思い、他ではまず遭遇する事のないコード表記としました。私としてはこれが最も理に適った表記であろうと信じて已みません。

扨て、Cテーマとブリッジ部のパッド系の音でバックのコードを奏する音色は12EDOと純正完全十二度19等分平均律(19EDT)という異なる音律での和音として混ぜています。

因みに19EDTが意味するのは ’19 tone equal division of tritave’ という事である為、純正完全十二度=完全八度+純正完全五度(トリターヴ)を19等分した音律という事になります。

尚、12EDOは ’12 tone equal division of octave’ であるので12EDOの完全十二度も半音階の最小音梯数としては19音になるのですが、19EDTと較べて僅かに単位音梯サイズが異なるというのが特徴であり、19EDTの音の中心の採り方に依っては純正完全十二度という1つの範囲の最高音と最低音は±3スキスマ(≒6セント未満)ほど12EDOでの完全十二度とは異なる物になります。

ボーレン・ピアース音階(BPスケールとも)が標榜しているトリターヴとは「純正完全十二度」の事であります。別名 ‘Over tonal fifth’ とも呼び、こちらは純正完全十二度限定の呼称ではありません。

この機会に附言しておくと、ボーレン・ピアース音階は純正完全十二度を13分割した音律で生ずる各音(フォニック)を音階に置換しているので、音律と音階が併存して語られますがボーレン・ピアース音律およびボーレン・ピアース音階という呼称はいずれも同じ物を差し誤りではありません。この音律および音階は「不等分」に分割されている物であり、等分平均律という訳ではありません。

(※現在のボーレン・ピアース音階・音階は、不等分平均律の他に等分平均律のものも多く用いられる様になっており、前掲の《等分平均律という訳ではありません》という言葉はあくまで、初期のボーレン・ピアース音階の事を意味しております.)

ですので、CMI V上で「3^(1/13)」と設定しても、ボーレン・ピアース音律に極めて近似する音律を設定する事になり、厳密な意味では真のボーレン・ピアース音律を得ているのではないので、その辺りは誤解なきようご理解のほどを。

そうした近似的な状況でも私は「BPスケール」と同様にSNSなどでも語っている時もありますので、その辺りだけ注意を払っていただければ幸いです。私としては、BPスケールそのものをそこまで厳格に取扱う必要性は無い(多くの器楽的状況がBPスケールの「理想的」な設計を単なる思弁としてしまう事に遭遇する)ので、厳格に取り扱っていないのです。

前述のトリターヴという音程は元来オイラーが発見した協和度が高い音程比なのであり、それは《隣接する整数比 [2:3] の音程比とは別の [1:3] の音程比の方がビートが少ない=更に協和度が高い》という事に起因する現象を援用する物であり、従前の体系(協和を標榜する)を利用しつつ伝統の異化という新たなるカルチャーとして具現化する物です。

純然たる純正音程を狙うのであるのならば他の音律と混ぜるべきではないでしょうが、私としては異なる音律体系と混ぜる事でのデチューン効果を狙っての事なので、下記の画像が示すArturia CMI Vの音律設定にて「3^(1/19)」と設定しているのは19EDTである事を示す設定例でもあります。

扨て、今回の譜例動画を制作するきっかけとなったのは、Eventideが2020年9月に無料頒布するモノフォニック・シンセ音源「Pendulate」を使用していたら思いの外リード音やシンセ・ベースの音に使える独特のキャラクターを備えており、このキャラクターを活かしたまま「1000 Knives」を弾き乍ら音色エディットを施していた事に起因するものであり、このままデモを作った方が良かろうという事で譜例動画アップロードへと至った訳です。

PendulateはCテーマとシンセ・ソロでのベース音および譜例動画全てのシンセ・リード音で使用しております。唯、Pendulateはモノ音源ですのでシンセ・ソロ部の最後の重音はトップ・ノートのみ使用しておりシンセ・ソロ部のリード音はPendulateの他にArturia Prophet VSを混ぜております。当時を勘案すればProphet 5が適切な選択であろうかと思いますが、あの滑らかな感じが丁度最後の重音でフィルターを開いた時の音の感じはProphet VSを用いた方が良かった為用いたという訳です。

そうして譜例動画最後の4小節は、「1000 Knives」中盤のギターを模したシンセ・ソロの最後の4小節を抜粋したものとなっております。

このシンセ・ソロ最大の醍醐味は、微分音を顕著に用いている所にあります。この微分音は、ギタリストがチョーキングやアーミングを施す際に平均律では割り切れない中庸の音が生ずる状況での微小音程の事ではなく、明示的に微分音を生じさせて音高を制御するプレイの実際が見て取れるという意味なのです。

原曲の使用シンセはおそらくポリ・モジュレーションを効かせたProphet 5でありましょう。アルバム『BGM』リリースの前年にリリースされた坂本龍一のソロ・アルバム『B-2 UNIT』のライナーノーツに依れば、『B-2 UNIT』録音直前にProphet 10を入手してそれを用いたという風に書かれているのでProphet 10の可能性もありますが、それらの機種の違いが音色面にて大きな差異があるとは思えないので機種を特定するのは瑣末事であり特に必要なかろうかと思います。

私が抱える疑問は『B-2 UNIT』時代から抱いているのですが、坂本龍一は明らかに『B-2 UNIT』と『BGM』の両アルバムに於て明示的に微分音を使用しております。その微分音も単にピッチ・ベンド・ホイールを弄っただけの様な物とは異なり、任意の音梯数を狙った微分音を統御している様な微分音の使用になっているのが顕著なのです。

通常、当時のアナログ・シンセのオクターヴ制御は電圧の量に起因するのであり、1オクターヴ上がると電圧が1V増すという風に、制御方法は大別して2種類あった様ですが電圧量が音高に起因する設計だったのです。そういう事から私の推測としては、2オクターヴ上がって電圧が1V上がるかの様な改造もしくはパッチングを施していたのではなかろうかと思うほど「1000 Knives」でのシンセ・ソロは二十四等分平均律(24EDO)で律されたと思われる音使いを「クッキリ」と聴く事ができるので、私はピッチ・ベンド・ホイールの操作でこれほどの微分音を制御するのは人間業では不可能と思える事からこうした推測を立てているという訳です。

それほど細かなピッチを制御していると思われる箇所は後述しますが、本曲のシンセ・ソロ部分はオリジナルとは異なりメジャー・ブルース化させた進行を伴うので、「Ⅰm」としていた主和音は「Ⅰ△」に移旋させたアプローチを採るのが特徴的なので、メジャー3rd音を生ずるというのが顕著であります。

オリジナルの方のシンセ・ソロ冒頭1小節目で生ずる♮3rd音である [e] は、平均律よりも僅かに高いピタゴリアン長三度(408セント)辺りを標榜しており、明澄感溢れる長三度の響きを際立たせる様にしております。

処が本曲のシンセ・ソロの後続は、このピタゴリアン長三度とは別に純正長三度(386セント)と平均律長三度(400)セントも使い分けているのですから畏れ入るばかりです。

とりあえず、オリジナルのシンセ・ソロ冒頭のピタゴリアン長三度をIRCAMのAudioSculptにて分析させると下記の様な画像の十字カーソル部が示す様なパーシャル(=部分音)のカーブとして確認する事ができます。

ピアノロールが示す「E5」相当の顕著な部分となるピッチがピタゴリアン長三度の近傍となっている事がお判りだと思いますが、AudioSculptで部分音検出具合は設定によって精度はかなり変化します。私は次の画像の様に、AudioSculptでの ‘Partial Tracking Parameters(パーシャル・トラッキング・パラメーター)’ での ‘Amplitute Threshold’ を「-90dB」に設定した上で ‘Fundamental Frequency’ はデフォルトの「107Hz」にして分析させた結果が先のパーシャル分布という訳です。もっと低域にあるベース音だとかをも拾わせる場合は「40Hz」や「27Hz」辺りを下限に設定すれば、より広範に亙って分析が可能となるという訳です。

先のピタゴリアン長三度の部分をMelodyneで分析させた結果が下記の画像となります。部分音を赤くハイライトさせているのでお分かりかと思いますが、矢張り音高は「+9ct」としてピタゴリアン長三度の近傍として分析されております。

同様に、VoceVista Videoに分析させても「E5 +8ct」という風に検出されているのが下記の画像から明白に判ります。

通常、微小音梯のニュアンスをきっちりと知覚して身に付けようとしない限り、大半の「協和感」の捉え方としては、完全五度を手掛かりにしてその協和感の関連性で手繰り寄せる物です。つまり「長三度」という音程は、それが純正長三度であろうが平均律長三度であろうがピタゴリアン長三度であろうが、多くの場合は純正完全五度の累積を手掛かりにする物であるという意味です。

純正完全五度は「約702セント」ですので、これを4回累積した時の十七度音程を単音程に還元・転回した時は「408セント」を生ずる訳です。これらの累積の過程で純正完全五度を保っているのであれば「408セント(※約408セント)」というピタゴリアン長三度も「純正音程」として括られる音程です。然し乍ら混同してはならない点は「純正長三度」ではないという事です。

純正長三度とは純正律という音律で生ずる長三度の事であり、これも純正音程のひとつではありますがピタゴリアン長三度の純正音程とは全く異なる物です。概ね「低すぎる」長三度として耳に響く事でありましょう。

純正律ではない純正音程を取り扱う音律や音高の操作で用いられた体系を「純正調」として呼称が微妙に異なるのはこうした背景があっての事でもあるのですが、こうした重要な前提を知らない輩が自身の言葉の重し付けの為に何の区別もなく「純正律」や「純正調」などと無責任に使っていたりするので、これらの言葉を耳にした時は注意深く察するべきでありましょう。純正長三度については後ほど現れるのであらためて詳述します。

それでは譜例動画の方に話題を移す事にしましょう。譜例動画のシンセ・ソロ部は原曲のソロ開始より13小節目からの計4小節を抜粋したものとなります。コード表記を与えていないのはコード感が希薄であり、ベース・パートだけがコードのルートを示唆している状況に過ぎないからであります。

それではシンセ・ソロ13小節目から順に語りますが、同小節1・2拍目でのパワー4度での重音は「ポルタメント」としておりますが、実際には鍵盤を滑らす様に奏するのではなくピッチ・ベンドで対処して構わないでしょう。

同小節3拍目拍頭は32分音符という速い音価でオクターヴの跳躍が現れます。これら2音に架かるスラーが意味するのはポルタメントです。シンセサイザー側のポルタメントという意味です。以降、異度間に架かるスラーはシンセ側のポルタメントに起因するという音高変化を示しているのですが、破線スラーもその後現れるので逐次説明する事とします。

同小節3拍目の拍節構造は32分音符のパルスでの [2:3:3] 構造を示しています。そうした拍節構造を明確化させる為、ソロ部分での譜例での連桁は敢えて連桁を分断しております。

同小節3拍目の [es] から4拍目拍頭 [c] までスラーが掛かり、4拍目拍頭からは破線スラーに変化します。破線スラーで括られる音は各ポルタメント間を「ざっくり」と採ってある程度音価もラフに採って構わないという風にプレイしてほしいという意図の表れであります。

シンセサイザーに実装されるポルタメントというのはポリフォニックで実現するものとモノフォニック限定の物とがありますが、その下位レベルの機能として2通りの種類(モード)があります。例えばローランド社の定義する2通りのポルタメントというのは「TIME」と「RATE」があります。

ポルタメント・モードの「TIME」は、音程幅が広い/狭いに拘らず、任意に設定した時間でポルタメントが推移するというモードです。つまり、音程が広ければ広いほど設定した時間内での変化量が大きくなるので非常に大胆な音程跳躍として耳に届くのです。

例えばUKの1st同名アルバム収録「Nevermore」でのエディ・ジョブソンの奏するヤマハCS-80のポリフォニック・ポルタメントはこれと同様の設定で得られる効果(CS-80ではポルタメントの絶対時間のみで調整)であり、下記動画の埋め込み当該部分で「ギッチョングチョン、グシュングシュングシュン!」と言わんばかりの広い音程差であっても音程に拘らずポルタメント推移が固定である為、音程の広い方が大胆な音高変化となるという意味がお判りいただけるかと思います。

他方、ポルタメント・モードの「RATE」は任意に設定した時間が音程差が広い程増えて行くので、広い音程ほどポルタメント推移が遅くなるという訳です。

これらのポルタメント・モードの内「TIME」の設定をしつつ、実際のポルタメントとして変化する時間を短めに設定したポルタメントに於てテヌートの意識を強めて離鍵を遅くすれば、ポルタメントはより深く効果が現れます。つまり、破線スラーの過程での各音はポルタメント感を強く出る様に離鍵を遅めにテヌートで弾けば、各音を推移するポルタメントはより強く現れるので意識してほしいという喚起の為に用いているのです。

無論、通常のスラーで表しているという状況に於てもポルタメントが現れて欲しいのですが、推移がそれほど派手にならぬ様にしてほしいという事であり、これはシンセサイザーに慣れていただいてから実感してもらうしかありません。

扨て、同小節4拍目ではDセスクイフラットとAセスクイシャープという風に順に微分音が現れます。各音の上方に振った数字は幹音からのセント量です。DセスクイフラットはD♮よりも150セント低く、AセスクイシャープはA♮よりも150セント高いという意味となります。

シンセ・ソロ14小節目1拍目でも1単位八分音に相当するBセミフラットセミトーンが生じておりますが、幹音 [h] より25セント低いという意味であり、同小節2拍目まで生じているスラーも従前の通りのポルタメントです。

同小節3拍目の2つの [e] は、純正長三度で採っていただきたい音です。つまり先述した様に、ピタゴリアン長三度や平均律長三度よりも低い音として採っていただきたい音であります。とはいえこの純正長三度は、和音の響きの明澄感を高める為の純正音程を狙った物ではありません。仮に茲で純正長三度として「三度だけ」の明澄度を高めたとしても、音階上のⅢ度に過ぎずベースを聴けば「B♭△」を薫らせる状況である為、B♭からすれば「低めの増四度」を狙っているに過ぎません。

更に、この箇所に「主和音」を充てると強弁して純正長三度に加えて和声的に五度の [g] を加えたとしても、その五度は平均律完全五度で鳴らされる筈ですから、和音の明澄度は画餅に帰するだけの罄しい努力に過ぎず、仮に和声的に純正完全五度の [g] を加えたとしてもそれほどの明澄度の効果は無いでありましょう。

私が他のCテーマとブリッジ部では平均律と19EDTとの折衷でデチューンを得ていた事を思えば、和声的な純正律とやらはそれほどの効果を生まないと断じている事もあり、原曲と同様、シンセ・ソロ部での希薄なハーモニーのそれに倣って「対比」を作ってコントラストを楽しんでいる訳です。

ハーモニーが希薄な場所での純正長三度が生む「対比」とは、不等分な旋律線であり、いびつな横の音程を生ずる事が強烈なコントラストとなって際立つ訳です。

坂本龍一が企図する純正律は概して、和音としての純正な響きを欲するよりも純正律が持つ各音程の不等分である窳(いびつ)な音階を欲する事が後年に於ける他のシーンでも見受けられたりするので、此処での純正長三度も不等な状況を演出する為に狙った微小音程であると私は解釈しております。

扨て、同小節4拍目では本曲で最も顕著な微分音であるAセミフラットが出現します。これを微分音として捉えていない人が非常に多いのは判りきっている事ではありますが、多くの人は微分音そのものに慣れていないので、知覚の側である脳が補正をかけてしまっているのも要因のひとつであろうかと思います。但し、サザエさんのオープニング曲の終盤に微妙な転調を生ずる事を知覚していれば、こうした微小音程は確実に聴き取れる筈です。

因みにこのAセミフラットは長く掛留しますが、その過程では非常に細かく浅いビブラートを伴わせ乍ら後続の微分音のポルタメントが施されているという事を表しております。

15小節目はもとより16小節目1拍目の弱勢までAセミフラットからのポルタメントは継続しているという事でありますが、15小節目2〜4拍目で現れる微分音は、表記の上で初出となる音高のみ幹音からの音程差をセント数で上部に振っております。初出でない音は振られていないので注意が必要でありますが、多くの場合これらは二十四等分平均律(24EDO)を標榜する音使いなのであり、これらの四分音相当の微分音がここまで整律された状況で表現されている実際を見れば、これらがピッチ・ベンド・ホイールで統御できるとは到底思えません。先述にも取り上げたのはこういう事であります。

仮に24EDOとして弾く事が可能となる様な、2オクターヴで1ボルト電圧が上がる様な細工を施せば、鍵盤を弾き乍ら僅かにピッチ・ベンド・ホイールを動かす事で、過程で生じている四分音以外の八分音や純正長三度を出す事は可能でありましょう。兎にも角にもそれくらい正確な推移なのであります。

無論、この過程で生じている各音を、ピッチ・ベンド・データで矩形を描く様にしてキッカリとした音高変化を遂げる必要はないのです。あくまでも各音はシンセ側のポルタメントで「面取り」されるかの様に少しは丸め込まれるのでありますが、丸め込みが極端すぎて音程変化すら僅かに残る程に均されている訳ではありません。

私は今回、この当該箇所(Aセミフラットの掛留部)をIRCAMのTS2を用いて採譜しました。あまりに遅く再生してしまえばTS2とてトラッキングに音を上げて再生音が崩れてしまいますが、和声的に希薄な状況がトラッキングには非常に好都合であったのか綺麗に再生音が維持され過程の僅かな音高変化を逐一拾う事が可能となりました。

15小節目4拍目の最後のシンコペーションも純正長三度であります。そうして16小節目1拍目ではあらためてAセミシャープの微分音を生じて弱勢以降2拍目拍頭まで1オクターヴ高く移高されて、今度は平均律長三度の [e] がアウフタクト的に現れ3音に依る重音で〆る、という事になる訳です。重音が不等四度という所にもあらためて凝っているなと感じさせられます。

その最後の重音はモノフォニック音源では再現不可能なので、重音の下二声は先述の通りProphet VSが下支えしているという訳です。

また、シンセ・ソロでのリード音に使用しているPendulateとProphet VSには双方ともLogic内蔵のフェイズ・ディストーションを噛ませており、フィルターはかなり閉じ気味で演奏しております。そしてこの最後の重音部のみフィルターを開いているという訳です。

こうして楽曲解説をして参りましたが、私個人としては最も注目していただきたいのはAセミフラットという顕著な微分音使用の所であります。私の知る限りでもYMO作品の中で最も顕著に微分音を耳にする事が出来るのは本曲くらいではなかろうか!? と思います。

まあ、磁性紀のイントロのゆったりとしたピッチ・モジュレーションの中庸部や、それこそLOOMの無限音階の中庸部を抜粋すればそれとて平均律を逸れた音ではあるものの、顕著な微分音という形容とは又異なるでしょう。何故なら、漸次音高変化までを微分音として括ってしまえばキリがないからであります。

そういう意味でも大胆なAセミフラットの出現というのは、主音から上方にある中立三度(350セント)の鏡像音程という音脈なのでもあります。これは、上方の350セントは「ブルー三度」でもある真のブルーノートのひとつであり、その鏡像音程を用いているという事でもあるのです。

加えて、Aセミフラットという音は主音から上方に850セントの所に位置する音でありまして、これは完全十一度を2等分して得られる音脈だという事もあらためて気付いていただきたい所です。

つまり、冒頭から触れていた属和音上の「本位十一度」は、微分音を成立させる為の分水嶺として重要な存在だという事を意味していた表現(完全十一度=完全八度+完全四度=1200+500=1700セントという複音程。この複音程を等音程分割で2等分すると1700÷2=850セントという音脈を得るという意)なのであり、それを半音高く変じて♯11thとして変じただけでは分水嶺が逃げて行ってしまう音脈という風にもなるのです。

確かに、上方倍音列の11次自然倍音は12EDOでの♯11thに相当するも四分音ほど「低め」の音を感覚的に「均して」用いる事が多いです。

然し乍ら四分音という音脈は必ずしも上方倍音列に立脚した物ではなく、アリストクセノスの時代から「音程分割」に依り四分音はおろか四分音よりも狭い微分音すら取り扱っていたのであります。

そうした音程分割がミクロ的解釈であるとすれば、純正完全五度の累積でピタゴラス・コンマを生じて、それを「丸め込んだ」のが平均律社会をマクロな世界観だと形容するならば、ミクロ/マクロの双方とも音程分割という操作が音程形成(材料音としての)に必要なものであると考えれば、上方倍音列ばかりに拘泥せずとも音程分割の方でもシンプルに微分音(四分音含)にアクセスできるという事ももっと知られていい操作であると思います。

そもそもこうした音程分割はギリシャ時代でのアリストクセノスのハルモニア原論はもとよりアーヴ・ウィルソンも論じている概念なのであり、あらためて注目されるべき体系であろうかと私はつくづく感じます。

1981年にリリースされたアルバム『BGM』の中に、こうした智慧が存在していた事にあらためて坂本龍一の音楽的素養の深さに畏怖の念を抱かざるを得ません。

奇しくもマイケル・ブレッカーは十五全音(3000セント)の4等分=750セントとなる不完全五度の近傍に微分音を生じさせた実例があります。マイク・マイニエリの楽曲「I’m Sorry」でのプレイがその最たる物で、本ブログ左の欄にあるブログ内検索をかけていただければ当該記事に当たる事が可能です。

加えて「増三度」について説明しておきますが、増三度は12EDO基準で見れば完全四度と同サイズの音程ではありますが、24EDOを視野に入れた場合には「450セント」というサイズで見る事が可能な物となります。

この450セントという音程は単音程の音楽的社会システムから突如生まれてくる音脈ではなく、複音程を視野に入れた時の音程分割に依って得られる音脈であります。

そこで「1800セント」というサイズを念頭に置く事にしましょう。1200セントが1オクターヴであるのですから1200+600セント=1800セントという事になり、1オクターヴ+三全音というのが真相であり、これは九全音というサイズであります。

この九全音を4等分に分割した時に450セントというサイズの音脈の因果関係が見えて来るという訳です。

12EDOの世界でも減七和音が多用される様になったのは半音階社会への萌芽でもあり、三全音が2等分された事に依る因果関係とも見れますし、全音音階(ホールトーン・スケール)が生じたのも三全音の3等分という状況を見る事が出来ます。

純正完全五度音程のサイズを「Ⅴ」と見た場合、ふたつの完全五度を累積した長九度音程は「2Ⅴ」」と表す事ができます。そうすると「12Ⅴ」はピタゴラス・コンマを生じ、オクターヴ回帰せずに余剰分を生じてしまう。この余剰分を縮めて平均化したのが平均律であります。

平均律で得られる半音階というのは結局の所「(12Ⅴ - 1ピタゴラスコンマ)÷ 12」という「音程分割」なのであります。

即ち、他の複音程というのも音程分割の起因材料として用いる事は可能であり、それが12EDOでの半音階社会の骨頂の姿である「三全音」と、不協和の骨頂でもある「短二度」を複音程化しての「短九度」との双方の因果関係を互いに強化させて結びつけるのが「1000 Knives」のCテーマであると考えれば、Cテーマ結句部分の「増三度調域」関係は、24EDOという微分音を視野に入れた因果関係の為の提示であると解釈する事が可能となる訳です。

何故なら、[a] をモーダル・トニックとして措いた「A MTL #2」と下声部 [fes] =「F♭」との互いの関係も増三度であり、これは後の24EDOという微分音をスムーズに聴かせる為の提示であるという事を意味するものだからです。

その上で、クォータル・ハーモニーは完全四度等音程という、調的には叛いて四度音程を固守してその重畳はやがて半音階を得るという音社会の「断片」が「A MTL #2」と下声部 [fes] =「F♭」という微分音をも喚起する空間を紡いでいるという風に見立てる事が可能なのであり、Cテーマは特に重要な提示でもあるという訳です。

協和感の強い音程の近傍に微分音を当てるというのは非常に勇気が要ると思われます。場合によっては音痴にすら聴こえさせないからでありますが、熟達した人々は音痴に聴こえさせるのではなく、音響的に非常に虚ろな卒倒感や酩酊感をも麻痺させるかの様に溶け込ませて聴こえさせます。ですので、巧みな使い方をする微分音ほど「微分音」という埒外の音には知覚していないかと思われます。

そういう意味でも、長らく「1000 Knives」にて微分音使用が声高に語られない理由はおそらく、聴取者の多くが坂本龍一の巧みな使用を前にして「魅了」という陰に隠されてしまったままになっているからでもありましょう。それほど「巧い」という事の証でもあると言えるでしょう。

孰れにせよ、今回のシンセ・ソロの採譜に大いに役立ったのはHit 'n' Mix Infinityの部分音のスクラブ再生にあります。部分音をクリックさえすれば単独で鳴るという訳です。Infinityは、そうした部分音を「楽器パート」化してMIDIファイル化してピッチの揺れ幅もピッチ・ベンド・データとしてエクスポートさせる事は可能です。

唯、そうして出力したベンド・データは概して新たなるMIDI編集が必要でリドローが必要となる事でしょう。ですので私はMIDIデータとして出力を施してはいないものの、視覚的な部分音の曲線とスクラブ再生は本当に役立った次第であります。AudioSculptでのパーシャルは視覚的には細かすぎますし、打ち込みデータとして遜色ないレベルとして仕上げるに当たって己の感覚とが上手くマッチした事が今回は嬉しい誤算でもありました。