コード表記の陥穽 [楽理]

先日Twitterのタイムライン上にて大変面白いやり取りを見掛けたのでありましたが、それは次の様な物でした。

〈Caugが「Caug/G♯」という5th音を分母としている時のそれはG♯augと同じである〉という「誤謬」を見て大層私は驚いてしまい、そんな全くの他人のやり取りを、私は非公式リツイートであろうとも誤謬を正したいがあまりについつい容喙してしまった訳ですが、まあ、Caugという増三和音の5th音(=増五度)を下位にした時、それが分数コードであろうが第二転回形であろうとどちらでも構いませんが、その形が「G♯aug」と同等であると解釈してしまう様では世も末だなあ、とつくづく感じたモノでありました。

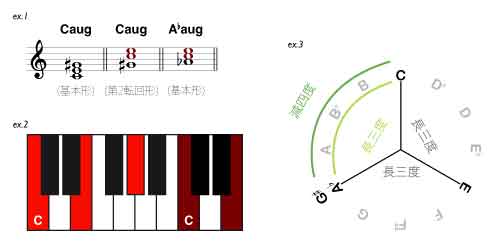

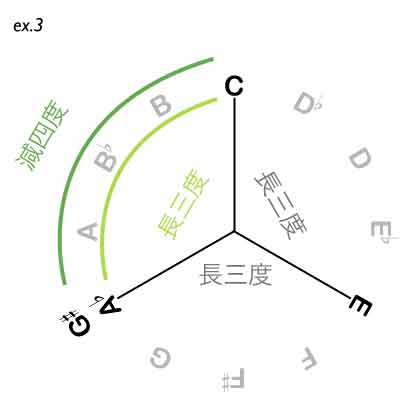

確かに、増三和音というのは鍵盤上で見れば「長三度等音程」の様に見かけ上は見えるので、増三和音の5th音(=増五度)と根音が「あたかも長三度」に見えなくないのは百歩譲って理解できるにしても、増五度と完全八度との音程は如何足掻いても三度由来の音程ではなく四度由来の音程である訳です。つまり正しくは、増五度〜完全八度の音程は「減四度」という四度由来の音程でなければならないのであります。ですから、これを長三度と見なしてしまう事がそもそも陥穽となってしまう訳です。これらは次の図版ex.1〜3にて確認していただければお判りになる事でしょう。

それが何故「陥穽」なのか!? ここまで咀嚼しないとならない所が是亦滑稽な所でして、例えば、和音を構成する時に能く見られる音程のひとつ「長三度」という音程は、これは和音構成音同士の音程を指し示すが故に「和音外音」を示している訳ではないので見落としがちですが、音程が「三度」という事は、例えば「ドとミ」という長三度音には、「和音外音としての二度音を含有している」という事を決して忘れてはいけないのであります。

何故忘れてはいけないのか!? 和音として「ドミソ」という和音を背景にして、我々はその和音を補助として、レの音やファの音を連結させたりする事などごく普通に行っている訳です。これは和音外音を利用している訳です。

「和音は旋律を欲し、旋律は和音を欲する」というのは基本中の基本の事であります。故に、和音構成音同士の音程に含有される筈の和音外音を忘れてはならないというのは、そのような大いなる含意があるからであります。和音が存在し、和音構成音というアルペジオしか奏さないという状況しか考えられないのであれば、それは作曲する事はほど遠くなり、常にアルペジオしか奏する事しかできないという状況を生みかねません(笑)。和音の「ドミソ」しか明示されていないからといって、その他の和音外音を全く忘れてしまうのであれば、和音外音が「レ・ファ・ラ・シ」の時は疎か「レ・ファ♯・ラ・シ♭」や「レ・ファ・ラ♭・シ」など、これらの他にももっと多くの音組織を示唆を見抜けない事になってしまう訳です。

こうした重要な側面を見落とす事がないのであれば、「ソ♯〜ド」の間が長三度である訳はありませんし、減四度という音程の中には両端のソ♯〜ドとの間に和音外音が2つある事の示唆を見抜けなければ、アドリブを執る事もままならない事になってしまいます。

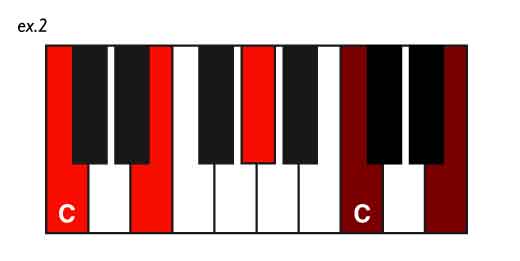

鍵盤上に於ては異名同音の取扱いをしない「単なるスイッチ」であるとするならば、先の譜例ex.1のいずれの和音を弾こうとも、確かに先の図版のex.2の例に見られる様な、その鍵盤そのものを弾く事に変りありません。が、しかし。それらをきっちりと「音組織」に当て嵌めて確認すると、見かけ上では長三度「等音程」という和音構造というのは「≒」で「Caug」であり、「≠」で「G♯aug」なのであります。

何故ならば、G♯〜Cの音程はex.3に見られる様に「減四度」という四度由来の音程であり、A♭〜Cが長三度である訳です。これから判る様に、「Caug」という増三和音は、シーンを変えれば「長三度等音程と等しくなる事がある」というだけの事で、「≒」としたのはそういう事なのです。減四度の間には、少なくとも「A〜B」という半音列の内の2音の和音外音として抜粋される音組織を想定する事となり、仮にA♭〜Cという長三度音程間には他に1音の異度由来の音として「A〜B」という半音列から抜粋するだけの事となる訳です。

これらの事を鑑みれば、Caug/G♯という分数コードというのは先の譜例ex.1で見られる様に、第二転回形として見る事も可能ではありまして、それを鍵盤で弾けばex.2の様になるので、G♯augであろうがA♭augであろうが、鍵盤上では同じ箇所を弾いているに過ぎないとしても、そこで示唆される音組織の想定を踏まえれば、実は全く異なる事となるので同一視はできない訳です。

仮に「等音程和音」という組織を重視する必要性があるとすれば、それは調性や某かの音組織の中心音として振る舞う旋法的な情緒は一切無視して、半音階の中から調性を感じさせない様にして等音程を取扱うという音社会であるならば、等音程という構造をより意識して使う事は可能でありましょうが、態々調性音楽の中にてCaugの第二転回形はG♯aug or A♭augと同一視可能と錯誤してしまう様では、こんな人にアドリブでも執らせよう物なら配慮の無い和音外音を想定する事になってしまう訳であります(嗤)。

一部の輩の方便として想定するならば、そんな輩は次の様に宣うかもしれません。

「私はCaug上でCホールトーン・スケールというヘクサトニック(=6音音階)を想定していたので、私にとってはCホールトーン・スケールもG♯ホールトーン・スケールも同一なのである」

という方便を述べるかもしれません。しかしそれとて突発的にヘクサトニック社会を堅固なる姿勢でCホールトーン・スケールの音組織を他のコード上でも遵守している音組織ではない筈であり、某かの調性を朧げに想定しながら(つまり、調性あるいは旋法の特定の音に中心音として振舞う重力を伴う音世界を想定する限り、茲には某かのヘプタトニックを想定する事になる)奏する事になるので、局所的ではあっても某かの調性の牽引力を伴う音組織を取扱おうとする訳で、よもや半音階をなるべく等方に取扱おうとする人がこのような初歩的な陥穽に嵌る訳もありません。

畢竟するに、誰かがコード表記として「Caug/G♯」という表記を態々したとすれば、そこには「Caug」という増三和音の5th音=G♯をベースに弾いてもらいたいという意図と、G♯とCの間は4度である為、そこにはA由来の変化音とB由来の変化音の2音の和音外音がありますので、決して「G♯aug」や「A♭aug」と同一視しないで欲しいという含意を読み取れない様ではコード表記を何の為に獲得しているのかが無駄になる訳です。

確かに、コード表記という物はそれ自体では何の旋法(モード)や調性を示唆する決まりなどありません。コード表記ばかり注視してしまう事にもある種の陥穽はある存在する物の、コード表記というのは前後のコード進行に於て音組織の示唆をより強固にして成立する物でありましょう。但し、それほどコード進行という進行その物が少ない様な段階でも、おそらくはキー指定は始めに振られているでしょうから、そのキーに於いて表記されるコード・サフィックスというのは概ね種類が限定されて来る事は経験から峻別可能な訳ですから、そうした少ない材料であってもコード表記が持つ「隠喩」という物をきちんと想定しない限りは、インプロヴァイズを執る事など程遠い事になりかねないのです。

コード表記という物はそれ以上もそれ以下の意味を本来は持たせてはいません。元来は化学式や代数式の先蹤を拝戴する様にして用いられたであろう事は容易に推察に及びますが、物理・化学・公理の世界というのは、答(解)が絶対的に一義的である事を証明しており、そこで用いる記号に余計な意味を持たせない(=メタファー=隠喩)事で、一義的で絶対的な答は他の余計な意味を介在させない為に強化される事になる訳です。勿論これが専門知から一般的知識に広まった時にはそうしたシラブルにメタファーが与えられてしまう様な「形骸化」が起る事もあり得なくはありませんが、あらかじめこうした形骸化を極力回避する様にして用いられているのがそれらの公理における数式の記号の役割なのです。本来なら「π」という記号はそれに対して特定の意味はありませんが、これが「円周率」であったり、天体では星の光度にもなったりする訳ですが、これらの別々のシーンでの用途を知らない人からすれば単なる記号である事を、数学や天体の準則を知る事でその表記に対して我流の感情の重し付けを与える前に記号の役割を覚えられる事になり、余計な感情を介在させる事なくシーンの準則を覚える事ができる訳です。

それは音楽(ジャズ/ポピュラー界隈)でのコード表記でも本来は同様でありますが、其処に大きな意味が無いと錯誤してしまってG♯もA♭も一緒だと思い込んでしまう様な人が居たとしたらどうでしょう!? 鍵盤やフレット上では物理的に同じ位置だとしても、そうした覚え方は誤りであるという事が判るでしょう。コード表記にそれ以上もそれ以下も無いと踏んだ所で、キーを指定されてそこにコード表記があれば少なくとも某かの調性の断片を感じ取る筈です。その断片だけでも調性の「メタファー」なのですから、そこで丸っきり調性の断片すら忘却の彼方に葬り去って、「Caug/G♯」という表記を態々指定しているにも拘らず、そこでCホールトーン・スケールにて対処してしまったとしたら、この莫迦奏者には全くその意図が伝わっていないどころか、コード表記からすらも深読みの出来ない浅薄な知識にて音楽と向き合っているという事が判るというモノでありましょう。

「Caug/G♯」或いは「Caug (on G♯)」という表記を見た時そこには、和音外音としてのラ(またはラ♯)由来の音とシ(又はシ♭、シ♭の時のラは自ずと本位音度)の存在を暗に示唆しているという事を見抜けない様では、このような曲にてアドリブや気の利いたリフを創出する事など期待する方が無理筋という物でしょう。

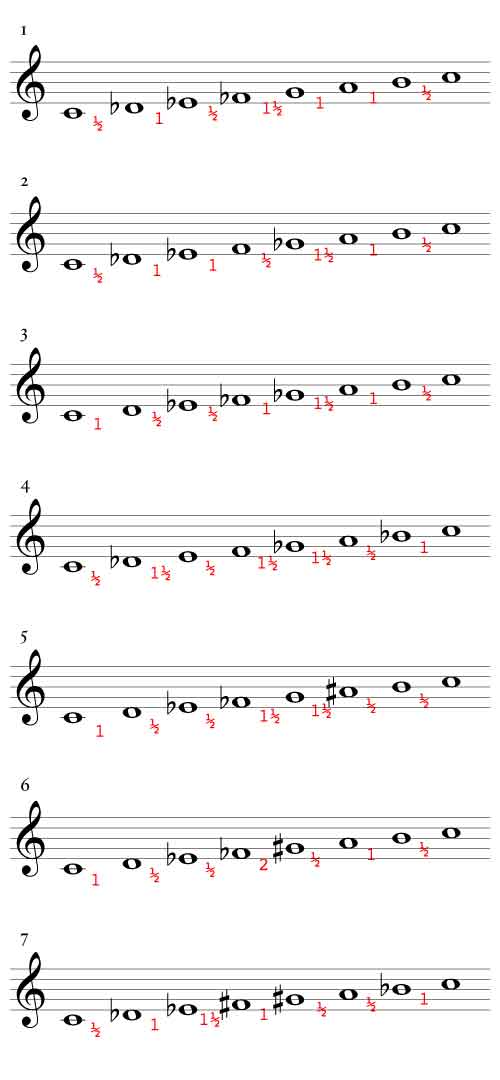

例えば、「Caug」という増三和音からどの様なヘプタトニック(=7音列)を列挙できるのか!? という事をあらためて確認する事にしましょう。「Caug」という和音構成音が「c・e・g♯」である限り、ヘプタトニックの内の3音はこれらの音になる訳です。つまり音列の第1・3・5音がそれらの音になる訳ですから、他の異度由来の音は自ずと次の様な可能性となる訳です。猶、Twitterでは、私への冷やかしを欺く為に、能く初稿時に態と間違えてみたりツッコミどころ満載の虚偽を鏤めたりしたりする私ですが(笑)、そんな私がTwitterにて今回の様なヘプタトニックを羅列した譜例を載せた時、第2音で増2度を作る音列を割愛した物でしたが、今回は当時示さなかったそれらの音列も含めているのであらためて注目してもらいたいと思う訳です。

抑もTwitterにて取上げた先のヘプタトニックに於て私が、第2音が増二度となる物を載せなかったのは、ヘクサトニック(=6音音階)である所のオーギュメンテッド・スケールとその亜種に話が行ってしまうとややこしくなる為載せなかったのであります。

例えば調性感が非常に稀薄で6音列を墨守した音世界があった場合、ややもするとそれは全音音階(=ホールトーン・スケール)やオーギュメンテッド・スケールなどを含んでいる世界であるかもしれません。そうした世界観に於いても実は断片的には某かの調性を薫らせる事があるため、ヘプタトニックを想起する事は然程難しい物ではないのです。処が調性に靡かない様な聞き方をする必要があるのは、その曲が6音列を墨守していればヘプタトニックという暗示が暗示の様に聞えず「確定」するので、その時に耳に届くのは、音階の持つ不思議な情緒(=ヘプタトニックの示唆を感じそうになるのにその様に聞かせない振る舞い)として耳に届くか否かでヘクサトニックという在り方を耳にする訳で、よもやヘプタトニックの暗示をも見抜けない輩に6音列としての聞き方も示してしまえば彼等は余計に混乱するどころか、6音列の側ばかりを是認しかねませんので敢えてブログで詳述する迄はTwitterの方で列挙するヘプタトニックに於て、オーギュメンテッド・スケールに似た類の音列は載せなかった狙いはそうした理由からだったのであります。まあ、どれくらいこの意図が伝わるのかも判りかねますが。

こうして今回取上げたヘプタトニックは18種ある訳ですが、一部はWolfram|Alphaにて確認可能となる物はそれに倣って名称を充てております。これらの音列の一部は非常に恣意的で人造的(コンポジット)なスケールも含まれている事は否定しません。だからといって人造的な事が悪いという訳ではなく、あまり遭遇しない類の音列という物は増二度音程に依って他の音が半音に縮められたかの様な音や、「Leading with Whole-Tone」なども、日本語では「主導全音音階」として水野久一郎に依って知られていたりする物などもありますが、少なくとも「Caug/G♯」から想起が可能なヘプタトニックというのはこれだけ存在する訳です。そのコードの前後関係で「この音の存在はこの曲には相応しくない」という選別を経て、あらためて使える音列が残っている訳ですが、調性の余薫を強固に意識しない類の情緒を意識的に利用するならば、これらの音列を積極的に、それこそ卑近な響きにならない為の方策として利用する事は充分可能な訳です。特にジャズの世界であれば尚更の事です。

「Caug/G♯」というコードからこれだけのヘプタトニック群を列挙する事が可能な事をあらためて確認しましたが、これらの音列ひとつひとつを見ると、その音階に名称が与えられている事をひとたび確認すれば、それまで知らなかった人にしてみれば音楽という体系に対して真摯に学び取ろうとする人にとっては、その体系を拝戴するがあまり音階名を逐一覚えないと気が済まないという人も中には居られるかもしれません。然し乍ら、音階の名称を逐一覚える事で名称としての引き出しはコレクションの様に増やす事はできても、覚える量の多さに対して得られるメリットというのは非常に少ないのも確かです。というのもこれらの情緒の稀薄な音列というのは調性社会を背いた物が多い為、これらを態々名称を充ててそれらの音階名を覚える事にそれほど大きなメリットというのは無いのです。なぜなら、ヘプタトニックを構成する二組のテトラコルドという物を想定した上で、それらのテトラコルドから生ずる短二度・長二度・増二度・重増二度(※重増二度に関して半音階社会ではなく24EDOを視野に入れた時の古典の音律が視野に入ります)を組み合わせて作る事で幾らでも操作可能なので、そこから出来上がったヘプタトニックに逐次名前を充てるという事は多くの人がそれほど大きな意味を感じていないからこそ名前が未整備であったり聞き慣れない物になっているだけの事で、ヘプタトニックは総じて名前が充てられている訳でもないのであります。ですから、音階名を覚える事に躍起になってしまう事は極力避けた上で、こうした情緒を視野に入れている事が音楽の、コード表記一つからも深い思慮を以て向き合うという強い気持ちの表れをあらためて露にする事ができる訳でして、茲迄考えが及んでこそ、コード表記やモード想起などそれらの体系を軽んじる事なく重んじているという事が理解できるというものです。

とりあえず今一度ブゾーニが自著『新音楽美論』にて載せているコンポジットなヘプタトニック群を載せておく事にしましょう。この群に見られる6番目のヘプタトニックの第4音と第5音間の音程は「重増二度」となっているので、先の私が述べた重増二度は24EDO(=24等分平均律)にて視野に入る物だとして述べていたので、よもや《左近治の野郎、舌根乾く間にこんな朝令暮改じみた事を抜かしやがって》などと思われてしまいかねませんが、ブゾーニのそれは、主音から上下に存する五度音、すなわち上屬音&下屬音を恣意的に操作して特殊な旋法を作っているのでありまして、其処に重増二度が作られても仕方の無い事でありましょう。私が先に示唆していた24EDOが視野に入るそれというのは、古代ギリシャの大完全音列の時代の四分音テトラコルドを拝戴して用いる事を視野に入れるという意味合いで述べているので、誤解なきようご理解のほどを。

〈Caugが「Caug/G♯」という5th音を分母としている時のそれはG♯augと同じである〉という「誤謬」を見て大層私は驚いてしまい、そんな全くの他人のやり取りを、私は非公式リツイートであろうとも誤謬を正したいがあまりについつい容喙してしまった訳ですが、まあ、Caugという増三和音の5th音(=増五度)を下位にした時、それが分数コードであろうが第二転回形であろうとどちらでも構いませんが、その形が「G♯aug」と同等であると解釈してしまう様では世も末だなあ、とつくづく感じたモノでありました。

確かに、増三和音というのは鍵盤上で見れば「長三度等音程」の様に見かけ上は見えるので、増三和音の5th音(=増五度)と根音が「あたかも長三度」に見えなくないのは百歩譲って理解できるにしても、増五度と完全八度との音程は如何足掻いても三度由来の音程ではなく四度由来の音程である訳です。つまり正しくは、増五度〜完全八度の音程は「減四度」という四度由来の音程でなければならないのであります。ですから、これを長三度と見なしてしまう事がそもそも陥穽となってしまう訳です。これらは次の図版ex.1〜3にて確認していただければお判りになる事でしょう。

それが何故「陥穽」なのか!? ここまで咀嚼しないとならない所が是亦滑稽な所でして、例えば、和音を構成する時に能く見られる音程のひとつ「長三度」という音程は、これは和音構成音同士の音程を指し示すが故に「和音外音」を示している訳ではないので見落としがちですが、音程が「三度」という事は、例えば「ドとミ」という長三度音には、「和音外音としての二度音を含有している」という事を決して忘れてはいけないのであります。

何故忘れてはいけないのか!? 和音として「ドミソ」という和音を背景にして、我々はその和音を補助として、レの音やファの音を連結させたりする事などごく普通に行っている訳です。これは和音外音を利用している訳です。

「和音は旋律を欲し、旋律は和音を欲する」というのは基本中の基本の事であります。故に、和音構成音同士の音程に含有される筈の和音外音を忘れてはならないというのは、そのような大いなる含意があるからであります。和音が存在し、和音構成音というアルペジオしか奏さないという状況しか考えられないのであれば、それは作曲する事はほど遠くなり、常にアルペジオしか奏する事しかできないという状況を生みかねません(笑)。和音の「ドミソ」しか明示されていないからといって、その他の和音外音を全く忘れてしまうのであれば、和音外音が「レ・ファ・ラ・シ」の時は疎か「レ・ファ♯・ラ・シ♭」や「レ・ファ・ラ♭・シ」など、これらの他にももっと多くの音組織を示唆を見抜けない事になってしまう訳です。

こうした重要な側面を見落とす事がないのであれば、「ソ♯〜ド」の間が長三度である訳はありませんし、減四度という音程の中には両端のソ♯〜ドとの間に和音外音が2つある事の示唆を見抜けなければ、アドリブを執る事もままならない事になってしまいます。

鍵盤上に於ては異名同音の取扱いをしない「単なるスイッチ」であるとするならば、先の譜例ex.1のいずれの和音を弾こうとも、確かに先の図版のex.2の例に見られる様な、その鍵盤そのものを弾く事に変りありません。が、しかし。それらをきっちりと「音組織」に当て嵌めて確認すると、見かけ上では長三度「等音程」という和音構造というのは「≒」で「Caug」であり、「≠」で「G♯aug」なのであります。

何故ならば、G♯〜Cの音程はex.3に見られる様に「減四度」という四度由来の音程であり、A♭〜Cが長三度である訳です。これから判る様に、「Caug」という増三和音は、シーンを変えれば「長三度等音程と等しくなる事がある」というだけの事で、「≒」としたのはそういう事なのです。減四度の間には、少なくとも「A〜B」という半音列の内の2音の和音外音として抜粋される音組織を想定する事となり、仮にA♭〜Cという長三度音程間には他に1音の異度由来の音として「A〜B」という半音列から抜粋するだけの事となる訳です。

これらの事を鑑みれば、Caug/G♯という分数コードというのは先の譜例ex.1で見られる様に、第二転回形として見る事も可能ではありまして、それを鍵盤で弾けばex.2の様になるので、G♯augであろうがA♭augであろうが、鍵盤上では同じ箇所を弾いているに過ぎないとしても、そこで示唆される音組織の想定を踏まえれば、実は全く異なる事となるので同一視はできない訳です。

仮に「等音程和音」という組織を重視する必要性があるとすれば、それは調性や某かの音組織の中心音として振る舞う旋法的な情緒は一切無視して、半音階の中から調性を感じさせない様にして等音程を取扱うという音社会であるならば、等音程という構造をより意識して使う事は可能でありましょうが、態々調性音楽の中にてCaugの第二転回形はG♯aug or A♭augと同一視可能と錯誤してしまう様では、こんな人にアドリブでも執らせよう物なら配慮の無い和音外音を想定する事になってしまう訳であります(嗤)。

一部の輩の方便として想定するならば、そんな輩は次の様に宣うかもしれません。

「私はCaug上でCホールトーン・スケールというヘクサトニック(=6音音階)を想定していたので、私にとってはCホールトーン・スケールもG♯ホールトーン・スケールも同一なのである」

という方便を述べるかもしれません。しかしそれとて突発的にヘクサトニック社会を堅固なる姿勢でCホールトーン・スケールの音組織を他のコード上でも遵守している音組織ではない筈であり、某かの調性を朧げに想定しながら(つまり、調性あるいは旋法の特定の音に中心音として振舞う重力を伴う音世界を想定する限り、茲には某かのヘプタトニックを想定する事になる)奏する事になるので、局所的ではあっても某かの調性の牽引力を伴う音組織を取扱おうとする訳で、よもや半音階をなるべく等方に取扱おうとする人がこのような初歩的な陥穽に嵌る訳もありません。

畢竟するに、誰かがコード表記として「Caug/G♯」という表記を態々したとすれば、そこには「Caug」という増三和音の5th音=G♯をベースに弾いてもらいたいという意図と、G♯とCの間は4度である為、そこにはA由来の変化音とB由来の変化音の2音の和音外音がありますので、決して「G♯aug」や「A♭aug」と同一視しないで欲しいという含意を読み取れない様ではコード表記を何の為に獲得しているのかが無駄になる訳です。

確かに、コード表記という物はそれ自体では何の旋法(モード)や調性を示唆する決まりなどありません。コード表記ばかり注視してしまう事にもある種の陥穽はある存在する物の、コード表記というのは前後のコード進行に於て音組織の示唆をより強固にして成立する物でありましょう。但し、それほどコード進行という進行その物が少ない様な段階でも、おそらくはキー指定は始めに振られているでしょうから、そのキーに於いて表記されるコード・サフィックスというのは概ね種類が限定されて来る事は経験から峻別可能な訳ですから、そうした少ない材料であってもコード表記が持つ「隠喩」という物をきちんと想定しない限りは、インプロヴァイズを執る事など程遠い事になりかねないのです。

コード表記という物はそれ以上もそれ以下の意味を本来は持たせてはいません。元来は化学式や代数式の先蹤を拝戴する様にして用いられたであろう事は容易に推察に及びますが、物理・化学・公理の世界というのは、答(解)が絶対的に一義的である事を証明しており、そこで用いる記号に余計な意味を持たせない(=メタファー=隠喩)事で、一義的で絶対的な答は他の余計な意味を介在させない為に強化される事になる訳です。勿論これが専門知から一般的知識に広まった時にはそうしたシラブルにメタファーが与えられてしまう様な「形骸化」が起る事もあり得なくはありませんが、あらかじめこうした形骸化を極力回避する様にして用いられているのがそれらの公理における数式の記号の役割なのです。本来なら「π」という記号はそれに対して特定の意味はありませんが、これが「円周率」であったり、天体では星の光度にもなったりする訳ですが、これらの別々のシーンでの用途を知らない人からすれば単なる記号である事を、数学や天体の準則を知る事でその表記に対して我流の感情の重し付けを与える前に記号の役割を覚えられる事になり、余計な感情を介在させる事なくシーンの準則を覚える事ができる訳です。

それは音楽(ジャズ/ポピュラー界隈)でのコード表記でも本来は同様でありますが、其処に大きな意味が無いと錯誤してしまってG♯もA♭も一緒だと思い込んでしまう様な人が居たとしたらどうでしょう!? 鍵盤やフレット上では物理的に同じ位置だとしても、そうした覚え方は誤りであるという事が判るでしょう。コード表記にそれ以上もそれ以下も無いと踏んだ所で、キーを指定されてそこにコード表記があれば少なくとも某かの調性の断片を感じ取る筈です。その断片だけでも調性の「メタファー」なのですから、そこで丸っきり調性の断片すら忘却の彼方に葬り去って、「Caug/G♯」という表記を態々指定しているにも拘らず、そこでCホールトーン・スケールにて対処してしまったとしたら、この莫迦奏者には全くその意図が伝わっていないどころか、コード表記からすらも深読みの出来ない浅薄な知識にて音楽と向き合っているという事が判るというモノでありましょう。

「Caug/G♯」或いは「Caug (on G♯)」という表記を見た時そこには、和音外音としてのラ(またはラ♯)由来の音とシ(又はシ♭、シ♭の時のラは自ずと本位音度)の存在を暗に示唆しているという事を見抜けない様では、このような曲にてアドリブや気の利いたリフを創出する事など期待する方が無理筋という物でしょう。

例えば、「Caug」という増三和音からどの様なヘプタトニック(=7音列)を列挙できるのか!? という事をあらためて確認する事にしましょう。「Caug」という和音構成音が「c・e・g♯」である限り、ヘプタトニックの内の3音はこれらの音になる訳です。つまり音列の第1・3・5音がそれらの音になる訳ですから、他の異度由来の音は自ずと次の様な可能性となる訳です。猶、Twitterでは、私への冷やかしを欺く為に、能く初稿時に態と間違えてみたりツッコミどころ満載の虚偽を鏤めたりしたりする私ですが(笑)、そんな私がTwitterにて今回の様なヘプタトニックを羅列した譜例を載せた時、第2音で増2度を作る音列を割愛した物でしたが、今回は当時示さなかったそれらの音列も含めているのであらためて注目してもらいたいと思う訳です。

抑もTwitterにて取上げた先のヘプタトニックに於て私が、第2音が増二度となる物を載せなかったのは、ヘクサトニック(=6音音階)である所のオーギュメンテッド・スケールとその亜種に話が行ってしまうとややこしくなる為載せなかったのであります。

例えば調性感が非常に稀薄で6音列を墨守した音世界があった場合、ややもするとそれは全音音階(=ホールトーン・スケール)やオーギュメンテッド・スケールなどを含んでいる世界であるかもしれません。そうした世界観に於いても実は断片的には某かの調性を薫らせる事があるため、ヘプタトニックを想起する事は然程難しい物ではないのです。処が調性に靡かない様な聞き方をする必要があるのは、その曲が6音列を墨守していればヘプタトニックという暗示が暗示の様に聞えず「確定」するので、その時に耳に届くのは、音階の持つ不思議な情緒(=ヘプタトニックの示唆を感じそうになるのにその様に聞かせない振る舞い)として耳に届くか否かでヘクサトニックという在り方を耳にする訳で、よもやヘプタトニックの暗示をも見抜けない輩に6音列としての聞き方も示してしまえば彼等は余計に混乱するどころか、6音列の側ばかりを是認しかねませんので敢えてブログで詳述する迄はTwitterの方で列挙するヘプタトニックに於て、オーギュメンテッド・スケールに似た類の音列は載せなかった狙いはそうした理由からだったのであります。まあ、どれくらいこの意図が伝わるのかも判りかねますが。

こうして今回取上げたヘプタトニックは18種ある訳ですが、一部はWolfram|Alphaにて確認可能となる物はそれに倣って名称を充てております。これらの音列の一部は非常に恣意的で人造的(コンポジット)なスケールも含まれている事は否定しません。だからといって人造的な事が悪いという訳ではなく、あまり遭遇しない類の音列という物は増二度音程に依って他の音が半音に縮められたかの様な音や、「Leading with Whole-Tone」なども、日本語では「主導全音音階」として水野久一郎に依って知られていたりする物などもありますが、少なくとも「Caug/G♯」から想起が可能なヘプタトニックというのはこれだけ存在する訳です。そのコードの前後関係で「この音の存在はこの曲には相応しくない」という選別を経て、あらためて使える音列が残っている訳ですが、調性の余薫を強固に意識しない類の情緒を意識的に利用するならば、これらの音列を積極的に、それこそ卑近な響きにならない為の方策として利用する事は充分可能な訳です。特にジャズの世界であれば尚更の事です。

「Caug/G♯」というコードからこれだけのヘプタトニック群を列挙する事が可能な事をあらためて確認しましたが、これらの音列ひとつひとつを見ると、その音階に名称が与えられている事をひとたび確認すれば、それまで知らなかった人にしてみれば音楽という体系に対して真摯に学び取ろうとする人にとっては、その体系を拝戴するがあまり音階名を逐一覚えないと気が済まないという人も中には居られるかもしれません。然し乍ら、音階の名称を逐一覚える事で名称としての引き出しはコレクションの様に増やす事はできても、覚える量の多さに対して得られるメリットというのは非常に少ないのも確かです。というのもこれらの情緒の稀薄な音列というのは調性社会を背いた物が多い為、これらを態々名称を充ててそれらの音階名を覚える事にそれほど大きなメリットというのは無いのです。なぜなら、ヘプタトニックを構成する二組のテトラコルドという物を想定した上で、それらのテトラコルドから生ずる短二度・長二度・増二度・重増二度(※重増二度に関して半音階社会ではなく24EDOを視野に入れた時の古典の音律が視野に入ります)を組み合わせて作る事で幾らでも操作可能なので、そこから出来上がったヘプタトニックに逐次名前を充てるという事は多くの人がそれほど大きな意味を感じていないからこそ名前が未整備であったり聞き慣れない物になっているだけの事で、ヘプタトニックは総じて名前が充てられている訳でもないのであります。ですから、音階名を覚える事に躍起になってしまう事は極力避けた上で、こうした情緒を視野に入れている事が音楽の、コード表記一つからも深い思慮を以て向き合うという強い気持ちの表れをあらためて露にする事ができる訳でして、茲迄考えが及んでこそ、コード表記やモード想起などそれらの体系を軽んじる事なく重んじているという事が理解できるというものです。

とりあえず今一度ブゾーニが自著『新音楽美論』にて載せているコンポジットなヘプタトニック群を載せておく事にしましょう。この群に見られる6番目のヘプタトニックの第4音と第5音間の音程は「重増二度」となっているので、先の私が述べた重増二度は24EDO(=24等分平均律)にて視野に入る物だとして述べていたので、よもや《左近治の野郎、舌根乾く間にこんな朝令暮改じみた事を抜かしやがって》などと思われてしまいかねませんが、ブゾーニのそれは、主音から上下に存する五度音、すなわち上屬音&下屬音を恣意的に操作して特殊な旋法を作っているのでありまして、其処に重増二度が作られても仕方の無い事でありましょう。私が先に示唆していた24EDOが視野に入るそれというのは、古代ギリシャの大完全音列の時代の四分音テトラコルドを拝戴して用いる事を視野に入れるという意味合いで述べているので、誤解なきようご理解のほどを。

2016-11-08 10:00