変化音を深く理解する [楽理]

扨て、今回のブログ記事タイトルに用いた変化音と刺繍音というのは、ジャズ/ポピュラー音楽界隈に限って言えば意外にもこれらを細かく取扱う事は少ない筈です。中には「きちんと取扱っています!」という意見もあるとは思いますが、私の言う、変化記号を細かく取扱うという言葉が意味する物は、西洋音楽界の様に和音外音を取扱ってはいないという事を意味しております。

無論西洋音楽界隈の楽譜に数多の和音外音ひとつひとつに「倚音、刺繍音、逸行音、先行音、経過音、掛留音」という風に書かれている訳ではありません。それらを読み手が吟味する事が必要なのであります。

因みに変化音というのは変化記号を伴う訳ですからダイアトニックでは生じない訳です。他方、刺繍音というのは和音外音の一つでありますが、この特徴は、和音構成音からオルタレーション変化(上/下)して和音構成音に戻る物であります。

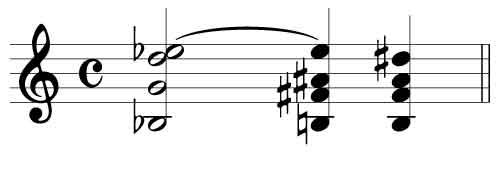

Key=Cm。トニック・マイナーとして「Cm9」が登場した。メロディーは「es - d - c - h - c - d」という風に9th音を強調した様にして旋律が現れる。しかし、Cm9が内在する7th音は短七度の「b」であるべきなので、この旋律の「h」は本来ならばこうして表すべきでないのでは!? と疑問を抱いてくれる事こそが重要なのです。この場合の意図として厳密に取扱うならば精確には「es - d - c - ces - c - d」が正しい表し方となります。

ジャズの場合、トニック・マイナーがCmだとしても遠隔調に相当するコードに進む事など珍しくもないので、要所々々にCマイナーっぽさを感じようとも、楽譜上では調号を与えてしまう事で後続のノン・ダイアトニック・コードの表記が煩わしい程に臨時記号が生じたりする事は往々にして起る物で、それならばハナから調号を与えてやらない方が、目紛しく登場するノン・ダイアトニック・コードの表記は足枷を外される様にして縛りの無い「表記の海」を漂う事が出来る事でありましょう。

とはいえ「音」に従属すべき奏者と雖も、音の分析など二の次で異名同音であれば「ミ♯」も「ファ」も腹に入っちまえば一緒! とばかりに、己の読譜の偏った癖を蔑ろにして音を追う事ばかりを優先するような連中も存在したりするので質が悪いのであります。

質が悪いと悪罵を浴びせようとも、そうした事が強いられてしまう事に対して楽曲に責任がある訳でもなく同様に作者に責任がある訳でもない(※厳密に言えば作者の手に依って難しく書かれてしまう事は往々にしてある)。矢張り最終的な責任は、奏者自身の読譜能力が問われてしまう所でもありますが、奏者とていつも咎めを享けたくはない事でしょう。

ジャズに限らず半音階が頻りに現れる楽曲のケースではこうしたシーンは決して珍しくはない物の、矢張りジャズ方面は特殊な側面があったりする物です。主和音上をドリアンで嘯いたり、トニック・メジャーとてリディアンやミクソリディアンで嘯かれる事など珍しくもない。Cメジャーで済む所がモード想起としてはCリディアンを強いられれば、予見の更に予見がある事になり、調号など存在しない所に「fis」の錨を投影しなくてはならない事など往々にしてあります。

トニック・メジャーでの第7音の半音下がるオルタレーションとて同様。Eメジャーというキーならば常にD音が本位記号の縛りを享けて実際にはイ長調と同じ音組織を奏しようともそれは決してイ長調由来の音ではない事は、「旋法性」が示している事であります。これは調性を多義的に扱うが故に旋法性が生じているという、調所属を見抜くという次の段階のステップを求められているという事を意味します。調所属の読み取りの後に旋法性の想起が必要となる訳です。

然し乍ら、殊にジャズ界隈に於て日常的に取扱う楽曲は、調所属が不明瞭又は調所属が頻繁に変化する様な楽曲が多いだけではなく、想起される旋法性(どのパートもソロをとらずに主題だけがある場合、その主題は音組織すべての7音を使う事なく後続の他の調所属・旋法性を齎す組織に移る事など往々にして現れるも、奏者は常に「音組織」を俯瞰していなければならないという意)が必要とされる為、調号を与えずに譜面に記される事が多いのでありまして(調号を与えた所で調性を嘯いている)、記譜という側面からジャズをひとたび見れば「幹音 or 変化音」という風に変化してくれた方が音符を追うだけなら視覚的には楽になる様な情況があるのも現実です。

幹音というのはご存知の通り、ピアノの鍵盤で言えば「白鍵」で示される音で、調号も変化記号も要らない基の音であります。ですので某かの調号が与えられた場合──例えばロ長調での幹音──はロ音とホ音しか無い訳です。調号を与えさえすればダイアトニックの音たちは変化記号が附与される事はありませんが、幹音という物から見れば実質的には変化が全く為されていない事を示す事なので、ロ長調に於ける幹音とは前述の様になる訳です。

ジャズに於て調性が曖昧な状況というのは凡ゆる面で無調という状況であるのではなく、調所属が煩雑な為であって局所的には某かの調性の影響を受けている事の方が多いのが実際です。

とはいえ調号を与えたからといってその調号で示される調性を嘯く事が多い情況である訳ですから調号がそれほどの深い意味を持たなくなるのです。何らかの調性を映ずる事のできる音の世界を繰り広げているのであるならば、変化記号が表れやすい幹音というのが必ずある訳です。F♯、B♭というのは最たる物でしょう。

つまり調号を与える際に用いられる変化音というのは調性の影響を受けているが故の事で、局所的乍らも調性の影響を色濃く受ける場合の楽曲であれば、調号に何らの変化がなくとも、そこに記譜される音は調性の影響を受けた音として記譜せざるを得ない訳です。

嬰ヘ短調(=F♯m)というキーで表すのが通常の世界だとして、このキーのⅢ度=つまり♭Ⅲ度で生ずる短調のⅢ度として表れるコードは概ね増和音として変化します。その際四和音ならば「A△7aug」というコードを生じますが、調号の無い譜面を由とする人はA△7augの5th音は「E♯音」が適切なのですが、その楽譜上の変化記号に違和を抱いてしまって「F♮」音として記載される事を好む様な人が居たりします。

本来ならばそれが「F音」由来となる事自体有り得ないのでありますが、意外にもジャズ界の人はこういう「癖」を付けてしまっている人が少なくありません。中には著名な人が音楽書として著した本の中で堂々と、こうした悪しき例を悪びれもせずに書いていたりする人もおります。

では、一時的にキーがCmになっていたとして、茲でも調号が与えられない状況でコードネームは「Cm7」が与えれていたとしましょう。そして主旋律として [es - d - c - ces - c - d] という線の流れがあったとしましょう。先の様な人というのは茲での [ces]=C♭音という表記を嫌う事が多いです。要は [es - d - c - h - c - d] と表して欲しいと言うのです。

Cm7の構成音は「ハ・変ホ・ト・変ロ音」なのでして、そこで「ロ音」を生じてしまうのが良くない例なのです。つまり短七度がある状況で、それがカウンター・ノートとして出現しようとも、先のフレーズの連なりを見ればB♭音から半音変位した音ではなく、C音から一時的に半音下がって亦戻る様になっている状況であるのです。これが「刺繍音」です。

細かく括るならばカウンター・ノート≠刺繍音なのですが、刺繍音というのは変位したら亦元の音に戻る訳です。先の [ces音] は場合に依ってはC音よりも僅かに微小音程として狭い音でのオルタレーションである事も珍しくは無いのです。1単位六分音(=33セント)低く採ったり、1単位五分音(=40セント)低く採ったり、1単位四分音(=50セント)低く採ったり、1単位三分音(67セント)低く採ったりする事など往々にしてあるのです。

これらはどの音を用いてもC音から半音低いという音ではありません。仮に半音弾くかろうと、背景のコードの状況を鑑みて先のフレーズが生じているならば、C音の7度由来の音が変化するという風には表せないのです。

つまり、先の様な状況にて己の譜面の追いやすさだけを追求するのならば、幹音が視覚的に有利に働いている状況しかないという事になるのです。

無論私とて、半音階的に臨時変化音が生ずる一般的な記譜法を知ってきてい乍ら先の様な状況を見越した時を憂慮した上で、そうしたケースでの陥穽を取り上げているのであります。然し乍ら悲しい哉ジャズの世界というのは調性を一義的に捉える事は無粋であります。

局所的な調所属を捉える事を是認せざるを得ないのであります。又、譜面とにらめっこになる様な情況でも実際はコード譜や、トゥッティやブレイクをアンサンブルで揃える必要があるという予定調和&共通認識に依る物でフレージングを指定される必要性が無ければリズム譜で済まされるケースも少なくはありません。コード譜と併存して想起してほしいモードを書き添えたり、リズム譜でシンコペーションを強固に示すだけの物や、後は拍子の指定などが与えられている簡便的なシーンなど少なくありません。

場合に依ってはキーが移高されるケースもある(多くは歌い手に依る)ので、コード譜がディグリー(Ⅰ・♭Ⅱ・♯Ⅳなど)とコード・サフィックス(ディグリー部に付与されるコード系統の表象・略記法)だけで「I△7 -> ♯Ⅳ△aug (on Ⅲ) -> ♭Ⅱ7」などのように記載されている事もある位です。

一般的に問題が少ないのは上行形には嬰記号、下行形には変記号という風に教えられる事もありますが、実は半音階的な要素を多岐に亙って生じているケースでの記譜法というのは統一的な物はないものの、非常に深く首肯し得る物があります。それはシュテールが自著『和声法』で示している物であるので紹介する事にしましょう。

=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=

《1. すべて半音階的に上行する音は上昇し、下行する音は低下させる。》

《2. まず調子のことを頭におき遠親調より近親調の変化記号をつける。例えばC durで上昇する時はDisではなくEs、下行の時はGesでなくFisと書く。》

《3. 一般的和音としてあるいは音程として見なれた方の変化記号を付ける。》 (*R・シュテール著『和声法』全音出版社刊 p.88〜89)

=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=

つまり、シュテールの2と3の部分は特に一般的にも準則となっている所なので、これを念頭に置いた上で、ジャズの場合は更に、調所属を判断して私の場合は特に2と3の判断は二の次になってしまうのであります。それはなぜか!?

シュテールの謂う「2」は、ジャズの様に拍単位での中間転調も容易に視野に入るケースにて近親調と遠隔調(シュテールの文中では遠親調)の違いというのは、先行する調性と後続が単に1対1の状況ならまだしも、際限なく繰り返される様な時には破綻してしまいます。そうなると調性に追従するよりも幹音からの派生音として見なした方が余程見やすくなる様にはなります。

とはいえシュテールの謂う「3」を準えた場合、見慣れた方を優先してしまうと矛盾が生ずるケースが多々ある訳です。他にも、全音楽譜出版社刊『新しい音楽通論』221頁を読めば一般的な半音階的な記譜法が書かれているので参考になる事でしょう。

私の示す楽譜というのは、音楽的な深い意図を示す為に、局所的でも「態と」その調所属に則った記載をするのであります。そういう訳で、普通の記譜法からすれば随分と読みづらい記譜となっているのは私自身感じてはいるものの、単に読譜を遂行させればよいという物でもない為に、非常に複雑で示唆に富んだ記譜をしている訳です。「腹に入ればどんな悪食だろうが一緒」という様な捉え方はしていないのです。

では、調号無しというのは譜面《ふづら》上ではハ長調/イ短調と同等である訳ですが、全体の調所属の煩雑さや旋法性の強い曲想が調性を露にせずに調号が無い状況に於て、E♭△7とB△7が生じた場合、これらのコードに依る進行間で生ずるesとdisは、音の上行/下行に拘らず和音を表す際の構成音は、これらが1小節内で生じた場合でも明確に書き分ける必要があるでしょう。

esがdisへ実質掛留を成していれば後続がB△7のコード上でもes音を係留させた記譜にならざるを得ませんが、同度進行の場合は実質的に同じであろうとも書き分ける必要があるかと思います。勿論こうした判断は私の記譜の方法が絶対なのではなく、あくまでも指南者のそれに正当性があれば準則すべき事ではないかと考えます。

扨て今回のサンプルは、ベース・パートにこそ以前に用いた全く別の曲にて用いた減八度を挿入するフレーズを引用しております物のコード進行は全く別の物にして改めて作った物です。このコード進行から坂本龍一作曲の「Elastic Dummy」のBテーマやインコグニートの「Still A Friend of Mine」のサビ部などを想起する方もおられるかもしれませんが別にパクリという訳ではありません。ただインコグニートのそれでベースを弾くランディ・ホープ・テイラーのダブル・クロマティック部分は良いフレーズだと思い倣った所はあります。

上掲譜例動画は2023年2月上旬に、頭初から本記事で掲載していた「音声のみ空白動画」を挙げていた事をGoogleから指摘された事に伴い新たに制作した物です。そこでストリングスを追加した事により、ストリングスの掛留に配慮したので過程で生ずる「C♭△9(13)」と異名同音変換しており、本記事の他の譜例と表記が異なっているのはご容赦下さい。

今回用いたフレーズにて、各小節/1コードという状況に於て、コードというシラブルだけに拘泥して欲しくないのであります。各コードに対してモード・スケールを想起した上で生ずるであろう変化音を想定して捉えて欲しいのであります。赤色で示す音は注意が必要となる音です。

1小節目2拍目のfis音は、本来茲ではD♭リディアンを想定しているのです。ならばこのfisはgesであって、D♭メジャー・スケールと同じ音なのではないか!? と混乱する人がいるかもしれませんが、D♭リディアンの第3音と第4音の間をクロマティックにつなげているアプローチなのです。

決してD♭メジャー・スケールの第3音と第4音の間を半音で繋げているのではないのです。そこで4拍目のf音に対しての装飾音符の前打音=fesは、決してD♭リディアンの第4音のe音でもないのです。これらの半音階的装飾は厳密に理解して欲しい所です。

3小節目も、この小節で生ずるBリディアンというモードを投影した上での表記となるので、2拍目のそれは重嬰ニであるdisis音が生ずる訳です。このアプローチも1小節目と同様です。

4小節目の1拍目に現れる重変ロ音=beses(※besesという独名=重変ロ音というのは一義的に捉える必要はなく、シーンを変えるとbesやhesesという風にも言われたりするので注意。シュトゥンプフはbeses表記。青島広志著『究極の楽典』にはbesとhesesを併記されておりとても丁寧)は、これこそが根音から変位する減八度なのです。

3小節目からシンコペーションという移勢された変ロ音が予備となり、変ニ音を挟みつつも減八度へ「剥離」する。これは決して七度音由来の音ではないので本位イ音(=a)とはならないのであります。2拍目の重変ホ音も、後続変ホ音に対する下接刺繍音、3拍目のfesは後続f音に対する強勢上行倚行音であり、これと同様のfes音が4拍目で現れるもこれは下接刺繍音という物なのです。「ゲラゲラポー」の時も同様の事を説明したのでブログ検索にて過去記事を探っていただければお判りになる事でありましょう。

今回のサンプルを単に視覚的に見やすくしたとするならば次の様に表す事も可能ではありますが、背景に備わる音楽的意図が相当スポイルされるのはお判りなるかと思います。読みやすさを追求するあまり重要な「暗喩」が無くなってしまいます。

楽譜の歴史からすると、出版社所属の編集者が作者の意を酌まずして勝手に編集してしまったりして出版されたりする事も往々にしてありました。あの国のあの出版社が出したからウチもこれを「写し書き」(!)して世に出そう! とか平気で罷り通っていた物で、故に西洋音楽界隈では自筆譜との考察が隈無く行われたりするのであります。

ジャズ界隈にてそれほど楽譜が重視されないのは時代がレコードの時代に移ったからでありまして、録音物こそが全てという風になったからですね。専属契約を交わして数多く録音物を世に届ける。セッション・ワークも忙しなく行われ、楽譜は簡便的な表記にて予定調和の指示が組まれ、それで一期一会のインプロヴィゼーションに価値ある音へと変貌する。

こうした世界観が体系化されれば、ジャズもその後数十年を経てアンサンブルがメカニカルにもなる訳ですが、そのメカニカルさが齎すのはアンサンブル構築の高度化や奏者の卓越したプレイを何度も再現するが故の事でありましょう。

とはいえ、この高次な側面において特定の調性に拘泥する必要性は稀薄となり、記譜スタイルというのは調号が無い方が概して巧く行く事が不文律となっただけの事であり、ジャズメンは調性や記譜を軽んじたのではない物の、縛りの無いスタイルから生じた所に後塵が先蹤を理解する事もなく覆轍を踏む者が増大しているというのが実際の所でありましょう。

体系に甘んじるだけである程度の音を出せてしまう様になったジャズが、方法論だけにあぐらをかいてしまって先蹤を吟味する事もないままに、尊ぶべき音楽の体系に対して憶説で判断してしまう。その憶説が憶説を呼び、ジャズの方法論など錆び付いてしまっているのが殆どです。先蹤を拝戴しない事は結果的に錆び付かせる物であり、楽譜という物も、自身の偏った姿勢に甘んじていてはいけないという事でもあるのです。

無論西洋音楽界隈の楽譜に数多の和音外音ひとつひとつに「倚音、刺繍音、逸行音、先行音、経過音、掛留音」という風に書かれている訳ではありません。それらを読み手が吟味する事が必要なのであります。

因みに変化音というのは変化記号を伴う訳ですからダイアトニックでは生じない訳です。他方、刺繍音というのは和音外音の一つでありますが、この特徴は、和音構成音からオルタレーション変化(上/下)して和音構成音に戻る物であります。

Key=Cm。トニック・マイナーとして「Cm9」が登場した。メロディーは「es - d - c - h - c - d」という風に9th音を強調した様にして旋律が現れる。しかし、Cm9が内在する7th音は短七度の「b」であるべきなので、この旋律の「h」は本来ならばこうして表すべきでないのでは!? と疑問を抱いてくれる事こそが重要なのです。この場合の意図として厳密に取扱うならば精確には「es - d - c - ces - c - d」が正しい表し方となります。

ジャズの場合、トニック・マイナーがCmだとしても遠隔調に相当するコードに進む事など珍しくもないので、要所々々にCマイナーっぽさを感じようとも、楽譜上では調号を与えてしまう事で後続のノン・ダイアトニック・コードの表記が煩わしい程に臨時記号が生じたりする事は往々にして起る物で、それならばハナから調号を与えてやらない方が、目紛しく登場するノン・ダイアトニック・コードの表記は足枷を外される様にして縛りの無い「表記の海」を漂う事が出来る事でありましょう。

とはいえ「音」に従属すべき奏者と雖も、音の分析など二の次で異名同音であれば「ミ♯」も「ファ」も腹に入っちまえば一緒! とばかりに、己の読譜の偏った癖を蔑ろにして音を追う事ばかりを優先するような連中も存在したりするので質が悪いのであります。

質が悪いと悪罵を浴びせようとも、そうした事が強いられてしまう事に対して楽曲に責任がある訳でもなく同様に作者に責任がある訳でもない(※厳密に言えば作者の手に依って難しく書かれてしまう事は往々にしてある)。矢張り最終的な責任は、奏者自身の読譜能力が問われてしまう所でもありますが、奏者とていつも咎めを享けたくはない事でしょう。

ジャズに限らず半音階が頻りに現れる楽曲のケースではこうしたシーンは決して珍しくはない物の、矢張りジャズ方面は特殊な側面があったりする物です。主和音上をドリアンで嘯いたり、トニック・メジャーとてリディアンやミクソリディアンで嘯かれる事など珍しくもない。Cメジャーで済む所がモード想起としてはCリディアンを強いられれば、予見の更に予見がある事になり、調号など存在しない所に「fis」の錨を投影しなくてはならない事など往々にしてあります。

トニック・メジャーでの第7音の半音下がるオルタレーションとて同様。Eメジャーというキーならば常にD音が本位記号の縛りを享けて実際にはイ長調と同じ音組織を奏しようともそれは決してイ長調由来の音ではない事は、「旋法性」が示している事であります。これは調性を多義的に扱うが故に旋法性が生じているという、調所属を見抜くという次の段階のステップを求められているという事を意味します。調所属の読み取りの後に旋法性の想起が必要となる訳です。

然し乍ら、殊にジャズ界隈に於て日常的に取扱う楽曲は、調所属が不明瞭又は調所属が頻繁に変化する様な楽曲が多いだけではなく、想起される旋法性(どのパートもソロをとらずに主題だけがある場合、その主題は音組織すべての7音を使う事なく後続の他の調所属・旋法性を齎す組織に移る事など往々にして現れるも、奏者は常に「音組織」を俯瞰していなければならないという意)が必要とされる為、調号を与えずに譜面に記される事が多いのでありまして(調号を与えた所で調性を嘯いている)、記譜という側面からジャズをひとたび見れば「幹音 or 変化音」という風に変化してくれた方が音符を追うだけなら視覚的には楽になる様な情況があるのも現実です。

幹音というのはご存知の通り、ピアノの鍵盤で言えば「白鍵」で示される音で、調号も変化記号も要らない基の音であります。ですので某かの調号が与えられた場合──例えばロ長調での幹音──はロ音とホ音しか無い訳です。調号を与えさえすればダイアトニックの音たちは変化記号が附与される事はありませんが、幹音という物から見れば実質的には変化が全く為されていない事を示す事なので、ロ長調に於ける幹音とは前述の様になる訳です。

ジャズに於て調性が曖昧な状況というのは凡ゆる面で無調という状況であるのではなく、調所属が煩雑な為であって局所的には某かの調性の影響を受けている事の方が多いのが実際です。

とはいえ調号を与えたからといってその調号で示される調性を嘯く事が多い情況である訳ですから調号がそれほどの深い意味を持たなくなるのです。何らかの調性を映ずる事のできる音の世界を繰り広げているのであるならば、変化記号が表れやすい幹音というのが必ずある訳です。F♯、B♭というのは最たる物でしょう。

つまり調号を与える際に用いられる変化音というのは調性の影響を受けているが故の事で、局所的乍らも調性の影響を色濃く受ける場合の楽曲であれば、調号に何らの変化がなくとも、そこに記譜される音は調性の影響を受けた音として記譜せざるを得ない訳です。

嬰ヘ短調(=F♯m)というキーで表すのが通常の世界だとして、このキーのⅢ度=つまり♭Ⅲ度で生ずる短調のⅢ度として表れるコードは概ね増和音として変化します。その際四和音ならば「A△7aug」というコードを生じますが、調号の無い譜面を由とする人はA△7augの5th音は「E♯音」が適切なのですが、その楽譜上の変化記号に違和を抱いてしまって「F♮」音として記載される事を好む様な人が居たりします。

本来ならばそれが「F音」由来となる事自体有り得ないのでありますが、意外にもジャズ界の人はこういう「癖」を付けてしまっている人が少なくありません。中には著名な人が音楽書として著した本の中で堂々と、こうした悪しき例を悪びれもせずに書いていたりする人もおります。

では、一時的にキーがCmになっていたとして、茲でも調号が与えられない状況でコードネームは「Cm7」が与えれていたとしましょう。そして主旋律として [es - d - c - ces - c - d] という線の流れがあったとしましょう。先の様な人というのは茲での [ces]=C♭音という表記を嫌う事が多いです。要は [es - d - c - h - c - d] と表して欲しいと言うのです。

Cm7の構成音は「ハ・変ホ・ト・変ロ音」なのでして、そこで「ロ音」を生じてしまうのが良くない例なのです。つまり短七度がある状況で、それがカウンター・ノートとして出現しようとも、先のフレーズの連なりを見ればB♭音から半音変位した音ではなく、C音から一時的に半音下がって亦戻る様になっている状況であるのです。これが「刺繍音」です。

細かく括るならばカウンター・ノート≠刺繍音なのですが、刺繍音というのは変位したら亦元の音に戻る訳です。先の [ces音] は場合に依ってはC音よりも僅かに微小音程として狭い音でのオルタレーションである事も珍しくは無いのです。1単位六分音(=33セント)低く採ったり、1単位五分音(=40セント)低く採ったり、1単位四分音(=50セント)低く採ったり、1単位三分音(67セント)低く採ったりする事など往々にしてあるのです。

これらはどの音を用いてもC音から半音低いという音ではありません。仮に半音弾くかろうと、背景のコードの状況を鑑みて先のフレーズが生じているならば、C音の7度由来の音が変化するという風には表せないのです。

つまり、先の様な状況にて己の譜面の追いやすさだけを追求するのならば、幹音が視覚的に有利に働いている状況しかないという事になるのです。

無論私とて、半音階的に臨時変化音が生ずる一般的な記譜法を知ってきてい乍ら先の様な状況を見越した時を憂慮した上で、そうしたケースでの陥穽を取り上げているのであります。然し乍ら悲しい哉ジャズの世界というのは調性を一義的に捉える事は無粋であります。

局所的な調所属を捉える事を是認せざるを得ないのであります。又、譜面とにらめっこになる様な情況でも実際はコード譜や、トゥッティやブレイクをアンサンブルで揃える必要があるという予定調和&共通認識に依る物でフレージングを指定される必要性が無ければリズム譜で済まされるケースも少なくはありません。コード譜と併存して想起してほしいモードを書き添えたり、リズム譜でシンコペーションを強固に示すだけの物や、後は拍子の指定などが与えられている簡便的なシーンなど少なくありません。

場合に依ってはキーが移高されるケースもある(多くは歌い手に依る)ので、コード譜がディグリー(Ⅰ・♭Ⅱ・♯Ⅳなど)とコード・サフィックス(ディグリー部に付与されるコード系統の表象・略記法)だけで「I△7 -> ♯Ⅳ△aug (on Ⅲ) -> ♭Ⅱ7」などのように記載されている事もある位です。

一般的に問題が少ないのは上行形には嬰記号、下行形には変記号という風に教えられる事もありますが、実は半音階的な要素を多岐に亙って生じているケースでの記譜法というのは統一的な物はないものの、非常に深く首肯し得る物があります。それはシュテールが自著『和声法』で示している物であるので紹介する事にしましょう。

=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=

《1. すべて半音階的に上行する音は上昇し、下行する音は低下させる。》

《2. まず調子のことを頭におき遠親調より近親調の変化記号をつける。例えばC durで上昇する時はDisではなくEs、下行の時はGesでなくFisと書く。》

《3. 一般的和音としてあるいは音程として見なれた方の変化記号を付ける。》 (*R・シュテール著『和声法』全音出版社刊 p.88〜89)

=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=

つまり、シュテールの2と3の部分は特に一般的にも準則となっている所なので、これを念頭に置いた上で、ジャズの場合は更に、調所属を判断して私の場合は特に2と3の判断は二の次になってしまうのであります。それはなぜか!?

シュテールの謂う「2」は、ジャズの様に拍単位での中間転調も容易に視野に入るケースにて近親調と遠隔調(シュテールの文中では遠親調)の違いというのは、先行する調性と後続が単に1対1の状況ならまだしも、際限なく繰り返される様な時には破綻してしまいます。そうなると調性に追従するよりも幹音からの派生音として見なした方が余程見やすくなる様にはなります。

とはいえシュテールの謂う「3」を準えた場合、見慣れた方を優先してしまうと矛盾が生ずるケースが多々ある訳です。他にも、全音楽譜出版社刊『新しい音楽通論』221頁を読めば一般的な半音階的な記譜法が書かれているので参考になる事でしょう。

私の示す楽譜というのは、音楽的な深い意図を示す為に、局所的でも「態と」その調所属に則った記載をするのであります。そういう訳で、普通の記譜法からすれば随分と読みづらい記譜となっているのは私自身感じてはいるものの、単に読譜を遂行させればよいという物でもない為に、非常に複雑で示唆に富んだ記譜をしている訳です。「腹に入ればどんな悪食だろうが一緒」という様な捉え方はしていないのです。

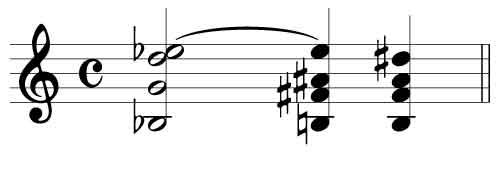

では、調号無しというのは譜面《ふづら》上ではハ長調/イ短調と同等である訳ですが、全体の調所属の煩雑さや旋法性の強い曲想が調性を露にせずに調号が無い状況に於て、E♭△7とB△7が生じた場合、これらのコードに依る進行間で生ずるesとdisは、音の上行/下行に拘らず和音を表す際の構成音は、これらが1小節内で生じた場合でも明確に書き分ける必要があるでしょう。

esがdisへ実質掛留を成していれば後続がB△7のコード上でもes音を係留させた記譜にならざるを得ませんが、同度進行の場合は実質的に同じであろうとも書き分ける必要があるかと思います。勿論こうした判断は私の記譜の方法が絶対なのではなく、あくまでも指南者のそれに正当性があれば準則すべき事ではないかと考えます。

扨て今回のサンプルは、ベース・パートにこそ以前に用いた全く別の曲にて用いた減八度を挿入するフレーズを引用しております物のコード進行は全く別の物にして改めて作った物です。このコード進行から坂本龍一作曲の「Elastic Dummy」のBテーマやインコグニートの「Still A Friend of Mine」のサビ部などを想起する方もおられるかもしれませんが別にパクリという訳ではありません。ただインコグニートのそれでベースを弾くランディ・ホープ・テイラーのダブル・クロマティック部分は良いフレーズだと思い倣った所はあります。

上掲譜例動画は2023年2月上旬に、頭初から本記事で掲載していた「音声のみ空白動画」を挙げていた事をGoogleから指摘された事に伴い新たに制作した物です。そこでストリングスを追加した事により、ストリングスの掛留に配慮したので過程で生ずる「C♭△9(13)」と異名同音変換しており、本記事の他の譜例と表記が異なっているのはご容赦下さい。

今回用いたフレーズにて、各小節/1コードという状況に於て、コードというシラブルだけに拘泥して欲しくないのであります。各コードに対してモード・スケールを想起した上で生ずるであろう変化音を想定して捉えて欲しいのであります。赤色で示す音は注意が必要となる音です。

1小節目2拍目のfis音は、本来茲ではD♭リディアンを想定しているのです。ならばこのfisはgesであって、D♭メジャー・スケールと同じ音なのではないか!? と混乱する人がいるかもしれませんが、D♭リディアンの第3音と第4音の間をクロマティックにつなげているアプローチなのです。

決してD♭メジャー・スケールの第3音と第4音の間を半音で繋げているのではないのです。そこで4拍目のf音に対しての装飾音符の前打音=fesは、決してD♭リディアンの第4音のe音でもないのです。これらの半音階的装飾は厳密に理解して欲しい所です。

3小節目も、この小節で生ずるBリディアンというモードを投影した上での表記となるので、2拍目のそれは重嬰ニであるdisis音が生ずる訳です。このアプローチも1小節目と同様です。

4小節目の1拍目に現れる重変ロ音=beses(※besesという独名=重変ロ音というのは一義的に捉える必要はなく、シーンを変えるとbesやhesesという風にも言われたりするので注意。シュトゥンプフはbeses表記。青島広志著『究極の楽典』にはbesとhesesを併記されておりとても丁寧)は、これこそが根音から変位する減八度なのです。

3小節目からシンコペーションという移勢された変ロ音が予備となり、変ニ音を挟みつつも減八度へ「剥離」する。これは決して七度音由来の音ではないので本位イ音(=a)とはならないのであります。2拍目の重変ホ音も、後続変ホ音に対する下接刺繍音、3拍目のfesは後続f音に対する強勢上行倚行音であり、これと同様のfes音が4拍目で現れるもこれは下接刺繍音という物なのです。「ゲラゲラポー」の時も同様の事を説明したのでブログ検索にて過去記事を探っていただければお判りになる事でありましょう。

今回のサンプルを単に視覚的に見やすくしたとするならば次の様に表す事も可能ではありますが、背景に備わる音楽的意図が相当スポイルされるのはお判りなるかと思います。読みやすさを追求するあまり重要な「暗喩」が無くなってしまいます。

楽譜の歴史からすると、出版社所属の編集者が作者の意を酌まずして勝手に編集してしまったりして出版されたりする事も往々にしてありました。あの国のあの出版社が出したからウチもこれを「写し書き」(!)して世に出そう! とか平気で罷り通っていた物で、故に西洋音楽界隈では自筆譜との考察が隈無く行われたりするのであります。

ジャズ界隈にてそれほど楽譜が重視されないのは時代がレコードの時代に移ったからでありまして、録音物こそが全てという風になったからですね。専属契約を交わして数多く録音物を世に届ける。セッション・ワークも忙しなく行われ、楽譜は簡便的な表記にて予定調和の指示が組まれ、それで一期一会のインプロヴィゼーションに価値ある音へと変貌する。

こうした世界観が体系化されれば、ジャズもその後数十年を経てアンサンブルがメカニカルにもなる訳ですが、そのメカニカルさが齎すのはアンサンブル構築の高度化や奏者の卓越したプレイを何度も再現するが故の事でありましょう。

とはいえ、この高次な側面において特定の調性に拘泥する必要性は稀薄となり、記譜スタイルというのは調号が無い方が概して巧く行く事が不文律となっただけの事であり、ジャズメンは調性や記譜を軽んじたのではない物の、縛りの無いスタイルから生じた所に後塵が先蹤を理解する事もなく覆轍を踏む者が増大しているというのが実際の所でありましょう。

体系に甘んじるだけである程度の音を出せてしまう様になったジャズが、方法論だけにあぐらをかいてしまって先蹤を吟味する事もないままに、尊ぶべき音楽の体系に対して憶説で判断してしまう。その憶説が憶説を呼び、ジャズの方法論など錆び付いてしまっているのが殆どです。先蹤を拝戴しない事は結果的に錆び付かせる物であり、楽譜という物も、自身の偏った姿勢に甘んじていてはいけないという事でもあるのです。

2016-07-19 13:00