三全音の包含 [楽理]

前回はクアジ・エクィディスタントの話題を中心とした上で、その体系のひとつである短三度等音程にて三全音(=トリトヌス、トライトーン)がどの様に介在しているのか!? という示唆に富んだ側面を感じ取っていただきたかった訳であります。

「悪魔の音程」などとも言われる三全音ですが以前から私が述べている様に、三全音が複数備わる時には神にも値する程の音脈へと変容するというのは疑いの無い側面であります。不協和音程というものはそれらが多数存在すれば汚濁の度を強めて了うかの様に近視眼的に捉える人が少なくありませんがそれは全く違う事でして、寧ろ巧緻に使う事で味わいを増すのであります。

通常、長音階の全音階で生ずる三全音音程は1組しかありません。クアジ・エクィディスタントに於ける短三度等音程では、もう1組の三全音が短三度上下に離れて存在する様に交わる訳であります。

そうした2組の三全音が交わる組織は非常に近しい存在として我々は聴いている筈です。例えば和声的短音階(=ハーモニック・マイナー・スケール)がそうです。

ジャズ/ポピュラー音楽体系でも比較的浅学な所を扱うレベルでは、和声的短音階で生ずる短調(=自然短音階)での導音で生ずる第7音の導音としての変化は、ドミナントの機能時にのみ限定的な導音欲求として生ずるという西洋音楽とて茲迄古典的な短調の体系を今猶固守した考えとして理解しているのは稀なのですが、畢竟するに、ハーモニック・マイナーをモードとした場合はドミナント機能のみならずトニックやサブドミナント時に於いても導音欲求として生じた音階上の第7音のオルタレーションを堅持する事がモードたる体系な訳ですから、それにて「短調のⅢ度」と呼ばれるつまり平行長調では主和音としての長和音だった筈の和音が増和音として為している体系が出現する訳ですが、非常に狭い短調の世界だけの理解に収まってしまうならば属和音以外での導音欲求しか知らない事になるので短調のⅢ度を体得しない事になる訳でもありますね。

一方で、そんな狭い短調の体系しか知らない筈なのに「フリジアン・ドミナント」という、短調主和音に解決しようとしない調性感を蹂躙する旋法的振る舞いでの音楽観を知って居たりもするのに、そうした体系と、非常に古典的な短調の世界とは趣を異にした体系であるにも拘らず単なるオプション的発想で音楽を俯瞰しようとして一義的理解に収めようとして了う悪癖を備えて理解していたりするのもジャズ/ポピュラー音楽界隈にはプロ/アマ含め非常に多いものでもあります。

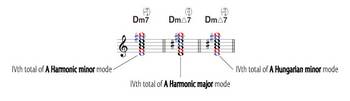

和声的短音階のモード上で前回の様に総和音を作ってみましょうか。Aハーモニック・マイナーをモードとした時のⅣ度上で生ずる総和音は次の様に例示しますが、この際なのでAハーモニック・メジャー・モードやAハンガリアン・マイナー・モードでの総和音も作る事にします。その意図は後にご理解いただける事でありましょう。

扨て、それら和音構成音の11度音は増十一度となっております。アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲の説明と應用』で紹介される特徴的な和音のひとつでもある為、非常に興味深い和音のひとつでもあります。13度音を使わずともマイナー7th上に増11度音があるという所は非常に示唆に富んだ和音であるとも言えます。

ハルの方は更に短和音を基に「短九度」を包含する和音体系も紹介しておりますが、今回私は「実用的」な側面から抜萃して取り上げる事にするので、短九度包含型の短和音の体系は語りませんのでご容赦を。

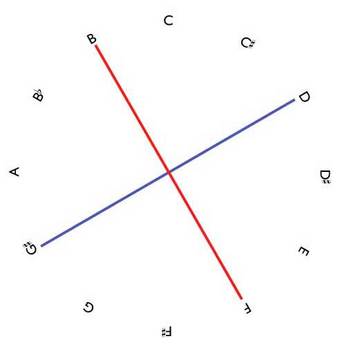

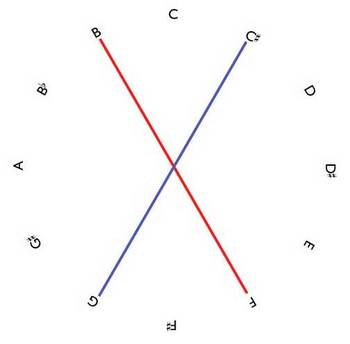

扨て、あらためて「Dm7(9、+11、13)」というコードを見てもらいたいのですが、赤色の三全音はそれがハーモニック・マイナーでなかろうと通常のドリアン・トータルでも出現する「f - h」の三全音です。それとは別に青色の三全音が新たなる2つ目の三全音である訳です。

青色の方も実は複音程に跨がっている三全音であるのですが、もう1組目との三全音が3度音程で寄り添うので、前回語っていた様な「複音程での稀釈」が起らないのではないか!? と疑問を抱くかと思われるかもしれませんが、それはシステマティックに物事を捉え過ぎです。

仮にドリアン・トータルで、そのノン・ダイアトニックとなる音が短三度等音程でクアジ・エクィディスタントを形成したとして、その新たなる2組目の三全音が「d - gis」で出来たとした場合、原音程として存在していた「f - h」の三全音のfからgisは増二度でしかない為、複音程が稀釈化されてしまったのではないか!? と捉えてしまいかねないという疑問を私は案じていて此の様な例を出しているのです。私の身近な所にもそうして誤解をする者が嘗ておりましたので。ですから次の様に考えて欲しいのです。

新たなる三全音の出現に依って基の複音程化した三全音のパワーが稀釈化されるのではなく、基の三全音が複音程化していたから別の音脈を呼び込んだのである、と。

そうして形成された時の2組目の三全音由来で基の三全音と複音程を掻き消されようとも順序が逆なのです。ですから、別経路で生じた三全音は「複調的因果関係」を持つと見做して良いのです。

処が、和声的短音階のモードはその全音階中に2組の三全音を持っているのですから、これは複調的というよりも「全音階的半音階」として色彩を増している状況と考えるべきなのです。勿論巧く活用すればその音脈を複調的に発展させる事も勿論可能ではあります。とはいえ通常の状態でこれだけ情緒深くなっているのは、短調としての世界観が更に強化されて、「短三度」という混濁感のある音程が多く存在している状況でもあり、本来なら1組しか存在しない三全音を2つ持っているという所に多様感が生まれる訳です。

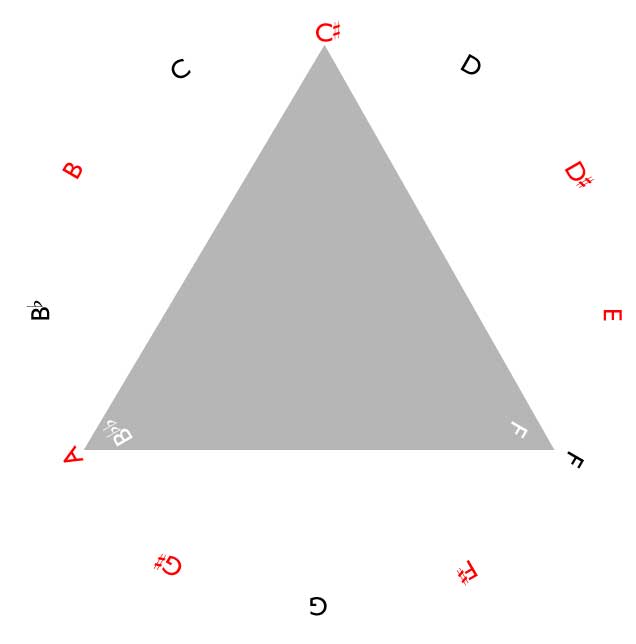

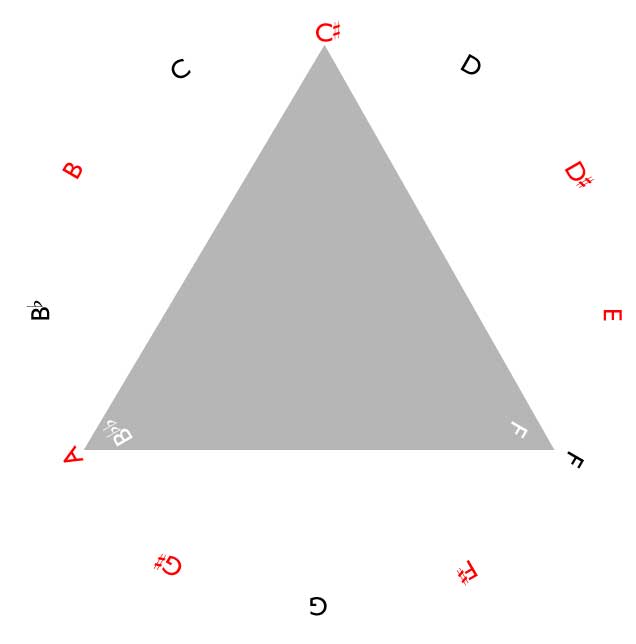

和声的短音階をモードとした時にその多様さが最も顕著に表されるのは、ジャズ/ポピュラー形式のディグリー表記で言えば「Ⅴ△/♭Ⅵ△」という風に為した時のポリコードでしょう。つまり上声部E△で下声部がF△という状態です。こうした和声的な響きはドビュッシーのペレアス和音を見出す事ができますが、下属和音と属和音の同居という形で世界観が暈滃されるというよりも異なる調域にて上下の属和音が半音で寄り添う様な複調の解釈だとストラヴィンスキーという風にもなる訳です。こうした西洋音楽の始原的側面をマーク・レヴィン著『ジャズ・セオリー』では全く語らずしてジャズ界隈から突如生まれた特筆すべき例かの様に載せているのは実に滑稽な部分でもあったりします(※『ジャズ・セオリー』ではスラッシュ・コードという耳慣れない語句にて経過的に現れる様に語られている)。

基底和音の調性感を稀薄にしたいのであれば基底和音の完全協和音(=完全五度)か不完全協和音(=三度)をオミットする事で暈す事ができますが、最も暈されるのは「空虚五度」という三度音をオミットした解釈であり、即ちそれは不完全協和音をオミットするという事であります。

何れにしても使用する音組織に於いて三全音がどの様に備わっているか!? という事で取り扱い方は全く異なる物です。例えば、只管全音階的な情緒にこだわっていようともさりげなくノン・ダイアトニックの音が入って来る音があります。恐らくそれは長音階の全音階組織で見た場合は概して、

ファが♯(半音上行) or シが♭(半音下行) or ミが♭(半音下行)

という例に括られる臨時記号の変化が与えられている事でありましょう。ファが半音上行した音をブルー五度との異名同音として考えるとこれらは総じてブルーノートと奇しくも同等でもあるんですね(実際には別物)。

処が本当のブルーノート(=ブルー7・5・3度)のオルタレーションはこうした西洋音楽での近親調由来の音脈とは異なる物だったのに、いつしか西洋音楽流のそれに倣った物と「ほぼ同化」してしまい、ジャズは普及と同時に通俗化してしまった側面もあった訳です。ですから「ファ#」≠「ソ♭」なのです。ブルー五度として生ずるブルーノートは決して増四度ではないのです。

酒が法律で禁じられた頃のジャズと其れ以降のビバップではやはりガラリと変容する所も、高次な音楽性が酒や薬物の力を借りた物ではないのですが、卑近な音から逃れたいというのが共通した欲求であった事は確かでしょう。然し乍ら残念な事に、ジャズの先人が築き上げた体系を後に続く殆どの人間達はそれに甘んじて西洋音楽との用法と同一化させて捉えている者が殆どであり、ジャズの音は単なる方法論に則っただけの音の羅列ばかりが蔓延る様になったのは80年代に入っての事でありましょう。

ウォーキング・ベースの方法論とて今や一冊の本で出ている位ですが、それとて背景のコードに頼った手法であるのが大前提であるのが殆どのケースであり、「では、ワン・コードの場合どうやって発展させるのか!?」と問えばそれらの本など途端に閉塞してしまうモノでして、調性の仕来りやコードが暗喩とする和音外音での組織から見えるモード組織からをも逸脱するにはどうすれば良いのか!? という事は全く語られていない事でしょう。こうした時のクアジ・エクィディスタントの必要性というのも全く語られていない事でありましょう。

こうした現状からもお判り頂ける様に、無知蒙昧である読者からすれば市販の本とやらはバイブルに等しい価値を見出すかもしれませんが実際に蔓延っているそうした方法論の本の殆どは音楽を皮相的にしか扱っていない物ばかりで、全く肥やしにならないのですね。ジャズやロックを遣りたくて仕方なかろうとも西洋音楽から楽理を学んだ方が確実に身に付くのであります。

コード進行というのが抑も「下方五度進行」を視野に入れたカデンツを経由する為の物ですから、カデンツを過剰なまでに意識させる様なコード進行というのは向うの方から調性感を強めてやって来る訳です。そこでツーファイブ進行を見出して、ドミナント7thコード上で馬鹿の一つ覚えの様にオルタード・テンションを充てる。しかしドミナント7thコード以外ではアウトサイドした音を充てる事を知らないという近視眼的理解に及ぶ連中が数多く輩出(排出!?)される訳です。

ツーファイブ進行を多用する際、其処彼処で用いられるドミナント7th系統の和音が本来持っている三全音と、オルタード・テンションが附与する可能性のある別系統の三全音とやらに遭遇する事でジャズの三全音というのは局所的に三全音の色彩を用いますが、それは和音に対して受動的な動きでもあり従順であります。静止軌道衛星が実際には静止しているのではなく地球の自転に同期して動いている訳ですが、逐次調所属が変わるジャズにて和音に対して従順なツーファイヴ過程での三全音の使い方というのはやはり「従順」という言葉が相応しいのであります。

他方、12平均律でのコード進行はどうあれ別系統の12平均律すなわち、一方の平均律とは50セント違いで存在するもうひとつの12平均律とも呼べる四分音律を視野に入れた時の短三度等音程クアジ・エクィディスタントの断片を用いたマイケル・ブレッカーのアプローチ(※前回の記事参照)のそれは、その微分音は和音や調性に追従はしていない「スタティック」な存在であるというのも重要な所です。逐次追従しない事で既知の体系の側の色彩を強めようとする物なのです。

三全音が複数存在したとしても、そうしたケースは総じて短三度等音程になる物ではありません。等音程が存在するという事は既知の調性の体系である全音階に半音階的な色彩のコントラストがまんべんなく施される様な物だと思ってもらえれば良いかもしれませんが、等音程では存在しない複数の三全音というのはある意味複調的とも言えるかもしれません。それが複調的だとしても、ひとつの全音階の体系(=モード体系)として持っている音組織があります。それがメロディック・マイナー・モードです。

以前にも語った様にメロディック・マイナーをモードとする体系で四和音のダイアトニック・コードを形成すると、属七和音以外の副七和音でのⅣ度上に現れる和音は、副次和音にも拘らずドミナント7thコード(形だけが)なのであるというのは記憶に新しい所でしょう。而も下方五度進行をしない閉塞的なドミナント7thコードとなる訳です。勿論Ⅳ度上のこのドミナント7thコードはコード体系の名称がドミナント7thコードであり、本当の「ドミナント」はⅤ度上の事なのでその辺りはこうして念押しする必要も無いかと思いますが、紋切り型の理解をしてしまう様な人も少なくはないので念のためご容赦を。

扨て、メロディック・マイナー・モードではⅣ度とⅤ度上に2つのドミナント7thコードが現れる訳ですが、この事から判る通り、異なる2種の三全音体系が存在するという点を読み取る事が出来ます。つまりは2種の三全音が長二度音程で互いに存在するというのがメロディック・マイナーの世界という訳です。例えば北川祐氏が語る所のポピュラー音楽界隈での体系ですと、斯様なⅣ度上に現れてしまう事になるドミナント7thコードを機能的なサブドミナントとして銘記していないケースもあります。

とはいえ長調・短調の体系にて生ずる主要三和音の和音体系に頭でっかちになってしまうのもいけません。抑も主和音であるトニック(トニカ)という名称は固より何故《ドミナント》《サブドミナント》という名称があるのかというと、そもそもドミナントは主音の5度上にあるから上属音であり他方サブドミナントは主音の五度下方にあるから下属音であるという所が根源的な物です。それらの音を根音にする以上は和音がどの様な体であろうと属和音と下属和音である訳です。

属七の和音という、長三和音に短七度音が附与された物をドミナント7thコードと括るからこそ、それが副次和音(=副和音)体系でも生ずるから総じて副次和音上で現れる和音に機能を与えなかったら、その後のブルースやジャズは閉塞してしまう事にもなります。偶々メロディック・マイナー・モード上のⅣ度上に生ずるドミナント7thコードの第3音は通常のドミナント7thコードの様に導音としての働きが起らない閉塞した物となるから色彩的な独立峰的な振る舞いに収まるからでありまして、他の体系での副次和音上でドミナント7thコードが生じた時、その和音が通常の属音上のドミナント7thコードとしての振る舞いを見せてしまう様な事はあるかもしれません。しかしそれとてドミナント7thコードの進行が必ずしも下方五度進行をしない例を散々取り扱って来た事からもお判りになるとは思いますので、不協和音の連続として和音進行を見せるジャズにて「不協和→協和」という機能和声的なそぶりをジャズにすら求めてしまうのは無粋な事とも言えると感じます。

メロディック・マイナー・モードの本題に戻しますが、メロディック・マイナーという音階はナチュラル・マイナー・スケールの第6・7音が半音上がったオルタレーション(上行形)でありますが、モードとなると下行形であってもメロディック・マイナーの上行形を維持する形となるので、この音組織は単なる短音階の変形とする以外であるドリアンの第7音を半音上げた物とも等しくなります。

なぜこうして突如としてドリアンを基としつつその音階を更にオルタレーションさせる様な歪曲した見方での変化を伴わせるのかというと、ジャズ・アプローチの多くが原調を嘯く様にしてアプローチしている為、それで真のメロディック・マイナーを「背く」訳です。

ナチュラル・マイナーをドリアンと嘯き、アイオニアンをミクソリディアンとして嘯く。メロディック・マイナーという真の体系はマイナーを嘯いて出来た物ではありません。ですからジャズ的なメロディック・マイナーの体系はドリアンを嘯いて変化させたとして考える事で多様に扱える事となるのです。

その多様さというものは、通常どんな体系であろうと「嘯き」が視野に入っているならば「音階」という風に大きく見渡す必要はないので、音階の一部の組織である「テトラコルド」(=4度音程列)を視野に入れれば、テトラコルドを嘯くだけで良いのです。アイオニアンをミクソリディアンとして嘯く時も「ドレミファ」はコモントーン(=共通音)である訳なので、そのテトラコルドとは別のもう1つのテトラコルドを変化させて嘯いているのが実際なのであります。音階を覚えるのはシーンに依っては呼び名が変わってしまう事もあります。テトラコルドの変化だけで済むならばその取り扱いはもっとシンプルになる訳です。

因みに茲であらためて述べて置きたい事は、テトラコルドというのは「4度音程列」の事であり、決して4音を充てるという事ではありません。琉球音階が「ドミファ」「ソシド」という風に夫々のテトラコルドには3音しか無いものの、それらとて「テトラコルド」なのであります。何故なら「4度音程列」だからです。極言すれば茲に4音である必要はない4度音程なのでありますから、音階として俯瞰した時にヘプタトニックを超えた8音や9音列と為す事もあるでしょう。また、テトラコルドが完全四度である必要も無い訳です。テトラコルド同士が必ず異度である必要もなく同度で持ち合う事もあれば、異度は長二度である必要も無いのです。同度・異度はコンジャンクト/ディスジャンクトという風に界隈では呼ばれているのです。旧い体系にて広汎に知られているテトラコルドは完全四度での4音列と見做される場合が多い物の、現代での体系では必ずしもそうではないのであるという事を知っておいて下さい。

余談ですが、完全四度を超える音程《増四度》のテトラコルドを用いてパーシケッティ著『20世紀の和声法』p.49では、「2オクターヴ・スケール」と「多重オクターヴ・スケール」を紹介しているので参考にしてみるのも良いでしょう。

またこうしたパーシケッティの例示とは別に、以前にも述べた12音を網羅するスプラトニック・スケールの場合は1組のテトラコルドを「短二度・長二度・増二度」でテトラコルド間を全音ディスジャンクトさせている為音程が「減五度」となるのも特殊な用例でありましょう。

恐らく殆どのジャズ/ポピュラー音楽理論界隈ではこうした所に依拠する方面を述べてくれない物でしょう。述べて呉れないという無配慮から来る「無視」という状態だけであるのならまだしも、体系がその根拠を語る上で真理に到達していないという「無智」がそうさせている事の方が実状ではないかと思います。それは何が原因なのでしょう!?

そんな原因とやらを探るのは然程難しい物ではありません。では、ジャズ/ポピュラー方面の多くと私のブログのはどう違うのかというと、多くのジャズ/ポピュラー界隈は音楽の根源的な部分は顰に倣っておりますが、そこから分化する様な体系となると根拠を明示しないまま途端に彼等の界隈での主観や強引な一義的な結び付けに依って括ろうとしてしまう訳です。

メロディック・マイナーというのはその音組織に2組の三全音を形成します(第2・6音と第3・7音)。2組の三全音を形成しているとは雖も短三度等音程に依るクアジ・エクィディスタントの様に対称的になっているのではなく、三全音が全音で隣接し合っている状況であると言えるでしょう。

こうした構造から対称形を類推するとなると、近しい所は全音音階(=ホールトーン・スケール)での等音程構造であり、そのホールトーン・スケールは、2組の長三度等音程クアジ・エクィディスタントでもある訳でして、メロディック・マイナーの音組織そのものにはクアジ・エクィディスタントは無いものの、近しい体系は短三度等音程よりも長三度等音程、或いはホールトーン・スケール体系の方になるのであります。

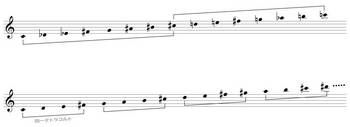

メロディック・マイナーに包含される三全音を前面に押し出してリフを形成している特徴的な曲にキング・クリムゾンのアルバム『Discipline』収録の「Elephant Talk」は、そのリフはトニー・レヴィンが奏するチャップマン・スティックに依る物ですが、Aメロディック・マイナー・モードなので、多重のリフを絡めつつメロディック・マイナーからの音組織をマトリクスに抽出して、通常の和音体系に捉われないプレイをしているのは「モード・ジャズ」のアプローチでもあります。

メロディック・マイナーに包含される三全音を前面に押し出してリフを形成している特徴的な曲にキング・クリムゾンのアルバム『Discipline』収録の「Elephant Talk」は、そのリフはトニー・レヴィンが奏するチャップマン・スティックに依る物ですが、Aメロディック・マイナー・モードなので、多重のリフを絡めつつメロディック・マイナーからの音組織をマトリクスに抽出して、通常の和音体系に捉われないプレイをしているのは「モード・ジャズ」のアプローチでもあります。

「Elephant Talk」は終始Aメロディック・マイナーではなく、BパターンはF#マイナーへ転調し、CパターンはC#マイナーへ転調します。つまりBパターンの属調へ転調するのですが、このCパターンはボトルネックを高低差の大きいビブラートで奏しているのでとても印象深いパターンですが、このCパターンがAメロディック・マイナーに戻る時のブリッジにて2拍ずつ下記の様な和声で表す事の出来るこの進行が実に絶妙です。

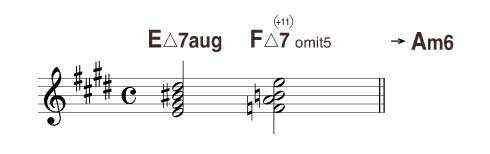

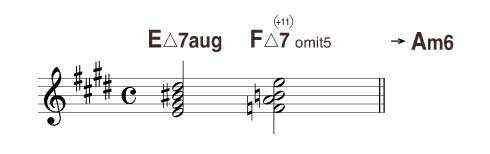

1〜2拍は嬰ハ短調に於ける短調のⅢ度でのE△7augですが、次の3〜4拍は減四度となるF音を根音とする硬減長七ですが、《ヘ・ロ・ホ・イ》の不等四度に依る四度和音とも形容し得るものです。後続和音が硬減長七か不等四度和音のどちらかであるかは扨置き、局所的な転調を視野に入れずに「減四度」を見る事の方が重要です。減四度というのは、「短三度」があって始めて活きる音脈です。マイナーをメジャーに聴こえさせる様に皮相的には映るかもしれませんが、もっと多様な世界なのです。このブリッジ部がある事で次のAメロディック・マイナー・モードとなる便宜的なコードAm6が映えるのも絶妙な所です。

以前にもスティーリー・ダンの「Black Friday」にて減四度の例を出しましたが、この減四度の音脈は大変重要な物なので、この先も別の曲にて語る事があるとは思いますが、減四度として聴く事の重要性というのを今茲で体得しようとしても直ぐには無理な人の方が圧倒的に多い事でしょう。唯、重要な事は減四度としての音脈は茲でも私が強調していた様に、非常に重要な音なのだという事だけを先ずは心の片隅にでも置いていただければ幸いです。何れこの音脈は音楽観の幅を拡大させて呉れる事でありましょう。

減四度というのはマイナー組織を基に見る事で初めて活きる音脈ですが、根源的な側面にて調べるならば恐らくは同位和音という、つまりは同主調の音組織を一即多に捉える事に依る音組織への欲求が齎す作用から生じているのだと思いますが、その程度では同主調の片方の「余薫」を使い乍らもう一方を使っているという単純な物であるに過ぎません。今回この例示した減四度は、短調の余薫を利用しつつも転調感の方を強めて減四度の音脈を使っているので、基の短調の前フリとして減四度は使っていないので「唐突」な訳です。然し乍らその唐突な音脈というのは減四度という物を意識しているからこそ、その減四度は通常では短調組織に現れないレールを使うのでありまして、これは、言い換えれば短調組織からは縁遠い、主音を共有し乍ら長三度等音程でのクアジ・エクィディスタントの断片として(主音・減四度・重減七度)が現れる所の音脈と置き換える事も可能なのであります。

マイナーを存分に堪能していたのに、なぜメジャーと同等の「減四度」に欲求を向けるのか!? そういう現実が短調組織における不協和の世界の新たなる熟成を垣間みる事が出来る訳です。短調方面の多様な熟成がまだまだ使い果たされる事のない「進化」を感じ取る事が出来る訳です。

旧来の機能和声や単一の調性という観点からすれば短三度から減四度という進行は非常に悪しき例になる事でしょう。とはいえジャズの「背いた」世界を調的な匂いを感じて聴くのではなく、更に歪曲した方面から見抜かないと高次な響きは体得できない物です。総じてジャズから学ぶ訳でもないですが、調性を背いて得る多様な響きを実感する事が大事なのです。

先日、とある人がTwitter上にてガーシュウィンを引き合いに出しておりましたが、所謂「シャープ・ナインス」は「ガーシュウィンの9度」として語られるから10度(=短十度)由来ではないとする物です。これに就いては起源は短十度由来が正統である事はあらためて述べておかなくてはならない物です。

和音を3度堆積(=tertian chord)にて九の和音を建設する上にて例えばパーシケッティは、ポリコードの解釈(つまり和音構成音の5度音を共有し合うトライアド同士)の建設にて語るのですが、パーシケッティはマイナー・オーギュメント(短増三和音)を認めていない為、次の様な長三和音+短増三和音の体と為す《ド・ミ・ソ》+《ソ・シ♭・レ♯》の類のシャープ・ナインスが『20世紀の和声法』では例示されないというスタンスを執る事になっているのですね。「短増」の和音を体系から省かれるシーンは多く、それは「+5」という増五度が短六度とも看做せる事で根音の3度下方の和音とも同等になってしまう為パーシケッティは敢えて省いているのだと思われます。しかし省きつつも「オルタレーション」という事を肯定的に視野に入れれば、短和音の第5音が上方に半音変位しても良い筈だと理解する人がいても謗りは享けない事でしょう(パーシケッティはあくまで明示はしておりませんが)。

元々長調と短調組織が混淆とする世界観は、日本国内では松本民之助著『作曲技法』の中で「同位和音」として詳らかに語られている事を思えば、長音程組織の中に短音程組織が取り込まれる(またはその逆も然り)というのは結果的にその「短三度」は十度音程由来であって九度由来ではないという事が判るのであります。これはシャイエ&シャラン著『音楽の総理論 上巻』に於いても語られる事ですし、ヴァンサン゠ダンディー著『作曲法講義』でも語られる所です。増九度という風に括ったのはマルセル・デュプレもそうですし、シャイエ著『音楽分析』でも九度の和音を語る際に「三度の偏見」と称する様に、つまりは三度音をどういう風に「背く」のか!? という所に大きな手掛かりがあるのですが、結果的に短調組織にて長音程組織を見る事は、やはり複調が視野に入っている事であります。

とはいえ和音建設時に置いて長三度と短十度だと同度由来の和音が同居せざるを得ない矛盾した状況でもあるから、「シャープ・ナインス」を語る際には、それ(=同度由来)を避けた和音体系として括った意図が背景にあるのも鑑みなくてはならないのであります。根源的には増九度は十度由来なのであります。

複調を視野に入れても結局はひとつの体系として聴く以上は複調の解釈を是としない解釈もあります。そうすると同度由来という見立てに齟齬を生ずる事になるので、異度由来に依る三度堆積和音体系として増九度として見る事はあろうかと思います。増九度は12平均律だからこそ短三度と同様に異名同音として捉えられてしまいますが、これが四分音律となると増九度はもっと多様な微分音的振る舞いで音程を形成するので、四度音程が増四度音程としてのテトラコルドにて四分音体系を視野に入れたテトラコルドでの音組織まで見渡すと、非常に多様な音組織を形成する事にもなり、旋法的にも和声的にも瞠目すべき色彩に遭遇する事にもなるのです。

本来、増九度は短音程組織の短十度(=短三度)から遣って来た物であり、それを短増三和音を視野に入れない物であるのは単に同度由来の音の重複を避けた解釈と読むべきであり、そのケースにも則っていない時初めて微分音組織を視野に入れるべき音の存在であると言えると思います。

そうした解釈を扨て置いても、音律が熟成され平均化されて行くと不協和音は非常に多様に使われる様に開拓されて行き、例えばベルクの「ヴォツェック」では長三度・増九度・短九度を和声的に使われます。ドミナント7thコードのオルタード・テンションとして解釈するならばMajor3rd、♯9th、♭9thが同列に使われている事になるのです。幾らジャズ/ポピュラー界隈でも同度由来の音、特に9th由来の異なる音を同列に垂直的な和声として使う事はないでしょう。然し乍らこういう実際もある訳です。

そうすると、そうした不協和音は本当に3度堆積にて生じているものなのだろうか!? という風に捉える事も出来る事から不協和の為の和音建設が協和音程に則った不完全協和音程に依る構築でなくとも良いだろうという前提で、完全四度音程が脚光を浴びる様になり、四度の重畳がやがては二度を生む訳です。四度和音というのはその音程が等音程および不等の物夫々はブゾーニの時代にて既に取り上げられていた訳でして、ブゾーニが提唱した三分音体系やらも実際にはシェーンベルクとてヒントに成り得ていたでありましょうし、そうした背景の中で突然変異的に生じた和音ではない訳です。

突然変異ではないとしても、曲中での響きの振る舞いとして「予備の無い音」として唐突な出現をするかの様に建設されていったのは事実です。それに関してはケクラン著『和声の変遷』の「不協和音に対する新しい概念」の項を読めば大いに深く首肯し得るものでありましょう。

以前にも述べて居りますが、ドミナント7thコード上にてオルタード・テンション・ノートの組合せで生ずる「♯9、13」の組合せで生ずる三全音は、とりわけ他の組合せと比較しても複調的に聴こえる物です。三全音が複数備わる和音ではどれもが「複調」的に響く物であり、三全音が複数ある事が「複調」という新たな調性でもあると見做してもらっても構わないかと思います。字義的に「複調」というのが、人間は結果的にひとつの音楽として聴くのだから2つの調性が単に交わっただけでも多様な響きが其處に生ずる事は別の色彩ではないかとして複調としての世界観を是としない向きはあるのですが、いずれにしても「新たな色彩」に対して整備が為されている訳ではないから、そうした新たなる色彩の方面を語るとなると多くの主観や個人的見解が蔓延って了っているのが現状とも言えるでしょう。

メロディック・マイナー・モードに於ける三全音が斯様に分布している事をあらためて確認すると、「全音違い」として分布している事で複調的な性格をも帯びていると言えるでしょう。一般に、長音階の全音階ではご存知の様に三全音は1組しか現れません。これが二組あるという事は先述の通り他の音組織の体系も視野に入れる事ができますが、メロディック・マイナーの場合はクアジ・エクィディスタントを形成していないので複調性乃至は共通するテトラコルドを用いた多様な音組織の変位という解釈も視野に入れる事が出来ます。響きとしては非常に多様性と可能性を齎して呉れる音組織なのです。

斯様にして、三全音が複数ある局面でもクアジ・エクィディスタントを形成している物とそうでない音組織があるという事がお判りいただけたと思いますが、クアジ・エクィディスタントを形成している側は、チャーチ・モードとは異なるヘプタトニックとして音階の情緒が半音階的に附与される物だと思っていただければ判り易いでしょうし、他方クアジ・エクィディスタントが現れてこず三全音が複数ある方は(メロディック・マイナーなど)、複数のテトラコルドで見渡すかの様な複調的な作用が備わっているという事を語って来た訳であります。

私が常々例示している12種の「変化三和音」とて私が勝手に命名している訳では毛頭無くて、これは諸井三郎著『機能和声法』にて紹介されている物です。とはいえ目に触れる機会が少ないとこうした方面をすんなりと真実だと享け入れる事に抵抗を感じる人が多いのは、そこに辿り着く迄味噌も糞も一即多という訳にもいかない(割りを蒙る事を知って来たから及び腰になる)為準備を整える必要があるのですが、その準備を整えるにも己の事前知識が脆弱であると、未整備な所に突然正答が舞い降りて来ても判断する素地すら無い為逡巡してしまう訳です。下手をすればその舞い降りて来た正答すら拒絶する事すらある位(笑)。

楽理的側面を理解するにあたっては、音楽に無縁な物であっても次の様な言葉には深く首肯し得る物です。例えばアレックス・C・マイクロス著『虚偽論入門』(昭和堂刊)の一文に次の様なものがあります。

《人間はめったに気に入らない考え方を弁護したりしないものですが、お気に入りの説となると大した根拠がなくてもそれを真だと思い込む傾向があります.そのために我々は、お気に入りの見解を支持する論証を組立てるとき、証明すべき問題の見解そのものを頭から真なものとして、前提の中に組み入れてしまうことがよくあります.このとき〈先決問題要求〉(つまりあまり確かでもない原理が仮定されているので、我々としては先にその問題を解決してくれと要求する権利がある)の虚偽が侵されているのです.》

私は論証立てて音楽を語るので、個人の主観だけを是とする様な事を根拠にしない様に物事を語っているのです。引き合いに出した関連文献の総てが正しいという訳でもありませんが、多義的な見方と一義的な見方のどちらが可能であるかという事を明示し乍ら私は根拠を出しているので、少なくとも自身の考えに瞎滅法になって誤解が解けないという事はそうそう起こり得ないのではないかと思います。こうした側面を加味してあらためて音楽という物を捉えていただければな、と思う事頻りです。なにぶん音楽は主観が禍いする事など往々にしてある物なので。アナタはそれでもガーシュウィンしか信用しませんか? ドビュッシー、ストラヴィンスキー、バルトーク、ラヴェル、ケクランなど列挙すれば枚挙に暇《いとま》がありません。

不協和音という音楽の色彩感に対して誰もが一義的な共通理解として捉え得るクオリア的な物は存在しないと考えます。協和性に関してはある一定の共通意識を介在させる事はできても不協和方面に於いては無意味な事でありましょう。不協和音を音の「汚穢」の様に近視眼的に捉えてしまう様な人は概ね音楽的素養が浅い為、不協和音という音を字義以上に不当な扱いをして正統の対極にある物の様に捉えてしまいかねません。

こうした人々が、真の不協和音の耽溺に浸る人の感覚に興味を抱く事も少なくありません。何故ならその感覚を共有してみたいからです。処が耽溺に浸る迄には焦燥感ばかりが募り脆弱な音楽的素養が耽溺に浸る前に窒息してしまう様にも陥る訳です。するとそうした閉塞感と共に忌避感を募らせてしまう。知らず識らずの内に己の主観が不協和音という世界観を歪めてしまっている訳です。

何度も繰返しますが、不協和音程の複数の集まりはゴミを集積する様な物ではなく別の新たなる色彩を具備した物へと変容する物です。勿論その材料には協和音程も必要とする事もあるでしょう。不協和の世界という物を自身の主観を介在させずに等しく聴くという事は、クアジ・エクィディスタントの等音程で均された「ヤスリ」を利用して捉える行為と同様と置き換える事も出来るかと思います。

「悪魔の音程」などとも言われる三全音ですが以前から私が述べている様に、三全音が複数備わる時には神にも値する程の音脈へと変容するというのは疑いの無い側面であります。不協和音程というものはそれらが多数存在すれば汚濁の度を強めて了うかの様に近視眼的に捉える人が少なくありませんがそれは全く違う事でして、寧ろ巧緻に使う事で味わいを増すのであります。

通常、長音階の全音階で生ずる三全音音程は1組しかありません。クアジ・エクィディスタントに於ける短三度等音程では、もう1組の三全音が短三度上下に離れて存在する様に交わる訳であります。

そうした2組の三全音が交わる組織は非常に近しい存在として我々は聴いている筈です。例えば和声的短音階(=ハーモニック・マイナー・スケール)がそうです。

ジャズ/ポピュラー音楽体系でも比較的浅学な所を扱うレベルでは、和声的短音階で生ずる短調(=自然短音階)での導音で生ずる第7音の導音としての変化は、ドミナントの機能時にのみ限定的な導音欲求として生ずるという西洋音楽とて茲迄古典的な短調の体系を今猶固守した考えとして理解しているのは稀なのですが、畢竟するに、ハーモニック・マイナーをモードとした場合はドミナント機能のみならずトニックやサブドミナント時に於いても導音欲求として生じた音階上の第7音のオルタレーションを堅持する事がモードたる体系な訳ですから、それにて「短調のⅢ度」と呼ばれるつまり平行長調では主和音としての長和音だった筈の和音が増和音として為している体系が出現する訳ですが、非常に狭い短調の世界だけの理解に収まってしまうならば属和音以外での導音欲求しか知らない事になるので短調のⅢ度を体得しない事になる訳でもありますね。

一方で、そんな狭い短調の体系しか知らない筈なのに「フリジアン・ドミナント」という、短調主和音に解決しようとしない調性感を蹂躙する旋法的振る舞いでの音楽観を知って居たりもするのに、そうした体系と、非常に古典的な短調の世界とは趣を異にした体系であるにも拘らず単なるオプション的発想で音楽を俯瞰しようとして一義的理解に収めようとして了う悪癖を備えて理解していたりするのもジャズ/ポピュラー音楽界隈にはプロ/アマ含め非常に多いものでもあります。

和声的短音階のモード上で前回の様に総和音を作ってみましょうか。Aハーモニック・マイナーをモードとした時のⅣ度上で生ずる総和音は次の様に例示しますが、この際なのでAハーモニック・メジャー・モードやAハンガリアン・マイナー・モードでの総和音も作る事にします。その意図は後にご理解いただける事でありましょう。

扨て、それら和音構成音の11度音は増十一度となっております。アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲の説明と應用』で紹介される特徴的な和音のひとつでもある為、非常に興味深い和音のひとつでもあります。13度音を使わずともマイナー7th上に増11度音があるという所は非常に示唆に富んだ和音であるとも言えます。

ハルの方は更に短和音を基に「短九度」を包含する和音体系も紹介しておりますが、今回私は「実用的」な側面から抜萃して取り上げる事にするので、短九度包含型の短和音の体系は語りませんのでご容赦を。

扨て、あらためて「Dm7(9、+11、13)」というコードを見てもらいたいのですが、赤色の三全音はそれがハーモニック・マイナーでなかろうと通常のドリアン・トータルでも出現する「f - h」の三全音です。それとは別に青色の三全音が新たなる2つ目の三全音である訳です。

青色の方も実は複音程に跨がっている三全音であるのですが、もう1組目との三全音が3度音程で寄り添うので、前回語っていた様な「複音程での稀釈」が起らないのではないか!? と疑問を抱くかと思われるかもしれませんが、それはシステマティックに物事を捉え過ぎです。

仮にドリアン・トータルで、そのノン・ダイアトニックとなる音が短三度等音程でクアジ・エクィディスタントを形成したとして、その新たなる2組目の三全音が「d - gis」で出来たとした場合、原音程として存在していた「f - h」の三全音のfからgisは増二度でしかない為、複音程が稀釈化されてしまったのではないか!? と捉えてしまいかねないという疑問を私は案じていて此の様な例を出しているのです。私の身近な所にもそうして誤解をする者が嘗ておりましたので。ですから次の様に考えて欲しいのです。

新たなる三全音の出現に依って基の複音程化した三全音のパワーが稀釈化されるのではなく、基の三全音が複音程化していたから別の音脈を呼び込んだのである、と。

そうして形成された時の2組目の三全音由来で基の三全音と複音程を掻き消されようとも順序が逆なのです。ですから、別経路で生じた三全音は「複調的因果関係」を持つと見做して良いのです。

処が、和声的短音階のモードはその全音階中に2組の三全音を持っているのですから、これは複調的というよりも「全音階的半音階」として色彩を増している状況と考えるべきなのです。勿論巧く活用すればその音脈を複調的に発展させる事も勿論可能ではあります。とはいえ通常の状態でこれだけ情緒深くなっているのは、短調としての世界観が更に強化されて、「短三度」という混濁感のある音程が多く存在している状況でもあり、本来なら1組しか存在しない三全音を2つ持っているという所に多様感が生まれる訳です。

和声的短音階をモードとした時にその多様さが最も顕著に表されるのは、ジャズ/ポピュラー形式のディグリー表記で言えば「Ⅴ△/♭Ⅵ△」という風に為した時のポリコードでしょう。つまり上声部E△で下声部がF△という状態です。こうした和声的な響きはドビュッシーのペレアス和音を見出す事ができますが、下属和音と属和音の同居という形で世界観が暈滃されるというよりも異なる調域にて上下の属和音が半音で寄り添う様な複調の解釈だとストラヴィンスキーという風にもなる訳です。こうした西洋音楽の始原的側面をマーク・レヴィン著『ジャズ・セオリー』では全く語らずしてジャズ界隈から突如生まれた特筆すべき例かの様に載せているのは実に滑稽な部分でもあったりします(※『ジャズ・セオリー』ではスラッシュ・コードという耳慣れない語句にて経過的に現れる様に語られている)。

基底和音の調性感を稀薄にしたいのであれば基底和音の完全協和音(=完全五度)か不完全協和音(=三度)をオミットする事で暈す事ができますが、最も暈されるのは「空虚五度」という三度音をオミットした解釈であり、即ちそれは不完全協和音をオミットするという事であります。

何れにしても使用する音組織に於いて三全音がどの様に備わっているか!? という事で取り扱い方は全く異なる物です。例えば、只管全音階的な情緒にこだわっていようともさりげなくノン・ダイアトニックの音が入って来る音があります。恐らくそれは長音階の全音階組織で見た場合は概して、

ファが♯(半音上行) or シが♭(半音下行) or ミが♭(半音下行)

という例に括られる臨時記号の変化が与えられている事でありましょう。ファが半音上行した音をブルー五度との異名同音として考えるとこれらは総じてブルーノートと奇しくも同等でもあるんですね(実際には別物)。

処が本当のブルーノート(=ブルー7・5・3度)のオルタレーションはこうした西洋音楽での近親調由来の音脈とは異なる物だったのに、いつしか西洋音楽流のそれに倣った物と「ほぼ同化」してしまい、ジャズは普及と同時に通俗化してしまった側面もあった訳です。ですから「ファ#」≠「ソ♭」なのです。ブルー五度として生ずるブルーノートは決して増四度ではないのです。

酒が法律で禁じられた頃のジャズと其れ以降のビバップではやはりガラリと変容する所も、高次な音楽性が酒や薬物の力を借りた物ではないのですが、卑近な音から逃れたいというのが共通した欲求であった事は確かでしょう。然し乍ら残念な事に、ジャズの先人が築き上げた体系を後に続く殆どの人間達はそれに甘んじて西洋音楽との用法と同一化させて捉えている者が殆どであり、ジャズの音は単なる方法論に則っただけの音の羅列ばかりが蔓延る様になったのは80年代に入っての事でありましょう。

ウォーキング・ベースの方法論とて今や一冊の本で出ている位ですが、それとて背景のコードに頼った手法であるのが大前提であるのが殆どのケースであり、「では、ワン・コードの場合どうやって発展させるのか!?」と問えばそれらの本など途端に閉塞してしまうモノでして、調性の仕来りやコードが暗喩とする和音外音での組織から見えるモード組織からをも逸脱するにはどうすれば良いのか!? という事は全く語られていない事でしょう。こうした時のクアジ・エクィディスタントの必要性というのも全く語られていない事でありましょう。

こうした現状からもお判り頂ける様に、無知蒙昧である読者からすれば市販の本とやらはバイブルに等しい価値を見出すかもしれませんが実際に蔓延っているそうした方法論の本の殆どは音楽を皮相的にしか扱っていない物ばかりで、全く肥やしにならないのですね。ジャズやロックを遣りたくて仕方なかろうとも西洋音楽から楽理を学んだ方が確実に身に付くのであります。

コード進行というのが抑も「下方五度進行」を視野に入れたカデンツを経由する為の物ですから、カデンツを過剰なまでに意識させる様なコード進行というのは向うの方から調性感を強めてやって来る訳です。そこでツーファイブ進行を見出して、ドミナント7thコード上で馬鹿の一つ覚えの様にオルタード・テンションを充てる。しかしドミナント7thコード以外ではアウトサイドした音を充てる事を知らないという近視眼的理解に及ぶ連中が数多く輩出(排出!?)される訳です。

ツーファイブ進行を多用する際、其処彼処で用いられるドミナント7th系統の和音が本来持っている三全音と、オルタード・テンションが附与する可能性のある別系統の三全音とやらに遭遇する事でジャズの三全音というのは局所的に三全音の色彩を用いますが、それは和音に対して受動的な動きでもあり従順であります。静止軌道衛星が実際には静止しているのではなく地球の自転に同期して動いている訳ですが、逐次調所属が変わるジャズにて和音に対して従順なツーファイヴ過程での三全音の使い方というのはやはり「従順」という言葉が相応しいのであります。

他方、12平均律でのコード進行はどうあれ別系統の12平均律すなわち、一方の平均律とは50セント違いで存在するもうひとつの12平均律とも呼べる四分音律を視野に入れた時の短三度等音程クアジ・エクィディスタントの断片を用いたマイケル・ブレッカーのアプローチ(※前回の記事参照)のそれは、その微分音は和音や調性に追従はしていない「スタティック」な存在であるというのも重要な所です。逐次追従しない事で既知の体系の側の色彩を強めようとする物なのです。

三全音が複数存在したとしても、そうしたケースは総じて短三度等音程になる物ではありません。等音程が存在するという事は既知の調性の体系である全音階に半音階的な色彩のコントラストがまんべんなく施される様な物だと思ってもらえれば良いかもしれませんが、等音程では存在しない複数の三全音というのはある意味複調的とも言えるかもしれません。それが複調的だとしても、ひとつの全音階の体系(=モード体系)として持っている音組織があります。それがメロディック・マイナー・モードです。

以前にも語った様にメロディック・マイナーをモードとする体系で四和音のダイアトニック・コードを形成すると、属七和音以外の副七和音でのⅣ度上に現れる和音は、副次和音にも拘らずドミナント7thコード(形だけが)なのであるというのは記憶に新しい所でしょう。而も下方五度進行をしない閉塞的なドミナント7thコードとなる訳です。勿論Ⅳ度上のこのドミナント7thコードはコード体系の名称がドミナント7thコードであり、本当の「ドミナント」はⅤ度上の事なのでその辺りはこうして念押しする必要も無いかと思いますが、紋切り型の理解をしてしまう様な人も少なくはないので念のためご容赦を。

扨て、メロディック・マイナー・モードではⅣ度とⅤ度上に2つのドミナント7thコードが現れる訳ですが、この事から判る通り、異なる2種の三全音体系が存在するという点を読み取る事が出来ます。つまりは2種の三全音が長二度音程で互いに存在するというのがメロディック・マイナーの世界という訳です。例えば北川祐氏が語る所のポピュラー音楽界隈での体系ですと、斯様なⅣ度上に現れてしまう事になるドミナント7thコードを機能的なサブドミナントとして銘記していないケースもあります。

とはいえ長調・短調の体系にて生ずる主要三和音の和音体系に頭でっかちになってしまうのもいけません。抑も主和音であるトニック(トニカ)という名称は固より何故《ドミナント》《サブドミナント》という名称があるのかというと、そもそもドミナントは主音の5度上にあるから上属音であり他方サブドミナントは主音の五度下方にあるから下属音であるという所が根源的な物です。それらの音を根音にする以上は和音がどの様な体であろうと属和音と下属和音である訳です。

属七の和音という、長三和音に短七度音が附与された物をドミナント7thコードと括るからこそ、それが副次和音(=副和音)体系でも生ずるから総じて副次和音上で現れる和音に機能を与えなかったら、その後のブルースやジャズは閉塞してしまう事にもなります。偶々メロディック・マイナー・モード上のⅣ度上に生ずるドミナント7thコードの第3音は通常のドミナント7thコードの様に導音としての働きが起らない閉塞した物となるから色彩的な独立峰的な振る舞いに収まるからでありまして、他の体系での副次和音上でドミナント7thコードが生じた時、その和音が通常の属音上のドミナント7thコードとしての振る舞いを見せてしまう様な事はあるかもしれません。しかしそれとてドミナント7thコードの進行が必ずしも下方五度進行をしない例を散々取り扱って来た事からもお判りになるとは思いますので、不協和音の連続として和音進行を見せるジャズにて「不協和→協和」という機能和声的なそぶりをジャズにすら求めてしまうのは無粋な事とも言えると感じます。

メロディック・マイナー・モードの本題に戻しますが、メロディック・マイナーという音階はナチュラル・マイナー・スケールの第6・7音が半音上がったオルタレーション(上行形)でありますが、モードとなると下行形であってもメロディック・マイナーの上行形を維持する形となるので、この音組織は単なる短音階の変形とする以外であるドリアンの第7音を半音上げた物とも等しくなります。

なぜこうして突如としてドリアンを基としつつその音階を更にオルタレーションさせる様な歪曲した見方での変化を伴わせるのかというと、ジャズ・アプローチの多くが原調を嘯く様にしてアプローチしている為、それで真のメロディック・マイナーを「背く」訳です。

ナチュラル・マイナーをドリアンと嘯き、アイオニアンをミクソリディアンとして嘯く。メロディック・マイナーという真の体系はマイナーを嘯いて出来た物ではありません。ですからジャズ的なメロディック・マイナーの体系はドリアンを嘯いて変化させたとして考える事で多様に扱える事となるのです。

その多様さというものは、通常どんな体系であろうと「嘯き」が視野に入っているならば「音階」という風に大きく見渡す必要はないので、音階の一部の組織である「テトラコルド」(=4度音程列)を視野に入れれば、テトラコルドを嘯くだけで良いのです。アイオニアンをミクソリディアンとして嘯く時も「ドレミファ」はコモントーン(=共通音)である訳なので、そのテトラコルドとは別のもう1つのテトラコルドを変化させて嘯いているのが実際なのであります。音階を覚えるのはシーンに依っては呼び名が変わってしまう事もあります。テトラコルドの変化だけで済むならばその取り扱いはもっとシンプルになる訳です。

因みに茲であらためて述べて置きたい事は、テトラコルドというのは「4度音程列」の事であり、決して4音を充てるという事ではありません。琉球音階が「ドミファ」「ソシド」という風に夫々のテトラコルドには3音しか無いものの、それらとて「テトラコルド」なのであります。何故なら「4度音程列」だからです。極言すれば茲に4音である必要はない4度音程なのでありますから、音階として俯瞰した時にヘプタトニックを超えた8音や9音列と為す事もあるでしょう。また、テトラコルドが完全四度である必要も無い訳です。テトラコルド同士が必ず異度である必要もなく同度で持ち合う事もあれば、異度は長二度である必要も無いのです。同度・異度はコンジャンクト/ディスジャンクトという風に界隈では呼ばれているのです。旧い体系にて広汎に知られているテトラコルドは完全四度での4音列と見做される場合が多い物の、現代での体系では必ずしもそうではないのであるという事を知っておいて下さい。

余談ですが、完全四度を超える音程《増四度》のテトラコルドを用いてパーシケッティ著『20世紀の和声法』p.49では、「2オクターヴ・スケール」と「多重オクターヴ・スケール」を紹介しているので参考にしてみるのも良いでしょう。

またこうしたパーシケッティの例示とは別に、以前にも述べた12音を網羅するスプラトニック・スケールの場合は1組のテトラコルドを「短二度・長二度・増二度」でテトラコルド間を全音ディスジャンクトさせている為音程が「減五度」となるのも特殊な用例でありましょう。

恐らく殆どのジャズ/ポピュラー音楽理論界隈ではこうした所に依拠する方面を述べてくれない物でしょう。述べて呉れないという無配慮から来る「無視」という状態だけであるのならまだしも、体系がその根拠を語る上で真理に到達していないという「無智」がそうさせている事の方が実状ではないかと思います。それは何が原因なのでしょう!?

そんな原因とやらを探るのは然程難しい物ではありません。では、ジャズ/ポピュラー方面の多くと私のブログのはどう違うのかというと、多くのジャズ/ポピュラー界隈は音楽の根源的な部分は顰に倣っておりますが、そこから分化する様な体系となると根拠を明示しないまま途端に彼等の界隈での主観や強引な一義的な結び付けに依って括ろうとしてしまう訳です。

メロディック・マイナーというのはその音組織に2組の三全音を形成します(第2・6音と第3・7音)。2組の三全音を形成しているとは雖も短三度等音程に依るクアジ・エクィディスタントの様に対称的になっているのではなく、三全音が全音で隣接し合っている状況であると言えるでしょう。

こうした構造から対称形を類推するとなると、近しい所は全音音階(=ホールトーン・スケール)での等音程構造であり、そのホールトーン・スケールは、2組の長三度等音程クアジ・エクィディスタントでもある訳でして、メロディック・マイナーの音組織そのものにはクアジ・エクィディスタントは無いものの、近しい体系は短三度等音程よりも長三度等音程、或いはホールトーン・スケール体系の方になるのであります。

メロディック・マイナーに包含される三全音を前面に押し出してリフを形成している特徴的な曲にキング・クリムゾンのアルバム『Discipline』収録の「Elephant Talk」は、そのリフはトニー・レヴィンが奏するチャップマン・スティックに依る物ですが、Aメロディック・マイナー・モードなので、多重のリフを絡めつつメロディック・マイナーからの音組織をマトリクスに抽出して、通常の和音体系に捉われないプレイをしているのは「モード・ジャズ」のアプローチでもあります。

メロディック・マイナーに包含される三全音を前面に押し出してリフを形成している特徴的な曲にキング・クリムゾンのアルバム『Discipline』収録の「Elephant Talk」は、そのリフはトニー・レヴィンが奏するチャップマン・スティックに依る物ですが、Aメロディック・マイナー・モードなので、多重のリフを絡めつつメロディック・マイナーからの音組織をマトリクスに抽出して、通常の和音体系に捉われないプレイをしているのは「モード・ジャズ」のアプローチでもあります。「Elephant Talk」は終始Aメロディック・マイナーではなく、BパターンはF#マイナーへ転調し、CパターンはC#マイナーへ転調します。つまりBパターンの属調へ転調するのですが、このCパターンはボトルネックを高低差の大きいビブラートで奏しているのでとても印象深いパターンですが、このCパターンがAメロディック・マイナーに戻る時のブリッジにて2拍ずつ下記の様な和声で表す事の出来るこの進行が実に絶妙です。

1〜2拍は嬰ハ短調に於ける短調のⅢ度でのE△7augですが、次の3〜4拍は減四度となるF音を根音とする硬減長七ですが、《ヘ・ロ・ホ・イ》の不等四度に依る四度和音とも形容し得るものです。後続和音が硬減長七か不等四度和音のどちらかであるかは扨置き、局所的な転調を視野に入れずに「減四度」を見る事の方が重要です。減四度というのは、「短三度」があって始めて活きる音脈です。マイナーをメジャーに聴こえさせる様に皮相的には映るかもしれませんが、もっと多様な世界なのです。このブリッジ部がある事で次のAメロディック・マイナー・モードとなる便宜的なコードAm6が映えるのも絶妙な所です。

以前にもスティーリー・ダンの「Black Friday」にて減四度の例を出しましたが、この減四度の音脈は大変重要な物なので、この先も別の曲にて語る事があるとは思いますが、減四度として聴く事の重要性というのを今茲で体得しようとしても直ぐには無理な人の方が圧倒的に多い事でしょう。唯、重要な事は減四度としての音脈は茲でも私が強調していた様に、非常に重要な音なのだという事だけを先ずは心の片隅にでも置いていただければ幸いです。何れこの音脈は音楽観の幅を拡大させて呉れる事でありましょう。

減四度というのはマイナー組織を基に見る事で初めて活きる音脈ですが、根源的な側面にて調べるならば恐らくは同位和音という、つまりは同主調の音組織を一即多に捉える事に依る音組織への欲求が齎す作用から生じているのだと思いますが、その程度では同主調の片方の「余薫」を使い乍らもう一方を使っているという単純な物であるに過ぎません。今回この例示した減四度は、短調の余薫を利用しつつも転調感の方を強めて減四度の音脈を使っているので、基の短調の前フリとして減四度は使っていないので「唐突」な訳です。然し乍らその唐突な音脈というのは減四度という物を意識しているからこそ、その減四度は通常では短調組織に現れないレールを使うのでありまして、これは、言い換えれば短調組織からは縁遠い、主音を共有し乍ら長三度等音程でのクアジ・エクィディスタントの断片として(主音・減四度・重減七度)が現れる所の音脈と置き換える事も可能なのであります。

マイナーを存分に堪能していたのに、なぜメジャーと同等の「減四度」に欲求を向けるのか!? そういう現実が短調組織における不協和の世界の新たなる熟成を垣間みる事が出来る訳です。短調方面の多様な熟成がまだまだ使い果たされる事のない「進化」を感じ取る事が出来る訳です。

旧来の機能和声や単一の調性という観点からすれば短三度から減四度という進行は非常に悪しき例になる事でしょう。とはいえジャズの「背いた」世界を調的な匂いを感じて聴くのではなく、更に歪曲した方面から見抜かないと高次な響きは体得できない物です。総じてジャズから学ぶ訳でもないですが、調性を背いて得る多様な響きを実感する事が大事なのです。

先日、とある人がTwitter上にてガーシュウィンを引き合いに出しておりましたが、所謂「シャープ・ナインス」は「ガーシュウィンの9度」として語られるから10度(=短十度)由来ではないとする物です。これに就いては起源は短十度由来が正統である事はあらためて述べておかなくてはならない物です。

和音を3度堆積(=tertian chord)にて九の和音を建設する上にて例えばパーシケッティは、ポリコードの解釈(つまり和音構成音の5度音を共有し合うトライアド同士)の建設にて語るのですが、パーシケッティはマイナー・オーギュメント(短増三和音)を認めていない為、次の様な長三和音+短増三和音の体と為す《ド・ミ・ソ》+《ソ・シ♭・レ♯》の類のシャープ・ナインスが『20世紀の和声法』では例示されないというスタンスを執る事になっているのですね。「短増」の和音を体系から省かれるシーンは多く、それは「+5」という増五度が短六度とも看做せる事で根音の3度下方の和音とも同等になってしまう為パーシケッティは敢えて省いているのだと思われます。しかし省きつつも「オルタレーション」という事を肯定的に視野に入れれば、短和音の第5音が上方に半音変位しても良い筈だと理解する人がいても謗りは享けない事でしょう(パーシケッティはあくまで明示はしておりませんが)。

元々長調と短調組織が混淆とする世界観は、日本国内では松本民之助著『作曲技法』の中で「同位和音」として詳らかに語られている事を思えば、長音程組織の中に短音程組織が取り込まれる(またはその逆も然り)というのは結果的にその「短三度」は十度音程由来であって九度由来ではないという事が判るのであります。これはシャイエ&シャラン著『音楽の総理論 上巻』に於いても語られる事ですし、ヴァンサン゠ダンディー著『作曲法講義』でも語られる所です。増九度という風に括ったのはマルセル・デュプレもそうですし、シャイエ著『音楽分析』でも九度の和音を語る際に「三度の偏見」と称する様に、つまりは三度音をどういう風に「背く」のか!? という所に大きな手掛かりがあるのですが、結果的に短調組織にて長音程組織を見る事は、やはり複調が視野に入っている事であります。

とはいえ和音建設時に置いて長三度と短十度だと同度由来の和音が同居せざるを得ない矛盾した状況でもあるから、「シャープ・ナインス」を語る際には、それ(=同度由来)を避けた和音体系として括った意図が背景にあるのも鑑みなくてはならないのであります。根源的には増九度は十度由来なのであります。

複調を視野に入れても結局はひとつの体系として聴く以上は複調の解釈を是としない解釈もあります。そうすると同度由来という見立てに齟齬を生ずる事になるので、異度由来に依る三度堆積和音体系として増九度として見る事はあろうかと思います。増九度は12平均律だからこそ短三度と同様に異名同音として捉えられてしまいますが、これが四分音律となると増九度はもっと多様な微分音的振る舞いで音程を形成するので、四度音程が増四度音程としてのテトラコルドにて四分音体系を視野に入れたテトラコルドでの音組織まで見渡すと、非常に多様な音組織を形成する事にもなり、旋法的にも和声的にも瞠目すべき色彩に遭遇する事にもなるのです。

本来、増九度は短音程組織の短十度(=短三度)から遣って来た物であり、それを短増三和音を視野に入れない物であるのは単に同度由来の音の重複を避けた解釈と読むべきであり、そのケースにも則っていない時初めて微分音組織を視野に入れるべき音の存在であると言えると思います。

そうした解釈を扨て置いても、音律が熟成され平均化されて行くと不協和音は非常に多様に使われる様に開拓されて行き、例えばベルクの「ヴォツェック」では長三度・増九度・短九度を和声的に使われます。ドミナント7thコードのオルタード・テンションとして解釈するならばMajor3rd、♯9th、♭9thが同列に使われている事になるのです。幾らジャズ/ポピュラー界隈でも同度由来の音、特に9th由来の異なる音を同列に垂直的な和声として使う事はないでしょう。然し乍らこういう実際もある訳です。

そうすると、そうした不協和音は本当に3度堆積にて生じているものなのだろうか!? という風に捉える事も出来る事から不協和の為の和音建設が協和音程に則った不完全協和音程に依る構築でなくとも良いだろうという前提で、完全四度音程が脚光を浴びる様になり、四度の重畳がやがては二度を生む訳です。四度和音というのはその音程が等音程および不等の物夫々はブゾーニの時代にて既に取り上げられていた訳でして、ブゾーニが提唱した三分音体系やらも実際にはシェーンベルクとてヒントに成り得ていたでありましょうし、そうした背景の中で突然変異的に生じた和音ではない訳です。

突然変異ではないとしても、曲中での響きの振る舞いとして「予備の無い音」として唐突な出現をするかの様に建設されていったのは事実です。それに関してはケクラン著『和声の変遷』の「不協和音に対する新しい概念」の項を読めば大いに深く首肯し得るものでありましょう。

以前にも述べて居りますが、ドミナント7thコード上にてオルタード・テンション・ノートの組合せで生ずる「♯9、13」の組合せで生ずる三全音は、とりわけ他の組合せと比較しても複調的に聴こえる物です。三全音が複数備わる和音ではどれもが「複調」的に響く物であり、三全音が複数ある事が「複調」という新たな調性でもあると見做してもらっても構わないかと思います。字義的に「複調」というのが、人間は結果的にひとつの音楽として聴くのだから2つの調性が単に交わっただけでも多様な響きが其處に生ずる事は別の色彩ではないかとして複調としての世界観を是としない向きはあるのですが、いずれにしても「新たな色彩」に対して整備が為されている訳ではないから、そうした新たなる色彩の方面を語るとなると多くの主観や個人的見解が蔓延って了っているのが現状とも言えるでしょう。

メロディック・マイナー・モードに於ける三全音が斯様に分布している事をあらためて確認すると、「全音違い」として分布している事で複調的な性格をも帯びていると言えるでしょう。一般に、長音階の全音階ではご存知の様に三全音は1組しか現れません。これが二組あるという事は先述の通り他の音組織の体系も視野に入れる事ができますが、メロディック・マイナーの場合はクアジ・エクィディスタントを形成していないので複調性乃至は共通するテトラコルドを用いた多様な音組織の変位という解釈も視野に入れる事が出来ます。響きとしては非常に多様性と可能性を齎して呉れる音組織なのです。

斯様にして、三全音が複数ある局面でもクアジ・エクィディスタントを形成している物とそうでない音組織があるという事がお判りいただけたと思いますが、クアジ・エクィディスタントを形成している側は、チャーチ・モードとは異なるヘプタトニックとして音階の情緒が半音階的に附与される物だと思っていただければ判り易いでしょうし、他方クアジ・エクィディスタントが現れてこず三全音が複数ある方は(メロディック・マイナーなど)、複数のテトラコルドで見渡すかの様な複調的な作用が備わっているという事を語って来た訳であります。

私が常々例示している12種の「変化三和音」とて私が勝手に命名している訳では毛頭無くて、これは諸井三郎著『機能和声法』にて紹介されている物です。とはいえ目に触れる機会が少ないとこうした方面をすんなりと真実だと享け入れる事に抵抗を感じる人が多いのは、そこに辿り着く迄味噌も糞も一即多という訳にもいかない(割りを蒙る事を知って来たから及び腰になる)為準備を整える必要があるのですが、その準備を整えるにも己の事前知識が脆弱であると、未整備な所に突然正答が舞い降りて来ても判断する素地すら無い為逡巡してしまう訳です。下手をすればその舞い降りて来た正答すら拒絶する事すらある位(笑)。

楽理的側面を理解するにあたっては、音楽に無縁な物であっても次の様な言葉には深く首肯し得る物です。例えばアレックス・C・マイクロス著『虚偽論入門』(昭和堂刊)の一文に次の様なものがあります。

《人間はめったに気に入らない考え方を弁護したりしないものですが、お気に入りの説となると大した根拠がなくてもそれを真だと思い込む傾向があります.そのために我々は、お気に入りの見解を支持する論証を組立てるとき、証明すべき問題の見解そのものを頭から真なものとして、前提の中に組み入れてしまうことがよくあります.このとき〈先決問題要求〉(つまりあまり確かでもない原理が仮定されているので、我々としては先にその問題を解決してくれと要求する権利がある)の虚偽が侵されているのです.》

私は論証立てて音楽を語るので、個人の主観だけを是とする様な事を根拠にしない様に物事を語っているのです。引き合いに出した関連文献の総てが正しいという訳でもありませんが、多義的な見方と一義的な見方のどちらが可能であるかという事を明示し乍ら私は根拠を出しているので、少なくとも自身の考えに瞎滅法になって誤解が解けないという事はそうそう起こり得ないのではないかと思います。こうした側面を加味してあらためて音楽という物を捉えていただければな、と思う事頻りです。なにぶん音楽は主観が禍いする事など往々にしてある物なので。アナタはそれでもガーシュウィンしか信用しませんか? ドビュッシー、ストラヴィンスキー、バルトーク、ラヴェル、ケクランなど列挙すれば枚挙に暇《いとま》がありません。

不協和音という音楽の色彩感に対して誰もが一義的な共通理解として捉え得るクオリア的な物は存在しないと考えます。協和性に関してはある一定の共通意識を介在させる事はできても不協和方面に於いては無意味な事でありましょう。不協和音を音の「汚穢」の様に近視眼的に捉えてしまう様な人は概ね音楽的素養が浅い為、不協和音という音を字義以上に不当な扱いをして正統の対極にある物の様に捉えてしまいかねません。

こうした人々が、真の不協和音の耽溺に浸る人の感覚に興味を抱く事も少なくありません。何故ならその感覚を共有してみたいからです。処が耽溺に浸る迄には焦燥感ばかりが募り脆弱な音楽的素養が耽溺に浸る前に窒息してしまう様にも陥る訳です。するとそうした閉塞感と共に忌避感を募らせてしまう。知らず識らずの内に己の主観が不協和音という世界観を歪めてしまっている訳です。

何度も繰返しますが、不協和音程の複数の集まりはゴミを集積する様な物ではなく別の新たなる色彩を具備した物へと変容する物です。勿論その材料には協和音程も必要とする事もあるでしょう。不協和の世界という物を自身の主観を介在させずに等しく聴くという事は、クアジ・エクィディスタントの等音程で均された「ヤスリ」を利用して捉える行為と同様と置き換える事も出来るかと思います。

2016-02-15 17:00