音楽観と音感 [楽理]

前回は三全音に就いて語っていた訳ですが、全音が3つ竝ぶのは4度であり5度音程ではない。即ち三全音は減五度ではなく増四度だという事と、同義音程を孕む音度の矛盾(裏コードの音度)などに就いて色々と語っていた事は記憶に新しいかと思いますが、増四度/減五度の両音程は何れもオクターヴを均等に割譲する「対蹠点」であるというのに言葉の上では「半オクターヴ」とする物や対蹠地を示す音の語句も充てられていないが為の混乱を招きそうな物でもありますが、そこを整備しようと無理に急いても仕方がない所でして、こうした受入れざるを得ない不文律は音楽の世界では結構多いものだったりもします。

半オクターヴとなる対蹠地。それは短調がドリア調の時代であった古楽の時代ではごく普通に現れていた音ですし、リディア調でも生ずる音だった訳です。それらの特性音と「エリーゼのために」の冒頭に現れる属音の半音下が2回(下接刺繍音)、その後の下属音というのも先の教会旋法の特性音と役割が違う事を楽理的側面から理解していかねばならない事ですし、ジャズに於ても属七和音上にて先の下接刺繍音に相当する音を奏してはならないとするのはあまりにモード・スケールとコードに倣い過ぎる物でもあり滑稽な理解となる物です。私の過去のブログにて「エリーゼのために」を扱っていたのもこうした意味合いがあったからです。

古楽の時代では8つ目の階名としての地位を与えようとしたり、その後「二重導音」という役割を受けたりという音がジャズが出現すると、音程こそは全く同じであっても「ブルー五度」は本位五度に靡こうとする上行導音とは違い、五度が更に低まろうとする為の下行的性質を持つ物という理解を忘れたエセな理解にあるジャズメンが、ブルー五度と等しい音にある「別の由来の音」(=概ね上行導音欲求)という方面の区別も知らずに、半オクターヴに表れる音は5度(=完全五度)に吸着しようとするという風に誤解をしてしまい、本当のブルー五度を知らずに正当なる音階固有音の音脈に吸着しようとするならば、それは単なる音階固有音へ粉飾的に重みを附けた音でしかなく、そんなのはジャズでも何でもないのですね(笑)。処がジャズ界隈の理論書はこうした所をスポイルして、誰もが見て覚える様なモード・スケールとコードの体系を杓子定規に覚えるのは国内外変わらない物であり、こうしたインスタントな体系がその後ジャズを成就させる事なく衰退させてしまっている事を現在でも目の当たりに出来る物で、ジャズが絶頂期だった頃の人が結局今も牽引せざるを得ないという未来の無い音楽がジャズであるとも言えるでしょう。

ジャズやポピュラー音楽の理論体系がどうあれ、そんな「体系化」が招いているのは、体系化する事で杓子定規となってしまって音楽的理解が皮相浅薄に陥っているからなのでありまして、だからこそ、ブルー音度の下行的性質を見抜けず、音階固有音の方の「強い音程」を求めてしまう音楽的欲求なんぞは=協和音程の中でも強い音、即ち完全音程の類。完全五度と完全四度なら完全五度の方が強い。故に強い方に靡いてしまうだけの音楽観=協和感だけで判断してしまう愚かで熟達の未熟な音感、という事を意味しているのです。

ブルー五度の理解ですらそんなに甘い連中とやらが、ブルー七度とブルー三度を同等に「下行的性質」を見抜けないのであるならば、ブルースの七度(=短七度)とブルースの三度(=短三度)は、それぞれ長七度と長三度に靡こうとする性質を持つ物だと思っているでしょうか!?(笑)。

ブルー三度は「同位和音」としての音脈として同居する事が許容される事はあっても、ブルース的音楽観を求められている所で、ブルー七度をよもや上行にある本位七度としての音階固有音に靡こうとする欲求が働いて弾こうものなら人中に足刀喰らうレベルですわ(嗤)。

ブルース・メジャーつまるところミクソリディアン風でトニックがドミナント7thコードを単に弾いていた時に、この七度音=短七度に対して長七度に誇張させてしまう欲求が起るとしたら、それは最早ブルージーさを捨てて長音階の欲求に赴く音感というよりも、音楽的感性を失っている状況だと断言できるでしょう(笑)。

その意味でも、私が以前例示していたマイケル・ブレッカーの七度音の中立音程(四分音)がなにゆえあの音度で生ずるのか!? という事を今一度理解してもらい乍らジャズと向き合い、ガンサー・シューラー著『初期のジャズ』やらを読んでもらえれば非常に深くジャズに就いて理解できる筈だと信じてやみません。

それはそうと、音楽観≠音感という事も重要なものでして、良く引き合いに出されるかもしれない「絶対音感」とやらも、それを幼児期から習得している事が凄い事なのではないという事を先ず念頭に置いて貰いたい所があり、それに加えて一般的な「スーパー能力」と信じ込まれている感覚「絶対音感」が欺瞞に満ちた超感覚という所も語る必要があるかと思います。

そもそも聴覚に問題が無い健常の状態であるならば、皆絶対音感は有しておりまして、聴覚という感覚をヘッポコ扱いする必要などありません。処が絶対音感というのは何故、それも極東の地ではなぜ保有者が多いのか!? という所も含めて端的に語る事にしましょう。抑も、この絶対音感が超感覚的に扱われたのは1998年にベストセラーとなった『絶対音感』も荷担しているのですが、絶対音感に対する誤謬と、それに関して私なりに今一度加味して語っておこうかな、と思います。

絶対音感とやらを意識せずとも、我々は通常音の聴取に対して、特に「声」を伴う音に就いては次の様に分ける事ができます。

1.誰かの声を漠然と聞く

2.誰かの話す言葉を聞く(と同時に話している意味を理解する)

3.誰かの声の「節廻し」を感ずる

結論から言うと、巷で能く扱われる超感覚の「絶対音感」は「2」に分類される物です。それでは詳らかに解説していきましょう。

「1」のタイプは言語的理解を伴っていない訳で、例えば、どんなに理解しようとも理解の外にある外国語だったりすると、某かの言葉として推察しようとも単なる音でしかない訳です。こうした漠然的状況は「事理的聴取」となります。

「2」のタイプは、聴取した音を脳の言語野で処理している訳ですが、それと同時に文字も脳裡に映ずるという状況はシラブル対応が出来ている訳です。言語的聴取であり、これは後述しますが絶対音感というのは之に当て嵌るのです。

「3」のタイプは、その音に対しての旋律的な物を感じている訳です。明確な詠唱でない声に音高を感ずるのは、「2」のタイプの人が更に感覚を強化させて、この「3」の旋律的聴取を更に発揮するのです。

こうした分類からも判る様に、どれかを優位に聴かなくてはならないという事ではなく、音、特に声の場合は感嘆的な声ではない限り、某かの言語的な意味合いを音に乗せている情報なので、その情報をスポイルして単なる音として聴取する情報か、その情報を聴き取る事を優位とするか、それとも歌詞を聴き分け乍らも旋律を追う事を重視するか、という優位性はシーン毎に異なるでありましょうし、各人の音の捉え方で優位性は全く変わる訳です。加えて、それらの聴き方に一義的に、「この音にはこうして傾聴すべし!!」という決まりがある訳でもありませんし(笑)、それを一義的に聴いてしまうだけの人ならば何とも柔軟性を欠いた頑固な人であるでしょう。

「2」のタイプの人が、ある特定の音を聴く度に「某か」の音を刻明に対応するのは由としますが、必ず某かの音の名前である必要性が出て来てしまいます。音に「情報」を乗せる訳ですが、みなさんもご存知の様に、音には哀しさや明るさを表現する様な音使いやらはあっても、言葉の様に絶対的な方法論があって情報を乗せられる訳ではないので、ドミソの音を聴くと泣き噦る赤子も明るく振舞ったりとか、ド ミ♭ ソの音を聴くと楽しそうにしていた子供が途端に元気が無くなるとか、そういう絶対的な物が宿っている訳ではありません(笑)。しかし、特定の音に対して喜怒哀楽を伴わない「意味」を伝達する際には「音名」が必要なのですが、この音名と階名が国内音楽教育ではゴッタ煮になってしまっている為、特に絶対音感でのシラブル対応が「偏向的」に強化された人は苦難を強いられる訳です。

このような絶対音感保有者の人は畢竟するに、信号の青は実際は緑色なのに青と言わざるを得ない事に極度の違和感を抱いている事に等しい状況なのです。

こうした状況を「日本語」という言語で今一度考えてみると、音声としての日本語と文字で表現する日本語では「不文律」が生じているのですが、殆どの日本人はそれを母国語として習得して不文律とやらも体得した時は、もはや不文律とは感じていないのでありまして、「緑色に見えるかも知れない信号の青=青」という風に対応できているのです。次の例を見ると、日本語の不文律というのが能く理解できるでしょう。

日本語に置いて次の様な言葉を挙げてみますが「ン」に注目して欲しいと思います。

●マンガ(漫画)

●ジマン(自慢)

●テンメツ(点滅)

これらの「ン」は日本語として文字を充てると何れも「ン」ですが、マンガの「ン」は発音記号表記出来ないのが残念ですが「ng」という発音であり、テンメツの「ン」は「メ」の発音直前に唇が塞がります。つまり「m」の状態です。他方、ジマンの「ン」は唇を閉じる必要のない「n」なのです。

こうして言葉を一旦詳らかに調べると、「ン」という文字で置き換える事に何等違和感を抱いていない人でも絶対音感保有者はいるのでありまして、それこそ凡ゆるピッチに対して絶対音高感を発揮する人であっても日本語のこうした言葉までは無頓着で、言語の不文律を体得したまま、移動ドが示すフレキシブルに階名が変わる事に柔軟に対応出来ないシラブル対応(階名読み替え)に対応できぬ「不適格」な人が備えてしまった、音高に対する鋭敏な感覚が、偏向的に強化されてしまっている絶対音感の一つの側面なのです。

しかし強度の絶対音感保有者が皆こうなのか?! というと全然違います。例えば私の知人には私よりも音感が秀でた者が居り、彼は移調楽器のパート譜を移調されていようと無かろうとも瞬時に読む事ができますし、いくらでも対応できます。その上凡ゆる環境音や部分音組成やらも勿論聴音し採譜可能です(これは私も可能です)。

また、絶対音感とやらはそのピッチに対してやたらと注目されますが、本当はフレーズの記憶力なども加味される物なのです。聴取能力を高めるには事理的聴取を高める事が第一であり、それに従属する様にして先の例の2と3が附随するのが理想的であるのですが、強固なまでに対応づけられてしまった「悲哀なる」絶対音感という人は2ばかりが強化されてしまっている訳です。その超感覚的な物として引き合いに出される事の多い絶対音感とやらが神格化されておりますが、某かの半音階の音総べてに対してマシーンの様に感覚が身に付いてしまったというのではなく、それを素地としていても、多くの音の「記憶能力」が秀でている人が、実際の音感の秀でた能力なのです。

例えば、ピアノでの半音階総べてを言い当てる人が居たとして、その調律から全くずれた音にある音を知覚させた場合、習熟に弱い人はピアノの鍵盤に「均して」当て嵌めて考えざるを得ない人の方が多い筈でしょう。微分音対応などはこの時点では習得していない事に等しい訳です。こうした対応は神が絶対音感という能力を与えるという事ではなく、自力で能力を錬磨し、相対的に音感を磨かなくてはならない物です。しかし、その相対的音感に依って半音階の外にあるような凡ゆる音律にも対応できる音感を身に着けた時、これはごく一般的に言われて居る絶対音感のそれよりも遥かにスケールの大きい秀でた音感であるという事が言えるのです。

絶対音感とやらが全く無いと言うのなら、和音のタイプを覚える事すらも出来ない事でしょう(笑)。某かの和音を奏して、それらの音を構成する総べての音の音高が判らずとも和音のタイプ(例えば長短増減のトライアドやまたは様々な属七・副七など)を聞き分けられる人は沢山おります。絶対数で言えば明らかにこういう人達の方が多いでしょう。これとて誰もが有する絶対音感の感覚の一つであります。処がこうした誰もが持っている感覚は共有し得る感覚であって超感覚と論うには陳腐であり珍しくもない。そこで感覚の強化された側面ばかりを論って、そればかりを崇拝してしまう様なきらいがあるのが残念な側面であると言えるでしょう。

嘗て私は10年程前に、ABC制作の某番組で指揮者の飯森範親の音感の能力にクローズアップされた企画を偶々視聴事があり、それは1円玉〜500円玉の硬貨を使って、色々な硬貨が入り交じっている10枚程はある硬貨を床に落として、その音だけを聞き分けて合計の値段を当てる(勿論正解)というシーンを観た事がありましたが、指揮者の能力というのを改めて認識させられた物です。飯森さん御自身はおそらく絶対音感の保有者でありましょう。それのみならず、コインの各音の音高や部分音を記憶する、というのは素地としてある筈の特定の音律の半音階(または全音階や幹音という人も中には居る)の外にある音を新たに長期記憶として獲得しなければいけない音であるのは自明です。つまり、そうした音でも更に音高を記憶したという訳です。

他にも、声楽家3人がDTMF信号(=電話のプッシュ信号)を覚えて、声楽家の発する音で電話を掛けるという技も嘗てTVでは能く見掛けた物でしたが、DTMF信号というのは、ピッチが±5%以内であれば信号として認識してくれる─寛大な側面はありますがそれでもピッチの揺れとしては小さい誤差と言える揺れであります。同時にDTMF信号として認識可能とする発音時間や発音間隔も必要なファクターでもある─為、人声をDTMFとして認識させるには特定のテンポを習得した上でDTMF信号のピッチ信号の有無という、音価と休符を獲得する必要もありますが、通常の楽音で取扱う音律のピッチの外にあるピッチでも、素地の音感を駆使して更に強化するという事例がこうしてある訳で、凡ゆる絶対音感はその辺のピアノの半音階に総べて充当される物として理解してしまってはいけませんし、ピアノがあれば乳幼児の頃からその環境にあれば習得できるというのも間違いなのです。寧ろ、その音に対して「緑色に見える青信号=緑色」と覚えさせられてしまうような悲哀なる絶対音感保有者が日本にはやたらと多いのも特筆すべき事ではあるでしょう(笑)。

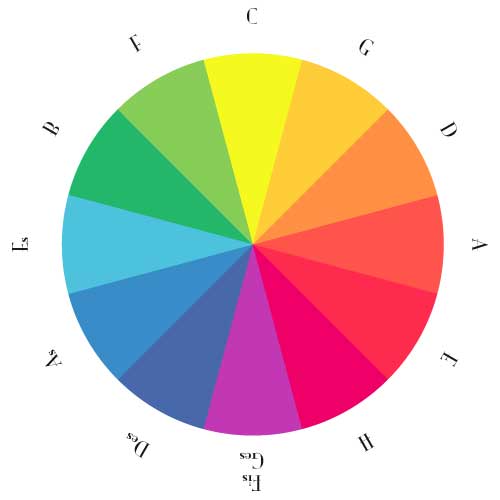

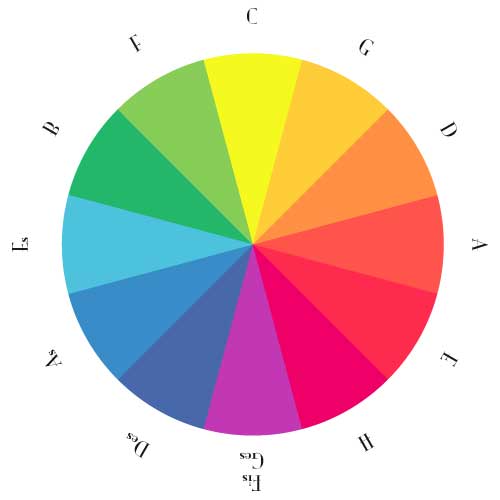

最近では音名に共感覚を伴わせるかのような円環相を使った、つまり特定の音高への階名(音名)はおろか色別させている事も珍しくはありません。おそらく40年位前から導入してしまっているピアノ教室とかもあるでしょう(笑)。

特定の調性に色合いや性格を感じたりなど、大家もその様に感じていたりするものですが、作曲家によってそれは様々です。ハ長調に赤を感じる人がいれば白と感ずる作曲家だって居ります。特定の音に色を感じる人もありますし、円環相を使った物はオクターヴ相がどれほど変われど、特定の音はどのオクターヴでも「同じ色」なのです(笑)。

実は円環相を用いたのは今に始まった事ではなく、旧くはゲーテの色彩論から端を発している所から触発されている物でしょう。そしてルソーやオイラーが数理を語り乍ら音楽分野にも彼等の論究が残されたりして影響している所もあるのですが、ダーウィンが『種の起原』を発表してからの科学の世界では、数理が見せる魔法めいた所に因果関係を感じたりする事が多くの人々の知的好奇心を揺さぶる物があり、そこでゲーテの色彩論の「メモリアル」イヤーとして重なった19世紀終りから20世紀にかけて、今度は音楽の世界では調性が失われつつあり半音階が熟成され、そこで新たに色相環を特定の音名に対応させたりする事が自然の摂理との「シンクロニシティ」でもあった訳です。ヨーゼフ・マティアス・ハウアーの完全なる均齊社会を示すトローペやアルマ・マーラーを介してのシェーンベルク楽派等との交流を通じ乍らヨハネス・イッテンは新たなる12色の色相環を創り、「想念が<色>に触れた瞬間、そこから色を失い形骸だけが残る」という風にも語っていたバウハウスの最初の教授だった人なのであります。

つまり、我々は光に対して名前を充てた上でそれらの「共通認識」として(視覚に問題が無い限り)、色の名前を呼んでいる訳ですが、色=光であるものの、そこに想念を見出した時に色の魔力が失われるという理解でもある訳です。青信号の色は実際は緑色だけれども、それが緑か青かという事に拘泥してしまっているという事はもはや色ではなく「想念」の方で迷いが生じているとも言えるわけで、移動ドに対応出来ない人の偏向的な絶対音感とやらを持つ人というのは、想念で凝り固まってしまっているのではなかろうかと、イッテンの言葉を借りればそういう風に思えてしまう所に多くの含蓄めいた物があるかと思います。

因みに、今回示した色相環はこの様にして色と音とを対応させて習得するべきという物ではなく、過去にはこの様な自然界と人間の心と音楽に備わる言葉に言い表せない霊的な部分を図示するという理解に収まれば良いのであって、色と音はこのような関係であるべしという姿ではない事に注意を払う必要があるのと、時代背景として、ゲーテの色彩論から100年という当時の節目に興隆した流行と、それに沿って発達して来た科学的な変化や、貧富の差を減らし(ピューリタニズムは労働を是とされ、資本主義社会思想と結び付けられてしまい結果的に雇用者と労働者の身分の差が開き、社会的に均齊を求める声も挙がる様になった)、そこに調律の熟成が平均律となり、社会主義・共産主義とが結び付けられる様になったという時代背景があるのです。

とはいえ、セリエルが=共産主義という事を指し示す物ではありませんが、産業革命によって資本主義は大きく変容し、ユダヤ人達は生活の為に器楽的な才能を身に付けたり金融業(当時貸金業は蔑視されていた)に身を置かざるを得なかった社会背景も鑑みる必要があるのです。ラッダイト運動と呼ばれる「機械破壊運動」が18世紀前半には起っていた訳です。貧富の差が拡大するという歴史的背景に於て社会は革命や戦争の契機としてそれらを繰返しつつ、戦争が終わると「均齊」へ心理が赴くのは音楽だけではなかった事なのです。そういう意味で12音主義というのは大戦後毎に興隆があった訳でもあるのです。

とはいえ、セリエルが=共産主義という事を指し示す物ではありませんが、産業革命によって資本主義は大きく変容し、ユダヤ人達は生活の為に器楽的な才能を身に付けたり金融業(当時貸金業は蔑視されていた)に身を置かざるを得なかった社会背景も鑑みる必要があるのです。ラッダイト運動と呼ばれる「機械破壊運動」が18世紀前半には起っていた訳です。貧富の差が拡大するという歴史的背景に於て社会は革命や戦争の契機としてそれらを繰返しつつ、戦争が終わると「均齊」へ心理が赴くのは音楽だけではなかった事なのです。そういう意味で12音主義というのは大戦後毎に興隆があった訳でもあるのです。

誰もが平等に、という風に平和を冀《こいねが》う事が脳裡にセリエルを映ずる様になる事ではありません。音楽的な魔力や感情という物が必ずそこに行き着く訳ではありません。音楽に於て「情感」が宿るという事に真なる答えがある訳ではありませんが、そこに共通めいた認識の研究にジュスリン&スロボダ共著『音楽と感情の心理学』(誠信書房刊)はとても参考になる事でありましょう。

誰もが平等に、という風に平和を冀《こいねが》う事が脳裡にセリエルを映ずる様になる事ではありません。音楽的な魔力や感情という物が必ずそこに行き着く訳ではありません。音楽に於て「情感」が宿るという事に真なる答えがある訳ではありませんが、そこに共通めいた認識の研究にジュスリン&スロボダ共著『音楽と感情の心理学』(誠信書房刊)はとても参考になる事でありましょう。

こうした研究を知る事に依って己の音感が指揮者や識者と同様の音感を持つ訳でもありませんし、音楽に対し決定的に熟達に甘い者がどんなに音楽への興味を抱かせようとも悲しい哉音感という物は一朝一夕にて身に付く物でもなければ克服出来る物でもありません。非常に複雑で高次な和声には、仮に凡ゆる音を言い当てる事の出来る感覚を備えていたとしてもそれにて音楽の熟達度が増しているとも言い切れない物なのです。

そういう意味ではあらゆる複合音の部分音を捉える感覚を有している人であっても肝心の高次な和声感を身に付けていない人も居りますし、ジャズ的な和声に高い興味を示していても楽理的見聞に甘い人も存在します。音感として可能性を秘めているのはこの場合後者ではありますけどね。

話を冒頭に戻すと、半オクターヴに相当する音の存在を語る事になるのですが、奇しくもこの音は総音程音列となると、この音程を早々と使ってしまうと残った音程は協和的か順次的か、という様な音程が残る事になるので調性的な性格をみすみす出し易い物になりかねない訳です。

抑も総音程音列というのは1オクターヴの中にある音程の種類を次の様に表して分類するのですが、

1+11(短二度+長七度)

2+10(長二度+短七度)

3+9(短三度+長六度)

4+8(長三度+短六度)

5+7(完全四度+完全五度)

6(三全音)

=66(※数字は半音の数)

これらの音程を巧みに使う事で半音階に於ける総音程音列という技法が成立する訳ですが、早期の段階で三全音を使ってしまうとそこが均齊の中心的な役割を生み出しかねないので是亦注意が必要な訳です。

こうした総音程音列というのをセリエルという技法的には見ずに、出来合いの音程を砕く脈絡という風に私は観る事があります。時にはそれはウォーキング・ベースのフレーズ創出に於て背景に備わる共通認識としてのモード・スケールや時にはコードの和声的な和音構成音外の音脈などから得られる和音外音の音脈として使う為に。

Dm7(11)がワン・コードとして置かれていてDドリアンとなっている状況下且つアウトサイドな音を許容されるシーンに於て、某かのカウンター・フレーズとしてベースがD音から下行形で始まりつつ、

C# - C - B - A♭ - E - E♭ - Gという風に、フレージングした時、所謂音階固有音から「剝離」する為に、私はどういう「音程」を使ってその音階固有音と和音構成音から「砕いて」いるかを知る事が出来るでしょう。しかし、このフレーズを導出する際、外れた音が「吸着しようとする」音に対して他のパートが余薫として何等かのアプローチ、或いはフレージングをしている時にこうしたベースの剝離は有効となるものであり、偶々ポップスで同様のキーと和音が与えられている状況で唐突にこのフレージングをしたら即刻辞めさせられる事と思います(笑)。しかし、この音をウォーキングとして使えるシーンは確実にありますし、前掲の音を巧緻に使ってアウトサイド感を得られる音としてフレージングできるシーン等色々ある物です。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

又、先の「剝離」するフレージングは、異なる2種のスケールから得られるテトラコルドのハイブリッドとしての音脈で軽々と得られる物でもあります。

前掲の音群に於て注目すべき点は、モード・スケールと和音構成音に対して通常なら「埒外」となる音を巧緻に使うにはどういう動機付けが必要になるのか!? という所であります。こればかりは「作曲」と同様の事なので方程式の様な解答がある訳ではないのですが、そうした埒外の音をカウンター・ラインとして元の体系から「揺さぶり」をかけるキッカケを自身の中でどれだけ活用できるかどうかがポイントとなります。総音程音列を行え、という事ではなく、総音程音列から埒外の音脈を学べという事の暗喩なのです。

ウォーキング・ベース・ラインとなると、それこそが一定の「定旋律」な訳で、他のパートから動機付けとして多くの「揺さぶり」の為のヒントを貰えようとも、使える音形が定旋律なので、動機付けの為の引き金となった他のパートのフレージングの音形を用いようとも、その様に同形を使える訳ではなく定旋律として均され、その上で他のパートが持つ余薫、協和的配合に対する吸着度や分離感、そうした和声的&旋律的感情をリアルタイムに判断して「メリハリ」を生む為のフレージングこそが、アウトサイドな音脈を駆使するウォーキング・ベースの語法の一つです。

大概のウォーキング・ベースの方法論など、コードが逐一進行して呉れている類の物で、そこに「導音のクサビ」を充てる事位から始まる物だったりするでしょうが、ワン・コードやモード一発の状態ではフレージングの為に、そうした背景に和音やモード・スケールに準じたヘプタトニック(=7音列)などを視野に入れただけだとすぐにフレージングの為のネタは涸渇します。それを避ける為のカウンター・ラインの創出のヒントを語って呉れている方法論の理論書など先ず有り得ないでしょう(笑)。そうした例示は幾ら挙げてもヒントでしか成り得ない為、この様に小出しのヒントにならざるを得ない訳ですが、ヒントとしては余りにも大きな事を本当は語っているので、その辺りは是非共良く吟味していただきたいと思わんばかりです。

扨て、こうして色んな側面から色んな「音」を今回眺めた訳ですが、感覚的に研ぎ澄まされた人であろうがヘッポコな感覚でしかない人であろうが、音楽教育という物は特に、その教育の度合に見合った社会的保証が得られる類の分野ではないのは今も昔も変わりはありません。教育という、後に続く後世の人に叡智を伝播するという大切な主眼の下で得られた音楽的教育の場合、そこに成就した人の社会的保証が確実に得られるかというとそんな事はありません。殊に芸術の面では非常にシビアな物でしょう。音楽の演奏や作曲面ではなく史実から得られる側面を学問化した音楽学などもありますが、それを修めたとてそれに見合う場で仕事が出来るかというと未知数です。

然し乍ら、誰もがインターネットを駆使しパソコンやらスマホ類の端末を操作する時代になり、それこそエクセルやらオフィス系アプリを使う素地を持つ様になったからといって、そうしたスキルを活かして仕事の食いはぐれが無いかというと寧ろ社会の雇用状勢は悪化の一途を辿るばかりで(笑)、ブロードバンドが急速に整備され、学校教育に於てもパソコンが導入され、今やタブレットですら珍しくないほど普及しているにも拘らず、そうした教育を享けた人々がいざ仕事に就こうとすると全くそうしたデバイスが活かされる事もない所に放り出されている様な在り方では本末転倒とも言えるでしょう。然し乍らそれが現実で、音楽ばかりが憂き目に遭っている訳ではないのですが、音楽という「職業」はそれよりも苦労を伴う物です。

教育に伴う努力への正当な対価として仕事や資格が得られないという現実。然し乍ら音楽の特殊性に少しでも重み付けが図られ音楽教育が偏向・偏重されてしまう側面があるのは、音楽教育そのものを自己否定しない様に正当化せざるを得ない様な悲哀なる側面すらある訳です。私の時代ですら演奏家や音楽家になる事が出来ぬ状況で教育者や司書を選択せざるを得なかったり、全く異なる方面へと進んでいった同輩など珍しくもありません。努力に対する保証・対価に見合う物の保証が限りなく少なく稀薄な訳ですね。だったら音楽は無駄なのか!? 無駄だと思わざるを得ない物になぜ魅了されてしまうのか!? 本当は無駄にはなっていないのに一義的に対価を求めてしまう下衆な根性がついつい顔を出してしまう。また、努力の先に結実という目に見えるような保証や資格が伴わない。努力は何に報われたのか!? という事を下衆な根性がついつい対価を求めてしまう訳です。

親心としては、そういう努力に対し相応しい対価として時には「甘やかす」という行為で誤摩化さざるを得ない側面に必ずしや直面する事でしょう。音楽を学び社会的には保証も資格もないから親が子供への価値付けとして甘やかさざるを得ない。こうした状況下に陥り易いのも音楽の側面でもあるのです。音楽を史実的に学ぶ事の方がまだ仕事にありつけたかもしれません(笑)。公務員試験ですら西洋音楽の事など問題が出て来る物です。ある意味では「きちんと学校教育に向き合っていた」人は、そうした問題が1、2問用意されていただけでも点数を高く得点する事が出来る筈です。そういう人達に普くチャンスを與えている訳ですが、こうした側面に気付かずに音楽教育の有り難みなど感ずる事もなく、理性の趣くままに音楽を好きになり、反体制的な振る舞いの為に音楽を利用し、音楽の響きだけでは民衆の心を動かす魅力に乏しい為、箔を附けるかの様に音を誇張し己の「愁訴」は歌詞として粗暴化するのが関の山(笑)。

どんな粗暴であっても、音楽に目覚めた者は総じてマタタビに遭遇した猫の様に従順であるという事に素直になれない人は音楽教育をも「しゃらくせえ!」とばかりに歪曲・断罪してしまいがちなのです。こういう人達の振る舞いがひとたび音楽の正当な側面に向き合わざるを得ない時に自身の立ち居振る舞いが禍いして音楽の方を態とゆがめて伝えようとする嫌いがあります。こういう人達のメッセージには音楽そのものには素直である事をひた隠しし、言葉の上では音楽を歪め、衒いのある言葉で正当な側面をデコライズします。だからこそ共通認識となっている音楽的呼称すらも彼等に依って歪められてしまう側面がある物です。影響力が少しでもあると是亦厄介な訳ですが(笑)。

でもまあ、音楽を教育面でも俯瞰できる立場である場合、そこにはあらゆる多くの音楽的要素が知識として得られているでしょうから、本来ならば非常に広汎に亘って音楽を知る事が必要な筈なのですが、多くの人はそれを受入れないのが残念な所であります。絶対音感を凡庸とは呼べない知識の矮小さが、極度に偏った絶対音感保有者を神格化してしまう。総べては無智が為せる技だった訳ですね。そこに「音楽観」は残りましたか!? と問うてみたいです。

半オクターヴとなる対蹠地。それは短調がドリア調の時代であった古楽の時代ではごく普通に現れていた音ですし、リディア調でも生ずる音だった訳です。それらの特性音と「エリーゼのために」の冒頭に現れる属音の半音下が2回(下接刺繍音)、その後の下属音というのも先の教会旋法の特性音と役割が違う事を楽理的側面から理解していかねばならない事ですし、ジャズに於ても属七和音上にて先の下接刺繍音に相当する音を奏してはならないとするのはあまりにモード・スケールとコードに倣い過ぎる物でもあり滑稽な理解となる物です。私の過去のブログにて「エリーゼのために」を扱っていたのもこうした意味合いがあったからです。

古楽の時代では8つ目の階名としての地位を与えようとしたり、その後「二重導音」という役割を受けたりという音がジャズが出現すると、音程こそは全く同じであっても「ブルー五度」は本位五度に靡こうとする上行導音とは違い、五度が更に低まろうとする為の下行的性質を持つ物という理解を忘れたエセな理解にあるジャズメンが、ブルー五度と等しい音にある「別の由来の音」(=概ね上行導音欲求)という方面の区別も知らずに、半オクターヴに表れる音は5度(=完全五度)に吸着しようとするという風に誤解をしてしまい、本当のブルー五度を知らずに正当なる音階固有音の音脈に吸着しようとするならば、それは単なる音階固有音へ粉飾的に重みを附けた音でしかなく、そんなのはジャズでも何でもないのですね(笑)。処がジャズ界隈の理論書はこうした所をスポイルして、誰もが見て覚える様なモード・スケールとコードの体系を杓子定規に覚えるのは国内外変わらない物であり、こうしたインスタントな体系がその後ジャズを成就させる事なく衰退させてしまっている事を現在でも目の当たりに出来る物で、ジャズが絶頂期だった頃の人が結局今も牽引せざるを得ないという未来の無い音楽がジャズであるとも言えるでしょう。

ジャズやポピュラー音楽の理論体系がどうあれ、そんな「体系化」が招いているのは、体系化する事で杓子定規となってしまって音楽的理解が皮相浅薄に陥っているからなのでありまして、だからこそ、ブルー音度の下行的性質を見抜けず、音階固有音の方の「強い音程」を求めてしまう音楽的欲求なんぞは=協和音程の中でも強い音、即ち完全音程の類。完全五度と完全四度なら完全五度の方が強い。故に強い方に靡いてしまうだけの音楽観=協和感だけで判断してしまう愚かで熟達の未熟な音感、という事を意味しているのです。

ブルー五度の理解ですらそんなに甘い連中とやらが、ブルー七度とブルー三度を同等に「下行的性質」を見抜けないのであるならば、ブルースの七度(=短七度)とブルースの三度(=短三度)は、それぞれ長七度と長三度に靡こうとする性質を持つ物だと思っているでしょうか!?(笑)。

ブルー三度は「同位和音」としての音脈として同居する事が許容される事はあっても、ブルース的音楽観を求められている所で、ブルー七度をよもや上行にある本位七度としての音階固有音に靡こうとする欲求が働いて弾こうものなら人中に足刀喰らうレベルですわ(嗤)。

ブルース・メジャーつまるところミクソリディアン風でトニックがドミナント7thコードを単に弾いていた時に、この七度音=短七度に対して長七度に誇張させてしまう欲求が起るとしたら、それは最早ブルージーさを捨てて長音階の欲求に赴く音感というよりも、音楽的感性を失っている状況だと断言できるでしょう(笑)。

その意味でも、私が以前例示していたマイケル・ブレッカーの七度音の中立音程(四分音)がなにゆえあの音度で生ずるのか!? という事を今一度理解してもらい乍らジャズと向き合い、ガンサー・シューラー著『初期のジャズ』やらを読んでもらえれば非常に深くジャズに就いて理解できる筈だと信じてやみません。

それはそうと、音楽観≠音感という事も重要なものでして、良く引き合いに出されるかもしれない「絶対音感」とやらも、それを幼児期から習得している事が凄い事なのではないという事を先ず念頭に置いて貰いたい所があり、それに加えて一般的な「スーパー能力」と信じ込まれている感覚「絶対音感」が欺瞞に満ちた超感覚という所も語る必要があるかと思います。

そもそも聴覚に問題が無い健常の状態であるならば、皆絶対音感は有しておりまして、聴覚という感覚をヘッポコ扱いする必要などありません。処が絶対音感というのは何故、それも極東の地ではなぜ保有者が多いのか!? という所も含めて端的に語る事にしましょう。抑も、この絶対音感が超感覚的に扱われたのは1998年にベストセラーとなった『絶対音感』も荷担しているのですが、絶対音感に対する誤謬と、それに関して私なりに今一度加味して語っておこうかな、と思います。

絶対音感とやらを意識せずとも、我々は通常音の聴取に対して、特に「声」を伴う音に就いては次の様に分ける事ができます。

1.誰かの声を漠然と聞く

2.誰かの話す言葉を聞く(と同時に話している意味を理解する)

3.誰かの声の「節廻し」を感ずる

結論から言うと、巷で能く扱われる超感覚の「絶対音感」は「2」に分類される物です。それでは詳らかに解説していきましょう。

「1」のタイプは言語的理解を伴っていない訳で、例えば、どんなに理解しようとも理解の外にある外国語だったりすると、某かの言葉として推察しようとも単なる音でしかない訳です。こうした漠然的状況は「事理的聴取」となります。

「2」のタイプは、聴取した音を脳の言語野で処理している訳ですが、それと同時に文字も脳裡に映ずるという状況はシラブル対応が出来ている訳です。言語的聴取であり、これは後述しますが絶対音感というのは之に当て嵌るのです。

「3」のタイプは、その音に対しての旋律的な物を感じている訳です。明確な詠唱でない声に音高を感ずるのは、「2」のタイプの人が更に感覚を強化させて、この「3」の旋律的聴取を更に発揮するのです。

こうした分類からも判る様に、どれかを優位に聴かなくてはならないという事ではなく、音、特に声の場合は感嘆的な声ではない限り、某かの言語的な意味合いを音に乗せている情報なので、その情報をスポイルして単なる音として聴取する情報か、その情報を聴き取る事を優位とするか、それとも歌詞を聴き分け乍らも旋律を追う事を重視するか、という優位性はシーン毎に異なるでありましょうし、各人の音の捉え方で優位性は全く変わる訳です。加えて、それらの聴き方に一義的に、「この音にはこうして傾聴すべし!!」という決まりがある訳でもありませんし(笑)、それを一義的に聴いてしまうだけの人ならば何とも柔軟性を欠いた頑固な人であるでしょう。

「2」のタイプの人が、ある特定の音を聴く度に「某か」の音を刻明に対応するのは由としますが、必ず某かの音の名前である必要性が出て来てしまいます。音に「情報」を乗せる訳ですが、みなさんもご存知の様に、音には哀しさや明るさを表現する様な音使いやらはあっても、言葉の様に絶対的な方法論があって情報を乗せられる訳ではないので、ドミソの音を聴くと泣き噦る赤子も明るく振舞ったりとか、ド ミ♭ ソの音を聴くと楽しそうにしていた子供が途端に元気が無くなるとか、そういう絶対的な物が宿っている訳ではありません(笑)。しかし、特定の音に対して喜怒哀楽を伴わない「意味」を伝達する際には「音名」が必要なのですが、この音名と階名が国内音楽教育ではゴッタ煮になってしまっている為、特に絶対音感でのシラブル対応が「偏向的」に強化された人は苦難を強いられる訳です。

このような絶対音感保有者の人は畢竟するに、信号の青は実際は緑色なのに青と言わざるを得ない事に極度の違和感を抱いている事に等しい状況なのです。

こうした状況を「日本語」という言語で今一度考えてみると、音声としての日本語と文字で表現する日本語では「不文律」が生じているのですが、殆どの日本人はそれを母国語として習得して不文律とやらも体得した時は、もはや不文律とは感じていないのでありまして、「緑色に見えるかも知れない信号の青=青」という風に対応できているのです。次の例を見ると、日本語の不文律というのが能く理解できるでしょう。

日本語に置いて次の様な言葉を挙げてみますが「ン」に注目して欲しいと思います。

●マンガ(漫画)

●ジマン(自慢)

●テンメツ(点滅)

これらの「ン」は日本語として文字を充てると何れも「ン」ですが、マンガの「ン」は発音記号表記出来ないのが残念ですが「ng」という発音であり、テンメツの「ン」は「メ」の発音直前に唇が塞がります。つまり「m」の状態です。他方、ジマンの「ン」は唇を閉じる必要のない「n」なのです。

こうして言葉を一旦詳らかに調べると、「ン」という文字で置き換える事に何等違和感を抱いていない人でも絶対音感保有者はいるのでありまして、それこそ凡ゆるピッチに対して絶対音高感を発揮する人であっても日本語のこうした言葉までは無頓着で、言語の不文律を体得したまま、移動ドが示すフレキシブルに階名が変わる事に柔軟に対応出来ないシラブル対応(階名読み替え)に対応できぬ「不適格」な人が備えてしまった、音高に対する鋭敏な感覚が、偏向的に強化されてしまっている絶対音感の一つの側面なのです。

しかし強度の絶対音感保有者が皆こうなのか?! というと全然違います。例えば私の知人には私よりも音感が秀でた者が居り、彼は移調楽器のパート譜を移調されていようと無かろうとも瞬時に読む事ができますし、いくらでも対応できます。その上凡ゆる環境音や部分音組成やらも勿論聴音し採譜可能です(これは私も可能です)。

また、絶対音感とやらはそのピッチに対してやたらと注目されますが、本当はフレーズの記憶力なども加味される物なのです。聴取能力を高めるには事理的聴取を高める事が第一であり、それに従属する様にして先の例の2と3が附随するのが理想的であるのですが、強固なまでに対応づけられてしまった「悲哀なる」絶対音感という人は2ばかりが強化されてしまっている訳です。その超感覚的な物として引き合いに出される事の多い絶対音感とやらが神格化されておりますが、某かの半音階の音総べてに対してマシーンの様に感覚が身に付いてしまったというのではなく、それを素地としていても、多くの音の「記憶能力」が秀でている人が、実際の音感の秀でた能力なのです。

例えば、ピアノでの半音階総べてを言い当てる人が居たとして、その調律から全くずれた音にある音を知覚させた場合、習熟に弱い人はピアノの鍵盤に「均して」当て嵌めて考えざるを得ない人の方が多い筈でしょう。微分音対応などはこの時点では習得していない事に等しい訳です。こうした対応は神が絶対音感という能力を与えるという事ではなく、自力で能力を錬磨し、相対的に音感を磨かなくてはならない物です。しかし、その相対的音感に依って半音階の外にあるような凡ゆる音律にも対応できる音感を身に着けた時、これはごく一般的に言われて居る絶対音感のそれよりも遥かにスケールの大きい秀でた音感であるという事が言えるのです。

絶対音感とやらが全く無いと言うのなら、和音のタイプを覚える事すらも出来ない事でしょう(笑)。某かの和音を奏して、それらの音を構成する総べての音の音高が判らずとも和音のタイプ(例えば長短増減のトライアドやまたは様々な属七・副七など)を聞き分けられる人は沢山おります。絶対数で言えば明らかにこういう人達の方が多いでしょう。これとて誰もが有する絶対音感の感覚の一つであります。処がこうした誰もが持っている感覚は共有し得る感覚であって超感覚と論うには陳腐であり珍しくもない。そこで感覚の強化された側面ばかりを論って、そればかりを崇拝してしまう様なきらいがあるのが残念な側面であると言えるでしょう。

嘗て私は10年程前に、ABC制作の某番組で指揮者の飯森範親の音感の能力にクローズアップされた企画を偶々視聴事があり、それは1円玉〜500円玉の硬貨を使って、色々な硬貨が入り交じっている10枚程はある硬貨を床に落として、その音だけを聞き分けて合計の値段を当てる(勿論正解)というシーンを観た事がありましたが、指揮者の能力というのを改めて認識させられた物です。飯森さん御自身はおそらく絶対音感の保有者でありましょう。それのみならず、コインの各音の音高や部分音を記憶する、というのは素地としてある筈の特定の音律の半音階(または全音階や幹音という人も中には居る)の外にある音を新たに長期記憶として獲得しなければいけない音であるのは自明です。つまり、そうした音でも更に音高を記憶したという訳です。

他にも、声楽家3人がDTMF信号(=電話のプッシュ信号)を覚えて、声楽家の発する音で電話を掛けるという技も嘗てTVでは能く見掛けた物でしたが、DTMF信号というのは、ピッチが±5%以内であれば信号として認識してくれる─寛大な側面はありますがそれでもピッチの揺れとしては小さい誤差と言える揺れであります。同時にDTMF信号として認識可能とする発音時間や発音間隔も必要なファクターでもある─為、人声をDTMFとして認識させるには特定のテンポを習得した上でDTMF信号のピッチ信号の有無という、音価と休符を獲得する必要もありますが、通常の楽音で取扱う音律のピッチの外にあるピッチでも、素地の音感を駆使して更に強化するという事例がこうしてある訳で、凡ゆる絶対音感はその辺のピアノの半音階に総べて充当される物として理解してしまってはいけませんし、ピアノがあれば乳幼児の頃からその環境にあれば習得できるというのも間違いなのです。寧ろ、その音に対して「緑色に見える青信号=緑色」と覚えさせられてしまうような悲哀なる絶対音感保有者が日本にはやたらと多いのも特筆すべき事ではあるでしょう(笑)。

最近では音名に共感覚を伴わせるかのような円環相を使った、つまり特定の音高への階名(音名)はおろか色別させている事も珍しくはありません。おそらく40年位前から導入してしまっているピアノ教室とかもあるでしょう(笑)。

特定の調性に色合いや性格を感じたりなど、大家もその様に感じていたりするものですが、作曲家によってそれは様々です。ハ長調に赤を感じる人がいれば白と感ずる作曲家だって居ります。特定の音に色を感じる人もありますし、円環相を使った物はオクターヴ相がどれほど変われど、特定の音はどのオクターヴでも「同じ色」なのです(笑)。

実は円環相を用いたのは今に始まった事ではなく、旧くはゲーテの色彩論から端を発している所から触発されている物でしょう。そしてルソーやオイラーが数理を語り乍ら音楽分野にも彼等の論究が残されたりして影響している所もあるのですが、ダーウィンが『種の起原』を発表してからの科学の世界では、数理が見せる魔法めいた所に因果関係を感じたりする事が多くの人々の知的好奇心を揺さぶる物があり、そこでゲーテの色彩論の「メモリアル」イヤーとして重なった19世紀終りから20世紀にかけて、今度は音楽の世界では調性が失われつつあり半音階が熟成され、そこで新たに色相環を特定の音名に対応させたりする事が自然の摂理との「シンクロニシティ」でもあった訳です。ヨーゼフ・マティアス・ハウアーの完全なる均齊社会を示すトローペやアルマ・マーラーを介してのシェーンベルク楽派等との交流を通じ乍らヨハネス・イッテンは新たなる12色の色相環を創り、「想念が<色>に触れた瞬間、そこから色を失い形骸だけが残る」という風にも語っていたバウハウスの最初の教授だった人なのであります。

つまり、我々は光に対して名前を充てた上でそれらの「共通認識」として(視覚に問題が無い限り)、色の名前を呼んでいる訳ですが、色=光であるものの、そこに想念を見出した時に色の魔力が失われるという理解でもある訳です。青信号の色は実際は緑色だけれども、それが緑か青かという事に拘泥してしまっているという事はもはや色ではなく「想念」の方で迷いが生じているとも言えるわけで、移動ドに対応出来ない人の偏向的な絶対音感とやらを持つ人というのは、想念で凝り固まってしまっているのではなかろうかと、イッテンの言葉を借りればそういう風に思えてしまう所に多くの含蓄めいた物があるかと思います。

因みに、今回示した色相環はこの様にして色と音とを対応させて習得するべきという物ではなく、過去にはこの様な自然界と人間の心と音楽に備わる言葉に言い表せない霊的な部分を図示するという理解に収まれば良いのであって、色と音はこのような関係であるべしという姿ではない事に注意を払う必要があるのと、時代背景として、ゲーテの色彩論から100年という当時の節目に興隆した流行と、それに沿って発達して来た科学的な変化や、貧富の差を減らし(ピューリタニズムは労働を是とされ、資本主義社会思想と結び付けられてしまい結果的に雇用者と労働者の身分の差が開き、社会的に均齊を求める声も挙がる様になった)、そこに調律の熟成が平均律となり、社会主義・共産主義とが結び付けられる様になったという時代背景があるのです。

こうした研究を知る事に依って己の音感が指揮者や識者と同様の音感を持つ訳でもありませんし、音楽に対し決定的に熟達に甘い者がどんなに音楽への興味を抱かせようとも悲しい哉音感という物は一朝一夕にて身に付く物でもなければ克服出来る物でもありません。非常に複雑で高次な和声には、仮に凡ゆる音を言い当てる事の出来る感覚を備えていたとしてもそれにて音楽の熟達度が増しているとも言い切れない物なのです。

そういう意味ではあらゆる複合音の部分音を捉える感覚を有している人であっても肝心の高次な和声感を身に付けていない人も居りますし、ジャズ的な和声に高い興味を示していても楽理的見聞に甘い人も存在します。音感として可能性を秘めているのはこの場合後者ではありますけどね。

話を冒頭に戻すと、半オクターヴに相当する音の存在を語る事になるのですが、奇しくもこの音は総音程音列となると、この音程を早々と使ってしまうと残った音程は協和的か順次的か、という様な音程が残る事になるので調性的な性格をみすみす出し易い物になりかねない訳です。

抑も総音程音列というのは1オクターヴの中にある音程の種類を次の様に表して分類するのですが、

1+11(短二度+長七度)

2+10(長二度+短七度)

3+9(短三度+長六度)

4+8(長三度+短六度)

5+7(完全四度+完全五度)

6(三全音)

=66(※数字は半音の数)

これらの音程を巧みに使う事で半音階に於ける総音程音列という技法が成立する訳ですが、早期の段階で三全音を使ってしまうとそこが均齊の中心的な役割を生み出しかねないので是亦注意が必要な訳です。

こうした総音程音列というのをセリエルという技法的には見ずに、出来合いの音程を砕く脈絡という風に私は観る事があります。時にはそれはウォーキング・ベースのフレーズ創出に於て背景に備わる共通認識としてのモード・スケールや時にはコードの和声的な和音構成音外の音脈などから得られる和音外音の音脈として使う為に。

Dm7(11)がワン・コードとして置かれていてDドリアンとなっている状況下且つアウトサイドな音を許容されるシーンに於て、某かのカウンター・フレーズとしてベースがD音から下行形で始まりつつ、

C# - C - B - A♭ - E - E♭ - Gという風に、フレージングした時、所謂音階固有音から「剝離」する為に、私はどういう「音程」を使ってその音階固有音と和音構成音から「砕いて」いるかを知る事が出来るでしょう。しかし、このフレーズを導出する際、外れた音が「吸着しようとする」音に対して他のパートが余薫として何等かのアプローチ、或いはフレージングをしている時にこうしたベースの剝離は有効となるものであり、偶々ポップスで同様のキーと和音が与えられている状況で唐突にこのフレージングをしたら即刻辞めさせられる事と思います(笑)。しかし、この音をウォーキングとして使えるシーンは確実にありますし、前掲の音を巧緻に使ってアウトサイド感を得られる音としてフレージングできるシーン等色々ある物です。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

又、先の「剝離」するフレージングは、異なる2種のスケールから得られるテトラコルドのハイブリッドとしての音脈で軽々と得られる物でもあります。

前掲の音群に於て注目すべき点は、モード・スケールと和音構成音に対して通常なら「埒外」となる音を巧緻に使うにはどういう動機付けが必要になるのか!? という所であります。こればかりは「作曲」と同様の事なので方程式の様な解答がある訳ではないのですが、そうした埒外の音をカウンター・ラインとして元の体系から「揺さぶり」をかけるキッカケを自身の中でどれだけ活用できるかどうかがポイントとなります。総音程音列を行え、という事ではなく、総音程音列から埒外の音脈を学べという事の暗喩なのです。

ウォーキング・ベース・ラインとなると、それこそが一定の「定旋律」な訳で、他のパートから動機付けとして多くの「揺さぶり」の為のヒントを貰えようとも、使える音形が定旋律なので、動機付けの為の引き金となった他のパートのフレージングの音形を用いようとも、その様に同形を使える訳ではなく定旋律として均され、その上で他のパートが持つ余薫、協和的配合に対する吸着度や分離感、そうした和声的&旋律的感情をリアルタイムに判断して「メリハリ」を生む為のフレージングこそが、アウトサイドな音脈を駆使するウォーキング・ベースの語法の一つです。

大概のウォーキング・ベースの方法論など、コードが逐一進行して呉れている類の物で、そこに「導音のクサビ」を充てる事位から始まる物だったりするでしょうが、ワン・コードやモード一発の状態ではフレージングの為に、そうした背景に和音やモード・スケールに準じたヘプタトニック(=7音列)などを視野に入れただけだとすぐにフレージングの為のネタは涸渇します。それを避ける為のカウンター・ラインの創出のヒントを語って呉れている方法論の理論書など先ず有り得ないでしょう(笑)。そうした例示は幾ら挙げてもヒントでしか成り得ない為、この様に小出しのヒントにならざるを得ない訳ですが、ヒントとしては余りにも大きな事を本当は語っているので、その辺りは是非共良く吟味していただきたいと思わんばかりです。

扨て、こうして色んな側面から色んな「音」を今回眺めた訳ですが、感覚的に研ぎ澄まされた人であろうがヘッポコな感覚でしかない人であろうが、音楽教育という物は特に、その教育の度合に見合った社会的保証が得られる類の分野ではないのは今も昔も変わりはありません。教育という、後に続く後世の人に叡智を伝播するという大切な主眼の下で得られた音楽的教育の場合、そこに成就した人の社会的保証が確実に得られるかというとそんな事はありません。殊に芸術の面では非常にシビアな物でしょう。音楽の演奏や作曲面ではなく史実から得られる側面を学問化した音楽学などもありますが、それを修めたとてそれに見合う場で仕事が出来るかというと未知数です。

然し乍ら、誰もがインターネットを駆使しパソコンやらスマホ類の端末を操作する時代になり、それこそエクセルやらオフィス系アプリを使う素地を持つ様になったからといって、そうしたスキルを活かして仕事の食いはぐれが無いかというと寧ろ社会の雇用状勢は悪化の一途を辿るばかりで(笑)、ブロードバンドが急速に整備され、学校教育に於てもパソコンが導入され、今やタブレットですら珍しくないほど普及しているにも拘らず、そうした教育を享けた人々がいざ仕事に就こうとすると全くそうしたデバイスが活かされる事もない所に放り出されている様な在り方では本末転倒とも言えるでしょう。然し乍らそれが現実で、音楽ばかりが憂き目に遭っている訳ではないのですが、音楽という「職業」はそれよりも苦労を伴う物です。

教育に伴う努力への正当な対価として仕事や資格が得られないという現実。然し乍ら音楽の特殊性に少しでも重み付けが図られ音楽教育が偏向・偏重されてしまう側面があるのは、音楽教育そのものを自己否定しない様に正当化せざるを得ない様な悲哀なる側面すらある訳です。私の時代ですら演奏家や音楽家になる事が出来ぬ状況で教育者や司書を選択せざるを得なかったり、全く異なる方面へと進んでいった同輩など珍しくもありません。努力に対する保証・対価に見合う物の保証が限りなく少なく稀薄な訳ですね。だったら音楽は無駄なのか!? 無駄だと思わざるを得ない物になぜ魅了されてしまうのか!? 本当は無駄にはなっていないのに一義的に対価を求めてしまう下衆な根性がついつい顔を出してしまう。また、努力の先に結実という目に見えるような保証や資格が伴わない。努力は何に報われたのか!? という事を下衆な根性がついつい対価を求めてしまう訳です。

親心としては、そういう努力に対し相応しい対価として時には「甘やかす」という行為で誤摩化さざるを得ない側面に必ずしや直面する事でしょう。音楽を学び社会的には保証も資格もないから親が子供への価値付けとして甘やかさざるを得ない。こうした状況下に陥り易いのも音楽の側面でもあるのです。音楽を史実的に学ぶ事の方がまだ仕事にありつけたかもしれません(笑)。公務員試験ですら西洋音楽の事など問題が出て来る物です。ある意味では「きちんと学校教育に向き合っていた」人は、そうした問題が1、2問用意されていただけでも点数を高く得点する事が出来る筈です。そういう人達に普くチャンスを與えている訳ですが、こうした側面に気付かずに音楽教育の有り難みなど感ずる事もなく、理性の趣くままに音楽を好きになり、反体制的な振る舞いの為に音楽を利用し、音楽の響きだけでは民衆の心を動かす魅力に乏しい為、箔を附けるかの様に音を誇張し己の「愁訴」は歌詞として粗暴化するのが関の山(笑)。

どんな粗暴であっても、音楽に目覚めた者は総じてマタタビに遭遇した猫の様に従順であるという事に素直になれない人は音楽教育をも「しゃらくせえ!」とばかりに歪曲・断罪してしまいがちなのです。こういう人達の振る舞いがひとたび音楽の正当な側面に向き合わざるを得ない時に自身の立ち居振る舞いが禍いして音楽の方を態とゆがめて伝えようとする嫌いがあります。こういう人達のメッセージには音楽そのものには素直である事をひた隠しし、言葉の上では音楽を歪め、衒いのある言葉で正当な側面をデコライズします。だからこそ共通認識となっている音楽的呼称すらも彼等に依って歪められてしまう側面がある物です。影響力が少しでもあると是亦厄介な訳ですが(笑)。

でもまあ、音楽を教育面でも俯瞰できる立場である場合、そこにはあらゆる多くの音楽的要素が知識として得られているでしょうから、本来ならば非常に広汎に亘って音楽を知る事が必要な筈なのですが、多くの人はそれを受入れないのが残念な所であります。絶対音感を凡庸とは呼べない知識の矮小さが、極度に偏った絶対音感保有者を神格化してしまう。総べては無智が為せる技だった訳ですね。そこに「音楽観」は残りましたか!? と問うてみたいです。

2015-11-21 10:00