懸崖を均す [楽理]

扨て、投影法に関して続きを語る事にしますが、つまり、私が示したサンプル曲は、コード一発という類の物ではないものの、実際には2コード・パターンの循環のシンプルな物であり、特にその静的な和音進行の歴時のある程度の長さ(今回は2小節)を伴っている状況を、コード進行の稀薄な、モーダルな状況と解釈すれば、自ずと原調の音組織とは異なる脈を引き連れて来ようとする狙いがあっての事だという意図を今一度念頭に置いてもらわなければ困ります。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

そうして譜例ex.1を今一度見てもらう事にしますが、残ったG♭M9の部分である3〜4小節を語る事にしましょう。

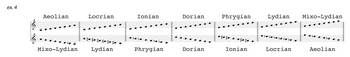

通常、メジャー7th系の和音に於てジャズ的アプローチはトニック・メジャーに於てもリディアンで嘯く事が珍しくない位です。それを勘案すると、ex.4の例を今一度見て貰えれば判りますが、リディアンの鏡像はロクリアンとなるので、投影法を用いればロクリアンを併存可能とする音脈であるという事が判ります。

そうした音脈も使える素材のひとつと思ってもらえれば宜しいのですが、私の場合茲では投影法の音脈とは復少し異なるアプローチを採っております。

フェルッチオ・ブゾーニは嘗て自著『新音楽美論』中に於て、三分音とは異なる非常に興味深い、調的要素が極めて稀釈化された7種の旋法を列挙していた事があり、私はその中立性に注目して用いていたのでありました。

因みにそれら7種の旋法は名称が附与されている訳でもなく、今回こうしてブログ記事にするに際してWolfram|Alphaでも探ってみましたが、便宜的な名称と思しき名を拾って来るだけで特別な呼称は与えられてはいない様です。とはいえ、100年程も昔の、ブゾーニが提示したそれらの旋法が奇特な物だとは雖も、半音階社会(12音技法も含)が使い尽くされたとも思しき現今社会に於ても猶それらが奇特に映るのは、ブゾーニの探求の深さと先進性にあらためて目を瞠るものがあると痛感するのであります。念のため次のex.8にてブゾーニのそれらの7種の旋法を載せておきます。上行形がブゾーニの『新音楽美論』での掲載順であり、下行形については、それらの特異な旋法の中立性に注目して投影法にて鏡像形を作った物です。

という事で話題を本題に戻しますが、私が今回用いたのはブゾーニの旋法の第3の旋法の第2音から開始するモードを用いたのであります。つまり、G♭をスケールトニックとして先の旋法を移調すると、下記のex.9の様になるという訳です(※下行形は投影法を見越して作った物)。

これらの旋法から三度音程累積のダイアトニック・コードを作るにしても、それらの多くに便宜的な三度音程を生むのであって、減三度は勿論、増三度という音程を作る事に依って、それらが長二度と完全四度音程と同義音程と成るのでありまして、これは和音としては「二度音程の房」を作るという状況として見做す事が出来る=旋法性が顕著、という風にして私は積極的に用いるのであります。

ブゾーニは『新音楽美論』という小論に於て、特筆すべきなのは三分音の提唱です。その三分音というのも既知の体系の「全音音程」を3分割する事に依るものなので、我々の通常の体系では2種類の全音音階を生む音組織を持っています。それぞれの全音階で生じている全音音程を三分割すると、それらを俯瞰した時結果的に六分音を生むのであります。つまり、ブゾーニの三分音は三分音だけではなく六分音組織の事を述べているのだという事をあらためてこの際知っておいていただければ幸いです。

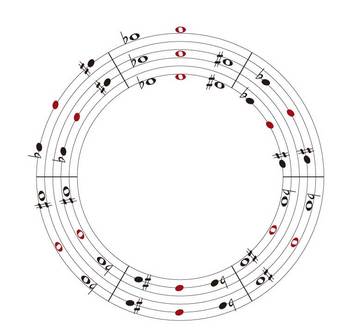

桐朋学園大学研究紀要の柴辻純子さんに依る論文『ブゾーニの《新音楽美学試論》』はとても秀逸な論文であり、その後のブゾーニが改訂を加えたものを載せており、国内で刊行されている共益商社刊二見孝平訳『新音楽美論』では掲載されていない、三分音の「六線譜」(※五線譜ではない)に依る解説などが詳述されており学究的価値が極めて高い論文であります。因みにその六線譜が意味する楽譜の「線と間」は、凡てが全音音程を意味しているのであります。つまり、それらの線と間に付された音符に嬰変が付いてそれらの嬰変が三分音を示す物となっております。それを円環状にして図示したのが本記事冒頭の譜例だったのです。円環状にしたのは単なる私のアイデアですが(笑)。

今回ブゾーニをこうして引き合いに出したのは、ジャズ方面に於ても微分音の世界に拡張し得る音組織、或は13度音程で完結しない和声空間を最後に挙げておきたかったのもあっての事なのであり、それは亦後述しますが、先のブゾーニの第3の旋法を用いたそれと、私のサンプルを今一度解説しますので暫くお付き合いいただく事に。

扨て、3小節目の2拍目拍頭ではeses音が出現していて、これは先のブゾーニのそれと合致しないのではないか!?と思われるかもしれません。これはその直線のdes音からの長七度音としての跳躍であって欲しいのと、G♭M9で「通常の」モードの嵌当である側のモード想起としてG♭ハーモニック・メジャーをも想起しているからです。つまりハーモニック・メジャーとブゾーニの先の3番目のモードの夫々を可動的に用いている訳です。

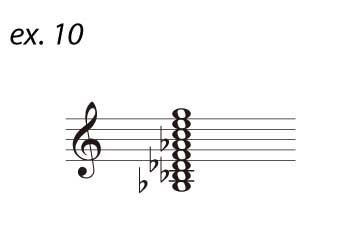

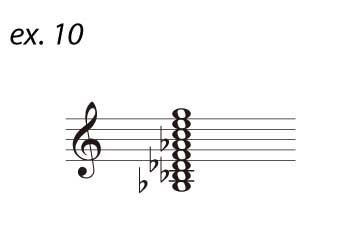

加えて、それらを可動的なモード・チェンジとして見乍ら、大局的には次のex.10の様な和音を想起しているのです。

この和音は云うなれば増15度の和音です。しかも増13度も附与されております。つまり譜例が表わしているように、基底和音にG♭△7を持ち、長9・増11・増13・増15を積み上げたハイブリッド・コードを想起しているため、e音の出来も起れば、g音の出来も起るのであります。和声的空間としてはこちらを優先したい位なのですが、お弾きになれば判るかと思いますが非常に綺麗に響くかと思います。

こうした和音の出来としての脈絡は、先行和音としてG♭M7、後続和音にA♭M7augという2つの和音が夫々2コード進行して、それらが互いに「掛留」し合った時の同時に響くそれら和声的空間として耳(脳)に残る様に変容した物であろうと思うのですが、硬い和音、または厳しい響きに耳慣れると、単なる掛留が和音構成音の脈としても聴こえたりする事もあるのです。またこうしたモーダルな状況での和音進行の振る舞いは機能和声の振る舞いとは別の、和音の「音色的」振る舞いとそれに伴う平行の挙動が増すのでありまして、「音色的」であり「色彩的」という、和音単独の垂直的な響きが顕著となるのでありまして、進行すら垂直に留めてしまうような脈絡が脳裡に映ずる物であります。和音外音が弱勢にあろうとも、それが和音構成音としての脈絡になるという例は、孰れトリスタン和音の例を挙げる時に詳悉に語る事になるでしょう。つまり、そうした音脈というのは調性が稀薄な状況であった当時の十九世紀でももはや弱勢を意識せざるを得ない和声的空間の変化が起っていた事を如実に表わしているのですが、これに関しては、ジャン=ジャック・ナティエの『音楽記号論』を引き合いに出さざるを得ない事なので、何度も言いますが孰れこっぴどく語ることになるでしょう。

何はともあれ、静的な和音進行から動的な転がり勾配を見出す語法(バップ・フレーズ)もあれば、静的な和音進行のそれを全音階の和声空間の飽和と見做して、滲み出す動機の出来をノン・ダイアトニックに導出する為に投影法も用いたりと、両面に亙って語って来ましたが、奇しくも濱瀬元彦の著書『ブルー・ノートと調性』『チャーリー・パーカーの技法』ではそれら両面を深く知る事ができる良著なのであります。

例えば、バップ・フレーズの為の動的な和音進行の想起とて、着地点である和音に巧く着地できればイイのです。私の今回のサンプルはFm9→G♭M9という進行だった訳ですから、着地点である和音を「G♭M9」とし、その和音を恰も「ディグリーI」という風に看做して着地すれば良いのです。つまり、「静的」な和音進行状態は全音階の飽和と見做せるので、「II - V - I」と仮想的に看做しても良いですし、もっと遠くから「III - VI - II - V - I」という風に採っても宜しいのです。場合に依っては「III - ♭III - II - ♭II - I」という風に看做しても良いのです。

但し、そうした四度進行及び短二度下行進行を仮想的に「挟み込んで」動的な転がり勾配を付けるにしても、あまりに遠い所からやってしまうと、基からある和音の四度上行に近づいてしまえば、それは別の系統の和音進行由来の動機となるため、元の和音から単音程で収まるフィールドに入り込まない所から四度進行を連結させるのが吉となるでありましょう。今回の元のコードはFm9であった訳ですから、Fから単音程に収まるフィールドとはF→B♭→E♭という七度間のフィールドです。つまり、E♭の先の四度進行A♭が、G♭へ着地する為の最果てとした方が上手く行くという事を述べているのです(※私は今回E♭から開始しておりますが、B♭迄は行き着いて居ないので功を奏していると見ていただいて構いません)。

愚直に四度進行ではなく、着地点をG♭とするならばFから四度進行上行を避けた所からA→A♭→G→G♭として四度進行のトライトーンを共有した(各連結間の和音をドミナント7th系と見做した場合)短二度下行での転がり勾配を付けても構わないのでありますし、方法論は幾つかありますが、四度進行に依る勾配の方がフレージングに弾みがかかりやすく、後者はダブル・クロマティックを巧みに操れないとフレージングに難儀するかと思います。そういう訳で、転がり勾配(バップ・フレーズの為の)の方の重要性も今一度お忘れなく。

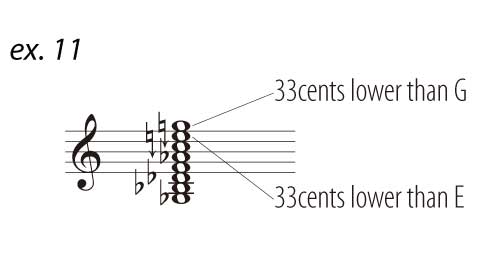

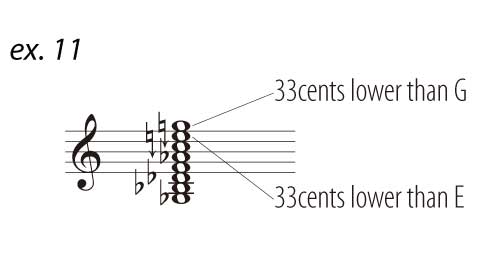

そういえば、ブゾーニの三分音は、既知の体系に三分音をまぶしても、それが奇異にならないというとても素晴しい言葉を遺しているのでありますが、それに後押しされる様にして拡張的に考えますと、今回の八声の和音の増13度と増15度音を1単位六分音低くして、次のex.11の様に奏しても非常に色彩的に興味深い音響的な和音が生まれるのでありますね。

今回のこうしたジャズ方面の話題は元々は、マイク・マイニエリの投影法と和声進行の転がり勾配という2つのアプローチと、マイケル・ブレッカーのクォーター・トーンの扱いを取り上げた事から端を発しておりました。その「可動的」微分音の取り扱いも長前打音的アプローチではあるものの、7度附近にてその可動音を用いている處がジャズのブルー・ノートの誕生期の頃をリスペクトしつつ、半音階に均されてしまった体系に於て再び微分音を強調するそれに感服するばかりであります。そうした「香り付け」は今一度ジャズにフィードバックされて然るべきであると思います。特に、十三度音程を超越した上で。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

そうして譜例ex.1を今一度見てもらう事にしますが、残ったG♭M9の部分である3〜4小節を語る事にしましょう。

通常、メジャー7th系の和音に於てジャズ的アプローチはトニック・メジャーに於てもリディアンで嘯く事が珍しくない位です。それを勘案すると、ex.4の例を今一度見て貰えれば判りますが、リディアンの鏡像はロクリアンとなるので、投影法を用いればロクリアンを併存可能とする音脈であるという事が判ります。

そうした音脈も使える素材のひとつと思ってもらえれば宜しいのですが、私の場合茲では投影法の音脈とは復少し異なるアプローチを採っております。

フェルッチオ・ブゾーニは嘗て自著『新音楽美論』中に於て、三分音とは異なる非常に興味深い、調的要素が極めて稀釈化された7種の旋法を列挙していた事があり、私はその中立性に注目して用いていたのでありました。

因みにそれら7種の旋法は名称が附与されている訳でもなく、今回こうしてブログ記事にするに際してWolfram|Alphaでも探ってみましたが、便宜的な名称と思しき名を拾って来るだけで特別な呼称は与えられてはいない様です。とはいえ、100年程も昔の、ブゾーニが提示したそれらの旋法が奇特な物だとは雖も、半音階社会(12音技法も含)が使い尽くされたとも思しき現今社会に於ても猶それらが奇特に映るのは、ブゾーニの探求の深さと先進性にあらためて目を瞠るものがあると痛感するのであります。念のため次のex.8にてブゾーニのそれらの7種の旋法を載せておきます。上行形がブゾーニの『新音楽美論』での掲載順であり、下行形については、それらの特異な旋法の中立性に注目して投影法にて鏡像形を作った物です。

という事で話題を本題に戻しますが、私が今回用いたのはブゾーニの旋法の第3の旋法の第2音から開始するモードを用いたのであります。つまり、G♭をスケールトニックとして先の旋法を移調すると、下記のex.9の様になるという訳です(※下行形は投影法を見越して作った物)。

これらの旋法から三度音程累積のダイアトニック・コードを作るにしても、それらの多くに便宜的な三度音程を生むのであって、減三度は勿論、増三度という音程を作る事に依って、それらが長二度と完全四度音程と同義音程と成るのでありまして、これは和音としては「二度音程の房」を作るという状況として見做す事が出来る=旋法性が顕著、という風にして私は積極的に用いるのであります。

ブゾーニは『新音楽美論』という小論に於て、特筆すべきなのは三分音の提唱です。その三分音というのも既知の体系の「全音音程」を3分割する事に依るものなので、我々の通常の体系では2種類の全音音階を生む音組織を持っています。それぞれの全音階で生じている全音音程を三分割すると、それらを俯瞰した時結果的に六分音を生むのであります。つまり、ブゾーニの三分音は三分音だけではなく六分音組織の事を述べているのだという事をあらためてこの際知っておいていただければ幸いです。

桐朋学園大学研究紀要の柴辻純子さんに依る論文『ブゾーニの《新音楽美学試論》』はとても秀逸な論文であり、その後のブゾーニが改訂を加えたものを載せており、国内で刊行されている共益商社刊二見孝平訳『新音楽美論』では掲載されていない、三分音の「六線譜」(※五線譜ではない)に依る解説などが詳述されており学究的価値が極めて高い論文であります。因みにその六線譜が意味する楽譜の「線と間」は、凡てが全音音程を意味しているのであります。つまり、それらの線と間に付された音符に嬰変が付いてそれらの嬰変が三分音を示す物となっております。それを円環状にして図示したのが本記事冒頭の譜例だったのです。円環状にしたのは単なる私のアイデアですが(笑)。

今回ブゾーニをこうして引き合いに出したのは、ジャズ方面に於ても微分音の世界に拡張し得る音組織、或は13度音程で完結しない和声空間を最後に挙げておきたかったのもあっての事なのであり、それは亦後述しますが、先のブゾーニの第3の旋法を用いたそれと、私のサンプルを今一度解説しますので暫くお付き合いいただく事に。

扨て、3小節目の2拍目拍頭ではeses音が出現していて、これは先のブゾーニのそれと合致しないのではないか!?と思われるかもしれません。これはその直線のdes音からの長七度音としての跳躍であって欲しいのと、G♭M9で「通常の」モードの嵌当である側のモード想起としてG♭ハーモニック・メジャーをも想起しているからです。つまりハーモニック・メジャーとブゾーニの先の3番目のモードの夫々を可動的に用いている訳です。

加えて、それらを可動的なモード・チェンジとして見乍ら、大局的には次のex.10の様な和音を想起しているのです。

この和音は云うなれば増15度の和音です。しかも増13度も附与されております。つまり譜例が表わしているように、基底和音にG♭△7を持ち、長9・増11・増13・増15を積み上げたハイブリッド・コードを想起しているため、e音の出来も起れば、g音の出来も起るのであります。和声的空間としてはこちらを優先したい位なのですが、お弾きになれば判るかと思いますが非常に綺麗に響くかと思います。

こうした和音の出来としての脈絡は、先行和音としてG♭M7、後続和音にA♭M7augという2つの和音が夫々2コード進行して、それらが互いに「掛留」し合った時の同時に響くそれら和声的空間として耳(脳)に残る様に変容した物であろうと思うのですが、硬い和音、または厳しい響きに耳慣れると、単なる掛留が和音構成音の脈としても聴こえたりする事もあるのです。またこうしたモーダルな状況での和音進行の振る舞いは機能和声の振る舞いとは別の、和音の「音色的」振る舞いとそれに伴う平行の挙動が増すのでありまして、「音色的」であり「色彩的」という、和音単独の垂直的な響きが顕著となるのでありまして、進行すら垂直に留めてしまうような脈絡が脳裡に映ずる物であります。和音外音が弱勢にあろうとも、それが和音構成音としての脈絡になるという例は、孰れトリスタン和音の例を挙げる時に詳悉に語る事になるでしょう。つまり、そうした音脈というのは調性が稀薄な状況であった当時の十九世紀でももはや弱勢を意識せざるを得ない和声的空間の変化が起っていた事を如実に表わしているのですが、これに関しては、ジャン=ジャック・ナティエの『音楽記号論』を引き合いに出さざるを得ない事なので、何度も言いますが孰れこっぴどく語ることになるでしょう。

何はともあれ、静的な和音進行から動的な転がり勾配を見出す語法(バップ・フレーズ)もあれば、静的な和音進行のそれを全音階の和声空間の飽和と見做して、滲み出す動機の出来をノン・ダイアトニックに導出する為に投影法も用いたりと、両面に亙って語って来ましたが、奇しくも濱瀬元彦の著書『ブルー・ノートと調性』『チャーリー・パーカーの技法』ではそれら両面を深く知る事ができる良著なのであります。

例えば、バップ・フレーズの為の動的な和音進行の想起とて、着地点である和音に巧く着地できればイイのです。私の今回のサンプルはFm9→G♭M9という進行だった訳ですから、着地点である和音を「G♭M9」とし、その和音を恰も「ディグリーI」という風に看做して着地すれば良いのです。つまり、「静的」な和音進行状態は全音階の飽和と見做せるので、「II - V - I」と仮想的に看做しても良いですし、もっと遠くから「III - VI - II - V - I」という風に採っても宜しいのです。場合に依っては「III - ♭III - II - ♭II - I」という風に看做しても良いのです。

但し、そうした四度進行及び短二度下行進行を仮想的に「挟み込んで」動的な転がり勾配を付けるにしても、あまりに遠い所からやってしまうと、基からある和音の四度上行に近づいてしまえば、それは別の系統の和音進行由来の動機となるため、元の和音から単音程で収まるフィールドに入り込まない所から四度進行を連結させるのが吉となるでありましょう。今回の元のコードはFm9であった訳ですから、Fから単音程に収まるフィールドとはF→B♭→E♭という七度間のフィールドです。つまり、E♭の先の四度進行A♭が、G♭へ着地する為の最果てとした方が上手く行くという事を述べているのです(※私は今回E♭から開始しておりますが、B♭迄は行き着いて居ないので功を奏していると見ていただいて構いません)。

愚直に四度進行ではなく、着地点をG♭とするならばFから四度進行上行を避けた所からA→A♭→G→G♭として四度進行のトライトーンを共有した(各連結間の和音をドミナント7th系と見做した場合)短二度下行での転がり勾配を付けても構わないのでありますし、方法論は幾つかありますが、四度進行に依る勾配の方がフレージングに弾みがかかりやすく、後者はダブル・クロマティックを巧みに操れないとフレージングに難儀するかと思います。そういう訳で、転がり勾配(バップ・フレーズの為の)の方の重要性も今一度お忘れなく。

そういえば、ブゾーニの三分音は、既知の体系に三分音をまぶしても、それが奇異にならないというとても素晴しい言葉を遺しているのでありますが、それに後押しされる様にして拡張的に考えますと、今回の八声の和音の増13度と増15度音を1単位六分音低くして、次のex.11の様に奏しても非常に色彩的に興味深い音響的な和音が生まれるのでありますね。

今回のこうしたジャズ方面の話題は元々は、マイク・マイニエリの投影法と和声進行の転がり勾配という2つのアプローチと、マイケル・ブレッカーのクォーター・トーンの扱いを取り上げた事から端を発しておりました。その「可動的」微分音の取り扱いも長前打音的アプローチではあるものの、7度附近にてその可動音を用いている處がジャズのブルー・ノートの誕生期の頃をリスペクトしつつ、半音階に均されてしまった体系に於て再び微分音を強調するそれに感服するばかりであります。そうした「香り付け」は今一度ジャズにフィードバックされて然るべきであると思います。特に、十三度音程を超越した上で。

2014-11-11 08:00