ジャズに見るテトラコルド組織 (可動音・中心音・核音) [楽理]

扨て、ジャズを背景に色々と語って来ました。ブルーノートの発現というのは前回までで凡その事は理解できたかと思います。また、ブルーノートがその後ジャズという音楽に対して多様性を齎したか!?という事は私が今説明する必要も無い事でしょう。少なくとも半音階を網羅する音の組織と「硬い和音の響き」というのが特徴的なのでありますが、そんな多様で複雑な音組織とやらもひとたび繙いてみると意外な事実が浮かび上がって来て理解を更に深めたりするものです。

今一度「中心音」という物を思い出してみる事にします。前回でも述べた様に中心音という物は数少ない音が音階的な情緒を醸す性格を持つ音の集団であり、ペンタトニックやペンタトニック・ユニットなどを例に出した事は記憶に新しいかと思います。もちろん2音程度では調的な性格は稀薄であると述べたものの、それは調的な性格が和らいでいる状況として稀薄なだけであり、例えば次の様な2音では、中心音が齎す音の「磁場」という物を感じるかと思います。それは、

「ど れ に し よ お か な て ん の か み さ ま の い う と お り な の な の な」

こういう童歌《わらべうた》的な2音の動きは、高い方の音がより強い「磁場」があるのは明白です。それは主音であり、終止音的性格が有ります。中心音と呼ばれる音の中でこうした主音・終止音的性格を持つ物は「核音」と呼ばれます。

中心音がもう少し数が多い場合、その中心音に対してあからさまな「重し」を付ける(歴時の長さを与えたり)と、前回述べた様に中心音のそれがクルリと転調感を抱かせる様な移ろいを見せる事もあると述べたのは記憶に新しいかと思います。

ヘプタトニック(=7音組織に依る音階の総称)をテトラコルドで持ち合う構造として分析した場合、テトラコルドとはその名の通り「4音列」の事なので、完全八度というオクターヴを2組のテトラコルドとして分割し合えば、それらのテトラコルドは各音がどういう音程になっているのか!?という事を確認し乍ら、他方のテトラコルドとの各音程形成の差異が明確になります。

更に、異なるテトラコルドがどのように分割し合っているのか!?という事はかなり重要な事でして、奇しくも長音階をテトラコルドで分割すれば、下属音と属音の間を「全音」で分割し合いますが、音列に依ってはこの割譲が「半音」の場合もあります。全音 or 半音の孰れであっても、割譲されていればそれを日本国内のテトラコルド界隈の言葉では「ディスジャンクト」という風に呼ばれます。この辺りの研究は小泉文夫が国内では第一人者なのであり、先の独得の語句のそれは柴田南雄に由来するものであり(柴田の方が明確な語句を充てている)、それに倣って私も用いているのであります。

また、テトラコルドというのは必ずしも割譲して持ち合うばかりでなく、異なるテトラコルドの夫々の音を「共通音」として持ち合い乍ら異なる4音列を形成させる事もあります。こうした「共有」は「コンジャンクト」と柴田は呼んでおります。

今一度テトラコルドの中心音・核音についての話題に戻りますが、前回例に出したミック・カーンの「Weather the Windmill」に顕著な様に、中心音の遭遇の行き当たりばったり感に依って転調感を伴わせているのは一聴すれば即座に理解できる事でしょう。つまり、この中心音の取り扱いの(磁場の)変化は「核音」のすり替えに依って伴う情緒と言える訳です。

不思議な事ではありますが、音組織がヘプタトニックという7音を満たしていなければ厳密な意味では調性は確定していないのです。それでも殆どの方は(勿論私も含)某かの調性は背景に映じて聴いているものでありまして、ミック・カーンの「Weather the Windmill」は勿論(異なる2つの短調の様な性格)、たった2音の中心音しか用いていない「どれにしようかな」に於て私が「変ホ短調」の調号を与えている理由に、それら2つの中心音に、主音と下主音の様に聴いているからです。勿論、その背景には朧げにトニック・マイナーというE♭mの音がなんとなく脳裡に映じている訳です。とはいえ、「和」を伴わせるこの情緒に、E♭マイナー・トライアドの響きというのはあまりに「ベタ」に響いてしまうのも事実で、各構成音に対して夫々2度音をぶら下げたいのであります。つまりdes、f、ges(※決してgではない)、つまり基底和音をE♭mとする時の本位七度、九度、本位十一度をぶら下げたいのであります。

基底和音に対して「ぶら下げた音」をE♭mからとは別の和音として、つまり「D♭△」を進行させたとした場合、これらは二度進行の循環として変ホ短調っぽい雰囲気を演出し、機能和声とは異なる二度進行の脈で奏する事も可能となる訳です。但し異なる2つの和音それぞれが愚直な迄にマイナー・トライアドのメジャー・トライアドの行き交いだと「あざとい」為、夫々の和音にも後続和音と共有する音を附加させて「房」を形成させた様な二度和音の断片として聴かせると、より一層「日本的」な響きが増すのであります。

ブルースやジャズは日本の旋法の様な「和」や「日本的」な響きを持っている訳ではありません。和音空間が重畳しくなると和音進行という勾配を作る為の道が塞がれる事に等しいので、それでも飽和してしまいそうな状況には「平行」(概ねノン・ダイアトニック方面)へ溢れて来るという挙動が見えて来るのでありまして、動的な和音進行ではない和音進行という物が「旋法的」つまりモーダルな雰囲気を連れて来るという風に理解して欲しいのです。

という訳で、茲でジャズの話題にしようと思うのですが、ウィンスロップ・サージェントは、ブルース/ジャズ的な音組織に対して(※茲ではc音を主音とする)、2つの「核音」であるc音とg音に注目します。

これら2つの核音には他に「中心音」が附与されていると考える訳です。c音に対してはブルー3度であるes音、加えて、ブルーノートは下方の音度に吸着される性質を挙げており、同時にd音が中心音として付与されます。茲で重要なのは更にc音のrelative方面の3度下(短三度下方つまり本位六度)を経由して主音への強い磁場を形成するという世界観があると述べています。つまりc音から短三度上の音・長二度上の音、短三度下の音が付与された音の合計4音を1組のテトラコルドと見做し、このc音に群がる「中心音」と全く同じ音程関係でg音にも群がってもう一組のテトラコルドを形成すると述べているのです。

この件についてはサージェント著『ジャズ 熱い血の混血』よりはガンサー・シューラー著『初期のジャズ』の引用の方が判り易いとは思いますが(両方とも湯川新訳)、後者のシューラー著の方では、これら2組のテトラコルドから生じた音列をブルース・スケールと便宜的に呼んでおりますが、実際に周知されるブルース・スケールとは異なるので、シューラーが述べているブルース・スケールとは、便宜的な別物という風に理解しておいた方が宜しいです。

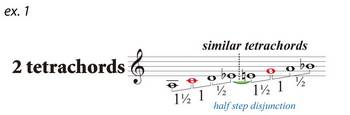

とはいえ周知されている実際のブルース・スケールも幾つかの解釈があるのですが、今後その「周知されたブルース・スケール」を引き合いに出す際には、濱瀬元彦著『ブルー・ノートと調性』にて紹介される(このブルース・スケールはサージェントの例とは異なる物で、シューラーの語句の充て方が単に便宜的である事に注意)音並び、つまりCブルース・スケールならば「C、E♭、E、F、F#、G、B♭、C」の方を指すものと、シューラーの便宜的な呼称と区別して理解して欲しいので、私も細心の注意を払って区別するので混同されぬ様ご理解のほどを。Wolfram|Alphaでは先のCブルース・スケールからE音を省いたヘクサコルド(6音)を表示するので注意が必要です。とはいえ、シューラーの便宜的なそのテトラコルドは非常に判り易い物でもあるので、次のex.1を見てもらう事にしましょう。

つまり、ex.1の赤色の音符が「核音」です。余談ですが、サージェントやシューラーの方では中心音と核音という風に明示はしておりません。私が柴田南雄のその判り易い語句の嵌当に配慮して用いているのです。

これらの核音からどのようにして他の中心音がぶら下がっているのか!?という事は、各音に振ってある数字が音程幅を示しているので直ぐにお判りかと思います。1・1/2という帯分数は3半音(=1全音半)であり、1=全音、1/2=半音を示すものです。

「similar tetrachords」という語句が示しているように、これら二組のテトラコルドは全く同一の音組織に依って、それらのテトラコルドが「半音」でセパレート(割譲)されている、という事が判る訳です。

茲でちょっとした疑問を抱く方が居られるかもしれないので、テトラコルドについてもう少しだけ詳述しておきます。

通常、ヘプタトニック組織などでテトラコルドを分割させていく際、テトラコルドは文字通り「4音列」なのですから、1組のテトラコルドの音程は4度音程に収まるのが通常の割譲です。この四度は増四度も含む、という意味でもあります。

しかし、前述のシューラーの例のテトラコルドは、4音列のテトラコルドなのに減五度であり、しかも、A音から始まりB♭音で結んで居り、オクターヴを超越しているのですね。これについては次の様に柔軟な考えで対応してもらいたいのです。

本来なら減五度ではなく増四度という「四度音程」で示した方が適切ですが、ジャズの場合、調的な両性具有を備えているのは勿論なのですが、主要三和音に総じて短七度を付与する事と同義となり、それら3種の「ドミナント7thコード」は常に変格を許容している状況であるのですが、同時に重畳しい和音(特にドミナント7th上でのオルタード・テンション)を使う際、基底和音の体を壊さない様に配慮して、本位十一度を回避して増十一度を用います。こうした変格と特定の音の忌避はヘプタトニックの数を越えてしまっており、いうなれば西洋音楽が8つ目の階名を組み入れようとしたその後の二重導音の歴史と同様の音が組み込まれた状況を8音と考えるならば、オクターヴ内に7音ではなく8音以上が組み入れられて度数の割り振りでジレンマを起こすのだという風に理解する必要があるのです。

つまり、テトラコルドの組織の為に四度の姿を確保してしまうとC音から下方のA音は重減七度なのか(他方のテトラコルドでB♭音が出現しているにも拘らず)、それともE♭音をD#とすべきなのか!?それだと2度(9度)音が変化したものとなりブルー3度ではなくなってしまうという矛盾を孕んでしまう訳です。ですから2組のテトラコルドが8音以上の音を形成した物と見做し(この便宜的なテトラコルドに下属音は含まれていない)、その空間でのテトラコルド=4音列を、増四度ではなく減五度として見るのはやむなし、の状況であるという事を踏まえて理解して欲しいのです。ともあれ之は私個人の手前勝手な解釈ではなく、シューラーの著書を手に取れば誰もが抱くジレンマであり、柔軟な理解に及ぶ人であれば、こういう理解に及ぶ事を前提とするものだという事を呈示しているのであるので誤解なきよう。

扨て、シューラーのテトラコルドが減五度である事を許容すると、2組のテトラコルドがA音──B♭間になってしまっていてオクターヴを飛び越えてしまっているのはどういう事か!?という疑問はまだ残されています。無論、赤色で示した核音の一つ、つまり主音であるC音をスケールトニックとするのが大前提であり、ブルース/ジャズはその「核音」に対してわざわざ下方にある長六度を経由して「香り付け」を行なうが故に偶々C音の下方にA音を配置してテトラコルドを見渡したのであるから、C音を基準に見てみると、もう一方のテトラコルドはB♭音を終端としており、オクターヴを満たしていないとも映るジレンマがあります。一方ではオクターヴを超え、もう一方ではオクターヴ未満という状況のテトラコルドという組織を、どう理解すればイイのか!?と考える人もおります。

これについては、「マルチ・オクターヴ」という視点が一気に解決します。これについて最も容易く理解に及ぶにはパーシケッティ著『20世紀の和声法』の論述を必要とします。つまり、この著書を知らない限り、先の矛盾を繙くのは難儀する部分であるので、こうして詳悉に語っているのです。

マルチ・オクターヴという概念でテトラコルド組織を見る場合、単音程つまり単オクターヴ・レンジで見る必要は全くありません。必要なのは「同一テトラコルド」を繰返し累積する事です。この「同一テトラコルド」が意味するものは、4音列は総じて同じ音程幅にて形成されるという意味です。こうした累積によってその後何オクターヴかのオクターヴ相を経由してオクターヴ重畳として帰結すれば良いのであります。

今回の例とは異なるマルチ・オクターヴが存在した場合、同一テトラコルドが夫々連結する際に必ずしも連結のディスジャンクトの音程が今回の様に半音である必要はありません。場合に依っては共有するコンジャンクトの場合も考えられなくはないのでありますが、今回は、同一テトラコルドが半音でディスジャンクトされた状態でのマルチ・オクターヴという風に理解されていれば良いのであります。

では、「何故わざわざマルチ・オクターヴなどという聞き慣れない語句を今になって覚える必要があるのか!?」という、事の重大さを語りますが、マルチ・オクターヴを視野に入れた際、結果的には半音階という空間を使い果たします。茲からが重要です。ヘプタトニックを超越した音組織は半音階に近付いております。こうした音組織で調的な情緒や楽音的な音程の「唄心」というものを維持するには、それこそ半音階を半音で羅列しただけでは情緒が全く無いのでありまして、その都度現われる「音程」の差異が情緒を生むのであり、半音階に近付けば近付くほど愚直に半音を使っているだけだと何の情緒も得られない音になってしまうのです。

つまり、マルチ・オクターヴ化に伴って各テトラコルドが齎す音程幅こそが「唄心」を醸すキッカケになる訳です。結果的には半音階を半音だけではない、もっと多くの音程を駆使して使うという見渡しが出来る様になるというメリットがあるのです。

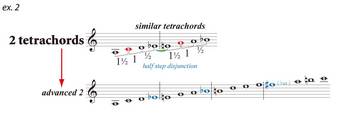

では次のex.2を見てもらいましょうか。もはやこのex.2の例はシューラーの例とは異なり、パーシケッティ流となります。

「advanced 2」と示しているのはマルチ・オクターヴの見渡しに依って、とりあえず2オクターヴに亙って同一テトラコルドを繰り返したものです。このテトラコルド自体は開始音がA音を維持しており、シュラーのではないサージェント由来のブルース・スケールを示すならC音をスケール・トニックとした方が良いのですが、四度/五度の近親的に現れる近親調的関係の「変格性」と平行調的変格も具有しているものと考える事もできれば、A音およびC音基準の両方としても中心を見る事が出来る事に加え、上方倍音列に依拠した見方も加えれば、この音組織でG音をスケール・トニックとした見渡しも可能なのであるという事は改めて付け加えておく必要があるかと思います。

そのスケール・トニックを何処に置くかは扨置き、C音に「中心音がスルッと変化した」という風に考えを及ばせた見渡しとして俯瞰すれば、青色で示した音はブルー3・5・7度の出来がある訳ですね。上方倍音由来とした時に中心音がこの音組織でG音に変ったという視点で俯瞰すれば、G7上で減八度(または減十五度)由来の長七度との同義音程の音を使える脈とも解釈できるものですし、A音を中心音とすれば短9度と長13度の出来がありますし、C音を中心音にすれば長音階に加えてブルー3・5・7度を具有しているものとして俯瞰できるのであります。

また、この2オクターヴ・レンジはまだ半音階を使い切ってはいないので、更に次のex.3の様に同一テトラコルドの累積を行なう事も可能です。こうすると、半音階の音脈を拾って来れる状態となる訳です。

言い換えるならば、テトラコルドが持っていた音形をそのままフレット上をずらしていくだけでもこうしたマルチ・オクターヴで生まれる音脈は用いる事は出来る訳ですね。ただ、それではあまりに愚直なので、先のマルチ・オクターヴにある夫々のテトラコルドを左から右へ1組ずつテトラコルドを見るとすれば、1組目のE♭音から3組目のテトラコルドのD音へ跳躍して、2組目のA音→B♭音という風に運指を及ばせてフレージングしたって何の咎めを受ける事はありません。その都度現われる「音程」がフレージングとして重要なのですから、スケールライクになってしまってはいけないのです。ですから、ヘプタトニックを超越する音組織では、フレージングでの音程そのものが非常に重要になるのです。ジャズとて、オルタード・スケールがスケールライク化してしまっている事が嘆かわしいのでありますが、本来なら音程の重要さにあらためて気付いて欲しいのですね。ジャズの起源における平行3度オルガヌムというその都度生じる「3度音程」の感性をもう一度重視するならば、都度生じる音程の有難さの意味があらためて判るでしょう。

例えば半音階があったしても、半音階をスケールライクに俯瞰するだけではだめなんですね。以前にも例に出しましたが、生じる音程こそが重要なのですから、半音階とやらを色んな音程を組み合わせて駆使してテトラコルドを組み合わせて形成しても何等問題はないのです。そこで、シンメトリカルな状態も維持して生まれた音階の一つに次のex.4のに見られるスプラトニック・スケールを嘗て例に出した事も記憶に新しいかと思うのですが、私がスプラトニック・スケールをあらためて例に出すのは、そうした「音程」の重要さを述べているからなのです。スプラトニックは十二音技法から生じた概念的スケールのひとつなのですが、こうした所にもジャズへのヒントはあるのです。

スプラトニック・スケールとて、テトラコルドとして解体すれば、同一テトラコルドを保ち、全音でディスジャンクトしている、というマルチ・オクターヴ系統の物なのだという事を繙く事が出来る訳です。マルチ・オクターヴという見渡しが非常に役立つからこそ今回この様に例を出しているのであります。勿論、サージェントやシューラーの著書を読んだだけではパーシケッティ流のマルチ・オクターヴ的見渡しを学ぶ事は出来ませんが、楽理的智識の素地としてマルチ・オクターヴ的見渡しが出来るか出来ないかで、その後の投影法(是亦パーシケッティ流)へ昇華させる事は難しいのです。

投影法はどういう時に用い得る音脈か?という事を思い浮かべていただいたでしょうか。少なくとも総和音に近しい和音進行でも閉塞しがちとなる重畳しい空間や和音進行が稀薄な旋法的な時などと例を挙げました。半音階を飽和する状況で半音階を歌い上げる状況があるとしたら、その次の空間はどこに間隙《かんげき》があるのか!?という事を思弁的に考えるだけでも、もはやそれは音程そのもの重要さと微分音の空間も視野に入って来る訳です。ですが、今回はジャズに主眼を置いているため、和声的な微分音空間にまで話題を拡大したりはしませんが、先行の和音の根音を後続和音の上音(=倍音)に取り込む、という事を今一度思い返してみて欲しいと思います。そうする事で、「訛り」の微分音はもっとハキハキとどこに配して奏すれば良いのか!?とか、三全音とどの様に組み合わせるのか!?という事や、不協和はなぜ均齊的な構造を生むのか!?という事を今一度思い返していただければ、それらが大きなヒントとなる事でしょう。また、短調は何故多様に変化したのか!?という事が判れば、四度音程の駆使やらも視野に入って来るでありましょうし、ジャズに昇華出来るのも至極当然の事だと言えるのです。

今一度「中心音」という物を思い出してみる事にします。前回でも述べた様に中心音という物は数少ない音が音階的な情緒を醸す性格を持つ音の集団であり、ペンタトニックやペンタトニック・ユニットなどを例に出した事は記憶に新しいかと思います。もちろん2音程度では調的な性格は稀薄であると述べたものの、それは調的な性格が和らいでいる状況として稀薄なだけであり、例えば次の様な2音では、中心音が齎す音の「磁場」という物を感じるかと思います。それは、

「ど れ に し よ お か な て ん の か み さ ま の い う と お り な の な の な」

こういう童歌《わらべうた》的な2音の動きは、高い方の音がより強い「磁場」があるのは明白です。それは主音であり、終止音的性格が有ります。中心音と呼ばれる音の中でこうした主音・終止音的性格を持つ物は「核音」と呼ばれます。

中心音がもう少し数が多い場合、その中心音に対してあからさまな「重し」を付ける(歴時の長さを与えたり)と、前回述べた様に中心音のそれがクルリと転調感を抱かせる様な移ろいを見せる事もあると述べたのは記憶に新しいかと思います。

ヘプタトニック(=7音組織に依る音階の総称)をテトラコルドで持ち合う構造として分析した場合、テトラコルドとはその名の通り「4音列」の事なので、完全八度というオクターヴを2組のテトラコルドとして分割し合えば、それらのテトラコルドは各音がどういう音程になっているのか!?という事を確認し乍ら、他方のテトラコルドとの各音程形成の差異が明確になります。

更に、異なるテトラコルドがどのように分割し合っているのか!?という事はかなり重要な事でして、奇しくも長音階をテトラコルドで分割すれば、下属音と属音の間を「全音」で分割し合いますが、音列に依ってはこの割譲が「半音」の場合もあります。全音 or 半音の孰れであっても、割譲されていればそれを日本国内のテトラコルド界隈の言葉では「ディスジャンクト」という風に呼ばれます。この辺りの研究は小泉文夫が国内では第一人者なのであり、先の独得の語句のそれは柴田南雄に由来するものであり(柴田の方が明確な語句を充てている)、それに倣って私も用いているのであります。

また、テトラコルドというのは必ずしも割譲して持ち合うばかりでなく、異なるテトラコルドの夫々の音を「共通音」として持ち合い乍ら異なる4音列を形成させる事もあります。こうした「共有」は「コンジャンクト」と柴田は呼んでおります。

今一度テトラコルドの中心音・核音についての話題に戻りますが、前回例に出したミック・カーンの「Weather the Windmill」に顕著な様に、中心音の遭遇の行き当たりばったり感に依って転調感を伴わせているのは一聴すれば即座に理解できる事でしょう。つまり、この中心音の取り扱いの(磁場の)変化は「核音」のすり替えに依って伴う情緒と言える訳です。

不思議な事ではありますが、音組織がヘプタトニックという7音を満たしていなければ厳密な意味では調性は確定していないのです。それでも殆どの方は(勿論私も含)某かの調性は背景に映じて聴いているものでありまして、ミック・カーンの「Weather the Windmill」は勿論(異なる2つの短調の様な性格)、たった2音の中心音しか用いていない「どれにしようかな」に於て私が「変ホ短調」の調号を与えている理由に、それら2つの中心音に、主音と下主音の様に聴いているからです。勿論、その背景には朧げにトニック・マイナーというE♭mの音がなんとなく脳裡に映じている訳です。とはいえ、「和」を伴わせるこの情緒に、E♭マイナー・トライアドの響きというのはあまりに「ベタ」に響いてしまうのも事実で、各構成音に対して夫々2度音をぶら下げたいのであります。つまりdes、f、ges(※決してgではない)、つまり基底和音をE♭mとする時の本位七度、九度、本位十一度をぶら下げたいのであります。

基底和音に対して「ぶら下げた音」をE♭mからとは別の和音として、つまり「D♭△」を進行させたとした場合、これらは二度進行の循環として変ホ短調っぽい雰囲気を演出し、機能和声とは異なる二度進行の脈で奏する事も可能となる訳です。但し異なる2つの和音それぞれが愚直な迄にマイナー・トライアドのメジャー・トライアドの行き交いだと「あざとい」為、夫々の和音にも後続和音と共有する音を附加させて「房」を形成させた様な二度和音の断片として聴かせると、より一層「日本的」な響きが増すのであります。

ブルースやジャズは日本の旋法の様な「和」や「日本的」な響きを持っている訳ではありません。和音空間が重畳しくなると和音進行という勾配を作る為の道が塞がれる事に等しいので、それでも飽和してしまいそうな状況には「平行」(概ねノン・ダイアトニック方面)へ溢れて来るという挙動が見えて来るのでありまして、動的な和音進行ではない和音進行という物が「旋法的」つまりモーダルな雰囲気を連れて来るという風に理解して欲しいのです。

という訳で、茲でジャズの話題にしようと思うのですが、ウィンスロップ・サージェントは、ブルース/ジャズ的な音組織に対して(※茲ではc音を主音とする)、2つの「核音」であるc音とg音に注目します。

これら2つの核音には他に「中心音」が附与されていると考える訳です。c音に対してはブルー3度であるes音、加えて、ブルーノートは下方の音度に吸着される性質を挙げており、同時にd音が中心音として付与されます。茲で重要なのは更にc音のrelative方面の3度下(短三度下方つまり本位六度)を経由して主音への強い磁場を形成するという世界観があると述べています。つまりc音から短三度上の音・長二度上の音、短三度下の音が付与された音の合計4音を1組のテトラコルドと見做し、このc音に群がる「中心音」と全く同じ音程関係でg音にも群がってもう一組のテトラコルドを形成すると述べているのです。

この件についてはサージェント著『ジャズ 熱い血の混血』よりはガンサー・シューラー著『初期のジャズ』の引用の方が判り易いとは思いますが(両方とも湯川新訳)、後者のシューラー著の方では、これら2組のテトラコルドから生じた音列をブルース・スケールと便宜的に呼んでおりますが、実際に周知されるブルース・スケールとは異なるので、シューラーが述べているブルース・スケールとは、便宜的な別物という風に理解しておいた方が宜しいです。

とはいえ周知されている実際のブルース・スケールも幾つかの解釈があるのですが、今後その「周知されたブルース・スケール」を引き合いに出す際には、濱瀬元彦著『ブルー・ノートと調性』にて紹介される(このブルース・スケールはサージェントの例とは異なる物で、シューラーの語句の充て方が単に便宜的である事に注意)音並び、つまりCブルース・スケールならば「C、E♭、E、F、F#、G、B♭、C」の方を指すものと、シューラーの便宜的な呼称と区別して理解して欲しいので、私も細心の注意を払って区別するので混同されぬ様ご理解のほどを。Wolfram|Alphaでは先のCブルース・スケールからE音を省いたヘクサコルド(6音)を表示するので注意が必要です。とはいえ、シューラーの便宜的なそのテトラコルドは非常に判り易い物でもあるので、次のex.1を見てもらう事にしましょう。

つまり、ex.1の赤色の音符が「核音」です。余談ですが、サージェントやシューラーの方では中心音と核音という風に明示はしておりません。私が柴田南雄のその判り易い語句の嵌当に配慮して用いているのです。

これらの核音からどのようにして他の中心音がぶら下がっているのか!?という事は、各音に振ってある数字が音程幅を示しているので直ぐにお判りかと思います。1・1/2という帯分数は3半音(=1全音半)であり、1=全音、1/2=半音を示すものです。

「similar tetrachords」という語句が示しているように、これら二組のテトラコルドは全く同一の音組織に依って、それらのテトラコルドが「半音」でセパレート(割譲)されている、という事が判る訳です。

茲でちょっとした疑問を抱く方が居られるかもしれないので、テトラコルドについてもう少しだけ詳述しておきます。

通常、ヘプタトニック組織などでテトラコルドを分割させていく際、テトラコルドは文字通り「4音列」なのですから、1組のテトラコルドの音程は4度音程に収まるのが通常の割譲です。この四度は増四度も含む、という意味でもあります。

しかし、前述のシューラーの例のテトラコルドは、4音列のテトラコルドなのに減五度であり、しかも、A音から始まりB♭音で結んで居り、オクターヴを超越しているのですね。これについては次の様に柔軟な考えで対応してもらいたいのです。

本来なら減五度ではなく増四度という「四度音程」で示した方が適切ですが、ジャズの場合、調的な両性具有を備えているのは勿論なのですが、主要三和音に総じて短七度を付与する事と同義となり、それら3種の「ドミナント7thコード」は常に変格を許容している状況であるのですが、同時に重畳しい和音(特にドミナント7th上でのオルタード・テンション)を使う際、基底和音の体を壊さない様に配慮して、本位十一度を回避して増十一度を用います。こうした変格と特定の音の忌避はヘプタトニックの数を越えてしまっており、いうなれば西洋音楽が8つ目の階名を組み入れようとしたその後の二重導音の歴史と同様の音が組み込まれた状況を8音と考えるならば、オクターヴ内に7音ではなく8音以上が組み入れられて度数の割り振りでジレンマを起こすのだという風に理解する必要があるのです。

つまり、テトラコルドの組織の為に四度の姿を確保してしまうとC音から下方のA音は重減七度なのか(他方のテトラコルドでB♭音が出現しているにも拘らず)、それともE♭音をD#とすべきなのか!?それだと2度(9度)音が変化したものとなりブルー3度ではなくなってしまうという矛盾を孕んでしまう訳です。ですから2組のテトラコルドが8音以上の音を形成した物と見做し(この便宜的なテトラコルドに下属音は含まれていない)、その空間でのテトラコルド=4音列を、増四度ではなく減五度として見るのはやむなし、の状況であるという事を踏まえて理解して欲しいのです。ともあれ之は私個人の手前勝手な解釈ではなく、シューラーの著書を手に取れば誰もが抱くジレンマであり、柔軟な理解に及ぶ人であれば、こういう理解に及ぶ事を前提とするものだという事を呈示しているのであるので誤解なきよう。

扨て、シューラーのテトラコルドが減五度である事を許容すると、2組のテトラコルドがA音──B♭間になってしまっていてオクターヴを飛び越えてしまっているのはどういう事か!?という疑問はまだ残されています。無論、赤色で示した核音の一つ、つまり主音であるC音をスケールトニックとするのが大前提であり、ブルース/ジャズはその「核音」に対してわざわざ下方にある長六度を経由して「香り付け」を行なうが故に偶々C音の下方にA音を配置してテトラコルドを見渡したのであるから、C音を基準に見てみると、もう一方のテトラコルドはB♭音を終端としており、オクターヴを満たしていないとも映るジレンマがあります。一方ではオクターヴを超え、もう一方ではオクターヴ未満という状況のテトラコルドという組織を、どう理解すればイイのか!?と考える人もおります。

これについては、「マルチ・オクターヴ」という視点が一気に解決します。これについて最も容易く理解に及ぶにはパーシケッティ著『20世紀の和声法』の論述を必要とします。つまり、この著書を知らない限り、先の矛盾を繙くのは難儀する部分であるので、こうして詳悉に語っているのです。

マルチ・オクターヴという概念でテトラコルド組織を見る場合、単音程つまり単オクターヴ・レンジで見る必要は全くありません。必要なのは「同一テトラコルド」を繰返し累積する事です。この「同一テトラコルド」が意味するものは、4音列は総じて同じ音程幅にて形成されるという意味です。こうした累積によってその後何オクターヴかのオクターヴ相を経由してオクターヴ重畳として帰結すれば良いのであります。

今回の例とは異なるマルチ・オクターヴが存在した場合、同一テトラコルドが夫々連結する際に必ずしも連結のディスジャンクトの音程が今回の様に半音である必要はありません。場合に依っては共有するコンジャンクトの場合も考えられなくはないのでありますが、今回は、同一テトラコルドが半音でディスジャンクトされた状態でのマルチ・オクターヴという風に理解されていれば良いのであります。

では、「何故わざわざマルチ・オクターヴなどという聞き慣れない語句を今になって覚える必要があるのか!?」という、事の重大さを語りますが、マルチ・オクターヴを視野に入れた際、結果的には半音階という空間を使い果たします。茲からが重要です。ヘプタトニックを超越した音組織は半音階に近付いております。こうした音組織で調的な情緒や楽音的な音程の「唄心」というものを維持するには、それこそ半音階を半音で羅列しただけでは情緒が全く無いのでありまして、その都度現われる「音程」の差異が情緒を生むのであり、半音階に近付けば近付くほど愚直に半音を使っているだけだと何の情緒も得られない音になってしまうのです。

つまり、マルチ・オクターヴ化に伴って各テトラコルドが齎す音程幅こそが「唄心」を醸すキッカケになる訳です。結果的には半音階を半音だけではない、もっと多くの音程を駆使して使うという見渡しが出来る様になるというメリットがあるのです。

では次のex.2を見てもらいましょうか。もはやこのex.2の例はシューラーの例とは異なり、パーシケッティ流となります。

「advanced 2」と示しているのはマルチ・オクターヴの見渡しに依って、とりあえず2オクターヴに亙って同一テトラコルドを繰り返したものです。このテトラコルド自体は開始音がA音を維持しており、シュラーのではないサージェント由来のブルース・スケールを示すならC音をスケール・トニックとした方が良いのですが、四度/五度の近親的に現れる近親調的関係の「変格性」と平行調的変格も具有しているものと考える事もできれば、A音およびC音基準の両方としても中心を見る事が出来る事に加え、上方倍音列に依拠した見方も加えれば、この音組織でG音をスケール・トニックとした見渡しも可能なのであるという事は改めて付け加えておく必要があるかと思います。

そのスケール・トニックを何処に置くかは扨置き、C音に「中心音がスルッと変化した」という風に考えを及ばせた見渡しとして俯瞰すれば、青色で示した音はブルー3・5・7度の出来がある訳ですね。上方倍音由来とした時に中心音がこの音組織でG音に変ったという視点で俯瞰すれば、G7上で減八度(または減十五度)由来の長七度との同義音程の音を使える脈とも解釈できるものですし、A音を中心音とすれば短9度と長13度の出来がありますし、C音を中心音にすれば長音階に加えてブルー3・5・7度を具有しているものとして俯瞰できるのであります。

また、この2オクターヴ・レンジはまだ半音階を使い切ってはいないので、更に次のex.3の様に同一テトラコルドの累積を行なう事も可能です。こうすると、半音階の音脈を拾って来れる状態となる訳です。

言い換えるならば、テトラコルドが持っていた音形をそのままフレット上をずらしていくだけでもこうしたマルチ・オクターヴで生まれる音脈は用いる事は出来る訳ですね。ただ、それではあまりに愚直なので、先のマルチ・オクターヴにある夫々のテトラコルドを左から右へ1組ずつテトラコルドを見るとすれば、1組目のE♭音から3組目のテトラコルドのD音へ跳躍して、2組目のA音→B♭音という風に運指を及ばせてフレージングしたって何の咎めを受ける事はありません。その都度現われる「音程」がフレージングとして重要なのですから、スケールライクになってしまってはいけないのです。ですから、ヘプタトニックを超越する音組織では、フレージングでの音程そのものが非常に重要になるのです。ジャズとて、オルタード・スケールがスケールライク化してしまっている事が嘆かわしいのでありますが、本来なら音程の重要さにあらためて気付いて欲しいのですね。ジャズの起源における平行3度オルガヌムというその都度生じる「3度音程」の感性をもう一度重視するならば、都度生じる音程の有難さの意味があらためて判るでしょう。

例えば半音階があったしても、半音階をスケールライクに俯瞰するだけではだめなんですね。以前にも例に出しましたが、生じる音程こそが重要なのですから、半音階とやらを色んな音程を組み合わせて駆使してテトラコルドを組み合わせて形成しても何等問題はないのです。そこで、シンメトリカルな状態も維持して生まれた音階の一つに次のex.4のに見られるスプラトニック・スケールを嘗て例に出した事も記憶に新しいかと思うのですが、私がスプラトニック・スケールをあらためて例に出すのは、そうした「音程」の重要さを述べているからなのです。スプラトニックは十二音技法から生じた概念的スケールのひとつなのですが、こうした所にもジャズへのヒントはあるのです。

スプラトニック・スケールとて、テトラコルドとして解体すれば、同一テトラコルドを保ち、全音でディスジャンクトしている、というマルチ・オクターヴ系統の物なのだという事を繙く事が出来る訳です。マルチ・オクターヴという見渡しが非常に役立つからこそ今回この様に例を出しているのであります。勿論、サージェントやシューラーの著書を読んだだけではパーシケッティ流のマルチ・オクターヴ的見渡しを学ぶ事は出来ませんが、楽理的智識の素地としてマルチ・オクターヴ的見渡しが出来るか出来ないかで、その後の投影法(是亦パーシケッティ流)へ昇華させる事は難しいのです。

投影法はどういう時に用い得る音脈か?という事を思い浮かべていただいたでしょうか。少なくとも総和音に近しい和音進行でも閉塞しがちとなる重畳しい空間や和音進行が稀薄な旋法的な時などと例を挙げました。半音階を飽和する状況で半音階を歌い上げる状況があるとしたら、その次の空間はどこに間隙《かんげき》があるのか!?という事を思弁的に考えるだけでも、もはやそれは音程そのもの重要さと微分音の空間も視野に入って来る訳です。ですが、今回はジャズに主眼を置いているため、和声的な微分音空間にまで話題を拡大したりはしませんが、先行の和音の根音を後続和音の上音(=倍音)に取り込む、という事を今一度思い返してみて欲しいと思います。そうする事で、「訛り」の微分音はもっとハキハキとどこに配して奏すれば良いのか!?とか、三全音とどの様に組み合わせるのか!?という事や、不協和はなぜ均齊的な構造を生むのか!?という事を今一度思い返していただければ、それらが大きなヒントとなる事でしょう。また、短調は何故多様に変化したのか!?という事が判れば、四度音程の駆使やらも視野に入って来るでありましょうし、ジャズに昇華出来るのも至極当然の事だと言えるのです。

2014-11-06 07:00