「静的」である事と「動的」である事の違い 〈和音進行〉 [楽理]

扨て、多少なりとも楽理的知識を備えている者は、機能和声の側に在る和声進行というものをごく普通に受け止めていると思うので少なくとも次の様な、

「先行和音の根音を後続和音の上音(=倍音)に取り込む」

という型の和声進行に於ては最早説明が要らない程普く遭遇していると思います。ジャズやポピュラー音楽で目の当たりにするのは、西洋音楽での和声法の様な厳格な禁則が途端に適用されていない例を数多く確認してしまう事で、そうした不文律を深い理解の無い儘に受け止めてしまわざるを得ない状況に陥っている人が大多数ではないかと思います。

そこで、動的な和声進行から「静的」に変化する事は、どういう背景でそれが特徴的に現れるのかという事を今一度振り返りつつ念頭に置いておかないと結果的には混乱を招くだけなので注意が必要です。換言すれば、茲を堪えて理解出来ないと、静的な方面の和音進行のそれを理解する事は出来ないでしょう。

和音進行が「静的」になるという音社会に於ては、旋法的である可能性がまず一つ。この場合は背景にある和音は無い、又は重畳しかろうと雖も、主題の旋律の躍動こそが情緒を作り上げるという旋法性が際立っている場合の事です。更には、背景にある和音が「重畳しい」場合。概ねテンション・ノート(五声体以上つまり九の和音以上の和音)を用いている様な場合も考えられ、加えて和声進行が「稀薄」な状況だという事で「静的」な状況が生まれる物であるとしているのは耳にタコが出来る位何度も明記しております(笑)。

とはいえ前述の例の様に、愚直な迄に「五声体以上の和音の場合は無視しても良い」と理解するのは是亦間違いです(笑)。ジャズ/ポピュラー音楽方面では、基底和音の体すら疎外している様な体をも使う事が体系化されているからでありまして、sus4などは最たる例ですし、add9なども一例に挙げられる事でしょう。いずれもそれ等は「二度和音の断片」の姿なのでありますが、和音のタイプの例外的用法は西洋音楽での付加六度に於ても特権とはいわずとも例外があるので、西洋音楽とてそうなのなら、片意地張らずに不文律を受け止め乍ら、不文律の深部をきちんと理解しておけばイイのだという風に身構えて理解してもらいたい訳であります。

例えばハ調域に於て「Dm7(on G)」という和音が出現したとしましょう。この和音は上声部と下声部合わせて五声体の構成音を意味しておりますが、決して全音階というダイアトニックな音組織であるヘプタトニック空間を「総和音」として用いている訳ではありません。しかし見方を変えれば先の分数コードは「ツー・ファイヴを簡素化」している状況とも見る事ができ、動的な四度進行を回避している状況こそが調的機能性を回避しているので、これを和声的な空間の飽和状態と見越して理解する事が可能なのです。

つまり、機能和声の仕来りでのカデンツを経由はしない、トニック、サブドミナント、ドミナントという各機能の連結に於て一部でもそれが「稀釈化」された状況を、最早和声的な存在というのが飽和状態と見做しても構わないのであります。

例えばG13《またはG7(9,11,13)という表記》という本位十一度を含む型としての七声のコードをポリ・コードとして「F△/G7」または「FM7/G△」という風にも解釈する事ができますが、和音構成音から見れば何れもがハ調域の総和音として看做せる状況ではあります。こうした状況はハ調域として用いていた和音も、その動機が調性を逸脱したノン・ダイアトニックな方面へ脈が向くという状況を暗示している(和音そのものが平行の脈絡を見付ける動作)と理解可能だという事も何度も述べております。

つまり、総和音の状況でなくとも、場合に依っては「ツー・ファイヴ」を一挙に包含してしまっている和音どころか「ツー・ファイヴ・ワン」とて包含している状況が総和音或は総和音に近しい和音の重畳しい状況として捉える事も可能なのであり、此の点の理解に就いて柔軟に受け容れる必要があるのがジャズ/ポピュラー音楽の不文律でもある訳です。

そうした不文律を受け容れると、所謂「コード一発」型の曲や、単一モード系のタイプの音楽でのアプローチは、その音楽の背景に重畳しい和音が用意されていない状況だとしても、その稀薄な状況は「総和音状態」つまり「ツー・ファイヴ・ワン」をも包含している状況として捉える事も可能なのであります。

ジャズのフレージングをメカニカルに解体して理解せずとも多少なりとも朧げ乍らにバップ・フレーズのそれに対しては特徴的な「芳香」を感じ取っている方は少なくはないとは思います。和音進行そのものは無いのにソロ楽器のインプロヴィゼーションの一部に「四度進行的」フレーズを感じてしまう部分というのはバップ・フレーズそのものの事なのです。

先日、アリスタ・オールスターズの「Rocks」のマイク・マイニエリのプレイに於て、私が用いた動画中に「ツー・ファイヴ」進行のフレーズ解釈を充てていたのは覚えていらっしゃるでしょうが、あのプレイはFm7一発の状況であるにも拘らず、マイニエリが四度進行的弾みを付けている部分は、ビバップ的解釈に依るアプローチなのであり、あのようなアプローチはフレージングには「転がり勾配」が付いて耳に届くのであります。つまり、和音進行は「静的」であるにも拘らず、四度進行的な和音をリハーモナイゼーション可能な感じの動的なフレージングに聴こえて来るという状況を意味しているのです。

投影法という物を語る前に、そうした静的な和音進行の状況に於て「転がり勾配」を付けるアプローチを覚えておかないと、投影法の方法論に進むのは突飛でもある為、この「転がり勾配」についての理解はとても重要なのであります。そんな訳で今から5年以上も前に私のブログでサンプルとして披露していたフレーズのほんの一例の中に、今回改めて解説する恰好の材料があるので今一度取り上げる事にしますが、このサンプル曲は「AtchieKotch」というタイトルで、ブログ内検索をかけていただければすぐに拾って来る物です(笑)。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

実はこの曲は調号でお判りになる通りヘ短調(=Fm)っぽい雰囲気を醸し乍らも「Fm9→G♭M9」を繰り返すコード進行の物なのですが、今回改め譜例にしたそれは、嘗ての譜例で与えた変化記号と若干異なる部分があるものの、今回の変化記号は、Fマイナーから見た時の「減四度」と「増四度」などに配慮した物となっていて、主に都度生じる重減記号は、その背景に生じている和音から見た時の非常に慮った音であるので、それは追々あらためて語って行く事に。

扨て、今回の譜例ex.1は次の通りとなっており、Fm9に於てドリアンの雰囲気を醸すアプローチから入り乍らも1小節目2拍目以降は減八度的動作の「変ト」音は3拍目拍頭への単なる導音的とも映るでしょうが、これは背景にFm9の短七度(=変ホ)を包含する和音を生じつつも恰も長七度との同義音程をふてぶてしく使う根拠について先ず語っておこうかと思います。

1小節目冒頭の最初の3音(変ホ→ニ→ハ)はFドリアンを想起するアプローチであります。その後は1小節目4拍目の弱勢に現れるロ音こそが総てを物語るのですが、つまりFm9から見た増11度音を欲する私のアプローチは、ジプシー系音階やメロディック・マイナー系の持つ音階の類似性として牽引するものであり、その上で更なる根拠を脳裡に映じているのです。

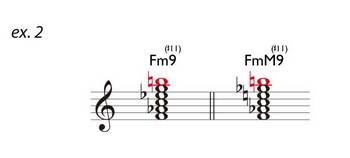

Fm9という和音を生じている状況に於ても、この和音は単なる五声体ですが、和声的に飽和している状態という風に考え、それはF音を主音とする旋法性が強く出ている状況という風に踏まえて非機能和声的な状況として捉えています。Fm9に対して増十一度音を重視する音脈を取り扱うと次のex.2の様な和音を想起する事となります。

このex.2の和音の2例は短七度音 or 長七度音の孰れかを包含する物となる訳ですが、この手の和音はアーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』に紹介される独得の和音ですので、御存知の方も居られる事でしょう。因みに私はex.2の譜例中の右方の和音「FmM9(#11)」を充てているのです。背景に備わるFm9は短七度を包含する和音であるにも拘らず。つまり、私は背景に備わるFm9の短七度音を受け止めつつ、長七度音と同義音程となってしまう音を別の音と捉えているのですが、それについては後述します。

その説明の前に最も注意してもらいたい音は、私がこの一連の動きに対して最も慮っているのはロ音(=h音)です。つまり、これにてex.2のハル風の和音を使っているという事が判りますが、この六声体の和音の更に13度部分に、Fドリアン由来の本位13度音(=d音)を附与すると考えた時、その和音空間は、「FmM9(#11)」にd音が加わる状況となるので、「ヘ・変イ・ハ・ホ・ト・ロ・ニ」という構成音となり、F音を単なる基底音とするならば、その上方に「A♭△とG△」があるという状況として見る事もできるのです。

つまり、基底音の3度上にペレアス和音を生じているかのような状況を想起しているという機能的な和声空間としては立派に飽和状態(=無機能)であるという前提でアプローチしている状況なので、「ヘ・変イ・ハ・ホ・ト・ロ・ニ」という音列の断片はジプシー系の音列やメロディック・マイナーという近似的な音列に近しい動作でもある訳です。

Fハンガリアン・マイナーというのは長七度音を持つ音ですが、全体的にはそれが短七度音にも可動的変化を起している状況にもあるとも一部は捉えられる為、嘗ては私もそんなハンガリアン・マイナー・スケールの第7音が半音下がっている音階に対して便宜的な名前を充てましたが、便宜的なそれは今になって漸く爰に「ナポリタン・マイナー・スケールの第4音をスケール・トニックとするモード」として表わす事ができるのであります。

ナポリタン・マイナー・スケールは抑もドリアン・スケールと近似性があり、ドリアン♭2とも云われる事も多い筈です。また、ドリアン・スケールの第7音が半音上がればメロディック・マイナー・スケールでもありまして、ドリアンというのは投影法を視野に入れたとしても投影自体が全く同一なので投影法の中では面白味に缺ける部分もありますが、旋法の近似性つまりテトラコルドの近似性を根拠に用いると、ハンガリアン・マイナーとナポリタン・マイナーとメロディック・マイナーとドリアンは非常に近しいのであります。勿論それらの近似的なスケールには夫々投影の型を見る事も視野に入れておかなくてはならないものでありますが、今回はまだ投影法に突っ込んだ話はしないのでこの辺でとどめておく事に。

今一度ex.1〜ex.2の話題に戻りますが、つまりFm9という和音が有り乍らも、実際には私は7度音が可動性を伴っている状況と同様の可動的な想起を行なっているのであります。その可動性はex.2の左方と右方の和音を使い分けている状況とも呼べるのであります。とはいえフレーズを先に進めるとFm9上で短九度由来のges音(=変ト音)も使っていたりするので、この当りの音の衝突具合を忌憚無く行なうのはどういう根拠があっての事なのか!?という事を語っておこうと思います。

そこで今一度ex.2の譜例の、左方のFm9(#11)というコードの「九度音」を、想起上で恰もオミットしている状況を考えてみるとしましょうか。そうするとFm7(#11)という状況なのですが、これは見方を変えるとFm(f、as、c)というマイナー・トライアドとその短三度上のA♭m(as、ces、es)というマイナー・トライアドを見付ける事が出来るのです。つまりFマイナー・トライアドを基底和音として、その短三度上方にマイナー・トライアドが併存しているという複調的想起を最も重視するアプローチなのであります。先の九度音をオミットするのは、これら二つの旋法が具有する可動的変化の脈として使うための物でして、勿論背景にFm9の九度音が奏されている限り、可動的変化の音はぶつかり合うのですが、その九度音が16度音由来としてアプローチすれば、フレージングの仕方に依ってはあまりに無学に感じない音としても使え、さらにはマイナー・コード上で減四度由来の音を使う事に等しい音も使う事が出来る様になるのであります。

ex.3の譜例では基底のFドリアンに併存するA♭ドリアンで生ずる音がどのように具有する事になるかが自ずと判ると思います。つまり、変ハ、変トの出来がFマイナー上から見た#11と♭9と同様の音になるという事であります。

ex.3の夫々2種類のドリアン・スケールを見るとカッコで括っているそれは、各旋法がエオリアンを含んでいますよという事を示しているのはお判りだと思います。つまりFドリアンの音組織は自ずとCエオリアンを含んでおりますし、A♭ドリアンの音組織は自ずとE♭エオリアンを含んだ状況であると云えます。この様な「エオリアン」という視点を呼び込む理由は、投影法に於けるエオリアンの「鏡像」がミクソリディアンを生むという事を重視するからであります。

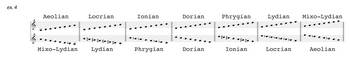

なぜ、投影法のエオリアンとミクソリディアンを特に重要視するのか!?という理由ですが、次のex.4を見ればチャーチ・モードに於ける鏡像関係が能く判ると思います。7小節単位で図示しましたが、丁度中央に在るモードはドリアンです。つまり、ドリアンという対称形なので、その音形は上行・下行何れも同様の音程幅となります。これら7小節は左→右方向が五度圏の五度累積方面となり、これを「ポジティヴ」と呼ぶことにします。一方逆方向の右→左方向は五度圏の四度累積方面となるのでこれを「ネガティヴ」と呼ぶことにします。

つまり、ドリアンを中心としてポジティヴ及びネガティヴ方面の両方に進めた所でエオリアンとミクソリディアンはこうして対峙し合う鏡像関係となっているのでありまして、和声的に静的であり且つ旋法的な状況は、ノン・ダイアトニックな音を脈絡とする平行の脈絡を求める動きが現われますが、エオリアンとミクソリディアンのそれぞれが「併存」し合う状況というのは、奇しくも長・短旋法的芳香の両性具有的側面を持ち、エオリアンとミクソリディアンが併存し合っている状況というのは言い換えれば、長二度で隔たった調域同士の併存とも云えるのであります。こうした両性具有化は結果的に長二度違いの調域を併存させるのであり、夫々の調域から生じているダイアトニック・コードが長二度平行という脈を作る事にも等しい状況下にあるという事をも見据えるのであります。

つまり、ex.3のようにドリアンという夫々が鏡像を生まない旋法が併存し合っているという状況でも、Fドリアンは見方を変えればCエオリアンなのだから、Cエオリアンに投影法を適用してCミクソリディアンの音脈を得れば、更に多様な音を生み、同様にA♭ドリアンもE♭エオリアンとして見るならば、投影法を適用してE♭ミクソリディアンを見る事も可能という状況になるため、そうして拡張的に得た「エオリアン+ミクソリディアン」の投影法の体系からは多様な音脈を脈絡として使える状況だという事が判ります。そういう意味でも、ex.4のチャーチ・モードの投影は、あらゆる調域へ移調して見る事が出来るのであります(つづく)。

「先行和音の根音を後続和音の上音(=倍音)に取り込む」

という型の和声進行に於ては最早説明が要らない程普く遭遇していると思います。ジャズやポピュラー音楽で目の当たりにするのは、西洋音楽での和声法の様な厳格な禁則が途端に適用されていない例を数多く確認してしまう事で、そうした不文律を深い理解の無い儘に受け止めてしまわざるを得ない状況に陥っている人が大多数ではないかと思います。

そこで、動的な和声進行から「静的」に変化する事は、どういう背景でそれが特徴的に現れるのかという事を今一度振り返りつつ念頭に置いておかないと結果的には混乱を招くだけなので注意が必要です。換言すれば、茲を堪えて理解出来ないと、静的な方面の和音進行のそれを理解する事は出来ないでしょう。

和音進行が「静的」になるという音社会に於ては、旋法的である可能性がまず一つ。この場合は背景にある和音は無い、又は重畳しかろうと雖も、主題の旋律の躍動こそが情緒を作り上げるという旋法性が際立っている場合の事です。更には、背景にある和音が「重畳しい」場合。概ねテンション・ノート(五声体以上つまり九の和音以上の和音)を用いている様な場合も考えられ、加えて和声進行が「稀薄」な状況だという事で「静的」な状況が生まれる物であるとしているのは耳にタコが出来る位何度も明記しております(笑)。

とはいえ前述の例の様に、愚直な迄に「五声体以上の和音の場合は無視しても良い」と理解するのは是亦間違いです(笑)。ジャズ/ポピュラー音楽方面では、基底和音の体すら疎外している様な体をも使う事が体系化されているからでありまして、sus4などは最たる例ですし、add9なども一例に挙げられる事でしょう。いずれもそれ等は「二度和音の断片」の姿なのでありますが、和音のタイプの例外的用法は西洋音楽での付加六度に於ても特権とはいわずとも例外があるので、西洋音楽とてそうなのなら、片意地張らずに不文律を受け止め乍ら、不文律の深部をきちんと理解しておけばイイのだという風に身構えて理解してもらいたい訳であります。

例えばハ調域に於て「Dm7(on G)」という和音が出現したとしましょう。この和音は上声部と下声部合わせて五声体の構成音を意味しておりますが、決して全音階というダイアトニックな音組織であるヘプタトニック空間を「総和音」として用いている訳ではありません。しかし見方を変えれば先の分数コードは「ツー・ファイヴを簡素化」している状況とも見る事ができ、動的な四度進行を回避している状況こそが調的機能性を回避しているので、これを和声的な空間の飽和状態と見越して理解する事が可能なのです。

つまり、機能和声の仕来りでのカデンツを経由はしない、トニック、サブドミナント、ドミナントという各機能の連結に於て一部でもそれが「稀釈化」された状況を、最早和声的な存在というのが飽和状態と見做しても構わないのであります。

例えばG13《またはG7(9,11,13)という表記》という本位十一度を含む型としての七声のコードをポリ・コードとして「F△/G7」または「FM7/G△」という風にも解釈する事ができますが、和音構成音から見れば何れもがハ調域の総和音として看做せる状況ではあります。こうした状況はハ調域として用いていた和音も、その動機が調性を逸脱したノン・ダイアトニックな方面へ脈が向くという状況を暗示している(和音そのものが平行の脈絡を見付ける動作)と理解可能だという事も何度も述べております。

つまり、総和音の状況でなくとも、場合に依っては「ツー・ファイヴ」を一挙に包含してしまっている和音どころか「ツー・ファイヴ・ワン」とて包含している状況が総和音或は総和音に近しい和音の重畳しい状況として捉える事も可能なのであり、此の点の理解に就いて柔軟に受け容れる必要があるのがジャズ/ポピュラー音楽の不文律でもある訳です。

そうした不文律を受け容れると、所謂「コード一発」型の曲や、単一モード系のタイプの音楽でのアプローチは、その音楽の背景に重畳しい和音が用意されていない状況だとしても、その稀薄な状況は「総和音状態」つまり「ツー・ファイヴ・ワン」をも包含している状況として捉える事も可能なのであります。

ジャズのフレージングをメカニカルに解体して理解せずとも多少なりとも朧げ乍らにバップ・フレーズのそれに対しては特徴的な「芳香」を感じ取っている方は少なくはないとは思います。和音進行そのものは無いのにソロ楽器のインプロヴィゼーションの一部に「四度進行的」フレーズを感じてしまう部分というのはバップ・フレーズそのものの事なのです。

先日、アリスタ・オールスターズの「Rocks」のマイク・マイニエリのプレイに於て、私が用いた動画中に「ツー・ファイヴ」進行のフレーズ解釈を充てていたのは覚えていらっしゃるでしょうが、あのプレイはFm7一発の状況であるにも拘らず、マイニエリが四度進行的弾みを付けている部分は、ビバップ的解釈に依るアプローチなのであり、あのようなアプローチはフレージングには「転がり勾配」が付いて耳に届くのであります。つまり、和音進行は「静的」であるにも拘らず、四度進行的な和音をリハーモナイゼーション可能な感じの動的なフレージングに聴こえて来るという状況を意味しているのです。

投影法という物を語る前に、そうした静的な和音進行の状況に於て「転がり勾配」を付けるアプローチを覚えておかないと、投影法の方法論に進むのは突飛でもある為、この「転がり勾配」についての理解はとても重要なのであります。そんな訳で今から5年以上も前に私のブログでサンプルとして披露していたフレーズのほんの一例の中に、今回改めて解説する恰好の材料があるので今一度取り上げる事にしますが、このサンプル曲は「AtchieKotch」というタイトルで、ブログ内検索をかけていただければすぐに拾って来る物です(笑)。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

実はこの曲は調号でお判りになる通りヘ短調(=Fm)っぽい雰囲気を醸し乍らも「Fm9→G♭M9」を繰り返すコード進行の物なのですが、今回改め譜例にしたそれは、嘗ての譜例で与えた変化記号と若干異なる部分があるものの、今回の変化記号は、Fマイナーから見た時の「減四度」と「増四度」などに配慮した物となっていて、主に都度生じる重減記号は、その背景に生じている和音から見た時の非常に慮った音であるので、それは追々あらためて語って行く事に。

扨て、今回の譜例ex.1は次の通りとなっており、Fm9に於てドリアンの雰囲気を醸すアプローチから入り乍らも1小節目2拍目以降は減八度的動作の「変ト」音は3拍目拍頭への単なる導音的とも映るでしょうが、これは背景にFm9の短七度(=変ホ)を包含する和音を生じつつも恰も長七度との同義音程をふてぶてしく使う根拠について先ず語っておこうかと思います。

1小節目冒頭の最初の3音(変ホ→ニ→ハ)はFドリアンを想起するアプローチであります。その後は1小節目4拍目の弱勢に現れるロ音こそが総てを物語るのですが、つまりFm9から見た増11度音を欲する私のアプローチは、ジプシー系音階やメロディック・マイナー系の持つ音階の類似性として牽引するものであり、その上で更なる根拠を脳裡に映じているのです。

Fm9という和音を生じている状況に於ても、この和音は単なる五声体ですが、和声的に飽和している状態という風に考え、それはF音を主音とする旋法性が強く出ている状況という風に踏まえて非機能和声的な状況として捉えています。Fm9に対して増十一度音を重視する音脈を取り扱うと次のex.2の様な和音を想起する事となります。

このex.2の和音の2例は短七度音 or 長七度音の孰れかを包含する物となる訳ですが、この手の和音はアーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』に紹介される独得の和音ですので、御存知の方も居られる事でしょう。因みに私はex.2の譜例中の右方の和音「FmM9(#11)」を充てているのです。背景に備わるFm9は短七度を包含する和音であるにも拘らず。つまり、私は背景に備わるFm9の短七度音を受け止めつつ、長七度音と同義音程となってしまう音を別の音と捉えているのですが、それについては後述します。

その説明の前に最も注意してもらいたい音は、私がこの一連の動きに対して最も慮っているのはロ音(=h音)です。つまり、これにてex.2のハル風の和音を使っているという事が判りますが、この六声体の和音の更に13度部分に、Fドリアン由来の本位13度音(=d音)を附与すると考えた時、その和音空間は、「FmM9(#11)」にd音が加わる状況となるので、「ヘ・変イ・ハ・ホ・ト・ロ・ニ」という構成音となり、F音を単なる基底音とするならば、その上方に「A♭△とG△」があるという状況として見る事もできるのです。

つまり、基底音の3度上にペレアス和音を生じているかのような状況を想起しているという機能的な和声空間としては立派に飽和状態(=無機能)であるという前提でアプローチしている状況なので、「ヘ・変イ・ハ・ホ・ト・ロ・ニ」という音列の断片はジプシー系の音列やメロディック・マイナーという近似的な音列に近しい動作でもある訳です。

Fハンガリアン・マイナーというのは長七度音を持つ音ですが、全体的にはそれが短七度音にも可動的変化を起している状況にもあるとも一部は捉えられる為、嘗ては私もそんなハンガリアン・マイナー・スケールの第7音が半音下がっている音階に対して便宜的な名前を充てましたが、便宜的なそれは今になって漸く爰に「ナポリタン・マイナー・スケールの第4音をスケール・トニックとするモード」として表わす事ができるのであります。

ナポリタン・マイナー・スケールは抑もドリアン・スケールと近似性があり、ドリアン♭2とも云われる事も多い筈です。また、ドリアン・スケールの第7音が半音上がればメロディック・マイナー・スケールでもありまして、ドリアンというのは投影法を視野に入れたとしても投影自体が全く同一なので投影法の中では面白味に缺ける部分もありますが、旋法の近似性つまりテトラコルドの近似性を根拠に用いると、ハンガリアン・マイナーとナポリタン・マイナーとメロディック・マイナーとドリアンは非常に近しいのであります。勿論それらの近似的なスケールには夫々投影の型を見る事も視野に入れておかなくてはならないものでありますが、今回はまだ投影法に突っ込んだ話はしないのでこの辺でとどめておく事に。

今一度ex.1〜ex.2の話題に戻りますが、つまりFm9という和音が有り乍らも、実際には私は7度音が可動性を伴っている状況と同様の可動的な想起を行なっているのであります。その可動性はex.2の左方と右方の和音を使い分けている状況とも呼べるのであります。とはいえフレーズを先に進めるとFm9上で短九度由来のges音(=変ト音)も使っていたりするので、この当りの音の衝突具合を忌憚無く行なうのはどういう根拠があっての事なのか!?という事を語っておこうと思います。

そこで今一度ex.2の譜例の、左方のFm9(#11)というコードの「九度音」を、想起上で恰もオミットしている状況を考えてみるとしましょうか。そうするとFm7(#11)という状況なのですが、これは見方を変えるとFm(f、as、c)というマイナー・トライアドとその短三度上のA♭m(as、ces、es)というマイナー・トライアドを見付ける事が出来るのです。つまりFマイナー・トライアドを基底和音として、その短三度上方にマイナー・トライアドが併存しているという複調的想起を最も重視するアプローチなのであります。先の九度音をオミットするのは、これら二つの旋法が具有する可動的変化の脈として使うための物でして、勿論背景にFm9の九度音が奏されている限り、可動的変化の音はぶつかり合うのですが、その九度音が16度音由来としてアプローチすれば、フレージングの仕方に依ってはあまりに無学に感じない音としても使え、さらにはマイナー・コード上で減四度由来の音を使う事に等しい音も使う事が出来る様になるのであります。

ex.3の譜例では基底のFドリアンに併存するA♭ドリアンで生ずる音がどのように具有する事になるかが自ずと判ると思います。つまり、変ハ、変トの出来がFマイナー上から見た#11と♭9と同様の音になるという事であります。

ex.3の夫々2種類のドリアン・スケールを見るとカッコで括っているそれは、各旋法がエオリアンを含んでいますよという事を示しているのはお判りだと思います。つまりFドリアンの音組織は自ずとCエオリアンを含んでおりますし、A♭ドリアンの音組織は自ずとE♭エオリアンを含んだ状況であると云えます。この様な「エオリアン」という視点を呼び込む理由は、投影法に於けるエオリアンの「鏡像」がミクソリディアンを生むという事を重視するからであります。

なぜ、投影法のエオリアンとミクソリディアンを特に重要視するのか!?という理由ですが、次のex.4を見ればチャーチ・モードに於ける鏡像関係が能く判ると思います。7小節単位で図示しましたが、丁度中央に在るモードはドリアンです。つまり、ドリアンという対称形なので、その音形は上行・下行何れも同様の音程幅となります。これら7小節は左→右方向が五度圏の五度累積方面となり、これを「ポジティヴ」と呼ぶことにします。一方逆方向の右→左方向は五度圏の四度累積方面となるのでこれを「ネガティヴ」と呼ぶことにします。

つまり、ドリアンを中心としてポジティヴ及びネガティヴ方面の両方に進めた所でエオリアンとミクソリディアンはこうして対峙し合う鏡像関係となっているのでありまして、和声的に静的であり且つ旋法的な状況は、ノン・ダイアトニックな音を脈絡とする平行の脈絡を求める動きが現われますが、エオリアンとミクソリディアンのそれぞれが「併存」し合う状況というのは、奇しくも長・短旋法的芳香の両性具有的側面を持ち、エオリアンとミクソリディアンが併存し合っている状況というのは言い換えれば、長二度で隔たった調域同士の併存とも云えるのであります。こうした両性具有化は結果的に長二度違いの調域を併存させるのであり、夫々の調域から生じているダイアトニック・コードが長二度平行という脈を作る事にも等しい状況下にあるという事をも見据えるのであります。

つまり、ex.3のようにドリアンという夫々が鏡像を生まない旋法が併存し合っているという状況でも、Fドリアンは見方を変えればCエオリアンなのだから、Cエオリアンに投影法を適用してCミクソリディアンの音脈を得れば、更に多様な音を生み、同様にA♭ドリアンもE♭エオリアンとして見るならば、投影法を適用してE♭ミクソリディアンを見る事も可能という状況になるため、そうして拡張的に得た「エオリアン+ミクソリディアン」の投影法の体系からは多様な音脈を脈絡として使える状況だという事が判ります。そういう意味でも、ex.4のチャーチ・モードの投影は、あらゆる調域へ移調して見る事が出来るのであります(つづく)。

2014-11-11 08:00