投影法と転がり勾配の使い分け [楽理]

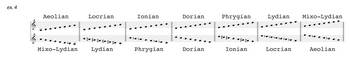

先のex.4の投影法はあくまでもチャーチ・モードのみを取り扱っているもので、他のヘプタトニックに於ても投影法の適用は該当します。そういう意味では普く存在するその他の非チャーチ・モード体系のヘプタトニック組織という物は、その音階の原形と共に七種類のモードと、更には鏡像関係、つまり投影法を同時に知っておかなくてはならないとも思います。そうした非チャーチ・モードのヘプタトニック組織に依る投影法の例もパーシケッティ著『20世紀の和声法』には掲載されているので、御存知無い方は手に取って確認していただければ幸いです。

扨て、私が用意したサンプル「AtchieKotch」の解説はまだ続きます。次はex.1の2小節目の解説となります。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

2小節目1〜2拍に関しては、私が短三度音程に対して(=※半音の2つの連続は左近治が想起する短三度音程からの抜萃であり、Fドリアン組織内の全音階つまりダイアトニック・ノートから数えた短三度音程の意)半音階の順次進行=短二度の連続を繰り返しているのはお判りと思います。これはクロマティックの断片ではあるものの、半音階の断片であろうとそれを「協和的」な物としての断片として捉えるにはどういう根拠を元にすれば良いか!?というのは、チェレプニン音階の出来を根拠にすると良いのです。

チェレプニン音階というのは、基本的な原形は完全五度音程を4度累積させた五音音階の構造を5種並べた上で、そこから生ずる音群に対して短三度と短二度を連続させる均齊という処理を経てチェレプニン音階が生まれます(単に五度音程累積の集約では少々異なる物となります)。

私が「協和的」な部分に拘泥する理由は、短二度の単なる順次的な羅列には「協和的」な脈絡はありません。但し、そうした音の出来を協和的な振る舞いの上で用いた「羅列」として響かせるには、チェレプニンの脈絡を用意しているという単なるそうした安直な使い方ではあります(笑)。しかし、チェレプニンの出来の前提となる「五音音階」の根拠の方に特段の注意を向ける必要があるのです。それが次のex.5が示しているものです。

ex.5はハ調域を図示した物であり、これらは左から右に五度圏の完全5度累積構造という風になっており、この重畳を「ポジティヴ」と名付けております。他方、図の右から左の方向は五度圏の完全4度累積構造となり、この重畳を「ネガティヴ」と名付けております。この名称の嵌当については箕作秋吉の『日本的和声』をヒントにしている物であります。

このようにチャーチ・モードを五度圏内に於て五度/四度累積構造のヘプタトニック(=7音列の音組織)で見ると、所謂「ヨナ抜き音階」として知られる「ヨナ」=『4・7度』というのは、音程累積構造の両端に存在するので、或る意味非常に判り易い物に映る筈です。つまり、ヨナ抜き音階の「ヨナ」が無いという事は、当初のヘプタトニック組織から得られる「半音」を作る音を音組織から省くという事になり、その半音的勾配を失った残りの5音に依って作られる夫々の音程間が、フレーズの情緒を作り上げている組織だという事をあらためて知っておきたいのであります。

ヨナ抜き音階は和の響きという風に称される事がありますがそれは実は単なる誤謬です。ヨナ抜き音階が日本に入って来たのは100〜120年程の歴史でしかありません(2014年現在)。古来の物ではなく西洋伝来というのがヨナ抜き音階の正当な通説であります。演歌というのも実はヨナ抜き音階の物が多く、日本の心を歌い上げている様で実は西洋伝来型の節廻しである事も少なくはないというのが実に音楽の深い側面であるのか、それとも聴き手が浅薄なのか!?非常に感慨深い所ではあります。

扨て、ex.5の音程重畳の丁度中央に位置する音は、この例の場合ハ調域である為「d音」になるのは致し方無い所でありますが、d音を基準とするチャーチ・モード=ドリア旋法が上行にも下行にも対称形であるというのは、こういう所にも対称性が顔を出すのでありますが、チェレプニン音階の断片は、このヨナ抜き音階からさらに「2抜き」の組織が、長三度違いにもう2組ある組織だと思っていただきたいのであります。

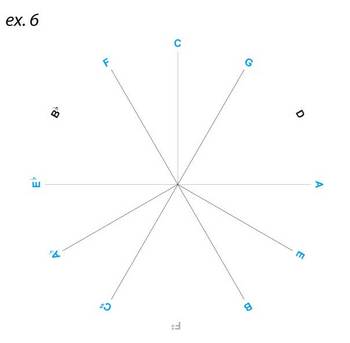

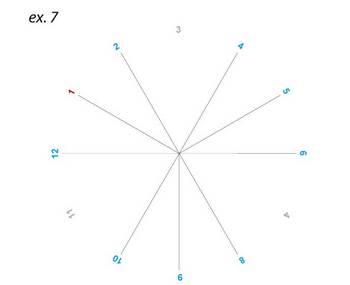

つまりex.6ではC音をスケール・トニックとするチェレプニン・スケールを図示して、それらが五度圏の中でどういう構成音の分布となっているのかが一目で判る様にしている物ですが、こうした対称性は、次のex.7の様に半音階の円環図で表わしても対称性の図形は同様の形状になるのであります。

つまり、3組の「2・4・7抜き」五度音程の断片は、長三度違いで埋め合わせると、ある組で省いていた「ヨナ」の部分を別の組の五度音程の断片の音組織が埋め合い、結果的には「ヘプタトニックから2抜き」が長三度違いで組織されている様になるという訳ですが、省かれた音を必ずしも「2」で見る必要は全くないのであります。但し、チェレプニン音階という組織から判り易い様に、根音に対して=1という数字を充てて、ピッチクラスとして見渡してみると音組織が判り易くなると思うので、数字はピッチクラスを指している物であります。つまり、半音が連続するのは、他の五度累積側からの音由来の集まりという風にして、協和性を利用するという状況であるという事をこうして説明しているのであります。

ヨナ抜き音階のヨナ=4・7度が省略された残りの五度音程累積の5音というのは、ハ長調/イ短調域の音組織から見ればドミナント機能が希釈化されている状況にあると言えます。ですから「ヨナ」が抜けていれば、その音組織の中でハ長調/イ短調での振る舞いの様にして5音の中心音が振る舞う様な音組織として用いれば、少なくともその組織の中ではトニックとサブドミナントが優位となり、I→IV、IV→I的な機能が優位になる訳です。そのIVがヨナ抜きの「ヨ」で省かれている為自ずと「II」の機能が強まり、残された音組織において少なくともハ長調/イ短調の音組織を匂わせる音使いになるのであれば、I→IIという二度進行の度が強くなるという訳であり、爰に旋法的なそれが二度進行の度を強めるという事をあらためて思い知る事になるのです。

とはいえ、ヨナ抜きの「4・7」度が省かれた5音組織は、その5音を同等に共有する他調由来の音組織の可能性もあります。つまり、5音として残された音夫々が「中心音」としての振る舞い如何に依っては必ずしもハ長調/イ短調の音組織として聴こえるばかりではなく、他調の音組織として響かせるには、中心音の取り扱い方で調性感を変更する様にして「核音」を変える様にして響かせる旋法性も勿論生ずるので、旋法的な音組織に於いて必ずしも一方向の調性感だけを固守する見方は払拭する必要性もあるので注意されたい所です。

とはいえ、私のフレージングは半音階の断片というモチーフを三度音程毎に上げて(短三度音程から使う)用いている単純なものですが、チェレプニン音階の断片が長三度違いで対称形を持っている事を振り返れば、短三度で半音階的モチーフを作るという事は、別のチェレプニン由来の音だという事もあらためて判りますが、この半音階の断片を態々チェレプニンの断片とだけ見なくとも本当は構わないのです。

もしかしたらハンガリアン・マイナーというジプシー系の物かもしれない、又はエニグマティック・スケールの断片かもしれないという色んな方法があります。唯、それらの音階をどのように拾って来ようとも、音階の総ての音を使っている訳ではないので、結果的には「テトラコルド」の近似性で推し量りつつ、その近似的な音列から生じる音の差異を楽しむようにして入れ換えつつ、それなら協和的音程の断片であるチェレプニン音階の断片として想起していた方がシステマティックな意味では見渡しとして楽である訳です(安直ではありますが)。また、フレージングの揺さぶりとしては、単なるクロマティックの羅列というよりかは機能的なフレージングとなっているとは思います。

ただ、ひとつ云えるのは、半音階的操作にある程度馴れた者であれば、根拠がどうあれ、半音階の音脈を唄心あるフレージングとして使える様になると思います。唯単に常にスケール・ライクな線しか奏してなければ、音脈はなかなか身に付かないと思いますし、そういう意味ではやはり色んな音楽から学び取る必要はあるかもしれません。まあ、私のフレーズが半音階の熟達度でどれだけのモノか!?という事をあからさまに示している訳ではありませんし、一朝一夕で半音階の唄心が身に付くモノでもない、という事だけは声高に申しておきたい所ではあります。そういう意味でも、こうして私が書いた事を読んだだけで、思弁的な理解だけで半音階の唄心が身に付くという風に理解される方は、こうした楽理的側面を理解される方には先ず居られないかとは思いますが、念のため釘を刺しておこうと思います。

そうして、今回のサンプルで最も重要な部分が赤色で示した2小節目の3〜4拍目のフレーズなのであります。率直に云えば、この部分のフレージングはバップ的なフレージングなのであります。多くの人は投影法よりも、この「バップ的フレージング」を先ずは知る必要があります。それは、今回のブログで述べて来た様に「転がり勾配」を確認する事なのです。

しかし、「転がり勾配」とは和音の動的進行の事を述べていた筈で、この部分では和音進行は起きておらずFm9のままではないか!?と疑問を呈する人も居られるかもしれません。が、その疑問は直ぐに払拭できると思うので、先ずはバップ・フレーズという事への理解を深めなくてはなりませんが、先ずは今一度音を聴いていただきたいと思います。

通常、バップ・フレーズと称されるそれは、フレージングに和声的な弾みが付いている事を指すのですが、その和声的な弾みというのは、背景に備わる和音とは別の和音をプレイヤーが仮想的に想起して、その別の和音進行的振る舞いを利用して生まれるフレーズがバップ・フレーズなのであります。もっと簡単に云えば、和声進行などない所に、プレイヤー自身が和声進行を想起してフレージングする事なのです。

つまり、和声進行が無かった所に、全く別の解釈の和声進行感を伴う様なフレージングというのは、そのプレイヤーの中では動的な和声進行が起っていて、その振る舞いを元にフレージングが成されて、結果的に着地点として元に巧く戻って来ればよい、というのがバップ・フレーズの持つ「転がり勾配」なのであります。

先の赤色で示した部分は、私が用いるバップ的フレーズなのであります。本来ならFm9→G♭M9というコード進行でのFm9での後半部分では3拍目に対して「E♭m9」、4拍目強勢に「A♭7(#11) omit5」、4拍目弱勢に「D♭7」という風に想起をしております。

すると、2小節目3拍目冒頭のfes音(=F♭音)は、想起している「E♭m9」からも外れているし、元々のFm9からも外れた音ではないか!?と断罪する人も居られるかもしれません。しかしこれは、前段での半音階アプローチを3度ずつ上行させて(短三度→長三度=減四度)として通して来ている流れに加えて、F音への導音的(※厳密に導音ならe音ですが)な振る舞いの前打音でもある訳ですが、重要なのは、更に弾みがついてges音にまで突き抜けている訳です。私の仮想的な想起であればges音は想起している和音である「E♭m9」の3rd音なのでありますが、基に座しているFm9からすれば全然外れた音であるのは明々白々です。然し私の場合は和音として「Fm9」を背景に充ててはいようとも、その和音の基底部分つまり「Fmトライアド」部分しか頓着しておりません。

基本的に、私の想起の中ではその基底和音は某かの総和音の断片としてしか映っていません。仮にFmというマイナー・トライアドの基底和音はそのままに、C音を基本音とするのはFm9にてFドリアンを想起しているのならば、C音上ではCエオリアンが該当する事となります。投影法を用いてCミクソリディアンを想起します。つまりFm9上でCミクソリディアンを想起しつつ(茲でCミクソリディアンが有する本位六度音=a音は自ずとFマイナーからの減四度として扱わない限りは具有させる事は難しい音脈となる)、下方ではFマイナー・トライアドが恰も某かの和音の9・11・13度音の断片として振舞う様にアプローチしている訳です。つまり、下方の想起ではE♭m9を生じさせているので、想起上の和音進行はあらためて次の様になるのです。

Fm9 -> E♭m9 -> A♭7(#11) omit5 -> D♭7 -> G♭M9という風に、「着地点」はG♭ですので、それに対して縁遠い所から四度進行(e♭ -> a♭ -> d♭)を繰り返して動的な「転がり勾配」を付けているフレージングであるのです。

しかし、その和音は私の頭の中で想起しているだけの事で、そのように和音が響く訳でもありません。しかし、出て来たフレージングはそうした転がり勾配によって「香り付け」された音として、しかも動的な和音進行を充てても申し分無い、弾みの付いたフレーズとして創出される訳です。

では、この仮想的なコード想起を実際にリハーモナイズさせてみたらどういう風に聴こえるのかやってみましょうか?それが次のサンプルです。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

先の2小節目3〜4拍目は、このリハーモナイズでは半拍半フレーズを使った「3+3+2」のリズム型で和音を充当しておりますが、扨て、リハーモナイズ的に聴いても別におかしくはない筈です。私が想起していた通りなので、なるほど、四度進行の動的な転がり勾配が付いているのはお判りかと思うのです。扨て、茲からが非常に重要な事なのです。

リハーモナイズさせて想起していた和音を赤裸々に音を出して見せるという事は、背景に生じた和音構成音から香って来る音を拝借してフレーズに使っている事と同義なのですから、私個人からすれば、背景にFm9の音脈とは異なる音のままからノン・ダイアトニックな和音外音を拾って来る方が格好良く決まると思って使っている訳です。というか、バップ・フレーズは背景にある和音の助けを借りて音を出すのではなく、その和音とは別の音脈(聴こえてはいない)を脈絡にして異なる体系の音を生むというのが最大の目的であり発見であったのですから、これは、ジャズを志す者ならば誰もが通る道であるかと思います。単純な初歩的なモード奏法の範疇でしかプレイできない者はこういう語法は身に付いて居ないでしょうが、ジャズの醍醐味とは少なくともバップ・フレーズにまで昇華できる様でなくてはならないと思います。

勿論そんな「転がり勾配」は軈て「聴き慣れた手法」に成り、結果的に陳腐化し、テンポが速くなればコード・チェンジは夥しいものとなり、結果的に和音に助けを借りる音脈を使う事になるため陳腐化してしまったのも事実です。ですからバップ・フレーズは動的な和音進行的香りが付いてしまうので、次の様なコード進行ではあからさまに回避される事もあります。

例えばDマイナーの曲に於てDドリアンを充てて、Dm7→Dm7 (on G)という2コード・パターン進行を奏する場合、最初のDm7ではDドリアンで弾いて、その特性音であるh音が仰々しくあっても別に構わないのですが、Dm7 (on G)でそのh音を仰々しくやると、分数コード的な雰囲気よりも基底和音としてG7という香りの勢力が強まってしまい、結果的には「Dm7→G7(9)」と同等になってしまい、その属九和音は解決先の無いまま延々と2コード・パターンを繰り返す事となってしまい、少なくともDm7 (on G)では動的な進行感を醸してしまう音を回避した方が有利に働く事が少なくありません。ですからDm7 (on G)上に於てそれまでのDドリアンを堅持した特性音をふんだんに使うそれはかなり配慮して、弱勢でほんの少し経過的に現われたりする程度にしないと、和声的には属九として響いてしまうのです。

これで、転がり勾配を欲する時と欲さない時との実際がお判りになったかと思いますが、静的な和音進行の状況に於てソロ楽器がフレージングに背景の和音処理とは別の語法にてツー・ファイヴ的アプローチで細分化するそれがバップ・フレーズの醍醐味であると同時に、和音に依ってはダイナミックなドミナント・モーションよりも、属和音の体が本位十一度というつまりsus4として固着化してしまっている静的な状況が都合が良い時もあるのです。つまり属和音の機能を稀釈化する事を是とする状況もあり、手っ取り早く稀釈化できるのはツー・ファイヴを拏攫したかのような分数コードやsus4やら三度累積の和音を用いないか、または二度の房を付けて行くか(ポリ・コード)、色んな状況が考えられますが、音としては属和音の体を維持はしていても基底和音を阻碍するF△/G△という体で上声部のF△の響きを強くするだけでも基底和音が小火けて来る例もあったりします。こうした語法をきちんと学びたければ濱瀬元彦著の『チャーリー・パーカーの技法』はかなり詳細に語って教えてくれる事は間違いありません。

勿論、濱瀬元彦のそれの前に、チャーリー・パーカーのrelativeに探るバップの手法を述べていた著書はあります。音楽之友社刊エドワード・リー著『ジャズ入門』の150〜151頁でありますが、エドワード・リーの解説のそれと、その何百倍も尨大な論述に依る濱瀬元彦の詳らかな解説のそれと比較すると、前者のそれから濱瀬元彦の様に繙ける方は限りなく少ないでありましょう。そのレア・ケースである一人が濱瀬元彦ではなかったのではないかと痛感する事しきりなのですが、バップ・フレーズによる転がり勾配がどういうものかを実感するだけでも、『チャーリー・パーカーの技法』から学ぶ事は非常に多岐に渡る事でありましょう。

扨て本題に戻して、先のそれ「Dm7→Dm7 (on G)という進行」と全く同じコード進行で、ジェフ・ベックのアルバム『Wired』収録の「Play With Me」のBパターンを聴けば参考になるかと思います。濱瀬元彦も自著『ブルー・ノートと調性』に於て、例えば184および204頁でも意図が伝わると思いますが、ドリアンの特性音である第6音を回避するのは、その特性音を避ける限りドリアンか他の短旋法類か判らないではないか!という声もあるとは思いますが、先にも述べた様に、h音を第6音とした場合、Dm7でそれを仰々しく弾くと、後続和音の和音構成音内に取り込みかねない「示唆」を招くからであるから取り扱いに注意が必要になるのです。勿論、動的勾配を避けたフレージングはドリアンの特性音を以てしても可能ではあるのですが、あからさまに使うと、もはや後続和音が分数である事すら無意味になるのは、その意図がお判りいただける事でありましょう(つづく)。

扨て、私が用意したサンプル「AtchieKotch」の解説はまだ続きます。次はex.1の2小節目の解説となります。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

2小節目1〜2拍に関しては、私が短三度音程に対して(=※半音の2つの連続は左近治が想起する短三度音程からの抜萃であり、Fドリアン組織内の全音階つまりダイアトニック・ノートから数えた短三度音程の意)半音階の順次進行=短二度の連続を繰り返しているのはお判りと思います。これはクロマティックの断片ではあるものの、半音階の断片であろうとそれを「協和的」な物としての断片として捉えるにはどういう根拠を元にすれば良いか!?というのは、チェレプニン音階の出来を根拠にすると良いのです。

チェレプニン音階というのは、基本的な原形は完全五度音程を4度累積させた五音音階の構造を5種並べた上で、そこから生ずる音群に対して短三度と短二度を連続させる均齊という処理を経てチェレプニン音階が生まれます(単に五度音程累積の集約では少々異なる物となります)。

私が「協和的」な部分に拘泥する理由は、短二度の単なる順次的な羅列には「協和的」な脈絡はありません。但し、そうした音の出来を協和的な振る舞いの上で用いた「羅列」として響かせるには、チェレプニンの脈絡を用意しているという単なるそうした安直な使い方ではあります(笑)。しかし、チェレプニンの出来の前提となる「五音音階」の根拠の方に特段の注意を向ける必要があるのです。それが次のex.5が示しているものです。

ex.5はハ調域を図示した物であり、これらは左から右に五度圏の完全5度累積構造という風になっており、この重畳を「ポジティヴ」と名付けております。他方、図の右から左の方向は五度圏の完全4度累積構造となり、この重畳を「ネガティヴ」と名付けております。この名称の嵌当については箕作秋吉の『日本的和声』をヒントにしている物であります。

このようにチャーチ・モードを五度圏内に於て五度/四度累積構造のヘプタトニック(=7音列の音組織)で見ると、所謂「ヨナ抜き音階」として知られる「ヨナ」=『4・7度』というのは、音程累積構造の両端に存在するので、或る意味非常に判り易い物に映る筈です。つまり、ヨナ抜き音階の「ヨナ」が無いという事は、当初のヘプタトニック組織から得られる「半音」を作る音を音組織から省くという事になり、その半音的勾配を失った残りの5音に依って作られる夫々の音程間が、フレーズの情緒を作り上げている組織だという事をあらためて知っておきたいのであります。

ヨナ抜き音階は和の響きという風に称される事がありますがそれは実は単なる誤謬です。ヨナ抜き音階が日本に入って来たのは100〜120年程の歴史でしかありません(2014年現在)。古来の物ではなく西洋伝来というのがヨナ抜き音階の正当な通説であります。演歌というのも実はヨナ抜き音階の物が多く、日本の心を歌い上げている様で実は西洋伝来型の節廻しである事も少なくはないというのが実に音楽の深い側面であるのか、それとも聴き手が浅薄なのか!?非常に感慨深い所ではあります。

扨て、ex.5の音程重畳の丁度中央に位置する音は、この例の場合ハ調域である為「d音」になるのは致し方無い所でありますが、d音を基準とするチャーチ・モード=ドリア旋法が上行にも下行にも対称形であるというのは、こういう所にも対称性が顔を出すのでありますが、チェレプニン音階の断片は、このヨナ抜き音階からさらに「2抜き」の組織が、長三度違いにもう2組ある組織だと思っていただきたいのであります。

つまりex.6ではC音をスケール・トニックとするチェレプニン・スケールを図示して、それらが五度圏の中でどういう構成音の分布となっているのかが一目で判る様にしている物ですが、こうした対称性は、次のex.7の様に半音階の円環図で表わしても対称性の図形は同様の形状になるのであります。

つまり、3組の「2・4・7抜き」五度音程の断片は、長三度違いで埋め合わせると、ある組で省いていた「ヨナ」の部分を別の組の五度音程の断片の音組織が埋め合い、結果的には「ヘプタトニックから2抜き」が長三度違いで組織されている様になるという訳ですが、省かれた音を必ずしも「2」で見る必要は全くないのであります。但し、チェレプニン音階という組織から判り易い様に、根音に対して=1という数字を充てて、ピッチクラスとして見渡してみると音組織が判り易くなると思うので、数字はピッチクラスを指している物であります。つまり、半音が連続するのは、他の五度累積側からの音由来の集まりという風にして、協和性を利用するという状況であるという事をこうして説明しているのであります。

ヨナ抜き音階のヨナ=4・7度が省略された残りの五度音程累積の5音というのは、ハ長調/イ短調域の音組織から見ればドミナント機能が希釈化されている状況にあると言えます。ですから「ヨナ」が抜けていれば、その音組織の中でハ長調/イ短調での振る舞いの様にして5音の中心音が振る舞う様な音組織として用いれば、少なくともその組織の中ではトニックとサブドミナントが優位となり、I→IV、IV→I的な機能が優位になる訳です。そのIVがヨナ抜きの「ヨ」で省かれている為自ずと「II」の機能が強まり、残された音組織において少なくともハ長調/イ短調の音組織を匂わせる音使いになるのであれば、I→IIという二度進行の度が強くなるという訳であり、爰に旋法的なそれが二度進行の度を強めるという事をあらためて思い知る事になるのです。

とはいえ、ヨナ抜きの「4・7」度が省かれた5音組織は、その5音を同等に共有する他調由来の音組織の可能性もあります。つまり、5音として残された音夫々が「中心音」としての振る舞い如何に依っては必ずしもハ長調/イ短調の音組織として聴こえるばかりではなく、他調の音組織として響かせるには、中心音の取り扱い方で調性感を変更する様にして「核音」を変える様にして響かせる旋法性も勿論生ずるので、旋法的な音組織に於いて必ずしも一方向の調性感だけを固守する見方は払拭する必要性もあるので注意されたい所です。

とはいえ、私のフレージングは半音階の断片というモチーフを三度音程毎に上げて(短三度音程から使う)用いている単純なものですが、チェレプニン音階の断片が長三度違いで対称形を持っている事を振り返れば、短三度で半音階的モチーフを作るという事は、別のチェレプニン由来の音だという事もあらためて判りますが、この半音階の断片を態々チェレプニンの断片とだけ見なくとも本当は構わないのです。

もしかしたらハンガリアン・マイナーというジプシー系の物かもしれない、又はエニグマティック・スケールの断片かもしれないという色んな方法があります。唯、それらの音階をどのように拾って来ようとも、音階の総ての音を使っている訳ではないので、結果的には「テトラコルド」の近似性で推し量りつつ、その近似的な音列から生じる音の差異を楽しむようにして入れ換えつつ、それなら協和的音程の断片であるチェレプニン音階の断片として想起していた方がシステマティックな意味では見渡しとして楽である訳です(安直ではありますが)。また、フレージングの揺さぶりとしては、単なるクロマティックの羅列というよりかは機能的なフレージングとなっているとは思います。

ただ、ひとつ云えるのは、半音階的操作にある程度馴れた者であれば、根拠がどうあれ、半音階の音脈を唄心あるフレージングとして使える様になると思います。唯単に常にスケール・ライクな線しか奏してなければ、音脈はなかなか身に付かないと思いますし、そういう意味ではやはり色んな音楽から学び取る必要はあるかもしれません。まあ、私のフレーズが半音階の熟達度でどれだけのモノか!?という事をあからさまに示している訳ではありませんし、一朝一夕で半音階の唄心が身に付くモノでもない、という事だけは声高に申しておきたい所ではあります。そういう意味でも、こうして私が書いた事を読んだだけで、思弁的な理解だけで半音階の唄心が身に付くという風に理解される方は、こうした楽理的側面を理解される方には先ず居られないかとは思いますが、念のため釘を刺しておこうと思います。

そうして、今回のサンプルで最も重要な部分が赤色で示した2小節目の3〜4拍目のフレーズなのであります。率直に云えば、この部分のフレージングはバップ的なフレージングなのであります。多くの人は投影法よりも、この「バップ的フレージング」を先ずは知る必要があります。それは、今回のブログで述べて来た様に「転がり勾配」を確認する事なのです。

しかし、「転がり勾配」とは和音の動的進行の事を述べていた筈で、この部分では和音進行は起きておらずFm9のままではないか!?と疑問を呈する人も居られるかもしれません。が、その疑問は直ぐに払拭できると思うので、先ずはバップ・フレーズという事への理解を深めなくてはなりませんが、先ずは今一度音を聴いていただきたいと思います。

通常、バップ・フレーズと称されるそれは、フレージングに和声的な弾みが付いている事を指すのですが、その和声的な弾みというのは、背景に備わる和音とは別の和音をプレイヤーが仮想的に想起して、その別の和音進行的振る舞いを利用して生まれるフレーズがバップ・フレーズなのであります。もっと簡単に云えば、和声進行などない所に、プレイヤー自身が和声進行を想起してフレージングする事なのです。

つまり、和声進行が無かった所に、全く別の解釈の和声進行感を伴う様なフレージングというのは、そのプレイヤーの中では動的な和声進行が起っていて、その振る舞いを元にフレージングが成されて、結果的に着地点として元に巧く戻って来ればよい、というのがバップ・フレーズの持つ「転がり勾配」なのであります。

先の赤色で示した部分は、私が用いるバップ的フレーズなのであります。本来ならFm9→G♭M9というコード進行でのFm9での後半部分では3拍目に対して「E♭m9」、4拍目強勢に「A♭7(#11) omit5」、4拍目弱勢に「D♭7」という風に想起をしております。

すると、2小節目3拍目冒頭のfes音(=F♭音)は、想起している「E♭m9」からも外れているし、元々のFm9からも外れた音ではないか!?と断罪する人も居られるかもしれません。しかしこれは、前段での半音階アプローチを3度ずつ上行させて(短三度→長三度=減四度)として通して来ている流れに加えて、F音への導音的(※厳密に導音ならe音ですが)な振る舞いの前打音でもある訳ですが、重要なのは、更に弾みがついてges音にまで突き抜けている訳です。私の仮想的な想起であればges音は想起している和音である「E♭m9」の3rd音なのでありますが、基に座しているFm9からすれば全然外れた音であるのは明々白々です。然し私の場合は和音として「Fm9」を背景に充ててはいようとも、その和音の基底部分つまり「Fmトライアド」部分しか頓着しておりません。

基本的に、私の想起の中ではその基底和音は某かの総和音の断片としてしか映っていません。仮にFmというマイナー・トライアドの基底和音はそのままに、C音を基本音とするのはFm9にてFドリアンを想起しているのならば、C音上ではCエオリアンが該当する事となります。投影法を用いてCミクソリディアンを想起します。つまりFm9上でCミクソリディアンを想起しつつ(茲でCミクソリディアンが有する本位六度音=a音は自ずとFマイナーからの減四度として扱わない限りは具有させる事は難しい音脈となる)、下方ではFマイナー・トライアドが恰も某かの和音の9・11・13度音の断片として振舞う様にアプローチしている訳です。つまり、下方の想起ではE♭m9を生じさせているので、想起上の和音進行はあらためて次の様になるのです。

Fm9 -> E♭m9 -> A♭7(#11) omit5 -> D♭7 -> G♭M9という風に、「着地点」はG♭ですので、それに対して縁遠い所から四度進行(e♭ -> a♭ -> d♭)を繰り返して動的な「転がり勾配」を付けているフレージングであるのです。

しかし、その和音は私の頭の中で想起しているだけの事で、そのように和音が響く訳でもありません。しかし、出て来たフレージングはそうした転がり勾配によって「香り付け」された音として、しかも動的な和音進行を充てても申し分無い、弾みの付いたフレーズとして創出される訳です。

では、この仮想的なコード想起を実際にリハーモナイズさせてみたらどういう風に聴こえるのかやってみましょうか?それが次のサンプルです。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

先の2小節目3〜4拍目は、このリハーモナイズでは半拍半フレーズを使った「3+3+2」のリズム型で和音を充当しておりますが、扨て、リハーモナイズ的に聴いても別におかしくはない筈です。私が想起していた通りなので、なるほど、四度進行の動的な転がり勾配が付いているのはお判りかと思うのです。扨て、茲からが非常に重要な事なのです。

リハーモナイズさせて想起していた和音を赤裸々に音を出して見せるという事は、背景に生じた和音構成音から香って来る音を拝借してフレーズに使っている事と同義なのですから、私個人からすれば、背景にFm9の音脈とは異なる音のままからノン・ダイアトニックな和音外音を拾って来る方が格好良く決まると思って使っている訳です。というか、バップ・フレーズは背景にある和音の助けを借りて音を出すのではなく、その和音とは別の音脈(聴こえてはいない)を脈絡にして異なる体系の音を生むというのが最大の目的であり発見であったのですから、これは、ジャズを志す者ならば誰もが通る道であるかと思います。単純な初歩的なモード奏法の範疇でしかプレイできない者はこういう語法は身に付いて居ないでしょうが、ジャズの醍醐味とは少なくともバップ・フレーズにまで昇華できる様でなくてはならないと思います。

勿論そんな「転がり勾配」は軈て「聴き慣れた手法」に成り、結果的に陳腐化し、テンポが速くなればコード・チェンジは夥しいものとなり、結果的に和音に助けを借りる音脈を使う事になるため陳腐化してしまったのも事実です。ですからバップ・フレーズは動的な和音進行的香りが付いてしまうので、次の様なコード進行ではあからさまに回避される事もあります。

例えばDマイナーの曲に於てDドリアンを充てて、Dm7→Dm7 (on G)という2コード・パターン進行を奏する場合、最初のDm7ではDドリアンで弾いて、その特性音であるh音が仰々しくあっても別に構わないのですが、Dm7 (on G)でそのh音を仰々しくやると、分数コード的な雰囲気よりも基底和音としてG7という香りの勢力が強まってしまい、結果的には「Dm7→G7(9)」と同等になってしまい、その属九和音は解決先の無いまま延々と2コード・パターンを繰り返す事となってしまい、少なくともDm7 (on G)では動的な進行感を醸してしまう音を回避した方が有利に働く事が少なくありません。ですからDm7 (on G)上に於てそれまでのDドリアンを堅持した特性音をふんだんに使うそれはかなり配慮して、弱勢でほんの少し経過的に現われたりする程度にしないと、和声的には属九として響いてしまうのです。

これで、転がり勾配を欲する時と欲さない時との実際がお判りになったかと思いますが、静的な和音進行の状況に於てソロ楽器がフレージングに背景の和音処理とは別の語法にてツー・ファイヴ的アプローチで細分化するそれがバップ・フレーズの醍醐味であると同時に、和音に依ってはダイナミックなドミナント・モーションよりも、属和音の体が本位十一度というつまりsus4として固着化してしまっている静的な状況が都合が良い時もあるのです。つまり属和音の機能を稀釈化する事を是とする状況もあり、手っ取り早く稀釈化できるのはツー・ファイヴを拏攫したかのような分数コードやsus4やら三度累積の和音を用いないか、または二度の房を付けて行くか(ポリ・コード)、色んな状況が考えられますが、音としては属和音の体を維持はしていても基底和音を阻碍するF△/G△という体で上声部のF△の響きを強くするだけでも基底和音が小火けて来る例もあったりします。こうした語法をきちんと学びたければ濱瀬元彦著の『チャーリー・パーカーの技法』はかなり詳細に語って教えてくれる事は間違いありません。

勿論、濱瀬元彦のそれの前に、チャーリー・パーカーのrelativeに探るバップの手法を述べていた著書はあります。音楽之友社刊エドワード・リー著『ジャズ入門』の150〜151頁でありますが、エドワード・リーの解説のそれと、その何百倍も尨大な論述に依る濱瀬元彦の詳らかな解説のそれと比較すると、前者のそれから濱瀬元彦の様に繙ける方は限りなく少ないでありましょう。そのレア・ケースである一人が濱瀬元彦ではなかったのではないかと痛感する事しきりなのですが、バップ・フレーズによる転がり勾配がどういうものかを実感するだけでも、『チャーリー・パーカーの技法』から学ぶ事は非常に多岐に渡る事でありましょう。

扨て本題に戻して、先のそれ「Dm7→Dm7 (on G)という進行」と全く同じコード進行で、ジェフ・ベックのアルバム『Wired』収録の「Play With Me」のBパターンを聴けば参考になるかと思います。濱瀬元彦も自著『ブルー・ノートと調性』に於て、例えば184および204頁でも意図が伝わると思いますが、ドリアンの特性音である第6音を回避するのは、その特性音を避ける限りドリアンか他の短旋法類か判らないではないか!という声もあるとは思いますが、先にも述べた様に、h音を第6音とした場合、Dm7でそれを仰々しく弾くと、後続和音の和音構成音内に取り込みかねない「示唆」を招くからであるから取り扱いに注意が必要になるのです。勿論、動的勾配を避けたフレージングはドリアンの特性音を以てしても可能ではあるのですが、あからさまに使うと、もはや後続和音が分数である事すら無意味になるのは、その意図がお判りいただける事でありましょう(つづく)。

2014-11-11 08:00