レコードからCDの変遷の蔭にて [楽理]

扨て、レコメン系を現今に於て話題にするのであれば、2013年、殆どのリスナーの音楽の聴き方はCDが主体、もっと若い世代であれば配信物が最初に遭遇する録音メディアであるかもしれないという時代で、ヘンリー・カウというバンドを取扱うのであるのですが、何故そこまで回りくどい語り方をするのか!?という処も兼ねて、楽音の均斉化となる部分も語って行こうと思うばかり。蝋管ユーザーも見捨てんな!との怒号も聴こえてくるのは天界の方からでありましょうか!?(笑)。

彼等の1stアルバム「Leg End」は伝説を意味する「Legend」と足先の「Leg End」のダブル・ミーニングであるというのは、ReR国内盤の坂本理氏の解説にも語られておりますし、同氏のライナー解説に依るアナログ時代と、CD化に伴うESD版「Leg End」とReR版「Leg End」は音が異なるという物である事を知っておかなくてはならないモノです。

ロック界ではジミー・ペイジの著作管理の徹底ぶりは能く知られた處でもありますが、原盤権というものは大抵はレコード会社が保有している為、その後の取扱い方でトラブルが生じる事もあり、亦そうした問題をあからさまにアピールする形でファンの間に広く「周知」させて、それを逆手に取ってセールス面でより利益を得ようとする企てもアーティストに依っては色んな手段を講じていたりするものですし、ブートレグに対して怒りの声明をアナウンスしておきつつも実はブート市場横流しはアーティスト達に近しい所から由来する音源の発掘ではないか!?とも勘繰られたりと、まあ、プログレ界隈という處のこうした「問題」というのは色々キナ臭い物がつきまとう物で、ヘンリー・カウの1stアルバムである「Leg End」のCD化というのも、先述のESD版は勿論、ReR版とて新パートのトラックを追加(新録)としているので、レコード時代の世界観に近しいと雖も《いえども》、レコードと全く同様の音源ではないというのも興味深い事実であったりしますが、新参のファンが手を取るに当って註力したい部分は、作品の良さをそのまま判断する處に初めて価値が伴うモノなので、音源の差異をやいのやいのと言うのはフェアではありません。

これを言えるのは旧来の音源の差異を知る者が比較推論出来るモノなので、その差異を私が語る事はしません。原盤やらに端を発するアーティストで他にピンと来るのは、エニドの「In the Region of the Summer Stars」が好例でありましょう。これはCD化に際して原盤を使えず、84~87年に亘って新録したという。勿論今ではオリジナル音源もリリースされてはいるのですが、私自身はエニドを手に入れたのが新録が最初だったのもあって、味わい深さに関しては新録の方に個人的な思い入れを感じていたりする物でもあります。

これを言えるのは旧来の音源の差異を知る者が比較推論出来るモノなので、その差異を私が語る事はしません。原盤やらに端を発するアーティストで他にピンと来るのは、エニドの「In the Region of the Summer Stars」が好例でありましょう。これはCD化に際して原盤を使えず、84~87年に亘って新録したという。勿論今ではオリジナル音源もリリースされてはいるのですが、私自身はエニドを手に入れたのが新録が最初だったのもあって、味わい深さに関しては新録の方に個人的な思い入れを感じていたりする物でもあります。

エニドというバンドはレコメン系とは無関係ではありますが、原盤に伴うアレコレという問題で話題になるとなるとどうしても引き合いに出したいプログレ・バンドでもあるのでこうして取り上げているのであります。

扨て、話を戻してヘンリー・カウの1stというのは、チェンバー・ロック系で素朴な、それこそ今云われるカンタベリー系サウンドを思わせるホジキンソン作「Amygdala(扁桃核)」、特殊奏法を施した現代音楽系の「Teenbeat Introduction」やら多岐に亘る音の鏤め方に如何にもヘンリー・カウらしい處がありますが、ツイッターの方でも散々テーマとして引き合いに出していた「諧謔性」については、「Leg End」で見られる諧謔性というのは1曲目の「Nirvana for Mice(ねずみの涅槃)」位のモノで、その諧謔性というのも、他のアーティストがヘンリー・カウのこの音世界や、ゴングからインスパイアされた様な音となっていて、特にヘンリー・カウの連中は当てこすりの様に諧謔性を誇張しているのではないのは明白で、その滑稽さを所々に伴わせるのは、律動とパーカッシヴな音の編成の妙にあって、これはクリス・カトラーのセンスに依る物が大きいと思われます。

こうした世界観を好意的に採り入れている日本のバンドが現在、「る*しろう」というバンドが居りますが、私がこのバンドを知ったのは2~3年程前のテレ朝で毎週放送されている「題名のない音楽会」で山下洋輔と出演していたのを見てから気に入ったモノでして、諧謔性と音楽への造詣の深さをまざまざと感じ取れる深い音楽性の音にはグイグイ心を引っ張られたモノです。

諧謔的な音を巧みに使える人達というのは、聴き手とマッチすると心理的にスッと入り込めるとでも云いますか、或る意味では感情泥棒とでも云える位でして、諧謔的な音というのは、そのメリハリ感の妙味があって初めて成立するのでありまして、メリハリというのは、「メリ」がきちんと反映されていないと「ハリ」を受け止められないのと同様でして、単に滑稽な音をまぶしただけだと映画やアニメの音効みたいにもなりかねないのでありまして、その対比が巧く使われているということは、それまでの楽曲の道程という脈絡がしっかり据えていないと構築不可能なモノでもあるので、諧謔性を侮ってはいけないのであります。その諧謔性の真相は、決してそのアンサンブルが聴き手の受け止め方と大きく乖離していない限りは、聴き手がそれ迄経験して来た楽音の投影した姿でもあるので、それを予期せぬ位に手許に持って来られてしまう處が「滑稽」に映るモノなのであるのです。

私がツイッターで呟いたいたのは半沢直樹やドクターズ2や夫婦善哉テレビドラマの俳優の演技の演出やBGM(夫婦善哉)の諧謔性について触れていたのでありますが、仮に諧謔だらけの演出だとしたら、そのドラマは最早ドラマではなく視聴者は「お笑い」として観てしまうと思います。つまり、諧謔が諧謔ではなくお笑いになってしまうのであります。

滑稽さがより際立つには対極と成す側面が無いと発揮できません。音楽というのは自身の人生を反映した物ではないクセして、悲しい音やら喜びのある音やらと目まぐるしく投影できるような處があって、いくら数十分という尺が珍しくもないプログレ曲であっても、人生や日常生活におけるたった数十分の間に号泣したり感動して喜んでいたりしたのでは、本来の日常生活と比較すれば「気でも狂ったのか!?」と勘繰られる位情緒不安定なほどに起伏が激しいのと同様です(笑)。これは實はヒンデミットの自著「作曲家の世界」にてヒンデミットが語っている事に倣った事でもあるのですが、こうした諧謔性というのは我々を「精神異常者」に追い込んだモノではなく、単に楽曲とお付き合いしただけの感情なのではあることなのですが、音楽というのは其処まで感情に入って来れる類のモノだという事があらためてお判りになるかと思いますが、奇しくもハットフィールド&ザ・ノースが凡ゆる日常生活にフィットするような局面をまぶして表現しているが故に、人々の多くは感動するのだと思うのでありますね。

話を戻して今一度ヘンリー・カウに話を戻しますが、「調性」という視点で彼等の曲を耳にすると、断片としては調性感が強く聴く事の出来る箇所はあっても、それは僅かであって調性は全体に於て稀薄な世界である事は明白です。その稀薄感が均斉化の為だとした場合、均斉化が最も「綺麗に」唄心あるフレーズとして出て来る曲が、一番最後の曲「Nine Funerals Of The Citizen King(市民の王の九つの葬式)」なのでありますね。

均斉化というのはミクロ的に観れば、和音と等しい音程で累積していたり、オクターヴを等しい音程で分割するように轉回出来たりと、喩えて云うならば減七の和音、増三和音、完全四度堆積和音、等音程和音、二度和音、鏡像音程和音などを挙げることが出来ます。五度累積和音でも和音を構成する各構成間の音程が「不揃いの五度」で、完全五度や減五度や増五度という種類が、順列として規則性を生ずる並び方だと「不等五度」としても等比和音としても見做される均斉化を見る世界観があります。

そうした均斉化された和音の構成の中でもやはり私が最もアピールしたい体系が、マイナー・メジャー9thコードという類の物であり、これはジェフ・ベックの「Blow By Blow」収録の「ダイヤモンド・ダスト」(後の元ハミングバードのギタリスト、バーニー・ホランド作)や、ピンク・フロイド「Us And Them」やらではとても顕著な和音でありますが、これは和音の5度の音を基準に上下に等しい音程で構築される處での均斉的な形を作っているのでありますが、何故それが魅力なのか!?という處をまず語ってみましょう。

長三和音(=メジャー・トライアド)が何故人間にとって最もシンプルな体系且つ落ち着きのある純朴な世界観なのかと言うと、我々の神経構造に於て長三和音の仕組みを読み取る事が楽な事であり、読み取り経路としても単純で済むからです。言い換えるなら、自然倍音列で言えば第6次倍音までを瞬時に読み取れば倍音内にて長三和音を構成する音を「スキャン」する事が神経構造にとっては楽な行為である為、基音から第6次倍音というとても低次な「経路」を読み取るだけで音の組成を読み取る事ができるので、脳にも楽である為読み取りやすい。これが長三和音の落ち着きの由来なのであります。

一方で短三和音というのは「人為的」に生まれたモノで、それは、長三和音や長音階やらで生ずる情緒に対して人間が当てこすりをするかの様に人為的に誕生させたのが「短和音」なのでありますね。何故なら、短三度の音程に最も近しい倍音が自然倍音列に登場するのは第19次倍音の到来を待たなくてはならず、この倍音に遭遇する迄にオクターヴという峰を4つも縦走して初めて辿り着く倍音は余りに脳の回路から遠過ぎます。この短和音がマッチする旋法というのはエオリアンであり、エオリアンというのはさらに第7音を主音に対して半音の楔を打つかのようにして情緒深くする為に導音とされて変化音となり、和声的長音階(=ハーモニック・マイナー・スケール)や旋律的短音階(=メロディック・マイナー・スケール)にマッチするように変化し、その他の旋法でフリジアンにマッチした使い方もされる様になる譯です。勿論オーセンティックな短調を「嘯く」形でドリアンを用いる事もありますが、短調というのはその性格から第3音《主音から短三度音程》に註力されますが、その次に註力されるのは第7音ではなく第6音の音である事を忘れてはなりません。

この短調での第6音は、主音から数えて短六度音程が正格な姿であり、これを通常「サブメディアント」と呼びます。短調でのサブメディアントは短六度であり、長調でのサブメディアントは長六度なのであります。短調でのサブメディアントが「長六度」へ嘯くとドリアンと等しいモノですが、短調の仕来りに於て本来サブメディアントへ行く(使う)音を半音上げて使うのを「シャープ・サブメディアント」の音を使うということになりまして、これが独得の情緒を生むのであります。余談ですが、長調でサブメディアントの音を半音下がって♭6thの音を使うのは「フラット・サブメディアント」の音という事です。

チャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番変ロ短調第一楽章冒頭の「ソ・ミ♭・レ・ド~♪」というフレーズの2回目の背景の和音はシャープ・サブメディアントなのがお判りでありましょう。調性外の音が一瞬現れることでメリハリを曲の冒頭から生じているのであります。短調の第5音から一気に主音に滑り落ちるという情緒深い旋律に対して、ベッタベタな短調での仕来りの和音をまぶすことなく、2回目の處では態と嘯いているのでありますね。

短調の世界とは此処まで人為的なのでありますが、最も声高に言いたい事は、短調の世界をもっと活用するためには自然発生的な訪れの前に自ら「人為的」に弄る事が最も大切な動機なのであります。そこで先の「マイナー・メジャー9th」という均斉化された音程構造がどれだけ「做為的」なのかを絵画に喩えて表現してみることにしましょうか。

では、例えば絵を描く時を想定して、写実的に「逃げ水」を絵に描こうとしましょうか。「逃げ水」というのは虚像でありますが、目に映えるそれを表現することは可能です。ですから目に見えたままを絵に描くのであります。逃げ水を絵に描くというシーンを音楽に置き換えようとしているのは「下方倍音列」に外なりません。愚かな人達は皮相的に下方倍音列をオカルト扱いする處があるので今一度例に挙げつつ語る事にしましょう。

ヒンデミットの自著「作曲の手引」では、名指しこそしませんがフーゴー・リーマンの下方倍音列(※当時の著書内では「下倍音」と記述)して、下方倍音列で生ずる短調の世界は、実像の世界の音に何等影響を与えているのではないと述べています。勿論、Cメジャー・トライアドを鳴らしてF音とA♭音が付加される様な事は無いと述べているのでありますね。これは至極当然の事でありますが、フーゴー・リーマン側からすれば、その後の音楽的発展の可能性が「逃げ水」として見られる下方倍音列に脈絡を伴う、と述べれば良かったものを、その可能性を実音に付加されてしまう様に論じたものだから、ヒンデミットはヘルムホルツのそれをも材料にきちんとした反駁を繰り広げるのでありますが、下方倍音列が実像に直接倍音として付加されるものではないと述べていることと、端折って語ってしまったリーマンを暗に批判しているだけであり、「下方倍音列はまかりならん!」と迄は批判はしていないのであります。

つまり、逃げ水を写実的に絵を描こうとする行為が、下方倍音列の脈を使う事と全く同じことなのでありますが、理解に乏しい音楽的立ち居振る舞いが脆弱な人間というのは、こうした強い論調を「否定」と受け止めて判断するきらいがあり、応用を伴わない理解になってしまうので、結果的に旧体制の理解に及ぶだけになってしまうのが関の山なのでありますね。ヒンデミットは下方倍音列で生ずる脈を使う事まで断罪など一切しておりません。

ヒンデミットは他の自著「作曲家の世界」でも、暗にアドルノとクシェネクに対する反論と批判をやんわりと述べておりますが、ヒンデミットという人は7音で形成される音社会での調性よりももっと拡大した社会として見渡そうとしているのであって、複調から生じた脈にも結局はひとつの脳が処理している世界観にて処理しようとしているのであり、その作曲観をデフォルトにしてしまう様なトータル・セリーに於て批判的であったという譯でありますね。クシェネクからすれば自身の偏重的な音楽への寵愛ぶりが反映される事を回避する動機があっても良いのではないかという處に十二音技法への可能性を信じてヒンデミットと仲違いするのでありますが、やはり時代をその後重ねてトータル・セリーが衰退するのを見ると、ヒンデミット的な調性を拡大するようにひとつの視点で見渡す(便宜的には複調が発生してはいても)世界観として見渡す事が正論であると指示を得ているのが現在ではないかと思います。

勿論、微分音も考慮に入れた上で、第6次倍音のすぐ次にやって来る第7次倍音は、「7」という整数比で他のシンプルな整数とどのような比率として音程差を生ずる事で新たな世界観を形成できるのか!?という取り組みや、その他色々な方向で微分音も開拓されていって音響的色彩を我々がもっと深く知る時に脳内で生ずるイメージが今後どのように心理的な変化や解釈の変化があるのかは結論を待ちたい處でありますが、現実として、そうした「脈」を使っている実際が既にあるという事を理解してもらいたい譯です。

つまり、少々高次な音楽表現をしようとすると、均斉化を生じた音体系を使うことに寄り添うことになり、音楽を作る事が絵を描く事に置き換えれば、旧来の世界観に捉われる事なく逃げ水を写実的に描こうとする行為は、下方倍音列を脈に使おうとする事と同じ意味を持つ、という事を述べた訳なのです。

但し、ヒンデミットの自著を読んでも私の言葉の様には述べておりませんから、むずかしくこねくり回した言葉に引きずられて解釈が伴わない人も多いのも事実かもしれませんが、私がこれまでブログに語っている事は、こうした「脈」から生じた世界観を単に述べている事なので、私が自身の拙い経験から当てずっぽうに吹聴しているデタラメではないという處はあらためて理解して欲しい處ではあります(笑)。

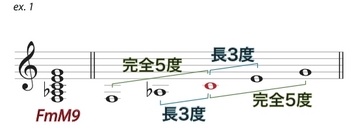

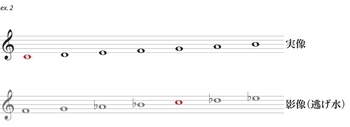

つまり、今回ex1の様に譜例に示した和音の構成音というのは、第5音であるC音を基準として上下に等しい音程間隔で構築される「鏡像形」を生ずる和音であり、上声部で生ずる長三和音をハ長調由来とするならば、その鏡像となる下声部に現れる「影像」はヘ短調由来の音列を求める事と等しくなり、それがex.2の譜例に見られる通りです。

上声部のハ長調からしたら、調性外の短三度であるE♭音を得る為には先述の通り、オクターヴという山を4つも越えて漸く辿り着く「水脈」なのですが、下方倍音列で生ずる世界観ではすぐにE♭音が生じます。このE♭音というのは上声部のハ長調であるA音の鏡像音であります。

ハ長調での第6音であるA音は、決して自然倍音列を根拠に発生した音由来ではありません。短三度を原音程とした場合長六度へと轉回できますが、自然倍音列では短三度と長六度はオクターヴを綺麗に割譲する様には生ずる事がなく生まれるのでありまして、しかも先述の自然倍音列上の短三度に最も近しい第19次倍音よりも更に遠い第27次倍音まで見渡さないと、長六度に最も近しい倍音は現れません。言い換えれば、短三度も、その轉回の音程の長六度も如何に「人為的」な音であるかという事があらためて判ります。故にその做為的な音こそが人間の産み出した情緒である事でもありまして、人為的・做為的という言葉が調性社会と比較すればネガティヴに聞こえてしまうかもしれませんが、これがネガティヴに聴こえるようなら短調使うのやめちまえ!と言いたい處ですな(笑)。つまり、先述のチャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番変ロ短調も、シャープ・サブメディアントはメディアント側鏡像であるのだという風に認識できればいいのです。

勿論、チャイコフスキーは自身の楽曲に下方倍音列を導入したのではなくとも、「そちらの」音の脈に魅力を感じて作り上げている事だけは間違い無いのです。下方倍音列とやらがオカルトだから!?そんな音ウソっぱち!?バカ言ってんじゃねえ!ってハナシなんですよ(笑)。現存する音楽にも音社会はおろか音楽的な素養も総じて脆弱な人間が吹聴する事を有り難がる様に知識を得る様では終いですわ(笑)。誤謬を有り難がるに等しいのであります。そこまでして大多数(馬鹿共の)の理解に肖りたいのであれば、誤謬だらけの掲示板とかに赴けばイイのであります(笑)。他人様のブログに肖るクセして誤謬に屈する。それが馬鹿共や知恵袋の類の様な汚点を生む様になるのです。理解に及ばないような客観的にも難しい音楽の作曲家の名前を論い乍ら、自身の拙い感性をくすぐっては呉れぬ作曲家の名を挙げて冒涜し、それこそ知られた大家の作曲家やらは否定するどころか迎合する。下方倍音列の脈とやらを断罪する愚か者はチャイコフスキーの其れにはどんな耳で聴いているのか、馬鹿も休み休み言えと云いたいですな、ホントに。

そもそも全音階(ダイアトニック)という所(調性社会)から生ずる音列というのは、総じて自然倍音列に根拠を求めて出現しているのではありません。倍音列由来で音階を作るのなら、なぜ第7次倍音のような「音痴」な音よりも遥かに遠い19次や27次が音列に組み込まれているのか!?という事を思えば、音階の凡ての音は倍音列起因ではないという事が自ずとお判りでありましょう。加えて、倍音から生じて出来た「強い脈」という音は、通常は、完全音程という知られた名前から生じているように、その音を軸にして「テトラコルド」を生じさせて与えられて生まれた音なのです。ところが調性社会ではそのテトラコルドですら全音階的テトラコルドという社会しか使っておらず、半音階的テトラコルドや四分音的テトラコルドすら使いこなせていないような始末なのです。或る意味では我々が細かな転調を繰返して半音階凡てを行き亘らせたかのように使いこなすのは、半音階的テトラコルドに対して心の受け止める準備が整った時とも言えるでしょう。

こうした体系は、私が以前シュステーマ・テレイオンというキーワードを出してきちんと説明しておりますので、ヒンデミットやクシェネクやらシェーンベルクやら、そうした体系をも、古代ギリシャの大完全音列やテトラコルド撥生が大きなヒントになる、という處まで理解に及ぶジャズメンは一体どれほど存在するでしょうか!?(笑)。ジャズの現今はこういう處への理解をお座なりにしたから、旧来の体系からぶら下がったまま、新しい音を使いこなせないのですよ。大概の人達が脈を使い果たしてしまったので、旧来のジャズに則っただけの音というのは枯渇した水脈から汚泥を掬い取る様なもので(笑)、それこそプログレ界で言えば、ジェントル・ジャイアントのキング・フラワー・ビスケット・ライヴでのMC「swept up from the gutter~」というクダリに等しいモノかもしれません。

そういう譯で、こういう均斉化された音というのは、だいぶ以前に取り上げたヘンリー・カウの「市民の王の九つの葬式」で見られる、歌詞中の「where we buy and sell」に絡むスキャットがマイナー・メジャー9thの断片が見られるスキャットのフレーズが顕著なのだという事を言いたかったが故の例だったのであります。

そのフレーズに見られる特徴は、メロディック・マイナーを投影するものでして、レコメン系ではなくともエッグの「A Visit To Newport Hospital」でもこうしたメロディック・マイナーの情緒は潜んでおりますし、マイナー・メジャー9thコードとなればフィル・ミラーの得意とする和声観でもあります。レコメン系がその後スラップ・ハッピー等と合流して、ダグマー・クラウゼとの邂逅を果たす時に音楽は更に先鋭化して、その後アート・ベアーズにて素晴らしい音世界が開花するのでありますが、単純にアヴァン・ポップ系としてスラップ・ハッピーやらベルギーのカンタベリー・フォロワーの一つであるアヴァン・ポップ・プログレ・バンドCosやらの音を追い掛けてきた人にとってアート・ベアーズの音世界はさぞかし面喰らったでありましょうし(笑)、アクサク・マブールの1st辺りで許容範囲を超越してしまったかもしれません(笑)。

やたらとビジネス的な要素が強く絡むと往々にして裏付けが稀薄な美辞麗句やらで言葉だけが独り歩きして誇張してしまって、ハリボテ化させてしまうんですね。つまり、美談や誇張が本質を歪曲する、と。どんなに信頼し得る史実であっても、そこには誇張と美談が前提と成って形成されている事など、西洋音楽史に於ても珍しい事でもありません。ですから私はそういう處を根拠無く誇張するのが厭なので、必ず楽理的側面を以てして語るワケです。普通なら一番骨が折れる作業なのかもしれませんけどね。聴こえる音をそのまま言葉にする事は難しくはありません。私の音を採る事が間違えていない限りは(笑)。

まあ、そういう譯で今後はエニドに依る複調の世界観やらアート・ベアーズの複調世界観やらも含めてレコメン系のみならず色々とプログレ系の話題を語って行こうと思います。

彼等の1stアルバム「Leg End」は伝説を意味する「Legend」と足先の「Leg End」のダブル・ミーニングであるというのは、ReR国内盤の坂本理氏の解説にも語られておりますし、同氏のライナー解説に依るアナログ時代と、CD化に伴うESD版「Leg End」とReR版「Leg End」は音が異なるという物である事を知っておかなくてはならないモノです。

ロック界ではジミー・ペイジの著作管理の徹底ぶりは能く知られた處でもありますが、原盤権というものは大抵はレコード会社が保有している為、その後の取扱い方でトラブルが生じる事もあり、亦そうした問題をあからさまにアピールする形でファンの間に広く「周知」させて、それを逆手に取ってセールス面でより利益を得ようとする企てもアーティストに依っては色んな手段を講じていたりするものですし、ブートレグに対して怒りの声明をアナウンスしておきつつも実はブート市場横流しはアーティスト達に近しい所から由来する音源の発掘ではないか!?とも勘繰られたりと、まあ、プログレ界隈という處のこうした「問題」というのは色々キナ臭い物がつきまとう物で、ヘンリー・カウの1stアルバムである「Leg End」のCD化というのも、先述のESD版は勿論、ReR版とて新パートのトラックを追加(新録)としているので、レコード時代の世界観に近しいと雖も《いえども》、レコードと全く同様の音源ではないというのも興味深い事実であったりしますが、新参のファンが手を取るに当って註力したい部分は、作品の良さをそのまま判断する處に初めて価値が伴うモノなので、音源の差異をやいのやいのと言うのはフェアではありません。

エニドというバンドはレコメン系とは無関係ではありますが、原盤に伴うアレコレという問題で話題になるとなるとどうしても引き合いに出したいプログレ・バンドでもあるのでこうして取り上げているのであります。

扨て、話を戻してヘンリー・カウの1stというのは、チェンバー・ロック系で素朴な、それこそ今云われるカンタベリー系サウンドを思わせるホジキンソン作「Amygdala(扁桃核)」、特殊奏法を施した現代音楽系の「Teenbeat Introduction」やら多岐に亘る音の鏤め方に如何にもヘンリー・カウらしい處がありますが、ツイッターの方でも散々テーマとして引き合いに出していた「諧謔性」については、「Leg End」で見られる諧謔性というのは1曲目の「Nirvana for Mice(ねずみの涅槃)」位のモノで、その諧謔性というのも、他のアーティストがヘンリー・カウのこの音世界や、ゴングからインスパイアされた様な音となっていて、特にヘンリー・カウの連中は当てこすりの様に諧謔性を誇張しているのではないのは明白で、その滑稽さを所々に伴わせるのは、律動とパーカッシヴな音の編成の妙にあって、これはクリス・カトラーのセンスに依る物が大きいと思われます。

こうした世界観を好意的に採り入れている日本のバンドが現在、「る*しろう」というバンドが居りますが、私がこのバンドを知ったのは2~3年程前のテレ朝で毎週放送されている「題名のない音楽会」で山下洋輔と出演していたのを見てから気に入ったモノでして、諧謔性と音楽への造詣の深さをまざまざと感じ取れる深い音楽性の音にはグイグイ心を引っ張られたモノです。

諧謔的な音を巧みに使える人達というのは、聴き手とマッチすると心理的にスッと入り込めるとでも云いますか、或る意味では感情泥棒とでも云える位でして、諧謔的な音というのは、そのメリハリ感の妙味があって初めて成立するのでありまして、メリハリというのは、「メリ」がきちんと反映されていないと「ハリ」を受け止められないのと同様でして、単に滑稽な音をまぶしただけだと映画やアニメの音効みたいにもなりかねないのでありまして、その対比が巧く使われているということは、それまでの楽曲の道程という脈絡がしっかり据えていないと構築不可能なモノでもあるので、諧謔性を侮ってはいけないのであります。その諧謔性の真相は、決してそのアンサンブルが聴き手の受け止め方と大きく乖離していない限りは、聴き手がそれ迄経験して来た楽音の投影した姿でもあるので、それを予期せぬ位に手許に持って来られてしまう處が「滑稽」に映るモノなのであるのです。

私がツイッターで呟いたいたのは半沢直樹やドクターズ2や夫婦善哉テレビドラマの俳優の演技の演出やBGM(夫婦善哉)の諧謔性について触れていたのでありますが、仮に諧謔だらけの演出だとしたら、そのドラマは最早ドラマではなく視聴者は「お笑い」として観てしまうと思います。つまり、諧謔が諧謔ではなくお笑いになってしまうのであります。

滑稽さがより際立つには対極と成す側面が無いと発揮できません。音楽というのは自身の人生を反映した物ではないクセして、悲しい音やら喜びのある音やらと目まぐるしく投影できるような處があって、いくら数十分という尺が珍しくもないプログレ曲であっても、人生や日常生活におけるたった数十分の間に号泣したり感動して喜んでいたりしたのでは、本来の日常生活と比較すれば「気でも狂ったのか!?」と勘繰られる位情緒不安定なほどに起伏が激しいのと同様です(笑)。これは實はヒンデミットの自著「作曲家の世界」にてヒンデミットが語っている事に倣った事でもあるのですが、こうした諧謔性というのは我々を「精神異常者」に追い込んだモノではなく、単に楽曲とお付き合いしただけの感情なのではあることなのですが、音楽というのは其処まで感情に入って来れる類のモノだという事があらためてお判りになるかと思いますが、奇しくもハットフィールド&ザ・ノースが凡ゆる日常生活にフィットするような局面をまぶして表現しているが故に、人々の多くは感動するのだと思うのでありますね。

話を戻して今一度ヘンリー・カウに話を戻しますが、「調性」という視点で彼等の曲を耳にすると、断片としては調性感が強く聴く事の出来る箇所はあっても、それは僅かであって調性は全体に於て稀薄な世界である事は明白です。その稀薄感が均斉化の為だとした場合、均斉化が最も「綺麗に」唄心あるフレーズとして出て来る曲が、一番最後の曲「Nine Funerals Of The Citizen King(市民の王の九つの葬式)」なのでありますね。

均斉化というのはミクロ的に観れば、和音と等しい音程で累積していたり、オクターヴを等しい音程で分割するように轉回出来たりと、喩えて云うならば減七の和音、増三和音、完全四度堆積和音、等音程和音、二度和音、鏡像音程和音などを挙げることが出来ます。五度累積和音でも和音を構成する各構成間の音程が「不揃いの五度」で、完全五度や減五度や増五度という種類が、順列として規則性を生ずる並び方だと「不等五度」としても等比和音としても見做される均斉化を見る世界観があります。

そうした均斉化された和音の構成の中でもやはり私が最もアピールしたい体系が、マイナー・メジャー9thコードという類の物であり、これはジェフ・ベックの「Blow By Blow」収録の「ダイヤモンド・ダスト」(後の元ハミングバードのギタリスト、バーニー・ホランド作)や、ピンク・フロイド「Us And Them」やらではとても顕著な和音でありますが、これは和音の5度の音を基準に上下に等しい音程で構築される處での均斉的な形を作っているのでありますが、何故それが魅力なのか!?という處をまず語ってみましょう。

長三和音(=メジャー・トライアド)が何故人間にとって最もシンプルな体系且つ落ち着きのある純朴な世界観なのかと言うと、我々の神経構造に於て長三和音の仕組みを読み取る事が楽な事であり、読み取り経路としても単純で済むからです。言い換えるなら、自然倍音列で言えば第6次倍音までを瞬時に読み取れば倍音内にて長三和音を構成する音を「スキャン」する事が神経構造にとっては楽な行為である為、基音から第6次倍音というとても低次な「経路」を読み取るだけで音の組成を読み取る事ができるので、脳にも楽である為読み取りやすい。これが長三和音の落ち着きの由来なのであります。

一方で短三和音というのは「人為的」に生まれたモノで、それは、長三和音や長音階やらで生ずる情緒に対して人間が当てこすりをするかの様に人為的に誕生させたのが「短和音」なのでありますね。何故なら、短三度の音程に最も近しい倍音が自然倍音列に登場するのは第19次倍音の到来を待たなくてはならず、この倍音に遭遇する迄にオクターヴという峰を4つも縦走して初めて辿り着く倍音は余りに脳の回路から遠過ぎます。この短和音がマッチする旋法というのはエオリアンであり、エオリアンというのはさらに第7音を主音に対して半音の楔を打つかのようにして情緒深くする為に導音とされて変化音となり、和声的長音階(=ハーモニック・マイナー・スケール)や旋律的短音階(=メロディック・マイナー・スケール)にマッチするように変化し、その他の旋法でフリジアンにマッチした使い方もされる様になる譯です。勿論オーセンティックな短調を「嘯く」形でドリアンを用いる事もありますが、短調というのはその性格から第3音《主音から短三度音程》に註力されますが、その次に註力されるのは第7音ではなく第6音の音である事を忘れてはなりません。

この短調での第6音は、主音から数えて短六度音程が正格な姿であり、これを通常「サブメディアント」と呼びます。短調でのサブメディアントは短六度であり、長調でのサブメディアントは長六度なのであります。短調でのサブメディアントが「長六度」へ嘯くとドリアンと等しいモノですが、短調の仕来りに於て本来サブメディアントへ行く(使う)音を半音上げて使うのを「シャープ・サブメディアント」の音を使うということになりまして、これが独得の情緒を生むのであります。余談ですが、長調でサブメディアントの音を半音下がって♭6thの音を使うのは「フラット・サブメディアント」の音という事です。

チャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番変ロ短調第一楽章冒頭の「ソ・ミ♭・レ・ド~♪」というフレーズの2回目の背景の和音はシャープ・サブメディアントなのがお判りでありましょう。調性外の音が一瞬現れることでメリハリを曲の冒頭から生じているのであります。短調の第5音から一気に主音に滑り落ちるという情緒深い旋律に対して、ベッタベタな短調での仕来りの和音をまぶすことなく、2回目の處では態と嘯いているのでありますね。

短調の世界とは此処まで人為的なのでありますが、最も声高に言いたい事は、短調の世界をもっと活用するためには自然発生的な訪れの前に自ら「人為的」に弄る事が最も大切な動機なのであります。そこで先の「マイナー・メジャー9th」という均斉化された音程構造がどれだけ「做為的」なのかを絵画に喩えて表現してみることにしましょうか。

では、例えば絵を描く時を想定して、写実的に「逃げ水」を絵に描こうとしましょうか。「逃げ水」というのは虚像でありますが、目に映えるそれを表現することは可能です。ですから目に見えたままを絵に描くのであります。逃げ水を絵に描くというシーンを音楽に置き換えようとしているのは「下方倍音列」に外なりません。愚かな人達は皮相的に下方倍音列をオカルト扱いする處があるので今一度例に挙げつつ語る事にしましょう。

ヒンデミットの自著「作曲の手引」では、名指しこそしませんがフーゴー・リーマンの下方倍音列(※当時の著書内では「下倍音」と記述)して、下方倍音列で生ずる短調の世界は、実像の世界の音に何等影響を与えているのではないと述べています。勿論、Cメジャー・トライアドを鳴らしてF音とA♭音が付加される様な事は無いと述べているのでありますね。これは至極当然の事でありますが、フーゴー・リーマン側からすれば、その後の音楽的発展の可能性が「逃げ水」として見られる下方倍音列に脈絡を伴う、と述べれば良かったものを、その可能性を実音に付加されてしまう様に論じたものだから、ヒンデミットはヘルムホルツのそれをも材料にきちんとした反駁を繰り広げるのでありますが、下方倍音列が実像に直接倍音として付加されるものではないと述べていることと、端折って語ってしまったリーマンを暗に批判しているだけであり、「下方倍音列はまかりならん!」と迄は批判はしていないのであります。

つまり、逃げ水を写実的に絵を描こうとする行為が、下方倍音列の脈を使う事と全く同じことなのでありますが、理解に乏しい音楽的立ち居振る舞いが脆弱な人間というのは、こうした強い論調を「否定」と受け止めて判断するきらいがあり、応用を伴わない理解になってしまうので、結果的に旧体制の理解に及ぶだけになってしまうのが関の山なのでありますね。ヒンデミットは下方倍音列で生ずる脈を使う事まで断罪など一切しておりません。

ヒンデミットは他の自著「作曲家の世界」でも、暗にアドルノとクシェネクに対する反論と批判をやんわりと述べておりますが、ヒンデミットという人は7音で形成される音社会での調性よりももっと拡大した社会として見渡そうとしているのであって、複調から生じた脈にも結局はひとつの脳が処理している世界観にて処理しようとしているのであり、その作曲観をデフォルトにしてしまう様なトータル・セリーに於て批判的であったという譯でありますね。クシェネクからすれば自身の偏重的な音楽への寵愛ぶりが反映される事を回避する動機があっても良いのではないかという處に十二音技法への可能性を信じてヒンデミットと仲違いするのでありますが、やはり時代をその後重ねてトータル・セリーが衰退するのを見ると、ヒンデミット的な調性を拡大するようにひとつの視点で見渡す(便宜的には複調が発生してはいても)世界観として見渡す事が正論であると指示を得ているのが現在ではないかと思います。

勿論、微分音も考慮に入れた上で、第6次倍音のすぐ次にやって来る第7次倍音は、「7」という整数比で他のシンプルな整数とどのような比率として音程差を生ずる事で新たな世界観を形成できるのか!?という取り組みや、その他色々な方向で微分音も開拓されていって音響的色彩を我々がもっと深く知る時に脳内で生ずるイメージが今後どのように心理的な変化や解釈の変化があるのかは結論を待ちたい處でありますが、現実として、そうした「脈」を使っている実際が既にあるという事を理解してもらいたい譯です。

つまり、少々高次な音楽表現をしようとすると、均斉化を生じた音体系を使うことに寄り添うことになり、音楽を作る事が絵を描く事に置き換えれば、旧来の世界観に捉われる事なく逃げ水を写実的に描こうとする行為は、下方倍音列を脈に使おうとする事と同じ意味を持つ、という事を述べた訳なのです。

但し、ヒンデミットの自著を読んでも私の言葉の様には述べておりませんから、むずかしくこねくり回した言葉に引きずられて解釈が伴わない人も多いのも事実かもしれませんが、私がこれまでブログに語っている事は、こうした「脈」から生じた世界観を単に述べている事なので、私が自身の拙い経験から当てずっぽうに吹聴しているデタラメではないという處はあらためて理解して欲しい處ではあります(笑)。

つまり、今回ex1の様に譜例に示した和音の構成音というのは、第5音であるC音を基準として上下に等しい音程間隔で構築される「鏡像形」を生ずる和音であり、上声部で生ずる長三和音をハ長調由来とするならば、その鏡像となる下声部に現れる「影像」はヘ短調由来の音列を求める事と等しくなり、それがex.2の譜例に見られる通りです。

上声部のハ長調からしたら、調性外の短三度であるE♭音を得る為には先述の通り、オクターヴという山を4つも越えて漸く辿り着く「水脈」なのですが、下方倍音列で生ずる世界観ではすぐにE♭音が生じます。このE♭音というのは上声部のハ長調であるA音の鏡像音であります。

ハ長調での第6音であるA音は、決して自然倍音列を根拠に発生した音由来ではありません。短三度を原音程とした場合長六度へと轉回できますが、自然倍音列では短三度と長六度はオクターヴを綺麗に割譲する様には生ずる事がなく生まれるのでありまして、しかも先述の自然倍音列上の短三度に最も近しい第19次倍音よりも更に遠い第27次倍音まで見渡さないと、長六度に最も近しい倍音は現れません。言い換えれば、短三度も、その轉回の音程の長六度も如何に「人為的」な音であるかという事があらためて判ります。故にその做為的な音こそが人間の産み出した情緒である事でもありまして、人為的・做為的という言葉が調性社会と比較すればネガティヴに聞こえてしまうかもしれませんが、これがネガティヴに聴こえるようなら短調使うのやめちまえ!と言いたい處ですな(笑)。つまり、先述のチャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番変ロ短調も、シャープ・サブメディアントはメディアント側鏡像であるのだという風に認識できればいいのです。

勿論、チャイコフスキーは自身の楽曲に下方倍音列を導入したのではなくとも、「そちらの」音の脈に魅力を感じて作り上げている事だけは間違い無いのです。下方倍音列とやらがオカルトだから!?そんな音ウソっぱち!?バカ言ってんじゃねえ!ってハナシなんですよ(笑)。現存する音楽にも音社会はおろか音楽的な素養も総じて脆弱な人間が吹聴する事を有り難がる様に知識を得る様では終いですわ(笑)。誤謬を有り難がるに等しいのであります。そこまでして大多数(馬鹿共の)の理解に肖りたいのであれば、誤謬だらけの掲示板とかに赴けばイイのであります(笑)。他人様のブログに肖るクセして誤謬に屈する。それが馬鹿共や知恵袋の類の様な汚点を生む様になるのです。理解に及ばないような客観的にも難しい音楽の作曲家の名前を論い乍ら、自身の拙い感性をくすぐっては呉れぬ作曲家の名を挙げて冒涜し、それこそ知られた大家の作曲家やらは否定するどころか迎合する。下方倍音列の脈とやらを断罪する愚か者はチャイコフスキーの其れにはどんな耳で聴いているのか、馬鹿も休み休み言えと云いたいですな、ホントに。

そもそも全音階(ダイアトニック)という所(調性社会)から生ずる音列というのは、総じて自然倍音列に根拠を求めて出現しているのではありません。倍音列由来で音階を作るのなら、なぜ第7次倍音のような「音痴」な音よりも遥かに遠い19次や27次が音列に組み込まれているのか!?という事を思えば、音階の凡ての音は倍音列起因ではないという事が自ずとお判りでありましょう。加えて、倍音から生じて出来た「強い脈」という音は、通常は、完全音程という知られた名前から生じているように、その音を軸にして「テトラコルド」を生じさせて与えられて生まれた音なのです。ところが調性社会ではそのテトラコルドですら全音階的テトラコルドという社会しか使っておらず、半音階的テトラコルドや四分音的テトラコルドすら使いこなせていないような始末なのです。或る意味では我々が細かな転調を繰返して半音階凡てを行き亘らせたかのように使いこなすのは、半音階的テトラコルドに対して心の受け止める準備が整った時とも言えるでしょう。

こうした体系は、私が以前シュステーマ・テレイオンというキーワードを出してきちんと説明しておりますので、ヒンデミットやクシェネクやらシェーンベルクやら、そうした体系をも、古代ギリシャの大完全音列やテトラコルド撥生が大きなヒントになる、という處まで理解に及ぶジャズメンは一体どれほど存在するでしょうか!?(笑)。ジャズの現今はこういう處への理解をお座なりにしたから、旧来の体系からぶら下がったまま、新しい音を使いこなせないのですよ。大概の人達が脈を使い果たしてしまったので、旧来のジャズに則っただけの音というのは枯渇した水脈から汚泥を掬い取る様なもので(笑)、それこそプログレ界で言えば、ジェントル・ジャイアントのキング・フラワー・ビスケット・ライヴでのMC「swept up from the gutter~」というクダリに等しいモノかもしれません。

そういう譯で、こういう均斉化された音というのは、だいぶ以前に取り上げたヘンリー・カウの「市民の王の九つの葬式」で見られる、歌詞中の「where we buy and sell」に絡むスキャットがマイナー・メジャー9thの断片が見られるスキャットのフレーズが顕著なのだという事を言いたかったが故の例だったのであります。

そのフレーズに見られる特徴は、メロディック・マイナーを投影するものでして、レコメン系ではなくともエッグの「A Visit To Newport Hospital」でもこうしたメロディック・マイナーの情緒は潜んでおりますし、マイナー・メジャー9thコードとなればフィル・ミラーの得意とする和声観でもあります。レコメン系がその後スラップ・ハッピー等と合流して、ダグマー・クラウゼとの邂逅を果たす時に音楽は更に先鋭化して、その後アート・ベアーズにて素晴らしい音世界が開花するのでありますが、単純にアヴァン・ポップ系としてスラップ・ハッピーやらベルギーのカンタベリー・フォロワーの一つであるアヴァン・ポップ・プログレ・バンドCosやらの音を追い掛けてきた人にとってアート・ベアーズの音世界はさぞかし面喰らったでありましょうし(笑)、アクサク・マブールの1st辺りで許容範囲を超越してしまったかもしれません(笑)。

やたらとビジネス的な要素が強く絡むと往々にして裏付けが稀薄な美辞麗句やらで言葉だけが独り歩きして誇張してしまって、ハリボテ化させてしまうんですね。つまり、美談や誇張が本質を歪曲する、と。どんなに信頼し得る史実であっても、そこには誇張と美談が前提と成って形成されている事など、西洋音楽史に於ても珍しい事でもありません。ですから私はそういう處を根拠無く誇張するのが厭なので、必ず楽理的側面を以てして語るワケです。普通なら一番骨が折れる作業なのかもしれませんけどね。聴こえる音をそのまま言葉にする事は難しくはありません。私の音を採る事が間違えていない限りは(笑)。

まあ、そういう譯で今後はエニドに依る複調の世界観やらアート・ベアーズの複調世界観やらも含めてレコメン系のみならず色々とプログレ系の話題を語って行こうと思います。

2013-08-28 16:00