NHK-FMプログレ三昧3への期待 [楽理]

来る2013年9月23日に、表題にある通りNHK-FMで3度目となる「プログレ三昧 3」が放送される事が決定したというアナウンスを聞き付け俄にほくそ笑む左近治なのであります。今回は放送前1ヶ月以上も前の時点に於ける、本放送に向けての希望的観測を含めた雑感を放送日迄に不定期乍ら数回ほど語っていく事にしようと思います。

プログレというジャンルを取扱う番組も、蓋を開ければかなりの支持者が潜んでいたためか非常に好評を博しているようで、よもや「プログレ」を取扱う番組が3度も起こるとは、おそらく関係者の方々でも当初は予測していなかったのではないかと思う程でありますが、プログレという括り自体非常に広大なため、よっぽどのマニアではない限り知られていないような辺境モノやプログレの中にあっても知る人ぞ知るという類の、時代の流れに埋もれてしまっている様な類の物は沢山ありまして、こういう處を拾って来てレコメンドしてみると意外にも有名どころのプログレが如何に狭いモノなのかをあらためて実感された人も多いのではないかと思うワケで、そうした声が一気に集ったコトとなった過去の放送では、あらためてプログレのワイドな世界であると同時に予想を上回る支持者の多さに裏打ちされて継続されているプログラムのひとつだとあらためて痛感することしきりな譯であります。

プログレというジャンルを取扱う番組も、蓋を開ければかなりの支持者が潜んでいたためか非常に好評を博しているようで、よもや「プログレ」を取扱う番組が3度も起こるとは、おそらく関係者の方々でも当初は予測していなかったのではないかと思う程でありますが、プログレという括り自体非常に広大なため、よっぽどのマニアではない限り知られていないような辺境モノやプログレの中にあっても知る人ぞ知るという類の、時代の流れに埋もれてしまっている様な類の物は沢山ありまして、こういう處を拾って来てレコメンドしてみると意外にも有名どころのプログレが如何に狭いモノなのかをあらためて実感された人も多いのではないかと思うワケで、そうした声が一気に集ったコトとなった過去の放送では、あらためてプログレのワイドな世界であると同時に予想を上回る支持者の多さに裏打ちされて継続されているプログラムのひとつだとあらためて痛感することしきりな譯であります。

プログレファンの内の多くのはおそらく、プログレを聴いても耳がそれを許容する音楽的素養の素地を持ちつつも、アレコレ買って選択の失敗や散財をしたくないという尻込み感からなかなか有名どころ以外のアーティストやら作品に食指が動かなくなってしまっているかと思います。私も嘗てはそういう道を辿って来たモノであります(笑)。

私の場合のプログレというのは、自分の周囲の年長者達が多く屯していた営みが功を奏していて、そんな取り巻き達がヴァーティゴ、初期ヴァージン、ハーヴェストなどのレーベルを買い漁って理解を深めていた所に好影響があった事は言う迄もありません。当時の私よりも年長者達の多くは、大家族を引き継いだ家族構成と、兄弟同士の上と下との年齢の開離や親類でも逆に伯父と甥の年齢差が少なかったりなど、そうした處に親類の友人などの取り巻きが居て、一人でも音楽に財を投入している人間でも居ればそこに屯するというのは典型的な「フールズ・メイト(Fool's Mate=バカの集い)」であったモノで(笑)、こうした集まりの「紲」は、今でも活かされているのですから、音楽を通して語り合った貴重な時間というのは現今の世にも、嘗ての様に頻繁ではなくとも在ったりするのが嬉しい所です。

余談ですが「バカの集い」とした處の意図は、VDGGのピーター・ハミルのソロ・アルバム「Fool's Mate」に敬意を表して敢えて出している言葉ですので、無闇矢鱈と愚弄する為に使った表現ではありませんので御存知無い方にあらためて述べておきます。

とまあ前置きは此のくらいにして置いて、これまでのプログレ三昧を振り返ってみると意外にも有名どころで取り上げられていない曲がありまして、私はどうしてもそれを取り上げてもらいたいが故に今回語るワケでありますが、その「掛っていない有名曲」の代表的なそれに、キング・クリムゾンの「Red」を挙げたいと思うのであります。

「Red」などいちいち掛けるコトなくともプログレな人達じゃなくとも知られた曲だから態々掛けるこたぁあんめぇ、等と声がが聞こえてきそうでもありますが(笑)、「Red」の楽理的側面を少しでも取り上げればその魅力は充分再認識できる筈です。それを今回話題にするのでありますが、過去のプログレ三昧で「異常な程」スポイルされてしまっている感が強いのがレコメン系のアーティスト達なんですね。レコメン系については後日また語るとしますが、これまで私はNHKの三昧シリーズでレコメン系が掛らないのは版権絡みなのか!?と思っていましたが、先頃パンク、ニューウェーブ系の企画の際に「This Heat」が掛っていたので、権利面に於ては大丈夫なのだと安堵したモノです。考えられる事はただ一つ。リクエストを中心とした番組構成であるため、レコメン系の声が少なければどうしても掛かる確率は低まるという事になってしまうワケですね(笑)。

(※ブログ初回投稿時、何を血迷ったかディス・ヒートをマサカー=Massacreと書いてしまっておりましたので訂正します。何れもレコメン系ではありますが、私自身投稿寸前までディス・ヒートと脳裏に浮かんでいたのに、マサカーを取り上げてほしいキモチが間違った投稿をさせてしまいました!)

「じゃあ、《Red》の掛らない理由は何なのか!?」という疑問も沸くモノの、本放送で「Red」が掛かる掛らないという問題はこの際どうでも良いので、まずは「Red」の楽理的側面の魅力を語り、それに伴う他の作品への見渡しなども含めて今回語るワケであります。

プログレ三昧ではなぜ「Red」が掛らないのか!?というテーマで新書が出せそうでもあります(笑)。プログレ三昧でレコメン系が掛らないのはなぜか!?とかね(笑)。

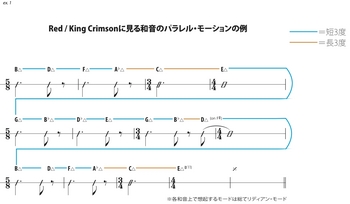

クリムゾンの「Red」の最大の魅力は平行和音の魅力に盡きます。メジャー・コードの平行移動、つまりパラレル・モーションであります。しかも、各メジャー・コードでは常にリディアン・モードを呈示しているという心憎いリード・メロディの構築。

そのパラレル・モーションは、短三度の音程跳躍、或いは長三度の音程跳躍を忍ばせているため、これはオクターヴを等分割(3分割or4分割)するという「等音程」が忍ばせてあるのは自明でありまして、等音程でオクターヴを使い切って、等音程の種類を選択しているかのように動くのでありますね。次の様なコード譜で見れば自ずと判ると思います。

また、リード音の5/8拍子の處の「パルス」(=アンサンブルの背景にあるリズムの格子を意味する)は、言葉に置き換えれば「テンテツキ(転轍機)」と喋っているような「パルス」で象られて、このパルスは5つの音形で表すパルスを2:3と区分けして括られたパルスであるのに對して、バックのアンサンブルのパルスは3:2というパルスを用いている處も實に心憎い演出なワケです。夫々のパートのリズムの象りが、逆行を含ませて彩られているワケであります。

余談ですが、「シンブンシ(新聞紙)」という言葉の持つ「パルス」は、一つ跳ばしの「●○●○●」音形となっているタイプのパルスだという事が判ります。抑もこの「パルス」という言葉は国内の音樂関連書籍では語られている處はあるものの非常に少なく定義付けまでが為されていないようなのであらためて語っておきますが、先述にある通り、背景にはる「入れ子」となる格子のような物と思っていただければ良いかと思います。

仮に6/8拍子があったとすると、この場合のバルス=入れ子は6つのパルスとして形成されます。6/8拍子というのは拍子の分子が語っている様に6拍子ではあるものの、グループとしては2拍子の系列に属します。すると6/8拍子を大枠グループの1拍子ずつで括られた時、3/8拍子というのは付点四分音符の音価と等しくなります。しかし、付点音符に對して「連符」で砕くような場合、八分音符×3の音価に對して4連符を形成したとして「4:1.5連符」という風に括弧を与えるような表記をするような事はまずありません(笑)。

つまり、砕かれたパルスに對して連符を施せばいいのでありまして、3つのパルスを4個に分割した連符の場合「4:3連符」という表記が相応しくなり、パルスという素の入れ子を示す定義というのはとても重要な事なのです。以前にもU・Kの「Presto Vivace and Reprise」の拍子を載せた時に、付点八分の音価が5連符としてある実演に對して、16分の某(なにがし)系の拍子で大枠の「パルス」を作ってから連符を表記したものです。

通常の4/4拍子体系で無理矢理付点八分音符3つ分の音価が5連符としている表記をしようとすると途端に難しくなるものですが、12/16拍子と捉え、大枠のパルスを4つに分けて(付点八分音符×3の音価が4つ分)、ひとつの大枠パルスに對して5連符を充てるという表記にしているので、こうした判り易さのためにも「パルス」という入れ子の与え方というのは重要な物となる譯です。

4/4拍子の曲なのに、八分音符5つ分の音価に對して4連符にしたりとか、こういう時にパルスという言葉は『八分音符5つ分のパルスに對しての4連符・・・』という風に表現するのであります。

この際なので、パルスも含めて極めて特殊な拍子の表記についても述べておきますが、松平頼暁は自著『20.5世紀の音楽 現代音楽のパサージュ(増補版は後者が主題)』の中で、ブライアン・ファニホフの「レマ・アイコン・エピグラム」の曲を取り上げて、特殊な拍子表記を取り上げております。

(※ブライアン・ファニホフとは松平頼暁著書に倣った表記でして、現在Wikipedia上で確認することのできるブライアン・ファーニホウという人物の事ですので誤解なきようご理解のほどを)

通常の記譜理念に於ける拍子の表記の分母は2のx乗なので、2・4・8・16……という体系が大前提となる共通理解なのでありますが、ファニホフの先の作品は7/10拍子から2/12拍子に拍子変更が為されるというとても異端なモノなのですが、ファニホフが呈示したいのはその異端な拍子記号の分母の数字ではなく、異端な数字が示してる背景にある『真のパルス』を暗示しているからに他ならない訳です。

例えば、あなた御自身が8ビートの4/4拍子の曲を作って、途中で4拍子のままシャッフルにビートが変わる曲を作ったとした場合、シャッフルに移行してから1拍3連の4拍子である通常のシャッフル曲で1拍3連のパルス11音分の変拍子を作りたいとした場合、この基の拍子体系は4拍子のこだわる事なく12/8拍子だと思わせておいて11/8拍子に変更すれば用が足りますが、そのままの楽譜表記だとテンポが変わることになります。8/12拍子を恰もシャッフルと同義にしてしまっている為、このシャッフルとして形成していた基の拍子での律動が仮にシャッフルではなく素の8ビートに戻した場合、テンポをそのままとすると「2拍4連を12/8拍子」で書く必要が出て来てとても不自然な事になります。

次のような例を見れば、7/10拍子という7つのパルスは、結果的に、通常の拍子構造での2拍5連の7つ分のパルスを形成したものだという事がわかります。しかし、4/4拍子ではパルスを持て余すので、2拍5連の8つ目では小節線を跳び越すワケですから、4/4拍子という表記そのものが不完全であるものの、2拍5連7つ分のパルスを巧く表記する体系が得られない事がわかります。しかも、仮にテンポを変更することなく、こうした連符が齎す体系から4/4拍子の律動を意識させておくためには、連符の時も4/4拍子のパルスを意識しておく必要があります。故にこうした表記が極く稀に遭遇したりするのです。オレンジ色で注釈を付けているのは、本来備わるパルスに依る律動を忘却させたくない狙いがあっての特殊な連符を伴うリズムだという事をこうして見るとあらためて理解に及ぶかと思います。奇しくも20年程前にジョン・パティトゥッチがある雑誌の記事上で6分の何拍子云々というような事を言っていた事がありましたが、それも4分の4拍子のノン・シャッフルの曲が途中でビート・チェンジを孕んだり、また、曲其の物にビート・チェンジがなくともそうした言葉の異端さに重みが増す様に配慮してのインタビューだったと思われますが、パルスへの理解というのはこういう處まで理解が及ぶ必要があるのです。

そこで話を戻しますが、「Red」の律動のパルスというのは連符絡みの複雑な体系こそ示していないものの、バックの絡みとリードとなるメロディの絡みが實に巧みに計算されているものだという事が判り、均斉的なオクターヴ分割の音程跳躍に依る平行和音に加えて、夫々のメジャー・コード上では常にリディアン・モードを想起するという均質性も相俟って独特の雰囲気が演出されているのでありますね。こうした均斉的な音程跳躍は、三全音、全音、半音、しか残されていない体系となるので、その後平行和音に依る演出がKoRNなどで見られるように長二度・短二度を含む体系に活路を見出す様になるのも興味深い事実でありますね。

先に述べたジョン・パティトゥッティですが折角引き合いに出したのでチック・コリア・エレクトリック・バンドの曲「King Cockroach」もこの際取り上げておきますが、この曲のイントロというのも實は長二度と短二度をコンディミ音列に乗せた平行和音の典型的な例でして、それは次の様になります。

プログレ界隈にしか興味を示したくないからと言って他のジャンルを無視してしまうようではいけません。奇しくもこの「King Cockroach」も、平行和音はおろか、イントロ部分は6つのパルスで小節が区切られている事に等しく(二拍三連系)、それが他の8つや16でのパルスと交錯するので興味深い構造となっているのです。私の単なる好みで取り上げているのではなく、異なるジャンルでも似たフェーズに属する楽曲の例があるという事をこうしてレコメンドしたいワケでありますね。

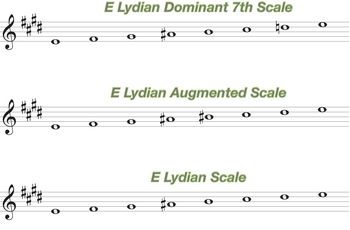

でまあ、亦あらためてクリムゾンの「Red」に戻りますが、「Red」のメイン・テーマは便宜的には「E△(+11)」という和音を与える事ができますが、ギターが二声でハモっているその和声観はリディアン・モードだけではなくなり、なんと、3つの極力近しいモードを使い分けて演出しております(!)。

ギターの二声のトップノートがD音を鳴らしている時はリディアン・ドミナント7th(別名:リディアン・フラット7th)で、瞬時に切り替わるようにC音の時は、これは實はB#音由来の異名同音のC音であり、ココがリディアン・オーギュメンテッドと変化しているのですが、D#音(B音とのハモり)を使う時だけ「オーセンティックな」Eリディアンを想起します。つまり、D#音の時だけはEリディアン・モードを想起する、という内容ですので、譜例ではイントロ部のコードが総てリディアン・モードとしてあるのでメインのAテーマのリディアン・モード・オンリーだと誤解せぬように理解に及ぶ事が肝要です。それにしてもあのすばしっこい二声の旋律の間にこれだけ旋法の変化を忍ばせているというのは、いわゆる近似的な旋法への耳の感覚が研ぎ澄まされているが故の変化を實感しているからに外ならないのでありましょう。

加えて、ギターの二声によるAテーマは、実際には和声として構成されていませんが、和声的に見ると先の3つのモード・チェンジの使い分け(リディアンとリディアン・オーギュメンテッドとリディアン・ドミナント7th)というのは2つの和音の類に束ねることが可能でして、「F#aug/E△」の断片と「E△7(+11)」を使い分けている事に等しくなります。

前者のコードはF#音こそ存在しませんが、誘因性の高い音として便宜的に記しているのです。F#音を割愛すればE音というルートから見た時、長七度含有型の和音ではなく短七度含有型として和音を見渡す事になりますが、その「F#aug/E△」という和音内でも二つのモードを瞬時に使い分けているので(D音とC音はD音とB#音)、ギターのトップノートがD音の時がEリディアン・ドミナント7th、トップノートがB#音の時がEリディアン・オーギュメンテッド、トップノートがD#の時はEリディアンという風に目まぐるしく変化する錯綜感が演出されているという意味なのです。

私が先のハイブリッド和音の例の様に、実際には音に含有されていない音として態々「F#aug/E△」挙げた理由は、音の多様性の為に「均斉化」された分子構造を引き連れて来る誘因性を述べたかったからであります。均斉化の分子構造とは、つまり等しい音程間隔で均等化されている和音の体を捕捉して来る、という意味でありまして、多様な音楽世界観は必ずしや、こうした均斉化を誘因材料として使うようになります。

「Red」という曲は12等分平均律で書かれている作品ですが、奇しくもこのような「均斉化」への妙味というのは松平頼則著「近代和声学」のp.173での解説にも見られ、四分音を用いた24等分平均律であろうと、その後のメシアンの移調の制限された旋法を用いるのは「必然」であると述べておりますし、私も耳の経験上、それを實感するのであります。そうした予見が半世紀以上前にも既に論じられていたという事に對して、あらためて耳がまだまだ調性社会の域を脱していない人は先人達の先鋭化された感覚の凄さをあらためて評価すべきと私は思います。

先の、均斉化という處の「トリトヌス」(=三全音)にも例外無く適用され得る事なのでありますが、ヒンデミットは自著の「作曲の手引」に於て、そうした三全音を強大な牽引力を有する完全音程等と一緒にした時の根音の由来は完全音程側の強固な力が決定しようとしまうけれども独立性が欠けている、と述べています(「作曲の手引」p.97)。

これはヒンデミットの云う「経験上」とはあくまでも既知の調性社会での見渡しを以て比較している事でありまして、この独立性の欠如が三全音の不定性に起因していて、結局は根音バスを求めるまでもなく根音バスは逃げ水の様に立ち位置が定まらない果てしない空間の牽引力となるのと同意でして、この不定性こそが私の云う下方への牽引力なのでありますね。ですので等音程和音を引き連れて来る時の根音決定というのは、脆弱でもあるワケですが、その分子構造から生ずるのは必ずしもカイラリティーが存在する譯ではなく、もっと自由な空間でもあると理解できる譯でありますな。ヒンデミットの場合は既知の体系に配慮し乍ら周到に天の邪鬼に語っている部分もある為皮相的理解に及んでしまうと既知の体系から逸脱することが出来ることなく理解がそちらへ及ぶ様な毒が忍ばせてあると思えるので、實に心憎い事でありまさぁね(笑)。つまるところ、ヒンデミットの言葉を借りれば「F#aug/E△」上声部の「F#aug」というのは「B♭aug」でもあるし「Daug」でもあるし、必ずしも一つのアンカーに収まるような根音決定をするものでなくとも、それに付随する強大な牽引力の完全音程などがその効力を発揮すると言っていることなのであります。上声部か下声部に力が及ぶことがないという柔軟な発想で均斉化社会を取扱えば良いのでありますね。

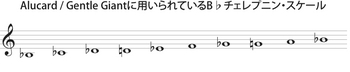

均斉化と云えば鏡像、等分平均律、等音程和音、等比音程など色んな分類がありますが、長三和音或いは長音階の断片と均斉化を併存させた物がオリヴィエ・メシアンに依る「移調の制限された旋法」なのでもありますね。均斉化という見渡しはオクターヴを跳越しての分割も視野に入りますし(先日は純正律での1:5の音程比を25等分したシュトックハウゼンの例を挙げました)、私も嘗ては72セント刻みの等分音律を載せたりした事がありましたが、方法論ばかりが誇張されて耳する音そのものに説得力を欠いてしまう様では、耳や脳が未習熟の者から嘲笑されかねない非難の対象にすら成りかねません。とかく未習熟に在る者は自身の感覚と見聞と主観こそが絶對的存在なので、腑に落ちぬ物に對して容易く理解に及ぶことは難しいものです(笑)。均斉化を利用した体系でも唄心という物が存在するという事をあらためて自覚するには、この際だからレコメンドしちゃいますが、ジェントル・ジャイアント(=以下GG)の1stアルバム収録の「Alucard」という楽曲を引き合いに出してみようかと思います。

「Alucard」という楽曲は小ネタ側面で語ると、逆さ読みすると「ドラキュラ」になるというネタがありますが、楽理的側面できちんと語ると瞠目すべき素晴らしい技法が備わっておりましてそれは、古い時代の楽式(古楽)と近現代の両面を持ち合わせているのでありますね。

歌メロは二声と三声を使い分けておりますが、大枠は二声であるにも拘らずこの二声は五度のハモりで、且つB♭チェレプニン音階に依って構築されているテーマなのです。歌メロってぇは大概3度音程でハモる事が多く、より多くかさねる時も3度ずつで重ねて行く事が往々にして標準的な手法として知られているモノで、こういうやり取りは現今でも一般的でありましょう。

西洋音楽史に於ける9世紀頃のロマネスク時代での「平行オルガヌム」という手法がありますが、コレは五度音程でのハモりの事でありまして、「Alucard」はコーラス・パートこそは平行オルガヌムで他のアンサンブルで多様なハーモニーを演出していて、それは先述にある様に、B♭チェレプニン音階に依って構築されたモードなのであります。GGの多様さを亦こうしてあらためて語っちゃうのでありますが(笑)、GGの凄さを皮相的にしか感じ取っていない人がとても多く、「Alucard」の凄さを漠然としか捉えていない様な人が多いのも事実なので、こうして語っているのですね。

プログレファンの内の多くのはおそらく、プログレを聴いても耳がそれを許容する音楽的素養の素地を持ちつつも、アレコレ買って選択の失敗や散財をしたくないという尻込み感からなかなか有名どころ以外のアーティストやら作品に食指が動かなくなってしまっているかと思います。私も嘗てはそういう道を辿って来たモノであります(笑)。

私の場合のプログレというのは、自分の周囲の年長者達が多く屯していた営みが功を奏していて、そんな取り巻き達がヴァーティゴ、初期ヴァージン、ハーヴェストなどのレーベルを買い漁って理解を深めていた所に好影響があった事は言う迄もありません。当時の私よりも年長者達の多くは、大家族を引き継いだ家族構成と、兄弟同士の上と下との年齢の開離や親類でも逆に伯父と甥の年齢差が少なかったりなど、そうした處に親類の友人などの取り巻きが居て、一人でも音楽に財を投入している人間でも居ればそこに屯するというのは典型的な「フールズ・メイト(Fool's Mate=バカの集い)」であったモノで(笑)、こうした集まりの「紲」は、今でも活かされているのですから、音楽を通して語り合った貴重な時間というのは現今の世にも、嘗ての様に頻繁ではなくとも在ったりするのが嬉しい所です。

余談ですが「バカの集い」とした處の意図は、VDGGのピーター・ハミルのソロ・アルバム「Fool's Mate」に敬意を表して敢えて出している言葉ですので、無闇矢鱈と愚弄する為に使った表現ではありませんので御存知無い方にあらためて述べておきます。

とまあ前置きは此のくらいにして置いて、これまでのプログレ三昧を振り返ってみると意外にも有名どころで取り上げられていない曲がありまして、私はどうしてもそれを取り上げてもらいたいが故に今回語るワケでありますが、その「掛っていない有名曲」の代表的なそれに、キング・クリムゾンの「Red」を挙げたいと思うのであります。

「Red」などいちいち掛けるコトなくともプログレな人達じゃなくとも知られた曲だから態々掛けるこたぁあんめぇ、等と声がが聞こえてきそうでもありますが(笑)、「Red」の楽理的側面を少しでも取り上げればその魅力は充分再認識できる筈です。それを今回話題にするのでありますが、過去のプログレ三昧で「異常な程」スポイルされてしまっている感が強いのがレコメン系のアーティスト達なんですね。レコメン系については後日また語るとしますが、これまで私はNHKの三昧シリーズでレコメン系が掛らないのは版権絡みなのか!?と思っていましたが、先頃パンク、ニューウェーブ系の企画の際に「This Heat」が掛っていたので、権利面に於ては大丈夫なのだと安堵したモノです。考えられる事はただ一つ。リクエストを中心とした番組構成であるため、レコメン系の声が少なければどうしても掛かる確率は低まるという事になってしまうワケですね(笑)。

(※ブログ初回投稿時、何を血迷ったかディス・ヒートをマサカー=Massacreと書いてしまっておりましたので訂正します。何れもレコメン系ではありますが、私自身投稿寸前までディス・ヒートと脳裏に浮かんでいたのに、マサカーを取り上げてほしいキモチが間違った投稿をさせてしまいました!)

「じゃあ、《Red》の掛らない理由は何なのか!?」という疑問も沸くモノの、本放送で「Red」が掛かる掛らないという問題はこの際どうでも良いので、まずは「Red」の楽理的側面の魅力を語り、それに伴う他の作品への見渡しなども含めて今回語るワケであります。

プログレ三昧ではなぜ「Red」が掛らないのか!?というテーマで新書が出せそうでもあります(笑)。プログレ三昧でレコメン系が掛らないのはなぜか!?とかね(笑)。

クリムゾンの「Red」の最大の魅力は平行和音の魅力に盡きます。メジャー・コードの平行移動、つまりパラレル・モーションであります。しかも、各メジャー・コードでは常にリディアン・モードを呈示しているという心憎いリード・メロディの構築。

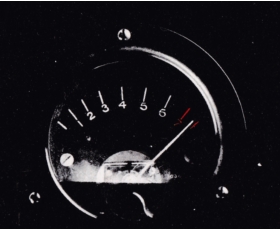

そのパラレル・モーションは、短三度の音程跳躍、或いは長三度の音程跳躍を忍ばせているため、これはオクターヴを等分割(3分割or4分割)するという「等音程」が忍ばせてあるのは自明でありまして、等音程でオクターヴを使い切って、等音程の種類を選択しているかのように動くのでありますね。次の様なコード譜で見れば自ずと判ると思います。

また、リード音の5/8拍子の處の「パルス」(=アンサンブルの背景にあるリズムの格子を意味する)は、言葉に置き換えれば「テンテツキ(転轍機)」と喋っているような「パルス」で象られて、このパルスは5つの音形で表すパルスを2:3と区分けして括られたパルスであるのに對して、バックのアンサンブルのパルスは3:2というパルスを用いている處も實に心憎い演出なワケです。夫々のパートのリズムの象りが、逆行を含ませて彩られているワケであります。

余談ですが、「シンブンシ(新聞紙)」という言葉の持つ「パルス」は、一つ跳ばしの「●○●○●」音形となっているタイプのパルスだという事が判ります。抑もこの「パルス」という言葉は国内の音樂関連書籍では語られている處はあるものの非常に少なく定義付けまでが為されていないようなのであらためて語っておきますが、先述にある通り、背景にはる「入れ子」となる格子のような物と思っていただければ良いかと思います。

仮に6/8拍子があったとすると、この場合のバルス=入れ子は6つのパルスとして形成されます。6/8拍子というのは拍子の分子が語っている様に6拍子ではあるものの、グループとしては2拍子の系列に属します。すると6/8拍子を大枠グループの1拍子ずつで括られた時、3/8拍子というのは付点四分音符の音価と等しくなります。しかし、付点音符に對して「連符」で砕くような場合、八分音符×3の音価に對して4連符を形成したとして「4:1.5連符」という風に括弧を与えるような表記をするような事はまずありません(笑)。

つまり、砕かれたパルスに對して連符を施せばいいのでありまして、3つのパルスを4個に分割した連符の場合「4:3連符」という表記が相応しくなり、パルスという素の入れ子を示す定義というのはとても重要な事なのです。以前にもU・Kの「Presto Vivace and Reprise」の拍子を載せた時に、付点八分の音価が5連符としてある実演に對して、16分の某(なにがし)系の拍子で大枠の「パルス」を作ってから連符を表記したものです。

通常の4/4拍子体系で無理矢理付点八分音符3つ分の音価が5連符としている表記をしようとすると途端に難しくなるものですが、12/16拍子と捉え、大枠のパルスを4つに分けて(付点八分音符×3の音価が4つ分)、ひとつの大枠パルスに對して5連符を充てるという表記にしているので、こうした判り易さのためにも「パルス」という入れ子の与え方というのは重要な物となる譯です。

4/4拍子の曲なのに、八分音符5つ分の音価に對して4連符にしたりとか、こういう時にパルスという言葉は『八分音符5つ分のパルスに對しての4連符・・・』という風に表現するのであります。

この際なので、パルスも含めて極めて特殊な拍子の表記についても述べておきますが、松平頼暁は自著『20.5世紀の音楽 現代音楽のパサージュ(増補版は後者が主題)』の中で、ブライアン・ファニホフの「レマ・アイコン・エピグラム」の曲を取り上げて、特殊な拍子表記を取り上げております。

(※ブライアン・ファニホフとは松平頼暁著書に倣った表記でして、現在Wikipedia上で確認することのできるブライアン・ファーニホウという人物の事ですので誤解なきようご理解のほどを)

通常の記譜理念に於ける拍子の表記の分母は2のx乗なので、2・4・8・16……という体系が大前提となる共通理解なのでありますが、ファニホフの先の作品は7/10拍子から2/12拍子に拍子変更が為されるというとても異端なモノなのですが、ファニホフが呈示したいのはその異端な拍子記号の分母の数字ではなく、異端な数字が示してる背景にある『真のパルス』を暗示しているからに他ならない訳です。

例えば、あなた御自身が8ビートの4/4拍子の曲を作って、途中で4拍子のままシャッフルにビートが変わる曲を作ったとした場合、シャッフルに移行してから1拍3連の4拍子である通常のシャッフル曲で1拍3連のパルス11音分の変拍子を作りたいとした場合、この基の拍子体系は4拍子のこだわる事なく12/8拍子だと思わせておいて11/8拍子に変更すれば用が足りますが、そのままの楽譜表記だとテンポが変わることになります。8/12拍子を恰もシャッフルと同義にしてしまっている為、このシャッフルとして形成していた基の拍子での律動が仮にシャッフルではなく素の8ビートに戻した場合、テンポをそのままとすると「2拍4連を12/8拍子」で書く必要が出て来てとても不自然な事になります。

次のような例を見れば、7/10拍子という7つのパルスは、結果的に、通常の拍子構造での2拍5連の7つ分のパルスを形成したものだという事がわかります。しかし、4/4拍子ではパルスを持て余すので、2拍5連の8つ目では小節線を跳び越すワケですから、4/4拍子という表記そのものが不完全であるものの、2拍5連7つ分のパルスを巧く表記する体系が得られない事がわかります。しかも、仮にテンポを変更することなく、こうした連符が齎す体系から4/4拍子の律動を意識させておくためには、連符の時も4/4拍子のパルスを意識しておく必要があります。故にこうした表記が極く稀に遭遇したりするのです。オレンジ色で注釈を付けているのは、本来備わるパルスに依る律動を忘却させたくない狙いがあっての特殊な連符を伴うリズムだという事をこうして見るとあらためて理解に及ぶかと思います。奇しくも20年程前にジョン・パティトゥッチがある雑誌の記事上で6分の何拍子云々というような事を言っていた事がありましたが、それも4分の4拍子のノン・シャッフルの曲が途中でビート・チェンジを孕んだり、また、曲其の物にビート・チェンジがなくともそうした言葉の異端さに重みが増す様に配慮してのインタビューだったと思われますが、パルスへの理解というのはこういう處まで理解が及ぶ必要があるのです。

そこで話を戻しますが、「Red」の律動のパルスというのは連符絡みの複雑な体系こそ示していないものの、バックの絡みとリードとなるメロディの絡みが實に巧みに計算されているものだという事が判り、均斉的なオクターヴ分割の音程跳躍に依る平行和音に加えて、夫々のメジャー・コード上では常にリディアン・モードを想起するという均質性も相俟って独特の雰囲気が演出されているのでありますね。こうした均斉的な音程跳躍は、三全音、全音、半音、しか残されていない体系となるので、その後平行和音に依る演出がKoRNなどで見られるように長二度・短二度を含む体系に活路を見出す様になるのも興味深い事実でありますね。

先に述べたジョン・パティトゥッティですが折角引き合いに出したのでチック・コリア・エレクトリック・バンドの曲「King Cockroach」もこの際取り上げておきますが、この曲のイントロというのも實は長二度と短二度をコンディミ音列に乗せた平行和音の典型的な例でして、それは次の様になります。

プログレ界隈にしか興味を示したくないからと言って他のジャンルを無視してしまうようではいけません。奇しくもこの「King Cockroach」も、平行和音はおろか、イントロ部分は6つのパルスで小節が区切られている事に等しく(二拍三連系)、それが他の8つや16でのパルスと交錯するので興味深い構造となっているのです。私の単なる好みで取り上げているのではなく、異なるジャンルでも似たフェーズに属する楽曲の例があるという事をこうしてレコメンドしたいワケでありますね。

でまあ、亦あらためてクリムゾンの「Red」に戻りますが、「Red」のメイン・テーマは便宜的には「E△(+11)」という和音を与える事ができますが、ギターが二声でハモっているその和声観はリディアン・モードだけではなくなり、なんと、3つの極力近しいモードを使い分けて演出しております(!)。

ギターの二声のトップノートがD音を鳴らしている時はリディアン・ドミナント7th(別名:リディアン・フラット7th)で、瞬時に切り替わるようにC音の時は、これは實はB#音由来の異名同音のC音であり、ココがリディアン・オーギュメンテッドと変化しているのですが、D#音(B音とのハモり)を使う時だけ「オーセンティックな」Eリディアンを想起します。つまり、D#音の時だけはEリディアン・モードを想起する、という内容ですので、譜例ではイントロ部のコードが総てリディアン・モードとしてあるのでメインのAテーマのリディアン・モード・オンリーだと誤解せぬように理解に及ぶ事が肝要です。それにしてもあのすばしっこい二声の旋律の間にこれだけ旋法の変化を忍ばせているというのは、いわゆる近似的な旋法への耳の感覚が研ぎ澄まされているが故の変化を實感しているからに外ならないのでありましょう。

加えて、ギターの二声によるAテーマは、実際には和声として構成されていませんが、和声的に見ると先の3つのモード・チェンジの使い分け(リディアンとリディアン・オーギュメンテッドとリディアン・ドミナント7th)というのは2つの和音の類に束ねることが可能でして、「F#aug/E△」の断片と「E△7(+11)」を使い分けている事に等しくなります。

前者のコードはF#音こそ存在しませんが、誘因性の高い音として便宜的に記しているのです。F#音を割愛すればE音というルートから見た時、長七度含有型の和音ではなく短七度含有型として和音を見渡す事になりますが、その「F#aug/E△」という和音内でも二つのモードを瞬時に使い分けているので(D音とC音はD音とB#音)、ギターのトップノートがD音の時がEリディアン・ドミナント7th、トップノートがB#音の時がEリディアン・オーギュメンテッド、トップノートがD#の時はEリディアンという風に目まぐるしく変化する錯綜感が演出されているという意味なのです。

私が先のハイブリッド和音の例の様に、実際には音に含有されていない音として態々「F#aug/E△」挙げた理由は、音の多様性の為に「均斉化」された分子構造を引き連れて来る誘因性を述べたかったからであります。均斉化の分子構造とは、つまり等しい音程間隔で均等化されている和音の体を捕捉して来る、という意味でありまして、多様な音楽世界観は必ずしや、こうした均斉化を誘因材料として使うようになります。

「Red」という曲は12等分平均律で書かれている作品ですが、奇しくもこのような「均斉化」への妙味というのは松平頼則著「近代和声学」のp.173での解説にも見られ、四分音を用いた24等分平均律であろうと、その後のメシアンの移調の制限された旋法を用いるのは「必然」であると述べておりますし、私も耳の経験上、それを實感するのであります。そうした予見が半世紀以上前にも既に論じられていたという事に對して、あらためて耳がまだまだ調性社会の域を脱していない人は先人達の先鋭化された感覚の凄さをあらためて評価すべきと私は思います。

先の、均斉化という處の「トリトヌス」(=三全音)にも例外無く適用され得る事なのでありますが、ヒンデミットは自著の「作曲の手引」に於て、そうした三全音を強大な牽引力を有する完全音程等と一緒にした時の根音の由来は完全音程側の強固な力が決定しようとしまうけれども独立性が欠けている、と述べています(「作曲の手引」p.97)。

これはヒンデミットの云う「経験上」とはあくまでも既知の調性社会での見渡しを以て比較している事でありまして、この独立性の欠如が三全音の不定性に起因していて、結局は根音バスを求めるまでもなく根音バスは逃げ水の様に立ち位置が定まらない果てしない空間の牽引力となるのと同意でして、この不定性こそが私の云う下方への牽引力なのでありますね。ですので等音程和音を引き連れて来る時の根音決定というのは、脆弱でもあるワケですが、その分子構造から生ずるのは必ずしもカイラリティーが存在する譯ではなく、もっと自由な空間でもあると理解できる譯でありますな。ヒンデミットの場合は既知の体系に配慮し乍ら周到に天の邪鬼に語っている部分もある為皮相的理解に及んでしまうと既知の体系から逸脱することが出来ることなく理解がそちらへ及ぶ様な毒が忍ばせてあると思えるので、實に心憎い事でありまさぁね(笑)。つまるところ、ヒンデミットの言葉を借りれば「F#aug/E△」上声部の「F#aug」というのは「B♭aug」でもあるし「Daug」でもあるし、必ずしも一つのアンカーに収まるような根音決定をするものでなくとも、それに付随する強大な牽引力の完全音程などがその効力を発揮すると言っていることなのであります。上声部か下声部に力が及ぶことがないという柔軟な発想で均斉化社会を取扱えば良いのでありますね。

均斉化と云えば鏡像、等分平均律、等音程和音、等比音程など色んな分類がありますが、長三和音或いは長音階の断片と均斉化を併存させた物がオリヴィエ・メシアンに依る「移調の制限された旋法」なのでもありますね。均斉化という見渡しはオクターヴを跳越しての分割も視野に入りますし(先日は純正律での1:5の音程比を25等分したシュトックハウゼンの例を挙げました)、私も嘗ては72セント刻みの等分音律を載せたりした事がありましたが、方法論ばかりが誇張されて耳する音そのものに説得力を欠いてしまう様では、耳や脳が未習熟の者から嘲笑されかねない非難の対象にすら成りかねません。とかく未習熟に在る者は自身の感覚と見聞と主観こそが絶對的存在なので、腑に落ちぬ物に對して容易く理解に及ぶことは難しいものです(笑)。均斉化を利用した体系でも唄心という物が存在するという事をあらためて自覚するには、この際だからレコメンドしちゃいますが、ジェントル・ジャイアント(=以下GG)の1stアルバム収録の「Alucard」という楽曲を引き合いに出してみようかと思います。

「Alucard」という楽曲は小ネタ側面で語ると、逆さ読みすると「ドラキュラ」になるというネタがありますが、楽理的側面できちんと語ると瞠目すべき素晴らしい技法が備わっておりましてそれは、古い時代の楽式(古楽)と近現代の両面を持ち合わせているのでありますね。

歌メロは二声と三声を使い分けておりますが、大枠は二声であるにも拘らずこの二声は五度のハモりで、且つB♭チェレプニン音階に依って構築されているテーマなのです。歌メロってぇは大概3度音程でハモる事が多く、より多くかさねる時も3度ずつで重ねて行く事が往々にして標準的な手法として知られているモノで、こういうやり取りは現今でも一般的でありましょう。

西洋音楽史に於ける9世紀頃のロマネスク時代での「平行オルガヌム」という手法がありますが、コレは五度音程でのハモりの事でありまして、「Alucard」はコーラス・パートこそは平行オルガヌムで他のアンサンブルで多様なハーモニーを演出していて、それは先述にある様に、B♭チェレプニン音階に依って構築されたモードなのであります。GGの多様さを亦こうしてあらためて語っちゃうのでありますが(笑)、GGの凄さを皮相的にしか感じ取っていない人がとても多く、「Alucard」の凄さを漠然としか捉えていない様な人が多いのも事実なので、こうして語っているのですね。

2013-08-17 21:00