酒井健治作品「White Out」を聴いて [サウンド解析]

漸くこの話題を語る事が出来て安堵しております。これまでに私のブログ上に於て微分音に関する幾つかの記事を披露したことがありましたが、少なくとも2013年に入り其の手の話題にした背景は、酒井健治という現代音樂作曲家を取り上げたかった事に起因していたのであります。

現代音楽への一瞥

酒井健治という方は私が現在とても注目する現代音楽作曲家のひとりです。SNS上でもいつもご親切に対応していただいていて本来なら敬称を省略するのは心許ないのでありますが、他の方と同様に語る事に。抑も私が酒井健治に注目している理由は、彼の作品が好きであることに他ならないのでありますが、そもそも彼の名を知ったのは、先のコンクールで受賞された時に端を発します。しかし其の時はニュースを「一瞥」した程度の事で、作品を探してみたり、或いは彼の名をネットで検索するような處までは到らずに暫くすると、指揮者である飯森氏(=飯森範親氏)がツイッターでSoundcloudのURLを投稿していた時があり、そのリンクで聴くことが出来たのが「Danse Macabre」という交響曲の作品であったのが正に邂逅と呼べる物だったのです。

当時Soundcloudで聴くことが出来たその作品は長尺で試聴することが可能だったため、とても興味深く堪能できた事を今でも憶えております。そうした處に端を発して、いつかは彼の作品を会場に足を運んでみたいと思いましたが、梅雨時先の六月、オペラシティに出かける予定でしたが、当日は雨も降ってはいたものの行く気はまんまんだったのでありましたが、私のアレルギー性鼻炎の症状が酷く、薬を飲んでも改善しないほどこじらせてしまっていて、これでは会場に赴くことができないという事で断腸の思いで断念。先のプログラムがNHKのEテレで放送される事を心待ちにしていて、漸くこうして作品を耳にすることが出来、自分なりに分析しつつ感想を述べようという企てが今回のブログで語る所なのです。

但し、私の一方的な主観を他者に読んでもらうだけでは私とて本意ではなく、自分の敬愛する人を可能な限りレコメンドしたいという気持からこのようにブログで述べる譯でして、私と酒井さん以外の人が目を通しても首肯できる様な文面と作品の事実を取り上げて語ろうとしているのであります。

私が仮にここで楽理的側面を述べずに主観的な感想を並べるだけならばその程度の感想など他の方からすればどうでもよいことなのかもしれないのでありますが、作品のどういう側面に私が心酔しているのか!?という處を客観的にでもお判りいただける様に書いた次第であります。

普段は辛辣な事も書いている私ですが、好きなアーティストとなれば話は全く別であります。私の場合は、現代音楽というジャンルはおろか、クラシック音楽にすらも縁遠い人に對して、出来る限り良さが伝わるような感じでレコメンドしたいと思っています。ですから、どちらかと言えば、ポピュラー音楽界隈やジャズ方面、他にはプログレッシヴ・ロック好きな人達に對して理解が及ぶ様に仕上げつつ、クラシック畑の人が目を通しても理解に及ぶ様な文章にしようと心掛けたモノであります。

というワケで、あと少しだけ前置きを語らせていただくことにしますが、現代音楽作品の醍醐味というのは、作者自身があらゆる手段を講じて「音の組成」の方法論を熟知しているので(オーケストレーションの管弦楽法などは基本中の基本)、その音の組成を具現化するとなると、既知の方法論では及ばない、楽器の特殊奏法や譜面の読み方やらにも特殊なシーンが多々在るモノです。なぜそこまで「特殊」な面がクローズアップされるのかというと、音をあてずっぽうに記譜しただけだと再現すら覚束無いことになります。つまり、再現性の重要性と、再現の為に必要な音の細部の「パラメータ」という注釈の与え方が、作品に対する「共通理解」として重要な役割を果たすわけで、その「共通理解」は概ね譜面に注釈として細かく、通常の楽譜では見受けられないような記譜や記号はもとより色んな注釈がパラメータとして与えられるのであります。

いちいち楽譜に、まるでルビを振るかの様に注釈を与えていたのでは、読譜の為の譜面ではなくなってしまうので、先に重要なパラメータの一覧を熟読して、其の作品に於ける「前提理解」を必要とするのですが、現代音楽というのはココが醍醐味のひとつであり、楽譜ですら通常の理解だと読むことすら出来ない様なモノも珍しくありません。

ここまで音に対して先鋭化してしまうのを何故クラシック音楽界として付随する方面で行わなければならないのか!?シンセなどの電子楽器を容易く持ち込んでDAWアプリケーション使ってライヴでもやればイイのではないか!?と思う人も居るかもしれませんが、現代音楽およびクラシック音楽の大前提として、電気など用いずとも世界各地で普遍的に存在する楽器と団員(奏者)を用いて、作品を「再現」することが大前提なのであります。もちろん稀少楽器が使われることも電気楽器が用いられることも偶にはありますが、再現するために必要な「音の組成」を熟知している事から始まり、それは原作品に対するリスペクトに他ならない譯です。

音の組成

例えば誰かがDAWの再先鋒ツールのひとつとして広く認知されるNI社(=Native Instruments社)のシンセ・アプリのひとつ「Absynth」を使って曲を作ったが、音の組成は判らずとももし彼等の様なエキスパートが音の組成を分析して改めて作れば、シンセの音なども容易く再現可能に具現化して繰り広げる(電子楽器類は一切用いずに)のが彼等であるのです。

シンセなど用いずとも既知のシンセの類の音など出してしまう、其の音の組成方法を熟知しているというのが大前提と述べる所であります。現代音楽は異常なほどに難しいという先入観があるかもしれませんが、音の具現化という方向で知的好奇心を膨らませるだけでも、其の好奇心が音の牽引力を見付けてくれるでしょうし、特に酒井氏の場合は、唄心と色彩の心を持ち合わせているタイプの人だと私は思っているので、音の旋律的な「横の線」だけでもどこか追い求めやすい唄心を備えてくれていると私は感じています。刺戟的でもあり音響的でもありますが、ケミカルな光を纏った世界観を感じることもありますし、現代音楽というフレコミなど無くして聴いていただきたいと思う譯です。

現今のポピュラー界にしたってアンビエント・ミュージックの類は普く存在します。それを聴くことの出来る素養を備える人ならば躊躇することなく是非酒井健治に耳を傾けてもらいたいと思います。氏に他意はありませんし、非礼のある表現であってはならないと配慮した上で語らせていただきますが、例えば現代音楽作曲家だった人がプログレ方面に足場を見付けてそのままプログレ界隈で知られることになったという人がおります。イギリスのベッドフォードですね。西洋音楽史では近現代で必ず名前を見るベッドフォードとて、逆のポピュラー界隈では知る人ぞ知る的な括りで知られていたりする事実も。

マイク・オールドフィールドを追っていれば必ずしや遭遇するであろうベッドフォードの作品とやらにごく普通に耳を傾けられるロック・ファンであるならば今回取り上げる「White Out」も違和感なく耳にすることが出来るのではないかと思います。惜しむらくはディストーションがふんだんに利いたギターの音などは耳にすることはできませんが、「生楽器使ってなんでこんな音出してんの!?」という不思議な遭遇は曲の初めから終りまで驚きがやまないと思います。アンビエント的にもプログレ的にも聴く事ができるかと思います。

(※私自身がディストーションというエフェクトが利いた音を望んでいるのではなく、ディストーション・サウンドを欲する様なタイプの人に対して「惜しむらくはディストーション・サウンドを耳にすることは出来ないものの・・・」という風に形容している冗談です)

楽音の部分でのきちんとした分析がなければ、言葉のボキャブラリーを巧みに使った表現にしかならず、言葉の量を知っていれば作品を表する価値の重みが増す譯でもないと私は常々痛感しているので、美辞麗句だけをありったけの言葉を竝べて語る様なことは私がする事は決してありません。

器楽的に耳に届く物理的な事実や、楽理的側面は嘘を常に嘘を付かないので私はそれを根拠にしつついつもレコメンドしているのであります。褒め言葉に値しない人を語っていた場合、楽理的事実が赤裸々となるだけで賞讃の声は無くなるのと等しいように、そんな私のスタンスにあって主観である賞讃の声が残る、という事は心の底から賞讃しているが故の言葉だと受け止めていただければ幸いです。

そうした賞讃の言葉は酒井氏本人だけではなく、同じ方角を見つめることが出来たり、同じ認識を有していたりするという事があれば他者でも喜びとシンパシーを共有できるモノでありまして、「私がひとたび、白い物を見て黒と言っている」譯ではないので、其の辺りは誤解も曲解もなく杓子定規に受け止めてもらいたいと思います。事実を伴えば歪曲など却って難しいものです。そこまで懐疑的にならずにお読みいただければ幸いであります。

扨て其処で、今回の記事では微分音を言葉で巧く表すために、変化記号の直後の「+」と「ー」記号は次の様な意味を持ちます。

『F#ー』=F#より50セント低い 『Eー』 =Eより50セント低い 『E♭+』=E♭より50セント高い 『D#+』=D#より50セント高い (※この音の異名同音=『E♭ー』) 『C+』 =Cより50セント高い

加えて、ドイツ音名表記の「b、h」は用いず、英名表記「B♭、B」とする事にします。

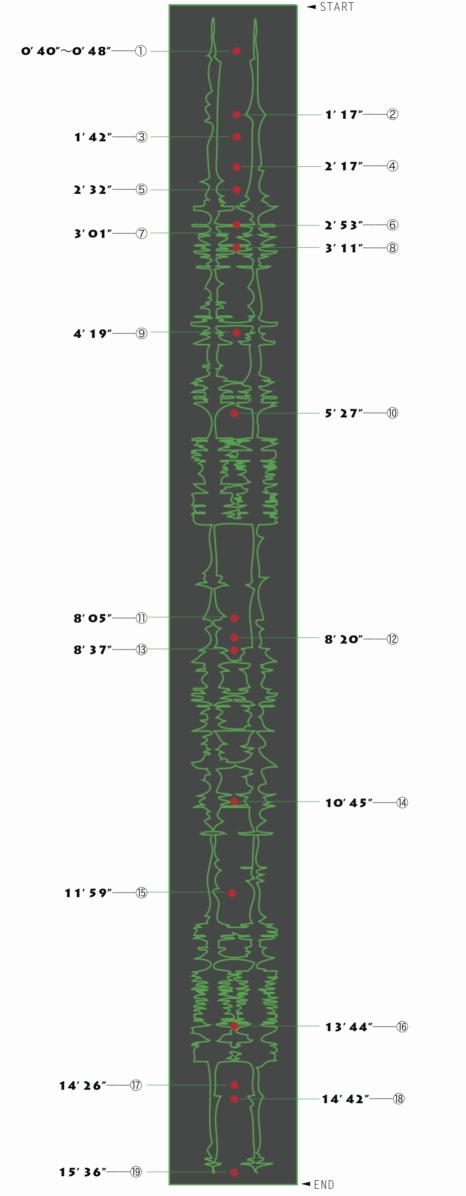

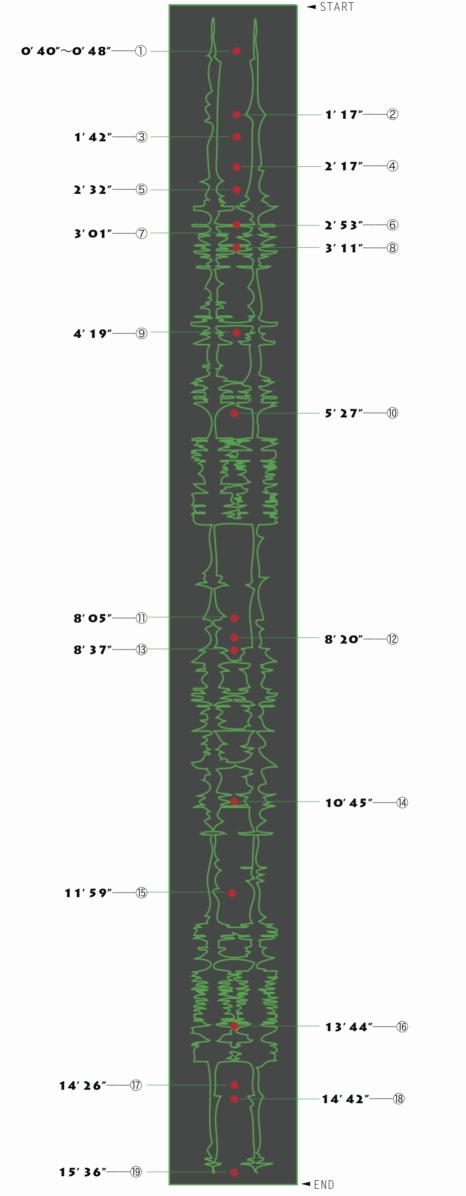

という譯で15分程ある曲を、先のNHKでの放送内で、演奏開始直前の拍手が鳴り止んで最後の咳払いの處をスタート・ポイントとして上から下に時間が進むように見渡すことが出来るように、タイム・テーブル的に並べて図にしてみました(笑)。両脇に並ぶ緑の枠線に依る山々は、そのまま音量レベルの大小を物語っております。因みに武満徹のセレモニアルとかだと、こんなにピークは現れなかったりする静かな曲もあったりもします。音量的なピークが何を示すのか!?という事は追々お判りになるかと思いますので、視覚的に判り易く伝わる様にしたモノでありまして、その課程で幾つか注目したい部分に、マーカーとしての番号を振ってそれらについて時系列的に語っているので、前提の理解としてどうかお付き合い下さいませ。

リング・モジュレーションを髣髴

扨て早速、図でのマーカー1番が示す部分、0:40にてCメジャーを背景にEb+が、楽器は定かではないもののまるで純音がハウリングを起こしているかのような音で入って来て、この音が0:48付近では恰もリング・モジュレーションを掛けたかのような変調がかった様な音に聴こえるのは、C音に對してD♭+(C音より150セント高)の音とE♭+(C音より250セント高+1oct上)が入り、トップのE♭+が長二度下に推移するように動きますが、あくまでもCの長三和音を背景にこれらは彩りを与えられているかのように、まるでシンセのSEかのような音をシンセなど用いずに表現しております。NIサウンドを代表するAbsynth系の音をイメージしてもらえればポピュラー系音楽畑の人でもイメージしやすいでしょうか。

リング・モジュレーションっぽい音と形容した理由は、その和声を轉回すれば、強い過大全音と過大半音(※=孰れも12平均律空間での全音・半音音程よりも広い事を意味する語句の《過大》です)の刺戟的な音として聴かれるもので、シュトックハウゼンの様に実際にリング・モジュレーションを用いた音のそれとは全く異なります。折角の機会なのでリング・モジュレーションを豆知識程度に語っておくと、リング・モジュレーションをスタティック(静的)に用いる場合、これは設定値を「固定」する事を意味します。この固定とは、任意の周波数に對して固定したもので、この装置に入力された信号の周波数は、設定された値から絶対値として差分または加分の周波数となる音を吐き出します。つまり、リング・モジュレーター側を200Hzとした場合、入力に440Hzの信号が入ると、加算と減算を行い、減算を例に挙げれば440ー200=240Hzの音を吐き出す、という事を意味します。必ずしもそうした差分は器楽的な音ではなくなります。

しかし、リング・モジュレーションの「意図しない」刺戟的な音というものを感じ取るような音空間を形容している様な喩えとして私が用いている表現でありまして、おそらくやリング・モジュレーターの使用などは「White Out」に於ては凡て電気などに頼ることのない楽器の演奏に依るものであろうという事は容易に推察が出来るものです。

土産屋の蛇腹ホース!?

其の後、例のお土産屋などで能く見掛ける蛇腹のホースを廻して鳴らす物。これはコレそのものがヘテロフォニー(=非常に僅かなズレを生じる世界観の美学を意味する言葉)でありまして、いわゆる最初の音形はCメジャー・トライアドという長三和音の分散フレーズをc、e、g音を使っていて、これが少し進むとDメジャー・トライアドの分散としてd、f#、aの音に推移するそれは、調域が二度上がるのは勿論ですが、其の後の調域の変化を示唆しているモノでもあるので、此の辺りはあらためて後述することにしましょう。これが図のマーカー2番が示す所で、木管が最低音Dを「基に」入って居てこれは察するにおそらく奇数次倍音に相当する様にハーモニーを形成するために矩形波の「ブザー音」のに感ずる音に仕上げているのもお判りかと思います。

因みに、このアトモスフィア系とも形容できる「ヘテロフォニー」を髣髴とさせてくれる其の音の組成ですが、一本のホースが共鳴的にヒュンヒュンと鳴るので、位相角として音源が僅かにズレる事でこうした音の僅かな揺さぶりが置きているワケですね。携帯電話の着信音が鳴っている最中に腕をグルグル回すと、音が僅かに揺さぶられてエフェクトの類の語句として使われる「コーラス」系としてのピッチ方面に揺さぶりが与えられる「変調」が機械的にではなく自然的に得られるワケです。

然もその蛇腹ホース単体が、いわゆるパット・メセニー・グループの鍵盤奏者ライル・メイズが能く使うシンセサイザーのリード音っぽい音なのでありまして、ライル・メイズのそれはシンセで矩形波を使って少なくとも3つのオシレータを用いて、一つのオシレータを幹として、上下に僅かに1九分音から1十二分音位上下に等しくズラしたかの様なあの音、と云えばポピュラー界隈では想起し易い音でありましょうが、所謂そうした「柔和」な音として表現されるという訳でありますね。勿論そこには、素人が音高など無頓着にブンブン振り廻してピッチの誘発を偶発的に待つそれとは異なり、音高をしっかり統率しながらホースを奏者達が回しているのでありまして、当てずっぽうに蛇腹のホースを使っているという風に想像が及ばない様にご理解の程をお願いしたいと思います。

蛇腹ホースを回して音が鳴るのは、ホースという物体が空気に触れて、其の物体付近に「回折」(=波が物体を回り込もうとする性質)が生じるのであるが故の事でありまして、強風が電線でビュンビュン鳴らすのも、「回折」が発端となっています。

実生活に喩えるならば、例えば掌を閉じて、指同士の僅かな間隙から景色の向こう側をよくよく見てみると像が滲んで見えるかと思います。此の像の滲みは決して目の錯覚ではなく、実際に可視光の波長が狭い場所を通過した事で「回折」が生じたので像を滲ませたのであります。

つまり、このように音が揺さぶられるのは、回すことで音源が僅か乍らにも移動を繰り返している事で距離に変化(=回折)が生じることに加え、音が進もうとすると逆方向にも運動が加わるという局所的なドップラー効果が周期的に僅かに起こっている事で周期的なLFOで行ったり来たりを繰り返しているの同義である事に加え、ホースが共鳴として作用するわけですが、共鳴する為の僅かな遅延が伴う事もあってズレを生じるのであります。回折そのものは単純なパラメータを与えることで、物体の表面積と空気のぶつかる速度で概ね解は中学生レベルの数学でも数式で算出する事は可能ですが、これはあくまで物体がスタティック且つ、他のパラメータも常に一定の条件であれば簡単な数式でありますが、音の揺れをパラメータ化となると少々難しいモノになります。また、こうした音色を見付けて来る探究心と、音の組成(管弦楽法含)を熟知している現代作曲家所以であるとも云えるでありましょう。凡ゆる所に英知が潜んでいるというのが知的好奇心をくすぐって呉れるものでもあります。

マーカー3番が示す所は曲中最も判り易く聴き手に向けて呈示する2声のカノン(=一定の音形の輪唱)が現れ、このフレーズはライトモティーフとして後に現れ其処でも詳述します。ココでは調を示唆する背景ではニ調(=ニ長調)に推移していて、ニ長調の下属音からの下行音形に對して上声部がc音に行き着いた時に追行句の音律は微分音の世界での音律で、この音律は通常の調域よりも50セント異なる音律なのでありますが、その音律をひとまとめに「俯瞰」した場合、ais(A#)より50セント高い音が追行句として入って来ます。そうすると他の声部と交叉する時に微分音的なズレを知覚し易いのでありますが、決して統率が取れない音痴な音に聴こえる譯ではない所が凄い所でありましょう。気温の変化で律することもままならず、リップスラーをも制御できずに苦心した時代、私は吹奏楽の経験はありませんが、こうした苦労は誰もが實感した事である筈で、微分音を放っても音痴に聴こえさせないアンサンブルというのは、周囲が律しているからこそ出来る芸当なのでもありまして、あらためてそれを痛感させられるシーンでもありますね。

IRCAM OpenMusic

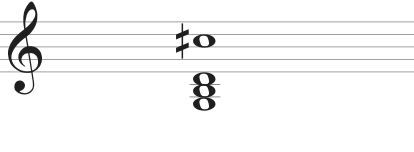

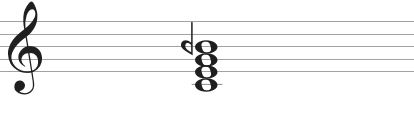

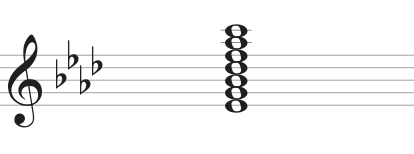

作品ではこれらの音律の併存はどのように記譜されているのか私は楽譜を確認したワケではないので不明ですが、以前にNHKのJ-MELOで同氏が出演時にIRCAMのOpen Musicというソフトウェアを起動させていた時に映った画面では嬰種変化記号の「キ」という記号に似た通常のシャープ(=#)よりも50セント低い、つまり「キ」という嬰種記号は50セントを上げるための変化記号を「調号」に与えていた事があったので、もしも、通常の体系での「嬰ハ長調」の調号のシャープ記号を凡て「キ」に置き換えれば、それはハ長調よりも少なくとも幹音部分(=白鍵に相当する音)は通常よりも50セント高い体系を得られる表記となるので、そうした「併存」が複調的に記譜されているモノと私は理解しております。次の譜例を見れば今茲で私が述べている事があらためてお判りいただけるだろうと思います。

最も重要なことは、書かれた楽譜が誰も理解不能であっては再現不可能であるため、現代音楽は多くの要素をパラメータとして呈示しつつ難解な記譜になりがちですが、其のパラメータの呈示という注釈の在り方が現代音楽を咀嚼する上で重要な理解のひとつでもあると思うので、そうした理解を前提に耳にするとより一層知的好奇心をくすぐってくれるのではないかと私は信じてやみません。

アンビエント感覚

扨て、マーカー4番の個所では亦調域がハ長調の方へ推移しておりますが、ハープが増和音を弾く部分(全体の和声はCaug)で、この増和音の響きが何かのキッカケを与えるスイッチの様にも聞こえてきます。瞠目すべきは、ハープの和音が入る直前の背景のゴーッと鳴っているトーン・クラスター(何かは不明)の音響的な蠢きで、これは日常生活空間で喩えるとするならば、都心部のビルが竝ぶ裏手の空調の音とか、そういうアンビエント感が一瞬訪れるのでありまして、なぜか「冷気」を感じるような感覚に陥ります。冒頭から此の辺り間でのつなぎは、クラシック系音楽や現代音楽に縁の無い人でも、アンビエント・ミュージック系として充分聴くことが出来るのではないかと思います。特に私の場合はプログレやジャズ界隈を引き合いに出すことが多いので、マイク・オールドフィールド繋がりで、デヴィッド・ベッドフォードの名を見付けたら、元は現代音樂作曲家であったのにプログレの方へ足場を固めたというベッドフォードの作品やらをプログレ耳で聴いた人は少なくないでしょう。酒井健治の本作品もそうしたアンビエント的要素としても充分堪能できる脈の追い方が為されておりますので、騙されたと思って耳にしてほしいと思います。こうした人達の様に酒井氏含む多くの呈示を出来る人を蔑ろにして他の箸にも棒にもかからない音楽を堪能する様な人間にはなりたくはありません。更に加筆しておくと、先の「Caug」を背景に他の楽器がgとgisの半音での顫音(トリル)を与えている事で、司る旋法としてgの変化音としてgisが顕われている体系は呼称として相応しくなくなるため、バスがC音のオルゲルプンクトであっても、この「Caug」は「A♭aug」由来であり、g音とgis音の顫音は、A♭aug和音場での長七度と根音との顫音で、ベースが三度音を用いていると理解に及ぶのが正しいのではないかと私は推察していますが、実際原譜がどのように表記されているかは私は楽譜を見たことがないのであくまでも推測ではあるものの、このように分析することが可能となります。つまり、之迄の訪れには無かった調域「A♭=変イ」の調域を見渡すことにもなります。

冠詞の「ザ」が付く程の「ザ・増和音」と形容するに相応しい曲と云えば、私は真っ先にフランツ・リストの「ファウスト交響曲」を挙げるのでありますが、増和音を複調的に鳴らすとオリヴィエ・メシアンの「トゥランガリラ交響曲」の第三楽章やらもそうですし、プログレ方面で云えばソフト・マシーンの「M.C.」などを筆頭に挙げられるかと思いますが、そうこうしている内に「増和音スイッチ」が入ったコトで、今度はホ長調の調域に推移します。

パラメセーとジョン・コルトレーン

これを考えると、変イとホの方角はハ長調の調域から見たそれぞれ二全音/四全音という音程間隔で調域が推移しているのでありまして、ジャズで形容するとしたらジョン・コルトレーンの「Giant Steps」の調域の使い方が正にコレですね。全音よりも広い大きな全音だから「ジャイアント・ステップ」。シュステーマ・テレイオンの体系に見られる様な古代ギリシャでの「大完全音列」に於ける過大全音とかは亦別のハナシですから、なんちゃってジャズ屋さんの人達は特に呉々も誤解なきようご理解の程を。こうした方面に興味のあるジャズ屋さんは、「メセー」とか「パラメセー」というキーワードを手掛かりに学ぶと其の後良い事があるかと思います。

實はこのジャイアント・ステップスの「大きい全音」という大前提をジャズ方面では知る人は意外にも少ないです。四度/五度で顕われない目まぐるしい調所属でのやり取りを「体系化」して有り難がる無能ジャズ屋の為の体系化を生んでしまった希代の天才が残してしまった体系化。これを未だに礼賛して、調性から外れるどころか、局所的に超調性にあやかって目まぐるしく転調させることがジャズだと誤解してしまった無能ジャズ屋をどれだけ輩出してしまった事か...。ジャズ耳を今一度作り直す為に、ジャズとは無縁の音楽から学ぶべき事は多いですよ、ジャズ屋のみなさん。私はそうしてジャズを選り好みするようになりました。

音塊=トーン・クラスターに学ぶ

トーン・クラスターというのは二度音程が凝聚する和音体系の総称ですが、現代音樂作曲家達はおそらくや「グリッサンド」も、時間的に繙いただけの「トーン・クラスター」として理解して、横の線が調的な線を生じさせない僅かな時間での非常に速いグリッサンドを伴わせているように私は思えるのでありますが、例えばジャズでのめまぐるしいキー・チェンジ(=転調)を16倍速くらいにして音の群として鳴らした時、それらは、あまりにせわしないグリッサンドにも似るのではないかと思う事が屢々あります。勿論真面目にジャズをきちんとやられていてインプロヴァイズも音一つ一つに偶発性をなどを伴わせないきちんとしたジャズの世界があることも私は理解しておりますし、そうしたジャズ屋とは違う本当のジャズの人達が苦心して構築したフレーズをグリッサンドと形容するには非礼に当たると思われる方もおられるかと思うのですが、抑も「グリッサンド」を卑下しない見方と方法論というのが音の構築の為にとても重要なヒントを与えているように、私は今回あらためて酒井健治の「White Out」にも同様に、Music Tomorrowの番組内で其の後野平氏がやはり語っていたように、器楽的演奏面で見れば恰も当てずっぽうに思われがちな線とやらがどういう影響が与えられるかという事をあらためて感じざるを得ず、先の酒井健治の作品冒頭部の、ハープの増和音直前のトーン・クラスターの顕われ等にはやたらと注目してしまうのです。感情に對して直截たる呼びかけが在る様に感じるのですね。

我々の意識というのは、言葉を習得した時点で万物を既知の言葉や記号で表そうとするので(それをすることで記憶を態々取り出して来ることなく、あるスイッチが入ったら《記憶モドキ》を取り出してきてくれるという変換に置き換わって了う)、いつしかそれが普遍的になって脳内での置換が行われていることも無自覚になりますが、自覚を通り越して無自覚すら必要のないほどにダイレクトに脳に届く音の模索を酒井健治の作品にはとても感じるわけですね。それを徒に他者の感情を玩ぶかのような挙動ではなく、「線としての」音楽を呈示しつつ、或る場所から場所への橋渡しをしているかのような連結が施され、それに對して私は酒井健治が作る「線の太さ」というのを感じる事が出来るので惚れ込んでいる一人なのであります。

マーカー5番の所では、そうした「線の太さ」がよく判る部分でもあり、いつしか木管(オーボエとフルート)に依ってG♭M7aug(G♭、B♭、D、F)によるフレーズで彩られ、この和音は二度ベースとして放たれるので、ポピュラー形式で表す所の「GbM7aug/A♭」という、非常に綺麗な和音が顔を出すのでありまして、クラシック音楽ファンでなくとも、プログレ系、特にカンタベリー系が好きな方なら極上の世界を垣間みるという事に遭遇する訳ですね。ふと気を許すといつしかこうした線を「束ねられ」耳に纏めて来るのでありますから實に耽溺に浸ることのできる妙味となるのですね。

音の揺さぶり

そうして心を奪われていると、また静かに推移してマーカー6番の處で突如トゥッティが放たれます。でもこのトゥッティではパーカッションも一撃しているのではなく「トコトコ」と奏している所が聴覚を刺戟させてくれるというか「麻痺」を伴わせるかのような「刷り込み」をも感じさせてくれる音なのですね。無意識の内に放たれているとでも云いましょうか。聴覚検査などでは子音を逸してホワイト・ノイズに置換させて聴かせても言語を読み取らせ、脳そのものの異常判定をする検査がありますが、此の時の母音を消失させてホワイト・ノイズを忍ばせても被験者はホワイト・ノイズにそれほど頓着せずに「脈」を作っているであろう意味のある音へ註力している訳ですね。この註力を無意識に促す様な背景のパーカッションというのが心憎いと云いますか、単なるトゥッティではない處に、由を知れば知る程怖さに近しい深みを見るのであります。

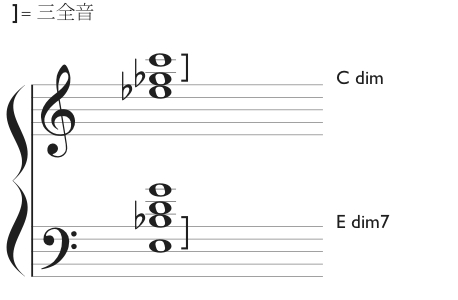

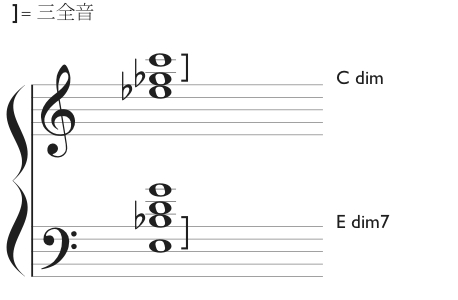

しかもここのトゥッティはAs durというメジャー・トライアドを基に多くの音を纏っているのでありますが、それが次の譜例のように表す事ができます。

このトゥッティでの和音は、トリトヌス(=三全音)を包含しています。属和音の様に包含している既知のタイプの物とは違います。しかし、基となっている和音の存在が強固であるので、味覚を騙されてしまったかのような實に色んな味を包含しているとでも云いますか、酒で云うならばジントニックの様な色彩を伴う味とでもいいましょうか。複雑な、一言では形容し難い旨い味を醸し出しているかと思います。

先のトリトヌスは上声部のF音とB音(ドイツ名=H)に現れていて、属和音の類とは異なる處に三全音という「触手」を構成しているのがお判りでしょう。譜例上ではH音を便宜的にC♭として表しているのは、バスの音を除いた音の6音を見た時、その内のC音を更にオクターヴ下に轉回させると、それら6音は凡て五度音程(完全五度、減五度など)を見出す事もできて、五度音程重畳型の和音は得てして倍音列と克ち合ったりするものですが、倍音列をあざ笑うかのように色彩豊かに生じている様にも耳にすることが出来ます。

レトログレイド!?

その後すぐにマーカー番号7番の個所では、急峻なクレッシェンド直後の各楽器のストップが見事で、それこそいわゆる「逆回転サウンド」を地で行ったような演奏で、クレッシェンド/ディミヌエンドを表す松葉記号も實は特殊なカーブを描いているのでは!?と思わせる程、とても特殊なアンサンブルの妙味を感じさせてくれて、特にそのストップ直後にグロッケンシュピールが、酩酊感を誘いつつ我に還るかのような表現が實に素晴らしくサブイボ(=鳥肌)が立ちまくります。私は、この急峻な表現のそれに、本当のレトログレイド(=音の逆行)が忍ばせられているのかと思い、実際にサンプラーに取り込んでみてみましたが、レトログレイドが忍ばせられているのではなく単に急峻な効果を狙ったモノのようです。但し、このプロセス中に現れるシンバル・ミュートが現れるホルンのF音はマーカー番号8番の處ですが、この音にはチャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番変ロ短調(=テレ朝怒り新党でも掛かる、幼児でも知っているあの曲)冒頭を思い出させるような、いつか何処かで見たり聴いたりしたようなデジャ・ヴの感覚に陥るかのような夢想感にも耽る事ができまして、ありとあらゆる情景が次々と浮かぶようで、まさに器楽的乍らも「混沌」とした演出は見事です。これを「オマージュ」とまで言い出してしまったら、F音を使う楽曲は総じて誰かの既知の曲なのか!?という事を言っている事に等しい無駄な喩えになるので、オマージュやら引用やらとも言う程ではありませんが、「郷愁」を演出している為なのか、聴き手が既知の何かに必死に投影させて理解しようとするその心のべクトルの向く先が、つい、途中にホルンの長いトーンに耳が註力され、希代の名曲を走馬灯の様に投影してしまうマジック的感覚というのが相応しい表現ではないかと思います。

(※本作品中にレトログレイドとなる逆行形フレーズが潜んでいる訳ではないので誤解なきようご理解のほどを)

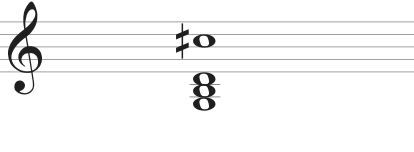

複合的等音程和音

そうしてマーカー番号9番の處では、瞠目すべき和音が出現します。譜例のような、上声部と下声部に併存する複調由来の様な下に減七、上に減三和音とも表現できる様な和音が登場します。譜例では便宜的に下声部にEdim7という減七の和音、上にCdimという減三和音にしていますが、仮に各声部の調所属を明らかにするとするならば、下声部はヘ長調由来、上声部は嬰ハ短調由来に依るものと考えてもよさそうですが、ご本人が実際には調性由来として起因する和音に仕立てているかは定かではありません。細かな線がその和音に對しての脈絡としてぶら下がっていますので、それは聴き手が研究して吟味すれば良いものなのかもしれません。油を目にして水だと思わない限りは、こういう見方でもとりあえずは差し支えないだろうと思って譜例にしてみて各声部の調所属迄を考えてみた、というワケです。

暫くしてマーカー番号10番の個所では、蛇腹ホースが登場しますが、各ホースの旋律はCメジャー・トライアドとEメジャー・トライアドを併存させて弾いているので、ハ長調の二全音上(轉回すれば四全音下にも持っていけますが、二全音上に現れているのでこのように表現しています)の調域を複調として用いているという解釈も可能になります。

そうして、オーケストラらしいドラスティックな展開をくぐり抜け、再び現れた長和音の寛ぎは、今度はハ長調の二全音/四全音の調域が出るのではなく、関係調である属調方面、つまりト長調の調域が顔を出します。これは「関係調」と態々念を押しているように、共鳴的で協和的で近親性の高さを以てして彩りの変化を与えるという事で、先の二全音/四全音よりも親近感を演出する為に世界観に変化を与えているのではないかと思うのですが、ここで、曲中、もっとも「虚ろ」に輝く四分音の妙の和音が現れます。Gメジャー(G dur)を背景に、増四度よりも50セント低い、完全四度と減五度の中間の音C+音が光り輝きます。コレは本当に綺麗で神学的な響きにすら感じます。奇しくもスクリャービンの神秘和音も能く知られておりますが、神秘和音とも亦異なる、シンプルな体であり乍ら表情豊かに虚ろさと卒倒感、心地良い疲労感の様な、少々気分のフォーカスというピントを甘くして浸りたい、怪我が癒えた時の痛みもかゆみも抜けたジンワリとするようなそんな気分を思わせる独特の味わいが表現されているように思います。

そうして、オーケストラらしいドラスティックな展開をくぐり抜け、再び現れた長和音の寛ぎは、今度はハ長調の二全音/四全音の調域が出るのではなく、関係調である属調方面、つまりト長調の調域が顔を出します。これは「関係調」と態々念を押しているように、共鳴的で協和的で近親性の高さを以てして彩りの変化を与えるという事で、先の二全音/四全音よりも親近感を演出する為に世界観に変化を与えているのではないかと思うのですが、ここで、曲中、もっとも「虚ろ」に輝く四分音の妙の和音が現れます。Gメジャー(G dur)を背景に、増四度よりも50セント低い、完全四度と減五度の中間の音C+音が光り輝きます。コレは本当に綺麗で神学的な響きにすら感じます。奇しくもスクリャービンの神秘和音も能く知られておりますが、神秘和音とも亦異なる、シンプルな体であり乍ら表情豊かに虚ろさと卒倒感、心地良い疲労感の様な、少々気分のフォーカスというピントを甘くして浸りたい、怪我が癒えた時の痛みもかゆみも抜けたジンワリとするようなそんな気分を思わせる独特の味わいが表現されているように思います。

甘美なライト・モティーフ

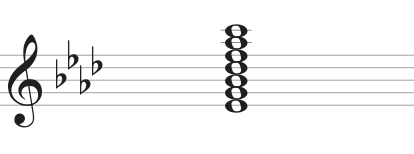

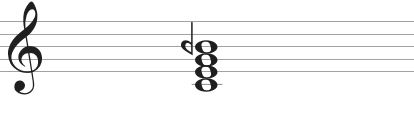

その後、先のカノンによる二声部のライトモティーフが此処でフルートが亦奏されます。Gナポリタン・メジャー・スケールを用いているのが微分音が被さっていないため、赤裸々に姿を見せることでナポリタン・メジャー・スケールというヘプタトニック(=7音列)が持つ旋法的な二面性を感じることができます。余談ですがナポリタン・メジャー・スケールというのは、次の譜例に見られるように長音階の第2・3音が半音低い音階の事です。其の後すぐにこちらも二声で微分音を伴わせてハモるのでありますが、脈の露呈という點では前述よりも赤裸々な事はお判りかと思います。

混合長旋法の近似性にも似るのですが、例えばハーモニック・メジャー・スケールというのは、長音階のサブメディアント方向(長六度)である平行短調の度へ牽引力を強めるためにサブメディアントに對し半音の楔を入れるることでG#音を異名同音のA♭として扱うために生ずる(※A音に解決したらハーモニック・メジャーの体は失せる)音列であり、そのA音の解決とやらに頓着せずに上と下に4音ずつのテトラコルドを生じさせて異なる調域を併存させる手法も対位法的には普く存在するモノでもありますが、対位法的な要素を忍ばせるのではなく、あくまでも旋法の嘯き加減を仄めかして使うことが「赤裸々」でありまして、仄めかしつつ赤裸裸というのも矛盾した表現かもしれませんが、完全な調性感を見据えることはせずに旋法的な横の線が二面性を持っている世界を露にしているという意味です。人間を一度見るにしても正面を向けても背中を向けない限り背面は判らない、月の姿と同じですね。予測しうる長音階のそれとは少し異なる旋法で嘯くことで二面性が露になるのを私は「赤裸々」と表現している譯です。

あらためて振り返ってみると、ここで露になるライト・モティーフ出現までの一連のオーケストレーションの醍醐味はそれまでの2分と少しの間にも線としての在り方は、ポリフォニー音楽に精通している方であれば非常に近しく感じるシーンでもありましょうし、そうした「親しみ」を憶える事は十人十色の感情である筈で、いくらクラシック音楽を耳に馴染ませた聴衆が多いにしろ、呈示された判り易い音形に郷愁や親近感を誰もが伴うモノではありません。ですから、色んな人が持つ郷愁にもゆさぶりを与えて、色んな色彩を連結させているように変化する。その変化が段階的にではなく、言葉としては古いですがモーフィングの様にして色んな音を因果として引き連れ乍ら伴っているのでありますね。

色んな人が感じる郷愁は人それぞれであり、クラシック音楽ファンばかりを相手にするのではないという表れは、後述の部分にも感じる處がありますので、私の意図するものがあらためてお判りになるかと思います。先述の「郷愁」で喩えるならば、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番変ロ短調の様に聴こえるホルンのそれも、郷愁を誘う為の動機として使っているのかもしれません。

四分音のクリシェ

然し乍ら、こうした判り易い脈の後に訪れるマーカー番号13番の個所に来ると、これは四分音クリシェと形容すれば良いのでしょうか。まるで大欠伸をして聴いている音が弛緩して行くかの様な状況をイメージさせるオーケストレーションに更に驚きます。それにしても四分音への意識の高まりはあらためて凄みを感じるのが戦慄を憶える程、恐怖に近い感触があります。

複合和音への覚醒

そうして今度はマーカー番号14番で、直前に先のチャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番の冒頭を想起させてくれるホルンが「嘗ての記憶」の様に再現されますが、直後にポリ・コードで『D♭M7/E♭△』という和音を放ちます。これは上に長七包含の長和音、下に長三和音というモノですが、下の長三和音の根音を最高音に倒置させて鳴らしています。つまり、下から数えた時のG、B♭、D♭という音の束が情緒を深く伴わせ乍ら、他の遠因となる音を纏わせて、それこそジャズ方面では珍しくない長音階の下属音を根音とする處の和音の総合という七声の和音を見付けることができますが、ここの調所属が変ホに起因せずに、重畳しく複調由来で使った綜和音ではなく七聲の和音ではないかと私は思っています。

見解がどうあれ、世界観としては凡てを俯瞰するかのような見渡しで七つの音の総合が出るワケですが、調所属を強く示唆する音を最高音に持って行く所が心憎い演出だと感じます。この「倒置」があるが故に、機能的社会でのトニック、ドミナント、サブドミナントが一挙に表れた様な綜和音として直接に響かず、更に何かを亦示唆するようにしている様に聴く事が出来るのであります。

<補足>

ブログ投稿時では言葉不足なので補足しておきます。通常の調性社会の枠組みに於ける「全音階の総合の和音」という言葉が意味するものは、その調性内の音である7音総ての音を用いた七声の和音というコトを意味し、和音の構成音が調性内の音総てを用いるのであるのなら、属音を根音に「ソシレファラドミソ」と積み上げようが下属音を根音に「ファラドミソシレ」と積み上げても構成音は全く等しくなるものの、通常、調性社会で和音の総合=総和音が許容できるのは下属音を根音とする時を由来とする3度音程累積型の和音でありまして、そうした方面にも考慮し乍ら語っている事であります。 とはいえ曲中で「調性」はおそらく意識はしていないであろうという推測から、今回の譜例では変ホ長調の調性の属十三の和音(本位十一度包含)として示してはいるものの、これを変ホ長調の総和音と見るのはあくまでも便宜的なモノであり、下三声の長三和音に、上四声が別の調性由来の和音という風に述べているのです。

Minor-Major 9thコード

更に歩を進めると今度はマーカー番号15番の處で、木管達がB♭mM9という和音の分散を繰り広げていてくれているではありませんか。この和音は短三和音+長七+長九という五声の和音となりまして、長七度を包含するタイプの短和音というと、バルトークを分析したレンドヴァイ風に称すれば「ハイパー・マイナー」の類の和音でもありますが、此の和音の魅力は、短和音の第五音を基準とした時に、上と下で音程構造が完全に鏡像音程となりますので、之が魅力的な譯です。

第五音はF音なワケですからF音から上長三度にAがあり、F音から上完全五度にCがある。 鏡像音程なのでF音から下長三度にD♭があり、F音から下完全五度にB♭がある、という具合です。

私はこのコードを「マイナー・メジャー・ナインス」と称していて、他のクラシック由来の做品で取り上げるならば、ギデオン・クラインの弦楽三重奏第一楽章アレグロの最後の部分もやはりマイナー・メジャー・ナインスであります。この和音は古《いにしえ》を感じさせてくれる情緒深い和音であるため私はとても好きなのでありますが、こうした和音を由来とする旋律が訪れると私がやり過ごす事はありません。

或る意味ではこのマイナー・メジャー・ナインスという和音は近代和声を象徴する近現代を象徴する響きの一つだとも思いますので、あらためてこうして語っているワケです。このマイナー・メジャー・ナインスの第五音から更に鏡像を累乗して、第五音から下長七度と上長七度に音を配置して、そこから生じた最低音と最高音と倒置して連結させれば、故黛敏郎の「NNNニュースのテーマ」の冒頭と同様になります。そういう意味深さと悠久の時を感じさせるアナクロニカルな気持を生じさせる音でもあると思いますし、現代音楽も過去のそうした歴史を脈々と受け継いでいるのを実感させてくれるような嬉しい響きなのですね。

和声外音への凝視

マーカー番号16番の個所は圧巻です。E音を根音とする長属九と形容しうる和音は構成音こそ(E、G#、B、D、F#)ですが、私は、三声体の五度和音の構成音(E、B、F#)に對してG#とDのトリトヌスが纏わり付いた音という理解にしており、この和音に對して今度はブラスが「E♭リディアンの音形」の断片「E♭、F、G、A〜♪」という風に恰も「ファ、ソ、ラ、シ〜♪」という風にぶつけて来るのですからこれは凄いです。私はこのブラスの旋律のそれに何となくオリヴィエ・メシアンのトゥランガリラ交響曲第一楽章冒頭を想起したのですが(曲を知らない方に言っておきますが、全然違います)、それは兎も角として、この様な予期せぬ所からの旋律の与えはあらためて註目に値するもので、ジャズをやる人なら間違いなくこういう處に理解が及ぶ筈なのでしょうが、クラシック音楽および現代音楽において和声外音を熟知して来たからの語彙にはあらためて感謝しなくてはいけませんよ!

ポピュラー界隈で言うならばE音を根音とする長属九は「E7(9)」と表記が可能です。この和音に對してE♭、F、G、Aとぶつかるワケですから、少なくともポピュラー/ジャズの然も狭い世界に閉じこもった方々の理解だとE7上でE♭の脈を論理的に説明できる人は極めて稀でありましょう。差し詰めエドモン・コステール流に言うとしたら、属二十三の和音を引き合いに出して、E♭は減15度由来、Fは短23度由来であるかもしれませんが、いずれにしてもこの脈の使い方は素晴らしいモノだと私は念を押したい所です。

微分音が齎す和音への作用

そこで愈々終盤、静寂が訪れ木管の朴訥とする長三和音は何かのポピュラー音楽を髣髴とさせてくれる和音を聴かせて呉れます。この長三和音の正体は「F+△」というFメジャー・トライアドより50セント高い音で律されている長三和音なのでありますが、そういう音であっても想起してしまうのがビートルズの「Strawberry Fields Forever」のイントロなんですね。私はどうしてもこれはポピュラー音楽への微かなる記憶の断片が走馬灯の様に喪失し行くオマージュとして見立てておりますが、音律が50セント違う事も忘れてしまう位の物に、人間が固執するものは何なのか!?という事をあらためて感じさせてくれるという隠喩が在る様な気がしてなりません。

そしてそして、次に現れる和音は微分音をまぶした和音。しかもその微分音はたった一音なのに既知の長三和音にぶら下げるかのように付随しているとは思えぬ程の存在感を感じる、まるで音響的な効果をも総て包括するかのような響きで、此の和音はこの先、言葉は悪いですが各方面でパクられるかと思います。「酒井和音」と名付けたい位です。まるでウィスキーのCMに使われても違和を憶える事等ない「冷たい」氷を感じさせる音。Cメジャー・トライアドのB♭+の音。即ち、C音から見ると短七度と長七度の間の四分音なのですね。短七度が僅かに低い第七倍音由来とはまるっきりことなる方角の微分音。先述は完全四度と減五度の中間の四分音が現れていましたが、この響きも實に深いモノがありまして、この、既知の体系のコードネームに表す事の出来ぬ美しい響きを如何にしてレコメンドすればよかろうか!?という位に、成る程と深く首肯せざるを得ない響きに果てしない深甚の念を表したいのであります。

そしてそして、次に現れる和音は微分音をまぶした和音。しかもその微分音はたった一音なのに既知の長三和音にぶら下げるかのように付随しているとは思えぬ程の存在感を感じる、まるで音響的な効果をも総て包括するかのような響きで、此の和音はこの先、言葉は悪いですが各方面でパクられるかと思います。「酒井和音」と名付けたい位です。まるでウィスキーのCMに使われても違和を憶える事等ない「冷たい」氷を感じさせる音。Cメジャー・トライアドのB♭+の音。即ち、C音から見ると短七度と長七度の間の四分音なのですね。短七度が僅かに低い第七倍音由来とはまるっきりことなる方角の微分音。先述は完全四度と減五度の中間の四分音が現れていましたが、この響きも實に深いモノがありまして、この、既知の体系のコードネームに表す事の出来ぬ美しい響きを如何にしてレコメンドすればよかろうか!?という位に、成る程と深く首肯せざるを得ない響きに果てしない深甚の念を表したいのであります。

そして曲の一番最後は、まるでわらべ歌をも感じさせてくれるようなペンタトニックの断片を用いてホ長調らしさとその平行短調側を「示唆」する嬰ハ短調を感じさせて終ります。ペンタトニックの断片はこれはペンタトニック・ユニットはありません(※ペンタトニック・ユニットはVIの音を省く4音列)。然し乍ら断片ではあっても調を決定付けるトライトーンの音達が無い47抜き音階(ヨナ抜き音階)の断片でもあるワケですから、先述の様に、既知の体系(=調性社会)とは異なる方向にトリトヌスを忍ばせるそれとは翻って逆のアプローチで、今度はトリトヌスを抜いて来るというシンプルさで曲を終始するというのが、調的な根幹を曖昧にして嘯いたままに、明日の天気が判らないままに次の予見と、調判定の為の音がなくとも線の牽引力で終止感を醸すこの風情ある姿に吃驚です。なんと強かに。年次定例行事で、「また次も見よう」という予見を感じさせてくれる深みのある情緒を感じますね。

追記

本ブログ記事公開に際して、酒井健治氏ご本人に本記事をお読みいただき、その上で当ブログ記事公開の快諾をいただいた事に実に景慕に堪えないもので、あらためましてこの場を借りて深甚なる謝意の念を表したいと思います。

現代音楽への一瞥

酒井健治という方は私が現在とても注目する現代音楽作曲家のひとりです。SNS上でもいつもご親切に対応していただいていて本来なら敬称を省略するのは心許ないのでありますが、他の方と同様に語る事に。抑も私が酒井健治に注目している理由は、彼の作品が好きであることに他ならないのでありますが、そもそも彼の名を知ったのは、先のコンクールで受賞された時に端を発します。しかし其の時はニュースを「一瞥」した程度の事で、作品を探してみたり、或いは彼の名をネットで検索するような處までは到らずに暫くすると、指揮者である飯森氏(=飯森範親氏)がツイッターでSoundcloudのURLを投稿していた時があり、そのリンクで聴くことが出来たのが「Danse Macabre」という交響曲の作品であったのが正に邂逅と呼べる物だったのです。

当時Soundcloudで聴くことが出来たその作品は長尺で試聴することが可能だったため、とても興味深く堪能できた事を今でも憶えております。そうした處に端を発して、いつかは彼の作品を会場に足を運んでみたいと思いましたが、梅雨時先の六月、オペラシティに出かける予定でしたが、当日は雨も降ってはいたものの行く気はまんまんだったのでありましたが、私のアレルギー性鼻炎の症状が酷く、薬を飲んでも改善しないほどこじらせてしまっていて、これでは会場に赴くことができないという事で断腸の思いで断念。先のプログラムがNHKのEテレで放送される事を心待ちにしていて、漸くこうして作品を耳にすることが出来、自分なりに分析しつつ感想を述べようという企てが今回のブログで語る所なのです。

但し、私の一方的な主観を他者に読んでもらうだけでは私とて本意ではなく、自分の敬愛する人を可能な限りレコメンドしたいという気持からこのようにブログで述べる譯でして、私と酒井さん以外の人が目を通しても首肯できる様な文面と作品の事実を取り上げて語ろうとしているのであります。

私が仮にここで楽理的側面を述べずに主観的な感想を並べるだけならばその程度の感想など他の方からすればどうでもよいことなのかもしれないのでありますが、作品のどういう側面に私が心酔しているのか!?という處を客観的にでもお判りいただける様に書いた次第であります。

普段は辛辣な事も書いている私ですが、好きなアーティストとなれば話は全く別であります。私の場合は、現代音楽というジャンルはおろか、クラシック音楽にすらも縁遠い人に對して、出来る限り良さが伝わるような感じでレコメンドしたいと思っています。ですから、どちらかと言えば、ポピュラー音楽界隈やジャズ方面、他にはプログレッシヴ・ロック好きな人達に對して理解が及ぶ様に仕上げつつ、クラシック畑の人が目を通しても理解に及ぶ様な文章にしようと心掛けたモノであります。

というワケで、あと少しだけ前置きを語らせていただくことにしますが、現代音楽作品の醍醐味というのは、作者自身があらゆる手段を講じて「音の組成」の方法論を熟知しているので(オーケストレーションの管弦楽法などは基本中の基本)、その音の組成を具現化するとなると、既知の方法論では及ばない、楽器の特殊奏法や譜面の読み方やらにも特殊なシーンが多々在るモノです。なぜそこまで「特殊」な面がクローズアップされるのかというと、音をあてずっぽうに記譜しただけだと再現すら覚束無いことになります。つまり、再現性の重要性と、再現の為に必要な音の細部の「パラメータ」という注釈の与え方が、作品に対する「共通理解」として重要な役割を果たすわけで、その「共通理解」は概ね譜面に注釈として細かく、通常の楽譜では見受けられないような記譜や記号はもとより色んな注釈がパラメータとして与えられるのであります。

いちいち楽譜に、まるでルビを振るかの様に注釈を与えていたのでは、読譜の為の譜面ではなくなってしまうので、先に重要なパラメータの一覧を熟読して、其の作品に於ける「前提理解」を必要とするのですが、現代音楽というのはココが醍醐味のひとつであり、楽譜ですら通常の理解だと読むことすら出来ない様なモノも珍しくありません。

ここまで音に対して先鋭化してしまうのを何故クラシック音楽界として付随する方面で行わなければならないのか!?シンセなどの電子楽器を容易く持ち込んでDAWアプリケーション使ってライヴでもやればイイのではないか!?と思う人も居るかもしれませんが、現代音楽およびクラシック音楽の大前提として、電気など用いずとも世界各地で普遍的に存在する楽器と団員(奏者)を用いて、作品を「再現」することが大前提なのであります。もちろん稀少楽器が使われることも電気楽器が用いられることも偶にはありますが、再現するために必要な「音の組成」を熟知している事から始まり、それは原作品に対するリスペクトに他ならない譯です。

音の組成

例えば誰かがDAWの再先鋒ツールのひとつとして広く認知されるNI社(=Native Instruments社)のシンセ・アプリのひとつ「Absynth」を使って曲を作ったが、音の組成は判らずとももし彼等の様なエキスパートが音の組成を分析して改めて作れば、シンセの音なども容易く再現可能に具現化して繰り広げる(電子楽器類は一切用いずに)のが彼等であるのです。

シンセなど用いずとも既知のシンセの類の音など出してしまう、其の音の組成方法を熟知しているというのが大前提と述べる所であります。現代音楽は異常なほどに難しいという先入観があるかもしれませんが、音の具現化という方向で知的好奇心を膨らませるだけでも、其の好奇心が音の牽引力を見付けてくれるでしょうし、特に酒井氏の場合は、唄心と色彩の心を持ち合わせているタイプの人だと私は思っているので、音の旋律的な「横の線」だけでもどこか追い求めやすい唄心を備えてくれていると私は感じています。刺戟的でもあり音響的でもありますが、ケミカルな光を纏った世界観を感じることもありますし、現代音楽というフレコミなど無くして聴いていただきたいと思う譯です。

現今のポピュラー界にしたってアンビエント・ミュージックの類は普く存在します。それを聴くことの出来る素養を備える人ならば躊躇することなく是非酒井健治に耳を傾けてもらいたいと思います。氏に他意はありませんし、非礼のある表現であってはならないと配慮した上で語らせていただきますが、例えば現代音楽作曲家だった人がプログレ方面に足場を見付けてそのままプログレ界隈で知られることになったという人がおります。イギリスのベッドフォードですね。西洋音楽史では近現代で必ず名前を見るベッドフォードとて、逆のポピュラー界隈では知る人ぞ知る的な括りで知られていたりする事実も。

マイク・オールドフィールドを追っていれば必ずしや遭遇するであろうベッドフォードの作品とやらにごく普通に耳を傾けられるロック・ファンであるならば今回取り上げる「White Out」も違和感なく耳にすることが出来るのではないかと思います。惜しむらくはディストーションがふんだんに利いたギターの音などは耳にすることはできませんが、「生楽器使ってなんでこんな音出してんの!?」という不思議な遭遇は曲の初めから終りまで驚きがやまないと思います。アンビエント的にもプログレ的にも聴く事ができるかと思います。

(※私自身がディストーションというエフェクトが利いた音を望んでいるのではなく、ディストーション・サウンドを欲する様なタイプの人に対して「惜しむらくはディストーション・サウンドを耳にすることは出来ないものの・・・」という風に形容している冗談です)

楽音の部分でのきちんとした分析がなければ、言葉のボキャブラリーを巧みに使った表現にしかならず、言葉の量を知っていれば作品を表する価値の重みが増す譯でもないと私は常々痛感しているので、美辞麗句だけをありったけの言葉を竝べて語る様なことは私がする事は決してありません。

器楽的に耳に届く物理的な事実や、楽理的側面は嘘を常に嘘を付かないので私はそれを根拠にしつついつもレコメンドしているのであります。褒め言葉に値しない人を語っていた場合、楽理的事実が赤裸々となるだけで賞讃の声は無くなるのと等しいように、そんな私のスタンスにあって主観である賞讃の声が残る、という事は心の底から賞讃しているが故の言葉だと受け止めていただければ幸いです。

そうした賞讃の言葉は酒井氏本人だけではなく、同じ方角を見つめることが出来たり、同じ認識を有していたりするという事があれば他者でも喜びとシンパシーを共有できるモノでありまして、「私がひとたび、白い物を見て黒と言っている」譯ではないので、其の辺りは誤解も曲解もなく杓子定規に受け止めてもらいたいと思います。事実を伴えば歪曲など却って難しいものです。そこまで懐疑的にならずにお読みいただければ幸いであります。

扨て其処で、今回の記事では微分音を言葉で巧く表すために、変化記号の直後の「+」と「ー」記号は次の様な意味を持ちます。

『F#ー』=F#より50セント低い 『Eー』 =Eより50セント低い 『E♭+』=E♭より50セント高い 『D#+』=D#より50セント高い (※この音の異名同音=『E♭ー』) 『C+』 =Cより50セント高い

加えて、ドイツ音名表記の「b、h」は用いず、英名表記「B♭、B」とする事にします。

という譯で15分程ある曲を、先のNHKでの放送内で、演奏開始直前の拍手が鳴り止んで最後の咳払いの處をスタート・ポイントとして上から下に時間が進むように見渡すことが出来るように、タイム・テーブル的に並べて図にしてみました(笑)。両脇に並ぶ緑の枠線に依る山々は、そのまま音量レベルの大小を物語っております。因みに武満徹のセレモニアルとかだと、こんなにピークは現れなかったりする静かな曲もあったりもします。音量的なピークが何を示すのか!?という事は追々お判りになるかと思いますので、視覚的に判り易く伝わる様にしたモノでありまして、その課程で幾つか注目したい部分に、マーカーとしての番号を振ってそれらについて時系列的に語っているので、前提の理解としてどうかお付き合い下さいませ。

リング・モジュレーションを髣髴

扨て早速、図でのマーカー1番が示す部分、0:40にてCメジャーを背景にEb+が、楽器は定かではないもののまるで純音がハウリングを起こしているかのような音で入って来て、この音が0:48付近では恰もリング・モジュレーションを掛けたかのような変調がかった様な音に聴こえるのは、C音に對してD♭+(C音より150セント高)の音とE♭+(C音より250セント高+1oct上)が入り、トップのE♭+が長二度下に推移するように動きますが、あくまでもCの長三和音を背景にこれらは彩りを与えられているかのように、まるでシンセのSEかのような音をシンセなど用いずに表現しております。NIサウンドを代表するAbsynth系の音をイメージしてもらえればポピュラー系音楽畑の人でもイメージしやすいでしょうか。

リング・モジュレーションっぽい音と形容した理由は、その和声を轉回すれば、強い過大全音と過大半音(※=孰れも12平均律空間での全音・半音音程よりも広い事を意味する語句の《過大》です)の刺戟的な音として聴かれるもので、シュトックハウゼンの様に実際にリング・モジュレーションを用いた音のそれとは全く異なります。折角の機会なのでリング・モジュレーションを豆知識程度に語っておくと、リング・モジュレーションをスタティック(静的)に用いる場合、これは設定値を「固定」する事を意味します。この固定とは、任意の周波数に對して固定したもので、この装置に入力された信号の周波数は、設定された値から絶対値として差分または加分の周波数となる音を吐き出します。つまり、リング・モジュレーター側を200Hzとした場合、入力に440Hzの信号が入ると、加算と減算を行い、減算を例に挙げれば440ー200=240Hzの音を吐き出す、という事を意味します。必ずしもそうした差分は器楽的な音ではなくなります。

しかし、リング・モジュレーションの「意図しない」刺戟的な音というものを感じ取るような音空間を形容している様な喩えとして私が用いている表現でありまして、おそらくやリング・モジュレーターの使用などは「White Out」に於ては凡て電気などに頼ることのない楽器の演奏に依るものであろうという事は容易に推察が出来るものです。

土産屋の蛇腹ホース!?

其の後、例のお土産屋などで能く見掛ける蛇腹のホースを廻して鳴らす物。これはコレそのものがヘテロフォニー(=非常に僅かなズレを生じる世界観の美学を意味する言葉)でありまして、いわゆる最初の音形はCメジャー・トライアドという長三和音の分散フレーズをc、e、g音を使っていて、これが少し進むとDメジャー・トライアドの分散としてd、f#、aの音に推移するそれは、調域が二度上がるのは勿論ですが、其の後の調域の変化を示唆しているモノでもあるので、此の辺りはあらためて後述することにしましょう。これが図のマーカー2番が示す所で、木管が最低音Dを「基に」入って居てこれは察するにおそらく奇数次倍音に相当する様にハーモニーを形成するために矩形波の「ブザー音」のに感ずる音に仕上げているのもお判りかと思います。

因みに、このアトモスフィア系とも形容できる「ヘテロフォニー」を髣髴とさせてくれる其の音の組成ですが、一本のホースが共鳴的にヒュンヒュンと鳴るので、位相角として音源が僅かにズレる事でこうした音の僅かな揺さぶりが置きているワケですね。携帯電話の着信音が鳴っている最中に腕をグルグル回すと、音が僅かに揺さぶられてエフェクトの類の語句として使われる「コーラス」系としてのピッチ方面に揺さぶりが与えられる「変調」が機械的にではなく自然的に得られるワケです。

然もその蛇腹ホース単体が、いわゆるパット・メセニー・グループの鍵盤奏者ライル・メイズが能く使うシンセサイザーのリード音っぽい音なのでありまして、ライル・メイズのそれはシンセで矩形波を使って少なくとも3つのオシレータを用いて、一つのオシレータを幹として、上下に僅かに1九分音から1十二分音位上下に等しくズラしたかの様なあの音、と云えばポピュラー界隈では想起し易い音でありましょうが、所謂そうした「柔和」な音として表現されるという訳でありますね。勿論そこには、素人が音高など無頓着にブンブン振り廻してピッチの誘発を偶発的に待つそれとは異なり、音高をしっかり統率しながらホースを奏者達が回しているのでありまして、当てずっぽうに蛇腹のホースを使っているという風に想像が及ばない様にご理解の程をお願いしたいと思います。

蛇腹ホースを回して音が鳴るのは、ホースという物体が空気に触れて、其の物体付近に「回折」(=波が物体を回り込もうとする性質)が生じるのであるが故の事でありまして、強風が電線でビュンビュン鳴らすのも、「回折」が発端となっています。

実生活に喩えるならば、例えば掌を閉じて、指同士の僅かな間隙から景色の向こう側をよくよく見てみると像が滲んで見えるかと思います。此の像の滲みは決して目の錯覚ではなく、実際に可視光の波長が狭い場所を通過した事で「回折」が生じたので像を滲ませたのであります。

つまり、このように音が揺さぶられるのは、回すことで音源が僅か乍らにも移動を繰り返している事で距離に変化(=回折)が生じることに加え、音が進もうとすると逆方向にも運動が加わるという局所的なドップラー効果が周期的に僅かに起こっている事で周期的なLFOで行ったり来たりを繰り返しているの同義である事に加え、ホースが共鳴として作用するわけですが、共鳴する為の僅かな遅延が伴う事もあってズレを生じるのであります。回折そのものは単純なパラメータを与えることで、物体の表面積と空気のぶつかる速度で概ね解は中学生レベルの数学でも数式で算出する事は可能ですが、これはあくまで物体がスタティック且つ、他のパラメータも常に一定の条件であれば簡単な数式でありますが、音の揺れをパラメータ化となると少々難しいモノになります。また、こうした音色を見付けて来る探究心と、音の組成(管弦楽法含)を熟知している現代作曲家所以であるとも云えるでありましょう。凡ゆる所に英知が潜んでいるというのが知的好奇心をくすぐって呉れるものでもあります。

マーカー3番が示す所は曲中最も判り易く聴き手に向けて呈示する2声のカノン(=一定の音形の輪唱)が現れ、このフレーズはライトモティーフとして後に現れ其処でも詳述します。ココでは調を示唆する背景ではニ調(=ニ長調)に推移していて、ニ長調の下属音からの下行音形に對して上声部がc音に行き着いた時に追行句の音律は微分音の世界での音律で、この音律は通常の調域よりも50セント異なる音律なのでありますが、その音律をひとまとめに「俯瞰」した場合、ais(A#)より50セント高い音が追行句として入って来ます。そうすると他の声部と交叉する時に微分音的なズレを知覚し易いのでありますが、決して統率が取れない音痴な音に聴こえる譯ではない所が凄い所でありましょう。気温の変化で律することもままならず、リップスラーをも制御できずに苦心した時代、私は吹奏楽の経験はありませんが、こうした苦労は誰もが實感した事である筈で、微分音を放っても音痴に聴こえさせないアンサンブルというのは、周囲が律しているからこそ出来る芸当なのでもありまして、あらためてそれを痛感させられるシーンでもありますね。

IRCAM OpenMusic

作品ではこれらの音律の併存はどのように記譜されているのか私は楽譜を確認したワケではないので不明ですが、以前にNHKのJ-MELOで同氏が出演時にIRCAMのOpen Musicというソフトウェアを起動させていた時に映った画面では嬰種変化記号の「キ」という記号に似た通常のシャープ(=#)よりも50セント低い、つまり「キ」という嬰種記号は50セントを上げるための変化記号を「調号」に与えていた事があったので、もしも、通常の体系での「嬰ハ長調」の調号のシャープ記号を凡て「キ」に置き換えれば、それはハ長調よりも少なくとも幹音部分(=白鍵に相当する音)は通常よりも50セント高い体系を得られる表記となるので、そうした「併存」が複調的に記譜されているモノと私は理解しております。次の譜例を見れば今茲で私が述べている事があらためてお判りいただけるだろうと思います。

最も重要なことは、書かれた楽譜が誰も理解不能であっては再現不可能であるため、現代音楽は多くの要素をパラメータとして呈示しつつ難解な記譜になりがちですが、其のパラメータの呈示という注釈の在り方が現代音楽を咀嚼する上で重要な理解のひとつでもあると思うので、そうした理解を前提に耳にするとより一層知的好奇心をくすぐってくれるのではないかと私は信じてやみません。

アンビエント感覚

扨て、マーカー4番の個所では亦調域がハ長調の方へ推移しておりますが、ハープが増和音を弾く部分(全体の和声はCaug)で、この増和音の響きが何かのキッカケを与えるスイッチの様にも聞こえてきます。瞠目すべきは、ハープの和音が入る直前の背景のゴーッと鳴っているトーン・クラスター(何かは不明)の音響的な蠢きで、これは日常生活空間で喩えるとするならば、都心部のビルが竝ぶ裏手の空調の音とか、そういうアンビエント感が一瞬訪れるのでありまして、なぜか「冷気」を感じるような感覚に陥ります。冒頭から此の辺り間でのつなぎは、クラシック系音楽や現代音楽に縁の無い人でも、アンビエント・ミュージック系として充分聴くことが出来るのではないかと思います。特に私の場合はプログレやジャズ界隈を引き合いに出すことが多いので、マイク・オールドフィールド繋がりで、デヴィッド・ベッドフォードの名を見付けたら、元は現代音樂作曲家であったのにプログレの方へ足場を固めたというベッドフォードの作品やらをプログレ耳で聴いた人は少なくないでしょう。酒井健治の本作品もそうしたアンビエント的要素としても充分堪能できる脈の追い方が為されておりますので、騙されたと思って耳にしてほしいと思います。こうした人達の様に酒井氏含む多くの呈示を出来る人を蔑ろにして他の箸にも棒にもかからない音楽を堪能する様な人間にはなりたくはありません。更に加筆しておくと、先の「Caug」を背景に他の楽器がgとgisの半音での顫音(トリル)を与えている事で、司る旋法としてgの変化音としてgisが顕われている体系は呼称として相応しくなくなるため、バスがC音のオルゲルプンクトであっても、この「Caug」は「A♭aug」由来であり、g音とgis音の顫音は、A♭aug和音場での長七度と根音との顫音で、ベースが三度音を用いていると理解に及ぶのが正しいのではないかと私は推察していますが、実際原譜がどのように表記されているかは私は楽譜を見たことがないのであくまでも推測ではあるものの、このように分析することが可能となります。つまり、之迄の訪れには無かった調域「A♭=変イ」の調域を見渡すことにもなります。

冠詞の「ザ」が付く程の「ザ・増和音」と形容するに相応しい曲と云えば、私は真っ先にフランツ・リストの「ファウスト交響曲」を挙げるのでありますが、増和音を複調的に鳴らすとオリヴィエ・メシアンの「トゥランガリラ交響曲」の第三楽章やらもそうですし、プログレ方面で云えばソフト・マシーンの「M.C.」などを筆頭に挙げられるかと思いますが、そうこうしている内に「増和音スイッチ」が入ったコトで、今度はホ長調の調域に推移します。

パラメセーとジョン・コルトレーン

これを考えると、変イとホの方角はハ長調の調域から見たそれぞれ二全音/四全音という音程間隔で調域が推移しているのでありまして、ジャズで形容するとしたらジョン・コルトレーンの「Giant Steps」の調域の使い方が正にコレですね。全音よりも広い大きな全音だから「ジャイアント・ステップ」。シュステーマ・テレイオンの体系に見られる様な古代ギリシャでの「大完全音列」に於ける過大全音とかは亦別のハナシですから、なんちゃってジャズ屋さんの人達は特に呉々も誤解なきようご理解の程を。こうした方面に興味のあるジャズ屋さんは、「メセー」とか「パラメセー」というキーワードを手掛かりに学ぶと其の後良い事があるかと思います。

實はこのジャイアント・ステップスの「大きい全音」という大前提をジャズ方面では知る人は意外にも少ないです。四度/五度で顕われない目まぐるしい調所属でのやり取りを「体系化」して有り難がる無能ジャズ屋の為の体系化を生んでしまった希代の天才が残してしまった体系化。これを未だに礼賛して、調性から外れるどころか、局所的に超調性にあやかって目まぐるしく転調させることがジャズだと誤解してしまった無能ジャズ屋をどれだけ輩出してしまった事か...。ジャズ耳を今一度作り直す為に、ジャズとは無縁の音楽から学ぶべき事は多いですよ、ジャズ屋のみなさん。私はそうしてジャズを選り好みするようになりました。

音塊=トーン・クラスターに学ぶ

トーン・クラスターというのは二度音程が凝聚する和音体系の総称ですが、現代音樂作曲家達はおそらくや「グリッサンド」も、時間的に繙いただけの「トーン・クラスター」として理解して、横の線が調的な線を生じさせない僅かな時間での非常に速いグリッサンドを伴わせているように私は思えるのでありますが、例えばジャズでのめまぐるしいキー・チェンジ(=転調)を16倍速くらいにして音の群として鳴らした時、それらは、あまりにせわしないグリッサンドにも似るのではないかと思う事が屢々あります。勿論真面目にジャズをきちんとやられていてインプロヴァイズも音一つ一つに偶発性をなどを伴わせないきちんとしたジャズの世界があることも私は理解しておりますし、そうしたジャズ屋とは違う本当のジャズの人達が苦心して構築したフレーズをグリッサンドと形容するには非礼に当たると思われる方もおられるかと思うのですが、抑も「グリッサンド」を卑下しない見方と方法論というのが音の構築の為にとても重要なヒントを与えているように、私は今回あらためて酒井健治の「White Out」にも同様に、Music Tomorrowの番組内で其の後野平氏がやはり語っていたように、器楽的演奏面で見れば恰も当てずっぽうに思われがちな線とやらがどういう影響が与えられるかという事をあらためて感じざるを得ず、先の酒井健治の作品冒頭部の、ハープの増和音直前のトーン・クラスターの顕われ等にはやたらと注目してしまうのです。感情に對して直截たる呼びかけが在る様に感じるのですね。

我々の意識というのは、言葉を習得した時点で万物を既知の言葉や記号で表そうとするので(それをすることで記憶を態々取り出して来ることなく、あるスイッチが入ったら《記憶モドキ》を取り出してきてくれるという変換に置き換わって了う)、いつしかそれが普遍的になって脳内での置換が行われていることも無自覚になりますが、自覚を通り越して無自覚すら必要のないほどにダイレクトに脳に届く音の模索を酒井健治の作品にはとても感じるわけですね。それを徒に他者の感情を玩ぶかのような挙動ではなく、「線としての」音楽を呈示しつつ、或る場所から場所への橋渡しをしているかのような連結が施され、それに對して私は酒井健治が作る「線の太さ」というのを感じる事が出来るので惚れ込んでいる一人なのであります。

マーカー5番の所では、そうした「線の太さ」がよく判る部分でもあり、いつしか木管(オーボエとフルート)に依ってG♭M7aug(G♭、B♭、D、F)によるフレーズで彩られ、この和音は二度ベースとして放たれるので、ポピュラー形式で表す所の「GbM7aug/A♭」という、非常に綺麗な和音が顔を出すのでありまして、クラシック音楽ファンでなくとも、プログレ系、特にカンタベリー系が好きな方なら極上の世界を垣間みるという事に遭遇する訳ですね。ふと気を許すといつしかこうした線を「束ねられ」耳に纏めて来るのでありますから實に耽溺に浸ることのできる妙味となるのですね。

音の揺さぶり

そうして心を奪われていると、また静かに推移してマーカー6番の處で突如トゥッティが放たれます。でもこのトゥッティではパーカッションも一撃しているのではなく「トコトコ」と奏している所が聴覚を刺戟させてくれるというか「麻痺」を伴わせるかのような「刷り込み」をも感じさせてくれる音なのですね。無意識の内に放たれているとでも云いましょうか。聴覚検査などでは子音を逸してホワイト・ノイズに置換させて聴かせても言語を読み取らせ、脳そのものの異常判定をする検査がありますが、此の時の母音を消失させてホワイト・ノイズを忍ばせても被験者はホワイト・ノイズにそれほど頓着せずに「脈」を作っているであろう意味のある音へ註力している訳ですね。この註力を無意識に促す様な背景のパーカッションというのが心憎いと云いますか、単なるトゥッティではない處に、由を知れば知る程怖さに近しい深みを見るのであります。

しかもここのトゥッティはAs durというメジャー・トライアドを基に多くの音を纏っているのでありますが、それが次の譜例のように表す事ができます。

このトゥッティでの和音は、トリトヌス(=三全音)を包含しています。属和音の様に包含している既知のタイプの物とは違います。しかし、基となっている和音の存在が強固であるので、味覚を騙されてしまったかのような實に色んな味を包含しているとでも云いますか、酒で云うならばジントニックの様な色彩を伴う味とでもいいましょうか。複雑な、一言では形容し難い旨い味を醸し出しているかと思います。

先のトリトヌスは上声部のF音とB音(ドイツ名=H)に現れていて、属和音の類とは異なる處に三全音という「触手」を構成しているのがお判りでしょう。譜例上ではH音を便宜的にC♭として表しているのは、バスの音を除いた音の6音を見た時、その内のC音を更にオクターヴ下に轉回させると、それら6音は凡て五度音程(完全五度、減五度など)を見出す事もできて、五度音程重畳型の和音は得てして倍音列と克ち合ったりするものですが、倍音列をあざ笑うかのように色彩豊かに生じている様にも耳にすることが出来ます。

レトログレイド!?

その後すぐにマーカー番号7番の個所では、急峻なクレッシェンド直後の各楽器のストップが見事で、それこそいわゆる「逆回転サウンド」を地で行ったような演奏で、クレッシェンド/ディミヌエンドを表す松葉記号も實は特殊なカーブを描いているのでは!?と思わせる程、とても特殊なアンサンブルの妙味を感じさせてくれて、特にそのストップ直後にグロッケンシュピールが、酩酊感を誘いつつ我に還るかのような表現が實に素晴らしくサブイボ(=鳥肌)が立ちまくります。私は、この急峻な表現のそれに、本当のレトログレイド(=音の逆行)が忍ばせられているのかと思い、実際にサンプラーに取り込んでみてみましたが、レトログレイドが忍ばせられているのではなく単に急峻な効果を狙ったモノのようです。但し、このプロセス中に現れるシンバル・ミュートが現れるホルンのF音はマーカー番号8番の處ですが、この音にはチャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番変ロ短調(=テレ朝怒り新党でも掛かる、幼児でも知っているあの曲)冒頭を思い出させるような、いつか何処かで見たり聴いたりしたようなデジャ・ヴの感覚に陥るかのような夢想感にも耽る事ができまして、ありとあらゆる情景が次々と浮かぶようで、まさに器楽的乍らも「混沌」とした演出は見事です。これを「オマージュ」とまで言い出してしまったら、F音を使う楽曲は総じて誰かの既知の曲なのか!?という事を言っている事に等しい無駄な喩えになるので、オマージュやら引用やらとも言う程ではありませんが、「郷愁」を演出している為なのか、聴き手が既知の何かに必死に投影させて理解しようとするその心のべクトルの向く先が、つい、途中にホルンの長いトーンに耳が註力され、希代の名曲を走馬灯の様に投影してしまうマジック的感覚というのが相応しい表現ではないかと思います。

(※本作品中にレトログレイドとなる逆行形フレーズが潜んでいる訳ではないので誤解なきようご理解のほどを)

複合的等音程和音

そうしてマーカー番号9番の處では、瞠目すべき和音が出現します。譜例のような、上声部と下声部に併存する複調由来の様な下に減七、上に減三和音とも表現できる様な和音が登場します。譜例では便宜的に下声部にEdim7という減七の和音、上にCdimという減三和音にしていますが、仮に各声部の調所属を明らかにするとするならば、下声部はヘ長調由来、上声部は嬰ハ短調由来に依るものと考えてもよさそうですが、ご本人が実際には調性由来として起因する和音に仕立てているかは定かではありません。細かな線がその和音に對しての脈絡としてぶら下がっていますので、それは聴き手が研究して吟味すれば良いものなのかもしれません。油を目にして水だと思わない限りは、こういう見方でもとりあえずは差し支えないだろうと思って譜例にしてみて各声部の調所属迄を考えてみた、というワケです。

暫くしてマーカー番号10番の個所では、蛇腹ホースが登場しますが、各ホースの旋律はCメジャー・トライアドとEメジャー・トライアドを併存させて弾いているので、ハ長調の二全音上(轉回すれば四全音下にも持っていけますが、二全音上に現れているのでこのように表現しています)の調域を複調として用いているという解釈も可能になります。

甘美なライト・モティーフ

その後、先のカノンによる二声部のライトモティーフが此処でフルートが亦奏されます。Gナポリタン・メジャー・スケールを用いているのが微分音が被さっていないため、赤裸々に姿を見せることでナポリタン・メジャー・スケールというヘプタトニック(=7音列)が持つ旋法的な二面性を感じることができます。余談ですがナポリタン・メジャー・スケールというのは、次の譜例に見られるように長音階の第2・3音が半音低い音階の事です。其の後すぐにこちらも二声で微分音を伴わせてハモるのでありますが、脈の露呈という點では前述よりも赤裸々な事はお判りかと思います。

混合長旋法の近似性にも似るのですが、例えばハーモニック・メジャー・スケールというのは、長音階のサブメディアント方向(長六度)である平行短調の度へ牽引力を強めるためにサブメディアントに對し半音の楔を入れるることでG#音を異名同音のA♭として扱うために生ずる(※A音に解決したらハーモニック・メジャーの体は失せる)音列であり、そのA音の解決とやらに頓着せずに上と下に4音ずつのテトラコルドを生じさせて異なる調域を併存させる手法も対位法的には普く存在するモノでもありますが、対位法的な要素を忍ばせるのではなく、あくまでも旋法の嘯き加減を仄めかして使うことが「赤裸々」でありまして、仄めかしつつ赤裸裸というのも矛盾した表現かもしれませんが、完全な調性感を見据えることはせずに旋法的な横の線が二面性を持っている世界を露にしているという意味です。人間を一度見るにしても正面を向けても背中を向けない限り背面は判らない、月の姿と同じですね。予測しうる長音階のそれとは少し異なる旋法で嘯くことで二面性が露になるのを私は「赤裸々」と表現している譯です。

あらためて振り返ってみると、ここで露になるライト・モティーフ出現までの一連のオーケストレーションの醍醐味はそれまでの2分と少しの間にも線としての在り方は、ポリフォニー音楽に精通している方であれば非常に近しく感じるシーンでもありましょうし、そうした「親しみ」を憶える事は十人十色の感情である筈で、いくらクラシック音楽を耳に馴染ませた聴衆が多いにしろ、呈示された判り易い音形に郷愁や親近感を誰もが伴うモノではありません。ですから、色んな人が持つ郷愁にもゆさぶりを与えて、色んな色彩を連結させているように変化する。その変化が段階的にではなく、言葉としては古いですがモーフィングの様にして色んな音を因果として引き連れ乍ら伴っているのでありますね。

色んな人が感じる郷愁は人それぞれであり、クラシック音楽ファンばかりを相手にするのではないという表れは、後述の部分にも感じる處がありますので、私の意図するものがあらためてお判りになるかと思います。先述の「郷愁」で喩えるならば、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番変ロ短調の様に聴こえるホルンのそれも、郷愁を誘う為の動機として使っているのかもしれません。

四分音のクリシェ

然し乍ら、こうした判り易い脈の後に訪れるマーカー番号13番の個所に来ると、これは四分音クリシェと形容すれば良いのでしょうか。まるで大欠伸をして聴いている音が弛緩して行くかの様な状況をイメージさせるオーケストレーションに更に驚きます。それにしても四分音への意識の高まりはあらためて凄みを感じるのが戦慄を憶える程、恐怖に近い感触があります。

複合和音への覚醒

そうして今度はマーカー番号14番で、直前に先のチャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番の冒頭を想起させてくれるホルンが「嘗ての記憶」の様に再現されますが、直後にポリ・コードで『D♭M7/E♭△』という和音を放ちます。これは上に長七包含の長和音、下に長三和音というモノですが、下の長三和音の根音を最高音に倒置させて鳴らしています。つまり、下から数えた時のG、B♭、D♭という音の束が情緒を深く伴わせ乍ら、他の遠因となる音を纏わせて、それこそジャズ方面では珍しくない長音階の下属音を根音とする處の和音の総合という七声の和音を見付けることができますが、ここの調所属が変ホに起因せずに、重畳しく複調由来で使った綜和音ではなく七聲の和音ではないかと私は思っています。

見解がどうあれ、世界観としては凡てを俯瞰するかのような見渡しで七つの音の総合が出るワケですが、調所属を強く示唆する音を最高音に持って行く所が心憎い演出だと感じます。この「倒置」があるが故に、機能的社会でのトニック、ドミナント、サブドミナントが一挙に表れた様な綜和音として直接に響かず、更に何かを亦示唆するようにしている様に聴く事が出来るのであります。

<補足>

ブログ投稿時では言葉不足なので補足しておきます。通常の調性社会の枠組みに於ける「全音階の総合の和音」という言葉が意味するものは、その調性内の音である7音総ての音を用いた七声の和音というコトを意味し、和音の構成音が調性内の音総てを用いるのであるのなら、属音を根音に「ソシレファラドミソ」と積み上げようが下属音を根音に「ファラドミソシレ」と積み上げても構成音は全く等しくなるものの、通常、調性社会で和音の総合=総和音が許容できるのは下属音を根音とする時を由来とする3度音程累積型の和音でありまして、そうした方面にも考慮し乍ら語っている事であります。 とはいえ曲中で「調性」はおそらく意識はしていないであろうという推測から、今回の譜例では変ホ長調の調性の属十三の和音(本位十一度包含)として示してはいるものの、これを変ホ長調の総和音と見るのはあくまでも便宜的なモノであり、下三声の長三和音に、上四声が別の調性由来の和音という風に述べているのです。

Minor-Major 9thコード

更に歩を進めると今度はマーカー番号15番の處で、木管達がB♭mM9という和音の分散を繰り広げていてくれているではありませんか。この和音は短三和音+長七+長九という五声の和音となりまして、長七度を包含するタイプの短和音というと、バルトークを分析したレンドヴァイ風に称すれば「ハイパー・マイナー」の類の和音でもありますが、此の和音の魅力は、短和音の第五音を基準とした時に、上と下で音程構造が完全に鏡像音程となりますので、之が魅力的な譯です。

第五音はF音なワケですからF音から上長三度にAがあり、F音から上完全五度にCがある。 鏡像音程なのでF音から下長三度にD♭があり、F音から下完全五度にB♭がある、という具合です。

私はこのコードを「マイナー・メジャー・ナインス」と称していて、他のクラシック由来の做品で取り上げるならば、ギデオン・クラインの弦楽三重奏第一楽章アレグロの最後の部分もやはりマイナー・メジャー・ナインスであります。この和音は古《いにしえ》を感じさせてくれる情緒深い和音であるため私はとても好きなのでありますが、こうした和音を由来とする旋律が訪れると私がやり過ごす事はありません。

或る意味ではこのマイナー・メジャー・ナインスという和音は近代和声を象徴する近現代を象徴する響きの一つだとも思いますので、あらためてこうして語っているワケです。このマイナー・メジャー・ナインスの第五音から更に鏡像を累乗して、第五音から下長七度と上長七度に音を配置して、そこから生じた最低音と最高音と倒置して連結させれば、故黛敏郎の「NNNニュースのテーマ」の冒頭と同様になります。そういう意味深さと悠久の時を感じさせるアナクロニカルな気持を生じさせる音でもあると思いますし、現代音楽も過去のそうした歴史を脈々と受け継いでいるのを実感させてくれるような嬉しい響きなのですね。

和声外音への凝視

マーカー番号16番の個所は圧巻です。E音を根音とする長属九と形容しうる和音は構成音こそ(E、G#、B、D、F#)ですが、私は、三声体の五度和音の構成音(E、B、F#)に對してG#とDのトリトヌスが纏わり付いた音という理解にしており、この和音に對して今度はブラスが「E♭リディアンの音形」の断片「E♭、F、G、A〜♪」という風に恰も「ファ、ソ、ラ、シ〜♪」という風にぶつけて来るのですからこれは凄いです。私はこのブラスの旋律のそれに何となくオリヴィエ・メシアンのトゥランガリラ交響曲第一楽章冒頭を想起したのですが(曲を知らない方に言っておきますが、全然違います)、それは兎も角として、この様な予期せぬ所からの旋律の与えはあらためて註目に値するもので、ジャズをやる人なら間違いなくこういう處に理解が及ぶ筈なのでしょうが、クラシック音楽および現代音楽において和声外音を熟知して来たからの語彙にはあらためて感謝しなくてはいけませんよ!

ポピュラー界隈で言うならばE音を根音とする長属九は「E7(9)」と表記が可能です。この和音に對してE♭、F、G、Aとぶつかるワケですから、少なくともポピュラー/ジャズの然も狭い世界に閉じこもった方々の理解だとE7上でE♭の脈を論理的に説明できる人は極めて稀でありましょう。差し詰めエドモン・コステール流に言うとしたら、属二十三の和音を引き合いに出して、E♭は減15度由来、Fは短23度由来であるかもしれませんが、いずれにしてもこの脈の使い方は素晴らしいモノだと私は念を押したい所です。

微分音が齎す和音への作用

そこで愈々終盤、静寂が訪れ木管の朴訥とする長三和音は何かのポピュラー音楽を髣髴とさせてくれる和音を聴かせて呉れます。この長三和音の正体は「F+△」というFメジャー・トライアドより50セント高い音で律されている長三和音なのでありますが、そういう音であっても想起してしまうのがビートルズの「Strawberry Fields Forever」のイントロなんですね。私はどうしてもこれはポピュラー音楽への微かなる記憶の断片が走馬灯の様に喪失し行くオマージュとして見立てておりますが、音律が50セント違う事も忘れてしまう位の物に、人間が固執するものは何なのか!?という事をあらためて感じさせてくれるという隠喩が在る様な気がしてなりません。

そして曲の一番最後は、まるでわらべ歌をも感じさせてくれるようなペンタトニックの断片を用いてホ長調らしさとその平行短調側を「示唆」する嬰ハ短調を感じさせて終ります。ペンタトニックの断片はこれはペンタトニック・ユニットはありません(※ペンタトニック・ユニットはVIの音を省く4音列)。然し乍ら断片ではあっても調を決定付けるトライトーンの音達が無い47抜き音階(ヨナ抜き音階)の断片でもあるワケですから、先述の様に、既知の体系(=調性社会)とは異なる方向にトリトヌスを忍ばせるそれとは翻って逆のアプローチで、今度はトリトヌスを抜いて来るというシンプルさで曲を終始するというのが、調的な根幹を曖昧にして嘯いたままに、明日の天気が判らないままに次の予見と、調判定の為の音がなくとも線の牽引力で終止感を醸すこの風情ある姿に吃驚です。なんと強かに。年次定例行事で、「また次も見よう」という予見を感じさせてくれる深みのある情緒を感じますね。

追記

本ブログ記事公開に際して、酒井健治氏ご本人に本記事をお読みいただき、その上で当ブログ記事公開の快諾をいただいた事に実に景慕に堪えないもので、あらためましてこの場を借りて深甚なる謝意の念を表したいと思います。

2013-08-18 22:00