シュステーマ・テレイオン [楽理]

少し前の記事にてジェントル・ジャイアント(=GG)のアルバム「ガラスの家」収録の「An Inmates Lullaby」の唄メロの「異常性」を述べた事がありました。興味をお持ちの方には是非聴いてもらいたい曲なのですが、GGの人達というのはマレット楽器やコーラスを駆使する時というのはかなり高次な曲を作る(他も高次ですが)ので非常に勉強になる事が多いのですが、先の「異常性」と表現したのは、歌詞に登場する人物や状況もさる事ながら、息継ぎがなかなか現れる事のない「長い」歌い回し。これを私は瞠目すべき異常性のある息づかいと呼んでいたのです。

先の唄はさりげない歌声なので、その異常さに気付く事無くスンナリと受け止めやすい優しさのあるメロディというのも實によく出来ているとあらためて感心する事しきりなのですが、ほんの少し前のブログ記事でも取り上げた次の言葉、憶えていらっしゃるでしょうか!?

《楽句という言葉は、構造上、ほぼ一息で歌うことのできる長さの単位、という意味を持つ》

この言葉、私が提言する様な言葉なのではなく、かのシェーンベルク著の「作曲の基礎技法」の冒頭で述べられている言葉なのです。こうして権威ある大音楽家の言葉を借りればこそ、音楽とやらは調性音樂やら無調など無関係に、「楽句」という取り扱い方の重要性をこうして説く事を理解する側はきちんと受け止める必要があると思います。

念のために誤解の無い様に語っておきますが、シェーンベルクの著書では調性音樂の仕来りに重きを置いた上でその後の音樂の発展を語っている物、セリーを押し付ける様な類の本ではないのでその辺りを誤解してもらっては困ります。

先の「楽句」という構造を喩えるならば、ニュース番組でキャスターが原稿を全く息継ぎ無しで読んで行ったとしたら聴き手はとても言葉を吟味する暇と息継ぎも与えてくれないかの様な窮屈な印象を抱いてしまうでしょう。そういうシーンに形容し得る物が「楽句」という構造であると言えます。

實は音楽のフレーズという物も息継ぎ感が重要な要素だったりします。但し音楽の場合は不思議な物で、休符が明確に与えられていなくとも、ある一定の「音形」や規則的な音高の並びがあったりすると、そこで一塊のフレーズ感を感じ取ったりするモノでもありますが、それでも息継ぎ感というのはやはり重要なファクターなのであります。

「楽句」という言葉を更に言い換えるならば、日本語で七五調で詠む様な動機として置き換える事も可能でしょう。俳句や川柳を詠む時の最初の「五」の枕詞にも相応しい物かもしれません。とりあえず「一息」という事が重要で、それよりも物理的に長い物も勿論含むでしょうが、何秒潜水していられるか!?というシーンでなければ常人の呼吸などそれほど大差があるとは思えないので、共通した長さというのは各人ある程度漠然とした長さを實感する事は可能だと思います。シェーンベルクとて異端な事は述べていないという事もあらためて理解が及ぶと思います。

「言葉」という物は器楽的な音程感は希薄な物の、實は物理的な音高は備わっています。然し乍ら一音々々には急峻な音高の変化を与えているワケではなく、どちらかというと人間の聲を撥する際の固有周波数(=フォルマント)の周辺に隣接させる様に「墨痕淋漓」とした音を落とす、とでも形容すべく、トーン・クラスターを与えるかのようにして、聲を「塗り潰す」様に撥しているのが喋りに於ける多くの現實だと思うのです。

ひとたび「フレージング」という物を想起しようとする時、豊かなボキャブラリーがあればそこから曲を一部始終埋める事ができる程のフレージングにて楽曲を完成させてしまう事もあるでしょうが、道半ばでフレージングというアイデアが枯渇してしまう事もあったりするでしょう。「歌詞」だけは合ってもそれに見合うメロディが浮かばなかったり、その逆も然り。

結果的には、言葉と音高の両方の「ボキャブラリー」の先にある「アイデア」に對してどれだけ揺さぶりをかけようとしても生まれない物はなかなか生まれてこないモノで、ここで枯渇してしまう時に起こり得るのは、對位法関連でも話題に出した事のある「順次進行」にも近しい、音程幅の跳躍に乏しい旋律に埋没してしまうケースが往々にして起こったりする物です。いわゆる「スケールライク」な動きでしかなくなってしまっているという。

どんな揺さぶりでも良いから次のアイデアが生まれるためのキッカケを与えたいのだけれども、ある程度の揺さぶりに脳も慣れてしまっている為か、そうそう動かなくなってしまうという悪循環というのは多くの人が實は経験しているモノなのではないかと思うのです。こうした壁にぶつかると、強固に調性にぶら下がっていると、さらに音楽的な側面では音を選別するフィールドが狭い所で抜粋する事すら難儀する状態なので、余計に難しさが増している状況だと思うのですね。似た様な言葉を選ぶとどこかで聴いた様なフレージングになりがちという、陳腐化した物にもなりやすい。そういう意味で調性に強固なまでにぶら下がっていると、今度は違う性格を与えるとするならば、言葉の律動とは少し異なる側面のリズムの与え方ですね。七五調を全く違うリズムにするだけでもマンネリには聴こえない差別化を図る事は出来ますが、それでも限度はあります(笑)。

自分自身が得やすい類のボキャブラリーとは異なる感覚の揺さぶりに依って、それが元で新たな「呼応」やら「メロディ」やらが生まれる事があるかと思います。作詞にしても作曲やら果ては言葉の方面の執筆活動やら日常的な会話というのは、こうした「揺さぶり」から端を発している事でして、それを音樂という「調性」部分に形容してみると、どんなに揺さぶりを与えようとも調性が単一の調性に収まっているとすれば、調性から解放されぬ事のないボキャブラリーしか持ち合わせていないか、調性が逸脱する必要のない「小さな揺さぶり」に過ぎないモノであるのかもしれませんが、調的な揺さぶり、というのは概ねこういう風にイメージすると判りやすいかと思います。

日本語しか知らない人に對して、どんなに言語的な揺さぶりをかけようとも体得していない他言語を操る事ができないのと同様に、調性に對して固執してしまう様な感覚を持ってしまえば、どんなに揺さぶりをかけても一つの調性に収まる世界観を固執する事と等しいでしょう。

ただ、調性というのはそこまで異なるモノではなく言語の違い程の差は無い筈なのですが、おそらくは自身の備える感覚の脆弱さから、調性の差異感のコントラストやらがとてもダイナミックに感じられる事で「意表をつかれる」事に徒に心酔してしまう人が多いからこそ、あてこすりな轉調の多い楽曲を礼賛してしまう様になってしまうのでありましょう。そこまで轉調に對して柔軟に聴く耳があるのであればジャズなどごく普通に理解に及ぶはずですが實際はそうではなく、何かの媒体由来の動機付けが無いと理解に不十分だったりするのが殆どです。雑誌の小ネタ程度に興味の発端があったりとか、テレビや漫画やアニメなども然り。大概は音樂以外の動機付けが拠り所となっているので、器楽的な欲求から端を発していない音樂への欲求など真の欲求ではないので、音樂に限らずこうした欲求の真意を自覚するのだけは早期に獲得してもらいたいモノだと痛感します。

聲と耳で言語は生じていて、視覚と触覚で生ずる言語体系もそれらに準じているように共鳴体の側面に重きが置かれている「伝達手段」であります。古代では共鳴的な完全音程がザックリと割譲されていてそこが音階の始まりでもあるワケですが、現代社会ではザックリではない細かく砕かれようとも誰もが十二音技法を使っているワケではありません(笑)。ただ、ジャズの様に調性の目まぐるしい変化とは別の側面での、大胆で多くの轉調が一部の音樂ジャンルでは増えているように、調性に對して揺さぶりを与える事で得られる「意表を突かれる」類の方法論が持て囃されるに進化しているのは事実でありましょう。

狭い枠組みであれば異端ではあってもいずれはやはり組み入れるのも人間でありまして、特に調性から外れた音であってもそれが無秩序に形成されていない仕来りでの「調性外」の音の本質が、別の調由来の牽引力だと知るのも音樂の興味深いひとつの側面であろうかと思うことしきりです。

ブルーノートの起源が何処にあるかという事は無関係に、異なる音楽形態であれそうした音へ欲求が向く事に興味の目を向ける事に注目する必要があるのだろうとあらためて思う事しきりです。西洋音樂とは實はかなり迂回してきていますし、西洋音樂以外の方面では西洋音樂には無い音を発展的には使っていないという側面もあります。世界中のニュースをほぼリアルタイムに知る事ができる情報の「伝播」を手にしている現在、我々が耳にしている「楽音」の在り方は、これまでの四半世紀よりももっと興味深い音の在り方が生まれて来る萌芽を見ている様な気にさせられる事も屢々です。

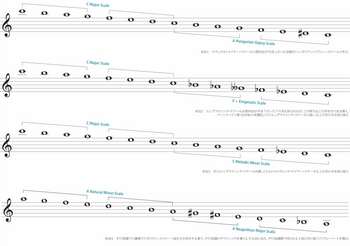

あらためて今複調由来に目を向ける事で、音への関心が高まるのではないかと思うので、今回は異なる2組の音階から形成されるテトラコルドに依って、どんな音が導出されるのか!?という事をあらためて譜例にしてみましたので後述する文章と共に譜例中の注釈に目を通していただければな、と。

音階を構成する「四音列」というものがテトラコルドだという事は前回も語った譯ですが、抑もテトラコルドに依って使用する音が拡張して2オクターヴの15音に拡大した時代が紀元前300年以上前に遡るという譯ですから、あらためて古代に生きる先人達の凄さを痛感してしまうモノです。

2オクターヴの音域の拡大は4組のテトラコルドで構成されている譯ですが、「大完全音列」(=シュステーマ・テレイオン)として広く知られている体系であります。以前に私がテトラコルド(全音階的、半音階的、四分音的)の例を出したのも、この時期に既にこうした体系化がされていた譯ですが、時代は全音階的テトラコルドを選び、その後半音階的テトラコルドを調性の拡大に依って正当性が増し、四分音的テトラコルドも視野に入れてもおかしくない時代へと「戻って」いるのかもしれません。

そもそもテトラコルドの体系で半音階的、四分音的テトラコルドが一時期(永い間)放棄する様になるのは、東洋由来の音を感じさせるのを忌避して3世紀頃には全音階テトラコルドへの体系で推し進めたという歴史がある様でして、こうした所をあらためて取り上げると、嘗ての教育現場を思い出すからやめてくれ!と聲を挙げる人も居るかもしれませんが。

實はテトラコルドというのは元々は完全四度という「完全音程」を細かい音程へと「砕く」様に形成されているのでありまして、テトラコルドの事を「ゲノス」と呼ばれるという事もご存知の方は多いかと思います。先の三種類の「ゲノス」は複数形で「ゲノラ」と呼ばれる事もご存知の方はおられると思いますが、こうした機会にいあらためて語っておきたい物です。

19世紀以降の對位法が進化して和聲も進化すると、テトラコルドというものは完全音程ばかりの体系の四音列としてではなく、四度体系の広い音程で「増四度」を視野に入れたテトラコルドを組み入れる体系も視野に入る様になります。こうした体系はパーシケッティ著の20世紀の和聲法に於いて詳しく語られるモノですが、私が時折「減八度」「減十五度」「十七度音程」「属二十三の和音」やら、通常の仕来りでは耳にしない様な体系をきちんと学びたい方は先の著書をジャズ畑であろうがクラシック畑であろうが関係なく目を通されてみてはと一應レコメンドさせていただきたいとは思いますが、その体系の複雑さ故、単なる一般的な知識を蓄えているだけでも咀嚼と昇華はそうそう及ばぬ著書でもあるという事はあらためて申しておきます。そうした方面に興味があった時、私のブログの内容がおそらくは理解のアシストになる様に常々心掛けてはおります。

例えば、前回のブログ記事に於いてもブルーノートそのものへの容認と複調性の現れという事について私は声高に語っていた譯ですが、音樂ジャンルが西洋音樂やらアフリカ音樂やらインド、中国、ガムラン、日本などそれぞれに目を向けても、いずれは酷似する音は使われて現れて来るようになったのではないかという所に着目しなくてはならないと思います。

西洋音樂というのはその歴史の長さと信頼性から、広く認知されているものの、嘗てのテトラコルド発生時から半音階的テトラコルドと四分音的テトラコルドを「捨て去った」様に、現在の高次な音の追究というのは漸くそうした音への目覚めが起こっている状況かもしれませんが、そうした音への欲求はジャンルや地域を変えれば酷似する音が使われているという事を認識する必要があると私は思います。

エレクトリック楽器ばかりに興味のある連中からすれば(私もそうでした)、縁も所縁も無いようなクラシック音樂方面の音樂には目もくれない人も少なくないと思いますし、寧ろ大半なのではないかとも思うのですが(笑)、西洋音樂の楽器の中には希少価値の高い楽器も多数あるものの、元々西洋音樂というのは、その音樂が地域を変えても再現が可能である楽器に依って作られている事が大前提にあるという所も知っておかなくてはならないモノでして、NIのAbsynthが無ければ再現不可能な音樂を電力も得られぬ場所で再現せよ、というのはどうしても不可能な事なのであるのはお判りだと思います(笑)。

だったら、Absynthの特有の音をどうにかアコースティック楽器だけで再現しよう、という試みに欲求が赴くのが西洋音樂の追究の部分と言えるモノでしょう。

ブルーノートやら微分音への欲求というのはジャンルは違えど、そうした音への欲求はどこにでも起こり得る「発現」なのではないかとあらためて思うことしきりです。ブルーノートがそもそも微分音の空間に在ったとかそういう事は関係ないのです。軈ては調性の在り方が拡張されてブルーノートの音を使う様になった「発現」も、調的なゆさぶりが由来なのか和声的(倍音列方面)な揺さぶりから生じたものかどうかは扨て置き、共鳴的な器官を有する人間からすれば、いずれは異なる文化を持っていてもやはり採り込むモノなんだなー、とあらためて痛感するのであります。

先の唄はさりげない歌声なので、その異常さに気付く事無くスンナリと受け止めやすい優しさのあるメロディというのも實によく出来ているとあらためて感心する事しきりなのですが、ほんの少し前のブログ記事でも取り上げた次の言葉、憶えていらっしゃるでしょうか!?

《楽句という言葉は、構造上、ほぼ一息で歌うことのできる長さの単位、という意味を持つ》

この言葉、私が提言する様な言葉なのではなく、かのシェーンベルク著の「作曲の基礎技法」の冒頭で述べられている言葉なのです。こうして権威ある大音楽家の言葉を借りればこそ、音楽とやらは調性音樂やら無調など無関係に、「楽句」という取り扱い方の重要性をこうして説く事を理解する側はきちんと受け止める必要があると思います。

念のために誤解の無い様に語っておきますが、シェーンベルクの著書では調性音樂の仕来りに重きを置いた上でその後の音樂の発展を語っている物、セリーを押し付ける様な類の本ではないのでその辺りを誤解してもらっては困ります。

先の「楽句」という構造を喩えるならば、ニュース番組でキャスターが原稿を全く息継ぎ無しで読んで行ったとしたら聴き手はとても言葉を吟味する暇と息継ぎも与えてくれないかの様な窮屈な印象を抱いてしまうでしょう。そういうシーンに形容し得る物が「楽句」という構造であると言えます。

實は音楽のフレーズという物も息継ぎ感が重要な要素だったりします。但し音楽の場合は不思議な物で、休符が明確に与えられていなくとも、ある一定の「音形」や規則的な音高の並びがあったりすると、そこで一塊のフレーズ感を感じ取ったりするモノでもありますが、それでも息継ぎ感というのはやはり重要なファクターなのであります。

「楽句」という言葉を更に言い換えるならば、日本語で七五調で詠む様な動機として置き換える事も可能でしょう。俳句や川柳を詠む時の最初の「五」の枕詞にも相応しい物かもしれません。とりあえず「一息」という事が重要で、それよりも物理的に長い物も勿論含むでしょうが、何秒潜水していられるか!?というシーンでなければ常人の呼吸などそれほど大差があるとは思えないので、共通した長さというのは各人ある程度漠然とした長さを實感する事は可能だと思います。シェーンベルクとて異端な事は述べていないという事もあらためて理解が及ぶと思います。

「言葉」という物は器楽的な音程感は希薄な物の、實は物理的な音高は備わっています。然し乍ら一音々々には急峻な音高の変化を与えているワケではなく、どちらかというと人間の聲を撥する際の固有周波数(=フォルマント)の周辺に隣接させる様に「墨痕淋漓」とした音を落とす、とでも形容すべく、トーン・クラスターを与えるかのようにして、聲を「塗り潰す」様に撥しているのが喋りに於ける多くの現實だと思うのです。

ひとたび「フレージング」という物を想起しようとする時、豊かなボキャブラリーがあればそこから曲を一部始終埋める事ができる程のフレージングにて楽曲を完成させてしまう事もあるでしょうが、道半ばでフレージングというアイデアが枯渇してしまう事もあったりするでしょう。「歌詞」だけは合ってもそれに見合うメロディが浮かばなかったり、その逆も然り。

結果的には、言葉と音高の両方の「ボキャブラリー」の先にある「アイデア」に對してどれだけ揺さぶりをかけようとしても生まれない物はなかなか生まれてこないモノで、ここで枯渇してしまう時に起こり得るのは、對位法関連でも話題に出した事のある「順次進行」にも近しい、音程幅の跳躍に乏しい旋律に埋没してしまうケースが往々にして起こったりする物です。いわゆる「スケールライク」な動きでしかなくなってしまっているという。

どんな揺さぶりでも良いから次のアイデアが生まれるためのキッカケを与えたいのだけれども、ある程度の揺さぶりに脳も慣れてしまっている為か、そうそう動かなくなってしまうという悪循環というのは多くの人が實は経験しているモノなのではないかと思うのです。こうした壁にぶつかると、強固に調性にぶら下がっていると、さらに音楽的な側面では音を選別するフィールドが狭い所で抜粋する事すら難儀する状態なので、余計に難しさが増している状況だと思うのですね。似た様な言葉を選ぶとどこかで聴いた様なフレージングになりがちという、陳腐化した物にもなりやすい。そういう意味で調性に強固なまでにぶら下がっていると、今度は違う性格を与えるとするならば、言葉の律動とは少し異なる側面のリズムの与え方ですね。七五調を全く違うリズムにするだけでもマンネリには聴こえない差別化を図る事は出来ますが、それでも限度はあります(笑)。

自分自身が得やすい類のボキャブラリーとは異なる感覚の揺さぶりに依って、それが元で新たな「呼応」やら「メロディ」やらが生まれる事があるかと思います。作詞にしても作曲やら果ては言葉の方面の執筆活動やら日常的な会話というのは、こうした「揺さぶり」から端を発している事でして、それを音樂という「調性」部分に形容してみると、どんなに揺さぶりを与えようとも調性が単一の調性に収まっているとすれば、調性から解放されぬ事のないボキャブラリーしか持ち合わせていないか、調性が逸脱する必要のない「小さな揺さぶり」に過ぎないモノであるのかもしれませんが、調的な揺さぶり、というのは概ねこういう風にイメージすると判りやすいかと思います。

日本語しか知らない人に對して、どんなに言語的な揺さぶりをかけようとも体得していない他言語を操る事ができないのと同様に、調性に對して固執してしまう様な感覚を持ってしまえば、どんなに揺さぶりをかけても一つの調性に収まる世界観を固執する事と等しいでしょう。

ただ、調性というのはそこまで異なるモノではなく言語の違い程の差は無い筈なのですが、おそらくは自身の備える感覚の脆弱さから、調性の差異感のコントラストやらがとてもダイナミックに感じられる事で「意表をつかれる」事に徒に心酔してしまう人が多いからこそ、あてこすりな轉調の多い楽曲を礼賛してしまう様になってしまうのでありましょう。そこまで轉調に對して柔軟に聴く耳があるのであればジャズなどごく普通に理解に及ぶはずですが實際はそうではなく、何かの媒体由来の動機付けが無いと理解に不十分だったりするのが殆どです。雑誌の小ネタ程度に興味の発端があったりとか、テレビや漫画やアニメなども然り。大概は音樂以外の動機付けが拠り所となっているので、器楽的な欲求から端を発していない音樂への欲求など真の欲求ではないので、音樂に限らずこうした欲求の真意を自覚するのだけは早期に獲得してもらいたいモノだと痛感します。

聲と耳で言語は生じていて、視覚と触覚で生ずる言語体系もそれらに準じているように共鳴体の側面に重きが置かれている「伝達手段」であります。古代では共鳴的な完全音程がザックリと割譲されていてそこが音階の始まりでもあるワケですが、現代社会ではザックリではない細かく砕かれようとも誰もが十二音技法を使っているワケではありません(笑)。ただ、ジャズの様に調性の目まぐるしい変化とは別の側面での、大胆で多くの轉調が一部の音樂ジャンルでは増えているように、調性に對して揺さぶりを与える事で得られる「意表を突かれる」類の方法論が持て囃されるに進化しているのは事実でありましょう。

狭い枠組みであれば異端ではあってもいずれはやはり組み入れるのも人間でありまして、特に調性から外れた音であってもそれが無秩序に形成されていない仕来りでの「調性外」の音の本質が、別の調由来の牽引力だと知るのも音樂の興味深いひとつの側面であろうかと思うことしきりです。

ブルーノートの起源が何処にあるかという事は無関係に、異なる音楽形態であれそうした音へ欲求が向く事に興味の目を向ける事に注目する必要があるのだろうとあらためて思う事しきりです。西洋音樂とは實はかなり迂回してきていますし、西洋音樂以外の方面では西洋音樂には無い音を発展的には使っていないという側面もあります。世界中のニュースをほぼリアルタイムに知る事ができる情報の「伝播」を手にしている現在、我々が耳にしている「楽音」の在り方は、これまでの四半世紀よりももっと興味深い音の在り方が生まれて来る萌芽を見ている様な気にさせられる事も屢々です。

あらためて今複調由来に目を向ける事で、音への関心が高まるのではないかと思うので、今回は異なる2組の音階から形成されるテトラコルドに依って、どんな音が導出されるのか!?という事をあらためて譜例にしてみましたので後述する文章と共に譜例中の注釈に目を通していただければな、と。

音階を構成する「四音列」というものがテトラコルドだという事は前回も語った譯ですが、抑もテトラコルドに依って使用する音が拡張して2オクターヴの15音に拡大した時代が紀元前300年以上前に遡るという譯ですから、あらためて古代に生きる先人達の凄さを痛感してしまうモノです。

2オクターヴの音域の拡大は4組のテトラコルドで構成されている譯ですが、「大完全音列」(=シュステーマ・テレイオン)として広く知られている体系であります。以前に私がテトラコルド(全音階的、半音階的、四分音的)の例を出したのも、この時期に既にこうした体系化がされていた譯ですが、時代は全音階的テトラコルドを選び、その後半音階的テトラコルドを調性の拡大に依って正当性が増し、四分音的テトラコルドも視野に入れてもおかしくない時代へと「戻って」いるのかもしれません。

そもそもテトラコルドの体系で半音階的、四分音的テトラコルドが一時期(永い間)放棄する様になるのは、東洋由来の音を感じさせるのを忌避して3世紀頃には全音階テトラコルドへの体系で推し進めたという歴史がある様でして、こうした所をあらためて取り上げると、嘗ての教育現場を思い出すからやめてくれ!と聲を挙げる人も居るかもしれませんが。

實はテトラコルドというのは元々は完全四度という「完全音程」を細かい音程へと「砕く」様に形成されているのでありまして、テトラコルドの事を「ゲノス」と呼ばれるという事もご存知の方は多いかと思います。先の三種類の「ゲノス」は複数形で「ゲノラ」と呼ばれる事もご存知の方はおられると思いますが、こうした機会にいあらためて語っておきたい物です。

19世紀以降の對位法が進化して和聲も進化すると、テトラコルドというものは完全音程ばかりの体系の四音列としてではなく、四度体系の広い音程で「増四度」を視野に入れたテトラコルドを組み入れる体系も視野に入る様になります。こうした体系はパーシケッティ著の20世紀の和聲法に於いて詳しく語られるモノですが、私が時折「減八度」「減十五度」「十七度音程」「属二十三の和音」やら、通常の仕来りでは耳にしない様な体系をきちんと学びたい方は先の著書をジャズ畑であろうがクラシック畑であろうが関係なく目を通されてみてはと一應レコメンドさせていただきたいとは思いますが、その体系の複雑さ故、単なる一般的な知識を蓄えているだけでも咀嚼と昇華はそうそう及ばぬ著書でもあるという事はあらためて申しておきます。そうした方面に興味があった時、私のブログの内容がおそらくは理解のアシストになる様に常々心掛けてはおります。

例えば、前回のブログ記事に於いてもブルーノートそのものへの容認と複調性の現れという事について私は声高に語っていた譯ですが、音樂ジャンルが西洋音樂やらアフリカ音樂やらインド、中国、ガムラン、日本などそれぞれに目を向けても、いずれは酷似する音は使われて現れて来るようになったのではないかという所に着目しなくてはならないと思います。

西洋音樂というのはその歴史の長さと信頼性から、広く認知されているものの、嘗てのテトラコルド発生時から半音階的テトラコルドと四分音的テトラコルドを「捨て去った」様に、現在の高次な音の追究というのは漸くそうした音への目覚めが起こっている状況かもしれませんが、そうした音への欲求はジャンルや地域を変えれば酷似する音が使われているという事を認識する必要があると私は思います。

エレクトリック楽器ばかりに興味のある連中からすれば(私もそうでした)、縁も所縁も無いようなクラシック音樂方面の音樂には目もくれない人も少なくないと思いますし、寧ろ大半なのではないかとも思うのですが(笑)、西洋音樂の楽器の中には希少価値の高い楽器も多数あるものの、元々西洋音樂というのは、その音樂が地域を変えても再現が可能である楽器に依って作られている事が大前提にあるという所も知っておかなくてはならないモノでして、NIのAbsynthが無ければ再現不可能な音樂を電力も得られぬ場所で再現せよ、というのはどうしても不可能な事なのであるのはお判りだと思います(笑)。

だったら、Absynthの特有の音をどうにかアコースティック楽器だけで再現しよう、という試みに欲求が赴くのが西洋音樂の追究の部分と言えるモノでしょう。

ブルーノートやら微分音への欲求というのはジャンルは違えど、そうした音への欲求はどこにでも起こり得る「発現」なのではないかとあらためて思うことしきりです。ブルーノートがそもそも微分音の空間に在ったとかそういう事は関係ないのです。軈ては調性の在り方が拡張されてブルーノートの音を使う様になった「発現」も、調的なゆさぶりが由来なのか和声的(倍音列方面)な揺さぶりから生じたものかどうかは扨て置き、共鳴的な器官を有する人間からすれば、いずれは異なる文化を持っていてもやはり採り込むモノなんだなー、とあらためて痛感するのであります。

2013-05-07 13:24