短和音の振る舞い (2) [楽理]

扨て、今回の短和音の話題は先鋭的ではない方の類について語るとしますが、短和音における「九度音」の取り扱いについての話題を取り上げる事に。

先鋭的ではない方の取り扱いと言いましたが、それでも機能和声的ではないと言った方が宜しいでしょうか(笑)。通常、我々が今日親しんでいるポピュラー音楽理論の枠組みに於ける短和音上に生じる「九度音」というのは長九度音こそが取り扱うべき音で、短九度は「アヴォイド」として取り扱われる事は基本的な楽理を理解されている方ならお判りの事でしょう。

然し、過去にもF.リストのコラール作品「不毛なオッサ」(S.55)に用いられている「ホの旋法の総和音」=e・g・h・d・f・a・c・eは、包含する短和音Eマイナーに対して短九度をも包含するモノとして生ずるモノで、私はそれを『予期せぬ方角から放たれる光」の様な情景を思わせるような響きとして表現したモノでした。

抑も短和音上において短九度が「アヴォイド」という風に近視眼的に断罪されている理由、一体どれほどの人が明確に感じ取っている事でありましょうか!?「アヴォイド」だって、「アヴォイドだからダメなんだ!」という風にしか理解していない人が大半なのではないかと思うんですな(笑)。「アヴォイドって何でダメなの?」と訊かれて直ぐに説明できる人も少ないかと思います。即ち、「アヴォイド」という体系化された言葉をそのまんま理解しているにしか過ぎず、詰め込み型の知識でしかない類の覚え方に収まっている人が殆どなのであります。

そもそも「アヴォイド」というのは、「避けなくてはならない音を含んでしまうと属七の体を持たせてしまうから」に他ならないのであります。先の「ホの旋法の総和音」だって、結局は「G7」という属七の体を包含しているのでありますが、避けているのではなく立派に使っている好例なのでありますね(笑)。

属七の和音がそこに在るという事は、その先のトニックの方角を提示する事になるので、あらゆる方角に和音を進行させてもその先々で常に属七の体を作ってしまったとしたら、それはもう進行とは呼べないのでありますね(笑)。

長調の主要三和音というスリー・コードを繙いてみると、C△、F△、G7という風にコードネームを与える事ができますが、それらはトニック、サブドミナント、ドミナントという風に役割がそれぞれ3種類与えられています。この「役割」こそが調性感を齎すエレメントなのですが、重要な事はそれぞれの役割において必ず一つの音は共有し乍ら、自身の和声外の音と共有する音を取り込んで進行するのが機能和声の枠組みなのであります。

つまりCメジャー・トライアドからFメジャー・トライアドに進行する場合、C音を共有しつつ和声外の音を使い乍ら他へ進むというメリとハリというのが調性社会の枠組みなのであります。もっというと、倍音に依存する響きと倍音列に生じない音とのメリハリがさらに調性内での進行の役割なのだという事を知って、アヴォイドとはどういう事なのか!?という所から理解を深めないと、唯単に音楽に対して近視眼的なレッテルを貼ってしまう事になりかねないのです。

調性を強く意識するというのは基本的な部分なので、これを文字に置き換えるとしたら、調性を強く意識する類の本は読みやすく&理解しやすい本だと思えばイイでしょう。調性がハッキリしないタイプの物は非常に難解で悩ましい文章だという風に考えるとイイかもしれません。軈ては難しい方面の音楽的な響きを好む様になるのは、言葉の習熟と音楽の習熟も同様なのであります。

とはいえ、調性社会の枠組みの中でもどんな音をも使って良いのだという事を申しているのではありません。先のF.リストの例にしても、アヴォイド・ノートが含まれていようとも調性社会とは別の側面からのアプローチだという事を受け止めて理解しなければならないモノです。加えて前提の理解として、調性社会という枠組みを皆が知っているからこそアヴォイド・ノートを含む様な音楽には特異さが一層反映されるワケでありますね。

短和音に短九度の音は確かにアヴォイド・ノートです。しかし、そうした音も実例はあるという事を述べているのであります。先のF.リストの例も短和音に短九度を含む抜粋とも言えるのでありますが、和声的に用いている世界観はそれ以上の姿として総和音という形式を用いている事を理解する必要があります。

しかしマイナー・コードに短九度が表れるとなると、ポピュラー形式に則った表記ではかなり難しい扱いであることは確かなのでポリ・コード表記で逃げたりする位しか方法はありませんが、クラシック方面の世界では「中音の九度」という九の和音の用法としてきちんと分類されている所はあらためて注目しておかなければなりません。とかくジャズ界隈やポピュラー界隈の知識だけになってしまっている輩は自分の畑しか礼賛しなかったりするモノですが、そういう所が省いてしまっている体系化の裏側を知らずに居るのは悲運な事だとあらためて申しておかなくてはなりません。

この「中音の九度」というのはサティの「逃げ出させる歌」(Airs a faire fuir)の1番に於いても、楽譜の中に「enigmatique」と注釈がある所に用いられているのですが、短九度は和声的に用いられているのではありませんが、Eフリジアンを強く示唆してEマイナーから短九度F音をフックに使ってF#マイナーに進むという、実に憎い演出をしている箇所があります。この曲は毒々しいほどのいかにもな「フランス!」的な響きを感じることができるので、こうした使い方も面白さのひとつでありましょう。「不毛なオッサ」の別方角から光が放たれる様な感覚とはまた異なる類のモノです。YouTubeでもごくフツーに聴くことができるのでお試しあれ。

こうした体系の外にある様な枠組みを知っておき乍ら今一度短和音について語る事にしますが、短和音の下方にさらに3度を追い求めるような牽引力は、上方に倍音の脈絡を求めて3度の和音を更に重畳させる事と同意であるという事は前回申した通りです。短和音の下方への牽引力とやらをもう一度語っておくと、音楽的な視野が複調・多調に及んだ時、とても世界が拓けるという事をあらためて申しておかなくてはならない為、今一度「下方倍音列」という事を語る事になります。

上方に倍音を頼る様に、短和音の下方の脈絡はそれの「鏡像」的な動きだという事を述べました。例えば「ドレミファソラシド」と上行形で唄う事は幼児の頃から獲得するフレージングのひとつだと思います。短和音の仕来りを強く意識する際、下行形で注目するともっと判りやすくなります。

例えば上行形の社会の枠組みに於いて「ドレミファソラシド」の「シ→ド」と進む導音の動きというのは、喩えるならば、もう一段足を進めて高台に登れば富士山を眺める事が出来るかのような「あと一歩」というのが導音の役割とも言えるでしょう。勿論ここでの導音は上行形の導音でありまして、ジャン=フィリップ=ラモーの云う所の下行音形での「下行導音」とやらを次に述べてみる事としましょうか。

下行音形に於いての「下行導音」を強く意識する好例は、フリジアンの下行形を例に挙げるのが宜しいかと思います。つまり「ミレドシラソファミ」という音形になります。

前回も述べた様に「ドレミファソラシド」と「ミレドシラソファミ」という音形は、上下無関係に音列の組織だけを鑑みればどちらも「全・全・半・全・全・全・半」という音程で構成されているため、この両者の音形は「鏡像形」という所はご理解されていると思います。

「ドレミファソラシド」という一連の動きが、あるひとつの「フレーズ」または「モチーフ」だとしましょうか。そうすると、これにそぐう対斜としての反行形(体として美しい形)を求めると、自ずと下行形を得る事になるので、鏡像の体系を得る脈絡があるのがCアイオニアンに対するEフリジアンなのであります。

この鏡像の下行形を「美徳の様式のひとつ」として他にも利用したとしましょうか。

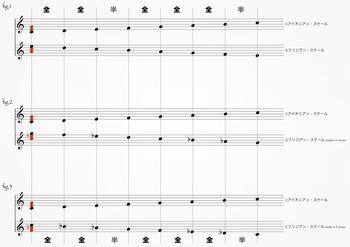

そこであらためて次の様な譜例で表しますが、Cアイオニアンに対するEフリジアンという「美しい鏡像」は、Eフリジアンの側から見たら、イ短調のトニック・マイナー(=Am)の5度音に端を発する旋法という風に見る事ができるのであるから、他のシーンで遭遇する短和音上の5th音にフリジアンの下行形を当て嵌めても美しさを保つのではないか!?と試みたらどうでしょう?というのが譜例のfig.2の例なのです。

fig.2の例においてもそれぞれの上行形と下行形の音列は保ったままです。fig.1と異なるのは、それぞれの調域が異なる事は明白で、云うなれば同主調の調域の併存を視野に入れているワケで、鏡像音程を用いただけでこれだけ複雑な調的関係を導いてしまったのであります。

同様に短和音の5th音から端を発するEのフリジアンの下行形を得る和音ならば他にも利用が可能ではなかろうかと、今度は短和音の5度音ともうひとつの旋法の主音が接続し合う(=共有)体を想定すると、fig.3の様になります。

このfig.3の例は上の世界と下の世界が鏡像であるのは間違いないのですが、倍音列までも鏡像化させるので完全な鏡像体となるワケです。これらの併存社会で互いの旋法の反行形を得るだけでも多様なフレージングを生み出すのでありまして、それらの反行し合う音形から生じる掛留音が集積し合って生じる複雑な和音が、ハイパーな和音を作り出すワケでありまして、このfig.3の社会秩序こそが下方倍音列の例なのであります。

つまり、こうした一例も知らないで下方倍音列をオカルト扱いする馬鹿共というのは、鏡の存在を認めぬまま自分自身が鏡に映った鏡像を罵っているのと大差ないワケであります(笑)。

下方倍音列という音列そのものが凄いのではなく、その下方倍音列という社会体系で生じる色彩(=和音)が凄いのでありますが、繙けばココまでシンプルな体系で引っ張って来れるのに、大多数の人々の耳の習熟は、先の例で言うとfig.2で止まってしまう事が多いのです。言い換えればfig.3への耳の習熟と色彩の獲得というのは一般的にはとても難しいモノであると言えるでしょう。その難しさの理由のひとつに、fig.3で生じる「色彩」に酷似した色合いがfig.2辺りの世界で多く存在しているため、そちらの情感に耳慣らされたまま見付けて来ることが難しいからなのです。

その「見えにくさ」「聴きにくさ」というのは、音程跳躍も例に挙げられます。音程跳躍が著しいクラビネットやスラップ・ベースの類など、耳や器楽的習熟に浅い人だと、隣接し合う狭い音程跳躍のフレーズに食い付くだけで、広い音程跳躍への認識がスポイルされてしまって「複雑なフレーズ」として皮相的な理解にとどまるだけになりがちです。

音程跳躍だけ見てもこうなのでありまして、和声の集積という点に於いても自身が見付けて来ることが難しい体系というのは聴いている様で聴いていないモノなのです。ですから難しい類の音世界は脳がスポイルさせてしまうんですね。脳が「この語彙は私には不要」という風に判断してしまうのです。

本来なら理論体系にも無縁である筈の純朴で無垢なロックなお兄ちゃんが、理論体系や調性を知れば知るほど、その社会に凭れ掛かっているだけの曲作りになってしまっていたりするのをよ~く見掛けたりするモノですが、ペレアス和音、ペトルーシュカ、エレクトラ、ドゥアモルの和音にしたってそれぞれはシンプルな体系なのに、そのシンプルの「併存」すら偶発的にすら表すことすら出来ないロッカーな人間とやらは、これまで作られたロックという世界の体系に凭れ掛かってしまっているだけだから、還暦をも過ぎた大御所をなかかか超える事ができぬまま肥えていってしまっているんですなー(笑)。なんとかそこに気付こうとしていたのがKoRnやらニルヴァーナだったとは思うんですが、その先が偶発的にすらまだ生まれておりませんね(笑)。

先のfig.2やfig.3の発展を見てもお判りだと思いますが、元のCアイオニアン(=ハ長調)の調域に則ったり凭れ掛かったりすること無く、他の調性を自由に脈絡として持ってくる事が最も重要視していただきたい世界観なのであります。鏡像を作り出すことを是とせよという事を言っているのではないのです。鏡像というひとつの秩序をあらゆる方向へ見渡すことで今までに無かった色を使った表現が可能になるということです。和声的に用いることがなくとも長短の世界を行ったり来たりさせる近道にも成り得るという事を意味しています。

でも、音楽の響きに対してだけでは先鋭的なロックなお兄ちゃんが和音への集積を試みる事がアチコチで見掛ける様になった時、ロックは新たなステージに変化して、それにつられて他の音楽は新たな「色彩」を模索する様になるのでありましょう。勿論先鋭的な所では既に出現しているのでしょうが。

先鋭的ではない方の取り扱いと言いましたが、それでも機能和声的ではないと言った方が宜しいでしょうか(笑)。通常、我々が今日親しんでいるポピュラー音楽理論の枠組みに於ける短和音上に生じる「九度音」というのは長九度音こそが取り扱うべき音で、短九度は「アヴォイド」として取り扱われる事は基本的な楽理を理解されている方ならお判りの事でしょう。

然し、過去にもF.リストのコラール作品「不毛なオッサ」(S.55)に用いられている「ホの旋法の総和音」=e・g・h・d・f・a・c・eは、包含する短和音Eマイナーに対して短九度をも包含するモノとして生ずるモノで、私はそれを『予期せぬ方角から放たれる光」の様な情景を思わせるような響きとして表現したモノでした。

抑も短和音上において短九度が「アヴォイド」という風に近視眼的に断罪されている理由、一体どれほどの人が明確に感じ取っている事でありましょうか!?「アヴォイド」だって、「アヴォイドだからダメなんだ!」という風にしか理解していない人が大半なのではないかと思うんですな(笑)。「アヴォイドって何でダメなの?」と訊かれて直ぐに説明できる人も少ないかと思います。即ち、「アヴォイド」という体系化された言葉をそのまんま理解しているにしか過ぎず、詰め込み型の知識でしかない類の覚え方に収まっている人が殆どなのであります。

そもそも「アヴォイド」というのは、「避けなくてはならない音を含んでしまうと属七の体を持たせてしまうから」に他ならないのであります。先の「ホの旋法の総和音」だって、結局は「G7」という属七の体を包含しているのでありますが、避けているのではなく立派に使っている好例なのでありますね(笑)。

属七の和音がそこに在るという事は、その先のトニックの方角を提示する事になるので、あらゆる方角に和音を進行させてもその先々で常に属七の体を作ってしまったとしたら、それはもう進行とは呼べないのでありますね(笑)。

長調の主要三和音というスリー・コードを繙いてみると、C△、F△、G7という風にコードネームを与える事ができますが、それらはトニック、サブドミナント、ドミナントという風に役割がそれぞれ3種類与えられています。この「役割」こそが調性感を齎すエレメントなのですが、重要な事はそれぞれの役割において必ず一つの音は共有し乍ら、自身の和声外の音と共有する音を取り込んで進行するのが機能和声の枠組みなのであります。

つまりCメジャー・トライアドからFメジャー・トライアドに進行する場合、C音を共有しつつ和声外の音を使い乍ら他へ進むというメリとハリというのが調性社会の枠組みなのであります。もっというと、倍音に依存する響きと倍音列に生じない音とのメリハリがさらに調性内での進行の役割なのだという事を知って、アヴォイドとはどういう事なのか!?という所から理解を深めないと、唯単に音楽に対して近視眼的なレッテルを貼ってしまう事になりかねないのです。

調性を強く意識するというのは基本的な部分なので、これを文字に置き換えるとしたら、調性を強く意識する類の本は読みやすく&理解しやすい本だと思えばイイでしょう。調性がハッキリしないタイプの物は非常に難解で悩ましい文章だという風に考えるとイイかもしれません。軈ては難しい方面の音楽的な響きを好む様になるのは、言葉の習熟と音楽の習熟も同様なのであります。

とはいえ、調性社会の枠組みの中でもどんな音をも使って良いのだという事を申しているのではありません。先のF.リストの例にしても、アヴォイド・ノートが含まれていようとも調性社会とは別の側面からのアプローチだという事を受け止めて理解しなければならないモノです。加えて前提の理解として、調性社会という枠組みを皆が知っているからこそアヴォイド・ノートを含む様な音楽には特異さが一層反映されるワケでありますね。

短和音に短九度の音は確かにアヴォイド・ノートです。しかし、そうした音も実例はあるという事を述べているのであります。先のF.リストの例も短和音に短九度を含む抜粋とも言えるのでありますが、和声的に用いている世界観はそれ以上の姿として総和音という形式を用いている事を理解する必要があります。

しかしマイナー・コードに短九度が表れるとなると、ポピュラー形式に則った表記ではかなり難しい扱いであることは確かなのでポリ・コード表記で逃げたりする位しか方法はありませんが、クラシック方面の世界では「中音の九度」という九の和音の用法としてきちんと分類されている所はあらためて注目しておかなければなりません。とかくジャズ界隈やポピュラー界隈の知識だけになってしまっている輩は自分の畑しか礼賛しなかったりするモノですが、そういう所が省いてしまっている体系化の裏側を知らずに居るのは悲運な事だとあらためて申しておかなくてはなりません。

この「中音の九度」というのはサティの「逃げ出させる歌」(Airs a faire fuir)の1番に於いても、楽譜の中に「enigmatique」と注釈がある所に用いられているのですが、短九度は和声的に用いられているのではありませんが、Eフリジアンを強く示唆してEマイナーから短九度F音をフックに使ってF#マイナーに進むという、実に憎い演出をしている箇所があります。この曲は毒々しいほどのいかにもな「フランス!」的な響きを感じることができるので、こうした使い方も面白さのひとつでありましょう。「不毛なオッサ」の別方角から光が放たれる様な感覚とはまた異なる類のモノです。YouTubeでもごくフツーに聴くことができるのでお試しあれ。

こうした体系の外にある様な枠組みを知っておき乍ら今一度短和音について語る事にしますが、短和音の下方にさらに3度を追い求めるような牽引力は、上方に倍音の脈絡を求めて3度の和音を更に重畳させる事と同意であるという事は前回申した通りです。短和音の下方への牽引力とやらをもう一度語っておくと、音楽的な視野が複調・多調に及んだ時、とても世界が拓けるという事をあらためて申しておかなくてはならない為、今一度「下方倍音列」という事を語る事になります。

上方に倍音を頼る様に、短和音の下方の脈絡はそれの「鏡像」的な動きだという事を述べました。例えば「ドレミファソラシド」と上行形で唄う事は幼児の頃から獲得するフレージングのひとつだと思います。短和音の仕来りを強く意識する際、下行形で注目するともっと判りやすくなります。

例えば上行形の社会の枠組みに於いて「ドレミファソラシド」の「シ→ド」と進む導音の動きというのは、喩えるならば、もう一段足を進めて高台に登れば富士山を眺める事が出来るかのような「あと一歩」というのが導音の役割とも言えるでしょう。勿論ここでの導音は上行形の導音でありまして、ジャン=フィリップ=ラモーの云う所の下行音形での「下行導音」とやらを次に述べてみる事としましょうか。

下行音形に於いての「下行導音」を強く意識する好例は、フリジアンの下行形を例に挙げるのが宜しいかと思います。つまり「ミレドシラソファミ」という音形になります。

前回も述べた様に「ドレミファソラシド」と「ミレドシラソファミ」という音形は、上下無関係に音列の組織だけを鑑みればどちらも「全・全・半・全・全・全・半」という音程で構成されているため、この両者の音形は「鏡像形」という所はご理解されていると思います。

「ドレミファソラシド」という一連の動きが、あるひとつの「フレーズ」または「モチーフ」だとしましょうか。そうすると、これにそぐう対斜としての反行形(体として美しい形)を求めると、自ずと下行形を得る事になるので、鏡像の体系を得る脈絡があるのがCアイオニアンに対するEフリジアンなのであります。

この鏡像の下行形を「美徳の様式のひとつ」として他にも利用したとしましょうか。

そこであらためて次の様な譜例で表しますが、Cアイオニアンに対するEフリジアンという「美しい鏡像」は、Eフリジアンの側から見たら、イ短調のトニック・マイナー(=Am)の5度音に端を発する旋法という風に見る事ができるのであるから、他のシーンで遭遇する短和音上の5th音にフリジアンの下行形を当て嵌めても美しさを保つのではないか!?と試みたらどうでしょう?というのが譜例のfig.2の例なのです。

fig.2の例においてもそれぞれの上行形と下行形の音列は保ったままです。fig.1と異なるのは、それぞれの調域が異なる事は明白で、云うなれば同主調の調域の併存を視野に入れているワケで、鏡像音程を用いただけでこれだけ複雑な調的関係を導いてしまったのであります。

同様に短和音の5th音から端を発するEのフリジアンの下行形を得る和音ならば他にも利用が可能ではなかろうかと、今度は短和音の5度音ともうひとつの旋法の主音が接続し合う(=共有)体を想定すると、fig.3の様になります。

このfig.3の例は上の世界と下の世界が鏡像であるのは間違いないのですが、倍音列までも鏡像化させるので完全な鏡像体となるワケです。これらの併存社会で互いの旋法の反行形を得るだけでも多様なフレージングを生み出すのでありまして、それらの反行し合う音形から生じる掛留音が集積し合って生じる複雑な和音が、ハイパーな和音を作り出すワケでありまして、このfig.3の社会秩序こそが下方倍音列の例なのであります。

つまり、こうした一例も知らないで下方倍音列をオカルト扱いする馬鹿共というのは、鏡の存在を認めぬまま自分自身が鏡に映った鏡像を罵っているのと大差ないワケであります(笑)。

下方倍音列という音列そのものが凄いのではなく、その下方倍音列という社会体系で生じる色彩(=和音)が凄いのでありますが、繙けばココまでシンプルな体系で引っ張って来れるのに、大多数の人々の耳の習熟は、先の例で言うとfig.2で止まってしまう事が多いのです。言い換えればfig.3への耳の習熟と色彩の獲得というのは一般的にはとても難しいモノであると言えるでしょう。その難しさの理由のひとつに、fig.3で生じる「色彩」に酷似した色合いがfig.2辺りの世界で多く存在しているため、そちらの情感に耳慣らされたまま見付けて来ることが難しいからなのです。

その「見えにくさ」「聴きにくさ」というのは、音程跳躍も例に挙げられます。音程跳躍が著しいクラビネットやスラップ・ベースの類など、耳や器楽的習熟に浅い人だと、隣接し合う狭い音程跳躍のフレーズに食い付くだけで、広い音程跳躍への認識がスポイルされてしまって「複雑なフレーズ」として皮相的な理解にとどまるだけになりがちです。

音程跳躍だけ見てもこうなのでありまして、和声の集積という点に於いても自身が見付けて来ることが難しい体系というのは聴いている様で聴いていないモノなのです。ですから難しい類の音世界は脳がスポイルさせてしまうんですね。脳が「この語彙は私には不要」という風に判断してしまうのです。

本来なら理論体系にも無縁である筈の純朴で無垢なロックなお兄ちゃんが、理論体系や調性を知れば知るほど、その社会に凭れ掛かっているだけの曲作りになってしまっていたりするのをよ~く見掛けたりするモノですが、ペレアス和音、ペトルーシュカ、エレクトラ、ドゥアモルの和音にしたってそれぞれはシンプルな体系なのに、そのシンプルの「併存」すら偶発的にすら表すことすら出来ないロッカーな人間とやらは、これまで作られたロックという世界の体系に凭れ掛かってしまっているだけだから、還暦をも過ぎた大御所をなかかか超える事ができぬまま肥えていってしまっているんですなー(笑)。なんとかそこに気付こうとしていたのがKoRnやらニルヴァーナだったとは思うんですが、その先が偶発的にすらまだ生まれておりませんね(笑)。

先のfig.2やfig.3の発展を見てもお判りだと思いますが、元のCアイオニアン(=ハ長調)の調域に則ったり凭れ掛かったりすること無く、他の調性を自由に脈絡として持ってくる事が最も重要視していただきたい世界観なのであります。鏡像を作り出すことを是とせよという事を言っているのではないのです。鏡像というひとつの秩序をあらゆる方向へ見渡すことで今までに無かった色を使った表現が可能になるということです。和声的に用いることがなくとも長短の世界を行ったり来たりさせる近道にも成り得るという事を意味しています。

でも、音楽の響きに対してだけでは先鋭的なロックなお兄ちゃんが和音への集積を試みる事がアチコチで見掛ける様になった時、ロックは新たなステージに変化して、それにつられて他の音楽は新たな「色彩」を模索する様になるのでありましょう。勿論先鋭的な所では既に出現しているのでしょうが。

2012-12-22 16:46