オルタード・テンションの罠に陥らない為に [楽理]

扨て、前回はジョン・エサリッジのプレイに依る「Putting Out The Bish」に用いられている和音などを取り上げていたワケですが、今回もその内容からスピンオフとなる物を語って行こうと思います。今回引き続き語る事は、前回出現したポリ・コード「C△/E△」についてです。

前回でも述べてはおりますが、このコードはドミナント7thを母体とする表記にした場合は、意図的に7th音をオミットした「E7(#9、♭13)」という風にも表す事は可能です。但し、ドミナント7thを母体とする表記を避けた理由には、併存するモードの想起を強く意識する事が重要であるという事と同時に、ドミナント7thを母体とする表記だと単一的な調性しか反映しない表記になるので敢えてそれを避けているのですが、その理由についてもっと深く掘り下げる必要があるだろうと思い、今回あらためて語る事に。

ヒンデミットの「和声学」の変化和音の項の冒頭についても語られていますが、ヒンデミットの著書だと現在のポピュラー界隈にそぐう語句は用いられていない為敢えてポピュラー理論に倣ったカタチで語るとですね、クラシックの近代の世界に於いては属七の機能は稀釈化されていき拡大解釈されて行き乍ら、オルタード・テンションという本来のダイアトニックな調性の音組織からは得られない音を敢えて属七を稀釈化させる事で調域外の音を得る事で、調性の逸脱や複雑な組織を試みられていたという経緯が語られております。

ヒンデミットの著書では属七の稀釈化という事については言及しておりませんが、稀釈化されている事も念頭に置いて語らざるを得ないほど体系化されていたという事も理解しておかねばなりません。つまり、強い調性の組織社会の枠組みでの理解から唐突にヒンデミットの著書を漠然と読んでしまっても、念頭に置かざるを得ない前提の理解が無く読み進めても、余りに咀嚼された表現に理解をやり過ごしてしまう危険性を大いに孕んでいるのであります。

ではなぜヒンデミットはそれについて言及しないのか!?というと私の理解は次の通りです。

調性の崩壊とも呼ぶに相応しい、来るべき世界に突入している世界に於いて、複雑な曲の組織と調性の逸脱と併存という事を語ろうとする上で単一の調性社会をわざわざ言及するのは無粋とも言えるでありましょう。つまり、複雑化する音社会の組織を語る事が重要なのに、単一の調性というフィルターを通してしか解釈できなければ無意味に等しいのであります。

変化和音の項だけを見てもその様な理解に及ばなくてはならないのでありますから、調性が併存している社会組織において単一の調性側ばかりのルールで語っても無意味でありましょう。でも、こうした理解に文章ばかりではなく、耳からの情報と共に、自身の聴取能力や器楽的習熟度が高まっていなければ全く理解に及ぶことはない事であるのも事実なのであります。調性が併存している様な音楽、それこそ唾棄したくなる様なその辺のポピュラー音楽のどこにそうした例が転がっている事でありましょうか!?(笑)。

ただ、調性の併存とまではいかなくとも、ドミナント7thの機能が稀釈化されている用例ならポピュラー音楽においてもかなりの頻度で耳にする事は可能であると言えます。例えばKey=Cに於いてIV/Vの形とかIIm7/Vの形と言えば判り易いでしょうかね。

判り易い例を挙げるならば、松田聖子の「瞳はダイアモンド」のイントロの松原正樹に依るギター・カッティングのフレーズ。これがCM7(on D)でKey=Gに於ける分数コードのひとつの例だと言えるでしょう。この曲の場合ベースがLow Dで高水健司が弾いているのも絶妙だったりしますが、まあココで事細かく語る必要はないでしょう(笑)。私が最近ツイッターで松田聖子について語っていたのは、今回の記事に対しての暗喩だったのであります。

先の松田聖子の曲に於いてでもそうですが、現在の音楽シーンにおいてポリ・コードよりは下声部が単音で省略化されて弾かれる事が殆どでありまして、先の「瞳はダイアモンド」が調性を保った上で下声部が単音ではなく和音を重畳させていたと仮定した場合、構成音は下から上へ順に「D、F#、A、C、E、G、B」というト長調の総和音を導く事になりますが、これだと上声部「CM7」の性格が強く出ずに下声部方面で包含している本来の属七の体である「D、F#、A、C」の音が強く反映されてしまうので、真夏の夜明けに折角オリオン座が昇って来たのに朝日が邪魔をして見えなくなってしまうかの様に上声部が真夏のオリオン座の様に姿を弱めた様な感じになってしまうのであります。

下声部で起こっている強い性格の表れを稀釈化させている例が「瞳はダイアモンド」のイントロに表れているという事を意味しているのでありまして、こういう風に表現すればお判りになっていただけるのではないかな、と信じてやみません(笑)。

但し、「瞳はダイアモンド」という曲は、属七の機能は稀釈化し乍らも調の逸脱や調性の併存という風に変貌を遂げる楽曲形式ではなく(笑)、そうした和声を「彩り」というアクセントとして使っているのであるのです。曲はやはりト長調という調性は必要で、調性が収まり易い音の止り木にぶら下がるようにG音へ凭れ掛かる様にして音はうろめきつつも収斂していくのであります。

私が例に出す今回のスピンオフの例というのは調性が逸脱していく方向に作用する方面の事である事に間違いはありません(笑)。ですからC△/E△の話題になるのでありますが、今一度これを語る上で声高に言いたい事は、まずは下声部のE△が脈絡として使って来たいであろう属七の体を決して使わせないように堅持したい事がまずひとつ(笑)。

それでもE△側の世界はEミクソリディアンというモードを想起している以上、経過音で誰かがD音を弾けば属七の体が少し見えてきてしまうのはやむを得ないでしょうが、和声的にその性格を強めるように弾いているのでなければそれは度外視できる事に過ぎません。もっと言うと、D音を仮に和声的に使ったとしても下声部に「E7」の姿を見せない位の心意気が必要なのですが(笑)、心意気ばかりあってもE7の性格が強まるのでは意味がありません。

でも、E7という「誰もが知ってる」体を朧げ乍らイメージする事は、音楽を少し深く聴き込んでいる人であれば音が無くともイメージできるワケですね。だから先の「瞳はダイアモンド」の様に、属七の体から見れば解決先の音である「G音」はCM7の5th音として表れているワケですが、こうした曖昧な響きこそがこの手の和音の響きの良い所なんですね。恋人と幸せな時間を過ごして充実している人だってパートナーと常に一緒に居られるワケではなく、パートナーの居ない場所で充実した時間をひとりで愉しくイメージし乍ら過ごしてひとりほくそ笑む時間だってある様に、属七ありきの調性だとしてもいつも属七ばかり使うのが是とするモノでもないのが常でもありまして、音楽の形式もかならず属七を使うという様な形式に則るような杓子定規になっているワケではありません。

私が声高に申しておきたい事はもうひとつ。属七の体があったとしても完全十一度音という、解決先の音がナチュラル11th音として生ずる音がある時の複調感をより強固に醸し出そう、という狙いでありまして、単一の調性の枠組みならばアヴォイドである音を敢えて強く意識するというワケです。逆の意味での「強く意識する」という意味で。

という事で、一般的なドミナント7th形式ではなく、ナチュラル11th音(=完全十一度音)を包含するカタチとしてドミナント7thを見立てたとすると、これは往々にして複調的要素を備えているという前提に依って音楽観の違った側面を分析する事になるので、調性の呪縛に左右されずに複調性を保った上で「敢えて」そうしたナチュラル11thを包含しているドミナント7thコードの体を見るという事を突き詰めるのが今回の核心部分であります。

前回例に出した曲「Putting Out The Bish」の中にあるひとつのコード「C△/E△」は、ドミナント7th表記に倣えば、先述の通り7th音をオミットした上でのE7(#9、♭13)とも映るかもしれませんが、この形を基にしてナチュラル11thを有している和音を想起したらどうなるのか!?という所をまず考えてみようと思います。これは原曲には何ら関係の無い事で、調的な世界の拡張を試みるためのモノでありますのでご注意を。

母体がE△或いはE7なワケですから、ソコにナチュラル11thを含有させるとなると「A音」を含ませるコトとなります。つまり、前述のコード「C△/E△」にE音から見立てた7th音を与えて今一度確認してみると、E7に付加する音はG、C、Aという音となります。もしココに上声部と下声部で「E音」を共有していたとすると、下声部に「E7」上声部に「Am7 or C6」という和音を見立てる事が出来ますが、音世界の拡張という風に考えると、E音を共有するよりも他の異なる音を呼び込んで複雑な和音を呼び込む方がより一層興味がそそられる事となります。

ではそこで、E7から見立てたナチュラル11th音である「A音」を含有させるのはひとまず置いておきまして、E△に対してC音、G音、そして「E♭音」を加えた体として見る事にしましょうか。

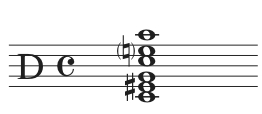

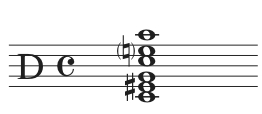

すると、この体は以前にも取り上げた「ドゥアモルの和声」でありまして、この和音の特徴はそれぞれの構成音に対して半音でぶつかっている六声の和音なのであります。夫々の構成音に対して半音/長七度でぶつかり合っているのはペレアス和音もそうですが、半音の集積方向がペレアス和音の場合は完全に等しい同方向の平行和音であるワケですがドゥアモルの方は一部が違うワケですね。

今回の譜例は「Dクレフ」という五線の第3線が「ニ音」という、言うなれば「ニ音記号」なのでありますが、調号が無い時ニ音が第3線にある場合上下の音程はシンメトリックなモノとして反映されるのですが、あまり見掛ける事はないかもしれません。私もオックスフォード大学刊の「Music Theory and Natural Order」でしか見た事はありませんが、回りくどい事を覚える事のついでにDクレフを知っていただければこれ幸いでございます(笑)。

そうしてドゥアモルの和声として姿を拡張させたE△とCmの姿に対して本来の目的であったEメジャー・トライアド側から見たナチュラル11th音を加えると、結果的に上声部にはCm6を得る事となりまして、興味のある方はEメジャー・トライアドに対してこの様にCm6を与えてみて下さい。非常に興味深く絶妙なハーモニーが得られるだろうと思います。

譜例には示しませんでしたが、上声部に構築されたCm6をAm7(♭5)という風に解釈する事も可能でして、すると下声部Eメジャー・トライアドに対して上声部に四度/五度方面のハーフ・ディミニッシュ・コードを与えているというハイブリッド・コードを得るという風にも捉える事ができ、Eメジャー・トライアドをひとつの長調の調性内で生じるトニックorサブドミナントorドミナントとして生じるトライアドだと考えると、その四度/五度の音程関係で生じるハーフ・ディミニッシュの四声体というのは、下声部をトニックとして捉えた場合三全音同士の調域「ホ長調と変ロ長調」を下声部を得、同様に下声部をサブドミナントとして捉えると「ロ長調と変ロ長調」を、更に同様に下声部をドミナントとして捉えると「イ長調と変ロ長調」という調域同士の併存を生ずる、という事を意味します。

変ロ長調は、その平行短調である「ト短調」の姿に投影させる事も可能なので、こうしたバイトーナルを呼び込む事が可能なワケです。

今回の例で重要な点は、Eメジャー・トライアドに対してC音を得ている事が重要で、そのC音に対して他の調域からの音を集積させて、Eの方角からは縁遠い筈の和音として成立させて複雑なハーモニーを得るという理解が重要な事なのであります。

Eメジャーに対してC音の脈絡を得る顕著な例としては、近年ではスティーリー・ダンの「Two Against Nature」収録の「Negative Girl」が良い例ですが、私がそれ以前に遭遇していたのはキャラヴァンの「Songs and Signs」と801マンザネラの「Initial Speed」でした。

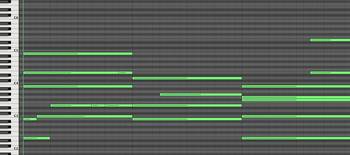

特に「Initial Speed」のテンポがゆったりと変化する場面の所はEメジャーの3度ベースとしてしか捉えない人が非常に多く、C音を聴き逃している人が非常に多いので、譜例ではアレなのでピアノ・ロール画面で確認してもらうと一目瞭然だと思うのですが、興味がおありの方は是非ともお試しください。

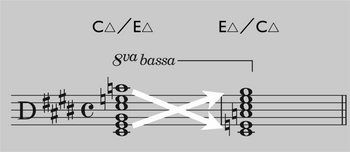

で、更に言いますと、先の「C△/E△」という和音を上下それぞれを「倒置和音」として上下をひっくり返してメリハリの違いを得る事も技法として体系化されておりまして、レンドヴァイ著の「バルトークの作曲技法」にも書かれておりますし、ストラヴィンスキーの春の祭典の第二部など、まさにこうした倒置和音が目まぐるしく変化している様であるワケです。

以前に私が「KIUKIUCIA」というジングルを披露した事がありましたが、アレもストラヴィンスキーに倣った形である事は言うまでもありません。

今回の倒置和音の例は互いの長三和音が長三度/短六度にトランスフォームする類のモノで、一般的にはメジャー・トライアドが長三度音程で併存しているバイトーナル・コードとして覚えて差し支えありません。

つい先日にもアート・ベアーズの「In Two Minds」のバイトーナル和音も表記こそ「E△/A♭」という互いは「減四度」という四度違いで記載しているモノの、長三度として理解するならば「F♭△/A♭△」の方が適切かもしれません。しかし、長三度に対して階名を与えるとしたら階名の数は3つでしかありませんが、同じ音程でも「減四度」として考えると階名は4つ当て嵌める事が可能ということは、想起し得るヘプタトニックの枠を飛び越えて調域外の音という8番目や9番目の階名を常に意識する事となります。調性外の音を頼りにして別のヘプタトニックの調域へ一時転調したのとはワケが違うのであります。ですので、短絡的に先の長三和音の併存を長三度音程での併存と覚えてしまう事ばかりではなく「減四度」としての見方も時には必要なのであります。

それを踏まえた上で、ドナルド・フェイゲンが2012年にリリースしたアルバム「Sunken Condos」収録の「Planet D'Rhonda」の終盤部分のバイトーナル・コードを私は敢えて長三度音程違いで表記してはいても、その後アート・ベアーズの「In Two Minds」を例に出したのは、今回こうして語りたかった事への筋道だったワケだったのであります。一応私なりに道筋を立てて考えているので、混乱を招かない為の配慮でもあるので、誤解なきようご理解願います。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

前回でも述べてはおりますが、このコードはドミナント7thを母体とする表記にした場合は、意図的に7th音をオミットした「E7(#9、♭13)」という風にも表す事は可能です。但し、ドミナント7thを母体とする表記を避けた理由には、併存するモードの想起を強く意識する事が重要であるという事と同時に、ドミナント7thを母体とする表記だと単一的な調性しか反映しない表記になるので敢えてそれを避けているのですが、その理由についてもっと深く掘り下げる必要があるだろうと思い、今回あらためて語る事に。

ヒンデミットの「和声学」の変化和音の項の冒頭についても語られていますが、ヒンデミットの著書だと現在のポピュラー界隈にそぐう語句は用いられていない為敢えてポピュラー理論に倣ったカタチで語るとですね、クラシックの近代の世界に於いては属七の機能は稀釈化されていき拡大解釈されて行き乍ら、オルタード・テンションという本来のダイアトニックな調性の音組織からは得られない音を敢えて属七を稀釈化させる事で調域外の音を得る事で、調性の逸脱や複雑な組織を試みられていたという経緯が語られております。

ヒンデミットの著書では属七の稀釈化という事については言及しておりませんが、稀釈化されている事も念頭に置いて語らざるを得ないほど体系化されていたという事も理解しておかねばなりません。つまり、強い調性の組織社会の枠組みでの理解から唐突にヒンデミットの著書を漠然と読んでしまっても、念頭に置かざるを得ない前提の理解が無く読み進めても、余りに咀嚼された表現に理解をやり過ごしてしまう危険性を大いに孕んでいるのであります。

ではなぜヒンデミットはそれについて言及しないのか!?というと私の理解は次の通りです。

調性の崩壊とも呼ぶに相応しい、来るべき世界に突入している世界に於いて、複雑な曲の組織と調性の逸脱と併存という事を語ろうとする上で単一の調性社会をわざわざ言及するのは無粋とも言えるでありましょう。つまり、複雑化する音社会の組織を語る事が重要なのに、単一の調性というフィルターを通してしか解釈できなければ無意味に等しいのであります。

変化和音の項だけを見てもその様な理解に及ばなくてはならないのでありますから、調性が併存している社会組織において単一の調性側ばかりのルールで語っても無意味でありましょう。でも、こうした理解に文章ばかりではなく、耳からの情報と共に、自身の聴取能力や器楽的習熟度が高まっていなければ全く理解に及ぶことはない事であるのも事実なのであります。調性が併存している様な音楽、それこそ唾棄したくなる様なその辺のポピュラー音楽のどこにそうした例が転がっている事でありましょうか!?(笑)。

ただ、調性の併存とまではいかなくとも、ドミナント7thの機能が稀釈化されている用例ならポピュラー音楽においてもかなりの頻度で耳にする事は可能であると言えます。例えばKey=Cに於いてIV/Vの形とかIIm7/Vの形と言えば判り易いでしょうかね。

判り易い例を挙げるならば、松田聖子の「瞳はダイアモンド」のイントロの松原正樹に依るギター・カッティングのフレーズ。これがCM7(on D)でKey=Gに於ける分数コードのひとつの例だと言えるでしょう。この曲の場合ベースがLow Dで高水健司が弾いているのも絶妙だったりしますが、まあココで事細かく語る必要はないでしょう(笑)。私が最近ツイッターで松田聖子について語っていたのは、今回の記事に対しての暗喩だったのであります。

先の松田聖子の曲に於いてでもそうですが、現在の音楽シーンにおいてポリ・コードよりは下声部が単音で省略化されて弾かれる事が殆どでありまして、先の「瞳はダイアモンド」が調性を保った上で下声部が単音ではなく和音を重畳させていたと仮定した場合、構成音は下から上へ順に「D、F#、A、C、E、G、B」というト長調の総和音を導く事になりますが、これだと上声部「CM7」の性格が強く出ずに下声部方面で包含している本来の属七の体である「D、F#、A、C」の音が強く反映されてしまうので、真夏の夜明けに折角オリオン座が昇って来たのに朝日が邪魔をして見えなくなってしまうかの様に上声部が真夏のオリオン座の様に姿を弱めた様な感じになってしまうのであります。

下声部で起こっている強い性格の表れを稀釈化させている例が「瞳はダイアモンド」のイントロに表れているという事を意味しているのでありまして、こういう風に表現すればお判りになっていただけるのではないかな、と信じてやみません(笑)。

但し、「瞳はダイアモンド」という曲は、属七の機能は稀釈化し乍らも調の逸脱や調性の併存という風に変貌を遂げる楽曲形式ではなく(笑)、そうした和声を「彩り」というアクセントとして使っているのであるのです。曲はやはりト長調という調性は必要で、調性が収まり易い音の止り木にぶら下がるようにG音へ凭れ掛かる様にして音はうろめきつつも収斂していくのであります。

私が例に出す今回のスピンオフの例というのは調性が逸脱していく方向に作用する方面の事である事に間違いはありません(笑)。ですからC△/E△の話題になるのでありますが、今一度これを語る上で声高に言いたい事は、まずは下声部のE△が脈絡として使って来たいであろう属七の体を決して使わせないように堅持したい事がまずひとつ(笑)。

それでもE△側の世界はEミクソリディアンというモードを想起している以上、経過音で誰かがD音を弾けば属七の体が少し見えてきてしまうのはやむを得ないでしょうが、和声的にその性格を強めるように弾いているのでなければそれは度外視できる事に過ぎません。もっと言うと、D音を仮に和声的に使ったとしても下声部に「E7」の姿を見せない位の心意気が必要なのですが(笑)、心意気ばかりあってもE7の性格が強まるのでは意味がありません。

でも、E7という「誰もが知ってる」体を朧げ乍らイメージする事は、音楽を少し深く聴き込んでいる人であれば音が無くともイメージできるワケですね。だから先の「瞳はダイアモンド」の様に、属七の体から見れば解決先の音である「G音」はCM7の5th音として表れているワケですが、こうした曖昧な響きこそがこの手の和音の響きの良い所なんですね。恋人と幸せな時間を過ごして充実している人だってパートナーと常に一緒に居られるワケではなく、パートナーの居ない場所で充実した時間をひとりで愉しくイメージし乍ら過ごしてひとりほくそ笑む時間だってある様に、属七ありきの調性だとしてもいつも属七ばかり使うのが是とするモノでもないのが常でもありまして、音楽の形式もかならず属七を使うという様な形式に則るような杓子定規になっているワケではありません。

私が声高に申しておきたい事はもうひとつ。属七の体があったとしても完全十一度音という、解決先の音がナチュラル11th音として生ずる音がある時の複調感をより強固に醸し出そう、という狙いでありまして、単一の調性の枠組みならばアヴォイドである音を敢えて強く意識するというワケです。逆の意味での「強く意識する」という意味で。

という事で、一般的なドミナント7th形式ではなく、ナチュラル11th音(=完全十一度音)を包含するカタチとしてドミナント7thを見立てたとすると、これは往々にして複調的要素を備えているという前提に依って音楽観の違った側面を分析する事になるので、調性の呪縛に左右されずに複調性を保った上で「敢えて」そうしたナチュラル11thを包含しているドミナント7thコードの体を見るという事を突き詰めるのが今回の核心部分であります。

前回例に出した曲「Putting Out The Bish」の中にあるひとつのコード「C△/E△」は、ドミナント7th表記に倣えば、先述の通り7th音をオミットした上でのE7(#9、♭13)とも映るかもしれませんが、この形を基にしてナチュラル11thを有している和音を想起したらどうなるのか!?という所をまず考えてみようと思います。これは原曲には何ら関係の無い事で、調的な世界の拡張を試みるためのモノでありますのでご注意を。

母体がE△或いはE7なワケですから、ソコにナチュラル11thを含有させるとなると「A音」を含ませるコトとなります。つまり、前述のコード「C△/E△」にE音から見立てた7th音を与えて今一度確認してみると、E7に付加する音はG、C、Aという音となります。もしココに上声部と下声部で「E音」を共有していたとすると、下声部に「E7」上声部に「Am7 or C6」という和音を見立てる事が出来ますが、音世界の拡張という風に考えると、E音を共有するよりも他の異なる音を呼び込んで複雑な和音を呼び込む方がより一層興味がそそられる事となります。

ではそこで、E7から見立てたナチュラル11th音である「A音」を含有させるのはひとまず置いておきまして、E△に対してC音、G音、そして「E♭音」を加えた体として見る事にしましょうか。

すると、この体は以前にも取り上げた「ドゥアモルの和声」でありまして、この和音の特徴はそれぞれの構成音に対して半音でぶつかっている六声の和音なのであります。夫々の構成音に対して半音/長七度でぶつかり合っているのはペレアス和音もそうですが、半音の集積方向がペレアス和音の場合は完全に等しい同方向の平行和音であるワケですがドゥアモルの方は一部が違うワケですね。

今回の譜例は「Dクレフ」という五線の第3線が「ニ音」という、言うなれば「ニ音記号」なのでありますが、調号が無い時ニ音が第3線にある場合上下の音程はシンメトリックなモノとして反映されるのですが、あまり見掛ける事はないかもしれません。私もオックスフォード大学刊の「Music Theory and Natural Order」でしか見た事はありませんが、回りくどい事を覚える事のついでにDクレフを知っていただければこれ幸いでございます(笑)。

そうしてドゥアモルの和声として姿を拡張させたE△とCmの姿に対して本来の目的であったEメジャー・トライアド側から見たナチュラル11th音を加えると、結果的に上声部にはCm6を得る事となりまして、興味のある方はEメジャー・トライアドに対してこの様にCm6を与えてみて下さい。非常に興味深く絶妙なハーモニーが得られるだろうと思います。

譜例には示しませんでしたが、上声部に構築されたCm6をAm7(♭5)という風に解釈する事も可能でして、すると下声部Eメジャー・トライアドに対して上声部に四度/五度方面のハーフ・ディミニッシュ・コードを与えているというハイブリッド・コードを得るという風にも捉える事ができ、Eメジャー・トライアドをひとつの長調の調性内で生じるトニックorサブドミナントorドミナントとして生じるトライアドだと考えると、その四度/五度の音程関係で生じるハーフ・ディミニッシュの四声体というのは、下声部をトニックとして捉えた場合三全音同士の調域「ホ長調と変ロ長調」を下声部を得、同様に下声部をサブドミナントとして捉えると「ロ長調と変ロ長調」を、更に同様に下声部をドミナントとして捉えると「イ長調と変ロ長調」という調域同士の併存を生ずる、という事を意味します。

変ロ長調は、その平行短調である「ト短調」の姿に投影させる事も可能なので、こうしたバイトーナルを呼び込む事が可能なワケです。

今回の例で重要な点は、Eメジャー・トライアドに対してC音を得ている事が重要で、そのC音に対して他の調域からの音を集積させて、Eの方角からは縁遠い筈の和音として成立させて複雑なハーモニーを得るという理解が重要な事なのであります。

Eメジャーに対してC音の脈絡を得る顕著な例としては、近年ではスティーリー・ダンの「Two Against Nature」収録の「Negative Girl」が良い例ですが、私がそれ以前に遭遇していたのはキャラヴァンの「Songs and Signs」と801マンザネラの「Initial Speed」でした。

特に「Initial Speed」のテンポがゆったりと変化する場面の所はEメジャーの3度ベースとしてしか捉えない人が非常に多く、C音を聴き逃している人が非常に多いので、譜例ではアレなのでピアノ・ロール画面で確認してもらうと一目瞭然だと思うのですが、興味がおありの方は是非ともお試しください。

で、更に言いますと、先の「C△/E△」という和音を上下それぞれを「倒置和音」として上下をひっくり返してメリハリの違いを得る事も技法として体系化されておりまして、レンドヴァイ著の「バルトークの作曲技法」にも書かれておりますし、ストラヴィンスキーの春の祭典の第二部など、まさにこうした倒置和音が目まぐるしく変化している様であるワケです。

以前に私が「KIUKIUCIA」というジングルを披露した事がありましたが、アレもストラヴィンスキーに倣った形である事は言うまでもありません。

今回の倒置和音の例は互いの長三和音が長三度/短六度にトランスフォームする類のモノで、一般的にはメジャー・トライアドが長三度音程で併存しているバイトーナル・コードとして覚えて差し支えありません。

つい先日にもアート・ベアーズの「In Two Minds」のバイトーナル和音も表記こそ「E△/A♭」という互いは「減四度」という四度違いで記載しているモノの、長三度として理解するならば「F♭△/A♭△」の方が適切かもしれません。しかし、長三度に対して階名を与えるとしたら階名の数は3つでしかありませんが、同じ音程でも「減四度」として考えると階名は4つ当て嵌める事が可能ということは、想起し得るヘプタトニックの枠を飛び越えて調域外の音という8番目や9番目の階名を常に意識する事となります。調性外の音を頼りにして別のヘプタトニックの調域へ一時転調したのとはワケが違うのであります。ですので、短絡的に先の長三和音の併存を長三度音程での併存と覚えてしまう事ばかりではなく「減四度」としての見方も時には必要なのであります。

それを踏まえた上で、ドナルド・フェイゲンが2012年にリリースしたアルバム「Sunken Condos」収録の「Planet D'Rhonda」の終盤部分のバイトーナル・コードを私は敢えて長三度音程違いで表記してはいても、その後アート・ベアーズの「In Two Minds」を例に出したのは、今回こうして語りたかった事への筋道だったワケだったのであります。一応私なりに道筋を立てて考えているので、混乱を招かない為の配慮でもあるので、誤解なきようご理解願います。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

2012-12-15 23:10