順行と逆行 [楽理]

私が嘗てツイッター上にて音楽を形容した表現で「順行」と「逆行」という言葉があります。これらの語句は本来、地球より内側の惑星の見え方を形容する天体用語であるため、そういう専門用語を音楽において形容するのは如何なものか!?と思われる方もおられるでしょうが、そこはグッとこらえてお付き合いいただければな、と(笑)。音楽において五度圏/四度圏というモノを形容する時、この言葉が形容しやすいだろうという思いから用いたモノでありまして、広く音楽教育界隈で用いられている表現ではないのは重々承知の上で用いておりますのでその辺りはご容赦願いたいな、と。

まあ、何故そんな語句に頓着すんねんな!?とお思いの方もおられるでしょうが、例えば先頃批判したジョージ・ラッセルの「リディアン・クロマティック・コンセプト」をご存知の方なら想像するに容易いかと思うのですが、この理論の根拠は「完全五度」という共鳴的な音程を倍音列との親和性に則って等しい完全五度音程を累乗させると、基準とした基音から6回累乗させた時に得るヘプタトニック(=7音音階)は、調性外、つまりハ長調を予期し乍らC音から完全五度を6度累乗させた時はF#音を得るようになり、それら7音を並び替えるとト長調の調域のヘプタトニックを得る事になるので調的な重心はCではなくGにあるという理論を批判したモノでした。

私がこの理論を批判した最も手短かな物が「二重導音」だったワケですが、音楽理論というのは机上の空論で語られているモノではなくて、物凄く長い年月を経て培われた経験によって構築されているモノでありまして、自身が捉えきれる音楽がまだまだ未熟な所をお座なりにして、理解に到底及ばないものをオカルト扱いだの机上の空論だのと断罪してしまう輩には唾棄したくなるからこそこうして繰り広げていたワケでありまして(笑)、あらためてきちんと語っておきたいが故に「順行と逆行」という語句を用いて語るワケであります。

共鳴的な音程(≒概ね完全音程)に対して脈絡を得るのは間違った事ではありません。ジョージ・ラッセルは調性外の音に辿り着くのを急いてしまうあまり、その過程で生じる重要な音程を見過ごしている所にも批判の矛先を向ける必要があります(コレについては今回初めてです)。

例えば、ある音を基準にその音から完全五度音程を等しく上方に2回累乗させたとしましょうか。C音を基準にすればG -> Dという風に累積されます。Dという音は九度(=二度)の音程ですので、実はこの時点で完全四度音程の等音程和音が二度音程と集積していく「断片」をこの時点でも既に発見してしまうワケですね。さらに先のD音から2回完全五度音程を累乗させればD -> A -> Eという風になりまして、E音という音程はC音からすれば長三度音程に位置するモノでして、ある意味では九度音程の出現を2度使った(合計で完全五度音程の累乗は4回)事で、この時点で「ペンタトニック」を得るワケでして、この5音の音を羅列した時に生じる三度音程が、この音列に「情緒」を齎しているのであるのは明白です。

このペンタトニックの発生メカニズムというのは「完全五度音程累積」に依るモノだったワケですから、C音を必ず包含する事を命題に築き上げれば次のような可能性での完全五度音程累積を列挙できます。

A♭ -> E♭ -> B♭ -> F -> C

E♭ -> B♭ -> F -> C -> G

B♭ -> F -> C -> G -> D

F -> C -> G -> D -> A

C -> G -> D -> A -> E

これは濱瀬元彦も触れているように、ここで生じた5つのペンタトニック・スケールをあらためて並び替えると、これらは結果的にチェレプニン音階を作る基の素材として近似的な形を得る事になります(チェレプニン音階の一つ目の重要な点は増三和音の内包)。

重要な事は、C音から音を累乗させるにしても、とっとと調性外の音へ辿り着く事を急くが余りに6回も累乗させる以前に、調域外の音の牽引力はそのプロセス中に遭遇するワケです。完全五度音程を頼りにしているのであれば、「上方ばかり」に目を向けている事が結果的に「盲目、盲信」となってしまい、完全音程が等しく作用する「共鳴」に着目するのであるなら上方にも下方にも等方に共鳴的でなければならないワケです。

こうした下方への牽引力というのは、なにも私が鏡像音程とやらを急いて説明したいのではなくてですね(笑)、ごく普通に存在する例として、例えば二声でのハモりがあったとして、ひとつのパートが上行形を得る時の反行する形として下行形を得る時、この下行形のひとつのパターンで最も純朴な例は、調性を維持した下行形を生むワケですが、音楽が「言葉巧み」になってくると、「調性の嘯き」「他調の拝借」などが出現してくるので、先の反行形はもっとレパートリーが増える事となります(その時点でハ長調という調性は逸脱するでしょう)。

こうした脈絡を得て来たのが「対位法音楽の歴史」でもありまして、音が旋律として動き始める時は何も上へ行くことばかりが旋律の動きではないのは明らかでありまして、上にも下にも脈絡を得るというのは得てしてこういう事を意味するのであります。

我々は無意識にも倍音を意識しているので、和音と倍音の間で生じる協和と不協和のバランスがトニック、サブドミナント、ドミナントという情緒を作り出しているワケでして、あまりにも早期の段階で想起し得る世界観なので、多くの人は調性の確定しない音にもそれらの情緒を頭の中で「探る」ワケでありまして、予想の範囲内であれば聴きやすく、予想を超えたものだと一瞬ハッとさせられ、予想を上回り過ぎて着地すべき場所すら判らないようになると聴取能力の不足している人は音楽を捉えきれないものになっていくワケです。

もっと聴取能力の浅い人は、「音そのもの」がどのように運動(メロディの動き)するのかは無頓着で、そこに「言葉」が付随されていないと脈絡を追えないタイプの人も居ます。文章で例えるならばルビを振った文章でないと読解能力を逸してしまうようなモノでして、音楽ならば歌詞が与えられた旋律ではないと脈絡を追えないタイプの人が存在するワケですが、単純なハナシ、この手の人は器楽的な能力が圧倒的に不足しているだけの事でありまして、音楽を楽音として紐解く事ができないからこそ難しい聴き方が出来ないタイプとも云えるでしょう。

完全五度という音程は、完全音程の中でも完全一度と完全八度を除けばかなり協和度の強い音程であることは確かですが、だからといってこの音程ばかりを手掛かりにしているとやがては「シントニック・コンマ」を生むように、こればかりを手掛かりにしていても矛盾は生じて来るのが音楽の世界であります。ピアノの調律も完全五度と完全四度を使い乍らオクターヴ内を転回させて調律するも本当は第3次倍音の僅かなズレで生じるうなりを手掛かりに合わしていきます。ギターやベースという弦楽器に例えるなら隣接し合う弦の5フレットと7フレットのハーモニクスをドンピシャで合わせず、僅かなうなりを伴って合わせる事。これが本当の平均律のためのチューニングなワケです。すなわちハーモニクスでドンピシャに合わせてしまうと、合わせた所から物理的に遠い音程の音ほどチューニングのズレ幅が大きくなるワケです。これを避けるためにクロマチック・チューナーという機器が存在するワケでありますね(笑)。

じゃあハーモニクスでのチューニングはどうやって合わせればイイのか!?と問われれば、その答は「This is not my business.」と言うしかないワケでして、ついついTeasin'左近治になってしまいますが、まあ『音楽の物理学』という著書では事細かくそういう事が載っているので少しはオツムをイジメてあげて下さいね、と。如何にその辺のエセな教則本とやらが間違っているかという事がよ~く判ります。器楽的にも楽理的にも下支えのない希薄で皮相的な方面から出て来ただけの指南書の類というのは得てしてこーゆーモンです(笑)。

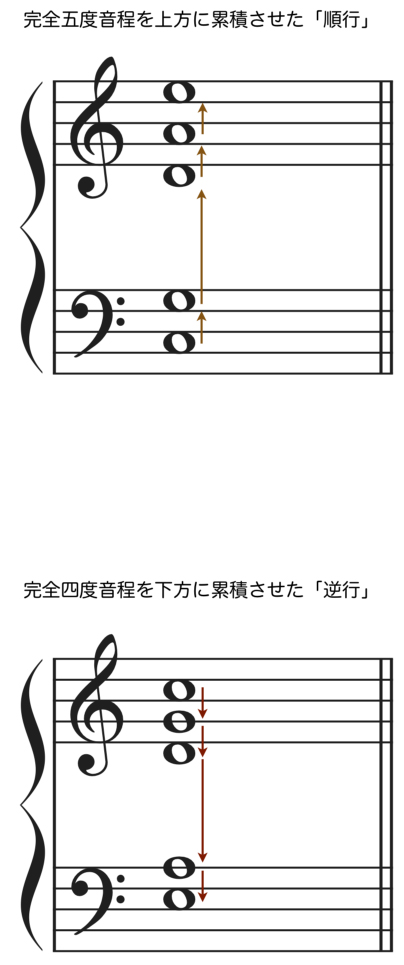

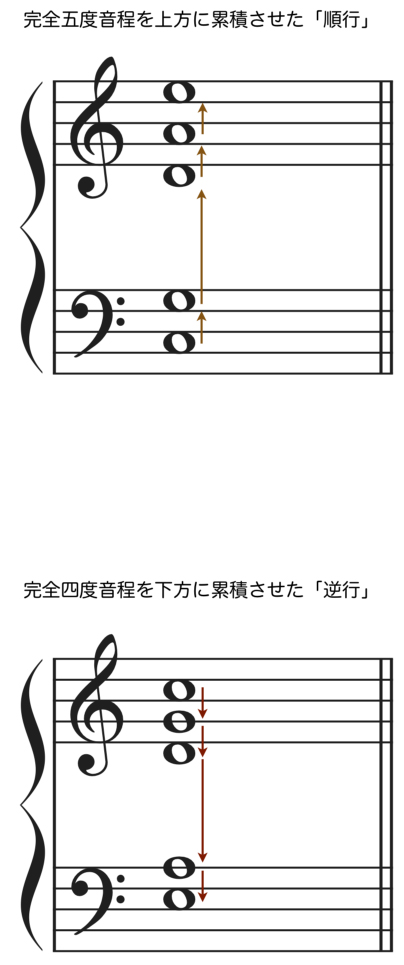

完全五度の累積を「順行」とした場合、自ずと完全四度の累積は「逆行」となります(※完全五度累積を重畳していく方向とは逆の進み方は自ずと完全四度になる→五度圏の逆回りは四度圏)。完全五度の累積を時計回りに形容すれば完全四度は反時計周りになるワケですからね。そこで私は「逆行」という形に注目しているのでありますが、「何故逆行する形に注目するのか!?」という所を語りたいワケです。

完全五度を累積した形というのは、例えばある調の下属音から完全五度音程の累積を6回重ねると、その調域全ての「全音階」つまりダイアトニック・スケールを羅列することになります。こうした「順行」によって得られた音は上方への牽引力を伴ったモノとして形容することができますが、音楽というのはそればかりの音ではなく、先の「全音階」に収まらない残りの5つの音の中から抜粋して来ようとするモノでもあるんですね。

その残りの5つの音だって実は、別世界での完全五度音程の累積を伴っているのであります。それは北半球において南半球の星々を見ようとしている事かもしれません(笑)。

何はともあれ、今回示した譜例は、本来は完全五度累積である和声の重畳しい姿を完全四度に「転回」させたモノです。つまり、ハ長調の調域を基準にしてC音から完全五度累積を試みた場合、C -> G -> D -> A -> E...と重なっていくワケですが、それを完全四度に「転回」するという事はまさに「逆行」するのと同じ事なワケです。ですので完全四度累積の方で累積させるとE -> A -> D -> G -> Cという順にすると「完全四度」の体となっている事がお判りになるかと思います。

余談ですが、調域をハ長調として想定したC音から基準として音を重ねていっても、本来は1オクターヴという限定された音域を完全五度と完全四度で持ち合う分断からオクターヴの細分化は始まっているワケでして(※平均律ではない原始的な時代の完全五度と完全四度音程=純正律は、1200セントを702/498セントで持ち合っていた)、それがさらにオクターヴが拡大することで基準のC音から完全五度上方にG音、完全五度音程を保った下方に位置するF音という風に見出して完全五度累積はいずれ6個積み上がるとその調域全ての「全音階」を得ることになるワケです。無論、純然たる完全無欠の方面の完全五度を11回累積するとオクターヴを若干飛び越してシントニック・コンマという音が生じて少しズレるワケですね。こういう「ズレ」が生ずる以上、際限なく上方への共鳴性ばかりを肯定的に利用するのはどうしても限度があるワケです。認識などしていない机上の空論だから耳に聴こえやすい所しか信じないという方もいるかもしれません。そのような理解の乏しい方に限って音楽の聴き方のは「幅」は備えていないコトが常です。

純正律というのは言葉そのものが示すようにとてもピュアでオーセンティックなモノに映るかもしれません。それこそ音楽に「処女性」を見出すかのような。私からすれば三原色の服しか興味を示さないような人かのように投影できてしまうんですが(笑)、でもですね、仮に音楽にchastityを見出したからって、一度でも性体験があれば貞操は逸してしまう。処女に対してそこまで真正なるモノを求める様な人達が、その後、操を失った人へどのようにケアできるものか!?という所もきちんと考えなくてはいけないもので、操を失った者への興味など無くしてしまい所詮飽き飽きしてしまって別の処女を求めるだけに過ぎないのが関の山だと思うんです(笑)。奇しくも、バルトークの歌劇「青髭公の城」とは、理想の女性像ばかり求める青髭が、この女こそ全て!とばかりのユディットに出会うも、ユディットに女への無理解を指摘されて結局最愛の女を失うという物語なワケです。

言葉という物は、自分自身の記憶能力が退化していっても病に冒されない限りは小難しい語彙を獲得していくのと同様に音楽もそうした語彙を獲得するようになります。歳取って難しい音楽が判るようになってきたという人は、耳のボキャブラリー(=音への聴取能力に伴う脳細胞の集積化)を獲得できるようになったからなのであります。若くして音楽的な語彙が鋭く厳しい類の和声を好むような人というのは、音への能力すなわち脳内での集積化が早期の段階で進んだ結果でありましょう。

音楽に対して、無理解な「ピュア」さを求めるばかりで、実は無理解からくる取りこぼしからは得ることが少なく、自分の好きなモノが全て!だの、自分の所蔵するモノこそが全て!と、本来なら音楽面できちんと語るべき事ができないがために感覚や雰囲気ばかりでしか音楽を語れず、自分のコレクションや作者のバックグラウンドの類の知識を勝ち誇る程度しかできない人、今やSNSだっているワケですが、自分の言葉では決して語ることができずに先人の偉人の声を借りて来ては、その陰に隠れ乍らどうでも良い程度の自分の感想を語っていたりしている人がどれだけ多いモノか。自分の言葉で語ることができない人は本来参加すべきではないと思うのが私のツイッター観であります(笑)。

ま、話を戻して上方の共鳴性を頼りにしていった所で、少しずつ高次になっていけば平均律からはかなりズレた倍音にも意外に近い所で遭遇したりもするものです。上方倍音列が最も作用しやすい理由は、4~6次倍音のそれが長三和音の構成音となるように、安定的な音として響くのは低次の倍音にこうした形があらわれるワケであります。しかし、この低次な音の牽引力には時には飽き飽きしてしまって別の脈絡を求めようとする欲求が働いたりする事もあります。勿論こうした欲求が生まれる背景には耳の習熟能力が一定以上高まって来ている事も必要な要素ではあるでしょう。

ただ、協和度の高さばかりを頼りに耳はそうした牽引力だけを頼りに楽音を聴こうとしているのではなく、耳の習熟度の浅い人であれば協和的な音を頼りに聴かざるを得ませんが(←これがそもそもの「原色系」の音楽を好む大きな要因)、楽音の聴き方に色々な方法論や語彙を習得した人というのは別の脈絡を見付けてそれが「欲求」へと変化するようになります。言い換えれば、ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトというのは、協和的な音程を上方ばかりに累積させて行くだけで、批判的なポジションの居る側の人を協和的な音程とやらを根拠に上方にだけ累積してしまおうとする所が愚かな点でありまして、左に進みたい場所を北に50メートル進んで西に50メートル進んで南に50メートル進んで・・・という風に行こうとしちゃうのがリディアン・クロマティック・コンセプトの落とし穴(笑)。

では何故、リディアン・クロマティック・コンセプトはそこまで遠回りなのか!?という事を述べていきますが、リディアン・クロマティック・コンセプトや自身の志向する調的な偏向具合を持ってしまっている人というのは、物事を見るにあたって自身の立ち位置を基準に見ないと気が済まないと表現するに相応しい近視眼的な基準を設けてしまう所がそもそも残念な所なんです。

例えて言うなら、ある物事を見る時に、それを自分の左側に置かないと基準が判らなくなるとか、自分の癖や偏向度を基準に物事を見ないと判断できない基準を作ってしまうのが残念な所なワケです。音楽理論ひとつ語るにしてもハ長調を基準に見立てないと全体を見渡せない輩とか居るじゃないですか。どんな調においても「G♭音」は「F#音」と表記しないとピンと来ない輩とか(笑)。こういう偏りを持ってしまっている人が食い付きやすいのがリディアン・クロマティック・コンセプトかもしれません(笑)。

調性感を手掛かりに音楽を聴いてしまう事と、調性が目まぐるしく変化してもそれに追従して調性感を探る事は全くの別物です。前者は器楽的能力や聴取能力が比較的浅い人が抱えている音楽的なボキャブラリーの側面で、後者は一定以上の調性感覚を養って調性感の強度を自身の能力の範囲で探る事なので全く異なります。

器楽的に未習熟であろうとも調性感を得ているのは何故なのか!?機能和声として括られる中で3つの和声の分類があります。トニック、サブドミナント、ドミナント。それらの各連結というのは、例えばトニックからサブドミナントに進行する際、トニックのルートは次のサブドミナントの倍音としての音(サブドミナントの5度音)に補足される事で初めて機能が明確になるワケです。サブドミナントからドミナントも同様でサブドミナントのルートは次のコードの倍音へ、ドミナントのルートからトニックの五度音も亦同様なワケです。これについてはレンドヴァイ著の「バルトークの作曲技法」で「共通音」として事細かに説明されておりますので、こういう所を見失わずにお読みいただければと思います。

やたらとバルトークの先鋭的な方ばかりを急いて学ぼうとすると、こうした所を見失いかねないモノでもあり、先鋭的な物は徒に古典的システムの反駁のために無秩序に存在するのではなく、やはり旧来のシステムに乗っかった上で先鋭的な方へ邁進するものなのですね。

先のチェレプニンの例で出した5音の5種類の音形の内、変化記号を伴わない表記で得られる音形が2種類ありました。変化記号が要らないという事はハ長調亦はイ短調の調域である事を示しておりますが、「E音」が出現するのは1種類しかありません。これはハ長調から見れば主音の長三度上の音なんですが、ハ長調からの5つの断片的な音の抜粋の形であるため、その音形の情緒はハ長調の長音階というよりもペンタトニック特有の省かれた情緒というものが明確になっています。

このペンタトニックである時の情緒の取り扱いが重要でして、先の「E音」をハ長調の主音から見た長三度上の音として扱ったままでいると、ハ長調の強固な情緒から抜け出せずに、モーダル(調性感の希薄な変格的な旋法性)な性格すらも弾き出せなくなってしまいます。

実は、こうした事は先の「バルトークの作曲技法」においても声高に述べられているのですが、先の「E音」という物をG音から下方へ見た「短三度」の音という風な「聴き取り」が起こる事が器楽的な感覚の獲得としてはとても重要な事でして、長三度を得るだけではなく短三度を見る事がとても重要なのであります。

つまり、何を言いたいのかというと、先のペンタトニックの音形も元は完全五度音程を累乗させた物から得られている物でありまして、その音形の羅列に長三度が強固に響こうともC音からではなくG音からの短三度下、という情緒を拾って来られるボキャブラリーを培う事が重要なのである、と言いたいワケです。音楽的な耳の習熟度が高まっている方ならば明確に自分の調性感覚を聴こえるがままに追従したり、自ら「嘯く」という行動も可能でして、「嘯く」行動に幅が出来る事が、そうしたシンプルな音形にも別の脈絡を見付けて来れる様になるワケです。

そうした所から、完全五度音程ばかりではなく完全四度音程の累乗で3回累乗させた時の音形というのは7th sus4コードの音形を生みますが、その構成音から長二度の集積と同時に「短三度の発生」を確認しなくてはいけなくなるので、私が過去に完全四度累積のコードにおいて短三度を見出すことの重要性に語っていたのはこういう所の感覚の強化という狙いもあって述べていた事であります。

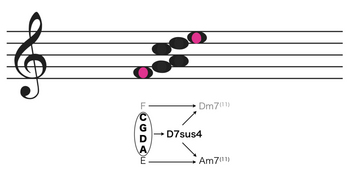

完全四度の累積は完全五度累積の「逆行」。それはつまり今回の例に準えれば次のような譜例に示すことができて、ハ調の調域だけで判りやすく説明するならば「C、G、D、A」という4つの音形はすぐに生まれ、これは和声として見れば「D7sus4」を形成します。この音形に5つ目の音を加えようと企てた場合、順行方面の調域を利用するならばF音が加わり、その時の和声は「Dm7(11)」を形成し、逆行側の調域の音を利用して「E音」を加えた場合は「Am7(11)」の構成音となります。

そして、譜例には載せておりませんが、順行側と逆行側の音双方とも追加した上で、基の4つの音形から両端の2音いずれかをオミットしてオミットした方から物理的に遠い音程の方の調域へさらに「累乗」を進めるとそれは「m6(9)」というコードを生みます。仮に先の譜例で基の4つの音形を維持し乍らF音とE音を追加して、基の音形からC音とG音をオミットする。そこから物理的に遠い音程は逆行側へベクトルを向けるコトになるので、逆行側のE音から更に遠い音へ累乗を試みるとB音を発生します。残った音は「B、E、A、D、F」となり、この音から形成されるコードは「Dm6(9)」という和声を生む事となる、という風に述べているのです。お判りいただけましたか!?

で、「基の4つの音形」を壊してこのような和声を得たのでありますが、「4つの分子構造」を新たに得ようとした場合、「B、E、A、D」が存在するため、先の音形を今度や「A、D、G、C」と見ると、それぞれの音形は長二度の平行和音として成立した事が判ります。これがマクロ的視点での「二度の収斂」です。二度音程の情緒を和声的な時間に凝縮させずに、時間的に解離させて進行させた結果となるワケです。二度が集積されていけば結果的には半音階は得られますし、機能和声とは別の脈絡で動いて行く事で調性感は希薄亦は転調感が起こる様になるワケです。完全五度音程を6回も累乗させずにこうした別の調域へ向かおうとする(実際にはまだ留まっているものの)牽引力は無視して、早い所調域外の音を得体ばかりに、こうした完全音程の重畳のプロセスを無視して上方だけの協和性を利用して考えよう等、まあなんとこねくり回した発想なんでしょうと思ってしまうのがリディアン・クロマティック・コンセプトなのでありますな。こうした冗長な理論で得られるヒントは少ないと思いますし、理解した所で、ご自分の音楽的な調的ジャイロは常に定点観測状態に陥ってしまうのが関の山だと私は思います(笑)。

太陽ってアナタの右から昇って来ようと左から昇って来ようとどっちでもイイですやん!?正面から昇ろうと背後から昇ろうとも(笑)。自分の見やすいクセとやらを矯正して音楽見据えなさいって事ですわ。リディアン・クロマティック・コンセプトだとそうしたクセを持つ人にフィットする様な理論なんだと述べているワケでして。

勿論、先の音形を着目してもハ長調の調域外の音は得ることなく、調性内の音を使っているに過ぎません。しかし、古くから長調や短調の「嘯き」として変格旋法というものが存在するように、調性としてはハ長調/イ短調を想起しようとも、イ短調をDドリアンで嘯けばDドリアンの五度上の音が「本来の調性内の音」ではあるものの、それを「嘯く」ため、ニ短調なのにイ短調の音並びでニ短調を嘯く、というのがその後の「嘯き」のひとつの姿なのです。

変格旋法が、本来の嘯きの前の主音の音は五度上に存在するという事をあらためて理解する事で、トニック、サブドミナント、ドミナントに於ける五度音の次の進行での役割、五度音を順行させつつ逆行ではどのように背景を投影するのか!?或いは変格旋法という五度音の取り扱いをあらためて認識すると、「嘯き」が生ずる事で調域外の音などすぐに呼び込めるモノであり、わざわざ完全五度を六回も累乗させて得るよりも先の調域外の音など巡り会うモノでもあり、しかも完全音程という「協和」は、ある音に対して上方のみに作用するのではなく上方にも下方にも等しく作用する事を前提としなければ、どのようにしてオクターヴが分割されていき音階を得ることになったのか!?という矛盾も孕んでしまっているのがリディアン・クロマティック・コンセプトなワケであります。

そこで共鳴的な音程とやらが(先述では完全音程)上方にも下方にも等しく作用する「動機」というものは軈て「下方倍音列」の根拠にもなっていくワケですが、既に述べているように、長音階の音列の逆行形(鏡像)は平行短調の主和音の五度音から始まる旋法(=フリジアン)の下行形の音列が全く等しくなるという事から始めて多様な「混紡」を生じるのは既に説明済みですのであらためて述べませんが、音って上行するばかりでもなく上方ばかりに目を向けてはいけないのでありますな。そうした所から深く音楽を理解されると面白い発見があるのであります。

まあ、何故そんな語句に頓着すんねんな!?とお思いの方もおられるでしょうが、例えば先頃批判したジョージ・ラッセルの「リディアン・クロマティック・コンセプト」をご存知の方なら想像するに容易いかと思うのですが、この理論の根拠は「完全五度」という共鳴的な音程を倍音列との親和性に則って等しい完全五度音程を累乗させると、基準とした基音から6回累乗させた時に得るヘプタトニック(=7音音階)は、調性外、つまりハ長調を予期し乍らC音から完全五度を6度累乗させた時はF#音を得るようになり、それら7音を並び替えるとト長調の調域のヘプタトニックを得る事になるので調的な重心はCではなくGにあるという理論を批判したモノでした。

私がこの理論を批判した最も手短かな物が「二重導音」だったワケですが、音楽理論というのは机上の空論で語られているモノではなくて、物凄く長い年月を経て培われた経験によって構築されているモノでありまして、自身が捉えきれる音楽がまだまだ未熟な所をお座なりにして、理解に到底及ばないものをオカルト扱いだの机上の空論だのと断罪してしまう輩には唾棄したくなるからこそこうして繰り広げていたワケでありまして(笑)、あらためてきちんと語っておきたいが故に「順行と逆行」という語句を用いて語るワケであります。

共鳴的な音程(≒概ね完全音程)に対して脈絡を得るのは間違った事ではありません。ジョージ・ラッセルは調性外の音に辿り着くのを急いてしまうあまり、その過程で生じる重要な音程を見過ごしている所にも批判の矛先を向ける必要があります(コレについては今回初めてです)。

例えば、ある音を基準にその音から完全五度音程を等しく上方に2回累乗させたとしましょうか。C音を基準にすればG -> Dという風に累積されます。Dという音は九度(=二度)の音程ですので、実はこの時点で完全四度音程の等音程和音が二度音程と集積していく「断片」をこの時点でも既に発見してしまうワケですね。さらに先のD音から2回完全五度音程を累乗させればD -> A -> Eという風になりまして、E音という音程はC音からすれば長三度音程に位置するモノでして、ある意味では九度音程の出現を2度使った(合計で完全五度音程の累乗は4回)事で、この時点で「ペンタトニック」を得るワケでして、この5音の音を羅列した時に生じる三度音程が、この音列に「情緒」を齎しているのであるのは明白です。

このペンタトニックの発生メカニズムというのは「完全五度音程累積」に依るモノだったワケですから、C音を必ず包含する事を命題に築き上げれば次のような可能性での完全五度音程累積を列挙できます。

A♭ -> E♭ -> B♭ -> F -> C

E♭ -> B♭ -> F -> C -> G

B♭ -> F -> C -> G -> D

F -> C -> G -> D -> A

C -> G -> D -> A -> E

これは濱瀬元彦も触れているように、ここで生じた5つのペンタトニック・スケールをあらためて並び替えると、これらは結果的にチェレプニン音階を作る基の素材として近似的な形を得る事になります(チェレプニン音階の一つ目の重要な点は増三和音の内包)。

重要な事は、C音から音を累乗させるにしても、とっとと調性外の音へ辿り着く事を急くが余りに6回も累乗させる以前に、調域外の音の牽引力はそのプロセス中に遭遇するワケです。完全五度音程を頼りにしているのであれば、「上方ばかり」に目を向けている事が結果的に「盲目、盲信」となってしまい、完全音程が等しく作用する「共鳴」に着目するのであるなら上方にも下方にも等方に共鳴的でなければならないワケです。

こうした下方への牽引力というのは、なにも私が鏡像音程とやらを急いて説明したいのではなくてですね(笑)、ごく普通に存在する例として、例えば二声でのハモりがあったとして、ひとつのパートが上行形を得る時の反行する形として下行形を得る時、この下行形のひとつのパターンで最も純朴な例は、調性を維持した下行形を生むワケですが、音楽が「言葉巧み」になってくると、「調性の嘯き」「他調の拝借」などが出現してくるので、先の反行形はもっとレパートリーが増える事となります(その時点でハ長調という調性は逸脱するでしょう)。

こうした脈絡を得て来たのが「対位法音楽の歴史」でもありまして、音が旋律として動き始める時は何も上へ行くことばかりが旋律の動きではないのは明らかでありまして、上にも下にも脈絡を得るというのは得てしてこういう事を意味するのであります。

我々は無意識にも倍音を意識しているので、和音と倍音の間で生じる協和と不協和のバランスがトニック、サブドミナント、ドミナントという情緒を作り出しているワケでして、あまりにも早期の段階で想起し得る世界観なので、多くの人は調性の確定しない音にもそれらの情緒を頭の中で「探る」ワケでありまして、予想の範囲内であれば聴きやすく、予想を超えたものだと一瞬ハッとさせられ、予想を上回り過ぎて着地すべき場所すら判らないようになると聴取能力の不足している人は音楽を捉えきれないものになっていくワケです。

もっと聴取能力の浅い人は、「音そのもの」がどのように運動(メロディの動き)するのかは無頓着で、そこに「言葉」が付随されていないと脈絡を追えないタイプの人も居ます。文章で例えるならばルビを振った文章でないと読解能力を逸してしまうようなモノでして、音楽ならば歌詞が与えられた旋律ではないと脈絡を追えないタイプの人が存在するワケですが、単純なハナシ、この手の人は器楽的な能力が圧倒的に不足しているだけの事でありまして、音楽を楽音として紐解く事ができないからこそ難しい聴き方が出来ないタイプとも云えるでしょう。

完全五度という音程は、完全音程の中でも完全一度と完全八度を除けばかなり協和度の強い音程であることは確かですが、だからといってこの音程ばかりを手掛かりにしているとやがては「シントニック・コンマ」を生むように、こればかりを手掛かりにしていても矛盾は生じて来るのが音楽の世界であります。ピアノの調律も完全五度と完全四度を使い乍らオクターヴ内を転回させて調律するも本当は第3次倍音の僅かなズレで生じるうなりを手掛かりに合わしていきます。ギターやベースという弦楽器に例えるなら隣接し合う弦の5フレットと7フレットのハーモニクスをドンピシャで合わせず、僅かなうなりを伴って合わせる事。これが本当の平均律のためのチューニングなワケです。すなわちハーモニクスでドンピシャに合わせてしまうと、合わせた所から物理的に遠い音程の音ほどチューニングのズレ幅が大きくなるワケです。これを避けるためにクロマチック・チューナーという機器が存在するワケでありますね(笑)。

じゃあハーモニクスでのチューニングはどうやって合わせればイイのか!?と問われれば、その答は「This is not my business.」と言うしかないワケでして、ついついTeasin'左近治になってしまいますが、まあ『音楽の物理学』という著書では事細かくそういう事が載っているので少しはオツムをイジメてあげて下さいね、と。如何にその辺のエセな教則本とやらが間違っているかという事がよ~く判ります。器楽的にも楽理的にも下支えのない希薄で皮相的な方面から出て来ただけの指南書の類というのは得てしてこーゆーモンです(笑)。

完全五度の累積を「順行」とした場合、自ずと完全四度の累積は「逆行」となります(※完全五度累積を重畳していく方向とは逆の進み方は自ずと完全四度になる→五度圏の逆回りは四度圏)。完全五度の累積を時計回りに形容すれば完全四度は反時計周りになるワケですからね。そこで私は「逆行」という形に注目しているのでありますが、「何故逆行する形に注目するのか!?」という所を語りたいワケです。

完全五度を累積した形というのは、例えばある調の下属音から完全五度音程の累積を6回重ねると、その調域全ての「全音階」つまりダイアトニック・スケールを羅列することになります。こうした「順行」によって得られた音は上方への牽引力を伴ったモノとして形容することができますが、音楽というのはそればかりの音ではなく、先の「全音階」に収まらない残りの5つの音の中から抜粋して来ようとするモノでもあるんですね。

その残りの5つの音だって実は、別世界での完全五度音程の累積を伴っているのであります。それは北半球において南半球の星々を見ようとしている事かもしれません(笑)。

何はともあれ、今回示した譜例は、本来は完全五度累積である和声の重畳しい姿を完全四度に「転回」させたモノです。つまり、ハ長調の調域を基準にしてC音から完全五度累積を試みた場合、C -> G -> D -> A -> E...と重なっていくワケですが、それを完全四度に「転回」するという事はまさに「逆行」するのと同じ事なワケです。ですので完全四度累積の方で累積させるとE -> A -> D -> G -> Cという順にすると「完全四度」の体となっている事がお判りになるかと思います。

余談ですが、調域をハ長調として想定したC音から基準として音を重ねていっても、本来は1オクターヴという限定された音域を完全五度と完全四度で持ち合う分断からオクターヴの細分化は始まっているワケでして(※平均律ではない原始的な時代の完全五度と完全四度音程=純正律は、1200セントを702/498セントで持ち合っていた)、それがさらにオクターヴが拡大することで基準のC音から完全五度上方にG音、完全五度音程を保った下方に位置するF音という風に見出して完全五度累積はいずれ6個積み上がるとその調域全ての「全音階」を得ることになるワケです。無論、純然たる完全無欠の方面の完全五度を11回累積するとオクターヴを若干飛び越してシントニック・コンマという音が生じて少しズレるワケですね。こういう「ズレ」が生ずる以上、際限なく上方への共鳴性ばかりを肯定的に利用するのはどうしても限度があるワケです。認識などしていない机上の空論だから耳に聴こえやすい所しか信じないという方もいるかもしれません。そのような理解の乏しい方に限って音楽の聴き方のは「幅」は備えていないコトが常です。

純正律というのは言葉そのものが示すようにとてもピュアでオーセンティックなモノに映るかもしれません。それこそ音楽に「処女性」を見出すかのような。私からすれば三原色の服しか興味を示さないような人かのように投影できてしまうんですが(笑)、でもですね、仮に音楽にchastityを見出したからって、一度でも性体験があれば貞操は逸してしまう。処女に対してそこまで真正なるモノを求める様な人達が、その後、操を失った人へどのようにケアできるものか!?という所もきちんと考えなくてはいけないもので、操を失った者への興味など無くしてしまい所詮飽き飽きしてしまって別の処女を求めるだけに過ぎないのが関の山だと思うんです(笑)。奇しくも、バルトークの歌劇「青髭公の城」とは、理想の女性像ばかり求める青髭が、この女こそ全て!とばかりのユディットに出会うも、ユディットに女への無理解を指摘されて結局最愛の女を失うという物語なワケです。

言葉という物は、自分自身の記憶能力が退化していっても病に冒されない限りは小難しい語彙を獲得していくのと同様に音楽もそうした語彙を獲得するようになります。歳取って難しい音楽が判るようになってきたという人は、耳のボキャブラリー(=音への聴取能力に伴う脳細胞の集積化)を獲得できるようになったからなのであります。若くして音楽的な語彙が鋭く厳しい類の和声を好むような人というのは、音への能力すなわち脳内での集積化が早期の段階で進んだ結果でありましょう。

音楽に対して、無理解な「ピュア」さを求めるばかりで、実は無理解からくる取りこぼしからは得ることが少なく、自分の好きなモノが全て!だの、自分の所蔵するモノこそが全て!と、本来なら音楽面できちんと語るべき事ができないがために感覚や雰囲気ばかりでしか音楽を語れず、自分のコレクションや作者のバックグラウンドの類の知識を勝ち誇る程度しかできない人、今やSNSだっているワケですが、自分の言葉では決して語ることができずに先人の偉人の声を借りて来ては、その陰に隠れ乍らどうでも良い程度の自分の感想を語っていたりしている人がどれだけ多いモノか。自分の言葉で語ることができない人は本来参加すべきではないと思うのが私のツイッター観であります(笑)。

ま、話を戻して上方の共鳴性を頼りにしていった所で、少しずつ高次になっていけば平均律からはかなりズレた倍音にも意外に近い所で遭遇したりもするものです。上方倍音列が最も作用しやすい理由は、4~6次倍音のそれが長三和音の構成音となるように、安定的な音として響くのは低次の倍音にこうした形があらわれるワケであります。しかし、この低次な音の牽引力には時には飽き飽きしてしまって別の脈絡を求めようとする欲求が働いたりする事もあります。勿論こうした欲求が生まれる背景には耳の習熟能力が一定以上高まって来ている事も必要な要素ではあるでしょう。

ただ、協和度の高さばかりを頼りに耳はそうした牽引力だけを頼りに楽音を聴こうとしているのではなく、耳の習熟度の浅い人であれば協和的な音を頼りに聴かざるを得ませんが(←これがそもそもの「原色系」の音楽を好む大きな要因)、楽音の聴き方に色々な方法論や語彙を習得した人というのは別の脈絡を見付けてそれが「欲求」へと変化するようになります。言い換えれば、ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトというのは、協和的な音程を上方ばかりに累積させて行くだけで、批判的なポジションの居る側の人を協和的な音程とやらを根拠に上方にだけ累積してしまおうとする所が愚かな点でありまして、左に進みたい場所を北に50メートル進んで西に50メートル進んで南に50メートル進んで・・・という風に行こうとしちゃうのがリディアン・クロマティック・コンセプトの落とし穴(笑)。

では何故、リディアン・クロマティック・コンセプトはそこまで遠回りなのか!?という事を述べていきますが、リディアン・クロマティック・コンセプトや自身の志向する調的な偏向具合を持ってしまっている人というのは、物事を見るにあたって自身の立ち位置を基準に見ないと気が済まないと表現するに相応しい近視眼的な基準を設けてしまう所がそもそも残念な所なんです。

例えて言うなら、ある物事を見る時に、それを自分の左側に置かないと基準が判らなくなるとか、自分の癖や偏向度を基準に物事を見ないと判断できない基準を作ってしまうのが残念な所なワケです。音楽理論ひとつ語るにしてもハ長調を基準に見立てないと全体を見渡せない輩とか居るじゃないですか。どんな調においても「G♭音」は「F#音」と表記しないとピンと来ない輩とか(笑)。こういう偏りを持ってしまっている人が食い付きやすいのがリディアン・クロマティック・コンセプトかもしれません(笑)。

調性感を手掛かりに音楽を聴いてしまう事と、調性が目まぐるしく変化してもそれに追従して調性感を探る事は全くの別物です。前者は器楽的能力や聴取能力が比較的浅い人が抱えている音楽的なボキャブラリーの側面で、後者は一定以上の調性感覚を養って調性感の強度を自身の能力の範囲で探る事なので全く異なります。

器楽的に未習熟であろうとも調性感を得ているのは何故なのか!?機能和声として括られる中で3つの和声の分類があります。トニック、サブドミナント、ドミナント。それらの各連結というのは、例えばトニックからサブドミナントに進行する際、トニックのルートは次のサブドミナントの倍音としての音(サブドミナントの5度音)に補足される事で初めて機能が明確になるワケです。サブドミナントからドミナントも同様でサブドミナントのルートは次のコードの倍音へ、ドミナントのルートからトニックの五度音も亦同様なワケです。これについてはレンドヴァイ著の「バルトークの作曲技法」で「共通音」として事細かに説明されておりますので、こういう所を見失わずにお読みいただければと思います。

やたらとバルトークの先鋭的な方ばかりを急いて学ぼうとすると、こうした所を見失いかねないモノでもあり、先鋭的な物は徒に古典的システムの反駁のために無秩序に存在するのではなく、やはり旧来のシステムに乗っかった上で先鋭的な方へ邁進するものなのですね。

先のチェレプニンの例で出した5音の5種類の音形の内、変化記号を伴わない表記で得られる音形が2種類ありました。変化記号が要らないという事はハ長調亦はイ短調の調域である事を示しておりますが、「E音」が出現するのは1種類しかありません。これはハ長調から見れば主音の長三度上の音なんですが、ハ長調からの5つの断片的な音の抜粋の形であるため、その音形の情緒はハ長調の長音階というよりもペンタトニック特有の省かれた情緒というものが明確になっています。

このペンタトニックである時の情緒の取り扱いが重要でして、先の「E音」をハ長調の主音から見た長三度上の音として扱ったままでいると、ハ長調の強固な情緒から抜け出せずに、モーダル(調性感の希薄な変格的な旋法性)な性格すらも弾き出せなくなってしまいます。

実は、こうした事は先の「バルトークの作曲技法」においても声高に述べられているのですが、先の「E音」という物をG音から下方へ見た「短三度」の音という風な「聴き取り」が起こる事が器楽的な感覚の獲得としてはとても重要な事でして、長三度を得るだけではなく短三度を見る事がとても重要なのであります。

つまり、何を言いたいのかというと、先のペンタトニックの音形も元は完全五度音程を累乗させた物から得られている物でありまして、その音形の羅列に長三度が強固に響こうともC音からではなくG音からの短三度下、という情緒を拾って来られるボキャブラリーを培う事が重要なのである、と言いたいワケです。音楽的な耳の習熟度が高まっている方ならば明確に自分の調性感覚を聴こえるがままに追従したり、自ら「嘯く」という行動も可能でして、「嘯く」行動に幅が出来る事が、そうしたシンプルな音形にも別の脈絡を見付けて来れる様になるワケです。

そうした所から、完全五度音程ばかりではなく完全四度音程の累乗で3回累乗させた時の音形というのは7th sus4コードの音形を生みますが、その構成音から長二度の集積と同時に「短三度の発生」を確認しなくてはいけなくなるので、私が過去に完全四度累積のコードにおいて短三度を見出すことの重要性に語っていたのはこういう所の感覚の強化という狙いもあって述べていた事であります。

完全四度の累積は完全五度累積の「逆行」。それはつまり今回の例に準えれば次のような譜例に示すことができて、ハ調の調域だけで判りやすく説明するならば「C、G、D、A」という4つの音形はすぐに生まれ、これは和声として見れば「D7sus4」を形成します。この音形に5つ目の音を加えようと企てた場合、順行方面の調域を利用するならばF音が加わり、その時の和声は「Dm7(11)」を形成し、逆行側の調域の音を利用して「E音」を加えた場合は「Am7(11)」の構成音となります。

そして、譜例には載せておりませんが、順行側と逆行側の音双方とも追加した上で、基の4つの音形から両端の2音いずれかをオミットしてオミットした方から物理的に遠い音程の方の調域へさらに「累乗」を進めるとそれは「m6(9)」というコードを生みます。仮に先の譜例で基の4つの音形を維持し乍らF音とE音を追加して、基の音形からC音とG音をオミットする。そこから物理的に遠い音程は逆行側へベクトルを向けるコトになるので、逆行側のE音から更に遠い音へ累乗を試みるとB音を発生します。残った音は「B、E、A、D、F」となり、この音から形成されるコードは「Dm6(9)」という和声を生む事となる、という風に述べているのです。お判りいただけましたか!?

で、「基の4つの音形」を壊してこのような和声を得たのでありますが、「4つの分子構造」を新たに得ようとした場合、「B、E、A、D」が存在するため、先の音形を今度や「A、D、G、C」と見ると、それぞれの音形は長二度の平行和音として成立した事が判ります。これがマクロ的視点での「二度の収斂」です。二度音程の情緒を和声的な時間に凝縮させずに、時間的に解離させて進行させた結果となるワケです。二度が集積されていけば結果的には半音階は得られますし、機能和声とは別の脈絡で動いて行く事で調性感は希薄亦は転調感が起こる様になるワケです。完全五度音程を6回も累乗させずにこうした別の調域へ向かおうとする(実際にはまだ留まっているものの)牽引力は無視して、早い所調域外の音を得体ばかりに、こうした完全音程の重畳のプロセスを無視して上方だけの協和性を利用して考えよう等、まあなんとこねくり回した発想なんでしょうと思ってしまうのがリディアン・クロマティック・コンセプトなのでありますな。こうした冗長な理論で得られるヒントは少ないと思いますし、理解した所で、ご自分の音楽的な調的ジャイロは常に定点観測状態に陥ってしまうのが関の山だと私は思います(笑)。

太陽ってアナタの右から昇って来ようと左から昇って来ようとどっちでもイイですやん!?正面から昇ろうと背後から昇ろうとも(笑)。自分の見やすいクセとやらを矯正して音楽見据えなさいって事ですわ。リディアン・クロマティック・コンセプトだとそうしたクセを持つ人にフィットする様な理論なんだと述べているワケでして。

勿論、先の音形を着目してもハ長調の調域外の音は得ることなく、調性内の音を使っているに過ぎません。しかし、古くから長調や短調の「嘯き」として変格旋法というものが存在するように、調性としてはハ長調/イ短調を想起しようとも、イ短調をDドリアンで嘯けばDドリアンの五度上の音が「本来の調性内の音」ではあるものの、それを「嘯く」ため、ニ短調なのにイ短調の音並びでニ短調を嘯く、というのがその後の「嘯き」のひとつの姿なのです。

変格旋法が、本来の嘯きの前の主音の音は五度上に存在するという事をあらためて理解する事で、トニック、サブドミナント、ドミナントに於ける五度音の次の進行での役割、五度音を順行させつつ逆行ではどのように背景を投影するのか!?或いは変格旋法という五度音の取り扱いをあらためて認識すると、「嘯き」が生ずる事で調域外の音などすぐに呼び込めるモノであり、わざわざ完全五度を六回も累乗させて得るよりも先の調域外の音など巡り会うモノでもあり、しかも完全音程という「協和」は、ある音に対して上方のみに作用するのではなく上方にも下方にも等しく作用する事を前提としなければ、どのようにしてオクターヴが分割されていき音階を得ることになったのか!?という矛盾も孕んでしまっているのがリディアン・クロマティック・コンセプトなワケであります。

そこで共鳴的な音程とやらが(先述では完全音程)上方にも下方にも等しく作用する「動機」というものは軈て「下方倍音列」の根拠にもなっていくワケですが、既に述べているように、長音階の音列の逆行形(鏡像)は平行短調の主和音の五度音から始まる旋法(=フリジアン)の下行形の音列が全く等しくなるという事から始めて多様な「混紡」を生じるのは既に説明済みですのであらためて述べませんが、音って上行するばかりでもなく上方ばかりに目を向けてはいけないのでありますな。そうした所から深く音楽を理解されると面白い発見があるのであります。

2012-09-18 12:00