チェレプニン9音音階再び! [楽理]

扨て、前回のコンディミの話題に続いて今回はチェレプニン音階を取り上げることにします。

この手のコトにお詳しい方なら、左近治が如何なる部分を掘り下げようとしているのか!?という企てはおそらくやバレバレだとは思うのでありますが(笑)、まあ左近治のこんな冗長ブログにヒマつぶしながらお付き合い願えればな、と思う次第であります(濱瀬元彦著のブルーノートと調性に詳しく語られています)。

そこで本題に入りますが、チェレプニンがこのような9音音階をそもそも作り出した背景には、世界各地のペンタトニック・スケールを研究したものに端を発するワケですな。

つまるところ、5種類のペンタトニックに分類させることができて、それぞれのペンタトニック・スケールというのは完全五度を累積させたモノという、共通する主音を持つ五種類のペンタトニックとして分類できるのですが、これら五種類のペンタトニックを全て合成する所からチェレプニン音階の近似的な姿が見えてくるようになります(完全五度累積によって得られるペンタトニックの合成でチェレプニン音階が手軽に作られているワケではありません)。

ペンタトニックの合成から「あるふたつの音」が変化する必要があるのですが、その変化というのは濱瀬元彦著のブルーノートと調性にも書かれておりますが、チェレプニン音階が有するシンメトリカルな構造によって色彩的な和声を彩る為ではなく、オクターヴを3分割したコトでトニック、ドミナント、サブドミナントという機能を、他の音階とは全く異なる機能の与え方の為に変化させているのが特筆すべき所なのですが、これについては相当後になって詳しく語る予定となりますが、「調域の墨痕」というキーワードで何れ語るコトになるでしょう(笑)。

ともあれ、それらののペンタトニックを全て合わせたものから端を発してチェレプニン音階の近似的な姿を得てチェレプニン9音音階を得るのだというコトだというトコロをお判りいただくとしまして。とりあえずは今回は安直な動画に書き出したものを用意したので、C音を主音とするそれら5種類のペンタトニック・スケールがどのように組合わさったモノなのか!?という事が一目で判ると思います(笑)。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

まあ、世界のペンタトニックといえど「琉球音階はシカトかよ!?」なんてツッコミを入れる人も居るかもしれませんし、私自身琉球音階の成立の背景には詳しくないのでありますが、いずれにしても完全五度累積という視点というトコロは実に腑に落ちるものでもあるんですな。

元々音階というものが無かった時、ある音が存在していたとしてそれが仮にC音だったとしましょうか。これに共鳴する音程というのはF音とG音だったワケですな。言ってみればCから5度上 or 5度下なワケですな。こうしてテトラコルドなるものが生まれ、そこから派生して「広い音程」をさらに狭めていって今に至る、というワケですな。無論、その音程を決定するには様々な試行錯誤を経ているワケではありますが。

いずれにしても何らかの共鳴体によって音を知覚する器官を備えている以上、共鳴度の高い音程というのは不可避なワケでありまして、多くのペンタトニックの成立が実は完全五度累積によって分類されるモノでもあるというのはとても興味深いものだとあらためて痛感するのであります。

チェレプニンの場合は、それらのペンタトニック・スケールから列挙される音にさらなる情緒を得ようとしていて、バルトークの中心軸システムとはまた違うトニック、サブドミナント、ドミナントの関係を生むことに一役買っているワケです。

ペンタトニックという音階そのものは単体では実はあれほど情緒深いクセして調性は確定できないシロモノであるということもあらためて興味深い事実なのですが、それら合成した時に今度はオクターヴを綺麗に3等分する増三和音の体とやらが、その三つの芯に捕捉されるかのようにレセプターがその三つの触手に収まる様なモノと形容すればよろしいでしょうかね!?(笑)。チェレプニン音階とはその主音から生ずる増三和音の各構成音の半音上下に音が存在する音階なのですから、これだけは常に念頭に置いていただきたいコトです。

調的な世界に於いて増三和音という体は主音から構築させた場合、ルートはトニック属、三度音はドミナント属、五度音はサブドミナント属の音をそれぞれ持ち合う構成音となり、「TDS」下から上に対してこのように頭文字を与えることができますが、この「TDS」という形式の和音の構成の在り方も、何れ相当先に追々語るのでこちらも併せて念頭に置いていてほしいと思います。

中心軸システムというのは、12の半音階の内のトニック、サブドミナント、ドミナントの各3つのグループが等しく4音ずつ分け合っていて、各グループのそれは等しく短三度ずつ隔たれているワケですな。例えばCをトニックとすればトニックは「C、Eb、F#、A」であり、サブドミナントは「D、F、G#、B」で、ドミナントは「G、Bb、Db、E」という構造というコトですね。

時計の文字盤に置き換えれば90度ずつ4つの点を持ち、それが3つの情感のグループとして持ち合っていて合わせると12音というコトですね。

チェレプニンの場合は、トニック、サブドミナント、ドミナントを次のように与えているワケですな。

トニック・・・第1、2、3音

ドミナント・・・第4・5・6音

サブドミナント・・・第7・8・9音

中心軸システムのそれとは情緒の得方が違うワケです。元々は5度の共鳴性から端を発しているのは中心軸システムもチェレプニン音階も同じはずなのに、です。

チェレプニン音階というのは、前回のコンディミの件で触れたように、見立てを少し変えればやはりコンポジットな音列の組み合わせということが判るのですが、そこにはやはり多旋法的な概念を持ち込む必要があるかもしれません。

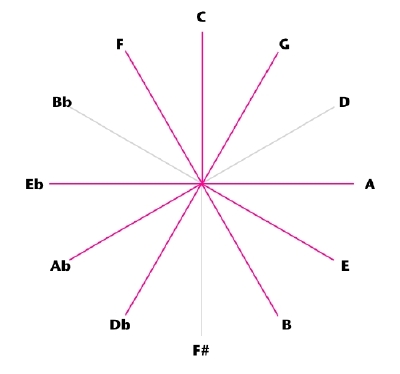

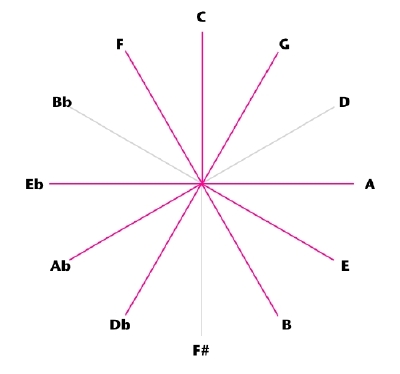

例えばCチェレプニン・スケールを五度圏の図で確認してみると次のようになります。

まるで、12音という半音階を隔てているのはD、F#、Bbという増三和音関係にある音程だというコトがあらためてお判りになるかと思います。五度間隔ではなくスケールとしてみると次のようになるというのも念のために譜例に示しておきます。

チェレプニン・スケールのコンポジットな部分としての重要な視点というのは、それがCオーギュメンテッド・スケールとFオーギュメンテッド・スケールの組み合わされた音階であるというトコロでもあります。

それらの2つのオーギュメンテッド・スケールというのは完全四度/完全五度でセパレートされているというのも「オイシイ」部分なワケですが、多旋法的なアプローチを導入する場合、それぞれが4度/5度音程で離れているというのは、「織り成すようなハーモニーを得ることができる」と以前にも語った事がありましたが、まさにチェレプニン・スケールというモノもそのようにしてアプローチすることが可能なのだという事をあらためて語っておきたい部分なんですな。そこで2つのオーギュメンテッド・スケールをそれぞれ例にしてみると次のようになるワケであります。

これらの2つのオーギュメンテッド・スケールをそれぞれ異なる声部において、各声部で3度でハモらせたりすると(各声部はオーギュメンテッド・スケールを維持)、それは勿論ポリ・モーダル(=多旋法)な演出となりますし、彩りも実に多彩なモノになるでしょう。

で、ココでひとつ思い出していただきたいのですが、オーギュメンテッド・スケールというのはある意味でバルトークのハイブリッド・コードのひとつでもあるメジャー・トライアドの長三度下にマイナー・トライアドを配置した結果で生じる音列でもあるワケですから、Cオーギュメンテッドは「C△ + G#m」であり、そのコードはCM9 (13)やAm7(9、11)というコードの一部の音(2つの音)を対極に持って行ったものである事に加え、この世界感にさらにパラレル・ワールドのように完全四度/完全五度の音程でセパレートされているトコロにもうひとつのオーギュメンテッド・スケールを配置したことになる、という実に多彩な旋法性を持っているワケなんですな。

これを「アウトサイドな視点」として扱おうとした場合、仮にAm7 (9、11)というコードにおいて「Cオーギュメンテッド・スケール」という一組のオーギュメンテッドを想起するよりも、「Fオーギュメンテッド・スケール」の方を想起した方が良いワケです。その理由は、Cオーギュメンテッド・スケールを想定してしまうと、C -> Fという四度進行を垂直レベルで使ってしまうことと等しくなるので、F側に基準を見立てた方が良いというのがその理由です。つまるところ、Am7 (9、11)というコードがあったとして、Fオーギュメンテッド・スケールでアプローチしながら、同一コード上でCオーギュメンテッドも当てはめてしまうというアプローチが可能という事を意味します。この2つのオーギュメンテッド・スケールを同一コード上で分け隔てなく使っていれば、結果的にCチェレプニンもしくはE or G#チェレプニン・スケールを用いているという事を意味します。つまり、背景のAm7 (9、11)というコードのルートの半音下のチェレプニンを当てている、という考え方も可能なワケであります。

トニック、サブドミナント、ドミナントという明確な世界観というのは、そのモードから生じるダイアトニック・コードによって形成される事で世界観が強調されるワケなので、増三和音音程に配置されたメジャー・トライアドを強く意識してダイアトニック・コードを形成させることで、チェレプニン自身が示唆する情感というものを初めて手にすることができるのではないかと思うワケです。ではどのようなダイアトニック・コードを当てはめれば良いのか!?となりますとこれはシンプルにメジャー・トライアドを当てはめる必要がありますが、同様にマイナー・トライアドをも当てられるというパラドックスのようなコトがこの手のコンポジット・スケールの類には付き物であります。この辺りは濱瀬元彦著の「ブルーノートと調性」に詳しいので私の方では敢えて語りませんが、この手の話題に興味を抱かれる方なら既にお持ちか、何かしら情報はお持ちだと思いますのでそちらを詳しく参考にしていただきたいな、と。

でまあ、スケールに対してダイアトニック・コードを当てはめるとそこでより情緒が強化されるワケですが、チャーチ・モードのそれとは異質のダイアトニック・コードが形成されることで、シンプルなダイアトニック・コードの集合もそれらを使うことでより彩りを増す、さらにはいくら奇異なスケールといえど他に似通った「よくある」タイプのスケールとの相互変換も可能となりますので、左近治がよ~くやる独特の分数コードとかは大方こういう世界観を強調しているワケであります(笑)。

いずれにしても左近治は常に奇をてらおうとしているだけではなくて(笑)、一応こういう腹づもりで展開しているのだとご理解いただければ幸いです。さらには真砂の数ほどもある作品の中から興味深い楽曲をピックアップしながら楽理的側面を語りたいという狙いがあるので、今後も色んな作品を紹介していく予定です。文章だけではなかなか表現しづらい所があるのも音楽なのでありまして、やはり教材となる興味深い作品は色んな角度から分析してみたいモノでもあります。

この手のコトにお詳しい方なら、左近治が如何なる部分を掘り下げようとしているのか!?という企てはおそらくやバレバレだとは思うのでありますが(笑)、まあ左近治のこんな冗長ブログにヒマつぶしながらお付き合い願えればな、と思う次第であります(濱瀬元彦著のブルーノートと調性に詳しく語られています)。

そこで本題に入りますが、チェレプニンがこのような9音音階をそもそも作り出した背景には、世界各地のペンタトニック・スケールを研究したものに端を発するワケですな。

つまるところ、5種類のペンタトニックに分類させることができて、それぞれのペンタトニック・スケールというのは完全五度を累積させたモノという、共通する主音を持つ五種類のペンタトニックとして分類できるのですが、これら五種類のペンタトニックを全て合成する所からチェレプニン音階の近似的な姿が見えてくるようになります(完全五度累積によって得られるペンタトニックの合成でチェレプニン音階が手軽に作られているワケではありません)。

ペンタトニックの合成から「あるふたつの音」が変化する必要があるのですが、その変化というのは濱瀬元彦著のブルーノートと調性にも書かれておりますが、チェレプニン音階が有するシンメトリカルな構造によって色彩的な和声を彩る為ではなく、オクターヴを3分割したコトでトニック、ドミナント、サブドミナントという機能を、他の音階とは全く異なる機能の与え方の為に変化させているのが特筆すべき所なのですが、これについては相当後になって詳しく語る予定となりますが、「調域の墨痕」というキーワードで何れ語るコトになるでしょう(笑)。

ともあれ、それらののペンタトニックを全て合わせたものから端を発してチェレプニン音階の近似的な姿を得てチェレプニン9音音階を得るのだというコトだというトコロをお判りいただくとしまして。とりあえずは今回は安直な動画に書き出したものを用意したので、C音を主音とするそれら5種類のペンタトニック・スケールがどのように組合わさったモノなのか!?という事が一目で判ると思います(笑)。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

まあ、世界のペンタトニックといえど「琉球音階はシカトかよ!?」なんてツッコミを入れる人も居るかもしれませんし、私自身琉球音階の成立の背景には詳しくないのでありますが、いずれにしても完全五度累積という視点というトコロは実に腑に落ちるものでもあるんですな。

元々音階というものが無かった時、ある音が存在していたとしてそれが仮にC音だったとしましょうか。これに共鳴する音程というのはF音とG音だったワケですな。言ってみればCから5度上 or 5度下なワケですな。こうしてテトラコルドなるものが生まれ、そこから派生して「広い音程」をさらに狭めていって今に至る、というワケですな。無論、その音程を決定するには様々な試行錯誤を経ているワケではありますが。

いずれにしても何らかの共鳴体によって音を知覚する器官を備えている以上、共鳴度の高い音程というのは不可避なワケでありまして、多くのペンタトニックの成立が実は完全五度累積によって分類されるモノでもあるというのはとても興味深いものだとあらためて痛感するのであります。

チェレプニンの場合は、それらのペンタトニック・スケールから列挙される音にさらなる情緒を得ようとしていて、バルトークの中心軸システムとはまた違うトニック、サブドミナント、ドミナントの関係を生むことに一役買っているワケです。

ペンタトニックという音階そのものは単体では実はあれほど情緒深いクセして調性は確定できないシロモノであるということもあらためて興味深い事実なのですが、それら合成した時に今度はオクターヴを綺麗に3等分する増三和音の体とやらが、その三つの芯に捕捉されるかのようにレセプターがその三つの触手に収まる様なモノと形容すればよろしいでしょうかね!?(笑)。チェレプニン音階とはその主音から生ずる増三和音の各構成音の半音上下に音が存在する音階なのですから、これだけは常に念頭に置いていただきたいコトです。

調的な世界に於いて増三和音という体は主音から構築させた場合、ルートはトニック属、三度音はドミナント属、五度音はサブドミナント属の音をそれぞれ持ち合う構成音となり、「TDS」下から上に対してこのように頭文字を与えることができますが、この「TDS」という形式の和音の構成の在り方も、何れ相当先に追々語るのでこちらも併せて念頭に置いていてほしいと思います。

中心軸システムというのは、12の半音階の内のトニック、サブドミナント、ドミナントの各3つのグループが等しく4音ずつ分け合っていて、各グループのそれは等しく短三度ずつ隔たれているワケですな。例えばCをトニックとすればトニックは「C、Eb、F#、A」であり、サブドミナントは「D、F、G#、B」で、ドミナントは「G、Bb、Db、E」という構造というコトですね。

時計の文字盤に置き換えれば90度ずつ4つの点を持ち、それが3つの情感のグループとして持ち合っていて合わせると12音というコトですね。

チェレプニンの場合は、トニック、サブドミナント、ドミナントを次のように与えているワケですな。

トニック・・・第1、2、3音

ドミナント・・・第4・5・6音

サブドミナント・・・第7・8・9音

中心軸システムのそれとは情緒の得方が違うワケです。元々は5度の共鳴性から端を発しているのは中心軸システムもチェレプニン音階も同じはずなのに、です。

チェレプニン音階というのは、前回のコンディミの件で触れたように、見立てを少し変えればやはりコンポジットな音列の組み合わせということが判るのですが、そこにはやはり多旋法的な概念を持ち込む必要があるかもしれません。

例えばCチェレプニン・スケールを五度圏の図で確認してみると次のようになります。

まるで、12音という半音階を隔てているのはD、F#、Bbという増三和音関係にある音程だというコトがあらためてお判りになるかと思います。五度間隔ではなくスケールとしてみると次のようになるというのも念のために譜例に示しておきます。

チェレプニン・スケールのコンポジットな部分としての重要な視点というのは、それがCオーギュメンテッド・スケールとFオーギュメンテッド・スケールの組み合わされた音階であるというトコロでもあります。

それらの2つのオーギュメンテッド・スケールというのは完全四度/完全五度でセパレートされているというのも「オイシイ」部分なワケですが、多旋法的なアプローチを導入する場合、それぞれが4度/5度音程で離れているというのは、「織り成すようなハーモニーを得ることができる」と以前にも語った事がありましたが、まさにチェレプニン・スケールというモノもそのようにしてアプローチすることが可能なのだという事をあらためて語っておきたい部分なんですな。そこで2つのオーギュメンテッド・スケールをそれぞれ例にしてみると次のようになるワケであります。

これらの2つのオーギュメンテッド・スケールをそれぞれ異なる声部において、各声部で3度でハモらせたりすると(各声部はオーギュメンテッド・スケールを維持)、それは勿論ポリ・モーダル(=多旋法)な演出となりますし、彩りも実に多彩なモノになるでしょう。

で、ココでひとつ思い出していただきたいのですが、オーギュメンテッド・スケールというのはある意味でバルトークのハイブリッド・コードのひとつでもあるメジャー・トライアドの長三度下にマイナー・トライアドを配置した結果で生じる音列でもあるワケですから、Cオーギュメンテッドは「C△ + G#m」であり、そのコードはCM9 (13)やAm7(9、11)というコードの一部の音(2つの音)を対極に持って行ったものである事に加え、この世界感にさらにパラレル・ワールドのように完全四度/完全五度の音程でセパレートされているトコロにもうひとつのオーギュメンテッド・スケールを配置したことになる、という実に多彩な旋法性を持っているワケなんですな。

これを「アウトサイドな視点」として扱おうとした場合、仮にAm7 (9、11)というコードにおいて「Cオーギュメンテッド・スケール」という一組のオーギュメンテッドを想起するよりも、「Fオーギュメンテッド・スケール」の方を想起した方が良いワケです。その理由は、Cオーギュメンテッド・スケールを想定してしまうと、C -> Fという四度進行を垂直レベルで使ってしまうことと等しくなるので、F側に基準を見立てた方が良いというのがその理由です。つまるところ、Am7 (9、11)というコードがあったとして、Fオーギュメンテッド・スケールでアプローチしながら、同一コード上でCオーギュメンテッドも当てはめてしまうというアプローチが可能という事を意味します。この2つのオーギュメンテッド・スケールを同一コード上で分け隔てなく使っていれば、結果的にCチェレプニンもしくはE or G#チェレプニン・スケールを用いているという事を意味します。つまり、背景のAm7 (9、11)というコードのルートの半音下のチェレプニンを当てている、という考え方も可能なワケであります。

トニック、サブドミナント、ドミナントという明確な世界観というのは、そのモードから生じるダイアトニック・コードによって形成される事で世界観が強調されるワケなので、増三和音音程に配置されたメジャー・トライアドを強く意識してダイアトニック・コードを形成させることで、チェレプニン自身が示唆する情感というものを初めて手にすることができるのではないかと思うワケです。ではどのようなダイアトニック・コードを当てはめれば良いのか!?となりますとこれはシンプルにメジャー・トライアドを当てはめる必要がありますが、同様にマイナー・トライアドをも当てられるというパラドックスのようなコトがこの手のコンポジット・スケールの類には付き物であります。この辺りは濱瀬元彦著の「ブルーノートと調性」に詳しいので私の方では敢えて語りませんが、この手の話題に興味を抱かれる方なら既にお持ちか、何かしら情報はお持ちだと思いますのでそちらを詳しく参考にしていただきたいな、と。

でまあ、スケールに対してダイアトニック・コードを当てはめるとそこでより情緒が強化されるワケですが、チャーチ・モードのそれとは異質のダイアトニック・コードが形成されることで、シンプルなダイアトニック・コードの集合もそれらを使うことでより彩りを増す、さらにはいくら奇異なスケールといえど他に似通った「よくある」タイプのスケールとの相互変換も可能となりますので、左近治がよ~くやる独特の分数コードとかは大方こういう世界観を強調しているワケであります(笑)。

いずれにしても左近治は常に奇をてらおうとしているだけではなくて(笑)、一応こういう腹づもりで展開しているのだとご理解いただければ幸いです。さらには真砂の数ほどもある作品の中から興味深い楽曲をピックアップしながら楽理的側面を語りたいという狙いがあるので、今後も色んな作品を紹介していく予定です。文章だけではなかなか表現しづらい所があるのも音楽なのでありまして、やはり教材となる興味深い作品は色んな角度から分析してみたいモノでもあります。

2010-03-05 00:00