倚音と音響の具象化 [楽理]

扨て、今回の最大のテーマは「倚音」です。併せて音響の具象化という部分も語って行きますので念頭に置いていて欲しいと思います。倚音とは、大きな括りで言うと和音外音(=非和声音)のひとつに括られる物です。和音外音には幾つかの分類があるので、和音構成音では無い音が総じて倚音に括られる訳ではありません。

倚音をもう少し細かく見つめると、強勢・強拍で生ずる和音外音が鳴り、やがて和音構成音に取り込まれるというのが倚音の正しい分類となります。強勢・強拍には移勢(=シンコペーション)されている状況も含まれます。

今回譜例動画用に作成したデモには倚音および音響を具象化した倚和音としての掛留で《調和する不協和》を企図した物で、チャップマン・スティックとArturia Pigmentsが活躍しているデモになっております。譜例動画デモ本編は後ほどあらためて取り上げる事に。

倚音についてあらためて語ってみる事にしましょう。例えば「C」というメジャー・コード上で、ベーシストが初っ端から間違えて「D♭音」を弾いたとします(笑)。直ぐに修正して「C」音を弾いた時、ようやくメジャー・コード「C」が成立した。こういう状況でも先行して現れたミスった音は倚音として成立し、更に言えば間違えていた最中のハーモニーは「倚和音」という状況であるという事に片付ける事は可能ではあります。

唯、倚音という「耳に聞こえの好い」状況を口実にして《やっちまった》感のある演奏上のミスをも倚音としてエクスキューズとしてしまうのは無理があります。とはいえ、それにも似る様な例でありつつも《きちんとした》倚音とやらを耳にするというのが後ほど例示する物になります。

ジャズ/ポピュラー音楽のコード表記の基準でベースが倚音を奏するという状況を眺めた場合、幾ら倚音という状況であってもそこには何らかの付加音(=onコードや分数コードという下部付加音)を表記に充てたいという心理が強く働く筈でありましょう。譜読みよりもコード表記で済まされる様な状況ならば猶の事、倚音であろうともそれを付加音として明示したくなる事でしょう。

ベースが倚音を鳴らす様な状況であればコード表記の上では下部付加音を表す程度で済むでしょうが、中にはどうやっても単体のコード表記の流儀では表せなかろうという状況が起こり得る事があります。

倚音とは、そうしたコード表記には現れない音が憚る事なく鳴っている状況と言えましょう。但し、倚音とはその後和音構成音に捕われます。同一の和音上で捕らわれようが、後続の和音構成音で取り込まれようがいずれも倚音です。

例えるならば「C」というメジャー・コードの和音構成音は言うまでもなく [ド・ミ・ソ] なのでありますがその箇所でベースが「A♭」音とか「D♭」音とかを弾く様な状況をイメージしていただければ好いかと思います(笑)。

ジャズ/ポピュラー音楽に於てコード表記或いはアヴェイラブル・モード・スケールの併記が横行しているのは、モード奏法に基づく解釈ゆえの事です。つまり、ノン・ダイアトニック・コードに対して何某かのモードを一元的な解釈をする事によって事態の収束を図る事に起因している訳です。

ジャズの場合、それがアヴェイラブル・モード・スケールの想起に自由解釈が許容されている場合であれば、マイナー・コード上で《ドリアンとエオリアン》または《エオリアンとフリジアン》という様なモード・スケールの基本音を同一としながらの複調状態が生じている演奏例はあります。但し多くの場合、多彩な複調が齎した世界観という風にまで形成されている作品は極めて少なく、偶発的な複調状態である事の方が殆どです。

無論、現今のジャズ/ポピュラー音楽の中には少ない乍らも複調を積極的に利用する例もあります。他に、複調の《別な意味》としての、一元的なアヴェイラブル・モード・スケールを念頭に置いてはいても埒外とする音が臆面も無く鳴らされている状況という状況もあります。それは寧ろ、複調的な状況がポリコードまたはスーパーインポーズという柔軟な解釈でコード表記が充てられるシーンも増えて来たという物です。

翻って、上声部(=ウワモノ)にとってのアヴェイラブル・モード・スケールはCアイオニアンのままで、臆面も無く「D♭」音を鳴らすベースにとってのアヴェイラブル・モード・スケールは「D♭リディアン」という、真の複調的アプローチというのはジャズ/ポピュラー音楽の世界でもまだまだ見る機会は極めて少ないのが実際です。

多くのジャズ/ポピュラー音楽はアヴェイラブル・モード・スケールを一義的に捉えようとする事が多いので「C」というコードでベースが唐突に「D♭」音が鳴らされる和声的な状況があった場合、そのベースの侵食に依って生じた音組織= [c・des・e・f・g・a・h] というヘプタトニック・モードを見ようとしてしまう訳です。因みに、このコンポジットなモードは「Gミクソリディアン♭5」の第4モードという事になります。

そうした状況が先に捉えられやすくなる為、仮にウワモノのコードとして「C add9」というコードが与えられる箇所でベースが「D♭」音が鳴らされている状況だと一義的に「Gミクソリディアン♭5の第4モード」というヘプタトニック・モードを想起する前提が破綻する事となります。こうしたヘプタトニックを一義的に捉える前提が破綻してしまう様な状況を今回取り上げる倚音を用いた楽曲で例示しているのです。

ミクソリディアン♭5スケールについては過去のブログ記事でも触れておりますので、リンク先やブログ内検索をかけていただければあらためてお判りいただけますのでご参考まで。

尚、コード表記というのは何某かのアヴェイラブル・モード・スケールという音組織まで示唆する為の表記などではありません。ですので、「C」というコードが表されていてもそのトライアドから想起し得るヘプタトニックは少なくとも更なる和音外音となる計4音を想起しない事にはアヴェイラブル・モード・スケールを一義的に捉える事はできません。

更に言えば前述の状況ではCアイオニアン以外にもCリディアン、Cミクソリディアンのいずれかでも「C」というコードは事足りているに過ぎず、その上で「C」というメジャー・トライアドのコード構成音しか提示されない状況であれば、材料音となる何某かのヘプタトニックは多義的な状況でしかない訳です。

モード奏法とは、基軸となるキー、およびモードの中心音(=モーダル・トニック)が用意された上で、ノン・ダイアトニック・コードの出現時に於て何某かのアヴェイラブル・モード・スケールを確定する事が是認される用法なのであり、局所的かつ頻繁に起こる転調に対して音を外さない様に対応するというのが第一の目的であります。

能く間違えられやすいのが、マイルス・デイヴィスのモード手法です。マイルスの目指したモードは、逐次何某かのモードに対応させるモード奏法なのではなく、ひとつのモードで「強行」=スーパーインポーズさせるのがマイルスのモード手法なのであります。モード奏法とマイルスのモード手法は全く別物ですのでこの辺りは混同せぬ様お願いしたい所です。

無論、奏者にアヴェイラブル・モード・スケールを決定する自由度が与えられる場面もあれば、一義的に「この箇所は〇〇モード」と指示される場合もあります。ひとえにフレーズとは和音構成音以外の和音外音を纒って初めて彩りが増し、音組織はそうやって確定されて行くのだという事があらためてお判りいただけるかと思います。

そもそもコード表記とは何なのか!? それは、原曲通りのリフや伴奏のリズミックな部分を模倣せずとも、表記通りのコードを鳴らせば原曲のハーモニーを簡便的に満たす状況であるのがコード表記の最大限のメリットとする所です。

つまり、奏者は原曲を知らずともコードさえ爪弾いていれば、少なくとも主旋律以外のハーモニー状況を満たす事になるので、よほど原曲を司っている伴奏のリズムが色濃く反映されている曲でなければ伴奏としてのハーモニーは満たす訳です。これがコード表記に伴う演奏の最大のメリットである訳です。

こうした側面がジャズ/ポピュラー音楽では強化され、コード譜として単にコード表記が明示され、大局的に必要とされるトゥッティやリズムのブレイクとして拍節だけがリズム譜として併記されていたり、或いはコード譜と共にトップノート(最高音)のみ指定されている様なリズム譜などもあったりするのですが、何れに於てもこれらの簡便的な楽譜は「コンデンス・スコア」と呼ばれる物であり、コンデンス・スコアの特徴は1音1音を明示する事なく大まかに楽曲を捉えつつ奏者の自由意志に委ねているという訳です。

アレンジあるいはリフのアイデアの為のフィギュレーション(=変形)を欲する奏者は、その変形を作り出す為に主旋律(メロディー)の併記を要求する事もありますし、他のパートを欲しがる事もあります。

コード表記を重視するがあまりに有ってはならない事は、コード表記上の制限の方に配慮してしまって楽曲の和声的状況への事実を歪めてしまったり、楽曲の可能性を狭めてしまう点でありましょう。

特に、コード表記の体系を習得せざるを得ない初学者は覚える事が少なく済む合理性ばかりを求めてしまう傾向にある為、合理的解釈を優先してしまって演繹的な例を帰納的に丸め込んでしまう事があるので注意を払わねばならない所です。

加えて、合理化の追求によって自身の音楽的素養を醸成してしまった者は概して特殊な状況を飲み込めず否認してしまう傾向にありますので、こうした例を鑑みても特殊な例に遭遇した時は自身の尺度を超えて対照させる事のできる本や論文などを参考にしなくてはなりません。

扨て、倚音についてあらためて述べて行くとしますが、今回は既にYouTubeの方でデモ曲をアップしているので、そちらの譜例を確認し乍ら語る事に。

抑も先の譜例動画用のデモ曲は2021年のクリスマス・シーズンにArturiaがフリーのエフェクト・プラグインとして無料頒布された ‘Tape MELLO-FI’ を使って披露した曲のアレンジ版であるのですが、実際には譜例動画の方が原案だったのでありまして、クリスマス用のデモは譜例動画をオールド・テクノ用にアレンジしていた物だったのです。

デモ曲では倚音を明示的に使用している為、ポリコードや複調など和声が高次に発展を遂げる流れで語りたかったテーマでもあったので、このデモを使って語ろうと企図したという訳です。

譜例動画では2拍分の不完全小節=コードが「E♭m7(on A♭)」の箇所が弱起として現れる様に書いておりますが、不完全小節を除いた後続の小節が新たなパターン部分として楽曲は構成されております。

そうすると後続小節の1〜3拍目でトンデモない「B♭69(on C♭)」という響きとして、倚音がベースとして鳴るコードが猛々しく現れるのであります。この箇所のコード「B♭何某」は、転調を生じて一旦の帰着点としての主和音であるので、「B♭」= [b] 音は一旦の主音であるのです。

一旦の主音を見立てると、「C♭」= [ces] は音度として見れば「♭Ⅱ度」となり、主和音に対して倚音としてのベース「♭Ⅱ度」音がぶつかっているという状況である訳です。この倚音としてのベースが同小節4拍目で「B♭」= [b] に短二度下行進行を採る事で和音構成音に取り込まれる事となり、和声的に安定する事となるのです。

とはいえ、こうした倚音という不安定な状況を態々形成している事の方が私にとっては重要な事であり、倚音を形成させない単なる安定的な状況は卑近である抵抗から私は倚音を敢えて形成しているのです。この和声的状況をヴォイシングとして更に開離させれば次の様にも聴かせる事が可能で、意外にもそれほど不協和な感じには聴こえなくなると思います。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

実はこの倚音という状況はベースだけでなく他のパートでの ‘Synth Pad (26ET)’ という、微分音を形成する26等分平均律(以下26ET)でのパッド音が倚和音を形成し続ける状況を作っているのです。ですので、ベースの倚音は安定的に和音構成音として同小節4拍目で安定的に取り込まれるものの、26ETのパッド音による倚音の状況はまだまだ止まないという状況を生んでいるのです。

ところが聴覚的にはベースの倚音の方が実に苦々しく、その感じはまるで《呼吸を止めて堪えている》かの様な状況にすら形容し得るほどの不協和感があるかと思います。他方、26ETの音響的和声の側がそれほど不協和に聴こえないのは上方倍音列を喚起する音脈であるからです。

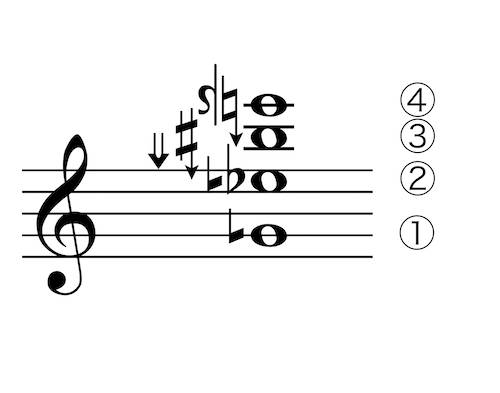

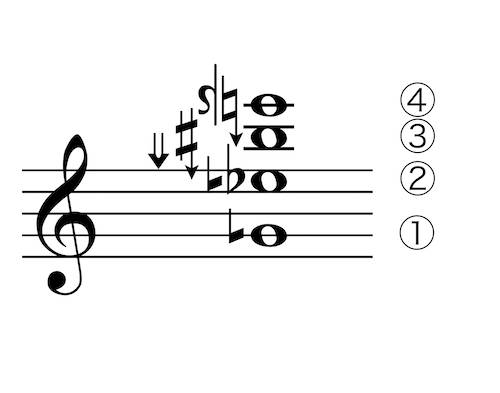

26ETのパートで明示している四声の和音は、低い方から①〜④という数字を充てて語って行くのでご了承願います。

26ETのパートで四声が鳴らされる内声の低い方である②の音は [es] よりも微小音程的に低い [f] 音上に現れる1つ目の自然七度の音脈です。これは、[f] 音上では第7次倍音由来の音脈でありますが、背景のコードの根音 [b] を基準で見立てた場合は、[b] の第3次倍音上の自然七度となるので「3×7=21」即ち、[b] 音上の第21次倍音という事になります。

つまるところ [b] にとっての [f] である完全五度音程は [2:3] の音程比として、自然七度は [f] から見た [4:7] の音程比となっており、[b] から見立てた際は属音上の自然七度となるので [12:21] の音程比を導く事になる訳です。これは一旦の主音として [b] を想起したする事に依って随伴し得る属音が [f] である事に起因する体系となります。

更には26ETの最低音である①も自然七度由来の音脈ですが、基本音が②とは異なる由来となり実際には [g] よりも微小音程的に低い音でありまして、基本音自体は [a] を見る事となり、その [a] 上の自然七度が①という事になります。この [a] は [f] から見た三度音=長三度を標榜する音ではあるものの厳密には [f] 音上の純正長三度由来の音脈ではありません。

①と②の下二声はそれぞれ基本音を異にする自然七度であるのですが、③と④の2音は、①と②に随伴する26ETの「9単位26分音上方」に随伴する音脈の活用なのです。

但し、①と②には随伴する「部分音(=パーシャル)」が純正長三度の音脈(=実際には純正長十度音程として現れる)として強く生じているのが実際でありますが、これは明示的に演奏する実音ではなく単に部分音であるので楽譜には明示してはおりません。

それでも部分音はかなり優勢的に聴こえており、結果的に①と②に随伴する部分音としての純正長三度(=純正長十度)の音脈は③と④に対してそれぞれ25セント下方に音響的に現れます。つまり、③と④のデチューンの様に部分音が生ずる事となっております。

加えて、26ETを成立させているのは [f] 音を基準とした音律であるのですが、この音律上での実際の [a] は12ETの [a] よりも高めに現れる [a] なのであり、26ETに於ける [f] を基準とする「9単位26分音上方」にある音脈となります。それは純正長三度よりも30セント程高い音となり、12ETでの平均律長三度よりも15.38セント高く、ピタゴラス長三度よりも7セント強高くなる《高めの》三度音という事です。それらが③と④の2音なのです。

唯、あくまで《標榜する所》は純正長三度およびその近傍を見る音であり、この高めの [a] を [b] から見た時の [8:15] の音程比とするならば 、

[64:105] = [4×4×4:(3×3×3×3)+{(3×3×3)-3}]

という音程比を標榜する音脈の近傍という事でもあるので、純正音程比に潜む「単純な数」に依る構成という事が「安定的調和」を形成する事になっている為、斯様な因果関係で用いられている音脈と見立てる事が可能となる訳です。

つまり、2種類の自然七度= [21] と [105] があり、これら2種類に随伴して生ずる長三度由来(=9単位26分音)の音が残る2音の微分音という事を示しているのです。

これら(=③と④)の9単位26分音は、純正長三度に対して八分音高い音がデチューンとして鳴る様に計算して創出されている音なのであり、それらが結果的に高めの三度音として26ETでの9単位微分音梯= [37:47] の音程比で表される音脈を有しているという訳です。

なんとなれば、2つの自然七度= [21・105] のそれぞれに対して [37] に見立てた時の [47] を算出すれば音程比としての音脈を数学的に確認する事が可能となります。但しこの場合、それぞれの音脈は自然数とはならず純正音程比とはなりませんが、一応 [26.7・133.4] という音を得る事になります。

自然数である純正音程比を得たいばかりに「同一音」=オクターヴ移高に拘泥するのであるのならば「2のn乗」を累乗させるべきでありますが、音楽的な協和という因果関係を見出す為であるので、同一音に拘る必要はないのです。

上方倍音列の [1・2・4・8・16・32・64・128…] という次数こそが同一音を形成させている物ですが、これらの次数の「空隙」に数多ある純正音程が潜んでいるのが倍音列の実際でしかなく、次数「7」や「11」などの音程比が先の次数を毀損する音程比ではありません。こうした「調和」という因果関係での安定を見る為のものでしかないので、[26.7] を [1・2・4・8・16・32・64・128…] 倍させるよりも、低次の次数である3倍にした方が自然数(整数)に最も近しい因果関係を有している事になり、そうした因果関係だけの見立てであるので注意していただきたいと思います。

[26.7] は10倍こそすれば自然数を得られ(=5倍の1オクターヴ上)ますが、自然数そのものよりも「音楽的」に近しい音脈の方に靡くのが自然である為、3倍する事で「(3^4)-1」という [80] の近傍である [80.1] を得る方がより自然であろうとする解釈で導出しております。[80:80.1] の差は、1/10コンマにもスキスマ(=1/12コンマ)に近似する音でもあるからです。

更に [133.4] の方も5倍すれば自然数 [667] を得られるのであるので次の様に、

(26^2)-(3^2)=676-9=667

という音脈で得られる事となり、より平易な数式で得られる音脈という事が「安定的」な純正音程に近しく靡いている状況と捉えられるのであります。

奇しくも [26.7] は3倍すれば [80.1] を得る事となり、これはシントニック・コンマである [81/80] から凡そ2.1セント(=ほぼ1/10コンマ)を差し引いた音に等しくなる音脈となります。

今一度2つの自然七度= [21] と [105] を振り返ってみましょう。[21:105] は [1:5] でもあります。単音程に転回・還元すればこれらの音程比は純正長三度に等しくなる関係であります。こうして、異なる自然七度音をひとつの音律に内包しつつ、それらが純正長三度という音程を隔てて併存可能な音律となるとパッと思い付くのは31等分平均律(=31ET)です。

31ETにも近しく、自然七度や11・13・19・21・23次倍音など素数倍の倍音に寄り添う音律が26ETなのです。但し26ETでは純正長三度はやや犠牲となり、8単位26分音として純正長三度よりも僅かに狭い三度となるか、或いは9単位26分音としてピタゴラス長三度よりも僅かに広い三度を採るかという音律にもなってしまいものでもあるのですが、純正五度音程の累積で [g - d - a - e - h] を得て [g] の下方に [e] を得る時に形成される三度や [g] の上方に形成される [h] というのは純正長三度を形成するそれよりも音楽的実態に沿った三度を形成するのも事実です。

ですので、9単位26分音= [47/37] というのは目くじらを立てずに臆する事なく使える音脈として用いる事が可能なのです。

扨て、2つの自然七度= [21] と [105] それぞれに [5] を掛け合わせれば [105] と [525] が導かれる訳ですが、[105] は公倍数として連鎖する事がお判りだと思います。この連鎖は音波の安定を強化する物ではありませんが注目してもらいたい部分は次の様に、

[105] = {(11^2)-(2^4)}

という風に、11次倍音を基にした近傍を見る事が可能であり、同様に、

[525] = {(23^2)-(2^2)}

という風に、23次倍音を基にした近傍を見る事も可能なのであります。

高い方の自然七度 [21] が [105] よりも実際に高く表すには [21] を3オクターヴ移高させなくてはなりません。つまり「21(2^3)」=169となり、これは「(13^2)-1」= [168] という、非常に簡潔に純正音程比に寄り添う音脈である事があらためてお判りになろうかと思います。

扨て、[525] はあくまでも1つの自然七度から純正長三度を「標榜」する音脈ですので、26ET上では [533.6] という近傍を採る事になります。同様に [105] も26ETでは [106.8] という近傍になるという事になります。

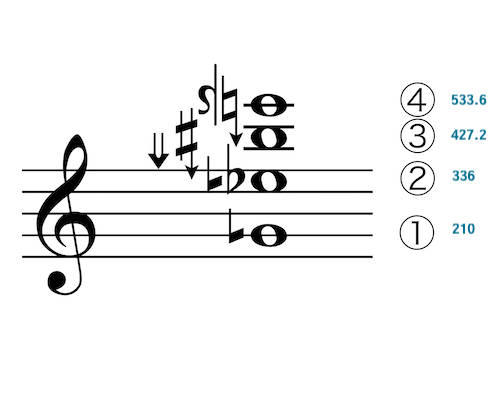

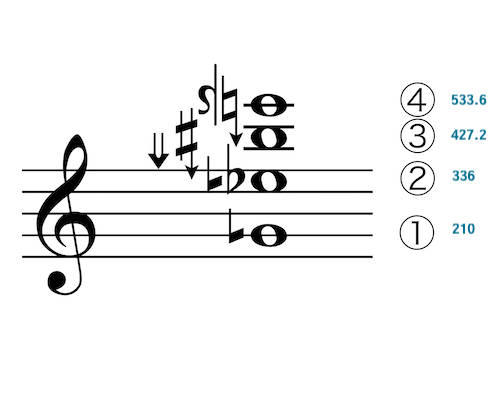

その上で、本曲での四声の音響的和声の最高音 [533.6] を基準にすると、他の音は結果的に低い方から順に

[210・336・427.2・533.6]

という音程比になっているという事を改めてご理解いただければ幸いです。

上述の譜例に書き添えた数字はあくまでも「音程比」であり、物理的な周波数の値ではないのであらためてご承知おきを。

音響的和声構造がどういう風な組成となっているのかがお判りいただけたかと思いますが、音響的成分である為コード表記には書き添えていないのです。無理矢理当て嵌めて峻別しづらい表記を充てる事は可能ですが、調的な和声成分とは別に、音響的色彩となる26ETの和声部分は単に倍音の喚起としての「具象化」であるという事も同時に念頭に置いていただきたい点であります。

そもそも具体・具象音楽とはミュージック・コンクレートとして知られている物ですが、社会的または物理的な「現象」を音楽成分のひとつとして用いられる具体化という意味であるのです。

音響状態も繙いてみれば具象化という事になります。その具象化を我々が常々意識していないのは、調的に楽音を捉えようと「恣意的」に耳にしているからなのです。

上方倍音列は、ある音を主音として捉えた時の属音に相当する音で生ずる倍音列が調的に強化されます。これが属和音の発展となって来た訳ですが、音響状態として俯瞰すれば主音上でも上方倍音列は生ずるのですが、それを「Ⅴ度」として聴こうとしないと音響心理的には強化されないのが不思議な所なのです。

学校チャイムでは各音階の上音に、長六度相当(※実際には長十三度およびそのオクターヴ累乗)の部分音を随伴させますが、これを意識的に聴こうとしなければ平行短調を喚起させる事もなければ他の調性を意識する事なく耳にする事が可能です。上方倍音列とは得てしてこういう物です。

本来なら主音上だろう下属音であろうが凡ゆる音に倍音列として倍音は随伴しており、自然七度とて同様なのですが、属音上が最も強化されるというのが音響心理の最大の役割であり、茲に調性感覚や機能和声の礎が宿っているのです。

本題に戻りますが、26ETの音響的和声がその後の3小節でも掛留となっている事が機能和声の外にある、音響的和声を敢えて補強しつつ、純正音程或いは純正音程の近傍が「安定的」な調和として不協和を聴かせている状況に貢献しているという例であると思っていただければ、より注力して耳にしていただけるかと思います。

この掛留の状況を結論から言いますと、掛留として「倚和音」が後続小節にまで及んで保続させても違和感が強く現れないのは、九全音=1800セント=三全音の複音程の5等分を見立てた音脈を見越しているからです。

九全音を5等分すると単位音梯は360セントとなるので、[360・720・1080・1440] という風に各単位音梯を見る事ができますが、音響的和声の開始されたコード上音「B♭何某」の5th音 [f] を一旦の基準として見立てていた事は覚えておられたかと思いますが、この [f] に対して9全音の5等分である単位音梯を当て嵌めていただければ、その後のコード進行の脈絡がお判りいただけるかと思います。

後続小節でのコードはまず「Em7(on A)→A9」が現れます。「Em7(on A)」は上声部こそ [e] をルートとするコードではありますが、下部付加音のそれを見ればお判りの様に本コードは [a] をルートとする副十一和音の断片と見るべき物です。

即ち、[f] から360セント上方にある音は [a] よりも低いのですが、純正長三度がパーシャルとして随伴していた事を思い返していただきたいと思います。9単位26分音と純正長三度が八分音(25セント)ほどの差があった事を思えば、360セントと400セント(※十二等分平均律が標榜する長三度でこれらはギターやオルガンなど他のパートが用いている)の近傍という経路で帰着させている脈絡である為、強烈な不協和に聴こえない訳です。

同様にして更なる後続小節での「Bm7(on E)」というコードは [e] を基準に見立てるので、元の音である [f] から見ると長七度相当という脈絡なのでありますが、9全音5等分の3単位音程=1080セントが長七度の近傍であり、その差もコンマ以内に収まっている事を勘案すればあらためてこの脈絡が異質ではなく「安定的」な不協和を作り出している因果関係に過ぎない事がお判りかと思います。

更に、後続小節での「Dm11(on C)」も [c] を基準に見立てる事となり、元の音である [f] から見ると九全音5等分の2単位音梯=720セントに近似する脈絡となっている事がお判りいただけるかと思います。

コードとして表さざるを得ない音律体系は12ETに収まらざるを得ない体系であるので、それを異なる音律体系、加えて微分音が収まる様にして聴かせるには、経路としては近傍の値が生ずる所を使わねばならなくなります。

加えて「Bm7(on E)」というコードは、元の「B♭69」から見れば、それらの最低音は三全音関係となっており、大局的に現れる三全音関係を微分音の倚和音が紡いでいる状況としても見る事が可能なのです。

言うなれば、音響的な側面としては安定的に聴こえる4小節間は、コードこそ明示的に進行させてはいても4小節全体がドミナントであると思ってもらっても差し支えありません。それが、主和音への解決を求めない安定的なドミナントであるという事を強く念頭に置いてもらうとして。

2022年2月には新たなるK-POPガールズユニット「NMIXX」のデビューを控えたティーザー動画が発表されておりますが、トレイラー動画となるそれに使われる楽曲の一部には、下主音([f] 相当)上での自然七度が聴こえ、直後の後続和音(主和音)で [g] 上の純正長三度および25&29単位五分音が埋込当該箇所で耳にする事ができます。

つまり、どの音を拔萃しても自然七度や純正長三度が聴こえる状況は31等分平均律(31ET=五分音)を真っ先に思い浮かべる必要のある物で、音響的和声として31ETの利用を見出す事が出来るという訳です。こうした微分音を臆する事なく使用する事のできるK-POPの先進性の凄さは目を瞠る物であり、日本のJ-POPの凋落ぶりにあらためて歎息してしまう所でもあります。

音響的和声の他にも「B♭69(on C♭)」の箇所でのギターのヴォイシングは強烈なもので(笑)、これは片手だけでは無理です。右手の親指と中指で11&13フレットの完全五度を押さえ、4&5弦は開放弦で右手の薬指で下向アルペジオを採るという意味で指板を載せておりますのであらためてご注意下さい。

指板の左横に書き添えてある ‘C’ というのは意味はありませんが、これは楽譜編集ソフト ‘Finale’ にてヴォイシングをカスタマイズする時に便宜的に「C」という名前を充てて作成して生じた「C」が偶々6弦8フレット近くに現れているのを利用しているだけですが、文字が大きく7フレット寄りになってしまっているだけで余計に混迷を来しているかもしれません。

尚、「Bm7(on E)」でのギター・パートのそれは、お聴きになれば判るでしょうが、レット・リングまたはアルペジオという指示を書いた方が親切になろうかとは思いますのでご注意いただければ幸いです。

そうしてメイン・パターンとなる「E6/F♯」の部分で注意していただきたいのは、エレピの「変応」です。エレピのリフは、上行形を採る際 [fis] に随伴する音は [dis] なのに、下行形を採る際は [a] に随伴する [d] という風に、[d・dis] という風に変応しているという点に注意を払っていただきたいのです。

つまり、これらの変応により想起し得るモードを一義的に解釈する事は出来ません。ジャズ/ポピュラー音楽の殆どはこうした変応が同一コードで起こる事は極めて少なく、こうした変応は対位法的なアプローチで生ずる物です。触れやすいのはジェントル・ジャイアントのケリー・ミネアーの手法ですが、矢張り対位法を得意とする人なので特徴として現れるのです。

という訳で、倚音および倚和音として掛留し続ける音響的和声の具象化をはじめ、ドミナント・コードを極力使わずに副和音の分数コード(下部付加音)という状況を重畳しい和声としては聴かせぬ様に配慮して制作した背景がお判りいただけたかと思います。

本曲の着想時は、パワーコードに依らないロック的ヴォイシングの応用という事で楽曲を制作した物でした。そうしたアイデアを基に、元のロック的なアプローチのものとオールド・テクノ風のアレンジを施して制作したデモを拵えたという訳です。特に倚音の部分は詳らかに語っておくべきであろうと思ったので、あらためて今回ブログ記事にしたという訳です。

倚音をもう少し細かく見つめると、強勢・強拍で生ずる和音外音が鳴り、やがて和音構成音に取り込まれるというのが倚音の正しい分類となります。強勢・強拍には移勢(=シンコペーション)されている状況も含まれます。

今回譜例動画用に作成したデモには倚音および音響を具象化した倚和音としての掛留で《調和する不協和》を企図した物で、チャップマン・スティックとArturia Pigmentsが活躍しているデモになっております。譜例動画デモ本編は後ほどあらためて取り上げる事に。

倚音についてあらためて語ってみる事にしましょう。例えば「C」というメジャー・コード上で、ベーシストが初っ端から間違えて「D♭音」を弾いたとします(笑)。直ぐに修正して「C」音を弾いた時、ようやくメジャー・コード「C」が成立した。こういう状況でも先行して現れたミスった音は倚音として成立し、更に言えば間違えていた最中のハーモニーは「倚和音」という状況であるという事に片付ける事は可能ではあります。

唯、倚音という「耳に聞こえの好い」状況を口実にして《やっちまった》感のある演奏上のミスをも倚音としてエクスキューズとしてしまうのは無理があります。とはいえ、それにも似る様な例でありつつも《きちんとした》倚音とやらを耳にするというのが後ほど例示する物になります。

ジャズ/ポピュラー音楽のコード表記の基準でベースが倚音を奏するという状況を眺めた場合、幾ら倚音という状況であってもそこには何らかの付加音(=onコードや分数コードという下部付加音)を表記に充てたいという心理が強く働く筈でありましょう。譜読みよりもコード表記で済まされる様な状況ならば猶の事、倚音であろうともそれを付加音として明示したくなる事でしょう。

ベースが倚音を鳴らす様な状況であればコード表記の上では下部付加音を表す程度で済むでしょうが、中にはどうやっても単体のコード表記の流儀では表せなかろうという状況が起こり得る事があります。

倚音とは、そうしたコード表記には現れない音が憚る事なく鳴っている状況と言えましょう。但し、倚音とはその後和音構成音に捕われます。同一の和音上で捕らわれようが、後続の和音構成音で取り込まれようがいずれも倚音です。

例えるならば「C」というメジャー・コードの和音構成音は言うまでもなく [ド・ミ・ソ] なのでありますがその箇所でベースが「A♭」音とか「D♭」音とかを弾く様な状況をイメージしていただければ好いかと思います(笑)。

ジャズ/ポピュラー音楽に於てコード表記或いはアヴェイラブル・モード・スケールの併記が横行しているのは、モード奏法に基づく解釈ゆえの事です。つまり、ノン・ダイアトニック・コードに対して何某かのモードを一元的な解釈をする事によって事態の収束を図る事に起因している訳です。

ジャズの場合、それがアヴェイラブル・モード・スケールの想起に自由解釈が許容されている場合であれば、マイナー・コード上で《ドリアンとエオリアン》または《エオリアンとフリジアン》という様なモード・スケールの基本音を同一としながらの複調状態が生じている演奏例はあります。但し多くの場合、多彩な複調が齎した世界観という風にまで形成されている作品は極めて少なく、偶発的な複調状態である事の方が殆どです。

無論、現今のジャズ/ポピュラー音楽の中には少ない乍らも複調を積極的に利用する例もあります。他に、複調の《別な意味》としての、一元的なアヴェイラブル・モード・スケールを念頭に置いてはいても埒外とする音が臆面も無く鳴らされている状況という状況もあります。それは寧ろ、複調的な状況がポリコードまたはスーパーインポーズという柔軟な解釈でコード表記が充てられるシーンも増えて来たという物です。

翻って、上声部(=ウワモノ)にとってのアヴェイラブル・モード・スケールはCアイオニアンのままで、臆面も無く「D♭」音を鳴らすベースにとってのアヴェイラブル・モード・スケールは「D♭リディアン」という、真の複調的アプローチというのはジャズ/ポピュラー音楽の世界でもまだまだ見る機会は極めて少ないのが実際です。

多くのジャズ/ポピュラー音楽はアヴェイラブル・モード・スケールを一義的に捉えようとする事が多いので「C」というコードでベースが唐突に「D♭」音が鳴らされる和声的な状況があった場合、そのベースの侵食に依って生じた音組織= [c・des・e・f・g・a・h] というヘプタトニック・モードを見ようとしてしまう訳です。因みに、このコンポジットなモードは「Gミクソリディアン♭5」の第4モードという事になります。

そうした状況が先に捉えられやすくなる為、仮にウワモノのコードとして「C add9」というコードが与えられる箇所でベースが「D♭」音が鳴らされている状況だと一義的に「Gミクソリディアン♭5の第4モード」というヘプタトニック・モードを想起する前提が破綻する事となります。こうしたヘプタトニックを一義的に捉える前提が破綻してしまう様な状況を今回取り上げる倚音を用いた楽曲で例示しているのです。

ミクソリディアン♭5スケールについては過去のブログ記事でも触れておりますので、リンク先やブログ内検索をかけていただければあらためてお判りいただけますのでご参考まで。

尚、コード表記というのは何某かのアヴェイラブル・モード・スケールという音組織まで示唆する為の表記などではありません。ですので、「C」というコードが表されていてもそのトライアドから想起し得るヘプタトニックは少なくとも更なる和音外音となる計4音を想起しない事にはアヴェイラブル・モード・スケールを一義的に捉える事はできません。

更に言えば前述の状況ではCアイオニアン以外にもCリディアン、Cミクソリディアンのいずれかでも「C」というコードは事足りているに過ぎず、その上で「C」というメジャー・トライアドのコード構成音しか提示されない状況であれば、材料音となる何某かのヘプタトニックは多義的な状況でしかない訳です。

モード奏法とは、基軸となるキー、およびモードの中心音(=モーダル・トニック)が用意された上で、ノン・ダイアトニック・コードの出現時に於て何某かのアヴェイラブル・モード・スケールを確定する事が是認される用法なのであり、局所的かつ頻繁に起こる転調に対して音を外さない様に対応するというのが第一の目的であります。

能く間違えられやすいのが、マイルス・デイヴィスのモード手法です。マイルスの目指したモードは、逐次何某かのモードに対応させるモード奏法なのではなく、ひとつのモードで「強行」=スーパーインポーズさせるのがマイルスのモード手法なのであります。モード奏法とマイルスのモード手法は全く別物ですのでこの辺りは混同せぬ様お願いしたい所です。

無論、奏者にアヴェイラブル・モード・スケールを決定する自由度が与えられる場面もあれば、一義的に「この箇所は〇〇モード」と指示される場合もあります。ひとえにフレーズとは和音構成音以外の和音外音を纒って初めて彩りが増し、音組織はそうやって確定されて行くのだという事があらためてお判りいただけるかと思います。

そもそもコード表記とは何なのか!? それは、原曲通りのリフや伴奏のリズミックな部分を模倣せずとも、表記通りのコードを鳴らせば原曲のハーモニーを簡便的に満たす状況であるのがコード表記の最大限のメリットとする所です。

つまり、奏者は原曲を知らずともコードさえ爪弾いていれば、少なくとも主旋律以外のハーモニー状況を満たす事になるので、よほど原曲を司っている伴奏のリズムが色濃く反映されている曲でなければ伴奏としてのハーモニーは満たす訳です。これがコード表記に伴う演奏の最大のメリットである訳です。

こうした側面がジャズ/ポピュラー音楽では強化され、コード譜として単にコード表記が明示され、大局的に必要とされるトゥッティやリズムのブレイクとして拍節だけがリズム譜として併記されていたり、或いはコード譜と共にトップノート(最高音)のみ指定されている様なリズム譜などもあったりするのですが、何れに於てもこれらの簡便的な楽譜は「コンデンス・スコア」と呼ばれる物であり、コンデンス・スコアの特徴は1音1音を明示する事なく大まかに楽曲を捉えつつ奏者の自由意志に委ねているという訳です。

アレンジあるいはリフのアイデアの為のフィギュレーション(=変形)を欲する奏者は、その変形を作り出す為に主旋律(メロディー)の併記を要求する事もありますし、他のパートを欲しがる事もあります。

コード表記を重視するがあまりに有ってはならない事は、コード表記上の制限の方に配慮してしまって楽曲の和声的状況への事実を歪めてしまったり、楽曲の可能性を狭めてしまう点でありましょう。

特に、コード表記の体系を習得せざるを得ない初学者は覚える事が少なく済む合理性ばかりを求めてしまう傾向にある為、合理的解釈を優先してしまって演繹的な例を帰納的に丸め込んでしまう事があるので注意を払わねばならない所です。

加えて、合理化の追求によって自身の音楽的素養を醸成してしまった者は概して特殊な状況を飲み込めず否認してしまう傾向にありますので、こうした例を鑑みても特殊な例に遭遇した時は自身の尺度を超えて対照させる事のできる本や論文などを参考にしなくてはなりません。

扨て、倚音についてあらためて述べて行くとしますが、今回は既にYouTubeの方でデモ曲をアップしているので、そちらの譜例を確認し乍ら語る事に。

抑も先の譜例動画用のデモ曲は2021年のクリスマス・シーズンにArturiaがフリーのエフェクト・プラグインとして無料頒布された ‘Tape MELLO-FI’ を使って披露した曲のアレンジ版であるのですが、実際には譜例動画の方が原案だったのでありまして、クリスマス用のデモは譜例動画をオールド・テクノ用にアレンジしていた物だったのです。

デモ曲では倚音を明示的に使用している為、ポリコードや複調など和声が高次に発展を遂げる流れで語りたかったテーマでもあったので、このデモを使って語ろうと企図したという訳です。

譜例動画では2拍分の不完全小節=コードが「E♭m7(on A♭)」の箇所が弱起として現れる様に書いておりますが、不完全小節を除いた後続の小節が新たなパターン部分として楽曲は構成されております。

そうすると後続小節の1〜3拍目でトンデモない「B♭69(on C♭)」という響きとして、倚音がベースとして鳴るコードが猛々しく現れるのであります。この箇所のコード「B♭何某」は、転調を生じて一旦の帰着点としての主和音であるので、「B♭」= [b] 音は一旦の主音であるのです。

一旦の主音を見立てると、「C♭」= [ces] は音度として見れば「♭Ⅱ度」となり、主和音に対して倚音としてのベース「♭Ⅱ度」音がぶつかっているという状況である訳です。この倚音としてのベースが同小節4拍目で「B♭」= [b] に短二度下行進行を採る事で和音構成音に取り込まれる事となり、和声的に安定する事となるのです。

とはいえ、こうした倚音という不安定な状況を態々形成している事の方が私にとっては重要な事であり、倚音を形成させない単なる安定的な状況は卑近である抵抗から私は倚音を敢えて形成しているのです。この和声的状況をヴォイシングとして更に開離させれば次の様にも聴かせる事が可能で、意外にもそれほど不協和な感じには聴こえなくなると思います。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

実はこの倚音という状況はベースだけでなく他のパートでの ‘Synth Pad (26ET)’ という、微分音を形成する26等分平均律(以下26ET)でのパッド音が倚和音を形成し続ける状況を作っているのです。ですので、ベースの倚音は安定的に和音構成音として同小節4拍目で安定的に取り込まれるものの、26ETのパッド音による倚音の状況はまだまだ止まないという状況を生んでいるのです。

ところが聴覚的にはベースの倚音の方が実に苦々しく、その感じはまるで《呼吸を止めて堪えている》かの様な状況にすら形容し得るほどの不協和感があるかと思います。他方、26ETの音響的和声の側がそれほど不協和に聴こえないのは上方倍音列を喚起する音脈であるからです。

26ETのパートで明示している四声の和音は、低い方から①〜④という数字を充てて語って行くのでご了承願います。

26ETのパートで四声が鳴らされる内声の低い方である②の音は [es] よりも微小音程的に低い [f] 音上に現れる1つ目の自然七度の音脈です。これは、[f] 音上では第7次倍音由来の音脈でありますが、背景のコードの根音 [b] を基準で見立てた場合は、[b] の第3次倍音上の自然七度となるので「3×7=21」即ち、[b] 音上の第21次倍音という事になります。

つまるところ [b] にとっての [f] である完全五度音程は [2:3] の音程比として、自然七度は [f] から見た [4:7] の音程比となっており、[b] から見立てた際は属音上の自然七度となるので [12:21] の音程比を導く事になる訳です。これは一旦の主音として [b] を想起したする事に依って随伴し得る属音が [f] である事に起因する体系となります。

更には26ETの最低音である①も自然七度由来の音脈ですが、基本音が②とは異なる由来となり実際には [g] よりも微小音程的に低い音でありまして、基本音自体は [a] を見る事となり、その [a] 上の自然七度が①という事になります。この [a] は [f] から見た三度音=長三度を標榜する音ではあるものの厳密には [f] 音上の純正長三度由来の音脈ではありません。

①と②の下二声はそれぞれ基本音を異にする自然七度であるのですが、③と④の2音は、①と②に随伴する26ETの「9単位26分音上方」に随伴する音脈の活用なのです。

但し、①と②には随伴する「部分音(=パーシャル)」が純正長三度の音脈(=実際には純正長十度音程として現れる)として強く生じているのが実際でありますが、これは明示的に演奏する実音ではなく単に部分音であるので楽譜には明示してはおりません。

それでも部分音はかなり優勢的に聴こえており、結果的に①と②に随伴する部分音としての純正長三度(=純正長十度)の音脈は③と④に対してそれぞれ25セント下方に音響的に現れます。つまり、③と④のデチューンの様に部分音が生ずる事となっております。

加えて、26ETを成立させているのは [f] 音を基準とした音律であるのですが、この音律上での実際の [a] は12ETの [a] よりも高めに現れる [a] なのであり、26ETに於ける [f] を基準とする「9単位26分音上方」にある音脈となります。それは純正長三度よりも30セント程高い音となり、12ETでの平均律長三度よりも15.38セント高く、ピタゴラス長三度よりも7セント強高くなる《高めの》三度音という事です。それらが③と④の2音なのです。

唯、あくまで《標榜する所》は純正長三度およびその近傍を見る音であり、この高めの [a] を [b] から見た時の [8:15] の音程比とするならば 、

[64:105] = [4×4×4:(3×3×3×3)+{(3×3×3)-3}]

という音程比を標榜する音脈の近傍という事でもあるので、純正音程比に潜む「単純な数」に依る構成という事が「安定的調和」を形成する事になっている為、斯様な因果関係で用いられている音脈と見立てる事が可能となる訳です。

つまり、2種類の自然七度= [21] と [105] があり、これら2種類に随伴して生ずる長三度由来(=9単位26分音)の音が残る2音の微分音という事を示しているのです。

これら(=③と④)の9単位26分音は、純正長三度に対して八分音高い音がデチューンとして鳴る様に計算して創出されている音なのであり、それらが結果的に高めの三度音として26ETでの9単位微分音梯= [37:47] の音程比で表される音脈を有しているという訳です。

なんとなれば、2つの自然七度= [21・105] のそれぞれに対して [37] に見立てた時の [47] を算出すれば音程比としての音脈を数学的に確認する事が可能となります。但しこの場合、それぞれの音脈は自然数とはならず純正音程比とはなりませんが、一応 [26.7・133.4] という音を得る事になります。

自然数である純正音程比を得たいばかりに「同一音」=オクターヴ移高に拘泥するのであるのならば「2のn乗」を累乗させるべきでありますが、音楽的な協和という因果関係を見出す為であるので、同一音に拘る必要はないのです。

上方倍音列の [1・2・4・8・16・32・64・128…] という次数こそが同一音を形成させている物ですが、これらの次数の「空隙」に数多ある純正音程が潜んでいるのが倍音列の実際でしかなく、次数「7」や「11」などの音程比が先の次数を毀損する音程比ではありません。こうした「調和」という因果関係での安定を見る為のものでしかないので、[26.7] を [1・2・4・8・16・32・64・128…] 倍させるよりも、低次の次数である3倍にした方が自然数(整数)に最も近しい因果関係を有している事になり、そうした因果関係だけの見立てであるので注意していただきたいと思います。

[26.7] は10倍こそすれば自然数を得られ(=5倍の1オクターヴ上)ますが、自然数そのものよりも「音楽的」に近しい音脈の方に靡くのが自然である為、3倍する事で「(3^4)-1」という [80] の近傍である [80.1] を得る方がより自然であろうとする解釈で導出しております。[80:80.1] の差は、1/10コンマにもスキスマ(=1/12コンマ)に近似する音でもあるからです。

更に [133.4] の方も5倍すれば自然数 [667] を得られるのであるので次の様に、

(26^2)-(3^2)=676-9=667

という音脈で得られる事となり、より平易な数式で得られる音脈という事が「安定的」な純正音程に近しく靡いている状況と捉えられるのであります。

奇しくも [26.7] は3倍すれば [80.1] を得る事となり、これはシントニック・コンマである [81/80] から凡そ2.1セント(=ほぼ1/10コンマ)を差し引いた音に等しくなる音脈となります。

今一度2つの自然七度= [21] と [105] を振り返ってみましょう。[21:105] は [1:5] でもあります。単音程に転回・還元すればこれらの音程比は純正長三度に等しくなる関係であります。こうして、異なる自然七度音をひとつの音律に内包しつつ、それらが純正長三度という音程を隔てて併存可能な音律となるとパッと思い付くのは31等分平均律(=31ET)です。

31ETにも近しく、自然七度や11・13・19・21・23次倍音など素数倍の倍音に寄り添う音律が26ETなのです。但し26ETでは純正長三度はやや犠牲となり、8単位26分音として純正長三度よりも僅かに狭い三度となるか、或いは9単位26分音としてピタゴラス長三度よりも僅かに広い三度を採るかという音律にもなってしまいものでもあるのですが、純正五度音程の累積で [g - d - a - e - h] を得て [g] の下方に [e] を得る時に形成される三度や [g] の上方に形成される [h] というのは純正長三度を形成するそれよりも音楽的実態に沿った三度を形成するのも事実です。

ですので、9単位26分音= [47/37] というのは目くじらを立てずに臆する事なく使える音脈として用いる事が可能なのです。

扨て、2つの自然七度= [21] と [105] それぞれに [5] を掛け合わせれば [105] と [525] が導かれる訳ですが、[105] は公倍数として連鎖する事がお判りだと思います。この連鎖は音波の安定を強化する物ではありませんが注目してもらいたい部分は次の様に、

[105] = {(11^2)-(2^4)}

という風に、11次倍音を基にした近傍を見る事が可能であり、同様に、

[525] = {(23^2)-(2^2)}

という風に、23次倍音を基にした近傍を見る事も可能なのであります。

高い方の自然七度 [21] が [105] よりも実際に高く表すには [21] を3オクターヴ移高させなくてはなりません。つまり「21(2^3)」=169となり、これは「(13^2)-1」= [168] という、非常に簡潔に純正音程比に寄り添う音脈である事があらためてお判りになろうかと思います。

扨て、[525] はあくまでも1つの自然七度から純正長三度を「標榜」する音脈ですので、26ET上では [533.6] という近傍を採る事になります。同様に [105] も26ETでは [106.8] という近傍になるという事になります。

その上で、本曲での四声の音響的和声の最高音 [533.6] を基準にすると、他の音は結果的に低い方から順に

[210・336・427.2・533.6]

という音程比になっているという事を改めてご理解いただければ幸いです。

上述の譜例に書き添えた数字はあくまでも「音程比」であり、物理的な周波数の値ではないのであらためてご承知おきを。

音響的和声構造がどういう風な組成となっているのかがお判りいただけたかと思いますが、音響的成分である為コード表記には書き添えていないのです。無理矢理当て嵌めて峻別しづらい表記を充てる事は可能ですが、調的な和声成分とは別に、音響的色彩となる26ETの和声部分は単に倍音の喚起としての「具象化」であるという事も同時に念頭に置いていただきたい点であります。

そもそも具体・具象音楽とはミュージック・コンクレートとして知られている物ですが、社会的または物理的な「現象」を音楽成分のひとつとして用いられる具体化という意味であるのです。

音響状態も繙いてみれば具象化という事になります。その具象化を我々が常々意識していないのは、調的に楽音を捉えようと「恣意的」に耳にしているからなのです。

上方倍音列は、ある音を主音として捉えた時の属音に相当する音で生ずる倍音列が調的に強化されます。これが属和音の発展となって来た訳ですが、音響状態として俯瞰すれば主音上でも上方倍音列は生ずるのですが、それを「Ⅴ度」として聴こうとしないと音響心理的には強化されないのが不思議な所なのです。

学校チャイムでは各音階の上音に、長六度相当(※実際には長十三度およびそのオクターヴ累乗)の部分音を随伴させますが、これを意識的に聴こうとしなければ平行短調を喚起させる事もなければ他の調性を意識する事なく耳にする事が可能です。上方倍音列とは得てしてこういう物です。

本来なら主音上だろう下属音であろうが凡ゆる音に倍音列として倍音は随伴しており、自然七度とて同様なのですが、属音上が最も強化されるというのが音響心理の最大の役割であり、茲に調性感覚や機能和声の礎が宿っているのです。

本題に戻りますが、26ETの音響的和声がその後の3小節でも掛留となっている事が機能和声の外にある、音響的和声を敢えて補強しつつ、純正音程或いは純正音程の近傍が「安定的」な調和として不協和を聴かせている状況に貢献しているという例であると思っていただければ、より注力して耳にしていただけるかと思います。

この掛留の状況を結論から言いますと、掛留として「倚和音」が後続小節にまで及んで保続させても違和感が強く現れないのは、九全音=1800セント=三全音の複音程の5等分を見立てた音脈を見越しているからです。

九全音を5等分すると単位音梯は360セントとなるので、[360・720・1080・1440] という風に各単位音梯を見る事ができますが、音響的和声の開始されたコード上音「B♭何某」の5th音 [f] を一旦の基準として見立てていた事は覚えておられたかと思いますが、この [f] に対して9全音の5等分である単位音梯を当て嵌めていただければ、その後のコード進行の脈絡がお判りいただけるかと思います。

後続小節でのコードはまず「Em7(on A)→A9」が現れます。「Em7(on A)」は上声部こそ [e] をルートとするコードではありますが、下部付加音のそれを見ればお判りの様に本コードは [a] をルートとする副十一和音の断片と見るべき物です。

即ち、[f] から360セント上方にある音は [a] よりも低いのですが、純正長三度がパーシャルとして随伴していた事を思い返していただきたいと思います。9単位26分音と純正長三度が八分音(25セント)ほどの差があった事を思えば、360セントと400セント(※十二等分平均律が標榜する長三度でこれらはギターやオルガンなど他のパートが用いている)の近傍という経路で帰着させている脈絡である為、強烈な不協和に聴こえない訳です。

同様にして更なる後続小節での「Bm7(on E)」というコードは [e] を基準に見立てるので、元の音である [f] から見ると長七度相当という脈絡なのでありますが、9全音5等分の3単位音程=1080セントが長七度の近傍であり、その差もコンマ以内に収まっている事を勘案すればあらためてこの脈絡が異質ではなく「安定的」な不協和を作り出している因果関係に過ぎない事がお判りかと思います。

更に、後続小節での「Dm11(on C)」も [c] を基準に見立てる事となり、元の音である [f] から見ると九全音5等分の2単位音梯=720セントに近似する脈絡となっている事がお判りいただけるかと思います。

コードとして表さざるを得ない音律体系は12ETに収まらざるを得ない体系であるので、それを異なる音律体系、加えて微分音が収まる様にして聴かせるには、経路としては近傍の値が生ずる所を使わねばならなくなります。

加えて「Bm7(on E)」というコードは、元の「B♭69」から見れば、それらの最低音は三全音関係となっており、大局的に現れる三全音関係を微分音の倚和音が紡いでいる状況としても見る事が可能なのです。

言うなれば、音響的な側面としては安定的に聴こえる4小節間は、コードこそ明示的に進行させてはいても4小節全体がドミナントであると思ってもらっても差し支えありません。それが、主和音への解決を求めない安定的なドミナントであるという事を強く念頭に置いてもらうとして。

2022年2月には新たなるK-POPガールズユニット「NMIXX」のデビューを控えたティーザー動画が発表されておりますが、トレイラー動画となるそれに使われる楽曲の一部には、下主音([f] 相当)上での自然七度が聴こえ、直後の後続和音(主和音)で [g] 上の純正長三度および25&29単位五分音が埋込当該箇所で耳にする事ができます。

つまり、どの音を拔萃しても自然七度や純正長三度が聴こえる状況は31等分平均律(31ET=五分音)を真っ先に思い浮かべる必要のある物で、音響的和声として31ETの利用を見出す事が出来るという訳です。こうした微分音を臆する事なく使用する事のできるK-POPの先進性の凄さは目を瞠る物であり、日本のJ-POPの凋落ぶりにあらためて歎息してしまう所でもあります。

音響的和声の他にも「B♭69(on C♭)」の箇所でのギターのヴォイシングは強烈なもので(笑)、これは片手だけでは無理です。右手の親指と中指で11&13フレットの完全五度を押さえ、4&5弦は開放弦で右手の薬指で下向アルペジオを採るという意味で指板を載せておりますのであらためてご注意下さい。

指板の左横に書き添えてある ‘C’ というのは意味はありませんが、これは楽譜編集ソフト ‘Finale’ にてヴォイシングをカスタマイズする時に便宜的に「C」という名前を充てて作成して生じた「C」が偶々6弦8フレット近くに現れているのを利用しているだけですが、文字が大きく7フレット寄りになってしまっているだけで余計に混迷を来しているかもしれません。

尚、「Bm7(on E)」でのギター・パートのそれは、お聴きになれば判るでしょうが、レット・リングまたはアルペジオという指示を書いた方が親切になろうかとは思いますのでご注意いただければ幸いです。

そうしてメイン・パターンとなる「E6/F♯」の部分で注意していただきたいのは、エレピの「変応」です。エレピのリフは、上行形を採る際 [fis] に随伴する音は [dis] なのに、下行形を採る際は [a] に随伴する [d] という風に、[d・dis] という風に変応しているという点に注意を払っていただきたいのです。

つまり、これらの変応により想起し得るモードを一義的に解釈する事は出来ません。ジャズ/ポピュラー音楽の殆どはこうした変応が同一コードで起こる事は極めて少なく、こうした変応は対位法的なアプローチで生ずる物です。触れやすいのはジェントル・ジャイアントのケリー・ミネアーの手法ですが、矢張り対位法を得意とする人なので特徴として現れるのです。

という訳で、倚音および倚和音として掛留し続ける音響的和声の具象化をはじめ、ドミナント・コードを極力使わずに副和音の分数コード(下部付加音)という状況を重畳しい和声としては聴かせぬ様に配慮して制作した背景がお判りいただけたかと思います。

本曲の着想時は、パワーコードに依らないロック的ヴォイシングの応用という事で楽曲を制作した物でした。そうしたアイデアを基に、元のロック的なアプローチのものとオールド・テクノ風のアレンジを施して制作したデモを拵えたという訳です。特に倚音の部分は詳らかに語っておくべきであろうと思ったので、あらためて今回ブログ記事にしたという訳です。