和泉宏隆によるザ・スクェア時代の微分音(Japanese Soul Brothers) [楽理]

今回は2021年4月に逝去されたザ・スクェア(現T-Square)のキーボーディスト和泉宏隆がプレイしていた微分音について語って行こうかと思います。加えて、その微分音組成が単なる偶然とは程遠い、非常に精緻に計算されていた事をあらためて思い知らされる音響的和声であるので詳らかにブログで語る事に。

ザ・スクェア時代の和泉宏隆の広く知られる使用機材というのは、CP-80をメインにプロフェット5、オーバーハイムMatrix-12、PPG 2.3という物であり、PPGは85年になってからの使用シンセだったと記憶しております。

なにしろ私がザ・スクェアを最初に観たのは84年秋口の北里大学病院の学園祭が最初で、後にも先にもこの日のライヴがステージに最も近い場所だったのでありますが、サントリーウィスキー「ホワイト」のCMでリリコンを吹く伊東たけしが起用されて「Travelers」という和泉作曲の作品がお茶の間に広く届いていた時代。私の他にもリリコンの機材の方に注目していた様な頃であり、その日のキーボード類の使用機材はあまり記憶に残っていないのが悔やまれます。

ザ・スクェアの「Japanese Soul Brothers」(以下「JSB」)という楽曲はスタジオ録音版は未リリースとなっており、ライヴでしか聴く事のできない人気曲でありました。当時のファンの要望に応える形で、ライヴ盤『The Square Live』のCDリリースが為されて同曲が収録される事で広く耳にする事が可能となった楽曲であります。

曲中、田中豊雪のベース・ソロ部分にて肝心の「音響的和声」を耳にする事ができるのでありますが、この音響的和声の「それらしさ」という物は過去に存在しており、それがアルバム『うち水にRainbow』収録の田中豊雪作曲となる「Stingray」という楽曲で用いられている微分音を含めたSE的音色が原案となっている物と思われます。

上掲「Stingray」は田中豊雪と伊藤広規に依るツイン・ベースのソロが特徴なのでありますが、伊藤広規はだいぶ田中豊雪に配慮しているのか、かなりスラップを抑え気味にプレイしているのも特徴的な側面のひとつであります。

実は伊藤広規という人は、スラップをプレイさせてもかなりテクニカルで多彩な技を早期の段階から持っていた稀有なベーシストでありまして、山下達郎のアルバム『Ride On Time』収録となるオリジナル盤では未収録となっていた楽曲「Interlude Ⅰ」「Interlude Ⅱ」では、小技の効かせたスラップを聴かせており、近年のリマスタリングCDの方では収録されているので騙されたと思って耳にしてもらい物です。

伊藤広規に派手なスラップ・ベースのプレイなど知らないという方には是非とも耳にしてもらいたい楽曲であります。

前述の「Stingray」に於けるシンセの音色が「JSB」での音響的和声のそれに大きなヒントがあると思いますが、全く同一ではない事は明白です。但し、音響的な「音色」として物理的音高操作を視野に入れていた事は無視できない側面でありましょう。

ザ・スクェアのライヴ・ステージではProphet-5、Matrix-12そして「Rodan」という曲を演奏する時は田中豊雪がミニムーグを弾いていた事があり、意外にもシンセが多いアンサンブルなのでもありますが、その中で微分音的要素としてアクセスしやすいのはMatrix-12であろうと推察するのです。

というのも、先述の「音響的和声」と称した微分音を巧みに用いた音の組成は少なくとも4つのパーシャル(=部分音)を必要とするので、シンセの側では最低でも3つのオシレーターを装備し、オシレーターを更に変調させて新たなる音を生成する様に作らなければ達成できないのであります。

オシレーターを新たに変調させて新たな周波数を得るには当時の多くのシンセは「FM」を装備していました。他方「LFO」というのは多くのシンセが備えていたそのスピードは下限可聴帯域以内に収まるスピードに制限していた様な物が多く、可聴帯域を超えたとしてもLFOのスピードの最大量は大体30Hz近傍に抑え、それ以上のスピードはFMの側に委ねるという設計が為されていたと思います。

そうした状況を踏まえると、独特の音響的な音はプロフェット5でポリモジュレートを駆使するか或いはMatrix-12となる訳ですが、プロフェットのポリモジュレートが意図を超えた音となり音色自体が大きく変化してしまう(Matrix-12でも予想を遥かに超える変調は可能)ので、音を設計しやすいのはMatrix-12である為、私が今回制作したデモの方ではMatrix-12を用いて実現させております。

微分音的音響組成に必要な4つのパーシャルは次の様に、

①へ音

②変ロ音より約-31.2セント低い [c] を基準とした時の自然七度相当の音

③ト音より50セント高い音

④ハ音

という4音で組成される物です。

これら4音の内、①と④は十二等分平均律の半音階に収まる音ですので、

①に対して②か③が鳴る

④に対して②か③が鳴る

という風にオシレーターのピッチを合わせれば1フィンガーで実現可能となり、①または④を打鍵して鳴る様にオシレーターを設定すれば、後はピッチベンドの操作で実現できるという事になります。

斯様な音色を作ったからと言って闇雲に何の根拠もなしに凡ゆる状況で使ってしまうのは拙い判断であろうかと思います。和泉宏隆の音色組成が精緻であるのはこうしたシンセのパラメーターの側面にあるのではなく、調性に向き合った時の音響的和声の配置そのものに目を向け注目する必要があるのです。

この音響的和声はベース・ソロ冒頭でSE的に用いられます。多くの人々はこの音をSE=音効という感じに捉えてしまうが故に「和声」的には捉えずに不思議な現象系の音として聴き流してしまうという訳ですが、この組成が見事であるのはいうまでもありません。

率直に言えば、そこには不協和が混ざるにも拘らず《純正な不協和》が混在している状況と言えます。この《純正な不協和》とは自然七度(=harmonic seventh, septimal seventh)である事を指しております。

純正音程である「自然七度」は、その音程比が自然数である [4:7] であるという状況であり、日本の音楽学ではこれを「しぜんしちど」と呼ぶのが正当な呼称であります。処がWikipediaでは臆面もなく「しぜんななど」と書かれており謬見を拡大させてしまいかねない悪しき状況があるのですが、音楽学に於て少なくとも度数の「七」を「なな」と呼ぶ場面はありません。度数に於ては「しち」が正当な呼び方であります。

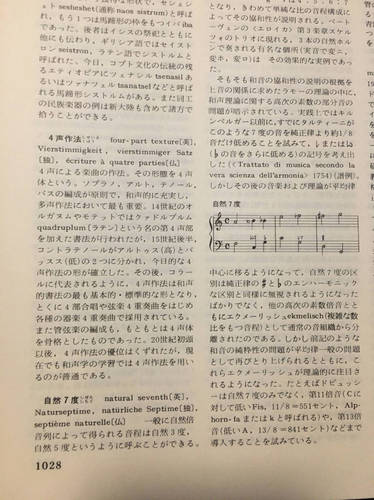

ウィキペディアを編集した人はおそらく西洋音楽界に熟慮していないが故に七度を「ななど」などと呼ぶのでありましょうが、平凡社の『音楽大事典』でも《しぜんしちど》であるという事はあらためて述べておきましょう(平凡社『音楽大事典』p.1028)。

少なくとも音楽学の世界で「七」を「なな」と呼ぶ状況の方が極めて稀なのであり、例えば声部数の数そのものであれば「七声部=ななせいぶ」と呼ぶ事はあっても「七声」となると「しちせい」なのであり、「七声体」であっても「しちせいたい」なのであります。唯、拍子を表す状況では「なな」です。「三三七拍子」とかも好例でありますが、音楽学では「なな」と呼ばれるレアケースです。あとはパート数の「ななつ」とか、これはそもそも音楽学そのものではなく数量の国語的側面が絡んでいるのはお判りでしょう。

同様に、「七の和音」も「しちのわおん」であり、長七・短七・減七もいずれもが「しち」であります。単に数量の大小として「7つ」は「なな」であり、シャルル・ケクランの『7大スター交響曲』という場合ならば「ななだい」と呼ばれます。他にはセント量で「7セント」ならば「ななセント」など。

まあ、日本の音楽学に於ける「四」も「よん」と呼ばれる事は極めて少なく、多くは「よ」です。次点で「し」と呼ぶ事が殆どです。声部数としての「四声部」ならば「よんせいぶ」と呼ぶ事もありますがこれでも「しせいぶ」の方が圧倒的に多いでしょう。「四声体」も「しせいたい」であり、度数としての「四度」は「よど」が正当であり、決して「よんど」ではありません(笑)。増四度、完全四度、減四度なども総じて「よど」であります。

加えて、「四六の和音」は「しろく」であります。「よん」とか「なな」と臆面もなく呼んでしまうのは正当な教育を受けていない事がバレバレなので音楽に於ける「四」と「七」に関しては私が今回述べている様に読んだ方が誹りを受ける事なく大手を振って音楽を語る事が出来、後ろ指を指されたくなければ顰に倣った方が宜しいかと思います。処が私に敵意を向け、左近治の言っている事に屈伏したくないという捻じ曲がった心をお持ちの方は是非とも自己愛を守って恥をかいていただきたいと思います。

話題が横道に逸れてしまいましたが、あらためて本題に入るとしましょう。今回私が制作した音響的和声は和泉宏隆の使用機材と実際のヴォイシングこそは反映してはおりますが、和泉自身のパラメータおよび物理的なヴォイシングまでは判りません。そこまでせずとも、先ずは微分音の実態を掴む事の方が重要でありましょうし、中にはこうしたシンセの音色に対して微分音という状況すら頓着していない人も少なくないのですから微分音が実際に使用されている楽曲という側面だけでもあらためて注目していただきたい点であります。

この音響的和声は、コードとして鳴らそうと企図しているのではなく《音響的な音色》として用いているのであろうという事は判ります。ベース・ソロがEのメジャー・ブルースを基本としており(楽譜の調号こそは嬰種記号4つのホ長調で書かれるも)、ホ調の調性という基準から見ても「あさって」を向いた様な音脈を用いているという事はお判りでありましょう。

然し乍ら、ホ音を中心音(=フィナリス、モーダル・トニック)とした「調性」の更なる埒外の音脈として微分音が忍ばされているという様な状況では、こうした埒外の音脈は意外にもアンサンブルや調性に《溶け込む》という所にはあらためて注目していただきたい部分です。突拍子も無い脈絡だというのに、半音階でのアヴォイド ・ノートになりそうな音を使うよりも遥かに溶け込むのですから、そうした不思議な側面が微分音にはあるという事です。

そうした微分音の不思議な感じというのが概して、虚ろで卒倒感を誘う様な異空間を表現した様なイメージを抱く事でしょう。不思議な感じに聴こえる音なら何でもござれ、という風に設計した音ではなく精緻に仕込んだ微分音の配合であるという事があらためてお判りになるかと思うのでその辺りを少々深く語る事にしましょう。

端的に語れば、Matrix-12で再現した音響的和声は4音の内の2音だけが微分音なのであり、この2音の存在が非常に大きなウェイトを示しております。微分音はたった1音を混ぜるだけでも相当強力な存在感を現しますが、2つの微分音を混ぜる事でより一層「アチラの世界」を強化する事に貢献している訳です。

音響的和声の下から採った微分音の1つに、中央ドから自然七度上方にある音は「純正なる不協和」の骨頂とも言える音です。但し、ホ音を基準とした自然七度ではないという所が心憎い取扱いでと言えます。その他に、[g] より50セント高い四分音がもうひとつ加わっているという状況になるのですが、この四分音は結果的に四分音律として丸め込まれているだけで、微分音導出の着想は26EDO(=26等分平均律)を基にしているのではないかと推察します。

これは、自然七度という純正音程を用い乍らも周囲の「平均律」に配慮する事で、自然七度と四分音の音脈という、純正律と平均律との折衷となるかの様に用いている状況であるのですが、平均律側の「四分音」に沿った音脈というのは第11次倍音、もしくは第13次倍音を標榜してわずかに丸め込む事という双方に都合のよい音律というのが存在し、それが26EDO(=26等分平均律)なのであります。

等分平均律が偶数で等分割されている場合、非常に重要な「半オクターヴ」を生じます。これは12EDOで言えば増四度/減五度音程と同サイズで、広く言われる所の「三全音」と同等のサイズを得る事となります。

調性から逸脱した世界では「増四度/減五度」も無関係に等価であるので、どちらかの音度に配慮した時点で調性に阿る事となってしまいます。ですので、半オクターヴという《増四度・減五度のどちらでもない》振る舞いは、音響的な世界観を生ずるシーンでも重要な意味を持ちます。

26EDOというのは半オクターヴを有しつつ各単位音梯が約45.1538セントを生ずる音律なのでありますが、各単位音程が位置する微小音程のそれらは、上方倍音列に備わる奇数次倍音に非常に近しい音として存在する音律であるというのも特徴であり、第49次倍音までの奇数次倍音は総じてコンマ以内の差で26EDOの各音梯が存在し、その多くはコンマの半分以内でも収まる非常に近傍の値に位置する使い勝手の良い音律なのであります。

調性に配慮した世界観では長三度と完全五度のどちらかに配慮する音律となるのですが、26EDOはどちらも合致する音は存在しません。あくまでも近傍となる音に過ぎないものの、これが却って調性感への強い帰結を斥ぞけ中和する様に他の微小音程との良好な相性に伴い、不思議な微分音の世界観を容易に取扱う事が可能な音律でありましょう。

26EDO四分音律の単位音梯というのは四分音の50セントより5セント未満低いサイズであるのですが、純正長三度も完全五度に対しても数値の上では「低め」の音として存在する事になるものの効果的な素材に成り得る音律であり、第7・11次倍音に対しては特に近しい音律なのです。

これらの微分音という素材が時には鐘の音の様な金属音っぽく響いたり、12EDOとは埒外であるにも拘らず妙に耳に馴染む卒倒感のある音の要素になっており、学校のチャイムなどで《外れた音なんだけれどもやたらと調和する》音の正体はこれらの倍音が作用している物です。

無論、鐘の物理的な形状から生ずる安定的な振動が、オクターヴを基準とした目安とは異なる振動で生じている倍音の場合もあるので、どんな状況に於ても必ずしも第7・11次倍音が存在しているのではありませんが、概してこれらの近傍に現れたりするのも確かなのです。

こうした状況を勘案すると、純正音程を標榜する世界に対して非常に近く寄り添い乍ら半オクターヴという平均律の方にも軸足が備わっている音律であるとも言えます。

翻ってみれば、当初は純正音程を標榜していたボーレン・ピアース音階(音律)とて、その後の醸成を経て等分平均律化する様になった事を思えば、26EDOも純正音程を標榜した上での等分平均律として取扱うのが理に適っていると思われます。

和泉宏隆の用いた微分音=自然七度・四分音というそれが26EDOの導引に繋がるという事だけは念頭に置いていただきたいと思います。その上で氏は、E音をモーダル・トニックとする状況で「短九度」音程となる [f] 音が協和という観念からは最も程遠い脈絡でありつつ、[f] の完全十二度上に [c] を外声として配置します。この完全十二度=1オクターヴ+完全五度は純正音程ではなく平均律としての物ですが、[1:3] というオイラーがその協和の高さを発見した現在のトリターヴ(tritave)を標榜しているのは明白です。

これら [f・c] という完全十二度音程の内声に微分音である2音が配される訳ですが、[c] 音を脈絡とする自然七度として、変ロ音(=B♭)よりも約31.2セント低い音を「内声」に還元する訳です。

通常、[c] 音を基準とする自然七度が現れるには [c] の上方に存在するのですが、それを転回・還元しているという訳です。加えてこの自然七度はE音に対しての強烈な「ブルー五度」としても作用するのであり、それがきっちりE音からみた属音 [h] よりも半音低いのではなく、「半音以上」ワイドに低いのであります。これが多くの「ブルー五度」よりも深くて低い音である事は注意を払う必要がありましょう。

そもそも五度が低く採られるブルー音度はきっちり半音を標榜するものではなく、微分音が視野に入っており、それが半音階社会にローカライズされたのがジャズの解釈となった訳ですので、半音よりも大きいサイズで低められようがそれもまたブルー音度なのだという事は念頭に置いていただきたい所です。

そして、もう一つの微分音は [g] より50セント高い音ですので、ホ長調の上中音= [gis](=G♯)より50セント低く採られる事となる中立三度であり、これもまたブルー音度のひとつとして括られる「ブルー三度」の音脈でもある訳です。

次に、純正音程を標榜する形で変化記号にHEJI2(=純正音程を重視する拡張ヘルムホルツ゠エリス・フォント)を採用して26EDOを次に示しますので、単位音梯を追って説明する事に。

26EDOに於て自然七度は、基本音から起算して21単位音梯の音として現れます。但し、上掲に例示した譜例は [c] 音基準からの26EDOですので、これはホ調に於ける最大の不協和 [f] を生じさせた事による五度由来(=完全十二度の音脈)のもので、[f] の導出から生じた [c] 由来の自然七度という訳です。

では中立三度である [g] より50セント高い音というのは26EDOに於て [c] を基準とする16単位音梯の音の近傍として現れる事になり、この音を26EDOに寄り添わせるのではなく、基となるホ調の側の上方倍音列に阿る様になっており、[c] 音から見た26EDOの16単位音梯=738.4615セントを750セントに丸め込むという事で得ている音脈であろうと推測する訳です。26EDOでも他の音を基本音にすれば、もっと近しく四分音律に寄る音はありますが(=12 or 25単位音梯)、ホ調からは4音全てが埒外という状況を勘案すれば、[f] はホ調から見た短九度を基準に生じる [c] を音響的和声の基準として見立てた方が丸く収まるのではなかろうかと思います。

いずれにしてもホ調を基準とした [f] というのは相当強烈な不協和であるにも拘らず、それに対して微分音を配合して柔和に聴かせ「純正な不協和」を得るのですから、塩味に砂糖、ポテトサラダにリンゴ、酢に砂糖などの様な一筋縄では行かない「音の味」を感じる訳ですから実に深みのある微分音=音響的和声であろうかと思います。

物理的音高をシンセの音色として積極的に活用していた物は、近年ではNative InstrumentsのAbsynthを筆頭に挙げる事が出来るでしょう。早期から.sclファイル読み込みにも対応しており、所謂「マイクロチューニング」に対応していたシンセなのですが、12EDOの半音階で事足りるユーザーからすると全くの埒外の音がプリセットに用意されているのもあり、嫌う人にはトコトン忌避されていたシンセでもありました。

21世紀初頭辺りからそうした音を実現していたのですが、20年位前に積極的に微分音をアピールしようものなら罵詈雑言が飛び交っていたのではなかろうかとも思います(笑)。そういう意味でも現今社会での微分音の取扱いに際しジェイコブ・コリアーの影響は相当なモノだったのだとあらためて窺い知る事が出来るのであり、新たな音脈を見出した人々が昔の音源から微分音の実際を発掘の手助けとなれば幸いであります。まあ、騙されたと思って26EDOを使用してみて下さい。

Matrix-12のパラメーター設定に関しては、次の様に設定するとまあまあ似た感じになるかと思います。

微分音を出す様にオシレータのピッチを弄るには 'VOICES' パネルにアクセスして 'DETUNE' の値を弄る事になります。この最大変化量は「±50セント」なのですが、絶対値「31」が50セント幅という所がクセのある値であり、自然七度相当となる数値は「-19」と設定する事になります。但しこれはあくまでも自然七度の近傍であり、ほんの僅かに揺らぎます。まあしかし、エレキ・ギターのチューニングよりはかなり「うなり」を生じない程度には収まるので、あまり目くじらを立てなくとも十分かと思われます。

尚、文中での「純正な不協和」という表現ですが、本来ならば不協和な音程であるのに《調和する》という意味です。

通常、平均律の短七度音程は不協和音程であり、シャイエ流に言えばそうした音程はまだ時代を重ねて人類の多くの聽覚が醸成しきれていないだけの協和音程のひとつに過ぎない(=やがては協和的に耳にする)という意味で「過渡的協和音」と呼ばれている物ですが、自然七度というのは短七度からも大きく外れて低い所に存在するのです。

ところがこれが純正音程であるが故にうなりが生じない。溝部國光も自著『正しい音階 音楽音響学』にて自然七度の響きの美しさに驚いている事が書かれております。

但し、本曲はホ調の七度相当(=下主音相当)に自然七度が現れる訳ではありません。長三度低く移高された所に生ずるので、ホ調の属音よりも半音以上低い=131.2セント低い箇所としてブルー五度の様に現れるという訳でしたが、この因果関係について興味深い点を加筆しておきます。

本曲の自然七度を生ずる因果関係は [c] 音を創出したからであります。無論これは、ホ調からは最も「最果て」となる協和的因果関係(=不協和)である [f] を源泉としたが故に [c] は生じているのですが、和声的な状況《それが音響的であろうとも》がより際立って成立するのは、[c] に基づいた自然七度が存在するからであります。

そうした状況をコード表記にするならば、「C7」という属七よりも自然七度を包含する属七の体として表記すると区別がしやすくなります。「Ch7」「Cn7」「C∠7」やらでも取り敢えずは区別は出来るので、今回は「C∠7」と表してみましょうか。

扨て、ホ調の属音(=Ⅴ度)上で生ずる筈の属七和音は「B7」であるべきです。すると、転回還元位置で見た場合「B7」と「C∠7」の互いの根音は短二度忒いで生じている状況であるという事がお判りいただけるかと思います。

こうした短二度忒いで生ずる属七を12EDOでの半音階基準で対照させると、所謂スロニムスキー流「属二十三の和音」という半音階の総合の断片となる因果関係を持っていると推測を立てる方が良さそうです。すると、可能性としては次の様に、

●「C♯7」を基底にもつ属二十三の和音の可能性

●「B♭7」を上音に持つ属二十三の和音の可能性

というどちらか2つの因果関係を持っていると推測を立てる事が可能となります。

ベース・ソロはメジャー・ブルースを基本としているので「嬰種調号4つ」のホ長調の調号を当てているのですが、この調的因果関係は平行短調である「C♯m」或いは [cis] をコンフィナリス(=副次終止音)という因果関係を随伴させている社会である事も忘れてはいけない部分です。

こうした状況を勘案すると「C♯7」を基底に持つ属二十三の和音が優勢になり、[cis] 音を根音とする属二十三の和音を想起し、内含している「C7」から見た七度音を自然七度に変化させて微分音社会を誘引し「C∠7」というコードの断片として捉え、自然七度音から第13次倍音を想起する事で [g] より71セント高い音が得られ、これを21セント低め(※奇しくもコンマ以内に収まる) [g] より四分音高い音を得ているというのが、あらゆる状況を俯瞰して得られる音脈であると推測を立てる事が可能でしょう。

斯様にして生じた音脈は結果的に26EDOにも寄り添っているという訳です。それくらい26EDOから生ずる奇数次倍音由来の呪縛があると思っていただいても良いでしょう。そうした音脈を巧みに抽出して音響的和声を構築していたという事が考えられるという訳であります。

ここまでは、自然七度を導く2つの因果関係=26EDO体系との関係および半音階を俯瞰した時に於ける属二十三の和音との親和性を見立てて来た訳ですが、ホ調がメジャー・ブルースであるという前提でその主和音を「E7何某」というドミナント7thコードで見立てた場合、自然七度が導く「C∠7」との異なるドミナント7thコードは二全音忒いにあるバイトーナル・コード(ポリコード)と見立てる事も可能です。

奇しくも二全音忒いのドミナント7thコードのポリコードはジェントル・ジャイアントのアルバム『Acquirring the Taste』収録の「Black Cat」でも聴く事が可能な物です。

私の制作した譜例動画で「D♯7/B7」というのがそれなのですが、こうした因果関係にも告示するという事が言えるのです。

例示する楽曲が12EDOであり微分音を用いていない事を思えば、それを逆手に取って和泉宏隆が微分音を用いている事の顰に習えば、どういう状況で微分音を用いる事が出来るのか!? というひとつの回答にもなる訳です。微分音の取扱いに及び腰にならずに、こうした例から「遠因」を学んでほしいと思わんばかりです。

ザ・スクェア時代の和泉宏隆の広く知られる使用機材というのは、CP-80をメインにプロフェット5、オーバーハイムMatrix-12、PPG 2.3という物であり、PPGは85年になってからの使用シンセだったと記憶しております。

なにしろ私がザ・スクェアを最初に観たのは84年秋口の北里大学病院の学園祭が最初で、後にも先にもこの日のライヴがステージに最も近い場所だったのでありますが、サントリーウィスキー「ホワイト」のCMでリリコンを吹く伊東たけしが起用されて「Travelers」という和泉作曲の作品がお茶の間に広く届いていた時代。私の他にもリリコンの機材の方に注目していた様な頃であり、その日のキーボード類の使用機材はあまり記憶に残っていないのが悔やまれます。

ザ・スクェアの「Japanese Soul Brothers」(以下「JSB」)という楽曲はスタジオ録音版は未リリースとなっており、ライヴでしか聴く事のできない人気曲でありました。当時のファンの要望に応える形で、ライヴ盤『The Square Live』のCDリリースが為されて同曲が収録される事で広く耳にする事が可能となった楽曲であります。

曲中、田中豊雪のベース・ソロ部分にて肝心の「音響的和声」を耳にする事ができるのでありますが、この音響的和声の「それらしさ」という物は過去に存在しており、それがアルバム『うち水にRainbow』収録の田中豊雪作曲となる「Stingray」という楽曲で用いられている微分音を含めたSE的音色が原案となっている物と思われます。

上掲「Stingray」は田中豊雪と伊藤広規に依るツイン・ベースのソロが特徴なのでありますが、伊藤広規はだいぶ田中豊雪に配慮しているのか、かなりスラップを抑え気味にプレイしているのも特徴的な側面のひとつであります。

実は伊藤広規という人は、スラップをプレイさせてもかなりテクニカルで多彩な技を早期の段階から持っていた稀有なベーシストでありまして、山下達郎のアルバム『Ride On Time』収録となるオリジナル盤では未収録となっていた楽曲「Interlude Ⅰ」「Interlude Ⅱ」では、小技の効かせたスラップを聴かせており、近年のリマスタリングCDの方では収録されているので騙されたと思って耳にしてもらい物です。

伊藤広規に派手なスラップ・ベースのプレイなど知らないという方には是非とも耳にしてもらいたい楽曲であります。

前述の「Stingray」に於けるシンセの音色が「JSB」での音響的和声のそれに大きなヒントがあると思いますが、全く同一ではない事は明白です。但し、音響的な「音色」として物理的音高操作を視野に入れていた事は無視できない側面でありましょう。

ザ・スクェアのライヴ・ステージではProphet-5、Matrix-12そして「Rodan」という曲を演奏する時は田中豊雪がミニムーグを弾いていた事があり、意外にもシンセが多いアンサンブルなのでもありますが、その中で微分音的要素としてアクセスしやすいのはMatrix-12であろうと推察するのです。

というのも、先述の「音響的和声」と称した微分音を巧みに用いた音の組成は少なくとも4つのパーシャル(=部分音)を必要とするので、シンセの側では最低でも3つのオシレーターを装備し、オシレーターを更に変調させて新たなる音を生成する様に作らなければ達成できないのであります。

オシレーターを新たに変調させて新たな周波数を得るには当時の多くのシンセは「FM」を装備していました。他方「LFO」というのは多くのシンセが備えていたそのスピードは下限可聴帯域以内に収まるスピードに制限していた様な物が多く、可聴帯域を超えたとしてもLFOのスピードの最大量は大体30Hz近傍に抑え、それ以上のスピードはFMの側に委ねるという設計が為されていたと思います。

そうした状況を踏まえると、独特の音響的な音はプロフェット5でポリモジュレートを駆使するか或いはMatrix-12となる訳ですが、プロフェットのポリモジュレートが意図を超えた音となり音色自体が大きく変化してしまう(Matrix-12でも予想を遥かに超える変調は可能)ので、音を設計しやすいのはMatrix-12である為、私が今回制作したデモの方ではMatrix-12を用いて実現させております。

微分音的音響組成に必要な4つのパーシャルは次の様に、

①へ音

②変ロ音より約-31.2セント低い [c] を基準とした時の自然七度相当の音

③ト音より50セント高い音

④ハ音

という4音で組成される物です。

これら4音の内、①と④は十二等分平均律の半音階に収まる音ですので、

①に対して②か③が鳴る

④に対して②か③が鳴る

という風にオシレーターのピッチを合わせれば1フィンガーで実現可能となり、①または④を打鍵して鳴る様にオシレーターを設定すれば、後はピッチベンドの操作で実現できるという事になります。

斯様な音色を作ったからと言って闇雲に何の根拠もなしに凡ゆる状況で使ってしまうのは拙い判断であろうかと思います。和泉宏隆の音色組成が精緻であるのはこうしたシンセのパラメーターの側面にあるのではなく、調性に向き合った時の音響的和声の配置そのものに目を向け注目する必要があるのです。

この音響的和声はベース・ソロ冒頭でSE的に用いられます。多くの人々はこの音をSE=音効という感じに捉えてしまうが故に「和声」的には捉えずに不思議な現象系の音として聴き流してしまうという訳ですが、この組成が見事であるのはいうまでもありません。

率直に言えば、そこには不協和が混ざるにも拘らず《純正な不協和》が混在している状況と言えます。この《純正な不協和》とは自然七度(=harmonic seventh, septimal seventh)である事を指しております。

純正音程である「自然七度」は、その音程比が自然数である [4:7] であるという状況であり、日本の音楽学ではこれを「しぜんしちど」と呼ぶのが正当な呼称であります。処がWikipediaでは臆面もなく「しぜんななど」と書かれており謬見を拡大させてしまいかねない悪しき状況があるのですが、音楽学に於て少なくとも度数の「七」を「なな」と呼ぶ場面はありません。度数に於ては「しち」が正当な呼び方であります。

ウィキペディアを編集した人はおそらく西洋音楽界に熟慮していないが故に七度を「ななど」などと呼ぶのでありましょうが、平凡社の『音楽大事典』でも《しぜんしちど》であるという事はあらためて述べておきましょう(平凡社『音楽大事典』p.1028)。

少なくとも音楽学の世界で「七」を「なな」と呼ぶ状況の方が極めて稀なのであり、例えば声部数の数そのものであれば「七声部=ななせいぶ」と呼ぶ事はあっても「七声」となると「しちせい」なのであり、「七声体」であっても「しちせいたい」なのであります。唯、拍子を表す状況では「なな」です。「三三七拍子」とかも好例でありますが、音楽学では「なな」と呼ばれるレアケースです。あとはパート数の「ななつ」とか、これはそもそも音楽学そのものではなく数量の国語的側面が絡んでいるのはお判りでしょう。

同様に、「七の和音」も「しちのわおん」であり、長七・短七・減七もいずれもが「しち」であります。単に数量の大小として「7つ」は「なな」であり、シャルル・ケクランの『7大スター交響曲』という場合ならば「ななだい」と呼ばれます。他にはセント量で「7セント」ならば「ななセント」など。

まあ、日本の音楽学に於ける「四」も「よん」と呼ばれる事は極めて少なく、多くは「よ」です。次点で「し」と呼ぶ事が殆どです。声部数としての「四声部」ならば「よんせいぶ」と呼ぶ事もありますがこれでも「しせいぶ」の方が圧倒的に多いでしょう。「四声体」も「しせいたい」であり、度数としての「四度」は「よど」が正当であり、決して「よんど」ではありません(笑)。増四度、完全四度、減四度なども総じて「よど」であります。

加えて、「四六の和音」は「しろく」であります。「よん」とか「なな」と臆面もなく呼んでしまうのは正当な教育を受けていない事がバレバレなので音楽に於ける「四」と「七」に関しては私が今回述べている様に読んだ方が誹りを受ける事なく大手を振って音楽を語る事が出来、後ろ指を指されたくなければ顰に倣った方が宜しいかと思います。処が私に敵意を向け、左近治の言っている事に屈伏したくないという捻じ曲がった心をお持ちの方は是非とも自己愛を守って恥をかいていただきたいと思います。

話題が横道に逸れてしまいましたが、あらためて本題に入るとしましょう。今回私が制作した音響的和声は和泉宏隆の使用機材と実際のヴォイシングこそは反映してはおりますが、和泉自身のパラメータおよび物理的なヴォイシングまでは判りません。そこまでせずとも、先ずは微分音の実態を掴む事の方が重要でありましょうし、中にはこうしたシンセの音色に対して微分音という状況すら頓着していない人も少なくないのですから微分音が実際に使用されている楽曲という側面だけでもあらためて注目していただきたい点であります。

この音響的和声は、コードとして鳴らそうと企図しているのではなく《音響的な音色》として用いているのであろうという事は判ります。ベース・ソロがEのメジャー・ブルースを基本としており(楽譜の調号こそは嬰種記号4つのホ長調で書かれるも)、ホ調の調性という基準から見ても「あさって」を向いた様な音脈を用いているという事はお判りでありましょう。

然し乍ら、ホ音を中心音(=フィナリス、モーダル・トニック)とした「調性」の更なる埒外の音脈として微分音が忍ばされているという様な状況では、こうした埒外の音脈は意外にもアンサンブルや調性に《溶け込む》という所にはあらためて注目していただきたい部分です。突拍子も無い脈絡だというのに、半音階でのアヴォイド ・ノートになりそうな音を使うよりも遥かに溶け込むのですから、そうした不思議な側面が微分音にはあるという事です。

そうした微分音の不思議な感じというのが概して、虚ろで卒倒感を誘う様な異空間を表現した様なイメージを抱く事でしょう。不思議な感じに聴こえる音なら何でもござれ、という風に設計した音ではなく精緻に仕込んだ微分音の配合であるという事があらためてお判りになるかと思うのでその辺りを少々深く語る事にしましょう。

端的に語れば、Matrix-12で再現した音響的和声は4音の内の2音だけが微分音なのであり、この2音の存在が非常に大きなウェイトを示しております。微分音はたった1音を混ぜるだけでも相当強力な存在感を現しますが、2つの微分音を混ぜる事でより一層「アチラの世界」を強化する事に貢献している訳です。

音響的和声の下から採った微分音の1つに、中央ドから自然七度上方にある音は「純正なる不協和」の骨頂とも言える音です。但し、ホ音を基準とした自然七度ではないという所が心憎い取扱いでと言えます。その他に、[g] より50セント高い四分音がもうひとつ加わっているという状況になるのですが、この四分音は結果的に四分音律として丸め込まれているだけで、微分音導出の着想は26EDO(=26等分平均律)を基にしているのではないかと推察します。

これは、自然七度という純正音程を用い乍らも周囲の「平均律」に配慮する事で、自然七度と四分音の音脈という、純正律と平均律との折衷となるかの様に用いている状況であるのですが、平均律側の「四分音」に沿った音脈というのは第11次倍音、もしくは第13次倍音を標榜してわずかに丸め込む事という双方に都合のよい音律というのが存在し、それが26EDO(=26等分平均律)なのであります。

等分平均律が偶数で等分割されている場合、非常に重要な「半オクターヴ」を生じます。これは12EDOで言えば増四度/減五度音程と同サイズで、広く言われる所の「三全音」と同等のサイズを得る事となります。

調性から逸脱した世界では「増四度/減五度」も無関係に等価であるので、どちらかの音度に配慮した時点で調性に阿る事となってしまいます。ですので、半オクターヴという《増四度・減五度のどちらでもない》振る舞いは、音響的な世界観を生ずるシーンでも重要な意味を持ちます。

26EDOというのは半オクターヴを有しつつ各単位音梯が約45.1538セントを生ずる音律なのでありますが、各単位音程が位置する微小音程のそれらは、上方倍音列に備わる奇数次倍音に非常に近しい音として存在する音律であるというのも特徴であり、第49次倍音までの奇数次倍音は総じてコンマ以内の差で26EDOの各音梯が存在し、その多くはコンマの半分以内でも収まる非常に近傍の値に位置する使い勝手の良い音律なのであります。

調性に配慮した世界観では長三度と完全五度のどちらかに配慮する音律となるのですが、26EDOはどちらも合致する音は存在しません。あくまでも近傍となる音に過ぎないものの、これが却って調性感への強い帰結を斥ぞけ中和する様に他の微小音程との良好な相性に伴い、不思議な微分音の世界観を容易に取扱う事が可能な音律でありましょう。

26EDO四分音律の単位音梯というのは四分音の50セントより5セント未満低いサイズであるのですが、純正長三度も完全五度に対しても数値の上では「低め」の音として存在する事になるものの効果的な素材に成り得る音律であり、第7・11次倍音に対しては特に近しい音律なのです。

これらの微分音という素材が時には鐘の音の様な金属音っぽく響いたり、12EDOとは埒外であるにも拘らず妙に耳に馴染む卒倒感のある音の要素になっており、学校のチャイムなどで《外れた音なんだけれどもやたらと調和する》音の正体はこれらの倍音が作用している物です。

無論、鐘の物理的な形状から生ずる安定的な振動が、オクターヴを基準とした目安とは異なる振動で生じている倍音の場合もあるので、どんな状況に於ても必ずしも第7・11次倍音が存在しているのではありませんが、概してこれらの近傍に現れたりするのも確かなのです。

こうした状況を勘案すると、純正音程を標榜する世界に対して非常に近く寄り添い乍ら半オクターヴという平均律の方にも軸足が備わっている音律であるとも言えます。

翻ってみれば、当初は純正音程を標榜していたボーレン・ピアース音階(音律)とて、その後の醸成を経て等分平均律化する様になった事を思えば、26EDOも純正音程を標榜した上での等分平均律として取扱うのが理に適っていると思われます。

和泉宏隆の用いた微分音=自然七度・四分音というそれが26EDOの導引に繋がるという事だけは念頭に置いていただきたいと思います。その上で氏は、E音をモーダル・トニックとする状況で「短九度」音程となる [f] 音が協和という観念からは最も程遠い脈絡でありつつ、[f] の完全十二度上に [c] を外声として配置します。この完全十二度=1オクターヴ+完全五度は純正音程ではなく平均律としての物ですが、[1:3] というオイラーがその協和の高さを発見した現在のトリターヴ(tritave)を標榜しているのは明白です。

これら [f・c] という完全十二度音程の内声に微分音である2音が配される訳ですが、[c] 音を脈絡とする自然七度として、変ロ音(=B♭)よりも約31.2セント低い音を「内声」に還元する訳です。

通常、[c] 音を基準とする自然七度が現れるには [c] の上方に存在するのですが、それを転回・還元しているという訳です。加えてこの自然七度はE音に対しての強烈な「ブルー五度」としても作用するのであり、それがきっちりE音からみた属音 [h] よりも半音低いのではなく、「半音以上」ワイドに低いのであります。これが多くの「ブルー五度」よりも深くて低い音である事は注意を払う必要がありましょう。

そもそも五度が低く採られるブルー音度はきっちり半音を標榜するものではなく、微分音が視野に入っており、それが半音階社会にローカライズされたのがジャズの解釈となった訳ですので、半音よりも大きいサイズで低められようがそれもまたブルー音度なのだという事は念頭に置いていただきたい所です。

そして、もう一つの微分音は [g] より50セント高い音ですので、ホ長調の上中音= [gis](=G♯)より50セント低く採られる事となる中立三度であり、これもまたブルー音度のひとつとして括られる「ブルー三度」の音脈でもある訳です。

次に、純正音程を標榜する形で変化記号にHEJI2(=純正音程を重視する拡張ヘルムホルツ゠エリス・フォント)を採用して26EDOを次に示しますので、単位音梯を追って説明する事に。

26EDOに於て自然七度は、基本音から起算して21単位音梯の音として現れます。但し、上掲に例示した譜例は [c] 音基準からの26EDOですので、これはホ調に於ける最大の不協和 [f] を生じさせた事による五度由来(=完全十二度の音脈)のもので、[f] の導出から生じた [c] 由来の自然七度という訳です。

では中立三度である [g] より50セント高い音というのは26EDOに於て [c] を基準とする16単位音梯の音の近傍として現れる事になり、この音を26EDOに寄り添わせるのではなく、基となるホ調の側の上方倍音列に阿る様になっており、[c] 音から見た26EDOの16単位音梯=738.4615セントを750セントに丸め込むという事で得ている音脈であろうと推測する訳です。26EDOでも他の音を基本音にすれば、もっと近しく四分音律に寄る音はありますが(=12 or 25単位音梯)、ホ調からは4音全てが埒外という状況を勘案すれば、[f] はホ調から見た短九度を基準に生じる [c] を音響的和声の基準として見立てた方が丸く収まるのではなかろうかと思います。

いずれにしてもホ調を基準とした [f] というのは相当強烈な不協和であるにも拘らず、それに対して微分音を配合して柔和に聴かせ「純正な不協和」を得るのですから、塩味に砂糖、ポテトサラダにリンゴ、酢に砂糖などの様な一筋縄では行かない「音の味」を感じる訳ですから実に深みのある微分音=音響的和声であろうかと思います。

物理的音高をシンセの音色として積極的に活用していた物は、近年ではNative InstrumentsのAbsynthを筆頭に挙げる事が出来るでしょう。早期から.sclファイル読み込みにも対応しており、所謂「マイクロチューニング」に対応していたシンセなのですが、12EDOの半音階で事足りるユーザーからすると全くの埒外の音がプリセットに用意されているのもあり、嫌う人にはトコトン忌避されていたシンセでもありました。

21世紀初頭辺りからそうした音を実現していたのですが、20年位前に積極的に微分音をアピールしようものなら罵詈雑言が飛び交っていたのではなかろうかとも思います(笑)。そういう意味でも現今社会での微分音の取扱いに際しジェイコブ・コリアーの影響は相当なモノだったのだとあらためて窺い知る事が出来るのであり、新たな音脈を見出した人々が昔の音源から微分音の実際を発掘の手助けとなれば幸いであります。まあ、騙されたと思って26EDOを使用してみて下さい。

Matrix-12のパラメーター設定に関しては、次の様に設定するとまあまあ似た感じになるかと思います。

微分音を出す様にオシレータのピッチを弄るには 'VOICES' パネルにアクセスして 'DETUNE' の値を弄る事になります。この最大変化量は「±50セント」なのですが、絶対値「31」が50セント幅という所がクセのある値であり、自然七度相当となる数値は「-19」と設定する事になります。但しこれはあくまでも自然七度の近傍であり、ほんの僅かに揺らぎます。まあしかし、エレキ・ギターのチューニングよりはかなり「うなり」を生じない程度には収まるので、あまり目くじらを立てなくとも十分かと思われます。

尚、文中での「純正な不協和」という表現ですが、本来ならば不協和な音程であるのに《調和する》という意味です。

通常、平均律の短七度音程は不協和音程であり、シャイエ流に言えばそうした音程はまだ時代を重ねて人類の多くの聽覚が醸成しきれていないだけの協和音程のひとつに過ぎない(=やがては協和的に耳にする)という意味で「過渡的協和音」と呼ばれている物ですが、自然七度というのは短七度からも大きく外れて低い所に存在するのです。

ところがこれが純正音程であるが故にうなりが生じない。溝部國光も自著『正しい音階 音楽音響学』にて自然七度の響きの美しさに驚いている事が書かれております。

但し、本曲はホ調の七度相当(=下主音相当)に自然七度が現れる訳ではありません。長三度低く移高された所に生ずるので、ホ調の属音よりも半音以上低い=131.2セント低い箇所としてブルー五度の様に現れるという訳でしたが、この因果関係について興味深い点を加筆しておきます。

本曲の自然七度を生ずる因果関係は [c] 音を創出したからであります。無論これは、ホ調からは最も「最果て」となる協和的因果関係(=不協和)である [f] を源泉としたが故に [c] は生じているのですが、和声的な状況《それが音響的であろうとも》がより際立って成立するのは、[c] に基づいた自然七度が存在するからであります。

そうした状況をコード表記にするならば、「C7」という属七よりも自然七度を包含する属七の体として表記すると区別がしやすくなります。「Ch7」「Cn7」「C∠7」やらでも取り敢えずは区別は出来るので、今回は「C∠7」と表してみましょうか。

扨て、ホ調の属音(=Ⅴ度)上で生ずる筈の属七和音は「B7」であるべきです。すると、転回還元位置で見た場合「B7」と「C∠7」の互いの根音は短二度忒いで生じている状況であるという事がお判りいただけるかと思います。

こうした短二度忒いで生ずる属七を12EDOでの半音階基準で対照させると、所謂スロニムスキー流「属二十三の和音」という半音階の総合の断片となる因果関係を持っていると推測を立てる方が良さそうです。すると、可能性としては次の様に、

●「C♯7」を基底にもつ属二十三の和音の可能性

●「B♭7」を上音に持つ属二十三の和音の可能性

というどちらか2つの因果関係を持っていると推測を立てる事が可能となります。

ベース・ソロはメジャー・ブルースを基本としているので「嬰種調号4つ」のホ長調の調号を当てているのですが、この調的因果関係は平行短調である「C♯m」或いは [cis] をコンフィナリス(=副次終止音)という因果関係を随伴させている社会である事も忘れてはいけない部分です。

こうした状況を勘案すると「C♯7」を基底に持つ属二十三の和音が優勢になり、[cis] 音を根音とする属二十三の和音を想起し、内含している「C7」から見た七度音を自然七度に変化させて微分音社会を誘引し「C∠7」というコードの断片として捉え、自然七度音から第13次倍音を想起する事で [g] より71セント高い音が得られ、これを21セント低め(※奇しくもコンマ以内に収まる) [g] より四分音高い音を得ているというのが、あらゆる状況を俯瞰して得られる音脈であると推測を立てる事が可能でしょう。

斯様にして生じた音脈は結果的に26EDOにも寄り添っているという訳です。それくらい26EDOから生ずる奇数次倍音由来の呪縛があると思っていただいても良いでしょう。そうした音脈を巧みに抽出して音響的和声を構築していたという事が考えられるという訳であります。

ここまでは、自然七度を導く2つの因果関係=26EDO体系との関係および半音階を俯瞰した時に於ける属二十三の和音との親和性を見立てて来た訳ですが、ホ調がメジャー・ブルースであるという前提でその主和音を「E7何某」というドミナント7thコードで見立てた場合、自然七度が導く「C∠7」との異なるドミナント7thコードは二全音忒いにあるバイトーナル・コード(ポリコード)と見立てる事も可能です。

奇しくも二全音忒いのドミナント7thコードのポリコードはジェントル・ジャイアントのアルバム『Acquirring the Taste』収録の「Black Cat」でも聴く事が可能な物です。

私の制作した譜例動画で「D♯7/B7」というのがそれなのですが、こうした因果関係にも告示するという事が言えるのです。

例示する楽曲が12EDOであり微分音を用いていない事を思えば、それを逆手に取って和泉宏隆が微分音を用いている事の顰に習えば、どういう状況で微分音を用いる事が出来るのか!? というひとつの回答にもなる訳です。微分音の取扱いに及び腰にならずに、こうした例から「遠因」を学んでほしいと思わんばかりです。